2. 同济大学 人文学院, 上海 200092;

3. 南京大学 长三角文化产业发展研究院, 南京 210093

2. School of Humanities, Tongji University, Shanghai 200092, China;

3. Yangtae River Delta Culture Indystry Devellopment Research Center of Nanjing Iniversity, Nanjing 210093, China

十八大以来,得益于产业政策支持力度的不断加大和行业分工体系的日益完善,我国文化产业在地理上的集聚态势日益显著。在我国经济逐步由高速增长阶段转向高质量发展阶段的背景下,文化产业能否通过地理集聚所产生的共享、匹配和学习效应[1],摆脱连续多年“铺摊子”式粗放发展所带来的产业生产效率不高、产品有效供给不足等一系列问题,并在“极化效应”和“扩散效应”的正向作用下,有效推动人才、资本、技术等高级生产要素在产业间、地区间有序流动,进而提升文化产业发展质量,成为当下亟待检验的问题。当前,文化产业所具有的典型集聚倾向已经得到证实[2]。基于此,许多研究开始探讨地理集聚与文化产业发展质量间的内在关系。部分学者指出,文化产业在地理上的集聚可以细化行业分工,延伸拓展产业链,并通过“乘数效应”促使文化企业实现规模经济与范围经济[3-6];但也有学者认为,当前我国文化产业集群发展刚性较强,无法根据市场变化而及时调整。因此,地理集聚对文化产业发展质量的提升作用还难以显现[7-9]。基于上述争论,一些研究从微观层面着眼,对地理集聚与文化产业发展质量间的关系进行差异化分析。部分学者注意到文化产业的空间依赖性,逐步将地理集聚的外部性差异对文化产业发展质量的影响纳入考量[10];部分学者则认为随着分位水平的变化,地理集聚对文化产业发展质量的边际贡献存在差异[11]。

综上所述,既有文献已经开始重视地理集聚对文化产业发展质量的影响,并对其内在机理做了初步探讨。但当前这一领域的研究结果仍较为分散,部分研究的样本选择或止步于国家层面,或针对某一特定地区,未能将地区间的发展差异纳入考量,导致研究结论与我国文化产业发展现状存在一定偏差。同时,由于文化产业涉及门类众多,虽有部分研究意识到地理集聚对文化产业发展质量的影响可能具有两面性,但尚未有研究从产业集群生命周期的视角探究地理集聚影响文化产业发展质量的门槛效应,从而无法完全反映二者之间的动态演变过程。基于此,本文拟在深入分析地理集聚影响文化产业发展质量的内在机理的基础上构建空间计量模型,以我国除港、澳、台、藏外的30个省级区域为研究样本,对研究假设进行检验,并进一步构建门槛模型,探究地理集聚影响文化产业发展质量的阶段性差异,进而科学地提出相关政策建议。

本文的边际贡献如下:第一,根据外部性的差异,将地理集聚对文化产业发展质量的作用机制划分为MAR外部性、Jacobs外部性和Porter外部性三种形式并加入模型,以深入探究地理集聚对我国文化产业发展质量的影响机制;第二,将文化产业地理集聚对邻近地区所产生的空间溢出作用纳入模型考量范畴,以全面分析地理集聚对不同地区文化产业发展质量产生的影响;第三,为进一步厘清不同地区文化产业地理集聚差异性对发展质量的影响差异,按照东、中、西部的区域划分标准,对样本进行分区域估计;第四,以文化产业集聚水平为门槛变量,分析三种外部性在不同集聚水平下对文化产业发展质量的影响差异,尝试揭示地理集聚对文化产业发展质量影响的周期性规律。

2 理论假设和实证研究设计 2.1 理论假设 2.1.1 地理集聚提升文化产业发展质量的机理分析新经济地理学认为,文化产业地理集聚可以整合各类市场资源,加速要素流动,通过分工深化降低交易成本,提高文化产业生产效率,并通过空间溢出效应推动邻近地区共享发展成果。从外部性差异来看,不同类型的地理集聚对文化产业发展质量提升的作用机理各异。主要包括以下三种类型:一是MAR外部性,即专业化集聚效应。随着文化产业集群内部专业化分工的不断深化,文化企业间的合作与交流日益增强,默会知识的溢出更为频繁,文化产业集群的生产效率进一步提升。同时,随着市场规模的逐步扩大以及区域一体化发展机制的不断完善,当地文化产业发展成果的空间溢出也会对邻近地区文化产业发展质量产生正向影响。二是Jacobs外部性,即多样性集聚效应。推动文化相关产业的多样性集聚,可以有效促进不同类型的企业形成网络状、立体化分工体系,促进文化产业集群演变成为不同知识的整合中心,激励集群内文化企业在跨行业交流中获得知识和技术的创新,创造新的商业模式和产业业态,构建协同创新的产业体系,营造创意创新的文化氛围。同时,其复合型发展成果的溢出也可对邻近地区多个行业产生正向促进作用。三是Porter外部性,即竞争性集聚效应。文化产业竞争性集聚一方面可以通过同类企业有序竞争,激发企业创新潜力,提升企业的生产效率;另一方面还可以通过价格竞争、商业模式的差异化竞争等市场机制来降低集群内部以及相关经济部门的交易成本,倒逼产业结构优化升级,推动知识外溢与技术创新。同时,良好的竞争机制还可以通过推动文化产品降价、刺激生产技术和管理机制持续创新等方式对邻近地区产生利好。综合来看,多样性和竞争性集聚效应的发挥需要具备一定的基础条件,即集群内的文化企业之间需要产生关联互动。而由于我国大部分文化产业集群在成长初期是政府招商“拉郎配”而形成的,导致我国多数地区的文化产业集群虽然可以做到差异化集聚,但却难以真正实现企业间的横向和纵向关联。因此,提出:

假设H1:地理集聚可以通过三种外部性对文化产业发展质量产生直接影响,且具有明显的溢出效应。

假设H2:地理集聚所产生的MAR外部性对我国文化产业发展质量的促进作用最为明显。

2.1.2 地理集聚提升文化产业发展质量的差异分析我国文化产业总体上呈现出“东强西弱”的不均衡发展态势,因而地理集聚对文化产业发展质量的影响效果可能存在一定的地区差异。其中,得益于在经济社会发展方面所构建的“先发优势”,东部地区①更容易吸引技术、资本、人才等高端要素的进入,为了增强获得这些要素的通达性与便利性,在同等条件下,文化企业更倾向于在东部地区集聚,其形成的产业集聚效应和协同效应有效地完善了产业分工体系,促进了地区内产业链各环节的连贯成熟,进而推动发展成果跨区域共享,实现了文化产业集群在东部地区呈现“位序规模分布”[12],为文化产业地理集聚的Jacobs外部性和Porter外部性有效发挥创造了条件。而中、西部地区文化产业地理集聚水平整体较低,且两极分化现象明显。一方面,以成都、重庆、武汉、长沙为代表的部分城市的专业化分工体系不断完善,文化产业集聚错位发展的比较优势逐渐凸显;另一方面,广大中、西部地区文化产业集群的形成则多依赖于传统制造业转型和东部产业转移实现。集群企业对当地特色文化资源利用不足,致使文化产品和服务同质化严重。同时,由于缺乏完善的地区分工体系和配套服务机制,文化产业集群内部的产业链难以形成闭环。因此,提出:

假设H3:地理集聚对文化产业发展质量的影响存在区域差异。其中,Jacobs外部性和Porter外部性对文化产业发展质量的提升作用可能在东部地区率先显现。

2.1.3 地理集聚提升文化产业发展质量的门槛分析产业集群的生命周期理论表明,地理集聚对文化产业发展质量的影响会随着集聚水平的发展而变化。一般而言,文化产业集群的生命周期主要包含幼稚期、成长期、成熟期、衰退期和再发展期等阶段[13]。由于研究的需要,本文将重点聚焦文化产业集群在这几个阶段过渡期所可能对文化产业发展质量产生的正向或负向效应。首先,是幼稚—成长期。此时,各地依托自身资源优势、区位优势和政策优势,不断推动各类生产要素向特定区域集聚,进而促进规模经济效益产生。在“极化效应”的作用机制下,不断吸引邻近地区的高端要素流入,进一步强化当地文化产业的发展优势。其次,是成熟—衰退期。随着集聚水平的不断提高和路径依赖的持续增强,当地文化产业发展成果开始通过产品交易、人才交流、企业兼并等形式向周边扩散,对邻近地区文化产业发展质量的提升产生辐射带动作用。但是,随着集聚范围的不断扩大,“回程效应”逐渐在文化产业地理集聚的过程中占据主导,此前各地流出的生产要素开始出现回流,逐渐超出地区承载能力的过度集聚造成了地价昂贵、人口增加、竞争无序等一系列问题,地理集聚由规模经济转向规模不经济,资源错配现象严重,阻碍了文化产业发展质量的进一步提升。最后,是再发展期。此时,各地文化产业集群在强化自身发展优势的同时,通过生态调整、转换发展动力等手段进一步推动剩余生产要素向周边地区扩散,从而使得地理集聚对文化产业发展质量的促进作用再次显现,文化产业地理集聚的溢出效应达到峰值。因此,提出:

假设H4:地理集聚对文化产业发展质量的影响存在门槛效应。

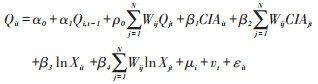

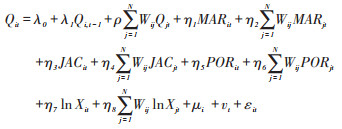

2.2 实证研究设计 2.2.1 模型设定首先,构建空间计量模型以考察地理集聚对文化产业发展质量的影响。当前空间计量模型主要包括空间滞后模型(SLM)、空间误差模型(SEM)和空间杜宾模型(SDM),根据Elhorst [14]的模型选择思路,选取更具一般意义的空间杜宾模型对地理集聚与文化产业发展质量间的关系进行估计。同时,考虑到文化产业发展可能具有一定的路径依赖,因此,在模型中加入文化产业发展质量的时间滞后项,构成动态面板空间杜宾模型。为消除异方差影响,对部分变量做对数化处理,具体设定如下:

|

(1) |

式中,i和t分别表示地区和年份。其中,i = 1,…,N;t = 1,…,T。Qit为地区i在时间t的文化产业发展质量,Qi, t - 1为地区i文化产业发展质量的一阶滞后项。Wij为基于地理距离的省级空间权重矩阵的第i行第j列元素。Qjt为地区j(除地区i外)在时间t的文化产业高质量发展。CIAit为地区i在时间t的文化产业集聚水平。Xit为一系列控制变量。α和β表示影响系数。ρ为空间杜宾回归系数,表示区域间的空间溢出效应。μi和vt表示个体和时间固定效应,εit为随机扰动项,服从期望值为0。

在此基础上,参照卞晓丹和钟廷勇[15]的研究,将文化产业地理集聚所产生的三种外部性加入模型,以具体分析地理集聚影响文化产业发展质量的具体机制。设定如下:

|

(2) |

式中,MARit表示MAR外部性,JACit表示Jacobs外部性,PORit表示Porter外部性。

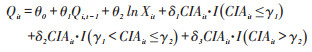

最后,以文化产业集聚水平为门槛变量构建门槛回归模型,考察地理集聚对文化产业发展质量的影响是否存在门槛效应。具体设定如下:

|

(3) |

式中,I(·)代表示性函数,γ1、γ2均为带估算的门槛值。

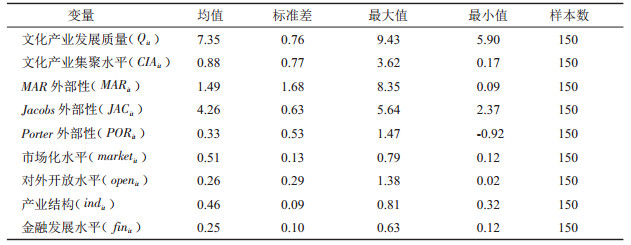

2.2.2 变量说明考虑到2012年国家对文化及相关产业分类标准的修订,选取2013—2017年我国除港、澳、台、藏的30个省、市、自治区作为研究样本,数据均来源于2014—2018年的《中国统计年鉴》《中国文化及相关产业统计年鉴》及各省、市、自治区统计年鉴。各变量(表 1)说明如下:

| 表 1 变量描述性统计 Tab.1 Variable Descriptive Statistics |

(1)被解释变量:文化产业发展质量(Qit)。参照王家庭和孙哲[16]的研究,选取人均文化产业增加值进行测度。

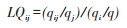

(2)解释变量:①文化产业集聚水平(CIAit)。综合已有研究成果[17, 18],采用区位熵测度。计算公式为:

|

(4) |

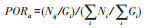

其中,LQij为地区j的文化产业集聚度,qij表示地区j文化产业的从业人员数,qj表示地区j所有产业的从业人员总数,qi表示全国文化产业的从业人员数,q表示全国所有产业的从业人员总数。LQij的值大于1,表示该地文化产业集聚度高于全国平均水平,小于1则相反。②外部性(MARit、JACit、PORit)。包括:第一,MAR外部性(MARit),即专业化集聚效应。借鉴文丰安[19]的研究成果,构建专业化指数对其进行衡量,计算公式为:MARit = MAXj(Sij /Si)。第二,Jacobs外部性(JACit),即多样性集聚效应。借鉴孙智君和李响[20]的研究成果,采用HHI指数的倒数对各地区文化产业多样化集聚效应进行测度,计算公式为:

(3)控制变量:文化产业发展质量除受地理集聚影响外,还受部分其他因素影响。参照以往文献,在模型中加入以下变量。①市场化水平(marketit)。参照韩长根和张力[22]的研究,选用私营企业单位数占规模以上企业单位数的比值测算。②对外开放水平(openit)。采用商品进出口总额占GDP比重进行测度。其中,商品进出口总额通过每年美元对人民币平均汇率换算为人民币。③产业结构(indit)。选用地区第三产业产值占GDP的比重对进行控制。④金融发展水平(finit)。参照白俊红和刘宇英[23]的研究,选用非国有部门的贷款比重进行衡量。具体计算公式为:非国有部门贷款比重=总贷款/GDP×(1-国有企业固定投资额/全社会固定投资总额)。

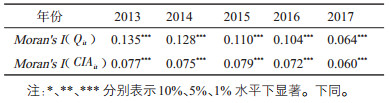

3 实证结果分析 3.1 空间自相关性检验为纠正传统模型在进行估计时忽略空间溢出项而造成的设定偏差,采用Moran's I指数对文化产业发展质量(Qit)、文化产业集聚水平(CIAit)分别进行空间自相关性检验,以确定其是否存在空间溢出效应。由表 2可知,我国各地区文化产业发展质量和集聚水平均通过1%水平下的显著性检验,存在正向的空间自相关性,即某一地区文化产业发展质量和集聚水平的提升会对邻近地区起到明显的正向促进作用。因此,在研究地理集聚对文化产业发展质量的影响效果时应选用空间计量模型。

| 表 2 2013—2017年我国各地区文化产业发展质量、文化产业集聚水平的Moran's I指数 Tab.2 Moran's I Index of the Quality of Cultural Industry Development and the Level of Cultural Industry Agglomeration in Various Regions of China from 2013 to 2017 |

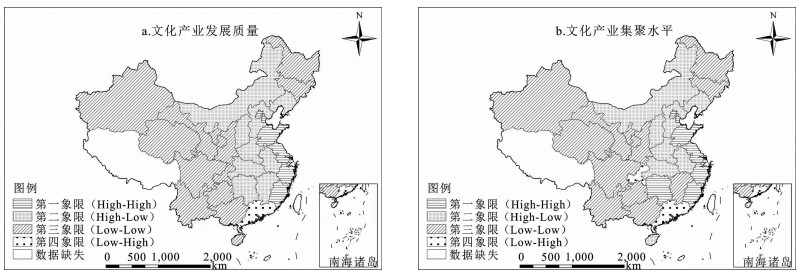

在此基础上,为进一步考察我国各地区文化产业发展质量与文化产业集聚水平的空间关联形式,采用Moran散点图分析区域间的空间差异程度。如图 1所示,我国文化产业发展质量与集聚水平的空间关联形式基本一致。其中,Moran散点图的第一象限(High-High)主要集中在以北京、上海为首的华北、华东地区,各省市间文化产业发展成果可通过空间溢出效应向邻近地区扩散。第二象限(High-Low)主要包括河北、内蒙古、安徽等距第一象限较近的地区。由于受第一象限各省市的“辐射效应”明显,上述各地文化产业发展质量和集聚水平的提升空间较大。而随着空间距离的扩展,这一“辐射效应”逐渐减弱。因此,距离第一象限较远的黑龙江、吉林、云南、甘肃等东北和西部省市多位于第三象限(Low-Low),地区间互相推动提升文化产业发展质量和集聚水平的稳定机制尚未形成。最后,广东省位于第四象限(High-Low),这表明虽然广东省文化产业发展质量和集聚水平整体较高,但未对周边地区产生有效溢出。可能的原因在于:广东省内各县市间的发展水平十分不均衡,珠三角与粤西北间无论在文化产业发展质量还是在文化产业聚集水平均呈现出明显的两极分化,内部发展失调限制了其发展成果向周边地区有效扩散。此外,需要注意的是,我国各地区文化产业发展质量和集聚水平的空间自相关系数普遍较低且呈现波动减弱的趋势。其中可能的原因在于:第一,整体而言,目前我国大部分地区文化产业仍处于初级发展阶段,产业基础不强,知识和技术创新能力较弱。如图 1所示,我国有将近半数省份的文化产业发展质量和集聚水平位于Moran散点图中的第三象限(Low-Low),象限内各省份既无法对周边地区产生高质量的知识、技术溢出,也无法有效共享周边地区发展成果。第二,我国各地区间尚未完全形成统一开放、竞争有序的现代文化产业体系与市场体系,地区间的贸易、行政壁垒阻碍了资本、人才、信息等生产要素在地区间的自由流动,各地文化产业发展成果难以完全向邻近地区溢出或扩散。

|

图 1 2017年我国各地区文化产业发展质量、文化产业集聚水平的空间联系形式 Fig.1 The Spatial Connection form of the Quality of Cultural Industry Development and the Concentration of Cultural Industry in Various Regions of China in 2017 注:底图来自于国家测绘地理信息局标准地图服务网站1:2200万标准地图(审图号:GS(2016)2885号),无修改。 |

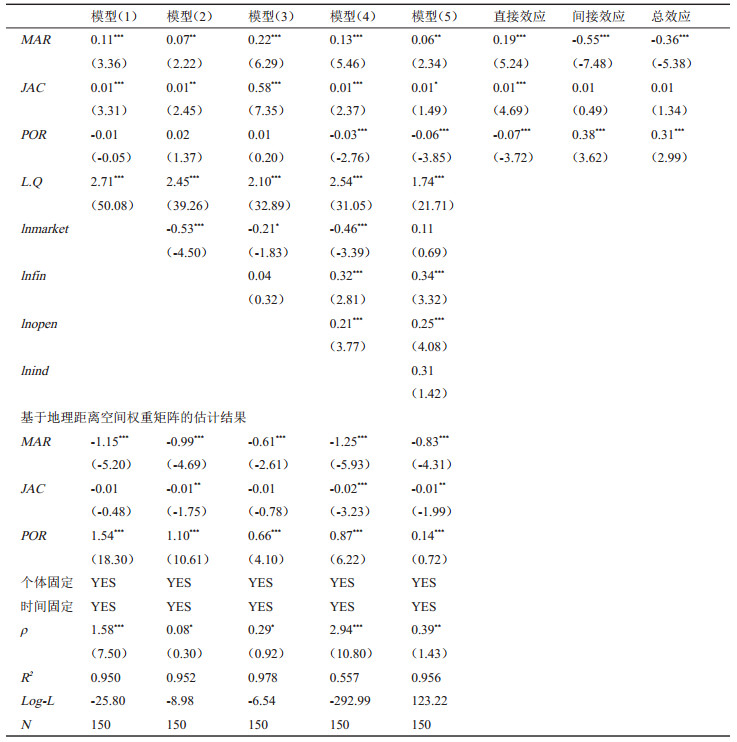

经Hausman检验,选择固定效应空间杜宾模型,并设置个体、时间双固定。由于普通最小二乘法对空间面板模型的估计不再有效,遂采用极大似然法对地理集聚的三种外部性影响文化产业发展质量的效果进行估计。结果见表 3。首先,在模型(1)—(5)中,文化产业发展质量的一阶滞后项均为正且通过1%水平下的显著性检验,表明文化产业发展质量的提升具有明显的时间滞后性和路径依赖性。同时,文化产业发展质量的空间自相关系数为0.39且在10%水平下显著,表明我国各地区间文化产业发展质量整体上存在正向的空间溢出效应。其次,文化产业地理集聚的MAR外部性、Jacobs外部性和Porter外部性对文化产业发展质量的影响系数分别为0.06、0.01和-0.06,且通过显著性检验,但三种外部性的空间溢出效应则刚好相反,系数分别为-0.83、-0.01和0.14。

| 表 3 地理集聚与文化产业发展质量的全样本估计结果 Tab.3 Full Sample Estimation Results of Geographic Agglomeration and Cultural Industry Development Quality |

需要注意的是,Lesage和Pace [24]的研究成果表明,在空间计量模型中,回归系数并不能完全客观展现解释变量与被解释变量间的关系。通常而言,解释变量对地区内被解释变量的影响应由直接效应反映,对邻近地区被解释变量的空间溢出由间接效应反映,整体效果则应参照总效应。基于此,为客观、准确地探究地理集聚对文化产业发展质量的影响,进一步报告模型的直接效应、间接效应和总效应,并通过与回归系数的对比分析得到更为可靠的结果。在模型(5)中,MAR外部性、Jacobs外部性和Porter外部性的直接效应分别为0.19、0.01和-0.07,与回归系数方向一致且均通过1%水平下的显著性检验,验证了H1的假设,即某一区域内文化产业的专业化集聚和多样性集聚有利于提升当地文化产业发展质量,而竞争性集聚则相反。同时,Jacobs外部性的直接效应的数值较小,说明目前多样性集聚对提升当地文化产业质量的作用仍然较弱。而在间接效应方面,MAR外部性的系数为负且通过显著性检验,与H2的假设存在一定偏差。原因可能在于:文化产业的专业化集聚往往通过精细化分工,实现产业链的网络状延伸,推动集群内部文化企业降低发展成本、提升发展效率,并在区域内快速构筑起比较优势,因此会对邻近地区的资金、人才、产品等高端要素产生较强的“虹吸效应”。这一过程虽然对当地文化产业发展质量产生了显著的正向作用,却在一定程度上阻碍了邻近地区文化产业发展质量的提升。同时,Porter外部性的系数为0.38且在1%水平下显著,结合其直接效应为负的情况,这表明我国文化产业整体尚未形成合理、有序的竞争机制,集群内部文化企业间的竞争普遍是同质化的恶性竞争,而非差异化的协同竞争。因此,竞争性集聚对邻近地区的正向溢出很大可能是由激烈的价格博弈所致,而非企业间协同竞争。此外,Jacobs外部性的系数仍然较小且未通过显著项检验,表明其尚未成为影响邻近地区文化产业发展质量的主要因素。

在控制变量方面,金融发展水平和对外开放水平的回归系数分别为0.34和0.25,且在1%水平下显著,表明放宽对非国有文化企业的贷款标准,推动文化企业外向化发展有利于提升文化产业发展质量。而产业结构未通过显著性检验,可能的原因在于:从行业划分和统计口径来看,当前我国文化产业中所占比重最大、涵盖人数最多的细分行业为文化制造业而非文化服务业,因此产业结构对文化产业发展质量的影响尚为完全显现。

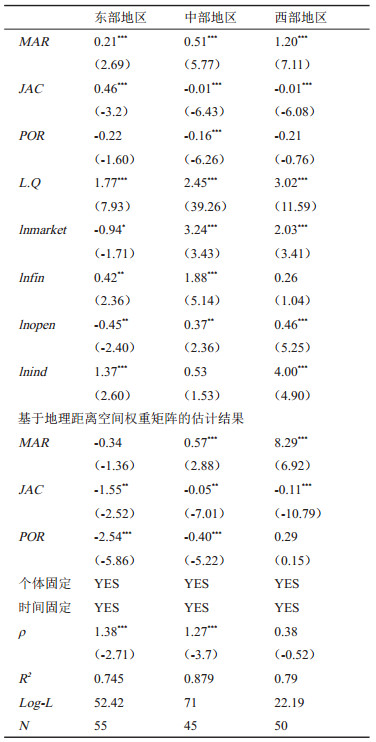

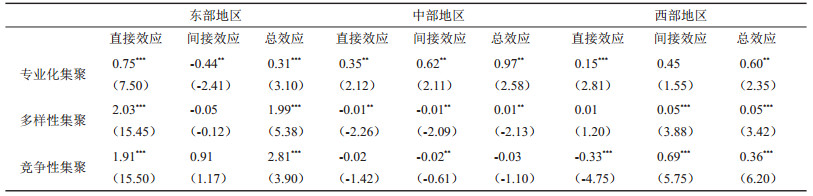

3.2.2 分区域估计考虑到我国文化产业集聚水平的地区差异较大,对文化产业发展质量的作用效果可能存在偏差。因此,将30个省、市、自治区分为东、中、西部三个样本组,对地理集聚与文化产业发展质量的关系进行分区域估计,仍选用固定效应空间杜宾模型,并设置个体、时间双固定。结果见表 4和表 5。

| 表 4 地理集聚与文化产业发展质量的分区域估计结果 Tab.4 Geographical Agglomeration and Cultural Industry Development Quality by Region Estimation Results |

| 表 5 各地区文化产业地理集聚的直接效应、间接效应及总效应 Tab.5 The Direct Effect, Indirect Effect and Total Effect of Geographical Agglomeration of Cultural Industries in Various Regions |

首先,地理集聚所产生的三种外部性的总效应在东、中、西部均为正,表明地理集聚在各地区均可显著提升文化产业发展质量。其中,作用效果由高到低依次为东、西、中部地区。其次,MAR外部性的直接效应在东、中、西部系数均为正且至少通过5%水平下的显著性检验,表明专业化集聚对三个地区文化产业发展质量均具有明显的提升作用。其中,MAR外部性对东部地区文化产业发展质量的直接效应达到0.75,显著高于中、西部地区的0.35和0.15。此外,MAR外部性在中、西部的间接效应系数为正,在东部地区则为负,与回归系数方向一致。这说明,文化产业在中、西部地区实现专业化集聚,可向周边省市产生正向的空间溢出,而在东部地区则会起到反向作用。其中可能的原因在于:我国东部地区各省市间已经逐渐建立起了协同共融的一体化合作发展机制,要素流动壁垒渐趋消失[25],如伴随着长三角区域一体化国家战略的加速推进,“一市三省”的人流、技术流、资本流等高端要素也在不断高速流动,然而,长三角区域各城市文化产业发展水平各异,在市场作用机制下,更多人才、技术、资金等高端要素向上海、杭州、南京、苏州等第一、二线城市集聚,这些城市文化产业发展对周边城市的“虹吸效应”大于“溢出效应”。而中、西部各地区间的一体化水平相对较低,资源错配现象突出,文化产业先发地区发展成果可以通过技术转移、知识外溢、服务外包等方式向后发地区扩散、转化和应用。再次,Jacobs外部性和Porter外部性对文化产业发展质量的提升作用在东部地区显现,二者直接效应的系数分别为2.03和1.91,且在1%水平下显著。而在中、西部地区,相应的系数则为负或不显著,这验证了H3。除此之外,文化产业发展质量的时间滞后项系数由西到东依次递减,表明随着地理集聚水平的提升,文化产业市场规模持续扩大、要素流动逐渐加快、知识溢出不断增强,文化产业发展的路径依赖会得到有效缓解。

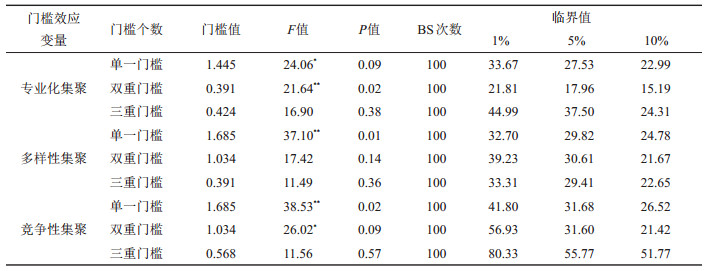

3.3 门槛效应检验延续上文分析,选取文化产业集聚水平(CIAit)为门槛变量,分别以MAR外部性、Jacobs外部性和Porter外部性(MARit、JACit、PORit)为门槛效应变量,采用门槛模型分析三种外部性在不同的地理集聚水平下对文化产业发展质量的影响,同时沿用前文控制变量。参照季书涵和朱英明[26]的研究,通过自主抽样法(Bootstrap)模拟LM检验F统计量的渐近分布临界值以确定门槛效应是否存在。门槛估计值见表 6。结果显示,以MAR外部性作为门槛效应变量时,搜索到的第一个门槛值为1.445,且在10%水平下显著,这验证了H4,表明地理集聚对文化产业发展质量存在门槛效应。在此基础上,固定第一个门槛值进一步检验模型,得到第二个门槛值0.391,仍在5%水平下显著。当对三重门槛进行检验时,模型统计量未通过显著性检验。因此,选用双重门槛模型分析不同集聚水平下MAR外部性对文化产业发展质量的影响。同理,当Jacobs外部性和Porter外部性作为门槛效应变量时,分别选用单一门槛、双重门槛模型。其中,Jacobs外部性对应的门槛值为1.685,Porter外部性对应的门槛值分别为1.685和1.034。

| 表 6 门槛效应检验 Tab.6 Threshold Effect Test |

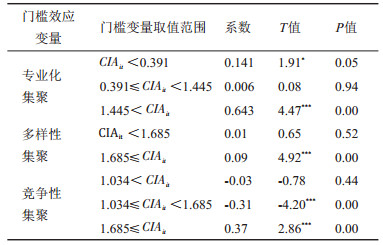

结合门槛效应回归结果来看(见表 7),在文化产业集群生命周期的不同阶段,地理集聚对文化产业发展质量的影响效果和机制存在较大差别。①幼稚—成长期(CIAit < 0.391)。在这一阶段,地理集聚主要通过MAR外部性提升文化产业发展质量,系数为0.141且在10%水平下显著。同时,由于竞争机制发挥作用有限,Porter外部性在这一阶段与文化产业发展质量负向相关,而Jacobs外部性的发挥尚不显著。②成熟—衰退期(0.391 ≤ CIAit < 1.445)。在这一阶段,随着文化产业集聚水平的提升,MAR外部性的系数由0.141降为0.006且无法通过显著性检验,其对文化产业发展质量的正向影响遭到抑制。当文化产业集聚水平达到1.034时,Porter外部性的负向作用进一步加深,系数由-0.03变为-0.31,并在1%水平下显著。这从侧面印证了“威廉姆森假说”可能在文化产业领域存在,即地理集聚在文化产业发展初期可以显著促进效率提升,但达到一定程度后,地理集聚对文化产业发展质量的正向影响变小,甚至转为负向影响。③再发展期(1.445≤ CIAit)。随着文化产业集群规模的不断扩大、相关配套的日益完善、业态种类的日趋多样,地理集聚所造成的拥挤效应得到逐步缓解,MAR外部性对文化产业发展质量的正向促进作用重新显现并得到进一步加强,系数跃升至0.643并通过1%水平下的显著性检验。当文化产业集聚水平达到1.685时,Jacobs外部性和Porter外部性对文化产业发展质量的促进作用开始凸显,系数分别为0.09和0.37,并在1%水平下显著,地理集聚对文化产业发展质量的提升作用达到峰值。

| 表 7 门槛效应回归结果 Tab.7 Threshold Effect Regression Results |

综合来看,我国2017年各省、市、自治区文化产业平均集聚水平为0.91,整体已跨过幼稚—成长期,进入成熟—衰退期。其中,北京、上海、广东和江苏已迈入再发展期,地理集聚水平均大于1.685,三种外部性对文化产业发展质量均呈现出正向影响。而天津和浙江虽也步入再发展期,但集聚水平整体位于1.445至1.685之间,多样性集聚和竞争性集聚所产生的效应有待进一步凸显。

此外,山西、吉林、黑龙江、青海和新疆等5个中西部省份仍处于幼稚—成长期,地理集聚对文化产业发展质量的提升作用主要通过MAR外部性体现且效果较弱。而河北、河南、山东、福建、湖北、四川等大部分省域则均处于成熟—衰退期,有待通过完善空间布局、调整集群结构、强化竞争优势等一系列手段强化MAR外部性对文化产业发展质量的促进作用,进而推动Jacobs外部性和Porter外部性对文化产业发展质量的正向影响全面显现。

4 结论与展望本文以新经济地理学为研究视角,综合运用空间计量模型和门槛模型,检验了地理集聚对我国文化产业发展质量的影响机制和作用效果,结果表明:①我国各地区文化产业发展质量和集聚水平存在正向的空间自相关性。但整体来看,目前这一空间联系仍相对较弱且存在明显的两极分化现象,即华北和华东地区文化产业发展的空间关联水平较高,东北和西部地区文化产业发展的空间关联水平较低。②现阶段,我国文化产业地理集聚主要通过MAR外部性推动集群的精细化分工,实现产业链条的纵向扩展,降低集群内部文化企业的发展成本,提升当地文化产业发展效益。通过Porter外部性推动文化企业相互竞争,诱发产品价格博弈和劣势企业外迁,侧面提升了邻近地区文化产业发展质量。③地理集聚对文化产业发展质量的影响存在明显的地区差异,整体贡献率由高到低依次为东、西、中部地区。其中,地理集聚通过MAR外部性提升文化产业发展质量的直接效应在东部地区最为显著,间接效应则在中、西部地区较为明显。通过Jacobs外部性和Porter外部性提升文化产业发展质量的直接效应在东部地区开始显现,间接效应则主要在西部地区发挥正向作用。④地理集聚对文化产业发展质量的影响存在明显的门槛效应。其中,MAR外部性和Porter外部性存在双重门槛效应,对文化产业发展质量的正向影响先减弱再增强。Jacobs外部性存在单门槛效应,对文化产业发展质量的正向影响逐渐增强。

地理集聚对文化产业发展质量的影响路径并不是单一的。基于此,本文立足于Jacobs[27]、Glaeser[28]、Porter[29]等人的研究成果,根据溢出机制的差异,将地理集聚区分为专业化集聚、多样性集聚和竞争性集聚,深入探究不同类型的地理集聚对我国文化产业发展质量的影响。在研究过程中,本文进一步注意到,地理集聚影响文化产业发展质量的过程是非线性的。这表明徐盈之等[30]、孙浦阳等[31]所验证的“威廉姆森假说”可能也存在于我国文化产业地理集聚过程中。因此,在空间计量分析的基础上继续采用门槛效应模型系统阐释不同类型的地理集聚可能影响文化产业发展质量的周期性规律,结果表明,我国文化产业在专业化集聚和竞争性集聚初期,均存在较为明显的“威廉姆森假说”效应,地理集聚对文化产业发展质量的影响在跨过第一道门槛后逐渐减弱,而在多样性集聚过程中,这一现象则不存在。整体而言,本文对地理集聚影响文化产业发展质量的机制做了较为深入的探究,但仍存在以下问题有待进一步完善修正:第一,科学系统构建文化产业发展质量评价指标体系。目前,选取人均文化产业增加值作为地区文化产业发展质量的替代指标,衡量标准较为单一。随着数据来源渠道不断扩展,未来的研究将尽可能全面地选取涵盖文化产业发展效率、文化产业内部结构、文化产业社会效益等替代指标,以科学构建衡量文化产业发展质量的指标评价体系,并在此基础上,进一步分析地理集聚对文化产业发展质量的影响。第二,扩充研究样本的时空维度。囿于2012年国家对文化产业统计口径的调整,本文仅选取2013—2017年的省级层面数据刻画我国文化产业集聚的时间演变特征,时间跨度较短,且未能从城市层面考量文化产业集聚的溢出效应。未来的研究将尽可能纳入更多的全国性调查资料,以在更精细的时空尺度上总结与分析文化产业集群的分布特征和变化规律。

注释:

① 依据《中共中央、国务院关于促进中部地区崛起的若干意见》 《国务院发布关于西部大开发若干政策措施的实施意见》划分。其中东部省份包括北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东和海南11个省、市、自治区;中部省份包括黑龙江、吉林、山西、安徽、江西、河南、湖北和湖南8个省;西部省份包括内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏和新疆12个省、自治区。

| [1] |

苗长虹, 张建伟. 基于演化理论的我国城市合作机理研究[J]. 人文地理, 2012, 27(1): 54-59. [Miao Changhong, Zhang Jianwei. Research on the mechanism of urban cooperation in my country based on evolutionary theory[J]. Human Geography, 2012, 27(1): 54-59. DOI:10.3969/j.issn.1003-2398.2012.01.011] |

| [2] |

Henderson J V. Ways to think about urban concentration: Neoclassical urban systems versus the new economic geography[J]. International Regional Science Review, 1996, 19(1): 421-425. |

| [3] |

魏和清, 李颖. 我国文化产业聚集特征及溢出效应的空间计量分析[J]. 江西财经大学学报, 2016(6): 27-36. [Wei Heqing, Li Ying. Spatial econometric analysis of the characteristics and spillover effects of my country's cultural industry[J]. Journal of Jiangxi University of Finance and Economics, 2016(6): 27-36.] |

| [4] |

顾江, 车树林. 资源错配、产业集聚与中国文化产业发展——基于供给侧改革视角[J]. 福建论坛(人文社会科学版), 2017(2): 15-21. [Gu Jiang, Che Shulin. Industrial agglomeration and the development of China's cultural industry: Based on the perspective of supply-side reforms[J]. Fujian Forum (Humanities and Social Sciences Edition), 2017(2): 15-21.] |

| [5] |

江瑶, 高长春, 陈旭. 创意产业空间集聚形成: 知识溢出与互利共生[J]. 科研管理, 2020, 41(3): 119-129. [Jiang Yao, Gao Changchun, Chen Xu. The formation of creative industry space agglomeration: Knowledge spillover and mutual benefit[J]. Scientific Research Management, 2020, 41(3): 119-129.] |

| [6] |

张萃, 赵伟. 产业区域集聚研究: 新经济地理学的理论模型和实证命题[J]. 人文地理, 2011, 26(4): 23-28, 6. [Zhang Cui, Zhao wei. Research on industrial agglomeration: Theoretical models and empirical propositions of new economic geography[J]. Human Geography, 2011, 26(4): 23-28, 6. DOI:10.3969/j.issn.1003-2398.2011.04.005] |

| [7] |

王茁宇. 文化创意产业集聚效应及面临的问题[J]. 经济纵横, 2012(8): 76-78. [Wang Zhuoyu. Agglomeration effect and problems of cultural and creative industries[J]. Economic Review Journal, 2012(8): 76-78. DOI:10.3969/j.issn.1007-7685.2012.08.018] |

| [8] |

卫志民. 文化创意产业发展的现状、制约与突破——一项基于北京文化创意产业发展的研究[J]. 河南大学学报(社会科学版), 2017, 57(2): 15-21. [Wei Zhimin. The status quo, constraints and breakthroughs of the development of cultural and creative industries: A study based on the development of cultural and creative industries in Beijing[J]. Journal of Henan University (Social Science Edition), 2017, 57(2): 15-21.] |

| [9] |

陶金, 罗守贵. 基于不同区域层级的文化产业集聚研究[J]. 地理研究, 2019, 38(9): 2239-2253. [Tao Jin, Luo Shougui. Study on the agglomeration of cultural industries based on different regional levels[J]. Geographical Research, 2019, 38(9): 2239-2253.] |

| [10] |

钟廷勇, 国胜铁, 杨珂. 产业集聚外部性与我国文化产业全要素生产增长率[J]. 管理世界, 2015(7): 178-179. [Zhong Tingyong, Guo Shengtie, Yang Ke. The externality of industrial agglomeration and the growth rate of total factor production of my country's cultural industry[J]. Management World, 2015(7): 178-179.] |

| [11] |

熊建练, 王耀中. 分布异质视角下产业集聚与文化产业增长研究——基于分位数面板回归的经验证据[J]. 财经理论与实践, 2017, 38(2): 117-122. [Xiong Jianlian, Wang Yaozhong. Research on industrial agglomeration and cultural industry growth from the perspective of distribution heterogeneity: Empirical evidence based on quantile panel regression[J]. Theory and Practice of Finance and Economics, 2017, 38(2): 117-122.] |

| [12] |

陈红霞, 吴姝雅. 文化创意产业的空间集聚特征及其区际差异比较——基于地级市的实证研究[J]. 城市发展研究, 2018, 25(7): 25-33. [Chen Hongxia, Wu Shuya. The spatial agglomeration characteristics of cultural and creative industries and the comparison of their regional differences: An empirical study based on prefecturelevel cities[J]. Urban Development Research, 2018, 25(7): 25-33. DOI:10.3969/j.issn.1006-3862.2018.07.004] |

| [13] |

Gort M, Klepper S. Time paths in the diffusion of product innovations[J]. The Economic Journal, 1982, 92(367): 630-653. DOI:10.2307/2232554 |

| [14] |

Elhorst J P. Specification and estimation of spatial panel data models[J]. International regional science review, 2003, 26(3): 244-268. DOI:10.1177/0160017603253791 |

| [15] |

卞晓丹, 钟廷勇. 空间集聚与文化产业供给侧改革——基于要素错配的视角[J]. 江海学刊, 2016(4): 86-91, 238. [Bian Xiaodan, Zhong Tingyong. Spatial agglomeration and the supply-side reform of cultural industry: Based on the perspective of mismatch of factors[J]. Jianghai Academic Journal, 2016(4): 86-91, 238. DOI:10.3969/j.issn.1000-856X.2016.04.014] |

| [16] |

王家庭, 孙哲. 教育投入与文化产业发展: 基于省际数据的区域差异研究[J]. 教育科学, 2013, 29(3): 1-7. [Wang Jiating, Sun Zhe. Education investment and cultural industry development: Research on regional differences based on inter-provincial data[J]. Education Science, 2013, 29(3): 1-7.] |

| [17] |

贺灿飞, 潘峰华. 产业地理集中、产业集聚与产业集群: 测量与辨识[J]. 地理科学进展, 2007, 26(2): 1-13. [He Canfei, Pan Fenghua. Industrial geographic concentration, industrial agglomeration and industrial clusters: Measurement and identification[J]. Progress in Geographical Sciences, 2007, 26(2): 1-13. DOI:10.3969/j.issn.1007-6301.2007.02.001] |

| [18] |

顾江, 吴建军, 胡慧源. 中国文化产业发展的区域特征与成因研究——基于第五次和第六次人口普查数据[J]. 经济地理, 2013, 33(7): 89-95, 114. [Gu Jiang, Wu Jianjun, Hu Huiyuan. A Study on the regional characteristics and causes of the development of China's cultural industry: Based on the fifth and sixth census data[J]. Economic Geography, 2013, 33(7): 89-95, 114.] |

| [19] |

文丰安. 生产性服务业集聚、空间溢出与质量型经济增长——基于中国285个城市的实证研究[J]. 产业经济研究, 2018(6): 36-49. [Wen Feng'an. Agglomeration of productive services, space spillover and quality economic growth: An empirical study based on 285 cities in China[J]. Industrial Economics Research, 2018(6): 36-49.] |

| [20] |

孙智君, 李响. 文化产业集聚的空间溢出效应与收敛形态实证研究[J]. 中国软科学, 2015(8): 173-183. [Sun Zhijun, Li Xiang. An empirical study on the spatial spillover effect and convergence of cultural industry agglomeration[J]. China Soft Science, 2015(8): 173-183. DOI:10.3969/j.issn.1002-9753.2015.08.016] |

| [21] |

贺灿飞, 潘峰华. 中国城市产业增长研究: 基于动态外部性与经济转型视角[J]. 地理研究, 2009, 28(3): 726-737. [He Canfei, Pan Fenghua. Research on China's urban industry growth: From the perspective of dynamic externalities and economic transformation[J]. Geographical Research, 2009, 28(3): 726-737. DOI:10.3321/j.issn:1000-0585.2009.03.017] |

| [22] |

韩长根, 张力. 互联网是否改善了中国的资源错配——基于动态空间杜宾模型与门槛模型的检验[J]. 经济问题探索, 2019(12): 43-55. [Han Changgen, Zhang Li. Does the internet improve China's resource mismatch: Based on the test of dynamic spatial dubin model and threshold model[J]. Exploration of Economic Problems, 2019(12): 43-55.] |

| [23] |

白俊红, 刘宇英. 对外直接投资能否改善中国的资源错配[J]. 中国工业经济, 2018(1): 60-78. [Bai Junhong, Liu Yuying. Can foreign direct investment improve China's resource mismatch[J]. China Industrial Economy, 2018(1): 60-78.] |

| [24] |

Lesage J, Pace R K. Introduction to Spatial Econometrics[M]. Boca Raton, Florida: CRC Press, 2009: 35-40.

|

| [25] |

郭新茹, 陈天宇. 高质量发展背景下我国区域创新能力比较研究——基于省际面板数据的实证[J]. 江西社会科学, 2019, 39(9): 60-69. [Guo Xinru, Chen Tianyu. A comparative study of China's regional innovation capability under the background of high-quality development: Based on the empirical study of provincial panel data[J]. Jiangxi Social Sciences, 2019, 39(9): 60-69.] |

| [26] |

季书涵, 朱英明. 产业集聚的资源错配效应研究[J]. 数量经济技术经济研究, 2017, 34(4): 57-73. [Ji Shuhan, Zhu Yingming. Research on the resource mismatch effect of industrial agglomeration[J]. Quantitative Economic Technology Economic Research, 2017, 34(4): 57-73.] |

| [27] |

Jacobs J. The Economy of Cities[M]. New York: Random House, 1969: 1018-1020.

|

| [28] |

Glaeser E, Kallal H, Scheinkman J, et al. Growth in cities[J]. Journal of Political Economy, 1992, 100(6): 1126-1152. DOI:10.1086/261856 |

| [29] |

Porter M E. The Competitive Advantage of Nations[M]. New York: Free Press, 1998.

|

| [30] |

徐盈之, 彭欢欢, 刘修岩. 威廉姆森假说: 空间集聚与区域经济增长——基于中国省域数据门槛回归的实证研究[J]. 经济理论与经济管理, 2011, 31(4): 95-102. [Xu Yingzhi, Peng Huanhuan, Liu Xiuyan. Williamson hypothesis: Spatial agglomeration and regional economic growth: An empirical study based on the threshold regression of China's provincial data[J]. Economic Theory and Economic Management, 2011, 31(4): 95-102. DOI:10.3969/j.issn.1000-596X.2011.04.012] |

| [31] |

孙浦阳, 武力超, 张伯伟. 空间集聚是否总能促进经济增长: 不同假定条件下的思考[J]. 世界经济, 2011, 34(10): 3-20. [Sun Puyang, Wu Lichao, Zhang Bowei. Whether spatial agglomeration always promotes economic growth: Thinking under different assumptions[J]. World Economy, 2011, 34(10): 3-20.] |