2. 西北工业大学 公共政策与管理学院, 西安 710072

2. School of Public Policy and Administration, Northwestern Polytechnical University, Xi'an 710072, China

在全球化迅速发展、国际竞争日趋激烈的今天,越来越多的文化要素被融入到国家和地区的差异化发展战略中。拓展文化软实力的精神内涵,提炼文化竞争力的独特价值,早已成为推动中国经济高质量发展和提升综合国力的内驱力。习近平总书记在中央政治局第二十三次集体学习时指出:“保护好、传承好历史文化遗产是对历史负责、对人民负责。我们要加强考古工作和历史研究,让收藏在博物馆里的文物、陈列在广阔大地上的遗产、书写在古籍里的文字都活起来,丰富全社会历史文化滋养”。十九届五中全会更是提出,要“繁荣发展文化事业和文化产业,提高国家文化软实力”。文化遗产是一个国家、民族文化成就的重要标志和集中表达,其蕴含的影响力转化为现实的文化竞争力后,可以成为社会经济发展的重要支点、无形资产和稀缺资源。因此,发挥好文化遗产突出优势,提升其竞争力,谋求中国在国际文化竞争中的主导地位,无疑是当今建设社会主义文化强国面临的重大课题。

学术界关于文化竞争力的相关研究较为丰富。初期研究多聚焦于文化竞争力的理论解读,有学者认为文化竞争是国际竞争中新的发展态势,将文化传统的复兴与发展市场经济等方面紧密结合起来,是时代发展的必然趋势[1];也有学者从比较、批判、反思三个理论视角对我国文化竞争力进行思考[2]。在此基础上,学术界开始从文化产业竞争力、城市文化竞争力等视角在实证方面对此问题进行广泛探讨。文化产业竞争力方面,Petrikova等[3]通过构建创意指数,对斯洛伐克文化产业竞争力进行分析;乐祥海[4]结合产业基础、产业投资、产业收益三个层面,分析了我国中部地区各省文化产业竞争力水平。除此之外,多数研究基于波特钻石模型,从生产要素、需求条件、支持产业、企业运作与竞争对手等方面来阐释文化产业竞争力[5-9]。城市文化竞争力方面,侯兵等[10]结合文化旅游品牌资源、文化展演和创意旅游、文化旅游支撑保障、城市旅游市场收益等维度构建了城市文化旅游竞争力指标体系,对我国长三角地区城市文化旅游竞争力进行实证检验;廖青虎等[11]从文化强度、文化频度、文化功能、文化势能等维度阐释了城市丝路文化竞争力;贾文山等[12]从文化资源、城市成长空间和城市文化主体感知三个方面探究城市文化价值,并对西安文化竞争力进行解读。综合来看,无论是关于文化产业竞争力还是城市文化竞争力的定量研究,多数学者在权重确定方面均采取熵值法、层次分析法、聚类分析法以及因子分析法等对指标体系进行赋权[13]。

学术界关于文化遗产的相关研究更加趋于多元化,主要聚焦于文化遗产的价值属性、旅游发展、产业经济、保护管理、游客与社区五大方面[14]。价值属性方面,学者阐述了对文化遗产的认知,强调了文化遗产保护利用的重要意义,尤其是对于文化遗产原真性、真实性以及完整性等特点的关注[15, 16];旅游发展方面,学者分析了应通过何种方式开发、利用文化遗产,使其更加贴近社区居民的需求[17, 18];产业经济方面,学者探讨了文化遗产旅游作为一种经济活动,如何从经济学角度平衡遗产保护与利用之间的关系[19],以及探究文化遗产如何通过走产业化道路,来维持其生存与发展,实现共享共情,彰显文化自信[20-22];保护管理方面,学者关注了文旅融合的背景下,遗产保护与管理的可持续性发展问题,并对当前国内文化遗产地旅游发展的管理模式进行归纳与分析[23, 24];游客与社区方面,学者验证了旅游者及社区居民对文化遗产地发展旅游的重要作用[25, 26]。

综合而言,目前学术界关于文化竞争力与文化遗产方面的研究已经取得了一系列丰硕的成果,为本文提供了较好的参考与借鉴。但是,依旧存在一些有待改进或进一步深化的领域,比如,第一,关于文化竞争力研究多数是从文化产业竞争力、城市文化竞争力角度展开,鲜有从宏观层面对文化遗产竞争力进行综合评价分析;第二,现有关于文化遗产竞争力的相关文献,也均是从遗产旅游视角,基于对单个文化遗产旅游目的地进行具体的案例分析[27, 28],少有涉及文化学、地理学、经济学、管理学等多学科交叉分析的研究成果。截至2020年12月,中国世界遗产已达55项,和意大利并列世界第一。面对我国遗产事业和文旅业的蓬勃发展,全面解读文化遗产竞争力的理论内涵,科学、准确地评价文化遗产竞争力,对于推动我国文化遗产事业大发展、提升我国文化竞争力具有十分重要的意义。因此,本文在现有研究基础上,尝试从文化遗产角度入手,构建一个科学的文化遗产竞争力测评体系,探究各个省份之间文化遗产竞争力情况,分析制约文化遗产竞争力的关键因素,找出提升文化遗产竞争力的相关举措,力图实现中国文化遗产竞争力评价与空间差异分析相关研究思路、研究方法的新突破,以期为提升中国文化遗产竞争力提供相应的对策建议。

2 文化遗产竞争力的内涵与理论解读 2.1 文化遗产竞争力的内涵“文化竞争力”的概念最早源于企业文化研究领域,学者们通常将“企业文化”与“核心竞争力”结合起来,形成关于企业核心竞争力的研究范畴[29]。特别是约瑟夫·奈进一步提出“软实力”(Soft Power)概念之后,明确将文化要素在国际竞争中的作用凸显出来[30]。随后中国学者在对“软实力”概念进行本土化之后,创新发展了“文化软实力”的理论内涵,进而提出“文化具有国际竞争力”等观点,并基于马克思主义文化力理论,将文化力、文化软实力等概念相融合,提出具有中国特色的“文化竞争力”理念[31]。

本文所提出的“文化遗产竞争力”是由文化竞争力派生的概念,其研究将在文化竞争力框架内进行。在借鉴文化竞争力概念的基础上,按照抽象化、差异化、高度凝练原则,本文认为,“文化遗产竞争力”,从狭义上讲,是指文化遗产本身所蕴含的价值力以及对文化遗产价值生产、转化、兑现、传承、创新、发展的能力;从广义上讲,是指文化遗产作为文化竞争的主体,在文化传承创新、推动可持续发展、提升形象、知名度和软实力等方面的独特优势与能力。具体来讲,文化遗产竞争力,一是文化遗产本身的价值力,即历史价值、艺术价值、科学价值、文化价值、经济价值、社会价值等,强调文化遗产客体的与生俱来,天然独有的价值属性;二是对文化遗产价值的生产、转化、兑现、传承、创新、发展能力,强调主体的主观能动性、创造性,即价值附加、创新、发展能力。

文化遗产竞争力延续文化竞争力“物质属性和精神属性相结合”的特征。一方面,文化遗产作为一种文化资源、一种现实的生产力,可以部分地转化为文化产业,直接参与综合国力的构成,是社会生产的重要内容;另一方面,文化遗产也是一个民族、国家在文化创造和传承过程中形成的精神力量和文化积淀,是社会意识、民族心理、价值观念的综合表达,具有突出的意识形态特征,具有意识形态的认识因素、价值因素、教育因素,是形成社会心理、塑造民族性格、凝聚民族力量的强大精神动力。

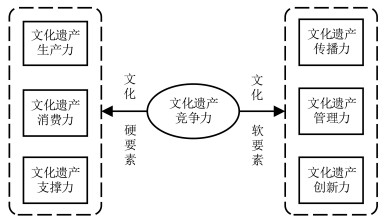

2.2 文化遗产竞争力的理论解读结合文化遗产历史性、民族性、精神性等特征,从文化内生角度考量文化遗产竞争力。具体而言,从文化硬要素和文化软要素两个角度进行分析,动态构建文化硬实力与文化软实力两方面因素[29],其中文化硬要素体现了文化遗产竞争力的硬实力,如文化禀赋、文化经济等,具体包括文化遗产生产力要素、文化遗产消费力要素以及文化遗产支撑力要素;文化软要素体现了文化遗产竞争力的软实力,如文化管理、文化潜力等,具体包括文化遗产传播力要素、文化遗产管理力要素以及文化遗产创新力要素[1]。

(1)文化硬要素的具体体现。第一,文化遗产生产力要素反映了不同区域文化遗产资源的富集程度。文化遗产资源是一个区域在发展过程中所积淀的文化内涵的总和。文化遗产生产力在一定程度上决定了一个区域发展文化遗产事业时最初所释放的能量以及起步的高度。第二,文化遗产消费力要素代表了不同地区到访游客所创造的经济价值以及当地居民的文化消费情况,是文化遗产与经济相结合过程中所创造的价值总和,即文化遗产价值在经济方面的集中表达。第三,文化遗产支撑力要素衡量了与文化遗产相关的产出供给能力的发展程度,同时也可以衡量遗产地经济社会的发展程度及其对周边的影响和带动效应。

(2)文化软要素的具体体现。第一,文化遗产传播力要素强调了文化遗产在国内外的传播范围、影响力以及渗透人们精神生活的能力,是一个区域与其他区域实现文化互动、共享共情的重要途径,不仅是文化遗产价值的外在传播,同时也是使文化遗产价值增值的必要过程。第二,文化遗产管理力要素映射了政府部门在文化遗产保护与管理方面的重要作用,综合研判政府部门在促进区域文化遗产事业发展方面所给予的政策支持、经费投入、人才招引以及制度保障等方面的主要贡献。第三,文化遗产创新力要素表达了文化遗产发展的创新能力,是文化创新氛围的主要体现,是衡量一个区域文化遗产发展空间的重要依据,同时也是文化遗产竞争力中最具潜力的影响因素。

因此,基于文化内生角度,综合文化遗产的内涵特征和文化竞争力的概念范畴,以现有文化竞争力评价框架为基础,本文将文化遗产竞争力的核心构成要素概括为文化遗产生产力、文化遗产消费力、文化遗产支撑力、文化遗产传播力、文化遗产管理力和文化遗产创新力六个维度。其中,文化遗产生产力是文化遗产竞争力的基础条件,文化遗产消费力是文化遗产竞争力的转换动力,文化遗产支撑力是文化遗产竞争力的重要保证,文化遗产传播力是文化遗产竞争力的辐射环节,文化遗产管理力是文化遗产竞争力的制度保障,文化遗产创新力是文化遗产竞争力的核心环节。因此,通过文化硬要素与文化软要素的有机结合,体现文化遗产竞争力的文化内生效应,实现文化遗产的保护利用与创新发展有机结合,进而提升一国或地区的文化竞争力,本文所构建的文化遗产竞争力理论模型如图 1所示。

|

图 1 文化遗产竞争力理论模型 Fig.1 Theoretical Model of Cultural Heritage Competitiveness |

在文化遗产竞争力理论分析的基础上,本文在构建文化遗产竞争力指标体系时遵循以下几个原则:

(1)系统性。文化遗产竞争力是一个由各种要素有机结合的复杂系统,它涉及文化、地理、管理、经济与政治等多个领域,同时也体现不同主体对文化遗产的感知价值。因此,指标的设置应全面、系统以及综合地反映与文化遗产竞争力相关的方方面面。

(2)可行性。每一个指标的选取都应该具有可行性,并且具有绝对的代表性,只有这样,才能最大程度地体现文化遗产竞争力的本质内涵。在系统性的基础上,也要确保每个指标尽可能地反映文化遗产的某种特质,对描述文化遗产竞争力水平具有可行性。

(3)可获性。部分指标仅在理论角度存在合理性,在现实操作中相应数据过于微观,获取难度较大;部分数据统计口径差异较大,可获性较低。因此,为避免影响本文的准确性,必须确保所选取的指标数据能够准确、有效地收集。

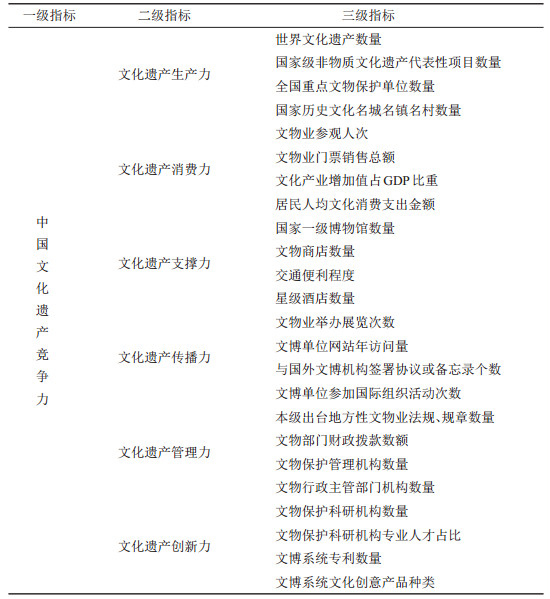

3.2 指标体系的设置本文将文化遗产竞争力理论解读中的六大要素——文化遗产生产力、文化遗产消费力、文化遗产支撑力、文化遗产传播力、文化遗产管理力、文化遗产创新力作为二级指标,对中国省域文化遗产竞争力进行综合评估,具体来看:

(1)文化遗产生产力。通过文化遗产的物质和非物质层面的具体项目,结合世界、国家、省份的不同遴选标准,本文将具体衡量文化遗产生产力的三级指标依次设置为世界文化遗产数量、国家级非物质文化遗产代表性项目数量、全国重点文物保护单位数量以及国家历史文化名城名镇名村数量①。

(2)文化遗产消费力。综合考虑文化遗产保护管理单位、文化遗产产品的消费者与生产者,将文化遗产消费力的三级指标依次设置为文物业参观人次、文物业门票销售总额、文化产业增加值占GDP比重以及居民人均文化消费支出金额。

(3)文化遗产支撑力。结合“吃、住、行、游、购、娱”等要素,将文化遗产支撑力的三级指标依次设置为国家一级博物馆数量、文物商店数量、交通便利程度以及星级酒店数量②。

(4)文化遗产传播力。作为文化遗产价值阐释、展示、交流、传播的重要方式,主要通过媒介、品牌推广等手段,实现他者对本区域文化遗产的认知与认同。因此,将文化遗产传播力的三级指标依次设置为文物业举办展览次数、文博单位网站年访问量、与国外文博机构签署协议或备忘录个数以及文博单位参加国际组织活动次数。

(5)文化遗产管理力。通过结合政策约束、财政投入以及人力支撑等因素,将文化遗产管理力的三级指标依次设置为本级出台地方性文物业法规规章数量、文物部门财政拨款数额、文物保护管理机构数量以及文物行政主管部门机构数量。

(6)文化遗产创新力。通过结合生产、技术、教育以及人才等发展助推剂,将文化遗产创新力的三级指标依次设置为文物保护科研机构数量、文物保护科研机构专业人才占比、文博系统专利数量及文博系统文化创意产品种类。在此基础上,本文提炼出影响文化遗产竞争力的若干指标,共同构成中国文化遗产竞争力指标体系,如表 1所示。

| 表 1 中国文化遗产竞争力指标体系 Tab.1 The Evaluation Index System of Cultural Heritage Competitiveness in China |

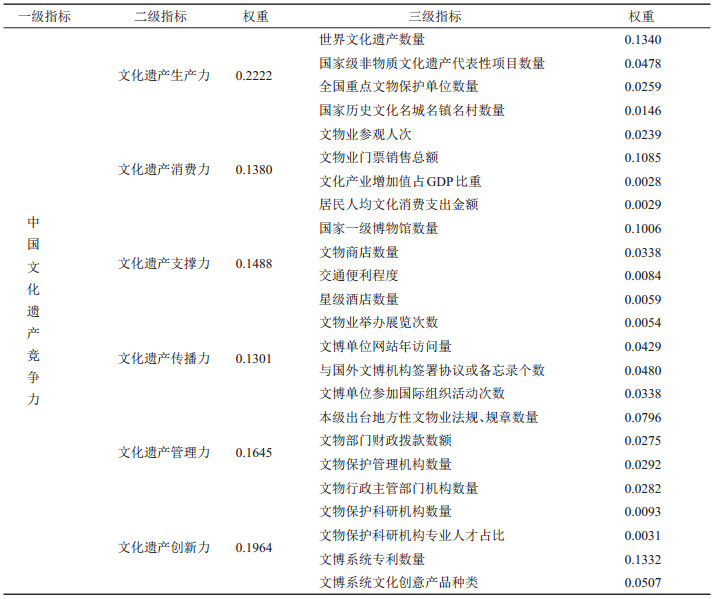

在关于文化竞争力的研究中,多数文献通过运用层次分析法得到指标权重。由于该方法属于主观赋权法,主观性较强,往往会因为打分专家的不同而造成结果出现显著差异。为了弥补层次分析法的不足,本文将在其基础上,引入熵权法,不仅在一定程度上可以避免主观赋权法的随意性,还可以降低指标之间的信息重复问题[10],对中国文化遗产竞争力指标体系进行客观赋权,通过主观与客观赋权法的结合,有效降低主观随意性,提高本文构建的中国文化遗产竞争力指标体系的科学性和可靠性[32, 33]。综合权重的计算方法如下:

|

(1) |

其中,li代表熵权法下的指标权重,0 ≤ li ≤ 1,

| 表 2 中国文化遗产竞争力指标体系的综合权重 Tab.2 The Comprehensive Weight of the Evaluation Index System of Cultural Heritage Competitiveness in China |

本文以中国31个省、直辖市、自治区为基本单元(由于数据可得性,研究未包含港澳台地区),研究的样本数据主要通过以下途径获取:

(1)统计年鉴和统计公报:主要包括《中国统计年鉴》(2013—2018)、各省统计年鉴(2013—2018)、《中国文化遗产事业发展报告》《中国旅游统计年鉴》《中国城市统计年鉴》《中国旅游景区发展报告》《中国文化文物统计年鉴》《中国文化及相关产业统计年鉴》以及各省2013— 2018年国民经济和社会发展统计公报等。

(2)网络资源:主要包括联合国教科文组织(UNESCO)、国家文化和旅游部、国家文物局、各省市区文化和旅游厅(局)官方网站以及中国经济网等。

(3)专家咨询:德尔菲法咨询和访谈相关专家。通过对36位文化遗产领域的资深专家学者及相关从业人员进行访谈,在此基础上形成指标评价结果与专家打分表,通过yaahp 11.0软件处理后发现,共有32位专家的评价结果通过了一致性检验,证明本文层次分析法所得权重的可靠性。

4.1.2 数据处理由于本文所构建的中国文化遗产竞争力指标体系中,各个指标原始数据的量纲不同,因此需要对各个指标的原始数据进行标准化处理,将数据转化为无量纲性的指标值,得到位于[0, 1]之间的指标值,以消除量纲和量纲单位的不同,使各评价指标具有可比性。此外,本文主要利用插值法对部分缺失数据进行处理。

4.2 文化遗产竞争力的得分与排名分析 4.2.1 综合得分及排名基于综合权重的确定,将各项指标归一化之后的数值与综合权重相结合,计算得到2013年与2018年中国省域文化遗产竞争力综合得分及排名,如表 3所示。

| 表 3 中国省域文化遗产竞争力综合得分及排名(2013、2018) Tab.3 The Provincial Score and Ranking of Cultural Heritage Competitiveness in China (2013 & 2018) |

从表 3中可以看出,2013年中国省域文化遗产竞争力指数排名前五位的省市区依次为江苏、陕西、山东、北京和河南,后五位的省市区依次为青海、广西、宁夏、天津和海南;2018年中国省域文化遗产竞争力指数排名前五位的省市区依次为山东、北京、河南、江苏和陕西,后五位的省市区依次为青海、黑龙江、天津、宁夏和海南。具体而言,2013年我国省域文化遗产竞争力综合得分均值为0.2098,标准差为0.1227,在本文分析的31个研究对象中,仅有排名前12位的省份综合得分位于均值以上,表明2013年我国省域文化遗产竞争力水平差距相对较大,多数省份综合得分位于均值以下。2018年我国省域文化遗产竞争力综合得分均值为0.1923,标准差为0.1047,在本文分析的31个研究对象中,排名前15位的省份综合得分位于均值以上,表明2018年我国省域文化遗产竞争力水平差距逐渐缩小,大部分地区文化遗产竞争力水平稳中有升。

综合来看,不论是2013年还是2018年的省域文化遗产竞争力综合得分,我国省域间文化遗产竞争力发展水平两极分化现象较为严重。山东、北京、河南、江苏和陕西在资源、人才、技术等多方面要素集聚,位列第一梯队,海南、宁夏和天津位列末位。文化遗产竞争力排名前十中,东部地区占据主导,中部地区排名第二,而西部地区相对较弱。也就是说,从空间维度来看,我国省域文化遗产竞争力整体上是自西向东逐步增强。但同时也发现,各省域文化遗产竞争力水平高低,既有文化遗产资源分布的客观因素,也与对文化遗产保护利用的管理能力相关。因此,不同省份可以根据不同分类指标得分,以明确其文化遗产保护传承与创新发展的具体思路与目标。

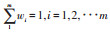

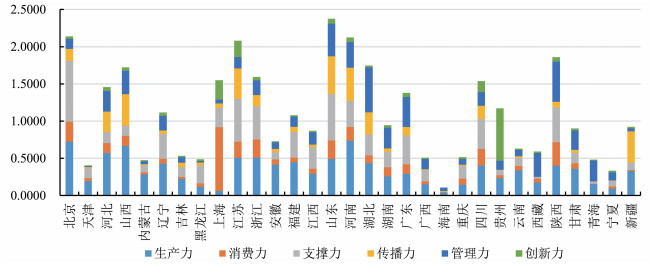

4.2.2 分项得分及排名图 2显示了2013年我国省域文化遗产竞争力各分项得分及排名。一方面,北京在文化遗产生产力和文化遗产支撑力方面颇具优势,山东在文化遗产消费力方面具有绝对优势,陕西在文化遗产传播力和文化遗产管理力方面排名第一,江苏则在文化遗产创新力方面位居第一。另一方面,海南在文化遗产生产力和文化遗产创新力方面劣势明显,青海在文化遗产消费力和文化遗产支撑力方面不占优势,西藏、天津分别位列文化遗产传播力与文化遗产管理力末位。

|

图 2 中国省域文化遗产竞争力分项得分及排名(2013年) Fig.2 The Provincial Score and Ranking of Sub-indicators of Cultural Heritage Competitiveness of in China (2013) |

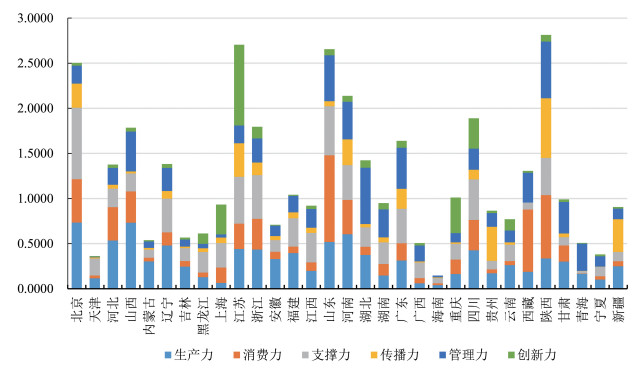

图 3描绘了2018年我国省域文化遗产竞争力各分项得分及排名。一方面,河南、上海、北京、山东、湖北以及贵州分别位居文化遗产生产力、文化遗产消费力、文化遗产支撑力、文化遗产传播力、文化遗产管理力以及文化遗产创新力第一名。另一方面,海南在文化遗产生产力、文化遗产支撑力和文化遗产创新力方面具有明显劣势,青海、西藏、天津依次位列文化遗产消费力、文化遗产传播力和文化遗产管理力末位。

|

图 3 中国省域文化遗产竞争力分项得分及排名(2018年) Fig.3 The Provincial Score and Ranking of Sub-indicators of Cultural Heritage Competitiveness of in China (2018) |

相比于2013年,前五名的各地区单项得分与名次均发生了较大变化,后五名的各地区单项得分与名次均变化较小。具体考察各省市区文化遗产竞争力水平可知:

在文化遗产生产力方面,相比于2013年,2018年河南、浙江、江苏和福建等14个省份排名上升,北京、山西、山东和辽宁等15个省份排名下降,河北、海南2个省份排名未发生变化;在文化遗产消费力方面,相比于2013年,2018年上海、北京、浙江和四川等15个省份排名上升,山东、河南、山西和河北等10个省份排名下降,陕西、广东、重庆和江西等6个省份排名未发生变化;在文化遗产支撑力方面,相比于2013年,2018年陕西、广东、福建和湖北等11个省份排名上升,浙江、四川、河南和辽宁等16个省份排名下降,北京、山东、江苏和黑龙江等4个省份排名未发生变化;在文化遗产传播力方面,相比于2013年,2018年山东、河南、山西和湖北等11个省份排名上升,江苏、北京、浙江和广东等15个省份排名下降,新疆、甘肃、广西和青海等5个省份排名未发生变化;在文化遗产管理力方面,相比于2013年,2018年湖北、河南、西藏和青海等12个省份排名上升,陕西、山西、湖南和甘肃等12个省份排名下降,山东、广东、辽宁和江苏等7个省份排名未发生变化;在文化遗产创新力方面,相比于2013年,2018年贵州、上海、山东、河南和陕西等15个省份排名上升,江苏、四川、浙江和湖南等12个省份排名下降,安徽、青海、天津和海南等4个省份排名未发生变化。

综合来看,根据分项指标得分与排名可得出如下结论:一是文化遗产资源是文化遗产竞争力的基础条件,文化遗产资源大省(市)并不一定是文化强省(市),如辽宁、福建等地,同时要具备促进二者转化的思想认识、技术手段、财力支撑、管理能力等,才能全面提升文化遗产竞争力水平。二是历史文脉深远、文化底蕴深厚、文化氛围浓郁的地区,也会影响区域内居民的文化消费习惯与行为选择,进而提升文化遗产竞争力水平,如山东、北京和陕西等地。三是文化遗产不是普通的文化产品,需要对其进行解读、阐释、展示,才能更生动、更鲜活地呈现在普通大众面前,北京、山东等地在此方面具有相对优势。四是文化遗产传播已形成官方与民间互动、线上与线下共存、专业与普通相融的大传播局面,新疆、江苏等地推出的相关举措很好地诠释了以上传播理念,也获得了较好的回报。五是近年来陕西、湖北、山东和广东等地方政府高度重视文化遗产保护工作,健全文物管理机构,壮大文物保护队伍,完善文物保护体系,走出了一条法治化、制度化、特色化、专业化的保护管理之路,有效提升了文物系统整体管理水平和治理能力。六是文化遗产“活起来”离不开创新,近年来上海、江苏和四川等地高度重视文化遗产创新工作,并提供了制度保证和政策支持,同时区域经济的发展,对于文化资源带来反哺作用,进而促进区域文化的创造性转化和创新性发展。

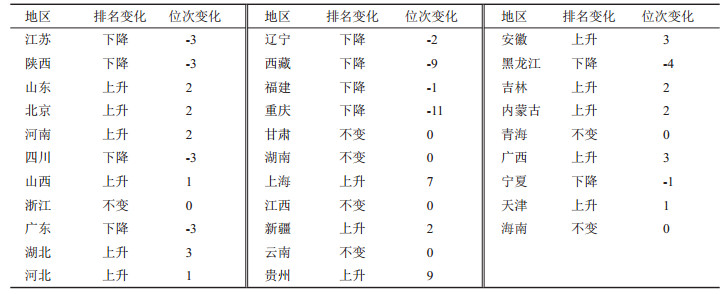

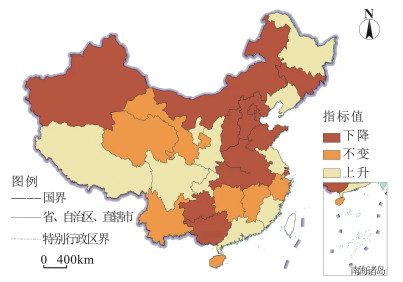

4.3 文化遗产竞争力的空间演化特征本文将2013—2018年各省市区的文化遗产竞争力水平等级变化状态依次划分为上升、下降与不变,如表 4所示。同时,为了进一步识别和比较我国省域文化遗产竞争力水平的空间分布及演化特征,本文使用ArcGIS 10.3软件对前述实证结果进行基于空间的可视化分析,如图 4所示。可以看出:相比于2013年,2018年山东、北京、河南以及山西等14个省份排名上升,其中贵州、上海跃升最为明显;江苏、陕西、四川以及广东等10个省份排名下降,其中西藏、重庆降幅最为显著;浙江、甘肃、湖南、江西、云南、青海以及海南等7个省份排名未发生变化。

| 表 4 中国省域文化遗产竞争力排名位次变化表(2013—2018年) Tab.4 The Ranking Changes of China's Provincial Cultural Heritage Competitiveness (2013—2018) |

|

图 4 中国省域文化遗产竞争力水平的空间演化特征(2013—2018) Fig.4 The Evolution of Provincial Cultural Heritage Competitiveness Index in China (2013—2018) 底图来源:国家自然资源部标准地图服务网站1:1600万标准地图,审图号GS(2016)2923号,底图无修改。 |

综合来看,就五年期间的变化而言,中部地区均表现为不变或上升,说明中部省域文化遗产竞争力整体呈现增强趋势;西部和东部多个地区排名下降,文化遗产竞争力整体呈现减弱趋势。可能原因在于:党的十八大以来,习近平总书记就文化遗产保护利用作出一系列重要论述,为新时代文物事业创新发展提供了科学指引。中部地区在自身资源禀赋的基础上,利用良好的政治舆论环境和政策东风,乘势而为,大大提升了各自区域文化遗产竞争力;东部地区虽经济相对发达,文化遗产竞争力整体水平较高,但近几年也出现个别省份排名下降的现象,如江苏主要在于管理力有待提升,而广东主要表现于传播力有所下降;西部地区除资源禀赋相对较弱外,经济“慢增长”对文化遗产事业的反哺作用也相对较弱,在新一轮西部大开发战略中,不仅要重视西部地区的经济增长,同时也要重视其文化软实力的提升,进一步缩小西部与中部、东部的地区差异。

5 结果与讨论本文从文化遗产生产力、文化遗产消费力、文化遗产支撑力、文化遗产传播力、文化遗产管理力以及文化遗产创新力六个方面构建中国文化遗产竞争力指标体系,分别采用层次分析法进行主观赋权,熵权法进行客观赋权,在此基础上,结合主客观赋权法对文化遗产竞争力指标体系的权重进行综合确定,并对我国31个省域文化遗产竞争力进行评价分析。结果表明:2013—2018年,各省市区之间的文化遗产竞争力水平差距有所缩小,不平衡问题有所改善;相比之下,贵州、上海跃升最为明显,而西藏、重庆下降幅度最为显著。因此,各省应深入分析文化遗产竞争力的优劣势,借鉴和学习竞争力水平较高省市区的发展路径及模式,充分挖掘和发挥各自优势,提升文化遗产竞争力。

(1)构建多元化的文化遗产生产体系。国际层面,借鉴中哈吉三国联合申报丝绸之路“长安—天山廊道路网”项目经验,持续推动国际合作、跨国联合申遗;国内层面,借鉴长城、京杭大运河等成功申遗经验,通过设定主题、区域联合方式来实现申遗目标,如明清古城墙、长征文化遗产、黄河文化遗产、乡村古建筑、“三线”建设工业遗产等的省际联合申遗;省域层面,一方面开展文化遗产资源普查、认定和登记,重视非物质文化遗产、工业遗产、农业遗产、红色遗产、水利遗产等遗产,按照“连片成区、形成主题”的原则,把低级别或未定级的遗产统一纳入保护范畴,丰富遗产产品谱系;另一方面,充分挖掘文化遗产的多元价值内涵,突显其中国性、东方性与世界性。

(2)构建多样化的文化遗产消费体系。消费对象层面,深化文化遗产的内涵与外延,强化文化遗产的活化利用,结合遗产地历史文化、民俗文化等资源,通过场景还原、故事再现、参与体验等方式,给消费者提供“可亲、可感、可体验”的文化遗产产品;消费方式层面,结合5G、大数据等新一代信息技术和科技平台,创新遗产消费方式,让科技赋能遗产、点亮生活;消费渠道层面,政府可开展遗产惠民活动,通过发放遗产消费券,开展主题遗产节日活动,扩大消费渠道,让遗产惠及百姓,实现文化遗产保护成果全民共享。

(3)构建一体化的文化遗产支撑体系。提升遗产地承载力和支撑力,完善遗产地交通、酒店住宿、休闲娱乐等基础设施和公共服务设施,提升文化遗产地便利度和舒适性;整合文化遗产资源,形成文化遗产产业集群,打造区域文化遗产综合体;成立文化遗产保护科研机构,确保对文化遗产的科学合理利用;加强对文化遗产从业人员的培训,提升服务人员素质,提高整体服务质量。

(4)构建多渠道的文化遗产传播体系。传播手段方面,突破以往单纯依靠博物馆文物陈列展览、图书海报科普宣传册等单一传播形式,借助大数据及网络平台所提供的精准信息流,开发VR和AR等体验产品,借助影视作品、短视频平台、各类展演活动等,让文化遗产“活”起来;传播理念方面,应在国际视野下注重文化遗产的全球文化交流与展现,尤其是要发挥文化遗产在“一带一路”人文交流中的作用,拓展文化遗产保护理念与保护技术的国际合作交流渠道,构建以文化遗产为重要载体的中华文明对外交流传播体系。

(5)构建全方位的文化遗产管理体系。管理体制方面,完善顶层设计,实施国家宏观指导下的地方政府属地管理体制,实现以保护有效性为核心、管理权威性为战略的新体制;管理模式方面,围绕制度化、法治化、市场化、科技化四位一体的管理理念,健全相应的管理机构,探索构建符合中国文化遗产特性和国情的中国遗产特色管理模式;政策扶持方面,将文化遗产保护经费纳入同级财政预算,建立稳定、长效的资金保障机制,积极制定文化遗产产业发展政策、税收优惠政策以及土地划拨、设施建设等方面的政策,尤其是要吸引社会资本进入文化遗产保护利用领域。

(6)构建协同化的文化遗产创新体系。立足文化遗产的价值内涵,结合未来时代所需,融合科技、人才、资本等要素,充分发挥政府、市场、高校、协会等各方力量,实现文化遗产保护利用理念、人才培养、技术手段等方面的创新;同时,需要融入并满足新时代社会发展需求,尤其是要与当下防止返贫、乡村振兴、经济发展、文化繁荣、生态治理等社会重大热点难点问题结合,唯有此,才能让文化遗产创新扎根深厚的时代土壤,形成良好的创新生态环境,产生持续发展的创新动力和创新机制,构建起富有时代特色的文化遗产创新体系。

注释:

① 世界文化遗产还包括世界文化与自然双重遗产;鉴于中国入选联合国教科文组织非物质文化遗产名录(名册)项目在样本期内较少,且存在部分项目跨区域联合申报或无法明确特定主体等问题,如二十四节气,暂不列入本研究的指标体系;国家历史文化名城名镇名村数量由国家历史文化名城与国家历史文化名镇(村)两个指标合计得来。

② 各地区交通便利程度采用各地区交通路网密度数据来表示。

| [1] |

田丰. 论文化竞争力[J]. 马克思主义研究, 2006(2): 65-70, 81. [Tian Feng. Discussion on cultural competitiveness[J]. Studies on Marxism, 2006(2): 65-70, 81.] |

| [2] |

杨荔斌. 论中国文化竞争力理论研究视角的选择[J]. 学术论坛, 2013, 36(5): 70-73, 95. [Yang Libin. Discussion on the choice of theoretical research perspective of Chinese cultural competitiveness[J]. Academic Forum, 2013, 36(5): 70-73, 95. DOI:10.3969/j.issn.1004-4434.2013.05.016] |

| [3] |

Petrikova K, Vanova A, Borsekova K. The role of creative economy in Slovak Republic[J]. AI & SOCIETY, 2015, 30: 271-281. |

| [4] |

乐祥海. 中部六省区域文化产业竞争力评价研究: 2009-2011[J]. 系统工程, 2013, 31(3): 52-58. [Le Xianghai. Competitiveness evaluation of regional cultural industries in six central provinces: 2009-2011[J]. Systems Engineering, 2013, 31(3): 52-58.] |

| [5] |

程乾, 方琳. 生态位视角下长三角文化旅游创意产业竞争力评价模型构建及实证[J]. 经济地理, 2015, 35(7): 183-189. [Cheng Qian, Fang Lin. Competitiveness evaluation model and empirical research of cultural tourism creative industry in Yangtze River Delta based on ecological niche[J]. Economic Geography, 2015, 35(7): 183-189.] |

| [6] |

杨丽, 王晓晓. "一带一路"背景下我国与中东欧国家文化产业国际竞争力比较分析[J]. 经济与管理评论, 2018, 34(4): 149-161. [Yang Li, Wang Xiaoxiao. Comparative analysis of international competitiveness of cultural industry between China and CEECs under "the Belt and Road Initiative"[J]. Review of Economy and Management, 2018, 34(4): 149-161.] |

| [7] |

杨头平, 潘桑桑. 中部地区文化产业竞争力评价与差异分析[J]. 经济地理, 2018, 38(12): 119-125. [Yang Touping, Pan Sangsang. The competitiveness evaluation and variance analysis of the cultural industry of the central region of China[J]. Economic Geography, 2018, 38(12): 119-125.] |

| [8] |

张春香. 基于钻石模型的区域文化旅游产业竞争力评价研究[J]. 管理学报, 2018, 15(12): 1781-1788. [Zhang Chunxiang. The evaluation of industrial competitiveness of regional cultural tourism based on the Diamond Model[J]. Chinese Journal of Management, 2018, 15(12): 1781-1788. DOI:10.3969/j.issn.1672-884x.2018.12.005] |

| [9] |

颜姜慧, 尤莉娟. 基于钻石模型的省域文化产业对外贸易竞争力评价[J]. 统计与决策, 2019, 35(6): 58-61. [Yan Jianghui, You Lijuan. The evaluation of foreign trade competitiveness of provincial cultural industry based on Diamond Model[J]. Statistics & Decision, 2019, 35(6): 58-61.] |

| [10] |

侯兵, 周晓倩, 卢晓旭, 等. 城市文化旅游竞争力评价体系的构建与实证分析——以长三角地区城市群为例[J]. 世界地理研究, 2016, 25(6): 166-176. [Hou Bing, Zhou Xiaoqian, Lu Xiaoxu, et al. The construction and empirical analysis on the evaluation system of urban cultural tourism competitiveness: Taking the urban agglomeration in the Yangtze River Delta region as an example[J]. World Regional Studies, 2016, 25(6): 166-176. DOI:10.3969/j.issn.1004-9479.2016.06.018] |

| [11] |

廖青虎, 王瑞文, 陈通. "一带一路"沿线城市的丝路文化竞争力评价——基于CFCS-TOPSIS模型[J]. 华东经济管理, 2017, 31(8): 65-69. [Liao Qinghu, Wang Ruiwen, Chen Tong. An evaluation on the silk road culture competitiveness of cities along "The Belt and Road": Based on CFCS-TOPSIS model[J]. East China Economic Management, 2017, 31(8): 65-69. DOI:10.3969/j.issn.1007-5097.2017.08.010] |

| [12] |

贾文山, 石俊. 中国城市文化竞争力评价体系的构建——兼论西安文化价值的开发[J]. 西安交通大学学报(社会科学版), 2019, 7(12): 1-10. [Jia Wenshan, Shi Jun. The construction of evaluation system of urban cultural competitiveness in China-also discussion on the development of Xi'an cultural value[J]. Journal of Xi'an Jiaotong University (Social Sciences), 2019, 7(12): 1-10.] |

| [13] |

李博, 秦欢, 余建辉, 等. 中国省域旅游资源竞争力评价及其格局演变[J]. 经济地理, 2019, 39(9): 232-240. [Li Bo, Qin Huan, Yu Jianhui, et al. Evaluation and pattern evolution of provincial tourism resources competitiveness in China[J]. Economic Geography, 2019, 39(9): 232-240.] |

| [14] |

戴湘毅, 唐承财, 刘家明, 等. 中国遗产旅游的研究态势——基于核心期刊的文献计量分析[J]. 旅游学刊, 2014, 29(11): 52-61. [Dai Xiangyi, Tang Chengcai, Liu Jiaming, et al. The status of heritage tourism studies in China: A literature metrological analysis based on Chinese core journals[J]. Tourism Tribune, 2014, 29(11): 52-61. DOI:10.3969/j.issn.1002-5006.2014.11.16] |

| [15] |

任唤麟. 跨区域线性文化遗产类旅游资源价值评价——以长安-天山廊道路网中国段为例[J]. 地理科学, 2017, 37(10): 1560-1568. [Ren Huanlin. On value evaluation of tourism resource of cross-regional linear cultural heritage: Taking the routes network of Chang'an-Tianshan corridor in China as an example[J]. Scientia Geographica Sinica, 2017, 37(10): 1560-1568.] |

| [16] |

张晓斌, 郑君雷. 广东海上丝绸之路史迹的类型及其文化遗产价值[J]. 文化遗产, 2019(3): 141-148, 161-162. [Zhang Xiaobin, Zheng Junlei. The types of historical records of the maritime silk road in Guangdong and its cultural heritage value[J]. Cultural Heritage, 2019(3): 141-148, 161-162. DOI:10.3969/j.issn.1674-0890.2019.03.017] |

| [17] |

江娟丽, 杨庆媛, 张忠训, 等. 重庆市非物质文化遗产的空间格局及旅游开发模式[J]. 经济地理, 2019, 39(6): 205-213. [Jiang Juanli, Yang Qingyuan, Zhang Zhongxun, et al. Spatial distribution pattern of intangible cultural heritage and tourism development in Chongqing[J]. Economic Geography, 2019, 39(6): 205-213.] |

| [18] |

张希月, 陈田. 基于游客视角的非物质文化遗产旅游开发影响机理研究——以传统手工艺苏绣为例[J]. 地理研究, 2016, 35(3): 590-604. [Zhang Xiyue, Chen Tian. Influence mechanism of tourism development on Intangible Cultural Heritages (ICH) based on the perception of tourists: A case study of traditional handicraft Suzhou embroidery[J]. Geographical Research, 2016, 35(3): 590-604.] |

| [19] |

周小凤, 张朝枝. 元阳哈尼梯田遗产化与旅游化的关系演变与互动机制[J]. 人文地理, 2019, 34(3): 154-160. [Zhou Xiaofeng, Zhang Chaozhi. The relation and interaction mechanism between heritagization and tourismification in Hani terraces of Yuanyang[J]. Human Geography, 2019, 34(3): 154-160.] |

| [20] |

徐嵩龄. 中国遗产旅游业的经营制度选择——兼评"四权分离与制衡"主张[J]. 旅游学刊, 2003, 18(4): 30-37. [Xu Songling. The choice of management system of heritage tourism in China: On separating four kinds of powers and balancing them[J]. Tourism Tribune, 2003, 18(4): 30-37. DOI:10.3969/j.issn.1002-5006.2003.04.007] |

| [21] |

孟晓, 刘艾芗. 文化遗产产业化保护发展的模式与对策分析[J]. 山东社会科学, 2015(5): 181-186. [Meng Xiao, Liu Aixiang. Analysis on the mode and countermeasures of cultural heritage industrialization protection and development[J]. Shandong Social Science, 2015(5): 181-186. DOI:10.3969/j.issn.1003-4145.2015.05.029] |

| [22] |

黄永林. 非物质文化遗产特征的文化经济学阐释[J]. 文化遗产, 2018(1): 5-13. [Huang Yonglin. Cultural economics interpretation of the characteristics of intangible cultural heritage[J]. Cultural Heritage, 2018(1): 5-13. DOI:10.3969/j.issn.1674-0890.2018.01.002] |

| [23] |

蓝海红. 非遗保护管理的广东经验——精细管理[J]. 文化遗产, 2018(3): 15-20. [Lan Haihong. Guangdong's experience of intangible cultural heritage protection and management: Fine management[J]. Cultural Heritage, 2018(3): 15-20. DOI:10.3969/j.issn.1674-0890.2018.03.004] |

| [24] |

贺小荣, 陈雪洁, 郭红, 等. 遗产管理、旅游增权与经济增长: 遗产旅游的可持续之道[J]. 经济地理, 2019, 39(12): 195-203. [He Xiaorong, Chen Xuejie, Guo Hong, et al. Heritage management, tourism empowerment and economic growth: The sustainable way of heritage tourism[J]. Economic Geography, 2019, 39(12): 195-203.] |

| [25] |

王华, 郑艳芬. 遗产地农村社区参与旅游发展的制度嵌入性——丹霞山瑶塘村与断石村比较研究[J]. 地理研究, 2016, 35(6): 1164-1176. [Wang Hua, Zheng Yanfen. Tourism participation of rural communities at the heritage sites in the perspective of institutional embeddedness: A comparative study of Yaotang village and Duanshi village in the Danxia mountain[J]. Geographical Research, 2016, 35(6): 1164-1176.] |

| [26] |

黎耀奇, 王雄志, 陈朋. 基于游客与居民视角的遗产地遗产责任量表开发与检验[J]. 旅游学刊, 2019, 34(10): 60-75. [Li Yaoqi, Wang Xiongzhi, Chen Peng. Development and testing of heritage responsibility scale: Based on perspectives of tourists and residents[J]. Tourism Tribune, 2019, 34(10): 60-75.] |

| [27] |

Alberti F G, Giusti J D. Cultural heritage, tourism and regional competitiveness: The motor valley cluster[J]. City Culture & Society, 2012, 3(4): 261-273. |

| [28] |

詹一虹, 陈露. 文化旅游视域下非物质文化遗产的传承发展研究——以湖南省汝城县高滩畲族为例[J]. 西北民族大学学报(哲学社会科学版), 2019(4): 26-35. [Zhan Yihong, Chen Lu. Research on the inheritance and development of intangible cultural heritage from the perspective of cultural tourism[J]. Journal of Northwest Minzu University (Philosophy and Social Science), 2019(4): 26-35. DOI:10.3969/j.issn.1001-5140.2019.04.004] |

| [29] |

范周. 中国城市文化竞争力研究报告[M]. 北京: 知识产权出版社, 2018: 37-41. [Fan Zhou. Report on the Cultural Competitiveness of Chinese Cities[M]. Beijing: Intellectual Property Press, 2018: 37-41.]

|

| [30] |

约瑟夫·奈. 软实力[M]. 马娟娟, 译. 北京: 中信出版社, 2013: 39-40. [Joseph Nye. Soft Power[M]. Ma Juanjuan, trans. Beijing: China Citic Press, 2013: 39-40.]

|

| [31] |

李超民. 增强文化整体实力和竞争力的意义与实现途径[J]. 东岳论丛, 2013, 34(12): 140-144. [Li Chaomin. The significance and realization of enhancing the overall strength and competitiveness of culture[J]. Dongyue Tribune, 2013, 34(12): 140-144. DOI:10.3969/j.issn.1003-8353.2013.12.027] |

| [32] |

郭泉恩, 钟业喜. 江西省宗教场所旅游开发的适宜性评价[J]. 地理研究, 2016, 35(2): 377-389. [Guo Quanen, Zhong Yexi. Evaluation of tourism development suitability about religious spots in Jiangxiprovince[J]. Geographical Research, 2016, 35(2): 377-389.] |

| [33] |

张雪, 周密, 黄利, 等. 乡村振兴战略实施现状的评价及路径优化——基于辽宁省调研数据[J]. 农业经济问题, 2020(2): 97-106. [Zhang Xue, Zhou Mi, Huang Li, et al. Evaluation of the implementation status of rural revitalization strategy and route optimization: Based on the survey data of Liaoning province[J]. Issues in Agricultural Economy, 2020(2): 97-106.] |