2. 北京大学 城市与环境学院, 北京 100871;

3. 华南师范大学 文化产业与文化地理研究中心, 广州 510631;

4. 华南师范大学 粤港澳大湾区村镇可持续发展研究中心, 广州 510631;

5. 广州大学 地理科学与遥感学院, 广州 510006;

6. 广州大学 华南人文地理与城市发展研究中心, 广州 510006

2. Department of Urban and Regional Planning, Peking University, Beijing 100871, China;

3. Research Center for Cultural Industry and Cultural Geography, South China Normal University, Guangzhou 510631, China;

4. Research Center for Sustainable Development of Villages and Towns in Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area, South China Normal University, Guangzhou 510631, China;

5. School of Geography and Remote Sensing, Guangzhou University, Guangzhou 510006, China;

6. Center for Human Geography and Urban Development, Guangzhou University, Guangzhou 510006, China

儿童的成长质量关乎国家未来发展。在当前我国步入“老龄化”的社会背景及全面开放“二孩”的政策背景下,社会发展对儿童未来的竞争力提出了更高要求[1]。然而在快速城镇化的进程中,儿童成长空间不断压缩,出现“弱标准”、“偏态化”和“区隔化”的空间趋势[2],“儿童自然感知缺失”、“儿童独立移动性下降”等不利于儿童身心成长的消极影响随之产生[3, 4]。近年来,城市规划逐渐从大尺度、扩张性增量过渡至小尺度、存量性更新,社会利益与价值多元化愈受重视。为防止儿童群体被边缘化,《中国儿童发展纲要(2011—2020年)》中提出保障儿童的参与和表达权利。社区作为构成儿童友好城市空间支撑体系的基本单位,是儿童行使权利的“第一环境”[5]。

社区是以居住功能为核心,社会、经济、文化等多功能结合的社会共同体,强调有人情味和认同感的社会关系。目前国内已有学者研究老旧社区[6]、城中村社区[7]、胡同社区[8]等多种类型社区的儿童活动,关注儿童活动现状及特征、社区活动空间的现状及质量评价,利用问卷调查、深度访谈、GIS、感知地图、空间扫描式观察等研究方法,了解儿童对社区空间的感知,探究社区特有性质对儿童活动的影响。当前关于社区儿童活动研究的数量丰富,空间层面上,以居住区儿童活动研究居多,空间类型较为集中;行为层面多停留于基本描述,深入相关性研究较为缺乏,总体而言仍存在较大探索空间。

社区在各个历史阶段呈现不同的空间结构、组织形态、管理模式等客观特征[9]。在中国城市转型和社会发展过程中,计划经济转为以市场经济为主导,国内社区由“单位社区”演化为“城市社区”,逐步进入“后单位时代”[10]。然而,由于城市模式的长期缺位及部分单位社区的遗留,单位社区仍具有重要影响[11]。单位社区的居住环境、人员构成及社区意识等与普通城市社区有明显区分,最大特点在于福利设施的高度集中,其次是门和围墙赋予其空间领域封闭性;再者,居民的生活方式、行为特征同样具有同质化,集体构成认同感、依赖性意识强的社区共同体[12]。高校单位社区属于事业型单位社区,是转型期间仍在运转的单位体制“活化石”[13]。成长于单位社区的儿童作为社区空间的直接使用者,能够感知社区转型过程中的变迁并形成独特的童年经验。西方人文科学中的“文化转向”的出现,促使地理的研究视角转向微观个体,然而在高校单位社区这一呈现多样化空间形态的邻里空间,目前仅有少数学者关注儿童群体在社区的活动现状[14],儿童与高校社区单位的关系值得进一步探讨。

随着“儿童参与”的理念崛起,儿童友好城市的建设目标引导社区逐步形成根本性变革。2018年联合国儿童基金会提出从健康、安全、公民权、环境可持续性、繁荣度五个方面评价儿童友好城市。国内有学者在CFC的基础上制定了以政策友好、空间友好、服务友好为标准的儿童友好社区评价体系[5]。亦有研究者陆续提出涵盖安全性、可达性、舒适性、趣味性等儿童友好性多方面参考指标[15]。家长及儿童对社区的满意度评价也可直接反映社区空间的友好度[16]。而高校单位社区相较普通城市社区是否能够更好满足儿童需求,提供高质量成长环境,为本文讨论的核心问题。

基于儿童友好的理念,本文首先从社区空间活动现状出发,选取广州市天河区H高校社区作为案例地,对比分析以单位制模式为核心的高校社区对儿童活动的影响,并解读儿童及家长的满意度评价,以此为依据探讨高校单位社区是否具有儿童友好性质。其次,思考社区内的儿童活动通过何种方式影响高校单位社区,并归纳两者之间的互动关系。最后探讨国内城镇化转型背景下儿童友好型单位社区的新思路。当下广州正在启动儿童友好型城市的建设工作,本研究也希冀为广州的儿童友好型城市实践提供有意义的启示。

2 研究设计 2.1 研究案例地广州市天河区H高校社区总面积达0.82 km2,总人口为27231人,居民住宅有86栋,共4195家住户,内设H高校社区居委会,有“花园式校园”的美誉。按照功能类型,H高校社区可划分四个儿童日常活动区域,分别为位于东部的教师生活区、东西方向延伸中轴线处的公共活动区及服务区、西南的教学办公区。该社区为教学、居住、服务等多功能于一体的混合布局模式,空间类型多样[14],既是成熟的高校生活空间,又是特殊的邻里空间,具有典型性。该社区原居民主要是学校教职工及其家属,近年来增加了小部分外来人口,多为因孩子就读附小而在学校购买或者租赁房子的非学校教职工,社区人口身份构成逐渐杂化。

2.2 研究对象及数据收集本研究选取0—12岁儿童为研究对象,并将儿童划分为0—2岁(婴儿期)、3—6岁(幼儿期)、7—12岁(童年期)三个年龄段。儿童是特殊的研究对象,由于其身心发展尚未成熟,要求研究者关注儿童伦理问题。研究开展期间充分尊重儿童主体性,面向儿童的问卷及访谈数据均在得到本人及其监护人许可后采集,受访者均以字母或数字进行标记。

研究主要采用行为注记法、问卷调查、访谈及感知地图法收集数据。以是否有儿童群体在该空间内活动作为标准,实地勘察后选取H高校社区中18个儿童活动空间。2019年2月19日至2月25日每天8:00至20:00期间,研究人员在18个地点每间隔2小时对在场的儿童活动进行持续10分钟的观察和记录,共获取2646条数据,包括每个空间内每天各时段、各年龄段儿童活动的人数、内容、及其活动陪同人数、人流量等客观信息。2019年3月至4月间,通过对93名家长的问卷调查以及对32名儿童边走边访谈的方式获取数据。问卷信息主要包含3个部分:儿童在校内活动地点、频率、时间、出行方式等活动信息;儿童及家长对于社区现实空间及理想空间的评价信息;儿童年龄、居住地、家长职业等个人信息,调查结束后对受访者展开深入访谈。针对儿童,研究人员主要采用陪伴孩子边走边聊或者边玩边聊的调研方式,对部分愿意绘画的儿童增加感知地图绘制环节,以进一步了解儿童对活动空间的喜爱、厌恶及危险度评价。基于此,研究运用Arcgis空间分析得到社区儿童活动空间分布规律。综合国内外儿童友好评价指标,测量18个活动空间的儿童友好度,并结合儿童活动行为趋势,探讨高校社区儿童活动行为与空间之间的关联性。

3 高校单位社区儿童活动特征分析户外活动构成儿童日常生活的基本部分,随着儿童年龄增长,儿童活动独立性、活动能力增强[17],各年龄阶段儿童的活动呈现不同特征。社区是儿童开展活动最频繁、最便利的空间[18],调查发现,H高校单位社区儿童活动呈现以下空间分布特征及活动水平特征。

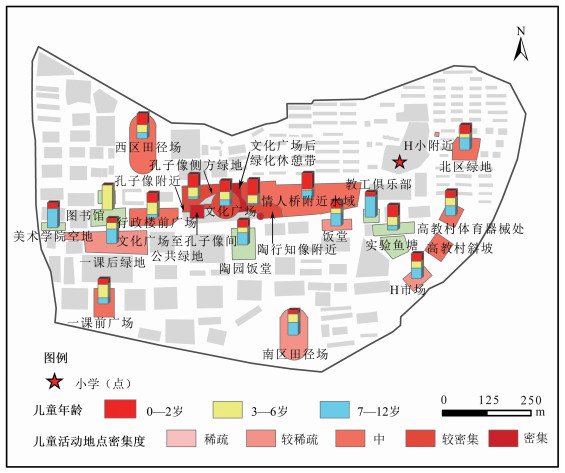

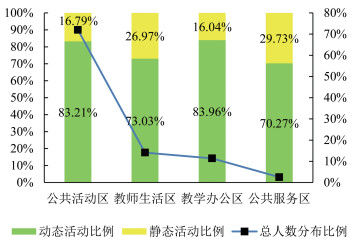

3.1 儿童活动空间分布特征社区儿童高频活动空间为H高校的公共活动区,空间上呈正东—正西轴线分布(图 1)。从空间聚集程度上看,71.99 %的儿童在公共活动区中的“文化广场—孔子像间公共绿地”及“文化广场后休闲绿化休憩带”活动,该空间儿童聚集程度最高;教师生活区次之,儿童活动人次占14.09 %,其余依次集中在教学办公区、公共服务区(图 2)。以年龄作为划分,6岁以下儿童常活动于以“文化广场”为中心的300 m缓冲区。7—12岁儿童活动空间范围明显扩大,“教工俱乐部”、“陶园饭堂”、“南区田径场”等特定功能场所受到青睐,特定活动目的(如锻炼、航模、购物)成为其在社区活动的驱动力。

|

图 1 社区儿童活动空间分布及活动儿童年龄情况 Fig.1 The Spatial Distribution and the Age Composition of Each Public Space of Children's Activities |

|

图 2 社区各区域儿童活动人数及活动类型分布 Fig.2 The Statistics of Children and the Types of Their Activities in Each Section |

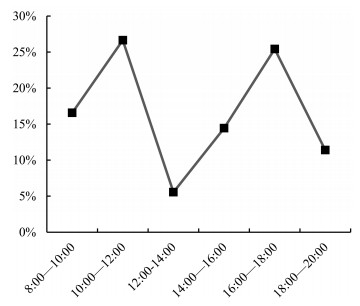

活动儿童人数高峰值出现在一天的上午10:00—12:00及下午16:00—18:00,低谷值出现在中午12:00—14:00,为儿童午休时间(图 3)。工作日期间,由于父母工作及儿童课业安排,大部分住在校内或就读于H附属学校的儿童集中在社区玩耍,空间活动具有集聚性。周末,儿童群体减少校内活动时间,将活动范围扩展至校外。

|

图 3 社区儿童活动时段分布比例 Fig.3 The Time of Children's Playing |

社区儿童活动类型共有14种,归为动态和静态两大类。借鉴Sara Smilansky关于游戏形式的活动理论,儿童的动态活动主要包含3种形式[19, 20]:一是功能型活动,指儿童玩建筑小品、随意跑动、走动、吃东西、骑车等活动;二是创建型活动,指儿童玩泥巴、堆沙等活动;三是踢球等规则型活动。静态活动多指儿童被动性活动,如坐在推车上看风景,听大人聊天等,同时也包括与同伴交谈、看书等主动性活动。H高校内的儿童以动态活动为主,人数占全部活动类型的一半以上。据家长反馈,孩子在社区开展动态活动的机会占总活动机会的79.92 %,静态活动则占比20.08 %,其中功能型活动是社区儿童动态活动的主要形式。

3.2.3 儿童活动的出行特征社区儿童活动出行特征包含出行陪同方式及交通方式。H高校单位社区儿童户外活动时,家长与儿童数量之比约为1:1,0—6岁儿童至少有一位家长看护。针对独立活动能力较强的7—12岁儿童问卷调查后发现:比较其他类型社区的儿童活动情况,其在社区活动独立移动性未显优势[21],放学后“自己回家”(47.20 %)和“家长接送”(52.80 %)比例接近;回家路上“自己一个人”和“2—3人同行”的情况占多数。出行交通情况上,0—2岁儿童主要通过“步行”(44.00 %)及“坐推车”(31.80 %)到达活动空间;3—12岁儿童多选择步行及乘坐家长交通工具。

4 高校单位社区对儿童活动的影响滕尼斯所提出的社区形成条件反映社区空间的概念实际包含双重涵义:物质形态与社会意识[22]。结合与儿童活动密切相关的单位社区特征,研究将影响因素归为社区的建成环境及社会环境。

4.1 建成环境对社区儿童活动的影响 4.1.1 空间规模对社区儿童活动范围的影响按照功能划分,H高校单位社区有两处儿童主要活动区域,其公共绿地面积合计约为11200 m2。以平均每户0.3个儿童计算[23, 24],社区人均儿童活动面积为8.9 m2/人。目前,普通城市社区儿童活动场地面积量不足,商住混合型社区儿童人均活动面积仅为1.1 m2/人[25]。在住区商品化、市场化的背景下,开发商谋求商业利益最大化,容易忽视配套建设,尤其忽略边缘群体如儿童的活动空间需求,导致儿童活动场所面积缩小甚至不符合标准的现象普遍出现。对比其他发达国家或城市标准,日本规定5—10岁儿童人均活动场地面积为8.1 m2/人,9—15岁儿童为12.2 m2/人[25],德国慕尼黑0—12岁的儿童人均活动面积为12 m2/人[26],H高校单位社区儿童人均活动面积仍有差距,但其提供的儿童活动面积大于普通城市社区实际可所提供的面积,儿童拥有更充足的活动面积。另外,社区共设有五个出入口,由安保人员专职管理,围墙明显将社区内外区域隔离,保留了围合式单位社区封闭程度较高的特点。社区居民居住于校园内部,包括儿童在内的居民们具有流动性,可以能动地使用空间,且儿童活动行为有随机性,活动范围不局限于教师生活区。因此,相较于普通城市社区,H高校单位社区儿童拥有更多活动机会及更大活动范围。

4.1.2 职住结合对社区儿童活动空间分布及活动类型的影响该社区供职的主体单位为高校,校内需要配套如广场、运动场等供师生、学生之间交流所用的公共空间。而社区儿童活动同样集中在社区公共活动区,这与普通城市社区中儿童集中在住区广场及中心花园[23]开展自发性活动的空间分布特征结果有明显差异,与儿童活动近宅化的趋势相反[27]。

公共活动区场地开阔,可进入性强,适合开展自然类、群体性儿童活动,儿童骑车、滑板、球类活动等均集中于此。在日常住区,0—2岁和3—6岁儿童活动场地主要为住宅区中心广场。这类活动场所与H高校社区中“文化广场”有共同特点,如开敞通风、有硬质铺装、活动面积大、缺乏遮阳区域等。7—12岁儿童将范围扩大至公共活动区的运动场,以满足多样化活动的需要。教师生活区为社区居民所用,儿童日常活动的两处场地以住宅建筑围合的中心草坪和花园为主。位于教师新村东区的中心草坪开敞性较强,70.9 %儿童在此进行动态活动。位于住宅北区的中心花园空间边界感强,24.7 %儿童在此进行静态活动。两处绿地均属于复合型空间,但活动器械可供度低,复合程度不足。教学办公区主要为教学所用,雕塑等建筑小品成为儿童玩公共设施时的空间物质中心,提供了功能型活动机会。高校单位社区福利设施完善,66.7 %儿童选择在配置齐全的公共服务区开展看书、写作业等静态活动。

在职住混合的高校单位社区环境影响下,公共活动区和教师生活区是社区中同时可供开展功能型、创建型及规则型活动的区域。教学办公区可为儿童提供功能型活动机会,公共服务区则以静态活动为主,总体上活动类型丰富。

4.1.3 学住混合对儿童活动时间的影响据调研得知,出于对学校安全性的信任,52.1 %家长允许孩子放学后(即17:00—18:00期间)在校内玩耍。社区在19:00附近出现活动小高峰时段,这是由于托管所、作业辅导班等在社区应需设置,19:00—20:00时段为儿童课外辅导机构的“第二次下课时间”,因此出现活动时间后移的现象,延长儿童活动时间。调查发现68.1 %的儿童每天都会在社区活动玩耍,每天在社区活动的0—2岁儿童达到75.0%,频率高于一般城市社区[27]。7—12岁儿童从放学到回家或去补习机构的路上被视为自由活动时间,边走边玩成为一种活动方式,平均活动时间为40分钟。“如果有朋友放学一起回家,我们一般就是边走边玩,或者去附近有吃的地方吃东西。”(儿童OY,五年级)2013年我国每周户外活动时间少于3小时的儿童达到48.51 %,平均每天活动时间少于25.7分钟[15]。结果反映,H高校单位社区儿童的活动频率与时间均高于国内其他类型社区一般活动水平,然而参照世界卫生组织建议儿童平均每日户外活动时长至少为1个小时的标准仍有差距。

4.1.4 交通环境对儿童交通出行方式的影响通过访谈观察得知,儿童会沿放学路段观察校园自然景观,此类独立性活动有助于儿童自由探索感知物质世界,提高儿童在社区空间中的识别能力和交通安全能力,提升决策心理成熟水平[28]。然而,H高校单位社区儿童活动的陪同方式与普通城市社区基本一致,以家长陪同为主,儿童较缺少独立性活动的机会,这与单位社区混合交通环境的潜在危险性密切相关。社区步行空间主要沿机动车道分布,儿童上学需步行穿过机动车道。不同路段测速发现,社区内汽车行驶均速最高可达36.23 km/h,电动车均速最高达到26.73 km/h,出行高峰期与儿童上下学的时间重合,以儿童脆弱程度来衡量,社区道路交通对其活动存在安全威胁。早期校园规划未考虑机动车激增的情况,没有设置独立的非机动车道,导致如今校园内放学时段交通拥挤现象频现。社区交通因素制约了儿童独立活动程度。已有研究也发现传统单位大院内严峻的交通环境影响儿童户外活动的积极性,压缩儿童活动空间[14],可见,单位社区交通环境对儿童出行方式带来消极影响。

4.2 社会环境对社区儿童活动的影响社会环境是以人类意识及人类行为作为主导的系统,可分为微观、中观及宏观三个尺度,这三个尺度相互作用和影响。研究围绕微观层面的家庭成员、中观层面的社区人员构成以及宏观层面的社区意识展开分析。

4.2.1 家庭成员对社区儿童活动陪同方式的影响家庭是儿童最基本的社会环境,家庭成员情况属于家庭环境因素之一,已有研究表明家庭成员职业对儿童社会化产生影响[29]。目前社区内以儿童作为成员的家庭组合主要分为以下三类:①职工型固定核心模式:儿童父母双方或一方为学校职工;②职工型流动核心模式:儿童祖辈双方或一方为学校职工,儿童仅在上学期间在社区居住;③非职工型模式:儿童父母双方均非学校职工,因学业居住社区。

职工型固定核心模式及流动核心模式中,儿童看护人多为高校教职工,工作和生活都在社区范围内,工作性质和生活特点与上班族有所区别。加上高校非坐班制的支持,大部分看护人可以实现居家办公,较依赖社区。通过职工型与非职工型家庭的儿童活动时间对比,非职工型家庭陪伴儿童校内活动时段呈现零散化。高校教师陪同儿童在社区户外空间活动的频率较高,且在活动空间的范围上,职工型家庭明显大于非职工型家庭。儿童的祖辈也是社区儿童主要的看护人。调查中发现,由于缺乏移动自主性,0—2岁儿童的活动空间与社区老人活动空间变化基本一致[30],反映成人和儿童的日程之间需要精密协调。

4.2.2 社区人员构成对儿童活动安全性的影响H高校单位社区居民楼建于上世纪80至90年代中期,单位宿舍建成后作为福利房分配给在职员工,因此社区人员身份组成相对简单。单位社区由同质人口组成,居民拥有共同的价值观和生活经历,塑造了居民的单位认同感与归属感,是现代城市社区难以复制的特性。单位社区的邻里关系网络比普通城市社区更为紧密,社区内,家长间为邻居或同事,儿童间既是邻里也为同学,社区儿童的社交活动因此接连起双重网络,营造了更融洽的邻里氛围。90年代末,H高校实行新“房改房”制度响应国家住房制度改革,教师单位宿舍由福利房转为商品房,少数非教职工的外来家庭选择以购买或者租赁单位商品房的方式住在校内,使社区居民身份构成杂化。人员迁居带来的流动性并未完全打破原有单位性特质,这些家庭普遍经济背景较好,受教育程度高,均以方便孩子上学作为迁入原因,社区内邻里之间仍保持稳定,良好的邻里关系为儿童活动提供“街道眼”,为孩子带来安全感,提高活动安全性。

4.2.3 社区意识对儿童活动质量的影响社区居民多为学校教职工,在共同的基础上更容易沟通,并以实际行动改善社区生活环境。虽然近年来社区活动人员身份构成逐渐杂化,但内部一系列正式和非正式网络实现的社会参与增强社区凝聚力,仍有强烈的社区意识[31]。H高校的职工、家属等居民自发在网络上创建“H高校幸福育儿”微信群,定期分享交流育儿经验,在地缘及业缘的基础上构建了以儿童成长为中心的特定社会网络结构。社区居民通过线上虚拟空间的交流,掌握社区动态,共同保障儿童活动质量。

5 儿童活动与高校单位社区的互动性在国内语境下,儿童友好城市标准概括为“政策友好、空间友好、服务友好”三大板块,其中“空间友好”的目标是建立“安全—连续—共生”的游戏空间网络。基于国内外儿童活动空间特征,本文提出社区空间的儿童友好评价指标,由安全性、便捷性、开放度、器械度(含种类多元、新旧、适龄性)、休憩度(完善度、服务性)、绿化度、舒适度、同龄玩伴及活动可供度9个指标构成。

5.1 社区活动空间理想需求及满意度对比社区儿童及家长以儿童活动的视角,按因素及因子的重要度对理想中的社区空间进行问卷评价(表 1)。从因素上看,家长较为重视社区空间自然环境,包含空间的绿化及日照情况,儿童更重视社会环境因素。“绿化好,空气才会清新,空气质量不好就不会选择这里了。小孩子应该多呼吸新鲜空气。”(家长,NO.24)从因子上分析,家长着重考虑活动场地的安全性、宽敞度,儿童更关注伙伴关系及游戏氛围,其次为游戏场所的宽敞度。在其他研究中[16, 21],儿童或家长均看重“绿化、安全、伙伴、器械”,总体结果相似。然而,儿童和家长持有不同游戏观点,儿童在游戏中寻找自然的乐趣,家长寻找自然中潜在的危险,旨在为孩子们挑选健康的、适宜成长的活动机会[32]。

| 表 1 儿童活动的理想社区空间评价 Tab.1 The Evaluation of Ideal Community Space for Children's Activities |

通过对问卷中“你认为H高校单位社区有什么优点或缺点”的回答进行话语分析,统计语句中的积极、消极和中性词语比例,得到家长的社区空间满意度:61.6 %为积极评价,37.3 %为消极评价,7.1 %为中性评价。积极评价中,出现频率最高的词组为“环境”、“空气”、“安全”、“氛围”,这与家长视安全、自然为理想社区空间的重要因素相一致,H高校单位社区满足家长选择儿童活动空间的首要条件。消极评价出现频率最高的词组为“设施器械”及“车速”,反映社区缺乏儿童活动器械以及车速过快的问题,映证调研结果。

儿童以感知地图的形式表达社区空间满意度,代表玩耍伙伴的人物要素频繁出现,反映儿童在社区享受紧密的伙伴关系,符合儿童预想。出现频率最高分别为交通及自然要素,交通要素代表消极要素,绘图中汽车、停车场及车流量大的路口均表达孩子对交通情况的担忧。“我过这个路口(指附小门前的十字路口)感到很害怕,有时候不敢走。我上学的时候如果想快一点就可以穿过停车场,但是我还是有些担心,不是快要迟到了我也不会选择走这里。”(儿童Z,二年级)自然要素代表积极要素,包括鸟、狗、草地等动植物。儿童天性对自然空间要素敏感,更愿意亲近自然。社区高大的乔木和集中的绿化塑造了优质的校园自然景观,属于隐性的环境资源,满足儿童亲近自然的需要。然而同属自然元素的校园池塘却被标志为危险区域。有孩子表示,自己通过学校教师及父母了解池塘的危险性,而后选择远离该地,说明儿童并不仅凭天然的自我喜好接触自然空间要素,还会受到成人的影响,形成自我判断。儿童活动决策除受到自身意愿、外在客观条件的约束以外,还受到家长监管[17],行为结果同时隐含家长态度及倾向。

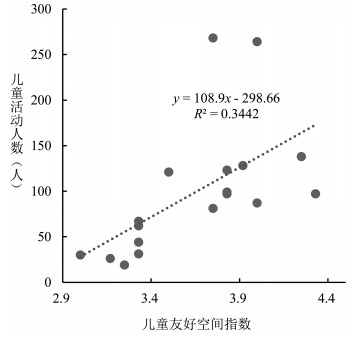

5.2 高校单位社区儿童选择活动空间的能动性为获取较客观的空间友好度评价,调查组按照9组一级指标、15组二级指标、67组详细描述的评价体系,实地调查并评价18个社区空间后得到如下结果:各功能片区上,儿童友好度按高至低排序结果为教师生活区>公共活动区>教学办公区>公共服务区;各类场所上,教师生活区中心草坪及花园为儿童友好度最高,H附小附近空间友好度最低。为探究社区儿童活动聚集是否与儿童空间友好指数相关,研究以各场所儿童友好空间指数为x,儿童活动人次为y,进行线性回归分析。结果发现(图 4),两者之间存在正相关关系y = 108.9x-298.66(R2 = 0.3442),即社区中儿童友好指数越高的空间,儿童活动集聚程度越高。可见,在儿童与空间的关系上,既需承认儿童与成人间存在差异性认识,也要同时关注儿童选择空间的能动性[33]。当社区空间对儿童产生友好的吸引时,儿童通过空间实践对环境产生认同后建构空间联系[34],这个发现意味着儿童并非被动接受家长为其挑选的活动空间,社区空间是否真正具备儿童友好性,应由空间使用者评价。从儿童视角审视空间,有助于规划者改变以物质环境塑造空间的单一思维。

|

图 4 儿童活动聚集度与儿童空间友好指数的关系 Fig.4 The Correlation Relationship Between the Concentration of Children's Activities and the Index of Child-friendly Spaces |

在西方社会多元文化的背景下,儿童活动曾被用以改善社会分化隔离的现象。Andrew Holden发现,融合性儿童游戏虽不能消除社区隔离,活动的过程却能向社区儿童传达一种超越种族或文化背景的强烈团结感[31]。在我国,越来越多研究者意识到儿童正承担推动社区参与的角色,而社区参与是儿童成长环境质量的基础力量,儿童友好社区应建立起有效的居民互动系统以增加儿童活动资源。具有成熟判断能力的家长也会主动选择儿童友好度高的地方,H高校单位社区之外的家庭同样被社区优质的儿童活动资源所吸引。“感觉外面不安全,带孩子来H学校里玩会放心很多。”(家长,NO.6)

“学校里学生都在读书,孩子玩游戏的时候也能学习到这些,这对他们的成长很好。”(家长,NO.19)调查中26.6 %的家长受访者住在社区外,社区外部儿童的加入反作用于H高校单位社区空间,他们突破了单位社区与外界封闭的传统,社区内外融合的儿童游戏扩大了原生社会交往网络,增加社区空间游戏氛围。与此同时,单位社区内部的儿童活动打破了空间年龄隔阂,儿童与年老的退休教师、成年家长及年轻大学生共享一个空间,呈现一种代际友好的空间形态,与代际人群共同活动帮助儿童向社会化自然过渡。基于此,社区内外结合构建起儿童友好的活动空间(图 5)。当前,单位社区被动融入城市是社区发展的趋势,而提高社区空间儿童友好度却是一种单位社区主动改变的方式,单位空间由此从“封闭领域”逐步转变为“公共领域”,实现生活社会空间的城市化,促进单位社区的转型[11]。

|

图 5 高校单位社区空间与儿童活动的互动关系 Fig.5 Relationship of University Unit Community and Children's Activities |

研究发现,H高校单位社区特殊性质对儿童活动产生的影响不同于普通城市社区,同时儿童活动又会反作用于社区,总结如下:

(1)建成环境属性上,高校单位社区封闭性及福利设施完善使儿童拥有更充足活动范围;职住混合为儿童提供更多样活动类型及场所;学住混合提高儿童活动频率与时间;交通环境的潜在危险影响儿童独立活动。

(2)社会环境属性上,家庭成员的职业及构成增加看护人陪同儿童活动的机会,陪同时间更集中。社区迁入人口带来身份构成杂化,一定程度打破原有同质化,由于家庭间拥有相似的利益追求及文化背景,仍保持紧密的邻里关系,为儿童营造良好的活动氛围,社区“街道眼”提高儿童活动安全性。在地缘及业缘的基础上,强烈社区意识构建了以儿童为中心的社交网络,改善活动质量。

(3)社区儿童活动空间的需求上,家长看重自然环境因素,儿童则关注社会环境因素。绿化好、安全性高及伙伴多的空间特征基本满足家长和儿童的理想空间需求,H高校单位社区拥有较高的儿童友好性。线性回归分析得到儿童活动聚集程度与儿童友好空间指数呈正相关关系,意味着儿童在空间友好度的判断上具有能动性。

(4)在儿童活动对高校单位社区的影响上,儿童活动打破社区内部的年龄隔阂,强化内外的联系,呈现一种空间及代际友好的形态,进一步增强了社区友好性,促进单位社区逐步从“封闭领域”到“公共领域”的转型。

6.2 讨论探讨单位制社区如何融入新型城镇化发展时,已有研究分别从不同使用者的视角切入,如利用单位制文化特点将其改造为新型青年社区;关注离退休职工需求,增加单位社区宜老性等,为社区更新提供可能性。结合本研究,高校单位社区可考虑以建设儿童友好型社区的途径融入城市更新,但可能会遇到以下两个潜在问题:一是“空间属于谁”。除了高校教师及其家属住在社区,大学生也是高校社区主要使用者,教育和生活空间交织,这两个空间的使用主体间是否会争夺空间话语权,从而出现加剧割裂空间的情况?二是“空间面向谁”。理论上,儿童友好型社区的空间营造应该面向儿童居民,但空间的实际使用主体包含了老年人、成年人、年轻人和儿童,空间的设计单纯面向某一群体似乎都不合理?以上问题均需要研究者和实践者打破一种制度上的年龄隔离,如将少年儿童隔离在学校空间,以及将老年人从工作场所隔离等[35]。正确的做法应是建构一种年龄融合的空间,Bronfenbrenner认为:“如果孩子只与同龄人接触,就不可能学习建立在文化上的合作和相互关注的模式[36]。” Coleman认为,年龄隔离的模式阻碍年轻人全面了解成年人世界的运作方式,也使得成年人对儿童缺乏理解[37, 38]。越来越多的心理学、社会工作、教育等学科的工作支持以下论点,即与非亲属成年人的关系对少年儿童的发展有重要影响[39]。在高校单位社区中,多个公共空间的存在允许儿童与其他年龄段的群体在其中轻松互动。这些空间是适合代际邂逅的友好空间,实际上也符合儿童友好型城市的内涵:以最脆弱儿童标准去审视城市空间现存不足,打造服务所有使用者的友好空间。因此,城市中创建儿童友好社区的代际共享空间非常重要,以一种“互动融合”而非“分隔封闭”的角度思考社区空间的开发和利用,促进规划思考群体及空间之间应如何协调。

目前,中国正经历儿童友好型城市从无到有的阶段,关注儿童是城市发展以人为本理念的一个新视角。多样性是城市的天性[40],探讨高校单位社区更新发展就是协调城市多样性的需求。纵观城市总体发展,社区属于城市空间网络体系中的重要部分,寻找合适的社区进行更新改造,是儿童友好型城市建设的第一步。对高校单位社区而言,外部主导的侵入式改造会破坏社区深厚文化脉络及原有社交网络,更会无形中减弱高校单位社区独特气质。主动性、渐进式的改造则有助于社区打破被动,促进社区理念转变,以自我更新的形式引导居民参与社区建设。以建设典型单位制社区的带动其他城市社区,有利于以社区为基本单位率先营造良好的儿童友好氛围,在社会环境中形成新风尚。

| [1] |

张谊. 国外城市儿童户外公共活动空间需求研究述评[J]. 国际城市规划, 2011, 26(4): 47-55. [Zhang Yi. Review of foreign studies about children's demands of outdoor public space in cities[J]. Urban Planning International, 2011, 26(4): 47-55.] |

| [2] |

周路路, 周蜀秦. "自由是如何消失的": 城市儿童公共游戏空间的审视与探讨[J]. 南京社会科学, 2018(9): 92-97. [Zhou Lulu, Zhou Shuqin. "How did freedom disappear": An examination and discussion of urban children's public play space[J]. Nanjing Journal of Social Sciences, 2018(9): 92-97.] |

| [3] |

Andrews F J, Rich S, Stockdale R, et al. Parents' experiences of raising pre-school aged children in an outer-Melbourne growth corridor[J]. Health & Place, 2014, 27: 220-228. |

| [4] |

Prezza M, Stefania P, Carmela M, et al. The influence of psychosocial and environmental factors on children's independent mobility and relationship to peer frequentation[J]. Journal of Community & Applied Social Psychology, 2001, 11(6): 435-450. |

| [5] |

沈瑶, 刘晓艳, 云华杰, 等. 走向儿童友好的住区空间——中国城市化语境下儿童友好社区空间设计理论解析[J]. 城市建筑, 2018(34): 40-43. [Shen Yao, Liu Xiaoyan, Yun Huajie, et al. Towards child friendly residential space: Analysis of space design theory of children-friendly community in the context of urbanization in China[J]. Urbanism and Architecture, 2018(34): 40-43. DOI:10.3969/j.issn.1673-0232.2018.34.009] |

| [6] |

杨帆, 曾天, 邹卓君, 等. 城市老旧社区儿童户外活动空间现状与改善策略——以长沙市五一广场周边地区儿童活动空间调研为例[J]. 住区, 2018, 85(3): 115-123. [Yang Fan, Zeng Tian, Zou Zhuojun, et al. The current situation of old communities' children outdoor activity space and the improvements strategy[J]. Design Community, 2018, 85(3): 115-123. DOI:10.3969/j.issn.1674-9073.2018.03.023] |

| [7] |

陈淳, 朱竑. 城镇化背景下城中村流动儿童的空间感知——以广州市天河区石牌村为例[J]. 华南师范大学学报(社会科学版), 2016(6): 110-117, 191. [Chen Chun, Zhu Hong. Spatial cognition of migrant children in urban villages under the background of urbanization: A case study of Shipai village, Tianhe district, Guangzhou[J]. Journal of South China Normal University (Social Science Edition), 2016(6): 110-117, 191.] |

| [8] |

叶成康, 韩见, 韩西丽. 旅游开发对胡同社区中儿童户外体力活动机会的影响——以钟楼湾和鼓楼苑社区为例[J]. 西部人居环境学刊, 2014, 29(4): 107-113. [Ye Chengkang, Han Jian, Han Xili. The impact of tourism development on children's outdoor physical activities in Hutong community: A case study of Zhonglouwan and Gulouyuan communiy[J]. Jounal of Human Settlements in West China, 2014, 29(4): 107-113.] |

| [9] |

陈潇潇, 朱传耿. 我国城市社区研究综述及展望[J]. 重庆社会科学, 2007(9): 108-115. [Chen Xiaoxiao, Zhu Chuangeng. Review and prospect of urban community research in China[J]. Chongqing Social Sciences, 2007(9): 108-115.] |

| [10] |

张纯, 柴彦威, 陈零极. 从单位社区到城市社区的演替: 北京同仁堂的案例[J]. 国际城市规划, 2009, 24(5): 33-36. [Zhang Chun, Chai Yanwei, Chen Lingji. The evolution from unit community to citizen community: Case study of Tongrentang in Beijing[J]. Urban Planning International, 2009, 24(5): 33-36.] |

| [11] |

塔娜, 柴彦威, 刘志林. 单位社区杂化过程与城市性的构建[J]. 人文地理, 2012, 27(3): 39-43. [Ta Na, Chai Yanwei, Liu Zhilin. Hybridization of unit neighborhood and the emergence of urbanism[J]. Human Geography, 2012, 27(3): 39-43. DOI:10.3969/j.issn.1003-2398.2012.03.008] |

| [12] |

王凌瑾. 基于社区意识培育的高校单位制社区转型研究——以东南大学社区为例[J]. 华中建筑, 2017, 35(7): 37-43. [Wang Lingjin. Transformation of university unit community based on the cultivation of community consciousness: A case of Southeast University community[J]. Huazhong Architecture, 2017, 35(7): 37-43.] |

| [13] |

刘玲. 高校单位社区属性特征演变及其动力机制[D]. 广州: 华南理工大学, 2017: 2. [Liu Ling. The Evolution and Motivation of University Unit Community's Attribute Character: A Case Study of SCUT[D]. Guangzhou: South China University of Technology, 2017: 2.]

|

| [14] |

阿拉太, 韩西丽. 传统单位大院户外环境对儿童体力活动机会的影响——以北京市核二院家属院为例[J]. 西部人居环境学刊, 2015, 30(6): 64-67. [A Latai, Han Xili. The impact of the outdoor environment of the traditional community on children's physical activities: A case study of the unit community of Beijing institution of nuclear environment[J]. Journal of Human Settlements in West China, 2015, 30(6): 64-67.] |

| [15] |

刘子粲. 儿童友好型社区空间设计研究[D]. 成都: 西南交通大学, 2014: 31-46 [Liu Zican. A Study of Children Friendly Community Space Design[D]. Chengdu: Southwest Jiaotong University, 2014: 31-46.]

|

| [16] |

李昕阳, 洪再生, 袁逸倩, 等. 城市老人、儿童适宜性社区公共空间研究[J]. 城市发展研究, 2015, 22(5): 104-111. [Li Xinyang, Hong Zaisheng, Yuan yiqian, et al. Research on residence outdoor space suitable for elders and children's activities[J]. Urban Development Studies, 2015, 22(5): 104-111. DOI:10.3969/j.issn.1006-3862.2015.05.017] |

| [17] |

孟雪, 李玲玲, 付本臣. 国外儿童独立活动性研究进展与启示[J]. 人文地理, 2019, 34(4): 20-31, 88. [Meng Xue, Li Lingling, Fu Benchen. Review of oversea studies on children's independent mobility and implications[J]. Human Geography, 2019, 34(4): 20-31, 88.] |

| [18] |

Shi Y. Explore children's outdoor play spaces of community areas in high-density cities in China: Wuhan as an example[J]. Procedia Engineering, 2017, 198: 654-682. DOI:10.1016/j.proeng.2017.07.118 |

| [19] |

丁恺昕, 韩西丽. 深圳市户外游戏场地空间特征对儿童游戏行为和综合发展的影响研究[J]. 规划师, 2019, 35(15): 87-92. [Ding Kaixin, Han Xili. The impact of contemporary outdoor playground spatial features on children's play and development, Shenzhen[J]. Planners, 2019, 35(15): 87-92. DOI:10.3969/j.issn.1006-0022.2019.15.013] |

| [20] |

Smilansky S. The effects of sociodramatic play on disadvantaged preschool children[J]. Biogeosciences Discussions, 1968, 11(7): 11597-11634. |

| [21] |

丁宇. 当代城市儿童户外游戏空间研究[D]. 武汉: 华中科技大学, 2006: 16-38. [Ding Yu. The Study of Children's Outdoor Play Space in the Contemporary City[D]. Wuhan: Huazhong University of Science and Technology, 2006: 16-38.]

|

| [22] |

斐迪南·滕尼斯. 共同体与社会[M]. 北京: 商务印书馆, 1999: 146. [Tonnies F. Community and Society[M]. Beijing: The Commercial Press, 1999: 146.]

|

| [23] |

钟燕芬. 儿童友好型住区公共空间研究——以广州市金沙洲星汇金沙小区为例[D]. 广州: 华南理工大学, 2017: 69-79. [Zhong Yanfen. Research on Child-friendly Public Space of the Residential Area: Take the Xinghui Jinsha Residence Community for Example[D]. Guangzhou: South China University of Technology, 2017: 69-79.]

|

| [24] |

肖哲涛. 西安市住区儿童日常生活的户外活动场所规划设计研究[D]. 西安: 西安建筑科技大学, 2006: 42. [Xiao Zhetao. Study on Planning and Design of Children's Outdoor Activities Places of Daily Life in Xi'an Residential Areas[D]. Xi'an: Xi'an University of Architecture and Technology, 2006: 42.]

|

| [25] |

王琼, 韩西丽, 王瑶. 城市商住混合型社区中儿童户外体力活动特征——以北京市华清嘉园居住小区为例[J]. 人文地理, 2014, 29(2): 35-40. [Wang Qiong, Han Xili, Wang Yao. Characteristics of children's outdoor physical activity in mixed land use neighborhood: Case study of the neighborhood of Huaqingjiayuan in Beijing[J]. Human Geography, 2014, 29(2): 35-40. DOI:10.3969/j.issn.2095-0446.2014.02.015] |

| [26] |

金田野. 城市公共空间环境中儿童户外活动场地的发展历史和特点[J]. 艺术与设计(理论), 2016, 2(3): 53-55. [Jin Tianye. The development history and the characters of the children's outdoor playground in urban public space[J]. Art and Design, 2016, 2(3): 53-55.] |

| [27] |

沈瑶, 刘晓艳, 刘赛. 基于儿童友好城市理论的公共空间规划策略——以长沙与岳阳的民意调查与案例研究为例[J]. 城市规划, 2018, 42(11): 79-86, 96. [Shen Yao, Liu Xiaoyan, Liu Sai. Study on urban public space planning strategy based on child-friendly city theory: Taking public opinion surveys and case studies in Yueyang and Changsha as examples[J]. City Planning Review, 2018, 42(11): 79-86, 96.] |

| [28] |

Brown B, Mackett R L, Gong Y, et al. Gender differences in children's pathways to independent mobility[J]. Children's Geographies, 2008, 6(4): 385-401. DOI:10.1080/14733280802338080 |

| [29] |

姚本先, 何军. 家庭因素对儿童社会化发展影响的研究综述[J]. 心理发展与教育, 1994(2): 44-48. [Yao Benxian, He Jun. Review of the influence of family factors on children's socialized development[J]. Psychological Development and Education, 1994(2): 44-48.] |

| [30] |

谷志莲, 柴彦威. 老龄化社会背景下单位社区的"宜老性"研究——以北京大学燕东园社区为例[J]. 城市发展研究, 2012, 19(11): 89-95, 102. [Gu Zhilian, Chai Yanwei. Study on the elderly-livability of unit community under the background of aging society: A case study of Yan-dong-yuan in Peking University[J]. Urban Development Studies, 2012, 19(11): 89-95, 102. DOI:10.3969/j.issn.1006-3862.2012.11.014] |

| [31] |

Holden A. Community cohesion and children's play: A new conceptual framework[J]. Education 3-13, 2013, 41(3): 346-358. DOI:10.1080/03004279.2011.586950 |

| [32] |

Kong L. Nature's Dangers, Nature's Pleasures: Urban Children and the Natural World, Children's Geographies: Playing, Living, Learning[M]. New York: Routledge, 2000: 257-271.

|

| [33] |

Davis J. The future of childhood: Towards the interdisciplinary study of children[J]. Children & Society, 2010, 21(2): 154-156. |

| [34] |

Chatterjee S. Children's friendship with place: A conceptual inquiry[J]. Children, Youth and Environments, 2005, 15(1): 1-26. |

| [35] |

Kearns R A, Barnett J R. To boldly go? Place, metaphor, and the marketing of Auckland's starship hospital[J]. Environment and Planning D, 1999, 17(2): 201-226. DOI:10.1068/d170201 |

| [36] |

Elder G H. Age differentiation and the life course[J]. Annual Review of Sociology, 1975, 1: 165-190. DOI:10.1146/annurev.so.01.080175.001121 |

| [37] |

Coleman J S. The Asymmetric Society[M]. New York: Syracuse University Press, 1982: 138-139.

|

| [38] |

Hagestad G O, Uhlenberg P. The social separation of old and young: A root of ageism[J]. Journal of Social Issues, 2005, 61(2): 343-360. DOI:10.1111/j.1540-4560.2005.00409.x |

| [39] |

Vanderbeck R M. Intergenerational geographies: Age relations, segregation and re-engagements[J]. Geography Compass, 2007, 1(2): 200-221. DOI:10.1111/j.1749-8198.2007.00012.x |

| [40] |

Jacobs J. The Death and Life of Great American Cities[M]. New York: Random House, 1961: 26.

|