2. 陕西省地表系统与环境承载力重点实验室, 西安 710127

2. Shaanxi Key Laboratory of Earth Surface System and Environmental Carrying Capacity, Northwest University, Xi'an 710127, China

拐卖儿童犯罪极大威胁着公民人身权利与社会和谐稳定,一直是世界各国关注的社会热点问题。1990年联合国儿童基金会将拐卖儿童犯罪确定为一项世界各国协同合作治理的重大国际问题,倡导近30个国家签署《巴勒莫议定书》,旨在提升国际儿童保护合作的深度和力度。在我国,拐卖儿童犯罪自古有之,虽经多次打击,仍十分猖獗,2015年最高人民法院统计全国各级法院共审结拐卖妇女、儿童犯罪案件7719件。随着社会各界对拐卖儿童犯罪的日益重视,相关防拐与反拐的政策也持续得到贯彻实施,但目前聚焦点仍停留在解救被拐儿童与提升拐卖儿童犯罪破案率上,针对被拐儿童群体返乡后的原生家庭融入问题关注较少。

目前,学术界针对拐卖儿童犯罪的研究主要集中在以下5个方面:①重视拐卖儿童犯罪法律的完善与量刑。国外学者认为加强国际合作和加强立法可有效抑制该犯罪[1],且在公共场所张贴人口贩运热线电话可有效预防人口贩运[2]。国内学者提出应对“出卖亲生子女”罪加以界定[3],对“劳役被拐儿童”行为应加重量刑[4];同时修改关于收买犯罪的“但书”免责条款,对“可以不追究刑事责任”这一立法表述进行限制性解释[5]等措施以抑制拐卖犯罪。②探讨拐卖儿童犯罪的特点与变化。国外更关注跨国贩卖儿童,以讨论贩卖女童到性交易场所和贩卖儿童为劳工的较多[6, 7],并指出常遭受虐待和离家出走的儿童被贩卖后遭受虐待的可能性更大[8]。国内学者则发现中国拐卖儿童犯罪呈现农村向城镇、个体向集团与国内向国外发展的特点[9],且近年来熟人作案尤其是“亲生亲卖”现象较为明显[10]。③解析拐卖儿童犯罪的时空特征。该类研究国内较多,如部分学者[11]发现20世纪80年代至21世纪初是中国拐卖儿童犯罪的高发期,贵州至福建是拐卖儿童犯罪的高发路径;随着时间变化拐卖儿童犯罪呈现由东南沿海向西南地区转移的特征[12];在国内,四川和河南分别为儿童的净贩出地和净贩入地,被贩卖的儿童主要从西部流向了中东部[13];同时,收买方也具有较强的性别偏好,华南地区倾向于收买男童,河北、河南和浙江倾向于收买女童,同一省内男童的被拐风险高于女童[14]。④探究拐卖儿童犯罪的根源与形成机制。国外学者认为极度贫困[15, 16]和高生育率[17]是造成儿童被拐的重要因素。国内学者提出儿童被拐与计划生育政策[18-21]、拐卖方的侥幸心理[22]、被拐儿童监护人的疏忽大意、城市化进程的加快与流动人口的增多有关[23]。同时,李钢等[24]提出可用“推—拉”模型来解释拐卖儿童犯罪,并指出区域地理环境、经济、文化、政策等方面的“梯度”差异对其具有重要影响。⑤讨论被拐儿童所遭受的创伤与社会救助。该类研究国外较多,侧重于对儿童被拐后所面临的身体、心理和健康方面风险的研究[25],以及从医学、社会和家庭等方面提出相应的救助方案[26]。综合来看,当前学术界对被拐儿童在寻亲成功后是否返乡,返乡后如何重新融入原生家庭与社会,以及后期人文关怀等问题的研究较为缺乏,因此被拐儿童寻亲成功后的身心发展困境与原生家庭融入研究亟需开展。

近年来,生命历程理论以个人年龄增长发生的不同事件以及这些事件对个体影响的研究广受学者关注。该理论于20世纪20年代萌芽,历经百年发展已在国外形成为相对成熟的理论。在国内,李强等[27]引介生命历程理论,就其在西方的历史发展、分析范式、理论应用等问题进行了综述。目前,运用生命历程理论针对弱势群体的研究较为普遍,如学者们利用该理论剖析了老年人、妇女、留守儿童、农民工、流动人口等的生命历程变迁[28, 29],解析重大事件对个人生命轨迹的塑造和负向生命事件对个人生命轨迹的影响等。被拐儿童亦属于弱势群体范畴,其被拐卖、开始寻亲、寻亲成功等这些重大生命事件对其生命轨迹具有重要影响,但目前鲜见运用该理论对被拐儿童的研究。

鉴于此,本文通过实地调研访谈寻亲成功后的被拐儿童及其家乡社会网络成员,以生命历程理论为指导,分析被拐儿童的生命历程变迁与原生家庭融入情况,并提出对策建议,为我国儿童安全环境改善、家庭社会和谐稳定及制定犯罪防控策略与人文关怀方案提供参考。

2 理论与方法 2.1 相关理论生命历程理论最早源于生活史研究,是指个体在一生中按照社会规定不断扮演的角色和事件,且这些角色和事件是按年龄顺序进行排列的[30]。生命历程理论有4个主要原则:一是时间与空间,即一个人的生命轨迹与其所出生的历史时代与地域空间密切相关;二是相互依存的生命,即个体并非独立存在,其生活镶嵌于具体的社会关系中,且注定要受别人的生命历程中所发生的生活事件的影响;三是生命的时间性,即个人生命事件的发生时间会严重影响到个人的生命历程轨迹,生命事件发生时间的重要性甚至超过事件本身;四是个人能动性,即个体除了受到所生活的社会历史时期的结构性因素的影响外,个体能动性作用和自我选择对自己的生命历程轨迹也有重要的影响[31]。本文以生命历程理论为指导,构建被拐儿童的长期空间行为生命路径,以实现对被拐儿童生命历程与原生家庭融入境况的全面理解。

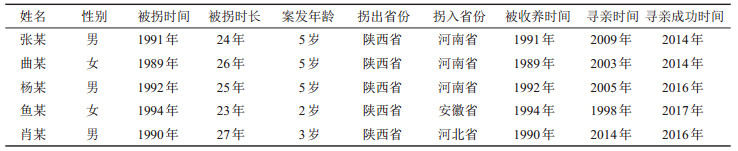

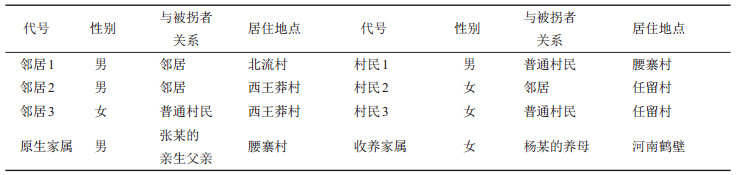

2.2 研究方法本文使用个案研究法对被拐儿童的生命历程进行梳理,识别影响被拐儿童生命历程变迁的重大生命事件及其对寻亲成功后与原生家庭融入的关系。基于“宝贝回家(https://www.baobeihuijia.com)”网站中寻亲成功案例数据库,经过多方联系与多次尝试最终联系到5个愿意接受访谈的被拐儿童,并分别于2015年7月、2016年6月与2018年1月对被拐儿童(表 1)及其家乡社会网络成员(表 2)开展了实地调查与电话访谈。访谈的5名被拐儿童(男性3名,女性2名)年龄均在30岁左右,被拐时长在25年左右。资料收集采用以笔录为主、音频与视频为辅的方式,所有的个案均进行了化名处理。而且为了清晰呈现被拐儿童生命历程的变迁与原生家庭融入,以常用的生命故事访谈法展开访谈(虽然受访者已经长大成人,但是下文仍以被拐儿童相称)。

| 表 1 访谈被拐儿童的基本情况 Tab.1 Basic Information of Trafficked Children Interviewed |

| 表 2 访谈邻居、村民与家属的基本情况 Tab.2 Basic Information of Neighbors, Villagers and Family Members Interviewed |

需要说明的是,本研究无意探讨有关统计学意义上的总体性推论,而是通过“过程—事件”的逻辑顺序,突出被拐儿童在经历“被拐”等一系列重大生命事件后生命历程轨迹的变化,从而呈现这些生命事件对于其生命历程变化的影响,进而探究被拐儿童在寻亲成功后与原生家庭的融入状态,以及“被拐”等一系列生命事件与其原生家庭融入的关系,希望能够引起相关学者、公众或部门的关注。

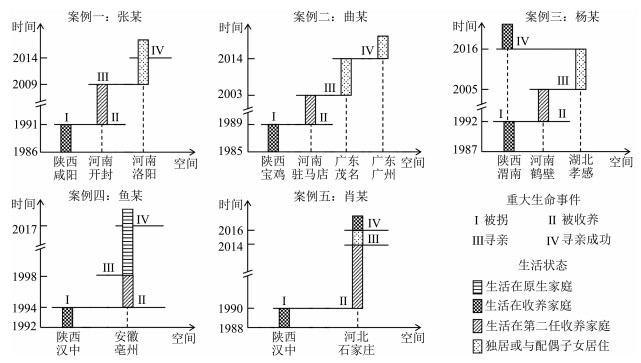

3 被拐儿童的生命历程变迁个体生命历程变迁必然是一个轨迹的变化过程,在这个过程中,会经历一种状态到另一种状态的转变和某一行为或倾向的延续[32]。受访的5个被拐儿童生命历程中的重大生命事件较为相似,在时间序列上主要表现为“被拐”“被收养”“寻亲”与“寻亲成功”4个事件(图 1)。将这4个重大生命事件嵌入历史时间、社会结构与个人生命史中,根据变动环境产生的影响来探讨其生命轨迹的变迁。

|

图 1 被拐儿童生命历程轨迹图 Fig.1 Life Course Change of Trafficked Children |

时间与空间是生命历程理论中的重要原理,儿童“被拐”正是在特定的时间与空间下发生的,在这个特定的时间与空间中,受犯罪人“实施拐卖犯罪”事件的影响,直接导致儿童“被拐”,从而使得儿童的整个生命轨迹与同龄人相比发生重大变化,进而促进了后续“被收养”“寻亲” “寻亲成功”等一系列重大生命事件的发生。从儿童被拐的时间来看,被拐年份分布在1987—1994年间,进一步来分析其“被拐”的原因,发现:①该时间段正是中国拐卖儿童犯罪的高发期[33],受计划生育政策多变性与严苛性的影响,人们传统观念下的“养儿防老”、“多子多福”、“人多力量大”等生育意愿无法得到满足,从而衍生出庞大的收买儿童市场,进而刺激了拐卖犯罪的发生[34]。②在社会层面,该时期收养制度的不尽完善与防拐宣传的不到位,在催生了非法收养的同时加剧了儿童的被拐风险;同时,由于社会就业政策和社会保障体系的不成熟,致使许多流动人口与失业人员将实施拐卖作为谋生手段。③在个体层面,于儿童而言,群体弱势性使其成为可交换的“商品”,且由于年龄小辨识能力弱,对于陌生人毫无防范之心,易轻信他人和被诱骗,如张某、曲某和杨某正是由于犯罪分子的食物诱骗而被拐卖。对监护人来说,受家庭情况与文化程度等差异化的影响,使其对儿童的监管存在一定疏漏,间接导致儿童被拐;从犯罪分子来看,受家庭贫困、文化程度低、缺乏谋生谋利技能等的影响,使其认为拐卖儿童是“高成本、低风险”的工作,甚至是一种“济贫”“做好事”的方式,从而促进了拐卖儿童犯罪的发生。

我生了两个丫头人家就不让生了,人家都有男娃……我在村里抬不起头,说我生不出男娃,我男人就说那买一个吧。(收养家属)

村里面没有人管这个事情,更没有宣传过什么防拐,大家都是自己看自己的孩子,而且村里面对这些事情也不是很上心,对孩子都是放养。(原生家属)

我当时在火车道路边与小伙伴捉知了时被人带走。当时一起去的有一个小伙伴和我表哥,人贩子先把我的那个小伙伴抱走了,但他又从车子上溜了下来,然后人贩子将我抱上车子,给了我好多零食,我就跟着走了,没想到就被拐了。(张某)

被拐时是星期天,傍晚的时候我一个人回家。路上遇到一男的,他说叔叔给你买玉米棒,我就跟他走了。后来,人贩子用麻袋把我装起来,带上火车,不记得火车坐了多久。(曲某)

当时家里就我一个人,家里人都出去了,我自己在外面玩,后来来了一个人,给我买零食吃,我就跟着他走了。后来就到了一个陌生的地方,我想跑,可是不知道去哪里,也不知道家在哪里。(杨某)

个体的存在并非独立,而是镶嵌于具体的社会关系中,其生命轨迹的变迁也会影响社会关系中他人生命轨迹的变化。通过对被拐儿童的深入了解,发现儿童被拐对原生家庭的影响最大,儿童被拐给原生家庭造成了巨大打击,家庭结构和家庭成员发生了翻天覆地的变化,主要有以下两种类型:①妻离子散型。即因孩子被拐卖刺激了家庭内部矛盾,外加部分家庭成员意志坚定常年在外寻找孩子,致使家庭内部破碎瓦解。②家庭成员因受过度刺激而患病型。如张某的母亲,在其被拐后长年思子心切,导致精神异常;曲某的母亲,在其被拐后忧思成疾,最终抱憾离世。

听说我妈在我被拐卖后精神出现了问题,老是对着别的小孩喊我的名字。(张某)

最重要的是,妈妈已经不在了,是因我。(曲某)

找到母亲之后,才知道他和我父亲已经离婚了,现在还没找到父亲。(鱼某)

3.2 被收养已有研究表明,儿童被拐后的去向有被收养、强迫婚姻、劳动力剥削、性剥削、乞讨盗抢工具和器官移植等,但以“被收养”为最。本文所访谈的被拐儿童去向均为“被收养”,因此本文着重讨论“被收养”这种被拐去向。受“养儿防老”“多子多福”与“结婚难”境况下的刚性需求,许多家庭去收买儿童,迫使儿童商品化,进而导致越来越多的儿童被拐,可以说儿童被拐本质上受收养家庭收买意愿的影响,而收养家庭的收买意愿则与所处的社会背景、历史因素与个人生育偏好有关,已在前文进行了阐述。

儿童在“被收养”后从原生家庭转入收养家庭,生活的时间与空间发生变化,从而导致其面临的社会环境景观与拥有的生活机会、权力和回报等也发生变化[35]。从被调查的5个案例来看,被拐儿童的收养家庭存在显著差异,主要表现为两类:一为良好型收养家庭,即有完整的家庭功能与结构,能够给予被拐儿童与亲生子女同等待遇,被拐儿童能够享有基本的生存权、受保护权、发展权、参与权的收养家庭。如张某、曲某和鱼某的第二任养家,三者的收养家庭结构较为完整,在收养家庭中能够获得家庭成员的爱护与接受教育的机会,其被收养的家庭为良好型家庭。

我养父母对我算是视如己出了,我在养父母家里还有两个姐姐,由于家里条件困难,他们都早早的出去打工,来供我读书,让我顺利的读完大学,是真心的感激。(张某)

养父母家里就我一个孩子,对我很好,这也是我在寻找亲生父母时一直犹豫的原因,他们给了我接受教育的权利。在心底里还是很感谢我的养父母的。(曲某)

这是我的第二任养父母,养父是一位教师,他们对我的关爱让我有了家的感觉。我小时候都很自卑,一直觉得自己是被抛弃的人。是在养父母的帮助下,才一点点敞开心扉的。(鱼某)

反之为恶劣型收养家庭:被拐儿童在被收养家庭中无法获得基本的生存、受保护、发展与参与的权利,不能享受在原生家庭中所拥有的爱与呵护,并在一定程度上会遭受身体、心理等的伤害。如杨某、肖某和鱼某的第一任收养家庭均属于恶劣型收养家庭,家庭功能相对缺失,被拐儿童不能享有同龄人应该享有的爱护和关心,且经常遭受虐待和毒打,对其心理造成严重创伤。

我一直都不想留在养父家里,感觉很压抑。他们对我也不是很好,所以就想早点出去,自己赚钱,寻找亲生父母。(杨某)

第一个养父酗酒严重,总在酒后打妈妈和我,感觉那段时间很灰暗。(鱼某)

在养父母家里,总会因为各种事情被养父打,我一个人偷偷躲在被窝里哭的时候,便开始想象自己的亲生父母是什么样,会不会对我更好。(肖某)

3.3 寻亲“寻亲”是被拐儿童生命历程中经历的第三个重大生命事件,被拐儿童的被拐经历和在收养家庭中的生活状态,激发了他们的个体能动性和自我选择性,进而开始主动寻亲。其主动寻亲的原因有二:一是血缘亲情促使他们主动寻找自己的亲生父母;二是由于收养家庭的遭遇使他们更向往回到原生家庭,期望能得到更好的生活条件和家人的关心与爱护。同时,我们也发现,被拐儿童的寻亲与外出工作是相结合并行的,其外出工作的原因主要有3种:①因寻亲而工作型:寻亲是寻找工作最主要的因素,往往所选工作地离亲生父母较近。如张某为了方便寻亲毕业后选择到洛阳工作。②因逃避而工作(寻亲)型:逃避现有生活环境,找寻一个无人认识的地方重新开始。如曲某本来对去广州工作心存忐忑,但出于心理对现实的逃避,还是选择去外地重新开始,重获自由。③因谋生而工作(寻亲)型:由于在收养家庭遭受虐待,以外出打工作为自我独立、自我谋生手段,并且寻找亲生父母。如杨某由于在收养家庭常遭虐待,所以想远离伤心之地,自己赚钱立足社会。

毕业后选择到了洛阳工作,也是知道亲生父母在陕西,想着能离他们近一点,方便自己寻找他们。(张某)

选择去广州打工也是很纠结的,又要到一个完全陌生的城市,心里还是有忐忑。可是,很想去到一个没人认识自己的地方,这里不会有人知道自己拐卖身份的地方,也不会有人对我格外关心,不会有人对我有什么看法,这样的生活更加很轻松,也算是自由了吧。(曲某)

我一直都不想留在养父家里,感觉很压抑。他们对我也不是很好,所以就想早点出去,自己赚钱,寻找亲生父母。(杨某)

被拐儿童在收养家庭中的生活状况对其个人能动性的发挥和自我选择也具有重大影响。主要表现为,良好型收养家庭对于被拐儿童寻找工作具有正向引导和积极促进作用,恶劣型收养家庭对于被拐儿童寻找工作具有负向作用。如张某在23岁读完大学后去工作,接受了高等教育的他具有良好的三观,对自己未来有详细且合理的规划,因此他选择了既可以照顾养父母也可以寻找亲生父母的地点工作。而曲某和杨某都形成了回避型性格,一直介意自己的被拐卖身份,因此曲某一直在外地打工常年不回家,杨某则处于逆反心理最强的时期,对社会的敌意、周围人的怨怼致使他走上犯罪的道路。

3.4 寻亲成功被拐儿童在被拐后经历的第四个转折点为寻亲成功,即找到亲生父母。从受访者的情况来看,寻亲时长最短为2年,最长为24年。寻亲时间在1998—2014年间者,开始寻亲的时间越早,寻亲成功的时间跨度越长。将被拐儿童的寻亲成功置于历史时间中,来探究其寻亲成功的早晚与时代背景的关系,可以发现早期被拐儿童救助以公安部门为主,且在20世纪90年代至21世纪初,其他类型犯罪大幅增加,公安部门警力有限,难以在较短时间帮助其寻亲。后随着拐卖儿童犯罪的越发猖獗,在中国民间兴起了以“宝贝回家”(2005年创立)为代表的公益寻亲组织,越来越多的志愿者加入其中帮助寻亲;且随着网络通讯技术的发展,大量被拐儿童家庭与被拐儿童开始上网登记被拐信息,从而为被拐儿童与被拐儿童家庭创造了均等的时空对接机会,进而缩短了寻亲成功的时间。从社会层面来看,人们的打拐防拐意识逐渐增强,且具有较强的社会同理心,因此真心愿意帮助寻亲的志愿也较多,进而提高了寻亲成功的几率。从个人来看,被拐儿童的个人能动性是推动寻亲成功的重要因素,寻亲之路虽艰难坎坷,但被拐儿童们从未放弃,血浓于水的亲情使他们坚持不懈的奔走在寻亲之路上,直至最后的寻亲成功。

寻亲之路真的很辛苦啊,五年之后我才找到我的亲生父母。(张某)

我一直想找我的亲生父母,只是在零三年的时候我才开始,找到的时候已经是一四年了。(曲某)

寻找父母真的是很艰难,还好我没有放弃,过了19年我才找到(亲生父母)。(鱼某)

在寻亲成功后,被拐儿童将会面临是否回归原生家庭的选择。从受访的被拐儿童可以发现,因被拐后的经历各不相同,各自的选择也相对不同(详见下述)。

被拐儿童在经历了一系列重大生命事件后,由于其所处的时空环境与所拥有的环境景观发生变化,对被拐儿童的心理都将造成不可磨灭的伤害,主要表现为:①自我认同感削弱:表现为惧怕自己的身世暴露以及具有较深的自卑感。如曲某不愿被人谈论她被拐的事实,怕别人对自己格外关心,对自己有“别的”看法。同时,通过对其它诸多被拐儿童案例的分析发现,大多数被拐儿童被拐后明显比正常儿童更容易自卑。②负面情绪扩张:表现为对社会的反抗与敌意较大,易误入歧途。如杨某因缺乏自我谋生手段铤而走险去偷盗。③负性生命事件下的安全感降低:表现为惧怕一些经历过得不好的、对心理造成创伤的事。如鱼某由于在第一任收养家里遭受虐待,所以总害怕喝酒的人,害怕吵架、害怕激烈的事。同时,我们也可以看出,良好型的收养家庭可以抚慰心理创伤,恶劣型收养家庭会加剧被拐儿童的心理伤害。

很想去到一个没人认识自己的地方,这里不会有人知道自己拐卖身份的地方,也不会有人对我格外关心,不会有人对我有什么看法,这样的生活更加很轻松,也算是自由了吧。(曲某)

我中间因为一次偷盗,还坐过牢,感觉很对不起父母。(杨某)

我到现在还是很害怕喝酒的人,害怕他们耍酒疯,也害怕吵架,害怕打架,总之害怕一切激烈的事物。我小时候都很自卑,一直觉得自己是被抛弃的人。(鱼某)

4 被拐儿童寻亲成功后的原生家庭融入 4.1 原生家庭融入类型本文的原生家庭融入借鉴了社会融入[36]的概念,是指特殊情境下的社会群体,融入原生家庭关系网当中,能够获取正常的经济、关爱、身份认同、社会关系等资源的动态过程或状态。被拐儿童在寻亲成功后往往面临着收养家庭与原生家庭的两重选择,受其在重大生命事件下不同生活状况的影响,其与原生家庭的融入表现为三类:主动融入型、自主选择型与犹豫隔离型。

4.1.1 主动融入型主动融入型是指被拐儿童愿意回归原生家庭,基本成功的融入到原生家庭中。影响该融入类型的因素主要有三个:一是恶劣型的收养家庭。被拐儿童在恶劣型收养家庭难以获得生存与生活的权利,更难获得长足发展与参与的权利,他们更渴望获得心理支持与情感归宿,因此当寻亲成功后,他们迫切想融入原生家庭以改变现有社会关系,从而实现心理与情感的融入。②当前糟糕的生活状态。处于不稳定生活状态的被拐儿童受当前生活条件的限制难以实现自我价值,而原生家庭将为其提供新的生活环境与社会关系,帮助其更好的实现自我价值。③家乡社会网络成员积极的社会反应。通过对被拐儿童家乡网络成员的访谈,发现“欣喜”“欣慰”“开心”等积极的社会反应在对待被拐儿童返乡的态度上更为和善和包容,对被拐儿童融入原生家庭具有正向的积极影响。

现在,我和父母回家了,感觉有了父母的陪伴生活也有了希望。……跟着父母做一点小生意,还能生活下去。跟着父母在一起,还能享受一下他们的关爱,这是我一直渴望的。我也不是很想让他们失望,想尽我的能力更多的陪伴他们,也能让他们过上更好的生活。(杨某)

孩子回来的时候家里面大摆酒席,就是庆祝孩子找到回来了。我们也为这家人高兴的,二十多年了,终于找回来了。(村民1)

我们作为邻居,看着他们找孩子找了这么多年,真是不容易,都是做父母的人,也是佩服他们能坚持这么多年。现在孩子回来了,也真心为他们高兴。(邻居3)

4.1.2 自主选择型自主选择型是指被拐儿童在与原生家庭的融入上具有个别性,即在不同的时间与空间实现短暂性的融入,该融入类型的主要目的是平衡原生家庭、收养家庭与被拐儿童自我家庭之间的关系。主要受良好型的收养家庭和当前良好生活状态的影响。①良好型的收养家庭中家庭结构与功能较为完整,被拐儿童与正常儿童享有同等的爱与呵护,因此在心理上他们难以割舍收养家庭而去融入原生家庭,进而促使他们选择在不同的时间与空间短暂性融入,以达到维持收养家庭与原生家庭平衡的目的。如张某在收养家庭获得了与原生家庭同等的权利,因此他选择既不离开收养家庭又去照顾原生家庭。②当前良好的生活状态使得儿童难以隔离现有的社会关系,虽然在心理上已经主动融入原生家庭,但在社会交往层面无法完全融入,因此以自主选择融入来平衡原生家庭与自我家庭之间的关系。如肖某由于目前的工作与生活环境已相对成熟稳定,且现居地与原生家庭较远,因此选择在现居地生活。

目前,还没有回到父母身边的打算。养父母一家对我非常好,养父已经去世,姐姐们都已经出嫁了,养母只有我一个儿子,我准备给养母养老送终。现在把父母找到了,我也可以把父母接到身边来住,两边都不耽误。(张某)

这家人对我的儿子也还是很不错的,他们自己家里有两个女儿,但是为了供这个儿子上学,都是早早的打工去了,我们现在也算是结成亲戚了。现在他家就剩下他母亲了,儿子在河南洛阳生活,给这家的母亲养老,我们也是挺支持他的决定,在去年的时候还把他母亲接过来住了一段时间。(原生家属)

现在找到了自己的亲生家庭,却发现母亲已经去世了,很后悔自己没能早点找到他们,早点去做DNA入库,没准还能见到妈妈呢。现在完全回家不太可能,工作、孩子上学等等问题很多,所以想着把爸爸接到身边来照顾几年吧,为他养老送终。(肖某)

4.1.3 犹豫隔离型犹豫隔离型是指被拐儿童在回归原生家庭上表现出较低取向,难以融入到原生家庭中。主要原因有三点:①原生家庭所遭受的创伤是影响被拐儿童与其隔离的首要因素。儿童被拐使原生家庭遭受重大变故,对原生家庭成员和被拐儿童均造成较大创伤,进而产生心理隔阂,阻碍了被拐儿童与原生家庭的融入。如曲某和鱼某认为自己被拐卖是导致其母亲离世与父母离婚的重要因素,因此他们对于是否回归较为犹豫,进而选择与原生家庭隔离,避免创伤继续深入。②当前良好的生活状态促使被拐儿童选择维持现有生活,不回归原生家庭,如鱼某和曲某的家庭与工作都距原生家庭较远,且当前的生活状态较为稳定,因此选择在现居地继续生活。③家乡网络成员中性和消极的社会反应对被拐儿童融入原生家庭具有阻碍作用,如“怜悯”“排斥” “不接受”“歧视”“不了解”等社会反应,会加剧被拐儿童的自我怀疑与否定,从而弱化其主动融入原生家庭的意愿,进而对被拐儿童的原生家庭融入产生阻力。

目前还是会和养父母生活在一起,(原生)父母的离婚,总让我有些愧疚和难过。我的家庭和工作都在安徽,这很难改变了。(鱼某)

回家了,看到了父母,看到了所有的亲人。我很想留在家,想留在父母身边,和他们一起生活。可是在广州呆了这么长时间,人脉朋友都在这边,回去之后不知道干什么了。最重要的是,妈妈已经不在了,是因我。我回去,也会更想念妈妈,家人看见我,也会想到妈妈是因我去世的,大家应该也不会特别开心吧。(曲某)

现在孩子几乎不回来,接触也很少,这家人因为孩子丢了就离婚了,然后现在他妈妈改嫁走了,他爸爸也是不务正业,日子过得也很艰难,孩子回来知道这个情况也没怎么在家呆。这孩子也是够惨的了,好不容易找回来了,却没有家了。(邻居1)

这个孩子在外面的生活还行吧,已经结婚了,还有个可爱的儿子,听说这次寻亲就是儿媳妇在网站登记的,夫妻二人常年在外打工,过年过节回来几次,从小也不在本村长大,比较生疏,和周围邻居也没有什么联系交流。(邻居2)

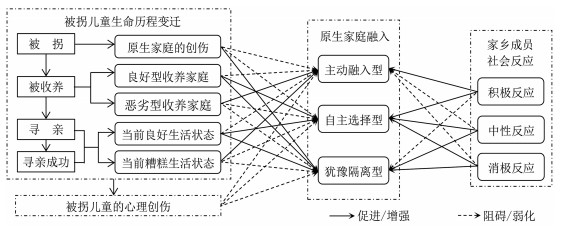

4.2 原生家庭融入的影响机制通过深入探究被拐儿童与原生家庭的融入状况,发现本研究的5个被拐儿童与原生家庭融入度较低,多数选择“回家不回乡”,这主要与其生命历程的变迁、被拐儿童心理创伤与家庭网络成员的社会反应有关(图 2)。被拐儿童在经历了“被拐”后,给原生家庭造成的创伤对被拐儿童主动融入和自主选择融入具有阻碍作用,对与原生家庭的犹豫隔离具有促进作用。儿童在“被收养”后的收养家庭对被拐儿童与原生家庭的融入具有差别化影响,良好型的收养家庭会促进儿童自主选择融入和犹豫隔离融入,恶劣型的收养家庭会促进被拐儿童主动融入原生家庭。被拐儿童在经历了“寻亲”与“寻亲成功”后,当前的生活状态对被拐儿童与原生家庭的融入也具有重要影响,良好的生活状态会促使儿童自主选择融入和犹豫隔离融入,糟糕的生活状态则会促进儿童主动与原生家庭融入。儿童在经历了这一系列重大生命历程变迁后,对其心理造成了不可磨灭的创伤,不论创伤程度如何,都会弱化儿童与原生家庭的融入。家乡网络成员的社会反应也是影响被拐儿童与原生家庭融入的重要因素,积极的社会反应会促进儿童主动融入原生家庭或自主选择融入,而消极的、中性的社会反应则会促进儿童自主选择融入或与原生家庭隔离。

|

图 2 被拐儿童原生家庭融入的影响机制 Fig.2 The Influence Mechanism of Biological Family Integration of Trafficked Children |

正如本文开篇所述,本文无意进行统计学的总体推论,而是以寻亲成功后的5位被拐儿童为研究对象,以生命历程理论为指导深度解析被拐儿童与原生家庭的融入状况,其意义超出了案例本身。主要结论如下:

(1)被拐儿童的生命历程主要经历被拐、被收养、寻亲与寻亲成功4个重大生命事件;儿童被拐是一定历史时期的社会、家庭与个人综合作用的结果;被收养与收养家庭的收买意愿有较强关联,收养家庭主要为良好型收养家庭与恶劣型收养家庭两种;寻亲是被拐儿童个人能动性与自我选择的重要体现,且寻亲一般与工作同时进行,寻亲受血缘关系与收养家庭类型的影响,工作原因与寻亲、逃避现有生活环境和谋生有关。寻亲成功受被拐儿童个人能动性与其生活的时间与空间的影响。

(2)被拐儿童在被拐后心理均受到不同程度的创伤,主要包括自我认同感削弱、负面的情绪扩张和负性生命事件下的安全感降低3种。被拐儿童所受的心理创伤从不同程度上会对被拐儿童融入原生家庭产生阻力。

(3)被拐儿童寻亲成功后的社会融入主要有主动融入型、自主选择型与犹豫隔离型3种。恶劣型的收养家庭、当前糟糕的生活状态与家乡社会网络成员积极的社会反应会促进儿童主动融入原生家庭。良好型的收养家庭和当前良好的生活状态会促进儿童自主选择与原生家庭融入。原生家庭所遭受的创伤、当前良好的生活状态和家乡网络成员中性与消极的社会反应会促使儿童与原生家庭隔离。

5.2 讨论本文探索性地从生命历程视角对被拐儿童的生命历程变迁与寻亲成功后的原生家庭融入展开研究,是对被拐儿童案例数据获取困难的一次积极尝试。本文揭示了被拐儿童在被拐卖后的生命轨迹变化,探究了其对原生家庭与收养家庭的影响,以及与其原生家庭融入之间的关系,是对拐卖儿童犯罪的社会学地理学研究的深入拓展[37]。同时发现被拐儿童在被拐后所受的心理创伤与其他儿童如散居孤儿、留守儿童等较为相似,表明儿童在非正常生活环境下其弱势性更易凸显[38]。尽管本文取得一定的认识,但仍存在以下局限:①数据源仅为能联系成功且愿意接受访谈的被拐儿童案例,案例数量较少且未涉及其他数据,致使研究具有一定的局限性,因此在未来的研究中,应重点同公安部门进行合作,获取更为全面数据,为被拐群体寻亲成功后的社会融入机制提出更为全面的评估与建议。②在访谈中为避免对被拐儿童产生二次伤害,只是聚焦于其被拐相关的经历与感受,未全面详尽挖掘被拐儿童完整的生命历程变迁,在后期研究中,应探索新的访谈方法,在不伤害被拐儿童的同时获取其更为详尽完整的生命历程事件,进而深入分析个体的主观能动性与社会网络关系等对其寻亲成功后的社会融入的影响。

根据本文研究结果,针对被拐儿童寻亲成功后的社会融入现状,提出如下对策建议:首先应完善收养制度与杜绝拐卖现象。被拐儿童的原生家庭融入问题由拐卖犯罪所引起,拐卖犯罪则由买方市场所主导,因此公安部门应加强对拐卖儿童犯罪的打击力度,家庭与社会应重视对儿童的监护,为儿童营造健康安全的成长环境。其次,充分发挥家庭的血缘纽带作用,为被拐儿童提供包容、和谐的家庭氛围,使其真正感受到家庭的温暖与爱护,促使其更快的适应与融入原生家庭。第三,充分展示社会的包容力。被拐儿童寻亲成功后的融入不仅是家庭问题,更是社会问题,因此社会各界以及社会救助机构应加强对被拐儿童情感与心理诉求的关注与辅导。最后,重视对被拐儿童“去污名化”。社会要充分发挥作用,如通过树立优秀被拐儿童融入社会的典型,加强对被拐儿童积极形象的宣传与塑造,促进社会对被拐儿童群体角色的认同,从而促进被拐儿童的原生家庭与社会的融入。

| [1] |

Bagheri A. Child organ trafficking: Global reality and inadequate international response[J]. Medicine, Health Care and Philosophy, 2016, 19(2): 239-246. DOI:10.1007/s11019-015-9671-4 |

| [2] |

Bouche V, Farrell A, Wittmer D. Identifying Effective Counter-trafficking Programs and Practices in the US: Legislative, Legal, and Public Opinion Strategies that Work[R]. US Department of Justice: NCJRS, 2016.

|

| [3] |

曾罡吉. 拐卖儿童犯罪的新发展与相关立法的完善[J]. 法制博览, 2016(3): 29-31. [Zeng Gangji. The new development of child trafficking crime and the improvement of relevant legislation[J]. Legality Vision, 2016(3): 29-31. DOI:10.3969/j.issn.2095-4379.2016.03.010] |

| [4] |

祝卫莉. 当前广东拐卖妇女儿童犯罪的特点原因及对策[J]. 政法学刊, 2001, 18(1): 67-69. [Zhu Weili. The characteristics and causes of and countermeasures for the abducting and selling women and children in Guangdong[J]. Journal of Political Science and Law, 2001, 18(1): 67-69.] |

| [5] |

赵俊甫, 孟庆甜. 关于修改《刑法》收买被拐卖妇女儿童犯罪相关条款的思考[J]. 公安研究, 2014(2): 43-46, 84. [Zhao Junfu, Meng Qingtian. Thoughts on amending the relevant provisions of criminal law on the crime of trafficked women and children[J]. Policing Studies, 2014(2): 43-46, 84.] |

| [6] |

Wilson J M, Dalton E. Human trafficking in the heartland: Variation in law enforcement awareness and response[J]. Journal of Contemporary Criminal Justice, 2008, 24(3): 296-313. DOI:10.1177/1043986208318227 |

| [7] |

Kaufka Walts K. Child labor trafficking in the United States: A hidden crime[J]. Social Inclusion, 2017, 5(2): 59-68. DOI:10.17645/si.v5i2.914 |

| [8] |

Gibbs D A, Henninger A M, Tueller S J, et al. Human trafficking and the child welfare population in Florida[J]. Children and Youth Services Review, 2018, 88: 1-10. DOI:10.1016/j.childyouth.2018.02.045 |

| [9] |

孙桂峰. 对拐卖妇女儿童犯罪的思考[J]. 湖北公安高等专科学校学报, 2000(6): 49-51. [Sun Guifeng. Thoughts on the crime of abducting and selling women and children[J]. Journal of Hubei University of Police, 2000(6): 49-51.] |

| [10] |

邢红枚, 陈冉, 许芳. 拐卖儿童犯罪的发展特点——对447份判决书的分析[J]. 预防青少年犯罪研究, 2017(1): 38-43. [Xing Hongmei, Chen Ran, Xu Fang. The development characteristics of child trafficking crimes: Analysis of 447 judgments[J]. Juvenile Delinquency Prevention Research, 2017(1): 38-43.] |

| [11] |

李钢, 谭然, 王会娟, 等. 中国拐卖儿童犯罪的地理特征研究[J]. 地理科学, 2017, 37(7): 1049-1058. [Li Gang, Tan Ran, Wang Huijuan, et al. Geographic characteristics of child trafficking crime in China[J]. Scientia Geographica Sinica, 2017, 37(7): 1049-1058.] |

| [12] |

武丹, 刘涛, 段晓旗. 儿童拐卖的空间分布分析及其驱动因素研究[J]. 遥感信息, 2017, 32(1): 134-142. [Wu Dan, Liu Tao, Duan Xiaoqi. Spatial distribution and driving factor research on child trafficking[J]. Remote Sensing Information, 2017, 32(1): 134-142. DOI:10.3969/j.issn.1000-3177.2017.01.023] |

| [13] |

Wang Z, Wei L, Peng S, et al. Child-trafficking networks of illegal adoption in China[J]. Nature Sustainability, 2018, 1(5): 254-260. DOI:10.1038/s41893-018-0065-5 |

| [14] |

Huang Z, Weng W. Analysis on geographical migration networks of child trafficking crime for illegal adoption from 2008 to 2017 in China[J/OL]. Physica A: Statistical Mechanics and Its Applications, 2019, 528: 121404. https://doi.org/10.1016/j.physa.2019.121404.2019,528:121404.

|

| [15] |

Bales K. What predicts human trafficking?[J]. International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice, 2007, 31(2): 269-279. DOI:10.1080/01924036.2007.9678771 |

| [16] |

Dallett M. Children at risk: Family planning and human trafficking in northwest cameroon[J]. SAIS Review of International Affairs, 2011, 31(2): 45-47. DOI:10.1353/sais.2011.0024 |

| [17] |

Adesina O S. Modem day slavery: Poverty and child trafficking in nigeria[J]. African Identities, 2014, 12(2): 165-179. DOI:10.1080/14725843.2014.881278 |

| [18] |

Chu Y Y. Human trafficking and smuggling in China[J]. Journal of Contemporary China, 2011, 20(68): 39-52. DOI:10.1080/10670564.2011.520842 |

| [19] |

李钢, 王莺莺, 杨兰, 等. 拐入侧视域下我国拐卖儿童犯罪的时空格局[J]. 陕西师范大学学报(自然科学版), 2019, 47(3): 95-102. [Li Gang, Wang Yingying, Yang Lan, et al. Spatio-temporal pattern of child trafficking crime in China: A demand-front perspective[J]. Journal of Shaanxi Normal University (Natural Science Edition), 2019, 47(3): 95-102.] |

| [20] |

王金玲. 华东五省云南/广西籍未成年被拐卖/骗妇女/儿童流入地个案研究[J]. 浙江学刊, 2005(4): 200-215. [Wang Jinling. Case studies of trafficking-in areas of trafficked women and children in five provinces of east China, Yunnan and Guangxi[J]. Zhejiang Academic Journal, 2005(4): 200-215. DOI:10.3969/j.issn.1003-420X.2005.04.038] |

| [21] |

李钢, 薛淑艳, 马雪瑶, 等. 中国儿童非正常迁移的时空分异及综合机制——拐卖与抱养对比视角[J]. 人口研究, 2020, 44(3): 102-117. [Li Gang, Xue Shuyan, Ma Xueyao, et al. Spatio-temporal differentiation and comprehensive mechanism of irregular migration of children in China: Comparison between child trafficking and informal adoption[J]. Population Research, 2020, 44(3): 102-117.] |

| [22] |

刘怡春. 电影《亲爱的》与拐卖儿童犯罪研究[D]. 北京: 中国政法大学, 2017: 36-38. [Liu Yichun. Research on the Film < Dearest > and the Crime of Abducting and Trafficking in Children[D]. Beijing: China University of Political Science and Law, 2017: 36-38.]

|

| [23] |

邹建锋, 裘慧萍. 和谐社会视野下丢失儿童管治与制度重构[J]. 少年儿童研究, 2009(18): 30-34. [Zou Jianfeng, Qiu Huiping. Children's governance and institutional reconstruction are lost from the perspective of harmonious society[J]. Children' Study, 2009(18): 30-34.] |

| [24] |

李钢, 王会娟, 谭然, 等. 中国拐卖儿童犯罪的时空特征与形成机制——基于"成功案例"的管窥[J]. 地理研究, 2017, 36(12): 2505-2520. [Li Gang, Wang Huijuan, Tan Ran, et al. Spatiotemporal characteristics and formation mechanism of child trafficking in China based on "successful cases"[J]. Geographical Research, 2017, 36(12): 2505-2520.] |

| [25] |

Wood L C N. Child modern slavery, trafficking and health: A practical review of factors contributing to children's vulnerability and the potential impacts of severe exploitation on health[J/OL]. BMJ Paediatrics Open, 2020, 4: e00327. https://bmjp-aedsopen.bmj.com/content/bmjpo/4/1/e000327.full.DOI:10.1136/bmjpo-2018-000327.

|

| [26] |

Barnert E, Iqbal Z, Bruce J, et al. Commercial sexual exploitation and sex trafficking of children and adolescents: A narrative review[J]. Academic Pediatrics, 2017, 17(8): 825-829. DOI:10.1016/j.acap.2017.07.009 |

| [27] |

李强. 社会变迁与个人发展——生命历程研究的范式与方法[J]. 社会学研究, 1999(6): 1-18. [Li Qiang. Social change and personal development: Paradigm and method of life course research[J]. Sociological Studies, 1999(6): 1-18.] |

| [28] |

胡薇. 累积的异质性生命历程角度下的老年人分化[J]. 社会, 2009(2): 112-130, 225-226. [Hu Wei. Cumulative heterogeneity: Differentiation of older adults from the life-course perspective[J]. Society, 2009(2): 112-130, 225-226.] |

| [29] |

张庆武. 青年流动人口社会融入问题研究——以北京市为例[J]. 青年研究, 2014(5): 50-60, 95. [Zhang Qingwu. Research on the social integration of the young floating population: A case study of Beijing[J]. Youth Studies, 2014(5): 50-60, 95.] |

| [30] |

徐静, 徐永德. 生命历程理论视域下的老年贫困[J]. 社会学研究, 2009, 24(6): 122-144, 245. [Xu Jing, Xu Yongde. Poverty in old age from the perspective of life course theory[J]. Sociological Studies, 2009, 24(6): 122-144, 245.] |

| [31] |

Elder G H, Johnson M K, Crosnoe R. The emergence and development of life course theory[M]//Mortimer J T, Michael J. Handbook of the Life Course. New York: Springer, 2003: 3-19.

|

| [32] |

包蕾萍. 生命历程理论的时间观探析[J]. 社会学研究, 2005(4): 120-133, 244-245. [Bao Leiping. An analysis of the time view of life course theory[J]. Sociological Studies, 2005(4): 120-133, 244-245.] |

| [33] |

李钢, 谭然, 王会娟, 等. 中国拐卖儿童犯罪时空格局演变及其影响因素[J]. 人文地理, 2018, 33(2): 26-34. [Li Gang, Tan Ran, Wang Huijuan, et al. Spatio-temporal change and influencing factors of trafficking in children in China[J]. Human Geography, 2018, 33(2): 26-34.] |

| [34] |

薛淑艳, 李钢, 马雪瑶, 等. 贵州省拐卖儿童犯罪的多维时空格局及影响因素研究[J]. 地理研究, 2020, 39(7): 1691-1706. [Xue Shuyan, Li Gang, Ma Xueyao, et al. The multidimensional spatio-temporal pattern and influencing factors of child trafficking in Guizhou province, China[J]. Geographical Research, 2020, 39(7): 1691-1706.] |

| [35] |

何扬琼. 越轨青少年的生命历程研究——以X村8位进城务工越轨青少年为例[D]. 上海: 华东理工大学, 2015: 29-33. [He Yangqiong. The Research on Deviant Younger' Lofe Course: Take Eight Young Migrant Deviant Workers from X Village as Example[D]. Shanghai: East China University of Science and Technology, 2015: 29-33.]

|

| [36] |

杨菊华. 从隔离、选择融入到融合: 流动人口社会融入问题的理论思考[J]. 人口研究, 2009, 33(1): 17-29. [Yang Juhua. From isolation, choice to integration: Theoretical thinking on social integration of floating population[J]. Population Research, 2009, 33(1): 17-29.] |

| [37] |

刘玲, 李钢, 薛淑艳, 等. 四川省拐卖儿童犯罪的时空演变过程及影响因素分析[J]. 地理科学进展, 2020, 39(5): 853-865. [Liu Ling, Li Gang, Xue Shuyan, et al. Spatiotemporal change and influencing factors of child trafficking crime in Sichuan province[J]. Progress in Geography, 2020, 39(5): 853-865.] |

| [38] |

陈思慧, 冷金岩, 高瑞情, 等. 生命历程视角下的散居孤儿社会融入研究[J]. 管理观察, 2018, 38(10): 67-70. [Chen Sihui, Leng Jinyan, Gao Ruiqing, et al. Study on social Integration of diaspora orphans from the perspective of life course[J]. Management Observer, 2018, 38(10): 67-70. DOI:10.3969/j.issn.1674-2877.2018.10.023] |