2. 陕西省旅游信息科学重点实验室, 西安 710119

2. Shaanxi Key Laboratory of Tourism Informatics, Xi'an 710119, China

2020年伊始,新冠肺炎疫情(COVID-19,以下简称疫情)爆发。为了最大限度阻止病毒的传播,我国采取了患者隔离治疗、密切接触者隔离医学观察、普通人居家隔离等系列防控措施。在“隔离”状态下,由于旅行计划中断、社会孤立、媒体信息超载和对必需品的恐慌性购买等,公众的焦虑、恐慌等各种情绪开始蔓延,导致普通民众产生显著的消极心理[1]。在与个体心理健康相关的症状中,焦虑是最常见的[2]。在群体中,普遍焦虑情绪会在事件的发展与演化中被放大,并且这种焦虑情绪具有“抗争性”[3],若不能及时有效疏导,可能对现有的社会秩序构成挑战。一般来说,媒体和卫生系统重点关注流行病的后果,而与疾病同时发生的心理健康问题在很大程度上被忽视。联合国2020年3月发布的一份关于疫情和精神健康的政策简报警告说,一些国家的抑郁和焦虑症状有所增加,需要大量投资来避免精神健康危机[4]。疫情背景下,国家实施的大规模隔离对普通人群心理健康尤其是焦虑情绪的影响尚未得到系统评估。结合社交媒体收集的时空信息分析新冠肺炎疫情期间公众的焦虑情绪,有助于迅速了解疫情爆发这一重大社会应激事件对公众情绪的影响,预测民众的心理需求和心理健康,对培育健康社会心态、提高应急响应、支持决策具有重要意义。

社交媒体已经成为公众获取信息、表达意见和感受的主要渠道[5],是在流行病期间捕捉公众态度和实施干预措施的有效依据[6]。中国社会心态蓝皮书指出,约有74.3%的微博为自我情绪的表达[7],且消极情绪比积极情绪更易于在微博网络中传播[8]。疫情期间,微博发起了“宅在家里很焦虑怎么办”“总怀疑自己得病怎么办”“你会因为什么原因感到焦虑?”等话题讨论,与疫情相关的话题和情绪迅速在网络上蔓延。地理信息系统(GIS)和社交媒体数据挖掘使得大规模的群体情感计算和时空分析成为可能,已成为政府捕捉危机情况、做出公共决策并采取相应行动的重要媒介[9]。关于微博文本的情感识别与计算,已有学者进行了研究,涂海丽等[10]、刘思叶等[11]、刘逸等[12]基于情绪倾向,构建旅游情感词典,并结合行业特色进行情感计算规则更新与情感评价模型构建。目前来看,关于情绪分类的研究主要集中在积极、中性和消极情绪的倾向评价,对具体的情绪类别如开心、希望、焦虑等的情绪计算相对不足,这是以后值得研究的方向。邵培仁提出,情感是时间性、空间性和社会性的统一[13],基于社交媒体数据的情感时空格局研究得到了相应的关注。Golder和Macy在Science发表了基于社交媒体大数据进行情感研究的文章[14],开创了利用社交媒体大数据进行全球空间情感研究的先河。于静以西安市游客微博文本为数据源,从时间、空间和时空三个角度刻画西安市游客情感的时空变化规律[15]。马成等基于微博数据,针对大学生心理亚健康问题,从宏观的角度分析了微博用户的情绪与压力在时空上的变化规律[16]。目前针对焦虑这种特定情绪的大尺度的时空研究尚需要进一步探索。

疫情在人群与地域的传播扩散是典型时空演化与人地互动的地理过程。在利用社交媒体数据进行舆情演化分析方面,学者运用Flickr[17]、Twitter[18]、微博等文本数据从热点话题分布[19]、内容分析[20]、网络舆情演化模型[21]、时空特征演变[22, 23]方面对重大危急事件进行研究。这些基于社交媒体的时空分析和话题挖掘使得研究人员在探究危急事件引起的心理应激的时空格局方面获取了新进展。公众对危机反应的研究主要集中于负面情绪(愤怒、焦虑、恐惧和悲伤)[24, 25]。负面事件引发消极的社会情绪是正常现象,但消极社会情绪在规模、程度、方向上的演化则是值得探讨的问题。王昊等[26]、Li等[27]分别基于不同的情感算法分析了地震发生后,人们在社交媒体上的情感反应特征。Gruebner等利用名为“情感可视化中提取简洁信息的意义”(EMOTIVE)的情绪分析方法,从Twitter数据中提取超级风暴“桑迪”发生前后纽约市民的负面情绪[28]。Dhivya和Bagavandas对Twitter上的帖子进行整理,提取金奈在遭遇暴雨和食物危机的前、中、后期,全城人们的负面情绪并进行时空变化分析[29]。自从COVID-19爆发以来,越来越多的研究收集了社交媒体数据(Twitter、Flickr、微博等),以了解公众对COVID-19的反应。Abdul等使用了2020年2月2日—3月15日收集的推文,通过主题建模和情绪分析来了解COVID-19的主要讨论主题和情绪[30]。Lwin等通过Twitter研究恐惧、愤怒、悲伤和快乐四种情绪在COVID-19大流行期间的全球趋势[31]。JO等从韩国门户网站收集与COVID-19相关的问题和答案,并使用结构主体模型和词网分析识别出与焦虑和担忧情绪相关的6个主题,对主题在不同阶段的变化进行分析[32]。Li等探索了中国COVID-19期间公众情绪的演变,并提出不同地区的情况可能存在较大差异,如防控政策、爆发时间、公众反馈等,特别是在武汉等疫情严重的城市,需要收集更详细的信息对不同区域的公众情绪演化进行深入研究[33]。公众隔离在家会产生不同程度的焦虑[34]。因此,对疫情这种特定情境下引起的典型负面情绪即焦虑情绪在时间上的演化和空间上的分布成为必要。

时间序列、空间分异和影响因素分析有助于揭示疫情的时空特征和演化机制,从而为疫情防控提供科学决策依据。因此,笔者以河南省17个地市为案例地,以“焦虑”为关键词爬取微博数据,并依据微博文本计算各地市的焦虑情绪值,以研究公众焦虑情绪在时间上的变化、空间上的扩散及公众焦虑话题变化,以期为今后建立社会重大应激事件的群众心理预警系统提供科学依据,为建立有效心理危机干预模式提供理论参考。

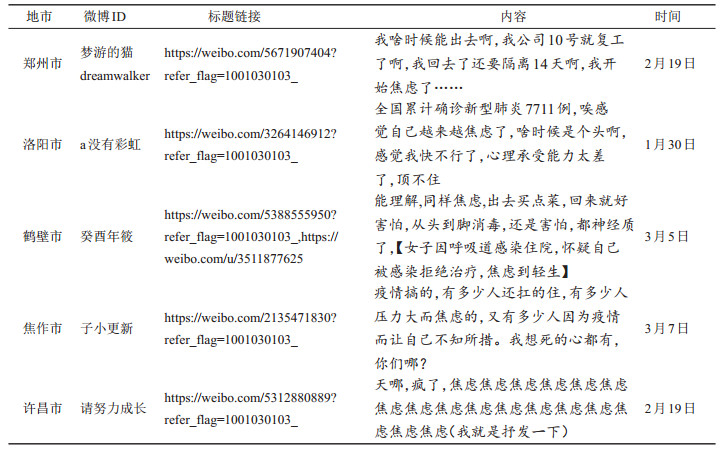

1 研究方法与数据 1.1 研究区域河南省是我国中部人口大省、劳务输出大省和全国重要的交通枢纽,与湖北省毗邻,和湖北省之间的劳务输出、经济联系、交通联系紧密。此次疫情中,紧邻湖北的南阳、信阳等城市成为除湖北各市以外疫情形势异常严峻的区域,河南省的第一例新冠死亡病例发生在南阳,累计确诊人数最多的市是信阳,研究河南省的公众焦虑情绪的时空变化对透视全国疫情期间普通公众的焦虑情绪有重要意义。因此,本研究以河南省17个地市①为研究对象,收集其关于疫情焦虑的微博文本数据(图 1)。

|

图 1 河南省与湖北省的区域联系 Fig.1 Regional Connection Between Henan and Hubei Province |

在百度指数中以“疫情”为关键词对河南省2019年12月24日—2020年3月24日的趋势进行搜索,发现百度搜索指数、资讯指数从1月20日开始出现突然增长趋势,并在1月31日和2月13日达到两个明显的峰值。以“焦虑”为关键词进行搜索,其搜索指数从2020年1月25日开始呈波动上升趋势,并在2月1日、2月11日、3月5日等几个时间点达到小高峰,因此本研究将微博文本的采集时间确定为1月20日0时—3月24日0时共64天。河南省的新增确诊人数在64天周期内经历了从0激增到最高峰值,再平稳下降到0并维持的过程,虽然疫情至今未完全结束,但是此研究区间已经构成了疫情从发生发展到消退的一个完整的小周期②。

1.2 数据采集与处理 1.2.1 疫情相关数据河南省新冠肺炎累计确诊人数和新增确诊人数(以下分别简称累计确诊人数和新增确诊人数)来自河南省人民政府于2020年1月21日—2020年3月25日每日通报的数据③。疫情期间各地市的人口迁徙数据来自百度地图迁徙大数据④。

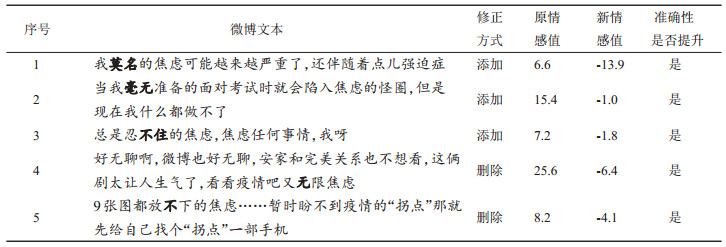

1.2.2 微博文本数据在新浪微博上以“焦虑”为关键词进行高级搜索,设置搜索时间为1月20日0时—3月24日0时,对河南省17个地市的微博分别进行搜索。使用后羿采集器对搜索到的微博进行采集,共采集到原始微博35254条。对采集到的微博按照以下规则进行数据清洗:①用户为私人账户。确保微博表达的是个人情感;②数据去重。即删除重复微博,对于内容相同的微博,1小时内的只留一条,间隔在1小时以上的,最多保留5条;③剔除广告。筛选删除含“培训”、“星座”、“占星师”等含有广告的微博;④情感极值控制。由于本研究搜集的是焦虑情绪,用户在进行负面情绪表达时容易过度表达[35],造成焦虑情绪绝对值过大(见下表第五条,按本研究焦虑词典计算的焦虑情感值为-147.2),因此对小于-50的计算结果统一取值-50。清洗后获取有效微博数据30280条(表 1)。

| 表 1 预处理后的微博文本样例 Tab.1 Sample of Micro-blog Text after Preprocessing |

焦虑情绪值计算分三个步骤进行。

第一步,焦虑词典构建。本文采用SC-LIWC情感词库作为基础词库,其可以将中文情感历程词分为积极情感词和消极情感词,并进一步将消极情感词分为焦虑词、生气词和悲伤词三类,能够进行细粒度的情感分析。本研究将SC-LIWC中的114个焦虑词作为词库,邀请24名情感研究者(博士在读4名,硕士在读14名,已毕业硕士6名)对114个焦虑词进行评分,其中40个词与情感计算软件MBEWC的情感词有重合。经过对比人工评分和原有MBEWC的情感词的结果,发现34个词的得分差距在2分以内,一致率为85%,说明人工评分的可靠性,因此本研究将由114个焦虑词及其得分构成的焦虑词典作为MBEWC的情感分析词典。

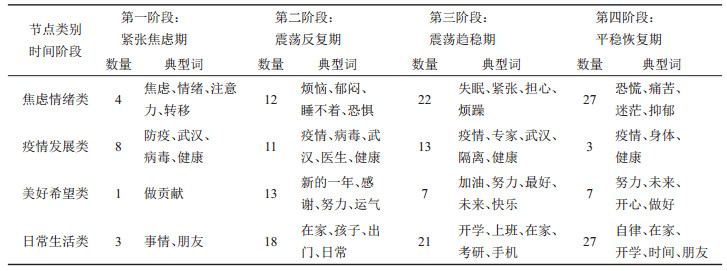

第二步,否定词典更新。在分析和筛选微博文本过程中,笔者发现,表达焦虑情绪的文本否定词出现的比较多,现有的否定词典不能满足需求,甚至得出完全相反的结论,因此有必要对否定词典进行更新。SC-LIWC中有213个否定词,笔者运用ROST CM6对郑州、开封、洛阳和平顶山四个市的15781条微博进行词频统计,SC-LIWC中213个否定词在分出的词中共出现52个。同样,24名评分者对52个否定词进行打分,作为MBEWC的否定词词典。对比词典更新前后的焦虑情绪计算结果,否定词典更新后,准确率得以提高。通过对焦虑情绪词典和否定词典的更新,建立焦虑情绪的人工标注数据集(表 2)。

| 表 2 新旧否定词词典计算结果对比 Tab.2 The Calculation Results Comparison of the New and Old Dictionaries of Negative Words |

第三步,焦虑情绪计算。将更新后的焦虑情绪词典和否定词词典替换MBEWC中相应的词典,对河南省17个地市的微博文本分别进行焦虑情绪值计算。计算出的焦虑情绪值为负值,分值越小,代表越焦虑,本文将数据处理为焦虑值的绝对值,即分值越大,代表越焦虑。

1.3.2 地理统计分析地理统计是分析含有地理属性数据的统计方法[36]。对于面数据,通过空间相关性研究发掘事物的空间分布格局和背后的产生原因。本研究采用ArcGIS的多属性分级将各地市在不同时间段的焦虑值和新增确诊人数可视化,对河南省各地市公众焦虑情绪的空间分布和变迁规律进行分析。

1.3.3 语义网络分析使用ROST CM6的社会网络和语义网络分析功能提取出疫情发展不同阶段的高频共现词,构建高频词共现矩阵,展示疫情期间公众焦虑情绪的关注点,并进一步根据共现矩阵结果将高频词分为聚类子群。通过节点高频词的数量及子群节点之间的联系变化反映公众焦虑情绪在不同阶段的变化。

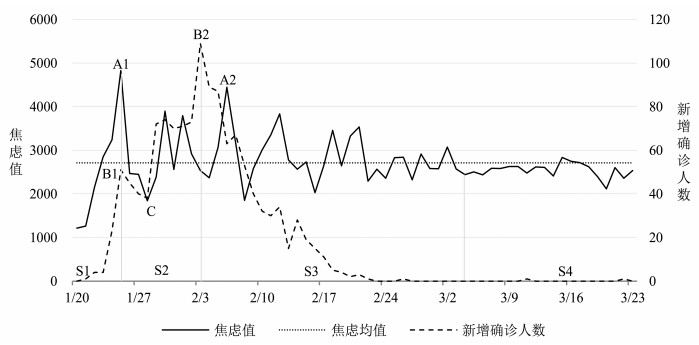

2 公众焦虑情绪时序变化根据各地市的焦虑情绪值结果计算河南省每日公众焦虑值,通过与河南省每日新增确诊人数对比,将疫情期间河南省的公众焦虑情绪变化分为四个阶段(图 2)。

|

图 2 河南省公众焦虑值随疫情发展变化阶段 Fig.2 The Stage of Public Anxiety with the Development of the Epidemic |

第一阶段(S1):1月20日—1月25日,新增确诊人数激增、焦虑情绪迅速攀升的紧张焦虑期。在5天时间内,河南省新增确诊人数从零激增到1月25日的51人,达到了第一个小高峰(B1),而公众的焦虑情绪从初始值迅速攀升至整个测度期内的最高峰(A1),两条线几乎平行,说明在疫情的最初期,焦虑值明显与新增确诊人数实现同期变化。

第二阶段(S2):1月26日—2月3日,新增确诊人数波动上升、焦虑情绪波动变化的震荡反复期。在此期间,新增确诊人数大规模增加至峰值(B2),而焦虑情绪随之实现大幅度的波动变化,尤其是1月25日—1月28日,疫情人数的小幅降低(B1→C)引起了焦虑值的断崖式下跌(A1→ C),说明公众在此期间对新增确诊人数的变化非常敏感,即使是疫情数字的微小变化也能引起公众焦虑情绪的大幅下降。之后在1月28日—2月3日,新增确诊人数在波动中增加至最高峰(B2),而焦虑值在也紧随疫情数据波动变化,但是此时焦虑值的波峰已经稍滞后于疫情数据的增加。

第三阶段(S3):2月4日—3月4日,新增确诊人数稳步下降、焦虑情绪波动趋稳的震荡趋稳期。在此期间,新增确诊人数从最高峰(B2)近线性下降,最终趋零,焦虑值则随着疫情的数据变化反复震荡,在2月6日达到第二峰值(A2)后,大幅震荡变为小幅震荡,并逐渐趋缓趋稳,且出现了焦虑情绪滞后于疫情数据1—3天的现象。

第四阶段(S4):3月5日—3月23日,新增确诊人数趋零、焦虑情绪趋稳的平稳恢复期。在此期间,河南省的新增确诊人数为零,公众的焦虑情绪也逐渐平缓稳定,此时进入焦虑情绪的平稳恢复期。

从以上分析可以看出,河南省的公众焦虑情绪与疫情数据的变化紧密相关,但并不是平行相关。在测度期内,疫情发展初期(1月20日—1月25日)和末期(3月5日—3月23日),公众的焦虑值与疫情数据实现同时期变化,但在疫情数据激增期间(1月26日—2月3日),焦虑值并不会随着疫情数据直线攀升,而是反复震荡,在第二阶段这种震荡已经开始出现滞后效应,在疫情发展的第三阶段(2月4日—3月4日)这种滞后效应表现的更加明显,疫情数据在2月3日达到最高峰,而焦虑情绪在2月6日达到第二高峰,随后疫情数据在微小波动中稳步下降,而焦虑情绪则由剧烈震荡逐渐趋稳趋缓,最终平稳发展,且焦虑情绪的峰值低谷滞后于疫情数据的峰值低谷1—3天。

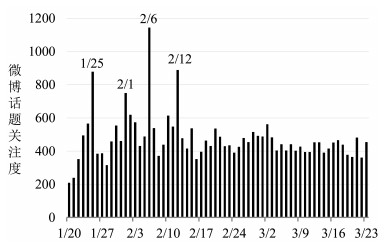

3 基于微博文本的“焦虑”话题变化 3.1 “焦虑”微博热度变化为了解公众在疫情期间对“焦虑”微博讨论的热度变化,统计河南省在测度期间每日的微博数量(图 3)。总体来看,焦虑微博关注热度与疫情发展的基本趋势相吻合,在疫情发展初期及中期阶段,微博关注用户较多,随后趋于平静。公众对焦虑的讨论热度在四个时间点达到峰值,受发起话题的影响明显,如,2月6日和2月12日微博分别发起“专家:不要把过多精力用在关注疾病信息上,该追星的追星该追剧的追剧”、“总怀疑自己得病怎么办?”的话题,用户讨论热度明显上升,在此阶段对疫情比较关注。

|

图 3 “焦虑”微博关注话题热度变化 Fig.3 The Change of Hot Topic of "Anxiety" Micro-blog |

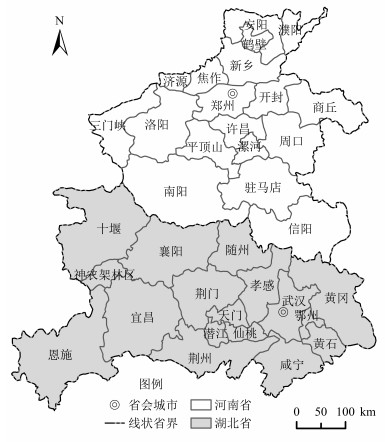

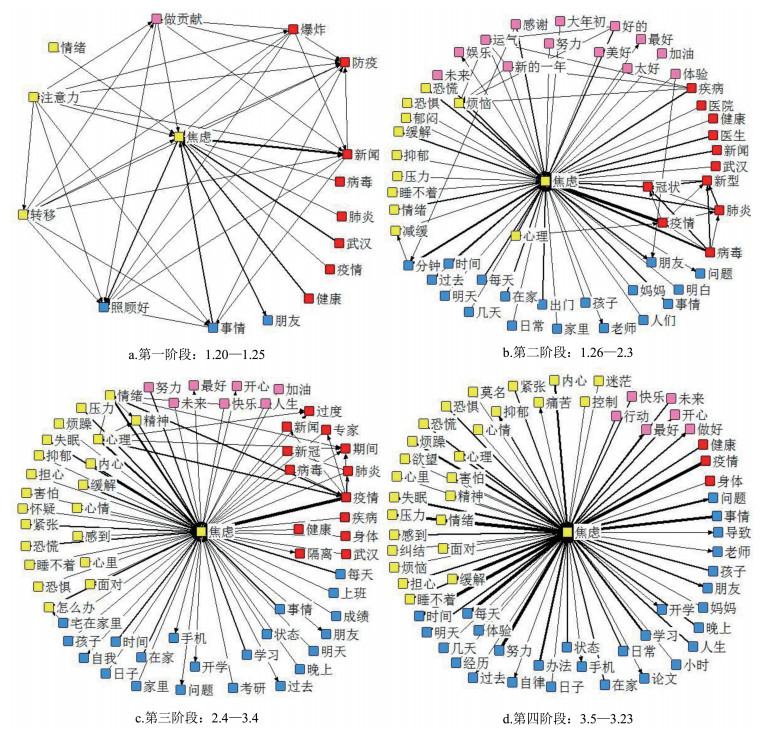

为了解公众在疫情期间对“焦虑”微博讨论的话题变化,根据以上焦虑情绪变化的四个阶段,使用ROST CM6的社会网络和语义网络分析功能提取出四个阶段的高频共现词,为了更直观地展示各个阶段公众讨论的热门主题,进一步构建高频词共现矩阵,并可视化,结果见图 4。根据共现矩阵结果,去掉无意义的词,如“我的、你的、也是、每个”等,得到与焦虑相关的高频共现词,根据具体的含义解读可分为四个聚类子群,相同颜色的节点属于同一类,颜色本身没有特别含义。四类子群分别为:焦虑情绪类(黄色)、疫情发展类(红色)、美好希望类(粉色)、日常生活类(蓝色),节点间的连线代表高频词间的联系。

|

图 4 各阶段公众“焦虑”微博关注话题变化 Fig.4 The Topic Change of Public "Anxiety" Micro-blog in Different Stages |

从节点之间的联系变化看,四个阶段的语义聚类网络基本结构存在差异。聚类子群之间的联系变化明显,由开始的多节点共同出现,到后来的以“焦虑”为节点中心,各子群之间的联系越来越稀疏。其中,在第一阶段,各子群的节点之间联系紧密,“焦虑”作为其中一个重要节点出现,同时出现了“防疫”“新闻”“照顾好”“注意力”“做贡献”等节点;在第二阶段,各节点间联系减弱,子群间仅焦虑情绪类(烦恼)、疫情发展类(疾病)、美好希望类(运气、新的一年)有小于4条连线的联系,疫情类子群内有联系,其余高频词则主要以“焦虑”为节点中心;在第三阶段,各子群间的联系进一步减弱,仅有焦虑情绪类(过度、情绪、精神、心理)与疫情类(疫情、期间)相互联系,其余则以“焦虑”为节点中心;在第四阶段,各子群之间的联系消失,完全以焦虑为唯一节点。

从节点高频词的数量及关注话题变化看,四个聚类子群随着疫情发展变化明显。焦虑情绪类随着疫情的发展阶段变化,词量增多,“情绪、压力、恐慌、睡不着”等词始终存在。与疫情相关的词在前三个阶段逐渐增多,且联系紧密,在第四个阶段逐渐消退。值得注意的是,随着疫情形势减缓,公众对疫情话题的讨论热度逐渐降低,但是焦虑情绪词却居高不下,说明前期公众的焦虑情绪由疫情引发,但到后期,公众的焦虑情绪由多种因素触发,疫情已不是唯一的影响要素。日常生活类的词语随着疫情的发展也逐渐增多,尤其是在第四阶段,“在家、妈妈、孩子、手机、开学、论文、自律、朋友”等词语的出现,直观反映了公众居家的生活状态。在疫情发展的末期,公众对疫情影响下的生活家庭和学习工作比较关注,对焦虑的关注已经从担心身体健康、关注疫情各类消息到居家学习以及因就业、升学压力导致的焦虑、失落,如“又是失眠的一晚什么时候可以开学呢?越在家越焦虑希望明天学习效率高一点(3月9日)”“焦虑(全部来自上班工作)(3月10日)”“今天是2020年的3月21日教育心理学的笔记还没有整理完,题也还没有做多少,时间越来越不够用,烦躁,焦虑……(3月21日)”。其中,“朋友”一词在四个阶段均有出现,如“这本来应该是一个愉快的冬日假期,和约好的朋友一起去拍好看的照片,期待好久的电影,骑着单车去看个够几年没见的校园是否又变了样,很想念的同学们都有没有打扮成大人模样……可是现在……”,这与Li等的研究结论“(疫情期间)人们更关心他们的健康和家庭,而较少关心休闲和朋友”有所不同[37]。美好希望类的词在第二阶段大面积出现,包括新年和祝福等词语,此阶段跨了2020年新年,因为疫情影响,今年的中国春节不同寻常,新年的喜气被冲淡,但是网友还是在网上表达了对未来的美好向往,此阶段更倾向于反映群体凝聚力,而不是纯粹的个人焦虑情感(表 3)。

| 表 3 各阶段公众“焦虑”微博数量及典型高频词 Tab.3 Number and Words of Public "Anxiety" Micro-blogs in Each Stage |

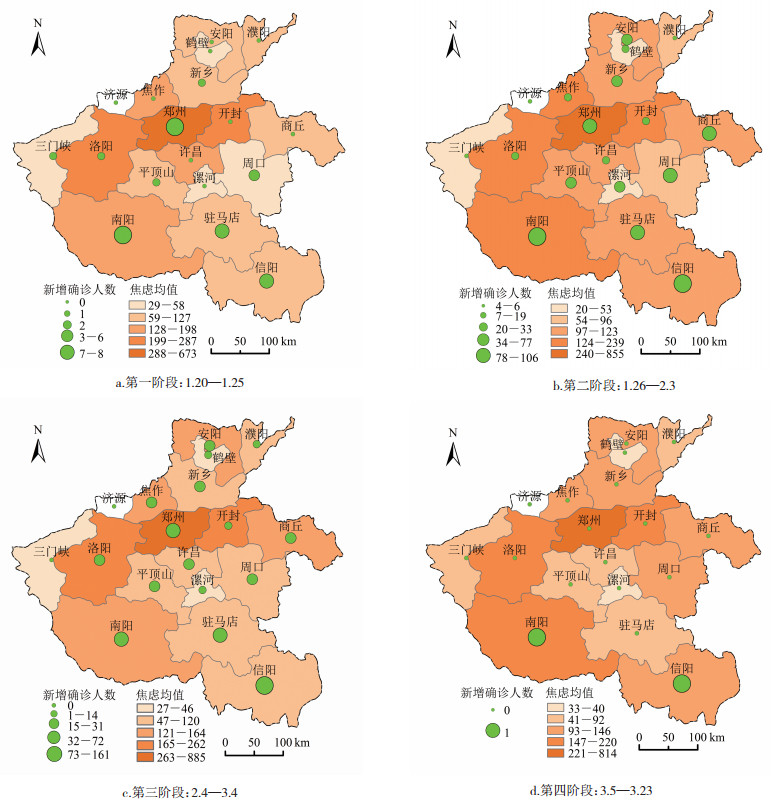

以河南省各地市每日的焦虑情绪值和累计确诊人数、新增确诊人数为数据源,根据以上四个阶段的划分,分别计算每个市在1月20日—3月23日及四个阶段的焦虑值,并结合新增确诊人数在ArcGIS中可视化,直观展示随时间和疫情发展变化,各地市的公众焦虑情绪发生的变化。

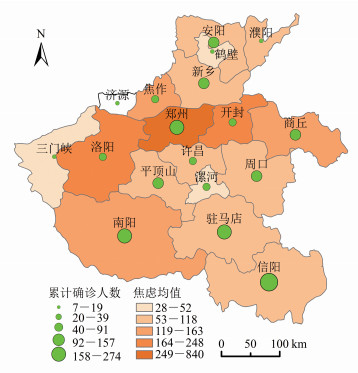

4.1 公众焦虑情绪总体空间分异在整个疫情期间,焦虑情绪形成了一纵(焦作市、洛阳市、南阳市)一横(郑州市、开封市、商丘市)的高值区,结合累计确诊人数看,这些焦虑情绪高值区并不都是疫情严重的区域,说明各地市的焦虑情绪与疫情情况存在空间分异(图 5)。郑州、洛阳、南阳的2019年GDP分别列河南省前三位,商丘和焦作也在前八位,GDP高值区与焦虑情绪高值区的一致性说明了除了疫情影响,各地区的经济发展水平也会影响公众的焦虑值。这与Zhu等人的研究结果一致,人口密集地区和经济发达地区的人们更倾向于表达对疫情的看法,且在社交媒体中情绪低落的区域不一定临近湖北,经济、政治、文化背景都可能对其产生影响[38]。当代中国城市化进程中的“群体性焦虑”已经凸显,已有研究证明,城市化环境可以使焦虑症发病率升高21%[39]。

|

图 5 疫情期间公众焦虑值与累计确诊人数空间分异 Fig.5 Spatial Differentiation Between Public Anxiety and Cumulative Diagnosed Population |

通过分析抓取的微博,发现与严重疫区的距离和周边疫情发展均能影响到公众的焦虑情绪。南阳市距离湖北比较近、疫情中累计确诊人数在河南省排第三,公众出现不同程度的焦虑,如“我一个南阳人太焦虑了,毕竟我们离武汉很近,每天都害怕怕”“南阳已经有疑似了,我爸又每天在医院……我是真的开始焦虑了……”。

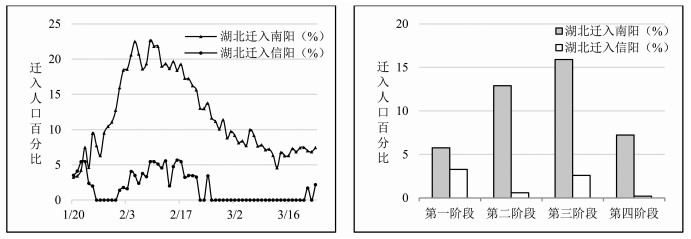

但是同样距离武汉很近的信阳和驻马店,公众焦虑情绪值却均不高,尤其是信阳市,疫情中累计确诊人数在河南省最多。因此猜测公众的焦虑情绪变化并不遵循简单的距离衰减效应,其不仅与实际的疫情发生、距湖北的物理距离有关,还与心理距离有关。从百度地图迁徙大数据搜索南阳、信阳、驻马店三市在疫情期间前十位的热门迁入地,将含有湖北省地市的迁入人口占该地总迁入人口的比例相加,为湖北迁入该地的人口百分比,结果见图 6。驻马店主要为省内迁入,排名前十的迁入城市中没有湖北的城市。湖北迁入南阳的人口百分比远远高于信阳。因此人口流动带来的心理距离对焦虑情绪的影响不容忽视。

|

图 6 湖北迁入南阳、信阳的人口百分比 Fig.6 Population Percentage of Hubei Province Moving to Nanyang and Xinyang |

按焦虑情绪的四个阶段对各地市不同疫情发展阶段的焦虑情绪值进行可视化(图 7)。从整体看,公众的焦虑情绪与疫情数据基本一致,即新增确诊人数越多的地区,焦虑值越高。郑州市、南阳市的新增确诊人数和焦虑值始终处于高值区。从第一阶段到第二阶段,安阳市、商丘市、周口市的新增确诊人数不断增多,公众的焦虑情绪也逐渐增高。河南腹地几市(许昌市、平顶山市、漯河市、周口市)的新增确诊人数始终处于低值,公众的焦虑值也始终不高,处于第三至第五梯度。

|

图 7 河南省各地市焦虑值与新增确诊人数空间分异 Fig.7 Spatial Differentiation Between Anxiety and Newly Diagnosed Population in Different Cities |

但从时间变化和空间分布来看,公众焦虑情绪值变化与疫情数据变化并不是完全平行相关的。公众焦虑情绪不唯一取决于疫情数据变化,还与区域之间的经济联系、交通联系、人口流动等密切相关。开封和洛阳的疫情数据始终处于第四梯度,但是公众焦虑值却维持在第一第二梯度,尤其是在疫情发展初期,开封和新增确诊人数增长较快的郑州同属第一梯度。在郑汴一体化背景下,郑州和开封的人员流动、经济联系都较紧密,因此在疫情初期,开封公众的焦虑值较高;随着疫情发展,各地区开始实施居家隔离政策,各地管控措施升级使得区域之间的人员流动性降低,焦虑值也随之降低。

5 讨论与结论 5.1 讨论 5.1.1 “焦虑”话题随疫情发展出现阶段变化Spielberger将焦虑分为两种类型:状态焦虑和特质焦虑[40]。状态焦虑指的是特定情境引起的暂时性的主观感受;特质焦虑是一种持续的不安状态,与外部刺激无关。但有学者指出,一些原本就有状态焦虑的受众,会受到影响由状态焦虑转向特质焦虑[41],且焦虑不仅是普遍存在的,它还具有个人和社会的双重后果。本研究发现,随着疫情的发展态势,公众的关注话题和对焦虑的关注度会发生变化。前期,公众发布了大量关于“疫情”的微博,对焦虑情绪和疫情的关注度在第二阶段和第三阶段明显上升。在第四阶段,疫情已基本稳定,但个体焦虑情绪却并未冷却,在受影响的个人中长期存在[42],对焦虑的关注已经从担心身体健康、关注疫情各类消息转移到日常家庭琐事、工作升学压力等导致的焦虑、失落,对“家”的关注程度更高[43],即焦虑话题从疫情本身逐渐转移到疫情的长期潜在影响。疫情已不是直接影响焦虑的唯一要素,但在疫情期间会将这种焦虑情绪放大,社会焦虑较个体焦虑的影响范围更大,危害更严重。在这种情况下,疫情防控工作需要长期做好,政府果断采取的复工复产复学政策,将有助于防止个人的状态焦虑转化为特质焦虑,继而转化为普遍的社会焦虑。

5.1.2 焦虑情绪随疫情发展呈现动态变化本文对测度期内(1月20日0时—3月24日0时共64天)每日的公众焦虑情绪变化进行测度。研究发现,公众的焦虑情绪发生了阶段性的波动甚至是断崖式的震荡变化,且焦虑情绪的波动幅度与疫情的发展态势基本呈正相关,即疫情数据变化越大,焦虑情绪震荡越大;疫情态势稳定向好时,焦虑情绪的波动幅度也逐渐趋于平稳。Wang等[44]等运用调查问卷方法对新冠肺炎期间普通人群进行了两次调查——最初的疫情爆发期间(2020年1月31日—2月2日)和四周后的疫情高峰期间(2020年2月28日—3月1日),结果显示,压力、焦虑和抑郁水平在两个阶段无显著纵向变化。究其原因,在疫情的不同时期,焦虑情绪发生了不同程度的变化,每天的疫情发展态势无法预料,公众的情绪尤其是负面情绪受到各种因素影响也敏感而多变。因此,仅截取两个时间片段进行情绪的纵向变化未免偏颇,进行以天为尺度的细粒度、连续、相对完整周期的时序变化研究有利于准确把握公众焦虑情绪的变化。

5.1.3 公众焦虑情绪与空间的互构关系整个疫情期间,公众情绪表现出明显的空间分异,这与Hung等的研究结果一致[45]。从焦虑情绪与疫情数据的动态变化可以看出,公众的焦虑情绪与疫情新增确诊人数有很强的正相关性,研究和Li等在美国的研究结果相似,即在美国主要城市,压力症状与COVID-19病例数的增加有着很强的相关性[46]。从本文的研究结果看,焦虑情绪与新增确诊人数在时间序列上总体相关,在空间分布上呈现地理区域差异。20世纪90年代后期,Anderson和Smith提出了情绪地理学的概念,指出情绪与空间存在互构关系[47]。在宏观尺度上,一个地点的社会、人口和环境特征有助于形成负面情绪集群的空间依赖性。空间的社会性和文化性特征对情绪的影响也开始受到关注[48]。河南省公众焦虑情绪形成了一纵(焦作市、洛阳市、南阳市)一横(郑州市、开封市、商丘市)的高值区,这些地市或经济发展水平较高或拥有便利的交通基础设施网络,这些因素可能会增加疫情在人群中传播的可能性,因此对焦虑情绪产生影响。另外,有学者提出一个地方的地理位置在影响人们的情绪方面起着重要的作用[49]。距离湖北较近的信阳、驻马店等地市疫情较严重,但公众焦虑情绪值不高。由于疫情的流动性传播特点,公众的焦虑情绪变化并不仅受疫情本身和地理位置的影响,也与人口流动带来的心理距离密切相关,并不遵循简单的距离衰减效应。结合公众焦虑情绪进行疫情的地理风险识别以应对地区的应急管理和社会治理是一个应当强调的问题。

5.2 结论本文以河南省17个地市疫情期间的“焦虑”微博文本为数据源,运用社会语义网络分析对不同焦虑阶段的关注话题进行分析,并运用MBEWC对各地市每天的焦虑情绪值进行计算,通过ArcGIS将各地市在不同阶段的焦虑值和新增确诊人数可视化。研究得出以下结论:①从时序发展看,河南省的公众焦虑情绪变化分为四个阶段:紧张焦虑期、震荡反复期、震荡趋稳期、平稳恢复期。焦虑情绪的波动幅度与疫情的发展态势基本呈正相关。②在焦虑情绪变化的不同阶段,公众关注的话题侧重点不同。从节点之间的联系变化看,四个阶段的语义聚类网络基本结构存在差异,从第一阶段出现多个重要节点发展到第四阶段完全以“焦虑”为中心。从节点高频词的数量及关注话题变化看,前三个阶段公众对疫情关注逐渐增多,随着疫情形势减缓,公众对疫情话题的讨论热度逐渐降低,但焦虑值却居高不下,对焦虑的关注已从疫情本身转移到日常生活。③从疫情数据与焦虑情绪值的空间分异看,两者的变化并不是完全平行相关,存在一定的空间错位。焦虑情绪会受到物理距离和心理距离的影响,也会受到区域经济发展水平和疫情管控措施的影响。

针对研究结论,提出相关建议:①在不同的空间尺度和地理区域应该有不同的应急响应策略。公众焦虑情绪高值区有明显的物理距离导向、心理距离导向和经济发展导向,建议政府加强重点疫区、省级跨界地区和城市群的舆情响应和疫情防控,根据公众需求,建立“省—市—区”的分级应急机制。②焦虑情绪在疫情结束后仍然存在,需要根据焦虑情绪高值区的心理需求,如对复工复产复学的需求,提供相应的支持政策和心理健康干预。

本文是特殊时期进行焦虑情绪时空分析的一次有效尝试,在下一步的研究中,还需要在三个方面进行补充完善。第一,通过河南省新冠疫情期间公众焦虑情绪的变化可以透视全国范围内的情况。但对于个别特殊省份如受疫情影响较大且管控措施最严格的湖北省、疫情影响较小的西北部地区等,需要结合这些省份的具体情况进行分析。第二,公众的焦虑情绪会受到多种因素的影响,且这种影响会随着疫情发展阶段的不同而随之变化,探析公众焦虑情绪的影响因素,最终构建疫情期间公众焦虑情绪的预测模型是未来的研究方向。第三,需要从市级尺度和县级尺度同时进行公众焦虑情绪的地理集中度和空间相关性研究,以探寻不同尺度的空间依赖性导致的临近区域焦虑情绪集群。对已存在的焦虑情绪的地理差异进行细粒度和更深入的研究,有利于政府采取有效的防控措施对重点区域进行疫情防控与公众心理健康疏导。

注释:

① 济源市为省直管市,微博仅收集除济源市外的17个省辖市的数据,因此本文以这17个省辖市为研究对象。

② 由于疫情尚未结束,因此,本文的疫情初期、中期、末期指的是在64天小周期内的发展阶段,并不是指整个新冠肺炎疫情发生期间的阶段划分。

③ 数据来源:河南省人民政府网站http://www.henan.gov.cn/ywdt/hnyw/。

④ 数据来源:百度迁徙https://qianxi.baidu.com/?from=shoubaicity=0。

| [1] |

Shigemura J, Ursano R J, Morganstein J C, et al. Public responses to the novel 2019 coronavirus (2019-nCoV) in Japan: Mental health consequences and target populations[J]. Psychiatry and Clinical Neurosciences, 2020, 74(4): 281-282. DOI:10.1111/pcn.12988 |

| [2] |

Wang C, Pan R, Wan X, et al. Immediate psychological responses and associated factors during the initial stage of the 2019 coronavirus disease (COVID-19) epidemic among the general population in China[J]. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2020, 17(5): 1729-1733. DOI:10.3390/ijerph17051729 |

| [3] |

彭方奇, 郝永华. 突发事件中的政府信息发布与舆情应对——以"8·12"天津港爆炸事件14次发布会为例[J]. 新闻研究导刊, 2016, 7(9): 14-15. [Peng Fangqi, Hao Yonghua. Government information release and public opinion response in emergencies: Taking 14 press conferences of Tianjin Port explosion on August 12 as an example[J]. Journal of News Research, 2016, 7(9): 14-15.] |

| [4] |

United Nations(UN). Shared Responsibility, Gobal Solidarity: Responding to the Socio-economic Impacts of COVID-19[R]. New York: United Nations(un), 2020: 20-21.

|

| [5] |

Han X, Wang J, Zhang M, et al. Using social media to mine and analyze public opinion related to COVID-19 in China[J]. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2020, 17(8): 2788-2809. DOI:10.3390/ijerph17082788 |

| [6] |

Yigitcanlar T, Kankanamge N, Preston A, et al. How can social media analytics assist authorities in pandemic-related policy decisions? Insights from Australian states and territories[J]. Health Information Science and Systems, 2020, 8(1): 37-57. DOI:10.1007/s13755-020-00121-9 |

| [7] |

王俊秀, 杨宜音. 社会心态蓝皮书[R]. 北京: 社会科学文献出版社, 2015: 224-228. [Wang Junxiu, Yang Yiyin. Blue Book of Social Mentality[R]. Beijing: Social Sciences Academic Press (China), 2015: 224-228.]

|

| [8] |

赖凯声, 亓莉敏, 陈浩, 等. 时势造英雄还是英雄造时势?精英与大众的微博情绪关系[C]//中国心理学会. 第十七届全国心理学学术会议论文摘要集. 北京: 中国心理学会, 2014: 798-799. [Lai Kaisheng, Qi Limin, Chen Hao, et al. Times produce heroes or heroes shape the times? The emotion relationship between elites and masses on Weibo[C]//Chinese Psychological Society. Proceedings of the 17th National Psychological Academic Conference. Beijing: Chinese Psychological Society, 2014: 798-799.]

|

| [9] |

Panagiotopoulos P, Barnett J, Bigdeli A Z, et al. Social media in emergency management: Twitter as a tool for communicating risks to the public[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2016, 111(10): 86-96. |

| [10] |

涂海丽, 唐晓波. 基于在线评论的游客情感分析模型构建[J]. 现代情报, 2016, 36(4): 70-77. [Tu Haili, Tang Xiaobo. Tourist sentiment analysis model building based on online reviews[J]. Journal of Modern Information, 2016, 36(4): 70-77. DOI:10.3969/j.issn.1008-0821.2016.04.013] |

| [11] |

刘思叶, 田原, 冯雨宁, 等. 游客微博主题情感分析方法比较研究[J]. 北京大学学报(自然科学版), 2018, 54(4): 687-692. [Liu Siye, Tian Yuan, Feng Yuning, et al. Comparison of tourist thematic sentiment analysis methods based on Weibo data[J]. Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis, 2018, 54(4): 687-692.] |

| [12] |

刘逸, 保继刚, 朱毅玲. 基于大数据的旅游目的地情感评价方法探究[J]. 地理研究, 2017, 36(6): 1091-1105. [Liu Yi, Bao Jigang, Zhu Yiling. Exploring emotion methods of tourism destination evaluation: A big-data approach[J]. Geographical Research, 2017, 36(6): 1091-1105.] |

| [13] |

邵培仁, 林群. 时间、空间、社会化——传播情感地理学研究的三个维度[J]. 中国传媒报告, 2011, 10(1): 17-29. [Shao Peiren, Lin Qun. Three dimensions of time, space and socialization in the study of communication emotional geography[J]. China Media Report, 2011, 10(1): 17-29.] |

| [14] |

Golder S A, Macy M W. Diurnal and seasonal mood vary with work, sleep, and daylength across diverse cultures[J]. Science, 2011, 333(6051): 1878-1881. DOI:10.1126/science.1202775 |

| [15] |

于静. 基于微博大数据的游客情感及时空变化研究——以西安为例[D]. 西安: 陕西师范大学, 2015: 77-78. [Yu Jing. Research on Tourists' Emotion and Time-space Change Based on Micro-blog Big Data: Taking Xi'An as an Example[D]. Xi'an: Shaanxi Normal University, 2015: 77-78.]

|

| [16] |

马成, 吴菲菲, 陈舒博. 武汉大学主校区情绪与压力时空分布特征研究[J]. 地理空间信息, 2020, 18(1): 12-16. [Ma Cheng, Wu Feifei, Chen Shubo. Research on spatiotemporal distribution characteristics of emotion and pressure in the main campus of Wuhan University[J]. Geospatial Information, 2020, 18(1): 12-16.] |

| [17] |

Seltzer E K, Jean N S, Kramer-Golinkoff E, et al. The content of social media's shared images about Ebola: A retrospective study[J]. Public Health, 2015, 129(9): 1273-1277. DOI:10.1016/j.puhe.2015.07.025 |

| [18] |

Wang Z, Ye X, Tsou M H. Spatial, temporal, and content analysis of Twitter for wildfire hazards[J]. Natural Hazards, 2016, 83(1): 523-540. DOI:10.1007/s11069-016-2329-6 |

| [19] |

Ye X, Li S, Yang X, et al. Use of social media for the detection and analysis of infectious diseases in China[J]. ISPRS International Journal of Geo-Information, 2016, 5(9): 156-173. DOI:10.3390/ijgi5090156 |

| [20] |

宗乾进, 杨淑芳, 谌莹, 等. 突发性灾难中受灾地区社交媒体用户行为研究——基于对"天津8.12爆炸"相关微博日志的内容分析和纵向分析[J]. 信息资源管理学报, 2017, 7(1): 13-19. [Zong Qianjin, Yang Shufang, Chen Ying, et al. Behavior of social media users in disaster area under the outburst disasters: A content analysis and longitudinal study of explosion in Tianjin 12th August 2015[J]. Journal of Information Resources Management, 2017, 7(1): 13-19.] |

| [21] |

刘国巍, 程国辉, 姜金贵. 时空分异视角下非常规突发事件网络舆情演化研究——以"上海12.31踩踏事件"为例[J]. 情报杂志, 2015, 34(6): 126-130. [Liu Guowei, Cheng Guohui, Jiang Jingui. On the evolution of the unconventional emergency network public opinion from the perspective of spatial-temporal differentiation: Taking "Shanghai 12.31 Stampede" as an example[J]. Journal of Intelligence, 2015, 34(6): 126-130. DOI:10.3969/j.issn.1002-1965.2015.06.023] |

| [22] |

曹彦波, 吴艳梅, 许瑞杰, 等. 基于微博舆情数据的震后有感范围提取研究[J]. 地震研究, 2017, 40(2): 303-310. [Cao Yanbo, Wu Yanmei, Xu Ruijie, et al. Research about the perceptible area extracted after the earthquake based on the micro-blog public opinion[J]. Journal of Seismological Research, 2017, 40(2): 303-310. DOI:10.3969/j.issn.1000-0666.2017.02.018] |

| [23] |

赵燕慧, 路紫, 张秋娈. 多类型微博舆情时空分布关系的差异性及其地理规则[J]. 人文地理, 2018, 33(1): 61-69. [Zhao Yanhui, Lu Zi, Zhang Qiuluan. The differences of spatial and temporal distribution relations in public opinion of multi-type micro-blog and its geographical rules[J]. Human Geography, 2018, 33(1): 61-69.] |

| [24] |

Lin Y, Margolin D, Wen X. Tracking and analyzing individual distress following terrorist attacks using social media streams[J]. Risk Analysis, 2017, 37(8): 1580-1605. DOI:10.1111/risa.12829 |

| [25] |

Yang T, Xie J, Li G, et al. Social media big data mining and spatiotemporal analysis on public emotions for disaster mitigation[J]. ISPRS International Journal of Geo-Information, 2019, 8(1): 29-51. DOI:10.3390/ijgi8010029 |

| [26] |

王昊, 杨亮, 林鸿飞. 日本地震的微博热点事件分析[J]. 中文信息学报, 2012, 26(5): 7-13. [Wang Hao, Yang Liang, Lin Hongfei. Hot event analysis of Japan earthquake on micro-blog[J]. Journal of Chinese Information Processing, 2012, 26(5): 7-13. DOI:10.3969/j.issn.1003-0077.2012.05.002] |

| [27] |

Li X, Wang Z, Gao C, et al. Reasoning human emotional responses from large-scale social and public media[J]. Applied Mathematics and Computation, 2017, 310(10): 182-193. |

| [28] |

Gruebner O, Lowe S R, Sykora M, et al. Spatio-temporal distribution of negative emotions in New York City after a natural disaster as seen in social media[J]. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2018, 15(10): 2275-2287. DOI:10.3390/ijerph15102275 |

| [29] |

Dhivya K, Bagavandas M. Spatio-temporal distribution of negative emotions on Twitter during floods in Chennai, India, in 2015:A post hoc analysis[J]. International Journal of Health Geographics, 2020, 19(1): 19-32. DOI:10.1186/s12942-020-00214-4 |

| [30] |

Abdul A A, Alhuwail D, Househ M, et al. Top concerns of tweeters during the COVID-19 pandemic: Infoveillance study[J]. Journal of Medical Internet Research, 2020, 22(4): 16-22. |

| [31] |

Lwin M O, Lu J, Sheldenkar A, et al. Global sentiments surrounding the COVID-19 pandemic on Twitter: Analysis of Twitter trends[J]. JMIR Public Health and Surveillance, 2020, 6(2): 1-4. |

| [32] |

Jo W, Lee J, Park J, et al. Online information exchange and anxiety spread in the early stage of the novel coronavirus (COVID-19) outbreak in South Korea: Structural topic model and network analysis[J]. Journal of Medical Internet Research, 2020, 22(6): 455-474. |

| [33] |

Li Q, Wei C, Dang J, et al. Tracking and analyzing public emotion evolutions during COVID-19:A case study from the event-driven perspective on micro-blogs[J]. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2020, 17(18): 68-92. |

| [34] |

Ahmed M Z, Ahmed O, Aibao Z, et al. Epidemic of COVID-19 in China and associated psychological problems[J]. Asian Journal of Psychiatry, 2020, 51(5): 92-98. |

| [35] |

Singh P, Sohal M, Dwivedi Y, et al. Psychological fear and anxiety caused by COVID-19:Insights from Twitter analytics[J]. Asian Journal of Psychiatry, 2020, 54(8): 280-281. |

| [36] |

杨振山, 蔡建明. 空间统计学进展及其在经济地理研究中的应用[J]. 地理科学进展, 2010, 29(6): 757-768. [Yang Zhenshan, Cai Jianming. Progress of spatial statistics and its application in economic geography[J]. Progress in Geography, 2010, 29(6): 757-768.] |

| [37] |

Li S, Wang Y, Xue J, et al. The impact of COVID-19 epidemic declaration on psychological consequences: A study on active Weibo users[J]. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2020, 17(6): 2032-2040. DOI:10.3390/ijerph17062032 |

| [38] |

Zhu B, Zheng X, Liu H, et al. Analysis of spatiotemporal characteristics of big data on social media sentiment with COVID-19 epidemic topics[J]. Chaos, Solitons, and Fractals, 2020, 140(11): 110-123. |

| [39] |

Lydia K, Jim V O. Schizophrenia and urbanicity: A major environmental influence-Conditional on genetic risk[J]. Schizophrenia Bulletin, 2005, 31(4): 795-799. DOI:10.1093/schbul/sbi060 |

| [40] |

Spielberger C D, Gorsuch R L, Lushene R E. Manual for the Statetrait Anxiety Inventory (Self-evaluation Questionnare)[M]. Palo Alto: California Consulting Psychologists Press, 1970: 3-20.

|

| [41] |

刘鲁川, 李旭, 张冰倩. 社交媒体用户的负面情绪与消极使用行为研究评述[J]. 情报杂志, 2018, 37(1): 105-113. [Liu Luchuan, Li Xu, Zhang Bingqian. Research on negative emotions and passive use behaviors of social media users[J]. Journal of Intelligence, 2018, 37(1): 105-113. DOI:10.3969/j.issn.1002-1965.201707226] |

| [42] |

Onyeaka H K, Zahid S, Patel R S. The unaddressed behavioral health aspect during the coronavirus pandemic[J]. Cureus, 2020, 12(3): 7351-7352. |

| [43] |

Su Y, Xue J, Liu X, et al. Examining the impact of COVID-19 lockdown in Wuhan and Lombardy: A psycholinguistic analysis on Weibo and Twitter[J]. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2020, 17(12): 45-54. |

| [44] |

Wang C, Pan R, Wan X, et al. A longitudinal study on the mental health of general population during the COVID-19 epidemic in China[J]. Brain, Behavior, and Immunity, 2020, 87(5): 40-48. |

| [45] |

Hung M, Lauren E, Hon E S. Social network analysis of COVID-19 sentiments: Application of artificial intelligence[J]. Journal of Medical Internet Research, 2020, 22(8): 1-13. |

| [46] |

Li D, Chaudhary H, Zhang Z. Modeling spatiotemporal pattern of depressive symptoms caused by COVID-19 using social media data mining[J]. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2020, 17(14): 4988-5009. DOI:10.3390/ijerph17144988 |

| [47] |

Anderson K, Smith S J. Editorial: Emotional geographies[J]. Transactions of the Institute of British Geographers, 2010, 26(1): 7-10. |

| [48] |

Heimtun B. The holiday meal: Eating out alone and mobile emotional geographies[J]. Leisure Studies, 2010, 29(2): 175-192. DOI:10.1080/02614360903261495 |

| [49] |

Joshi G C, Paul M, Kalita B K, et al. Mapping the social landscape through social media[J]. Journal of Information Science, 2020, 46(6): 776-789. DOI:10.1177/0165551519865487 |