2. 北京大学 未来城市研究中心, 北京 100871

2. Center for Urban Future Research, Peking University, Beijing 100871, China

我国的大规模人口流动已持续近30年,成为快速城镇化的主要推动力,也是中国特色城镇化道路的基本特征[1-3]。近年来,流动人口规模增速开始放缓,甚至出现波动性下降的情况[4],总量增长已经不再是人口流动迁移的核心议题,近期相关政策的主要目标和学术研究的关注重点也已转向家庭化迁移、社会融合、定居落户等领域[5-7]。流动人口在流入地城市的长期稳定居住则是实现这些目标、推动农业转移人口市民化的关键基础[8]。我国人口流动迁移趋势的另一个关键问题在于流动模式和空间流向。这将关系到“以城市群为主体形态,推动大中小城市和小城镇协调发展”的新型城镇化空间布局目标的实现,也是各级各地政府提高流动人口服务针对性和有效性的重要参考[4, 9]。随着城城流动、回流、二次流动①等新型流动模式的兴起,我国人口流动的空间模式逐渐多元化,也对流动人口在空间上的稳定性提出了新的挑战[10-13]。

现有研究对流动人口居留稳定性的基本状况并没有形成共识。有研究认为“不流动”已经成为当前流动人口的重要特征[14, 15];更多的研究则强调该群体仍然保持着高流动性,也即频繁的城市间二次流动[16-18]。张航空等将城市变换和职业流动看作稳定性的不同维度,发现了“梯次流动”的特征[19-21];田明则将流动人口更换城市的行为定义为“横向流动”,发现了跨省迁移比例逐步提高、大城市偏好和流动城市之间的就近性等空间规律[22]。本文将流动人口的居留稳定性界定为流动人口在一个城市中的长期居住行为,关注空间的流动性,而不关注城市内部更换工作、住所的情况。

利用问卷调查的个体数据,多项研究对流动人口居留稳定性的群体差异和影响因素进行了探讨。人口统计学特征、人力资本和就业收入状况是现有研究关注的重点,但这些因素的影响方向和程度同样缺乏基本共识。多数研究认为,由于城市存在对年轻劳动力的用工偏好,年龄较大的流动人口反而更不稳定[17, 22];但也有研究发现年龄与居留稳定性存在正相关关系[23]。对于男性与女性流动人口的流动性与稳定性的实证研究结果同样存在矛盾[24, 25]。马瑞等发现人力资本是二次流动的制约因素[15],但更多的研究则发现受教育程度的提高反而会降低城市间流动的概率,提高流动人口在空间上的稳定性[17, 23]。田明认为收入低、工作环境差是促进流动人口不断流动的主要原因[18],但高更和等则得到完全相反的结论[25]。此外,也有研究探讨了城乡二元户籍制度、城市教育政策、社会保险福利状况等制度环境对流动人口居留稳定性的影响,但结果的一致性也不强[15, 17, 23, 26, 27]。

虽然学界对流动人口居留稳定性现实状况和影响因素的认知存在较大分歧,但仍普遍认为在城市中稳定的就业生活状态是流动人口家庭化迁移、社会融合、定居落户等的重要基础。虽然更换城市是流动人口寻求就业质量提升的重要途径之一,但频繁的城市间流动并不利于工作经验的积累和就业质量的提高[16, 28],进而导致流动时间的延长并未能有效促进家庭化迁移[5]。居留稳定性的提高能够帮助流动人口更好地掌握流入地的语言,有助于促进他们的社会融合过程[21]。在流入地城市的长期居住能够提高流动人口的城市归属感,显著提高其定居城市和落户本地的意愿,降低回流风险[8, 29]。从城市的角度来看,提高流动人口的居留意愿、增加流动人口的实际居留行为,本质上是提高城市“留住人”的能力,这在当前各地人口尤其是人才争夺背景下越来越重要。

当前对流动人口居留稳定性的研究仍存在一些不足。首先,该领域的研究仍处于起步阶段,基本事实尚待厘清,群体分异和影响因素的分析远未形成共识;其次,流动人口在流动原因、行业结构等方面的分化日益明显,代际差异问题被广泛讨论,却极少有研究从这些方面考察流动人口居留稳定性的群体分异特征。此外,当前研究主要基于个别城市的调查问卷,缺乏全国代表性的数据基础,难以描绘流动人口居留稳定性的整体特征,更缺乏对其空间差异的分析,导致研究成果缺乏地方性和针对性的实践意义。有鉴于此,本文将利用2015年全国1%人口抽样调查的个体数据,结合全国流动人口动态监测数据,对流动人口在流入地城市居留稳定性的总体特征、群体分异和空间差异性进行系统考察,厘清流动人口居留稳定性的基本事实和典型特征,并探讨其主要影响因素,为提高流动人口管理服务水平提供参考。

2 数据与方法本文的分析主要基于2015年全国1%人口抽样调查的10%个体样本数据,样本量为137.19万人,约占全国人口的千分之一。按照现住地与户籍地不在同一乡镇街道且离开户籍所在地半年以上的标准,共有流动人口样本29.37万人。其中,省内跨市②流动者5.54万人,跨省流动者9.43万人,二者合计14.98万人,是本文分析的主要数据基础。如无特殊说明,文中的流动人口均指跨市流动人口,不含县内和市内跨县流动的人口。排除市内跨县流动人口的主要原因有二:第一,在当前的户籍与行政管理体系下,同一地市内各区县间的流动和定居地变化的成本较低,一般不会涉及社会保障、公共服务等方面的问题,且同一地市内各区县间的经济社会联系本身就较为紧密,市内跨县(尤其跨区)流动人口对考察各城市的流动人口吸引力及流动人口居留稳定性意义不大;第二,可得的1%人口抽样调查数据仅有地级代表性,且无法区分市内跨区和跨县流动人口,而前者并不属于严格意义上的流动人口。

本文以流动人口在本市居住时间的分布状况和平均时间测度“流动人口的居留稳定性”。在人口抽样调查表中,该问题设定了不满半年、半年至一年、一至二年、二至三年、三至四年、四至五年、五至十年、十年以上等8个选项。在填表说明中,“在本市居住时间”指到调查标准时点(2015年11月1日零时)为止,被登记人在本市的累计居住时间。本市是指本地级市或直辖市的全部行政区域,包括区、县和县级市。若曾离开过本市半年以上,应从最近一次来本市的时间算起。由于人口抽样调查的在本市居住时间是分段结果,本文采用2015年国家卫计委全国流动人口动态监测数据估算城市流动人口在本市居住时间的平均值。具体计算方法是,按照人口抽样调查各时间分段计算动态监测数据中跨市流动样本的平均居留时间,据此计算城市流动人口在本市居住时间的平均值。这种利用辅助信息的尺度化,被认为是离散数据连续化变换的最优方法[30]。此外,在分析城市流动人口吸引力和居留稳定性的影响因素时采用了多元回归模型进行定量估计。除上述数据外,在模型估计和其他辅助分析中还使用了2005年1%人口抽样调查、《中国城市统计年鉴2016》、哥伦比亚大学国际地球科学信息网络中心(CIESIN)全球PM2.5浓度等数据。

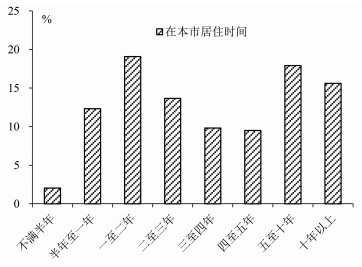

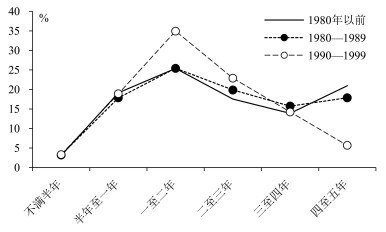

3 流动人口居留稳定性的群体分异 3.1 总体特征我国跨市流动人口在当前城市的平均居住时间约为5年(61.1个月),其中1/3左右(33.5%)在本市连续居住超过5年,更有15.6%的居住时间达10年以上。在本市居住1—2年的比例最高,为19.1%;另有14.4%是在本市居住的第一年,其中2.0%不满半年,也即离开户口所在地半年以上,并在近半年之内从其他城市再次流动到当前城市。

流动人口在城市之间的二次流动较为频繁。从流动人口在本市居住时间来看,流动人口在流动行为发生后的前三年内再次发生流动的概率较大,在本市居住时间3年以内的流动人口占比达47.1%。但是,流动人口在到某城市第四年之后进入相对稳定阶段,即随着本市居住时间增加,流动人口发生二次流动的概率逐渐下降(图 1)。因此,在人口和劳动力成为城市发展关键要素的背景下,城市政府不应只关注长期流动人口,更应该关注如何在流动人口进入城市1—2年内,通过为其提供更稳定的就业机会、更完善的基本公共服务、更多元的发展路径,提高流动人口的居留意愿,从而提升城市的人口吸引力和综合竞争力。

|

图 1 流动人口在本市居住时间分布 Fig.1 Migrants' Duration of Residence in Present City |

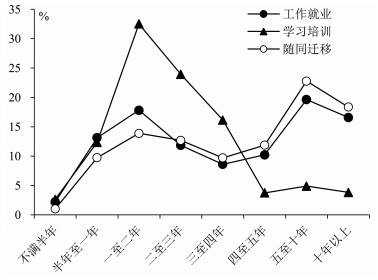

代际差异是近年来流动人口研究的热点问题之一。很多学者从就业状况、社会融合、居留意愿等方面进行了探讨,多数认为1980年之后出生的新生代流动人口比老一代流动人口的就业质量更高、工作更换更频繁、社会融合状况更好、居留意愿更强[31, 32],也有学者认为两个群体在留城意愿等方面的差异并不大[33],但已有研究较少关注两代流动人口在城市实际居住稳定性的差异。此外,在流动人口中新生代占比已过半的背景下[33],有必要对该群体进行更细致的年龄划分。基于此,本文对1980—1989年和1990—1999年出生的流动人口(简称80后和90后)分别进行考察。

分析结果显示,新生代流动人口表现出的短居留时间的特征主要是来自于年龄的限制,而非多数研究所认为的群体“特殊性”。80后和老一代流动人口在本市居住时间的分布情况差异很小,各居住时段的人口比例基本一致;而90后与二者存在较大差异,在本市居住1—2年的比例比80后和老一代流动人口高出近10个百分点,达35.4%。这似乎一定程度上支持了以往研究中认为的新生代流动人口居留稳定性差的观点,但进一步将90后分为1995年前后出生的两组进行比较,发现1995年以前出生的流动人口在本市居住时间分布已经明显接近老一代和80后的情况,而1995年以后出生的流动人口本市居住时间更短,这提示新生代流动人口是在其年龄的限制下才表现出的短居留时间的特点。尽管如此,流动人口动态监测数据显示,新生代流动人口更换工作更频繁,但各年龄群体曾经流动过的城市数量则都在2左右,差异不大。可见,新生代流动人口虽然在城市之间二次流动的概率上与老一代差别不大,但在城市内部更换工作的情况更为常见,90后的这种情况尤其明显,可以预期这将成为流动人口务工特征的重要发展趋势(图 2)。

|

图 2 流动人口在本市居住时间的代际差异 Fig.2 Migrants' Duration of Residence in Present City by Generations |

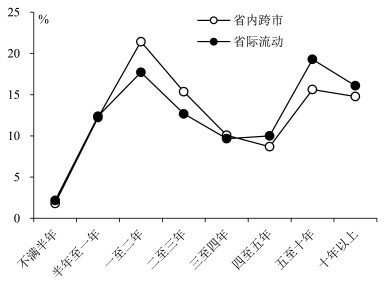

人口流动的主要原因依次是工作就业、学习培训和随同迁移。在跨市流动人口中,因工作就业流动的比例高达62.9%,在本市平均居住时间为63.5个月;随同迁移的流动人口本市居住时间与前者较为接近,为69.8个月,但仅占全部跨市流动人口的12.5%。相比工作就业的流动人口,随同迁移流动人口在本市更长的居住时间意味着人们做出随同迁移决定时更加谨慎,只有当外出务工人员流出时间较长、在流入地有足够高的就业质量和收入时,家庭成员才更有可能随同迁移;一旦这种流动迁移行为发生,流动人口在短时间内返回或流向其他城市的风险也较小,进入家庭化的稳定迁移状态。因此,在人口流动家庭化趋势不断加强的背景下,流动人口相关管理服务政策也应更多从家庭的角度考虑,而非仅针对务工人员,这样才能快速实现人口流动家庭化,有助于流动人口在城市中的长期定居。

因学习培训而发生的人口跨市流动占所有跨市人口流动的比重在近10年间提升明显,且该类流动人口在城市的居住时间普遍较短(图 3)。

|

图 3 按流动原因分的流动人口在本市居住时间分布 Fig.3 Migrants' Duration of Residence in Present City by Migration Reasons |

最近两次全国1%人口抽样调查数据显示,2005—2015年,因学习培训而流动的人口占全国流动人口的比例从3.5%快速提高到12.4%,在跨市流动人口中的占比更是高达15.0%。这种增长可能部分归因于上世纪末以来持续的高校扩招,中小学生到县城、地级市甚至省会城市就读的比例快速提升,同时越来越多的大学生被允许甚至鼓励在就读期间不再迁移户口③。这类流动人口在本市居住的时间高度集中在1—4年,平均仅为33.9个月,与高校和中小学的就学周期接近。需要注意的是,这一群体并非务工人员、也很少会有家属随迁,多数居住在校内宿舍,生活消费多依赖父母家人的资金支持,在城市社会融合等方面与其他类型流动人口差别很大。他们在流动人口中占比的快速提高提醒研究者和城市管理者要逐步将其与务工人员相区分,尽快转变将流动人口看作相对均一化群体的研究视角,更多关注其内部差异性。

3.4 行业差异工作就业是人口流动最主要的初始目的,也是随同迁移的基础。就业的稳定性不仅是务工人员人力资本积累、就业质量提升的基本保障,也是人口流动家庭化、社会融合深度化以及落户意愿和能力提升的核心支撑。虽然流动人口在城市内部更换工作也比较频繁,但如同城市户籍人口一样,这种工作更换与跨城市的工作更换存在本质区别,对城市归属感、家庭团聚、落户意愿等的影响有限,因此考察各行业务工人员在本城市居住的年限(表 1)和稳定性有重要的现实意义。在国家和区域产业布局不断变迁、城市内部产业结构持续转型的背景下,流动人口居留稳定性的行业差异也为理解未来人口流向变化趋势提供了一个新的视角。

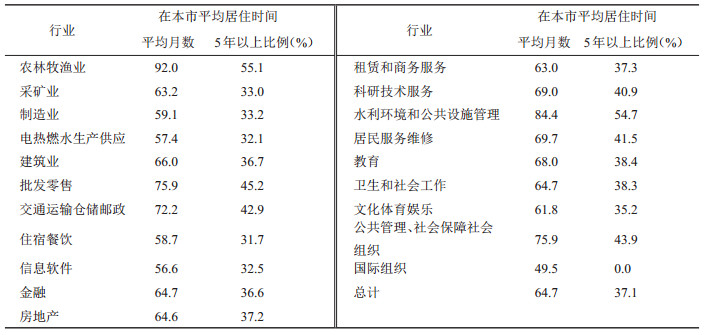

| 表 1 各行业流动人口在本市的平均居住时间 Tab.1 Migrants' Duration of Residence in Present City by Sectors |

工业企业中的外来务工人员在城市间的流动性较强。该人群在当前城市的平均居住时间在5年以下,居留超过5年的比例不足三分之一。以各工业行业中规模最大的制造业为例,流动人口动态监测数据显示,与其他行业从业人员相比,制造业从业人员中新生代比例明显较高,但同时平均流动次数最多、本次流动时间最短。从个人未来打算看,虽然制造业工人计划在未来一段时间内要继续留在本地的比例仅略低于平均水平,但其中预计自己将在本地工作十年以上或永久定居的比例均远低于其他行业,有明确落户意愿的不足四成,同样显著低于其他行业的流动人口。由此可见,作为工业企业务工人员的流动人口不仅在当前表现出了更强的流动性,在未来这种流动性也将长久持续。

服务业从业人员流动的稳定性较强,但内部分化严重。流动人口中的服务业从业人员在当前城市居住时间平均为69.3个月,其中五年以上的比例为40.5%,明显高于工业企业从业人员。但事实上,服务业内部不同行业从业人员的流动性差异很大。公共部门为主的公共管理、社会保障和社会组织以及水利环境和公共设施管理行业的流动人口最为稳定,在本市居住时间最长;在传统服务业中,批发零售业从业人员在本市居住时间最长,交通运输业和居民服务业从业人员在当前城市的居留也较为稳定,而住宿餐饮业则是更换城市最频繁的行业。在各类现代服务业中,只有信息软件业从业人员更换城市的频率较高,其他行业如金融、房地产、租赁和商务服务、科研技术服务、教育、卫生和社会工作及文化体育娱乐业的情况均与流动人口总体水平接近,平均在本市居住5—6年左右,居住五年以上的比例也在35%—40%之间(表 1)。流动人口动态监测数据还表明,相较工业企业外来务工人员,服务业流动人口的收入和支出水平较高、归属感较强、定居和落户意愿也更高,未来持续稳定在本城市的几率较大。

4 流动人口居留稳定性的空间差异城市流动人口是一个多元组合的群体。从居留时间的角度看,原有流动人口在本市的持续居住会提高以“在本市居住时间”测度的流动人口居留稳定性;而新增流动人口的加入则会显著降低整个流动人口群体的居留稳定性指标。流动人口居留稳定性的时空间差异特征实质上是这两种效应的累加结果,结合人口流动的宏观趋势和流动人口动态监测数据,可以大体窥见两种效应的影响。

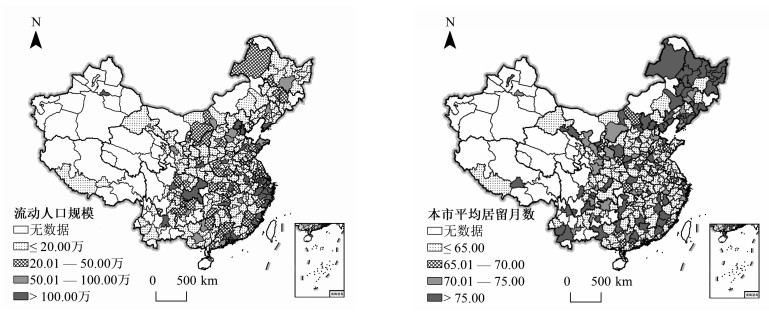

4.1 流动距离2015年全国1%人口抽样调查数据结果表明,跨省流动人口比省内跨市流动人口的居留稳定性更高。跨省流动人口在本市居住的平均时间超过5年(62.8个月),比省内跨市流动人口多4.5个月。省内跨市流动人口在本市居住时间大多为1—3年,而在4年之后尤其是5年之后仍稳定居住在某个城市的人口比例上,省际流动人口则明显高于省内市际流动人口。这与跨省流动人口由于城市融入难和落户门槛高而更难实现长时间稳定居留的观点并不一致[34]。

进一步分析表明,省际流动人口的居留稳定性明显高于省内流动人口,并非由于近期省内流动人口的快速增长,而是因为省际流动人口的稳定性优势明显。历次人口普查和抽样调查数据显示,省际流动人口占所有流动人口的比重不断增加,从2000年的29.4%提高到2015年的33.2%。从流动人口动态监测数据判断,这种趋势还将持续。一方面,新生代流动人口的跨省流动比例高于老一代流动人口;父母曾有外出务工经历的二代流动人口,其跨省流动的比例也明显高于父母没有外出经历的一代流动人口;另一方面,对比首次流动距离和当前流动距离,发现有20%左右的省内流动者转为跨省流动,而仅有约7%的跨省流动者转为省内流动(图 4)。因此,相较而言,省内流动人口离开当前城市并转为省际流动的概率更高,而省际流动人口的居住稳定性则更强。

|

图 4 按流动距离分的流动人口在本市居住时间分布 Fig.4 Migrant' Duration of Residence in Present City by Migration Distance |

东北地区城市的流动人口居留稳定性最强,而中部地区城市流动人口居留稳定性最低。从流动人口在本市平均居留月数来看,东北地区大多数城市的流动人口平均居留月数都超过70个月。这种相对稳定的人口流动模式是多种原因造成的,首先是东北地区工业化和城镇化进程早于其他地区,非户籍迁移的人口流入虽然规模不大,但形成较早;近年来,由于老工业基地持续衰退,就业机会减少,很少有新流入的人口,区域内部的跨市流动也比较有限;即使有些流动人口离开东北地区,也不会对现有流动人口的平均居住时间产生影响,因此东北地区城市的流动人口平均居住时间相对较长,表现出较高的流动人口居留稳定性。中部地区尤其是河南、河北、安徽等省份由于近年来逐渐成为我国城镇化的重点地区之一,吸引了较多新增流动人口和回流,导致流动人口的平均居住时长被拉低,在空间上呈现出了低值集聚的分布格局(图 5)。

|

图 5 城市流动人口及其居留稳定性的分布格局(2015年) Fig.5 Spatial Distribution of Migrants and Duration of Residence in 2015 注:本图基于自然资源部标准地图服务网站下载的审图号为GS(20191823)的标准地图(比例尺为1:4800万)制作,底图无修改。 |

城市流动人口居留稳定性和城市流动人口规模的空间格局存在明显差异。在流动人口居留稳定性最高的东北地区,除了哈尔滨、沈阳、大连等少数城市以外,其他城市的流动人口规模都在50万人以下。而在流动人口较为集中的东部沿海地区,各城市的流动人口居留稳定性也存在明显分化。一些城市虽然拥有较大规模的城市流动人口,但同时也意味着流动人口较难获取城市公共服务和社会保障,且城市生活成本较高,居留稳定性反而较差;同时也有一些城市尽管无法吸引规模庞大的流动人口,但其流动人口的居留稳定性相对较高。此外,一些超大、特大城市如北京、上海、杭州等,既能够吸引大量的流动人口,也能保障流动人口长期在本地居留。这种空间差异性提醒我们,有必要探讨城市对流动人口吸引力和流动人口在城市居留稳定性的影响因素的异同,以更进一步解释这种差异性产生的原因,为城市管理者提供参考。

5 城市流动人口居留稳定性的影响因素现有研究表明,流动人口的定居行为是由流入地选择和居留选择两个决策阶段共同决定的,二者的影响因素可能并不相同[35, 36]。相比于流出地,流入地更高的收入、更多的就业机会是人们选择流动目的地的重要因素。2015年1% 人口抽样调查数据显示,高达62.9%的跨市流动人口的主要流动原因是工作就业;同时,第三产业就业弹性相对较高,三产的发展能够有效增加城市就业,这与劳动力流动密切相关[37, 38]。因此,本文选择城市在岗职工平均工资、城市GDP三产占比和每百人城镇就业人数分别表征各城市的收入水平、产业结构和城镇就业机会。

与流入地选择时更多考虑经济因素不同,流动人口在选择是否居留时更多考虑社会和制度因素。对于流动人口的定居决策而言,一方面,城市舒适度的重要性不断增加,人们在进行定居决策时更倾向于提升长期生活质量而不是短期就业收入的增加,拥有更完善的公共服务和更宜居的人居环境的城市更有可能成为人们选择定居的地点[39, 40];另一方面,户籍制度对当前尤其是大城市中的流动人口定居的阻碍作用仍不能忽视,虽然大城市的公共服务更加完善,但受到与户籍相关联的社会保障和福利政策限制,流动人口并不能充分享受到这些公共产品。因此,本文选择万人医院床位数、PM2.5两个指标分别表征城市舒适度的公共服务和环境质量两个方面;考虑到超大、特大城市和行政等级较高的城市户籍政策通常更为严格,加入是否是省会及副省级以上城市的虚拟变量和城市常住人口规模来表征户籍政策在流动和定居决策中的作用。此外,还使用了各城市人均住宅开发投资作为房地产活跃程度的表征,选取该指标的原因是,许多城市将房地产开发作为主要财政收入来源,房地产较为活跃的城市也意味着相关行业更多的就业机会,同时增加了城市的住房供给;但是,城市对房地产的过度依赖也会导致房价过高,提高了城市居民的生活成本,甚至对其他行业产生挤出效应,不利于人口集聚和经济繁荣。

除了流入城市特征因素以外,正如前文所述,流动人口的居留决策还会受到年龄和代际、流动原因、流动距离、工作行业等流动人口自身特征的影响。因此,在回归模型中加入各城市流动人口的平均年龄、随同迁移占比、跨省流动占比及服务业从业人员占比分别表征城市流动人口的各项特征。另外,为了控制不同地区开发时序不同导致人口大规模流入的时期不同、进而对流动人口平均居留时间产生的潜在影响,还加入了东部、中部、西部和东北的区域虚拟变量,并以东部地区作为参照。

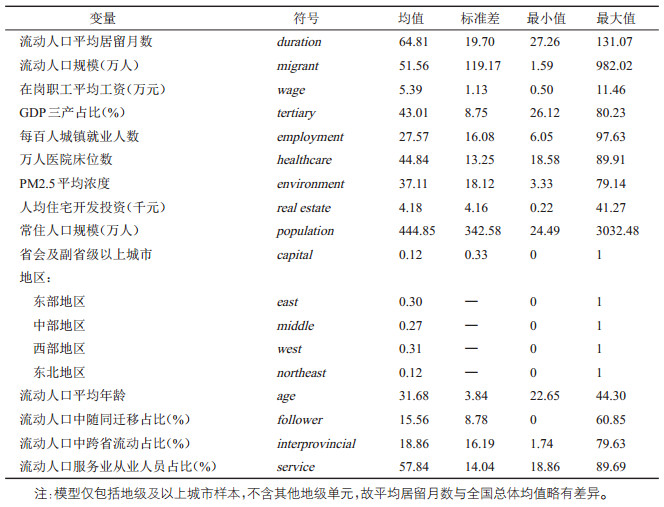

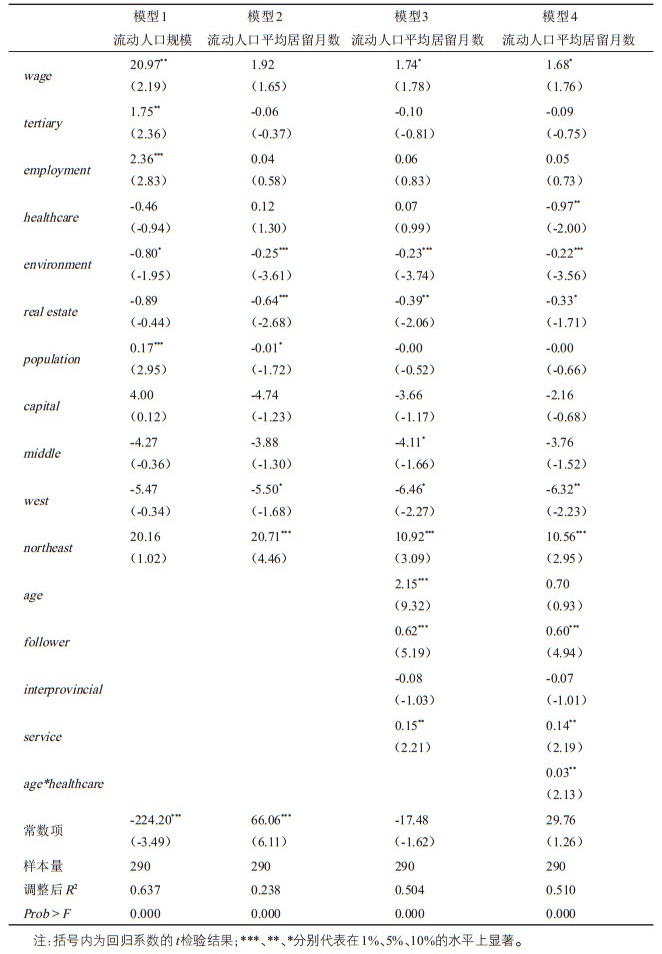

本文采用多元线性回归对上述各因素进行分析,各变量的含义和统计性描述见表 2。各自变量间的VIF值均小于3,不存在明显的共线性问题。White检验发现存在异方差,因此采用稳健回归消除异方差带来的影响。分别以各地级及以上城市流动人口平均居留月数和流动人口规模为因变量、以上述各指标为自变量进行系数估计,进而从流入地角度分析流动人口居留稳定性和流动人口吸引的影响因素的异同,结果列于表 3。模型估计验证了城市流动人口居留稳定性和城市流动人口吸引力影响因素的差异性。

| 表 2 各变量描述性统计 Tab.2 Descriptive Statistics of Variables |

| 表 3 计量模型估计结果 Tab.3 Estimation of Econometric Models |

从城市特征来看,城市的收入水平、产业结构和城镇就业机会等经济相关因素对流动人口的流入地选择具有重要影响,而城市舒适度相关因素在人口居留决策中发挥主导作用(模型1、2)。更活跃的房地产投资在城市“吸引人”方面没有显著影响,但对城市“留住人”有负面作用,这提示我们,相比于城市就业岗位和住房供给,房地产开发活动在提高生活成本、拉高房价方面的效应更为明显,不利于流动人口做出居留决定。PM2.5对城市流动人口规模和流动人口平均居留时间都有显著的负向影响,且对居留时间的作用更加明显,表明城市环境已经成为城市吸引人口和留住人口的重要因素。城市所在地区对流动人口平均居留时间的影响也较为显著,与中东部城市相比,西部城市流动人口居留时间明显较短而东北城市明显较长。

在加入城市流动人口特征的相关变量后,房地产投资、空气质量和城市所在区域的影响依旧显著;城市流动人口的主要特征变量都对流动人口平均居留时间有显著影响,且影响方向与前文分析一致(模型3)。唯一的例外是,城市流动人口中跨省流动占比对城市居留稳定性的影响并不显著,表明跨省流动者更稳定的居留特征并非距离本身引起,而是该群体在年龄、行业、家庭化等其他方面特征在空间上的呈现。值得注意的是,以医院为代表的城市公共服务对流动人口居留时间的影响也不显著。已有研究显示,公共服务对不同年龄流动人口的居留意愿存在差异化影响[40],因此在模型4中加入城市流动人口平均年龄与万人医院床位数的交互项。

回归结果显示,以医院为代表的城市公共服务对流动人口居留时间的影响的确受到流动人口年龄的显著调节作用,城市流动人口的平均年龄越大,医院等城市公共服务的供给对延长流动人口平均居留时间的正向效应就越明显。从回归系数可以计算得出,当城市流动人口平均年龄超过30.1岁时,公共服务的作用方向就会由负转正。对比模型3和4,可以发现模型4中年龄的影响不再显著,这表明控制了其他因素后,流动人口年龄对居留时间的影响完全是由对公共服务偏好的变化引起的。当流动人口年龄较小时,公共服务对提高居留稳定性的作用非常有限,甚至还有可能因为占用了较多的财政支出使得就业机会下降,从而产生负面影响;但随着流动人口年龄逐渐增加,医院等公共服务设施对于提高居留稳定性越来越重要。

模型结果能够在很大程度上解释流动人口居留稳定性与流动人口吸引力在空间格局上的差异,虽然经济发达的大城市吸引的流动人口规模更大,但并不意味着这些流入人口会长久在此居留,而一些公共服务完善、生态环境好、落户限制少、生活成本低的城市更容易成为人们选择居住的地点。这一结果提示,流动人口在选择流动目的地和定居目的地时所考虑的因素存在明显差别,对城市管理者而言,增加就业机会、提高就业者收入水平虽然能够有效增加城市的流动人口吸引力,但如果希望“留住人”,即提高本地流动人口的居留稳定性,则需要从提高公共服务、降低生活成本、改善环境质量等方面入手,尤其是在我国人口年龄结构的不断老化、流动人口年龄不断上升的背景下,公共服务设施的供给与完善更值得关注。

6 结论与讨论我国的大规模人口流动已持续20多年,规模增速趋于放缓,家庭化迁移、社会融合、定居落户和市民化等成为相关政策的主要目标和研究的关注重点,流动人口在流入地城市的长期稳定居住则是实现这些目标的关键基础。随着城城流动、回流、二次流动等新型流动模式的兴起,人口流动的空间模式逐渐多元化,成为流动人口在流入地城市居留稳定性新的挑战。在此背景下,本文以流动人口“在本市居住时间”作为流动人口居留稳定性的测度指标,利用2015年全国1%人口抽样调查的个体数据,结合流动人口动态监测数据,系统分析了流动人口在流入地城市居留稳定性的总体特征、群体分异和空间差异性。

研究发现,我国跨市流动人口在当前城市的平均居住时间约为5年,居留超过十年的占15.6%。进入城市前三年内发生二次流动的概率较大,但在第四年后流动人口在本市的居留逐渐趋于稳定。在年龄和代际差异方面,新生代流动人口的居留稳定性与老一代并没有显著差异,新生代流动人口表现出的居留时间短的特点主要是受限于年龄而非本身的流动特点。家庭随同迁移人口和工作就业迁移人口的居留稳定性相对较高,而因学习培训产生的流动人口尽管规模增加明显,但在流入地的居留时间极短。服务业企业从业人员与工业企业从业人员相比居留稳定性更强,但内部的各行业间的分化较为严重,相对而言,现代服务业从业人员比传统服务业从业人员的居留行为更加稳定。

空间差异性上,跨省流动人口比省内跨市流动人口的居留稳定性更高,且跨省流动人口居留稳定性高的特征在未来一段时间内还将持续。不同区域城市的流动人口居留稳定性呈现出不同特点,东北地区的城市最强而中部地区的城市最低,这种格局的形成受到区域经济社会发展和整体人口流动进程的影响。此外,城市流动人口规模和居留稳定性之间存在明显的空间差异,计量模型结果显示,二者空间格局形成的背后机制并不相同,城市流动人口规模与城市经济因素如工资水平、发展前景等密切有关,但其居留稳定性则主要受到公共服务、生活成本及生态环境等城市舒适度和宜居性因素的影响。

本文的研究结论对当前城市流动人口管理和服务有一定启示意义。首先,流动人口居留稳定性的年龄和代际差异的分析提醒我们需要慎重对待新生代与老一代流动人口的区别,要对新生代流动人口内部进行更精细的划分,厘清年龄、生命周期、队列等因素的影响,从而更好地理解和预测流动人口的发展趋势;其次,流动人口在流入目的地后的前几年居住并不稳定,这要求城市政府不应仅关注长期稳定的流动人口,还应该尽力在人口进入城市初期为其提供优质的就业发展机会、社会保障和公共服务等,降低其二次流动风险;最后,由于流动人口在选择流入地和选择定居地所考量的因素有所差别,城市管理者需要有针对性地弥补城市短板,全面提高城市的人口吸引力和综合竞争力,实现从“吸引人”到“留住人”的转变。

注释:

① “二次流动”是指流动人口在首次流动之后更换流入地的行为。不仅包括“第二次流动”,即首次更换流入地,也包括多次更换流入地的行为。

② 此处的“市”及文中的“城市”,是指地级市和直辖市的市域范围。

③ 在普查表的填写说明中,儿童在父母外出务工地上学的情况应算作随同迁移,只有“六周岁及以上因考入各级各类学校或参加本地各单位举办的各种学习班、培训班,而离开户口登记地的人”才被认为是因学习培训而流动的人口。但在实际调查中,不排除有些普查员将前类儿童算作因学习培训而流动的人口。因此,该类流动人口的比例有高估的可能;相应的,随同迁移的流动人口比例则有被低估的可能。

| [1] |

Day L H, Ma X. Migration and Urbanization in China[M]. New York/London: M.E. Sharpe, 1994: 25-28.

|

| [2] |

Zhang L. Conceptualizing China's urbanization under reforms[J]. Habitat International, 2008, 32(4): 452-470. DOI:10.1016/j.habitatint.2008.01.001 |

| [3] |

蔡昉. 城市化与农民工的贡献——后危机时期中国经济增长潜力的思考[J]. 中国人口科学, 2010(1): 2-10. [Cai Fang. How migrant workers can further contribute to the urbanization: Potentials of China's growth in post-crisis era[J]. Chinese Journal of Population Science, 2010(1): 2-10.] |

| [4] |

段成荣, 刘涛, 吕利丹. 当前我国人口流动形势及其影响研究[J]. 山东社会科学, 2017(9): 63-69. [Duan Chengrong, Liu Tao, Lv Lidan. Research on the current situation and influences of migration in China[J]. Shandong Social Sciences, 2017(9): 63-69.] |

| [5] |

Fan C C, Sun M, Zheng S. Migration and split households: A comparison of sole, couple, and family migrants in Beijing, China[J]. Environment and Planning A, 2011, 43(9): 2164-2185. DOI:10.1068/a44128 |

| [6] |

杨菊华. 中国流动人口的社会融入研究[J]. 中国社会科学, 2015(2): 61-79. [Yang Juhua. Research on the assimilation of the floating population in China[J]. Social Sciences in China, 2015(2): 61-79.] |

| [7] |

Zhu Y, Chen W. The settlement intention of China's floating population in the cities: Recent changes and multifaceted individual-level determinants[J]. Population, Space and Place, 2010, 16(4): 253-267. |

| [8] |

刘涛, 陈思创, 曹广忠. 流动人口的居留和落户意愿及其影响因素[J]. 中国人口科学, 2019(3): 80-91. [Liu Tao, Chen Sichuang, Cao Guangzhong. Comparing migrants' intentions of settlement and hukou transfer in the Pearl River Delta[J]. Chinese Journal of Population Science, 2019(3): 80-91.] |

| [9] |

刘涛, 齐元静, 曹广忠. 中国流动人口空间格局的演变特征、形成机制及城镇化效应——基于2000和2010年人口普查分县数据的分析[J]. 地理学报, 2015, 70(4): 568-582. [Liu Tao, Qi Yuanjing, Cao Guangzhong. China's floating population in the 21st century: Uneven landscape, influencing factors, and effects on urbanization[J]. Acta Geographica Sinica, 2015, 70(4): 568-582.] |

| [10] |

杨云彦, 石智雷. 中国农村地区的家庭禀赋与外出务工劳动力回流[J]. 人口研究, 2012, 36(4): 3-17. [Yang Yunyan, Shi Zhilei. Family endowment and return migration in rural China[J]. Population Research, 2012, 36(4): 3-17.] |

| [11] |

刘涛, 卓云霞, 王洁晶. 邻近性对人口再流动目的地选择的影响——分析框架与实证研究[J]. 地理学报, 2020, 75(12): 2716-2729. [Liu Tao, Zhuo Yunxia, Wang Jiejing. How multi-proximity affects destination choice in onward migration: A nested logit model[J]. Acta Geographica Sinica, 2020, 75(12): 2716-2729. DOI:10.11821/dlxb202012012] |

| [12] |

牛建林. 城市"用工荒"背景下流动人口的返乡决策与人力资本的关系研究[J]. 人口研究, 2015, 39(2): 17-31. [Niu Jianlin. Human capital and returning decision of migrant workers in the era of emerging urban labor shortage[J]. Population Research, 2015, 39(2): 17-31.] |

| [13] |

马小红, 段成荣, 郭静. 四类流动人口的比较研究[J]. 中国人口科学, 2014(5): 36-46. [Ma Xiaohong, Duan Chengrong, Guo Jing. A comparative study on four types of floating population[J]. Chinese Journal of Population Science, 2014(5): 36-46.] |

| [14] |

段成荣, 吕利丹, 邹湘江. 当前我国流动人口面临的主要问题和对策——基于2010年第六次全国人口普查数据的分析[J]. 人口研究, 2013, 37(2): 17-24. [Duan Chengrong, Lv Lidan, Zou Xiangjiang. Major challenges for China's floating population and policy suggestions: An analysis of the 2010 population census data[J]. Population Research, 2013, 37(2): 17-24.] |

| [15] |

马瑞, 徐志刚, 仇焕广, 等. 农村进城就业人员的职业流动、城市变换和家属随同状况及影响因素分析[J]. 中国农村观察, 2011(1): 2-9, 19. [Ma Rui, Xu Zhigang, Qiu Huanguang, et al. Factors influencing rural-urban migrants' occupation choice, settlement and family accompanying[J]. China Rural Survey, 2011(1): 2-9, 19.] |

| [16] |

符平, 唐有财. 倒"U"型轨迹与新生代农民工的社会流动——新生代农民工的流动史研究[J]. 浙江社会科学, 2009(12): 41-47. [Fu Ping, Tang Youcai. Inverted U-shaped trajectory and the social mobility of new generation peasant-workers[J]. Zhejiang Social Sciences, 2009(12): 41-47. DOI:10.3969/j.issn.1004-2253.2009.12.006] |

| [17] |

常进雄, 赵海涛. 农民工二次跨区流动的特征分析[J]. 中国人口科学, 2015(2): 84-92. [Chang Jinxiong, Zhao Haitao. Feature analysis of the second inter-regional migration of migrant labour[J]. Chinese Journal of Population Science, 2015(2): 84-92.] |

| [18] |

田明. 进城农民工的高流动性及其解释[J]. 清华大学学报(哲学社会科学版), 2013, 28(5): 69-80. [Tian Ming. An investigation on job mobility of China's migrant workers[J]. Journal of Tsinghua University(Philosophy and Social Sciences), 2013, 28(5): 69-80.] |

| [19] |

杜鹏, 张航空. 中国流动人口梯次流动的实证研究[J]. 人口学刊, 2011(4): 14-20. [Du Peng, Zhang Hangkong. An empirical study on the laddering migration of China's floating population[J]. Population Journal, 2011(4): 14-20. DOI:10.3969/j.issn.1004-129X.2011.04.002] |

| [20] |

张航空. 梯次流动对流动人口居留意愿的影响[J]. 人口与发展, 2014, 20(3): 18-23. [Zhang Hangkong. Influence of laddering migration on residing preference[J]. Population and Development, 2014, 20(3): 18-23. DOI:10.3969/j.issn.1674-1668.2014.03.005] |

| [21] |

石智雷, 朱明宝. 农民工的就业稳定性与社会融合分析[J]. 中南财经政法大学学报, 2014(3): 49-58. [Shi Zhilei, Zhu Mingbao. Employment stability and social integration of migrant workers[J]. Journal of Zhongnan University of Economics and Law, 2014(3): 49-58. DOI:10.3969/j.issn.1003-5230.2014.03.007] |

| [22] |

田明. 中国东部地区流动人口城市间横向迁移规律[J]. 地理研究, 2013, 32(8): 1486-1496. [Tian Ming. The migration patterns of floating population across cities in eastern China[J]. Geographical Research, 2013, 32(8): 1486-1496.] |

| [23] |

李若建. 广东省外来人口的定居性与流动性初步分析[J]. 人口研究, 2007, 31(6): 45-54. [Li Ruojian. Propensity for permanent settlement and mobility of migrants in Guangdong Province[J]. Population Research, 2007, 31(6): 45-54. DOI:10.3969/j.issn.1000-6087.2007.06.010] |

| [24] |

林李月, 朱宇. 流动人口城市间流动的时空结构特征及其性别差异: 基于福建省的实证研究[J]. 地理科学, 2015, 35(6): 725-732. [Lin Liyue, Zhu Yu. The space-time paths of the migrants' mobility across cities and their gender difference: Based on a survey in Fujian Province[J]. Scientia Geographica Sinica, 2015, 35(6): 725-732.] |

| [25] |

高更和, 杨慧敏, 许家伟, 等. 农民工务工地非稳定性研究——以河南省33个村为例[J]. 人文地理, 2016, 31(2): 43-49. [Gao Genghe, Yang Huimin, Xu Jiawei, et al. Study on the instability of migrant workers' working place: A case study of 33 villages in Henan Province[J]. Human Geography, 2016, 31(2): 43-49. DOI:10.3969/j.issn.1673-6974.2016.02.030] |

| [26] |

李亚青, 吴联灿, 申曙光. 企业社会保险福利对农民工流动性的影响——来自广东珠三角地区的证据[J]. 中国农村经济, 2012(9): 61-73. [Li Yaqing, Wu Liancan, Shen Shuguang. The impact of corporate social insurance benefits on the mobility of migrant workers: Evidences from Pearl River Delta of Guangdong[J]. Chinese Rural Economy, 2012(9): 61-73.] |

| [27] |

Hare D. 'Push' versus 'pull' factors in migration outflows and returns: Determinants of migration status and spell duration among China's rural population[J]. The Journal of Development Studies, 1999, 35(3): 45-72. DOI:10.1080/00220389908422573 |

| [28] |

白南生, 李靖. 农民工就业流动性研究[J]. 管理世界, 2008(7): 70-76. [Bai Nansheng, Li Jing. Research on employment mobility of migrant workers[J]. Management World, 2008(7): 70-76.] |

| [29] |

王子成, 赵忠. 农民工迁移模式的动态选择: 外出、回流还是再迁移[J]. 管理世界, 2013(1): 78-88. [Wang Zicheng, Zhao Zhong. The dynamic choice of migration mode of migrant workers: Out-migration, returning or re-migrating[J]. Management World, 2013(1): 78-88.] |

| [30] |

Powers D, Xie Y. Statistical Methods for Categorical Data Analysis[M]. Bingley, UK: Emerald Group Publishing, 2008: 1-7.

|

| [31] |

李志刚, 刘达, 林赛南. 中国城乡流动人口"回流"研究进展与述评[J]. 人文地理, 2020, 35(1): 1-10, 62. [Li Zhigang, Liu Da, Lin Sainan. A literature review of the study on return floating population in China[J]. Human Geography, 2020, 35(1): 1-10, 62.] |

| [32] |

Zhu Y, Lin L Y. Continuity and change in the transition from the first to the second generation of migrants in China: Insights from a survey in Fujian[J]. Habitat International, 2014, 42: 147-154. DOI:10.1016/j.habitatint.2013.12.002 |

| [33] |

卓玛草, 孔祥利. 农民工留城意愿再研究——基于代际差异和职业流动的比较分析[J]. 人口学刊, 2016(3): 96-105. [Zhuo Macao, Kong Xiangli. Further research on city-residing willingness of the migrant workers: Based on comparative analysis of generational differences and occupational mobility[J]. Population Journal, 2016(3): 96-105.] |

| [34] |

Cao G Z, Li M, Ma Y, et al. Self-employment and intention of permanent urban settlement: Evidence from a survey of migrants in China's four major urbanising areas[J]. Urban Studies, 2015, 52(4): 639-664. DOI:10.1177/0042098014529346 |

| [35] |

吴兴陆. 农民工定居性迁移决策的影响因素实证研究[J]. 人口与经济, 2005(1): 5-10. [Wu Xinglu. Experimental research on the factors of the peasantry labors' migration decision for settlement[J]. Population & Economics, 2005(1): 5-10.] |

| [36] |

叶鹏飞. 农民工的城市定居意愿研究——基于七省(区)调查数据的实证分析[J]. 社会, 2011, 31(2): 153-169. [Ye Pengfei. Residential preferences of migrant workers: An analysis of the empirical survey data from seven provinces/districts[J]. Chinese Journal of Sociology, 2011, 31(2): 153-169.] |

| [37] |

张车伟, 蔡昉. 试论加入WTO对中国就业结构的影响[J]. 当代经济科学, 2002(3): 14-19. [Zhang Chewei, Cai Fang. Tentatively on the impact of WTO entry on China's employment structure[J]. Modern Economic Science, 2002(3): 14-19. DOI:10.3969/j.issn.1002-2848.2002.03.003] |

| [38] |

肖智, 张杰, 郑征征. 劳动力流动与第三产业的内生性研究——基于新经济地理的实证分析[J]. 人口研究, 2012, 36(2): 97-105. [Xiao Zhi, Zhang Jie, Zheng Zhengzheng. Endogeneity between labor mobility and tertiary industry: An empirical analysis based on new economic geography[J]. Population Research, 2012, 36(2): 97-105.] |

| [39] |

张亚丽, 方齐云. 城市舒适度对劳动力流动的影响[J]. 中国人口·资源与环境, 2019, 29(3): 118-125. [Zhang Yali, Fang Qiyun. The impact of city amenity on labor migration[J]. China Population, Resources and Environment, 2019, 29(3): 118-125.] |

| [40] |

夏怡然, 陆铭. 城市间的"孟母三迁"——公共服务影响劳动力流向的经验研究[J]. 管理世界, 2015(10): 78-90. [Xia Yiran, Lu Ming. "Three Moves of Mengmu" between cities: An empirical study on the influence of public services on labor migration[J]. Management World, 2015(10): 78-90.] |