2. 北京大学-林肯研究院城市发展与土地政策研究中心, 北京 100871

2. Peking University-Lincoln Institute Center for Urban Development and Land Policy, Beijing 100871, China

作为世界人口大国,我国食品加工制造业承担着保障国计民生的重任。近年来,随着产品研发投入和技术创新力度不断加强,我国食品加工制造业取得了长足的进步,表现为产品结构优化和食品安全质量水平提升。伴随着经济全球化的进程,中国食品开始走向世界,将具有中国特色的饮食文化传播到世界各地的同时,也推动了我国食品出口贸易的发展。因此,研究中国食品出口贸易地理网络演化特征及其动力机制具有十分重要的现实意义。

食品贸易一直是政治学、经济学、管理学的热门议题,在研究视角上,现有研究大多是从技术贸易壁垒[1, 2]、文化距离[3]、食品安全[4, 5]等外在因素对食品贸易的影响以及食品贸易发展战略[6]等视角切入,关注食品贸易蕴含的政治、经济和文化意义,但以考察单一要素的影响为主。在空间尺度上,现有关于国际贸易网络的研究大多将中国作为一个节点,考察不同国家间的双边贸易联系,鲜少从更微观的区域乃至省份尺度进行分析。虽然这类研究能够较好地反映不同国家之间的互动关系以及中国在世界贸易网络中的归属,但缺少对中国内部不同区域贸易网络结构及演化规律独特性的把握。我国幅员辽阔,不同区域的自然资源禀赋、经济发展水平、政策制度环境、文化背景等均有所差异。食品贸易根植于文化,不同省份所处的经济社会环境不同,积累的文化认同感与饮食偏好不同,导致其出口选择各异,从而形成差异化的省份—国家尺度贸易网络,故有必要将我国食品贸易地理网络研究由宏观的国家尺度拓展至中观的省级尺度,以突出不同省份在贸易地理网络格局及其演化趋势上的差异化特征。在研究方法上,演化经济地理学对于贸易行为跨时空演化特征的动态考察亦可应用于食品贸易领域。通常,双边贸易层面的出口增长可以被分解为新目的国进入带来的贸易红利和现有贸易联系的强度变化,对应于目的国扩张、原目的国的出口额增长以及比较优势扩展等维度[7]。由于不同维度的内涵不同,故同一影响因素对其作用机制及效果通常有所差异,故应当对食品贸易网络动态演化进行多维度的细化分解研究。

考虑到食品贸易本身具有文化交流的作用,海外华人群体作为中国饮食文化的传承者和传播的主力军,对于我国食品出口贸易的重要性不言而喻。此外,基于扩展引力模型,不同国家之间的文化距离大小亦会对食品贸易产生差异化的影响。林航和黄陈爱[8]对我国白酒出口与文化交流关系的实证研究表明,华人华侨有利于中国白酒出口增长,而中外文化差异则会对跨国文化交流的效果产生负向影响。可见,海外华人网络与文化距离均会对食品出口贸易产生重要影响,且二者的作用方向相反。现有研究大多仅关注二者之一对国际贸易的影响,鲜少通过文化内涵的联系将华人网络和文化距离纳入同一解释框架中。

综上,本文基于2000—2016年中国海关贸易数据,以中国各省份食品出口贸易地理网络演化为研究对象,首先将其分解为新目的国进入、出口额增长和比较优势扩展这三个维度,并展示其在研究期内的动态格局变化;其次,将华人网络和文化距离均纳入解释框架中,分析其对中国各省份食品出口贸易地理网络演化的影响,并此基础上进一步考察文化距离的中介效应。本研究可能的贡献在于:第一,从省份尺度切入研究我国食品出口贸易地理网络演化,将现有国际贸易研究由宏观向中观拓展,揭示了我国各省份贸易地理网络的差异化空间格局与演化特征;第二,结合食品出口贸易的文化特征,将华人网络与文化距离共同纳入解释框架中,并对文化距离在华人网络影响食品出口贸易的中介效应进行深入研究,为国际贸易领域的文化距离中介效应补充了实证证据;第三,将食品出口贸易网络演化分解为目的国扩张、出口额增长和比较优势扩展三个维度,关注出口增长的“量变”和“质变”过程,丰富了贸易网络演化研究的内涵。

1 理论背景与解释框架 1.1 移民网络与国际贸易20世纪90年代以来,伴随着全球人口迁移和国际贸易的发展,海外移民网络在国际贸易中发挥着日益重要的作用,引起了国内外学者的广泛关注。现有研究主要聚焦以下两个方面的内容:一是通过实证研究检验移民网络对国际贸易的促进作用[9, 10],并进一步区分国家和产品异质性,如Dunlevy以及Briant等学者均验证了移民网络对贸易的促进作用在政治制度不完善的目标市场更为显著[11, 12],Rauch和Trindade的研究则表明华人移民网络对异质商品的促进作用强于同质商品[13]。二是关注海外移民网络促进国际贸易的渠道,现有文献主要将移民网络的作用机制划分为需求偏好效应和社会网络效应。需求偏好效应指的是移民对于其母国的产品具有特定的消费偏好和需求,能够在目的国为母国的商品创造更大的市场空间,促进母国与目的国之间的贸易增长[14-16];社会网络效应则认为移民网络能够克服语言、文化、制度等非正式贸易壁垒,通过建立社会网络传递目的国市场信息,以降低国际贸易过程中的不确定性[11, 17-22]。例如,移民能够提供目的国市场供求信息,降低出口企业盲目进入新市场的可能性[18-20];移民网络的存在亦能够通过“声誉”约束买卖双方的交易行为,有利于提高合同的执行力[11, 21];移民熟悉目的国的语言和文化以及商业和法律体制,还能够帮助出口企业搜寻到便宜的厂房和设备,降低其固定成本和运营成本[22]。

基于以上分析,现有文献已从理论或实证上深入研究了移民网络对国际贸易的积极影响及其作用机制,但尚存些许不足之处,如对移民和国际贸易的研究大多从宏观视角切入,鲜少关注移民网络对不同维度出口增长的联系。近年来,部分国内学者通过实证研究证实移民网络对出口集约边际和扩展边际存在差异化影响[22-24],但由于二元边际的分解标准与研究时段不同,得到的研究结论尚不具有普适性。此外,现有研究虽对比考察了移民网络对不同类别商品贸易的影响力,如Herander和Saavedra研究发现移民网络对消费品贸易的影响大于中间品[25],但对商品的分类尚停留在较粗的尺度。移民作为文化交流和传播的媒介,其需求偏好效应通常仅作用于农产品、食品、特色工艺品等具有文化内涵的消费品,粗放的产品分类易导致这一效应的影响力被低估,有必要进一步聚焦特定行业进行细化研究。

综上,本文选择食品这一具有文化底蕴的行业,从需求偏好效应和社会网络效应两方面考察海外华人网络的建立对我国食品出口贸易的促进作用。从消费偏好的角度来看,受相同饮食习惯的影响,目的国华人网络的存在会使得该国产生对中国食品天然的需求,故海外华人集聚的国家更容易成为我国食品出口贸易的目的国。从信息传递的角度来看,目的国严格的商业和法律制度、监管措施,以及对食品安全较高的检验检疫标准,均会为我国食品出口带来高昂的进入成本,海外华人网络能够帮助出口企业获取目的国信息并起到协调作用,从而规避出口风险,降低出口沉没成本。因此,建立并利用海外华人网络是驱动我国食品出口贸易增长的重要途径。

1.2 文化距离与国际贸易文化距离能够反映不同国家间文化特征的差异化程度,包括语言、价值观、行为准则和偏好等多个维度。基于贸易引力模型及其扩展形式,两国间的贸易流量与地理距离、经济距离、文化距离等均成反比。通常而言,文化距离会对国际贸易产生负向影响,出口地与目的国之间的文化距离越近,出口面临的不确定性就越小,出口成功率也就越高[26]。在此基础上,现有理论与实证研究对文化距离和国际贸易的作用机制进行了深入探讨,认为文化距离主要通过影响贸易成本和消费者偏好来影响国际贸易[27-30],即两国之间的文化距离越大,信息交流的成本就越高,消费偏好和需求结构的差异也越大,越不利于国际贸易的展开。现有文献多聚焦于文化差异对全行业贸易或某些特定行业如农产品贸易的促进作用,如林航和林锴的研究证实文化交流有利于中国茶叶出口[31],但关于文化距离对其他细分行业的影响研究则相对有限。

综上,将文化距离纳入解释框架中,考察其对我国食品行业出口贸易的影响,能够为文化差异与国际贸易关系研究补充细分行业的实证证据。与我国文化距离越近的国家,越容易产生对于中国饮食文化的认同感,对中国食品的偏好和需求也更大,且进行国际贸易时面临的信息成本相对较低,故有利于我国食品出口贸易增长;反之,与我国文化距离越远的国家,对中国食品的接受度就越低,出口面临的风险和不确定性也越大,使得我国向其进行食品出口贸易扩展受限。

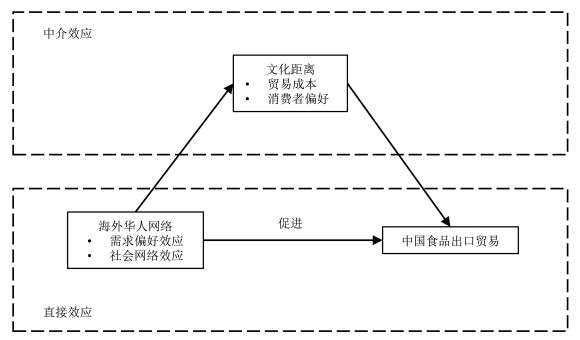

1.3 文化距离对移民网络影响贸易的中介效应对比可知,移民网络与文化距离对国际贸易的作用机制存在一定的相似性,即均是通过影响目的国消费偏好和需求结构或降低信息分享和传递成本对国际贸易产生正向或负向的影响,且二者的作用方向相反。在建立国家间经贸联系的过程中,移民等人口迁移能够带动语言、风俗习惯等社会资本的跨国流动,促进不同国家之间的文化交流和传播,提升不同国家之间的文化认同感[31]。这一现象得到了少数学者的关注,如袁海东和朱敏在研究海外华人网络对OFDI的影响时证实了文化距离具有中介效应[32],认为海外华人网络的存在有利于缩小我国与目的国之间的文化差异,从而间接地促进中国对外投资。但是,这一效应在国际贸易领域中是否存在尚未得到检验。因此,本文将采用逐步回归模型验证海外华人网络的建立是否能够削弱文化距离对我国食品贸易的负效应,并间接促进我国食品出口增长,基于贸易视角对文化距离的中介效应进行进一步考察。研究框架如图 1所示:

|

图 1 文化距离对华人网络影响食品贸易的中介作用机制 Fig.1 Mechanism Diagram of Intermediate Effect of Cultural Distance |

本文数据来源于2000—2016年的中国海关贸易数据库(CCTS),该数据库包含有产品HS编码、企业代码、贸易额及数量、出口地及目的国等详细的中国进出口贸易信息。选取2位HS第15—22及24章中具有文化内涵的食品加工制造业产品作为研究对象,具体包括动植物油脂、动植物及乳制品、糖、可可、饮料、酒及醋、烟草等,均为经加工的食品加工制造业产品,不包括未经加工的遍在性动植物制品。基于数据可得性和准确性的考量,对样本进行了如下处理:①剔除缺失年份、贸易额及目的国等关键信息的数据;②海关库中包含了大量不直接参与生产,仅作为贸易中介帮助企业完成报关流程并转手货物的贸易公司,这些贸易公司不属于本文的研究对象。因此,参考郭琪和朱晟君[33]的方法,依据企业名称中是否含有“进出口”“贸易”“商贸”“外贸”“物流”等关键词对贸易公司进行识别并剔除。最终,构建2000—2016年省份—目的国尺度的面板数据,共包括31个省级行政单元,189个国家或地区。

2.2 指标构建演化经济地理学主要关注经济主体的动态性,包括其在某一市场维度的进入、退出、增长、衰退等行为。相比于出口额等积累性绝对值指标,考察经济主体的动态行为能够消除其发展基础的影响,从而更好地体现其演化特征。本文主要考察中国食品出口贸易网络演化,从省份—目的国层面对出口增长进行分解,将其划分为已出口目的国的出口额增加和比较优势扩展,以及新出口目的国带来的出口额增加,以全面展示我国食品出口贸易网络演化的特征。

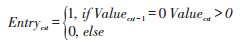

(1)新进入目的国识别

采用郭琪[7]的方法对我国各省份食品出口贸易的新目的国进行识别。若前一年省份c与目的国s之间尚未建立贸易联系,而后一年开始向该目的国出口食品工业产品,则认为省份c在后一年进入了新目的国s,发生了出口市场扩张,Entrycst取值为1,否则取值为0。

|

(1) |

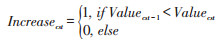

(2)出口额增长识别

通过构造一个虚拟变量Increasecst,识别我国各省份在已出口目的国的食品出口贸易额增加,若第t-1期省份c与目的国s之间的食品出口额小于第t期,即认为该省份和目的国之间发生了由集约边际导致的出口额增长,Increasecst取值为1,否则取值为0。

|

(2) |

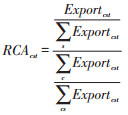

(3)比较优势扩展识别

显性比较优势指数(RCA)表示某一年一省向某个目的国的出口额占其出口总额的份额与全国出口总额中该目的国出口额所占份额的比值,其具体计算方法如下:

|

(3) |

其中,Exportcst表示t年c省向目的国s的食品加工制造业产品出口贸易总额。若RCAcst大于1,说明c省向s国的出口具有比较优势;反之,若RCAcst小于1,则其不具备比较优势。比较优势扩展的界定参考Zhu等[34]的方法,若第t-1期省份c出口到目的国s的比重低于全国平均水平,而第t期高于全国平均水平,则认为其新获得了比较优势,LQcst取值为1,否则取值为0。

|

(4) |

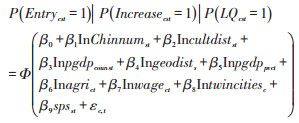

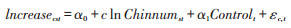

鉴于因变量为省份—目的国尺度的0—1变量,本文建立Probit模型并控制时间和地区固定效应,对华人网络和文化距离对中国各省份食品出口贸易网络演化的影响进行分析,并将出口增长分解为目的国扩张、出口额增长和比较优势扩展这三个维度,以考察华人网络和文化距离在不同维度的作用差异。回归模型如下:

|

(5) |

其中,c和s分别表示出口地和目的国,P(Entrycst = 1) 表示各省份进入新目的国的概率,P(Increasecst = 1) 表示各省份出口额增加的概率,P(LQcst = 1) 则表示出口省份在目的国进行比较优势扩展的概率。

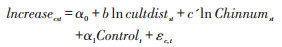

进一步地,为验证文化距离在华人网络对我国食品出口贸易增长是否存在中介作用,建立逐步回归模型如下:

|

(6) |

|

(7) |

|

(8) |

其中,c为华人网络对我国食品出口贸易增长的总效应,c' 为直接效应,ab为中介效应。

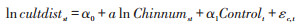

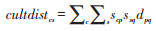

核心解释变量包括:①华人网络(Chinnum),指具有中华民族血统的,且已获得外国国籍的原中国公民及其后裔。本文沿用Ozden等[35]、杨汝岱和李艳[22]等学者的研究方法,使用世界银行对226个国家双边移民存量的统计数据,从中筛选出目的国华人移民的数量表征华人网络,并在纳入模型时取自然对数。该移民数据是目前可获得的最完整的动态移民数据,来源于各移民目的国人口普查数据的统计信息,以一人是否是外国出生或者成为外国公民为统计标准。②文化距离(cultdist),指不同国家文化特征的差异程度,本文使用黄新飞等[36]对中国与目的国民族构成差异的测算结果表征国家间的文化异质性,计算方法为Spolaore和Wacziarg[37, 38]提出的民族人口比重加权法,采用Cavalli-Sforza等[39]测算的全球42个主要民族之间的遗传距离和各民族人口占各国总人口比重进行加权,计算方法如下:

|

(9) |

其中,c代表中国,s代表出口目的国,scp为民族p占中国总人口的比重,ssq为民族q占目的国s总人口的比重,dpq是民族p和q之间的遗传距离。遗传距离对双边经济贸易行为的解释力已在许多实证研究中得以验证,其作用机制包括文化差异的垂直传承、文化偏好的传递机制以及婚姻隔离因素三个方面[36, 37, 40]。由于饮食文化偏好具有代际传递的特征,而遗传距离本身体现了民族异质性和文化包容性的内涵,民族人口构成能够从根本上反映一国文化的起源及其特征,故将其作为衡量国家间文化差异的代理变量纳入回归模型中。

在经济全球化日益深化的大背景下,经济地理学者基于全球—地方互动的视角,对影响贸易地理网络演化的要素进行尺度细分,将其划分为出口地、目的国及二者联系三方面,故模型中纳入的控制变量主要包括上述三个维度。出口地维度的控制变量包括:①各省份人均GDP(pgdp_pv),代表各省份经济发展水平,其通常与对外开放程度呈较强正相关关系;②各省份一产增加值(agri),由于食品工业产品大多以农产品为原材料,对农业依赖程度较高,故应在模型中引入一产增加值作为各省份农业发展水平的刻画;③各省份食品行业就业人员平均工资(wage),代表各省份食品加工制造业的劳动力成本。

目的国维度的控制变量包括:①目的国人均GDP(pgdp_coun),代表目的国的社会经济发展水平,用于衡量目的国的市场规模和需求结构;②中国与目的国之间的地理距离(geodist),采用我国与目的国首都之间的距离代表运输成本。

出口地—目的国联系维度的控制变量包括:①各省份友好城市数量(twincities),数据来源于中国人民对外友好协会出版的《中国城市竞争力专题报告》,建立国际友好城市有利于提高对外开放程度,为各省份食品出口贸易营造良好的国际环境;②中国与目的国之间的贸易壁垒强度(sps),采用目的国对中国发起的卫生和植物安全检疫(SPS)通报数量作为衡量。由于食品加工制造业产品对时间成本的敏感性,复杂的检验流程及严苛的检疫标准可能导致出口食品超过保质期或直接失去出口机会,提高食品出口的成本。各解释变量所含具体信息及数据来源见表 1。

| 表 1 解释变量基本信息 Tab.1 Description of Independent Variables |

为全方位地展示我国食品出口贸易网络的时空演化格局,分别从出口额增长、目的国地理扩张和比较优势拓展的角度出发,刻画不同时间阶段、不同空间尺度下我国食品出口贸易地理网络的差异化结构特征及其动态演化规律。

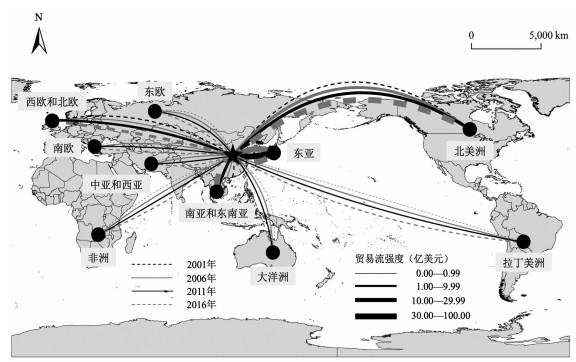

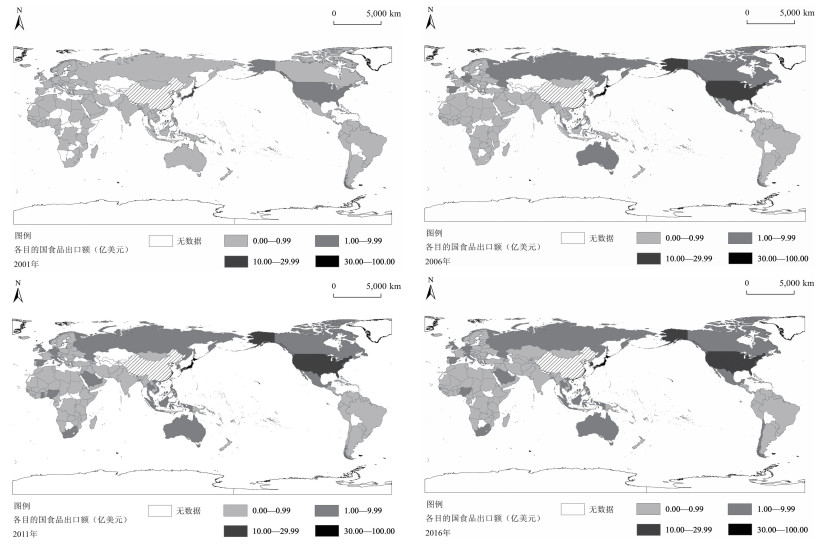

3.1 中国食品出口贸易网络概述伴随着经济全球化和贸易自由化的发展,我国食品出口贸易网络与世界各区域的联系强度逐步提高(如图 2),全球—地方联系亦不断加深。从空间结构上看,我国食品出口贸易网络具有不均衡性,以东亚、南亚和东南亚、北美以及西欧和北欧为主要贸易流向,多为与我国文化和地理距离相近,或是经济发展水平较高、华人移民较多的目的国所处区域,且区域间差异呈现出不断扩大的态势。2016年,我国对这四个区域的食品出口贸易额高达163.90亿美元,占全国食品总出口额的81%,其中,东亚在我国食品出口贸易网络中始终占据主导地位,出口额由2001年的25.97亿美元增至2016年的90.09亿美元,比世界其他区域高出三至数十倍不等,体现了文化和地理邻近性对我国食品出口贸易网络的重要作用。

|

图 2 2000—2016年中国食品出口贸易网络演化 Fig.2 The Evolution of China's Food Export Trade Network During 2000—2016 注:该图基于国家测绘地理信息局标准地图(审图号为GS(2016)1667号)绘制,底图无修改。下同。 |

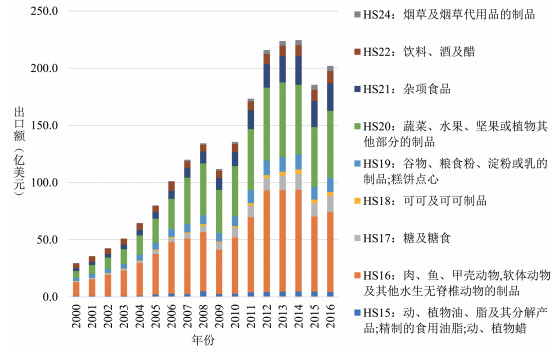

首先,分国家和省级两个尺度考察我国食品加工制造业出口贸易额随时间的变化趋势。如图 3所示,2000—2016年我国食品出口贸易额整体呈现出较为稳定的增长态势,从2000年的29.56亿美元增至2016年的201.99亿美元,其中有个别年份存在波动。进一步分产品来看,可知我国食品出口贸易以动植物制品为主,杂项食品(如咖啡、茶、调味料、冰淇淋等)、糖及糖食、饮料、酒及醋也占据了较大份额,各类食品加工制造业产品的出口贸易额随时间的变化趋势大体保持一致。

|

图 3 2000—2016年中国食品加工制造业产品出口额 Fig.3 Export Trade Values of Products of China's Food Industry During 2000—2016 |

我国食品出口贸易网络演化可大致被划分为两个阶段:①第一阶段为2000—2008年,2001年加入世界贸易组织(WTO)后,我国面临的国际经贸环境得以改善,为我国食品出口贸易带来了增长的契机,故该阶段我国食品加工制造业产品出口额呈指数级增长;②第二阶段为2009— 2016年,期间我国食品出口贸易额呈现出先减少后波动增加的特点。2008年全球金融危机使得我国食品出口贸易受到巨大冲击,表现为2009年出口额大幅下降,而后虽快速恢复增长态势但并不稳定,至2012年连续大幅度增长后回调。2014—2016年,受农产品生产和流通成本上升过快以及贸易保护主义抬头等国际国内环境影响,我国食品加工制造业产品出口贸易于2015年经历了又一次低谷,但依然保持着一定的韧性。

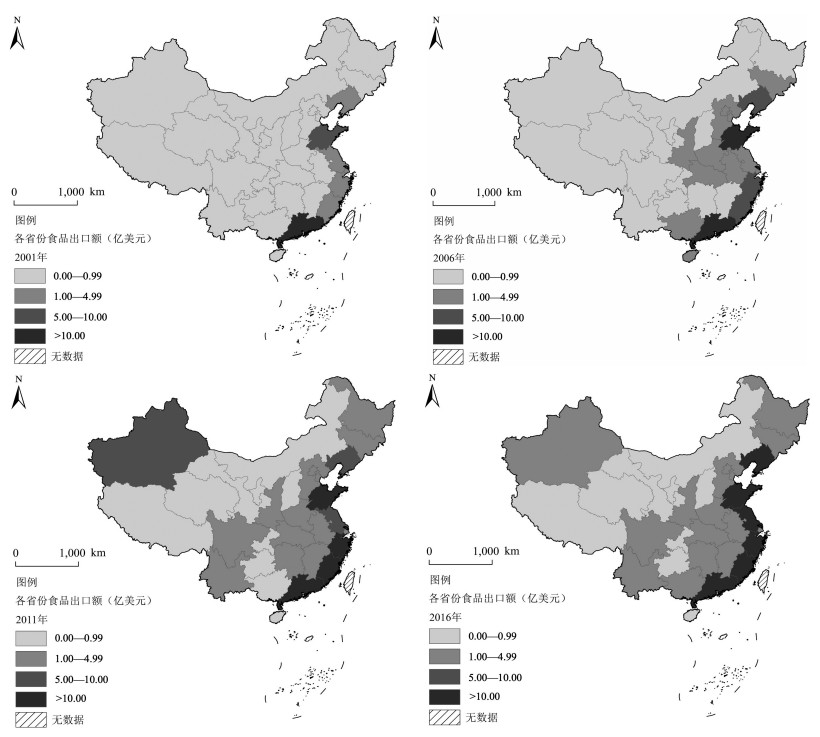

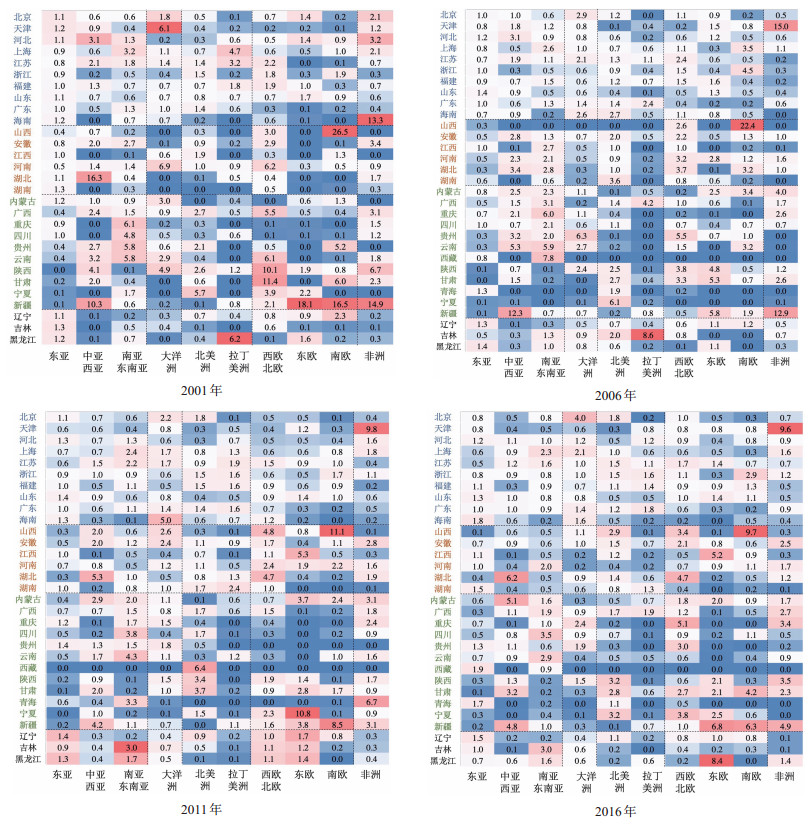

在省级尺度,本文选取2001年、2006年、2011年和2016年4个代表年份对我国各省份食品加工制造业出口的空间格局进行分析(图 4)。整体而言,我国食品出口贸易网络演化由位于东部地区的省份主导,随时间推移有逐渐向中西部地区扩展的趋势。其中,山东、广东、福建、浙江和辽宁五省始终占据食品出口优势地位,河北、河南、云南等内陆省份位列第二梯队,增速较快,推动了我国中西部地区食品出口贸易的发展。

|

图 4 2000—2016年中国各省份食品出口贸易额 Fig.4 Food Export Trade Values of China's Provinces During 2000—2016 注:该图基于国家测绘地理信息局比例尺为1:2000万标准地图(审图号为GS (2019) 1599)绘制,底图无修改。下同。 |

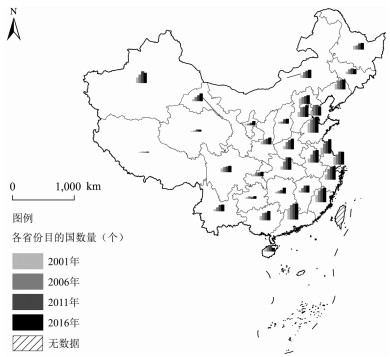

考察我国各省份食品出口贸易目的国数量的演化特征,由图 5可知,2011年以前,我国各省份食品出口贸易目的国数量整体稳步增加,而2012—2016年大多数省份出现了明显的增速放缓,甚至有个别省份存在目的国数量减少的现象。可见,我国食品出口贸易目的国扩张主要发生于2000—2011年,期间各省份贸易网络连接度显著提高,而2012年以后新目的国进入开始放缓,部分省份出现有目的国退出现象,贸易网络结构变动较大。

|

图 5 2000—2016年中国各省份食品出口目的国数量 Fig.5 Numbers of Food Export Trade Destinations of China's Provinces During 2000—2016 |

进一步地,在目的国维度分析我国食品出口贸易时空动态格局可知(如图 6),研究期内,我国食品出口目的国呈稳定的扩张态势,目的国数量由2001年的160个增加至2016年的209个,贸易网络联通度和复杂度显著提升,新拓展的目的国大多分布于中亚、非洲、东欧、大洋洲等地区。从出口额来看,我国食品贸易主要目的国包括东亚的日本和韩国,东南亚的菲律宾、越南、泰国、马来西亚,以及美国、俄罗斯等,且2001—2016年各目的国出口额整体显著增加。

|

图 6 2000—2016年各目的国食品出口贸易额 Fig.6 Food Export Trade Values of Destination Countries During 2000—2016 |

目的国数量的多少能够在一定程度上反映我国各省份食品出口贸易的多样化程度,但其受到新目的国进入和原有目的国退出的共同影响,故仅考察绝对数量的变动难以准确反映我国食品出口贸易网络的结构特征及其演化规律。本文通过计算我国各省份对世界不同区域食品出口贸易的RCA指数对其比较优势进行刻画,并对RCA矩阵数据进行可视化以突出其高值与低值的分布(图 7),RCA指数越大越偏暖色,越趋近于0则色调越冷。此外,在纵坐标轴上以不同颜色区分我国各省份所处地区,其中蓝色表示部,橙色表示中部,绿色表示西部,黑色表示东北。

|

图 7 2000—2016年中国各省份食品出口贸易RCA矩阵 Fig.7 Food Export Trade RCA Matrix of China's Provinces During 2000—2016 |

从整体来看,我国食品出口贸易RCA指数的高值和低值均主要集中于中西部和东北地区,冷暖色调对比鲜明,东部地区的颜色则相对较浅,表明我国不同地区食品出口贸易网络结构具有差异性。考察贸易网络比较优势的演化趋势可知,RCA矩阵的颜色随时间推移逐渐变浅,高值和低值中心的分布虽具有延续性,但其数量及覆盖范围均有明显减小趋势,即各省份食品出口贸易网络结构的多样化程度正逐渐弱化。其中,东部沿海省份的贸易网络结构趋同于全国平均水平,高值中心主要位于北京与大洋洲和天津与非洲之间,未出现稳定分布的低值中心。内陆地区各省份贸易网络则具有两极化的结构特征,高低值中心的空间分布具有互补性,高值中心主要集中于内蒙古、湖北、新疆、甘肃与中亚和西亚,云贵、川渝、黑吉与南亚和东南亚,以及大多数中西部省份与欧洲之间,低值中心则主要围绕高值中心周边分布。

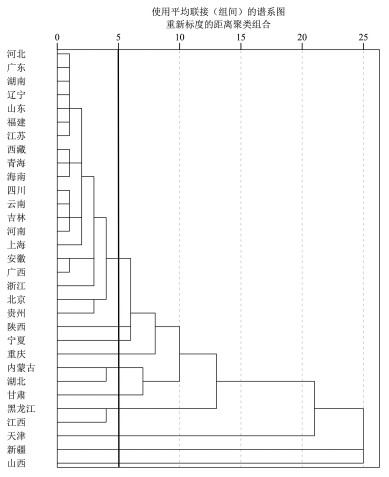

为细化考察我国各省份食品出口贸易地理网络结构的相似性,本文以2016年我国各省份食品出口贸易在世界不同区域的RCA分布为标准进行聚类分析,结果见图 8。由聚类谱系图可知,我国绝大多数东部省份在目的国选择上具有相似性,其具有比较优势的出口目的国主要位于东亚和北美洲;少数中西部省份由于具有独特的食品贸易倾向,RCA分布呈现极强的空间不均衡性,通常自成一类,如天津与非洲,新疆与东欧和南欧、中亚和西亚,山西与南欧之间紧密的食品贸易联系等。

|

图 8 2016年中国各省份食品出口贸易RCA聚类分析 Fig.8 Cluster Analysis of Export Destination Structure of China's Provinces in 2016 |

描述性分析的结果显示,研究期内我国各省份食品出口贸易网络在出口额增长、目的国扩张和比较优势扩展等多维度呈现出了不同的演化特征,具有鲜明的区域差异,故有必要从省份尺度对我国食品贸易地理网络动态格局进行分解,下文将使用实证方法深入研究。

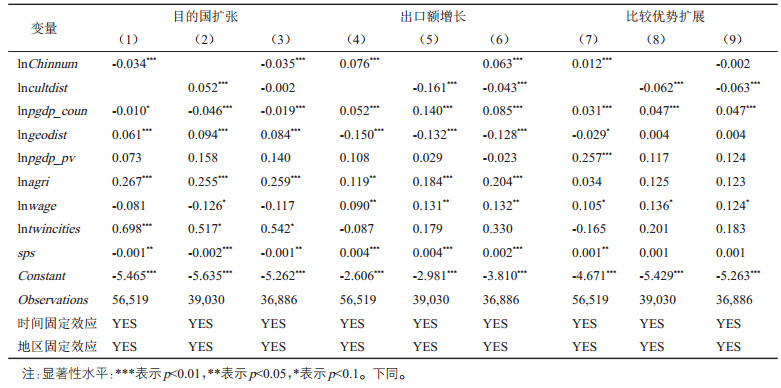

4 实证结果及分析 4.1 食品贸易网络演化模型回归结果将中国食品出口贸易网络演化分解为目的国扩张、出口额增长和比较优势扩展三部分,在控制时间和地区固定效应的情况下分别进行回归,回归结果如表 2所示。

| 表 2 食品贸易网络演化与华人网络、文化距离 Tab.2 Results of Food Export Network Evolution Model |

首先,考察华人网络和文化距离对目的国扩张的影响,由模型(3)的回归结果可知,华人移民数量的系数显著为负,文化距离则不显著,表明2001—2016年期间,我国各省份食品出口更倾向于向华人数量较少的目的国进行拓展。这一结论与张晓毅和刘文[24]得出的结论相同,即移民网络对新市场的拓展具有“挤出效应”,可能的原因在于基于引力模型及其扩展形式,出口目的国扩张存在一定的先后顺序。改革开放以来,我国食品出口贸易经历了二十余年的发展,已完成向华人移民较多的目的国的拓展,故开始将贸易联系的范围扩大到华人网络不发达的区域,以实现稳定的出口增长。

其次,考察出口额增长与华人网络和文化距离的关系,回归结果如模型(6)所示,其中华人网络为正向显著,证实了移民网络对我国各省份食品出口额增长具有促进作用。这一结果与许多学者的研究结论相一致[22, 24],表明目的国华人移民网络能够通过增强合同执行力、提供目的国市场需求和交易信息、降低企业交易成本等途径提高出口成功率和出口贸易额增长的概率。文化距离的系数则为负向显著,与方慧和赵甜[29]对农产品贸易的实证研究结果一致,即目的国与我国的文化距离越远,两国在饮食文化偏好和食品需求结构上的相似性就越小,食品出口额增长的概率也就越小。

最后,考察华人网络和文化距离对比较优势扩展的作用,由模型(9)的回归结果可知,我国食品贸易对目的国的比较优势扩展主要受文化邻近性影响,华人网络的系数并不显著,即华人网络在推动食品贸易比较优势扩展过程中的影响力有限。结合模型(6)和(9)的结果可知,文化距离对我国食品出口贸易出口额增长和比较优势扩展过程均具有显著的负向影响,这一结果为文化距离对国际贸易的抑制作用补充了多维度的实证证据。

对比三组回归结果,值得注意的是,贸易壁垒对我国食品出口贸易网络不同维度的演化作用具有显著差异。食品检验检疫标准作为目的国市场的准入门槛,其要求会显著提高企业的生产和出口成本。在模型(3)中,贸易壁垒显著为负,表明实施卫生和植物安全措施(SPS)协定会阻碍我国各省份食品出口的新目的国拓展过程,且面临的贸易壁垒越强,进入新目的国的可能性就越小;而对于模型(6)和(9)中已建立贸易联系的省份对目的国的出口额增长和比较优势扩展而言,贸易壁垒并未起到阻碍作用。可见,SPS协定的实施主要影响食品出口的目的国扩张而非出口额增长和比较优势扩展。

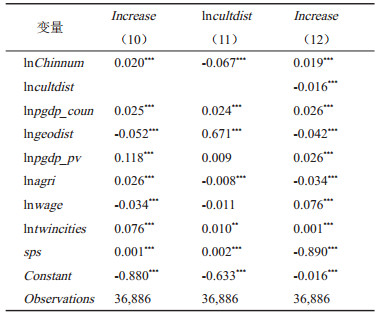

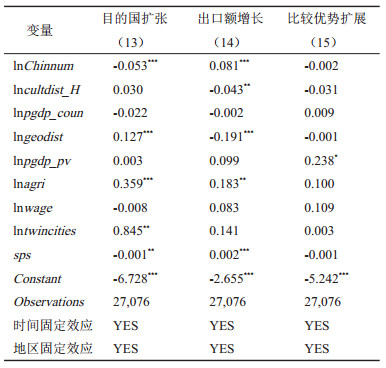

4.2 文化距离的中介效应进一步地,采用逐步回归法来检验文化距离的中介效应,并验证华人网络对出口增长的直接和间接效应是否显著,结果如表 3所示。

| 表 3 文化距离的中介效应 Tab.3 Mediation Effect of Cultural Distance |

在模型(10)中,海外华人网络对我国食品出口额增长具有显著的正效应。结合模型(11)和(12)可知,华人网络的直接效应和作用于文化距离的间接效应均显著为正,表明文化距离对目的国华人网络与我国食品贸易确实存在中介效应,即华人网络能够通过缩小我国与目的国之间的文化差异间接地促进我国食品出口增长。出现这一结果的原因在于,海外华人能够起到文化交流和传播的作用,会对目的国的食品消费偏好和需求产生潜移默化的影响,从而削弱文化差异对我国食品出口的负效应,有利于推动我国食品出口贸易额增长。袁海东和朱敏[32]的研究已证实文化距离在华人网络对OFDI的影响中具有中介作用,本文这一结论则为文化距离的中介效应补充了贸易视角的实证证据。

4.3 稳健性检验上文选取中国与目的国之间的民族构成差异作为文化异质性的代理变量,为保证实证结果的稳健性,本文将采用最常见的Hofstede六维度文化特征数据对国家间文化差异进行测算,作为文化距离的代理变量纳入模型中。表 4的回归结果中,各变量符号与之前的回归结果基本一致,但显著性稍有不同。Hofstede文化距离对目的国扩张的影响仍不显著,与模型(3)保持一致,在出口额增长模型中的显著性则略有削弱,而在比较优势扩展模型的显著性存在较大缺失。导致这一结果的原因可能在于Hofstede对国家间文化差异的测度主要是从社会认知和社会规范的角度出发[29],更偏重社会文化制度的刻画,与食品贸易的关联较通过民族构成差异测度的文化距离而言更弱,故对我国食品出口贸易网络演化的解释力也相对有限。

| 表 4 稳健性检验 Tab.4 Results of Robustness Check |

本文使用2000—2016年中国海关贸易数据库,从新目的国进入、出口额增长以及比较优势扩展三个维度识别中国各省份食品出口贸易增长,探究华人网络和文化距离对中国各省份食品出口贸易网络多维度演化的影响,并对文化距离在华人网络影响食品出口增长中的中介作用进行考察,得出的主要研究结论如下:①我国省份—国家尺度的食品贸易网络存在明显区域差异,东部省份以东亚和北美为主要出口目的地,中西部省份的食品贸易倾向则相对特殊,贸易地理网络呈现出较强的空间不均衡性。我国各省份食品贸易网络均有目的国多样化、贸易联系强化的演化趋势,且早期由东部省份主导,而后向中西部地区扩展;②华人网络能够显著促进我国各省份食品贸易出口额增长,但会对出口目的国扩张起负向作用,文化距离则会对食品贸易网络演化的出口额增长和比较优势扩展产生负向影响,对目的国扩张的影响并不显著,表明我国食品出口增长多发于华人网络发达、且与我国文化邻近、饮食偏好和需求相似的国家。此外,文化距离在华人网络影响食品出口贸易的过程中存在中介效应,目的国华人网络的存在能够促进文化的交流和传播,影响目的国的食品消费偏好和需求,从而削弱了文化距离对我国食品出口贸易额增长的负效应。

本文从演化经济地理的视角切入,在省份尺度上开展贸易网络研究,将出口增长分解为目的国扩张、出口额增长、比较优势扩展这三个维度,丰富了现有国际贸易研究中网络演化的内涵。在考察我国食品贸易网络演化的影响因素时,本文从贸易成本和消费者偏好的角度出发,将华人网络和文化距离同时纳入解释框架中,对二者影响食品贸易网络演化的作用机制进行检验。在此基础上,探究文化距离对华人网络影响食品贸易的中介效应,在省级尺度上验证了华人网络与文化距离的互动关系,并为文化距离的中介效应补充了贸易视角的实证证据,有利于加深对食品贸易文化内涵的理解。当然,本研究还只是对华人网络和文化距离影响食品贸易地理网络演化的初步探究,对华人网络能够降低贸易成本和出口风险进行了整体检验,未来还需要从其作用机制入手做更深层次的探讨。

本研究也具有一定的现实意义,海外华人网络的建立有利于促进中外文化交流,突破不同国家间由于文化距离导致的固有贸易壁垒,从而推动我国出口贸易增长。可见,推动我国食品乃至全行业出口贸易发展的关键在于如何缩小我国与目的国之间的文化差异。一方面,我们应当积极拓展国家间文化交流的深度和广度,将我国文化“走出去”和别国文化“引进来”相结合。具体而言,应发挥目的国华桥组织、同乡会、孔子学院等在文化交流和传播方面的积极作用,定期举办中外文化交流活动,并通过出台吸引外国人来华留学和旅游的优惠政策等方式提高文化传播机制的多样性。另一方面,由于文化差异在我国食品出口贸易中表现出抑制作用,我们更应当注重发挥其他贸易影响因素的提升作用,例如通过交通运输等基础设施共建降低运输成本,积极引入外资提升营商环境的对外开放程度等,加强国家间经济、政治、基础设施等多维度的合作,以削弱文化差异产生的负面影响。

| [1] |

Santeramo F, Lamonaca E. The effects of non-tariff measures on agri-food trade: A review and meta-analysis of empirical evidence[J]. Journal ofAgricultural Economics, 2019, 70(3): 595-671. DOI:10.1111/1477-9552.12316 |

| [2] |

庞淑婷, 程光伟, 刘颖. "一带一路"市场农产食品贸易及其技术性贸易壁垒分析[J]. 中国标准化, 2019(7): 160-164. [Pang Shuting, Cheng Guangwei, Liu Ying. Analysis of trade and technical barriers to trade of agricultural products and foods in the Belt and Road market[J]. China Standardization, 2019(7): 160-164. DOI:10.3969/j.issn.1002-5944.2019.07.026] |

| [3] |

李月娥, 张吉国. 文化距离对农产品贸易的影响研究——来自"一带一路"沿线国家的证据[J]. 云南民族大学学报(哲学社会科学版), 2019, 36(5): 64-70. [Li Yue'e, Zhang Jiguo. Impacts of cultural distance on the trade of agricultural products: Evidences from the countries along the "Belt and Road"[J]. Journal of Yunnan Minzu University (Social Sciences), 2019, 36(5): 64-70.] |

| [4] |

赵雅玲. 贸易便利与安全视角下的我国食品贸易政策研究[J]. 当代经济, 2019(4): 80-83. [Zhao Yaling. Research on China's food trade policy from the perspective of trade facilitation and security[J]. Contemporary Economics, 2019(4): 80-83. DOI:10.3969/j.issn.1007-9378.2019.04.025] |

| [5] |

赵芳. 国际贸易中食品安全问题研究[J]. 食品安全质量检测学报, 2018, 9(20): 5487-5490. [Zhao Fang. Research on food safety in international trade[J]. Journal of Food Safety & Quality, 2018, 9(20): 5487-5490. DOI:10.3969/j.issn.2095-0381.2018.20.037] |

| [6] |

张震夫. 绿色食品产业向外向型经济发展对策[J]. 现代食品, 2018(10): 19-21. [Zhang Zhenfu. Countermeasures for the development of the green food industry towards an export-oriented economy[J]. Modern Food, 2018(10): 19-21.] |

| [7] |

郭琪. 中国制造业出口多样化及其空间动态演化研究[D]. 北京: 北京大学, 2016: 4-6. [Guo Qi. Export Diversification and Its Spatial Evolution in Chinese Manufacturing Sectors[D]. Beijing: Peking University, 2016: 4-6.]

|

| [8] |

林航, 黄陈爱. 中国古酒海外营销中的文化交流作用——来自孔子学院与白酒出口的证据[J]. 酿酒科技, 2018(11): 113-124. [Lin Hang, Huang Chenai. Culture exchange role in overseas marketing of traditional Chinese liquor: Evidences from Confucius institutes and baijiu export[J]. Liquor-making Science & Technology, 2018(11): 113-124.] |

| [9] |

Gould D. Immigrant links to the home country: Empirical implications for US bilateral trade flows[J]. The Review of Economics and Statistics, 1994, 76(2): 302-316. DOI:10.2307/2109884 |

| [10] |

陈红蕾, 陶佳琳. 美国华人网络对中美贸易影响的实证研究[J]. 国际经贸探索, 2016, 32(5): 20-33. [Chen Honglei, Tao Jialin. An empirical study on the impact of Chinese American network on SinoUS trade[J]. International Economics and Trade Research, 2016, 32(5): 20-33.] |

| [11] |

Dunlevy J. The impact of corruption and language on the pro-trade effect of immigrants: Evidence from the American states[J]. Review of Economics and Statistics, 2006, 88(1): 182-186. DOI:10.1162/rest.2006.88.1.182 |

| [12] |

BriantA, Combes P, Lafourcade M. Product complexity, quality of institutions and the protrade effect of immigrants[J]. World Economy, 2014, 37(1): 63-85. DOI:10.1111/twec.12109 |

| [13] |

Rauch J, Trindade V. Ethnic Chinese networks in international trade[J]. Review of Economics and Statistics, 2002, 84(1): 116-130. DOI:10.1162/003465302317331955 |

| [14] |

Combes P, Lafourcade M, Mayer T. The trade creating effects of business social networks: Evidence from France[J]. Journal of International Economics, 2005, 66(1): 1-29. DOI:10.1016/j.jinteco.2004.07.003 |

| [15] |

赵永亮, 刘德学. 海外社会网络与中国进出口贸易[J]. 世界经济研究, 2009(3): 60-67. [Zhao Yongliang, Liu Dexue. Overseas networks and international trade in China[J]. World Economy Studies, 2009(3): 60-67.] |

| [16] |

赵永亮. 移民网络与贸易创造效应[J]. 世界经济研究, 2012(5): 57-64, 86, 88-89. [Zhao Yongliang. Immigration network and trade creation effect[J]. World Economy Studies, 2012(5): 57-64, 86, 88-89.] |

| [17] |

魏浩, 袁然. 全球华人网络的出口贸易效应及其影响机制研究[J]. 世界经济研究, 2020(1): 25-40, 135. [Wei Hao, Yuan Ran. Study on the export effect of global Chinese ethnic network and its mechanisms[J]. World Economy Studies, 2020(1): 25-40, 135.] |

| [18] |

Rauch J, Casella A. Overcoming informational barriers to international resource allocation: Prices and ties[J]. Economic Journal, 2003, 113(484): 21-42. DOI:10.1111/1468-0297.00090 |

| [19] |

Murat M, Pistoresi B. Migrant networks: Empirical implications for the Italian bilateral trade[J]. International Economic Journal, 2009, 23(3): 371-390. DOI:10.1080/10168730903119435 |

| [20] |

Jansen M, Piermartini R. Temporary migration and bilateral trade flows[J]. World Economy, 2009, 32(5): 735-753. DOI:10.1111/j.1467-9701.2009.01167.x |

| [21] |

Greif A. Contract enforceability and economic institutions in early trade: The maghribi traders' coalition[J]. American Economic Review, 1993, 83(3): 525-548. |

| [22] |

杨汝岱, 李艳. 移民网络与企业出口边界动态演变[J]. 经济研究, 2016, 51(3): 163-175. [Yang Rudai, Li Yan. Migrant networks and dynamic evolution of firm's export margins[J]. Economic Research Journal, 2016, 51(3): 163-175.] |

| [23] |

范兆斌, 张若晗. 国际移民网络与贸易二元边际: 来自中国的证据[J]. 国际商务(对外经济贸易大学学报), 2016(5): 5-16. [Fan Zhaobin, Zhang Ruohan. International emigration network and the dual margin of trade: Evidence from China[J]. International Business, 2016(5): 5-16.] |

| [24] |

张晓毅, 刘文. 海外移民网络对中国出口二元边际的影响[J]. 贵州社会科学, 2017(11): 133-140. [Zhang Xiaoyi, Liu Wen. The influence of overseas immigration network on the dual margin of China's export[J]. Guizhou Social Sciences, 2017(11): 133-140.] |

| [25] |

Herander M, SaavedraL. Exports and the structure of immigrantbased networks: The role of geographic proximity[J]. Review of Economics and Statistics, 2005, 87(2): 323-335. DOI:10.1162/0034653053970311 |

| [26] |

Tadesse B, White R. Cultural distance as a determinant of bilateral trade flows: Do immigrants counter the effect of cultural differences?[J]. Applied Economics Letters, 2010, 17(2): 147-152. |

| [27] |

綦建红, 李丽, 杨丽. 中国OFDI的区位选择: 基于文化距离的门槛效应与检验[J]. 国际贸易问题, 2012(12): 137-147. [Qi Jianhong, Li Li, Yang Li. Location choice of Chinese OFDI: Based on the threshold effect and test of cultural distance[J]. Journal of International Trade, 2012(12): 137-147.] |

| [28] |

范兆斌, 黄淑娟. 文化距离对"一带一路"国家文化产品贸易效率影响的随机前沿分析[J]. 南开经济研究, 2017(4): 125-140. [Fan Zhaobin, Huang Shujuan. Cultural distance and the trade performance of cultural products in countries along the Belt and Road: A stochastic frontier analysis[J]. Nankai Economic Studies, 2017(4): 125-140.] |

| [29] |

方慧, 赵甜. 文化差异影响农产品贸易吗——基于"一带一路"沿线国家的考察[J]. 国际经贸探索, 2018, 34(9): 64-78. [Fang Hui, Zhao Tian. Does cultural difference influence agricultural product trade a research based on the countries along the Belt and Road[J]. International Economics and Trade Research, 2018, 34(9): 64-78.] |

| [30] |

刘京星, 黄健柏, 刘天琦. 中国与"一带一路"国家钢铁产能合作影响因素研究——基于多维动态距离的新视角[J]. 经济地理, 2018, 38(10): 99-110. [Liu Jingxing, Huang Jianbo, Liu Tianqi. Research on affecting factors in iron and steel capacity cooperation between china and the countries along "B & R" from a new perspective of multidimensional dynamic distance[J]. Economic Geography, 2018, 38(10): 99-110.] |

| [31] |

林航, 林锴. 文化交流对中国特色农产品出口的影响——以中国茶叶出口为例[J]. 产业经济评论, 2019(2): 61-80. [Lin Hang, Lin Kai. The influence of cultural exchange on the export of Chinese characteristic agricultural products: Taking China tea export as an example[J]. Review of Industrial Economics, 2019(2): 61-80.] |

| [32] |

袁海东, 朱敏. 海外华人网络对中国对外投资的影响研究——基于东道国异质性的视角[J]. 国际商务(对外经济贸易大学学报), 2017(5): 79-89. [Yuan Haidong, Zhu Min. The effect of overseas Chinese network on Chinese OFDI: A research based on mediating effect and host country heterogeneity[J]. International Business, 2017(5): 79-89.] |

| [33] |

郭琪, 朱晟君. 市场相似性与中国制造业出口市场的空间演化路径[J]. 地理研究, 2018, 37(7): 129-142. [Guo Qi, Zhu Shengjun. Market similarity and the evolutionary path of China's export market expansion[J]. Geographical Research, 2018, 37(7): 129-142.] |

| [34] |

Zhu S, He C, Zhou Y. How to jump further and catch up? Pathbreaking in an uneven industry space[J]. Journal of Economic Geography, 2017, 17(3): 521-545. |

| [35] |

Ozden C, Parsons C R, Schiff M, et al. Where on earth is everybody? the evolution of global bilateral migration 1960-2000[J]. The World Bank Economic Review, 2011, 25(1): 12-56. |

| [36] |

黄新飞, 关楠, 翟爱梅. 遗传距离对跨国收入差距的影响研究: 理论和中国的实证分析[J]. 经济学(季刊), 2014, 3(3): 1127-1146. [Huang Xinfei, Guan Nan, Zhai Aimei. Genetic distances effect on cross-national income differences: Theory and empirical evidences from China[J]. China Economic Quarterly, 2014, 3(3): 1127-1146.] |

| [37] |

Spolaore E, Wacziarg R. Long-term barriers to economic development[C]//Aghion P, Durlauf S. Handbook of Economic Growth (Volume 2). Amsterdam: North Holland, 2013: 121-176.

|

| [38] |

Spolaore E, Wacziarg R. The diffusion of development[J]. Quarterly Journal of Economics, 2009, 124(2): 469-529. |

| [39] |

Cavalli-sforza L, Menozzi P, Piazza A. History and Geography of Human Genes[M]. Princeton: Princeton University Press, 1994: 54-59.

|

| [40] |

黄新飞, 翟爱梅, 李腾. 双边贸易距离有多远?——一个文化异质性的思考[J]. 国际贸易问题, 2013(9): 28-36. [Huang Xinfei, Zhai Aimei, Li Teng. Gap in bilateral trade: A new understanding of cultural heterogeneity[J]. Journal of International Trade, 2013(9): 28-36.] |