2. 云南财经大学 旅游与酒店管理学院, 昆明 650221

2. School of Tourism and Hospitality Management, Yunnan University of Finance and Economy, Kunming 650221, China

18世纪以后,温泉疗养和滨海度假逐渐风靡欧洲[1]。彼时温泉及“3S”的疗养功效和物质享受使人们得到了极大的心理满足,以至于在相当长的时期内旅游活动都围绕功能性体验展开,无论资源开发还是市场营销都希望极力展现目的地的功能效用,这样的后果是旅游产品的同质化和体验的标准化。然而,随着物质资料的极大丰富,旅游者的消费偏好已如同18、19世纪之交浪漫主义运动所倡导的那样,逐步呈现出个性化、情感化、精神性的倾向[2],旅游者期待获得全新的慰藉、觉悟和精神感知[3]。市场营销学领域在对人类需求如何激发消费行为内在机理的分析中,将此类区别于实体功效和功利追求的需求称之为非功用性消费需求[4]。遵循这样的逻辑,旅游体验的愉悦性本质天然具备非功用性特性[5],然而从具体的旅游形态来看,功能导向(如医疗旅游)和任务导向(如商务会议旅游)型旅游与宗教旅游、探险旅游、红色旅游、黑色旅游等主要崇尚精神体验的旅游形态在非功用性内涵方面显然存在明显差异,后者更易唤起人们的情感变化,在联结旅游者与目的地关系方面具有独特价值。事实上,旅游的精神维度长期为学界所关注,甚至有学者提出旅游即是一种现代朝圣的观点,将旅游的神圣性推向极致[6]。不过相关研究只涉及到了非功用性的部分范畴,且主要以特种旅游活动和探险、朝圣等旅游者为研究对象,并未系统剖析非功用性体验本质、发展过程及实现方式等问题,极大地限制了非功用性体验研究的深入和非功用性需求导向下目的地建设、产品开发等现实问题的有效解决。

山地自古便充满了神秘色彩,被赋予了人格化意义。在中国传统哲学精神中,受“山水比德”思想影响,山地作为真善美的象征为文人墨客所青睐[7],而伴随着西方“人文主义”的兴起,其对山地的探索和征服也彰显了人文精神。在人地关系的研究中,人山关系应当是极为重要的一个方面。在西方地理学“情感转向”及旅游体验研究中流动性范式和具身范式备受关注的背景下,山地所具有的人格化意义和情感性特质,以及由于其资源丰富性、空间层次性和环境相对险阻等特点而表现出的形象个性和旅游体验特殊性应该得到学界重视。目前,山地旅游渐成一大新趋势,山地在资源禀赋和地理空间方面的特色以及情感化、象征性特质形成了能够吸引旅游者身体、感官深度涉入和能动参与的“召唤结构”,其在非功用性体验方面所具有的比较优势使非功用性体验日益成为山地旅游目的地的“独特卖点”,深入探究山地旅游非功用性体验内涵特征将对山地旅游差异化发展具有重要意义。已有关于山地旅游目的地规划开发[8]、探险及宗教旅游本质[9-11]、山地旅游感知要素[12, 13]等山地旅游研究中都涉及到了非功用性的相关探讨,但目前相关研究还不很充分,研究视角多定位在目的地或旅游者的单一维度。基于此,本研究试图将旅游者置于具体山地旅游情境中,系统探究山地旅游中的非功用性体验内涵,洞察山地旅游情境下非功用性体验的发展过程及实现方式,将山地作为体验美好、获取自由、寄托情感的异地生活空间,突显山地非功用性体验比较优势、独特卖点,为山地旅游探寻核心吸引特质和特色竞争优势、推进物质与精神文明相协调提供新思路,引导山地旅游健康可持续发展。

2 文献综述 2.1 非功用性研究缘起非功用性(non-utilitarian)的相关探讨最早见于哲学领域。康德在《论优美感和崇高感》一书中指出,“生命之中看起来似乎是最多余的那些魅力和安逸,却在吸引着我们最大的关怀”[14]。在康德的论述中,“最多余的那些魅力和安逸”与“……使我们饮食丰富、衣着和居室器用奢侈……”的“有用的东西”相对[14],这种“非有用”的东西彰显了崇高、纯粹以及情感、象征性等特质,较早地展现了非功用性的基本内涵。这也在一定程度上启发了心理学、市场营销学等领域对非功用性的研究。心理学家在研究动机时大致有两个取向,其一是生理取向,主要是研究以生理作用为基础的动机,诸如原始性动机、驱力等概念。其二是心理取向,诸如成就动机、亲和需求、享乐动机等。从Maslow到Dann再到Crompton,注重心理感受的意识性动机被逐步解构[15]。Murray所提出的包含成就感、支配感、自主性等方面的心因性需要(psychogenic needs)则更加明晰了非功用性动机的存在[16]。伴随着体验经济时代的到来,功用性目标驱动下的产品开发及消费者行为模式开始遭到质疑,重视消费者精神需求和情感联结的非功用性品牌营销、市场定位成为市场营销学研究的一大热点,并通过认同理论[17]、品牌依恋理论[18]等对产品忠诚度、口碑传播机制等进行了系统分析,逐渐实现由功用性主导到非功用性聚焦的价值转向。

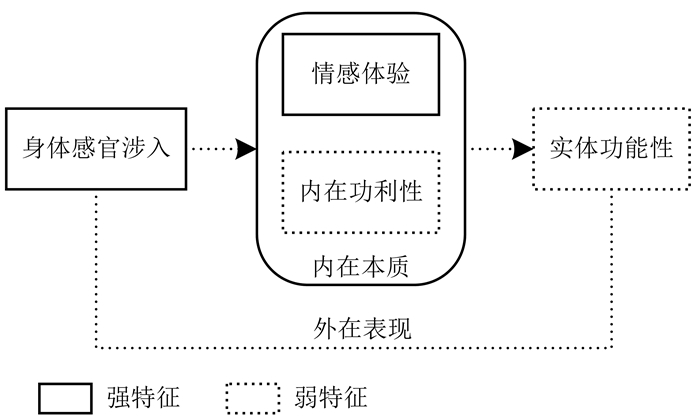

2.2 非功用性与旅游体验作为旅游世界的硬核,旅游体验研究一直备受关注。无论西方学界对世俗—朝圣、舞台化—真实性的深入探索[19, 20],还是国内学者对旅游世界、旅游场等范畴的构建与完善[21-23],其中都可窥见非功用性于旅游体验的价值。谢彦君认为,从最根本的意义上说,旅游体验的目标是对快乐的追求[24],这在本质规定性上揭示了旅游所具有的非功用性。从生活世界到旅游世界的跨越,旅游者对世俗的功利性追求被暂时悬置,在旅游世界的审美活动和情感体验中强化了非功用性心理感知[25]。遗憾的是,尽管非功用性在旅游体验中是极为重要的范畴,但学界对其系统性的探讨尚付阙如。旅游领域的非功用性研究主要涉及情感体验以及特种旅游活动非功用性相关要素的具体呈现。学界早有关于旅游动机中的情感内容是如何激发和引致目的地选择的思考,并通过构建“享乐动机模型”进行了系统阐述[26],后续相关研究更进一步深化了情感体验与目的地情境的关系,证实了旅游者的情感体验在总体形象感知和满意度评价中的先导作用[27],以及对目的地忠诚度的影响[28]。当旅游者与外部旅游环境深度融合,感官刺激转化为地方依恋、幸福感、敬畏情绪等内在情感意识流,旅游者与目的地实现了更纯粹而专注的情感联结。强的情感体验和弱的功利性追求构成了非功用性的内在本质。

特种旅游研究方面,国外学界已通过模型构建对身份认同、自我表现等与旅游体验质量间的关系进行了论述[29]。一项关于北极旅游体验的研究中,北极旅游体验被解读为旅游者体验挑战,并通过构建能力以应对挑战的过程。在克服自我限制之后,旅游者经历了“振兴身体”,获得“兴高采烈”进而实现“精神充实”[30]。该研究强调体验过程情感意义的同时,也突出了身体与感官的涉入。这与近年来国内学者从身体视角对入藏旅游这一“世俗的朝圣”活动的探索达成了某种程度的契合[31],皆反映了学界对情感和身体体验的逐渐重视。在非功用性的呈现上,黑色旅游非常具有代表性。黑色旅游的实现途径是借助于死亡观照,即脱离了利害关系而对与死亡主题相关的景观进行近距离的触碰与欣赏,从而感知人类精神的伟大,或是体会现实世界的美好,获得一种特殊的愉悦体验[32]。尽管其并未冠以非功用性之名进行阐释,但脱离利害关系本身已然具有突出的非功用性特点,而近距离的触碰与欣赏则体现了身体感官的作用。由是可以看出,非功用性体验过程是一个身体与感官深度涉入的过程,所追求的是内在感受而非外在实体功效。强的身体、感官涉入和弱的实体功能是非功用性的外在表现(图 1)。

|

图 1 非功用性旅游体验的内在本质和外在表现 Fig.1 The Inner Essence and Outer Manifestation of Nonutilitarian Tourism Experience |

综上,非功用性旅游体验应是旅游体验研究的一个重要方面,并已在特种旅游活动的研究中做了较为丰富的诠释。从已有研究看,非功用性旅游体验是旅游者受到特定外部环境的洗礼,通过身体和感官的深度参与,在强的情感体验和弱的功利性追求中实现自我建构的过程,这一过程弱化了外在的实体功能性,更加突出旅游体验过程对自我的意义与价值。然而,这一过程包含着哪些具体范畴又以怎样的特殊方式介入尚待探究,应通过对非功用性旅游体验过程的系统性分析加以明确。

2.3 山地旅游的非功用性体验山地旅游非功用性体验相关的成果多见于对山地探险旅游和山地宗教旅游活动研究中,这与山地空间的层次变化、环境险阻以及山地所具有的人格化意义和神秘色彩不无关系,它具有身体和感官深度涉入、调动旅游者主观情感与直觉顿悟等方面的优越条件[33],并在环境真实性、故事呈现、形象塑造与个人历史背景的结合中影响山地旅游者的体验[34]。在山地探险旅游的研究中,Pomfret构建起山地探险旅游者研究概念框架,着重论述了旅游者在登山过程中的情绪、畅、顶峰体验等情感阶段[35],展现了山地探险旅游活动的阶段变化特征。山地探险旅游者在参与山地探险活动中的动机具有多重性,并在不同情境下实现动机“逆转”[36]。在人与山地的对抗过程中,畅爽感、使命感、朝圣和自我发展等与非功用性密切相关的内驱动力与山地探险旅游者的行为决策密切相关[36]。山地宗教旅游则在精神性、象征性方面诠释了山地旅游的非功用性特质。例如,相关研究证实,山地宗教旅游中的敬畏情绪在神圣感和游客满意度间发挥了中介作用[37];敬畏情绪会直接影响游客的分享意愿,并通过满意度间接影响游客的推荐及重游意愿[33];山地神圣仪式和世俗习俗对山地禅修过程中的精神体验会产生积极作用[38]。然而,现有研究虽已揭示了山地探险和宗教旅游中所具有的非功用性特征,但这些特征是否也存在于一般的山地旅游活动中?山地旅游非功用性体验具有怎样的具体内涵、发展过程及实现方式?山地旅游的非功用性体验又是否与其他形式旅游活动中的非功用性体验有所差别?本研究将在系统探究山地旅游非功用性体验过程和方式的基础上尝试对上述问题做出回答。

3 案例地选择、研究方法与数据来源 3.1 案例地选择玉龙雪山位于云南省丽江市境内,地处东经100°4′2″— 100°16′30″、北纬27°3′2″—27°18′57″之间,有我国西部亚热带最完整、最有代表性的高山垂直带自然景观,旅游资源禀赋突出,是我国典型的山地旅游目的地。与此同时,玉龙雪山还承载着以纳西族东巴文化为代表的精神象征和人文内涵,不仅是纳西族人心中民族之神“三多”化身的神山,也是纳西族情侣反抗世俗、凄美殉情的爱情理想国,被赋予了神秘、神圣、圣洁的象征意义,积淀了深厚的非功用性特质。目前,玉龙雪山作为传统旅游目的地、云南大滇西旅游环线的重要节点,在云南省深入推进全域旅游和打造健康生活目的地中扮演着重要角色。然而,玉龙雪山现阶段的旅游发展亦面临着旅游产品深度体验性不足、非功用性资源存量尚未完全转化为旅游产业竞争优势等难题,亟待以新的视角和思路加以解决。因此,以玉龙雪山为研究案例具有重要的理论和现实意义。

3.2 研究方法扎根理论主张经由系统化的资料搜集与分析,通过材料编码发掘、发展社会现象中的核心概念及其逻辑关系,自下而上建立实质理论[39]。目前,非功用性体验尚属一新概念,缺少系统性的研究参照,研究之前尚无法精准定义非功用性体验的具体维度和实际表现,也不甚了解非功用性体验的过程、特征及内在逻辑。鉴于扎根理论强调材料分析下的理论建构,适用于对较新领域的探索分析[40],与本研究具有较好的契合性。因此,本研究以扎根理论作为主要的研究方法,通过开放式和主轴式编码厘清关系,挖掘范畴,通过选择式编码实现山地旅游非功用性体验的理论化过程。研究借助质性分析工具NVivo12 Plus展开。

3.3 数据来源网络游记是旅游者记录和分享旅游经历的一种方式,因其信息量大、完整性强、非商业性及易获取等特点,在旅游研究中被广泛应用[41, 42]。本研究以国内影响力和知名度较高的旅游网站马蜂窝和携程网进行玉龙雪山网络游记的选取以作为扎根理论的分析样本。选取时参考阅读量和评论数进行抽样,并通过逐篇阅读和比较进行筛选。筛选的主要依据是:①判别旅游者的出游目的,剔除明显带有任务导向和功能导向体验的游记;②选择覆盖旅游者完整体验过程的游记;③选择尽可能多地展示旅游细节、展现心理活动的游记;④剔除复制痕迹明显、缺少文字诠释的游记,确保所选取游记能较好进行山地旅游非功用性体验的诠释分析。

依据上述原则,在2020年1月至2020年4月展开对研究数据的获取和分析工作。首先以“玉龙雪山”为关键词对马蜂窝网站的游记进行搜索,并通过爬虫软件获取到截止2019年12月31日共计897篇游记,将评论量为0的游记进行直接删除后,对剩余的751篇游记进行逐篇阅读,对照上述4项原则做进一步筛选,保留下73篇游记。保留下的游记中,部分游记间虽无明显复制痕迹,但描述较为相似,为保证编码效率,经过反复比较并参考相似游记间的阅读量差异,最终筛选出马蜂窝游记55篇;在对携程网以“玉龙雪山”为关键词进行游记搜索时游记总量达到6000余篇,但通过顺序浏览后发现5000篇后皆为重复游记,5000篇游记中内容与玉龙雪山毫不相关的攻略、游记较多。经初步筛选,获得与玉龙雪山相关游记共计677篇,重复对马蜂窝游记的筛选过程,最终保留携程网游记30篇。研究以55篇马蜂窝游记(MF01—MF55)进行编码分析,30篇携程网游记(XC01—XC30)用于理论饱和度检验。

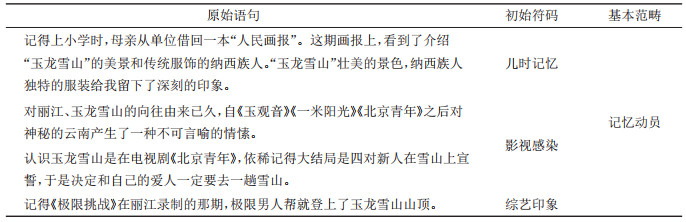

4 扎根理论分析 4.1 开放式编码在开放式编码过程中,首先对每篇游记进行精读,厘清游客前往玉龙雪山的具体出游动机、旅游线路、情绪变化过程和旅游体验结果等基本情况,进而对所述文字进行解构以得到初始符码,并利用NVivo12 Plus软件做编码记录与合并。为保证尽可能多地识别游记中具有独立意义的非功用性体验价值符码,并贴合游记作者本意,尽量以原始词汇/短语作为初始符码。经过两次独立性编码和修正后,在55篇游记中识别出431个初始符码。进一步分析这些符码的意义指代和内在联系,将其进行维度划分,共形成21个范畴:记忆动员、遁世意愿、成就动机、情感凝视、预期瓦解、逆向决策、情绪交错、情感浸润、移情模拟、期望延伸、场域对比、情境反思、自我认同、感官参与、身体阈限、图像表征、行为隐喻、场景隐喻、同伴互动、地方交往、虚拟分享。开放式编码过程示例如表 1所示。

| 表 1 开放式编码示例 Tab.1 Opening Coding Examples |

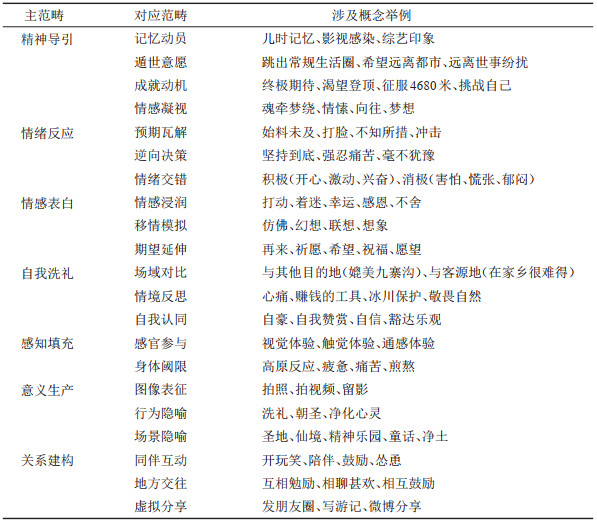

主轴式编码阶段将对开放式编码所提取的范畴做进一步归纳,归并出更精炼的主范畴。借助NVivo12 Plus将提取到的各开放式编码范畴在游记文本的相应位置进行颜色区分,以利于通过游记阅读识别各范畴的潜在关联。依据各范畴的内涵指代和类属关联,采用主轴式编码进行范畴聚拢和再提炼,将21个范畴归纳为7个主范畴,分别命名为:精神导引、情绪反应、情感表白、自我洗礼、感知填充、意义生产、关系建构。主范畴、对应范畴和涉及概念内涵如表 2所示。

| 表 2 主范畴及对应范畴 Tab.2 Primary Domain and Corresponding Domain |

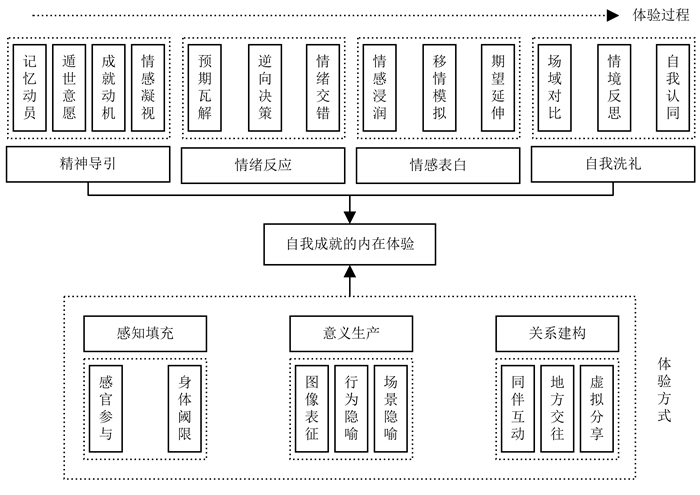

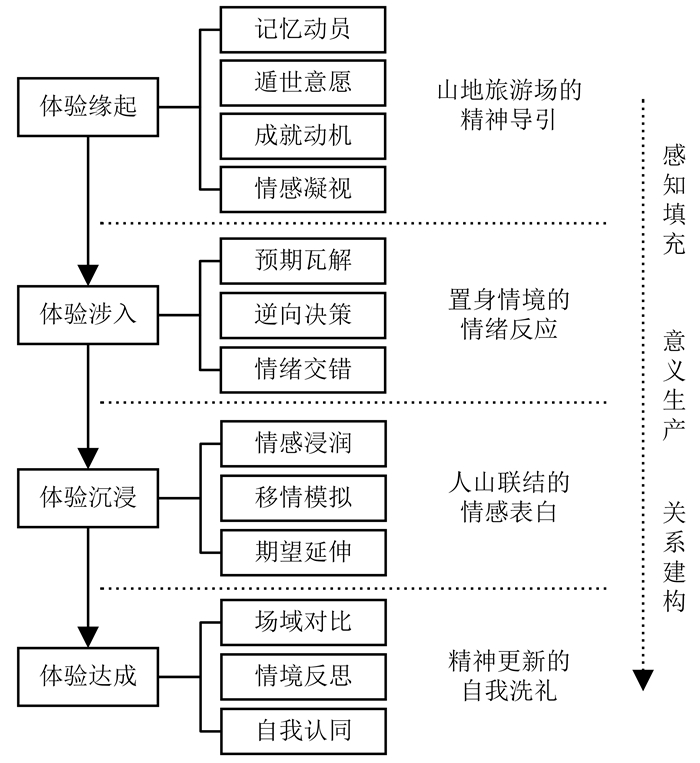

选择式编码是对主范畴更高水平的抽象和整合,在此基础上挖掘核心范畴,并根据已经识别提取的概念、范畴间的相互作用与关系发展出能够完整串联山地旅游非功用性体验过程和实现方式的故事线。通过对7个主范畴及21个对应范畴基本涵义的再考察以及在NVivo12 Plus中反复比较原始游记编码资料,辨识出主范畴间的内在逻辑结构(图 2),并据此提炼出“自我成就的内在体验”这一核心范畴。在整个逻辑结构中,精神导引是山地旅游非功用性体验生成的驱动条件;情绪反应成为旅游者置身山地旅游世界的初步体验反馈;情感表白达成了浸入体验的高潮,并成为自我洗礼的中介条件;自我洗礼实现了在山地情境下的自我发展和自我认同,诠释了非功用性体验的终极指向;感知填充、意义生产和关系建构成为非功用性体验的主要实现方式,牵引着旅游者情绪、情感的动态变化,最终推动了旅游者的自我成就。

|

图 2 主范畴逻辑结构 Fig.2 Logical Structure of Primary Domain |

具体而言,上述几个主范畴在“自我成就的内在体验”这一核心范畴的统御下可以串联概括为这样的故事线:山地旅游目的地所具有的象征性特质投射到日常生活世界,在与旅游者自身的情感记忆发生联系后,使个体心理张力凸显,激活了其逃离遁世、挑战自我等意愿,形成了非功用性体验的精神导引;这样的体验意愿在现实山地旅游情境中经历感知填充,产生了直接的身体觉醒和审美愉悦;随着体验的进一步深入,旅游者逐渐凝视了更为具象化的山地情境,山地景观与内在情绪实现了高度融合。心理体验范围在意义生产和关系建构中逐渐延展,与自我的心理预期发生碰撞,唤起了逆转、交错等多种综合性情绪感知;在情绪反应下,旅游者开始浸润于情感体验中,形成亦真亦幻的镜像模拟和心理预期瓦解后的期望延伸,感受介于山地情境与心理想象的“第三空间”旅游体验[43];在心理沉浸式体验的后期,情境与心理场的对抗转化为旅游者显著增强的自我意识,在对情境的批判性解读以及自我认同中达成了自我成就的内在体验。

综上所述,“自我成就的内在体验”这一核心范畴贯穿了整个山地旅游非功用性体验故事线。通过对携程网的30篇游记做饱和度检验,没有发现新的范畴,说明已经达到理论饱和。由此,所谓山地旅游非功用性体验,即是在山地旅游场的精神导引下引起旅游者心理张力凸显进而前往山地旅游地,在情绪和情感的变化中深刻融入山地情境,发现自我、展示自我,达成自我成就的内在体验过程。

5 山地旅游非功用性体验诠释与讨论 5.1 山地旅游非功用性体验过程经过扎根理论的三级编码,围绕核心范畴和故事线已经形成了较为清晰的山地旅游非功用性体验脉络,以此为基础构建起包含体验缘起、体验涉入、体验沉浸、体验达成的山地旅游非功用性体验过程模型(图 3)。

|

图 3 山地旅游非功用性体验过程模型 Fig.3 Model of the Process of Non-utilitarian Experience in Mountain Tourism |

山地旅游非功用性体验源于山地旅游场与旅游者心理场的相互作用。旅游者在日常生活世界中受到山地旅游场的感染和精神导引,主要表现为记忆动员、遁世意愿、自我成就和情感凝视。

记忆动员。“记忆”效应对旅游者购买意愿方面的影响已被证实[44]。山地旅游目的地会通过广告宣传、亲朋推荐等多种途径对潜在旅游者施加影响[45]。这些影响可能促使旅游者快速做出旅游决策,也可能潜移默化地改变着旅游者的心理活动,给旅游者留下深刻记忆。在一些外部条件的刺激下,潜藏在记忆深处的旅游动机往往在记忆的动员下转化为现实的旅游行为。在玉龙雪山的非功用性体验过程中,“‘人民画报’上玉龙雪山的壮美景色”(MF55)和“电视剧《木府风云》里纳西族人勤劳善良、爱憎分明的性格”(MF47)都可以成为攀登玉龙雪山、“一睹‘玉龙雪山’主峰雄姿”(MF17)的重要导引,并将在与现实山地情境的碰撞中开启独特的体验,引发强烈的情感共鸣。

遁世意愿。旅游体验与人们日常生活存在很大反差[46]。旅游者在日常生活世界需要面对重复的工作、机制的约束、浮躁的生活,备受压抑。随着现代化的触及范围越来越广,人们所渴望的区别于惯常的反差环境越来越有限,山地成为了难得的能够“远离世事,万物沉默”(MF20)的场所。山地环境迎合了旅游者回归自然、释放压力的意愿,可以去追求“心灵的宁静”(MF02)而“不必理会世俗强加的任务和应酬”(MF53),满足旅游者“跳出常规生活圈,在陌生的环境里,享受一种绝对的孤独感”(MF20)的需要,形成刺激旅游者前往能动参与的“召唤结构”[47]。当遁世意愿彻底爆发那一刻,非功用性体验需求随即唤起。

成就动机。山地往往具有丰富的象征意义,其不仅是沟通天人关系的桥梁,也是中国古代传统意义上世界、实在和神圣的中心[7]。对山地的征服是人类力量的彰显,也是天人合一的寄托。山地旅游非功用性体验是一个多感官参与的过程,也是身体和意志品质锤炼的过程。历经险阻后登顶,“俯视着身下的一切,世界都在我的脚下”(MF35),“想想就觉得有满满的成就感”(MF45)。在与自然的对抗中所获得的征服快感驱使着旅游者前往体验,“期待能够达成终极成就”(MF12)。

情感凝视。一般而言,旅游者在还未进入目的地之前便建立了与目的地的心理联系。这样的联系在游记中被阐释为梦想、情结、向往等符码,山地因此成为了旅游者心中的理想地和精神乐园,使得山地旅游非功用性体验往往带有强烈的情感愿景和浪漫化倾向,表现出显著的情感乌托邦现象[48]。攀登成为了寄情致思、畅舒胸臆的表白方式,诚如旅游者所表达的“因为喜欢,还是想攀登一座5000米的雪山,为爱攀登,为梦想攀登!!!”(MF50)。

5.1.2 体验涉入:置身情境的情绪反应情绪反应以旅游者进入山地情境为基础,人与山地的任何触碰都可能诱发旅游者的情绪。从预期瓦解、逆向决策无不展示着复杂的情绪内涵,形成情绪交错的体验过程。

预期瓦解。乌托邦式的心理动机促使旅游者在懵懂中开始了山地旅游非功用性体验,这一过程被寄予了浓厚的情感预期。然而在与现实的山地情境碰撞后,如梦似幻的游前想象与情感预期被迅速瓦解。一个真实的山地情境展示着“始料未及”的困难和“超乎想象”的美景。在整个山地旅游世界中,现实与预期的反差伴随着惊喜或意外:“没想到真正上到冰川公园会是这样的美景”(MF10),“山上雪不是很多,但是温度明显比山脚低很多,……,这种变化是始料未及的!”(MF32),旅游者沉浸于来自虚拟想象与真实世界的双重体验,建构起全新的“第三空间”[43]。旅游者的情绪在这一过程中得以调动,“旅游就是这样吧,有想不到的惊喜,也有预想不到的意外”(MF54)。

逆向决策。山地旅游中,恶劣的天气、艰险的地势、极限的海拔随着旅游者涉入情境的深入不断地瓦解其身体的承受能力。尽管旅游者并非全然具有挑战、征服的雄心,但环境的险阻却往往在此时激发了其坚持到底的斗志,“恶劣的天气,也阻止不了游客们攀登山峰的决心”(MF55)。在这一过程中,环境刺激下非目标的享乐动机被打破,“逆转”为目标驱动的成就需要[36],积极情绪逐渐占据上风,促成正向体验的形成。正如旅游者所记录的:“向往美好事物的热情从体内散发出来,在寒冷中寻求一丝空间,促使我们前行”(MF23)。

情绪交错。旅游体验是旅游者与旅游情境交互作用的结果。山地旅游非功用性体验中,旅游者的身体和感官被充分调用,身体痛感与审美愉悦、危险感知与目标吸引共存,使得山地情境成为了一个高密度、高强度情绪交错空间[49]。类似“冒着高反的风险,带着激动的心情”(MF05),“从上往下看还真有点害怕,不过看到葱郁挺拔的树木以及白雪皑皑的景象,一下子又舒缓过来了”(MF47)的描述很多,展现了非功用体验过程的情绪复杂性。旅游者在与环境的互动中展示着矛盾却真实的自己,假我与真我的邂逅初步实现了自我的回归[50]。

5.1.3 体验沉浸:人山联结的情感表白情感表白意味着旅游者在山地情境中不仅进行了情绪输出,而且已经构建起了与山地的情感联系。情感浸润、移情模拟、情感延伸是情感表白主要的3个方面。

情感浸润。情感是旅游者将身体、心理与旅游世界联系起来的节点[51]。经过情绪唤起,旅游者出游前的情感凝视在现实的山地情境里悄然爆发,重塑了自我与山地的情感联系。这种联系流露在游记情感描述的文字里:或是“有些羞涩的美,像个少女,这样就足以俘获了我的心”(MF18)的心动;或是“在4680呆了好久,左看看右看看,不愿下山”(MF52)的不舍;或是“玉龙雪山上雪早已融化,茫茫雪景只能在回忆中品味”(MF24)的遗憾;或是“恨不得把玉龙雪山搬回家”(MF42)的迷恋,都成为了山地旅游非功用体验中情感体验的重要部分。

移情模拟。当旅游者初次接触某一对象时,会产生多通道的知觉、运动和内省体验。之后对这一对象进行回忆时,将会模拟出类似的知觉、运动和内省体验[52]。而在面对相似情境时,情感的浸润会调动起旅游者过往的回忆,在当下情境中产生联想及移情性的心理活动[53]。通过这种移情模拟,旅游者的内心世界与山地情境形成了某种形式的契合,实现了时空交叠和情感体验的升华。例如游记资料中有这样的描述:“如果有人坐在路边,总会有热心的人上前嘘寒问暖。犹记得我在西藏爬一个雪山时,因高反不得不在半山腰停下等待同行的朋友返回。时不时会有热心的陌生人关切地问我是否需要帮助”,进而还产生了“是谁说国人冷漠?是谁说世风日下,人心不古?”(MF37)的感慨。

情感延伸。旅游者与山地之间的情感联系使旅游者产生了强烈的依恋倾向,表现出了浓厚的重游意愿。例如“再见吧,也许不久,也许很久,我还会再来的”(MF32);同时也将与山地情境的情感联系进行了延伸和转化,触发了日常生活世界的世俗情感,例如,“我会永远保持初心做一个善良的人,祝福家人和朋友们永远健康平安快乐”(MF03),展现了情感体验的丰富内涵。

5.1.4 体验达成:精神更新的自我洗礼自我洗礼是在山地情境中随着情绪、情感被充分释放,旅游者的内心世界逐渐打开,对自我和情境进行思考与评价的过程,意味着旅游者的自我意识得到增强,逐步实现自我认同。

场域对比。旅游者在日常生活世界中积累了大量的生活经验,也大多具有其他旅游情境下的旅游经验,这些都成为影响旅游者旅游认知能力和处事能力的内在素质[54]。随着山地旅游非功用性体验的深入,旅游者可能依据自身经验进行场域对比,既发生在单纯的审美体验中,如雪山与蓝月谷、蓝月谷与九寨沟等,也可能深入到精神顿悟里,例如游记中所记录的“真实生活中或许有许多‘丧’气满满,请不要慌乱。雪山之巅的茫茫美景,蓝月谷的湛蓝剔透,都将让你的心快乐自在起来”(MF46)。这些对比将过往旅游经验与现实旅游体验、生活世界与旅游世界相联系,形成从现实到想象复归现实的时空穿越,在旅游者心理层面实现了第三时空与本真自我的对话[25]。

情境反思。在山地非功用性体验中,旅游者自身的价值观念和对山地的情感信仰与具体的山地情境交织,倾听己心的过程产生了对价值与生命的思考。例如,在负面感知中,旅游者做了这样的记录:“看到冰川上很多随意丢弃的氧气瓶,觉得很心痛,这可是我们丽江人的神山,请不要随意践踏!”(MF10);“下来时看到有游客翻过楼梯走到旁边的冰川雪地里拍照玩耍,不仅危险,而且也非常痛心,几千年积累下的冰川奇观如何才能保护好呢?”(MF15)。面对蓝月谷的景致时,有旅游者写道:“在生命的过程中,没有适当的抽身,没有用远的目光去看自己。拙笨、刻板地像机器一般活着,那有什么意义呢?只有看过不同的风景、走过不同的路,才能看到生命更丰富的一面”(MF29)。批判及内省式的体验过程既强化了旅游者对山地美好体验的追求,也凸显了其强烈的自我意识。

自我认同。山地充满了艰险、变化、震撼、自由的感知使旅游者不断体会旅游世界与日常生活世界的不同,更新和充实价值观念。对抗艰险时的逆向决策、置身景致时的情感延伸、面对情境时的自觉反思等,不断建构和强化着一个坚强的、真实的自我。在自我与山地、自我与他人的互动中,心灵被洗礼与解放,逐渐实现了自我认同。正如旅游者所记录的:“人们得知我是一个人时,无不用赞许的眼光打量我,我也深深地被自己打动了”(MF31);“再一打听,小团中的小妹妹在平台就已高反严重无法前行,只得坐上回程缆车下山休息,我还是厉害!就这样一步一个脚印,一步一口氧气的爬上了插着五星红旗的平台!4680!耗时一个半小时!我为自己骄傲!”(MF48)。

5.2 山地旅游非功用性体验的方式 5.2.1 感知填充感知是人们认识世界的初级阶段,从人们在生活世界接收到旅游世界的信息时即已产生对目的地的认识[45]。随着旅游者与旅游世界的联系程度及情感水平不断加深,感知也在不断变化填充。

感官参与。感官参与体现在山地旅游的整个过程,旅游者的情绪变化、情感呈现等都必须以此为前提。旅游前,旅游者通过视觉、听觉涉入到宣传手册、影视作品等媒介中形成对山地旅游目的地的初始印象和精神导引;置身于现实山地情境,旅游者调动不同感官实现对目的地的综合感知,随着身体的移动和景致的变换,雪山、蓝月谷、印象丽江……的一帧帧画面逐渐产生“震撼”“惊呆” “陶醉”等连续交错、高潮迭起的情感反应,进而形成审美愉悦。多感官的深度参与使这种审美愉悦一直累积延续至旅程结束,不断触动旅游者的情绪和情感变化,逐步加深对山地情境的体验感知。

身体阈限。在山地旅游非功用性体验中,恶劣的环境使身体的疲惫、痛苦和高原反应等不同程度地伴随着旅游者,刺激旅游者的身体觉醒。难以承受者以此为由终止旅游体验过程,而敢于冲破身体禁锢挑战自我者往往能从完整的旅游体验中获取巨大的信心和成就感。在身体痛感和审美愉悦的交织下,完全浸入山地情境,体验畅爽状态,接受身心的释放与洗礼,并将这场“苦行”作为生命中的重要印记。身体阈限在巨大的精神驱动和愉悦体验下往往显得渺小,正如一位游客所写道的:“会当凌绝顶,一览众山小。那种豪迈与骄傲,那种意气风发与神采飞扬,再长的栈道,再重的高反,都算的了什么呢??!!”(MF37)。

5.2.2 意义生产山地旅游非功用性体验过程被旅游者赋予了精神意义,这使山地旅游之旅充满了“神圣”意味。旅游者通过图像表征、行为隐喻、场景隐喻等方式体会着旅游过程的神圣感和仪式感。

图像表征。旅游者总是希望把稍纵即逝的凝视与事件转化为持久的记忆,通过拍照、拍视频等“打卡”方式将旅途中的片段进行记载,这些图像成为充满意义和情感的珍贵物品以供将来追忆[2]。从游记资料来看,照片或视频几乎在每段旅游经历中均有涉及,甚至有旅游者为与4680处的石碑合影,不顾停留时间的安全提示。可以发现,这些在凝视中形成的图像表征着对旅游者而言独一无二的深刻意义,承载了浓厚的情感寄托。

行为隐喻。旅游者与虔诚的信徒有所区别,但也会怀揣敬畏之心,被山地情境中的仪式感、宗教感所吸引,他们重视山地旅游的精神意义,也乐于以宗教性的隐喻记录旅途[49],开启一段山地世界的神圣旅程。例如游记中所描述的:“在圣山朝拜,愿如我所愿。”(MF18);“近距离地仰视玉龙雪山,感受它的神奇、它的神秘、投入到她的怀抱,心灵得到一次洗礼。”(MF49);“享受雪与山的洗礼”(MF53)。

场景隐喻。旅游世界在旅游者浓郁的情感体验下被赋予了特殊的意义。在试图剥离世俗功利、探寻生命本真的旅程中,山地情境被诸多旅游者视为“童话”(MF30);“人间的净土”(MF30);“真正的精神乐园”(MF36);“不可替代的圣地”(MF44),一个世俗的神圣世界被旅游者构建并为后来者感同身受,彰显着旅游体验的不平凡。

5.2.3 关系建构旅游者会在旅游世界中与各式各样的人进行接触,在信息技术的支撑下,还可能通过虚拟媒介将接触范围延伸至日常生活世界。这种接触以多种形式展开,促进旅游者与他人关系的建构。

同伴互动。除背包客外,团队游客和临时结伴的“驴友”在山地旅游过程中也很常见。山地旅游条件较为艰苦,耗时相对较长,加之旅游者本身的社会性特点,促使同伴间发生互动。尽管这样的“友谊”可能只在旅途中予以维持而不会被旅游者带回生活世界,但毫无疑问同伴间的关心、鼓励、玩笑使旅途变得相对轻松、愉快。在游记中也有这样的表达:“我们6个人一直在一起,互相加油打气,中间还不忘开开玩笑,爬一段台阶就要吸会氧,歇一会就都会感觉好很多。”(MF28)这些互动逐渐促成旅游同伴间心理边界的延展,同伴在同一山地情境中共景共感并尝试共情,增强了旅游者的情感体验。

地方交往。旅游者几乎都会与当地居民产生接触,这也成为旅游者体验地方感的重要方式之一[55]。游记中出现了很多相关记录,例如“阿黑哥还主动给我们夹菜,一路上也十分照顾我们,这也让我们感受到了纳西人的热情好客。”(MF47)类似地,淳朴的向导、热心的司机、善良的牧民都为旅游者在陌生环境里提供了别样的温暖,使旅游者形成对目的地鲜活的感知印象,实现了人与地方的情感联结。

虚拟分享。旅途休息的间隙或旅程结束后,部分旅游者会以游记网站、微博、朋友圈等平台分享旅游经历,这是一个将旅游体验符号化记录的过程,同时也为旅游者进行自我展示提供了机会。旅游者将山地旅游情境中的点滴分享出去,在世俗的“点赞”“评论”“转发”等肯定性的情感反馈中享受并强化着心理的自我认同和自我满足。

6 结论与讨论 6.1 结论非功用性旅游体验产生于旅游个性化、情感化、精神性需求渐成趋势以及西方地理学“情感转向”、旅游体验研究流动性范式和具身范式备受关注的背景下,体现了市场需求与学理逻辑的高度契合。与此同时,山地在资源环境及情感性、象征性方面的特色彰显着非功用性旅游体验的比较优势。基于此,本研究以典型山地旅游目的地玉龙雪山为案例,以网络游记为初始资料来源,通过扎根理论方法进行逐级编码分析,创新性地提出山地旅游非功用性体验这一新概念,并探索了山地旅游非功用性体验的表现过程和实现方式。主要研究结论如下:

第一,对山地旅游非功用性体验的概念与内涵进行了界定。本研究通过开放式、主轴式、选择式逐级编码对山地旅游非功用性体验范畴进行层层提炼,最终识别出“自我成就的内在体验”这一核心范畴。经过故事线的串联,明确了山地旅游非功用性体验本质内涵为:在山地旅游场的精神导引下引起旅游者心理张力凸显进而前往山地旅游地,在情绪和情感的变化中深刻融入山地情境,发现自我、展示自我、达成自我成就的内在体验过程。

第二,山地旅游非功用性体验主要包含精神导引、情绪反应、情感表白、自我洗礼等4个部分。各部分间相互联系、影响,推动非功用体验的生成。其中,山地旅游非功用性体验源自山地旅游场对旅游者的精神导引,山地凭借多种途径潜移默化地对旅游者施以影响,在记忆动员、遁世意愿、成就动机、情感凝视的驱使下,旅游者前往山地旅游目的地开始了非功用性体验之旅;旅游者置身现实的山地情境,随着预期瓦解、逆向决策和情绪交错,旅游者的情绪完全浸入到山地情境中;在此基础上,旅游者的情感得以呈现,表现在情感浸润、移情模拟、期望延伸等方面;旅游者情绪和情感爆发最终促成了自我洗礼,在情境中发现自我、展示自我、达成自我认同与自我成就。

第三,山地旅游非功用性体验涉及感知填充、意义生产、关系建构等3种体验方式。这些体验方式在整个山地旅游非功用性体验过程中融合贯穿,影响着旅游者的心理认知,推动旅游者情绪、情感的变化。感知填充是山地旅游非功用性体验的前提,感官和身体的觉醒令旅游者逐渐融入真实的山地情境,在“快乐”与“痛苦”的交织中获得审美愉悦和肉体痛感的交错体验;意义生产是旅游者将山地情境神圣化、仪式化的过程,图像表征、行为隐喻、场景隐喻等具体方式揭示着山地旅游非功用性体验过程对旅游者独一无二的象征意义;关系建构伴随着山地旅游非功用性体验而展开,在与同伴、地方以及虚拟世界的接触中强化心理的自我认同与满足。

6.2 讨论本研究聚焦于山地旅游非功用性体验,以典型山地旅游目的地玉龙雪山为案例,抽象出山地旅游非功用性体验内涵,并重点剖析了山地旅游非功用性体验的发展过程和实现方式,这对山地旅游和旅游体验的深入研究及山地旅游健康可持续发展具有重要意义。在研究之初,通过文献梳理提出了非功用性旅游体验内涵,并指出强的情感体验和弱的功利性追求为其内在本质,强的身体、感官涉入和弱的实体功能为其外在表现。对玉龙雪山网络游记的扎根理论分析,初步验证了对非功用性旅游体验内涵和基本特征的界定。与此同时,所抽象出的21个范畴、7个主范畴和“自我成就的内在体验”这一核心范畴及由此串联的故事线较为全面地展现了山地旅游非功用性体验本质,是对山地情境下非功用性旅游体验的丰富和拓展。从已有研究看,山地探险旅游和山地宗教旅游早已显现出非功用性体验研究的端倪。本研究着眼于更为一般化的山地旅游活动,在其中发现了与山地探险旅游和山地宗教旅游非功用性体验相关研究中的一些范畴。例如,逆向决策是在外部环境刺激下,非目标的享乐动机被打破,“逆转”为目标驱动的成就需要后促成了正向体验的形成,尽管这一过程并未发生山地探险旅游体验中多阶段多层次的情绪逆转,但已在一定程度上呼应了应用逆转理论阐释山地探险旅游者行为决策的研究[36]。此外,关于山地旅游非功用性体验实现方式的行为隐喻、场景隐喻等范畴也在山地宗教旅游活动得到印证[37],表明一般的山地旅游非功用性体验过程也具有探险及朝圣的意味;承接这一观点还可以发现山地旅游非功用性体验与其他特种旅游活动非功用性体验的区别。在与黑色旅游的对比中可以看出,山地旅游非功用性体验是以一个身体、感官深度参与调动情绪、情感变化而实现自我成就的过程,而黑色旅游非功用性体验则更体现了对外部世界的内省[32]。更为关键的是,山地旅游非功用性体验的参与过程立足于山地大空间,伴随着身体持续、线性的移动,这在一般的黑色旅游体验中很难体现。除上述讨论外,“第三空间”与非功用性体验的联系也值得关注。Soja在Lefebvre空间三元辩证法基础上所提出的“第三空间”是一个无限开放、物质与精神共存的空间形态[56]。在山地旅游非功用性体验中,山地情境的移动与情绪、情感变化勾连起来,在移情模拟、场域对比和情境反思等过程中,时空的错位交叠、真实与想象的循环交替实现了本真自我与第三时空的对话,最终达成了自我成就的内在体验。

山地旅游非功用性体验是一个发现自我、展示自我、提升自我、返璞归真的过程,诠释了旅游对于自我发展的价值,在化解山地旅游开发与保护难题,推进物质与精神文明协调发展等方面具有重大的现实意义。非功用性体验的提出绝非要否定功用性体验的发展逻辑和市场需求,而意在促使旅游者将山地作为体验美好、获取自由、寄托情感的异地生活空间,为山地旅游探寻核心的吸引特质和特色的竞争优势,引导山地旅游的健康可持续发展。在旅游者个性化偏好凸显的背景下,山地旅游应当重视与旅游者的情感和精神联结,积极诠释非功用性体验内涵。本研究是对山地旅游非功用性体验的尝试性探索,重点对山地旅游非功用性体验的发展过程和实现方式进行了展现。然而对于更微观的问题,例如山地旅游目的地不同的资源禀赋、品牌个性和情感形象是否会形成迥异的非功用性体验?旅游者知识结构、旅游经验及情绪易感性等状况在非功用性体验中如何发挥作用?本研究尚未做更多的讨论。在后续研究中将通过多元的案例和方法更深入地探索非功用性体验的发生机理,辨识非功用性体验价值的具体维度,构建科学的山地旅游非功用性体验价值测度体系,对不同要素介入下的山地旅游非功用性体验进行剖析,以期不断深化非功用性体验研究。

| [1] |

斯蒂芬·威廉斯, 刘德龄. 旅游地理学——地域、空间和体验的批判性解读(第三版)[M]. 张凌云, 译. 北京: 商务印书馆, 2018: 33-54. [Williams S, Lew A A. Tourism Geography: Critical Understandings of Place, Space and Experience (the 3rd Edition)[M]. Zhang Lingyun, trans. Beijing: The Commercial Press, 2018: 33-54.]

|

| [2] |

约翰·厄里, 乔纳斯·拉森. 游客的凝视(第三版)[M]. 黄婉瑜, 译. 上海: 格致出版社, 2016: 40-45, 200-210. [Urry J, Larsen J. The Tourist Gaze (the 3rd Edition)[M]. Huang Wanyu, trans. Shanghai: Truth & Wisdom Press, 2016: 40-45, 200-210.]

|

| [3] |

理查德·沙普利. 旅游社会学[M]. 谢彦君, 等, 译. 北京: 商务印书馆, 2016: 60-64. [Sharpley R. Tourism, Tourists and Society[M]. Xie Yanjun, et al, trans. Beijing: The Commercial Press, 2016: 60-64.]

|

| [4] |

曲颖, 李天元. 旅游目的地非功用性定位研究——以目的地品牌个性为分析指标[J]. 旅游学刊, 2012, 27(9): 17-25. [Qu Ying, Li Tianyuan. A study on non-utilitarian tourism destination positioning: Taking destination brand personality as analysis indicator[J]. Tourism Tribune, 2012, 27(9): 17-25.] |

| [5] |

谢彦君. 基础旅游学[M]. (第三版). 北京: 中国旅游出版社, 2011: 240-245. [Xie Yanjun. Tourism Studies[M]. (the 3rd Edition). Beijing: China Tourism & Travel Press, 2011: 240-245.]

|

| [6] |

周厚强, 李立华, 何长娟. 关于"精神旅游"概念的探讨[J]. 旅游学刊, 2016, 31(12): 106-114. [Zhou Houqiang, Li Lihua, He Changjuan. A study on the conception of spiritual tourism[J]. Tourism Tribune, 2016, 31(12): 106-114. DOI:10.3969/j.issn.1002-5006.2016.12.017] |

| [7] |

杨胜利. 孔子人文精神视域下山的多维象征[J]. 西藏民族大学学报(哲学社会科学版), 2018, 39(2): 66-73, 156. [Yang Shengli. The multidimensional symbol of Confucius' humanistic spirit[J]. Journal of Xizang Minzu University (Philosophy and Social Sciences Edition), 2018, 39(2): 66-73, 156. DOI:10.3969/j.issn.1003-8388.2018.02.011] |

| [8] |

吕连琴. 河南山地旅游开发问题与对策[J]. 地域研究与开发, 2006, 25(3): 60-64. [Lv Lianqin. Problems and countermeasures about the development of mountains tourism in Henan[J]. Areal Research and Development, 2006, 25(3): 60-64. DOI:10.3969/j.issn.1003-2363.2006.03.014] |

| [9] |

Pomfret G. Personal emotional journeys associated with adventure activities on packaged mountaineering holidays[J]. Tourism Management Perspectives, 2012, 4: 145-154. DOI:10.1016/j.tmp.2012.08.003 |

| [10] |

Tsaur S H, Yen C H, Hsiao S L. Transcendent experience, flow and happiness for mountain climbers[J]. International Journal of Tourism Research, 2013, 15(4): 360-374. DOI:10.1002/jtr.1881 |

| [11] |

Singh S. Secular pilgrimages and sacred tourism in the Indian Himalayas[J]. GeoJournal, 2005, 64(3): 215-223. DOI:10.1007/s10708-005-5649-8 |

| [12] |

刘智兴, 马耀峰, 高楠, 等. 山岳型旅游目的地形象感知研究——以五台山风景名胜区为例[J]. 山地学报, 2013, 31(3): 370-376. [Liu Zhixing, Ma Yaofeng, Gao Nan, et al. A research on tourism destination image perception of mountain resorts: A case study of mountain Wutai scenery area in China[J]. Mountain Research, 2013, 31(3): 370-376. DOI:10.3969/j.issn.1008-2786.2013.03.016] |

| [13] |

刘超, 胡梦晴, 林文敏, 等. 山岳型景区旅游形象感知研究: 基于2014-2016年黄山网络游记分析[J]. 山地学报, 2017, 35(4): 566-571. [Liu Chao, Hu Mengqing, Lin Wenmin, et al. Tourism destination image perception of mountain resorts: A comprehensive survey of the Huangshan web travel notes for 2014-2016[J]. Mountain Research, 2017, 35(4): 566-571.] |

| [14] |

康德. 论优美感和崇高感[M]. 何兆武, 译. 北京: 商务印书馆, 2001: 26. [Kant I. On the Sense of Grace and Sublime[M]. He Zhaowu, trans. Beijing: The Commercial Press, 2001: 26.]

|

| [15] |

孙喜林, 赵艳辉. 旅游心理学[M]. (第二版). 北京: 中国旅游出版社, 2016: 51-162. [Sun Xilin, Zhao Yanhui. Tourism Psychology[M]. (the 2nd Edition). Beijing: China Tourism & Travel Press, 2016: 51-162.]

|

| [16] |

邹统钎, 高中, 钟林生. 旅游学术思想流派[M]. 天津: 南开大学出版社, 2008: 32. [Zou Tonqian, Gao Zhong, Zhong Linsheng. Schools of Tourism Academic Thoughts[M]. Tianjin: Nankai University Press, 2008: 32.]

|

| [17] |

罗萧, 蒋明华. 内容营销、品牌认同与消费者品牌忠诚[J]. 商业经济研究, 2019(23): 73-76. [Luo Xiao, Jiang Minghua. Content marketing, brand identity and consumer brand loyalty[J]. Journal of Commercial Economics, 2019(23): 73-76. DOI:10.3969/j.issn.1002-5863.2019.23.019] |

| [18] |

刘茂红. 品牌个性对口碑传播的作用机制: 品牌依恋的形成与表达[J]. 企业经济, 2020(3): 67-75. [Liu Maohong. The mechanism of brand personality on word-of-mouth communication: The formation and expression of brand attachment[J]. Enterprise Economy, 2020(3): 67-75.] |

| [19] |

MacCannell D. Staged authenticity: Arrangements of social space in tourist settings[J]. American Journal of Sociology, 1973, 79(3): 589-603. DOI:10.1086/225585 |

| [20] |

纳尔什·格雷本. 人类学与旅游时代[M]. 赵红梅, 等, 译. 桂林: 广西师范大学出版社, 2009: 371-385. [Graburn N. Anthropology and the Age of Tourism[M]. Zhao Hongmei, et al, trans. Guilin: Guangxi Normal University Press, 2009: 371-385.]

|

| [21] |

谢彦君. 旅游体验的两极情感模型: 快乐-痛苦[J]. 财经问题研究, 2006(5): 88-92. [Xie Yanjun. The bipolar emotional model of tourism experience: Happiness-pain[J]. Research on Financial and Economic Issues, 2006(5): 88-92. DOI:10.3969/j.issn.1000-176X.2006.05.014] |

| [22] |

谢彦君, 谢中田. 现象世界的旅游体验: 旅游世界与生活世界[J]. 旅游学刊, 2006, 21(4): 13-18. [Xie Yanjun, Xie Zhongtian. Tourist experience in the tourist world: A study in the perspective of phenomenology[J]. Tourism Tribune, 2006, 21(4): 13-18. DOI:10.3969/j.issn.1002-5006.2006.04.008] |

| [23] |

崔广彬, 宿伟玲. 旅游体验中的返璞归真与精神享受[J]. 学术交流, 2018(9): 141-147. [Cui Guangbin, Su Weiling. Return to innocence and spiritual enjoyment in tourism experience[J]. Academic Exchange, 2018(9): 141-147. DOI:10.3969/j.issn.1000-8284.2018.09.017] |

| [24] |

谢彦君. 旅游体验研究——一种现象学的视角[M]. 天津: 南开大学出版社, 2005: 16-188. [Xie Yanjun. Study on Tourist Experience: A Perspective from Phenomenology[M]. Tianjin: Nankai University Press, 2005: 16-188.]

|

| [25] |

陶玉霞. 旅游: 穿越时空的心灵对话[J]. 旅游学刊, 2018, 33(8): 118-132. [Tao Yuxia. Tourism: A spiritual dialogue through time and space[J]. Tourism Tribune, 2018, 33(8): 118-132. DOI:10.3969/j.issn.1002-5006.2018.08.018] |

| [26] |

Goossens C. Tourism information and pleasure motivation[J]. Annals of Tourism Research, 2000, 27(2): 301-321. DOI:10.1016/S0160-7383(99)00067-5 |

| [27] |

Prayag G, Hosany S, Muskat B, et al. Understanding the relationships between tourists' emotional experiences, perceived overall image, satisfaction, and intention to recommend[J]. Journal of Travel Research, 2017, 56(1): 41-54. DOI:10.1177/0047287515620567 |

| [28] |

Patwardhan V, Ribeiro M A, Payini V, et al. Visitors' place attachment and destination loyalty: Examining the roles of emotional solidarity and perceived safety[J]. Journal of Travel Research, 2020, 59(1): 3-21. DOI:10.1177/0047287518824157 |

| [29] |

Bosnjak M, Brown C A, Lee D, et al. Self-expressiveness in sport tourism determinants and consequences[J]. Journal of Travel Research, 2016, 55(1): 125-134. DOI:10.1177/0047287514535845 |

| [30] |

Cai Y, Ma J, Lee Y S. How do Chinese travelers experience the Arctic? Insights from a hedonic and eudaimonic perspective[J]. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 2020, 20(2): 144-165. DOI:10.1080/15022250.2020.1744185 |

| [31] |

王学基, 孙九霞, 黄秀波. 中介、身体与情感: 川藏公路旅行中的流动性体验[J]. 地理科学, 2019, 39(11): 1780-1786. [Wang Xueji, Sun Jiuxia, Huang Xiubo. Mediation, body and emotion: Mobility experiences in road travel on Sichuan-Tibet highway[J]. Scientia Geographica Sinica, 2019, 39(11): 1780-1786.] |

| [32] |

谢彦君, 孙佼佼, 卫银栋. 论黑色旅游的愉悦性: 一种体验视角下的死亡观照[J]. 旅游学刊, 2015, 30(3): 86-94. [Xie Yanjun, Sun Jiaojiao, Wei Yindong. On the pleasure of dark tourism: Death contemplation from the perspective of experience[J]. Tourism Tribune, 2015, 30(3): 86-94. DOI:10.3969/j.issn.1002-5006.2015.03.009] |

| [33] |

吕丽辉, 王玉平. 山岳型旅游景区敬畏情绪对游客行为意愿的影响研究——以杭州径山风景区为例[J]. 世界地理研究, 2017, 26(6): 131-142, 153. [Lv Lihui, Wang Yuping. Research on the impact of tourists' behavior intention based on awe emotion in mountain resorts: A case study of Jingshan scenery area in Hangzhou[J]. World Regional Studies, 2017, 26(6): 131-142, 153. DOI:10.3969/j.issn.1004-9479.2017.06.014] |

| [34] |

Vespestad M K, Hansen O B. Shaping climbers' experience scapes: The influence of history on the climbing experience[J]. Journal of Hospitality & Tourism Research, 2020, 44(1): 109-133. |

| [35] |

Pomfret G. Mountaineering adventure tourists: A conceptual framework for research[J]. Tourism Management, 2006, 27(1): 113-123. DOI:10.1016/j.tourman.2004.08.003 |

| [36] |

程励, 罗翩. 山地探险旅游及探险者决策过程研究[M]. 北京: 科学出版社, 2016: 46-85. [Cheng Li, Luo Pian. Mountain-based Adventure Tourism and the Adventurer's Decision-making Process[M]. Beijing: Science Press, 2016: 46-85.]

|

| [37] |

Lu D, Liu Y, Lai I K, et al. Awe: An important emotional experience in sustainable tourism[J]. Sustainability, 2017, 9(12): 2189-2204. DOI:10.3390/su9122189 |

| [38] |

Zhang Y, Lee T J, Xiong Y, et al. From comrades to Bodhidharma: A Bourdieusian analysis of the spiritual experience of Chinese seasonal tourists[J]. International Journal of Tourism Research, 2019, 21(6): 801-812. DOI:10.1002/jtr.2306 |

| [39] |

保继刚, 宋海岩. 旅游研究理论与方法十讲[M]. 北京: 商务印书馆, 2019: 69-76. [Bao Jigang, Song Haiyan. Ten Lectures on Tourism Research Theory and Methods[M]. Beijing: The Commercial Press, 2019: 69-76.]

|

| [40] |

保继刚. 旅游研究进展(第2辑)[M]. 北京: 商务印书馆, 2010: 145-147. [Bao Jigang. Progress in Tourism Research (the 2nd Series)[M]. Beijing: The Commercial Press, 2010: 145-147.]

|

| [41] |

黄清燕, 白凯. 旅游者自我概念的时空演变——典型网络游记的个案研究[J]. 地理科学进展, 2017, 36(5): 644-654. [Huang Qingyan, Bai Kai. Tourist self-concept in time and space: A case study on typical online travel notes[J]. Progress in Geography, 2017, 36(5): 644-654.] |

| [42] |

张鲜鲜, 李婧晗, 左颖, 等. 基于数字足迹的游客时空行为特征分析——以南京市为例[J]. 经济地理, 2018, 38(12): 226-233. [Zhang Xianxian, Li Jinghan, Zuo Ying, et al. Study on spatial-temporal characteristics of tourist behavior based on digital footprints: Taking Nanjing for example[J]. Economic Geography, 2018, 38(12): 226-233.] |

| [43] |

林铭亮, 高川秀, 林元城, 等. 旅游地品牌化: 唐诗"第三空间"的旅游体验与地方想象的建构[J]. 旅游学刊, 2020, 35(5): 98-107. [Lin Mingliang, Gao Chuanxiu, Lin Yuancheng, et al. Place-branding of tourist destinations: The construction of the "Third Space" tourism experience and place imagination from Tang poetry[J]. Tourism Tribune, 2020, 35(5): 98-107.] |

| [44] |

曲颖, 周曦. 旅游目的地口号的记忆效应和说服效应——以国内海滨目的地为例的整合研究[J]. 经济管理, 2018, 40(7): 178-192. [Qu Ying, Zhou Xi. An integrated study on the recall effect and persuasion effect of tourism destination slogans: The example of domestic seaside destinations[J]. Business Management Journal, 2018, 40(7): 178-192.] |

| [45] |

白凯. 旅游者行为学[M]. 北京: 科学出版社, 2013: 51-59, 140-141. [Bai Kai. Tourist Behavior[M]. Beijing: Science Press, 2013: 51-59, 140-141.]

|

| [46] |

谢彦君. 论旅游的现代化与原始化[J]. 旅游学刊, 1990, 5(4): 49-51. [Xie Yanjun. Research on the modernization and original tourism[J]. Tourism Tribune, 1990, 5(4): 49-51.] |

| [47] |

陶玉霞. 乡村旅游根性意涵的社会调试与价值重建研究[J]. 人文地理, 2015, 30(5): 117-125. [Tao Yuxia. Study on the social adjustment and reconstruction of original implications in rural tourism[J]. Human Geography, 2015, 30(5): 117-125. DOI:10.3969/j.issn.1673-6974.2015.05.060] |

| [48] |

谢彦君, 于佳, 郭芳芳. 留言簿话语分析: 西藏旅游体验的书写与表白[J]. 旅游科学, 2019, 33(3): 1-20. [Xie Yanjun, Yu Jia, Guo Fangfang. Discourse analysis in visitor books: Text writing and emotional expression of Tibetan tourism experience[J]. Tourism Science, 2019, 33(3): 1-20.] |

| [49] |

谢彦君, 樊友猛. 身体视角下的旅游体验——基于徒步游记与访谈的扎根理论分析[J]. 人文地理, 2017, 32(4): 129-137. [Xie Yanjun, Fan Youmeng. Tourist experience on a body perspective: Grounded theory analysis on trekking writings and interviews[J]. Human Geography, 2017, 32(4): 129-137. DOI:10.3969/j.issn.2095-0446.2017.04.093] |

| [50] |

张天问, 吴明远. 基于扎根理论的旅游幸福感构成——以互联网旅游博客文本为例[J]. 旅游学刊, 2014, 29(10): 51-60. [Zhang Tianwen, Wu Mingyuan. The constitution of tourism well-being based on a grounded theory analysis of internet travel blogs[J]. Tourism Tribune, 2014, 29(10): 51-60. DOI:10.3969/j.issn.1002-5006.2014.10.16] |

| [51] |

盘劲呈, 李海. 地方依恋与骑行旅游: "动态依附"体验的生成[J]. 体育与科学, 2018, 39(5): 63-69, 76. [Pan Jincheng, Li Hai. Place attachment and sports tourism: Experience generation of "Dynamic Attachment"[J]. Journal of Sports and Science, 2018, 39(5): 63-69, 76.] |

| [52] |

殷融, 曲方炳, 叶浩生. 具身概念表征的研究及理论述评[J]. 心理科学进展, 2012, 20(9): 1372-1381. [Yin Rong, Qu Fangbing, Ye Haosheng. Research on embodied theories of conceptual representation[J]. Advances in Psychological Science, 2012, 20(9): 1372-1381.] |

| [53] |

林源源, 周勇. 探险旅游的审美体验探索——基于乞力马扎罗登山者的访谈[J]. 艺术百家, 2017, 33(3): 215-216. [Lin Yuanyuan, Zhou Yong. Aesthetic experience of adventure tourism: Based upon an interview of Kilimanjaro climber[J]. Hundred Schools in Arts, 2017, 33(3): 215-216. DOI:10.3969/j.issn.1003-9104.2017.03.036] |

| [54] |

杨钦钦, 谢朝武. 冲突情景下旅游安全感知的作用机制: 好客度的前因影响与旅游经验的调节效应[J]. 南开管理评论, 2019, 22(3): 148-158. [Yang Qinqin, Xie Chaowu. The mechanism of tourism safety perception in conflict situation: The antecedent influence of hospitality and the moderating effect of tourism experience[J]. Nankai Business Review, 2019, 22(3): 148-158. DOI:10.3969/j.issn.1008-3448.2019.03.014] |

| [55] |

李刚. 关于旅游行为过程中的"交往"与"经验"的研究[J]. 中国旅游评论, 2015(3): 97-110. [Li Gang. Research on "communication" and "experience" in the whole tourism behavior course[J]. China Tourism Review, 2015(3): 97-110.] |

| [56] |

陆扬. 析索亚"第三空间"理论[J]. 天津社会科学, 2005(2): 32-37. [Lu Yang. Analysis of Soja's "Third Space" theory[J]. Tianjin Social Science, 2005(2): 32-37.] |