社会经济的发展促使世界旅游业蓬勃兴起,并产生国内旅游和出境旅游两种不同的出游类型。世界旅游城市联合会的数据显示,2019年全球旅游总人次达123.1亿人次,其中出境旅游总人次达13.71亿人次,占比为11.14%。可见,出境旅游是世界旅游发展的重要组成部分,正逐渐成为旅游者的刚性需求,并以其强大的影响力改变着世界旅游市场运行格局和走势[1]。和世界出境旅游发展的总体规律相一致,我国经济发展水平的提高、对外开放政策的深化促使出境旅游市场迅速成长,中国在2012年成为世界第一大出境客源国,紧接着在2013年成为世界第一大出境旅游支出国。中国旅游研究院发布数据显示,2019年中国公民出境旅游人次数为1.55亿,比上年同期增长3.3%。中国出境旅游市场的迅速崛起和稳步增长在一定程度上改变了世界旅游的空间格局,引起世界旅游重心向亚太地区转移。同时,出境旅游市场的增长使得我国旅游业由出口型贸易向平衡型贸易转型,对旅游业的认识从经济层面提升到国家发展战略和整体利益层面[2],积极发挥出境旅游在文化输出、话语权提升、国际化布局等方面的特殊作用对中国的长期发展具有重要意义。

近年来,全球经济衰退,出口、投资和消费等拉动经济增长的主要传统力量均呈现疲软状态,更为重要的是,经济形势恶化刺激少数资本主义发达国家采取单边贸易保护主义措施,对我国经济发展进行封锁并试图逆转全球化进程。在国际关系复杂多变的背景下,经略周边成为我国营造和平稳定发展环境以实现长期可持续发展的必然要求。一直以来,中国高度重视与周边国家的和平交往,视周边为安身立命之所、发展繁荣之基,“周边是首要”也已成为我国在全面外交布局中的重要理念[3],努力使周边同我国政治关系更加友好、经济纽带更加牢固、安全合作更加深化、人文联系更加紧密。然而,中国的邻国众多,且这些邻国的历史渊源、宗教信仰、社会制度以及发展水平差异巨大,导致中国周边地缘关系极为复杂。因此,通过和平交往方式促进中国与周边国家的了解和互动,以实现周边国家命运共同体的构建,具有特殊意义,发展出境旅游无疑是促进各国交往、实现民意相通的重要手段。以国家为单位,出境旅游市场互动格局本质上是国与国之间出境旅游流的运动规律,反映了在不同空间尺度中一个国家与其他国家之间旅游业的互动交流关系与作用强度,是国家旅游活力以及在旅游领域重要地位和交往程度的表现[4]。对中国及周边国家出境旅游市场互动格局的客观认识和准确把握不仅是基于地缘政治因素,推动中国周边国家旅游业协同以实现长久发展的重要选择,更是在全球经济低迷、单边主义和贸易保护主义抬头的时代背景下,中国作为新兴大国经略周边以营造和平稳定周边环境的客观需要。

新型冠状病毒肺炎疫情由公共卫生安全事件上升至国际政治经济问题,成为人类面对的二战以来最严重的全球危机。除疫情本身传播速度快、感染范围广、防控难度大的特点外,世界百年未有之大变局的时代背景促进疫情的政治化,而中美大国博弈成为世界格局变动的标志性事件。自2018年起,中美贸易摩擦不断升级,两国综合实力差距的缩小及意识形态的差异成为博弈不断展开的重要原因。中国的崛起对美国的全球霸权地位构成威胁。从国际上看,“一带一路”倡议的提出和开展使得中国的国际影响力快速提升,美国则陆续退出联合国教科文组织等一系列国际组织。突如其来的新冠疫情进一步加剧了全球局势的不稳定和不确定[5],甚至可能改变世界格局的正常走向。就旅游业而言,作为非刚性需求,容易受到政治动荡、经济危机、重大疫情[6]等事件的冲击。一方面,世界旅游格局正处在深度调整期,欧洲进入成熟期、增长乏力,亚太地区和中等收入国家成为推动世界旅游发展的关键力量[5];另一方面,新冠疫情为世界旅游格局带来更多的不确定性,国内旅游消费断崖式下跌,国际旅游流动全面中断。尽管中国的疫情已得到有效控制,并恢复跨省(区、市)团队旅游,但出入境旅游仍处于停滞状态;而欧美国家等仍面临疫情防控压力。在国际格局快速变化的背景下,中国及周边国家出境旅游市场的互动格局是怎样?其动态性变迁状况如何?对上述问题的回答有利于从时空角度客观地认识中国出境旅游在亚太地区的影响力,从中透视中国的国际地位和权力,为新形势下有效经略周边国家关系提供参考。

2 文献综述伴随世界出境旅游市场的高速发展,国内外关于出境旅游研究的学术成果逐渐增多。早期,出境旅游研究主要围绕美国、英国、德国、法国等主导和引领世界旅游发展的欧美发达国家[7, 8];20世纪90年代起,中国经济发展和政治宽松化进程使得内地出境旅游市场异军突起,引发学界的高度关注[9]。目前,关于出境旅游市场的研究主要分为旅游需求影响因素和影响效应研究两个维度。其中,前置影响因素主要包括客源国经济发展水平[10]、对外开放程度[11]、国家政策导向[10]、气候因素[12, 13]、目的地危机事件[14, 15]、旅游产品价格[16-18]、语言[19]、旅游者收入、目的地营销和旅游产品吸引力等[20-23];影响效应研究则主要探究出境旅游发展对客源地和目的地的经济、社会和环境影响[24-28],并且,基于客源国视角的出境旅游影响研究从早期的片面关注经济效应到注重其综合效应的发挥[29]。就中国而言,由于对出境旅游影响效应的差异化理解,面对新世纪之后我国出境旅游迅速发展而入境旅游趋于稳定导致的旅游服务贸易逆差及其扩大化问题[30],学界就我国出境旅游发展是否超前展开激烈争论。部分学者认为,与经济发展水平相比,我国出境旅游发展已严重超前,为减缓外汇流失和内需漏出等问题,政策取向上建议开征出境旅游消费税加以调节[31]。但主流观点依然是,中国出境旅游发展处于与国情相适应的初步阶段,宜采取有序引导和相机抉择的市场政策。研究认为,出境旅游在中国的迅速发展既是我国现阶段社会经济发展的必然结果,也是我国旅游经济体系走向平衡发展的开始[32]。从国家发展战略和整体利益的高度来看,我国外汇储备充足使得出境旅游的经济功能从创汇优先转向平衡国际收支,同时,出境旅游应成为扩大中国的国际影响力、提升话语权与文化软实力以及开展“和平外交”的重要工具[2]。因此,从国际角度对各国之间的出境旅游交往关系以及权力地位进行探讨至关重要[8, 33]。已有研究聚焦“一带一路”沿线国家[34]、东盟国家[35]、俄罗斯[36]与中国的旅游交往状况,试图通过认识我国出境旅游发展状况进而探寻提升国际影响力的策略。但以亚太地区为整体,对中国及其周边国家出境旅游市场互动格局的研究尚属于薄弱领域。实证研究发现,与欧美传统出境旅游强国相比,中国出境旅游的强影响区域为亚太地区[8];更为重要的是,在全球新一轮贸易格局重组的战略情境下,与亚太地区为主的中国周边国家进行国际交流与互动是打破部分国家贸易保护主义政策对我国经济发展封锁的重要手段。因此,对中国及周边国家出境旅游市场互动格局动态变迁状况的研究,有利于客观地认识中国出境旅游的影响力,以更好地发挥出境旅游的综合性作用,助力实现中华民族伟大复兴的中国梦。

3 研究设计 3.1 研究方法社会是一个由作为节点的网络成员和成员间的多样关系构成的巨大网络,关系纽带直接或间接地把各成员连接在一起[37],而关系纽带在内容和强度上又表现出较大差异。从“关系”的角度,社会学家构建了“权力”(power)概念,并使用具体指标对各节点间的相互作用关系进行定量研究,而“中心性”是对网络中的个体权力进行量化研究的重要指标[37]。社会网络分析法(social network analysis)通过对特定社会网络中权力指标的计算和比较,对网络关系进行精准刻画,还能基于时间序列数据对网络关系的历时性变化进行形象表达。旅游市场互动格局是社会现象和社会结构的重要分支,适用于基于“关系”角度的社会网络分析法。本文旨在研究中国及其周边国家的出境旅游市场互动格局和动态性变迁,实际是以中国及周边国家的国际旅游互动网络作为整体社会网络,基于各国家或地区分别作为客源地和目的地的两种不同属性将其抽象为两组行动者,通过对客源国这组行动者在关系网络中地位表现和地位变迁的形象表达,精准刻画出境旅游市场的格局和变迁。在国际旅游关系网络中,每个国家都具有向其他国家施加影响的能力。具体到出境旅游研究中,一方面,作为客源地的国家或地区国民会受到目的地产品吸引力的影响;另一方面,国民出游状况会影响目的地的生存和发展。因此,出境旅游市场互动格局本质上构成了各客源国在社会网络关系中的权力表达。基于此,本研究采用社会网络分析中的2-模网分析,以国家或地区为基本分析单位,通过量化权力指标的中心性分析对各国出境旅游市场的互动格局和动态变迁进行刻画。本文选取度数中心度、接近中心度和中间中心度三个指标,具体分析逻辑如下:

(1)度数中心度(degree centrality)。反映了个体在网络中与其他个体建立交往关系的能力,即个体的关联性特征。个体的度数中心度受与其建立直接联系的其它个体的数量直接影响。从理论上来看,在出境旅游研究中,作为客源国的个体的度数中心度等于该个体所对应的目的地国家或地区数量与旅游网络中所有可能的目的地国家或地区总数的比值。值得注意的是,受数据二值化处理影响,本研究的度数中心度是相对数值。个体度数中心度越高,表示与其他国家或地区建立的交往关系越多,目的地辐射能力越强,即关联性越强。相应地,该国在出境旅游网络中的重要性越高、影响力越大。

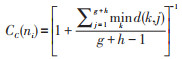

(2)接近中心度(closeness centrality)。反映了个体在网络中与其他个体建立联系的难易程度,即个体的通达性特征。个体的接近中心度受与其他个体的距离直接影响。在出境旅游研究中,作为客源国的个体的接近中心度与该国家同其它国家建立联系的距离相关。个体与其他国家建立联系的距离越短,接近中心度对应数值越大,表示该个体的通达性程度越好。通达度好则意味着该国可以便利地与域内国家发生交往,而较少地依赖其他国家或地区,说明该国家具有较强的自主性和独立性。对于客源国ni而言,其接近中心度是该客源国所对应的目的地到其他客源国和目的地的最短距离的一个函数,即:

|

(1) |

式中:CC(ni) 为某个时间截面客源国ni的接近中心度(closeness);g为客源国数量;h为目的地国家或地区数量;k为客源国ni所邻接的某目的地;j为某个其他目的地或客源国;mind(k, j)表示k与j之间的最短网络距离。

(3)中间中心度(betweenness centrality)。反映了个体在网络中对其他个体的控制和影响能力,即个体的交互性特征。个体的中间中心度是个体在网络中的媒介作用的表征。在出境旅游研究中,个体的中间中心度反应了非邻接的国家或地区依赖该国家进行交往的程度。如果某个国家的中间中心度较高,说明该国家处于掌握资源的关键位置,该个体的缺失将导致其他个体之间无法沟通,则其他国家在出境旅游流网络中对该国有较强的依赖性,该国在出境旅游流网络具有支配地位。对于客源国ni而言,只有当一对目的地mk和mj都辐射该客源国,其才能获得中间中心度。客源国ni的中间中心度是其每对目的地的共享资格的函数,即:

|

(2) |

式中:CB(ni) 为某个时间截面客源国ni的中间中心度,mk和mj是共享客源地ni的一对目的地国家或地区,XkjM是目的地mk和mj共享的客源国总数。

3.2 数据来源与预处理 3.2.1 数据来源研究数据来自联合国世界旅游组织(UNWTO)的官方网站,由该组织公开发布。由于UNWTO公布的数据是由各成员国政府机构提供,其权威性和可信度较高。在国家选择方面,考虑到本研究的目的在于刻画中国及周边国家出境旅游市场互动格局与动态变迁规律的同时,客观认识在新贸易保护主义抬头背景下中国出境旅游在社会网络中的权力地位,从而为经略周边提供旅游方案,位于亚太地区且与中国具有紧密地缘政治和经济联系的国家十分重要。在综合考虑国家重要性和数据可得性的基础上,本研究选择包括中国在内的巴基斯坦、不丹、俄罗斯、菲律宾、哈萨克斯坦、韩国、吉尔吉斯斯坦、柬埔寨、老挝、马来西亚、蒙古、缅甸、尼泊尔、日本、塔吉克斯坦、泰国、文莱、新加坡、印度、印度尼西亚、越南等22个国家作为研究对象。从动态性角度,由于UNWTO官方网站公布的旅游数据起始于1995年,本文分别以1995年、相隔10年的2005年以及相隔略多于10年的2017年的国际旅游数据为基础,构建了3个22×22的国际旅游市场相互作用的2-模网络模型,通过模型中不同年份的中心性指标计算结果变化来反映23年来中国及其周边国家在出境旅游市场的互动格局和权力地位变迁。

3.2.2 数据预处理联合国世界旅游组织发布的原始数据是以国别划分,分别呈现单个国家的出境旅游发展状况,即该国家到各个目的地国家或地区分别的出境旅游人次。由于各国之间的国际旅游交往数据相差较大,将这些原始数据直接应用于2-模网络分析可能会出现数据紊乱问题,使处理结果失真。因此,在进行社会网络分析之前,对原始数据进行预处理以赋予其具有相互作用关系的社会网络属性,并建立中国及周边国家分别作为客源地与目的地的22×22网络矩阵Xij。社会网络分析中的隶属关系通常以0和1表示,故本研究对1995年、2005年、2017年的原始游客量数据进行二值化处理。考虑到出境旅游市场中某国家的权力地位取决于该国输出到其他国家或地区游客量的相对大小,本研究先将原始的出境旅游人次绝对值数据转换为相对值数据,再进行二值化操作。以2017年为例,本文用各客源地向某国家输出的游客量除以该客源地向域内所有国家输出的游客总量,得到一个表示比值关系的2-模网络矩阵Xij1;求取Xij1中每一列比值的均值,结果为0.047619;以该均值为切分值对原始数据进行二值化处理,如式(3)所示,得到22个国家在国际旅游市场相互作用关系的二值化矩阵Xij2。同理,对其他年份的原始旅游数据进行二值化处理,并建立相应矩阵。

|

(3) |

式中:Xij表示某客源地i出境某国家或地区j的游客量与该客源地出境游客总量的比值。

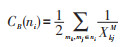

4 中国及其周边国家出境旅游市场的互动格局与动态性变迁 4.1 互动格局关联性特征及其动态性变迁1995年的计算结果(图 1a)显示:22个国家的度数中心度平均值为0.169,高于和低于该平均值的国家各有11个;而标准差为0.075,说明各国家在出境旅游市场互动的关联性程度上存在较大差异。其中,印度的度数中心度水平为0.318,在域内各国中遥遥领先,说明印度在中国周边国家出境旅游市场中,与其他国家的关联性最强,在客流分配中有着最高的辐射能力和影响力,占据至关重要的位置。菲律宾、日本、越南的度数中心度仅次于印度,数值为0.273,远高于平均值水平,体现出较高的关联性特征和辐射能力。接着,中国、泰国、韩国的度数中心度水平均为0.227,次于以印度为首的四个国家,但高于平均值水平,说明这三个国家的出境旅游辐射能力处于中等偏上水平。此外,巴基斯坦、马来西亚、尼泊尔、缅甸四国的度数中心度数值为0.182,俄罗斯、新加坡、印度尼西亚、柬埔寨、文莱五国的数值为0.136,其略高或略低于平均值水平,说明这些国家在域内与他国的关联性程度处于一般水平。而哈萨克斯坦、不丹、吉尔吉斯斯坦、老挝、蒙古五个国家的度数中心度仅为0.091,塔吉克斯坦则为0.045,远低于平均值,说明这些国家与域内他国的关联程度低,在出境旅游市场的辐射能力很弱,基本没有话语权。

|

图 1 22个客源国的度数中心度分布 Fig.1 Degree Centralities Distribution of Outbound Tourism Market of 22 Countries 注:底图来源于自然资源部标准地图服务(http://bzdt.ch.mnr.gov.cn/)审核通过的标准地图(审图号:GS(2016)1664),下同。 |

2005年的计算结果(图 1b)显示:22个国家的度数中心度平均值为0.167,标准差为0.063,高于和低于该平均值的国家各有11个。比较而言,2005年的平均值较1995年略微下降,说明域内国家间的整体关联程度有微降;同时,由标准差的减小可知,各国关联程度的差异性有所降低。其中,中国、菲律宾、越南的度数中心度水平均为0.273,与域内其他国家的关联程度最高,在出境旅游客流分配中的辐射能力和影响力最强。具体来看,菲律宾和越南保持了1995年的数值,中国的度数中心度有所增长,但三国的绝对数值仍低于1995年的印度。日本、泰国、巴基斯坦三国的度数中心度均为0.227,其中日本的数值较1995年有所下降,泰国的数值保持不变,而巴基斯坦呈现上升趋势,三国在域内出境旅游市场的地位均发生改变。度数中心度为0.182的共有六个国家,包括除巴基斯坦以外的其余三个1995年即为该数值的国家,以及印度、韩国和文莱。值得注意的是,印度的国际影响力下降最为显著,韩国也略微下降,但文莱的影响力有所上升。新加坡、印度尼西亚的度数中心度数值仍为0.136,此外,不丹、老挝的度数中心度也由0.091上升至0.136,说明其与域内国家的关联程度有所提高。俄罗斯、柬埔寨的度数中心度水平由1995年的0.136降低至0.091,塔吉克斯坦由0.045上升至0.091,而剩余三国仍保持为0.091,说明这些国家在域内出境旅游市场的影响力仍然较弱。

2017年的计算结果(图 1c)显示:22个国家的度数中心度平均值为0.184,标准差为0.084,高于和低于该平均值的国家分别有8个和14个。与2005年相比,度数中心度平均数值明显上升,说明域内各国家出境旅游辐射能力增强,国家间的整体关联程度提高;同时,标准差的增加也说明各国的差异化程度明显增强。其中,菲律宾、日本、泰国的度数中心度数值均提高为0.318,处于域内国家的最领先水平,与他国的关联性程度最高。而中国的度数中心度数值仍为0.273,和2005年保持相同,说明中国在域内与他国的关联程度略低于菲律宾等三个国家,但也拥有一定的国际影响力。度数中心度数值为0.227的有越南、巴基斯坦、印度、韩国、尼泊尔和俄罗斯6个国家,其中越南是由2005年的0.273下降至该数值,巴基斯坦保持在该数值,其余四国是提高至该数值,且俄罗斯的提升幅度最大。马亚西亚的度数中心度在三个年份均保持为0.182,新加坡和印度尼西亚则是由1995年、2005年的0.136上升至0.182。不丹、柬埔寨、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦的度数中心度均为0.136,除不丹为保持2005年的水平外,其余三国均有所提高。哈萨克斯坦、蒙古在三个不同年份的度数中心度均为0.091,老挝则是经历先提高再降低后恢复原水平。而缅甸和文莱则处于明显下降趋势,由与他国关联程度处于中等水平的国家逐渐变成域内出境旅游市场中的边缘国家。

总体来看,23年来,中国及周边国家出境旅游市场的关联性水平呈上升趋势,各国间的联系程度增加;同时,域内各国在关联性特征上的两极分化现象经历先减弱、后增强的过程。除印度、越南、缅甸和文莱四个国家与域内他国的关联程度出现下降外,其余国家的关联性水平均为上升或维持不变。其中,印度由1995年域内出境旅游市场最具影响力的大国下降为中等国家,变化十分显著。从地理分布来看,位于东南亚的菲律宾、泰国和位于东亚的日本、中国,这四个旅游大国的关联性水平稳步上升,出境旅游辐射能力最强,在域内市场互动格局中一直发挥极为关键的作用;位于东亚的韩国和南亚的巴基斯坦,也在域内出境旅游市场中具有一定的影响力;此外,位于南亚的印度和东南亚的越南,两国的关联性水平虽有所下降,但仍然具有相对较强的辐射能力;而俄罗斯在近年来的上升势头较好。

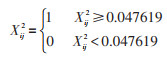

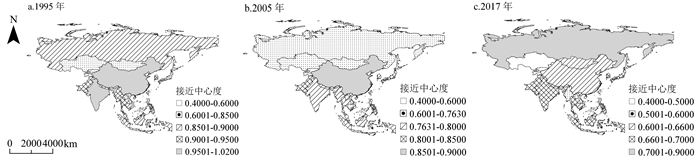

4.2 互动格局通达性特征及其动态性变迁1995年的计算结果(图 1d)显示:22个国家的接近中心度平均值为0.866,标准差为0.116,15个国家高于该平均值,7个国家低于该平均值,说明各国家出境旅游互动的便利性程度相差较小,整体通达性程度相对较高。其中,印度的接近中心度水平为1.016,越南为0.985,两国处于相对领先地位,与域内其他国家发生交往的便利程度最高,不受他国控制和影响的能力最强,在出境旅游市场中具有最强的独立性。这和同一时间截面的度数中心度计算结果具有一致性,证实了这两国在当时的重要地位。紧随其后的是中国、日本和菲律宾三个国家,接近中心度数值为0.955,略低于印度和越南,也具有相对较强的独立性和自主性,能较好地摆脱他国的控制。接着,巴基斯坦、韩国和尼泊尔的接近中心度为0.928,泰国、马来西亚和缅甸为0.901,俄罗斯、新加坡、印度尼西亚和柬埔寨为0.877,这十个国家间的差异较小,对应数值均略高于平均值,说明这些国家与域内他国的交往便利程度处于中等偏上水平,具有一定的自主性。与之对应,蒙古、哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦的接近中心度为0.831,文莱为0.81,老挝为0.771,均低于平均值,说明这些国家在域内的交往便利程度较低,独立性相对较差。而不丹、塔吉克斯坦的接近中心度远低于平均值,仅为0.557,说明两国的通达性极差,在中国及周边国家出境旅游市场互动格局中很容易受到他国的影响和制约,基本没有话语权和国际地位。

2005年的计算结果(图 2b)显示:22个国家的接近中心度平均值为0.763,标准差为0.091,高于和低于该平均值的国家分别有15个和7个。和1995年相比,各国与域内其他国家出境旅游互动网络的整体通达性有所降低,但各国家对应交往便利程度的差异下降。其中,中国的接近中心度水平为0.865,其绝对数值较1995年有所下降,但在同时期域内各国中处于绝对领先地位,说明中国与域内各国发生交往的便利程度最高,在出境旅游市场中的独立性最强。越南和菲律宾的接近中心度也保持在较高水平,为0.842;日本和巴基斯坦为0.821,和1995年相似,这四个国家和域内其他国家的交往仍然比较便利,其独立性和自主性较强。紧随其后的是印度、韩国、尼泊尔、马来西亚、缅甸和文莱,接近中心度数值均为0.800。这六个国家中,印度的相对地位下降最为显著,文莱的相对地位有所上升,但六国的独立性均属于中等偏上水平,在出境旅游市场中与域内他国的交往具有一定程度的便利性,能部分摆脱他国的控制。泰国、新加坡、印度尼西亚和老挝的的接近中心度为0.780,蒙古和哈萨克斯坦为0.762,俄罗斯为0.744,处于中等偏下水平,其独立性和自主性相对较弱。与之对应,不丹的接近中心度仅为0.696,柬埔寨为0.681,而吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦为0.516,这四个国家处于出境旅游互动网络的最不利地位,通达性有待提高。

|

图 2 22个客源国的接近中心度分布 Fig.2 Closeness Centralities Distribution of Outbound Tourism Market of 22 Countries |

2017年的计算结果(图 2c)显示:22个国家的接近中心度平均值为0.617,标准差为0.096,高于和低于该平均值的国家有15个和7个。比较而言,域内国家出境旅游互动网络的整体通达性有所下降,但各国间交往的便利程度差异仍处于较低水平。其中,俄罗斯的接近中心度水平为0.727,由2005年交往便利程度中等偏下的国家一跃成为各国中的领先者,在中国及周边国家出境旅游市场互动中的通达性和独立性处于最高的地位。菲律宾和日本的接近中心度数值略低于俄罗斯,分别为0.711和0.696,与1995年、2005年相似,这两个国家在域内国家通达性方面仍处于相对领先地位。与此同时,印度、巴基斯坦和泰国的接近中心度为0.681,越南、韩国、尼泊尔、新加坡和印度尼西亚为0.667,处于中等偏上水平。八个国家中,越南在通达性特征上的相对地位下降最为显著,印度的国际地位在经历显著下降后有所回升,其他国家则基本维持了原有的便利程度水平。紧随其后的是马来西亚,接近中心度为0.653;中国、蒙古、柬埔寨则为0.640,处于中等偏下水平。由此可知,中国在通达性特征上的地位下降十分显著,独立性和自主性受到限制。与之对应,老挝、缅甸和不丹的接近中心度不足0.6,文莱、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和哈萨克斯坦则不足0.45,在通达性特征上表现极差,很容易受到其他国家的制约。

总体来看,23年来,中国及周边国家出境旅游市场的通达性逐渐减弱,但各国家交往便利程度的差异性在不断缩小。从绝对数值来看,域内各国的接近中心度数值出现不同程度的下降,但各国家对应数值的差异性不断缩小,说明两极分化现象逐渐缓解,各国的通达性向均衡化方向发展。从相对地位来看,东南亚的菲律宾、东亚的日本和南亚的巴基斯坦,在通达性特征方面一直处于相对较高的地位,独立性和自主性较强;而印度、中国和俄罗斯三个主要的地区大国,在域内的国际地位波动十分显著,整个出境旅游市场互动网络经历由1995年印度领先,到2005年中国领先,再到2017年俄罗斯领先的地位转换。其中,印度的地位先下降,后有所回升;俄罗斯的地位在微降后,出现大幅提升;而中国的地位先提升,后出现大幅下降。

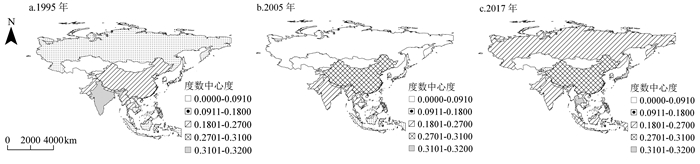

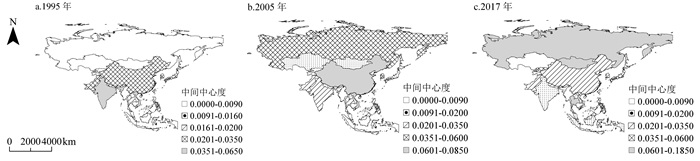

4.3 互动格局交互性特征及其动态性变迁1995年的计算结果(图 3a)显示:22个国家的中间中心度平均值为0.014,标准差为0.017,9个国家高于该平均值,13个国家低于该平均值,说明各国与域内其他国家之间交互性较低,且各国间的差异性很大。其中,印度的中间中心度水平为0.063,越南为0.048,遥遥领先于域内其他国家,说明这两个国家在出境旅游市场互动格局中起着至关重要的中介作用,对他国具有强大的支配性。这与同一时间截面的度数中心度、接近中心度结果相一致,进一步证实了该时期两国在域内出境旅游市场的核心地位和强大影响力。此外,日本的中间中心度为0.028,中国为0.027,巴基斯坦和尼泊尔为0.025,远低于印度和越南,但高于平均值水平,说明这四个国家在域内出境旅游市场互动格局中发挥部分中介作用,部分小国会受其支配。紧随其后的是韩国、泰国和菲律宾,对应数值分别为0.021、0.019和0.016,在交互性方面处于中等水平。剩余国家中,蒙古、吉尔吉斯斯坦和哈萨克斯坦的中间中心度为0.005,新加坡和缅甸为0.004,俄罗斯为0.003,不丹、印度尼西亚、文莱和柬埔寨为0.002,老挝为0.001,塔吉克斯坦为0.000,这十二个国家的中间中心度远低于平均值水平,说明这些国家与域内其他国家的交互性很弱,在中国及周边国家出境旅游市场互动格局中几乎没有支配性和影响力,国际地位很低。

|

图 3 22个客源国的中间中心度分布 Fig.3 Betweeness Centralities Distribution of Outbound Tourism Market of 22 Countries |

2005年的计算结果(图 3b)显示:22个国家的中间中心度平均值为0.021,标准差为0.021,高于和低于平均值的国家数量分别为8个和14个。比较而言,各国与域内其他国家之间整体交互性水平比1995年有所提升;同时,各国间的差距越来越大。其中,中国的中间中心度水平上升为0.084,跃居域内第一名,遥遥领先于其他国家,说明该时期中国发挥重要的中介国作用,对其他国家的支配性很强。越南的中间中心度数值为0.067,仅次于中国,说明其保持了1995年的重要中介国的地位。紧随其后的是韩国和俄罗斯,其中间中心度分别上升为0.046和0.039,与域内其他国家的交互性得到显著提升,在出境旅游市场具有较强的支配性。印度的中间中心度则降低至0.031,核心中介国地位被中国取代;巴基斯坦、泰国和菲律宾的中间中心度分别为0.025、0.025和0.024,略高于平均值,其交互性处于域内中等水平,对部分小国具有一定的支配作用。尼泊尔的中间中心度为0.017,蒙古和哈萨克斯坦为0.015,不丹和老挝为0.014,日本为0.013,均低于平均值水平,说明该时期这些国家与域内其他国家的交互性很弱,支配能力十分有限。此外,马来西亚、缅甸和文莱的中间中心度为0.007,新加坡和柬埔寨为0.005,吉尔吉斯斯坦、印度尼西亚和塔吉克斯坦为0.003,除吉尔吉斯斯坦外,其余七个国家的中间中心度绝对数值都有提高,但仍属于互动水平很低的国家,支配性极弱。

2017年的计算结果(图 3c)显示:22个国家的中间中心度平均值为0.036,标准差为0.040,高于和低于该平均值的国家分别有8个和14个。与2005年相比,各国与域内其他国家之间的整体交互性水平再度提升,但国家之间的差异被继续拉大,两极分化现象愈加显著。其中,俄罗斯的中间中心度数值迅速上升为0.183,在中国及周边国家中遥遥领先,取代中国进而成为域内交互性最强的国家,发挥至关重要的中介作用,并拥有强大的支配性。泰国和蒙古的中间中心度分别上升为0.082和0.071,其数值远低于俄罗斯,但也发挥重要的中介作用。越南的中间中心度下降至0.056,日本、不丹、吉尔吉斯斯坦和菲律宾分别提升至0.052、0.047、0.045和0.040,高于平均值水平,说明这五个国家在出境旅游市场互动格局中的中介作用强度与前三个国家有很大差距,但对域内小国具有一定的支配性。巴基斯坦的中间中心度为0.034,韩国和尼泊尔为0.032,中国和印度分别为0.027、0.020,在交互性特征上处于中等偏下水平。然而,印度和中国曾分别在1995年、2005年成为域内交互性最强的国家。接着,新加坡、印度尼西亚、马来西亚、柬埔寨和塔吉克斯坦的中间中心度分别上升为0.016、0.013、0.010、0.006、0.005,老挝、哈萨克斯坦、缅甸和文莱分别下降至0.011、0.002、0.000、0.000,这九个国家的交互性水平都非常低,几乎没有支配性。

总体来看,23年来,中国及周边国家在出境旅游市场的整体交互性水平呈快速上升趋势,但不同时间截面下,市场总被少数不同的国家支配,国家间的强弱分化现象较为严重。与在通达性特征上的表现相似,在交互性方面,中国及周边国家出境旅游市场的引领者在1995年、2005年和2017年分别为印度、中国和俄罗斯,三个大国轮番成为域内市场的佼佼者,充当重要的中介国角色,具有强大的支配作用。从变化趋势上来看,只有印度等少数国家在域内的交互性连续下降;俄罗斯、泰国和菲律宾等多数国家的交互性水平不断上升;而中国、韩国、越南等国先增后降,日本则先降后增,呈现波动性变化。整体而言,在域内互动格局两极分化的大背景下,各国的地位在不断地发生转换。

5 结论与讨论 5.1 结论以1995年、2005年、2017年的出境旅游数据为基础,采用社会网络分析的中心性分析,对中国及周边国家出境旅游市场互动格局动态变迁的研究取得如下结论:

第一,从整体互动格局来看,23年来,中国及周边国家在出境旅游市场的互动水平不断提升。除接近中心度外,度数中心度和中间中心度两个指标的平均值均呈现上升趋势,说明域内各国之间的关联性和交互性不断增强。中国及周边国家越来越积极地参与到出境旅游市场互动当中,共享国际旅游带来的福祉。值得注意的是,尽管域内各国在出境旅游市场的整体参与度增加,交互性也得到提高,但市场格局并未完全向均衡化方向发展。在同一时间截面,各国在出境旅游市场的地位出现明显的强弱分化,少数核心国家发挥主要的引领作用,而边缘国家几乎没有国际影响力。同时,在时间维度上,多个国家对应中心度数值呈现大幅度的上下波动。具体来讲,印度在1995年时居于中国及周边国家出境旅游市场的核心位置,在关联性、支配性和交互性特征上均表现出引领作用;2005年时,印度的地位在整体上被中国取代;2017年时,中国的地位又被俄罗斯、菲律宾、日本和泰国等取代。

第二,中国在周边国家出境旅游市场中的国际地位呈现先上升后下降的趋势。从三个中心度指标所处的相对位置来看,由1995年转向2005年,中国的国际地位快速上升,代替印度成为域内出境旅游市场的引领者,处于市场互动网络的核心位置;而由2005年转向2017年时,中国的国际地位和影响力出现相对下降,其在关联性特征上的核心位置为菲律宾、日本和泰国取代,在通达性、交互性特征上的核心位置为俄罗斯取代。究其原因,中国在1995年到2005年的地位上升,是基于对外开放后的经济发展和出境旅游政策宽松化等多重因素综合作用的结果,与中国出境旅游总人次的增加具有重要关联。而中国在2005年到2017年的地位下降,是意料之外的。从出境旅游总人次和总支出来讲,中国已经是世界第一大出境旅游客源国,且出境旅游人次在2005年至2017年间连年攀升。但问题在于,这一时期,其他国家的出境旅游交往范围不断扩大、出境客流逐渐分散化,而中国2017年的出境旅游客流仅主要集中在位于东亚的日本、韩国和位于东南亚的泰国、越南、新加坡、马来西亚这两个地区的六个国家,使得中国与周边其他国家的交流和互动严重不足,尤其缺乏与中亚、南亚等地区的旅游交流,进而导致其国际地位呈现明显的下降趋势。

5.2 管理启示从中国在周边国家出境旅游市场的国际地位变化可知,尽管中国的出境旅游总人次数十分可观,但出境旅游客流分配存在较严重的不均衡问题,进而严重影响其国际影响力的发挥。在国际形势风云变幻、部分国家贸易保护主义抬头的背景下,以出境旅游为抓手,优化与周边国家间的互动关系是打破贸易壁垒、实现经济可持续发展的有效手段。基于中国出境旅游客流分配的现状,结合各国的地理位置、经济发展状况以及对华关系等综合因素[38],从长期发展的角度,提出如下管理启示:

其一,在中国与日本、韩国的国际旅游交往日益密切的背景下,稳固和推进东亚经济一体化战略,充分利用三国文化相通、地域邻近的优势,借助出境旅游流增加国家间交流互动,破除西方国际势力的干扰,推动中日韩自由贸易区建设,充分挖掘提升三国贸易潜力,促进各国合作共赢。其二,中国与东南亚国家的旅游往来十分频繁,泰国、越南、新加坡等国家已经成为中国出境旅游的主要目的地,将中国—东南亚旅游流与中国—东盟自由贸易区建设有机融合,实现旅游和经贸相互促进,是实现各国共赢的有效途径。其三,俄罗斯在中国周边国家出境旅游市场中的国际地位上升迅速,得益于该国与不同地区国家的较为均衡的旅游互动,但中俄出境旅游客流仍有较大发展空间。加强中国和俄罗斯的出境旅游往来将促使新时代中俄全面战略协作伙伴关系进一步深化,共同面对单边主义和贸易保护主义逆流,维护国际社会的公平和正义。其四,中国与中亚国家的出境旅游交往较少,在该地区的影响力严重不足,加强与中亚地区的交往对提高中国的国际地位意义深远。伴随“一带一路”倡议的实施,我国需要适度引导出境旅游客流向该区域进行转移[34],借助发展与哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦等国的国际旅游交往以增进了解、促进合作,发挥旅游的“民间外交”作用,进而实现政治互信、经济融合和文化包容,促进国家间的贸易合作,服务于人类命运共同体的构建。最后,印度在中国周边国家出境旅游市场互动中的核心地位不再,但作为区域大国,印度仍具有一定的国际影响力。同时,历史遗留的领土争端问题,使得中印两国关系极不稳定。而中印文化交流久远,通过鼓励出境旅游促进两国人民交流,实现民意互通,对进一步改善和稳固中印关系、促进两国经贸合作和实现互利共赢具有重要的现实意义。

5.3 不足与展望本研究采用社会网络分析法的三个中心度指标,对23年来中国及周边国家出境旅游市场互动格局的动态变化进行刻画,研究结果对客观认识中国出境旅游市场在域内互动网络中的国际地位和影响力具有重要意义。但本研究仍存在一些不足:第一,基于原始数据的复杂性和社会网络分析法的特殊性,本研究对原始的国际旅游数据进行二值化处理。在划分0、1的过程中,考虑到了各国到某目的地的出境旅游人次在本国出境总人数中所占比例,但不可否认,在数据抽象化过程中,旅游交往人次数的绝对差异被弱化。第二,本研究选择了1995年、2005年和2017年三个时间节点的出境旅游数据进行社会网络分析,旨在探索中国及周边国家在出境旅游市场的地位变迁状况。未来在数据允许的状况下,可以选择更多、更新的时间节点进行研究,以得到更详细的趋势化演变规律,对该研究结果进行检验和补充,这是本研究后续值得深入探讨的方向。

| [1] |

Schubert S F, Brida J G, Risso W A. The impacts of international tourism demand on economic growth of small economies dependent on tourism[J]. Tourism Management, 2011, 32(2): 377-385. DOI:10.1016/j.tourman.2010.03.007 |

| [2] |

张凌云, 杨晨. 从创汇优先到平衡收支: 我国出境旅游发展战略的再认识——兼与戴学锋先生商榷[J]. 旅游学刊, 2007, 22(6): 20-24. [Zhang Lingyun, Yang Chen. From "giving prominence to foreign exchange earnings" to balance of payment: Rethinking about the developing strategy of China's outbound tourism[J]. Tourism Tribune, 2007, 22(6): 20-24. DOI:10.3969/j.issn.1002-5006.2007.06.009] |

| [3] |

陈小鼎, 王翠梅. 周边国家应对中国崛起的战略选择: 一种基于制衡能力和制衡意愿的解释[J]. 当代亚太, 2019(1): 56-87, 157-158. [Chen Xiaoding, Wang Cuimei. Strategic choice of neighboring states in responding to China's rise: An explanation based on balancing capacity and balancing will[J]. Journal of Contemporary AsiaPacific Studies, 2019(1): 56-87, 157-158.] |

| [4] |

刘法建, 陈冬冬, 朱建华, 等. 中国省际入境旅游客源市场结构与互动格局——基于2-模网络分析[J]. 地理科学进展, 2016, 35(8): 932-940. [Liu Fajian, Chen Dongdong, Zhu Jianhua, et al. Structure and interaction of China's inter-provincial inbound tourism market: A 2-mode network analysis[J]. Progress in Geography, 2016, 35(8): 932-940.] |

| [5] |

宋瑞. "十四五"时期我国旅游业的发展环境与核心命题[J]. 旅游学刊, 2020, 35(6): 1-3. [Song Rui. The development environment and core proposition of China's tourism industry during the 14th fiveyear plan period[J]. Tourism Tribune, 2020, 35(6): 1-3.] |

| [6] |

Chang C L, McAleer M, Ramos V. A charter for sustainable tourism after COVID-19[J]. Sustainability, 2020, 12(9): 1-4. |

| [7] |

Song H, Romilly P, Liu X. An empirical study of outbound tourism demand in the UK[J]. Applied Economics, 2000, 32(5): 611-624. DOI:10.1080/000368400322516 |

| [8] |

李中建, 孙根年. 中美英德法出境旅游国际影响力比较——基于经济视角的时空分析[J]. 资源科学, 2019, 41(5): 919-930. [Li Zhongjian, Sun Gennian. International influences of outbound tourism from China, the United States, the United Kingdom, Germany, and France: Spatiotemporal analysis based on economic perspective[J]. Resources Science, 2019, 41(5): 919-930.] |

| [9] |

厉新建. 中国出境旅游市场发展变化与趋势[J]. 人文地理, 2006, 21(3): 83-87. [Li Xinjian. The changes and trends of the Chinese outbound travel[J]. Human Geography, 2006, 21(3): 83-87. DOI:10.3969/j.issn.1003-2398.2006.03.018] |

| [10] |

Zhang H Q, Qu H. The trends of China's outbound travel to Hong Kong and their implications[J]. Journal of Vacation Marketing, 1996, 2(4): 373-381. DOI:10.1177/135676679600200408 |

| [11] |

Chaisumpunsakul W, Pholphirul P. Does international trade promote international tourism demand? Evidence from Thailand's trad-ing partners[J]. Kasetsart Journal of Social Sciences, 2018, 39(3): 393-400. DOI:10.1016/j.kjss.2017.06.007 |

| [12] |

Eugenio-Martin J L, Campos-Soria J A. Climate in the region of origin and destination choice in outbound tourism demand[J]. Tourism Management, 2010, 31(6): 744-753. DOI:10.1016/j.tourman.2009.07.015 |

| [13] |

Wang L, Fang B, Law R. Effect of air quality in the place of origin on outbound tourism demand: Disposable income as a moderator[J]. Tourism Management, 2018, 68: 152-161. DOI:10.1016/j.tourman.2018.03.007 |

| [14] |

Ritchie B W, Crotts J C, Zehrer A, et al. Understanding the effects of a tourism crisis: The impact of the BP oil spill on regional lodging demand[J]. Journal of Travel Research, 2014, 53(1): 12-25. DOI:10.1177/0047287513482775 |

| [15] |

Jin X, Qu M Y, Bao J G. Impact of crisis events on Chinese outbound tourist flow: A framework for post-events growth[J]. Tourism Management, 2019, 74: 334-344. DOI:10.1016/j.tourman.2019.04.011 |

| [16] |

蒋依依, 刘祥艳, 宋慧林. 出境旅游需求的影响因素——兼论发展中经济体与发达经济体的异同[J]. 旅游学刊, 2017, 32(1): 12-21. [Jiang Yiyi, Liu Xiangyan, Song Huilin. Influencing factors of outbound tourism and their different functions in developing and developed economics[J]. Tourism Tribune, 2017, 32(1): 12-21. DOI:10.3969/j.issn.1002-5006.2017.01.007] |

| [17] |

Botha A, Saayman A. Modelling tourism demand for South Africa: An almost ideal demand system approach[J]. Journal of Economic and Financial Sciences, 2013, 6(3): 683-706. |

| [18] |

Alderighi M, Gaggero A. Flight availability and international tourism flows[J]. Annals of Tourism Research, 2019, 79: 1-16. |

| [19] |

Okafor L E, Khalid U, Then T. Common unofficial language, development and international tourism[J]. Tourism Management, 2018, 67: 127-138. DOI:10.1016/j.tourman.2018.01.008 |

| [20] |

Crouch G I. The study of international tourism demand: A review of findings[J]. Journal of Travel Research, 1994, 33(1): 12-23. DOI:10.1177/004728759403300102 |

| [21] |

Lim C. Review of international tourism demand models[J]. Annals of Tourism Research, 1997, 24(4): 835-849. DOI:10.1016/S0160-7383(97)00049-2 |

| [22] |

Song H, Li G. Tourism demand modelling and forecasting: A review of recent research[J]. Tourism Management, 2008, 29(2): 203-220. DOI:10.1016/j.tourman.2007.07.016 |

| [23] |

Peng B, Song H, Crouch G I, et al. A meta-analysis of international tourism demand elasticities[J]. Journal of Travel Research, 2015, 54(5): 611-633. DOI:10.1177/0047287514528283 |

| [24] |

Dritsakis N. Tourism as a long-run economic growth factor: An empirical investigation for Greece using causality analysis[J]. Tourism Economics, 2004, 10(3): 305-316. DOI:10.5367/0000000041895094 |

| [25] |

Skerritt D, Huybers T. The effect of international tourism on economic development: An empirical analysis[J]. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 2005, 10(1): 23-43. DOI:10.1080/1094166042000330209 |

| [26] |

Kim H J, Chen M H. Tourism expansion and economic development: The case of Taiwan[J]. Tourism Management, 2006, 27(5): 925-933. DOI:10.1016/j.tourman.2005.05.011 |

| [27] |

Chen Y W, Duggan N. Soft power and tourism: A study of Chinese outbound tourism to Africa[J]. Journal of China and International Relations, 2016, 4(1): 45-66. |

| [28] |

Zhang S, Liu X. The roles of international tourism and renewable energy in environment: New evidence from Asian countries[J]. Renewable Energy, 2019, 139: 385-394. DOI:10.1016/j.renene.2019.02.046 |

| [29] |

朱丹, 王珂, 徐红罡. 中国出境游对构建国家软实力的影响与实施路径——基于澜湄次区域的研究[J]. 世界地理研究, 2018, 27(4): 45-56. [Zhu Dan, Wang Ke, Xu Honggang. The impact and implementation path of Chinese outbound tourism to construct China's soft power: A case study on the Langcang-Mekong subregion[J]. World Regional Studies, 2018, 27(4): 45-56. DOI:10.3969/j.issn.1004-9479.2018.04.005] |

| [30] |

田纪鹏. 国内外旅游服务贸易逆差研究前沿与展望[J]. 旅游学刊, 2019, 34(1): 136-148. [Tian Jipeng. Frontier and prospect of research on tourism and travel-related services trade deficit both at home and aboard[J]. Tourism Tribune, 2019, 34(1): 136-148.] |

| [31] |

戴学锋. 基于国际比较的中国出境旅游超前发展初探[J]. 旅游学刊, 2012, 27(9): 9-16. [Dai Xuefeng. Advanced development of outbound tourism in China: From the perspective of international comparison[J]. Tourism Tribune, 2012, 27(9): 9-16.] |

| [32] |

杨军. 中国出境旅游"双高"格局与政策取向辨析——兼与戴学锋、巫宁同志商榷[J]. 旅游学刊, 2006, 21(6): 65-68. [Yang Jun. An analysis of "overgrowth and over-consumption" in China's outbound travel and policy orientation[J]. Tourism Tribune, 2006, 21(6): 65-68. DOI:10.3969/j.issn.1002-5006.2006.06.016] |

| [33] |

李中建, 孙根年. 中国出境旅游国际影响力的时空测度——基于市场占比和增长贡献度的分析[J]. 陕西师范大学学报(自然科学版), 2019, 47(4): 59-66. [Li Zhongjian, Sun Gennian. Spatial-temporal analysis of international influence for China's outbound tourism: Based on market share and growth contribution[J]. Journal of Shaanxi Normal University (Natural Science Edition), 2019, 47(4): 59-66.] |

| [34] |

温晓金, 蒋依依, 刘焱序. "一带一路"国家入境游客规模演化规律与中国出境游客的对应特征[J]. 资源科学, 2019, 41(5): 931-942. [Wen Xiaojin, Jiang Yiyi, Liu Yanxu. Inbound tourism from destination countries in the "Belt and Road" region and corresponding outbound tourism from China during 2001 to 2015[J]. Resources Science, 2019, 41(5): 931-942.] |

| [35] |

姚梦汝, 陈焱明, 周桢津, 等. 中国-东盟旅游流网络结构特征与重心轨迹演变[J]. 经济地理, 2018, 38(7): 181-189. [Yao Mengru, Chen Yanming, Zhou Zhenjin, et al. The evolution of structural features and gravity center for China-ASEAN tourist flow network[J]. Economic Geography, 2018, 38(7): 181-189.] |

| [36] |

石张宇, 徐虹, 沈惊宏. 中俄双边旅游与进出口贸易互动关系的实证研究[J]. 人文地理, 2015, 30(2): 141-147, 96. [Shi Zhangyu, Xu Hong, Shen Jinghong. An empirical study on interaction relation of Sino-Russia bilateral tourism and import and export trade[J]. Human Geography, 2015, 30(2): 141-147, 96. DOI:10.3969/j.issn.1673-6974.2015.02.062] |

| [37] |

Freeman L C. Centrality in social networks conceptual clarification[J]. Social Networks, 1978, 1(3): 215-239. DOI:10.1016/0378-8733(78)90021-7 |

| [38] |

杜美龄, 孙根年. 30年来国际"贸易-交通-旅游"(3T)互动的统计分析[J]. 人文地理, 2015, 30(2): 155-160. [Du Meiling, Sun Gennian. Statistical analysis on thirty years' interaction of international "trade, transport and tourism"[J]. Human Geography, 2015, 30(2): 155-160.] |