2. 南京师范大学 乡村振兴研究院, 南京 210023;

3. 江苏省地理信息资源开发与利用协同创新中心/南京师范大学 虚拟地理环境教育部重点实验室, 南京 210023

2. College of Rural Vitalization, Nanjing Normal University, Nanjing 210023, China;

3. Jiangsu Center for Collaborative Innovation in Geographical Information Resource Development and Application/Key Laboratory of Virtual Geographic Environment(Ministry of Education), Nanjing Normal University, Nanjing 210023, China

全球化时代,城市对外的人、物、资本、信息等要素的广泛联系成为现代社会经济的显著特征,流动要素将城市连接为统一的整体。在此背景下,Friedmann提出“世界城市”假说[1]、Sassen提出“全球城市”的概念[2]以及Castells提出了“流空间”理论及“网络社会”的空间逻辑[3]。他们的理论将城市置于一种动态、多元和超越国家边界的联系中,为城市体系的等级范式向网络范式转向奠定了重要基础[4]。20世纪90年代,学者对通过城市间的联系来描述城市体系的兴趣开始上升[5]。1994年Mitchelson和Wheeler提出利用信息流动数据来揭示美国城市体系的构想[6]。而Taylor及其领导的全球化和世界城市研究小组(GaWC)在21世纪初使用连锁网络模型,为企业视角的城市网络研究提供了实证方法[7]。该方法基于高级生产者服务业内部的组织(总部与其分支机构的分布)来构建全球城市网络。随后诸多国外学者借鉴GaWC的研究思路,不断挖掘企业内部的组织关联数据,并改进企业网络投影为城市网络的转译模型,以期更准确的描述城市间的联系[8-10]。目前,转译模型主要包括所有权关联模型、连锁网络模型和双模网络模型三种[5]。国内学者基于企业视角的城市网络研究同样深受GaWC研究的影响,主要通过生产者服务业、大型制造业、跨国公司等企业的跨区域分支和子公司数量构建城市关系矩阵,表征城市间的联系强度[11-16]。

城市之间的联系在全球化背景下不仅规模大且类别多样,而所有城市网络研究皆是基于某一类或几类联系的局部数据所呈现的不完整“图景”来映射城市网络。因此网络构造方式和数据能在多大程度上合理的描述城市间联系(即表征能力)尤为重要。对于企业视角的城市网络研究而言,其天然优势是企业本身作为一个复杂综合体,在网络构建、职能划定和动力解释等方面都可以更为深入和复杂,适合描述纷繁复杂的城市网络。相比之下,交通流和信息流等其他视角的城市网络研究无论是网络构建的方式还是所蕴含的信息都相对简单,无法揭示城市网络深层次的细节,如Liu认为交通数据所构建的网络很大程度上呈现的是常识[5]。然而就现有企业视角的城市网络研究而言,主流的研究方法和数据,即Taylor使用的转译模型和企业部门组织数据至今仍没有实质性的突破。相比之下,不同企业之间的联系数据所呈现的“图景”比以总部—分支的经典代表的企业部门组织数据所呈现的“图景”暗淡的多。

事实上,企业之间的联系在与城市网络研究几乎同时兴起的全球商品链(GCC)、全球价值链(GVC)和全球生产网络(GPN)三类主题的研究中扮演了重要角色,有关研究尤其关注企业间的关系以及商品的全球分工、价值和权力[5]。尽管城市网络研究与全球商品链、全球价值链和全球生产网络的研究之间很少相互引用,但它们在概念上有着显著的重叠,都将“流空间”作为理论基础,并将经济全球化和企业的空间行为作为其分析的起点[17, 18]。因此,借鉴全球商品链、全球价值链和全球生产网络的相关研究,从企业之间的联系考察城市间的联系是城市网络研究的发展方向之一。

鉴于此,本文借鉴已有研究,梳理企业联系的不同类型及其与城市网络研究的关系。在此基础上,借助上市公司的大宗交易数据,从企业之间真实的经济流量考察2013—2018年长江经济带的城市网络结构及其变化特征,突破以往企业内部组织视角的城市网络研究。

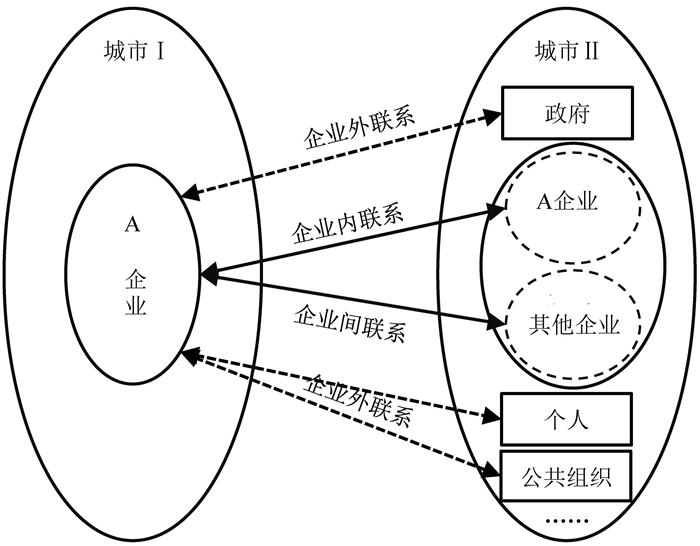

2 企业联系的不同类型与城市网络在功能上,城市之间的联系包括经济、政治和文化等诸多方面,其中经济联系无疑是最重要的。在市场经济国家,企业作为基本经济单元,是城市行为最重要的执行者。Yeung将企业所产生的联系分为企业内部联系、企业间联系和超企业联系三种类型[19](图 1)。其中,企业内部联系是指企业内部不同机构之间的联系,企业间联系是不同所有权企业之间产生的联系,超企业联系是企业与个人、政府等非企业主体之间的联系。Pan认为超企业联系的界定和量化过于宽泛,而企业内部联系和企业间联系可以成为研究城市网络的途径[20]。本节基于Yeung和Pan的思想,并结合其他研究的观点,阐述企业内部联系和企业之间联系两种视角在城市网络研究中的优劣势(表 1)。

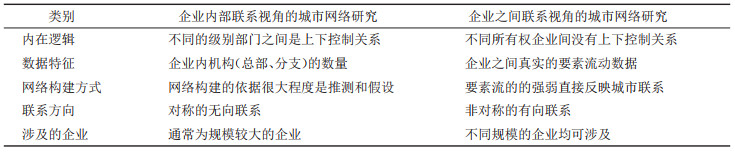

| 表 1 城市网络研究视角的对比 Tab.1 Strengths and Weaknesses of Two Perspectives, Intra-firm and Inter-firm Linkages, in Urban Network Research |

(1)内在逻辑。等级意味着隶属和自上而下的控制,网络则意味着组成单元间平等、共享、合作的内涵[22]。企业内部不同级别的部门之间具有明显的控制关系,与城市网络在内在逻辑上存在矛盾,而不同所有权企业之间没有控制和被控制的关系,更符合城市网络的内涵。

(2)数据特征。通过企业内部联系研究城市网络所使用的是不同部门(总部、分支等)在城市的分布数量,对此,Pan认为学者在使用这类数据时并不知道(也不验证)城市之间是否存在任何真实的信息流、资本流以及其他要素类[20],甚至不少研究将联系强度简单的二值化,存在分支或子公司记为1,不存在则记为0[21]。相比之下,基于企业之间联系的城市网络研究只能聚焦于企业间真实的业务往来数据。

(3)网络构造方式。目前从企业内部部门的地理分布数量推导为城市网络的转译模型主要包括所有权关联模型、连锁网络模型和双模网络模型3种[5],这些模型的依据在很大程度上是基于学者的推测和假设。同时,现代企业空间结构和组织结构的演变使得不同机构之间的组织架构关系复杂和多变[23],使得转译模型精确模拟城市联系面临挑战。而企业间的联系为真实的要素流动联系,可直接进行网络的构建(类似于交通流和信息流)。

(4)联系方向。城市之间的联系具有方向,而企业内部部门关系和引力模型[4]是所有构建城市网络的途径中只能构建无向网络的两种途径。就前者而言,部门的数量可以转换为城市之间的联系强度,但无法得出企业之间以及城市之间的联系方向。相比之下,企业间联系、交通流和信息流等途径可以构建有向城市网络。

(5)涉及的企业。跨国公司、上市公司等大型企业通常在许多城市存在分支且数据的披露较为规范,因此成为企业内部联系视角的城市网络研究的主要数据源。但研究表明大型企业具有聚集在少数发达城市的特征[24-26],导致基于企业内部联系的城市网络研究容易忽略边缘城市。而在基于企业之间联系的城市网络研究中,即使边缘城市没有在多个城市经营的大型企业,也可以通过本地中小微企业与其他城市企业的业务往来参与到网络中。

综上所述,在研究城市网络的途径中,企业之间联系较之企业内部联系更具有优势。但近20年企业内部联系在城市网络研究中得到了广泛的应用[20],相关理论和方法较为成熟。相比之下,极少有学者基于企业之间的联系研究城市网络,相关研究仅在近几年零星出现。如Pan等人通过上市公司在首次公开募股(IPO)过程中的服务提供关系研究了中国城市网络,为相关研究提供了理论和经验[20];Hoyler等人基于电影公司之间联合项目制作的关系创建了中国、德国、法国和巴西的城市网络[27]。未来城市网络研究中,应注重企业之间真实联系数据的挖掘,更全面和真实的描绘企业网络的“图景”并以此表征城市网络。

3 研究区、数据来源与研究方法 3.1 研究区域长江经济带作为国家经济格局规划的重大战略决策,覆盖了上海、江苏、浙江、安徽、江西、湖北、湖南、重庆、四川、云南、贵州等9省2市共计110个地级及以上城市[28],其中包含长三角、长江中游和成渝三大国家级城市群。上市公司作为经济发展中的珍贵资源,在区域的财富创造、综合竞争力提升、经济结构优化等方面发挥着举足轻重的作用,是区域经济繁荣中的重要角色[29, 30]。根据Wind数据库的统计显示,2018年长江经济带以中国21.4%的国土面积占据了沪深两市47.52%的上市公司(1695家),总市值高达16.37万亿元。与此同时,长江经济带内部经济发展不均衡的问题突出。对此,急需构建统一大市场,加快互联互通,推动经济带内产业有序转移和生产要素的互补,促进区域协调发展。而以人、物、资本和信息等要素的广泛流动为基础的城市网络具有合作、互惠的水平结构,强调城市的互补关系和网络的协同效应。所以有必要对长江经济带的城市网络结构及变化特征进行研究。

3.2 数据来源和处理本文通过Wind的宏观经济板块初步收集2013—2018年长江经济带上市公司的19950条大宗交易记录。所有交易记录涉及3223家企业,交易资金总额达6668.15亿元。每条交易记录包含上市公司和交易对象的名称、交易金额、所属行业等信息。

数据的处理包括:①通过网站天眼查(https://www.tianyancha.com/)获得上市公司和交易对象的地址,按地级及以上城市进行归并。②少数以美元和港币为币种的交易,按交易当天的汇率换算为人民币单位的交易额(历史汇率数据来源于https://cn.investing.com/)。③将交易对象不在长江经济带内以及交易双方位于同一城市的交易记录剔除。最后保留了13804条长江经济带内不同城市间的交易记录,共涉及长江经济带105座城市的2741家企业,交易资金总额为4782.84亿元。

3.3 研究方法社会网络分析是一套规范的对社会关系与结构进行分析的方法。本文采用社会网络分析法来测度长江经济带城市网络,主要涉及以下两个指标:

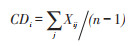

(1)中心度分析。中心度用以反映城市在网络中所处地位与角色,包括程度中心度(degree centrality)、中介中心度(betweenness centrality)及接近中心度(closeness centrality)等指标[31]。本文通过相对程度中心度刻画了网络中城市自身交往能力,其值越高,则城市竞争力越强[31]。其公式为:

|

(1) |

式中:CDi为i城市程度中心度;n为城市节点数量;Xij为城市i、j间的资金联系强度。

(2)网络密度。该指标反映网络中各城市间经济联系的紧密程度,经济网络密度越大,城市间经济联系越紧密[32]。计算公式为:

|

(2) |

式中:D为网络密度;n为城市节点数量;d(i, j) 为城市i与城市j间存在的资金联系。

4 长江经济带城市网络及其变化特征 4.1 网络节点2013—2018年长江经济带资金总流量分别为986.03亿元、1314.03亿元、2420.86亿元、2326.01亿元、1556.6亿和963.50亿元。各城市的资金进出量具有明显的极化特征,从2013—2018年长江经济带资金总流量来看,前10名城市占据了69.68%的资金进出量,前25名城市占据了88.92%的资金进出量。其中上海的资金进出总额达3069.24亿元,占总量的32.09%,而杭州(743.69亿元)、苏州(496.91亿元)、南京(474.61亿元)、成都(410.73亿元)、重庆(349.58亿元)、无锡(295.16亿元)和武汉(290.57亿元)的资金进出量占比均超过3.00%,合计32.00%①。各城市的资金进出量与其经济状况密切相关,这主要是因为上市公司发展与区域经济发展相互依存,相互促进,经济发达的城市往往拥有更多的上市公司[30]。

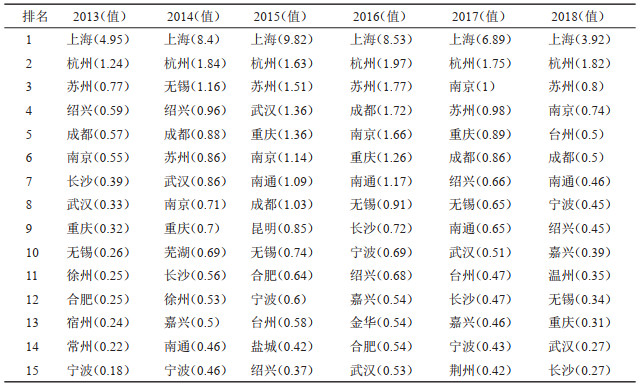

长江经济带共计有110个地级及以上城市,但2013— 2018年期间分别有79座、69座、89座、83座、84座和77座城市参与网络的构建,说明上市公司大宗交易数据在构建城市网络时仍存在一定的局限性。根据公式(1)计算城市节点的相对程度中心度,表 2是每年该值前15名的城市。可以看出,上海和杭州在网络中的相对程度中心度每年均为第一和第二,其中上海相对于其他城市具有显著优势,体现了其在长江经济带资金配置功能上的中心地位。苏州有4年的相对程度中心度排名第三,其中在2015年和2016年接近杭州。其他城市中,南京、成都、重庆、绍兴、无锡、武汉、宁波每年均在前15名内,另外南通、长沙和嘉兴分别有5年、5年、4年在前15名内。

| 表 2 相对程度中心度前15名城市 Tab.2 Top 15 Cities in Terms of Relative Degree of Centrality |

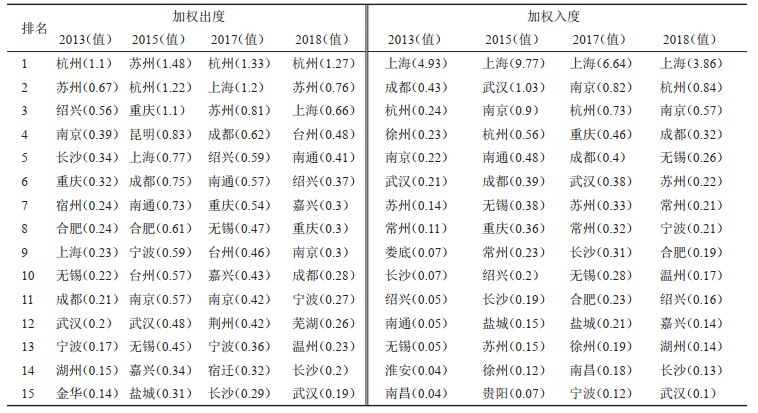

相对程度中心度反映了城市在网络中的地位,但无法体现资金的流出量和流入量。统计显示,2013—2018年分别有72座、66座、82座、82座、77座和70座城市有资金的流出,但仅有36座、39座、39座、40座、44座和44座城市有资金的流入,说明城市之间的资金流动并不均衡,具有集聚趋势。因此计算城市程度中心度的加权入度和加权出度,结果显示(表 3),在主要城市中,资金净流入型的城市较少,其中上海、徐州和贵阳的加权入度平均值分别是加权出度的7.79倍、3.16倍和2.07倍。其他城市中,数量较多的非省会城市一般是资金净流出型城市,例如芜湖、台州、金华、嘉兴和苏州的加权出度平均值分别是加权入度的35.75倍、9.70倍、9.17倍、6.51倍和4.45倍。而数量较少的省会城市通常资金进出量较为均衡,例如杭州、合肥、长沙、南昌和成都的加权出度平均值分别是加权入度的1.98倍、1.57倍、1.43倍、1.05倍、1.00倍。造成这种现象的主要原因是省会城市的资金主要流出至长三角地区(尤其是上海)的同时,又流入来自本省其他城市的资金,相比之下,非省会城市的资金流入相对较少。

| 表 3 相对点出度和相对点入度前15名城市 Tab.3 Top 15 Cities in Terms of Weighted Points out and Weighted Points In |

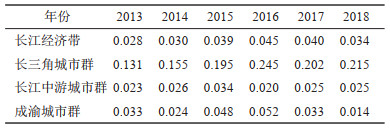

根据公式(2)计算得出长江经济带的城市网络密度(表 4)。可以看出,长江经济带的网络密度经历了低(2013—2014年)—高(2015—2017年)—低(2018年)发展变化。2013—2018年城市网络中边的数量分别为262条、275条、359条、388条、357条和299条,但即使是网络密度最高的2016年,距离饱和密度1和理论上边数的最大值11990条(n2-n)也有显著差距。

| 表 4 2013—2018年长江经济带及三大城市群的网络密度 Tab.4 Network Density in the Yangtze River Economic Belt and Three Major Urban Agglomerations, 2013—2018 |

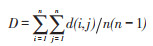

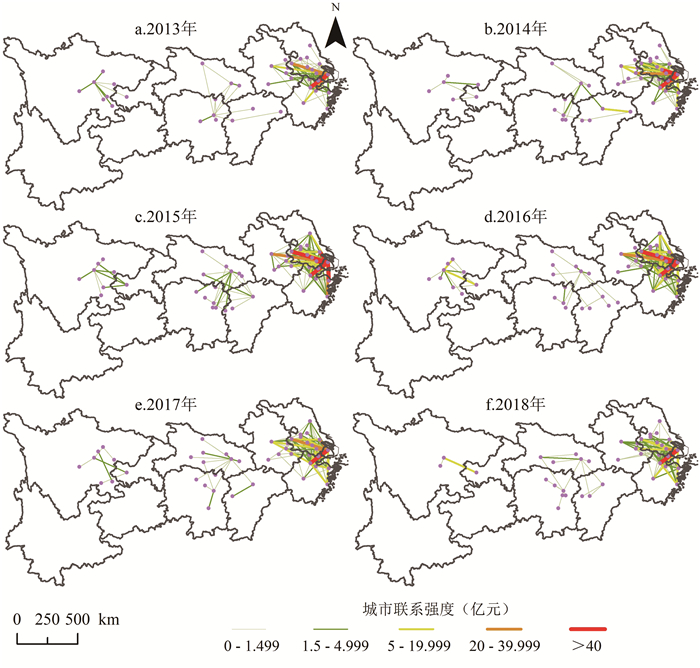

借助ArcGIS10.2,以2013—2018年城市间资金联系强度为依据绘制长江经济带城市网络图(图 2)。定义资金联系强度分为五级。由图可知:

|

图 2 2013—2018年长江经济带城市网络 Fig.2 2013—2018 Yangtze River Economic Belt City Network |

(1)长江经济带城市网络由西往东密度越高,且高等级的边明显以上海为核心。16条一级边(2013—2018年分别有1条、2条、8条、3条、1条、1条)和27条二级边(2013—2018年分别有3条、4条、4条、7条、8条、1条)全部是上海与其他城市的联系。另外,2013—2108年分别有100.00%、72.73%、55.17%、41.86%、55.17%和60.87% 的三级边是上海与其他城市的联系,体现了上海在长江经济带的支撑和辐射作用。

(2)大部分年份里,东部的杭州、苏州、南京和无锡,中部的武汉和长沙,西部的成都和重庆承担着区域中心的功能。这些城市一方面与上海以及东部其他发达城市的联系较强,另一方面与距离较近的城市保持一定联系,其中中西部的区域中心城市主要是和省内的城市保持联系。

(3)长江经济带中参与构建城市网络的节点数量、边数以及边均强度三个指标的变化趋势不完全一致。2014年的网络中节点数量虽然较之2013年有所减少,但网络的边数和边均强度有所上升。2015年网络的三个指标均有显著提升,其中城市节点数量和边均强度分别为89座和3.37亿元,为6年内的最大值。2016年,城市节点数量和边均强度有所下降,但是边数为6年里最大值。2017年和2018年城市网络的三个指标连续下降,网络结构出现退化,其中2018年网络的边均强度仅为1.61亿元。

2017—2018年的城市网络退化与经济大背景和监管政策紧密相关。2017年8月美国对中国正式发起301调查,随后掀起了持续至今的中美贸易争端,对我国沪深股市上市公司造成普遍影响[33]。2017年73.67%的A股上市公司市值缩水,2018年A股总市值更是减少14.94万亿元②,众多上市公司出现资金流动性危机。与此同时,在“监管升级、脱虚向实”的主旋律下,监管层于2017年出台各种政策以维持资本市场有序稳定,对上市公司的大宗交易也造成影响。如2017年5月上交所和深交所对大宗交易的交易额和受让方均进行了限制③。在此背景下,长江经济带内城市之间的大宗交易总额从2015年的2420.86亿元和2016年2326.01亿元骤降至2017年的1556.6亿元和2018年的963.50亿元。

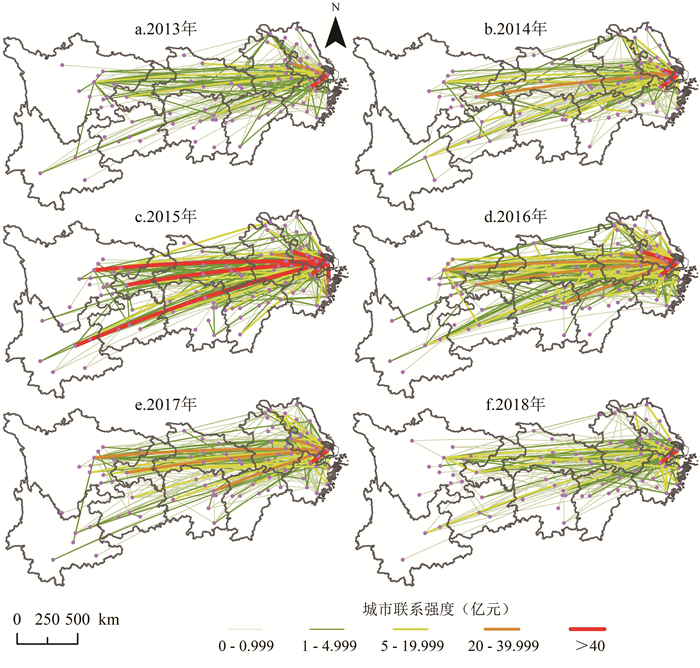

4.3 三大城市群城市网络结构及其变化特征《长江经济带发展规划纲要》确立了长江经济带“一轴、两翼、三极、多点”的发展格局,其中“三极”是指长三角城市群、长江中游城市群和成渝城市群,均属于国家重点建设的国家级城市群[34]。表 3中亦统计了三大城市群内部的城市网络密度,可以发现,长江中游城市群和成渝城市群的网络密度低,与长江经济带的网络密度处于同一数量级,而长三角城市群的平均网络密度是长江中游城市群和成渝城市群的7.47倍和5.60倍。事实上,2013—2018年长三角城市群内的资金总流量高达2531.23亿元,占长江经济带总流量的53.13%,而长江中游城市群和成渝城市群内部的总流量分别为57.66亿元和70.96亿元,仅占长江经济带总流量的1.21%和1.48%。图 3依据城市联系强度绘制的三大城市群城市网络。其中一级边、二级边和三级边的标准和图 2划分标准一致,四级边和五级边的标准分别调整为1.5亿—5亿元和1.5亿元以下。可以看出:

|

图 3 2013—2018年三大城市群城市网络图 Fig.3 Network Map of the Three Major Urban Agglomerations in 2013—2018 |

(1)上海是长三角城市群的核心地位突出,2013— 2018年长三角城市网络所有的一级边和二级边以及60.81% 的三级边均为上海与其他城市相连。杭州、苏州、南京和无锡在网络中与其他城市也存在较为广泛的联系。而合肥作为安徽的省会,其在网络中的边数和边均强度均不突出,且和省内其他城市联系较少。

(2)与长江经济带城市网络的发展类似,2013—2018年长三角的城市网络结构经历了“低—高—低”的发展过程。2013年和2014年网络分别有67条和79条边,边均强度为4.06亿元和4.65亿元;2015年和2016年网络结构相对发达,其中2015年网络共有95条边,边均强度高达6.31亿元,2016年网络的边数多达116条,边均强度达5.19亿元;2017年和2018年城市网络退化,网络的边数分别降至94条和97条,边均强度分别降至4.24亿元和3.12亿元。

(3)长江中游城市群和成渝城市群的城市网络结构欠发达,城市网络的边数少,联系弱。2013—2018年长江中游城市群的边数为13条、14条、22条、12条、14条和15条,成渝城市群的边数更是只有7条、5条、9条、10条、6条和2条。两大城市群均无一级边和二级边,且三级边也仅有2014年的南昌—上饶、2016年的成都—重庆和成都—绵阳以及2018年的成都—重庆。

三大城市群城市网络发达程度的显著差异不仅是因为长三角地区的经济发达程度和一体化程度远高于长江中游城市群和成渝城市群,还用长三角城市对长江中游城市群和成渝城市群的城市具有强大的“吸引力”。2013—2018年,长江中游城市群和成渝城市群分别有70.54%和70.55% 的交易资金流向长三角城市,导致两大城市群内部的交易联系较弱。

在年份跨度较大的多年份城市网络研究中,网络的结构一般越来越发达,节点数量、边数和联系强度等指标持续上升。而在连续年份的城市网络研究中,可能会出现有网络结构停滞或退化的情况。例如李恩康等人在利用航空客运数据研究全球城市网络时发现其平均加权度在2016年达到峰值后,2017—2018年出现阶段性回落,反映全球城市网络处在一个不断调整与演化的发展阶段[35]。王海花等人基于专利数据分析长三角城市群知识网络时,发现2018年的网络密度和网络中心度较之2017年分别出现停滞和下降[36]。本文中,无论是长江经济带的城市网络还是其内部城市群的城市网络,网络结构在2017—2018年均出现退化。

5 结论与讨论 5.1 结论企业联系是城市网络重要的研究视角,但相关研究大多基于企业内部的组织关系构建网络,少有学者根据企业之间的联系来测度城市网络结构。因此本文首先梳理不同种类的企业联系在构建城市网络时的优缺点,然后基于2013—2018年上市公司的大宗交易构建长江经济带的城市网络,从企业间的真实经济流量来分析城市网络及其变化特征。结论包括:

(1)2013—2018年,长江经济带内资金流动不均衡,具有集聚趋势,年均有74.83个资金流出城市和40.33个资金流入城市。资金流大多流入长三角城市,其中上海的资金进出量和中心度远高于其他城市。地级市通常是资金净流出型城市,程度中心度的加权出度远高于加权入度;而省会城市在资金流出的同时,又流入来自省内城市的资金,因此其程度中心度的加权出度与加权入度相对均衡。

(2)上海在长江经济带城市网络的中心地位和辐射作用显著,2013—2018年所有的一级边和二级边均为上海与其他城市的联系。杭州、苏州、南京、无锡、武汉、长沙,成都和重庆在城市网络中承担着区域中心的功能,它们一方面与东部其他发达城市联系较强,另一方面与省内城市保持一定联系。长江经济带城市网络的结构在2015年和2016年最为发达,2017年和2018年网络结构退化,退化的原因与中国经济和沪深股市的大环境以及监管层出台的政策制度密切相关。

(3)长江经济带内的三大城市群的城市网络结构不均衡,长三角城市群的城市网络密度远高于长江中游城市群和成渝城市群,但其城市网络结构在2017和2018年也出现退化。长三角城市网络以上海为核心,杭州、苏州、南京和无锡在网络中与其他城市也存在较为广泛的联系,而合肥没有承担起区域中心的作用,与省内城市联系较少。长江中游城市群和成渝城市群的城市网络边数少,联系弱,结构欠发达且不稳定。

5.2 讨论现实中,长江经济带内的所有城市之间必然存在或多或少的联系。本文在构建长江经济带的城市网络时所使用的数据总量较为丰富,但数据在合理表征城市网络的能力上仍显不足,例如平均每年有29.83个城市未参与构建长江经济带的城市网络,且网络中城市之间联系的边数距离理论最大值还有很大差距。因此未来需要基于更丰富和更具代表性的数据构建长江经济带的城市网络。除此之外,在未来还可以基于不同行业的联系来构建异质性的城市功能网络,判断城市在不同网络中扮演的角色和职能,以便更全面认识城市。

注释:

① 交易记录有起点城市和终点城市,因此统计所有城市的资金进出量时每笔交易会被计算两次,导致全部城市的资金进出总量是城市之间资金流动总量的两倍。

② 参见:https://www.sohu.com/a/294567715_100007913; https://www.sohu.com/a/207260854_481741。

③ 细则参见《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》。

| [1] |

Friedmann J. The world city hypothesis[J]. Development and Change, 1986, 17(1): 69-83. DOI:10.1111/j.1467-7660.1986.tb00231.x |

| [2] |

Sassen S. The Global City: New York, London, Tokyo[M]. Princeton: Princeton University Press, 1991: 1-16.

|

| [3] |

Castells M. The Rise of Network Society[M]. Cambridge, MA: Blackwell, 1996: 1-28.

|

| [4] |

胡国建, 陈传明, 金星星, 等. 中国城市体系网络化研究[J]. 地理学报, 2019, 74(4): 685-697. [Hu Guojian, Chen Chuanming, Jin Xingxing, et al. Research progress of networking of urban systems in China[J]. Acta Geographica Sinica, 2019, 74(4): 685-697.] |

| [5] |

Liu X, Derudder B. Analyzing urban networks through the lens of corporate networks: A critical review[J]. Cities, 2013(31): 430-437. |

| [6] |

Mitchelson R, Wheeler J. The flow of information in a global economy: The role of the American urban system in 1990[J]. Annals of Association of American Geographers, 1994, 84(1): 87-107. DOI:10.1111/j.1467-8306.1994.tb01730.x |

| [7] |

Taylor P J. Specification of the world city network[J]. Geographical Analysis, 2001, 33(2): 181-194. |

| [8] |

Alderson A S, Beckfield J. Power and position in the world city system[J]. American Journal of Sociology, 2004, 109(4): 811-851. DOI:10.1086/378930 |

| [9] |

Alderson A S, Beckfield J, Sprague J. Intercity relations and globalisation: The evolution of the global urban hierarchy, 1981-2007[J]. Urban Studies, 2010, 47(9): 1899-1923. DOI:10.1177/0042098010372679 |

| [10] |

Martinus K, Sigler T J, Searle G, et al. Strategic globalizing centers and sub-network geometries: A social network analysis of multiscalar energy networks[J]. Geoforum, 2015, 64: 78-89. DOI:10.1016/j.geoforum.2015.06.006 |

| [11] |

张晓明, 汪淳. 长江三角洲巨型城市区城镇格局分析——高级生产者服务业的视角[J]. 城市与区域规划研究, 2008, 1(2): 43-64. [Zhang Xiaoming, Wang Chun. Spatial structure of Yangtze River Delta mega-city region in the perspective of APS[J]. Journal of Urban and Regional Planning, 2008, 1(2): 43-64.] |

| [12] |

王成金. 中国物流企业的空间组织网络[J]. 地理学报, 2008, 63(2): 135-146. [Wang Chengjin. Spatial organizational network of loigsitcs company in China[J]. Acta Geographica Sinica, 2008, 63(2): 135-146. DOI:10.3321/j.issn:0375-5444.2008.02.003] |

| [13] |

李仙德. 基于上市公司网络的长三角城市网络空间结构研究[J]. 地理科学进展, 2014, 33(12): 1587-1600. [Li Xiande. Spatial structure of the Yangtze River Delta urban network based on the pattern of listed companies network[J]. Progress in Geography, 2014, 33(12): 1587-1600. DOI:10.11820/dlkxjz.2014.12.002] |

| [14] |

唐子来, 赵渺希. 经济全球化视角下长三角区域的城市体系演化: 关联网络和价值区段的分析方法[J]. 城市规划学刊, 2010(1): 29-34. [Tang Zilai, Zhao Miaoxi. Economic globalization and transformation of urban system in the River Delta region: Interlocking network and value-added hierarchy[J]. Urban Planning Forum, 2010(1): 29-34. DOI:10.3969/j.issn.1000-3363.2010.01.007] |

| [15] |

Zhao M X, Liu X J, Derudder B, et al. Mapping producer services networks in mainland Chinese cities[J]. Urban Studies, 2015, 52(16): 3018-3034. DOI:10.1177/0042098014558541 |

| [16] |

武前波, 宁越敏. 中国城市空间网络分析——基于电子信息企业生产网络视角[J]. 地理研究, 2012, 31(2): 207-219. [Wu Qianbo, Ning Yuemin. China's urban network based on spatial organization of electronic information enterprises[J]. Geographical Research, 2012, 31(2): 207-219.] |

| [17] |

Lüthi S, Thierstein A, Goebel V. Intra-firm and extra-firm linkages in the knowledge economy: The case of the emerging mega-city region of Munich[J]. Global Networks, 2010, 10(1): 114-137. DOI:10.1111/j.1471-0374.2010.00277.x |

| [18] |

Brown E, Derudder B, Parnreiter C, et al. World city networks and global commodity chains: Towards a world systems integration[J]. Global Networks, 2010, 10(1): 12-34. DOI:10.1111/j.1471-0374.2010.00272.x |

| [19] |

Yeung H W-C. The firm as social networks: An organisational perspective[J]. Growth and Change, 2005, 36(3): 307-328. DOI:10.1111/j.1468-2257.2005.00279.x |

| [20] |

Pan F H, Bi W K, Lenzer J, et al. Mapping urban networks through inter-firm service relationships: The case of China[J]. Urban Studies, 2017, 54(12): 1-16. |

| [21] |

胡国建, 陆玉麒. 基于企业视角的城市网络研究进展、思考和展望[J]. 地理科学进展, 2020, 39(9): 1587-1596. [Hu Guojian, Lu Yuqi. Progress, thoughts, and prospect of urban network research based on enterprise perspective[J]. Progress in Geography, 2020, 39(9): 1587-1596.] |

| [22] |

马学广, 李贵才. 全球流动空间中的当代世界城市网络理论研究[J]. 经济地理, 2011, 31(10): 1630-1637. [Ma Xueguang, Li Guicai. Study on world city network theory within global space of flow[J]. Economic Geography, 2011, 31(10): 1630-1637.] |

| [23] |

Csomos G, Derudder B. European cities as command and control centres, 2006-11[J]. European Urban and Regional Studies, 2014, 21(3): 345-352. DOI:10.1177/0969776412453149 |

| [24] |

Holloway S R, Wheeler J O. Corporate headquarters relocation and changes in metropolitan corporate dominance, 1980-1987[J]. Economic Geography, 1991, 67(1): 54-74. DOI:10.2307/143636 |

| [25] |

Pan F H, Xia Y B. Location and agglomeration of headquarters of publicly listed firms within China's urban system[J]. Urban Geography, 2014, 35(5): 757-779. DOI:10.1080/02723638.2014.909112 |

| [26] |

Pan F H, Guo J, Zhang H, et al. Building a "headquarters economy": The geography of headquarters within Beijing and its implications for urban restructuring[J]. Cities, 2015, 42: 1-12. DOI:10.1016/j.cities.2014.08.004 |

| [27] |

Hoyler M, Watson A. Framing city networks through temporary projects: (Trans)national film production beyond "Global Hollywood"[J]. Urban Studies, 2018, 56(5): 1-17. |

| [28] |

李晶晶, 苗长虹. 长江经济带人口流动对区域经济差异的影响[J]. 地理学报, 2017, 72(2): 197-212. [Li Jingjing, Miao Changhong. Impact of population flow on regional economic disparities in the Yangtze River economic belt[J]. Acta Geographica Sinica, 2017, 72(2): 197-212.] |

| [29] |

贾化斌, 王俊峰. 安徽省上市公司与区域经济发展[J]. 淮阴师范学院报: 哲学社会科学版, 2008, 30(6): 759-761. [Jia Huabin, Wan Junfeng. Listed companies in Anhui province and the development of the regional economy[J]. Journal of Huaiyin Teachers College(Social Sciences Edition), 2008, 30(6): 759-761.] |

| [30] |

朱君. 上市公司影响区域经济发展的作用机制研究[J]. 云南社会科学, 2013(4): 78-82. [Zhu Jun. Study on the role of listed companies in influencing regional economic development[J]. Social Sciences in Yunnan, 2013(4): 78-82. DOI:10.3969/j.issn.1000-8691.2013.04.016] |

| [31] |

孟德友, 冯兴华, 文玉钊. 铁路客运视角下东北地区城市网络结构演变及组织模式探讨[J]. 地理研究, 2017, 36(7): 1339-1352. [Meng Deyou, Feng Xinghua, Wen Yuzhao. Urban network structure evolution and organizational patternin Northeast China from the perspective of railway passenger transport[J]. Geographical Research, 2017, 36(7): 1339-1352.] |

| [32] |

钟业喜, 冯兴华, 文玉钊. 长江经济带经济网络结构演变及其驱动机制研究[J]. 地理科学, 2016, 36(1): 10-19. [Zhong Yexi, Feng Xinghua, Wen Yuzhao. The evolvement and driving mechanism of economic network structure in the Changjiang River Economic Zone[J]. Scientia Geographica Sinica, 2016, 36(1): 10-19.] |

| [33] |

张卫东. 中美贸易战对沪深股市相关板块影响研究[D]. 西安: 西安理工大学, 2020: 16-19. [Zhang Weidong. Research on the Impact of the Sino-US Trade War on the Related Sectors of the Shanghai and Shenzhen Stock Market[D]. Xi'an: Xi'an University of Technology, 2020: 16-19.]

|

| [34] |

方创琳. 中国城市群研究取得的重要进展与未来发展方向[J]. 地理学报, 2014, 69(8): 1130-1144. [Fang Chuanglin. Progress and the future direction of research into urban agglomeration in China[J]. Acta Geographica Sinica, 2014, 69(8): 1130-1144.] |

| [35] |

李恩康, 陆玉麒, 杨星, 等. 全球城市网络联系强度的时空演化研究——基于2014-2018年航空客运数据[J]. 地理科学, 2020, 40(1): 32-39. [Li Enkang, Lu Yuqi, Yang Xing, et al. Spatio-temporal evolution on connection strength of global city network based on passenger flight data from 2014 to 2018[J]. Scientia Geographica Sinica, 2020, 40(1): 32-39.] |

| [36] |

王海花, 孙芹, 杜梅, 等. 长三角城市群协同创新网络演化及形成机制研究——依存型多层网络视角[J]. 科技进步与对策, 2020, 37(9): 69-78. [Wang Haihua, Sun Qin, Du Mei, et al. Research on the evolution trend and mechanism of collaborative innovation network in the Yangtze River Delta[J]. Science Technology Progress and Policy, 2020, 37(9): 69-78.] |