随着我国城市化发展逐渐从注重“量”的增长转变为注重“质”的提升,“以人为本”的新型城镇化日渐成为当前政府和学术界关注的焦点,而提高居民生活质量是其重要的组成部分。时间利用作为了解一系列个人活动与生活安排的重要维度,与居民的生活质量息息相关。近10年来,随着北京经济的发展、城市空间的扩展和郊区中心的崛起,居民的日常生活发生了巨大的变化,其时间利用情况也在迅速变化。2018年的调查结果发现:与10年前相比,我国居民在上下班、吃饭和睡觉上花费的时间更多,在家务和工作上花费的时间较少①。

与此同时,居民的社会经济属性如年龄、教育程度、收入、户籍、住房来源等也发生了很大的变化,这些变化也在影响着居民的时间利用。基于2007与2017年的北京市统计数据可以看到,60岁以上的居民占比从13.7%增加到16.5%;本科及以上教育程度居民占比从30.1%增加到37.3%;流动人口占比从27.6%增加到37.4%;与此同时每100户家庭拥有小汽车数量从20辆增加到50辆。这些数据反映出人口老龄化、教育程度提高、流动人口增长、汽车保有量增长等一系列的变化特征。那么,这些社会经济方面的变化将如何影响居民各类活动的时间分配?本文基于2007和2017在北京进行的两次活动—出行日志调查数据,探讨了近10年来北京市就业者时间利用的变化,并分析社会经济属性因素对于时间利用变化的影响。

2 研究综述时间利用指的是个人在某一时期内的时间在各项活动及相应的主观状态之间的分配[1]。时间利用研究肇始于社会学领域,早期的核心关注内容是工人阶级的劳动负担[2]。20世纪初,美国农业部门在住户调查中率先使用了实时记录的调查技术,调查农户的时间利用情况。随后,苏联、奥地利、美国、日本等国陆续开展了时间利用调查。1964年,12个已经开展过时间利用调查的欧洲国家联合启动了一个“跨国可比较时间预算研究项目”,为此后各国的时间利用调查方法奠定了一套共同的基础。1995年,第四次世界妇女大会后,时间利用调查因其在妇女无酬劳动贡献方面的作用受到国际社会的普遍关注,在许多发展中国家得以开展。时间利用调查的数据为探索包括社会变化、社会分工、家务劳动的分配、家庭生产价值的估计、交通、休闲娱乐、养老计划、医疗保健等在内的广泛政策问题提供了独特的工具。中国国家统计局也分别于2008年和2018年开展了两次时间利用调查,通过被调查者连续记录一天24小时的活动,获得居民在工作学习、家务劳动、医疗卫生、健身锻炼、旅游文化、休闲娱乐等活动上花费的时间,为新时期评价社会进步、民生福祉改善,测算居民获得感、幸福感、安全感提供了依据。

目前社会学视角下的时间利用研究已经涵盖了很多方面,具体包括时间利用的性别差异、家庭分工、闲暇、照料、活动时间分布、工作—生活平衡、公共健康、体力活动、社交网络等议题[3-8]。此外在经济学领域,时间利用研究重点关注时间利用与经济发展的关系,以及人们微观时间利用行为背后的经济理性[9]。具体包括无酬劳动估价、宏观经济分析、微观经济研究和福利状况评价等内容[10-13]。国内有学者基于政府时间利用调查数据探讨了中国居民的时间利用特征与影响因素、时间利用的性别差异等议题[14, 15]。但由于研究起步较晚,更多集中在单一行为和单一人群上,如对休闲时间分配、老年人时间利用、工作日与休息日时间分配等内容的探讨,对时间利用模式的分析与比较研究相对缺乏[16-19]。

以往的时间利用研究往往注重从个体行为的角度,描述与解释居民使用时间的模式。少有研究利用截面数据在不同年份对居民的时间利用模式进行直接的比较研究[20]。事实上,伴随着信息技术革命以及全球化的制度变迁,城市社会的时间利用格局已经发生了较大的变化。因此,有必要在中国城市转型背景下,通过案例区截面数据分析和模拟个体时间利用的变化,加强居民日常生活时间利用与城市发展模式的关联,解读居民时间利用格局的变化及其原因,以弥补已有研究的不足。

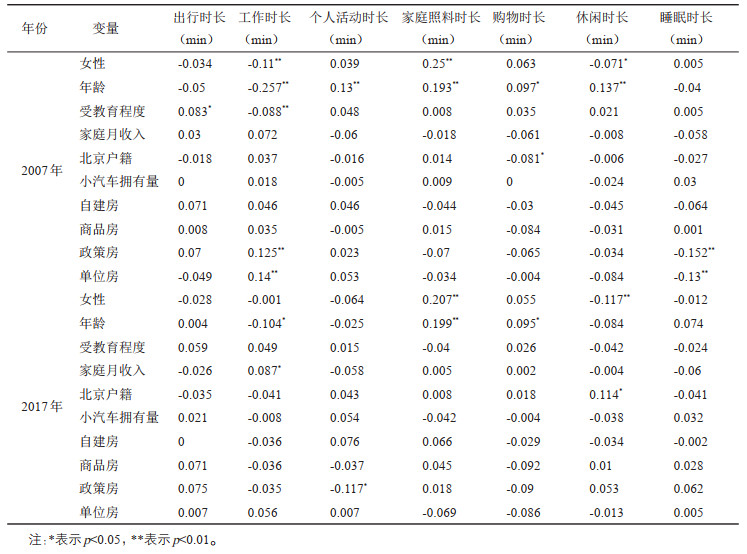

3 研究区域与数据本文数据来源于北京大学行为地理学研究小组在2007年与2017年分别开展的北京居民日常活动与出行调查。在抽样上,2007年与2017年的样本所在社区均覆盖了不同区位、建设年代、住宅形态及属性特征的典型居住区(图 1)。2007年10月至11月,在北京市选取了10个社区进行调查,包括2个内城传统胡同社区、4个近郊区不同类型的单位社区(传统单位社区、混合单位社区、以及转型中的企业单位社区)、2个郊区新建商品房社区以及2个郊区政策性住房社区。每个社区中随机选取60户家庭, 对每个家庭中16岁以上成员进行调查,调查包含一个工作日和一个休息日,问卷有效回收率为86.7%,最终获得有效样本1119个。2017年11月至12月,在北京市选取了26个社区进行调查,包括3个单位社区、2个胡同社区、11个商品房社区、4个政策性住房社区以及6个混合社区。每个社区内随机抽取50户家庭,对每个家庭中16岁至65岁之间的成员中随机抽取一位进行调查,调查包含一个工作日,问卷有效回收率为96.5%,最终获得有效样本1280个。

|

图 1 2007年(左)与2017年(右)的调查社区分布 Fig.1 Distribution of Research Communities in 2007 (left) and 2017 (right) |

在调查内容上,两次调查内容都包括居民的社会经济属性与活动日志两部分,且保持一致。本研究选取居住与就业地空间信息完整的809个就业者有效样本的工作日活动日志作为2007年研究数据库,668个就业者有效样本的工作日活动日志作为2017年研究数据库。

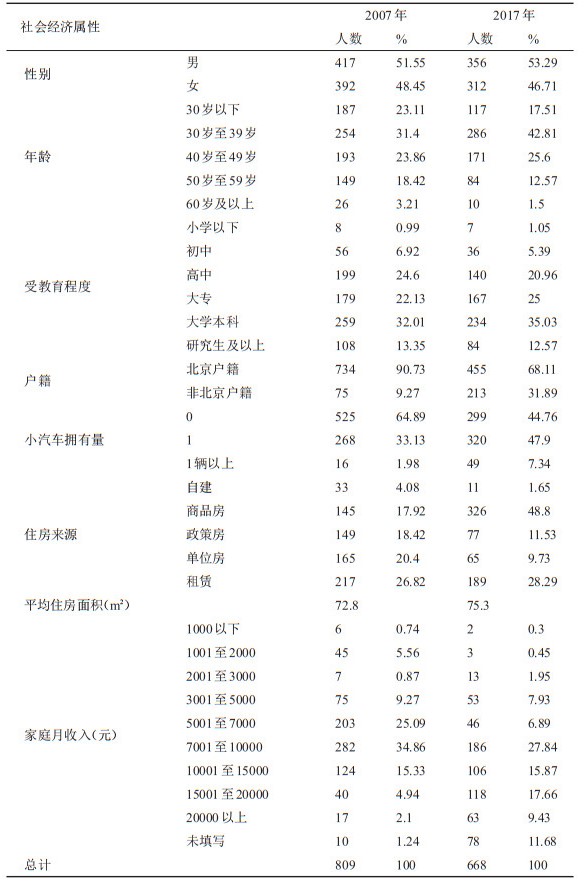

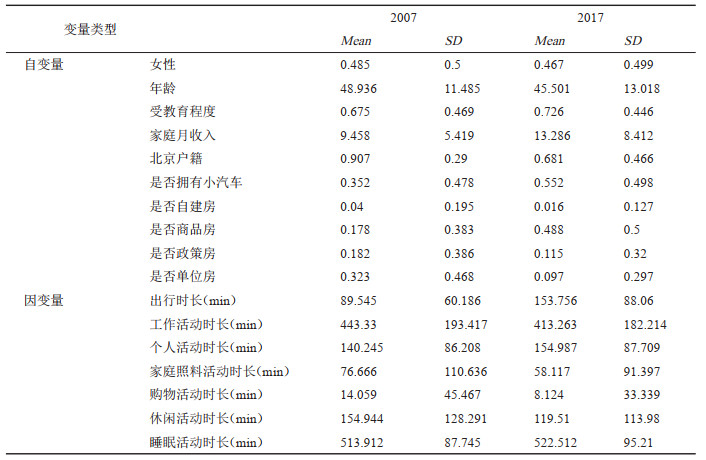

样本的社会经济属性如表 1所示。整体上,2007年与2017年的就业者样本在性别、年龄方面的分布比较一致,且近半数样本拥有本科及以上学历。不过,相对于2007年,2017年有更高比例的调查样本拥有北京户籍(90.73%),拥有1辆及以上小汽车(55.24%),居住在商品房(48.8%)且家庭月收入大于10000元(42.96%)。

| 表 1 2007年与2017年的样本社会经济属性 Tab.1 Sample Characteristics in 2007 and 2017 |

本文采用描述性统计、地理信息系统(GIS)和空间分析等方法对时空间行为变化进行分析。在活动类型上,本文将活动分为出行、工作活动、个人活动、家庭照料活动、购物活动、休闲活动、睡眠活动、其他等七大类,其中,个人活动包括用餐、个人护理、外出办事等三小类;家庭照料活动包括家务、照顾老人小孩等两小类;休闲活动包括体育锻炼、娱乐休闲、社交活动、观光旅游、联络活动等类型。

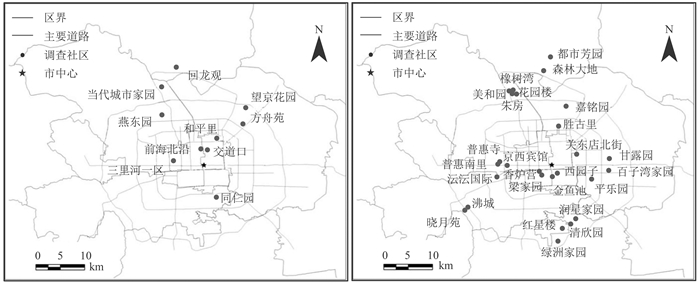

4 时间利用的十年变化 4.1 时间分配整体特征从整体时间分配结构上看,2017年的出行时长、个人活动时长相对2007年较高,而工作活动时长、购物、休闲时长相对较短(图 2)。

|

图 2 2007年与2017年就业者的时间分配(单位:min) Fig.2 Time Allocation of Workers in 2007 and 2017 (unit: min) |

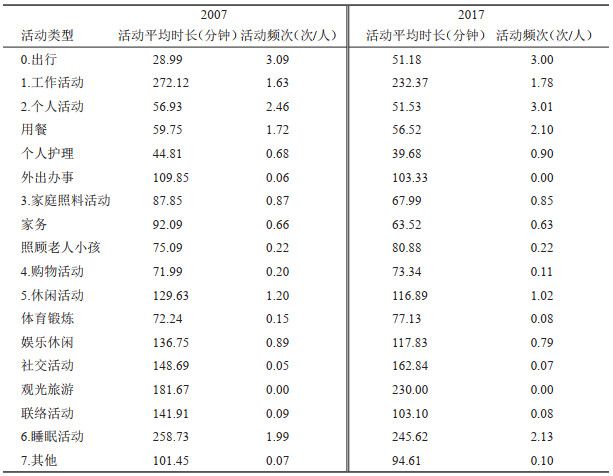

从活动频率上看,2017居民的出行、工作、家务活动的频次没有发生显著变化,用餐、个人护理等个人活动的频次有所增长,从2.46次/人增加到3.01次/人;而购物、体育锻炼、娱乐休闲等活动频次有所降低。其中,购物频次从0.20次/人降低到0.11次/人,休闲活动频次从1.20次/人降低到1.02次/人。

从每次活动的平均持续时长上看,2017居民的用餐、个人护理、购物、体育锻炼、娱乐休闲等活动的持续时长没有发生显著变化,出行时长有显著增长,单次出行的平均持续时长从28.99分钟增长到51.18分钟;而工作、家务、娱乐休闲等活动的平均持续时长有所降低,单次工作活动的平均持续时长降低了约40分钟,家务活动的平均持续时长降低了约29分钟,娱乐休闲活动的平均持续时长降低了约19分钟(表 2)。

| 表 2 2007年与2017年就业者各类活动的活动频率与持续时长 Tab.2 Frequency and Duration of Various Activities of Workers in 2007 and 2017 |

这些变化可能反映出一个整体上的趋势,即由于人们每次花在通勤时间越来越多,进而不得不压缩了其在购物、体育锻炼、娱乐休闲等方面的时间;但同时,随着人们对于生活质量的要求不断提升,人们在用餐、个人护理等个人活动的频次上却有所提升。

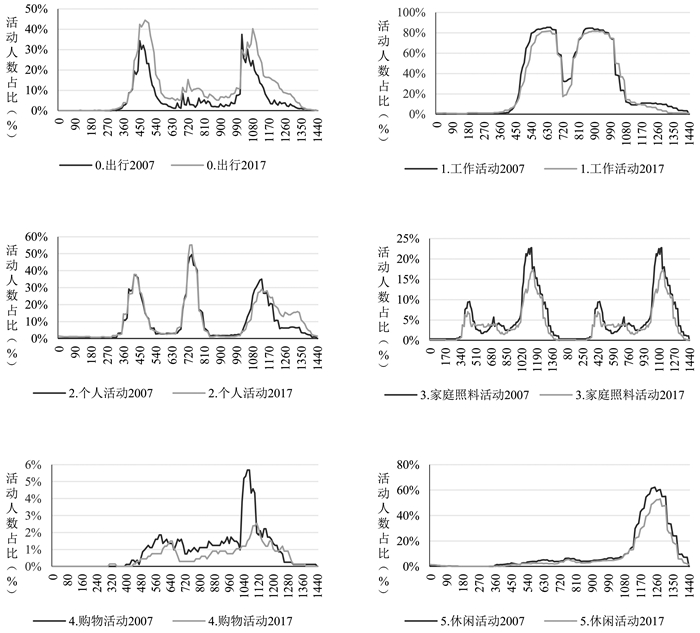

4.2 时间节奏特征时间节奏指的是居民的日常生活节奏由于受到特定的社会时间安排,往往表现出的显著的节律性特征,是居民主体生活方式的反映[21]。通过对样本居民各类活动的时间节奏进行分析,得到如下的一些细部特征(图 3),如:2017年居民出行时间在早晚通勤高峰时段(早8时与晚17时左右)增加明显;2017年居民在午间(12时至13时)和晚上(20时之后)的工作活动相对有所减少;2017年居民在晚上20时之后的个人活动相对增多;2017年居民的家庭照料活动呈现出中午11时与晚上9时附近的双高峰特征,且峰值有所降低;2017年居民的购物活动时长减少明显,尤其是下午17时左右(即晚通勤高峰过程中);2017年居民的休闲活动有所降低,晚上(17时之后)发生的休闲活动的减少且后移。

|

图 3 2007年与2017年就业者各类活动的时间节奏(横轴表示0:00至24:00) Fig.3 Time Rhythm of Various Activities of Workers in 2007 and 2017 (The Abscissa Axis Represents 0:00—24:00) |

可以发现,在时间节奏上的显著变化集中在居民的通勤高峰时段和晚上具体时间段。2017年的就业者比起2007年更大比例上参与到出行活动中,减少了该时段的购物活动,进而也减少了晚上17时之后的休闲活动。接下来,文章将分析这些特征在人群中的差异及其变化,并研究性别、年龄、受教育程度、收入等因素对于就业者时间分配的影响。

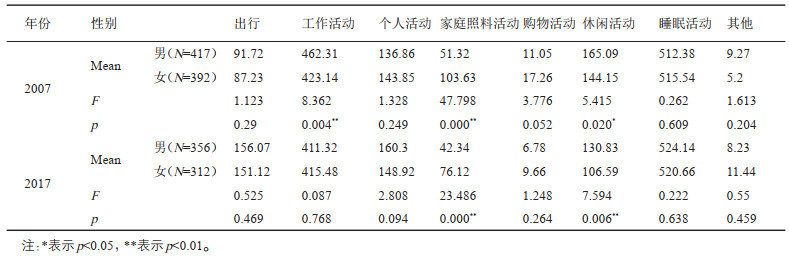

5 不同社会经济属性居民的时间利用差异及变化 5.1 不同性别的时间利用通过分析不同性别就业者的时间分配情况(表 3)可以发现,2007年与2017年各类活动的时间分配的性别差异结果较为一致,都反映出男性较女性的出行、休闲等活动时长相对较长;而家庭照料、购物活动等活动的时长相对较短的特征。

| 表 3 2007年与2017年不同性别的就业者的时间分配 Tab.3 Time Allocation of Workers in Different Gender in 2007 and 2017 |

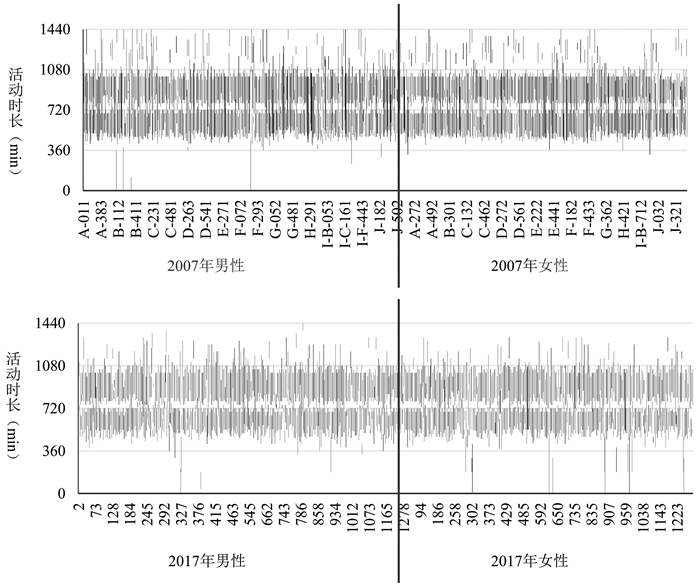

值得注意的是,工作活动时长的性别差异特征发生了变化。2007年男性就业者的工作活动时长高于女性,而2017年两者并无显著差异。通过分析男女就业者的工作活动时间分布(图 4)可以发现,2017年女性下班时间相对2007年较晚,且增加了部分的夜间工作活动。除此之外,2017年女性从事购物活动的频次显著降低,因而男女就业者在购物活动时长及频次的差异都有所减小。

|

图 4 2007年与2017年不同性别就业者的工作活动时间分布(纵轴表示0:00至24:00) Fig.4 Time Distribution of Work Activities of Workers in Different Gender in 2007 and 2017 (The Vertical Axis Represents 0:00-24:00) |

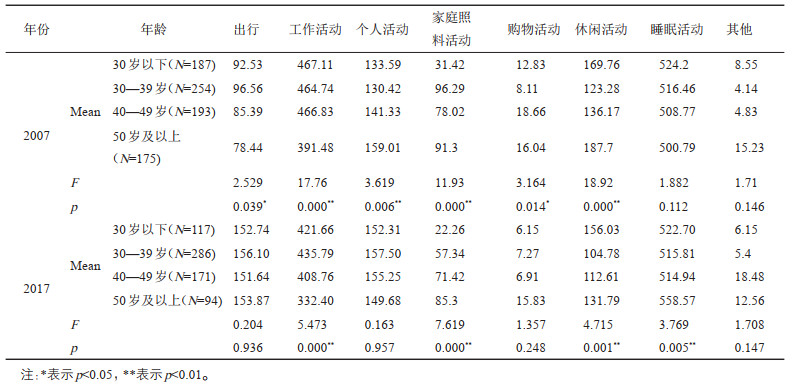

通过分析不同年龄段的就业者时间分配情况(表 4)可以发现,2007年的就业者工作时长呈现随着年龄增加而递减的趋势;休闲活动随着年龄的变化呈现出U字型分布;而出行活动、购物活动时长与年龄关系不显著。而在2017年,除了工作活动变得与年龄关系不显著之外,其余特征与2007年保持一致。

| 表 4 2007年与2017年不同年龄段的就业者各类活动的时间分配 Tab.4 Time Allocation of Various Activities of Workers in Different Ages in 2007 and 2017 |

但是在家庭照料活动方面,可以发现在2007年的样本中,30岁至39岁之间的人群承担家庭照料活动较其他人群更多,而2017年则是50岁及以上的人群承担最多,其次为40至49岁人群,这在一定程度上表现家庭照料活动主要承担者的老龄化趋势。具体而言,比如在家中负责照顾小孩活动的主要年龄群体在2007年是在30至39岁这一年龄群体中,但2017年则后移成了40至49岁的人群以及50岁以上的群体,同时也反映出年轻夫妇的照顾小孩活动相对减少。

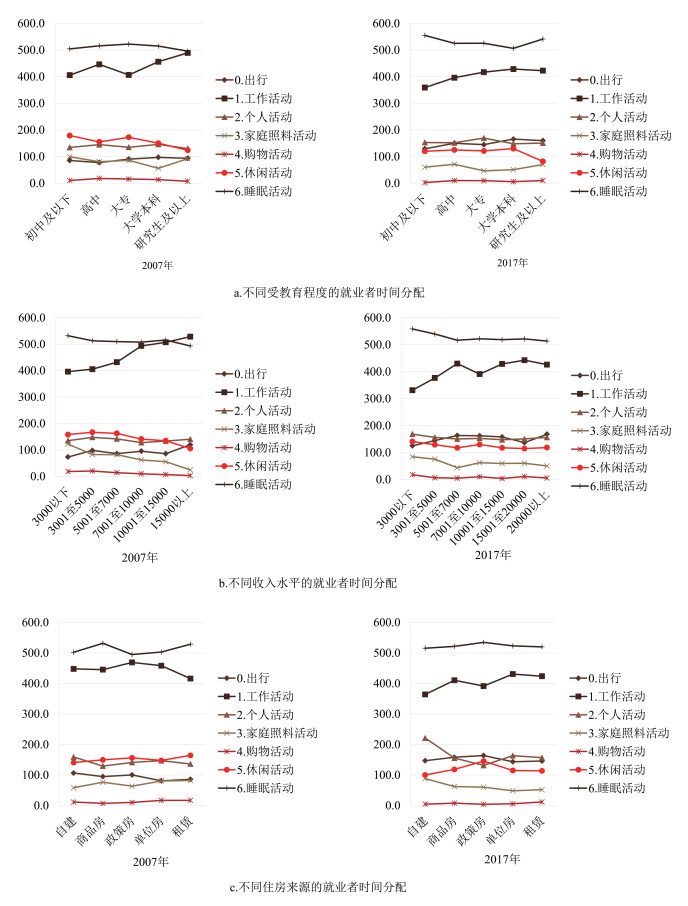

5.3 受教育程度、收入与住房来源通过分析不同受教育程度、收入、住房来源就业者的各类活动时间分配情况(图 5),还可以发现:随着受教育程度的增高,就业者的个人活动、工作、家庭照料活动的时长相对增加而休闲活动时长递减;随着收入水平的增高,就业者的工作活动时间呈现增多的趋势;2007年的分析结果反映出,随着收入增高,休闲活动、家庭照料活动与购物活动时长呈现相对减少的趋势,而这一趋势在2017年并不明显;租房者工作活动时长相对较低,其休闲娱乐时长与睡眠活动时长相对较高;而这一差异在2017年并不显著。

|

图 5 2007年与2017年不同受教育程度、收入、住房来源就业者的时间分配 Fig.5 Time Allocation of Workers in Different Education Levels, Incomes and Housing Sources in 2007 and 2017 |

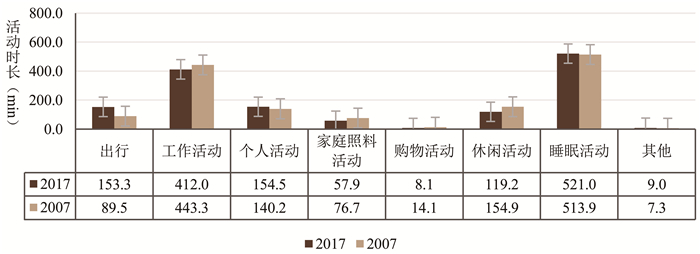

本文选择多元回归模型来分析社会经济属性对居民时间利用的影响,模型数据分别来自于2007研究数据库中的809个就业者、2017年研究数据库中的668个就业者工作日活动日志与社会经济属性调查问卷。模型的自变量包括性别、年龄、受教育程度、家庭月收入、户籍情况、是否拥有小汽车、住房类型(自建房、商品房、政策房、单位房和租赁)等;因变量是就业者从事各类活动的时长(表 5)。受数据所限,本文侧重于分析社会经济属性方面的影响,对于居住区位选择、周边建成环境等因素的影响有待进一步的探讨。

| 表 5 模型变量选取及描述性统计 Tab.5 Variables and Descriptive Statistics |

模型分析结果如表 6所示,可以发现,在性别方面,2007年的女性就业者在工作活动和休闲活动上花费的时间较少,在家庭照料活动上较多;2017年的女性就业者在休闲活动上花费的时间较少,在家庭照料活动上较多,但是性别与工作活动的相关性不显著;在年龄方面,2007年数据反映出随着年龄增长,就业者在工作活动上花费的时间减少,但在个人活动、家庭护理活动、购物活动和休闲活动上的时间增加;2017年数据反映出年龄较大的就业者在工作活动上花费的时间减少,但在个人活动和购物活动上的时间增加的特征,但是年龄与家庭护理活动、休闲活动的相关性不显著。在受教育程度方面,2007年,学历较高的就业者出行时长相对较高,工作时长相对较短;而在2017年,这一结果并不显著;在收入方面,2017年数据反映出家庭月收入与工作时长呈现正相关关系;在户籍方面,2007年,拥有北京户籍的就业者花在购物上的时间更少;而在2017年,拥有北京户籍的就业者在休闲上的时间更多;在住房来源方面,2007年数据反映出,住在政策性住房和单位住房的就业者工作时长相对较高,睡眠活动相对较低;2017年数据则反映出住在政策性住房的就业者个人活动上时长较低。

| 表 6 模型分析结果及比较 Tab.6 Results and Comparison |

通过对比2007年与2017年的模型分析结果可以发现,性别、年龄、教育程度和住房来源等社会经济属性对于各类活动时长的影响程度相对于十年前有所减弱。尤其是对于工作活动而言,在2007年,女性的工作时长相对较低,年龄、受教育程度与工作时长负相关,政策房与单位房居民的工作时长相对较高,这也表明居民工作时长在一定程度上受到了性别分工、代际压力、职业类型等方面的影响;而在2017年,随着女性越来越多的将生活重心向事业方面偏移,以及生活水平整体提高、住房混合化等方面的影响,性别、受教育程度和住房来源等变量与工作活动已经没有显著关系,而且年龄对工作活动的影响系数也相对较小。

7 结论与讨论在中国城市的转型背景下,通过研究北京2007年与2017年的截面数据分析就业者群体时间利用的变化并进行群体间的比较,一方面,透视了北京居民的个人活动与生活安排的十年变化,另一方面,又能够透视城市转型带来的人口结构的变化将如何影响群体的生活方式。本文能够对现有的时间利用与社会变迁相关研究进行验证与补充,同时为城市高质量发展提供了理论支持。

本文采用描述性统计、空间分析、回归分析等方法对时空间行为变化进行分析,结果表明:在时间分配上,过去的10年中,北京就业者的时间分配发生了显著的变化。2017年的就业者在个人活动和出行上花费了较长的时间,而在工作、家务、休闲和购物上花费的时间明显减少,这一变化有可能是由单次活动平均持续时长的变化导致,如出行、工作、家务活动;也可能是由活动频率变化导致,如用餐、个人护理、购物、体育锻炼等,也可能是两种因素共同导致,如娱乐休闲活动。在人群差异上,不同社会经济属性就业者之间的差异也发生了变化,例如男女之间工作时间的差异减少,青年人和老年人的个人护理频率的差异增加,年轻夫妇的照顾小孩活动相对减少等。最后,通过对2007年数据与2017年数据分别进行多元回归分析并对比,可以发现性别、年龄、教育程度和住房来源等因素对时间利用的影响程度相对十年前有所减弱,这说明社会经济属性与时间利用的相关性可能在不同的时间节点有所差异,也对以往的时间利用研究结论在如今的适用性提出了质疑。

概括而言,居民的个人和社会经济属性在很大程度上影响着居民的生活方式和时间利用结构,且二者的相关性随着时间的发展也会有所变化。这种动态复杂性对以人为本的城市规划提出了新的要求,比如,对于不同性质的城市就业及服务设施,既要针对不同的群体需求进行准确的定位和市场开发,又要具有前瞻性,克服静态规划模式,开展弹性规划。

注释:

① 来源:国家统计局. 2018年全国时间利用调查公报. http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201901/t20190125_1646796.html。

| [1] |

Gershuny J. Time-use Surveys and the Measurement of National Well-being[R]. Centre for Time Use Research, University of Oxford, Swansea, UK, Office for National Statistics, 2011: 39-51.

|

| [2] |

Gersbuny J, Sullivan O. The sociological uses of time-use diary analysis[J]. European Sociological Review, 1998, 14(1): 69-85. DOI:10.1093/oxfordjournals.esr.a018228 |

| [3] |

Yamamoto T, Kitamura R. An analysis of time allocation to in-home and out-of-home discretionary activities across working days and non-working days[J]. Transportation, 1999, 26(2): 231-250. DOI:10.1023/A:1005167311075 |

| [4] |

Minnen J, Glorieux I, van Tienoven T P, et al. Modular Online Time Use Survey (MOTUS)-Translating an existing method in the 21st century[J]. Electronic International Journal of Time Use Research, 2014, 11(1): 73-93. DOI:10.13085/eIJTUR.11.1.73-93 |

| [5] |

Krantz-Kent R. Measuring time spent in unpaid household work: Results from the American Time Use Survey[J]. Monthly Lab. Rev., 2009, 132(5): 46. |

| [6] |

Haselsteiner E, Smetschka B, Remesch A, et al. Time-use patterns and sustainable urban form: A case study to explore potential links[J]. Sustainability, 2015, 7(6): 8022-8050. DOI:10.3390/su7068022 |

| [7] |

Glorieux I. Social interaction and the social meanings of action: A time budget approach[J]. Social Indicators Research, 1993, 30(2/3): 149-173. |

| [8] |

Brooker A S, Hyman I. Time Use: A Report of the Canadian Index of Wellbeing (CIW)[M]. Waterloo: Canadian Index of Wellbeing, 2010: 34-36.

|

| [9] |

Caragea N. Time allocation in economics and the implications for economic development[J]. Revista Romana de Economie, 2009, 28(2): 122-141. |

| [10] |

Becker G S. The Economic Approach to Human Behavior[M]. Chicago: University of Chicago Press, 2013: 92-96.

|

| [11] |

Michalos A C, Smale B, Labonté R, et al. The Canadian Index of Wellbeing[R]. Canadian Index of Wellbeing, Waterloo, 2011: 125-137.

|

| [12] |

Dow G K, Juster F T. Goods, time and well-being: The joint dependence problem[J]. Time, Goods and Well-being, 1985, 45(2): 397-413. |

| [13] |

Juster F T, Courant P N, Dow G K. A conceptual framework for the analysis of time allocation data[J]. Time, Goods, and Well-being, 1985, 45(2): 113-311. |

| [14] |

杨菊华. 时间利用的性别差异——1990-2010年的变动趋势与特点分析[J]. 人口与经济, 2014, 35(5): 3-12. [Yang Juhua. Gender differences in time use: Trends and characteristics of changes from 1990 to 2010[J]. Population and Economy, 2014, 35(5): 3-12. DOI:10.3969/j.issn.1000-4149.2014.05.001] |

| [15] |

王琪延, 刘志勇. 北京市居民工作(学习)与通勤时间变化分析——基于2006年与2011年的抽样调查数据[J]. 调研世界, 2012, 25(5): 19-23. [Wang Qiyan, Liu Zhiyong. Analysis on the change of working (learning) and commuting time of Beijing residents based on the data of 2006 and 2011[J]. Survey World, 2012, 25(5): 19-23. DOI:10.3969/j.issn.1004-7794.2012.05.005] |

| [16] |

周会粉. 中国居民时间利用特征及其影响因素分析[D]. 西安: 陕西师范大学, 2011: 114-115. [Zhou Huifen. Analysis of Time Use Characteristics and Influencing Factors of Chinese Residents[D]. Xi'an: Shaanxi Normal University, 2011: 114-115.]

|

| [17] |

王琪延, 罗栋. 北京市老年人休闲生活研究[J]. 北京社会科学, 2009, 15(4): 23-28. [Wang Qiyan, Luo Dong. Research on leisure life of the elderly in Beijing[J]. Beijing Social Sciences, 2009, 15(4): 23-28. DOI:10.3969/j.issn.1002-3054.2009.04.004] |

| [18] |

刘志林, 柴彦威, 龚华. 深圳市民休闲时间利用特征研究[J]. 人文地理, 2000, 15(6): 73-78. [Liu Zhilin, Chai Yanwei, Gong Hua. Study on the characteristics of leisure time use of Shenzhen citizens[J]. Human Geography, 2000, 15(6): 73-78.] |

| [19] |

李峥嵘, 柴彦威. 大连城市居民周末休闲时间的利用特征[J]. 经济地理, 1999, 19(5): 80-84, 17. [Li Zhengrong, Chai Yanwei. Characteristics of weekend leisure time use of residents in Dalian[J]. Economic Geography, 1999, 19(5): 80-84, 17.] |

| [20] |

Merz J. Time Use Research and Time Use Data: Actual Topics and New Frontiers[R]. Research Institute on Profession, Liineburg, 2002: 10-22.

|

| [21] |

柴彦威, 刘志林, 李峥嵘, 等. 中国城市的时空间结构[M]. 北京: 北京大学出版社, 2002: 190-192. [Chai Yanwei, Liu Zhilin, Li Zhengrong, et al. The Space-time Structure of the Chinese Cities[M]. Beijing: Peking University Press, 2002: 190-192.]

|