2. 北京师范大学 地理科学学部, 北京 100875

2. Beijing Normal University, Beijing 100875, China

历史文化街区是中华传统文化的重要载体。中外历史文化街区的保护的理论主要来自建筑学。随着建筑学与其他人文社会科学交叉的深入,建筑学也意识到历史文化街区保护要关注建筑的使用者与建筑之间的关系。新文化地理学的视角就是关注主体的、具身的、实践的景观意义生成。

1.1 “表征”及表征理论“表征”(representation)是人文科学领域一个复杂的词汇,由于历史上其语义的多学科交叉,至今它的语义是丰富的[1]。“re”指一种以前被给予之物的再度出现。Williams在《关键词——文化与社会的词汇》一书中梳理了“表征”一词的演变[2]。因此,表征是将一种不在场的东西重新带回到目前呈现。而呈现一词具有两重意思,一为重复再现,一为回归,两者又相互关联[3]。“表征”多使用的是其名词形式。表征可以是图画、影像、戏剧等审美形式,也可以是文字、语言、手势、色调等表现形式[4]。总之,它是工具性知识的形式[5]。

表征理论由“伯明翰文化研究学派”的著名学者之一、英国学者Hall借鉴瑞士语言学家Saussure的符号理论提出[6]。Saussure认为,语言是一种符号,它所结合的是观念和声音意象(sound image),为了便于区分,他用意旨(或所指)(signified)来表示观念,用意符(能指)(signifier)来表示声音意象[7]。但随着后结构主义地理学的发展,对能指与所指的关系理解已经超越了Saussure的研究。能指通常被理解为符号的物质形式,它是一种可以被看到、听到、触摸等到的东西。所指是一种心理概念或意义的复合体。从形式与内容的二元论来看,能指被视为符号的形式,所指被视为符号的内容[8]。在此基础上,Hall的表征理论认为,人们通过各种符号的文化系统或语言系统或别的系统,建构了事物的意义,并传递之。意义所依赖的是符号的功能,符号功能和意义共同组成了表征系统[6]。

目前,人文地理学者对表征的研究多侧重于对其理论的研究,案例研究较为缺乏。Laurier和Philo认为,表征是一种文化的再现[9]。Carp认为,把表征等概念运用于具体空间中,能够使人们更综合地意识到地方是怎样形成的[10]。Shields在多个文献中努力揭示了空间表征的文化意义[10]。Edelman认为,表征有指称与意义的含义,与意识有密切的联系[11]。Helbrecht认为表征理论更注重精神活动,更注重建构[12]。Thrift陈述了表征理论的特点:第一,表征理论是用一些模式解释世界,它联系到一个理论框架。第二,表征对空间、时间、地方的理解忽视了物质环境,是先于任何实践的[13],并认为,表征理论也是从建构的角度来理解世界。有学者认为,表征是受到规则影响的一个有意识的过程,是去情境化的[14]。案例研究方面,有学者分析了中国民间“庆祝丰收画”的表征:不同的人在不同的位置,给予不同的描写和绘画,这表征的是一种等级结构。如在该层次结构的顶部是龙、凤,这种超自然的东西象征中国社会的最高权力皇帝和皇后等[15]。周尚意等以北京前门—大栅栏商业区景观改造为例,研究了该传统商业区景观(如街灯、街门、长凳等)在改造前后表征文化的变化,并研究了其景观表征权力的变化[16]。

1.2 非表征理论非表征理论由Thrift于1996年首次提出,主要针对表征理论对实践的、具身的、主体意义的忽视[17]。它于21世纪以来备受文化地理学者的关注。Hall和Wilton认为,非表征理论强调实践的重要性,并强调在实践中主体情感的体现。非表征理论也关注人和环境之间的情感是否和谐,而情感与身体息息相关[18]。Thrift认为非表征理论关注空间和时间,强调分布、活力,它从居住(dwelling)的视角来理解空间[13]。非表征侧重于人与环境的互动来建构人类的认知活动[19]。Söderström认为,非表征的想法已经导致地理学家在他们的方法上不予重视精神过程的角色、语言,导致地理学家重视公共部分、新的指标,如身体、情感、空间实践、相互作用、表演、事情、技术等[1]。Revill认为,表征忽视了实践和物质环境[20]。总体来看,目前文化地理学者对非表征理论的研究主要集中于其理论层面,多是从分析表征理论的不足开始进行研究的。

而表征理论研究的不足并不是否定表征的重要性,也不意味着表征时代的结束[1]。正如Helbrecht认为,表征理论从抽象、建构、再现的视角看待世界,类似人们的“右眼”。非表征理论从有形、经验、居住的角度看待世界,类似人们的“左眼”。两只眼睛在科学领域从理论和工具的角度对于抓住世界的改变都是有用的。虽然两者之间存在区别,但它们之间不是竞争的关系,不是两者选择其一的关系,城市和地方的研究需要把两者结合起来,因为城市和地方都是一个复合体(complexcities)[12]。Massey认为,地方是表征与非表征的综合体[21]。有学者认为,表征与非表征同等重要[22]。因此,文化地理学未来发展的趋势,一是对表征的继续讨论,二是发展非表征地理学[1],以改变目前“半盲”的现象,达到“双目明视”[12]。

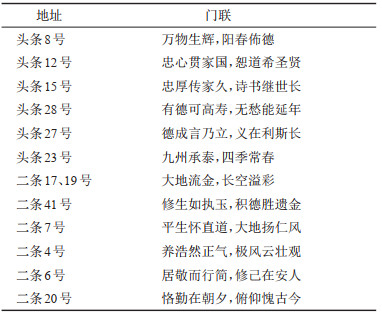

1.3 本文的框架及贡献Helbrecht认为,表征与非表征同样重要。那么,两者之间是否有关联,如何关联?本文即呼应Helbrecht的观点,以北京西四北一至八条历史文化街区(以下简称西四地区)为例,挖掘其表征文化和非表征文化。本文的贡献是,从新文化地理学的视角,发掘了历史文化街区景观承载的文化意义及其意义的变化,并分析了非表征与表征之间的关联。本文的分析框架如图 1所示。

|

图 1 本文的分析框架 Fig.1 The Paper's Analysis Framework |

西四地区的建筑群始建于元代,元代时这里就形成了八条平行的胡同。1990年该地区被列入北京市政府公布的“第一批历史文化保护区”。它是胡同肌理保留最为完善、胡同系统保留最为完整的传统居住区之一[23]。由于历史悠久,沉淀的历史文化相对丰富,选择此地区作为研究区,能很好地发掘其在历史长河中形成的表征文化。

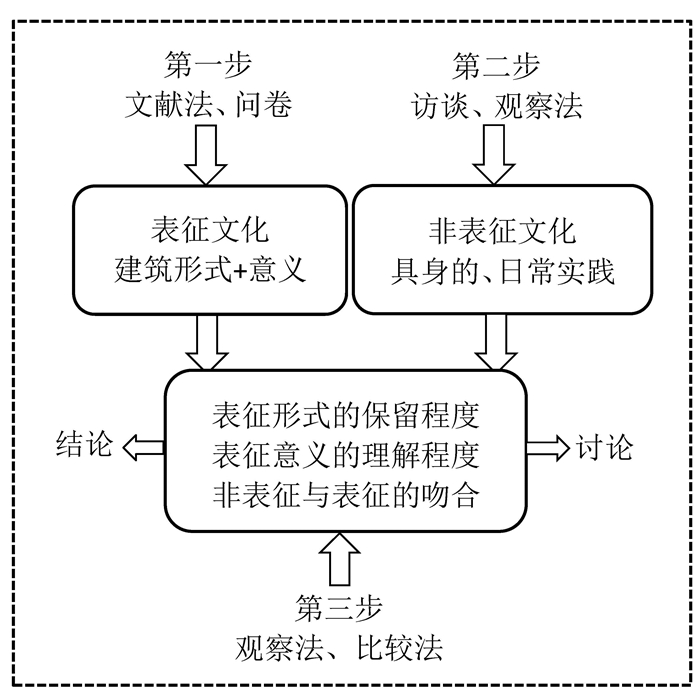

史料记载,从明代至中华民国该区一直是官宦、巨贾和名流的居住地。在明代,有明武宗朱厚照的镇国府、永寿伯朱德私第、广平侯袁瑄宅、泰宁侯陈珪宅、武安侯郑亨宅等[24]。清代有三等威靖伯宅、谦郡王瓦克达府、邓守瑕之礼塔园、徐会沣宅、鄂尔泰宅等[25]。民国时有程砚秋、马福祥、王克敏、张宗昌、傅增湘等名人在此居住[26]。目前,整个街区有院落(门牌号)386个,占地面积接近29公顷[27]。其在北京老城的区位及其范围如图 2所示。一至八条被完整保留的院落分别为4、14、13、12、9、12、7、2处。至今该区仍是传统的居住区。

|

图 2 西四地区在北京老城的区位及范围 Fig.2 The Location and the Scope of Xisi in Beijing |

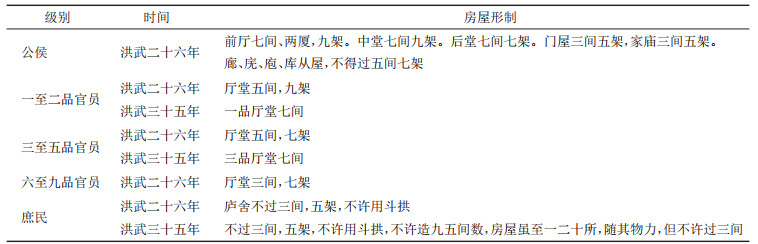

本研究主要依据历史文献,挖掘西四地区的文化表征,采用问卷调查法和质性访谈法调查居民对街区表征文化意义的理解程度。本研究于2019年2至5月共发放调查问卷100份,访谈居民20人,收回有效问卷91份。其中,问卷和访谈均采用分层配额随机抽样的方法。首先,根据每条胡同院落数量分配每条胡同的样本数。其次,在每条胡同里,配额男女比例、京籍与非京籍比例基本相同,在每个院落只发放一份问卷(表 1),调查能反映整个街区居民的状况。

| 表 1 问卷和被访谈者基本情况 Tab.1 The Basic Information of Questionnaire and the Interviewees |

依据文化表征定义,西四地区四合院的表征文化可以归纳为传统礼俗文化、传统吉祥寓意与励志文化、传统伦理教化文化[28]。这些文化主要体现在院落的房屋建筑、影壁、大门及其部件上,表征主体主要是房主和政府。

3.1 传统礼俗文化 3.1.1 房屋建筑体现的礼俗文化传统礼俗文化是一种等级秩序,也是一种社会分工,使得社会安定和谐[29]。它主要体现在院落房屋建筑上,这是儒家等级思想在中国建筑上的体现。

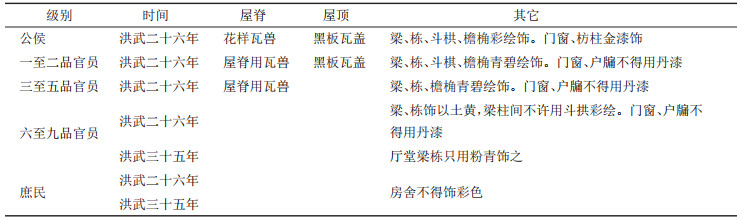

首先是明清政府颁布的建筑规制决定了西四地区在这两个时期建造的房屋建筑等级。明洪武二十六年(1396年)颁布规定:政府对公侯、官员、百姓居住的院落有不同的等级规定(表 2),如:“官员营造房屋,不许歇山转角,重檐重栱……功臣宅舍之后,留空地十丈,左右皆五丈。不许挪移军民居址,更不许于宅前后左右多占地,构亭馆。开池塘……”等。洪武三十五年(1405年),政府又重新明确了规定:“一品、三品厅堂各七间”[30, 31]。清朝分别于皇太极崇德年间、顺治五年、顺治九年、光绪年间对各级别人员的房屋间数、房基高度、大门形制、装饰样式等进行了严格的规定[32, 33],如《大清会典》中记述:“公侯以下至三品官,房屋基高二尺……四品以下及士民房屋,基高一尺”[34, 35]。

| 表 2 明朝对不同等级人员居所的建筑形制规定 Tab.2 The Ming Dynasty's Regulations on the Construction of Residences for People of Different Social Classes |

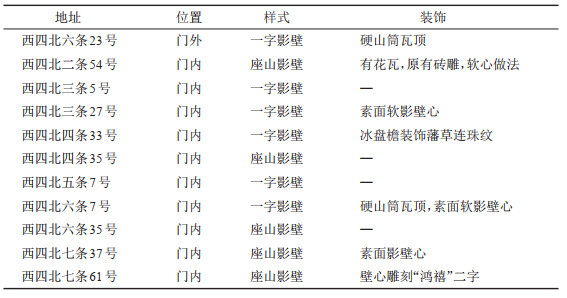

在西四地区,不同形制院落有不同的装饰。明朝政府规定建筑装饰自上而下分为五个档次(表 3)[33],明初还规定“官民房屋不许雕刻古帝后、圣贤人物及日月、龙凤、狻猊、麒麟、犀象之行”等[35]。清政府继承了明朝的规定,分别于皇太极崇德年间、顺治五年、顺治九年、光绪年间对各级别人员的房屋的装饰进行了规定,如“公侯以下至三品官……门柱饰黝垩,中梁饰金,旁绘五采杂花。惟二品以上房脊得立望兽……四品以下及士民房屋……其门柱、中梁旁绘采花,与三品以上官同”等[36]。这都反映传统的礼俗文化。

| 表 3 明朝政府对不同级别人员的院落装饰的规定 Tab.3 Different Decoration of Courtyards for Different Rank of People in the Ming Dynasty |

影壁用来分割空间以及作为屏障遮挡外部的视线。从坐落的位置来看,分为门内和门外影壁。从空间样式来看,门外影壁又分为撇山、八字、一字影壁。门内影壁又分为一字、座山影壁。一般来说,门外影壁等级高于门内影壁。前者表征的是清朝皇亲国戚或高品级官员的住宅,后者表征的是普通百姓的住宅(一字影壁等级高于座山影壁)[33]。西四地区部分影壁的样式及装饰如表 4所示。

| 表 4 西四地区部分影壁的样式及装饰一览表 Tab.4 Some Screen Walls' Style and Decoration in Xisi |

大门及其部件是院落的重要组成部分,其传统礼俗文化主要体现在不同形制大门、门当户对、大门门头装饰等方面。

首先,西四地区有不同形制的大门,这源于明清政府对不同级别人员大门样式和体量的规定。明洪武二十六年定制:“公侯,……门三间,五架,用金漆及兽面锡环。……一品、二品,……门三间,五架,绿油。兽面锡环。三品至五品……门三间,三架,黑油,锡环。六品至九品……门一间,三架,黑门,铁环。”[33]清朝,不仅《钦定大清会典事例》对十二等级的皇室封爵府邸的建制有着明确的等级规定[37],政府对官员及普通民众房屋的台基高度、装饰也进行了规定,如顺治十八年规定,“公门铁钉,纵横皆七,侯以下递减之五”[38]。明清政府对院落大门形制的规定导致出现了五种形制的屋宇式大门:王府大门、广亮大门、金柱大门、蛮子门、如意门,其等级依次降低。各种形制大门表征的居住主人的身份也依次降低。各种大门的样式也不同,广亮大门一般开在中柱的位置,造成门内外的空间一样大,有雀替、彩绘、廊心墙、倒挂楣子、花牙子等。广亮大门为清朝一、二品级官员或勋戚的住宅。金柱大门门内的空间大于门外的空间[33]。蛮子门、如意门的位置基本和倒座房的后墙齐平,门内远大于门外空间。西四地区部分等级形制的大门如图 3所示。

|

图 3 西四地区部分不同形制大门(作者自摄) Fig.3 Some Gates of Different Shapes in Xisi |

其次,西四地区不同形状、体量、装饰的“门当”和“户对”反映居住主体的不同权力与财富。其中,“门当”也称为门墩、抱鼓石等,用来平衡承门轴以及门扇门板的重量,还用来把门扇垫高以防其受潮。按形状,可分为圆鼓形和长方形,前者的体量、装饰的精细程度一般大于后者,多用在广亮大门、金柱大门和蛮子门的门前。“户对”又称为“门簪”,用来固定门的连楹。不同数量的户对也反映居住主体的不同权力与财富。数量越多反映居住者身份越高。不同装饰的户对表征不同。雕刻有花卉或文字的户对一般为宦官房屋,素面或文字的户对一般为百姓房屋[39]。

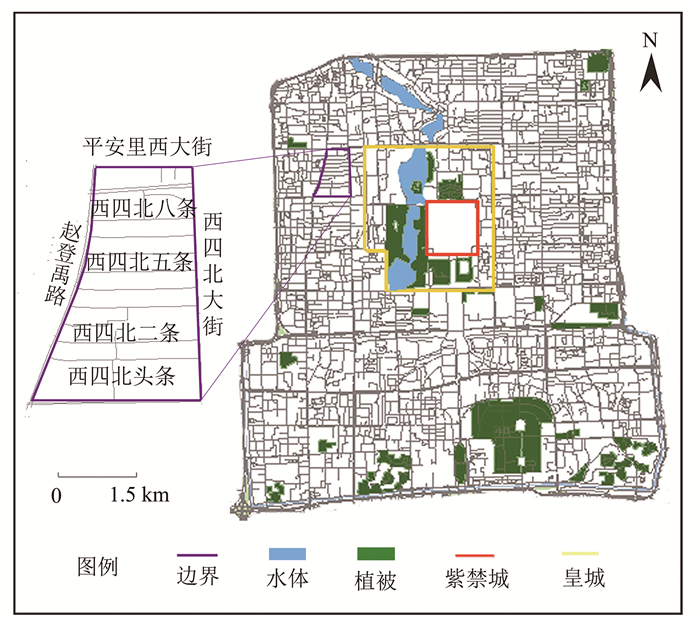

第三,西四地区大门门头有不同的装饰。等级高的四合院门头装饰主要体现在大门墀头的戗檐、大门象眼、倒挂楣子、花牙子、彩画等处。而等级低的大门在象眼处无雕刻,无花牙子、雀替等。西四地区部分门头装饰如图 4所示。

|

图 4 西四地区部分院落的门头装饰(作者自摄) Fig.4 The Decorations on Some Courtyards' Gates in Xisi |

经调查问卷分析,四合院里最能让居民理解表征文化的是四合院的大门及其部件(占46%),第二是影壁(占12%)。本文具体分析了居民对大门及其部件所表征的传统礼俗文化的理解。首先,经分析,近六成居民认为四合院门洞的内外空间是有区别的。这些居民中,七成以上居民感知到门洞内外空间的不同反映的是传统礼俗文化,即74%居民认为门外空间越小,代表门的等级越低,反映居住者的身份越低。其次,本文调查了居民对大门户对的表征文化的理解,超过一半(54%)居民感知到其反映居住者的等级身份,反映传统的礼俗文化。访谈也发现,居民对大门表征的传统礼俗文化的理解较好。如有居民认为,“院子的大门长的都不一样,从大门宽窄就能判断里头住着什么人”(Q1);有居民认为,“门当户对什么意思呢,就是一看你家大门,不用进去,就知道你家是啥地位”(L1)。本文分析了居民对影壁的表征文化的理解,在关于“四合院中不同形式影壁的区别”的调查中,45%的居民都了解门内一字影壁等级高。这些结果都说明,居民对传统礼俗文化的理解较好。

3.2 传统吉祥寓意与励志文化该类文化被表征在院落的木雕、砖雕、石雕等雕刻中,彩画中,大门、影壁等装饰中。表征的位置在大门墀头、门楣、屋檐、瓦当等处,在房屋的檐口、门窗、廊心墙等处。表征的能指主要有寓意美好的花草图案,有吉祥的动物图案,有博古类的器物,如花瓶、如意、花篮等。有文字类的内容,如福字、万字等。还有植物、动物、器皿的组合图案等。这些能指是利用谐音、会意、象形等方式来表达其所指的文化意义[31]。

本文调查了居民对该类文化的理解,在关于“影壁上为何要雕刻一些文字或者图案”的调查中,理解其表征吉祥寓意与励志文化的居民只占27%。在关于大门户对的调查中,尚无居民认为户对的形状、雕刻等反映吉祥寓意与励志文化。可见,居民对该类文化的理解较弱。

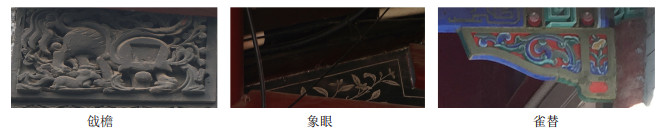

3.3 伦理教化文化该类文化从表征的能指来看,有历史人物故事、伦理名言等。如二十四孝图、孟母三迁等故事。从表征的位置来看,一般存在于门联、隔扇的裙板、象眼等处。其中,门联是主要位置。门联是居民采用平雕手法、运用楷书、隶书等正书字体,雕刻于如意门和窄大门的门心板上的对联[40],表征居民对后代孝梯忠信、礼仪廉耻、敬祖启后、尊老爱幼、修身齐家等的伦理教化理想。西四地区院落大门上,曾有不少门联,但目前保留的较少。该街区部分门联如表 5所示。

| 表 5 西四地区院落大门上的门联 Tab.5 Some Gate Couplets at the Gate in Courtyards in Xisi |

本文调查访谈了居民对该类文化的理解,大部分居民理解较差。如有居民认为,“门联基本上都没有了,也不知道门联能激励人”(S3)。有居民认为,“来北京住在这儿好几年了,基本没见过这些东西,不知道啥伦理教化”(Q2)。可见,居民对该类文化的理解最弱。

4 非表征文化的形式非表征的文化是具身的、日常的实践。它虽然没有以文本的形式、建筑的形式流传下来,但是却通过多代人共同生活,代际传递下来。

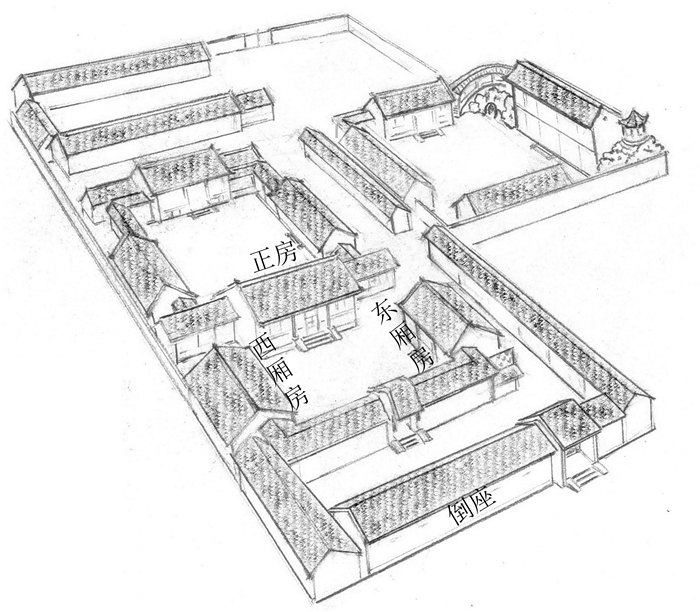

4.1 过去的非表征文化由于历史资料的局限,很难获得历史上西四地区的非表征居住文化。但是可以从一些民间流传的日常生活“规矩”或“民俗”中,看到历史上非表征文化的影子。如在居住空间安置上,民间流传着北京“独门独户”的四合院里,“正房为尊,两厢次之,倒座为宾,杂屋为附”的规矩(图 5)。正房建筑等级最高,体量最大,一般为家里的长辈居住。厢房建筑等级仅次于正房,为家里的儿子居住。倒座房建筑级别最低,为接待外客或男仆居住。因此,居住在当地的居民要找邻院的主人,不用思考和打听,就可以径直走到正房找主人了。这些空间秩序已经内化到当地人的身体中,成为非表征的居住文化。

|

图 5 西四北三条11号院落格局 Fig.5 Courtyard with Address of 11#Lane 3 in N. Xisi 注:图件由周尚意绘制。 |

第一,居民的休闲活动。非表征理论强调从时空路径来实践意义,而不是把意义从外部强加[13]。由于西四地区空间有限,没有文娱设施,部分居民在大门外、胡同里宽敞的地方、或大树底下,自行选择一个地方,摆设座椅进行聊天等休闲活动(图 6),这些活动没有固定的内容和方式,有时聊天,有时下棋等。这种休闲活动把人、地方、时间结合在一起,把居民每天在固定的时间、固定的地点进行活动这种“时空惯常”和居民的“身体惯常”结合在一起。这种活动正是Seamon所说的“地方芭蕾”[41]。居民在这种活动中互动,人与人之间产生了信任,对西四地区产生认同,并且该项活动使人们感觉身体和心理双方面的舒适性、具有邀请陌生人加入的吸引力、具有活动类型的多样性,让参与者对此产生热爱和依恋等[42]。这种休闲活动是非表征活动,可见,身体的移动对非表征非常重要[43]。

|

图 6 部分居民的休闲活动 Fig.6 Some Residents' Leisure Activities |

第二,公共空间的不成文约定。西四地区,一些居民对四合院的公共空间达成一些不成文的约定。如在公共空间中设置储物空间,外观上需要与院内房屋墙的颜色相一致,而且要摆放整齐(图 7)。如对厕所的公共空间,一些居民形成了“轮流翻牌”打扫院落厕所的民间约定,这很好地解决了共用厕所因卫生问题引起的言语甚至身体的冲突,得到了大家的一致认可;一些居民在卫生间门的位置等处利用简单的文字提醒居民维护卫生间环境(如西四北四条25号)等(图 8)。这些约定没有固定的内容和格式,各个院落都不同,也没有被记载下来。但按照约定的做法使居民身心愉悦,可见,非表征理论注重身体的物质性[12]。

|

图 7 四合院中的部分储物空间 Fig.7 Some Storage Spaces in Courtyards |

|

图 8 部分院落的卫生间公共空间 Fig.8 Toilet Public Spaces in Courtyards |

第三,隐私与安全的保障。为了隐私与安全的保障,一些居民在四合院的大门外加上铁栅栏或者加上防盗门。这些铁栅栏或防盗门的样式都不一样,但都起到防盗的作用,使四合院居民在实践中人身安全和隐私有了保障,使居民在外出时心里更加放心。这正如有学者认为,非表征强调日常生活中的实践流[44]。其次,该做法没有破坏原来的大门,如大门形制、门头雕刻、门头彩画、门墩、户对、门联、大门象眼等,为大门表征文化的延续和传承提供了基础。

4.3 非表征与表征的关联第一,两者都是和谐文化。“和也者,天下之达道也”[45],和谐是宇宙万物各守其正的理想状态,是中华民族文化的核心范畴和主导精神。西四地区表征文化,尤其是传统礼俗文化的核心是和谐文化。正如荀子之“礼者,贵贱有等、长幼有差、贫富轻重皆有称者也”认为,封建社会的贵贱等级、贫富等级是一种“礼”[46]。又如孔子之“礼之用,和为贵,先王之道斯为美”,礼的作用就是为能建立和谐的关系[47]。居民的文化休闲等非表征活动,不仅使居民身心舒适,更使人与人之间的关系、邻里关系等变得和谐。正如有学者认为,非表征活动是更真实的文化实践,人们在这里可以寻找到自由和表达,打破压抑的状态[20]。

第二,两者都体现了秩序。秩序是事物运动的确定性、连续性和规则性状态[48]。西四地区的传统礼俗文化是一种等级秩序。西四地区居民对公共空间的不成文约定是一种行为规范,是一种秩序的象征,是一种美(美是秩序变化引起的人们的快感[49)。] 正如Thrift认为,日常生活是文化的载体,它民主地创造了民间艺术,并经过一代又一代人们变换民间艺术使之变成了美的东西。这些东西正是非表征活动自然地、真实地创造的[50]。Revill认为非表征活动充满活力和创造力[20]。

可见,非表征文化是对表征文化的继承和创新。虽然这种具身的、实践的非表征文化尚未在形式上固定下来,但表征文化与非表征文化同等重要,历史文化街区传统文化的保护既要保护表征文化,也要保护非表文化。

5 结论及讨论 5.1 结论第一,北京历史文化街区的表征文化主要是建筑实体形式体现的传统礼俗文化、吉祥寓意与励志文化、伦理教化文化。

第二,如今西四地区的居民对三种表征文化的理解程度不同,理解最强的是传统的礼俗文化,其次为吉祥寓意文化与励志文化,对传统伦理教化文化理解最弱。因此,居住在该历史文化街区的居民对上述表征文化的意义并不完全理解,从而说明实体的保护与意义的传承有分离现象。

第三,除去表征文化外,如今的居民具身的、日常实践的非表征文化与传统礼俗文化中的和谐、秩序有异曲同工之处。虽然这种非表征文化尚未在形式上固定下来,但却说明历史文化街区人们既要保护表征文化,也要看到非表征文化对表征文化的继承和创新。保护两者同等重要。

5.2 讨论经上文分析,非表征理论重视日常生活,重视身体实践,重视情境,注重对地方居民实践的研究,注重对地方个性的研究等。非表征文化也是居民创造的美[13],它克服了居住文化的保护只注重文字资料和建筑的局限性等。因此,非表征文化是需要被保护的,它与表征文化的保护同等重要,这符合Helbrecht的观点。然而,由于非表征文化基于实践,形式未固定等,具有不易被捕获等特点,如何对非表征文化进行保护需要进一步探讨。另外,本文讨论了非表征文化对表征文化的继承和创新,而表征文化是否可以转化为非表征文化?在什么背景和条件下可以转换?这是一个尚待继续探讨的问题。

| [1] |

Maddrell A. Cultural geography: A critical dictionary of key concepts[J]. Cultural Geographies, 2007, 14(1): 162-163. DOI:10.1177/1474474007072826 |

| [2] |

雷蒙·威廉斯. 关键词——文化与社会的词汇[M]. 刘建基, 译. 北京: 三联书店, 2005: 406-410. [Williams R. Key Words: Vocabulary of Culture and Society[M]. Liu Jianji, trans. Beijing: SDX Joint Publishing Company, 2005: 406-410.]

|

| [3] |

吴剑平. 遣发: 关于表征[J]. 国外文学, 1994(2): 29-46. [Wu Jianping. Dispatching: About representation[J]. Foreign Literature, 1994(2): 29-46.] |

| [4] |

Duncan S. The City as Text: The Politics of Landscape Interpretation in the Kandyan Kingdom[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2005: 1-5.

|

| [5] |

Lefebvre H. Everyday Life in the Modern World[M]. Rabinovitch S, trans. London: Athlone Press, 2000: 72.

|

| [6] |

Hall S. Representation: Cultural Representations and Signifying Practice[M]. London: SAGE Publisher in Association of the Open University, 1997: 31-32.

|

| [7] |

弗迪南·德·索绪尔. 普通语言学教程[M]. 高名凯, 译. 北京: 商务印书馆, 1980: 100-102. [Saussure de F. Course in General Linguistics[M]. Gao Mingkai, trans. Beijing: Commercial Press, 1980: 100-102.]

|

| [8] |

Ahmad M. Deconstructing bond of signifier & signified: A corpusbased study of variation in meaning[J]. International Journal of Linguistics, Literature and Culture, 2020, 6(4): 76-87. DOI:10.21744/ijllc.v6n4.907 |

| [9] |

Laurier E, Philo C. Possible geographies: A passing encounter in a café[J]. Area, 2006, 38(4): 353-363. DOI:10.1111/j.1475-4762.2006.00712.x |

| [10] |

Carp J. "Ground-Truthing" representations of social space using Lefebvre's conceptual triad[J]. Journal of Planning Education and Research, 2008, 28(2): 129-142. DOI:10.1177/0739456X08324685 |

| [11] |

埃德尔曼. 比天空更宽广[M]. 唐璐, 译. 长沙: 湖南科学技术出版社, 2012: 34. [Edelman G. Wider than the Sky[M]. Tang Lu, trans. Changsha: Hunan Science and Technology Press, 2012: 34.]

|

| [12] |

Helbrecht I. Bare geographies in knowledge societies: Creative cities as text and piece of art: Two eyes, one vision[J]. Built Environment, 2004, 30(3): 194-203. DOI:10.2148/benv.30.3.194.54299 |

| [13] |

Thrift N. Steps to an ecology of place[M]//Allen J, Massey D, Sarre P (Eds. ). Human Geography Today. Cambridge: Polity Press, 1999: 295-322.

|

| [14] |

魏屹东, 裴利芳. 论情境化潜意识表征——评德雷福斯的无表征智能理论[J]. 科学技术与辩证法, 2009, 26(2): 1-7, 111. [Wei Yidong, Pei Lifang. On situational subconscious representation: On Dreyfus's theory of non-representational intelligence[J]. Science and Technology and Dialectics, 2009, 26(2): 1-7, 111. DOI:10.3969/j.issn.1674-7062.2009.02.001] |

| [15] |

Jia W, Huang S. Symbolic reconstruction of a Chinese cultural community: An analysis of Jinglong Wang's folk painting celebrating a bumper harvest[J]. The Journal of Popular Culture, 2004, 37(4): 683-693. DOI:10.1111/j.0022-3840.2004.00093.x |

| [16] |

周尚意, 吴莉萍, 苑伟超. 景观表征权力与地方文化演替的关系——以北京前门-大栅栏商业区景观改造为例[J]. 人文地理, 2010, 25(5): 1-5. [Zhou Shangyi, Wu Liping, Yuan Weichao. The relation of landscape representation power and local culture succession: A case study of landscape changing in an old commercial district of Beijing[J]. Human Geography, 2010, 25(5): 1-5.] |

| [17] |

Thrift N. Spatial Formations[M]. London: Sage Publications, 1996: 6-10.

|

| [18] |

Hall E, Wilton R. Towards a relational geography of disability[J]. Progress in Human Geography, 2017, 41(6): 727-744. DOI:10.1177/0309132516659705 |

| [19] |

孟伟. 交互心灵的建构——现象学与认知科学研究[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 2009: 112-115. [Meng Wei. The Construction of Interactive Mind: Phenomenology and Cognitive Science[M]. Beijing: China Social Sciences Press, 2009: 112-115.]

|

| [20] |

Revill G. Cultural geographies in practice performing french folk music: Dance, authenticity and nonrepresentational theory[J]. Cultural Geographies, 2004, 11(2): 199-209. DOI:10.1191/14744744004eu302xx |

| [21] |

Massey D. Thinking radical democracy spatially[J]. Environment and Planning D: Society and Space, 1995, 13(3): 283-288. DOI:10.1068/d130283 |

| [22] |

Rubidge S. Nomadic diagrams: Choreographic topologies[J]. Choreographic Practices, 2011, 1(1): 43-56. DOI:10.1386/chor.1.43_1 |

| [23] |

傅华. 北京西城文化史[M]. 北京: 北京燕山出版社, 2007: 88. [Fu Hua. Cultural History of Xicheng, Beijing[M]. Beijing: Beijing Yanshan Press, 2007: 88.]

|

| [24] |

陈宗蕃. 燕都丛考[M]. 北京: 北京古籍出版社, 1991: 347. [Chen Zongfan. Yandu Cong Kao[M]. Beijing: Beijing Ancient Books Publishing House, 1991: 347.]

|

| [25] |

戴璐. 藤阴杂记[M]. 上海: 上海古籍出版社, 1985: 44-56. [Dai Lu. Tengyin Miscellany[M]. Shanghai: Shanghai Ancient Books Press, 1985: 44-56.]

|

| [26] |

崔乃夫. 中华人民共和国地名大词典(第5卷)[M]. 北京: 商务印书馆, 2002: 7316.

|

| [27] |

北京规划委员会. 北京旧城二十五片历史文化保护区保护规划[M]. 北京: 北京燕山出版社, 2002: 10-15. [Beijing Planning Commission. Conservation Planning of 25 Historical and Cultural Reserves in the Old City of Beijing[M]. Beijing: Beijing Yanshan Press, 2002: 10-15.]

|

| [28] |

段炳仁. 北京四合院志[M]. 北京: 北京出版社, 2015: 15-30. [Duan Bingren. Annals of Beijing Courtyards[M]. Beijing: Beijing Press, 2015: 15-30.]

|

| [29] |

周德义. 和谐论[M]. 长沙: 湖南人民出版社, 2012: 51. [Zhou Deyi. On Harmony[M]. Changsha: Hunan People's Publishing House, 2012: 51.]

|

| [30] |

张廷玉. 明史卷五一-卷一○一[M]. 长春: 吉林人民出版社, 1995: 1070-1071. [Zhang Tingyu. Ming History Volume 51-101[M]. Changchun: Jilin People's Publishing House, 1995: 1070-1071.]

|

| [31] |

陈义风. 当代北京四合院史话[M]. 北京: 当代北京出版社, 2008: 4. [Chen Yifeng. The History of Contemporary Beijing Courtyards[M]. Beijing: Contemporary Beijing Press, 2008: 4.]

|

| [32] |

鄂尔泰. 八旗通志(第一册)[M]. 长春: 东北师范大学出版社, 1985: 429-432. [Ertai. General Annals of Baqi (Volume 1)[M]. Changchun: Northeast Normal University Press, 1985: 429-432.]

|

| [33] |

陈乐人. 北京档案史料-2007.1[M]. 北京: 新华出版社, 2007: 291. [Chen Leren. Historical Data of Beijing Archives: 2007.1[M]. Beijing: Xinhua Press, 2007: 29.]

|

| [34] |

托津. 清会典事例第10册(卷八六二至卷九九七, 工部)[M]. 北京: 中华书局, 1991: 81-87. [Tuo Jin. Qing Huidian Cases, 10(Volume 862-997, Gongbu)[M]. Beijing: Zhonghua Book Company, 1991: 81-87.]

|

| [35] |

陆小赛. 礼制意义下中国古代建筑木雕的装饰审美[J]. 装饰, 2006(9): 19-20. [Lu Xiaosai. Decorative aesthetics of wood carvings in ancient Chinese architectures under the sense of ritual system[J]. Decoration, 2006(9): 19-20.] |

| [36] |

刘岳. 北京胡同66[M]. 北京: 中共党史出版社, 2009: 90. [Liu Yue. Beijing Hutong 66[M]. Beijing: Chinese Communist Party History Press, 2009: 90.]

|

| [37] |

刘洋. 北京西城历史文化概要[M]. 北京: 北京燕山出版社, 2010: 100. [Liu Yang. Summary of History and Cultures of Beijing Xicheng District[M]. Beijing: Beijing Yanshan Press, 2010: 100.]

|

| [38] |

何宝通. 中国古代建筑及历史演变[M]. 北京: 北京大学出版社, 2010: 29. [He Baotong. Ancient Chinese Architectures and the Historical Evolution[M]. Beijing: Peking University Press, 2010: 29.]

|

| [39] |

赵倩, 公伟, 于飞. 北京四合院六讲[M]. 北京: 中国水利水电出版社, 2012: 126-127. [Zhao Qian, Gong Wei, Yu Fei. Six Lectures of Beijing Courtyards[M]. Beijing: China Water Conservancy and Hydropower Press, 2012: 126-127.]

|

| [40] |

王彬, 徐秀珊. 北京老宅门[M]. 北京: 团结出版社, 2002: 170. [Wang Bin, Xu Xiushan. Beijing Old Houses[M]. Beijing: United Press, 2002: 170.]

|

| [41] |

Seamon D. Body-subject, time-space routines, and place-ballets[M]//Buttimer A, Seamon D, eds. The Human Experience of Space and Place. London: Croom Helm, 1980: 148-159.

|

| [42] |

Seamon D. A Geography of the Lifeworld: Movement, Rest and Encounter[M]. New York: St. Martin's Press, 1979: 60-65.

|

| [43] |

Cresswell T. 'You cannot shake that shimmie here': Producing mobility on the dance floor[J]. Cultural Geographies, 2006, 13(1): 55-77. DOI:10.1191/1474474006eu350oa |

| [44] |

Thrift N, Dewsbury D. Dead geographies- and how to make them live[J]. Environment and Planning D: Society and Space, 2000, 18(4): 411-432. DOI:10.1068/d1804ed |

| [45] |

张葆全. 大学中庸译解[M]. 桂林: 广西师范大学出版社, 2016: 57. [Zhang Baoquan. Translation and Interpretation of Daxue & Zhongyong[M]. Guilin: Guangxi Normal University Press, 2016: 57.]

|

| [46] |

安继民. 荀子[M]. 郑州: 中州古籍出版社, 2006: 136. [An Jimin. Xunzi[M]. Zhengzhou: Zhongzhou Ancient Books Publishing House, 2006: 136.]

|

| [47] |

张晓东, 顾玉平. 社会和谐论: 当代中国新社会治理理念的理性省思[M]. 南京: 江苏人民出版社, 2008: 15. [Zhang Xiaodong, Gu Yuping. On Social Harmony: Rational Reflection on the Concept of New Social Governance in Contemporary China[M]. Nanjing: Jiangsu People's Publishing House, 2008: 15.]

|

| [48] |

公丕祥. 法理学[M]. (第三版). 上海: 复旦大学出版社, 2016: 63-65. [Gong Pixiang. Jurisprudence[M]. (3rd Edition). Shanghai: Fudan University Press, 2016: 63-65.]

|

| [49] |

池瑾璟. 概念在历史中展衍[M]. 苏州: 苏州大学出版社, 2016: 8-10. [Chi Jinjing. The Concepts Spread Through History[M]. Suzhou: Soochou University Press, 2016: 8-10.]

|

| [50] |

Gold J R, Revill G. Gathering the voices of the people? Cecil sharp, cultural hybridity, and the folk music of Appalachia[J]. GeoJournal, 2006, 65(1/2): 55-66. |