2. 福建师范大学 湿润亚热带生态地理过程教育部重点实验室, 福州 350007;

3. 福建师范大学 地理科学学院, 福州 350007;

4. 上海大学 亚洲人口研究中心, 上海 200444;

5. 福建师范大学 人口与发展研究中心, 福州 350007

2. Key Laboratory for Humid Subtropical Eco-geographical Processes of the Ministry of Education, Fujian Normal University, Fuzhou 350007, China;

3. School of Geographical Sciences, Fujian Normal University, Fuzhou 350007, China;

4. Asian Demographic Research Institute, Shanghai University, Shanghai 200444, China;

5. Center for Population and Development Studies, Fujian Normal University, Fuzhou 350007, China

流动人口的社会融入①是个历久而弥新的话题。改革开放以来,流动人口在中国社会经济发展和城镇化进程中扮演了重要角色,然而流动人口在流入地的社会融入水平不高、呈“半城镇化”状态也是伴随这一进程的客观事实[1]。近年来,中国人口迁移流动不断出现新形式、新特点[2, 3],城镇化的空间结构特征也呈现出向城市群、都市区演化的趋势[4]。探讨城市群流动人口的社会融入问题成为国家实施新型城镇化战略、解决新时代主要矛盾的现实需求。相关研究在我国流动人口社会融入及市民化的理论内涵、测量体系、影响因素、实施路径等方面进行了广泛而深入的探讨,但仍存在继续深入的空间。

首先,在研究内容上,如吉登斯“结构化理论”所述,流动人口社会融合不仅为客观“结构”所规定,还具有主观选择能动性,前者主要指经济融入、行为适应等显性的客观社会融合,后者主要指价值观念、身份认同等隐性的主观社会融合[5, 6]。现有相关研究及政策大多是针对二者的综合或客观层面,专门针对主观社会融入的多维度、系统性研究并不多见[7, 8]。在探讨流动人口社会融入的影响因素时,迄今常见的分析框架多以考察流入地因素为主,并以个人资本、社会资本和制度政策为主要解释变量,忽略了流动人口与流出地之间社会关系的作用[1, 9, 10]。而根据现代推拉理论和新迁移经济学理论,流动人口常以家庭收益最大化为目标,通过城乡“推力”和“拉力”的权衡来选择其生计策略在流入地和流出地间的空间配置,进而影响其在流入地的社会融合[7]。近年来,社会型、发展型和宜居型流动人口逐渐增加[3],随着我国产业与城镇布局空间格局变化,流入地和流出地“推—拉”因素以及流动人口社会融入的作用机制也在悄然发生变化[9, 11],有必要对上述分析框架做出相应调整,并将流出地因素纳入分析框架,适当加强对基本公共服务作用的关注。

其次,在研究方法上,社会融入是一个多维的概念已经成为共识,因此构建多维指标定量测算融入程度的方法已经被广为采用[6, 7],但由于尚未形成统一的概念内涵、测量体系和评价标准,不同案例的研究结果存在一定的差异。此外,已有研究往往过于强调维度之间的递进关系而忽视了其互动关系[12, 13],且对各维度之间的关系也存在争议[12],对融入程度的评价主要停留在各维度及综合得分高低的比较分析和经验判断,缺乏对社会融入整体耦合性和协调度的定量分析。

第三,在研究区域上,现有研究主要集中在经济较发达的京津冀、长三角、珠三角等大城市群或少数特大城市、超大城市[14, 15],对数量更多的中小规模城市群的研究相对较少。福厦泉城市群规模明显小于上述地区,但作为国家流动人口社会融合示范试点地区,三个城市的流动人口社会融合水平均在全国名列前茅[16],分析该地区的流动人口社会融入状况及其影响因素,对我国广大地区的城镇化及流动人口社会融入具有更普适的参考意义。

基于上述分析,本文以福厦泉城市群为案例,从流动人口主体感受和体验出发,分析其多维度的主观社会融入状况及其耦合协调程度,并基于流入地和流出地的双向视角探讨流动人口主观社会融入的影响因素,以期为促进新型城镇化建设和流动人口社会融入提供参考。

2 数据来源与分析方法 2.1 数据来源本文流动人口数据来自2017年中国流动人口动态监测调查的福建省数据。该调查以当年福建省全员流动人口数据为抽样框,采用分层、多阶段、与规模成比例的PPS抽样方式,调查对象为在流入地居住不少于1个月、年龄在15周岁及以上的跨县(市/区)流动人口;调查问卷主要围绕流动人口的个人和家庭成员基本情况、就业与收入、流动特征和居留意愿、健康与公共服务、社会融合状况等主题展开。本研究以该问卷调查获得的社会融合信息为主要对象,以其它信息作为背景展开分析,涉及研究区样本共5799份。

调查样本的人口学特征主要体现为以已婚中青年乡—城流动人口为主,男女性别比为117.60,89.86%的流动人口集中在20—49岁之间,78.39%的流动人口为农业户籍,已婚比例为80.27%,接近一半(48.84%)的流动人口受教育程度为初中。调查样本的流动特征以中长距离的迁移为主:市内跨县流动的比例仅为8.90%,而省内跨市流动和跨省流动的比例则分别为32.35%和58.75%。调查样本的职业类型高度集中在商业服务业和制造业,二者比例分别为44.83%和42.92%。研究区样本上述特征与我国流动人口整体特征大体一致,具有一定的参考意义。

2.2 研究方法 2.2.1 主观社会融入的测度(1)融入程度的测度

流动人口的主观社会融入是其对流入地未来的主观期望及其对流入地居民客观接纳的感受相统一的互动过程,具有多个维度的表现[12, 13]。参考前人研究经验[6, 12, 13],结合数据可得性,本文最终确定融入意愿、融入体验、观念习惯和身份认同四个一级指标来测量流动人口在流入地的主观社会融入程度。

其中,融入意愿表示流动人口主观上对所流入地的心理接纳程度以及对融入的期待程度(具体问题为“我喜欢我现在居住的城市/地方”、“我关注我现在城市/地方的变化”和“我很愿意融入本地人当中,成为其中一员”);融入体验表示流动人口感受到的流入地的开放包容度及流入地居民对他们的接纳度(具体问题为“我觉得本地人愿意接受我成为其中一员”和“我感觉本地人看不起外地人”);观念习惯考察流动人口是否适应流入地的日常生活和文化习俗,能否与流入地居民的生活习惯趋同,习得城市性的生活方式(具体问题为“按照老家风俗习惯办事对我比较重要”和“我的卫生习惯与本地市民存在较大差别”);身份认同即流动者与本地人及老家人之间的心理距离、归属感及对自己是谁、从何处来、将去往何处的思考及认知[6, 12](具体问题为“我觉得我已经是本地人了”)。对每个指标采用四分变量赋值(1=完全不同意,2=不同意,3=基本同意,4=完全同意),其中“按照老家的风俗习惯办事对我比较重要”、“我的卫生习惯与本地市民存在较大差别”、“我感觉本地人看不起外地人”三个指标为反向赋值。根据已有研究经验[14, 15, 17, 18],采用等权相加法,进行百分制标准化后,融入度的取值区间为0—100,数值越高代表融入度越强,实证研究结果大多介于40—70分之间,超过50或55分属于融入程度较高级别。本研究参照上述方法,分别以50和60作为分界线,将各维度的融入度分为较低、中等和较高三个级别。

(2)融入耦合协调度的评价

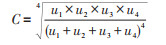

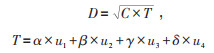

耦合与协调原是物理学中的概念,耦合度与协调度是对系统或要素之间耦合与协调状态、程度的描述和度量[19]。其中耦合指两个或两个以上系统或要素通过各种相互作用而彼此影响的现象,耦合度越高表明系统或要素协作越有序,但耦合度只能反映系统或要素之间相互影响的强弱,无法确定系统协调水平的高低,因而在耦合度基础上引入协调度概念,用以刻画系统之间或系统内要素之间良性循环的关系。参考相关文献[19, 20]并结合流动人口主观社会融入的各维度互动关系特点,构建流动人口主观社会融入的耦合度和协调度模型如下:

|

(1) |

|

(2) |

式(1)和式(2)中,u1、u2、u3和u4分别代表融入意愿、融入体验、观念习惯和身份认同4个维度的融入度,C为多维主观社会融入的耦合度,D为各维度主观社会融入的协调度,T为主观社会融入度的平均值,α、β、γ、δ为4个维度主观社会融入的权重,等权取值为α = β = γ = δ 0.25。C和D取值范围均为[0, 1],C按取值区间(0, 0.3]、(0.3, 0.5]、(0.5, 0.8]、(0.8, 1]划分为低水平、拮抗、磨合、高水平耦合几个层次,D以0.5为分界线分为失调和协调两个类型,失调类型按D取值区间(0, 0.2]、(0.2, 0.3]、(0.3, 0.4]、(0.4, 0.5]划分为严重失调、中度失调、轻度失调、濒临失调几个层次,协调类型按D取值区间(0.5, 0.6]、(0.6, 0.7]、(0.7, 0.8]、(0.8, 0.9]、(0.9, 1]划分为勉强协调、初级协调、中级协调、良好协调、优质协调几个层次。同理亦可计算并判断任意两个维度间的耦合协调程度。

2.2.2 主观社会融入的影响因素分析已有研究对流动人口社会融入的影响因素分析主要集中在各个维度及其综合的融入程度上,鲜见探讨各维度融入协调程度的影响因素。本文旨在揭示不同因素对流动人口主观社会融入的作用在不同维度间的差异及对综合融入程度和协调度的影响,为构建与已有研究的学术衔接并进行对比分析,同时考虑到数据的可得性及本研究区域实际情况,在参考相关研究[13-15, 21]的基础上,本文主要考察以下内外部因素对流动人口主观社会融入各维度及综合的融入度、协调度的影响。外部因素主要体现在宏观制度政策环境及流动人口的社会网络:以户籍制度为核心的城乡二元体制及附着其上的系列政策构成了流动人口主观社会融入的宏观制度环境,除了户口性质、社会保险等传统因素,居住证/暂住证、居民健康档案、健康教育等新近推行的政策和公共服务也应纳入分析范畴。社会交往对象、社会组织与活动的参与状况则在社会网络角度影响流动人口的社会融入。内部因素主要来自流动人口个人和家庭的特征及流动方式:除了自身的人口特征如性别、年龄、婚姻、受教育程度等因素外,流动范围、在流入地滞留时长、流动的原因及家庭化程度以及流动人口在流入地和流出地的经济收入、土地资源、家庭困难等一系列因素也有重要影响。

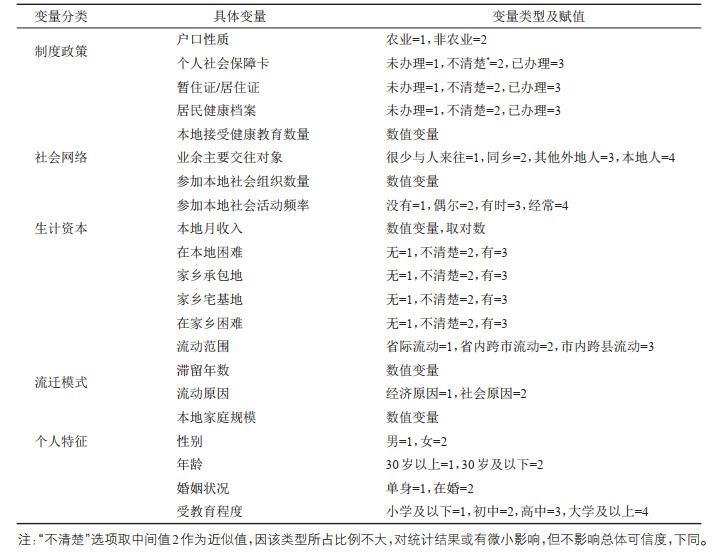

基于上述考虑,本文用多元线性回归模型,从内外部两个角度分析福厦泉城市群流动人口主观社会融入的影响因素,因变量为多维度的流动人口主观社会融入度及其协调度,自变量分别选取制度政策、社会网络、生计资本、流迁模式和个人特征等5个变量21个因子(表 1)。

| 表 1 流动人口主观社会融入影响因素变量 Tab.1 Factors Influencing Subjective Social Integration of Migrants |

根据上述方法和判断标准,福厦泉流动人口主观社会融入程度的计算结果如下:综合的主观社会融入度为73.82,融入意愿、融入体验、观念习惯和身份认同4个维度的融入度分别为82.09、77.64、68.58和66.98,均属于较高等级;整体融入的耦合度和协调度分别为0.25和0.43,为低水平耦合、濒临失调状态,即各维度的主观社会融入不均衡,协作有序度较低,未能形成良好的互相促进作用。其中融入意愿和融入体验、观念习惯、身份认同之间及融入体验和观念习惯之间的协调度较高,分别为0.629、0.609、0.603和0.601,达到了初级协调,而融入体验和身份认同之间、观念习惯与身份认同之间的协调度分别为0.595和0.575,尚处于勉强协调状态。

从主观社会融入的具体维度来看,得分由高到低依次为融入意愿、融入体验、观念习惯和身份认同。融入意愿和融入体验不仅自身得分最高,互相之间的协调度也高于其它维度。融入意愿的得分高达82.09,流动人口认为“我喜欢现在居住的城市/地方”、“我关注我现在居住城市/地方的变化”、“我很愿意融入本地人当中,成为其中一员”的比例分别为97.69%、94.29%和88.31%。融入体验的分值次之,为77.64,88.58%的流动人口认同“我觉得本地人愿意接受我成为其中一员”,只有15.97%的流动人口感受到“我感觉本地人看不起外地人”。相对而言,观念习惯和身份认同不仅自身得分明显低于上述两个维度,而且二者的协调度也是最低的。观念习惯的分值明显低于融入体验分值,为68.58,虽然感觉“我的卫生习惯与本地市民存在较大差别”的流动人口仅占16.93%,但是认为“按照老家的风俗习惯办事对我比较重要”的流动人口达到了54.37%。身份认同的分值最低,仅为66.98,只有60.44%的流动人口认为“我觉得我已经是本地人了”。

上述结果表明,流动人口的主观社会融入整体程度较高,但在各维度表现不均衡,未达到相互促进的良好协调状态:流动人口主观上对流入地的评价是比较积极的,有较强的融入意愿,也对流入地的接纳和包容深有体会,二者的协调度较高,形成了良好的互动,其它研究数据[22]也证实了这一结论。但流动人口观念习惯的调整与适应和上述融入意愿与体验协调度较低,且内在的思想观念适应相对滞后于外在的行为习惯适应,说明流动人口在日常生活习惯等外在行为方面较容易适应流入地,但仍带有流出地文化习俗、价值观念的烙印。身份认同则呈现模糊性与多元分化,明确的流入地指向比例较低,与融入体验和观念习惯之间协调度不高。可见,流动人口的主观社会融入需要从态度上关注、喜爱流入地并被接纳,继而调整观念习惯并最终形成心理归属,认同流入地身份,这一转变绝非一蹴而就,而是需要漫长和复杂的过程。

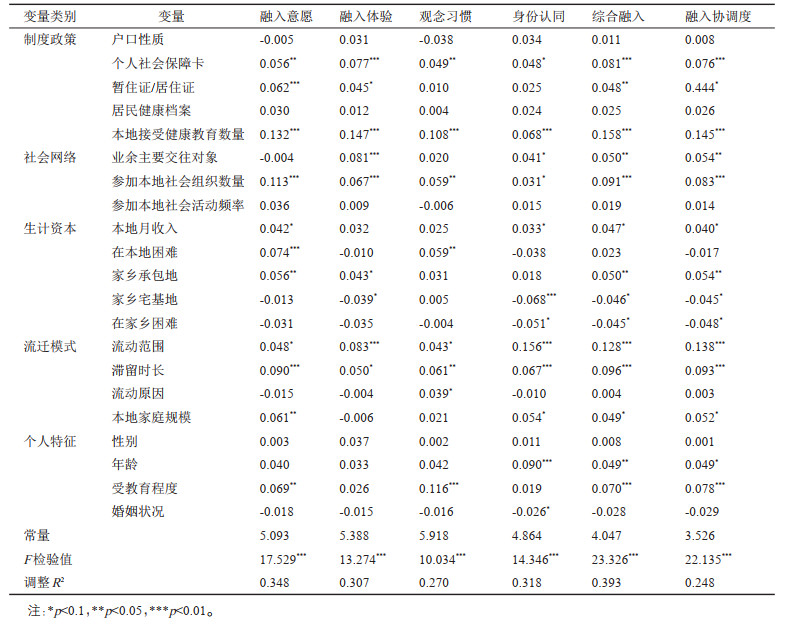

3.2 流动人口主观社会融入的影响因素根据前述研究方法,分析结果如表 2所示。

| 表 2 福厦泉流动人口主观社会融入的多元回归模型 Tab.2 Multiple Regression Model of Subjective Social Integration of Migrants in Fuzhou-Xiamen-Quanzhou Urban Cluster |

尽管传统观点认为以户籍制度为核心的城乡二元体制是流动人口社会融入的主要障碍[13],近期的一些研究表明这一作用正在淡化,而流入地提供的公共服务及社会保障对流动人口的吸引力逐渐凸显[9, 11]。本研究证实了这一变化趋势:户口性质对各维度及整体的融入度、协调度的影响并不具有显著性,但公共服务如办理暂住证/居住证、社会保障卡和健康教育对流动人口主观社会融入的促进作用十分显著。暂住证/居住证旨在剥离流动人口需求最为迫切的教育、就业、卫生等基本公共服务与户籍的关联,为外来人口提供与本地市民均等化的基本公共服务。早在国家颁布《居住证暂行条例》之前,研究区政府已经进行了多年的居住证和积分落户试点,通过建立“一站式”服务和管理站,推行“同城同待遇”五大工程等措施。三个城市的流动人口基本公共服务均等化工作各具特色,截至调查时提供的流动人口基本公共服务政策或高于国家标准,或在国家标准基础上扩大了服务范围,这些无疑对流动人口主观社会融入产生了积极的影响。

与已有研究[13, 18, 23]相类似但又略有不同的是,参与本地社会组织对各维度和综合的融入度及其协调度均具有显著正效应,与本地人社会交往的促进作用只在融入体验、身份认同及综合融入度、协调度等方面具有显著性,而参加本地活动的影响不显著。这可能跟流动人口的社会交往和社会活动仍具有较强的封闭性和同质性有关。本研究案例中50.70%的流动人口主要与同乡交往,19.40%的流动人口很少与人来往,97.88%的流动人口只是偶尔甚至完全没有参加本地社会活动,只有57.54%的流动人口参加至少1个本地社会组织。相对单一的社会网络和“内卷化”的社会交往使大部分流动人口难以构建基于流入地的次级社会资本,对流动人口主观社会融入的促进作用较为有限。

流入地和流出地的生计资本影响均具有显著性。从拥有的收入和资源角度来看,提高本地月收入和在老家拥有承包地对融入意愿、身份认同和融入体验等维度和综合的融入度、协调度均有显著正效应,验证了前人关于经济融入是社会融合基础的论述[12]。而拥有宅基地则对融入体验、身份认同和综合的融入度、协调度呈显著负效应,体现了流动人口迫于种田比较效益相对低下不得不外出赚取收入、但又难以割舍家乡宅基地的矛盾心态。从存在的生计困难角度来看,家乡困难显著降低了流动人口身份认同和综合的融入度、协调度,与前人的研究[11, 24]不尽相同的是,本地困难对融入体验、身份认同及综合融入度、协调度的负效应不显著,但增强了融入意愿和观念习惯的融入度,其原因可能与流动人口在本地的困难类型有关:据本研究调查数据,流动人口在本地困难比例排名前三位的分别是“买不起房”(70.45%)、“收入太低”(68.36%)和“生意不好做”(34.84%),其余类型比例相对较小。通常感受到“生意不好做”的流动人口职业身份主要为自雇型,这类群体就业和收入较为稳定,往往表现出较高的城镇定居意愿[25],也恰是包括这类流动人口在内的、具有较高定居和融入意愿的群体,更倾向于将流入地生活需要作为收入水平的参照标准,对自身收入是否买得起房作为今后定居场所的感受更为深切,同时,作为在生活方式上积极适应和融入流入地的表现,其在观念习惯上也与流入地更为接近。

流迁特征的影响以流动范围和在本地滞留时长为最大,流动距离短、在本地滞留长的流动人口无论在各维度还是综合的融入度、协调度均更高,在本地家庭规模的增加对融入意愿、身份认同和综合的融入度、协调度均有显著促进作用,这一结论与[18, 26]等研究经验基本一致。已有研究较少分析流动原因的影响,本研究发现流动原因只对观念习惯影响显著,即以经济原因流动人口的观念习惯的融入度低于社会原因的流动人口,可能是因为此类群体主要目的在于获取或提高经济收益,对融入流入地的积极性不高,对原有的思想观念和行为习惯更为坚守。

与大部分已有研究结论[26, 27]相类似,未婚和受教育程度较高者的主观社会融入程度及其协调度较高,但不同的是,婚姻状况的影响仅在身份认同维度有显著性,年龄差异影响的显著性主要集中在身份认同维度和综合融入度和协调度,而性别的影响不显著。这可能是因为新生代和未婚流动人口家庭牵绊较小,因而具有较强的主观融入意愿和较好的融入体验。教育程度的提高有助于流动人口提高人力资本和社会资本,在行为习惯和价值观念等方面上能更好地适应流入地,融入意愿较强,综合的主观社会融入度及协调度更高。

4 结论与讨论本研究对福厦泉城市群流动人口的主观社会融入及其影响因素分析,主要结论如下:

流动人口主观社会融入的整体水平较高,但各维度融入不均衡,其中融入意愿和融入体验的融入度及相互协调度较高,而观念习惯和身份认同的融入度及相互协调度较低,各维度之间未能形成相互协调的良好互动,整体的耦合协调程度不高。这说明流动人口对流入地的正面评价和流入地对流动人口的接纳包容只是构筑了流动人口社会融入和市民化的基础前提,流动人口还需要经历由内而外的文化适应和调整的过程,才能对流入地真正形成内心的归属感和身份认同。受一系列内外部因素的影响,流动人口的这个融入过程并非整齐划一,而是具有群体分化,其中一部分可能已经完成了深度的融入,而一部分可能发生中断导致最终无法融入,而大部分的流动人口正处于融入的演变过程中。

在影响流动人口主观社会融入的内外部因素中,绝大部分影响因子对流动人口主观社会融入的各维度及综合的融入度、协调度的影响方向基本一致,但数值高低存在差异,表明有利于单维度社会融入的因素对社会融入整体水平及协调度的提高同样具有积极作用,但由于在不同维度的影响程度存在差异,对整体协调效果的最终影响是不同的。外部因素的影响主要体现在制度政策和社会网络的两方面:一方面基本公共服务均等化的正效应有取代城乡二元户籍制度负效应主导地位的趋势,社会保障、健康教育、居住证/暂住证显著地促进流动人口主观社会融入,而户口性质的影响不显著。另一方面,与本地人交往和参加本地组织等流入地倾向的社会网络有助于增强流动人口主观社会融入,参加本地活动的影响不显著。流出地方向的影响同样重要,拥有承包地具有融入正效应,但无论是基于预期收益的宅基地资源还是基于家庭照料等现实困难都对融入产生负效应。内部因素的影响主要来自于流动人口个人及其家庭,相对于性别年龄婚姻等个人自然属性,受教育程度、流动时空模式、流动原因及家庭化程度等社会属性的影响更为显著:总体上流动范围小、滞留时间长的流动人口各方面的主观社会融入度及其协调度均更高,在本地家庭化沉淀增强了流动人口的融入意愿、身份认同及融入协调度,社会原因流动的人口在观念习惯的融入较好。多样性的人口特征导致流动人口主观社会融入的异质性,以受教育程度对融入的促进最为显著,未婚和30岁以下群体在身份认同上具有优越性,性别影响不显著。

综上分析得出的政策启示:重视流动人口在流入地具有较强的主观社会融入、但不同维度融入的耦合协调程度又不够高的事实,消除流动人口社会融入的外部障碍,深入了解流动人口的内部需求,帮助主观社会融入意愿较强的流动人口更好地融入流入地。

首先,分批次、分类型开展基本公共服务均等化改革试点工作,探索多样化的基本公共服务均等化路径。基本公共服务均等化对流动人口社会融入具有显著的积极效应,但面对复杂的城乡差异和区域差异以及不断变化的人口流动模式,如何进行合理的多主体成本分担与协调是需要解决的现实问题。研究区多年前就尝试构建从国家级到社区级、居民区—企业—学校相结合的多层级、多类别示范试点体系,根据形势发展及时调整基本公共服务均等化的范围和标准并进而总结推广,对促进流动人口的社会融入及多维协调发挥了积极作用,这种渐进式的公共服务均等化改革比简单化地放开落户限制无疑更具实际意义。

其次,创造条件并鼓励流动人口参与社区事务与管理通常被认为有助于流动人口的社会融入。当前流动人口在流入地相对脆弱的社会网络仍带有明显的“内卷化”,这既和流动人口自身因素如缺乏积极参与的动力和时间有关,也跟社区力量不足、服务和管理的软硬件条件有待改善有关。因此在物质环境方面应在空间规划与管理中合理增设和布局公共空间,创造流动人口与社区居民交往的场所,服务管理方面以社区网格治理体系为基础,通过政府购买形式引入专业化的社工服务,吸纳流动人口参与社区自治,落实流动人口作为社区公民的权利。

第三,流动人口个人和家庭特征及迁移模式呈现多元化,在为高学历、短距离、长期化、家庭式迁移等融入程度较高的流动人口扫除融入障碍的同时,也需兼顾其它类型流动人口在城市的需求,警惕由积分落户等流动人口筛选机制可能造成的弱势流动人口边缘化。同时,在实施新型城镇化和乡村振兴战略背景下,城乡联系越发紧密,政策导向须由传统的城市中心主义转向城乡一体化,充分考虑流出地的作用,为流动人口提供多尺度、多维度的融入渠道,提升社会融入的协调度。

注释:

①“融入”和“融合”概念存在差异,本文使用“融入”概念分析流动人口主观上在流入地的适应状况,但在引用他人成果时,沿用原著作用语。

| [1] |

李志刚, 梁奇, 林赛南. 转型期中国大城市流动人口的身份认同、特征与机制[J]. 地理科学, 2020, 40(1): 40-49. [Li Zhigang, Liang Qi, Lin Sainan. Identity, characteristics and mechanism of migrants in large Chinese cities of transitional China[J]. Scientia Geographica Sinica, 2020, 40(1): 40-49.] |

| [2] |

朱宇, 林李月, 柯文前. 国内人口迁移流动的演变趋势: 国际经验及其对中国的启示[J]. 人口研究, 2016, 40(5): 50-60. [Zhu Yu, Lin Liyue, Ke Wenqian. Trends in internal migration and mobility: International experiences and their implications for China[J]. Population Research, 2016, 40(5): 50-60.] |

| [3] |

段成荣, 谢东虹, 吕利丹. 中国人口的迁移转变[J]. 人口研究, 2019, 43(2): 12-20. [Duan Chengrong, Xie Donghong, Lv Lidan. Migration transition in China[J]. Population Research, 2019, 43(2): 12-20.] |

| [4] |

方创琳, 王振波, 马海涛. 中国城市群形成发育规律的理论认知与地理学贡献[J]. 地理学报, 2018, 73(4): 651-665. [Fang Chuanglin, Wang Zhenbo, Ma Haitao. The theoretical cognition of the development law of China's urban agglomeration and academic contribution[J]. Acta Geographica Sinica, 2018, 73(4): 651-665.] |

| [5] |

Goldlust J, Richmond A H. A multivariate model of immigrant adaptation[J]. International Migration Review, 1974, 8(2): 193-225. DOI:10.1177/019791837400800208 |

| [6] |

杨菊华. 流动人口在流入地社会融入的指标体系——基于社会融入理论的进一步研究[J]. 人口与经济, 2010(2): 64-70. [Yang Juhua. Index of assimilation for rural to urban migrants: A further analysis of the conceptual framework of assimilation theory[J]. Population & Economics, 2010(2): 64-70.] |

| [7] |

康雷, 张文忠, 谌丽, 等. 北京市低收入社区社会融合的多维度测度与影响因素分析[J]. 人文地理, 2019, 34(3): 22-29. [Kang Lei, Zhang Wenzhong, Chen Li, et al. Multidimensional measurement and analysis of social integration of low-income communities in Beijing[J]. Human Geography, 2019, 34(3): 22-29.] |

| [8] |

Chen Y, Wang J. Social integration of new-generation migrants in Shanghai China[J]. Habitat International, 2015, 49(10): 419-425. |

| [9] |

黎晓玲, 李志刚. 中国城市"新移民"聚居区的社会融合助推机制——对东莞的实证[J]. 城市规划, 2019, 43(3): 27-33. [Li Xiaoling, Li Zhigang. State-led social integration mechanism within new migrant enclaves of Chinese cities: A case of Dongguan[J]. City Planning Review, 2019, 43(3): 27-33.] |

| [10] |

Fan C. Settlement intention and split households: Findings from a survey of migrants in Beijing's urban villages[J]. China Review, 2011, 11(2): 11-41. |

| [11] |

陈宏胜, 王兴平, 刘晔, 等. "理性"与"感性"之间: 上海流动人口迁居意愿研究[J]. 现代城市研究, 2017, 32(7): 100-106. [Chen Hongsheng, Wang Xingping, Liu Ye, et al. Between sensibility and rationality: Study on Shanghai migrants' residential mobility intention[J]. Modern Urban Research, 2017, 32(7): 100-106. DOI:10.3969/j.issn.1009-6000.2017.07.015] |

| [12] |

杨菊华. 从隔离、选择融入到融合: 流动人口社会融入问题的理论思考[J]. 人口研究, 2009, 33(1): 17-29. [Yang Juhua. Segregation, selective assimilation and assimilation: A conceptual framework of rural to urban migrants' adaptation at destination[J]. Population and Development, 2009, 33(1): 17-29.] |

| [13] |

任远, 乔楠. 城市流动人口社会融合的过程、测量及影响因素[J]. 人口研究, 2010, 34(2): 11-20. [Ren Yuan, Qiao Nan. Social integration for migrants: Process, measurement and determinants[J]. Population Research, 2010, 34(2): 11-20.] |

| [14] |

余运江, 高向东, 郭庆. 新生代乡-城流动人口社会融合研究——基于上海的调查分析[J]. 人口与经济, 2012, 33(1): 57-64. [Yu Yunjiang, Gao Xiangdong, Guo Qing. Research on social integration for new generation of rural-urban migrants: Based on the survey in Shanghai[J]. Population & Economics, 2012, 33(1): 57-64.] |

| [15] |

蔡进, 廖和平, 邱道持, 等. 户籍制度改革中进城农户城市融入感及影响机理——基于定居重庆市主城区472位"新市民"的调查[J]. 人文地理, 2017, 32(2): 46-52. [Cai Jin, Liao Heping, Qiu Daochi, et al. Urban integration and influence mechanism for city farmers in the reform of household registration: An investigation based on 472 "New Citizens" in the main urban area of Chongqing[J]. Human Geography, 2017, 32(2): 46-52.] |

| [16] |

肖子华, 徐水源, 刘金伟. 中国城市流动人口社会融合评估报告No. 1[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2019: B1-1. [Xiao Zihua, Xu Shuiyuan, Liu Jinwei. Evaluation Report on Social Integration of Urban Migrant in China No. 1[M]. Beijing: Social Sciences Academic Press, 2019: B1-1.]

|

| [17] |

Kearns A, Whitley E. Getting there? The effects of functional factors, time and place on the social integration of migrants[J]. Journal of Ethnic & Migration Studies, 2015, 41(13): 2105-2129. |

| [18] |

赵海涛, 刘乃全. 家庭视角下流动人口社会融合差异性研究[J]. 人口与发展, 2018, 24(4): 2-13. [Zhao Haitao, Liu Naiquan. The difference of social integration of floating population from the perspective of family[J]. Population and Development, 2018, 24(4): 2-13.] |

| [19] |

王毅, 丁正山, 余茂军, 等. 基于耦合模型的现代服务业与城市化协调关系量化分析——以江苏省常熟市为例[J]. 地理研究, 2015, 34(1): 97-108. [Wang Yi, Ding Zhengshan, Yu Maojun, et al. Quantitative analysis of the coordination relation between modern service industry and urbanization based on coupling model: A case study of Changshu[J]. Geographical Research, 2015, 34(1): 97-108.] |

| [20] |

肖晔, 赵林, 吴殿廷. 中国会展业与会展教育耦合协调度评价及影响因素[J]. 经济地理, 2020, 40(3): 119-128. [Xiao Ye, Zhao Lin, Wu Dianting. Evaluation on coupling coordination degree between China's MICE industry and MICE education and its influencing factors[J]. Economic Geography, 2020, 40(3): 119-128.] |

| [21] |

Yue Z, Li S, Jin X, et al. The role of social networks in the integration of Chinese rural-urban migrants: A migrant-resident tie perspective[J]. Urban Studies, 2013, 50(9): 1704-1723. DOI:10.1177/0042098012470394 |

| [22] |

吴缚龙, 宁越敏. 转型期中国城市的社会融合[M]. 北京: 科学出版社, 2018: 130. [Wu Fulong, Ning Yuemin. Migrant Social Integration in Urban China[M]. Beijing: Sciences Press, 2018: 130.]

|

| [23] |

Lin S, Wu F, Li Z. Social integration of migrants across Chinese neighbourhoods[J]. Geoforum, 2020, 112: 118-128. |

| [24] |

刘涛, 陈思创, 曹广忠. 流动人口的居留和落户意愿及其影响因素[J]. 中国人口科学, 2019, 33(3): 80-91, 127-128. [Liu Tao, Chen Sichuang, Cao Guangzhong. Migrants' intentions of settlement and Hukou transfer and their determinants[J]. Chinese Journal of Population Science, 2019, 33(3): 80-91, 127-128.] |

| [25] |

Huang Y, Guo F, Cheng Z. Market mechanisms and migrant settlement intentions in urban China[J]. Asian Population Studies, 2018, 14(1): 1, 22-42. |

| [26] |

卢小君. 就近迁移与异地迁移对农业转移人口社会融合的影响——基于倾向得分匹配方法的反事实估计[J]. 农业技术经济, 2019, 38(7): 68-78. [Lu Xiaojun. The impact of nearby migration and long-distance migration on social integration of agricultural transfer population[J]. Journal of Agrotechnical Economics, 2019, 38(7): 68-78.] |

| [27] |

Tian M, Tian Z, Sun W. The impacts of city-specific factors on social integration of Chinese migrant workers: A study using multilevel modeling[J]. Journal of Urban Affairs, 2019, 41(3): 324-337. |