2. 湖南省经济地理研究所, 长沙 410004;

3. 长沙理工大学 资源环境与城乡规划研究中心, 长沙 410114

2. Hunan Institute of Economic Geography, Changsha 410004, China;

3. Research Center of Resource Environment and Urban Planning, Changsha 410114, China

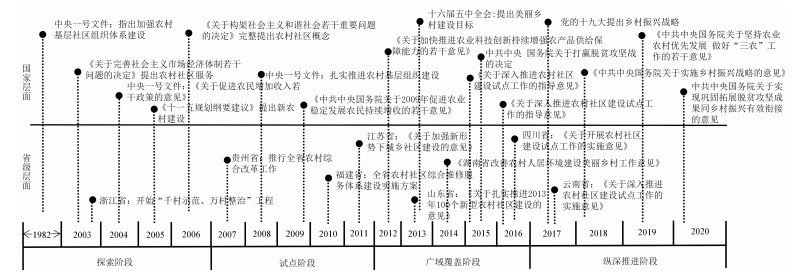

实施乡村振兴战略,是党的十九大做出的重大决策部署,是新时代“三农”工作的总抓手。农村社区作为统筹城乡发展、推进新型城镇化的有机载体,是乡村治理的重心和农村发展的基础性工程,推进农村社区现代化是当前城乡一体化发展重要组成部分,对于推进乡村振兴具有重要意义。当前农村经济结构、社会结构的变化与工业化、城镇化发展有着密切的联系,随着农村经济体制改革的深入推进,农村社区呈现出多元化的发展趋势,并促进现代农村社区的产生与形成[1-3]。建国以来,我国农村建设发展取得了举世瞩目的成效,特别是改革开放至今,全国各地已开展多模式、多领域的农村社区建设试点,根据时间发展轴线来看,可以分为探索阶段(1978—2006)、试点阶段(2007—2011)、广域覆盖阶段(2012—2016)和纵深推进阶段(2017年—至今)。2006年《中共中央关于构建社会主义和谐社会若干重大问题的决定》中,首次提出建设农村社区的要求,2007年《全国农村社区建设实验县(市、区)工作实施方案》下发后,全国当即部署了304个有关农村社区的试点。2015年,在《关于深入推进农村社区建设试点工作的指导意见》中,一方面肯定了农村社区试点工作在众多领域所取得的成效,另一方面也提出了深入推进农村社区建设的行动目标。随即浙江、福建等众多省、市、自治区也相应出台了省级层面的落实推进意见,确立了农村社区建设各方面的指标体系,至此农村社区建设工作逐步向多层次、深层次推进。我国农村社区发展历程如图 1所示。

|

图 1 农村社区发展历程 Fig.1 Development Process of Rural Communities |

为总结我国农村社区研究进展,本文应用CiteSpace可视化软件对当前该领域的研究重点和方向进行梳理。同时,立足我国农村社区发展的现状,从农村社区理论探索、农村社区治理、农村社区建设、农村社区规划等层面进行研究,为探寻农村社区演变规律、作用机制和发展路径,推进我国农村社区建设发展和乡村振兴提供参考。

1 数据与方法 1.1 数据来源鉴于分析样本的全面性和完整性需求,以中国知网CNKI为基础数据源,搜索日期为1979年1月1日至2019年12月1日,约束条件为“期刊”,篇名包含“农村社区”“乡村”“社区”“社区建设”“社区治理”“社区规划”,将文献来源设置为核心期刊,共搜索到1887篇相关文献,为后期可视化分析中相关性的准确体现,对检索到的文献数据进行分类筛选,剔除通讯文稿、发言纲要、目标展望、新闻文稿等关联性较小的条目,共筛选出774篇文献。本文第二部分主要以该774篇文献作为分析依据。随后对社会科学综合类、农业类期刊、农村经济期刊、地理学期刊、城乡规划类期刊、经济管理类期刊、资源环境类期刊共25种期刊以及不属于以上的中文期刊,但又具有重要研究分析价值、引用率高、前沿性强的文献进行重点分析,共筛选出文献256篇。本文第三部分主要以这256篇作为主要分析依据。

1.2 研究方法本文运用CiteSpace软件对有关农村社区研究的基本框架、工作方案以及近期研究热点,进行农村社区的可视化研究。该软件主要功能在于对现有挖掘的文献数据进行可视化分析,识别并显示所分析内容的思维路线和研究重点,而引文献群组则可代表当前研究课题的前沿热点。将研究作者、研究机构、关键词、文献被引等情况可视化表达出来,对比传统的研究过程、效率以及精确程度得到了显著提升。本文第3部分运用传统文献数理方法对农村社区研究的内容、进展及存在的问题进行梳理与归纳。

2 研究特征分析运用CiteSpace软件工具对搜索的774篇核心期刊文献的研究机构、研究作者及其团队、时间发展脉络、近期研究热点、研究方法以及理论知识进行分析。通过该分析软件了解了其主要发展特征。从可视化分析后的研究结果来看,有以下特征:

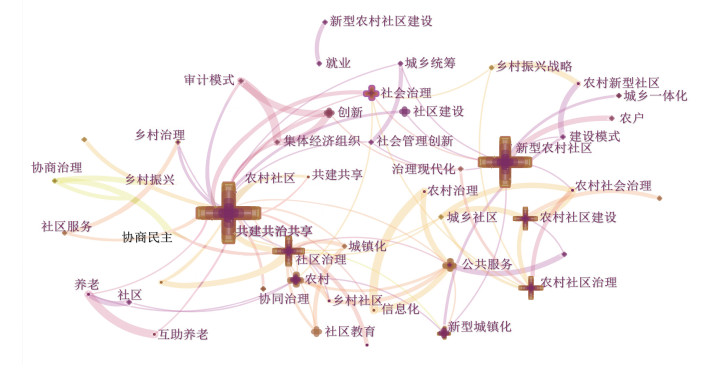

(1)研究论文数量增多、领域不断拓展。在分析其广度联系时,关键词作为重要的一环,能准确指明其大致研究方向,且是对其论文研究的精炼表达。借助CiteSpace软件对众多文献的关键词进行聚类分析,共得到80个关键词节点,88条节点间连线,说明分析结果较为全面,研究方向较为集中。农村社区关键词共性图谱如图 2所示。根据农村社区相关文献的数量增长情况,关键词聚类的分析可以将其研究进展分为研究初期、快速发展期、质量提升期三个阶段。①研究初期(1991—2000年),每年核心期刊的文献数量大约在8篇左右,总数80篇左右,研究方向主要集中于乡村企业、集体土地经济、人口控制方面;②快速发展期(2000—2014年),每年核心期刊的文献数量在50篇左右,2012年达到峰值,相关论文刊物数量达123篇,研究的主要内容为农村社区建设、新型农村社区、社区生态、城镇化等;③质量提升期(2014—2019年)年核心期刊数量稍低于发展期水平,但研究领域从以往的多角度多方面,逐步向农村社区几个大方向发展。本阶段研究范围不再局限于广度,而注重于细微的机理研究。

|

图 2 农村社区关键词共性图谱 Fig.2 Keywords Generic Map of Rural Communities |

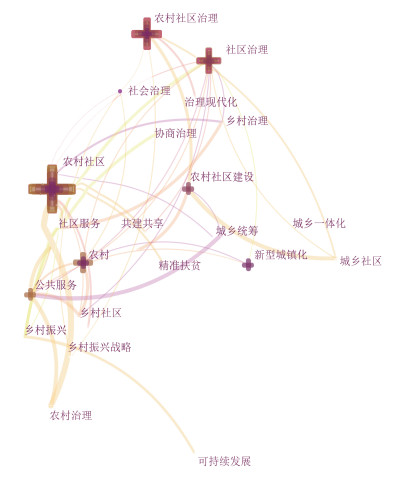

(2)研究方向聚合以及研究深度加强。运用CiteSpace软件对其主要研究方向和目标进行可视化分析,农村社区发展趋势图谱如图 3所示。由图 3可以看出,农村社区研究大致呈现两条树状发展路径,描绘了近年来有关农村社区研究的热点脉络和发展态势。其重点处于社区治理以及环境治理、新农村等方面。随着社区治理逐渐成为高频词汇,农村社区研究视角也逐渐扩展到治理领域,学者们意识到“社区治理”与“农村社区”实质上是相互联系、相互促进、相互耦合的关系。深入分析农村社区发展趋势图谱发现,早期的农村社区研究主要在于提升经济基础方面,改善产业模式等,随着近年来对生态环境保护方面重视,一部分研究学者转向环境治理方面,不再简单地注重发展因素,而关注农村社区的综合治理。时代变迁,高频词汇的涌现,凸显了当今的前沿方向和研究重点,在一定程度上映射了影响时代变迁的环境影响因素。

|

图 3 农村社区发展趋势图谱分析 Fig.3 Analysis of Rural Community Development Trend Map |

国内“社区”一词源于费孝通在翻译帕克的社会学论文集时,将“Community”译作“社区”,随后该词汇普遍应用于社会学研究中[4]。农村社区在国内的早期研究主要以实地调研的形式开展,最早可追溯至白克令、葛学博等开展的上海沈家行农村调查、广东潮州凤凰村调查[5, 6]。2006年10月,党的十六届六中全会在《关于构建社会主义和谐社会若干重大问题的决定》中首次提出“农村社区”概念,随后学者们进行了多方解读,并加快对农村社区相关理论的研究。总体而言,农村社区被认为是一种社会生活共同体,其所具备条件因素应当是拥有广阔的空间地域,活动中心主要以村或镇为主体,社区居民聚集程度不高,生产方式以农业为主[7]。

关于农村社区的内涵范围,学术界探讨广泛。蔡禾认为:“农村社区的产生是社区演变与发展的初始类型,是在一定地域范围内以农业生产为主的社会区域共同体”[8]。总体来看,对农村社区和农村社会生活共同体的内涵与范围研究中,主要有以下四种观点:一是以基层行政区域为边界,大部分农村社区按照行政区划确定边界和范围;二是以血缘和宗族关系为基础来划定社区范围;三是将传统村落作为农村社会生活共同体的基础;四是以农村生活和农业生产活动范围作为农村社区和共同体的范围。

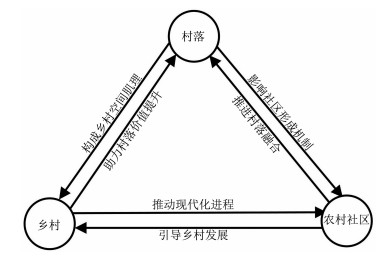

3.1.2 形成机制梳理农村社区形成机制的研究看,其影响素可归纳为两个方面,一是聚居在农村的一定数量及质量的人口,二是相对完整的区域社会共同体。农村社区最早形成可追溯到原始农业的产生时期,伴随着原始农业的出现,人类开始聚居并形成最原始的聚落,由此推动农村社区的产生和发展。农村社区的形成与发展,在一定程度上推进了自然村落的融合,且在这种融合过程中间接推动农村社区的发展。一方面结合自身特性推进乡村的融合,推动人口、资源、设施的整合,从而引导与助推乡村发展;另一方面,乡村发展促进了农村社区的建设以及现代化进程,三者紧密联系、相互促进、协同发展[9]。农村社区与传统农村发展的差异在于既不等同于简单的村貌改造,也不是固有的居民聚集模式,而是要增强与城市的联系紧密性,在农村营造出一种类似于城市社区的生活新模式。农村社区与乡村、村落之间的相互关系如图 4所示。

|

图 4 农村社区与乡村、村落相互关系简图 Fig.4 Schematic Diagram of the Relationship Between Rural Communities and Rural Villages |

农村社区治理政策体系研究主要分为体制改革及法制建设两个部分。郑航生等认为,社区治理需要大力推进制度创新,其治理体系应着力改革社区治理的行政体制,打破行政的“垄断”,引入社会组织、市场组织等社会和市场实体,进而构建更为广泛的合作治理体系[10]。王艺璇等认为,完善的法律制度体系是当前农村社区建设过程中不可或缺的组成部分,以此解决农村社区不同主体之间的矛盾和利益冲突,应积极推进村民自治制度,使村民自治在农村社区治理中得以实施[11]。总的来看,农村社区治理政策体系应在管理体制、政策和机制上进行顶层设计并注重加强法制建设,以便从法律层面建立和完善各种社区治理制度。

3.2.2 治理中公共服务的供给在农村社区公共服务的模式及路径研究中,大多数学者认为,社区公共服务供给应当破除政府单方面垄断,通过采取多样化的制度形式供给,从而满足社区服务功能需求。杨逢银等选取浙江舟山作为实例,对其当前公共服务供给做了深度分析,阐述了其现有的网格化管理模式以及组团式服务模式[12]。王英等则选取我国西部农村社区作为调研主体,发现农村社区服务依然存在着对居民需求响应不积极,常规医疗养老服务等仍未落实完善的问题[13]。综上,农村社区既要借鉴城市公共服务建设的经验,同时也要考虑自身特点以及服务功能主体等多种因素。

3.2.3 治理“空心化”农村人居环境的“空心化”问题已引起了社会学、规划学、经济学、地理学等各学科领域学者的密切关注。综合来看,其研究主要集中在内涵与特征、原因与机制、优化及调控等方面。部分学者以农村聚落为研究对象,探讨其内部空心化及演进态势,均认为空心化的内涵特征是在同一地区内以聚落形式聚居的住户,在空间欲望驱使下向周边地域迁徙移居,从而在原有区域产生的一种聚落形态[14, 15]。李伯华等众多学者,对于农村“空心化”形成原因以及其内在机制进行了研究,原因包括直接原因、间接原因,有宏观经济制度、社会文化等方面的原因,也有微观的规划和管理等原因[16-20]。对于“空心化”带来的一系列问题,刘彦随等认为农村“空心化“治理应当着眼于其内在机理,加强其内部“空心村”整治,并结合实际提出了”空心村“土地整治的具体措施及建议[21]。因此,“空心化”治理应从其内在机理入手,探寻影响因素、内在管理和形成机制,以此提出符合实际的治理“空心化”的策略。

3.2.4 人口老龄化地理学研究当前地理学视角下的农村社区人口老龄化研究主要从人口老龄化的时空特征和空间效应两个方面开展。区域性、动态性是中国人口老龄化最为显著的两大时空特征。区域性特征主要表现为不同空间尺度上老龄化进程和程度的差异性。王志宝等认为,人口老龄化的区域化差异主要体现在省市层面上由于经济及发展要素的不同从而牵引出的人口老龄化演化阶段、特征与趋势方面的区域差异[22]。于涛方等将人口老龄化现象的产生归结为集聚效应(如拆迁和新建的老年社区)和残留效应的共同作用[23]。因此,应用地理学开展农村社区人口老龄化时空特征分析,有利于揭示其时空演化规律,为农村社区综合治理提供人口学、社会学数据支撑。

3.3 农村社区建设模式与转型发展重构研究 3.3.1 制度体系制度体系之于农村社区建设至关重要,尤其是配套合理、运行良好的制度体系。由此针对农村社区建设制度体系问题,我国学者主要从制度体系内涵、制度体系内容等方面进行了探索。吴业苗等从追溯农村社区建设演进中的制度失误得到启示,即农村社区建设的关键要在制度上去“二元化”,做到制度上的城乡一体化[24]。袁方成等认为,农民群众对农村社区建设的满意度低与地方政府的政策设计和运作密切相关,且关于“制度制定—执行—农民反馈”的研究没有形成系统性,都是个案、局部、不连贯的,需要纳入到一个完整的非单向度的关系体之中[25]。因此,制度体系是一个复杂系统工程,应从农村社区自身的特点出发,考虑构成体系的全面性、连贯性,为农村社区建设奠定健全的制度体系基础。

3.3.2 建设模式文琪等认为农村社区建设可分为建设初期、中期和后期三个不同阶段[26]。任强等认为,农村社区建设应结合各自优势及特色来进行探索和创新[27]。综合当前研究来看,农村社区建设模式主要可分类为三分法、四分法两种模式[28]。陈旭峰等着眼于农村社区建设中的推动力量和目标导向,提出了四种建设模式,即外生型城市化模式、外生型现代化模式、内生型城市化模式和内生型现代化模式[29]。廖彦富从社区建设的差异化入手,将农村社区建设分为城郊蔓延和转化模式、产业聚集和带动模式以及旧村改建和并建模式等三种模式[30]。总体而言,农村社区建设因基于不同主体动力在各阶段的强度和烈度上存在的差异,进而形成多元建设主体不同阶段的动力互动模式,因此其建设模式存在差异和多元化发展趋势。

3.3.3 转型发展与重构近年来,关于乡村转型发展与重构的研究逐渐成为热点,其研究重点集中在两个方面。一是在乡村转型发展的类型及乡村性方面,龙花楼、刘彦随等结合乡村有关功能性的体现构建了乡村性指数(RI),并结合数据分析对研究主体东部沿海地区进行了乡村性指数分析[31]。二是乡村转型发展与重构之间的关系,龙花楼等在土地利用要素及相关发展历程上,指出其分为“显性”与“隐性”两种状态形式,而进一步提出了相关土地转型的相关概念[32]。总的来看,改革开放以来农村社区转型发展在农村生产类型、消费需求变化与就业方式转变及社会结构重建方面有了特定的内涵,农村社区发展步入转型升级的新阶段。

3.4 农村社区规划理论与类型研究 3.4.1 规划理论近年来,众多学者对农村社区规划的发展导向、规划类型和治理的重点等进行了大量研究,并取得较丰硕成果,为推进农村社区发展打下了坚实的规划基础。葛丹东等指出村庄规划相较于城镇规划存在一定的滞后,整体的规划体系框架较为松散且单一,在整体性上还需落实与完善[33]。在资源和要素向城市单向流动的背景下,乡村地区会出现传统产业衰败、劳动力流失、乡村文化瓦解、组织管理“破碎化”等问题[34, 35]。曹璐等提出农村社区地区空间分散、土地产权、治理模式、生产生活组织方式有别于城市,农村社区规划重在实施[36]。因此,规划理论的探讨为农村社区提供了基础理论平台,为农村社区的发展方向、治理体系及空间重构等提供了理论依据。

3.4.2 规划类型根据不同的研究角度、领域和社区规划的内容可以把农村社区分为多种类型,而在各地规划实践过程中,从社区规划建设与路径分析出发,各有特色地出现了多种模式。刘健等对山东省农村社区现状分析总结,分别对三个典型案例解剖,在此基础上归纳了服务型社区、企业带动型化区和资源整合型社区三种不同的社区模式[37]。祝溢等将成都市成华区社区分为四种类型,即农业带动型、工业企业带动型、休闲旅游带动型和集中居住型[38]。总的来看,随着规划理念与内容的不断创新,规划类型不断丰富,而且从不同要求出发,形成各具特点特色的规划类型。如综合性强的美丽乡村规划,其注重生态环境保护与自然资源可持续利用、经济产业发展、乡村风貌维护与文化传承,乡村建设规划注重各项建设项目落实落地,乡村整治规划以人居环境整治为主要目的与任务,乡村旅游规划注重自然资源与人文资源整合,以此促进乡村旅游产业及农村社区的整体发展。同时,关注乡村营造、乡土地域建筑设计和景观设计也越来越多。规划类型呈现多元化、多样化趋势,但总的目标都是为了改善农村生活环境,利于农村发展,建设宜居社区。

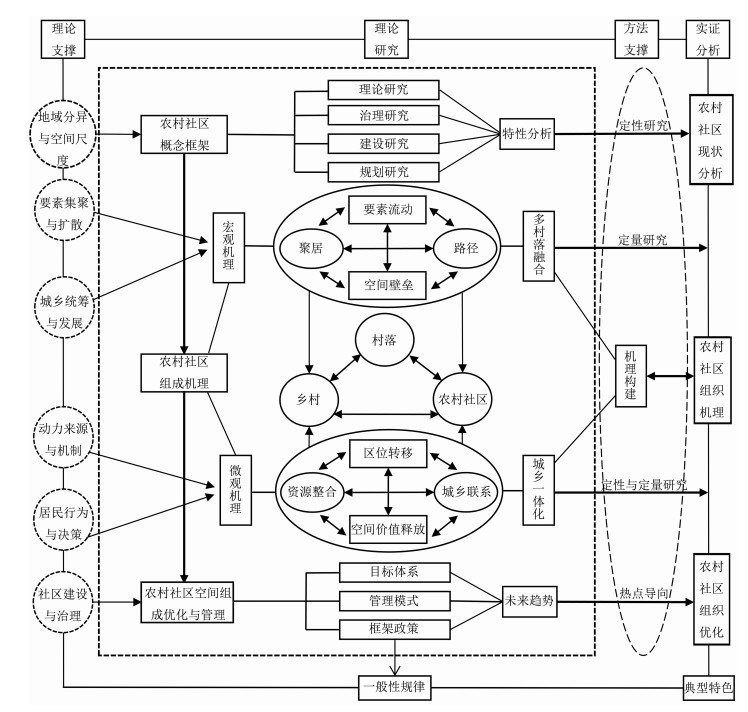

4 结论及展望 4.1 研究结论农村社区是统筹城乡发展、推进新型城镇化的有机载体,是加快城乡一体化发展、实现城乡公共服务均等化、缩小城乡差距的重要“试验场”。本文梳理了近年来我国农村社区研究的热点领域及相关成果,运用CiteSpace探讨了研究取得的主要进展。农村社区研究思维框架图如图 5所示。

|

图 5 农村社区研究思维框架图 Fig.5 Thinking Frame of Rural Community Research |

(1)研究内容。农村社区的研究在其理论构建、治理体系、建设模式、规划策略等方面取得了一定的进展,同时对农村社区创新制度的研究、农村基础经济产业优化研究也逐渐增多,但在农村社区治理与建设的精细化管理、资源整合、时效性的高效对接方面还有待加强,同时这些方面应当注重创新。

(2)研究方法。研究方法从最初的描述性、概念性分析发展为定量与定性相结合。研究以数理统计和聚类分析方法居多,主要是通过数理统计方法对调查问卷数据进行处理。但在大数据背景下,存在对数据系统性分析,对复杂性科学方法和大数据的运用不足等问题。因此,需加强方法手段的革新,推动农村社区研究向高层次发展。

(3)区域视角。通过对相关文献的梳理可以看出,农村社区研究的区域主要集中于沿海省份以及相关特殊地理环境的乡村聚落,围绕相关产业转型、公共服务管理等方面开展。但在乡村转型发展与重构、空心化治理方面研究较浅,今后的研究重点应着眼于当前两个方面,依托土地整治来实现农村社区生产、生活和生态空间的重构。

4.2 展望农村社区作为推进城乡一体化以及实施乡村振兴战略的重要节点,其在基层社会治理中的作用不断凸显。农村社区建设有利于推进生产要素的聚集和规模经营,促进土地等资源的优化与整合,改善农民生产生活条件。在今后的研究中有如下方面值得关注:

(1)农村社区治理与建设的精细化研究。农村社区治理的内容从管理体制、社区建设具体到居民行为,需层层细化、步步分解,因此关于社区治理精细化的研究有待进一步加强,包括精细化治理的内容、标准体系以及评价与管理体制机制等构建,以此提升农村社区治理、管理及服务水平,助推高质量发展。

(2)农村社区与生态服务保护利用的协同发展。农村社区作为区域社会经济的基本构成单元,其各方面的发展对于生态服务系统提升与人居环境的保护有着重要影响。因此,围绕区域生态系统服务核心功能,对区域生态系统服务与农村社区协同发展程度进行解析及评价,探究生态系统服务保育和利用与农村社区发展模式的影响机理,构建生态系统服务与农村社区协同发展模式,可为促进农村社区持续发展与生态文明建设提供决策依据。

(3)农村社区研究的技术手段。在研究方法及研究视角上,可将心理学、行为学、经济学、管理学、地理统计学及数学方法和GIS空间分析法引入到农村社区研究中,涉及社区人口、社会、经济、资源与环境等数据,可充分运用“3S”技术,将所获取的数据以及实地勘测数据在GIS支持下进行空间可视化分析,以此对农村社区所在区域的各项资源与要素进行优化配置,并制定合理的空间优化目标。同时,加强多学科交叉研究,运用大数据的分析方法探寻相互作用、相互影响的内在机理,以提升研究结果的准确性及精确度。

| [1] |

张军. 新型农村社区建设的理论依据与重要作用[J]. 农村经济, 2013(3): 3-6. [Zhang Jun. Theoretical basis and important role of new-type rural community construction[J]. Rural Economy, 2013(3): 3-6.] |

| [2] |

李增元. 合作秩序与开放性、包容性治理: 当代社会管理创新中的农村社区管理体制[J]. 社会主义研究, 2012(6): 102-107. [Li Zengyuan. Cooperative order and open and inclusive governance: Rural communitymanagement system in contemporary social management innovation[J]. Socialism Studies, 2012(6): 102-107.] |

| [3] |

陈世伟. 我国农村公共服务供给主体多元参与机制构建研究[J]. 求实, 2010(1): 90-93. [Chen Shiwei. Research on the construction of multi-participation mechanism of rural public service providers in China[J]. Truth Seeking, 2010(1): 90-93. DOI:10.3969/j.issn.1007-8487.2010.01.022] |

| [4] |

陈涛. 社区发展: 历史、理论和模式[J]. 中国人口·资源与环境, 1997, 17(1): 22-27. [Chen Tao. History, theory and pattern of community development[J]. China Population, Resources and Environment, 1997, 17(1): 22-27.] |

| [5] |

周大鸣. 重访凤凰村[J]. 读书, 1998(9): 3-5. [Zhou Daming. Revisiting Fenghuang village[J]. Reading, 1998(9): 3-5.] |

| [6] |

卢汉龙. 中国人调查中国社会的第一次尝试——关于沈家行的社会调查[J]. 社会, 1985(4): 57-58. [Lu Hanlong. The first attempt of Chinese people to investigate Chinese society: The social investigation of Shen Jiahang[J]. Chinese Journal of Sociology, 1985(4): 57-58.] |

| [7] |

徐勇. 阶级、集体、社区: 国家对乡村的社会整合[J]. 社会科学战线, 2012(2): 169-179. [Xu Yong. Class, collective and community: Social integration of the country into the countryside[J]. Social Science Front, 2012(2): 169-179.] |

| [8] |

蔡禾. 社区概论[M]. 北京: 高等教育出版社, 2005: 26-37. [Cai He. Introduction to Community[M]. Beijing: Higher Education Press, 2005: 26-37.]

|

| [9] |

周国华, 张汝娇, 贺艳华, 等. 论乡村聚落优化与乡村相对贫困治理[J]. 地理科学进展, 2020, 39(6): 902-912. [Zhou Guohua, Zhang Rujiao, He Yanhua, et al. Optimization of rural settlements and the governance of rural relative poverty[J]. Progress in Geography, 2020, 39(6): 902-912.] |

| [10] |

郑杭生, 黄家亮. 论我国社区治理的双重困境与创新之维——基于北京市社区管理体制改革实践的分析[J]. 东岳论丛, 2012, 33(1): 23-29. [Zheng Hangsheng, Huang Jialiang. On the dual dilemma of country community governance and the dimension of innovation: Based on the analysis of the reform practice of the community management system in Beijing[J]. Dongyue Tribune, 2012, 33(1): 23-29. DOI:10.3969/j.issn.1003-8353.2012.01.004] |

| [11] |

王艺璇, 秦前红, 王宇波. 我国新型农村社区地位及法治化路径研究[J]. 学习与实践, 2015(3): 27-33. [Wang Yixuan, Qin Qianhong, Wang Yubo. Research on my country's new rural community status and legalization path[J]. Study and Practice, 2015(3): 27-33. DOI:10.3969/j.issn.1004-3160.2015.03.005] |

| [12] |

杨逢银. 需求导向型农村社区服务网络化供给模式研究——基于浙江舟山"网格化管理、组团式服务"的分析[J]. 浙江学刊, 2014(1): 209-216. [Yang Fengyin. Research on the demand-oriented rural community service network supply mode: Based on the analysis of "grid management and group service" in Zhoushan, Zhejiang[J]. Zhejiang Academic Journal, 2014(1): 209-216. DOI:10.3969/j.issn.1003-420X.2014.01.027] |

| [13] |

王英, 陈文江, 张咏梅, 等. 西北农村社区服务是以居民的需求为本吗?——基于西北18个农村社区的个案考察[J]. 兰州大学学报(社会科学版), 2016, 44(1): 119-127. [Wang Ying, Chen Wenjiang, Zhang Yongmei, et al. Is the community service in northwestern rural areas oriented towards the needs of local residents?: A survey based on 18 rural communities[J]. Journal of Lanzhou University (Social Sciences Edition), 2016, 44(1): 119-127.] |

| [14] |

程连生, 冯文勇, 蒋立宏. 太原盆地东南部农村聚落空心化机理分析[J]. 地理学报, 2001, 56(4): 437-446. [Cheng Liansheng, Feng Wenyong, Jiang Lihong. The analysis of ruralsettlement hollowizing system of the southeast of Taiyuan basin[J]. Acta Geographica Sinica, 2001, 56(4): 437-446.] |

| [15] |

谭雪兰, 于思远, 欧阳巧玲, 等. 快速城市化区域农村空心化测度与影响因素研究——以长株潭地区为例[J]. 地理研究, 2017, 36(4): 684-694. [Tan Xuelan, Yu Siyuan, Ouyang Qiaoling, et al. Assessment and influencing factors of rural hollowing in the rapid urbanization region: A case study of Changsha-Zhuzhou-Xiangtan urban agglomeration[J]. Geographical Research, 2017, 36(4): 684-694.] |

| [16] |

李伯华, 曾菊新. 基于农户空间行为变迁的乡村人居环境研究[J]. 地理与地理信息科学, 2009, 25(5): 84-88. [Li Bohua, Zeng Juxin. Research on rural human settlement environment based on the changes of the householders' spatial behaviors[J]. Geography and Geo-Information Science, 2009, 25(5): 84-88.] |

| [17] |

单胜道. "空心村"问题及其对策研究[J]. 农村经济, 2000(3): 24-25. [Shan Shengdao. "Hollow village" problem and its countermeasures[J]. Rural Economy, 2000(3): 24-25.] |

| [18] |

冯文勇, 郑庆荣, 李秀英, 等. 农村聚落空心化研究现状综述及趋势[J]. 信阳师范学院学报(哲学社会科学版), 2007, 27(1): 70-73. [Feng Wenyong, Zheng Qingrong, Li Xiuying, et al. Trends and summary on the study of rural settlement hollowization in China[J]. Journal of Xinyang Normal University (Philosophy and Social Sciences Edition), 2007, 27(1): 70-73. DOI:10.3969/j.issn.1003-0964.2007.01.016] |

| [19] |

薛力. 城市化背景下的"空心村"现象及其对策探讨——以江苏省为例[J]. 城市规划, 2001, 25(6): 8-13. [Xue Li. study on the inner-decaying village and the countermeasures with Jiangsu province as the case[J]. City Planning Review, 2001, 25(6): 8-13.] |

| [20] |

张春娟. 农村"空心化"问题及对策研究[J]. 唯实, 2004(4): 83-86. [Zhang Chunjuan. Research on problems and countermeasures of rural "Hollowing out"[J]. Reality Only, 2004(4): 83-86. DOI:10.3969/j.issn.1004-1605.2004.04.019] |

| [21] |

刘彦随, 刘玉, 翟荣新. 中国农村空心化的地理学研究与整治实践[J]. 地理学报, 2009, 64(10): 1193-1202. [Liu Yansui, Liu Yu, Zhai Rongxin. Geographical Research and Optimizing Practice of Rural Hollowing in China[J]. Acta Geographica Sinica, 2009, 64(10): 1193-1202.] |

| [22] |

王志宝, 金航. 中日人口老龄化区域演变差异分析[J]. 世界地理研究, 2016, 25(4): 29-39. [Wang Zhibao, Jin Hang. Analysis on difference of population aging regional evolution between China and Japan[J]. World Regional Studies, 2016, 25(4): 29-39. DOI:10.3969/j.issn.1004-9479.2016.04.004] |

| [23] |

于涛方. 中国城市老龄化空间特征及相关因素分析——基于"五普"和"六普"人口数据的分析[J]. 城市规划学刊, 2013(6): 58-66. [Yu Taofang. China's aging population and its spatial features in city areas(2000-2010)[J]. Urban Planning Forum, 2013(6): 58-66. DOI:10.3969/j.issn.1000-3363.2013.06.009] |

| [24] |

吴业苗. 农村基层社会管理与"社区化"体制建构——基于城乡一体化视角[J]. 社会科学, 2013(8): 80-89. [Wu Yemiao. The social management of rural grassroots and the construction of "communalization" system: Based on the integration of urban and rural areas[J]. Social Sciences, 2013(8): 80-89.] |

| [25] |

袁方成, 李增元. 农村社区自治: 村治制度的继替与转型[J]. 华中师范大学学报(人文社会科学版), 2011, 50(1): 31-37. [Yuan Fangcheng, Li Zengyuan. Rural community autonomy: The succession and transformation of the village governance system[J]. Journal of Central China Normal University (Humanities and Social Sciences Edition), 2011, 50(1): 31-37. DOI:10.3969/j.issn.1000-2456.2011.01.005] |

| [26] |

文琪, 开华金. 多元主体: 新时期农村社区建设动力分析[J]. 重庆交通大学学报(社会科学版), 2015, 15(6): 1-4. [Wen Qi, Kai Huajin. Multiple subjects: The rural community construction in the new period of dynamic analysis[J]. Journal of Chongqing Jiaotong University (Social Science Edition), 2015, 15(6): 1-4.] |

| [27] |

任强, 毛丹. 中国农村社区建设中的五种实践逻辑——基于对浙江省的政策与实践观察[J]. 山东社会科学, 2015(9): 63-71. [Ren Qiang, Mao Dan. Five kinds of practical logic in rural community construction in China: Based on policy and practice observation of Zhejiang province[J]. Shandong Social Science, 2015(9): 63-71. DOI:10.3969/j.issn.1003-4145.2015.09.010] |

| [28] |

朱勇. 农村社区建设动力机制创新的原则及思路[J]. 中国民政, 2007(11): 17-19. [Zhu Yong. Principles and ideas for the innovation of the power mechanism of rural community construction[J]. China Civil Affairs, 2007(11): 17-19. DOI:10.3969/j.issn.1002-4441.2007.11.005] |

| [29] |

陈旭峰. 农村社区建设模式构建的理论研究[J]. 东南学术, 2013(5): 67-72. [Chen Xufeng. Theoretical research on the construction model of rural community construction[J]. Southeast Academic Research, 2013(5): 67-72.] |

| [30] |

廖彦富. 新型农村社区建设的难与路[J]. 山西农业大学学报(社会科学版), 2015, 14(10): 982-987. [Liao Yanfu. The dilemma and path of new rural community construction[J]. Journal of Shanxi Agricultural University (Social Science Edition), 2015, 14(10): 982-987. DOI:10.3969/j.issn.1671-816X.2015.10.003] |

| [31] |

龙花楼, 刘彦随, 邹健. 中国东部沿海地区乡村发展类型及其乡村性评价[J]. 地理学报, 2009, 64(4): 426-434. [Long Hualou, Liu Yansui, Zou Jian. Assessment of rural development types and their rurality in eastern coastal China[J]. Acta Geographica Sinica, 2009, 64(4): 426-434. DOI:10.3321/j.issn:0375-5444.2009.04.005] |

| [32] |

龙花楼. 论土地利用转型与乡村转型发展[J]. 地理科学进展, 2012, 31(2): 131-138. [Long Hualou. Land use transition and rural transformation development[J]. Progress in Geographiy, 2012, 31(2): 131-138.] |

| [33] |

葛丹东, 华晨. 论乡村视角下的村庄规划技术策略与过程模式[J]. 城市规划, 2010, 34(6): 55-59, 92. [Ge Dandong, Hua Chen. Technical tactics and process model of village planning in the perspective of countryside[J]. City Planning Review, 2010, 34(6): 55-59, 92. DOI:10.3969/j.issn.1000-3363.2010.06.008] |

| [34] |

贺艳华, 唐承丽, 周国华, 等. 我国中部地区农村聚居现状及调控模式研究[J]. 人文地理, 2014, 29(3): 95-102. [He Yanhua, Tang Chengli, Zhou Guohua, et al. The present situation and regulation modes of rural settlements in central China[J]. Human Geography, 2014, 29(3): 95-102. DOI:10.3969/j.issn.2095-0446(h).2014.03.013] |

| [35] |

窦银娣, 刘一曼, 李伯华, 等. 湖南省城市人居环境与新型城镇化耦合发展的时空演变研究[J]. 西北师范大学学报(自然科学版), 2016, 52(5): 107-113. [Dou Yindi, Liu Yiman, Li Bohua, et al. Temporal spatial evolution of the coupling development between urban human settlement environment and new type urbanization in Hunan province[J]. Journal of Northwest Normal University (Natural Science), 2016, 52(5): 107-113.] |

| [36] |

曹璐. 乡村规划体系的问题与创新方向[J]. 中国土地, 2018(8): 13-14. [Cao Lu. The problems and innovation directions of rural planning system[J]. China Land, 2018(8): 13-14.] |

| [37] |

刘健. 山东省新型农村社区发展模式与规划对策研究[D]. 济南: 山东建筑大学, 2010: 32-37. [Liu Jian. Study About Development and Planning Strategies of New Rural Community of Shandon Province[D]. Jinan: Shandong Jianzhu University, 2010: 32-37.]

|

| [38] |

祝溢. 成都市成华区农村新型社区规划研究[D]. 成都: 西南交通大学, 2009: 23-29. [Zhu Yi. Researches on Planning of the New Rural Communities in Chenghua District of Chengdu[D]. Chendu: Southwest Jiaotong University, 2009: 23-29.]

|