时间地理学作为探索个体时空行为与客观环境关系的方法论,面临着对情感等主观要素认识不足的挑战[1]。时间地理学主张从微观尺度上关注个体在时空间上的连续行为,通过时空路径、时空棱柱等符号系统来分析有限资源对个体行为的制约关系[2],在城市规划、旅游规划、公共健康等领域得到了广泛应用[3]。早期的时间地理学被看作是一种“物质主义”的方法论,过于简化人的复杂性,忽略了行为主体的内在精神世界和主观能动性[1, 4],这一立场在人本主义思潮和地理学“情感转向”的冲击下受到了极大的挑战[5, 6]。情感地理学系统地阐述了情感、感知、价值观等行为主观要素会影响人类行为的观点[5],学者们开始将个体特征、行为偏好、主观情感、社会背景等要素纳入时空间研究范畴[7],并在行为解读过程中逐渐重视对主观情感体验的讨论。伴随着旅游情感路径[8]、地理叙事分析[9]等理论方法开始出现,在时空间行为解读中加入主观要素分析的重要性和可行性逐步被广泛认可[10]。

近年来,旅游行为的研究中对时间地理学理论的学习与应用不断增加,但在解读旅游行为时,对主观要素的分析、行为环境与情感变化的互动过程研究仍需加强。首先,时空行为本身是影响主观情感形成的重要因素。大量研究验证了时空行为活动的时长、类型、顺序以及行为模式等要素对个体主观情感的显著影响,如Falk等提到个体在参观博物馆后的主观体验会受到游览顺序的影响[10];王心蕊等在“休闲—幸福感”理论模型中发现休闲活动的类型、时长等活动要素会显著影响到居民幸福感[11];Zakrisson等也关注到拥有不同时空行为模式的游客会具有不同的主观感受[12]。其次,现有研究中行为环境对行为以及相关主观情感影响的关注仍显不足。行为环境研究集中讨论了个体所处的建成环境对主观情感的影响[13],其本质仍是关注个体时空行为与满意度、幸福感之间的关系。仅有少量研究真正认识到行为环境可能会使个体获得不同的情绪或情感,进而影响时空行为决策[14]。如McQuoid指出低收入女性的出行会主动避让一些可能或曾经让她们感到困窘、恐惧的空间环境,活动范围相对固定且局限,个体由此对某一空间形成向往感或压迫感[6]。第三,对情感变化的认识在一定程度受限于数据收集与测量方法[15, 16]。主观情感具有一定的复杂性,对主观情感的实际测量普遍因混杂了长短期感受和多维语义而存在挑战[12, 17],鲜有研究实现了行为信息和情感信息的同步准确测量[18]。行为环境与主观情感是在混杂且不确定的空间环境中互动的[12, 19],因此如何刻画行为环境属性,是实现两者互动分析的重要难题。

自然教育旅游依赖行为环境实现教学与学习过程,并使游客获得保护教育感知等主观感受,是开展游客时空行为与主观情感互动分析的理想案例情景。保护教育感知(简称“保育”)作为游客感知的一个分支,指游客通过与具有教育功能的空间环境互动所获得的以同情、珍惜或保护动植物为主的教育感[20, 21],在希望通过旅游实现自我提升、亲子教育、环保意识培养的游客中备受关注,并因其与环境保护的密切联系成为相关研究的重点。游客保育感知可体现为知识、态度和行为意向三个维度上的情感变化[22],分别表现为:游客对生态方面科学知识、环境知识和保育知识的了解,游客对保护生态重要性和价值的认同,以及游客对保护动物系列行为的意愿[23]。

游客保育感知可能会受到游客行为活动类型和环境属性的共同影响[24]。在自然教育旅游中,游客行为活动可分为知识解说和互动体验,与动植物、工作人员、多媒体展示系统等的交流互动会比传统的知识解说提供更多维的感官刺激,使游客拥有更好的教育体验[25]。在旅游环境中加入情感属性会帮助游客认知保育信息,提高保育感知水平[26, 27]。如Ballantyne等发现,情感引导会使游客们更投入海龟旅行,更容易产生保育感知[28]。研究表明,环境的情感属性可分为正面和负面,游客享受娱乐性服务时需要热情的、愉快的正面情感表达,严肃的、悲伤的负面情感引导则被运用在部分教育场景中[19]。这种情感展示规则还不明确,如何在旅游情景下匹配行为活动与环境的情感属性尚待探索。

综上,本研究将选取香港海洋公园为案例地,采用GPS轨迹分析法、问卷分析法以及实地实验法,对个体行为及保育感知水平展开准确测量,探索不同时空行为模式的游客间保育感知变化的差异,讨论行为活动、行为环境属性对保育感知的影响。研究旨在通过关注时空行为与保育感知的互动关系研究,推进时间地理学中相关理论的应用和构建;强调在旅游行为解读过程中关注主观要素的重要性,为实现游客行为与保育感知的测量、关注两者间关系提供可参考的方法。此外,本研究还希望通过实证研究,为如何提升游客教育体验与保育感知、增强旅游地教育功能提供科学建议。

2 研究设计 2.1 案例地选择香港海洋公园是一个集娱乐、教育于一体的世界级海洋保育主题乐园,因其既能够满足游客休闲娱乐、亲近动物的娱乐需求,又通过教育环境建设提供生态保育的教育体验,受到社会各界的欢迎。公园内拥有各类项目和场馆共50余个,其中近三分之一属于教育性场馆。在保育信息展示形式方面,游客能够在海洋奇观、水母万花筒等场馆中接受文字、图片或视频等载体提供的知识解说,也能够在海洋剧场、寻鲨探秘等场馆中通过触摸投喂、虚拟交互、观赏表演等方式体验与动物之间的亲密互动。在情感信息传递方面,公园整体的氛围基调以正面情绪为主,引导游客通过欣赏可爱的动物与优美的环境来实现寓教于乐,部分场馆也会通过强调动物濒临灭绝的生存现状、环境污染程度的严重性等负面情绪来唤醒人们的保育感知。香港海洋公园在环境设计与活动安排方面都非常关注游客的教育体验,具备很强的可操作性和应用价值。

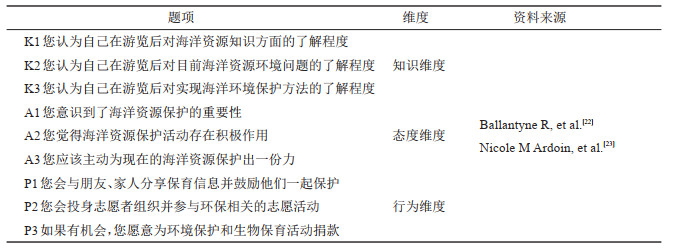

2.2 调研过程研究团队在2019年5月7—12日对香港海洋公园展开了为期6天的实地调研,共包括两个阶段。第一阶段是游客时空行为跟踪调研,采用GPS轨迹分析法和问卷调查法。首先在海洋公园入口处采用偶遇抽样法邀请游客下载微足迹APP,用于记录其全程的轨迹信息;在游览后、离园前返回调研展台处,由工作人员辅助完成问卷的填写。问卷包括个人社会经济属性和保育感知评估两部分,对保育感知的问卷设计从知识、态度和行为三个维度展开,所含题项主要参考了Ballantyne等的已有研究成果(表 1)。

| 表 1 保育感知水平量表 Tab.1 Scale of Conservation Educational Perception |

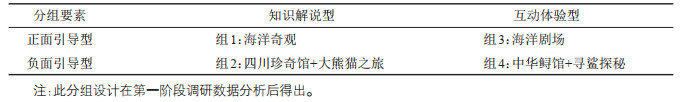

第二阶段是控制教育环境线路的实验组调研。基于对第一阶段的行为轨迹数据聚类,选择相同体量的教育场馆(或组合)为实验场所(表 2),分三步进行实验:①在入口处采用偶遇抽样的形式选择被试者,直接将同意参与实验的被试者带至由实验人员选定的实验场所入口处;②让游客在指定场馆组合中用30分钟左右的时间进行自由游览,实验过程中除了时间控制外不作其他任何干预;③线路游览结束后,邀请受试者完成包含个人社会经济属性调查和保育感知水平评估的问卷,进行简单的开放式访谈并表达感谢。

| 表 2 实验分组设计 Tab.2 Design of Grouping Experiments |

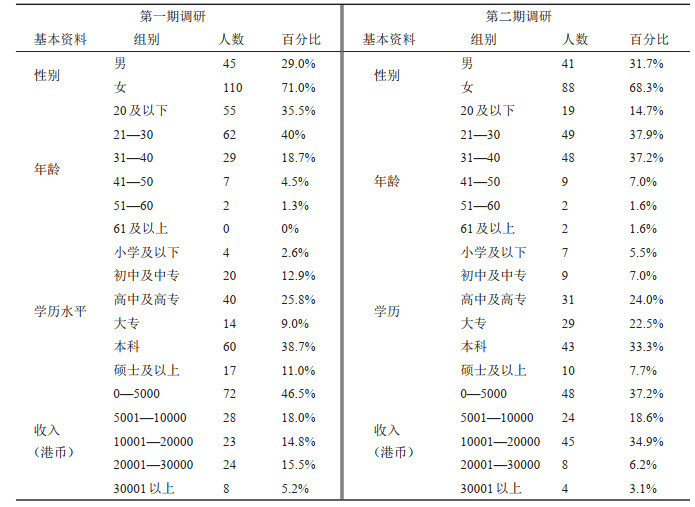

本研究共展开的两阶段调研中,第一阶段的游客时空行为调研共从498条GPS轨迹中筛选出完整、无间断、覆盖教育性场馆、可清晰辨识的有效样本264条,有效率53%;填写完整的有效问卷155份,有效率100%。有效样本中女性占到七成,年龄以40岁以下的人群为主,学历以高中高专和本科为主,月收入在5000元以下的群体占比最高。第二阶段的实地实验调研共获得129个有效样本,根据实验设计的2*2分组来看,组1样本30个,组2样本30个,组3样本36个,组4样本33个,样本有效率100%,样本量适合进行后续的数据分析。样本中女性数量明显大于男性,年龄、学历分布以40岁以下、高中及高专和本科为主,月收入方面0—5000元和10001—20000元的群体占比较高(表 3)。两个阶段的样本特征相似,各项属性基本符合观测到的海洋公园游客大盘特征,具有一定的代表性。

| 表 3 样本基本属性信息 Tab.3 Sample Profile |

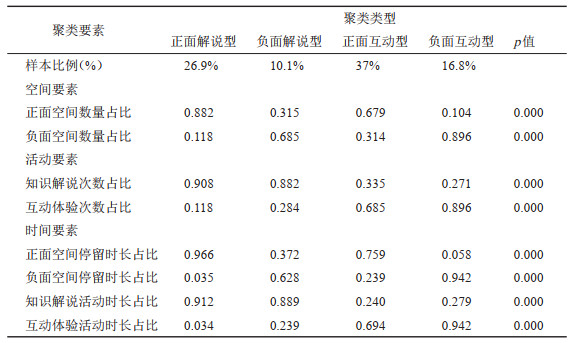

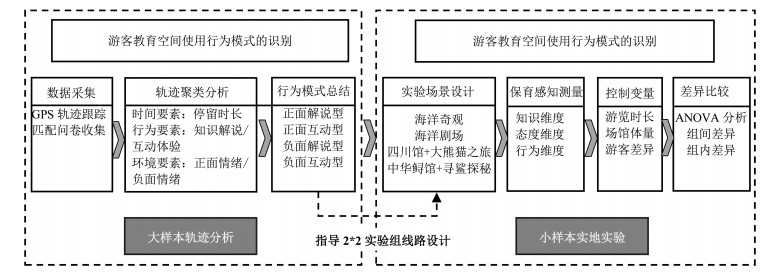

第一阶段数据分析的目的是识别、总结游客教育空间使用模式,并对不同类型游客的保育感知水平进行比较。分析步骤如下:①使用ArcGIS软件将轨迹数据可视化,进行异常点清洗;以各场馆项目区域作为叠加数据,以GPS记录的游客游览路径及停留点作为输入数据,使用叠加分析判断游客停留的场馆项目和停留时长。②采用SPSS19.0软件中的K-Means法,以游客时空行为的时间要素(各类行为细分要素所用时长占总时长的比例)、空间要素特征(到访正面引导空间、负面引导空间的数量占总到访场馆数的比例)、活动要素特征(参与知识解说、互动体验的次数占总活动次数的比例)作为聚类要素进行分析,并对聚类得出的行为模式类型进行可视化表达;③对不同类别行为模式的游客进行保育教育感知水平差异的比较。

第二阶段数据分析的目的是在更可控的实验情景中进一步验证游客时空行为与主观情感之间的关系。分析步骤如下:①采用SPSS19.0软件中的因子降维法,对保育感知水平三个维度因子得分进行计算;②采用双因素方差分析法,比较进行了不同类型游览行为后实验组间的保育感知水平差异(图 1)。

|

图 1 实证研究框架 Fig.1 Empirical Research Framework |

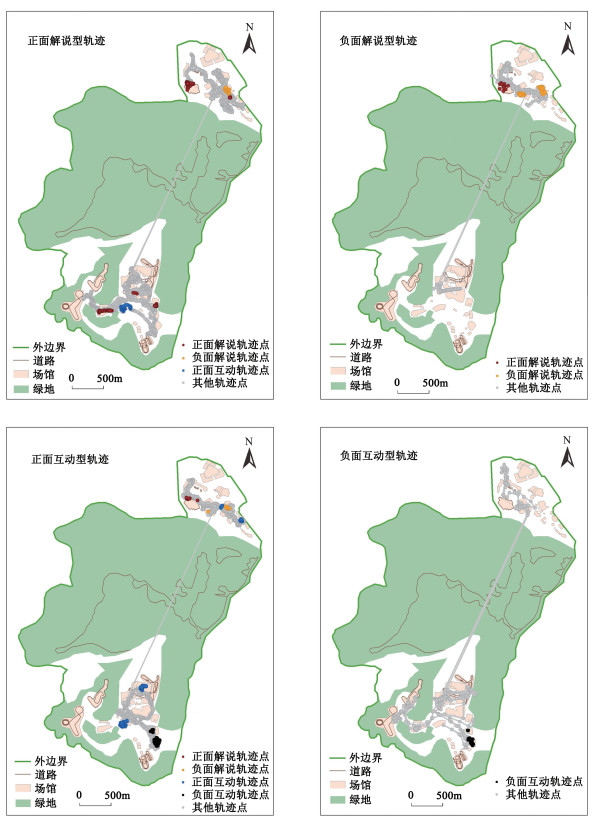

根据游客时空行为聚类结果可知,游客在游览过程中对香港海洋公园教育空间的使用模式可分为四大类。本研究根据“空间要素特征+活动要素特征”的原则对每一类行为模式进行命名。第一类游客游览正面空间数量的占比、参与知识解说次数的占比均在90%左右,在同类空间和活动中停留时长占比为96.5%和91.2%,被命名为正面解说型游客。第二类游客的负面空间数量占比、知识解说次数占比分别为68.5%和88.2%,在同类空间和活动中停留时长占比为62.8%和88.9%,被命名为负面解说型游客。同理,将第三类、第四类游客分别命名为正面互动型和负面互动型。在各类游客的数量比例方面,正面互动型的游客数量最多,占比达到37%;正面解说型的游客数量其次,占比26.9%,负面互动型和负面解说型的游客数量较少,分别占比16.8%和10.1%(表 4)。

| 表 4 游客时空行为聚类结果 Tab.4 K-Means Cluster Analysis Results |

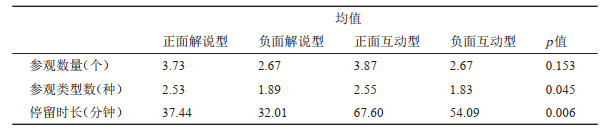

四类游客的时空行为模式存在明显的差异(图 2)。正面解说型的游客会在游览过程中多次到访多类型的教育场馆,其中正面解说型场馆最多,且均匀分布在全过程中;负面解说型的游客会在游览前期集中、连续到访多个负面解说型场馆,且在场馆中的停留时长较短,后续游览围绕娱乐设施展开,不再进入任何教育场馆;正面互动型的游客主要围绕正面互动型场馆展开游览,会到访多个类别、一定数量的教育场馆,其中以互动体验型为主;负面互动型的游客基本上只在游览中后期进入负面互动型的场馆,并在其中停留较长时间,其余时间都较少进入教育场馆。使用方差分析对比四类游客场馆到访数量、类型数量和总时长发现(表 5),四类游客到访教育场馆的类型数存在着显著差异(p=0.045<0.05),正面型游客到访教育场馆的种类明显多于负面型游客;四类游客在教育场馆中总停留时长存在着显著差异(p=0.006<0.05),互动型游客的停留时长明显多于解说型的游客;在到访教育场馆的总数量方面,四类游客间不存在显著差别(p=0.153>0.05)。

|

图 2 四类游客的时空行为模式图 Fig.2 Behavior Patterns of Four Types Among Visitors |

| 表 5 不同类型的游客间行为特征的差异 Tab.5 Differences in Behavioral Characteristics Among Different Tourist Types |

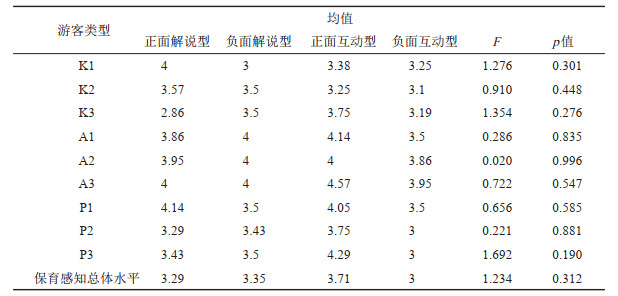

根据轨迹特征将香港海洋公园的游客聚成四类后,进一步使用方差分析法,比较四类游客之间的教育感知水平差异,以期探索不同的时空行为模式下游客主观情感的变化程度。问卷中的K1—K3题项、A1—A3题项、P1—P3题项分别是对游客在知识维度、态度维度和行为维度上情感变化的测量,保育感知总体水平题项则是游客对本人保育感知水平的自我评价。量表的Cronbach's α值为0.893,KMO值为0.881,Barttle球形检验的卡方为674.962,Sig值为0.000,这说明测量量表数据可靠,且量表具备良好的结构效度。方差分析结果如表 6所示,保育感知在各维度上的水平方面,正面解说型游客在知识维度上保育感知水平最高,正面互动型游客在态度维度和行为维度上的保育感知水平最高;保育感知总体水平方面,正面互动型游客的自评得分最高,为3.71,负面解说型、正面解说型和负面互动型游客分别以3.35、3.29、3的自评得分次之。然而,无论是从知识、态度、行为三个维度上客观测量保育感知,还是使用自我报告法测量游客的保育感知总体水平,尽管可以通过均值的大小发现四类游客的保育感知水平存在些许差别,但是这一差别在统计学意义上均为不显著(p> 0.01),该结果与前文的预期明显不符。

| 表 6 不同类型的游客间保育感知水平的差异 Tab.6 Differences in Tourism Educational Perception Among Different Tourist Types |

对此,本研究试图对该结果进行原因分析:首先在第一阶段的调研过程中,游客的游览发生在一个非均质的混合环境中,尽管各类游客均表现出了以一类场馆为核心的游览行为特征,但是整个行为过程仍然过于混杂,这种不确定的环境背景下很难去准确关注游客行为与主观情感之间的关系[29]。其次,游客保育感知水平在全程游览结束后才进行测量,这使得游客保育感知可能会受到游客记忆能力等因素的干扰。

3.2 基于实地实验法的时空行为与情感差异关系研究第一阶段的结果与反思为第二阶段调研的开展提供了指导。一方面,不显著的结果再次强调了行为环境不确定性可能带来的情感变化,保证情感测量的时效性、在稳定可控的环境背景下采用实地实验法展开第二阶段调研成为研究推进的方向;另一方面,聚类结果有助于认识实际场景中游客对教育场馆的使用情况,四类游客的行为特征直接指导了第二阶段实地实验的场景设计。根据上述分析,第二阶段的实验场景设计如表 2所示,并要求受试者在游览指定线路后立即被邀请填写保育感知水平评价问卷。本研究将通过分析和比较不同实验组别间游客保育感知水平的差异,深入探究时空行为与个体情感之间的关系。

第一步是通过因子降维来计算游客保育感知水平评价问卷中各题项的权重。首先,信度和效度检验显示,游客保育感知水平评价问卷的Cronbach's α值为0.842,KMO值为0.811,Barttle球形检验的卡方为610.063,Sig值为0.000,这说明测量量表数据可靠,且量表具备良好的结构效度。其次,采用主成分分析法进行公因子提取,在量表题项中提取出特征根大于1的因子,累计贡献率达到76.535%;采取最大方差法得到旋转后的因子载荷矩阵,删除了题项P1,最终提取出知识维度、态度维度和行为维度三个因子,因子贡献率分别为29.890%、26.083% 和20.562%。最后,将因子贡献率进行归一化处理得到三个维度的指标权重,并使用因子得分作为衡量游客在三个维度上保育感知水平高低的指标。

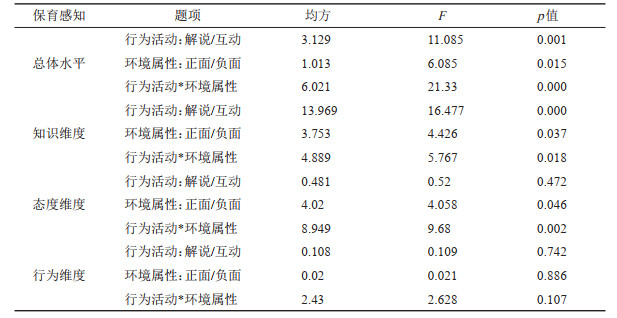

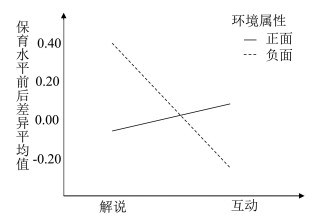

第二步是使用双因素方差分析来探索行为活动类型、环境情感属性对游客保育感知水平的影响。结果显示:①在保育感知总体水平方面(表 7),行为活动类型、环境情感属性的主效应都显著影响(p=0.001,p=0.015),且两因素的交互效应显著(p=0.000),交叉效应的F值高于两因素,这说明保育感知总体水平受到行为活动类型和环境情感属性的共同影响且交叉效应影响更大;②对交叉效应进一步分析可以发现,在游览前后的保育感知水平差异的平均值方面(图 3),指定线路分组对保育感知总体水平差异的影响作用为:负面解说>正面互动>正面解说>负面互动,其中负面解说组和正面互动组都能够显著提高保育感知水平,而正面解说组和负面互动组可能存在负向影响;③在保育感知水平的不同维度方面,知识维度的影响上,行为活动类型、环境情感属性的p值均小于0.05,说明这两个因素均显著影响到游客知识维度的变化;两者的交互效应显著(p=0.018),在负面环境中接受知识解说的知识提升显著优于正面环境(p=0.005),在负面环境中进行互动体验的知识提升则显著劣于知识解说(p=0.000);态度维度上的差异可以发现,行为活动类型的主效应不显著(p=0.472),环境情感属性的主效应(p=0.046)、两因素的交互效应(p=0.02)显著影响游客的态度维度;在行为维度方面,各因素的主效应及交互效应均不显著(p>0.05),这可能说明了行为维度作为保育感知的最高等级很难被案例地现场阶段的场馆环境和游览活动所影响[30]。

| 表 7 保育感知的双因素方差分析 Tab.7 Two Factors Variance Analysis Results for Educational Perception Level |

|

图 3 行为活动与环境属性的交互效应 Fig.3 Interaction Between Activities and Environment Attributes |

游客时空行为的主观情感研究既是旅游研究的基本要求,也是推动时间地理学广泛、科学应用的关键。本研究以主题公园中的自然教育旅游为情景,采用GPS轨迹分析与实地实验法,完成了游客行为追踪、聚类与保育感知的科学测量,并对行为活动、行为环境属性与保育感知的关系进行探索。

本研究主要得到三个结论。第一,对香港海洋公园游客进行行为聚类发现,游客会因其参与的活动类型不同、所处场馆的情绪属性不同分为正面解说型、负面解说型、正面互动型、负面互动型四类。其中,参观正面情绪的场馆会提升游客到访多类型教育场馆的积极性,体验互动活动则会延长游客在教育性场馆中停留的时长。第二,游客的保育感知与行为活动类型、环境情感属性间的主效应都显著影响,两因素的交互效应显著且强于两因素的单独影响。保育感知总体水平的游览前后差异方面,负面解说型和正面互动型的游览行为会给游客带来保育感知提升。第三,游客行为活动和行为环境属性对游客保育感知水平的显著影响主要集中在知识层、态度层上的变化,行为维度变化并不显著。

上述结论通过实证分析明确了个体行为环境的情感展示规则。在正面情感环境中开展互动体验更容易提升游客的保育感知,负面的情感环境则与知识解说活动更为匹配,也具有较好的教育与学习效果。经验学习理论中的“经历体验—反思—知识概念化—行为实践”四阶段循环模式为理解该结果做出了解释[31]。互动体验活动多通过情景引导引发游客主动反思与感情变化,促使其主动回想保育知识和观点,进而产生保育行为,在这个过程中积极的氛围更能加深游客的沉浸式体验。知识解说则通过对知识的传递与强调来实现教育功能,因此引起反思的负面情绪氛围更有助于实现知识回溯,提高教育感知效果。

本研究主要有三个方面的贡献。首先,本研究丰富了时空行为研究中对主观要素的探索[1, 9],通过结合大尺度的行为模式识别与小尺度的类别化空间实验,扩展了混杂且不确定环境中的情感分析方法,即创造类别化空间环境并实测行为发生前后的感知水平,从而校正情感的长短期混杂与空间环境的情绪氛围混杂,建立起相对明确的行为过程与情感变化的直接连接。这既实现了对现有时空行为研究中主观因素研究的方法拓展,同时也较好的回应了时间地理学研究中对主观情感持续关注的发展取向[32, 33]。其次,本研究通过GPS、问卷、实验数据相结合的多源数据采集方法,在旅游情景下对以游客保育感知为代表的深层情感进行了精细测量[22]。这证明了高精度时空行为数据与主观体验数据的结合能够有效推动游客时空行为研究的发展[18],但也面临着GPS数据收集难度较大、问卷数据覆盖范围较小等问题。伴随着技术的逐渐发展,游客位置数据的获取方式进一步丰富化,微博数据[34]、社交媒体数据[35]、网络游记[36]等均可被用于旅游时空行为研究,需要更多研究探索文本、图像、影像的数据融合与标准测量等议题。最后,研究为以主题公园为代表的功能性场所的规划设计提供了科学导向。在旅游地空间规划中,不仅要考虑游览路径、空间布局、时间安排等方面的设计与建设[37],还需要提供形式丰富、数量充足的游览活动,通过解说系统、导览系统等有意识地营造旅游环境的情感属性。游览活动与环境情感之间的合理匹配对提升游客教育体验可能会有事半功倍的效果[8],因此其意义更为重要。

本研究仍存在一定的局限性。研究没有考虑到游客的个人理解、建构能力对行为—情感机制的影响。在操作层面上,两个阶段的有效样本量都可适度增加;实地实验是在非实验室环境下展开的,较难完全实现干扰因素的控制。

| [1] |

柴彦威, 赵莹. 时间地理学研究最新进展[J]. 地理科学, 2009, 29(4): 593-600. [Chai Yanwei, Zhao Ying. Recent development in time geography[J]. Scientia Geographica Sinica, 2009, 29(4): 593-600. DOI:10.3969/j.issn.1000-0690.2009.04.022] |

| [2] |

Hägerstrand T. What about people in regional science?[J]. Papers in Regional Science, 1970, 24(1): 7-24. |

| [3] |

柴彦威. 时间地理学的起源、主要概念及其应用[J]. 地理科学, 1998, 18(1): 70-77. [Chai Yanwei. Time geography: Its origin, key concepts and applications[J]. Scientia Geographica Sinica, 1998, 18(1): 70-77.] |

| [4] |

Kwan M P. Affecting geospatial technologies: Toward a feminist politics of emotion[J]. The Professional Geographer, 2007, 59(1): 22-34. DOI:10.1111/j.1467-9272.2007.00588.x |

| [5] |

朱竑, 高权. 西方地理学"情感转向"与情感地理学研究述评[J]. 地理研究, 2015, 34(7): 1394-1406. [Zhu Hong, Gao Quan. Review on "emotional turn" and emotional geographies in recent western geography[J]. Geographical Research, 2015, 34(7): 1394-1406.] |

| [6] |

McQuoid J, Dijst M. Bringing emotions to time geography: The case of mobilities of poverty[J]. Journal of Transport Geography, 2012, 23: 26-34. DOI:10.1016/j.jtrangeo.2012.03.019 |

| [7] |

柴彦威, 张艳. "新"时间地理学——瑞典Kajsa团队的创新研究[J]. 人文地理, 2016, 31(5): 19-24, 46. [Chai Yanwei, Zhang Yan. "New" time-geography: A review of recent progresses of time-geographical researches from Kajsa Ellegard in Sweden[J]. Human Geography, 2016, 31(5): 19-24, 46. DOI:10.3969/j.issn.1673-6974.2016.05.017] |

| [8] |

黄潇婷. 基于时空路径的旅游情感体验过程研究——以香港海洋公园为例[J]. 旅游学刊, 2015, 30(6): 39-45. [Huang Xiaoting. A study of tourists' emotional experience process based on space-time path: A case study of Ocean Park in Hong Kong[J]. Tourism Tribune, 2015, 30(6): 39-45. DOI:10.3969/j.issn.1002-5006.2015.06.004] |

| [9] |

关美宝, 谷志莲, 塔娜, 等. 定性GIS在时空间行为研究中的应用[J]. 地理科学进展, 2013, 32(9): 1316-1331. [Kwan Mei-Po, Gu Zhilian, Ta Na, et al. The application of the qualitative GIS in space-time research[J]. Progress in Geography, 2013, 32(9): 1316-1331.] |

| [10] |

Falk J, Storksdieck M. Using the contextual model of learning to understand visitor learning from a science center exhibition[J]. Science Education, 2005, 89(5): 744-778. DOI:10.1002/sce.20078 |

| [11] |

王心蕊, 孙九霞. 城市居民休闲与主观幸福感研究: 以广州市为例[J]. 地理研究, 2019, 38(7): 1566-1580. [Wang Xinrui, Sun Jiuxia. Urban residents' leisure and subjective well-being: Evidences from Guangzhou, China[J]. Geographical Research, 2019, 38(7): 1566-1580.] |

| [12] |

Zakrisson I, Zillinger M. Emotions in motion: Tourist experiences in time and space[J]. Current Issues in Tourism, 2012, 15(6): 505-523. DOI:10.1080/13683500.2011.615391 |

| [13] |

周素红, 彭伊侬, 柳林, 等. 日常活动地建成环境对老年人主观幸福感的影响[J]. 地理研究, 2019, 38(7): 1625-1639. [Zhou Suhong, Peng Yinong, Liu Lin, et al. The impact of built environment on wellbeing of older adults under different geographic contexts[J]. Geographical Research, 2019, 38(7): 1625-1639.] |

| [14] |

Pacione M. Urban environmental quality and human well-being: A social geographical perspective[J]. Landscape and Urban Planning, 2003, 65(1/2): 19-30. |

| [15] |

丁新军, 吴佳雨, 粟丽娟, 等. 国际基于时间地理学的旅游者行为研究探索与实践[J]. 经济地理, 2016, 36(8): 183-188, 201. [Ding Xinjun, Wu Jiayu, Su Lijuan, et al. A review on international research and practice of tourist behavior from the perspective of time geography[J]. Economic Geography, 2016, 36(8): 183-188, 201.] |

| [16] |

赵莹, 柴彦威, 桂晶晶. 中国城市休闲时空行为研究前沿[J]. 旅游学刊, 2016, 31(9): 30-40. [Zhao Ying, Chai Yanwei, Gui Jingjing. Prospects for urban leisure studies in China: A perspective of spacetime behavior[J]. Tourism Tribune, 2016, 31(9): 30-40. DOI:10.3969/j.issn.1002-5006.2016.09.014] |

| [17] |

Shoval N, Schvimer Y, Tamir M. Real-time measurement of tourists' objective and subjective emotions in time and space[J]. Journal of Travel Research, 2018, 57(1): 3-16. DOI:10.1177/0047287517691155 |

| [18] |

赵莹, 王珂, 陈芳芳, 等. 基于智能手机的旅游行为多源数据采集方[J]. 旅游导刊, 2017, 1(4): 93-98. [Zhao Ying, Wang Ke, Chen Fangfang, et al. Multi-source data collection method for tourism behavior based on smart phone[J]. Tourism and Hospitality Prospects, 2017, 1(4): 93-98.] |

| [19] |

Wijeratne A J C, Van Dijk P A, Kirk-Brown A, et al. Rules of engagement: The role of emotional display rules in delivering conservation interpretation in a zoo-based tourism context[J]. Tourism Management, 2014, 42(6): 149-156. |

| [20] |

刘建国, 黄杏灵, 晋孟雨. 游客感知: 国内外文献的回顾及展望[J]. 经济地理, 2017, 37(5): 216-224. [Liu Jianguo, Huang Xingling, Jin Mengyu. Research progress and enlightenment of tourist perception[J]. Economic Geography, 2017, 37(5): 216-224.] |

| [21] |

李文明. 生态旅游环境教育效果评价实证研究[J]. 旅游学刊, 2012, 27(12): 80-87. [Li Wenming. A case study on the effect evaluation of ecotourism environmental education[J]. Tourism Tribune, 2012, 27(12): 80-87.] |

| [22] |

Ballantyne R, Packer J, Hughes K. Conservation learning in wildlife tourism settings: Lessons from research in zoos and aquariums[J]. Environmental Education Research, 2007, 13(3): 367-383. |

| [23] |

Nicole M A, Mele W, Alison W B, et al. Nature-based tourism's impact on environmental knowledge, attitudes, and behavior: A review and analysis of the literature and potential future research[J]. Journal of Sustainable Tourism, 2015, 23(6): 838-858. |

| [24] |

Pettersson R, Zillinger M. Time and space in event behaviour: Tracking visitors by GPS[J]. Tourism Geographies, 2011, 13(1): 1-20. |

| [25] |

Huang X, Loo B P Y, Zhao Y, et al. Incorporating personal experience in free-choice environmental learning: Lessons from a zoological theme park[J]. Environmental Education Research, 2019, 4(1): 1-17. |

| [26] |

Apps K, Dimmock K, Huveneers C. Turning wildlife experiences into conservation action: Can white shark cage-dive tourism influence conservation behaviour?[J]. Marine Policy, 2018, 88(1): 108-115. |

| [27] |

Christensen A, Rowe S, Needham M D. Value orientations, awareness of consequences, and participation in a whale watching education program in oregon[J]. Human Dimensions of Wildlife, 2007, 12(4): 289-293. |

| [28] |

Ballantyne R, Packer J, Hughes K. Tourists' support for conservation messages and sustainable management ptouriractices in wildlife tourism experiences[J]. Tourism Management, 2009, 30(5): 658-664. |

| [29] |

Kwan M P. The uncertain geographic context problem[J]. Annals of the Association of American Geographers, 2012, 102(5): 958-968. |

| [30] |

Jacobs M H, Harms M. Influence of interpretation on conservation intentions of whale tourists[J]. Tourism Management, 2014, 42(6): 123-131. |

| [31] |

Sternberg R J, Zhang L. Perspectives on Thinking, Learning, and Cognitive Styles[M]. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 2001: 227-247.

|

| [32] |

潘丽丽, 王晓宇. 基于主观心理视角的游客环境行为意愿影响因素研究——以西溪国家湿地公园为例[J]. 地理科学, 2018, 38(8): 1337-1345. [Pan Lili, Wang Xiaoyu. The factors affecting the intention to exhibit environmental behavior by tourists: A case study of Xixi National Wetland Park in Hangzhou[J]. Scientia Geographica Sinica, 2018, 38(8): 1337-1345.] |

| [33] |

De V J, Schwanen T, Van A V, et al. Travel and subjective well-being: A focus on findings, methods and future research needs[J]. Transport Reviews, 2013, 33(4): 421-442. |

| [34] |

李君轶, 唐佳, 冯娜. 基于社会感知计算的游客时空行为研究[J]. 地理科学, 2015, 35(7): 814-821. [Li Junyi, Tang Jia, Feng Na. Research on spatiotemporal behavior of tourists based on social perception calculation[J]. Scientia Geographica Sinica, 2015, 35(7): 814-821.] |

| [35] |

苟思远, 李钢, 张可心, 等. 基于自媒体平台的"旅游者"时空行为研究——以W教授的微信"朋友圈"为例[J]. 旅游学刊, 2016(8): 71-80. [Gou Siyuan, Li Gang, Zhang Kexin, et al. Space-time behavior of "tourists" based on self-media platform: A case study of professor W's Wechat moments[J]. Tourism Tribune, 2016(8): 71-80.] |

| [36] |

张鲜鲜, 李婧晗, 左颖, 等. 基于数字足迹的游客时空行为特征分析——以南京市为例[J]. 经济地理, 2018, 38(12): 226-233. [Zhang Xianxian, Li Jinghan, Zuo ying, et al. Analysis of Spatial and temporal behavior characteristics of tourists based on digital footprints: A case study of Nanjing city[J]. Economic Geography, 2018, 38(12): 226-233.] |

| [37] |

赵莹, 汪丽, 黄潇婷, 等. 主题公园演艺项目对旅游者活动空间的影响——基于时空可达性的分析[J]. 旅游学刊, 2017, 32(12): 49-57. [Zhao Ying, Wang Li, Huang Xiaoting, et al. The impact of audience participation at a theme park show on tourists' activity space: A space-time accessibility perspective[J]. Tourism Tribune, 2017, 32(12): 49-57.] |