2. 华东师范大学 地理信息科学教育部重点实验室, 上海 200241

2. Key Laboratory of Geographic Information Science(Ministry of Education), East China Normal University, Shanghai 200241, China

职住关系是城市居民日常生活的重要组成部分,也是评价城市空间合理性的重要依据[1]。自1960年代Kain提出“空间不匹配”假设以来[2],大量研究关注城市内部居住隔离和群体社会属性差异与通勤的关系,并使用通勤、就业方面的测度指标来反映大都市区内弱势群体的职住关系[3-5]。近年来,学者越来越强调职住关系的动态演变,以透视宏观社会转变与微观个体生活之间的互动关系[6, 7];在实证研究中发展出了个体家庭生命周期[8]、个人日常行为组织[9]、个体与家庭的职住决策过程[10, 11]、职住区位再选择[12]等新的视角,用以探讨职住关系演变及其对城市空间重构的影响,为国内学者提供了借鉴。

在制度改革、历史遗留及路径依赖等因素共同作用下,中国城市的职住关系变化更为复杂[13]。伴随着制度转型与空间重构,计划经济时期职住接近的布局模式逐步瓦解[14],城市居民职住关系持续调整,职住分离现象凸显[15]。与此同时,不同住房性质导致的居住空间分异使职住关系进一步复杂化。一方面,在商品化的住房市场中,居民根据自身住房消费能力和消费偏好自由选择住所;另一方面,在“公房房改”和保障性住房的供应中,政府力量依旧发挥着重要作用[16]。在市场与政府的双重力量下,中国城市多类型的住房供应体系逐步形成。特别是在快速发展的郊区,商品房、动迁房、保障性住房等不同类型社区呈“马赛克”式混合共存[17],导致不同社会经济属性的居民住房性质分化和居住隔离,不同住房性质居民迁居后职住关系调整的能力存在显著差异[18, 19]。居住地与就业地作为居民个体最重要的两个空间锚点,其空间格局与演变趋势对不同社会阶层的社会空间隔离有重要的影响,尤其在中国城市逐渐从单中心走向多中心的背景下,职住关系演变更需关注。

当前,中国大城市职住空间不匹配问题已受到国内学者关注,但相关研究主要集中于某一个时间断面城市通勤、就业等方面[20, 21],较少从住房动态的视角审视居民的职住关系。近年来有学者以单一住房性质为研究对象,探讨保障性住房[22]、拆迁安置房[23]居民搬迁之后职住关系的变化,但对于不同住房性质居民的职住关系变化关注不足。

转型期,中国城市郊区不同住房性质居民职住关系是如何演变的?存在怎样的差异?演变的内在机制是什么?针对以上研究问题,基于时间地理学视角,以上海郊区为案例地,划分不同住房性质群体,利用追溯式问卷调查分析近20年来居民职住地演变的时空特征,从宏观和微观层面分别比较不同住房性质居民搬迁前后职住关系的变化及其制约因素,以透视中国城市社会空间重构,为优化郊区职住关系格局、提升居民生活质量提供参考。

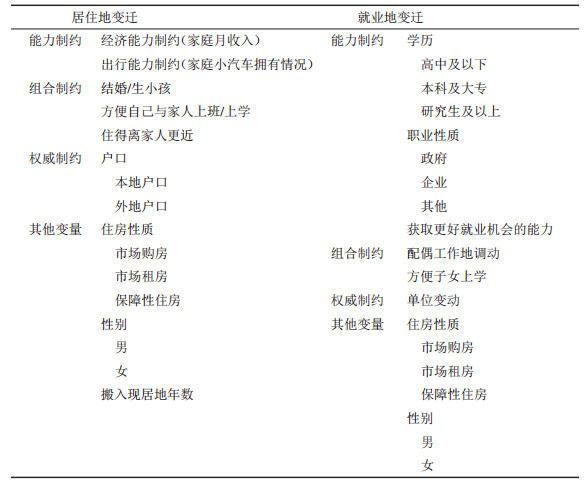

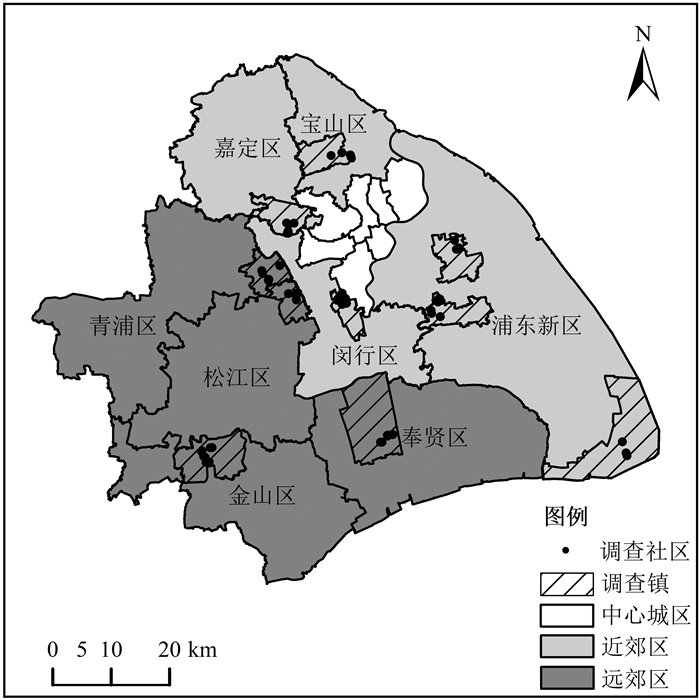

1 研究区域与数据基础 1.1 研究区域作为较早进入郊区化的超大城市,上海郊区空间结构与建成环境变化剧烈[24]。近年来,城市建设重心向郊区转移,郊区逐步成为住房类型多样、社会人口构成复杂、居住流动性大、日常生活方式多元化的地区,针对上海郊区的研究对于其他城市有重要的借鉴意义。鉴于此,选择上海郊区作为案例地(崇明区除外),依据行政区划将其划分为近郊区和远郊区两部分[25](图 1)。

|

图 1 调查社区的空间分布 Fig.1 Spatial Distribution of the Surveyed Community |

研究基础数据源于2017年4—7月开展的上海市居民日常活动与出行调查。调查采用多阶段抽样方法,结合空间位置与区域发展特征,选取宝山区顾村镇、嘉定区江桥镇、闵行区梅陇镇、松江区九亭镇、青浦区徐泾镇、奉贤区南桥镇、金山区朱泾镇以及浦东新区张江镇、周浦镇和南汇新城镇(图 1)。在每个乡镇街道中根据社区类型(商品房社区、拆迁安置房社区、保障性住房社区、售后公房社区等)选取3—7个社区,共58个社区作为调查的基本单元,在选定社区中随机抽样开展问卷调查。调查采取调查员半访谈式询问与手持移动设备相结合的方式,记录居民个人与家庭社会经济属性、住房基本情况、2000年以来的居住与就业情况、日常活动与出行等信息。经过两轮调查,共发放问卷1593份,其中有效问卷1140份,有效率71.56%。

根据研究目的按照如下要求筛选样本。首先,剔除信息缺失或居住地、就业地不精确的样本,其次,要求所选样本至少有一次搬迁记录。再次,要求所选样本在搬迁前后均有就业。最终得到512名样本组成研究的基础数据库。在512个样本中,有57.8%的样本居住在近郊区,有42.2% 的样本居住在远郊区。

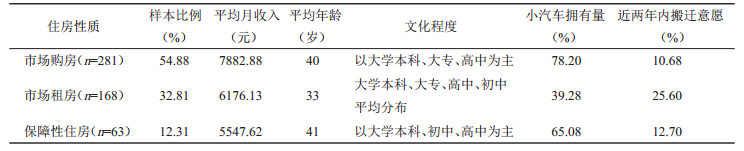

1.3 样本结构研究结合住房类型与产权将居民住房性质划分为“通过市场获取住房且有产权”、“通过市场获取住房但无产权”以及“保障性住房”三大类。其中,“通过市场获取住房且有产权”(下文简称“市场购房”)的样本包括新商品房和二手商品房的居民,共计281个;“通过市场获取住房但无产权”(下文简称“市场租房”)的样本共计168个;“保障性住房”的样本包括经济适用房(含安居工程)、限价商品房、拆迁安置房、廉租房/公租房的居民,共计63个。从表 1可以看出,不同住房性质的居民在收入、年龄、学历和家庭汽车拥有量方面存在显著差异。

| 表 1 样本的社会经济属性 Tab.1 Socio-economic Characteristics of Samples |

在职住关系研究中,需要将宏观与微观相结合:从宏观层面分析职住关系演变的汇总特征,透视职住空间的整体性变化;从微观个体视角检验不同类型居民职住关系变化的影响机制,通过个体折射宏观城市社会运行规律,有助于深层理解中国城市社会空间重构过程。时间地理学是将宏观社会与微观个体视角结合的重要桥梁[26]。基于时间地理学视角,可以从微观的个体出发,把人放置在整个社会环境的大背景下,从个体汇总到不同类型人群,最后达到宏观层次上的社会研究[27]。

1.4.2 长期迁居与日常行为相结合现有的职住关系研究中多从居民通勤等短期空间行为展开[28],而忽视了居住迁移等长期空间行为与日常行为之间的互动关系。首先,迁居决策与迁居前居民日常通勤有密切联系,当通勤成本较高而难以承担时,居民往往会产生迁居意愿。其次,在职住关系格局形成后,居民对居住地点和就业地点的选择会形成路径依赖,从而影响未来的迁居行为及新的职住关系的形成[29]。再次,迁居对迁居后居民职住关系与通勤行为起到决定性作用。因而,长期迁居行为与日常职住关系的复杂联系需要受到重视。

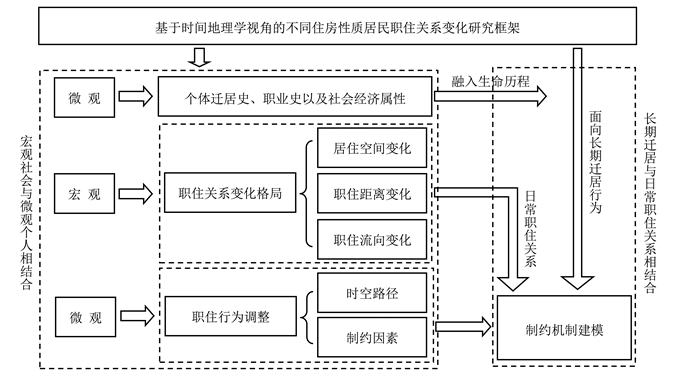

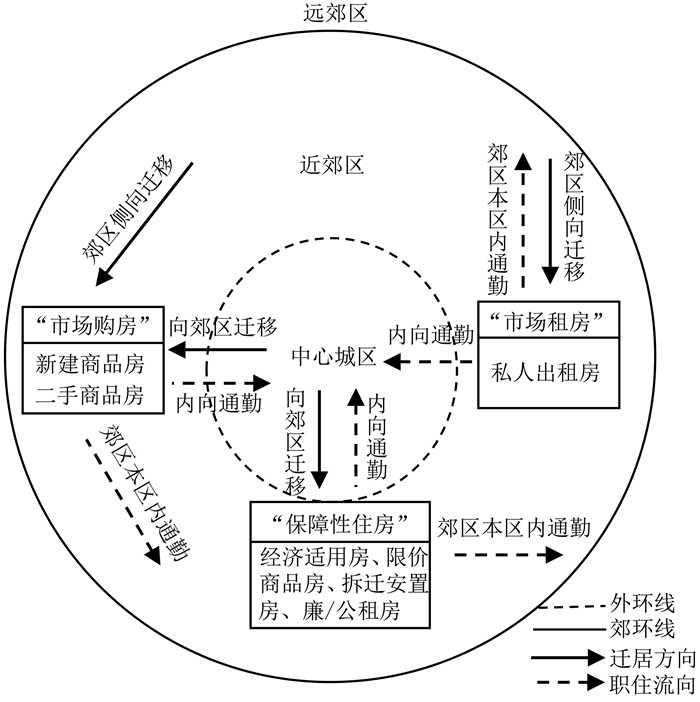

1.4.3 职住关系变化研究框架综上,职住关系变化研究需从社会、制度背景与个人生活历程的独特性出发,结合宏观与微观尺度、长期迁居与日常行为开展研究[30]。因此,本文提出基于时间地理学视角的不同住房性质居民职住关系变化研究框架(图 2)。在微观尺度收集数据,并根据居民的迁居史、职业史将其分为不同住房性质群体。在宏观层面,通过居住区位、职住距离和职住流向等职住关系变化格局的分析,把握居民日常职住关系变化的特征与趋势;在微观层面,选取个案分析其职住迁移时空路径并探索其制约因素。最后将宏观与微观、长期与短期相结合,建立模型分析职住空间变化的制约机制,刻画不同住房性质居民的职住行为与城市空间的互动过程。

|

图 2 基于时间地理学视角的不同住房性质居民职住关系变化研究框架 Fig.2 Research Framework of Changes in Job-housing Relationship Among Residents of Different Housing Properties from the Perspective of Time-geography |

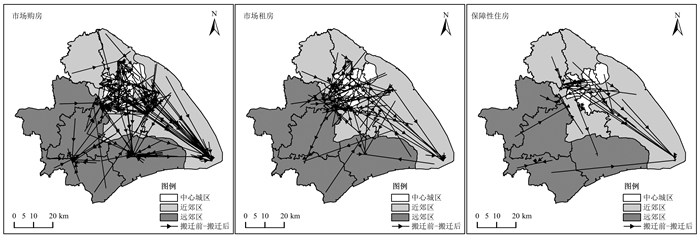

不同住房性质居民搬迁前后的居住地具有显著差异。从表 2可以看出,“市场购房”居民和“市场租房”居民在搬迁前大多居住在近郊区,其次是远郊区,且“市场租房”居民居住在近郊区的比例更大。搬迁后“市场购房”居民在近郊区和远郊区均匀分布,“市场租房”居民更集中于近郊区。“保障性住房”居民搬迁前居住在中心城区的比例显著高于前两者,搬迁后主要分布在近郊区。从平均住房迁移距离来看,“保障性住房”居民的平均住房迁移距离最高,为15.21 km,“市场租房”居民的平均住房迁移距离最低,为12.56 km。

| 表 2 不同住房性质居民搬迁前后居住地空间变化 Tab.2 Changes in the Spatial Distribution of Residence Among Residents of Different Housing Properties Before and After Relocation |

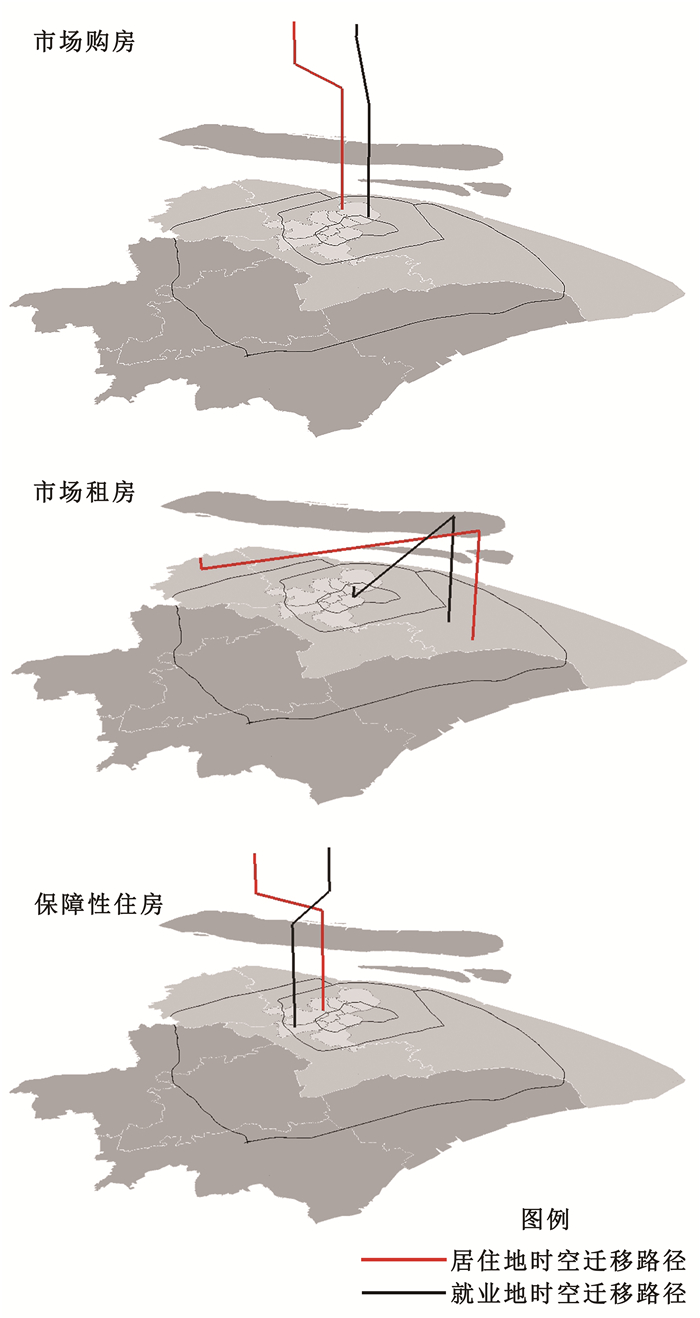

图 3为不同住房性质居民搬迁前后居住地变化。从图中可见,“市场购房”居民多由中心城区向外迁移和郊区侧向迁移。“市场租房”居民更多地以郊区侧向迁移为主。“保障性住房”居民呈现出由中心城区向靠近中心城区的近郊区以及浦东南汇新城镇迁移两种路径,迁移目的地均为上海主要的保障性住房建设基地。

|

图 3 不同住房性质居民搬迁前后居住地变化 Fig.3 The Direction of Residential Mobility Among Residents of Different Housing Properties Before and After Relocation |

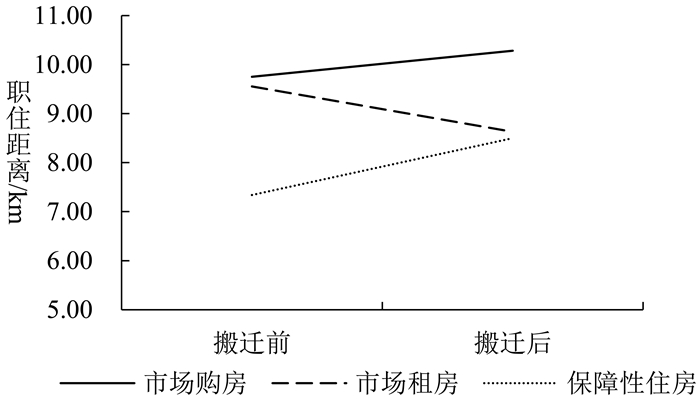

城市居民的职住距离变化是职住关系变化的直观反映。对不同住房性质居民在搬迁前后的平均职住距离统计发现(图 4),三种类别居民的职住距离变化呈现显著差异。“市场购房”居民平均职住距离最长,且呈上升趋势,由搬迁前的9.75 km上升至搬迁后的10.28 km。“市场租房”的居民平均职住距离变短,由搬迁前的9.56 km下降至8.63 km。“保障性住房”居民职住距离变长,由搬迁前的7.34 km上升至搬迁后的8.50 km。

|

图 4 不同住房性质居民搬迁前后职住距离变化 Fig.4 Changes in Job-housing Distance of Different Housing Properties Before and After Relocation |

不同住房性质居民搬迁前后职住距离变化的差异反映了居民迁居背后的力量和迁居决策的考虑不同。在市场力量作用下,级差地租显现,商品住宅不断向郊区扩展。“市场购房”居民为换取郊区较低价格的住房,可能以牺牲通勤成本作为代价,从而造成了较大程度的职住分离[14]。“市场租房”居民没有住房产权的束缚,迁居成本相对较小,在决策时较容易与通勤成本达到均衡[31],因而搬迁后居住地和就业地往往在空间上更接近。“保障性住房”居民受自身经济能力制约,多表现为在政策引导下被动迁移,其职住距离受到保障性住房建设选址较偏的影响而有所上升[22]。

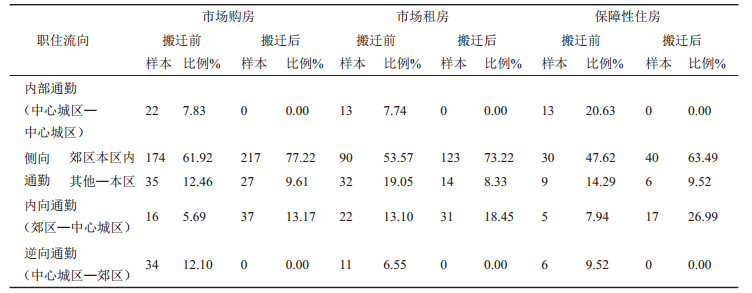

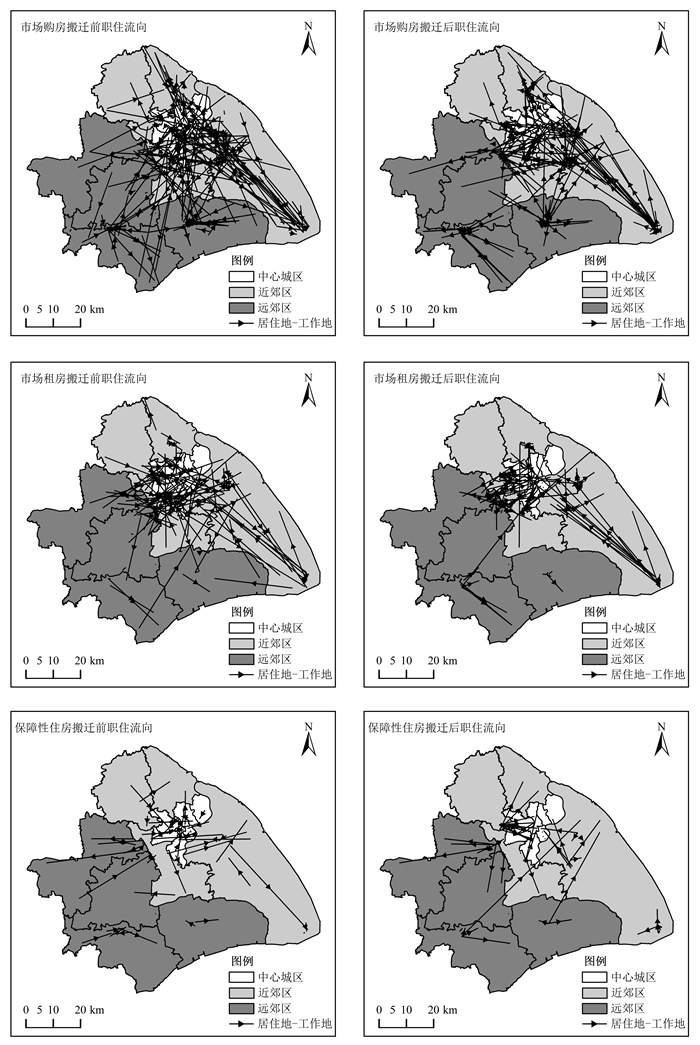

2.1.3 职住流向变化结合上海城市结构与已有研究[1],将不同住房性质居民的职住流向分为内部通勤(居住在中心城区并在中心城区工作)、侧向通勤(居住在郊区并在郊区工作)、内向通勤(居住在郊区而在中心城区工作)、逆向通勤(居住在中心城区而在郊区工作)四种类别。其中,侧向通勤又划分为郊区本区内通勤和其他郊区—本区通勤。

表 3为不同住房性质居民搬迁前后职住流向变化,结合职住流向的空间分布(图 5)对职住流向变化进行分析。“市场购房”居民迁居前后都主要以郊区本区内的侧向通勤为主并在搬迁后比例增加,同时迁居后其返回中心城区的内向通勤比例也有所增加。从空间上看,其职住流向以调查社区为中心呈放射状分布。“市场租房”居民搬迁后郊区本区内通勤的比例显著升高、郊区跨区通勤的比例显著减少,其内向通勤人数比例相比“市场购房”居民更高,通勤范围更多地集中在靠近中心城区的近郊区。“保障性住房”居民搬迁前主要以郊区侧向通勤为主,但也有相当比例的内向通勤。搬迁后其形成了以郊区本区内侧向通勤和内向通勤为主的职住流向特征,内部通勤多向内向通勤转变、逆向通勤向郊区本区内的侧向通勤转变。

| 表 3 不同住房性质居民搬迁前后职住流向变化 Tab.3 Changes in Commuting Flow of Different Housing Properties Before and After Relocation |

|

图 5 不同住房性质居民搬迁前后职住流向空间变化 Fig.5 Changes in Commuting Flow of Different Housing Properties Before and After Relocation |

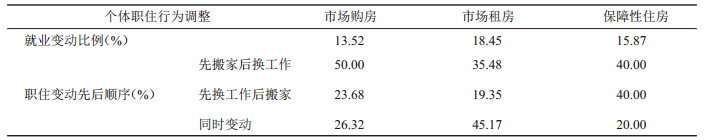

不同住房性质居民的居住地变化是否与就业地的调整有关,是本研究关心的问题。对三种住房性质居民的就业变动比例和职住变动先后顺序进行统计(表 4)。样本总体发生工作变动的比例较低,平均换工作比例为15.43%。其中,“市场租房”居民最易发生就业调整,而“市场购房”居民工作更为固定。在有就业调整的居民中,“市场购房”的样本大多选择“先搬家后换工作”,而“市场租房”居民选择“居住地和就业地同时变动”的比例最高,占45.16%,其职住关系调整的灵活性更强。“保障性住房”居民职住调整多为被动进行,自由度较低。

| 表 4 不同住房性质居民职住行为调整 Tab.4 Adjustments of Job-housing Behavior of Residents of Different Housing Properties |

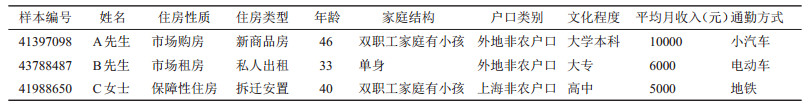

采用时空路径进一步分析个体在生命历程中的职住演变过程及其机制(图 6、表 5)。首先是“市场购房”的个案A先生。他在1999年迁至上海,并一直租住在杨浦区。2007年由于房屋租期到期,他决定购买住房,但受到价格制约他选择了位于郊区的宝山区顾村镇,购买了一个80 m2的新商品房。就业方面,1999年至2014年,他就职于杨浦区的一家私营建筑企业,下岗后重新就业,2014年至今半职就业于杨浦区五角场地区。

|

图 6 不同住房性质个体职住迁移时空路径 Fig.6 Typical Spatial and Temporal Path of Job-housing Mobility for Different Housing Properties |

| 表 5 不同住房性质个体的社会经济属性 Tab.5 Socio-economic Attributes of Individual Cases of Different Housing Properties |

A先生的职住变迁历程受到了多重制约。首先是住房支付能力的制约。为了以较低的价格获取住房产权,他从中心城区搬迁至近郊区,是以需求和支付能力为取向的市场引导迁居。其次是来自家庭的组合制约。A先生的家庭结构是典型的双职工核心家庭,由于双职工工作地指向复杂,且涉及到子女就学的距离问题,在职住决策时往往需要权衡更多的因素[31]。搬迁至郊区后,A先生的就业地保持在中心城区,由内部通勤转变为内向通勤,导致了职住距离的上升。在居住和就业的权衡中,A先生选择牺牲通勤成本以换取住房成本,但其通勤采用私人小汽车驾驶出行,在一定程度上缓解了职住分离所带来的通勤压力。

B先生2008年到上海定居,自上海居住以来搬过1次家。2008年至2015年,他租住于浦东新区新场镇,2015年搬迁至金山区朱泾镇,与1人合租。其搬家的首要原因是租金便宜,其次是现居住地的住房条件、周边生活和交通设施条件得到改善。就业方面,自上海居住以来他曾换过1次工作,2008年至2015年,就职于浦东新区的一家医药公司,为了追求更好的收入和前途,同时考虑到搬迁至金山区后旧的工作地离家太远,他于2015年跳槽至金山区的房地产公司。

与“市场购房”居民相比,租房居民的迁居成本较低,其在进行住房迁移的主要决策机制在于迁居成本和迁居后居住地—工作地的通勤成本的均衡[31]。由于未婚,且无住房产权的束缚,B先生的居住调整更加自由。由于自身具备获取更好就业机会的能力,他通过跳槽改变了就业地。从其职住变迁历程可以看出,职住调整呈现协同迁移,居住地和就业地同时由浦东新区转移至金山区,达到新的空间均衡。

C女士是“保障性住房”居民。她1977年于上海出生,自2000年以来搬过1次家。2008年以前,她居住于普陀区,住房产权为自有住房;由于拆迁安置,于2008年搬迁至嘉定区江桥镇。就业方面,2007年以前,她就职于普陀区的一家医院,后由于原单位搬迁,就业地迁至长宁区,通勤方式主要依靠地铁出行。

C女士的居住迁移属于旧城改造下的异地安置,是市场和政策共同引导下的被动迁移,受到权威制约的影响显著。随着上海城市化的快速发展,大批老旧居住区拆迁重建,原住户很少能够返回原拆迁地,往往被异地安置在城市郊区。虽然在拆迁补偿中可以得到一些“好处”:更好的住房条件和更大的住房面积,但实际上被剥夺了原具备高地租潜力的市区住房[22]。搬迁至近郊区后,C女士没有改变原本在中心城区的工作,则需要返回中心城区上班,由此造成了职住空间的进一步分离。

3 转型期不同住房性质居民职住演变模式和影响因素分析 3.1 不同住房性质居民职住演变模式基于上述分析,总结转型期不同住房性质居民的职住关系演变模式(图 7)。随着郊区化的不断发展,城市近郊区以及与中心城区交通联系紧密的远郊区逐渐成为商品住宅建设的热点地区。由于地价优势,郊区商品住房具备了较低的价格,吸引想要拥有住房产权的居民主动搬迁。这一类型居民一部分由郊区侧向迁入,一部分迁自中心城区。由于需要承担住房成本,其往往以牺牲通勤成本为代价,导致职住距离上升。相当比例的居民迁居后就业不发生变化,即使有就业变动也多是在居住迁移决策之后,在通勤流向上往往表现为郊区侧向通勤和内向通勤。

|

图 7 不同住房性质居民职住演变模式 Fig.7 The Spatial and Temporal Evolution Pattern of Job-housing Relationship Among Residents of Different Housing Properties |

“市场租房”居民的居住空间更多地集中在靠近中心城区的近郊区,居住迁移主要为郊区侧向迁入。搬迁以后,郊区本区内通勤的比例显著升高,郊区跨区通勤的比例显著减少,还存在一部分的内向通勤。由于没有住房产权的束缚,迁居成本较小,该类型居民职住变动较频繁,职住调整更加同步,职住关系在空间上更易达到均衡,搬迁后职住距离有所降低。

“保障性住房”居民的居住迁移表现为市场和政策共同引导下的居民被动迁移。搬迁前有相当一部分居民居住在中心城区,被动由中心城区向近郊区迁移。搬迁后形成以郊区本区内侧向通勤和内向通勤为主的职住流向,且内向通勤的比例远高于前两者。由于学历普遍偏低,自身转换工作的技能不足,其就业变动的比例也较低,没有太多的能力为了迁就居住地而改动就业地,往往选择返回中心城区上班,由此造成了职住距离的上升。

3.2 不同住房性质居民职住演变影响因素分析时间地理学强调个体时空间移动受到多种制约,包括能力制约、组合制约和权威制约[27]。从时空制约的角度出发,城市居民的职住演变可以理解为居民职住选择的能动性与客观制约的互动过程,尝试从三种制约的角度分析居民职住演变的影响因素。

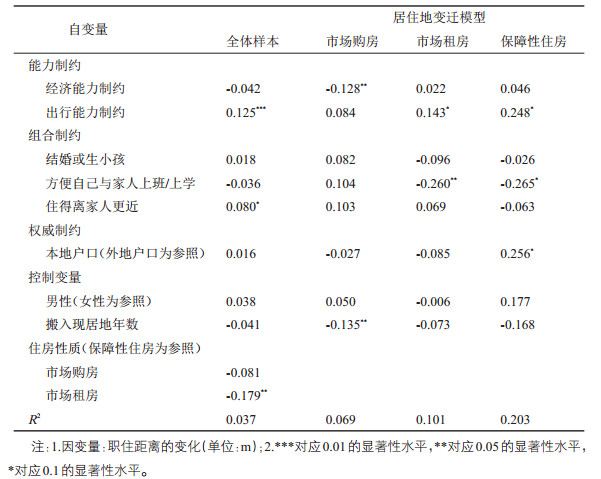

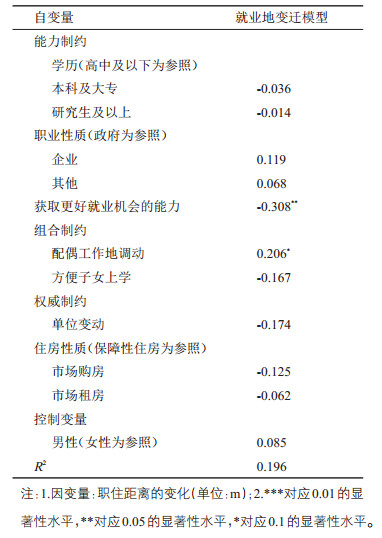

3.2.1 模型与变量研究选择居民搬迁前后职住距离的变化作为因变量,将不同住房性质居民最近一次职住地变迁的制约因素作为自变量,使用多元回归模型探究居民职住演变的影响因素。由于居住地变迁和就业地变迁的影响因素和影响机制不同,模型分两部分展开:一为居住地变迁模型,针对有搬家但未调整就业地的样本,纳入影响居住地变迁的因素,对三种住房性质样本分别建立回归模型;二为就业地变迁模型,针对有搬家且发生就业地调整的样本,考察影响就业地变迁的因素。选取的变量见表 6所示。

| 表 6 模型变量选择 Tab.6 Variables in Regression Models |

在居住地变迁中,居民面临的能力制约包括:①收入制约。居民收入的高低以及由此产生的住房支付能力的差异,使得居民在住房选择过程中产生房权和居住条件的分化[30]。②出行能力的制约。私人小汽车能够提高居民的空间移动能力,使得职住分离成为可能。而依赖公共交通工具或驾驶其他非机动车的居民面临着更大的通勤压力,决策往往更加考虑职住距离的影响[14]。组合制约方面,居民往往会受到来自家庭的制约,如结婚生子、家人上班/上学、代际照顾等[30]。此外,由于部分保障性住房的申请往往以户籍作为准入门槛,居民可能受到来自户籍制度的权威制约[32]。

在就业地变迁中,居民的就业调整可能受到学历、职业性质等能力制约。学历越高,转换工作的能力越强,学历越低,则越不易变动工作。体制内的职业往往比体制外的职业更不易发生变动。此外,当不满于工作现状且自身有能力追求更好的收入和前途时,居民可能会选择跳槽。在组合制约方面,就业地变迁同样可能受到来自家庭的影响,例如配偶工作地调动、子女上学等。在权威制约方面,受单位体制影响,居民可能由于单位内部调动、原单位搬迁而发生就业变动[33]。

3.2.2 居住地变迁模型居住地变迁模型结果如表 7所示。全体样本的模型结果显示,搬迁居民的职住距离变化受住房性质的影响显著。“市场租房”居民的职住距离减少,说明“市场租房”居民对于居住地调整更加自由,更容易实现职住接近。此外,居民居住地变迁还受到出行能力的制约,出行能力越强,职住距离越增加。在组合制约方面,受“住得离家人更近”的制约越显著,职住距离越增加,说明居民在住房调整的过程中更多地会权衡家庭的因素。例如很多居民倾向于住得离父母更近,进而制约了居住地的调整,造成职住距离的增加。

| 表 7 居住地变迁下职住关系变化的回归模型 Tab.7 Regressions on Changes in Job-housing Distance After Residential Migration |

对三种住房性质的样本分别建立回归模型,结果显示,“市场购房”居民受到经济能力制约的影响最为显著。家庭月收入越高,住房支付能力越强,对于住房区位的选择更加自由,越容易实现职住距离的减少。“市场租房”居民主要受到出行能力的制约和“方便自己与家人上班/上学”的组合制约。对于租房群体而言,在出行能力受到制约的情况下往往更可能通过调整居住地来缩短职住距离。当受到“方便自己与家人上班/上学”的影响显著时,居民的职住距离减少。说明没有住房产权,便捷的通勤(上学)是居民考虑的首要因素。与前两者相比,“保障性住房”居民在居住调整时受到更为广泛的制约,包括:出行能力的制约、“方便自己与家人上班/上学”的组合制约以及来自户籍制度的权威制约。具体表现为:出行能力越强,职住距离越增加,“方便自己与家人上班/上学”的制约越显著,职住距离越减少,拥有本地户口的居民职住距离越增加。这是由于部分保障性住房的申请往往以户籍作为准入门槛,没有本地户口的外来居民被“拒之门外”。而本地居民在享受住房福利的同时,也受到了制度性力量的制约,被迫迁往郊区,造成职住距离上升。

3.2.3 就业地变迁模型就业地变迁的模型结果如表 8所示。结果表明,对于发生就业调整的样本而言,在控制就业地变迁的影响因素后,住房性质对居民职住距离变化的影响不显著。在影响就业地变迁的因素中,“追求更好的收入/前途”的能力制约达到显著,受该制约影响越强,居民职住距离越减少。说明当居民自身获取就业机会的能力越强,越能实现职住的均衡。在组合制约方面,“配偶工作地调动”的影响达到显著。当配偶的工作地调动时,受到来自家庭的组合制约,居民会相应地进行职住调整,从而导致职住距离的上升。

| 表 8 就业地变迁下职住关系变化的回归模型 Tab.8 Regression on Changes in Job-housing Distance After Workplace Changes |

本文基于时间地理学视角,利用追溯式问卷调查分析近20年来上海郊区三种不同住房性质居民的个体职住变动历程,总结转型期不同住房性质居民的职住关系演变模式,讨论其职住演变的形成机制。结果显示,不同住房性质居民的职住关系演变模式呈现差异。“市场购房”居民多由中心城区向外迁移和郊区侧向迁移,搬迁后职住距离上升,职住更加固定;“市场租房”居民主要为郊区侧向迁移,职住距离有所降低,职住调整呈现协同性;“保障性住房”居民多由中心城区被动向近郊区迁移,平均住房迁移距离最长,职住距离上升显著。从时空制约的角度出发讨论职住演变的影响因素,结果表明,迁居居民的职住距离变化受住房性质影响显著。“市场购房”居民的职住距离变化主要受经济能力制约,“市场租房”居民主要受出行能力制约和自己/家人通勤(上学)便捷度的组合制约,“保障性住房”居民除受出行能力制约、自己/家人通勤(上学)便捷度的组合制约外,还受到来自户籍制度的权威制约。在控制影响就业地变迁的因素后,住房性质对居民职住距离变化的影响不显著。就业地变迁居民的职住距离变化主要受到获取更好就业机会的能力制约和配偶工作地调动的组合制约。

研究从职住变迁的视角理解中国城市社会空间重构,可为促进职住平衡的公共政策提供参考。随着居住郊区化的快速推进,大城市郊区已然成为城市人口居住的重要地区,然而就业郊区化的速度不匹配使得搬迁后的郊区居民面临着难以改变的职住空间分离现状。应通过培育就业岗位、建设“宜居宜业”的郊区新城,为不同群体提供适合的就业机会以改善城市职住空间格局,提升郊区社区可持续性。对于“保障性住房”的居民,除了要考虑其房屋保障以外,也需关注到搬迁对其通勤和就业的影响,通过合理的选址缓解搬迁对其带来的负面效应。

研究尚存在几点不足:首先,按住房性质分类后“保障性住房”居民样本量较少,无法深入考量不同类型保障性住房的差异。其次,研究对于一些新的职住变迁问题考虑不够全面。例如,为方便孩子上学,部分已拥有住房产权的居民选择在学校附近租房的现象越来越普遍,家庭组合制约直接影响着父母职住关系变化,需要未来进一步深入探讨。随着城市化的深度发展,住房性质分化成为理解城市社会空间的新背景,针对不同住房性质的居民行为研究是未来需要关注的重要视角。

| [1] |

吴翔华, 陈昕雨, 袁丰. 南京市住房困难人群职住关系及影响因素分析[J]. 地理科学进展, 2019, 38(12): 1890-1902. [Wu Xianghua, Chen Xinyu, Yuan Feng. Job-housing relationship of people with housing difficulties and influencing factors in Nanjing city[J]. Progress in Geography, 2019, 38(12): 1890-1902. DOI:10.18306/dlkxjz.2019.12.006] |

| [2] |

Kain J F. Housing segregation, negro employment, and metropolitan decentralization[J]. The Quarterly Journal of Economics, 1968, 82(2): 175-197. DOI:10.2307/1885893 |

| [3] |

Thompson M A. The impact of spatial mismatch on female labor force participation[J]. Economic Development Quarterly, 1997, 11(2): 138-145. DOI:10.1177/089124249701100203 |

| [4] |

Houston D S. Methods to test the spatial mismatch hypothesis[J]. Economic Geography, 2005, 81(4): 407-434. |

| [5] |

Fan Y L, Allen R S, Sun T. Spatial mismatch in Beijing, China: Implications of job accessibility for Chinese low-wage workers[J]. Habitat International, 2014, 44: 202-210. DOI:10.1016/j.habitatint.2014.06.002 |

| [6] |

Van Ommeren J, Rietveld P, Nijkamp P. Job moving, residential moving, and commuting: A search perspective[J]. Journal of Urban Economics, 1999, 46(2): 230-253. DOI:10.1006/juec.1998.2120 |

| [7] |

Clark W A V, Withers S D. Changing jobs and changing houses: Mobility outcomes of employment transitions[J]. Journal of Regional Science, 2002, 39(4): 653-673. |

| [8] |

Kim T K, Horner M W, Marans R W. Life cycle and environmental factors in selecting residential and job locations[J]. Housing Studies, 2005, 20(3): 457-473. DOI:10.1080/02673030500062335 |

| [9] |

Veldhuisen J, Timmermans H, Kapoen L. RAMBLS: A regional model based on the microsimulation of daily activity travel patterns[J]. Environment and Planning A, 2000, 32(3): 427-443. DOI:10.1068/a325 |

| [10] |

Kronenberg K, Carree M. On the move: Determinants of job and residential mobility in different sectors[J]. Urban Studies, 2012, 49(16): 3679-3698. DOI:10.1177/0042098012448553 |

| [11] |

Acheampong R A. Towards incorporating location choice into inte-grated land use and transport planning and policy: A multi-scale analysis of residential and job location choice behaviour[J]. Land Use Policy, 2018, 78: 397-409. DOI:10.1016/j.landusepol.2018.07.007 |

| [12] |

Vega A, Reynolds A. Employment sub-centres and travel-to-work mode choice in the Dublin region[J]. Urban Studies, 2008, 45(9): 1747-1768. DOI:10.1177/0042098008093377 |

| [13] |

Ma L J C. Urban transformation in China, 1949-2000:A review and research agenda[J]. Environment and Planning A, 2002, 34(9): 1545-1569. DOI:10.1068/a34192 |

| [14] |

柴彦威, 张艳, 刘志林. 职住分离的空间差异性及其影响因素研究[J]. 地理学报, 2011, 66(2): 157-166. [Chai Yanwei, Zhang Yan, Liu Zhilin. Spatial differences of home-work separation and the impacts of housing policy and urban sprawl: Evidence from household survey data in Beijing[J]. Acta Geographica Sinica, 2011, 66(2): 157-166.] |

| [15] |

Wang E, Song J P, Xu T. From "spatial bond" to "spatial mismatch": An assessment of changing jobs-housing relationship in Beijing[J]. Habitat International, 2011, 35(2): 398-409. DOI:10.1016/j.habitatint.2010.11.008 |

| [16] |

刘望保, 翁计传. 住房制度改革对中国城市居住分异的影响[J]. 人文地理, 2007, 22(1): 49-52. [Liu Wangbao, Weng Jichuan. The impact of housing reform on residential differentiation in urban China[J]. Human Geography, 2007, 22(1): 49-52.] |

| [17] |

张雪, 柴彦威. 北京不同住房来源居民活动-移动模式的社会分异[J]. 城市发展研究, 2019, 26(12): 17-25. [Zhang Xue, Chai Yanwei. Activity-travel-pattern-based social segregation research of residents of different types of housing: A case study in Beijing[J]. Urban Development Studies, 2019, 26(12): 17-25.] |

| [18] |

张艳, 姚欣悦. 居住郊区化背景下职住关系的人群分异——以北京市天通苑地区为例[J]. 北京联合大学学报, 2018, 32(2): 17-27. [Zhang Yan, Yao Xinyue. Residential suburbanization and the differentiation of home-work link between social groups: A case study of Tian-Tong-Yuan in Beijing[J]. Journal of Beijing Union University, 2018, 32(2): 17-27.] |

| [19] |

宋金平, 王恩儒, 张文新, 等. 北京住宅郊区化与就业空间错位[J]. 地理学报, 2007, 62(4): 388-396. [Song Jinping, Wang Enru, Zhang Wenxin, et al. Housing suburbanization and employment spatial mismatch in Beijing[J]. Acta Geographica Sinica, 2007, 62(4): 388-396.] |

| [20] |

Zhang P, Zhou J P, Zhang T R. Quantifying and visualizing jobshousing balance with big data: A case study of Shanghai[J]. Cities, 2017, 66: 10-22. DOI:10.1016/j.cities.2017.03.004 |

| [21] |

刘志林, 王茂军. 北京市职住空间错位对居民通勤行为的影响分析——基于就业可达性与通勤时间的讨论[J]. 地理学报, 2011, 66(4): 457-467. [Liu Zhilin, Wang Maojun. Job accessibility and its impacts on commuting time of urban residents in Beijing: From a spatial mismatch perspective[J]. Acta Geographica Sinica, 2011, 66(4): 457-467.] |

| [22] |

周素红, 程璐萍, 吴志东. 广州市保障性住房社区居民的居住-就业选择与空间匹配性[J]. 地理研究, 2010, 29(10): 13-23. [Zhou Suhong, Cheng Luping, Wu Zhidong. The job-housing relocation and spatial matching of residents in alleviatory housing neighborhoods in Guangzhou[J]. Geographical Research, 2010, 29(10): 13-23.] |

| [23] |

夏永久, 朱喜钢. 被动迁居后城市低收入原住民就业变动的成因及影响因素——以南京为例[J]. 人文地理, 2015, 30(1): 78-83. [Xia Yongjiu, Zhu Xigang. An analysis of urban low-income aborigine' employment changes and influencing factors after forced movement: Empirical evidence from Nanjing[J]. Human Geography, 2015, 30(1): 78-83.] |

| [24] |

周一星, 孟延春. 中国大城市的郊区化趋势[J]. 城市规划汇刊, 1998(3): 22-27. [Zhou Yixing, Meng Yanchun. The tendency of subrubanization of big cities in China[J]. Urban Planning Forum, 1998(3): 22-27.] |

| [25] |

高向东, 江取珍. 对上海城市人口分布变动与郊区化的探讨[J]. 城市规划, 2002, 26(1): 66-69, 89. [Gao Xiangdong, Jiang Quzhen. The redistribution of the population and suburbanization in Shanghai municipality[J]. City Planning Review, 2002, 26(1): 66-69, 89.] |

| [26] |

Pred A. Place as historically contingent process: Structuration and the time-geography of becoming places[J]. Annals of the Association of American Geographers, 1984, 74(2): 279-297. |

| [27] |

柴彦威. 时间地理学的起源、主要概念及其应用[J]. 地理科学, 1998, 18(1): 70-77. [Chai Yanwei. Time-geography: Its origin, key concepts and applications[J]. Scientia Geographica Sinica, 1998, 18(1): 70-77.] |

| [28] |

卫龙, 高红梅. 城市居民职住空间关系研究进展综述[J]. 交通运输工程与信息学报, 2016, 14(4): 55-63. [Wei Long, Gao Hongmei. Survey of urban jobs-housing spatial relationship research[J]. Journal of Transportation Engineering and Information, 2016, 14(4): 55-63.] |

| [29] |

钟喆, 孙斌栋. 居住-就业平衡与城市通勤——以上海普陀区为例[J]. 地域研究与开发, 2012, 31(3): 88-92. [Zhong Zhe, Sun Bindong. A discussion on job-housing balance and city commuting: Taking Putuo district of Shanghai as example[J]. Areal Research and Development, 2012, 31(3): 88-92.] |

| [30] |

柴彦威, 塔娜, 张艳. 融入生命历程理论、面向长期空间行为的时间地理学再思考[J]. 人文地理, 2013, 28(2): 1-6. [Chai Yanwei, Ta Na, Zhang Yan. Rethinking time-geography in long-term space-time behavior study: Integrating with life course theory[J]. Human Geography, 2013, 28(2): 1-6.] |

| [31] |

余建辉, 董冠鹏, 张文忠, 等. 北京市居民居住-就业选择的协同性研究[J]. 地理学报, 2014, 69(2): 147-155. [Yu Jianhui, Dong Guanpeng, Zhang Wenzhong, et al. The correlated decision process of house moving and job change and its heterogeneity: A case study of Beijing[J]. Acta Geographica Sinica, 2014, 69(2): 147-155.] |

| [32] |

刘望保, 闫小培. 转型期广州市居住迁移影响因素于户籍之间的比较[J]. 地理研究, 2007, 26(5): 1055-1066. [Liu Wangbao, Yan Xiaopei. Comparison of influencing factors for residential mobility between different household register types in transitional urban China: A case study of Guangzhou[J]. Geographical Research, 2007, 26(5): 1055-1066.] |

| [33] |

林荣平, 周素红, 闫小培. 1978年以来广州市居民职住地选择行为时空特征与影响因素的代际差异[J]. 地理学报, 2019, 74(4): 752-769. [Lin Rongping, Zhou Suhong, Yan Xiaopei. Intergenerational differences of spatio-temporal characteristics and influencing factors of home-work location changes since 1978:Empirical analysis based on the micro-survey in Guangzhou, China[J]. Acta Geographica Sinica, 2019, 74(4): 752-769.] |