2. 代尔夫特理工大学 建筑与建成环境学院, 代尔夫特 2628 BL;

3. 清华大学 公共管理学院, 北京 100084

2. Faculty of Architecture and the Built Environment, Delft University of Technology, Delft 2628 BL, The Netherlands;

3. School of Public Policy and Management, Tsinghua University, Beijing 100084, China

幸福美满的生活是人类的永恒追求,良好的健康与福祉也已成为联合国制定的全球重要发展目标之一,对于促进城市经济、环境与社会的可持续发展具有重要意义[1]。作为衡量生活质量和主观幸福感的重要方面,生活满意度代表了个人对长期生活环境与生活状态的认知评价,高水平的生活满意度对于延长预期寿命和维持身心健康具有明显的促进作用[2]。近年来,如何通过物质与社会空间的更新改造提升公众的生活满意度成为地理学研究和城市规划的重要任务[3]。研究表明,幸福感和满意度在很大程度上受到个体活动—移动行为及其暴露环境的影响。作为居民的生活空间和主要活动空间,社区及周边环境与居民主观幸福感的相关关系受到广泛关注,邻里效应也相应成为透视生活满意度评价的重要视角[4, 5]。

在邻里建成环境方面,新城市主义运动主张社区营造应以高密度、混合土地利用和高可步行性为发展方向,从而提高日常生活的便利性和居民的体力活动水平,促进地区经济发展和居民身体健康。然而,紧凑的发展模式是否可以带来居民生活满意度的同步提升仍有待探讨。通常情况下,高人口密度代表了充足的城市活力和发展机会,有助于缓解消极情绪[6];但也有研究发现,人口密度超过一定范围往往意味着居住环境的拥挤,对生活满意度具有负面效应[3]。相较之下,可达的公共设施和空间会明显提升个体生活满意度[7]。一项对新西兰6个城市的研究强调,居住环境中商店、教育设施和公共交通的可达性与居民生活满意度呈正相关[8]。此外,社区周边开放的绿色空间也能够直接增加居民幸福感[9, 10]。其中,较高的绿化覆盖率及公园可达性对满意度提升的促进作用被广泛验证[11, 12]。

在接触建成环境的同时,个体也暴露在环境污染的风险之中,可能抵消建成环境对居民生活满意度的积极效益。大量研究开始关注到空气污染和噪音已经成为影响居民日常活动和生活满意度的重要因素[2, 13]。一方面,细颗粒物和硫氮氧化物等空气污染物不仅对公众身体健康,而且对心理健康和生活满意度有显著负面影响[14, 15];另一方面,居住地周边的交通、社会等噪音污染已成为影响居民日常生活的重要环境致压因素,对睡眠质量、精神状态和生活满意度等存在消极影响[16, 17]。

除建成环境和环境污染等实体要素外,主观幸福感的关系视角和社会情境也颇受研究关注。紧密的社会关系和稳固的社会支持有助于提升居民生活的满意程度[18]。一方面,社会支持可以有效保护个体免受压力事件的不利影响,减少情感痛苦;另一方面,频繁的社会交往能增加积极的情感体验与稳定感,进而实现主观幸福感与满意度的提升。社区作为居民主要的生活和活动空间,邻里之间的日常行为互动也被认为是提升居民生活满意度与社区凝聚力的重要途径。研究表明,邻里间的弱社会联系,如见面时互相问候,对提升居住和生活满意度的作用十分突出[19]。进一步,邻居间的联合行为、邻里互助以及居民对社区活动参与的态度也被证实会影响居民生活满意度[20, 21]。

需要注意的是,邻里实体环境与社会情境对生活满意度的作用并非独立或并列存在,邻里建成环境和污染暴露会对社会交往提供机会或加以制约,从而间接影响居民的生活满意度。例如,社区周边混合的土地利用与合理的设施布局可以通过增强设施可达性和社区安全性,鼓励邻居间进行更多的非正式接触。居住地周边的公共设施及空间(绿地、广场等)往往成为邻里交往的主要场所,发挥着满足居民生活需求、促进人际互动以及构建与调和邻里社交关系网络的作用[22, 23]。进一步,公共空间可达性较高的社区,邻里间的信任程度也相应较高,且更有可能建立共同的规范和互惠关系[24]。此外,咖啡厅、餐馆、商场等文化和商业设施也为居民提供见面与交往的机会,是形成与维持邻里间社会关系的重要场所[25]。

在中国城市情境下,住房商品化和市场化改革导致原本基于单位空间和业缘关系的熟人社会网络遭到打破,邻里间的互助和信任水平逐渐式微,居民的居住和生活满意度受到严重威胁[26]。伴随着城市空间快速扩张所导致的职住失衡和快节奏生活等问题,邻里间缺乏开展社会交往的时间窗口和空间机会,原先紧密的社会关系瓦解,互相成为“城市里的陌生人”[27],带来孤独感、无助感及一系列心理健康问题[28]。综上,目前研究对邻里环境和生活满意度的关系仍较难得出一致的结论。一方面可能源于两者间的作用机理相对复杂,尤其是在中国城市的现实背景下,亟需探讨邻里环境的更新改造是否有助于修复邻里间逐渐弱化的社会关系,从而提升居民整体的生活满意度。另一方面,居住环境包括丰富的多维度要素,对邻里环境满意度效应的解读需要结合建成环境和潜在环境风险等要素综合开展。

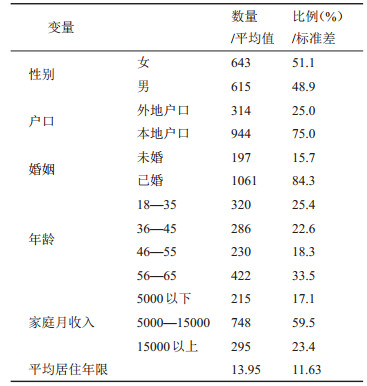

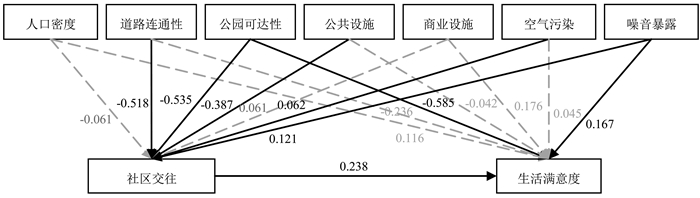

基于此,本文以北京市26个社区为例,试图厘清邻里环境、社区交往和生活满意度之间的复杂关系。通过构建多层次路径分析模型,分析邻里建成环境和污染暴露对个体生活满意度的直接影响,以及社区交往的中介作用。基于图 1的分析框架,本文提出以下研究假设:H1:邻里环境(包括建成环境与污染暴露)对居民生活满意度具有直接影响;H2:邻里环境会通过影响社区交往,间接影响居民的生活满意度,即社区交往存在中介效应。

|

图 1 邻里环境、社区交往与生活满意度关系的分析框架 Fig.1 Framework of the Relationship Among Neighborhood Environment, Social Interaction and Life Satisfaction |

研究采用2017年4月北京市居民日常活动与满意度调查的第一手数据。调查采用分阶段随机抽样的方式:首先,根据地理区位、住房类型、建设年代等情况选取了26个典型社区,调查区域涵盖北京市7个市辖区和12个街道;其次,在每个居住社区随机选取50个18—65周岁的样本发放调查问卷。调查内容包括一个工作日的活动日志、家庭和个人社会经济属性、社区交往、个体健康与生活满意度状况等。

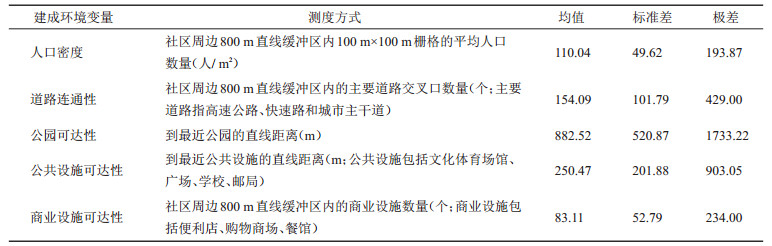

调查共发放1300份问卷,回收有效问卷1280份,有效回收率为98.5%。本研究选取1258个完整记录的样本(研究关注变量无缺失值且在当前居住地居住一年以上的样本)构建基本数据库。表 1为样本的社会经济属性特征,其中女性略多于男性,年龄分布较为均衡,大多数居民为已婚和本地户口,家庭月收入主要集中在5000—15000元,在当前居住地的平均居住年限为13.95年。整体而言,样本的社会经济属性分布相对均衡,较接近“六普”北京市的总体水平。

| 表 1 样本的社会经济属性特征(N=1258) Tab.1 Respondents' Socio-economic Attributes (N=1258) |

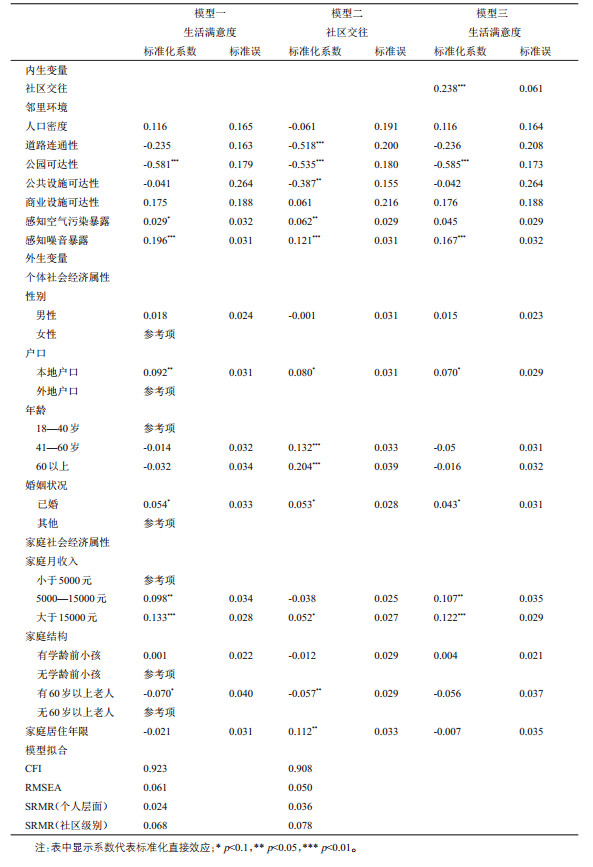

邻里实体环境包括建成环境以及环境污染风险两个维度。在建成环境方面,考虑社区空间尺度和居民的合理步行范围后,本文以社区周边800 m直线缓冲区代表邻里单元的空间范围。该地理区域与“15分钟社区生活圈”的范围基本吻合,通过与活动日志的活动和出行记录进行比对,发现该范围内集中了满足居民基本生活需求的主要日常活动,包括生活必需品的采购、体育锻炼、休闲娱乐活动等,也是邻里交往发生的主要地理区域[29]。依据建成环境的“3D”模型(密度、混合度、城市设计),本文选取人口密度、道路连通性、公园可达性、公共设施可达性以及商业设施可达性作为邻里建成环境的测度指标[30]。变量的具体测度方式和基本统计指标如表 2所示。

| 表 2 建成环境指标的测度方式和基本统计结果 Tab.2 Measurement and Statistics of Built Environment Indicators |

考虑到居民感知的空气和噪音污染暴露程度不仅可能直接负面影响满意度,并混淆建成环境的满意度效应,本文选取空气污染暴露与噪音暴露来代表社区周边的环境风险状况。调查询问居民“您觉得社区周边空气污染/噪音污染的严重程度如何”,并将其感知状况分为1—5五个等级,分别代表从“非常差”到“非常好”。

社区交往通过询问居民“过去半年与邻居进行交流的频繁程度”进行测度(1—4代表“从不”、“很少”、“有时”、“经常”),内容涉及见面打招呼、相互串门、一起吃饭、一起运动、互相帮助五类不同强度的交流方式。参照以往研究经验[31],将这五类方式得分相加得到居民社区交往的总体紧密程度。

生活满意度的测度参照Schwanen和Wang[20],采用五级量表评估居民对目前生活状况的满意程度,结果区分为“非常不满意”(1)到“非常满意”(5)。

依据生态学模型的多层次分析思路,居民生活满意度的主观评价可能不仅受到邻里环境的高层次影响,同时也与个体与家庭特定社会经济属性直接相关[32]。部分研究指出,生活满意度更多呈现出稳定的个体间差异,而与居住地周边环境的关系较弱[33]。本文分别控制了个体和家庭层面社会经济属性因素,其中个体属性包括性别、年龄、户口状况和婚姻状况,家庭属性包括家庭月收入、是否有学龄前小孩和是否有60岁以上老人。此外,本文还将样本在当前居住地的居住年限纳入考虑,以满足邻里效应发挥作用的时间要求。

2.2.2 模型构建方法本文采用多层次路径分析模型探究邻里环境、社区交往与生活满意度三者间的关系。路径分析模型不仅可以直观展示多种环境要素对生活满意度的直接影响,并且能够进一步探讨社区交往的中介作用。同时,考虑到健康和幸福感是个体、社区等多层次因素综合作用下的结果,本文结合多层次分析和路径分析方法,通过构建多层次路径分析模型,以识别生活满意度的社区间与社区内(个体)分异。考虑到数据的非偏态与非独立结构,研究采用稳健的极大似然估计方法(MLR)来拟合模型并估算模型参数。该方法被证明在中小型数据库中可以提供无偏稳健的估计量。

研究共构建两个多层次路径分析模型,其中内生变量包括邻里环境、社区交往和生活满意度,外生变量为个体与家庭社会经济属性,以及居住年限。模型一在控制个体与家庭社会经济属性的基础上,仅考虑邻里环境对生活满意度的总效应(公式1)。模型二加入社区交往变量,探讨其在环境—满意度关系中的中介效应(公式2、3)。模型分析在Mplus8.3环境中进行。

|

(1) |

|

(2) |

|

(3) |

在公式(1)—(3)中,i和j分别代表社区i和个体j;LS、BE、PE、SE和SI分别代表生活满意度,建成环境、污染暴露、社会经济属性和社区交往;r为个体层的随机误差项,μ为社区层的随机误差项,而γic表示第i个社区的随机截距,这说明个体的生活满意度不仅由邻里环境、社区交往、社会经济属性和个体层的误差扰动所决定,同时受到社区层的随机截距影响;邻里环境对个体生活满意度的总效应以系数β表示,而邻里环境对个体生活满意度的直接效应为β′,社区交往在邻里环境—生活满意度关系间中介效应则通过计算β* × β′3j获得。

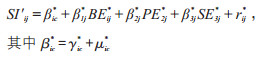

3 研究结果 3.1 生活满意度的社区间差异图 2显示了26个调查社区居民自汇报生活满意度的空间分布情况。研究将选择“比较满意”与“非常满意”的样本合并为“较高满意度”类型,结果发现居民的生活满意度评价具有相对明显的社区分异。具体而言,市区居民的生活满意度相对较高,四环内调查社区居民选择“较高满意度”的比例普遍高于70%;而四环以外郊区居民的生活满意度相对较低,近半数社区居民选择“较高满意度”的比例低于60%。此外,相较于北京市北部的郊区居民,城南郊区尤其是城西南郊区居民生活满意度普遍较低,选择“比较满意”及以上的居民比例多在60%以下。

|

图 2 生活满意度的社区分布情况 Fig.2 Between-neighborhood Variations of Life Satisfaction Levels |

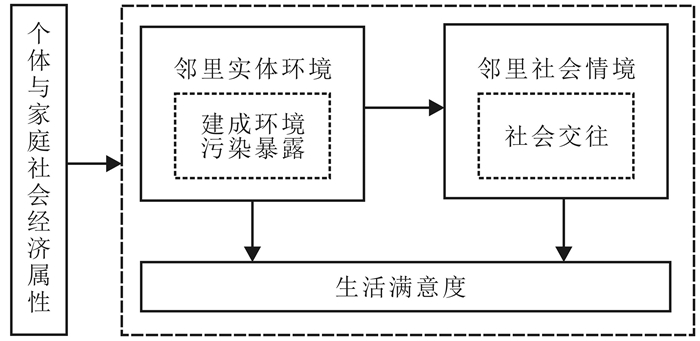

多层次模型分析结果如表 3所示。模型拟合指标CFI、RMSEA与SMSR均通过了临界值检验(CFI >0.90,RMSEA < 0.05,SRMR < 0.05),拟合结果相对理想。此外,社区交往与生活满意度的ICC值分别为0.98和0.74,SRMR指标结果显示社区间分异约占总体分异的70%,说明同一社区居民的邻里交往和生活满意度具有一定的相似性,采用多层次路径进行分析更加合理。

| 表 3 邻里环境、社区交往和生活满意度的多层次路径分析结果 Tab.3 Multilevel Path Modeling Results of Neighborhood Environment, Social Interaction and Life Satisfaction |

模型一结果显示,在控制社会经济因素后,部分邻里环境要素对生活满意度具有直接影响,验证假设一。其中,社区建成环境的直接效应较弱,仅公园可达性呈显著正相关。这与以往研究基本一致[9],公园等绿色开放空间有助于营造邻里宜居性,缓解日常生活的负面情绪,提升居民的生活满意度。大型公共设施与商业设施可达性与满意度间的相关性均不显著。密度与道路连通性并未对生活满意度产生显著影响,且道路连通性与满意度间呈现负相关。可能原因是,高连通性在带来便捷可达的交通环境的同时,可能造成更频繁的交通意外事故、更严重的空气污染和噪音暴露,抵消其积极效应。

在环境风险因素中,感知空气污染与噪音暴露与生活满意度之间均呈现显著负相关,一方面说明空气污染已经成为影响居民生活满意度的重要因素,邻里、道路等社区附近噪音源也会引起居民焦虑、压力等心理健康问题,降低生活满意度[16];另一方面也不排除同源性偏误的存在,相关研究发现基于主观汇报的环境感知信息和健康、幸福感评价往往体现出更高的相关性,因此有待利用客观污染监测数据对该发现进行验证[34]。但需要关注的是,相较于空气污染,感知噪音暴露程度对生活满意度的直接效应更强,说明人们日常经历中的噪音已经成为显著的环境致压因素,威胁着居民长期的生活满意度。

3.3 社区交往的中介作用图 3展示了模型二中内生变量之间的标准化直接效应,结果显示,居民社区交往状况对生活满意度有直接显著的正向影响,具体来说,社区交往频率得分每增加1个标准差,居民的总体生活满意度水平平均会高出23.8%。这也验证了以往研究发现[20]:邻居之间频繁的社会互动有助于缓解个体焦虑,催生积极情绪,长期而言有助于提升生活满意度。

|

图 3 最终模型中邻里环境、社区交往和生活满意度的关系图示 Fig.3 The Relationship Between Neighborhood Environment, Social Interaction and Life Satisfaction in the Adjusted Model 注:黑色实线代表在0.05的显著性水平下影响显著,灰色虚线代表在0.05的显著性水平下影响不显著;系数依据模型二的结果,代表标准化直接效应;个体和家庭社会经济属性结果未呈现。 |

此外,加入社区交往后,邻里环境要素与生活满意度的关系发生一定改变。说明除直接效应外,邻里环境还通过社会交往间接影响生活满意度,假设二得到验证。具体而言,社区生活圈范围内公园与公共设施可达性的增强能够提供绿色、包容和多样化的交往场所,促进居民之间频繁的接触,维持更紧密的邻里关系,进而提升个体生活满意度;相较之下,超市、餐馆等商业设施可达性的提高对邻里交往并没有显著的促进作用。需要注意的是,道路连通性的提高对社区交往存在负面影响,受到密集车流所带来的环境风险暴露与安全性威胁,居民可能会相应减少或调整邻里交往活动。

感知空气污染与噪音暴露均对社区交往具有直接显著的负面影响。在加入社区交往后,两者与生活满意度的关系也发生了变化,但变化有所不同:空气污染暴露对生活满意度影响由显著变为不显著,意味着空气污染完全通过社区交往对生活满意度施加影响,在高污染区域居民外出交往的频率会明显减少。噪音暴露对生活满意度影响的显著性无明显变化,但系数变小。说明环境风险暴露通过社区交往间接对生活满意度产生影响,但影响路径可能随污染源的不同呈现出差异。

最后,个体和家庭社会经济属性也会对社区交往和生活满意度产生倾向性的影响。在个体社会经济属性方面,拥有本地户口的居民不仅社区交往更加频繁,并且有较高的生活满意度。随着年龄的增加,居民更倾向于进行社区交往,但生活满意度呈现不显著的下降趋势,可能由于社区交往一定程度上缓和了年岁增长所带来的悲观情绪。已婚居民的邻里交往更频繁,且对生活满意度有正向中介作用。在家庭社会经济因素中,收入的增加虽然会直接提升生活满意度,但与社区交往之间没有显著关系。家庭结构中是否有学龄前小孩与两者关系均不显著,但与60岁老人同住的居民整体生活满意度较低,且可能由于担负较多家庭责任,邻里交往具有较强的时空间制约。此外,在当前社区的居住年限越长,居民对邻居与居住环境也更加熟悉,从而呈现出更加频繁的社区交往。

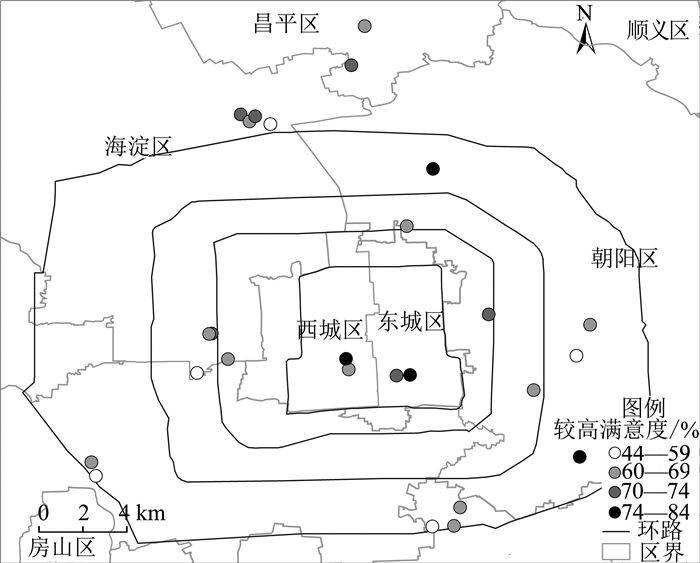

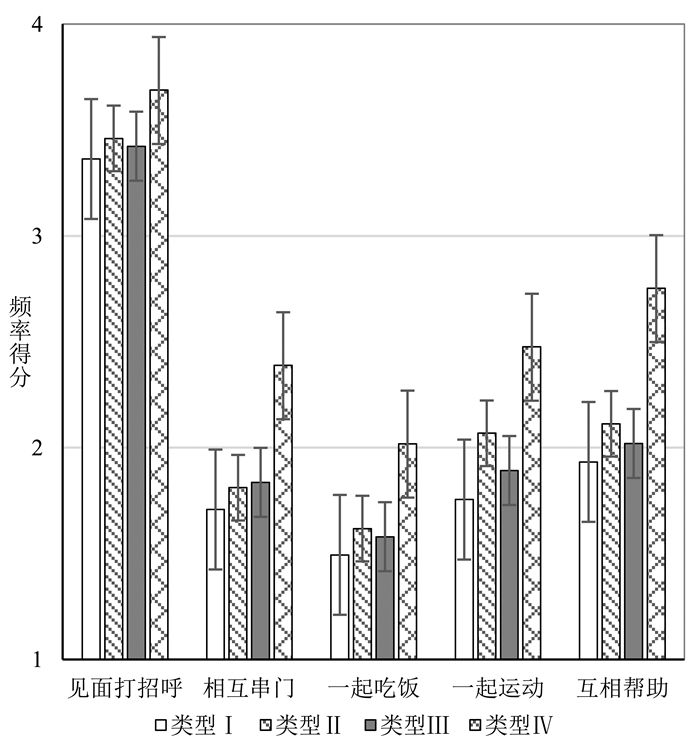

3.4 不同生活满意度下居民的社区交往差异依据模型分析结果,进一步刻画不同生活满意度社区居民的社会交往形式,从而细化分析邻里之间不同维度和层次的行为互动对促进生活满意度的效应差异。图 4统计了不同满意度水平社区居民的各类邻里交往活动频率差异,其中社区分类与图 2所示的社区层面的生活满意度划分一致。总体上,不同层次社区交往活动的参与度对居民生活满意度的促进作用存在一定差异。对于“见面打招呼”这类浅层次的交往活动而言,不同社区之间的发生频率差异较小,平均得分均在3.3—3.7之间,表明无论生活满意度高低,大部分社区邻里间维持较高频率的礼节性交往活动。

|

图 4 不同生活满意度社区居民各类邻里交往活动频率 Fig.4 The Frequency of Various Neighborhood Interaction Activities Among Residents of Communities with Different Levels of Life Satisfaction |

相较之下,其他四类深层次社区交往活动的发生频率均较低,大部分居民“从不”或“很少”参与相互串门、一起吃饭、一起运动和互相帮助等活动。但值得注意的是,对于不同生活满意度的社区而言,深层次的社区交往频率差异突出,尤其是高生活满意度社区居民的社交表现更为积极,平均得分均在2以上,频率介于“很少”至“有时”之间。高、低生活满意度社区居民活动频率得分相差分别为0.68(相互串门)、0.52(一起吃饭)、0.72(一起运动)、0.82(互相帮助),95%置信区间结果进一步说明两类社区居民的交往频率差异显著,表明维持邻里间一定频率的深层次社交活动对居民生活满意度具有明显的促进作用。

4 结论与讨论 4.1 研究发现本研究探讨了邻里环境与个体生活满意度之间的关系,以及社区交往的中介作用。提出的两个研究假设得到了不同程度的验证:

首先,特定邻里环境要素对生活满意度具有显著的直接影响,部分证实假设一。在建成环境方面,公园可达性是与居民生活满意度之间存在直接关系的唯一指标。与以往研究经验一致,公园内的绿色景观作为一种健康促进资源,有助于恢复注意力、减轻心理压力和唤醒积极情绪,增加居民的生活满意度[35];公园可达性的提高还可能通过促进体力活动等健康相关行为,间接影响生活满意度。此外,环境风险暴露因素(空气污染与噪音暴露)与生活满意度间呈现出较强的负相关关系。

第二,社区交往是邻里环境与生活满意度之间的有效中介,验证假设二。道路高连通性、公园和公共设施低可达性以及空气污染和噪音的高暴露会通过抑制社区交往,进而降低生活满意度。建成环境方面,社区交往在道路连通性与生活满意度之间起到完全中介作用,连通性增强会通过减少邻里交往对生活满意度产生消极影响。这一发现与部分研究结论矛盾[3],原因可能在于发展中国家无序扩张的城市化路径和“以车为本”的交通政策指向。表 2显示,调查社区周边主要道路交叉口的均值为154个,高度密集的城市交通路网给居民带来较大的心理压力与紧张感,影响邻里间的社会交往。Wood等同样发现加密以车行交通为导向的城市路网会导致居民的不安全感和“邻避主义”的社交模式[36]。此外,本文发现公园、公共设施与商业设施可达性在促进社会交往方面起到不同的作用。公园与公共设施被验证是社会交往的重要场所,其中,社会交往在公共设施可达性与生活满意度之间起到完全中介作用。这表明,公共设施虽未表现出对生活满意度的直接促进作用,但其为社会交往提供潜在多样的场所与机会,有助于鼓励邻居间的接触和维持紧密的邻里关系,间接提升满意度水平;对于公园等绿色空间,不仅需要关注其直接健康效益,也应重视其重要的社交场所功能[27]。而社区周边商业设施可达性并未表现出对社会交往的直接促进作用。环境风险方面,较高水平的空气污染和噪音暴露会促使居民减少社区交往活动,间接对满意度产生负面作用。这说明伴随着生活水平提升,居民对居住环境风险要素的敏感性逐渐增强,突出的环境污染问题会一定程度影响居民日常活动—移动模式和对生活状况的评价。

进一步而言,不同层次的社区交往在促进社区居民生活满意度方面有所差异,邻里环境的规划管理需要加强对深层次交往机会和场所的营造。在城镇化快速发展与住房市场化的背景下,受制于居住环境、时间以及意愿等因素的制约,城市居民各类社区交往活动频率较低。且由于城市居民对生活私密性和安全性的要求,社交活动对邻里信任程度的要求提高,社交形式呈现相对浅层化的特点[37]。本研究发现邻里之间仅维持较高频率的礼节性社交,相互串门、结伴活动等深层次的社会支持与互助关系较弱。由于缺乏进行深层次社区交往的时空间机会,邻里间的人际关系淡漠、情感交流缺乏,居民难以在居住环境中获得自我价值的社会反馈,这可能进一步固化居住安全感和社区归属感缺失的不利局面,最终降低居民长期的生活满意度。总体而言,上述发现为解释社区尺度环境特征对特大城市中居民生活满意度的影响机制提供了相对综合的分析视角。

4.2 政策建议与研究局限实体环境要素由于可变更性和政策可介入性的特质,一直是城市规划和管理者提升公众生活质量的重要抓手。对于发展中国家城市环境—幸福感关系的探讨,将为避免快速城镇化所导致的公众福祉流失提供借鉴。本研究以北京市居民的主要居住生活空间——邻里作为分析单元,通过多层次路径分析方法,为探究城市实体环境与个体生活满意度之间的关系及其影响机制提供了实证证据。总体而言,邻里建成环境与生活满意度的直接联系较弱,环境污染暴露是生活满意度的重要风险因素,社区交往则承担了邻里环境与满意度之间的有效中介。

研究发现对城市规划和社区营造具有一定的政策指导意义。首先,社区生活圈内应当重视开敞空间的规划布局,尤其是提高大规模公园的开放共享与步行可达性;同时也应注意合理尺度的设计,如通过改造社区内失落的碎片化空间,布局分散化、高密度的口袋公园,紧密结合社区交通规划与游步道系统,打造短暂休憩、闲坐聊天的空间场所,激活居民碎片化时间,同时避免出现过大尺度下空间的疏离感,降低人们进行社会交往的意愿。其次,应当注重公共设施营造设计,创造有效的交往介质,充分发挥其潜在社交空间的作用,如设置座椅等休憩设施、合理设计绿荫等环境设施等。第三,应注重行人友好的道路设计,减少交通隐患,如增设人行道护栏设施、采用限时段通车与限制车速的办法减少人车冲突等,结合街道细部景观的完善,为居民社会交往创造机会。最后,在城市规划过程中应充分考虑环境风险因素,防治空气污染和生活噪音,为居民创造优美宁静的居住与活动环境,提升居民的生活满意度。

本文仍有一些局限,有待未来研究完善:首先,文章采用截面数据,无法验证邻里环境和生活满意度之间的因果关系;其次,生活满意度测度方式相对单一,可能对模型结果的稳健性存在影响,未来研究需要结合主观幸福感的多元维度进行验证和扩展;其次,受限于空气污染物和噪音数据的可获得性,空气污染和噪音暴露采取主观感知的测度方式,可能高估污染暴露的满意度效应;最后,生活满意度与社区交往还受到居民主观感受、心理因素及自选择行为的影响,需要更多深度访谈与案例研究对其进行深入剖析。

| [1] |

Dodge R, Daly A, Huyton J, et al. The challenge of defining wellbeing[J]. International Journal of Wellbeing, 2012, 2(3): 222-235. DOI:10.5502/ijw.v2i3.4 |

| [2] |

Diener E, Chan M. Happy people live longer: Subjective well-being contributes to health and longevity[J]. Applied Psychology: Health and Well-Being, 2011, 3(1): 1-43. DOI:10.1111/j.1758-0854.2010.01045.x |

| [3] |

Cao X. How does neighborhood design affect life satisfaction? Evidence from Twin Cities[J]. Travel Behaviour and Society, 2016, 5: 68-76. DOI:10.1016/j.tbs.2015.07.001 |

| [4] |

Wang F, Wang D. Geography of urban life satisfaction: An empirical study of Beijing[J]. Travel Behaviour and Society, 2016, 5: 14-22. DOI:10.1016/j.tbs.2015.10.001 |

| [5] |

Petrović A, Manley D, Van Ham M. Freedom from the tyranny of neighbourhood: Rethinking socio-spatial context effects[J]. Progress in Human Geography, 2020, 44(6): 1103-1123. DOI:10.1177/0309132519868767 |

| [6] |

Melis G, Gelormino E, Marra G, et al. The effects of the urban built environment on mental health: A cohort study in a large Northern Italian city[J]. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2015, 12(11): 14898-14915. DOI:10.3390/ijerph121114898 |

| [7] |

Mccarthy S, Habib M. Investigation of life satisfaction, travel, built environment and attitudes[J]. Journal of Transport & Health, 2018, 11: 15-24. |

| [8] |

Morrison, Philip S. Local expressions of subjective well-being: The New Zealand experience[J]. Regional Studies, 2011, 45(8): 1039-1058. DOI:10.1080/00343401003792476 |

| [9] |

Douglas O, Russell P, Scott M. Positive perceptions of green and open space as predictors of neighbourhood quality of life: Implications for urban planning across the city region[J]. Journal of Environmental Planning and Management, 2018, 62(4): 1-21. |

| [10] |

Kruize H, Kamp I, Berg M, et al. Exploring mechanisms underlying the relationship between the natural outdoor environment and health and well-being-Results from the PHENOTYPE project[J]. Environment International, 2019, 134: 105173. |

| [11] |

White M, Alcock I, Wheeler B, et al. Would You be happier living in a greener urban area? A fixed-effects analysis of panel data[J]. Psychological Science, 2013, 24(6): 920-928. DOI:10.1177/0956797612464659 |

| [12] |

Krekel C, Kolbe J, Wüstemann H. The greener, the happier? The effect of urban land use on residential well-being[J]. Ecological Economics, 2016, 121: 117-127. DOI:10.1016/j.ecolecon.2015.11.005 |

| [13] |

关美宝, 郭文伯, 柴彦威. 人类移动性与健康研究中的时间问题[J]. 地理科学进展, 2013, 32(9): 1344-1351. [Kwan Mei-Po, Guo Wenbo, Chai Yanwei. Temporally integrated human mobility and health research[J]. Progress in Geography, 2013, 32(9): 1344-1351.] |

| [14] |

Ferreira S, Akay A, Brereton F, et al. Life satisfaction and air quality in Europe[J]. Social Science Electronic Publishing, 2013, 88: 1-10. |

| [15] |

Du W, Li X, Chen Y, et al. Household air pollution and personal exposure to air pollutants in rural China-A review[J]. Environmental Pollution, 2018, 237: 625-638. DOI:10.1016/j.envpol.2018.02.054 |

| [16] |

Ma J, Li C, Kwan M, et al. A multilevel analysis of perceived noise pollution, geographic contexts and mental health in Beijing[J]. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2018, 15(7): 1479-1497. DOI:10.3390/ijerph15071479 |

| [17] |

Kou L, Tao Y, Kwan M, et al. Understanding the relationships among individual-based momentary measured noise, perceived noise, and psychological stress: A geographic ecological momentary assessment (GEMA) approach[J]. Health & Place, 2020, 64: 102285. |

| [18] |

Cohen S, Wills T. Stress, social support, and the buffering hypothesis[J]. Psychological Bulletin, 1985, 98(2): 310-357. DOI:10.1037/0033-2909.98.2.310 |

| [19] |

Helliwell J, Putnam R. The social context of well-being[J]. Philosophical Transactions of the Royal Society of London, 2004, 359(1449): 1435-1446. DOI:10.1098/rstb.2004.1522 |

| [20] |

Schwanen T, Wang D. Well-being, context, and everyday activities in space and time[J]. Annals of the Association of American Geographers, 2014, 104(4): 833-851. DOI:10.1080/00045608.2014.912549 |

| [21] |

Ettema D, Schekkerman M. How do spatial characteristics influence well-being and mental health? Comparing the effect of objective and subjective characteristics at different spatial scales[J]. Travel Behaviour and Society, 2016, 5: 56-67. DOI:10.1016/j.tbs.2015.11.001 |

| [22] |

扬·盖尔, 拉尔斯·吉姆松. 交往与空间[M]. 何人可, 张卫, 邱灿红, 译. 北京: 中国建筑工业出版社, 1992: 55-64. [Jan Gail, Lars Jimson. Communication and Space[M]. He Renke, Zhang Wei, Qiu Canhong, trans. Beijing: China Building Industry Press, 1992: 55-64.]

|

| [23] |

Tao Y, Yang J, Chai Y, et al. The anatomy of health-supportive neighborhoods: A multilevel analysis of built environment, perceived disorder, social interaction and mental health in Beijing[J]. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2019, 17(1): 1-13. DOI:10.3390/ijerph17010001 |

| [24] |

Van den Berg P, Sharmeen F, Weijs-Perrée M. On the subjective quality of social Interactions: Influence of neighborhood walkability, social cohesion and mobility choices[J]. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 2017, 106: 309-319. DOI:10.1016/j.tra.2017.09.021 |

| [25] |

Jeffres L, Bracken C, Jian G, et al. The impact of third places on community quality of life[J]. Applied Research in Quality of Life, 2009, 4(4): 333-345. DOI:10.1007/s11482-009-9084-8 |

| [26] |

Forrest R, Yip N. Neighborhood and neighboring in contemporary Guangzhou[J]. Journal of Contemporary China, 2007, 16(50): 47-64. DOI:10.1080/10670560601026736 |

| [27] |

Wu F. Neighborhood attachment, social participation, and willingness to stay in China's low-income communities[J]. Urban Affairs Review, 2012, 48(4): 547-570. DOI:10.1177/1078087411436104 |

| [28] |

Zhu Y. Toward community engagement: Can the built environment help? Grassroots participation and communal space in chinese urban communities[J]. Habitat International, 2015, 46: 44-53. DOI:10.1016/j.habitatint.2014.10.013 |

| [29] |

柴彦威, 李春江. 城市生活圈规划: 从研究到实践[J]. 城市规划, 2019, 43(5): 9-16, 60. [Chai Yanwei, Li Chunjiang. Urban life cycle planning: From research to practice[J]. City Planning Review, 2019, 43(5): 9-16, 60.] |

| [30] |

Cervero R, Kockelman K. Travel demand and the 3Ds: Density, diversity, and design[J]. Transportation Research Part D: Transport & Environment, 1997, 2(3): 199-219. |

| [31] |

胡荣, 胡康. 城市居民的社会交往与社会资本建构[J]. 社会科学研究, 2007(4): 98-103. [Hu Rong, Hu Kang. Social interaction and social Capital construction of urban residents[J]. Social Science research, 2007(4): 98-103. DOI:10.3969/j.issn.1000-4769.2007.04.018] |

| [32] |

Stokols D. Establishing and maintaining healthy environments: Toward a social ecology of health promotion[J]. American Psychologist, 1992, 47(1): 6. DOI:10.1037/0003-066X.47.1.6 |

| [33] |

Dolan P, Peasgood T, White M. Do we really know what makes us happy? A review of the economic literature on the factors associated with subjective well-being[J]. Journal of Economic Psychology, 2008, 29(1): 94-122. DOI:10.1016/j.joep.2007.09.001 |

| [34] |

Ma J, Tao Y, Kwan M, et al. Assessing mobility-based real-time air pollution exposure in space and time using smart sensors and GPS trajectories in Beijing[J]. Annals of the American Association of Geographers, 2020, 110(2): 434-448. DOI:10.1080/24694452.2019.1653752 |

| [35] |

Carrus G, Scopelliti M, Lafortezza R, et al. Go greener, feel better? The positive effects of biodiversity on the wellbeing of individuals visiting urban and peri-urban green areas[J]. Landscape and Urban Planning, 2015, 134: 221-228. DOI:10.1016/j.landurbplan.2014.10.022 |

| [36] |

Wood L, Frank L, Giles-Corti B. Sense of community and its relationship with walking and neighborhood design[J]. Social Science & Medicine, 2010, 70(9): 1381-1390. |

| [37] |

冯健, 吴芳芳, 周佩玲. 郊区大型居住区邻里关系与社会空间再生——以北京回龙观为例[J]. 地理科学进展, 2017, 36(3): 367-377. [Feng Jian, Wu Fangfang, Zhou Peiling. Neighborhood relations and the regeneration of social space in large suburban communities: A case study of Huilongguan in Beijing[J]. Progress in Geography, 2017, 36(3): 367-377.] |