2. 华东师范大学 城市与区域科学学院, 上海 200241

2. School of Urban and Regional Science, East China Normal University, Shanghai 200241, China

黄山市下辖三区四县,旅游资源都十分丰富,是“中国优秀旅游城市”。其中,屯溪是黄山市中心城区,也是黄山旅游集散中心。但对比而言,无论是在景点知名度还是数量方面,市中心的旅游发展成效一直不如所下辖的县域,形成了“上山看景、下山睡觉”的发展现状。屯溪区受到休闲度假设施缺乏的限制,旅游休闲功能薄弱,仅以屯溪老街、程氏三宅等景点吸引中转停留的游客。黎阳in巷即是在这样的大背景下进行开发,希望通过打造一个现代化的旅游休闲街区,既能与历史文化街区屯溪老街形成互补,也可以延长游客在黄山市区的逗留时间和消费链。黎阳in巷以“日游黄山,夜泊黎阳”为营销口号,旨在营建一个宜居、宜游、休闲和放松的地方,特别是希望在活跃夜间经济方面起到促进作用。

旅游产业的快速发展推动了地方重构。正如Hultman所言,旅游作为一种社会现象,是生产与再生产“地方”的主要力量[1]。为了迎合旅游市场,地方往往不是以其原貌呈现在游客面前,而是需要适当的空间改造甚至推倒重来,以突显或重塑地方特色。黎阳in巷由黎阳老街改造而来,经由传统与现代相结合的改造方式变身为广受欢迎的旅游目的地。在Pierce看来,这是通过一系列的社会、政治和物质过程不断地重新创造生活经验和地理环境的地方营造过程[2]。为此,本文以地方营造为理论视角,探讨黎阳in巷的地方营造策略以及游客和居民的响应。

既有关于旅游与地方营造的研究,第一,较多关注旅游体验空间的创造,较少聚焦地方营造的效应,尤其是缺乏从批判性的视角审视旅游地的地方营造问题。正如Friedman指出,地方营造始终是一个充满不情愿服从权威、民众反抗和流离失所的社会过程[3];第二,以往的地方营造研究往往割裂了物质和非物质层面的分析,要么从物理方面规划设计空间,要么从文化方面建构空间。但过分强调景观和地方的主观建构,可能会模糊土地作为一种重要资源而存在的意义,因此有必要探究地方、身份等概念是如何不仅与产权相联系,也包括控制重要的经济和政治资产以及从旅游业中获利的能力[4];第三,尽管Lew和Sofield都从文献综述视角前瞻性地指出了旅游与地方营造的具体研究路径,但相关实证研究仍然缺乏[5, 6]。更进一步聚焦到旅游街区的文献,主要围绕发展模式[7]、商业空间发展特征和机理[8]、居民生活环境影响[9]、不同主体关注偏好差异[10]、绅士化[11]、非地方化[12]和相关文献综述[13]等方面展开,缺乏从地方营造的理论视角探讨旅游街区的产生与变化。而地方营造不仅有助于增进对城市设计元素及相关主体行为响应的认识,而且对于深刻理解当代旅游目的地的动态变化具有重要意义[5]。

按照Lew的理解,地方营造是更广泛的地方塑造的一部分[5]。本文首先整体论述地方塑造的内容体系,进而提出本文的分析框架,最后从实证层面回答所提出的具体研究问题。

2 理论基础和分析框架地方塑造(place making)是一个跨学科且动态发展的研究领域。20世纪70年代以来,西方人文地理学在反思空间计量研究的基础上,重新思考了“地方”的概念,认为地方不只是基本的空间单元,而是充满社会意义的载体。在认识论上从实证主义到建构主义的转变,地方塑造开始成为人文地理学,尤其是城市地理和社会文化地理的重要议题。典型的如:在美国的城市更新中,简·雅各布斯等学者强调,城市规划与设计应该注重人们的需求,营造充满活力的社区和公共空间,而不仅仅是围绕汽车出行和购物中心等冰冷的物理空间[6, 14];Cilliers也指出,地方塑造是城市设计的重要组成部分,要注重规划的社会维度,将意义、功能与空间联系起来[15]。

在早期,地方塑造与旅游并无关联。但旅游业的发展在很大程度上是一个塑造差异的过程,包括家与远方、工作与休闲、熟悉的地方与不同的体验的异样感受。而地方塑造恰恰是创造一个区别于其它地方的认同和形象的过程,因此,地方塑造逐渐成为旅游目的地营销的有力工具[6]。Kolås探讨了香格里拉旅游业发展的地方塑造策略,指出从中甸改名后,地方政府是如何通过“神圣化”、“民族化”和“异国风情化”的方式重构地方意义来吸引游客[4]。Granås的研究也表明,芬兰的狗拉雪橇活动是如何以旅游相关的方式改变地方的[16]。总之,旅游业会促兴地方传统的再现,赋予地方新的意义,也对当地社区产生真实的影响。

一般认为,地方塑造是空间使用者通过认知、定义和创造等方式投注意义,使空间转变成地方的过程。与之相似的英文学术概念还有place-making和placemaking[5]。长期以来,学者对之如何使用并没有形成共识。Alan Lew在综合前人研究的基础上对此作出了厘清:place-making译为地方建构,是文化群体自下而上地把价值、感知、记忆和传统赋予到景观上,把意义投射到地理空间的过程。placemaking则译为地方营造(或者称为地方营建,本文统一称为地方营造),是政府和规划设计师自上而下地形塑空间,努力活跃城市的经济和文化特性,影响人们的日常生活行为和地方感知的过程[5];可见,两者发挥作用的主体截然不同,并构成了地方塑造连续统的两端。由于黄山黎阳in巷旅游街区主要是由开发商主导,本文主要沿循地方营造(placemaking)的思路开展研究。

地方营造通常与城市规划和设计紧密相连,包含强烈的现代元素、国际化风格和专业营销的影响。对于旅游而言,无论是在物理空间设计还是品牌形象方面,地方营造特别适合于大众旅游,有时还表现出舞台化的真实性。Wyckoff提出了四种城市规划性质的地方营造类型,分别为标准的地方营造、战略性地方营造、创意性地方营造和战术性地方营造[17],它们都被广泛应用于旅游目的地的开发。不过,除了强调其物理空间的设计和外观,地方形象和体验对旅游地的地方营造也尤为重要。Lew认为可以从以下三个方面理解地方塑造的具体方式,既可以用于地方建构也可以用于地方营造:物质层面(tangible)侧重景观和建筑环境,包括街道设计、植被装饰、建筑的高度、立面和色彩、公共空间和艺术古迹等;非物质层面(intangible)侧重心理意象,主要通过品牌、营销、广告、神话、口碑和新闻故事等方式建构地方形象和感知。此外,也包括混合式(mixed)的地方营造方式,突出人们实践,如节事活动、街头生活和服饰展演等[5]。黎阳in巷从一个破败的生活空间变身为热门的4A景区,不仅包含着上述三方面的营造过程,还有必要进一步回应Lew提出的两个问题,以深化对地方营造过程和结果的认识:一是认识地方营造在传递怎样的主题和理念,以回应“通过地方塑造去讲解谁的故事”(whose story is being told through placemaking);二是通过探究游客和居民的响应,以回应“人们如何认知、体验和参与地方塑造”(how do people know, experience, and engage with place makings)。由此,也能丰富旅游发展与地方塑造的研究内容[5]。

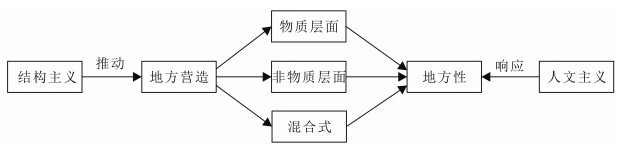

基于上述基础,本文提出旅游场域地方营造的策略及其响应的分析框架(图 1)。其合理性在于:针对地方营造主体的自上而下方式,结合从结构主义视角识别地方性的主体特征,认为从结构主义视角出发作为原点去理解地方营造和地方性是合乎逻辑的。正如Pred认为,社会结构是由那些已经建立在特定历史、地理的环境和社会体系中的生成性规则和权力来组成的,包括对物质,象征性或权威性资源的控制[18]。对应到地方主体之上,多为地方政府、开发商或上层群体,表现出能够框定一个地方发展的能力。周尚意和孔翔的案例研究都证明了这一点[19, 20]。结构主义对地方的认识,认为地方性由其在整个区域系统中的位置决定,而与子系统中的人群对地方的情感认同和主体意识没有关系[19]。在全球化中,资本追逐符号化的地方文化,其所不能复制到其它地方,造就了地方性。人文主义对地方性的理解则更多是基于普罗大众,对于长久居住在某个地方的个体或群体而言,地方是有主体差异性的,地方是某地的长期文化积累和居住于此的人与地方之间建立起的文化认同与情感联系[19]。对于游客而言,地方不仅是牵涉到人在物理空间上的迁移,也依赖于对地方性的想象、建构与体验,是“现代性主体”在社会与文化差异中寻求与惯常生活经验相异的文化体验的过程[21]。

|

图 1 地方营造的策略及其响应的分析框架 Fig.1 The Analysis Framework of Placemaking on Strategy and Its Local Response |

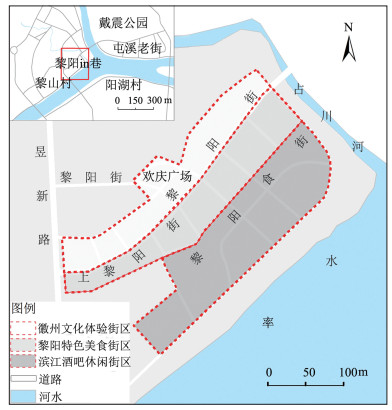

黎阳in巷位于安徽省黄山市屯溪区黎阳镇,南濒率水河,北枕占川河,西以昱新路为界,东与屯溪老街隔江(横江)相望,是由黎阳老街改造而成的现代旅游休闲街区(图 2)。

|

图 2 黎阳in巷的区位 Fig.2 The Location of Liyang in Lane |

而黎阳老街始建于东汉建安十三年(公元208年),依托优越的河运区位,是历史时期皖浙赣交界处的重要商业中心和新安江沿线的码头重镇,也曾是富有徽派风情的商业古街。唐宋时期,黎阳老街达到鼎盛。明嘉靖年间,随着镇海桥建成,屯溪老街成为“一邑总市”,这便是“唐宋之黎阳,明清之屯溪”说法的由来。随着徽商衰落,黎阳老街进一步失去了昔日繁华,街巷破败不堪,房屋损毁严重。2005年,黄山置地投资有限公司(后由黄山文化旅游股份公司接管运营,以下统称“黄山文旅”)成为黎阳老街地块的开发商,并聘请澳大利亚柏涛建筑设计作为建筑设计方、深圳柏涛环境艺术设计作为景观设计方,于2008年5月开始对黎阳老街进行改造。2013年8月,黎阳in巷正式开街营业,主要包括滨江酒吧休闲街区、特色美食街区和徽文化体验街区三部分,总占地面积为78849.40m2。黎阳in巷采用“保护、移植、创新”的设计手法,重现了黎阳老街的商业辉煌。2016年,黎阳in巷被评为国家级4A景区,2018年游客数量突破560万人次,为“升级黄山旅游”发挥了积极作用。

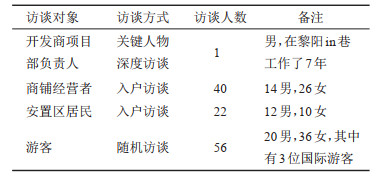

本研究综合运用非参与式观察、访谈和文本分析等多种质性研究方法探讨黎阳in巷的地方营造策略以及游客和居民的响应。田野调查工作进行了3次:第1次(2018年10月30—31日)主要是了解黎阳in巷的概况,确定研究主题;第2次(2019年3月10日)主要是初步收集数据并验证理论预设;第3次(2019年7月6日—7日)是进行系统性的调研(表 1)。经整理,共获取119个访谈样本,转录36000余字,并进行了信息编码。其中,对店铺经营者的访谈主要是了解其经营业态、入驻时间、承租条件和租金等,也是从侧面佐证开发商的地方营造策略;对安置区居民的调研主要集中在万贯家园小区及其周边;对游客的调研主要是针对外来游客,不包含来此休闲的本地人。此外,还通过专题书本、新闻报导等二手资料作为辅助和补充,以更深入地分析黎阳in巷地方营造的过程和影响。

| 表 1 在黎阳in巷的田野调研情况 Tab.1 The Fieldwork in Liyang in Lane |

从黎阳老街到黎阳in巷,也是从生活空间转变为旅游空间的过程,这意味着开发商需要对其地方性进行改写。一方面,黎阳老街是典型的徽派建筑,固然具有很高的功能、审美和艺术价值,但也受到多雨、潮湿、易受火灾等区域地理环境影响以及“程朱理学”的文化规训,表现出封闭、高墙、深井的空间特征,徽派建筑也有其阴暗和压抑的一面。另一方面,黎阳老街是居民的生活空间,街巷肌理比较狭窄,公共空间相对缺乏,消费场所也较少。这两方面都与游客消费空间的特征存在不协调之处。开发商项目部负责人提到:

我们不会走西递宏村的旅游发展模式。一是因为黎阳in巷的老建筑没法和西递宏村较量,他们规模大,保存也很完整;二是因为以西递宏村为代表的文化旅游,给人一种沉重的、受教育的感觉和心情,如十年寒窗、守寡、贞节牌坊……黎阳老街虽然历史也很悠久,但是我们不希望把徽州文化做的很沉重。游客来了是希望放松的,来体验这种慢生活的节奏(D1)。

开发商凭借他们对徽州文化的理解以及当下旅游发展形势的认识,希望借助空间想象化讲解轻松、愉悦的徽州故事,配合空间物质性建设,赋予地方新的文化意义,即打造“充满时尚气氛又不失怀旧情调的具有徽州特色的城市街区”。这对黎阳in巷地方性的定位,是把其放在徽州文化区的地域文化系统来思考,保证徽州文化基调是其地方性的本底。同时考虑到旅游消费市场需求以及全国旅游街区的特征,在本底上融入现代元素去形塑黎阳in巷的地方特色。“黄山文旅”对黎阳in巷的项目开发以“古今对话、中西融合”为理念,通过政府在前期的拆迁安置,置换了原有的居民,在建筑、景观、地方形象、商业业态、节庆活动等方面营造“夜泊黎阳”的消费环境。从业态现状来看,目前黎阳in巷拥有1个古戏台、1个天主教堂、2家博物馆、11家民宿(其中9家为徽派民宿)、27家特产店、26家酒吧咖啡厅、72家餐饮酒楼以及非遗工作室等10家其它类型店铺。不过,开发商的负责人也坦言,一开始社会各界对黎阳老街的改造并不看好,企业也承担了很大压力。那么,开发商具体是如何塑造黎阳in巷的地方性,如何突显“轻松、愉悦,既传承徽州文化,又不失现代气息”的地方环境,则是本节内容的分析重点。

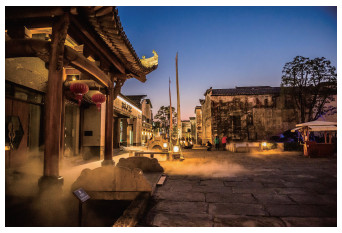

4.1 物质层面:建筑与景观的设计建筑和景观是呈现地方性的物质载体,空间的物质要素对主体的地方感知和场所识别具有重要作用[22]。黎阳in巷一方面保留了传统的徽派建筑和移植其它徽州元素,形成强烈的徽州古建氛围,营造出黎阳in巷的场景感和历史感。另一方面植入现代化的建筑语言和有机更新街巷的氛围,赋予黎阳in巷“千年古镇,时尚新生”的视觉冲击盛宴(图 3和图 4)。

|

图 3 黎阳in巷的水系和云雾景观 Fig.3 Water System and Cloud Landscape in Liyang in Lane |

|

图 4 黎阳in巷的欢庆广场 Fig.4 The Celebration Square in Liyang in Lane |

在传统徽派建筑的保留方面,黎阳in巷的改造以市级文物保护建筑石宅、贾宅的保护为基础,保留了八座外观保存完好的百年徽派民居,较好地传承了徽派建筑的审美意象,如“天井明堂”、“四水归堂”、“纵深序列”的空间结构等。其中,始建于光绪年间的贾宅,具有砖木结构、青砖黛瓦、外白墙内天井的特征,现开辟为徽州乡贤馆,通过展示57名古徽州乡贤的事迹,弘扬徽州文化。石宅包括东、中、西三进主体院落,大院门口依然保留着精美古朴的砖雕、木雕和石雕等传统徽派建筑的标志性符号,现成为徽派建筑展示、艺术展览、民俗演绎、文化活动等多功能复合的创意体验空间。

为塑造黎阳in巷的特色空间,开发商还移入了其它徽州景观。第一是引入水系,设置水口。徽州水口是徽州人在村口营建的以山、水、树为元素的景观区域,代表着徽州村落整体建筑中的“门户”与“灵魂。山和树是聚集村落旺气的屏障,而潺潺流水则是水口布局的灵魂,象征着财富玉气。第二是营造黄山云海景观。云海是黄山第一奇观,黄山峰石在云海中时隐时现,似真似幻,呈现出一种缥缈的仙境般的美。开发商在水系上安装雾森系统,打造雾升效果,犹如把云海搬到黎阳in巷,增加了街区的美感。第三是设置门道。在徽州建筑风水学里,门对门的设计乃是大忌,有“对门相冲”的说法。为避免邻里不和,徽州人创造性地提出大门偏侧斜建的方法以示谦让。长此以往,形成了古徽州民居独具一格的建筑符号,展示了徽州人包容礼让的美德。移入的这些徽州元素强化了黎阳in巷的徽风徽韵特性。

现代建筑语言的植入,不仅体现了开发商的创造力和创意,也成为进步的地方感的一部分[23]。黎阳in巷的滨江酒吧休闲街区即是传统建筑和现代建筑巧妙结合的典范,提升了街区的活力和审美价值[24]。例如,民宿“山水间·喜新恋旧”就采用了纯钢架玻璃嵌套在一座清代建筑之上,改造成为5层楼高的高端酒店。建筑外表像一个钻石的切面,在白天阳光或者晚上灯光的照射下散发出光芒。室内陈设保存了老宅传统风貌,以纯手工制作、采用榫卯结构打造的实木家具装点,配以琴棋书画茶等文化空间,同时又充分考虑现代人的生活需求,游泳池、书屋、瑜伽室、养生还元理疗区等设施一应俱全。整栋民宿的氛围正如其名一样,是“喜新的”,也是“恋旧的”。也正如黎阳in巷的风格一样,是“传统的”,也是“现代的”。

在有机更新街巷氛围方面,开发商注重巧妙地运用“蒙太奇”的装饰效果来修复街区活力。典型的如,在古建筑斑驳的墙面上利用现代光影投射出“蒙太奇”的梦幻效果,称为“意境黎阳”,这仿佛是在宣纸上灵动地诉说黎阳的故事。同时,适度改变建筑色调的设计也有助于提升街区的美感和温度。传统的徽派建筑以灰、白、黑为基调,辅以深灰、深蓝,点缀以熟褐和赭石,在美感和活力呈现方面,并不适合大面积商业街区的打造。为此,“黄山文旅”对局部区域进行了特殊的调色处理,如采用透明的玻璃幕墙、黄色的广告标语和红色的店铺招牌等,来增加商业活力氛围。不仅如此,黎阳in巷通过环绕整个街区的水系布景与线状的街巷空间实现了各个建筑和面状广场空间的有机连接,营造出移步换景、富有情趣的休闲效果。

4.2 非物质层面:地方形象的建构在全球化时代,建构地方形象有助于在竞争加剧的环境中,成为相对“突出的”、“与众不同”的空间[25]。黎阳in巷在非物质层面,主要是依托视觉媒介展示其地方性,从而推动地方的建构与营销。

通过黎阳in巷微信公众号,及时发布有关黎阳in巷的最新消息和动态进展。纵观微信公众号的推送内容,以节事活动播报、饮食推介、店铺业态更新和旅游景点营销为主,向用户展现黎阳in巷是有趣、放松、愉悦和热闹的地方氛围。此外,微信推文的最后也都会附上“旅行小贴士”,包括门票(免费)、交通方式(飞机、火车、高铁、汽车)及其距离和价格、旅游服务咨询电话等。微信越来越成为人们日常沟通和获取信息的主要媒介,对地理知识的直接表达扮演着重要角色。“黄山文旅”作为营销主体,对黎阳in巷的社会文化建构有着决定性的作用,塑造了游客的感知和期待,也影响着潜在游客观看的方式[26],帮助其较快获取黎阳in巷的基本信息。

“黄山文旅”联合多家著名媒体合作展示黎阳in巷街区的徽派建筑之美和特色旅游商业,也增进了外界对该景点的认知。迄今为止,黎阳in巷已经与央广网、新华网、凤凰网、搜狐焦点、安徽卫视等建立了合作关系,积极生产黎阳in巷的视觉文化产品。例如,2017年除夕,中央电视台《一年又一年》特别节目就直播了黎阳in巷的独特新年民俗和美食文化,包括火篮舞、说唱黎阳、画中媒和黎阳仗鼓等;2018年国庆假期,凤凰网报导了黎阳文化艺术节,展现了徽州文化与现代时尚交融的画面。大众媒体可以影响对地方、距离、社会性、原真性等的感知,形成对旅游地的先入之见[27]。通过城市文化元素象征意义的表征,媒体生产出了黎阳in巷是徽州传统与现代时尚融合的地方形象,并成为游客想象的重要来源。

定期邀请全国旅游达人体验黎阳in巷,通过互联网提高黎阳in巷的知名度和建立口碑。不同于政府和开发商等主体自上而下地传播地方形象,旅游达人分享多感官的、具身的旅游体验,展现出了一个“活生生”的旅游世界,当然这些也渗透到地方的隐喻内涵的建构之中[28]。如名为“小懒懒酱CC”的旅游博主,于2019年4月22日发布了一篇博客文章《黎阳in巷,诉说着昨日辉煌的徽州》,分享她在黎阳in巷旅游的具身体验,包括看民俗表演、买黄山特产、逛文创书店、品徽州菜肴、住特色民宿等活动。博客文章文笔清新、图文并茂,认为黎阳in巷是“穿梭在古朴与时尚之间的别样美景,是幻想与现实并存的人间仙境。”此文赢得了82万+的阅读量,并获得了大量的转发、评论和点赞。更重要的是,旅游博主拥有庞大的粉丝,普通看客容易受到其博客文章的影响,产生旅游动机。

4.3 混合式:节事活动的展演节事活动是旅游吸引物,也是生产地方意义和地方认同的重要情景[29]。“黄山文旅”拥有黎阳in巷节事活动的文化表征权,在策划之初就融入自己对“地方”和“旅游世界”的理解。它融合了时尚文化与徽州文化,也混合了传统节庆和现代节庆,呈现出多元文化的特征,旨在努力吸引更多游客来消费地方。

一方面是常态化的节事活动演出。“黄山文旅”成立了自己的艺术团——爱黄山艺术团,专门维护古戏台的演出,平均每周3场。例如,在每周六和周日18:30—19:30的时间段,常规的节目主要有黄梅戏《对花》、民俗情景剧《画中媒》、黄梅歌舞《天女散花》、徽州民俗舞蹈《徽乡火篮》、旗袍秀表演《江南女儿情》和黎阳仗鼓《仗鼓贺君归》等。其中,《仗鼓贺君归》原本是古徽州地区为纪念汪华保境安民、征战沙场的仪式,主要包括鼓、竹笛、唢呐与笙的演奏和街道游行,如今演化为一项民俗表演,希望游客感受到黎阳的历史文化和地方特色。扎根于地方文化的传统节庆有助于增强历史街区的文化形象,成为黎阳in巷营造徽派氛围的重要途径[30]。

另一方面是主题化的节事活动演出。“黄山文旅”每月会设计特色主题活动,如摇滚跨年夜、正月的迎新春活动、元宵节的踩街民俗活动、五月份的潮玩节,六月份的嬉戏节,七月或八月份的啤酒节,国庆期间的黎阳文化艺术节,等等。据统计每年的主题性活动已达到8—20场。以2019年为例,3月29日—4月14日,设置了黎阳花朝游园会,主要活动包括汉服品鉴、祈福仪式、游园演艺、饮佳酿、品香茗、尝花糕、画团扇、绘纸伞、飞花令等。8月2日—4日的黎阳国际精酿啤酒节,融合了精酿啤酒、潮流电竞、乐队演出、互动狂欢和夜宵美食等体验活动,三天的总客流量突破9万人次。开发商有意识地对地方文化进行选择性的利用和创造性的发明,丰富了节事活动的内容和载体。地方作为人们的感知价值中心,多元文化的汇聚呈现出黎阳in巷是传统与现代的交融[29]。

5 游客和居民对黎阳in巷地方营造的响应 5.1 游客:地方性与无地方性的两面交织根据调研统计,71%的游客表示出喜欢黎阳in巷的态度。如果说把城市街区改造视为一项标准化的工业化生产,那么空间的独特性营造则是地方性建构。根据上述第4部分的分析,从游客的视角来看,黎阳in巷的地方营造是成功的。他们惊叹于中西建筑设计的巧妙结合、清新的文艺气息和轻松的游憩氛围,黎阳in巷是充满时尚气氛又不失怀旧情调的具有徽州特色的城市街区。

黎阳in巷的整体设计安静祥和,又比较时尚和现代化,符合年轻人的想法(T18)。

刚进来黎阳in巷可能会觉得这里没有比屯溪老街有感觉,因为老街那边的房子都是很古老很典型的徽派建筑。但黎阳in巷这边是需要一间一间地逛,细细地去品,深度游以后才能感受到它的文化内涵(T22)。

由于毗邻屯溪老街,游客不免将黎阳in巷与之对比。调研显示,大多数游客更喜欢黎阳in巷。这主要因为黎阳in巷在卫生环境、消费氛围、商业业态、建筑形态、节庆表演等方面都更好,游客们也可在此获得多维感官体验,甚至产生功能依赖。游客在黎阳in巷的活动,以品尝徽菜、下榻民宿、休闲茶饮和游憩闲逛为主。如果适逢节事,观看演出会成为游客们的重要体验。而屯溪老街,虽然保存了更多历史时期的建筑形态,但旅游商品越来越扁平化和低端化,出售的无非是酱菜、烧饼、茶叶、毛豆腐、纸笔、糖果等低价商品,过度商业化倾向更明显。游客对黎阳in巷在比较中产生的正面情感,也为消费者认同奠定了基础。在消费社会时代,消费不仅是商品或服务的购买和使用,往往包含主体的身份建构,因为主体的消费偏好和生活方式常常是品味和社会地位的表征[27]。显然,黎阳in巷更能迎合游客对小资情调的身份想象,“以足投票”的行为折射出了大部分游客对黎阳in巷的地方认同。

不过,也有少数游客表示,黎阳in巷的地方营造呈现出混杂的地方性和无地方性[31]。从物质环境、功能性活动和符号意义看,脱胎于黎阳老街的黎阳in巷已重获新生,但其“亦真亦假”的特性也常被诟病。一方面,黎阳in巷掺杂了传统徽州元素和现代时尚元素,成为了杂糅的空间,已是“面目全非”的黎阳;另一方面,黎阳in巷带有“仿古街”的色彩,与全国的很多旅游休闲街区较为相似,特别是现代节庆演出以及在现代技术和行业标准影响下的新建物理空间和商业业态,提供的是不真实的地方,剥夺了特殊地方所能提供的审美经验,失去了与周围人的亲密接触和地方感[31]。换而言之,黎阳in巷提供了与其它旅游街区同样乏味的体验。旅游作为一股现代化和全球化的力量,催生了标准化的景观和地方的不真实性,这与地方营造的初衷——塑造地方特色,竟是如此的背道而驰[12, 32]。对这类游客而言,由于在黎阳in巷无法获得原真性的徽州文化体验,更倾向于到屯溪老街细细品味这条被誉为流动的“清明上河图”古代街市。

黎阳in巷给我的感觉是有点“不伦不类”。主要是觉得传统的元素没有保留好,现代化的元素也没有建设好。建筑都没有比屯溪老街有感觉,饭店酒吧这些又太现代化,和大商场里的差不多,就感觉“旧不够旧,新不够新”(T7)。

黎阳in巷和其它地方的旅游街区都差不多吧,都是一个感觉,没他们说的那么好玩。这里的商场跟我们家附近的也差别不大啊(T41)。

5.2 居民:地方的流离失所感黎阳in巷的旅游发展不仅创造了新的空间,也在空间的生产和消费中起着至关重要的作用,导致了不同形式的置换。正是出于这个原因,Cocola-Gant认为旅游业需要被视为一种绅士化形式[33]。绅士化既是经济上,也是文化上的,因为它不仅在住房价格、公共空间使用等物质层面带来了流离失所,原住民也失去了他们在日常生活中赖以生存的资源,在邻里关系、生活方式和审美情趣等方面表现出排斥感和剥夺感[33]。如受访者提到,拆迁安置到别处之后再回黎阳in巷,是一个从“主体”到“客体”,从“我者”到“他者”的变化过程。地方的商业化不仅需要原住民为在此扎根生存支付逐渐上涨的租金,也给他们的周遭环境带来陌生感,丧失了原有彼此熟悉的邻里关系。况且居民被迫搬迁离开黎阳老街,不仅没有参与到黎阳in巷的项目规划与设计过程,也没有制度保障实现回迁,表达出流离失所感:

黎阳in巷改造之后,环境是比以前好了,变敞亮了。但是弄得再好,也不属于我们的。我们全部都被迫搬迁出去了,你要来这里做生意,还要跟人家租地方呢!现在它跟我也没有关系,我在这里上班,每月给我开工资就行了,其它事情关心也没用(R1)。

黎阳in巷我怎么会喜欢啊,我到现在心里都不平复啊!我还想念自己的老房子,搬回老房子去住,比在安置房这里住舒服多了,又不用爬楼。可是又搬不回去了(R19)。

此外,黎阳老街的景观已经发生了巨大变迁。按照1985年编制的黎阳老街门牌编号为1—273号,旅游导向下的城市更新使得老建筑所剩无几。为了迎合旅游空间场所特征,对黎阳老街原有的肌理、尺度和老建筑构件等也进行了适应性改造和利用。这对原住民的影响与游客相比有所不同,给原住民带来了地方集体记忆的变化。地方集体记忆依赖于特定地方在历史上形成的不可移动、不可复制的特色景观作为载体[34],毕竟这些正是凝结地方情感和认同的基础。但现在原来的居民只能依靠仅存的建筑唤起对过去的怀念,并表达出对黎阳in巷的不满:

黎阳比屯溪老街的历史还要悠久,但是现在黎阳in巷是三不像:不像老街,不像西洋,也不像徽派。如果能恢复现状就好了(R17)。

走到黎阳in巷还是会有对以前的怀念,我们的祖祖辈辈都是生活在那里。现在的新建筑没有了曾经的感觉,就保留了几栋,剩下都拆掉了,可惜了(R4)。

特别是那些从小就生活在黎阳老街的人们,可以对老街的每一条巷子如数家珍。无论是昔日繁华时的买卖吆喝,还是日常生活中的邻里串门,抑或是穿街走巷的传统节日仪式活动,黎阳老街都汇聚了他们的情感、记忆和认同,也汇聚了关怀、责任和希望[34]。地方集体记忆对居民来说非常重要,因为它产生了一种“基于地方的意识模式”,成为返回家园的站点。拆除街区和异地安置意味着抹去了居民曾经的生活印记,非参与式规划则反映出地方与资本之间不对等的权力关系。

居民对黎阳in巷的另类理解,也导致了他们的空间实践:白天很少去黎阳,晚上偶尔会去那里散步,但很少在黎阳消费。这是因为黎阳in巷已经转变为游客空间,不断上涨的物价和不断异化的食物味道使得原住民对之抗拒消费,只是通过到访黎阳in巷来拾起对老街的记忆和怀念。这种看似平庸的日常生活其实也充满了抵抗[35]。与游客在黎阳in巷的行为不同,居民的响应显示出一个同质的范围内存在着宽泛的异质行为活动,这些活动颠覆了传统观念中“日常生活”的盲目性。“日常生活实践”就是作为实践主体的黎阳原住民相应于具体环境、具体机制而进行的行动方式[35]。地方不仅告诉的是你住在哪里或者来自哪里,更是你是谁的指问[32]。黎阳in巷确实提升了环境卫生质量和公共服务设施,但是对于原住民来讲,黎阳不再是他们称之为“家”的地方,与当地社区几乎不再存在社会和文化联系[36],只是多提供了一个市民休闲的去处,也可以对黎阳的变化漠不关心。当然,居民这种微观的文化抵抗不会产生足以挑战地方政府和企业重塑城市空间的项目和计划,但是由于地方营造而重新创造出来的、存在冲突的地方意义,在当下的城市空间转型却是十分常见[36]。

6 结论与讨论本文基于地方营造的相关理论研究,提出了地方营造策略及其响应的分析框架,并综合运用多种质性研究方法对黎阳in巷进行了解析。研究发现,“黄山文旅”作为行动主体,为把黎阳in巷打造成“充满时尚气氛又不失怀旧情调的具有徽州特色的城市街区”,主要从建筑与景观设计、地方形象建构以及节事活动展演等三方面开展了地方营造。从游客和居民的响应来看:游客对黎阳in巷表现出地方性与无地方性的两面交织;原住民对黎阳in巷则表现出由于空间置换带来的地方的流离失落感。对黎阳in巷的案例研究表明:从宏观层面来看,与Shaw和Zhu的研究发现类似,地方营造确实可以成为提高城市竞争力的促销工具[14, 25]。不过,与Kolås对香格里拉案例的研究“展现了不同地方营造策略之间的张力”所不同,黎阳in巷的地方营造策略在本质上一体化的、互相连接的,贯穿于物质—非物质—混合式的全过程。这是由其主体性决定的。本研究丰富了Lew提出的旅游发展与地方塑造的内容体系,深化了地方营造的过程和结果[5];回应了Kolås关于地方营造的政治经济层面问题[4];也回应了批判性旅游研究,关注旅游发展的标准化和商品化对地方性的消解、对旅游景观的生产性破坏,关注本地居民的响应、游客的体验和旅游地的真实性[37]。

黎阳in巷的旅游发展与地方塑造问题,一方面显示出旅游依赖于地方性差异,同时又消弭地方性、走向同质化的悖论。旅游的出现是看作差异性的机会,但为吸引旅游者的城市再造却越来越相似。Lew和Wu已经指出,地方营造是全球—地方互动的结果[5, 38],这也解释了游客对黎阳in巷为何表现出地方性与无地方性的两面交织的原因。从规划实践来看,最好的旅游目的地是既能展示地方营造,也能展示出有机的地方建构(organic place-making)。这是因为,带有规划性质的地方营造往往只满足了硬件设施需求和规范城市建设,而有机的地方建构更能创造一个地方的文化灵魂。针对规划型的地方营造,为了培育一个真实的和令人满意的地方感,需要允许地方建构的自然演变空间,用乡土景观和本土色彩来影响总体规划的环境[5]。另一方面,黎阳in巷案例也显示出在当代的旅游发展过程中地方是如何被重新创造出来并存在争议的。正如Britton指出,旅游是不断变化的空间组织和生产与消费的政治经济学的一个方面。旅游作为一种产业,是推动城市更新、产业转型和领域竞争的工具和手段,通过地方塑造和引导新的消费偏好来实现扩张,以维持不断的经济增长[39]。对旅游地理学者而言,重要的不仅是理解由旅游流动带来的资本规模,更是旅游产业改造空间和地方的力量及其复杂性[39]。

本文也存在不足之处。地方营造是一个多元主体互动和协商过程,本文没有针对店铺经营者进行如何参与地方营造过程的探讨,也没有针对黎阳in巷周边的居民进行如何响应地方营造结果的探讨。未来研究可以就这两方面加深思考,不断深化地方营造的研究内容。

致谢: 感谢两位匿名评审专家在研究框架和分析深度上富有建设性的修改意见。| [1] |

Hultman J, Hall C M. Tourism place-making:Governance of locality in Sweden[J]. Annals of Tourism Research, 2012, 39(2): 547-570. |

| [2] |

Pierce J, Martin D G, Murphy J T. Relational place-making:The networked politics of place[J]. Transactions of the Institute of British Geographers, 2011, 36(1): 54-70. DOI:10.1111/j.1475-5661.2010.00411.x |

| [3] |

Friedmann J. Reflections on place and place-making in the cities of China[J]. International Journal of Urban and Regional Research, 2007, 31(2): 257-279. DOI:10.1111/j.1468-2427.2007.00726.x |

| [4] |

Kolås Å. Tourism and the making of place in Shangri-La[J]. Tourism Geographies, 2004, 6(3): 262-278. DOI:10.1080/1461668042000249610 |

| [5] |

Lew A. Tourism planning and place making:Place-making or placemaking?[J]. Tourism Geographies, 2017, 19(3): 448-466. DOI:10.1080/14616688.2017.1282007 |

| [6] |

Sofield T, Guia J, Specht J. Organic 'folkloric' community driven place-making and tourism[J]. Tourism Management, 2017, 61: 1-22. DOI:10.1016/j.tourman.2017.01.002 |

| [7] |

牛玉, 汪德根. 基于游客视角的历史街区旅游发展模式影响机理及创新——以苏州平江路为例[J]. 地理研究, 2015, 34(1): 181-196. [Niu Yu, Wang Degen. Influence mechanism and innovation of tourism development pattern of historic streets based on the perspective of tourists:A case of Pingjiang Road of Suzhou[J]. Geographical Research, 2015, 34(1): 181-196.] |

| [8] |

徐小波, 吴必虎, 刘滨谊, 等. 基于从业者的旅游历史街区商业空间发展特征及机理——扬州"双东"案例[J]. 地理学报, 2016, 71(12): 2212-2232. [Xu Xiaobo, Wu Bihu, Liu Binyi, et al. The development of commercial spaces in tourist historic districts:The case of Shuangdong, Yangzhou[J]. Acta Geographica Sinica, 2016, 71(12): 2212-2232. DOI:10.11821/dlxb201612011] |

| [9] |

徐小波, 吴必虎. 历史街区旅游开发与居民生活环境发展研究——以扬州"双东"历史街区为例[J]. 人文地理, 2013, 28(6): 133-141. [Xu Xiaobo, Wu Bihu. Interference between historical district tourism developmentand living environment transformation:A case study of "Shuangdong", Yangzhou[J]. Human Geography, 2013, 28(6): 133-141.] |

| [10] |

梁保尔, 潘植强. 基于旅游数字足迹的目的地关注度与共现效应研究——以上海历史街区为例[J]. 旅游学刊, 2015, 30(7): 80-90. [Liang Bao'er, Pan Zhiqiang. An analysis of scenic areas preference and the co-occurrence phenomenon based on online information:A case of Shanghai historic district[J]. Tourism Tribune, 2015, 30(7): 80-90. DOI:10.3969/j.issn.1002-5006.2015.07.008] |

| [11] |

常江, 谢涤湘, 陈宏胜, 等. 历史街区更新驱动下的旅游绅士化研究——以佛山岭南天地为例[J]. 热带地理, 2018, 38(4): 586-597. [Chang Jiang, Xie Dixiang, Chen Hongsheng, et al. Tourism gentrification in historic district renovation:A case study of Lingnan Tiandi, Foshan[J]. Tropical Geography, 2018, 38(4): 586-597.] |

| [12] |

孙九霞, 黄秀波, 王学基. 旅游地特色街区的"非地方化":制度脱嵌视角的解释[J]. 旅游学刊, 2017, 32(9): 24-33. [Sun Jiuxia, Huang Xiubo, Wang Xueji. The de-localization tendency of tourism streets:Based on the perspective of institutional disembeddment[J]. Tourism Tribune, 2017, 32(9): 24-33. DOI:10.3969/j.issn.1002-5006.2017.09.008] |

| [13] |

徐姣, 陈肖静. 关于我国历史街区旅游开发研究的回顾与思考[J]. 旅游导刊, 2018, 2(5): 54-72. [Xu Jiao, Chen Xiaojing. Review and reflection on the research about tourism development of historical blocks in China[J]. Tourism and Hospitality Prospects, 2018, 2(5): 54-72.] |

| [14] |

Shaw K, Montana G. Place-making in megaprojects in Melbourne[J]. Urban Policy and Research, 2016, 34(2): 166-189. DOI:10.1080/08111146.2014.967392 |

| [15] |

Cilliers E J, Timmermans W. The importance of creative participatory planning in the public place-making process[J]. Environment and Planning B:Planning and Design, 2014, 41(3): 413-429. DOI:10.1068/b39098 |

| [16] |

Granås B. Destinizing Finnmark:Place making through dogsledding[J]. Annals of Tourism Research, 2018, 72: 48-57. DOI:10.1016/j.annals.2018.05.005 |

| [17] |

Wyckoff M. Definitions of placemaking:Four different types[J]. Planning & Zoning News, 2014, 32(3): 1-10. |

| [18] |

Pred A. Place as historically contingent process:Structuration and the time-geography of becoming places[J]. Annals of the Association of American Geographers, 1984, 74(2): 279-297. DOI:10.1111/j.1467-8306.1984.tb01453.x |

| [19] |

周尚意, 杨鸿雁, 孔翔. 地方性形成机制的结构主义与人文主义分析——以798和M50两个艺术区在城市地方性塑造中的作用为例[J]. 地理研究, 2011, 30(9): 1566-1576. [Zhou Shangyi, Yang Hongyan, Kong Xiang. The structuralistic and humanistic mechanism of placeness:A case study of 798 and M50 art districts[J]. Geographical Research, 2011, 30(9): 1566-1576.] |

| [20] |

孔翔, 钱俊杰. 浅析文化创意产业发展与上海田子坊地区的空间重塑[J]. 人文地理, 2011, 26(3): 46-50. [Kong Xiang, Qian Junjie. An analysis of the development of creative industry and reconstruction of Tianzifang area in Shanghai[J]. Human Geography, 2011, 26(3): 46-50. DOI:10.3969/j.issn.1003-2398.2011.03.009] |

| [21] |

钱俊希, 杨槿, 朱竑. 现代性语境下地方性与身份认同的建构——以拉萨"藏漂"群体为例[J]. 地理学报, 2015, 70(8): 1281-1295. [Qian Junxi, Yang Jin, Zhu Hong. The construction of placeness and identity in the context of China's emerging modernity:A case study of Han Chinese "drifters" in Lhasa, Tibet[J]. Acta Geographica Sinica, 2015, 70(8): 1281-1295.] |

| [22] |

Stedman R C. Is it really just a social construction? The contribution of the physical environment to sense of place[J]. Society & Natural Resources, 2003, 16(8): 671-685. |

| [23] |

Gruffudd P. Building sites: Cultural geographies of architecture and place-making[M]//Blunt A, Gruffudd P, May J, et al. Cultural Geography in Practice. London: Hodder Education, 2003: 238-250.

|

| [24] |

Montgomery J. Making a city:Urbanity, vitality and urban design[J]. Journal of Urban Design, 1998, 3(1): 93-116. |

| [25] |

Zhu H, Qian J X, Gao Y. Globalization and the production of city image in Guangzhou's metro station advertisements[J]. Cities, 2011, 28(3): 221-229. |

| [26] |

王敏, 江荣灏, 朱竑. 人文地理学的"视觉"研究进展与启示[J]. 人文地理, 2017, 32(3): 10-19. [Wang Min, Jiang Ronghao, Zhu Hong. A reviewand revelation of the study of visualin human geography[J]. Human Geography, 2017, 32(3): 10-19.] |

| [27] |

Su X B. The imagination of place and tourism consumption:A case study of Lijiang Ancient Town, China[J]. Tourism Geographies, 2010, 12(3): 412-434. DOI:10.1080/14616688.2010.494688 |

| [28] |

樊友猛, 谢彦君. "体验"的内涵与旅游体验属性新探[J]. 旅游学刊, 2017, 32(11): 16-25. [Fan Youmeng, Xie Yanjun. An exploration of experience connotations and tourist experience characteristics[J]. Tourism Tribune, 2017, 32(11): 16-25.] |

| [29] |

刘博, 朱竑. 新创民俗节庆与地方认同建构——以广府庙会为例[J]. 地理科学进展, 2014, 33(4): 574-583. [Liu Bo, Zhu Hong. Construction of place identity and created folk festival:A case study of "Yuexiu Temple Fair" in Canton[J]. Progress in Geography, 2014, 33(4): 574-583.] |

| [30] |

周尚意, 吴莉萍, 张瑞红. 浅析节事活动与地方文化空间生产的关系——以北京前门-大栅栏地区节事活动为例[J]. 地理研究, 2015, 34(10): 1994-2002. [Zhou Shangyi, Wu Liping, Zhang Ruihong. An analysis of the relation between festivals and production of space[J]. Geographical Research, 2015, 34(10): 1994-2002.] |

| [31] |

何瀚林, 蔡晓梅. 国外无地方与非地方研究进展与启示[J]. 人文地理, 2014, 29(6): 47-52, 31. [He Hanlin, Cai Xiaomei. Progress and enlightenment on placelessness and non-placein the foreign geographical studies[J]. Human Geography, 2014, 29(6): 47-52, 31.] |

| [32] |

Williams S. Tourism Geography:A New Synthesis (Second Edition)[M]. London: Routledge, 2009: 183-186.

|

| [33] |

Cocola-Gant A. Tourism gentrification[M]//Lees L, Phillips M. Handbook of Gentrification Studies. Williston: Edward Elgar Publishing, 2018: 281-293.

|

| [34] |

孔翔, 陈品宇, 文英姿. 文化地图在城市街区集体记忆建构中的作用初探——基于"记忆江宁"活动的调研[J]. 华东师范大学学报(哲学社会科学版), 2019, 51(5): 205-213. [Kong Xiang, Chen Pinyu, Wen Yingzi. On the role of a cultural map in the construction of collective memory in an urban block:Based on the survey of the activity of "Jiangning in Memory"[J]. Journal of East China Normal University (Humanities and Social Sciences), 2019, 51(5): 205-213.] |

| [35] |

孙九霞, 周一. 日常生活视野中的旅游社区空间再生产研究——基于列斐伏尔与德塞图的理论视角[J]. 地理学报, 2014, 69(10): 1575-1589. [Sun Jiuxia, Zhou Yi. Study on the reproduction of space of tourism community from the perspective of everyday life:Based on theories of Lefebvre and De Certeau[J]. Acta Geographica Sinica, 2014, 69(10): 1575-1589.] |

| [36] |

Su X B. 'It is my home. I will die here':Tourism development and the politics of place in Lijiang, China[J]. Geografiska Annaler:Series B:Human Geography, 2012, 94(1): 31-45. |

| [37] |

刘俊, 陈品宇. 批判性旅游研究范式转型的回顾与展望[J]. 旅游学刊, 2019, 34(8): 118-128. [Liu Jun, Chen Pinyu. The paradigmtransformation of critical tourism studies:A review and research prospect[J]. Tourism Tribune, 2019, 34(8): 118-128.] |

| [38] |

Wu F L. The Global and local dimensions of place-making:Remaking Shanghai as a world city[J]. Urban Studies, 2000, 37(8): 1359-1377. |

| [39] |

Britton S G. Tourism, capital and place:Towards a critical geography of tourism[J]. Environment and Planning D:Society and Space, 1991, 9(4): 451-478. |