2. 山西省城乡统筹协同创新中心, 晋中 030619

2. Shanxi Collaborative Innovation Center for Coordinated Urban and Rural Development, Jinzhong 030619, China

旅游产业具有综合性、联动性特征,直接或间接为区域经济发展注入活力,利于产业结构升级[1]。旅游空间结构是旅游活动在地理空间上的投影,体现了旅游系统要素和旅游经济活动的空间属性和相互关系[2]。深入探讨区域旅游空间结构演化,有助于了解旅游目的地发展情况[3],对发挥旅游业辐射效应、促进区域经济一体化具有重要意义。

20世纪60年代研究者最早将区位论、核心—边缘模型、点—轴系统等经济地理学理论应用于游憩活动[4]、旅游经济与地理空间关系[5]研究,以及区域旅游空间优化[6]。研究范畴从单一旅游要素时空分异发展到旅游综合实力演变,如基于游客调查、网络大数据,运用社会网络分析从旅游流时空变化角度剖析景区、城市间竞合关系[7, 8];基于旅游经济规模和空间距离,运用引力模型量化城市旅游经济联系度[9];综合社会、经济、交通等多重因素,运用空间场效应模型量化表征区域旅游空间结构演变[10, 11]。

场(field)是物质的空间作用形式,物质通过“场”发生相互联系和作用[12]。场概念起源于物理学,随后逐渐被应用到其它领域如社会学场域、文化场、经济场等。旅游活动依赖于区域内分工协作形成的旅游经济场域[13],章锦河最早从旅游流视角定义了旅游场(tourism field)概念,提出旅游活动是旅游者在客源地与目的地、不同目的地之间的空间往复运动,城市间的相互作用构成“旅游场”[14]。城市兼具旅游目的地和客源地双重角色,具有集聚和辐射功能,场强用来刻画中心城市的辐射与扩散效应。旅游场强表征源点城市对区域旅游发展的影响力大小,其测度方法源自城市腹地研究,重点考虑场空间的非均质性以及距离衰减效应[15]。受限于统计数据可获取性和交通可达性数据特征,旅游场强模型多用于刻画区域和省域尺度的旅游空间结构特征,国内学者多从区域及城市群[11, 13, 16]、省域[17, 18]和市域[19]尺度进行了旅游场强特征研究。现有研究多以旅游产业较发达地区为例,强调交通条件的影响,以及不同因子的总体作用规律,对因子作用的阶段性特征关注较少,旅游场强格局演变中驱动因素的阶段性变化有待进一步探讨。

旅游产业相对落后地区的经济转型特殊时期,厘清旅游场强空间结构变化规律,有助于梳理旅游经济发展脉络,对于发挥旅游经济辐射效应、带动区域社会经济发展具有积极意义。本文以山西省转型期旅游产业快速发展阶段为例,在构建城市旅游发展综合实力基础上,采用基于可达性的改进型场强模型,分析旅游场强时空异质性特征,运用地理探测器分析演变机制,以期为山西省及其他区域旅游发展提供理论依据和实践参考。

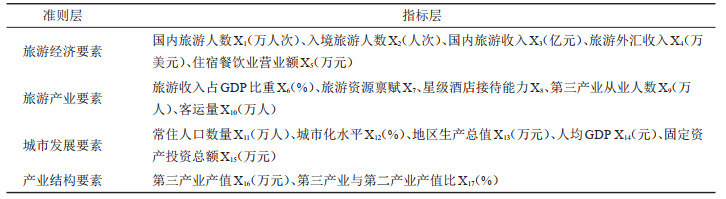

2 区域概况与数据来源 2.1 区域概况山西省地处太行山以西、黄土高原东缘,地势呈东北高、西南低的平行四边形,山区面积占80.1%,地跨黄河、海河两大水系,内部河谷纵横、宛如一“叶”。现辖太原、大同、朔州、忻州、晋中、阳泉、吕梁、临汾、长治、晋城及运城11个地级市(图 1),与陕西省、河南省、河北省和内蒙古自治区为邻。山西省旅游资源丰富且品位高,如根祖文化、隋唐佛教文化、明清晋商文化、近代红色文化以及边塞文化等。近年山西省旅游业发展态势良好,对实现经济转型发展具有重要意义。但是旅游资源利用不足、区域发展不均衡。

|

图 1 山西省行政区划示意图 Fig.1 Administrative Division of Shanxi Province |

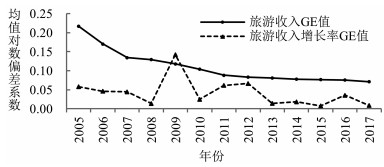

长期以来山西经济一煤独大,产业结构单一,资源型经济亟需转型。1992年聚焦能源重化工基地建设,1999年提出产品结构调整,2003年转向行业调整,直到2010年底获批“山西省国家资源型经济转型综合配套改革试验区”,成为转型发展重要转折,进入国家战略主导的产业转型升级阶段[20]。经济转型背景下,“十五”期间山西省把旅游业定为第三产业先导产业,此后旅游业对产业结构升级的重要性不断提升。本文将十五计划末2005年定为研究初始时期,选取2005—2017年为研究阶段,采用均值对数偏差系数(GE)法将2011年作为中间节点。GE值越小表示组内个体间差异越小,反之则差异越大[21]。图 2显示旅游收入GE值呈下降趋势,2011年后趋于平稳;去除2008年非典和奥运影响,2011—2012年增长率GE值较高。

|

图 2 山西省旅游收入及增长率均值对数偏差系数 Fig.2 The Mean Logarithmic Deviations of Tourism Revenue and Growth in Shanxi Province |

经济数据来源于《山西省统计年鉴》、各市统计年鉴、国民经济和社会发展统计公报,基于数据可比性,对旅游收入等价值型数据进行不变价处理。旅游景点景区信息来源于2005、2011年湖南地图出版社《山西省导游图》,山西文旅官网(http://www.sx.cn)以及各地市文化和旅游局官网。道路数据(包括高速公路、国道、省道、县道、高速铁路和普通铁路)基于星球地图出版社2005年第2版、2011年第4版、2019年修订第4版1:70万《山西省地图》,借助ArcGIS10.2软件,通过人工数字化得到交通网络基础数据。

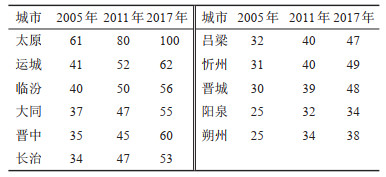

3 研究方法 3.1 城市旅游发展综合实力测算旅游发展综合实力反映地区旅游产业及发展环境的综合竞争力,通常从旅游资源、旅游支持、城市经济维度进行评价。本文以资源型省份经济转型期城市旅游发展为重点,借鉴前人研究经验,选取旅游经济要素、旅游产业要素、城市发展要素、产业结构要素4类一级指标17个二级指标,构建评价指标体系(表 1),采用主成分分析法计算城市旅游发展综合实力指数。其中,旅游资源禀赋依据世界遗产、5A、4A、3A、2A和A级景区数量分别赋值9、7、5、3、2、1进行计算;星级酒店接待能力依据5星、4星和其他星级酒店数量分别赋值3、2、1进行计算。

| 表 1 城市旅游发展综合实力评价指标 Tab.1 Evaluation Index of Comprehensive Urban Tourism Development Level |

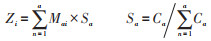

为消除量纲和数量级影响,采用Z-score标准化法对原始数据进行标准化处理,然后进行主成分分析,计算公式如公式(1)所示。针对得分为负值的情况,采用最小—最大规范化处理进行线性变化,映射到新数据区间。

|

(1) |

式中,Zi为城市i的旅游发展综合实力指数,Mai为城市i在主成分Sa上的得分;Sa为各主成分的权重系数;Ca为各主成分贡献率。

3.2 可达性测度基于栅格数据,借助ArcGIS 10.2时间成本距离工具测度可达性。参照《中华人民共和国公路工程技术标准(JTGB01-2003)》及山西省路况,对不同交通方式设定通行速度,高速公路120 km/h、国道80 km/h,省道60 km/h,县道40 km/h,高速铁路200 km/h,普通铁路100 km/h,陆地假设为均质采用步行方式(5 km/h)。选定大小为500 m× 500 m栅格,将研究区域划分为623635个均质网格,通过行车速度赋予每个栅格时间成本值,将空间距离转化为时间距离。计算公式如下:

|

(2) |

式中,cost表示时间成本值,为出行1 km所需平均时间(以分钟计);v表示不同地表和交通方式的通行速度。

3.3 旅游场强模型基于城市旅游发展综合实力指数和可达性测度结果,采用改进场强模型[22],计算各城市源点旅游经济辐射场强,任意点处场强值为来自不同城市源点的场强均值,表征各城市旅游经济辐射的共同影响。模型如下:

|

(3) |

|

(4) |

式中,Fij为以i城市辐射源到j点的旅游辐射场强值;Ej为j点处接受的来自区域内所有城市旅游辐射总场强;n为城市数量;Zi为i城市旅游发展综合实力;Dij为i城市到j点的时间成本距离;φ为距离摩擦系数,取1[23]。

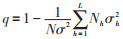

3.4 地理探测器分析地理探测器是探测空间分异性并揭示驱动因子的一种统计学模型,假设研究区分为若干子区域,若子区域方差之和小于区域总方差,则存在空间分异性[24]。该模型将离散型自变量转换为类型变量,可用于小样本分析。采用自然断裂法对自变量进行类别转换,测度各因子对旅游场强空间分异的影响力。模型如下:

|

(5) |

式中,q为某因子对旅游场强空间分异的解释度,取值区间为[0, 1],反映该因子对区域旅游场强格局的影响力。N和Nh分别为区域、次级区域样本数;L为次级区域个数,即某因子第i类分类变量包含的城市数量;σ2和σh2分别为区域整体、次级区域场强方差。

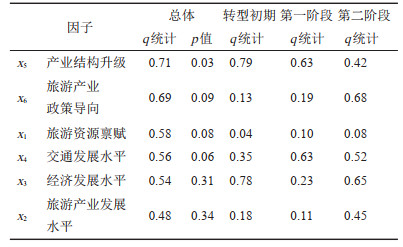

4 研究结果 4.1 城市旅游发展综合实力借助SPSS20.0软件对17个指标标准化数据进行KMO和Bartlett球形检验,得出Bartlett球形检验的显著性小于0.001,KMO值为0.77,可进行主成分分析。按照特征值大于1提取2个主成分因子,方差累计贡献率81.41%,计算城市旅游发展综合实力指数(表 2)。

| 表 2 城市旅游发展综合实力指数(Zi) Tab.2 Index of Comprehensive Urban Tourism Development Level |

结果表明:山西省城市旅游发展综合实力总体保持上升态势,城市差异显著;省会太原市旅游综合实力指数及增长率以绝对优势领先,是省域旅游辐射的核心源点;北部大同市、中部晋中市、南部运城和临汾市、东南部长治市位列其后,是带动省域旅游发展的重要辐射源点。城市综合实力增幅差异较大。晋中(70%)、太原(61%)、晋城(60%)领衔累计增幅;阳泉(36%)和临汾(40%)增幅最小。晋中市综合实力得分由35增至60,上涨势头强劲,于2017年跃居前三;从区位来看,晋中市与太原市逐步融为一体,构成省域旅游中心辐射源。此外,各时段城市综合实力指数变异系数为0.22、0.22和0.25,城市差异稳中有升;中低指数城市位序变化不大,山西省旅游产业有较大的均衡化发展空间。

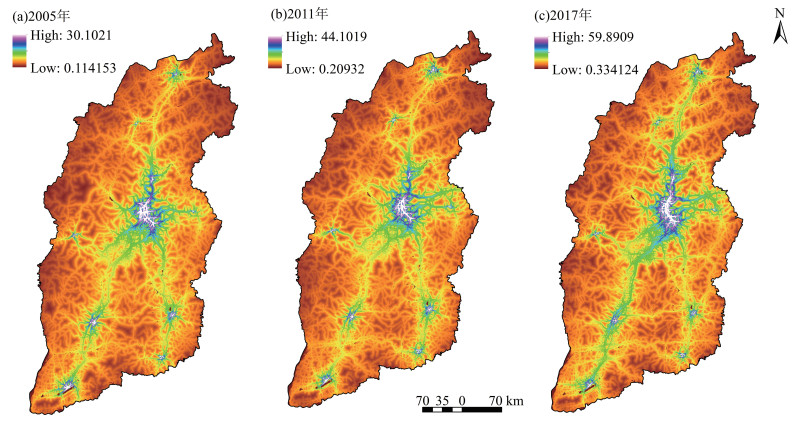

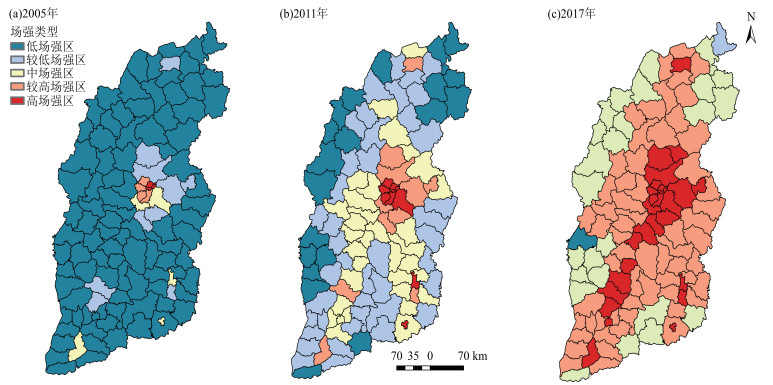

4.2 旅游场强时空异质性特征 4.2.1 高值区形态变化根据公式(3)、(4),借助ArcGIS10.2计算旅游场强,得出各时段场强空间分布图(图 3)。高值区分布范围与大运廊道走向一致,由简单形态向复杂形态演变。①2005年有多个分散的高值中心,相互联系较弱,呈一核多中心的“人”形结构。太原市是区域旅游场强高值核心,辐射范围最广,向周边忻州、晋中和阳泉各方向延伸,构成“一级场强核心区”。晋北大同市、晋南临汾和运城市、晋东南长治和晋城市构成“次级场强中心”,为“人”形结构的头部和下肢;②2011年高值区横向发育,晋东南与晋南高值区有牵手趋势,形成以“一级场强核心区”为中心的“串珠状”分布。同时一级场强核心区辐射范围扩大,向西与吕梁市连接成片,使其“孤岛”局面有所改观;③2017年高值区形态发生明显变化,形成南北廊道、东西带状组成的网络形态。其中,一级场强核心区范围显著扩张,形成以太原为中心的省域旅游场强腹地,中部区域一体化格局初现;高场强区南北贯通,北部大同市与中部核心区牵手,大西高铁沿线形成带状高场强廊道;新增众多东西向带状高场强区,加强了朔州、吕梁低场强边缘区与中部场强腹地的联系,连通了晋南、晋东南4个次级场强中心,出现南部高场强板块。

|

图 3 旅游场强空间分布 Fig.3 Spatial Distribution of Tourism Field Strength |

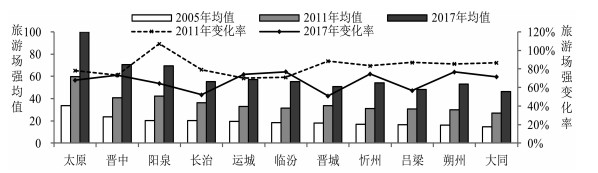

借助ArcGIS分区统计工具量化市域场强均值和变化率(图 4),结果显示山西省旅游场强整体增强,但是城市间绝对差异拉大。太原市场强均值稳居首位,晋中和阳泉市位列其后,吕梁、大同与其他城市的差距逐渐增大。城市排序变化不大,变异系数为0.26、0.25、0.26,但绝对差异增加,城市场强均值极差为19.2、32.8、54.2。各时段变化率差异明显,2005—2011年市域场强均值变化率达70%— 89%,阳泉均值翻番,受一级场强核心区的辐射影响大;2011—2017年场强快速增长发生在大西高铁沿线的运城、临汾、忻州、朔州四市,场强均值赶超至第二梯队,高铁“时空压缩”效应显著。

|

图 4 旅游场强均值和变化率分市统计 Fig.4 Mean and Change Rate of Tourism Field Strength in Statistics by City |

为细致刻画场强强度时空变化特征,进一步统计县域尺度场强均值,采用自然断裂法划分为高、较高、中、较低和低场强五个级别(图 5)。山西省旅游场强逐渐向高级别场强类型正向演替,高、较高场强区域占比从2005年1%增至2017年69%,中场强区2011年增至26%、2017年保持29%,较低和低场强区域缩至2%。旅游场强度变化的核心—边缘空间模式明显,高级别场强区不断发育,扩散方向为东北—西南走向,中低场强区退缩至黄河沿岸和西北、东北、东南边缘。

|

图 5 旅游场强度类型演变 Fig.5 The Evolution of Tourism Field Strength Level |

在区域旅游产业萌芽、起步、发展、成熟阶段,旅游场强分别呈现散点、极核、轴带、网络及一体化空间的格局[13, 15, 18]。山西省场强格局向更为成熟的网络化模式演变,但区域场强增长不均衡,格局成熟度从高到低依次为中部一级核心区,北部、南部、东南二级核心区,以及西北、东北和东南边缘。因此,各时段场强格局均呈多种模式并存特征:①2005年为散点—极核模式,以太原市为核心、辐射晋中、忻州和阳泉三市,还有晋北、晋南、晋东南的5个点状高值分布区。②2011年发展为极核—轴带模式,以中部核心为枢纽,形成北、南、东南三条轴带。③2017年演变为轴带—网络模式,呈叶脉状网络结构,主脉贯通北至大同、南至运城,与侧脉联通度有所提高,但东西向辐射扩散通道仍旧不足。

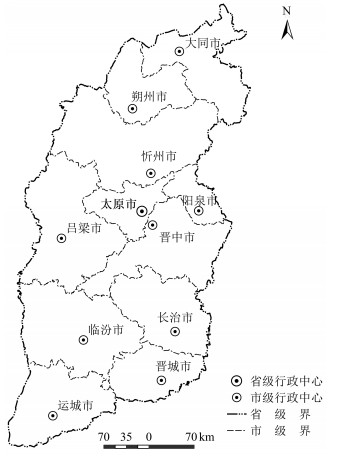

4.3 旅游场强时空异质性演变机制 4.3.1 因子探测旅游场强受自然、社会、经济多因素综合影响,已有研究表明旅游资源禀赋、旅游产业水平、交通条件、经济发展水平、旅游发展政策是旅游场强格局变化的关键影响因素[13, 17, 25]。结合资源型地区经济转型期特征,选取6类因子进行探测分析。其中,旅游资源禀赋(x1)以A级以上旅游景区数量加权赋值表示;旅游产业发展水平(x2)以旅游收入占GDP比重表示;经济发展水平(x3)以人均GDP表示;交通发展水平(x4)采用考虑公路和铁路交通方式计算的平均时间成本距离表示;产业结构升级(x5)以第三产业产值占GDP比重表示;旅游产业政策导向(x6)以第三产业投资额占固定资产投资总额比重表示。

借助地理探测器[24]分析各因子与城市场强均值差异的耦合度,q统计值越大表明该因子对场强差异的解释度越大,由此判断旅游场强变化的主导因子。首先探测各因子与城市旅游场强时空分异的总体耦合度;然后分别探测转型期旅游产业快速发展初期2005年、第一阶段2006—2011年、第二阶段2012—2017年各因子解释度,分析不同阶段旅游场强格局时空演变的驱动因子。

表 3显示,总体上六类因子与山西省旅游场强耦合度都比较高,均为旅游场强格局变化的重要影响因素,q值排序依次为:x5 > x6 > x1> x4 > x3 > x2。其中,产业结构升级和旅游产业政策导向两个因子的影响最为重要,旅游产业发展水平因子最低,但也不容忽视。

| 表 3 旅游场强时空分异因子探测结果 Tab.3 Detected Results of Spatial-temporal Heterogeneity in Tourism Field Strength |

主导因子表现出明显的时序差异性:①转型初期,产业结构和经济发展水平解释度显著高于其它因子,分别为0.79和0.78,是影响旅游场强格局的主导因子;然后是交通发展水平因子,q值为0.35,其它因子尚未表现出明显的影响力。②第一阶段,产业结构升级和交通发展水平与场强增量耦合度最高,q值均为0.63,共同成为该阶段旅游场强增加的主要推动力;经济发展水平排在其后。③第二阶段,旅游产业政策导向和经济发展水平解释度最高,为0.68和0.65;交通发展水平、旅游产业发展水平和产业结构升级也表现出较大影响力,q值为0.52、0.45、0.42。可见,这一阶段旅游场强格局演变受多种因子共同作用,其中旅游产业政策导向和自身发展水平是新增主导因子。

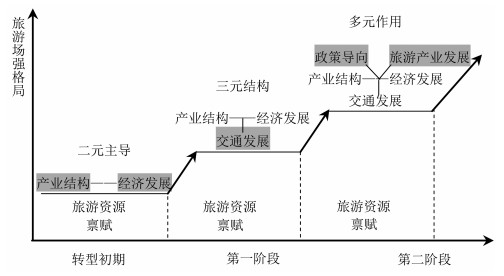

4.3.2 演变机制山西省旅游场强格局从极核、轴带到叶脉状网络的演化历程,是旅游业发展内外部多因子综合作用的结果。主导因子探测表明不同因子的作用具有交互性和阶段性,在转型发展各阶段表现出明显的二元主导、三元结构和多元作用特征(图 6)。

|

图 6 旅游场强时空异质性演变机制 Fig.6 The Evolution Mechanism of Spatio-temporal Heterogeneity of Tourism Field Strength |

(1)转型初期,旅游场强格局形成机制为“产业结构”和“经济发展”的二元主导型。产业构成反映了城市对第三产业包括旅游业的重视度,2005年山西省第三产业产值占比35%,仅太原市三产占比超过50%。城市经济发展水平是旅游场强格局发展的内在保障,一方面为旅游资源开发、服务设施完善、旅游环境营造等提供充足资金,保障并提升旅游供给子系统发展水平;另一方面,发达的区域经济本身对旅游者具有天然吸引力,有助于提升城市旅游综合影响力[13]。

(2)第一阶段,“交通发展水平”对场强格局变化的影响力上升,与“产业结构”、“经济发展水平”共同形成三元结构影响机制。因空间收敛效应以及运输服务升级,交通网络通过营造空间发展优势,直接影响区域旅游发展潜力[26, 27]。该阶段山西省交通建设进入快速发展期,高速公路里程翻番,由2005年1686 km增至2011年4005 km,形成“人字骨架、九横九环”网络。交通网络化发展降低了区域旅游经济辐射阻力、开拓了新的辐射路径,成为这一阶段旅游格局演变的重要外部推动力。

(3)第二阶段,新增了“旅游产业政策导向”和“旅游产业发展水平”两个主导因子,与前三个因子形成多元因子共同作用、内外因迸发的影响机制。2016年山西省将旅游产业定为战略性支柱产业,2017年提出山西全域旅游示范区建设,旅游产业政策导向成为这一阶段场强格局演变的重要内在拉动力。在政策导向刺激下,旅游产业自身影响力不断增加,对区域旅游乃至经济发展起带动作用[13, 17]。同时交通发展、经济水平、产业结构,依然对旅游场强格局演变表现出显著的外部推动影响,与旅游产业内在影响因子共同作用于场强格局网络化发展。

此外,旅游资源也是影响区域旅游空间结构的重要因素[28],有研究提出旅游资源禀赋仅在旅游产业发展初期起基础支撑作用。表 3显示旅游资源禀赋是山西省旅游场强时空分异的重要影响因子,但是各阶段旅游资源禀赋与旅游场强增量差异的耦合度并不高,这可能与山西省长期存在的旅游资源和旅游经济发展空间错位现象有关[29]。旅游资源丰富的低场强区域是未来山西省旅游场强格局演变的热点区域。同时,省域旅游场强格局发展不应忽视与区域外部的联系。山西南部受河南、陕西两省旅游经济强势区域的影响明显,交界处旅游资源具有一定的相似性,如晋陕豫三省黄河文化旅游、晋豫两省太行山旅游。这些区域可充分利用省际区位特征,发挥内外部影响因素的共同作用,借力中部地区经济一体化发展战略,构建省际旅游场强一体化空间格局。

5 结论与讨论本文在城市旅游发展综合实力评价基础上,利用GIS技术对转型期山西省旅游场强时空异质性及演变机制进行研究,主要结论如下:

(1)借助场强模型测度旅游场强值,不同时间点场强高值区分布状况直观反映了区域旅游辐射的空间变化。山西省从多个分散的高值中心,发展到高值区牵手形成南北带状廊道,并出现多条东西向带状高值区,逐步发育为叶脉状网络形态,一定程度上打破了旅游发展的“人”形格局限制。

(2)山西省各地市旅游场强显著增加,但是增长不均衡。前期城市旅游场强整体上升,后期快速增长集中在大西高铁沿线。总体以太原市为区域场强腹地,高场强区以东北—西南空间走向扩散,中低场强区退缩至黄河沿岸和西北、东北、东南边缘。

(3)山西省旅游场强格局变化具有时序性和区域性差异,三个时间点分别为散点—极核、极核—轴带、轴带—网络化并存模式。山西省转型期旅游场强格局是多因子共同作用形成的,不同阶段主导因子先后为二元、三元主导和多元共同作用特征。

本研究关注不同阶段因子对城市场强增量的解释度差异,有助于明确旅游场强格局变化主导因子的阶段性特征,拓展了旅游场研究应用。旅游产业后发省份可结合不同发展时期的阶段性特征对旅游空间格局加以完善,注重省际旅游合作,构建更大范围的区域网络化旅游场强格局,以促进旅游产业以及社会经济发展。同时存在一些问题有待解决:①未考虑外部更大区域尺度经济、社会与旅游发展的影响,山西省南部和北部地市与陕西、河南、京津冀首都经济圈保持着较高的经济联系,这也是影响旅游空间格局的重要作用力。②以社会、经济、旅游为关注点,缺乏城市管理、生态环境层面的考虑,进一步综合旅游产业支持系统要素是精确反映区域旅游场强格局变化机制的途径。

| [1] |

生延超, 钟志平. 旅游产业与区域经济的耦合协调度研究——以湖南省为例[J]. 旅游学刊, 2009, 24(8): 23-29. [Sheng Yanchao, Zhong Zhiping. Study on the coupling coordinative degree between tourism industry and regional economy:A case study of Hunan province[J]. Tourism Tribune, 2009, 24(8): 23-29.] |

| [2] |

卞显红. 城市旅游空间结构研究[J]. 地理与地理信息科学, 2003, 19(1): 105-108. [Bian Xianhong. Research on urban tourism spatial structure[J]. Geography and Geo-Information Science, 2003, 19(1): 105-108. DOI:10.3969/j.issn.1672-0504.2003.01.026] |

| [3] |

陈志军. 区域旅游空间结构演化模式分析——以江西省为例[J]. 旅游学刊, 2008, 23(11): 35-41. [Chen Zhijun. An analysis of evolutionary spatial structure models of regional tourism:A case study of Jiangxi province[J]. Tourism Tribune, 2008, 23(11): 35-41. DOI:10.3969/j.issn.1002-5006.2008.11.011] |

| [4] |

Christaller W. Some considerations of tourism location in Europe:The peripheral region-under-developed countries-recreation areas[J]. Papers and Proceedings of Regional Science Association, 1964, 12(1): 95-105. DOI:10.1007/BF01941243 |

| [5] |

Lundgren J O J. Tourist impact/island enterpreneurship in the Caribbean[C]//Conference of Latin Americanist Geographers, Vol.4, Geographical Analysis for Development: In Latin America and the Caribbean. Austin: University of Texas Press, 1975: 12-19.

|

| [6] |

石培基, 李国柱. 点-轴系统理论在我国西北地区旅游开发中的运用[J]. 地理与地理信息科学, 2003, 19(5): 92-95. [Shi Peiji, Li Guozhu. The research of Pole-axis system on tourism exploitation in Northwest China[J]. Geography and Geo-Information Science, 2003, 19(5): 92-95.] |

| [7] |

卞显红. 长江三角洲国家AAAA级旅游区空间结构[J]. 经济地理, 2007, 27(l): 157-160. [Bian Xianhong. Research on spatial configuration of national grading:AAAA tourist districts in the Yangtze river delta[J]. Economic Geography, 2007, 27(l): 157-160.] |

| [8] |

陈浩, 陆林, 郑嬗婷. 基于旅游流的城市群旅游地旅游空间网络结构分析——以珠江三角洲城市群为例[J]. 地理学报, 2011, 66(2): 257-266. [Chen Hao, Lu Lin, Zheng Shanting. The spatial network structure of the tourism destinations in urban agglomerations based on tourist flow:A case study of the Pearl River Delta[J]. Acta Geographica Sinica, 2011, 66(2): 257-266.] |

| [9] |

张洪, 夏明. 安徽省旅游空间结构研究——基于旅游中心度与旅游经济联系的视角[J]. 经济地理, 2011, 31(11): 2116-2121. [Zhang Hong, Xia Ming. Research on tourism spatial structure of Anhui province:Based on tourism centrality degrees and tourism economic contact[J]. Economic Geography, 2011, 31(11): 2116-2121.] |

| [10] |

李一曼, 修春亮, 孙平军. 基于加权平均旅行时间的浙江省交通可达性时空格局研究[J]. 人文地理, 2014, 29(4): 155-160. [Li Yiman, Xiu Chunliang, Sun Pingjun. Analyzing spatial pattern and accessibility of comprehensive transport in Zhejiang province[J]. Human Geography, 2014, 29(4): 155-160. DOI:10.3969/j.issn.2095-0446.2014.04.122] |

| [11] |

张爱平, 刘艳华, 钟林生, 等. 基于场理论的沪苏浙皖地区旅游空间差异研究[J]. 长江流域资源与环境, 2015, 24(3): 364-372. [Zhang Aiping, Liu Yanhua, Zhong Linsheng, et al. Spatial differentiation of tourism development in the areas of Shanghai, Jiangsu, Zhejiang and Anhui provinces based on field theory[J]. Resources and Environment in the Yangtze Basin, 2015, 24(3): 364-372. DOI:10.11870/cjlyzyyhj201503003] |

| [12] |

汤银英.物流场理论及应用研究[D].成都: 西南交通大学, 2004: 39-40. [Tang Yinying. Research on Logistics Field Theory and Application[D]. Chengdu: Southwest Jiaotong University, 2004: 39-40.]

|

| [13] |

胡美娟, 沈一忱, 郭向阳, 等. 长三角城市群旅游场强时空异质性及演化机理[J]. 长江流域资源与环境, 2019, 28(8): 1801-1810. [Hu Meijuan, Shen Yichen, Guo Xiangyang, et al. Spatial and temporal heterogeneity and evolution mechanism of tourism field strength in Yangtze river delta urban agglomeration[J]. Resources and Environment in the Yangtze Basin, 2019, 28(8): 1801-1810.] |

| [14] |

章锦河, 张婕, 刘泽华. 基于旅游场理论的区域旅游空间竞争研究[J]. 地理科学, 2005, 25(2): 248-256. [Zhang Jinhe, Zhang Jie, Liu Zehua. A study on spatial competition among tourism regions based on the theory of tourism field[J]. Scientia Geographica Sinica, 2005, 25(2): 248-256. DOI:10.3969/j.issn.1000-0690.2005.02.020] |

| [15] |

潘竟虎, 石培基, 董晓峰. 中国地级以上城市腹地的测度分析[J]. 地理学报, 2008, 75(6): 635-645. [Pan Jinghu, Shi Peiji, Dong Xiaofeng. Measurements for urban hinterland area of cities at prefecture level or above in China[J]. Acta Geographica Sinica, 2008, 75(6): 635-645. DOI:10.3321/j.issn:0375-5444.2008.06.008] |

| [16] |

岳洋, 曹卫东, 姚兆钊, 等. 兰新高铁对西北地区可达性及经济联系的影响[J]. 人文地理, 2019, 34(1): 131-139. [Yue Yang, Cao Weidong, Yao Zhaozhao, et al. Study on influence of Lanzhou-Xinjiang high-speed railway on accessibility and economic contact in Northwest area[J]. Human Geography, 2019, 34(1): 131-139.] |

| [17] |

张允翔, 周年兴, 申鹏鹏, 等. 1996-2016年间江苏省旅游空间结构演化与影响机制研究[J]. 长江流域资源与环境, 2018, 27(1): 107-115. [Zhang Yunxiang, Zhou Nianxing, Shen Pengpeng, et al. Study on the evolution and influence mechanism of tourism spatial structure in Jiangsu province from 1996 to 2016[J]. Resources and Environment in the Yangtze Basin, 2018, 27(1): 107-115.] |

| [18] |

李一曼, 修春亮, 孔翔. 浙江陆路交通对区域旅游空间结构及发展的影响研究[J]. 地理科学, 2018, 38(12): 2066-2073. [Li Yiman, Xiu Chunliang, Kong Xiang. Influence of land transportation network evolution on spatial structure and development of regional tourism in Zhejiang province[J]. Scientia Geographica Sinica, 2018, 38(12): 2066-2073.] |

| [19] |

陈梅花, 张欢欢, 石培基. 大兰州滨河带旅游空间结构演变研究[J]. 干旱区资源与环境, 2010, 24(12): 195-200. [Chen Meihua, Zhang Huanhuan, Shi Peiji. The evolution mechanism of tourism spatial structure of Big Lanzhou River-bank Belt[J]. Journal of Arid Land Resources and Environment, 2010, 24(12): 195-200.] |

| [20] |

高见, 邬晓霞. 山西资源型经济转型突破发展的支持政策研究[J]. 经济问题, 2018(9): 17-21. [Gao Jian, Wu Xiaoxia. Policy on the breakthrough development of transformation of Shanxi's resource based economy[J]. On Economic Problems, 2018(9): 17-21.] |

| [21] |

Shorrocks A F. The class of additively decomposable inequality measures[J]. Econometrica:Journal of the Econometric Society, 1980, 48(3): 613-625. DOI:10.2307/1913126 |

| [22] |

王丽, 邓羽, 刘盛和, 等. 基于改进场模型的城市影响范围动态演变:以中国中部地区为例[J]. 地理学报, 2011, 66(2): 189-198. [Wang Li, Deng Yu, Liu Shenghe, et al. The study of urbanspheres of influence based on improved field model and its applications:A case study of central China[J]. Acta Geographica Sinica, 2011, 66(2): 189-198.] |

| [23] |

王桂圆, 陈眉舞. 基于GIS的城市势力圈测度研究:以长江三角洲地区为例[J]. 地理与地理信息科学, 2004, 20(3): 69-73. [Wang Guiyuan, Chen Meiwu. Measurement of urban hinterland area based on GIS:A case study of the Yangtze River Delta[J]. Geography and Geo-Information Science, 2004, 20(3): 69-73.] |

| [24] |

王劲峰, 徐成东. 地理探测器:原理与展望[J]. 地理学报, 2017, 72(1): 116-134. [Wang Jinfeng, Xu Chengdong. Geodetector:Principle and prospective[J]. Acta Geographica Sinica, 2017, 72(1): 116-134.] |

| [25] |

徐冬, 黄震方, 胡小海, 等. 浙江省县域旅游效率空间格局演变及其影响因素[J]. 经济地理, 2018, 38(5): 197-207. [Xu Dong, Huang Zhenfang, Hu Xiaohai. The spatial pattern evolution and its influencing factors of county-scale tourism efficiency in Zhejiang province[J]. Economic Geography, 2018, 38(5): 197-207.] |

| [26] |

汪德根, 钱佳, 牛玉. 高铁网络化下中国城市旅游场强空间格局及演化[J]. 地理学报, 2016, 71(10): 1784-1800. [Wang Degen, Qian Jia, Niu Yu. Evolution and spatial characteristics of tourism field strength of cities under high speed rail network in China[J]. Acta Geographica Sinica, 2016, 71(10): 1784-1800.] |

| [27] |

金凤君, 陈卓. 1978年改革开放以来中国交通地理格局演变与规律[J]. 地理学报, 2019, 74(10): 1941-1958. [Jin Fengjun, Chen Zhuo. Evolution of transportation in China since reform and opening-up:Patterns and principles[J]. Acta Geographica Sinica, 2019, 74(10): 1941-1958.] |

| [28] |

史春云, 张捷, 尤海梅, 等. 四川省旅游区域核心——边缘空间格局演变[J]. 地理学报, 2007, 62(6): 631-639. [Shi Chunyun, Zhang Jie, You Haimei, et al. Core-periphery spatial structure and its evolution of tourism region in Sichuan province[J]. Acta Geographica Sinica, 2007, 62(6): 631-639.] |

| [29] |

刘敏, 张芙蓉, 解智涵. 山西省A级景区与旅游收入的空间错位分析[J]. 地域研究与开发, 2020, 39(2): 82-93. [Liu Min, Zhang Furong, Xie Zhihan. Analysis of spatial dislocation of class A tourist spots and tourism income in Shanxi province[J]. Areal Research and Development, 2020, 39(2): 82-93.] |