2. 西北工业大学 人文与经法学院, 西安 710072

2. School of Humanities, Economics and Laws, Northwestern Polytechnical University, Xi'an 710072, China

乡村旅游已成为我国许多贫困地区脱贫攻坚战略的重要组成部分。2016年原国家旅游局等12部委联合发文《关于印发乡村旅游扶贫工程行动方案的通知》指出,“十三五”期间,要力争通过发展乡村旅游带动全国25个省(区、市)2.26万个建档立卡贫困村、230万贫困户、747万贫困人口实现脱贫,明确了脱贫攻坚时期旅游扶贫的目标任务和总体要求。2020年后,中国将步入全面建成小康社会的发展阶段,届时绝对贫困将全面消除,相对贫困和多维贫困问题日益凸显其重要性[1]。在2020年之后我国反贫困战略将有所调整的背景下,乡村旅游对农户多维贫困影响是值得研究的重要课题。

1 文献综述国内外既有文献对旅游减贫效果已有大量研究,所得结论不尽统一,主要集中于“旅游能够减缓贫困”[2-5]、“旅游加剧贫困”[6, 7]和“旅游发展与贫困无必然联系”[8]三种观点。这些观点存在分歧的根本原因在于目前学界对旅游减贫效应考察过程中贫困多维测量标准的差异及研究尺度的不统一[9]。在宏观尺度,国内外学者主要以某一国家或地区为研究区域,运用宏观经济数据分析减贫效果。如赵磊、方成基于中国省级面板数据发现旅游业与贫困减缓之间的关系存在非线性门槛效应[5];在微观尺度,旅游减贫效应主要体现在如何促进贫困人口及其家庭的可持续发展上[10]。一些研究以可持续生计理论为基础,发现乡村旅游可有效促进农户家庭收入增加[11, 12]、生计资本提升[13-15]及降低脆弱性[16]等。

在贫困测量上,学者们意识到对旅游减贫的研究需要构建多维评价体系,即不仅要关注贫困人口的收入状况,还应评价发展旅游带来的居民发展意识、技能提升、生活水平、教育及医疗健康等方面的变化[9, 10]。如Yang等以中国丽江玉湖村为案例,发现旅游不仅能够提高农户收入,而且有助于增强从业技能和服务意识,改善村庄环境[17];王耀斌等[10]和余利红[18]使用双重差分法,从多维贫困视角评估乡村旅游对农户收入、消费、健康、教育、生活、资产贫困的影响,发现农户参与乡村旅游对健康和生活维度无显著减贫效应。

总体来看,立足微观农户层面,以往研究对旅游减贫效果进行了有益探索,但存在一些不足:现有研究更多考察旅游带来的经济效益,少数关注多维贫困,但缺乏乡村旅游对农户多维贫困影响的机理分析;研究多使用倾向得分匹配法、双重差分法等进行效应评估,这些方法能够控制选择性偏误和遗漏变量引致的测量偏差,但无法克服不可观测因素引起的“隐性”偏差,导致评估不够准确;研究区域上,部分研究关注民族地区乡村旅游对农户多维贫困的影响[10],鲜有研究关注西部贫困山区。为此,本文将利用课题组在陕西的4市22个旅游扶贫村微观农户数据,采用内生转换模型(ESR),分析乡村旅游对贫困山区农户多维贫困的影响机理和处理效应。

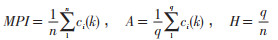

2 研究设计 2.1 乡村旅游对农户多维贫困的影响机理目前学界对多维贫困的考察主要集中于收入、教育、健康、生活水平[19-21]等方面,其中由联合国开发计划署(UNDP)开发的MPI多维贫困指数受到广泛认可。由于研究视角不同,目前学者对多维贫困的维度测量尚无统一标准。

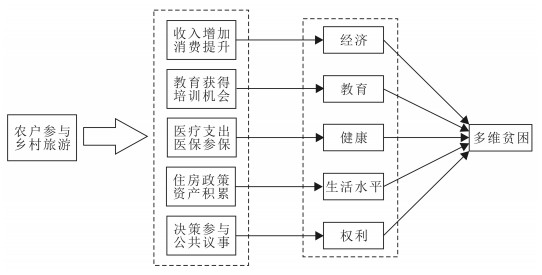

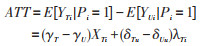

参与乡村旅游对农户家庭贫困的影响是也是多方面的,其作用机理如图 1。第一,参与旅游与经济贫困。多数学者发现乡村旅游能够促进农民增收[2-5, 11, 12, 17]。但在贫困地区,部分农户虽实现收入脱贫而消费水平却在贫困线以下;且旅游开发后当地经济发展、物价上涨,旅游减贫或许会被较高的物价所抵消。因此,综合考虑收入和消费能够更客观反映参与旅游活动是否真正改善农户经济状况;第二,参与旅游与教育贫困。精准扶贫实施阶段,地方政府为提高乡村旅游服务质量开展各类职业技能培训,提升农户技能[18];另外,参与旅游也可使贫困人口的思想意识转变,逐渐认识到子女教育的重要性[17],从而使阻断贫困的代际传递成为可能;第三,参与旅游与健康贫困。一般来说,家庭有成员患病或劳动力抚养比较高不利于农户参与旅游。但在精准脱贫时期,政府通过资产收益扶贫、产业扶持、公益性岗位等帮扶措施使一些贫困家庭也能够获得来自旅游业的收入,从而为家庭成员包括医疗开支在内的家庭日常消费提供保障。同时,参与旅游活动促使农户转变观念,增强医疗保健意识,提高医保参保率;第四,参与旅游与生活水平贫困。从事农家乐等旅游经营等有助于改善家庭住房及家具、电器等耐用品等生活条件,但也有研究指出,包括乡村旅游在内的产业扶贫并没有直接改善贫困人口的生活条件,而是通过收入间接改善;由于产业扶贫增收效果有限,进而不足以改善贫困农户的生活水平[22];第五,参与旅游与权利贫困。Sen指出贫困表现为权利的缺失或可行能力的剥夺[23]。据此,世界银行亦指出贫困的三个特征,即个体在经济活动中的参与机会缺乏、重要决策上的话语权缺失及易受经济冲击的影响[24]。农户参与乡村旅游包括参与旅游规划决策、旅游经营管理及收益分配三个层次。旅游扶贫注重当地社区和贫困人口的参与,一些旅游扶贫地区亦通过村民会议等形式征求意见,给予农户表达利益诉求的机会。但就目前来看,普遍处于低层次、形式化、被动式参与阶段,主要表现在旅游项目决策、经营管理和利益分配上被边缘化,话语权的不足导致利益被剥夺[25]等。

|

图 1 农户参与乡村旅游影响多维贫困的作用机理 Fig.1 The Influence Mechanism of Households' Participation in Rural Tourism on Multidimensional Poverty |

综上所述,参与乡村旅游在各个维度上对家庭贫困大多能够起到减缓作用,但部分作用仍有争议。因此,乡村旅游对农户多维贫困的影响值得进一步研究。

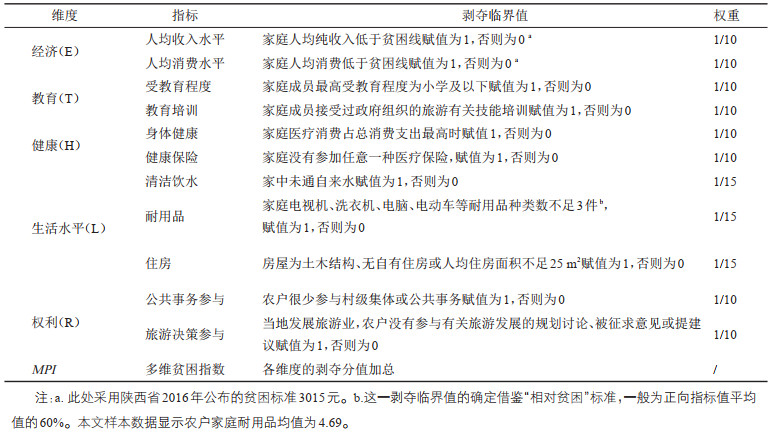

2.2 研究方法 2.2.1 多维贫困的测量与指标体系对多维贫困的测量,使用目前广泛应用的A-F方法,具体步骤如下:首先,确立多维贫困测量的指标体系。结合图 1及影响机理分析,本文从五个维度构建农户多维贫困指标体系,指标选取依据有:①联合国可持续发展目标(SDGs);②国内外有关多维贫困测量的相关研究[10, 17-21];③数据可得性。详见表 1。

| 表 1 多维贫困指标、权重及剥夺临界值 Tab.1 Multidimensional Poverty Indicators, Weights and Deprivation Thresholds |

其次,指标权重的确定。采用多数文献使用的等权重法测量农户的多维贫困。

再次,多维贫困的测量。A-F方法对多维贫困的识别采用“双重识别”,通过剥夺临界值的确定判定样本在各个指标上是否贫困,之后再结合样本被识别的剥夺维度数判断其是否陷入多维贫困。具体识别如下:

假设有n个样本,每个样本的多维贫困由d个指标来评价,yij表示样本i在j维度上的取值(i =1, 2, …, n, j = 1, 2, …, d),因此,n个样本在d个指标上的贫困状况可用矩阵Mn, d来表示,y∈Mn, d。令zj(zj > 0)表示第j个指标的剥夺临界值。本文样本数据是以户为单位。为识别农户家庭的多维贫困状况,定义gi为每个样本在每个指标上的剥夺状况,若yij < zj, gij =1;若yij ≥ zj, gij =0。设每个指标的权重为wj,则样本i在d个贫困指标的剥夺分值为:

通过以上识别步骤,可进行样本的多维贫困指数MPI计算。

|

其中,q代表剥夺临界值为k时处于多维贫困的样本数量。可以发现多维贫困指数MPI等于贫困发生率(H)和贫困剥夺程度(A)的乘积,能够综合反映研究对象的多维贫困状况。

2.2.2 实证模型根据现有研究,农户参与旅游存在由于自身优势和能力导致的“自选择”偏差[11, 12],同时存在农户观念、扶贫依赖心理等因素导致的“隐性”偏差。为更准确评估乡村旅游对农户多维贫困的影响效应,本文采用内生转换回归(ESR)模型进行实证检验。该方法的优势在于能够同时控制可观测和不可观测因素造成的影响偏差,且可分别对参与和未参与旅游户(以下简称参与户和未参与户)的贫困变量进行回归,更好地分析各种因素的作用[26]。

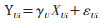

使用ESR模型通常包括三个回归方程:

农户是否参与旅游的选择方程:

|

(1) |

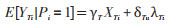

参与户的结果方程:

|

(2) |

未参与户的结果方程:

|

(3) |

其中,Pi代表农户是否参与旅游的二元选择变量,Zi是影响农户是否参与旅游的变量组,YTi、YUi分别代表参与户和未参与户的多维贫困指标,Xi代表影响农户多维贫困的变量,α、γT、γU为待估参数,μi、εTi、εUi是残差项。为保证模型可识别,在Zi和Xi的变量选择中,要求Zi中至少有一个变量不出现在Xi中,即该变量要求对选择方程有显著影响,对结果方程没有影响。

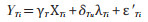

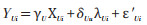

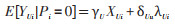

当不可观测因素同时影响农户是否从事旅游的选择变量P和结果变量Y时,选择方程和结果方程中的残差项相关系数将不为零,即corr(μ, ε)≠0。为控制不可观测因素的影响偏差,ESR模型将基于选择方程(1)得到的逆米尔斯比率λ引入方程(2)和(3)中来解决这一问题。结果方程变为:

|

(4) |

|

(5) |

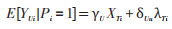

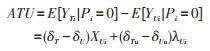

基于(4)式和(5)式,可以计算参与户和未参与户的平均减贫效应。具体来讲,参与户和未参与户的多维贫困及其反事实结果可由下式表示:

|

(6) |

|

(7) |

|

(8) |

|

(9) |

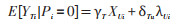

其中,(8)式为参与户的反事实结果,(9)式为未参与户的反事实结果。则:

参与户多维贫困的平均减贫效应为(6)式与(8)式之差:

|

(10) |

未参与户的多维贫困平均减贫效应为(9)式与(7)式之差:

|

(11) |

为进一步分析乡村旅游缓解农户多维贫困的路径机制,借鉴王耀斌等[10]、余利红[18]的研究,基于农户多维贫困五个维度的原始指标值进行实证回归。因变量具体处理:首先,为消除指标量纲不一致的偏差,采用极差标准化法对指标进行归一化处理;其次,每一贫困维度上,运用标准化指标值乘以相应指标权重综合加权得到该维度的贫困变量。为保持前后一致,仍采用等权重法;最后,多维贫困变量由各维度贫困变量值加总得到。

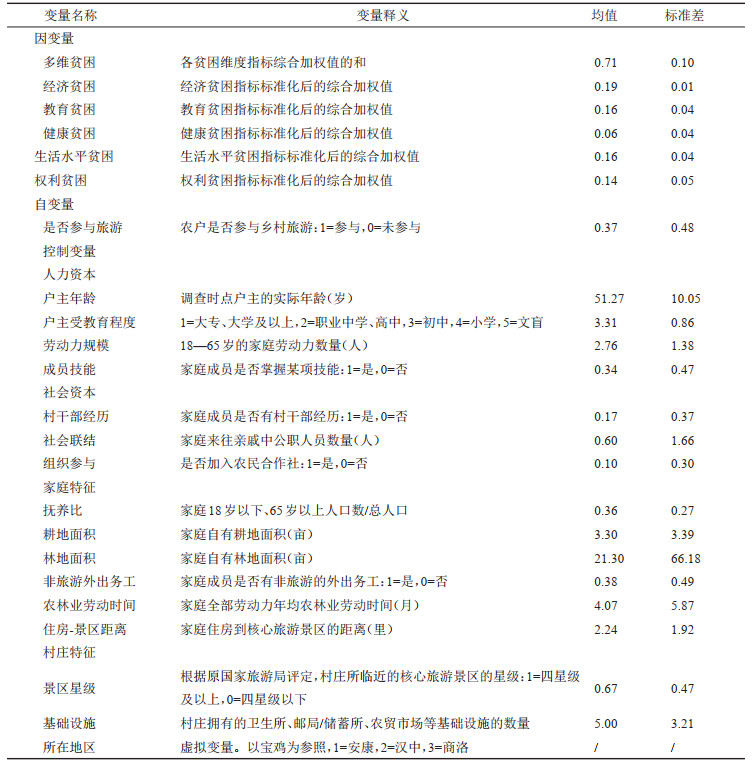

核心自变量与控制变量。①本文核心自变量为农户是否参与乡村旅游。在调查样本区域内,有311户参与了乡村旅游活动,参与率为37%。②控制变量。根据Brookhart等的研究[27],控制变量的选取首先考虑与处理变量和结果变量都相关的指标,其次再考虑与结果变量相关而与处理变量无关的指标。参照以往研究[10, 17, 18, 28],本文选取家庭人力资本、社会资本、家庭特征及村庄特征作为模型控制变量。另外,为保证ESR模型有效性,将住房到景区的距离和景区星级2个变量作为工具变量进入选择方程但不进入结果方程。为检验工具变量的有效性,本文先用Probit和OLS进行回归,结果表明这2个变量在1%的显著性水平上影响了农户是否参与旅游,但对农户多维贫困没有显著影响,说明工具变量是合适的。文中所有变量释义及描述性统计见表 2。

| 表 2 变量释义及描述性统计 Tab.2 Variable Definitions and Descriptive Statistics |

本文研究数据来自西安交通大学“旅游扶贫与农户生计”课题组调查数据。调查区域属于我国14个集中连片特困地区之一的秦巴山区,具体调研地区为陕西汉中、安康、商洛和宝鸡市的贫困山区。长期以来,该区域地处生态环境脆弱区,致贫因素复杂、自然人文等旅游资源丰富。2017年5月—9月,课题组确定位于上述4市的22个旅游扶贫村作为调查村,并采取便利抽样法随机调查在家的户主或其配偶。共收集农户样本861份,其中有效样本841份,有效率为97.7%。调查内容涉及农户家庭人口与社会特征、家庭资产、生计状况、家庭收支状况及旅游精准帮扶措施等。作为补充,同时对22个村展开村问卷调查,内容涵盖村人口与资源、旅游产业发展状况、脱贫攻坚措施、村合作组织及基础设施等方面。调查数据对研究贫困山区旅游减贫状况具有代表性。

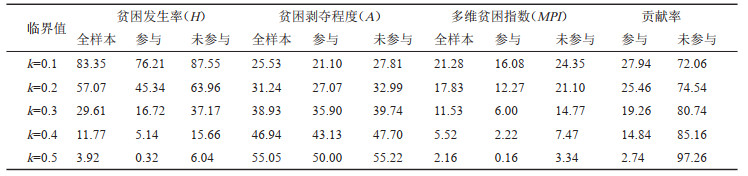

4 多维贫困测量及农户分布状况表 3报告了不同剥夺维度下的多维贫困测量及按农户类型的分解结果。随着k值不断增大,贫困发生率和多维贫困指数同时下降,而贫困剥夺程度逐渐上升。当k =0.1时,农户多维贫困发生率为83.35%, 多维贫困指数为0.2128。对比发现,无论k在任何取值范围,未参与户MPI指数都明显高于参与户;且随着k值上升,未参与户对多维贫困指数的贡献率不断增大。如表 3所示,剥夺临界值越高,调查地未参与户的多维贫困状况要明显高于参与户。

| 表 3 农户多维贫困测量及其是否参与旅游分解(单位:%) Tab.3 Measurement and Decomposition of Multidimensional Poverty of Households Based on Whether Participating in Rural Tourism (unit:%) |

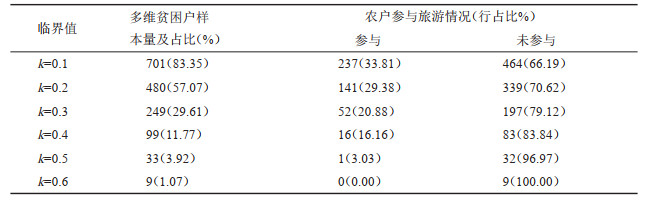

表 4显示了不同k值下多维贫困农户占比及其参与旅游状况。可以发现,随着k值增大,多维贫困户占比下降,其参与旅游比例也逐渐下降,即多维贫困程度越深,农户参与旅游的比例越低。现阶段,调查地农户参与旅游形式仍以个体或家庭旅游经营为主,农户拥有一定人力或前期资金积累将有助于其参与旅游。这表明,乡村旅游作为开发式扶贫项目之一,其并不具有天然益贫性。进一步分析乡村旅游对农户多维贫困的影响效应,有助于了解多维贫困的致贫原因,从而提高旅游扶贫的精准性和有效性。

| 表 4 不同贫困维度下农户分布及参与旅游状况 Tab.4 Households' Distribution and Participation in Tourism in Different Dimensions of Poverty |

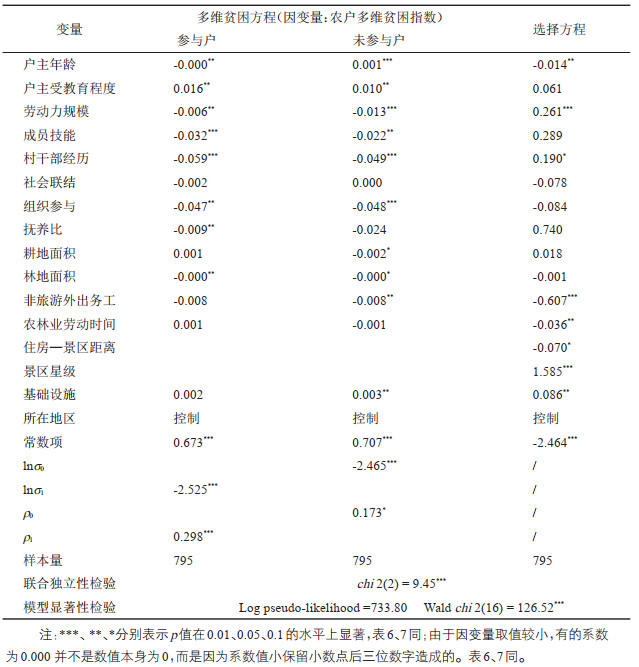

表 5为农户多维贫困的ESR模型估计结果。结果显示,联合独立性检验在1%的水平上通过显著性检验,即存在可观测因素和不可观测因素同时影响农户是否参与旅游和多维贫困。模型回归结果亦在1%的水平上通过检验,表明模型整体拟合良好。模型相关系数ρ0和ρ1显著为正,说明样本存在负向选择偏误,即多维贫困程度较轻的农户更易于参与旅游,与前述描述统计结果一致,忽视这一偏误将会导致处理效应的高估。

| 表 5 农户多维贫困ESR模型估计结果 Tab.5 ESR Model Estimation Results of Multidimensional Poverty of Rural Households |

表 5回归方程结果表明,影响农户多维贫困的因素在参与户和未参与户之间存在显著差异。对参与户来说,户主受教育程度、劳动力规模、成员具有某项技能、村干部经历和林地面积能够有效减缓多维贫困,非旅游外出务工、农林业劳动时间、村基础设施对多维贫困无显著影响;特别地,户主年龄越大,抚养比越高越能减缓多维贫困,这与预期结果不同。可能原因是,在目前农业多种经营方式并存的背景下,乡村旅游经营是一种合适的、充分尊重农户主观意愿的家庭经营模式。这一模式具有以家庭为单位、以“代际分工为基础”的半农半旅性质,即家庭务农以老人为主,旅游旺季时年轻人从事旅游经营或景区务工,淡季时外出打工或务农,老人利用闲余劳动时间辅助参与。这一模式有利于优化家庭生计策略,降低旅游经营季节波动的风险,防止农户陷入贫困。此外,组织参与对多维贫困具有负向影响,说明农民合作社等新型经营主体在农村减贫中具有重要作用。

针对未参与户,户主受教育程度、劳动力规模、成员技能是影响多维贫困的重要因素;村干部经历、组织参与、土地面积亦对农户多维贫困产生显著负向影响。特别地,与参与户不同,非旅游外出务工显著减缓多维贫困;户主年龄越大,家庭多维贫困状况越严重。这说明,由于未参与旅游,外出务工成为农户脱贫增收的重要方式,而户主年龄越大,非农就业转移的优势下降,不利于农户摆脱多维贫困。

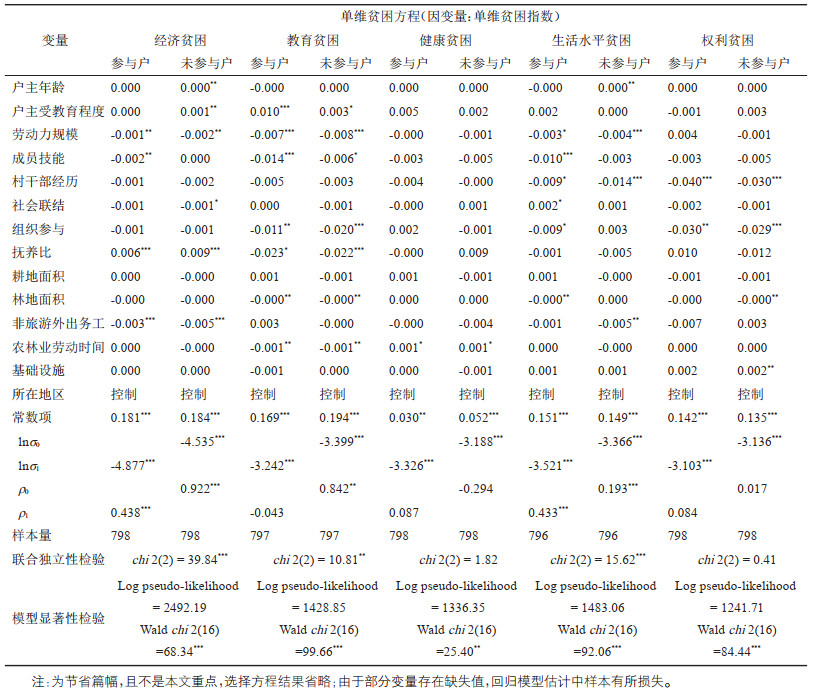

5.1.2 农户单维贫困模型估计结果表 6为农户单维贫困模型估计结果,所有模型拟合较好,具体来看:针对参与户,家庭劳动力规模、成员掌握技能能够显著减缓农户的经济贫困;尤其是,非旅游外出务工对经济贫困具有显著负向影响,说明半农半旅的生计模式对家庭贫困减缓具有有效性。除人力资本和家庭特征外,组织参与能显著减缓农户教育贫困,原因在于农民合作社承担了一些农技或职业技能培训功能。农林业劳动时间对健康贫困有正向影响,结合健康贫困测量,可能解释是由于农村务农群体老龄化普遍,而老年人口因身体状况需要较多的家庭医疗支出。同时,家庭劳动人口多、成员掌握技能、社会联结度高、组织参与能够有效减缓农户生活水平贫困;由于乡村旅游对劳动力学历、年龄等要求低,户主年龄及受教育程度对生活水平改善影响不大。具有村干部经历、组织参与能够减缓权利贫困。

| 表 6 农户单维贫困ESR模型估计结果 Tab.6 ESR Model Estimation Results of Single Dimension Poverty of Rural Households |

针对未参与户,家庭人力资本数量及质量、社会联结和非旅游外出务工是影响家庭经济贫困的重要因素;农户从事非旅游外出务工能够改善生活水平,户主年龄对生活贫困具有正向影响,表明劳动力外出流动的生计方式随着户主年龄增大对改善家庭生活条件逐渐不具可持续性。此外,影响教育、健康、权利贫困的因素与参与户类似,在此不再赘述。

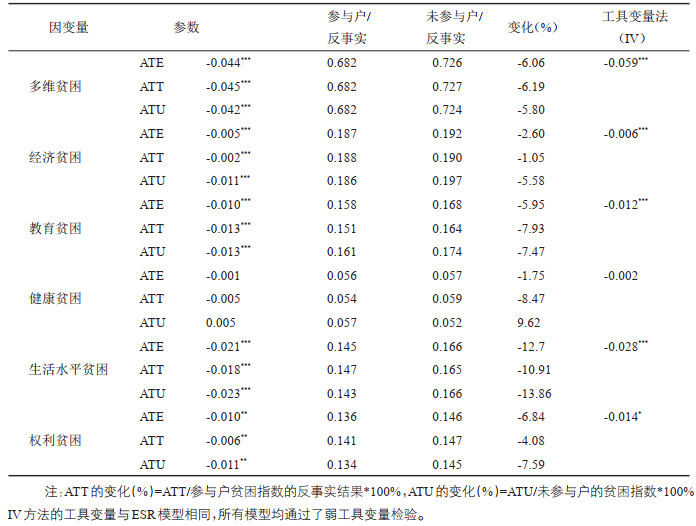

5.2 乡村旅游对农户的多维减贫效应及稳健性分析在ESR模型估计的基础上,可以预测农户参与旅游的多维减贫效应。为进一步检验模型结果的稳健性,表 7最后一列亦给出了工具变量法的估计结果,结果稳健。

| 表 7 乡村旅游对农户多维减贫效应估计及稳健性检验 Tab.7 Multidimensional Poverty Reduction Effect of Rural Tourism on Households and Its Robustness Test |

总体上,参与乡村旅游使农户多维贫困程度降低6.06%,能够显著减缓农户多维贫困。尽管对贫困的测量不同,这一结论也与王耀斌等[10]保持一致。从单维贫困来看,参与乡村旅游对农户经济、教育、生活水平和权利贫困具有显著减贫效应,对健康贫困影响不显著。进一步从变化率可知,其减贫效应从大到小依次为生活水平、权利、教育和经济维度。结合本文的贫困测量,作以下解释:首先,贫困山区农户参与乡村旅游仍以农家乐或民宿接待为主,为提升经营水平,农户比较注重住房装修、扩建等条件改善,地方政府也出台一些激励政策如统一外部装修或给予经济补贴,以提升当地乡村旅游的整体吸引力。同时,乡村旅游也可通过增收提高家庭生活水平,乡村旅游对农户生活水平改善比较突出;其次,乡村旅游可以增加农民收入,但农户作为理性经济人,在整个家庭生命周期中会统筹安排子女上学、治病养老、建房购房、买车等几件大事,他们通常会节约现期消费以应对未来重要开支[1]。因此,综合考虑家庭收入和消费,乡村旅游对家庭经济状况的改善不尽理想;第三,本文教育贫困测量指标是受教育程度和接受培训机会。相较于未参与户,参与旅游农户接受技能培训的机会较多,教育减贫效应更好,这与余利红[18]的研究结论一致。最后,在目前农村“空心化”现象突出的背景下,乡村旅游促进劳动力本地就业,客观上增加了农户参与旅游决策和议事机会。因此,乡村旅游对农户权利维度具有显著减贫效应。虽然调查地农村仍存在“精英治理”、居民自治程度低、参与积极性不高等现象,但乡村旅游发展对农户经营管理参与权、收益分配权等有一定促进作用。

6 结论与对策建议发展乡村旅游是贫困地区农户脱贫增收的重要举措。本文在分析乡村旅游对农户多维贫困影响机理基础上,利用陕西省4市22个乡村旅游扶贫村农户调查数据,采用内生转换回归模型(ESR)分析了乡村旅游对贫困山区农户多维贫困的影响。主要研究结论如下。

(1)结合MPI指标体系,本文从经济、教育、健康、生活水平和权利维度测量多维贫困。通过测算,旅游参与户的多维贫困指数明显低于未参与户,随着贫困维度加深,未参与户多维贫困明显高于参与户;农户多维贫困程度越深,参与旅游的比例越低;

(2)参与旅游总体上显著减缓了农户的多维贫困。从单维贫困观察,乡村旅游对农户经济、教育、生活水平和权利维度具有显著减贫效应,其中对生活水平的减贫效应最大,健康维度减贫效应不明显;

(3)参与和未参与乡村旅游的农户在多维贫困和经济、生活水平维度的减贫影响因素存在显著差异,而教育、健康、权利维度的减贫影响因素差异不大。

本文有以下对策建议:第一,大力发展乡村旅游,增强乡村旅游对农户尤其是收入脱贫而消费处于贫困线以下农户的减贫带动作用。同时,引入其他精准扶贫配套措施,如教育培训、健康扶贫,增强西部贫困地区贫困人口脱贫可持续性;第二,区分参与旅游户和未参与旅游户,进行精准帮扶、分类施策。一些贫困人口受资本和禀赋约束存在参与旅游障碍,应根据其意愿和能力,加强政策帮扶;第三,由于贫困人口参与旅游的弱势地位,需要通过制度设计保障其在旅游发展中的权益。

| [1] |

陈志刚, 毕洁颖, 吴国宝, 等. 中国扶贫现状与演进以及2020年后的扶贫愿景和战略重点[J]. 中国农村经济, 2019(1): 2-16. [Chen Zhigang, Bi Jieying, Wu Guobao, et al. Post-2020 rural urban integrative poverty reduction strategy:Development status, evolution, new vision and key areas[J]. Chinese Rural Economy, 2019(1): 2-16.] |

| [2] |

Njoya E T, Seetaram N. Tourism contribution to poverty alleviation in Kenya:A dynamic computable general equilibrium analysis[J]. Journal of Travel Research, 2018, 57(4): 513-524. DOI:10.1177/0047287517700317 |

| [3] |

Mitchell J, Ashley C. Tourism and Poverty Reduction:Pathways to Prosperity[M]. London: The Cromwell Press, 2010: 10-15.

|

| [4] |

Truong V D, Hall C M, Garry T. Tourism and poverty alleviation:Perceptions and experiences of poor people in Sapa, Vietnam[J]. Journal of Sustainable Tourism, 2014, 22(7): 1071-1089. DOI:10.1080/09669582.2013.871019 |

| [5] |

赵磊, 方成, 毛聪玲. 旅游业与贫困减缓——来自中国的经验证据[J]. 旅游学刊, 2018, 33(5): 13-25. [Zhao Lei, Fang Cheng, Mao Congling. Tourism and poverty reduction:An empirical evidence from China[J]. Tourism Tribune, 2018, 33(5): 13-25.] |

| [6] |

Sharpley R. Tourism and development challenges in the least developed countries:The case of the Gambia[J]. Current Issues in Tourism, 2009, 12(4): 337-358. DOI:10.1080/13683500802376240 |

| [7] |

Manyara G, Jones E. Community-based tourism enterprises development in Kenya:An exploration of their potential as avenues of poverty reduction[J]. Journal of Sustainable Tourism, 2007, 15(6): 628-644. DOI:10.2167/jost723.0 |

| [8] |

Muchapondwa E, Stage J. The economic impacts of tourism in Botswana, Namibia and South Africa:Is poverty subsiding?[J]. Natural Resources Forum, 2013, 37(2): 80-89. |

| [9] |

李如友, 郭鲁芳. 旅游减贫效应之辩-一个文献综述[J]. 旅游学刊, 2017, 32(6): 28-37. [Li Ruyou, Guo Lufang. The effect of tourism development on poverty alleviation:A literature review[J]. Tourism Tribune, 2017, 32(6): 28-37.] |

| [10] |

王耀斌, 陆路正, 魏宝祥, 等. 多维贫困视角下民族地区乡村旅游精准扶贫效应评价研究:以扎尕村为例[J]. 干旱区资源与环境, 2018, 32(12): 190-196. [Wang Yaobin, Lu Luzheng, Wei Baoxiang, et al. Accurate poverty alleviation effect of rural tourism in minority areas from the perspective of multidimensional poverty:Case of Zhagana village in Gansu[J]. Journal of Arid Land Resources and Environment, 2018, 32(12): 190-196.] |

| [11] |

马奔, 温亚利. 生态旅游对农户家庭收入影响研究——基于倾向得分匹配法的实证分析[J]. 中国人口·资源与环境, 2016, 26(10): 152-160. [Ma Ben, Wen Yali. Impact of ecotourism management on rural households income:Based on propensity score matching method[J]. China Population, Resources and Environment, 2016, 26(10): 152-160.] |

| [12] |

余利红. 基于匹配倍差法的乡村旅游扶贫农户增收效应[J]. 资源科学, 2019, 41(5): 955-966. [Yu Lihong. Effects of rural pro-poor tourism on farming households' income:A study based on the PSMDID method[J]. Resources Science, 2019, 41(5): 955-966.] |

| [13] |

Su M M, Wall G, Xu K J. Heritage tourism and livelihood sustainability of a resettled rural community:Mount Sanqingshan World Heritage Site, China[J]. Journal of Sustainable Tourism, 2016, 24(5): 1-23. |

| [14] |

罗文斌, 孟贝, 唐沛, 等. 土地整理、旅游发展与农户生计的影响机理研究:一个乡村旅游发展的实证检验[J]. 旅游学刊, 2019, 34(11): 96-106. [Luo Wenbin, Meng Bei, Tang Pei, et al. Influential relationships among rural land consolidation, tourism development and agrarian household livelihood:An empirical test of rural tourism development[J]. Tourism Tribune, 2019, 34(11): 96-106.] |

| [15] |

崔晓明, 杨新军. 旅游地农户生计资本与社区可持续生计发展研究——以秦巴山区安康一区三县为例[J]. 人文地理, 2018, 33(2): 147-153. [Cui Xiaoming, Yang Xinjun. A research on farmars' livelihood assets and sustainable livelihood development of community:A case study of Ankang in Qinling-Bashan Mountain Area[J]. Human Geography, 2018, 33(2): 147-153.] |

| [16] |

陈佳, 杨新军, 王子侨, 等. 乡村旅游社会-生态系统脆弱性及影响机理——基于秦岭景区农户调查数据的分析[J]. 旅游学刊, 2015, 30(3): 64-75. [Chen Jia, Yang Xinjun, Wang Ziqiao, et al. Vulnerability and influence mechanisms of rural tourism socio-ecological systems:A household survey in China' Qinling Mountain Area[J]. Tourism Tribune, 2015, 30(3): 64-75.] |

| [17] |

Yang X, Hung K. Poverty alleviation via tourism cooperatives in China:The story of Yuhu[J]. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 2014, 26(6): 879-906. |

| [18] |

余利红. 乡村旅游扶贫政策的多维减贫效应研究——基于匹配倍差法的估计[J]. 武汉交通职业学院学报, 2019, 21(2): 1-9. [Yu Lihong. A study on the multi-dimensional poverty reduction effect of rural tourism poverty alleviation policy:Based on the estimation of PSM-DID method[J]. Journal of Wuhan Transportation Vocational College, 2019, 21(2): 1-9.] |

| [19] |

Alkire S, Foster J. Counting and multidimensional poverty measurement[J]. Journal of Public Economics, 2011, 95(7/8): 476-487. |

| [20] |

王小林, Alkire. 中国多维贫困测量:估计和政策含义[J]. 中国农村经济, 2009(12): 4-10. [Wang Xiaolin, Alkire. Multidimensional poverty measurement in China:Estimation and policy implications[J]. Chinese Rural Economy, 2009(12): 4-10.] |

| [21] |

郭君平, 谭清香, 曲颂. 进城农民工家庭贫困的测量与分析——基于"收入-消费-多维"视角[J]. 中国农村经济, 2018(9): 94-109. [Guo Junping, Tan Qingxiang, Qu Song. The poverty of rural migrant families:An analytical framework from the perspectives of income, consumption and multi-dimensions[J]. Chinese Rural Economy, 2018(9): 94-109.] |

| [22] |

王立剑, 叶小刚, 陈杰. 精准扶贫视角下产业扶贫效果评估[J]. 中国人口·资源与环境, 2018, 28(1): 113-123. [Wang Lijian, Ye Xiaogang, Chen Jie. Performance evaluation of industrial poverty alleviation from the perspective of precise recognition[J]. China Population, Resources and Environment, 2018, 28(1): 113-123.] |

| [23] |

Sen A. Development as Freedom[M]. Oxford: Oxford University Press, 1999.

|

| [24] |

World Bank. World Development Report 2000/2001: Attacking Poverty[M]. New York: Oxford University Press, Inc., 2000: 31-44.

|

| [25] |

何莽, 李靖雯. 景区内的贫困:旅游扶贫的权力视角与解释[J]. 旅游学刊, 2019, 34(8): 97-107. [He Mang, Li Jingwen. Poverty in the scenic area:An explanation from the power perspective of pro-poor tourism[J]. Tourism Tribune, 2019, 34(8): 97-107.] |

| [26] |

Abdulai A N. Impact of conservation agriculture technology on household welfare in Zambia[J]. Agricultural Economics, 2016, 47(6): 729-741. |

| [27] |

Brookhart M A, Schneeweiss S, Rothman K J, et al. Variable selection for propensity score models[J]. American journal of Epidemiology, 2006, 163(12): 1149-1156. |

| [28] |

侯亚景, 周云波. 收入贫困与多维贫困视角下中国农村家庭致贫机理研究[J]. 当代经济科学, 2017, 39(2): 116-123. [Hou Yajing, Zhou Yunbo. A study on the poverty mechanism of Chinese rural families from the perspective of income poverty and multidimensional poverty[J]. Modern Economic Science, 2017, 39(2): 116-123.] |