2. 中国人民大学 公共管理学院, 北京 100872;

3. 北京大学 城市与环境学院, 北京 100871;

4. 北京大学 未来城市研究中心, 北京 100871

2. School of Public Administration and Policy, Renmin University of China, Beijing 100872, China;

3. College of Urban and Environmental Sciences, Peking University, Beijing 100871, China;

4. Center for Urban Future Research, Peking University, Beijing 100871, China

实现精准脱贫、全面建成小康社会的百年奋斗目标已经进入最后的决胜时期。乡村旅游扶贫工程作为我国脱贫攻坚战略的重要组成部分,有效整合了产业扶贫、劳务输出扶贫等多种扶贫模式,有利于通过造血式扶贫方式来培育乡村的内生动力,成为精准脱贫的重要突破口,也是连片特困地区实现乡村振兴的重要手段。2014年,农业部、国家旅游局、国家发改委等发布了《关于实施乡村旅游富民工程推进旅游扶贫工作的通知》,决定以乡村旅游扶贫重点村为试点,实施乡村旅游富民工程。那么,乡村旅游扶贫政策的试点效果究竟如何?不同的乡村旅游扶贫模式又会对农村脱贫产生怎样的影响?现有研究对此关注仍十分有限。实际上,精准扶贫不仅要问耕耘,也要问收获,科学评估扶贫效果是推进精准扶贫的重要举措。

目前,乡村旅游扶贫的相关研究集中在旅游扶贫的战略、模式与思路等方面[1-4],对旅游发展与消除贫困的互动机制、乡村旅游的减贫效应等方面仍缺乏关注[5, 6]。实际上,乡村旅游发展也不是万能药,必须通过合理的引导才能奏效,“乡村旅游减缓了贫困”[7]、“乡村旅游加剧了贫困”[8]和“乡村旅游与贫困减缓并无必然的联系”[9]这三种观点同时存在于目前的学术讨论中。“乡村旅游减缓贫困论”认为旅游发展不仅有助于增加就业机会、提高村民收入,而且能够改善村民服务意识和长期发展能力[10-12];“乡村旅游加剧贫困论”认为乡村旅游收益大多被精英群体获取,扩大了贫富差距[13-15];“乡村旅游与贫困无关论”认为不同类型的旅游项目减贫效果各异,交通区位、政府管理等因素导致旅游减贫成效出现区域异质性[16-18]。因此有必要在理论和实证上来探讨乡村旅游扶贫的实施效果。

基于此,文章基于西南连片特困地区235个村庄的调查,运用多元线性回归模型,精准评估乡村旅游扶贫工程的整体减贫效果,并进一步考察不同旅游开发模式减贫效果的异同。评估结果不仅有助于引导乡村旅游扶贫资金的流向、提升乡村旅游扶贫工程的实施质量,也对实现全面建成小康社会这一百年目标具有一定的理论价值和现实意义。最后提出优化乡村旅游扶贫的针对性政策建议,以供相关部门决策参考。

1 理论与假设 1.1 理论基础1991年“旅游扶贫”在我国扶贫实践中被首次提出,之后与之相关的学术研究不断涌现[19-21]。相关学者对“旅游扶贫”的概念内涵基本形成共识,认为旅游扶贫是通过挖掘贫困地区资源来发展旅游业,带动贫困人口脱贫的造血式扶贫方式。经过比较归纳,发现“旅游扶贫”存在以下两方面的特点:第一,从实施“旅游扶贫”的对象来看,扶贫地区必须拥有一定的旅游资源与开发条件;第二,从实施“旅游扶贫”的目的来看,旅游扶贫最终目的是帮助贫困户脱贫,而发展旅游业仅是扶贫开发中的辅助手段与方式。

只有精准评估各类社会政策才能及时发现问题,进而适时调整政策以达到预期目的[22],对于旅游扶贫而言也是这样。2016年,国务院在《“十三五”脱贫攻坚规划》中明确指出,2020年稳定实现“两不愁、三保障”,即不愁吃、不愁穿,义务教育、基本医疗和住房安全有保障。在某种意义上,“两不愁、三保障”可以作为扶贫政策绩效评估的标准与目的。“旅游扶贫”更多通过发展产业、促进就业来提升收入,而收入提升在一定程度上可以促进“两不愁、三保障”的扶贫目标的实现。因此,文章将“收入”作为旅游扶贫实施效果的评估标准。

1.2 研究假设旅游扶贫通过旅游消费给贫困地区和贫困人口带来收入,打破了生态保护与经济发展之间的两难悖论。旅游发展通过直接和间接两种效应来减缓贫困[23, 24]。其中,直接效应来源于游客在旅游目的地对商品和服务的消费,间接效应来源于旅游收入的再分配,包括旅游税收收入以及旅游获益群体的消费等。因此,文章的第一个研究假设就是:乡村旅游对于贫困户的收入提升具有显著的促进作用。

旅游是以人的流动为基础的,人的流动又以便利的交通条件为前提。旅游扶贫工程为重点村交通基础设施的建设和改进提供了千载难逢的契机。交通基础设施可以通过降低农业运输成本及城乡间劳动力转移成本,促进境内旅游资源开发[25]。国内外学者都发现交通设施改善有利于提高贫困地区社会资源的合理有效配置,是发挥乡村旅游减贫作用的关键环节[26, 27]。因此,文章提出第二个研究假设:乡村旅游中交通基础设施的改善对于提升贫困户的收入具有显著的促进作用。

旅游产业项目建设是旅游扶贫的核心内容,目前乡村旅游产业项目主要包括景区带动型、休闲农业型以及特色乡村型三类[28]。其中,景区带动型是指景区周边的村庄依托景区的客源开展旅游活动,村民直接或间接参与旅游服务;休闲农业型是指以当地特色农业为主要吸引力,发展参与式、体验式较强的休闲观光活动,通过大力引导当地群众种养和销售特色农产品发挥经济效益,扩大农业产业规模;特色乡村型是指依托村庄特色民俗资源,将社会主义新农村建设和旅游开发相结合,以旅游开发建设特色乡村。基于此,文章提出第三个研究假设:乡村旅游中选择不同类型的旅游产业项目,具有不同的减贫效应。

创造就业岗位、提高从业技能是乡村旅游减缓贫困的重要途径[29]。一方面,乡村旅游业是劳动密集型产业,可以通过景区建设、餐饮服务、安保保洁、日常管理等方式扩大村民的就业参与,进而提高收入水平;另一方面,旅游扶贫可以给当地村民提供就业培训,提高劳动力从业技能,从而获得薪资水平长期提升的人力资本。基于此,文章提出第四个研究假设:乡村旅游就业参与对于贫困户的收入提升具有显著的促进作用。

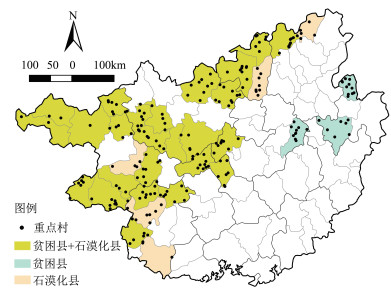

2 研究设计 2.1 研究区概况广西壮族自治区位于全国14个连片特困地区之一的滇桂黔石漠化片区,集“老、少、边、山、穷、库”于一身,2014年仍有538万贫困人口。广西的连片特困地区主要包括35个石漠化片区县和28个国家级贫困县两种类型,其中,石漠化片区县主要位于左右江片区和桂北山区,国家级贫困县还包括桂东地区的部分农业县。广西的旅游资源较为丰富,但乡村旅游开发尚处于起步阶段,对我国乡村旅游扶贫发展研究具有很好的代表性和典型性。

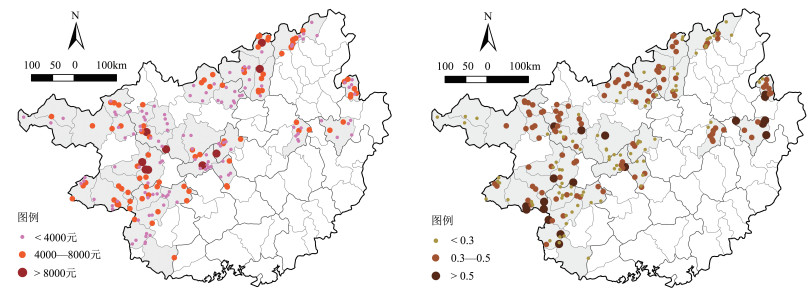

2.2 数据来源2014年,农业部、国家旅游局等七部委联合印发《乡村旅游扶贫工程行动方案》,遴选旅游资源较好的村庄推进乡村旅游扶贫开发,并在广西确定了235个乡村旅游扶贫重点村(以下简称重点村)。文章的数据来源于2015年广西壮族自治区组织开展的脱贫攻坚精准识别行动,该行动通过建档立卡的方式采集了这235个重点村的基础信息数据。基础信息数据库主要包括重点村基本情况、贫困现状和乡村旅游发展情况三大方面,数据采集的时间点为2015年1月,由广西发改委和扶贫办对各市县上报的信息进行整理和审核,2015年6月完成基础信息数据的汇总工作。这235个重点村覆盖广西8个地级市、33个县级单元(图 1)。

|

图 1 重点村空间分布情况 Fig.1 Spatial Distribution of Key Villages |

(1)被解释变量。文章以重点村的人均年纯收入(income)作为被解释变量。

(2)核心解释变量。文章将扶贫批次(batch)、旅游扶贫项目模式(model)、交通基础设施建设(convenience)以及就业参与度(participation)作为核心解释变量。其中,batch赋值为1和2,1代表着重点村作为第一批旅游扶贫村,2代表着重点村作为第二批旅游扶贫村。model赋值为1、2和3,分别代表着休闲农业型、景区带动型以及特色乡村型三种旅游扶贫项目开发模式。交通基础设施建设主要是将所有重点村的空间位置在ArcGIS中进行矢量化,结合百度地图全国导航数据(包含各类POI点状要素和道路河流等线状要素),采用ArcGIS空间分析中的near工具来测量重点村离最近的国道、省道和县道的最短直线距离。就业参与度主要采用乡村旅游从业人数占本村总人口的比例来衡量。

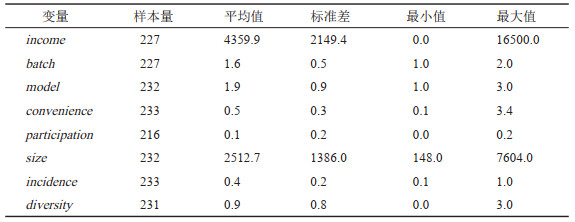

(3)控制变量。在综合考虑影响人均年收入的可能因素基础上,结合现有研究重点关注的主要变量,文章选用村庄规模(size)、贫困发生率(incidence)和产业多样性(diversity)等变量来控制其他因素对人均年收入的影响,以使计量结果更加稳健。比如,王宇锋在2010年采用综合社会调查项目数据(GSS),发现村庄规模和收入呈倒U型曲线关系[30];张全红等在2019年采用中国家庭追踪调查(CFPS)的农户数据,发现贫困发生率对收入的重要影响[31];蔡洁等在2020年采用农户入户调查的一手数据,发现多种产业的融合能够促进就业,从而对收入带来重要影响[32]。其中,村庄规模主要采用重点村总人口数来衡量,贫困发生率主要采用重点村贫困人口占总人口的比例来衡量,产业多样性主要根据重点村拥有主导产业的种类来衡量。主要变量的描述性统计如表 1所示。

| 表 1 相关变量的描述性统计 Tab.1 Descriptive Statistics of Variables |

文章构建了多元回归模型,来探索被解释变量与解释变量的之间的关系。为了消除数据序列中存在的异方差,计量模型对一些变量做了必要的形式转换。比如人均年收入变量样本数据分布较为离散,可能与被解释变量存在理论上或实证上的非线性关系,对其做对数处理以改善模型的拟合效果。对所有解释变量进行共线性检验,发现所有变量的方差膨胀因子(VIF)均小于3,说明模型中不存在明显的共线性问题。本文被解释变量为连续变量,数据库为截面数据,Breusch-Pagan检验和White检验均未发现异方差性,所以基于最小二乘法的多元线性回归估计各因素对人均年收入的影响。具体构建的模型如下:

|

(1) |

式中,β0为常数项,β1,β2,…,β6,β7为待估计参数,ε为残差项。

3 乡村旅游开发的减贫效应分析 3.1 乡村旅游扶贫重点村的贫困现状重点村村民整体收入水平低,贫困发生率较高。数据显示,重点村村民年人均纯收入平均为4379元/年,年收入介于2800—5000元/年的占46.5%。所有重点村的平均贫困发生率接近40%,其中有25.6%的重点村年人均纯收入低于农村(人均纯收入)贫困标准的2800元/年(图 2)。

|

图 2 重点村农民收入与贫困发生率情况 Fig.2 Income and Poverty of Key Villages |

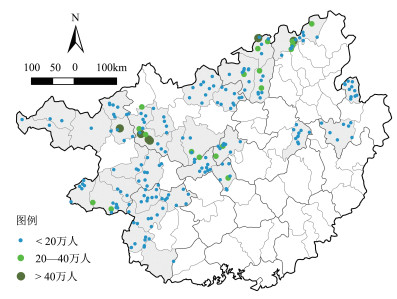

被调研的235个重点村大多拥有包括自然山水、田园风光、传统村落、民俗文化、遗址故居等在内的旅游资源,比如巴马周边的康体养生资源、左右江革命老区的红色遗迹资源等。但乡村旅游开发程度差异很大。从旅游扶贫项目模式来看,景区周边的重点村旅游开发较好,巴马周边、南宁城郊以及桂北地区的重点村旅游收入较高,每年接待的游客量也远远超过其他重点村(图 3)。

|

图 3 重点村乡村旅游接待游客量 Fig.3 Rural Tourism Receives Tourists of Key Villages |

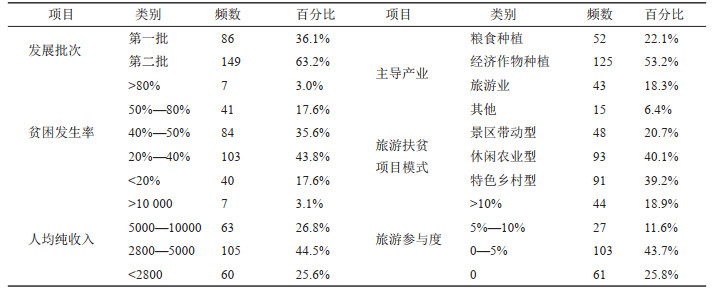

从旅游就业参与度来看,重点村旅游业从业人口比例整体偏低,接近一半的重点村低于5%,甚至有四分之一的重点村没有村民参与到乡村旅游中来。从产业发展来看,重点村大多以种植业作为主导产业,只有43个重点村的旅游业已经成为了村庄的主导产业(表 2)。

| 表 2 重点村的基本情况 Tab.2 Basic Situation of Key Villages |

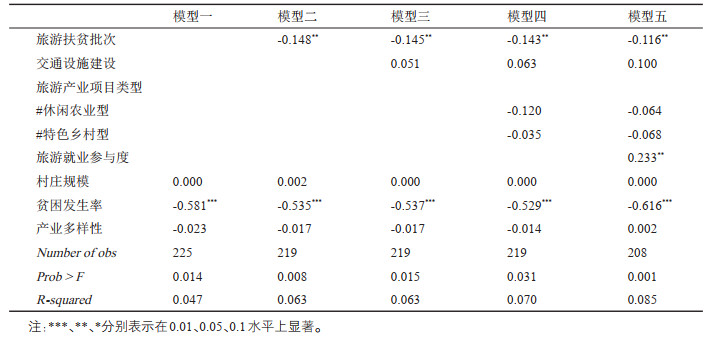

为了更好地探究乡村旅游扶贫工程的现实减贫效应,本文对相关变量采用逐步进入回归模型的方法。鉴于因变量分布较为零散,我们进一步将样本村庄分为高、中、低三个收入组,进行有序logit回归,两种方法的结果高度一致。模型一为控制变量的回归模型,模型二到模型五逐步加入扶贫批次、交通设施建设、旅游产业项目类型、旅游就业参与度等相关变量,具体计量结果详见表 3。

| 表 3 重点村的基本情况 Tab.3 Regression Results |

首先,乡村旅游开发的整体减贫效应明显。乡村旅游扶贫批次与重点村的人均年纯收入显著负相关(p < 0.05),这表明乡村旅游发展的越早,重点村的人均年纯收入水平越高。为了排除第一批村庄和第二批村庄之间本来的收入水平差异,我们对比了2012年重点村及其所在县的人均年纯收入水平,发现广西乡村旅游扶贫开发建设之前村民的人均年纯收入差异远远低于乡村旅游扶贫开发建设之后村民的人均年纯收入差异,2012年和2015年两组收入数据的标准差分别为1104.3元和2149.4元。这充分证明了,乡村旅游扶贫可以通过挖掘贫困地区丰富的自然和人文资源来发展旅游业,从而促进贫困户收入水平的提高,带动当地贫困人口发家致富。接下来,我们将继续从交通基础设施建设、旅游产业项目建设以及旅游就业三个方面继续深入考察乡村旅游开发不同环节的减贫效应。

其次,与研究假设相反,交通基础设施的改善对于贫困户收入提升的作用并不明显。交通设施建设的回归系数为正数,意味着对于收入的提升具有正向影响,但这种影响并不显著(p > 0.1)。这种结果的出现是因为235个重点村大多处在交通不便的山区内,国道、省道和县道往往只通过县城或镇区,山区的村民需要经过蜿蜒曲折、路面破损的村道或乡道才能到达县道、省道等更高等级的公路,因此村庄与县道、省道的距离并不能真实反映村庄实际的对外通达性。实际上,实地调研时从镇区到村庄的交通时间都在1小时上下,这极大地限制了山区村庄的对外通达性,不利于乡村旅游业的发展和游客进入。比如,广西桂林市龙胜县周家村虽然位于龙胜县城至龙胜温泉景区的路线上,村内也拥有大唐湾、岩毛梯田等自然景观,具有发展乡村旅游的资源和区位优势。但我们在调研中发现,村庄与景区的实际连通性很差,双向单车道难以满足旅游大巴车的通行需求,村内道路甚至尚未硬化,也缺乏相应的停车设施。不仅无法发挥高品质温泉景区的旅游吸引力,也严重制约了村庄旅游接待能力的提升,贫困发生率高达41.6%。为应对这些问题,龙胜县政府在访谈中表示,近年已将其旅游扶贫开发重点放在拓宽道路、步行道建设以及村内停车场升级上。

再次,不同类型的乡村旅游产业项目在提升收入方面不存在显著性差异,这就意味着景区带动型、休闲农业型和特色乡村型三种乡村旅游产业建设模式不存在明显的优劣、好坏之分。这是因为贫困户的收入来源构成是非常复杂的,景区带动型项目推行与景区协作互补的一体化旅游发展模式,景区提供游览观光、运动休闲等游娱产品,而村庄则发展餐饮、民宿等辅助性旅游产品,村民可以依靠景区带来的大量游客资源提高收入。休闲农业型项目重点向市场提供度假式旅游产品,让城市居民拥有“吃农家饭、住农家院、干农家活、购农家品”的全面体验,村民主要依靠休闲度假的市民来提高收入。而特色乡村型重点发展以村庄自身景观化为核心的特色化旅游发展模式,村民可以通过引导外地游客深度村寨旅游来提高游客的逗留时间,进而提升自身收入。比如,广西南宁市马山县乔老村位于南宁市的环城游憩带内,距离南宁市区90公里,车程约2小时,周边拥有灵阳寺、弄拉景区等乡村旅游景点。但旅游扶贫开发前村内仅有五家农家乐、四家旅馆,经营收入微薄,人均年收入仅有3000元左右,处在贫困标准线上下。2015年马山县以乔老河田园漂流活动为核心打造乔老村农耕文化观光“十里长廊”,并围绕乔老河竹排漂流项目开发果园采摘项目、蔬菜种植采摘项目、蔬菜酱菜DIY制作体验项目以及休闲垂钓项目等多种旅游产业项目类型。2017年时,全村年旅游收入已经达到280万元,年游客量约15万人次。

最后,与前文研究假设一致,旅游就业参与度的提高可以显著提升贫困人口的收入水平(p < 0.05)。扩大村民在乡村旅游开发中的就业参与,是培育农村扶贫开发内生动力、实现造血式扶贫的核心环节。不管是政府利用行政资源主导扶贫开发,还是企业通过资金、技术上的优势介入,最终都必须带动村民最大化程度的参与,形成旅游扶贫开发的内生动力,逐步让村民摆脱对外在帮扶的路径依赖。比如广西河池市东兰县永模村紧邻坡豪湖国家湿地公园,全村人口2038人,旅游扶贫开发前仅有7户从事旅游经营。在政府组织开展旅游扶贫后,对有劳动能力的贫困人口开展旅游技能培训,与邻村更乐村共同组织开发4000亩的坡豪湖无公害养殖基地,吸纳了1042名村民入股经营。东兰县政府通过招商引资的方式吸引蓝湾旅游企业建设坡豪湖漂流项目,村民通过土地流转、入股分红等方式获得经营资产,村民参与了旅游导览、农家乐、瑶族特色民俗表演、特色种养殖等多种形式的旅游就业。

此外,由模型一的计量结果可知,重点村的收入水平与该村的贫困发生率呈显著负相关(p < 0.01),即贫困率越高,重点村的平均收入水平越低。这从侧面证实了重点村精准识别行动所采集的重点村基础数据的准确性,而精准识别贫困对象是精准扶贫的前提。

4 结论与建议在精准扶贫的大背景下,基于精准识别的一手村庄调查数据,不仅精准评估乡村旅游扶贫工程的整体减贫效应,同时拓展乡村旅游扶贫的内涵和深度,从交通设施建设、旅游产业项目建设、旅游就业参与等三个方面深入考察不同开发环节的减贫效果。结果显示:乡村旅游可以通过多种途径和环节显著提升贫困户的收入水平,证实了“乡村旅游减缓了贫困”这一在学术界存在争议的观点。实际上,受制于研究视野和研究数据,“乡村旅游加剧了贫困论”和“乡村旅游与贫困无关论”都仅仅从单一视角出发考察乡村旅游的减贫效应,缺乏对乡村旅游不同开发环节的统筹考虑和细致刻画,才导致学者们得出了不同的结论。

(1)在旅游产业项目类型方面,本文发现不同的旅游产业项目类型在提升贫困户收入方面不存在显著性差异。尽管不同类型产业项目的旅游开发模式有所差异,但其实际减贫效果主要取决于产业项目的建设运营能否有效带动贫困户的就业参与、建立公平公正的收益分配机制。因此,未来应明确重点村旅游发展的主要方向和主导模式,引导重点村旅游产业项目的差异化发展,不应盲目推行“一刀切”的单一旅游产业建设模式。只有因地制宜、对症下药、精准滴灌、靶向治疗,才能促进村庄的可持续发展,实现乡村旅游扶贫开发的精准施策。

(2)在交通区位方面,本文发现国道、省道和县道等交通基础设施对于山区村庄的可达性提升还不够,进村道路、村内道路等基层村庄交通的建设滞后,进而影响了贫困户收入水平的提升。“乡村旅游与贫困无关论”同样强调不同产业项目类型和交通区位的乡村旅游减贫效果差异很大,交通可达性差的村庄参与旅游开发的机会和收益都很少。因此未来应该整合扶贫和相关涉农资金,集中解决乡村道路、村庄停车、旅游配套等村庄基础设施短缺的现实问题,切实提高山区村庄的对外通达性,通过问题导向、村庄导向的精细化投资,实现乡村旅游扶贫开发的精准发力。

(3)在旅游就业参与方面,本文同样发现旅游就业参与可以显著提升贫困户收入水平。“乡村旅游加剧贫困论”就是从旅游就业参与的视角出发,认为乡村旅游开发更多被精英群体主导,大多数本地村民受制于话语权、专业技能等缺失,并没有真正参与到乡村旅游中来。因此,未来一方面应引导更多农户以多种形式参与旅游开发,逐步形成多样化的旅游就业新路径,实现乡村旅游扶贫开发的精准帮扶。另一方面,应制定贫困人口优先的用工政策,对旅游扶贫村有劳动能力的贫困人口开展旅游技能培训。对于无法参与旅游产业的贫困人口,政府必须推动针对性的贫困户保障制度设计,保证贫困人口的全部脱贫。

致谢: 感谢匿名审稿专家的修改建议。| [1] |

杨德进, 白长虹, 牛会聪. 民族地区负责任旅游扶贫开发模式与实现路径[J]. 人文地理, 2016, 31(4): 119-126. [Yang Dejin, Bai Changhong, Niu Huicong. Development models and realization paths of responsible pro-poor tourism in ethnic minority areas[J]. Human Geography, 2016, 31(4): 119-126.] |

| [2] |

王刚, 廖和平, 洪惠坤, 等. 西南山区农业产业扶贫效率时空演化分析[J]. 农业工程学报, 2019, 35(13): 243-252. [Wang Gang, Liao Heping, Hong Huikun, et al. Temporal and spatial evolution of agricultural industry poverty alleviation efficiency in southwestern mountainous area[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering, 2019, 35(13): 243-252. DOI:10.11975/j.issn.1002-6819.2019.13.029] |

| [3] |

冯伟林, 陶聪冲. 西南民族地区旅游扶贫绩效评价研究——以重庆武陵山片区为调查对象[J]. 中国农业资源与区划, 2017, 38(6): 157-163. [Feng Weilin, Tao Congchong. The performance evaluation on poverty alleviation through tourism in southwest minority area:Taking Chongqing Wuling mountain area as an example[J]. Chinese Journal of Agricultural Resources and Regional Planning, 2017, 38(6): 157-163.] |

| [4] |

蔡雄. 西部大开发与广西旅游扶贫[J]. 桂林旅游高等专科学校学报, 2000(4): 60-63. [Cai Xiong. The west development drive and poverty-assistance in Guangxi[J]. Journal of Guilin Institute of Tourism, 2000(4): 60-63.] |

| [5] |

徐燕, 殷红梅. 贵州省贫困地区乡村旅游村寨扶贫建设模式研究[J]. 安徽农业科学, 2012, 40(8): 4744-4746. [Xu Yan, Yin Hongmei. Research on construction model of rural tourism villages in poor areas of Guizhou province[J]. Journal of Anhui Agricultural Sciences, 2012, 40(8): 4744-4746. DOI:10.3969/j.issn.0517-6611.2012.08.100] |

| [6] |

Rid W, Ezeuduji I O, Haider U P. Segmentation by motivation for rural tourism activities in the Gambia[J]. Tourism Management, 2014, 40(2): 102-116. |

| [7] |

Croes R, Vanegas M. Tourism and poverty alleviation:A cointegration analysis[J]. Journal of Travel Research, 2008, 47(1): 94-103. DOI:10.1177/0047287507312429 |

| [8] |

Sharpley R. Tourism and development challenges in the least developed countries:The case of the Gambia[J]. Current Issues in Tourism, 2009, 12(4): 337-358. DOI:10.1080/13683500802376240 |

| [9] |

Ashley C. Luang Prabang Tourism and Opportunities for the Poor: A Value Chain Appraisal[D]. London: Overseas Development Institute, 2006: 43-45.

|

| [10] |

Yang X, Hung K. Poverty alleviation via tourism cooperatives in China:The story of Yuhu[J]. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 2014, 26(6): 879-906. DOI:10.1108/IJCHM-02-2013-0085 |

| [11] |

李燕琴. 旅游扶贫中社区居民态度的分异与主要矛盾——以中俄边境村落室韦为例[J]. 地理研究, 2011, 30(11): 2030-2042. [Li Yanqin. Differentiation and principal contradictions of residents' attitudes during pro-poor tourism development in poor rural communities:The case of Shiwei village on the Sino-Russian border[J]. Geographical Research, 2011, 30(11): 2030-2042.] |

| [12] |

何景明, 李辉霞, 何毓成, 等. 四川少数民族自治区域旅游开发与贫困缓解[J]. 山地学报, 2003, 21(4): 442-448. [He Jingming, Li Huixia, He Yucheng, et al. Tourism development and poverty alleviation of minority municipalities in Sichuan province[J]. Journal of Mountain Research, 2003, 21(4): 442-448. DOI:10.3969/j.issn.1008-2786.2003.04.009] |

| [13] |

Gascón J. Pro-poor tourism as a strategy to fight rural poverty:A critique[J]. Journal of Agrarian Change, 2015, 15(4): 499-518. DOI:10.1111/joac.12087 |

| [14] |

Manyara G, Jones E. Community-based tourism enterprises development in Kenya:An exploration of their potential as avenues of poverty reduction[J]. Journal of Sustainable Tourism, 2007, 15(6): 628-644. DOI:10.2167/jost723.0 |

| [15] |

Ferguson L. Interrogating 'gender' in development policy and practice:The World Bank, tourism and microenterprise in Honduras[J]. International Feminist Journal of Politics, 2010, 12(1): 3-24. DOI:10.1080/14616740903429080 |

| [16] |

Muganda M, Sahli M, Smith A K. Tourism's contribution to poverty alleviation:A community perspective from Tanzania[J]. Development Southern Africa, 2010, 27(5): 629-646. DOI:10.1080/0376835X.2010.522826 |

| [17] |

Trau A M. Beyond pro-poor tourism:Interpreting tourism-based approaches to poverty alleviation in Vanuatu[J]. Tourism Planning & Development, 2012, 9(2): 149-164. |

| [18] |

Muchapondwa E, Stage J. The economic impacts of tourism in Botswana, Namibia and South Africa:Is poverty subsiding?[J]. Natural Resources Forum, 2013, 37(2): 80-89. |

| [19] |

刘益, 陈烈. 旅游扶贫及其开发模式研究[J]. 热带地理, 2004, 24(4): 396-400. [Liu Yi, Chen Lie. A study on tourism-elimination poverty program and its development model[J]. Tropical Geogrophy, 2004, 24(4): 396-400. DOI:10.3969/j.issn.1001-5221.2004.04.020] |

| [20] |

魏小安, 李劲松. 试论旅游扶贫[J]. 当代经济, 2009(1): 98-99. [Wei Xiaoan, Li Jinsong. A discuss on tourism poverty alleviation[J]. Contemporary Economics, 2009(1): 98-99. DOI:10.3969/j.issn.1007-9378.2009.01.047] |

| [21] |

于凯.宜昌市关口垭村旅游扶贫模式研究[D].武汉: 华中师范大学, 2016: 57-59. [Yu Kai. Study on the Model of Pro-poor Tourism of Guankouya, Yichang[D]. Wuhan: Cantral China Normal University, 2016: 57-59.]

|

| [22] |

王振振, 王立剑. 精准扶贫可以提升农村贫困户可持续生计吗?——基于陕西省70个县(区)的调查[J]. 农业经济问题, 2019(4): 71-87. [Wang Zhenzhen, Wang Lijian. Can precise poverty alleviation improve the sustainable livelihoods of rural poor households? Based on the survey of 70 counties in Shaanxi province[J]. Issues in Agricultural Economy, 2019(4): 71-87.] |

| [23] |

Butcher J. Tourism and poverty reduction:Pathways to prosperity[J]. Tourism Management, 2011, 32(5): 1236-1236. |

| [24] |

余利红. 基于匹配倍差法的乡村旅游扶贫农户增收效应[J]. 资源科学, 2019, 41(5): 955-966. [Yu Lihong. Effects of rural pro-poor tourism on farming households' income:A study based on the PSMDID method[J]. Resources Science, 2019, 41(5): 955-966.] |

| [25] |

Hart A B, Hearn G L. Landslide assessment for land use planning and infrastructure management, in the Paphos District of Cyprus[J]. Bulletin of Engineering Geology & the Environment, 2013, 72(2): 173-188. |

| [26] |

Holden A, Sonne J, Novelli M. Tourism and poverty reduction:An interpretation by the poor of Elmina, Ghana[J]. Tourism Planning & Development, 2011, 8(3): 317-334. |

| [27] |

高颖, 李善同. 基于CGE模型对中国基础设施建设的减贫效应分析[J]. 数量经济技术经济研究, 2006, 23(6): 14-24. [Gao Ying, Li Shantong. The Infrastructure construction and poverty reduction in rural China:A simulation analysis within a CGE model framework[J]. The Journal of Quantitative & Technical Economics, 2006, 23(6): 14-24.] |

| [28] |

Deller S. Rural poverty, tourism and spatial heterogeneity[J]. Annals of Tourism Research, 2010, 37(1): 180-205. |

| [29] |

Spenceley A, Goodwin H. Nature-based tourism and poverty alleviation:Impacts of private sector and parastatal enterprises in and around Kruger National Park, South Africa[J]. Current Issues in Tourism, 2007, 10(2): 255-277. |

| [30] |

王宇锋. 宗族结构、村庄规模与村民收入[J]. 南开经济研究, 2010(3): 64-72. [Wang Yufeng. Clan, size and average income in villages:Evidence from China[J]. Nankai Economic Studies, 2010(3): 64-72.] |

| [31] |

张全红, 李博, 周强. 中国农村的贫困特征与动态转换:收入贫困和多维贫困的对比分析[J]. 农业经济问题, 2019(12): 31-42. [Zhang Quanhong, Li Bo, Zhou Qiang. The feature and dynamics of poverty in rural China:Based on comparing income poverty with multidimensional poverty[J]. Issues in Agricultural Economy, 2019(12): 31-42.] |

| [32] |

蔡洁, 刘斐, 夏显力. 农村产业融合、非农就业与农户增收——基于六盘山的微观实证[J]. 干旱区资源与环境, 2020, 34(2): 73-79. [Cai Jie, Liu Fei, Xia Xianli. Rural industry convergence, non-agricultural employment and rural households' income:Microscopic evidence based on Liupanshan area[J]. Journal of Arid Land Resources and Environment, 2020, 34(2): 73-79.] |