贫困是人类经济社会发展过程中面临的重要难题之一,减缓并消除贫困始终是世界各国人民的共同使命,更是我国实现全面建成小康社会战略目标的关键所在。我国脱贫攻坚工作积极转换扶贫模式,由新中国成立时实行的“救济扶贫”,到改革开放后的“改革扶贫”、“开发扶贫”、“攻坚扶贫”与“定点扶贫”,再到现在实行的“精准扶贫”[1]。精准扶贫战略背景下,贫困人口扶贫政策获得感的内涵不断丰富。扶贫早期,物资匮乏、生活艰难,能够吃饱穿暖便能使贫困人口产生强烈的扶贫政策获得感;随着脱贫攻坚工作的深入开展,贫困人口对于扶贫政策获得感的认知不仅停留在物质层面的满足上,而是更加注重精神层面,这与新时代提出的人们对美好生活需要的满足在价值取向上高度一致[2]。究竟贫困人口对于扶贫政策获得感有多强烈,如何评价其获得感强烈程度,贫困人口扶贫政策获得感强烈程度对于提高贫困地区扶贫绩效的促进作用大小,这都是亟待研究的现实问题。因此,本文以马斯洛需求层次理论为视角,运用大别山片区微观调研数据,通过理论分析与数理推导,构建结构方程模型,对贫困人口扶贫政策获得感进行综合评价与提升路径研究,有利于大别山片区乃至全国集中连片特困地区脱贫攻坚工作的有效开展。

关于获得感方面的研究,国内外学者展开了深入研究。由于边际效用递减规律,人民幸福感未能随着收入增加而提高的“Easterlin悖论”(幸福—收入之谜)是提出获得感的关键基础[3],包容性发展同样强调收入之外更为广泛的民生福祉[4],获得感与幸福感、满意度、相对剥夺感等概念既有区别又有联系[5]。获得感是个体基于客观获得而形成的主观感受和评价,具体包括经济、社会、政治等不同维度的内容[6],同样具有综合性、差异性等特征[7],但在评价主体、内容与标准等方面仍存在一定的差异性[8]。精准扶贫政策的实施不断向贫困人口赋权、不断满足人民需求[9],贫困人口人均可支配收入增长速度逐渐高于全国平均水平,农村基础设施与公共服务不断改进[10],贫困人口生活条件、福利状况逐渐改善,扶贫政策获得感不断提升[11]。具体到贫困人口扶贫政策获得感研究则相对较少,一方面研究重点关注贫困人口扶贫政策获得感的评价,不仅要从客观基础性扶贫措施出发,更需要将贫困人口对扶贫政策实施情况的主观感受纳入到获得感评价体系中[12];另一方面将研究重点集中于贫困人口扶贫政策获得感提升路径,恰当的期望有利于贫困人口满足于自身的客观所得以提升其获得感[13],且当地风俗文化[14]、宗教信仰[15]等内生性影响因素与精准扶贫政策及其实施者等外生性影响因素[16]都将对贫困人口获得感产生显著影响。扶贫工作的进一步深入不仅需要扩大贫困人口的增收渠道、加大转移支付力度[17],更应该注重精神扶贫、加强社会参与[18],短期内重点解决贫困人口生活问题,长期则重点解决发展动力和能力不足等问题,逐步满足贫困人口物质需求、能力需求等[1]。

综上所述,学者们越来越关注获得感方面的研究,但对于贫困人口扶贫政策获得感的研究相对较少。本文尝试从以下几方面进行努力:第一,基于马斯洛需求层次理论探讨贫困人口扶贫政策获得感内涵,研究贫困人口自身脱贫需求对其扶贫政策获得感作用机理;第二,合理设计调查问卷,既涵盖贫困人口对客观基础性扶贫措施的主观感受,又囊括贫困人口自身对物质、安全、能力等方面的脱贫需求,提高贫困人口扶贫政策获得感评价体系的全面性;第三,将结构方程模型等统计类分析方法应用到贫困人口扶贫政策获得感的分析与评价中。

2 理论分析与研究假说获得感指的是付出劳动使得自身需求得到满足后的愉悦感,获得感与人的需求密切相关[19]。贫困人口扶贫政策获得感是其在精准扶贫政策具体实施过程中的客观需求及其得到满足后所带来的主观感受。因此,获得感源于需求的满足,马斯洛需求层次理论与贫困人口扶贫政策获得感之间存在内在逻辑的一致性。马斯洛需求层次理论指出,人的需求由低到高共分为生理、安全、情感和归属、尊重、自我实现五大需求[20]。马斯洛需求层次理论内涵同样适用于贫困人口扶贫政策获得感的研究中,具体分析如下。

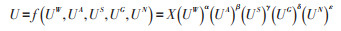

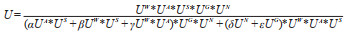

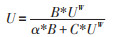

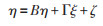

对于贫困人口而言,扶贫政策获得感可理解为扶贫政策带来的总效用,取物质效用、安全效用、社交效用、公平效用、能力效用分别代表物质需求、安全需求、社交需求、公平需求、能力需求方面的满足。由于不同贫困人口对各维度效用给自身带来的总效用的主观评价不同,因此选用幂效用函数作为基础效用函数,根据本文特定研究目的对幂效用函数进行修正,设定适用本文的总效用函数为:

|

(1) |

其中,U是扶贫政策给贫困人口带来的总效用;UW、UA、US、UG、UN依次是扶贫政策给贫困人口带来的物质效用、安全效用、社交效用、公平效用、能力效用,由于这些效用对贫困人口来说均可视为需求收入弹性大于零的消费品,因此UW、UA、US、UG、UN均为正常数;α、β、γ、δ、ε分别代表贫困人口对各维度效用的主观评价,取值范围均在0至1之间,若α > β,表示贫困人口更在乎扶贫政策给自己带来的物质效用,若α < β,表示贫困人口更在乎扶贫政策给自己带来的安全效用,以此类推。

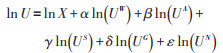

为便于下一步计算与分析,将式(1)左右两边分别取自然对数,可得:

|

(2) |

对式(2)左右两边分别求导,可得:

|

(3) |

为求得总效用U,对式(3)左右两分别取倒数,可得:

|

(4) |

生理需求是马斯洛需求层次理论中最低层次、最基本的需求,主要包括衣、食、住、行等与人们日常生活密切相关的物质层面需求。生理上的需求离不开物质方面的保障,直接发放生活物品、现金补助与生产资料等扶贫政策的实施将能更显著提升贫困人口扶贫政策获得感,因此选择物质需求以表示生理需求,研究其对贫困人口扶贫政策获得感的影响作用机理。

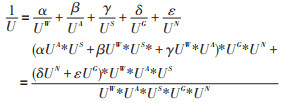

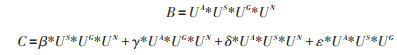

为研究物质需求的满足对于贫困人口扶贫政策获得感的影响机制,即扶贫政策给贫困人口带来的物质效用UW对总效用U的影响机制,将式(4)化简为

|

(5) |

其中,令

|

且B、C均为正常数。

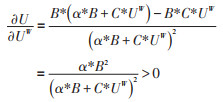

对式(5)左右两边分别求一阶偏导,可得:

|

(6) |

由式(6)可知,扶贫政策给贫困人口带来的物质效用能够对贫困人口扶贫政策总效用产生正向促进效应,扶贫政策带来的物质效用即物质需求的满足程度越高,扶贫政策带来的总效用即扶贫政策获得感就越强,反之越低。

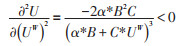

为进一步分析边际效用的变化情况,对式(6)左右两边分别再求一阶偏导,可得:

|

(7) |

式(7)表明扶贫政策给贫困人口带来的总效用在一定时期内连续产生物质效用的情况下,会出现正向促进作用逐渐减小的发展趋势,亦即“边际效用递减”,这也正好与“边际效用递减规律”的本质内涵相一致。基于上述分析,本研究提出以下假说:

H1:贫困人口物质需求的满足对其扶贫政策获得感的提升具有正向促进作用。

2.2 安全需求相较于生理需求,安全需求层次更高,主要包括人身安全、住房安全、饮水安全与健康安全等。对于贫困人口而言,收入水平只能勉强解决温饱问题、满足物质需求,但安全需求同样希望得到满足。危房改造、易地扶贫搬迁、残疾人补助等精准扶贫政策的实施能够基本满足贫困人口安全需求,有利于提升其扶贫政策获得感。

为研究安全需求的满足对于贫困人口扶贫政策获得感的影响机制,对式(4)两边分别求一阶偏导与二阶偏导,一阶偏导结果大于0,二阶偏导结果小于0,结果表明扶贫政策给贫困人口带来的总效用在一定时期内连续安全能力效用的情况下,同样会出现正向促进作用逐渐减小的发展趋势,呈现“边际效用递减”。基于上述分析,本研究提出以下假说:

H2:贫困人口安全需求的满足对其扶贫政策获得感的提升具有正向促进作用。

2.3 社交需求情感需求包括个体对爱情、友情、亲情等方面的需求,归属需求更多指的是家庭、社会等群体的认可与接纳。情感和归属需求进一步细化可以理解为社交需求,计划行为理论同样强调主观规范即社交需求的重要性[21]。对于贫困人口来说,家人和亲邻的关心与支持、村干部及帮扶联系人的指导与鼓励、非政府组织的慰问与关怀等至关重要,将直接影响其响应精准扶贫政策的积极性,进而影响其扶贫政策获得感。

为研究社交需求的满足对于贫困人口扶贫政策获得感的影响机制,对式(4)两边分别求一阶偏导与二阶偏导,一阶偏导结果大于0,二阶偏导结果小于0,结果表明扶贫政策给贫困人口带来的总效用在一定时期内连续社交能力效用的情况下,也会出现正向促进作用逐渐减小的发展趋势,符合“边际效用递减规律”。基于上述分析,本研究提出以下假说:

H3:贫困人口社交需求的满足对其扶贫政策获得感的提升具有正向促进作用。

2.4 公平需求尊重需求既包括自我认可的内部尊重需求,又囊括地位、威信与公平对待的外部尊重需求。其中,公平需求尤为重要。古典福利经济学理论认为国民收入分配越是公平,社会经济福利就越大,同样强调公平对提升社会群体获得感的重要影响。对于贫困人口来说,公平体现在精准扶贫政策实施全过程中,贫困识别与认定是否公平、扶贫政策的实施是否公平、贫困退出与认定是否公平,都将对贫困人口提升扶贫政策获得感产生影响。

为研究公平需求的满足对于贫困人口扶贫政策获得感的影响机制,对式(4)两边分别求一阶偏导与二阶偏导,一阶偏导结果大于0,二阶偏导结果小于0,结果表明扶贫政策给贫困人口带来的总效用在一定时期内连续产生公平效用的情况下,其正向促进作用也会逐渐减小,呈现出“边际效用递减”。基于上述分析,本研究提出以下假说:

H4:贫困人口公平需求的满足对其扶贫政策获得感的提升具有正向促进作用。

2.5 能力需求自我实现需求表达的是个体希望能够拥有实现自身理想与价值的能力与外界环境。良好的外界环境固然重要,自身能力的提高才是自我实现需求能够得到满足的关键。对于贫困人口而言,能力需求主要指的是个体希望能够提高自身发展能力与主动脱贫能力。劳务输出、技能培训、创业指导与补贴等精准扶贫政策的实施旨在提高贫困人口自身发展能力,能力需求的满足程度正是其对扶贫政策获得感的直观反映。

为研究能力需求的满足对于贫困人口扶贫政策获得感的影响机制,对式(4)两边分别求一阶偏导与二阶偏导,一阶偏导结果大于0,二阶偏导结果小于0,结果表明扶贫政策给贫困人口带来的总效用在一定时期内连续产生能力效用的情况下,其正向促进作用同样会逐渐减小,符合“边际效用递减规律”。基于上述分析,提出以下假说:

H5:贫困人口能力需求的满足对其扶贫政策获得感的提升具有正向促进作用。

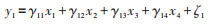

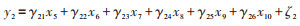

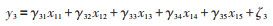

3 模型、数据与变量 3.1 模型构建结构方程模型突出优势在于其既能估计贫困人口扶贫政策获得感评价体系中各维度与所涵盖二级指标的因子关系与因子结构,又可以估计贫困人口扶贫政策获得感评价模型的拟合程度。基于特定研究目的,对传统结构方程模型进行修订与完善,模型设定的具体形式如下:

|

(8) |

|

(9) |

|

(10) |

|

(11) |

|

(12) |

|

(13) |

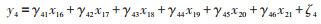

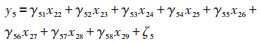

其中,式(8)为结构方程,用来分析模型中的潜在因变量和潜在自变量之间的线性关系,η表示内生潜变量,ξ表示外生潜变量,B和Γ分别表示内生潜变量与外生潜变量的结构系数矩阵,ζ则表示模型中未能被解释的部分,即残差项。式(9)至式(13)为测量方程,用来分析模型中的潜在变量与观测变量之间的线性关系,y1、y2、y3、y4、y5分别表示潜在变量物质需求、安全需求、社交需求、公平需求、能力需求,x1—x29分别表示29个观测变量,γ表示潜在变量和观测变量之间的因子载荷。

3.2 数据来源基于变量选取的科学性与数据可得性,本文数据主要采用2018—2019年课题组在大别山片区以问卷调查与深度访谈方式获取的微观调研数据。结合分层抽样和简单随机抽样等统计方法,从安徽、河南和湖北三省总计抽取了7市23个样本县,基本涵盖大别山片区贫困程度深、贫困范围广的贫困县,选取的样本县具有一定的代表性。调研过程中共发放980份问卷,经有效性检验并剔除无效问卷后总计获得925份(其中安徽省402份,湖北省190份,河南省333份)有效问卷,有效率达到94.39%。调查结果表明家庭户籍人口数中占比最高的是一人户,以孤寡老人等五保户居多;因病、因残依旧是导致农户贫困的重要原因,而占比最高的是自身发展动力不足。

3.3 变量选取与描述性统计直接的生活物资、现金补助或者生产资料等物质的发放具有较强刺激,相较于短时间内未见效益的扶贫项目等更容易使贫困人口形成获得感,因此物质需求维度中选取生存需求、物资补助、生产资料等指标。充分发挥政策兜底保障作用,农村低保、五保供养、贫困残疾人补助等兜底扶贫政策的实施更能给贫困人口带来安全感,因此安全需求维度层面选取住房安全、饮水安全、医疗健康、垃圾处理、生态环境、政策兜底等指标。社交需求既包括家人亲邻的关心等情感上的需求,也囊括希望成为群体成员并能够与帮扶联系人、村干部以及非政府组织等沟通交流的归属感需求,因此社交需求维度中选取家人、亲戚邻居、帮扶联系人、村干部、非政府组织等指标。识别是否精准、脱贫是否精准直接体现着政策实施者与政策实施过程是否公平,进而影响扶贫政策实施效果,教育公平与扶贫资金的公平使用同样重要。因此公平需求维度中选取精准识别、精准脱贫、教育公平、资金公平等维度。自我实现需求强调能力对个人获得感的重要性,能力贫困理论同样强调能力对贫困人口获得感形成的关键作用。贫困人口能力方面的获得感在物质层面上表现为可支配收入的增加,精神层面上则表现为对自身脱贫能力的认知程度,能力维度中选取收入来源与自身能力认知两指标。

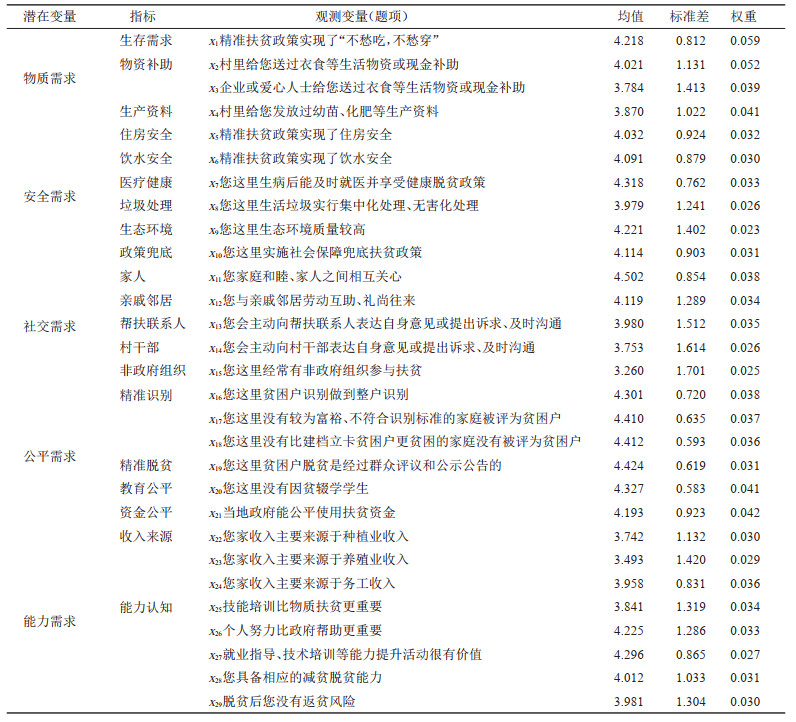

借鉴获得感评价[22]、幸福感评价[23]、生活质量评价[24]等指标体系构建,选取物质需求、安全需求、社交需求、公平需求、能力需求5个维度作为潜在变量,设计包含29个观测变量的李克特五级量表,构建贫困人口获得感评价指标体系。在实地调研过程中,受访者根据主观感受对各个题项按照同意程度在1至5中选择整数进行回答,1代表“完全不同意”,3代表“不确定”,5代表“完全同意”,2与4代表一定程度上的不同意或同意,具体变量含义等见表 1。

| 表 1 变量含义、描述性统计及权重 Tab.1 Variable Meaning, Descriptive Statistics and Weight |

分析表 1可知,物质需求维度中“x3企业或爱心人士给您送过衣食等生活物资或现金补助”均值最低,只有3.784,且“x15您这里经常有非政府组织参与扶贫”均值仅为3.260,均表明非政府组织扶贫参与程度较为浅显。社交需求维度中“x13您会主动向帮扶联系人表达自身意见或提出诉求、及时沟通”、“x14您会主动向村干部表达自身意见或提出诉求、及时沟通”均值相对较低,从侧面说明帮扶联系人、村干部等基层扶贫干部仍需与贫困人口加强沟通。公平需求维度中所有观测变量均值都达到4以上,表征受访者在贫困户的识别、教育、扶贫资金使用过程中均能感受到公平对待。能力需求维度中,收入来源较多集中于外出务工,在能力认知方面,受访者基本认同就业指导、技术培训与个人努力的重要性。

4 实证分析 4.1 模型检验 4.1.1 信度与效度检验基于SPSS21.0软件分析结果,量表整体的Cronbach's α信度系数为0.917,且各潜在变量的Cronbach's α信度系数均大于0.8,表明本研究的量表总体上信度较高。因子分析检验结果显示,量表KMO值达到0.807,说明各观测变量间相关程度较高,且Bartlett球形检验值显著,进一步表明本研究的量表总体上效度较高。

4.1.2 模型适配度检验模型适配度是检验结构方程模型中所构建的理论模型是否合理、科学的关键指标。检验结果显示各指标值均符合建议值的要求,表明所构建的结构方程模型与样本数据达到适配标准,总体拟合程度较好,具体拟合结果见表 2。

| 表 2 模型适配度检验结果 Tab.2 Results of Model Fitness Test |

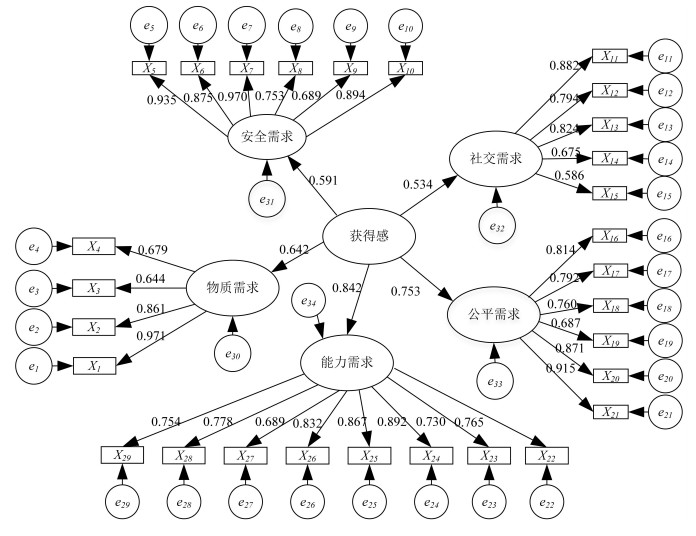

以理论分析为基础,根据设定的理论模型,运用AMOS21.0软件,选取极大似然估计法,检验所构建的贫困人口扶贫政策获得感评价的理论模型,得到SEM全模型路径图与模型检验结果,具体见图 1、表 3。

|

图 1 SEM路径系数与因子载荷 Fig.1 SEM Path Coefficient and Factor Load |

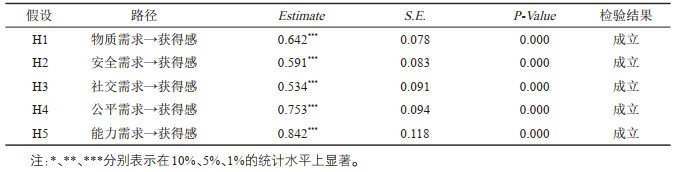

| 表 3 SEM路径系数与研究假说 Tab.3 SEM Path Coefficient and Research Hypothesis |

由图 1可知,SEM各路径系数均在1%的统计水平上显著,各因子载荷基本上也能达到5%显著性水平检验,表征所构建的理论模型符合结构方程模型基本适配标准。基于路径系数结果分析,各潜在变量路径系数均能通过1%显著性水平检验,表明贫困人口在物质需求、安全需求、社交需求、公平需求、能力需求等方面的满足程度对其扶贫政策获得感的形成与提升具有显著正向影响。从因子载荷结果角度分析可知,各观测变量因子载荷基本上能在5%的统计水平上显著,只有少量观测变量因子载荷达到10%显著性水平检验,总体上显著性水平较高,这也说明潜在变量与观测变量之间具有较强相关性,模型构建较为合理。

分析表 3可知,贫困人口物质需求、安全需求、社交需求、公平需求、能力需求维度的满足对其扶贫政策获得感的路径系数分别为0.642、0.591、0.534、0.753、0.842,且均通过1%的显著性水平检验,表征贫困人口各需求维度的满足均能对其扶贫政策获得感的培育与提升具有正向影响,即假说H1、H2、H3、H4、H5全部验证成立。

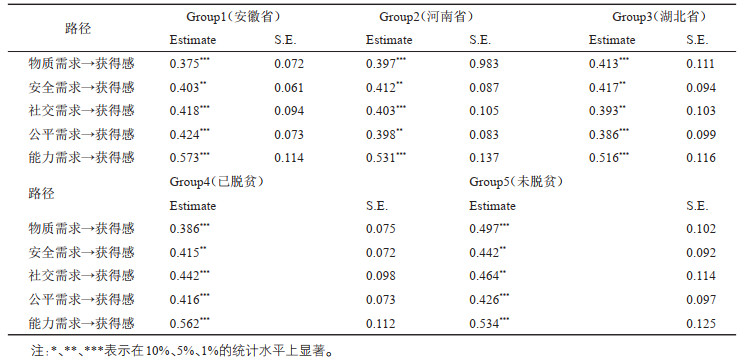

4.2.2 多群组分析为更好评判预设模型在不同样本群体中的适配度情况,选取脱贫情况与所处省域变量为调节变量,其中脱贫情况分为已脱贫与未脱贫2个组别,所处省域分为安徽省、河南省与湖北省3个组别,具体估计结果如表 4所示。

| 表 4 多群组分析估计结果 Tab.4 Estimation Results of Multi-group Analysis |

比较表 4与表 3可知,分组样本与全部样本的模型估计结果基本相同,各路径系数均能通过显著性检验。物质需求与安全需求维度对获得感正向影响的路径系数呈现出湖北省大于河南省、河南省大于安徽省的特征,但在社交需求、公平需求与能力需求维度对获得感正向影响的路径中,路径系数呈现出安徽省大于河南省、河南省大于湖北省的特征。就脱贫情况分组样本的模型估计结果来看,物质需求、安全需求、社交需求、公平需求4个维度对扶贫政策获得感的正向影响中,未脱贫群体比已脱贫群体的影响更为显著,只有能力需求维度对获得感正向影响中,已脱贫群体比未脱贫群体的影响更显著。

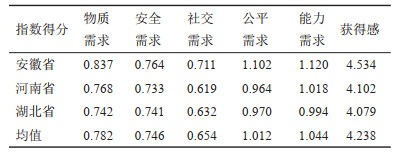

4.2.3 获得感评价结果对贫困人口扶贫政策获得感进行科学评价,有利于提高其获得感,进而提高扶贫绩效,促进精准扶贫政策的进一步有效实施。在贫困人口扶贫政策获得感评价模型构建过程中,关键步骤在于指标权重的计算与确定。借鉴相关研究方法[26],选取归一法计算各维度及其观测变量的权重系数(如表 1所示),基于此对大别山片区及其各省域进行扶贫政策获得感评价,评价结果如表 5所示。

| 表 5 大别山片区各省域贫困人口扶贫政策获得感评价 Tab.5 Evaluation of Poverty Alleviation Policies in Dabie Mountain Area |

分析表 5可知,大别山片区整体贫困人口扶贫政策获得感较高,各省域间获得感存在一定差距,但各维度间指数得分差异性较小。安徽省贫困人口扶贫政策获得感最高,评价结果最优,达到4.534;湖北省贫困人口获得感只达到4.079,与安徽省相差0.455,差距较大。就各维度指数得分及其均值来看,能力需求维度指数得分均值最高,达到1.044,占扶贫政策获得感指数得分均值的24.63%;社交需求维度指数得分均值仅为0.654,只占到能力需求维度指数得分均值的62.64%,占扶贫政策获得感指数得分均值的15.43%。

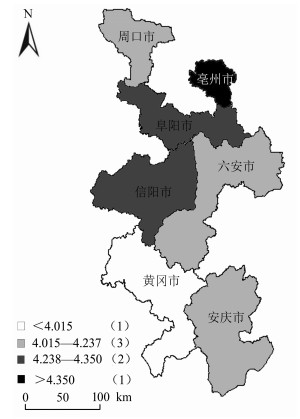

为进一步明确大别山片区贫困人口扶贫政策获得感空间分异情况,从市域层面出发对贫困人口扶贫政策获得感进行评价,以期为其他集中连片特困地区实施精准扶贫提供借鉴,评价结果如图 2所示。

|

图 2 大别山片区市域层面贫困人口扶贫政策获得感评价 Fig.2 Evaluation of the Poverty Alleviation Policy at the Municipal Level in Dabie Mountain Area |

从统计学意义上讲,为确保实验数据的准确性,一般会对极值进行删除、标准化等处理,因此,选取分层抽样法进行抽取,安徽省每县抽取30份问卷、湖北省与河南省各县均抽取20份问卷,共抽取580份问卷。

分析图 2可知,贫困人口扶贫政策获得感评价值较多分布于4.015—4.237范围内,略低于大别山片区均值,明显低于或高于大别山片区均值的市域数均为1个,表明大别山片区贫困人口扶贫政策获得感评价整体上分布均衡。从空间分异情况来看,大别山片区东北部地区的市域中贫困人口扶贫政策获得感评价相对较高,明显高于大别山片区西南部区域的市域。

5 结论与启示 5.1 研究结论以马斯洛需求层次理论为视角,运用大别山片区微观调研数据,通过理论分析与数理推导,构建结构方程模型,对贫困人口扶贫政策获得感进行综合评价,研究结论如下:

贫困人口物质需求、安全需求、社交需求、公平需求、能力需求在一定程度上得到满足后均能对其扶贫政策获得感的提升产生正向促进作用,且位于需求层次高低两端的物质需求与能力需求的正向促进作用最强。贫困人口物质需求、安全需求、社交需求、公平需求、能力需求对其扶贫政策获得感正向促进作用的路径系数均为正值,就各路径系数比较而言,需求层次水平最低的物质需求与最高的能力需求维度上的路径系数相对较高。

贫困人口各需求维度上的满足对其扶贫政策获得感正向促进作用的地区差异性较大,能力需求对于已脱贫群体获得感提升的影响更为显著。贫困人口物质需求与安全需求维度对其扶贫政策获得感的正向促进作用呈现出湖北省大于河南省、河南省大于安徽省的发展趋势;而在社交需求、公平需求与能力需求维度上则呈现出安徽省大于河南省、河南省大于湖北省的发展趋势。只有能力需求维度呈现出已脱贫群体比未脱贫群体的影响更显著的发展态势。

大别山片区整体贫困人口扶贫政策获得感较高,各维度上指数得分差异性较小,但各省域间存在一定差距。能力需求维度指数得分均值最高,社交需求维度指数得分均值最低,只占到能力需求维度指数得分均值的62.644%。安徽省贫困人口扶贫政策获得感最高,评价结果最优,河南省贫困人口获得感相对较低,湖北省贫困人口获得感只达到4.079,与安徽省相差0.455,差距较大。

5.2 提升路径探索贫困人口扶贫政策获得感提升路径,加快提升贫困人口扶贫政策获得感,促进扶贫精准化、特色化、长效化发展,最终实现大别山片区乃至全国贫困地区贫困人口可持续脱贫。

基于物质需求与安全需求,强化公共服务建设,夯实政策机制保障。为贫困人口创造良好的生产生活条件,强化公共服务建设,提高基本医疗、义务教育、就业服务、社会保障等基本公共服务质量。夯实政策机制保障,为无劳动能力等特殊贫困群体提供基本生活保障;对于有劳动能力的贫困人口,增强其就业创业能力,提供更多就业创业机遇。

基于社交需求,构建多元扶贫主体参与的扶贫格局,建立高效的反贫困协同治理机制。政府要继续发挥其在扶贫工作中的主体地位,积极引导非政府组织等多元扶贫主体参与到扶贫工作中。实施结对帮扶的扶贫模式,将社会企业与事业单位等社会团体与贫困县、贫困村结合,构建政府、社会、市场协同共进的互动扶贫体系,建立高效的反贫困协同治理机制。

基于公平需求,提升贫困识别与退出的精准性,提高政府公信力。在贫困识别时“精准”,坚持原则、严格程序、规范操作,将真正生活困难的农民列为贫困户;在扶贫管理过程中“精准”,实现信息公开、平台公示、过程公平,增强贫困人口公平认同感;在贫困退出时“精准”,做到脱真贫、真脱贫,防范化解返贫风险,真正实现脱贫。政府人员特别是扶贫工作者要做到求真务实,对于贫困识别与退出等扶贫信息要做到公平公正公开,提高政府公信力。

基于能力需求,强化产业扶贫,加强贫困人口技能培训。依托历史遗迹、自然景观、民俗风情等特色资源,探索并培育符合当地实际的特色产业,强化产业扶贫,有效拓宽贫困人口收入渠道。加强贫困人口相应的职业技能培训,通过送专家、送技术、送服务等手段使其掌握实用技能、获取最新就业资讯,有效解决生产过程中的各种技术难点问题。

| [1] |

汪三贵, 曾小溪. 从区域扶贫开发到精准扶贫——改革开放40年中国扶贫政策的演进及脱贫攻坚的难点和对策[J]. 农业经济问题, 2018(8): 40-50. [Wang Sangui, Zeng Xiaoxi. From regional poverty alleviation and development to precision poverty alleviation:The evolution of poverty alleviation policies in China during the 40 years of reform and opening-up and the current difficulties and counter measures for poverty alleviation[J]. Issues in Agricultural Economy, 2018(8): 40-50.] |

| [2] |

李涛, 陶明浩, 张竞. 精准扶贫中的人民获得感:基于广西民族地区的实证研究[J]. 管理学刊, 2019, 32(1): 8-19. [Li Tao, Tao Minghao, Zhang Jing. People's sense of gain in poverty alleviation:An empirical study of the case in Guangxi ethnic areas[J]. Journal of Management, 2019, 32(1): 8-19.] |

| [3] |

Edsel L B. Income growth and happiness:Reassessment of the Easterlin paradox[J]. International Review of Economics, 2014, 61(4): 329-346. DOI:10.1007/s12232-014-0211-y |

| [4] |

Kanbur R, Rauniyar G. Conceptualizing inclusive development:With applications to rural infrastructure and development assistance[J]. Journal of the Asia Pacific Economy, 2010, 15(4): 437-454. |

| [5] |

梁土坤. 三维制约:社会政策对困难家庭经济获得感的影响机制研究[J]. 华东经济管理, 2019, 33(8): 95-102. [Liang Tukun. Three-dimensional pattern of constraints:A study on the influence mechanism of social policy on difficult families' economic sense of gain[J]. East China Economic Management, 2019, 33(8): 95-102.] |

| [6] |

张品. "获得感"的理论内涵及当代价值[J]. 河南理工大学学报(社会科学版), 2016, 17(4): 402-407. [Zhang Pin. The theoretical connotation and contemporary value of "sense of gain"[J]. Journal of Henan Polytechnic University (Social Sciences), 2016, 17(4): 402-407.] |

| [7] |

William P. The validity and utility of global measures of subjective well-being[J]. Polish Psychological Bulletin, 2013, 44(2): 176-184. DOI:10.2478/ppb-2013-0020 |

| [8] |

曹现强, 李烁. 获得感的时代内涵与国外经验借鉴[J]. 人民论坛·学术前沿, 2017, 5(2): 18-28. [Cao Xianqiang, Li Shuo. The connotation of "gain" and the foreign experiences[J]. Frontiers, 2017, 5(2): 18-28.] |

| [9] |

汪三贵, 胡骏. 从生存到发展:新中国七十年反贫困的实践[J]. 农业经济问题, 2020, 40(2): 4-14. [Wang Sangui, Hu Jun. From survival to development:The great practice of new China's anti-poverty in the past seven decades[J]. Issues in Agricultural Economy, 2020, 40(2): 4-14.] |

| [10] |

郑长德. 深度贫困民族地区提高脱贫质量的路径研究[J]. 西南民族大学学报(人文社科版), 2018, 39(12): 103-112. [Zheng Changde. Study on the path of improving the quality of poverty alleviation in deep and poor ethnic areas[J]. Journal of Southwest Minzu University (Humanities and Social Science), 2018, 39(12): 103-112.] |

| [11] |

汪三贵. 中国40年大规模减贫:推动力量与制度基础[J]. 中国人民大学学报, 2018, 32(6): 1-11. [Wang Sangui. China's large-scale poverty reduction:Main driving forces and institutional foundation[J]. Journal of Renmin University of China, 2018, 32(6): 1-11.] |

| [12] |

李丹, 张苗苗. 西南民族地区贫困人口获得感从何而来?[J]. 财经问题研究, 2018, 39(11): 137-144. [Li Dan, Zhang Miaomiao. Where does the sense of gain for impoverished population come from in southwest ethnic minority areas?[J]. Research on Financial and Economic Issues, 2018, 39(11): 137-144.] |

| [13] |

Diener E, Fujita F. Resources, personal strivings, and subjective well-being:A nomothetic and idiographic approach[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1995, 68(5): 926-935. |

| [14] |

李丹, 杨璐, 何泽川. 精准扶贫背景下西南民族地区贫困人口获得感调查研究[J]. 四川大学学报(哲学社会科学报), 2018, 63(3): 57-62. [Li Dan, Yang Lu, He Zechuan. A survey on the sense of gain among the poor in southwest China's minority areas in the context of targeted poverty reduction[J]. Journal of Sichuan University (Philosophy and Social Science Edition), 2018, 63(3): 57-62.] |

| [15] |

叶红, 马黎. "获得感":一种新的减贫成效评价模式的尝试性阐释——以迪庆州的扶贫实践为例[J]. 云南行政学院学报, 2019, 21(4): 28-34. [Ye Hong, Ma Li. "Sense of gain":A new model for evaluating the effectiveness of poverty reduction:Take Diqing's practice of poverty alleviation as an example[J]. The Journal of Yunnan Administration College, 2019, 21(4): 28-34.] |

| [16] |

张瑾. 精准脱贫工作中贫困群众获得感研究[J]. 云南农业大学学报(社会科学), 2019, 13(3): 42-46. [Zhang Jin. The sense of acquisition of the poor people in the work of targeted poverty alleviation[J]. Journal of Yunnan Agricultural University (Social Science), 2019, 13(3): 42-46.] |

| [17] |

郭熙保, 周强. 长期多维贫困、不平等与致贫因素[J]. 经济研究, 2016, 61(6): 143-156. [Guo Xibao, Zhou Qiang. Chronic multidimensional poverty, inequality and causes of poverty[J]. Economic Research Journal, 2016, 61(6): 143-156.] |

| [18] |

孙久文, 李星. 攻坚深度贫困与2020年后扶贫战略研究[J]. 中州学刊, 2019, 40(9): 67-73. [Sun Jiuwen, Li Xing. Study on the strategies of struggling deep poverty and poverty reduction after 2020[J]. Academic Journal of Zhongzhou, 2019, 40(9): 67-73.] |

| [19] |

唐钧. 在参与与共享中让人民有更多获得感[J]. 人民论坛·学术前沿, 2017, 5(2): 49-53. [Tang Jun. Let the people have more sense of gain in participation and sharing[J]. Frontiers, 2017, 5(2): 49-53.] |

| [20] |

Maslow A H. A theory of human motivation[J]. Psychological Review, 1943, 50(4): 30-37. |

| [21] |

Macours k, Vakis R. Through social interactions with local leaders:Evidence from a randomized transfer programme[J]. Economic Journal, 2014, 124(576): 607-633. |

| [22] |

陈海玉, 郭学静, 刘庚常. 基于结构方程模型的劳动者主观获得感研究[J]. 西北人口, 2018, 39(6): 85-95. [Chen Haiyu, Guo Xuejing, Liu Gengchang. Study on the laborer's subjective sense of gain based on SEM[J]. Northwest Population Journal, 2018, 39(6): 85-95.] |

| [23] |

杨超杰, 赵阳, 张明军, 等. 少数民族聚居区居民幸福感及影响因素分析——基于兰州市的调查数据[J]. 干旱区资源与环境, 2015, 29(12): 31-36. [Yang Chaojie, Zhao Yang, Zhang Mingjun, et al. Studied on residents' happiness index and its influencing factors in the minority areas of Lanzhou City[J]. Journal of Arid Land Resources and Environment, 2015, 29(12): 31-36.] |

| [24] |

叶继红. 集中居住区居民主观生活质量评价与分析——基于江苏13个城市的问卷调查[J]. 现代经济探讨, 2019, 37(1): 105-113. [Ye Jihong. The evaluation and analysis of residents' subjective quality of life inconcentrated residences:A questionnaire survey of 13 cities in Jiangsu province[J]. Modern Economic Research, 2019, 37(1): 105-113.] |

| [25] |

张琳, 童翔宇, 杨毅. 湘鄂渝黔边民族地区精准扶贫效益评价及增进策略——基于结构方程模型的实证分析[J]. 贵州民族研究, 2017, 38(1): 177-180. [Zhang Lin, Tong Xiangyu, Yang Yi. Evaluation of precise poverty alleviation benefit and promoting advice in the areas in Hunan, Hubei, Chongqing and Guizhou:Based on structural equation model[J]. Guizhou Ethnic Studies, 2017, 38(1): 177-180.] |