影子教育(Shadow Education)自1992年由史蒂文森(Stevenson)和彼克(Becker)提出后被学术界广泛引用,即相对于国家主流教育机构以外的社会组织或个人(供给主体)为各类兴趣、培优、补差、提升或以完成某种考核目标的社会人群(需求主体)提供的非学历教育的有偿性教育形式或教育活动[1](教育性质),目前已成为一种显著的教育现象在全球逐渐扩张[2]。在我国2018年底规模已达40.1万所,市场规模突破4000亿元[3],表明影子教育在一定程度上得到了社会认可,满足了个性化、多元化的社会教育需求,但又因其引致的社会公平问题、不规范运营问题及其教学质量等问题不容忽视[1]。

国外学者早在20世纪80年代就开始关注影子教育,重点开展了影子教育发展及其社会影响[4]、作用成效[5]、全球扩张[6]以及影响因素与驱动机制[7]等研究。国内学者紧随国外研究开展了影子教育的发展趋势[8]与社会效应[9]、影子教育与主流教育的关系[10]、课程比较与作用成效[11]以及政策治理[12]等。由此可以发现,国内外目前针对影子教育机构的科学研究内容大致相似,相关研究以影子教育客体(学生)为主要研究对象,以教育学、管理学与社会学研究为学科视角,而以影子教育主体(培训学校)为研究对象的空间视角研究十分薄弱,相关研究成果极少。例如冉惠[13]探讨了教育培训机构选址的最佳选址范围,得出建立教育培训机构的区域布局要洽和机构发展的最优区位,谢盈盈[14]基于社交媒体数据分析了不同年龄阶段儿童获取课外教育辅导的可达性差异,并提出了教育辅导机构的选址建议。而与此相比,同属于社会教育资源的主流教育机构的空间研究却成果丰硕,涉及主流教育机构的时空分布格局及其形成机制[15]、均衡布局与优化配置[16]以及空间可达性[17]等诸多方面,这与当前影子教育机构的空间视角的研究不足形成鲜明对比,特别是影子教育机构随主流教育机构相伴而生,其规模和形态在某一程度上与主流教育密切相关[18],但几乎所有社会中,它受到的关注都比主流教育少,因而它的面貌远不如主流教育那样清晰可见。因此,开展影子教育机构的空间特征研究对正确认识二者之间的空间布局和区位选择的异同以及完整刻画城市教育资源空间配置格局具有重要作用。除此之外,完整的教育活动是教育主体(学校)与客体(学生)共同完成的教学过程,特别在当前社会化的教育市场快速发展中,影子教育主体与客体不仅是简单的供需选择关系,更是复杂的空间关系,因而忽略影子教育主体的空间研究难以系统准确认识这一普遍而又特殊的人文社会现象,亦即影子教育有无空间分布的特殊规律与特点?是否存在典型的空间影响因素?与主流机构存在怎样的空间关联及特有的布局差异?诸如此类问题值得人文地理学者进行探索认识。

已有相关研究多以微观尺度(单个培训机构、培训班、需求主体)的案例法、访谈法与问卷调查等研究方法为主,难以全面完整认识街道—区\县—城市不同尺度下的影子教育机构的空间分布特点规律及其影响因素。随着大数据时代的发展,基于位置的兴趣点数据(Point of Interest,POI)克服了传统数据的弊端,特别适合个体数量多而规模小的人文现象的空间分布研究[19],例如国内学者依托POI数据开展了城市商业[20]、休闲旅游[21]、公共服务和基础设施[22]等的空间格局及其影响因素研究,也有部分学者依托POI数据开展教育资源的空间分布特征[23]、布局均衡性[24]、时空演化[25]等研究。POI数据的广泛应用为精细化空间研究提供了新的数据源,为影子教育空间研究提供了数据支撑。

因此,本文以兰州市主城区为研究范围,以城市影子教育机构为研究对象,通过网络爬虫软件获取四类1621个影子教育机构的POI数据,运用核密度、Ripley's K(d)函数、区位商等空间分析法,定量认识兰州市主城区影子教育机构的空间分布格局,识别不同类型影子教育的空间分布特点及影响因素,为影子教育的空间管理提供依据参考。

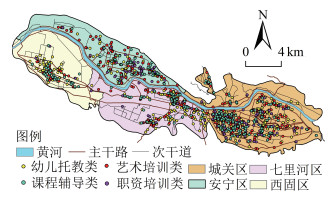

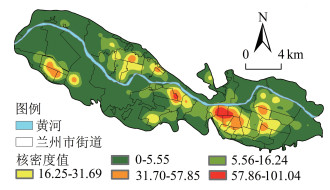

2 研究区概况兰州市是甘肃省省会,位于中国陆域版图的几何中心,主城区空间位于103°35′—103°57′E、36°30′—36° 00′N之间,受南北两山夹峙与黄河穿越切割,形成了东西长约45 km、南北宽约2—8 km的狭长河谷空间形态,属典型河谷型城市。本研究所确定的兰州主城区包含城关区、七里河区、安宁区以及西固区所辖的黄河河谷空间,其规模达221.98 km2,共辖50个街道单元,其中包括49个街道和1个高新技术开发区。至2018年末,研究区内常住人口254.12万人,小学学校122所,中学94所,普通高校28所(图 1)。

|

图 1 兰州市主城区影子教育机构空间分布 Fig.1 The Spatial Distribution of Shadow Education Institutions Lanzhou |

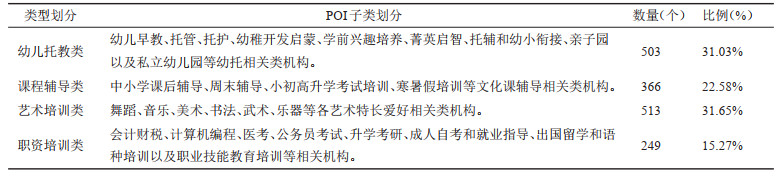

本研究采用的数据主要包括两大类:①兰州市影子教育机构POI数据。主要从高德地图开放平台通过网络爬虫软件获取,获取时间为2019年1月。通过网络浏览兰州市教育黄页、大众点评网、天眼查以及各机构网站经营情况逐一查找,按照影子教育的供给主体、需求主体(服务对象)与教育性质(主营业务)进行属性识别,在此基础上参照相关文献进行重新分类,而后通过空间配准、去重等一系列筛选工作剔除不完整信息后,选用有效样本网点1621个,共分为以下四类(见表 1),其中幼儿托教机构503个,课程辅导机构366个,艺术培训机构513个,职资培训机构249个;②基础地图数据与相关数据。主流教育(大、中、小学校)POI数据与大型商场POI数据由高德地图开放平台通过网络爬虫软件获取;街道人口密度由2018年兰州市县(区)人口按《2010年第六次全国人口普查》分乡、镇、街道数据折算获取;居住小区的规模类型、住房价格、高档住宅由甘肃新方圆不动产评估咨询有限责任公司提供;商服地价由兰州市基准地价数字化;主城区范围、河流、城区道路数据由高清天地图数字化;主城区县、区、乡镇(街道)行政区划数据来源于《兰州市土地利用规划数据库(2009—2020)》;并与各机构网点空间分布图层共同建立空间分析数据库。

| 表 1 兰州市主城区影子教育机构POI数据的分类表 Tab.1 Classification of POI of Shadow Education Institutions in the Main Urban Area of Lanzhou |

运用核密度分析、Ripley's K(d)函数、区位熵等空间分析法对四类1621个影子教育机构的空间分布特征进行分析。

(1)核密度估计法

核密度估计(kernel Density Estimation,KDE)是基于数据密集度函数聚类算法的一种空间密度分析方法,能直观准确的反映要素测量值在连续区域内的相对集聚程度[22],其公式为:

|

(1) |

式中:f (x)为距离s处的核密度函数值,k为空间权重,h为搜索半径,ci为核心中间要素i,n为与位置s的距离小于或等于h的样本数。靠近中心的点被赋予较高的权重,权重随距离的增加而减小,其结果是中间值大周边值小的光滑曲面。

(2)Ripley's K (d)函数

应用Ripley's K(d)函数来分析兰州市主城区内不同空间尺度上影子教育机构的空间集聚现象。

通常在研究中为保持方差稳定会将K(d)函数进行变换,构造判断观测点分布状况的L(r)指数,公式为:

|

(2) |

式中:A为研究区域面积,n为机构数量,r为距离尺度,Wij(r)为距离r范围内机构i与机构j之间的距离。若L(r) >0时,表示影子教育机构分布呈空间集聚趋势;L(r) =0时,表示机构空间呈随即分布趋势;L(r) < 0时,表示机构分布空间呈扩散趋势。

(3)区位商

区位商常被用来分析区域主导产业的专业化程度,有助于衡量某一要素的空间分布情况[20]。本研究用以分析各类影子教育机构网点在街道层面的地域专业化程度,公式为:

|

(3) |

式中:Q为区位商,eK-A为街道K行业中类型A的网点数量与兰州主城区K行业类型A的所有网点总数的比重,eK为街道K行业网点总数与兰州主城区K行业网点数量的比值。

(4)地理探测器

地理探测器(geographical detector)作为一种探测某种要素空间格局成因和机理的重要方法被逐渐应用于空间布局研究中,其中的因子探测器是用来检测某种地理因素是否是形成某个指标值空间分布差异的原因[26]。本文主要利用因子探测进行兰州市主城区影子教育机构的影响因素分析,探测公式如下:

|

(4) |

式中:qD, H为影响因子D对影响因子H的解释力;n和nσ2分别为影子教育机构整体样本个数和方差;m为某种因子的分类个数;nD,i为D指标在i类上样本的个数。qD, H取值范围为[0, 1],数值越大则表明该因子对影子教育机构的空间布局影响越大。

4 影子教育机构空间格局特征分析 4.1 总体空间分布特征(1)呈现“东密西疏”的河谷带状分布格局

根据已获取的兰州市主城区影子教育机构地理空间坐标数据,经统计可视化,结果显示以城关区解放门公路立交桥为界,东部地区影子教育机构分布较为密集,西部地区较分散,东西地区密度分别为9.17个/km2、5.94个/km2。

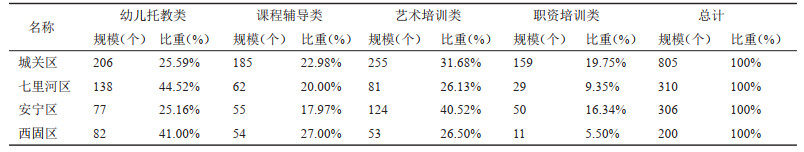

从区际来看,兰州市城关区、七里河区、安宁区与西固区的影子教育机构绝对数量分别达805个、310个、306个与200个,分别占总影子教育机构的49.66%、19.12%、18.88%与12.34%,城关区最高而西固区最低,空间密度也是城关区最高(10.71个/km2),西固区最低(3.99个/km2)。综合表明影子教育机构在空间上呈现“东密西疏”的区际不均衡分布特征,城关区成为兰州市主城区影子教育机构空间格局的核心区(表 2)。

| 表 2 兰州主城区影子教育机构的数量统计表 Tab.2 Quantitative Characteristics of Shadow Education Institutions in the Main Urban Area of Lanzhou |

(2)呈现“一主多次”的组团式、多极化空间结构

通过最邻近指数的计算,兰州市影子教育机构平均邻近距离198 m,R值为0.40,表明兰州市影子教育机构呈显著的空间集聚特征。进一步利用核密度分析法确定兰州市主城区影子教育机构的空间集聚特征,结果表明兰州市主城区影子教育机构在空间上表现出沿南北滨河两岸分布的“一主多次”的多中心空间集聚结构,即存在一个规模较大的高集聚核心和多个次级集聚核心,且呈组团状在各区布局(图 2)。

|

图 2 兰州市影子教育机构核密度图 Fig.2 The Core Density Map of Shadow Education Institutions in Lanzhou |

其中,高集聚核心基本以城关区西关什字—南关什字—东方红广场范围为代表,形成具有城市级的影子教育机构集聚核心,而次级集聚核心基本以各区人流相对聚集的商业发达区为代表,在城关区主要有五里铺瑞德大道集聚核心与雁滩大润发集聚核心,与高集聚核心共同组成影子教育城关区组团;在七里河区主要以西站、小西湖和龚家湾为集聚核心,形成七里河区组团;在安宁区主要以十里店、费家营和海关为集聚核心,形成安宁区组团;在西固区主要以西固城、福利路以及陈官营为集聚核心,形成西固区组团。这些集聚区域大致与兰州市主城区各区级中心与商业中心的分布空间相一致,而低密度区域主要出现在安宁区沙井驿,七里河区彭家坪,西固区西柳沟以及城关区青白石等城市周边,属于城乡过度地带。由此表明,兰州市影子教育机构是偏好于市、区中心等经济活动较为发达的区域,可以充分利用这些区域较强汇集各方人流、信息流的区位优势,最大规模最便捷地为各类影子教育机构提供生源需求,从而实现利益的最大化。

4.2 类型空间分布特征(1)以素质提升类影子教育机构数量最多,各区类型结构差异明显

兰州市主城区影子教育机构达1621个,其中幼儿托教类、课程辅导类、艺术培训类与资格培训类机构分别达到503个、356个、513个与249个,分别占总影子教育机构的31.65%、21.96%、31.03%与15.36%(表 1)。可见,兰州市影子教育机构数量以幼儿托教类和艺术培训类为主要类型,占机构总数的62.68%,从其培训的性质与目的看,更侧重于基础性与普遍化的兴趣培养素质提升,而中小学课后辅导、中高考升学辅导、寒暑假辅导的课程辅导类与服务于大学生和成年人群的职资培训类仅占37.32%,从其培训的性质与目的看,更侧重于课程成绩的提升以增强应试能力,相对总体机构类型来讲更具有综合性和特殊性。

兰州市各区影子教育机构的类型结构差异显著,城关区、七里河区、安宁区与西固区的幼儿托教类、课程辅导类、艺术培训类与职资培训类占比分别为2.6:2.3:3.2: 2.0、4.5:2.0:2.6:0.9、2.5:1.8:4.1:1.6与4.1:2.7: 2.7:0.6,尽管城关区的各类影子教育占比较为均衡,但职资培训类较其他区域突出,而七里河区与西固区的幼儿托教类较为突出,安宁区的艺术培训类较为突出(表 2)。各区影子教育的主导类型与城市功能有一定的关联性。城关区是兰州市最成熟的主城区空间,人口密度最大,具有完备的基础设施和较为良好的商服环境,对于吸引各类培训人群具有绝对优势;而安宁区依靠城市文教功能,坐拥高校群,具有广阔的文创发展空间,为艺术培训类和课程辅导类的发展提供了有力条件;七里河区与西固区较为相似,幼儿托教类是其主要的影子教育机构类型。

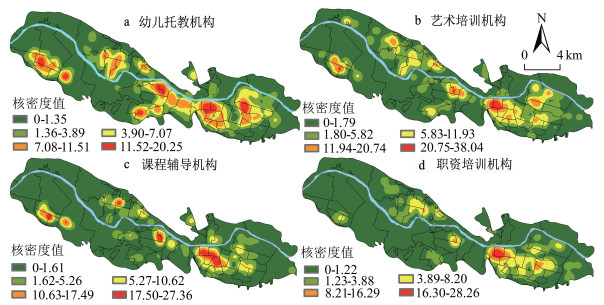

(2)以多中心集聚结构为主,不同类型的空间集聚形态差异显著

兰州市各类影子教育机构的集聚分布呈现不同形态的多中心集聚分布格局(图 3)。各类型机构的核密度表明:幼儿托教类机构在四区内呈现出较大范围的“面状+点状”的“多核心、多集聚”分布特征,集聚核心连片,形成较大规模的集聚区;而职资培训类机构仅以城关区西关十字—南关十字为主要集聚区,在其它三区尚无明显的密度核心,呈现明显的单极化空间分布结构;艺术培训类和课程辅导类机构在四区分布均有密度核心,但表现相对均衡,介于幼儿托教类机构与职资培训类机构之间。表明相对于城市整体分布而言,越是符合社会对个人综合素质提升的相对基础性普遍化的社会教育需求越具有均衡连片的多中心布局特点,而越是具有综合性特殊化的社会教育需求越具有单中心孤岛化的布局特点,如会计财税、计算机编程、医考、公务员考试、升学考研、成人自考和就业指导、出国留学和语种培训以及职业技能教育培训等具有相对的特殊性与专业性,其面向整个城市的相对分散的服务对象使得其空间布局的均衡性差。

|

图 3 兰州市各类影子教育机构核密度图 Fig.3 The Core Density Map of Various Shadow Education Institutions in Lanzhou |

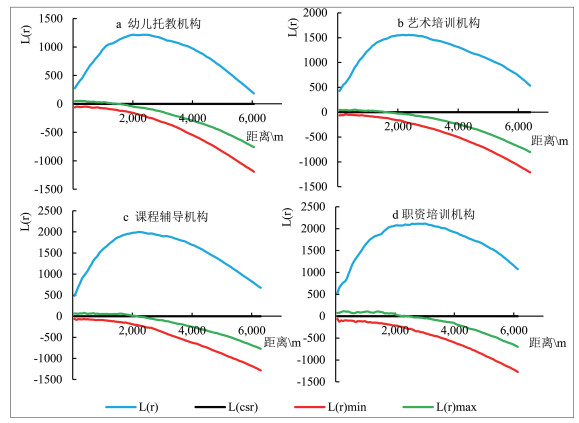

(3)不同类型影子教育的空间集聚尺度不同

基于Ripley's K函数分析各类影子教育机构不同距离尺度下的空间集聚特征,进一步探究各类机构区位选择的最佳尺度范围。结果显示,不同类型的影子教育机构具有不同空间尺度的集聚特征,区位选择的尺度范围也不尽相同。如图 4,在6 km观测尺度内,L(r)函数实际观测值曲线一直位于期望值曲线之上,且在此范围内实际观测值位于在蒙特卡托模拟的上限之上,表明各类影子教育机构具有显著的空间分布集聚特征。从L(r)函数曲线变化趋势整体上看,随着距离的增大,各类机构均呈现出“近距离较快增强,远距离缓慢减弱”的趋势特征,但其峰值对应的距离不同表明各类机构区位选择的距离阈值各异。其中,职资培训机构的峰值距离为3005 m,表明该类机构具有大尺度集聚特征,区位选择的范围较大。课程辅导机构和艺术培训机构的峰值距离分别为2204 m、2172 m,表明这两类机构集聚尺度较小,区位选择的范围较小。幼儿托教机构的峰值距离为1900 m,该类机构区位选择的范围最小。相对基础性普遍化的影子教育机构,一般短距离、就近接触服务人群,受空间距离的约束性较大,在特定区域集聚,市场服务空间较小,区位选择的尺度较小,越是综合性特殊化的影子教育机构,面向更为广阔的服务空间,受空间距离的约束性较小,覆盖面广,区位选择的范围较大。

|

图 4 兰州市影子教育机构的Ripley's L(r)函数分析结果图 Fig.4 The Results of Ripley's L(r) Function of Shadow Educational Institutions in Lanzhou |

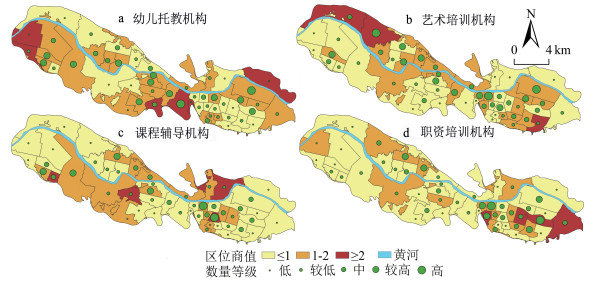

(4)专业化水平差异在街道层面表现显著

采用区位商法对兰州市各类影子教育机构基于更微观的街道尺度进行专业化水平测度(图 5)。结果表明:各类影子教育机构的专业化水平差异显著。区位商大于1的街道以幼儿托教类最多,街道数达27个,艺术培训类与课程辅导类次之,街道数分别为23个与20个,职资培训类的街道最少为18个,表明幼儿托教类影子教育是基础性普遍化的社会教育需求;不同街道的专业化功能可分为弱功能型、单一功能型与复合功能型三类。弱功能型主要分布于主城区周边城乡结合部的街道,各类型机构专业化水平均较低;单一功能型的有职资培训类的白银路街道和渭源路街道,艺术培训类的安宁堡街道,课程辅导类的皋兰路街道和先锋路街道,幼儿托教类的西园街道、广武门街道和晏家坪街道等;复合功能型的有张掖路街道和培黎街道是职资培训类、艺术培训类与课程辅导类的功能集聚区,雁北街道是幼儿托教类、艺术培训类以及职资培训类的功能集聚区,西固福利路街道与四季青街道是幼儿托教类、课程辅导类与艺术培训类的功能集聚区,且这些复合功能型的街道多为区级与街道级的核心区,表明这些街道既具有基础性社会教育的需求引力,而且也具有职资、艺术等特殊性教育需求引力,从而形成了复合型的专业化功能单元。

|

图 5 兰州市各街道影子教育机构数量等级与区位商分布图 Fig.5 Distribution of Location Entropy and Quantitative Grade of Shadow Education Institutions at Street Scale in Lanzhou |

以往学者在主流教育机构空间分布的影响因素研究中通常选取人口规模与居民点分布[27]、城市发展与区域经济水平[15]、居民生活水平与可支配收入[17]、区位可达性与就学交通成本[28]、周边设施环境以及政府政策导向等因素[29]。而在相关影子教育机构区位选择研究中,冉惠利用图层叠加等空间分析方法证明了考虑学校位置、交通、人口密度以及经济标准等因素对于教育培训机构选址方法的可行性[13];屈寒梅也在进行大学生创办教育培训机构的社会学分析时强调在选址时要保证两个原则,一是熟悉且便于到达的场所,以便缩小就学花费的时间和交通成本;二是要有充足的生源和家长要有承担学费的能力,所以选址一般趋向于交通便利、名优地段以及教学点相对集中的地方[30]。

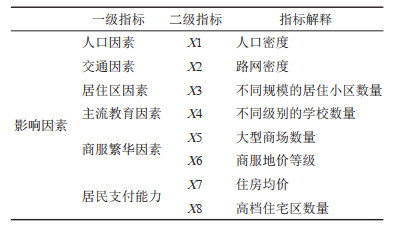

本研究在借鉴主流教育机构影响因素的基础上,又结合教育培训机构的相关研究,重点选取了人口、交通、居住、主流教育、商服繁华因素以及居民支付能力因素作为影响因素的一级指标,部分指标通过可测量的二级指标体现,具体见表 3。

| 表 3 影子教育机构影响因素指标体系 Tab.3 The Detection Index System of Influencing Factors |

本文基于兰州市主城区街道单元对影子教育机构分布数量进行统计,应用地理探测器(Geographical Detector)分别对主城区影子教育机构整体和四类影子教育机构的影响因子解释力进行探测。具体做法是对人口数量(X1)、路网密度(X2)、居住小区数量(X3)、主流教育学校数量(X4)、大型商场数量(X5)、住房均价(X7)以及高档住宅区数量(X8)通过ArcGIS工具自然断点法分别划分为5级,商服地价(X6)则是按照兰州市基准地价进行单独分级。为消除住宅小区和主流教育机构因不同规模大小对测量精度的影响,将住宅小区按其住户数量字段分为0—300户、301—800户、801—1500户、1501—2500户和大于2500户共五级规模,分别统计街道内各规模小区的数量,按不同规模小区数量分别进行自然断点分级,从而得到地理探测器要求的离散化处理的最终结果,同理对主流教育机构按教育级别分大、中、小学重复上述的步骤。

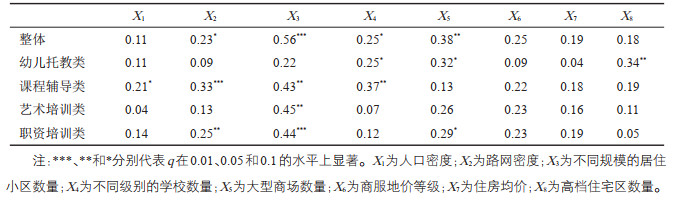

地理探测结果中q值表示自变量X对属性Y的解释程度,q值越大表示X变量对Y的解释力越强,反之则越弱,模型探测结果如表 4所示。探测结果表明:

| 表 4 兰州市影子教育机构分布的影响因子解释力 Tab.4 The Explanatory Power of the Impact Factors on the Distribution of Shadow Education Institutions in Lanzhou |

(1)城市居住小区、商服环境、主流教育以及交通可达性是影响影子教育机构空间布局的主要因素,而人口密度、大型住宅区以及住房均价等因素对其影响较弱。①居住小区是影响影子教育机构空间分布的首要因子,其解释力高达56.27%,表明影子教育机构的空间分布要充分接近其服务对象(学生)的来源,影子教育的生源分布对影子教育机构空间分布有基础性影响。②大型商场和商服地价是影子教育机构空间布局的主要因子,其解释力分别为37.61%与25.09%,充分印证了前文核密度格局分析的结论,即影子教育机构多布局于城市各级综合中心的分布特点,表明了有偿性服务的影子教育具有显著的商业经济特征,既是商服繁华因素作用的结果,又是商业繁华因素的组成部分之一。③主流教育机构和路网密度是影响影子教育机构空间分布的重要因子,其解释力分别为24.61%与23.39%,表明影子教育空间布局受交通影响,更受主流教育临近度影响。④影子教育机构的各因子之间的交互作用以非线性增强为主,因子间交互作用力显著大于单因子作用力,其中商服繁华因素与其他因子交互作用的解释力最强,与城市居民住宅区分布交互作用的解释力最高,揭示了影子教育机构的商业特质与生源分布的临近性特点。

(2)不同影子教育机构的主要影响因素差别显著。①高档住宅区和大型商场对幼儿托教类机构空间分布的影响高于其他因素,这是因为该类影子教育机构的服务对象年龄小,服务安全要求高,选址要便于接送停车等候,因而有偿性服务的费用高,就高档住宅区布局既可扩大有效生源,又方便家庭接送,而就大型商场布局则可提高家长等候消费的多样性与多目标性,二者都属于双赢模式的布局。②主流教育机构布局与交通可达性对课程辅导类影子教育机构的空间分布影响较大,这是因为该类影子教育机构的服务对象为义务教育阶段的学生,而临近主流教育机构布局可吸纳尽可能多的在校生源,同时可共享主流教育机构的教育环境氛围及其便利的交通。③商服繁华因素对艺术培训类影子教育机构空间分布的解释力显著,这是因为该类影子教育机构相较于前两类更具有场所空间的特殊性、受众的偏好性及其服务的高端性特点,使得其有偿费用较高,生源分散,因而更倾向于商服繁华的商业区域布局。④商服繁华因素以及交通可达性对职资培训类影子教育机构的解释力显著,这是因为该类影子教育机构主要面向应往届大学生或社会成年人群,生源分散性更突出,且涉及各行各业,故多在城市人流较为集中的繁华商业区域布局。

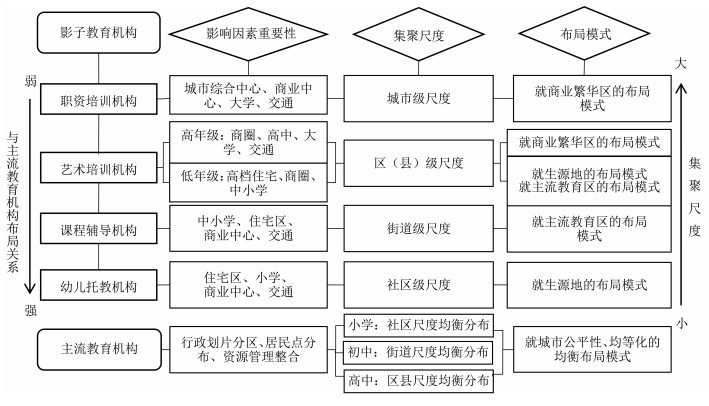

因此,基于影子教育的影响因素分析,相较于主流教育机构的政府主导的均衡性布局模式,影子教育机构空间布局可基本体现为四类布局模式——就生源地的布局模式、就商业繁华区的布局模式、就主流教育区的布局模式以及二者以上的组合式布局模式。

6 讨论(1)兰州市主城区影子教育机构存在明显的组团式河谷带状分布格局,这与兰州市主城区的主流教育(中小学校)空间分布结论基本一致[31],即从城区整体尺度看,“两山夹一河”的河谷带状形态是兰州市主城区的基本空间形态,不论是影子教育还是传统的中小学教育,其带状的空间分布特征都源于这一特殊地理空间形态的制约。而影子教育机构的“东密西疏”分布态势也基本相似于主流教育,与自东向西的城关组团、七里河组团、安宁组团与西固组团的需求群体规模有较强的相关性,各组团人口密度自东向西分别为城关区1.68万人/km2、七里河区0.94万人/km2、西固区0.69万人/km2、安宁区0.63万人/km2,也表明影子教育作为市场化的社会教育资源与兰州市主城区空间自东向西扩张的先后顺序有一定关系,越成熟的地段,越易形成影子教育[32],反映出兰州市影子教育机构空间分布与区域在城市中的发展地位和水平密切相关。

(2)兰州市主城区影子教育机构形成“一主多次”的多核心空间集聚结构,对人流较为密集的繁华商业中心具有明显趋向性,这与主流教育在空间布局上的均衡配置性形成显著差别,即主流教育机构布局与全区居民人口相配套,具有适宜的布局均匀度,在尽量保证教育公平的同时兼顾教育资源配置的高效率[32],同时城市主流教育资源布局配置属于社会公共物品分配,其主要依据并非看利益是否最大化,而是看是否缩小资源在不同地区、不同阶层间的差异性。因此,主流教育机构在资源空间配置上更多受政府行为影响,以公平性和均等性为布局原则,以“学区制度”和“公平入学”保障公民公平享有受教育的基本权利[17]。而影子教育机构兼具教育性、商业性属性,在监管不力或不到位下,往往商业属性被过度放大,而教育的质量则被削弱[18],在资源配置上基本可以看做是以经济效益为结果导向的教育资源再分配行为,更多受经济市场行为影响,使得影子教育机构布局随市场经济要素空间流动向特定区域集中,所以最终引致影子教育机构在资源空间配置上不同于主流教育机构的均衡配置性,这与城市各资源要素空间配置过程中市场主导性设施的空间集聚程度明显高于政府主导性设施的布局特点基本符合[33],因而影子教育机构分布较主流教育机构具有更强的空间集聚性。

(3)兰州市主城区影子教育机构以素质提升类机构布局数量最多,而相对于综合性和特殊性的影子教育机构分布数量较少,空间分布类型差异显著,且集聚形态各异。这种差别特征在一定程度上归因于不同机构类型在服务对象和培训科目上的差异性,即不同类型机构其培训性质不同,服务客户群体不同,决定其经营规模和空间选址存在差别,所形成的集聚态势亦有不同。幼儿托教类机构以学前儿童为主要服务群体,但不同于大型公办幼儿园,该类机构往往出于更高安全性考虑以及便于规范管理,一般创办规模较小,且通常就近、便捷接触服务人群,具有“小而精”的办学特点;艺术培训类机构办学类型“单一”,各种不同艺术形式的培训科目往往独立办学,互不交叉。而与之不同的是课程辅导类和职资培训类机构不同培训科目集中统一办学,学科复杂交错,机构布局时兼顾各级各类各行业服务对象,通常办学规模较大,尤其是职资培训类机构,其面向整个城市的相对分散的服务对象。因此,这种不同类型影子教育机构之间办学特点的差异性,在一定程度上使得主城区各类影子教育机构存在明显的数量规模差异,同时也正是因为这种差异性的存在,使得相对基础性普遍化的社会教育需求具有均衡连片的多中心布局特点,而越是具有综合性特殊化的社会教育需求越具有单中心孤岛化的布局特点。

(4)兰州市主城区影子教育机构空间布局的影响因素较多,其影响解释力基本呈现城市居住小区因素>商服环境因素>主流教育因素>交通因素等的作用特点,基本形成了就生源地、就商业繁华区、就主流教育区与组合式的四类布局模式。这不仅体现了不同于主流教育空间布局的影响因素[27]及其均衡性空间布局的模式,而且体现了市场化的影子教育根据教育需求与生源特征的差异形成了多样性、灵活性的空间布局模式,揭示了不同类型影子教育在满足个性化、多元化社会教育需求方面的积极作用,促进了各类影子教育的快速发展——即社会发展到一定阶段的产物[8],显示了其发展和空间布局的合理性(图 6)。

|

图 6 兰州市主城区影子教育与主流教育的空间布局差异性框架图 Fig.6 Framework of Spatial Rational Layout of Shadow Education Institutions in Lanzhou |

(5)影子教育与主流教育同属于社会教育资源,但二者关系复杂。教育学与社会学的相关研究认为影子教育对主流教育有依附关系[2]、侵越与干扰关系[34],综合的有对抗、有互补、有合作与相互吸纳的博弈关系[10, 35]。但从主流教育对各类影子教育的空间影响作用看(表 4),主流教育对课程辅导类的影响(0.37)>幼儿托教类(0.25)>职资培训类(0.12)>艺术培训类(0.07),表明影子教育类型不同,其与主流教育的利用协作程度不同。课程辅导类影子教育布局与主流教育的空间关系最为紧密,因其所服务群体均为中小学在校学生,处于国家应试教育体制下学业最重要阶段,如此布局可最大化方便学生“课堂学习”和“课后补习”的及时有效衔接,提高课程学习效率,但相应加重了学生负担,有悖国家减负政策;幼儿托教类影子教育除靠近生源地住宅分布外,空间上还多临近小学布局,既是便于吸纳更多生源,又是促进幼小衔接;职资培训类的公务员考试、成人自考、就业指导以及职业技能教育培训等多布局于城市级中心与区级中心,而对于考研、编程、会计、留学和语种培训等多布局于大学周边的商圈中心;艺术培训类机构除趋向于商业繁华区布局外,面向低年级服务群体的艺术兴趣培训也尽可能临近中小学布局,而面向高年级服务群体的艺术专长培训则尽可能临近高中和大学周边,以满足众多在校学生艺术高考以及大学生课外艺术培训需求。因此,各类影子教育根据自身的培训方向选择与主流教育的空间临近关系,以充分利用主流教育特有的教育资源、教育信息以及庞大的生源利用优势,藉此以低成本建立自身的服务市场与品牌效应,多属于利用与被利用关系。同时,主流教育周边的影子教育也存在资质、师资与教学质量等问题,且其容易带动以学生为服务对象的商业活动的集聚,容易引起交通安全与饮食安全问题,形成不利于学习的网吧、酒吧、游戏室等娱乐场所,影响了主流教育周边的环境秩序,增加了环境治理难度,多属于干扰与被干扰关系,这也是教育部部署全国范围大力整顿影子教育的重要原因。因此,通过加强影子教育的社会化系统管理与主流教育周边环境管理才能有效促进二者的协作效应。

7 结论本研究以兰州市主城区影子教育机构为研究对象,运用Ripley's K(d)函数、核密度、区位商等空间分析方法,定量分析了城市影子教育机构的空间分布格局,并进一步探讨了影响其空间集聚的内在机理,研究结果表明:

(1)兰州市主城区影子教育机构空间分布的集聚特征显著,总体表现出“西疏东密”的河谷带状分布格局,并呈现“一主多次”的组团式、多极化空间结构,对人流较为密集的城市各级综合性中心以及商业中心具有明显的趋向性;类型数量上以素质提升类影子教育机构为主,各区类型结构差异明显。

(2)各类影子教育机构主要以多中心集聚结构为主,不仅空间集聚形态各异,而且各类型多尺度的空间集聚表现不同。相对综合性和特殊化的影子教育机构(职资培训类和课程辅导类)区位选择的范围较大,城市整体分布基本以单中心孤岛化分布态势为主,而相对基础性普遍化的影子教育机构(艺术培训类与幼儿托教类)区位选择的尺度较小,整体分布以均衡连片的多中心态势为主。

(3)各类影子教育机构的专业化水平差异显著,形成了弱功能型、单一功能型与复合功能型的专业化功能单元。

(4)城市居住小区、商服环境、主流教育以及交通可达性是影响影子教育机构空间布局的主要因素,受这些因素的综合影响,使影子教育机构空间布局呈现四大布局模式——就生源地的布局模式、就商业繁华区的布局模式、就主流教育区的布局模式以及二者以上的组合式布局模式。同时典型的城市河谷带状形态和特殊的功能分区亦对影子教育机构布局具有重要影响作用。

本研究运用大数据,从地理空间视角为认识影子教育这一独特的人文社会现象提供前期探索研究,弥补了其在空间研究等相关领域缺失的现状。但是影子教育机构的区位选择和集聚特征以及发展演进是个复杂的过程,且不同城市的规模特质不同,社会经济、文化教育等发展阶段水平不同,使得影子教育机构的空间分布规律在不同城市存在共性又存在差异性。本研究只以兰州市为例认识其典型的河谷地形影响下的城市影子教育机构的布局特点,但对其他空间形态城市的空间格局缺乏解释,例如对于同心圆、扇形、多核心或者东部平原城市等不同空间结构和地形影响下的空间分布规律及其与主流教育的空间关系等问题还需要基于其他城市案例进行总结。再如一些经济发达、文化教育等先进的更高级城市或者商业基础较落后的更低级城市,影子教育机构的空间特征是否具有显著差别还有待进一步探究论证。因此,在今后的研究中,应拓展案例研究的城市数量和不同发展模式的城市类型以更加科学的刻画影子教育机构的空间特征。

除此之外,文章只获取了一期数据,仅限于静态的分析研究,所以对于长时间序列上的动态演进特征缺乏进一步的探究和讨论;限于POI位置数据的缺陷,在研究中未考虑机构之间的规模大小,所以缺乏不同规模机构之间的空间分布差异比较;仅着眼于传统面授形式且具有固定场所的影子教育机构,对于信息技术发展而推动的线上教育培训形式因难以量化统计而未做涉及;在影响因素方面,除文中已探讨的因素外,还有学者基于调查问卷数据探究家长的教育水平、职业类型、年龄层次等因素的影响,基于数据限制文章也未考虑。因此,还需在后续的研究中进行更深层次和更进一步的挖掘探究。

| [1] |

马克·贝磊. 欧洲地区影子教育研究:发展态势、动因及政策启示[J]. 全球教育展望, 2020, 49(2): 35-61. [Mark B. Shadow education in europe:Growing prevalence, underlying forces, and policy implications[J]. Global Education, 2020, 49(2): 35-61.] |

| [2] |

马克·贝磊, 廖青. "影子教育"之全球扩张:教育公平、质量、发展中的利弊谈[J]. 比较教育研究, 2012, 34(2): 13-17. [Mark B, Liao Qing. The global expansion of shadow education:Subverting or enhancing equity, quality and development?[J]. Comparative Education Review, 2012, 34(2): 13-17.] |

| [3] |

教育部办公厅.关于全国校外培训机构专项治理行动整改工作进展情况的通报[EB/OL]. (2018-11-07)[2019-10-03]. http://www.moe.gov.cn/srcsite/A06/s3325/201811/t20181128_361795.html. [General Office of the Ministry of Education. Announcement on the progress of the rectification of special governance actions for offcampus training institutions across the country[EB/OL]. (2018-11-07)[2019-10-03]. http://www.moe.gov.cn/srcsite/A06/s3325/201811/t20181128_361795.html.]

|

| [4] |

Kim H K. An analysis of the causes of shadow education in the era of the schooled society[J]. Proquest Llc, 2013, 193(1): 209-219. |

| [5] |

Loyalka P, Zakharov A. Does shadow education help students prepare for college? Evidence from Russia[J]. International Journal of Educational Development, 2016, 49(1): 22-30. |

| [6] |

Mori I, Baker D. The origin of universal shadow education:What the supplemental education phenomenon tells us about the postmodern institution of education[J]. Asia Pacific Education Review, 2010, 11(1): 36-48. DOI:10.1007/s12564-009-9057-5 |

| [7] |

David P, Baker, Gerald K, et al. Worldwide shadow education:Outside-school learning, institutional quality of schooling, and cross-national mathematics achievement[J]. Educational Evaluation and Policy Analysis, 2001, 23(1): 1-17. |

| [8] |

李颖. 影子教育发展的社会学原因及趋势分析[J]. 沈阳师范大学学报(社会科学版), 2017, 41(4): 122-126. [Li Ying. Causes and trends of shadow education development[J]. Journal of Shenyang Normal University (Social Science Edition), 2017, 41(4): 122-126.] |

| [9] |

冯艳. "影子教育"社会效应及治理路径[J]. 教育导刊, 2018(6): 34-38. [Feng Yan. Research on social effects and governance path of "shadow education"[J]. Journal of Educational Development, 2018(6): 34-38.] |

| [10] |

丁亚东, 范勇, 薛海平. 竞争到合作:学校与影子教育机构的关系模式分析[J]. 现代教育管理, 2018(9): 45-50. [Ding Yadong, Fan Yong, Xue Haiping. From competition to cooperation:An analysis of the relationship between school and shadow education institutions[J]. Modern Education Management, 2018(9): 45-50.] |

| [11] |

李佳丽. 不同类型影子教育对小学生学业成绩的影响——及其对教育不均等的启示[J]. 教育科学, 2017, 33(5): 16-25. [Li Jiali. The heterogeneity effect of different types of shadow education on primary students' academic achievement:And its implication for educational inequality[J]. Education Science, 2017, 33(5): 16-25.] |

| [12] |

宋海生, 薛海平. 我国影子教育机构的规范与治理——基于博弈论的视角[J]. 当代教育论坛, 2018(1): 79-87. [Song Haisheng, Xue Haiping. Regulations and governance of shadow education institutions in China:Based on the perspective of game theory[J]. Forum on Contemporary Education, 2018(1): 79-87.] |

| [13] |

冉惠. 基于模糊逻辑和AHP的教育培训机构选址研究[J]. 地理空间信息, 2019, 17(1): 85-88, 100, 12. [Ran Hui. Location selection research on education and training institution based on fuzzy logic and AHP[J]. Geospatial Information, 2019, 17(1): 85-88, 100, 12.] |

| [14] |

谢盈盈.基于社交媒体数据的教育辅导机构可达性评价及选址研究[D].上海: 华东师范大学, 2018: 28-40. [Xie Yingying. Ability Evaluation and Siting of Private Educational Institutions Based on Social Data: A Case Study of Xuhui District, Shanghai[D]. Shanghai: East China Normal University, 2018: 28-40.]

|

| [15] |

袁振杰, 郭隽万果, 杨韵莹, 等. 中国优质基础教育资源空间格局形成机制及综合效应[J]. 地理学报, 2020, 75(2): 318-331. [Yuan Zhenjie, Guojun Wanguo, Yang Yunying, et al. Analysis of the spatial structure, mechanism and social-political effects of the high-quality basic educational resources in China[J]. Acta Geographica Sinica, 2020, 75(2): 318-331.] |

| [16] |

刘宏燕, 陈雯. 中国基础教育资源布局研究述评[J]. 地理科学进展, 2017, 36(5): 557-568. [Liu Hongyan, Chen Wen. A review of research on the distribution of basic education resources in China[J]. Progress in Geography, 2017, 36(5): 557-568.] |

| [17] |

宋伟轩, 涂唐奇, 尹上岗, 等. 南京义务教育资源的社会-空间可达性差异及效应研究[J]. 地理研究, 2019, 38(8): 2008-2026. [Song Weixuan, Tu Tangqi, Yin Shanggang, et al. The differentiation and effects of social-spatial accessibility in compulsory education resources in Nanjing[J]. Geographical Research, 2019, 38(8): 2008-2026.] |

| [18] |

路倩倩. 浅析我国中小学教育培训机构存在的问题及对策[J]. 统计与管理, 2016(8): 169-170. [Lu Qianqian. Analysis of the problems and countermeasures of the primary and secondary education and training institutions in China[J]. Statistics and Management, 2016(8): 169-170.] |

| [19] |

赵梓渝, 王雪微, 王士君. 长春市住宅价格空间分异与影响因素研究[J]. 人文地理, 2019, 34(4): 97-105, 125. [Zhao Ziyu, Wang Xuewei, Wang Shijun. Study on spatial differentiation of housing price distribution and its influencing factors in changchun[J]. Human Geography, 2019, 34(4): 97-105, 125.] |

| [20] |

王士君, 浩飞龙, 姜丽丽. 长春市大型商业网点的区位特征及其影响因素[J]. 地理学报, 2015, 70(6): 893-905. [Wang Shijun, Hao Feilong, Jiang Lili. Locations and their determinants of large-scale commercial sites in Changchun, China[J]. Acta Geographica Sinica, 2015, 70(6): 893-905.] |

| [21] |

李维维, 马晓龙. 中国大城市旅游休闲业态的空间格局研究:西安案例[J]. 人文地理, 2019, 34(6): 153-160. [Li Weiwei, Ma Xiaolong. Spatial pattern and mechanisms of the tourism and leisure industry in china's big cities:A case study of Xi'an[J]. Human Geography, 2019, 34(6): 153-160.] |

| [22] |

刘承良, 薛帅君. 上海市主城区公共服务设施网点分布的空间异质性[J]. 人文地理, 2019, 34(1): 122-130, 150. [Liu Chengliang, Xue Shuaijun. Spatial heterogeneity of public service facilities in central Shanghai[J]. Human Geography, 2019, 34(1): 122-130, 150.] |

| [23] |

汪凡, 白永平, 周亮, 等. 中国基础教育公共服务均等化空间格局及其影响因素[J]. 地理研究, 2019, 38(2): 285-296. [Wang Fan, Bai Yongping, Zhou Liang, et al. Spatial pattern and influencing factors of the equalization of basic education public service in China[J]. Geographical Research, 2019, 38(2): 285-296.] |

| [24] |

刘天宝, 郑莉文, 杜鹏. 市域义务教育资源均衡水平的空间特征与分布模式——以大连市小学为例[J]. 经济地理, 2018, 38(7): 67-74. [Liu Tianbao, Zheng Liwen, Du Peng. Spatial characteristics and distribution pattern of the equilibrium level of municipal compulsory education resources:Take Dalian primary school as an example[J]. Economic Geography, 2018, 38(7): 67-74.] |

| [25] |

涂唐奇, 闫东升, 陈江龙, 等. 南京城市义务教育设施空间演化[J]. 地理科学, 2019, 39(3): 433-441. [Tu Tangqi, Yan Dongsheng, Chen Jianglong, et al. Evolution of compulsory educational facilities in urban Nanjing[J]. Scientia Geographica Sinica, 2019, 39(3): 433-441.] |

| [26] |

施响, 王士君, 浩飞龙, 等. 基于实体店比较的长春市外卖O2O餐饮业空间特征及成因[J]. 人文地理, 2019, 34(2): 80-89. [Shi Xiang, Wang Shijun, Hao Feilong, et al. The spatial distribution and formation of takeaway O2O catering industry based on entity restaurants comparison in Changchun[J]. Human Geography, 2019, 34(2): 80-89.] |

| [27] |

许浩, 周子康, 孔德莉, 等. 武汉市基础教育资源与居民点空间耦合分析[J]. 经济地理, 2019, 39(8): 87-94. [Xu Hao, Zhou Zikang, Kong Deli, et al. Spatial pattern of basic education resources in Wuhan based on spatial coupling algorithm[J]. Economic Geography, 2019, 39(8): 87-94.] |

| [28] |

汤鹏飞, 向京京, 罗静, 等. 基于改进潜能模型的县域小学空间可达性研究——以湖北省仙桃市为例[J]. 地理科学进展, 2017, 36(6): 697-708. [Tang Pengfei, Xiang Jingjing, Luo Jing, et al. Spatial accessibility analysis of primary schools at the county level based on the improved potential model:A case study of Xiantao city, Hubei province[J]. Progress in Geography, 2017, 36(6): 697-708.] |

| [29] |

杨慧敏, 张香玲, 李立, 等. 山区贫困县中小学空间格局变化与可达性分析——以河南省嵩县为例[J]. 地理科学进展, 2018, 37(4): 556-566. [Yang Huimin, Zhang Xiangling, Li Li, et al. Changing spatial pattern and accessibility of primary and secondary schools in a poor mountainous county:A case study of Song county, Henan province[J]. Progress in Geography, 2018, 37(4): 556-566.] |

| [30] |

屈寒梅.在校大学生创办教育培训机构的社会学分析[D].成都: 四川师范大学, 2013: 34-43. [Qu Hanmei. The Sociological Analysis to Set Up Education Training or Ganization of Underaduates[D]. Chengdu: Sichuan Normal University, 2013: 34-43.]

|

| [31] |

谢婷婷, 冯长春, 杨永春. 河谷型城市教育设施空间分布公平性研究——以兰州市中学为例[J]. 城市发展研究, 2014, 21(8): 29-32. [Xie Tingting, Feng Changchun, Yang Yongchun. Spatial analysis on education facilities of a typical valley-basin city:A case of middle school in Lanzhou center town[J]. Urban Development Studies, 2014, 21(8): 29-32.] |

| [32] |

陈芸芬, 雒占福. 兰州市基础教育资源空间分布特征及布局效率研究[J]. 干旱区资源与环境, 2017, 31(1): 44-50. [Chen Yunfen, Luo Zhanfu. Study on the spatial distribution characteristics and efficiency of basic education resources in Lanzhou[J]. Journal of Arid Land Resources and Environment, 2017, 31(1): 44-50.] |

| [33] |

王录仓, 常飞. 基于多源数据的兰州市公共服务设施配置格局与规划策略[J]. 规划师, 2019, 35(18): 12-18. [Wang Lucang, Chang Fei. Public service facilities configuration and planning based on multi-source data[J]. Planners, 2019, 35(18): 12-18.] |

| [34] |

陆道坤, 王超, 丁春云. 论校外培训机构对基础教育的侵越与干扰[J]. 中国教育学刊, 2019(1): 79-84, 101. [Lu Daokun, Wang Chao, Ding Chunyun. On the invasion and interference of basic education by off-campus training organizations[J]. Journal of the Chinese Society of Education, 2019(1): 79-84, 101.] |

| [35] |

陈晓陆.冲突与合作: 辅导机构与学校的关系研究[D].南京: 南京师范大学, 2014: 40-52. [Chen Xiaolu. Conflict and Cooperation: The Relationship Between Counseling Institutions and Schools[D]. Nanjing: Nanjing Normal University, 2014: 40-52.]

|