从20世纪80年代开始,江南水乡古镇不可估量的文化价值日益凸显,掀起了一股古镇保护浪潮。江南水乡古镇承载和映射着江南文化与风韵,是江南地域独特风土人情孕育出的乡愁载体,其独特空间特质彰显了文化完整性和多样性,古镇保护对传承传统文化和现代人居环境营建具有重要现实意义。在旅游兴镇的目标发展导向下,江南水乡古镇保护与发展参与主体及其相互作用过程日趋复杂,古镇文化遗产在“空前重视”与“空前破坏”背景下面临着“过度商业化”的危机,古镇历史的原真性、生活的真实性、风貌的完整性逐渐被人们淡忘[1],古镇空间在旅游发展影响下不断发生嬗变和重构,将对古镇和古镇旅游可持续发展的过程和方向产生深远影响。

近年来人文地理学和旅游地理学对古镇物质空间和社会空间演化进行了深入探讨。在物质空间研究方面,吴骁骁等人探讨了周庄历史镇区居住空间变迁特征[2];吴丽敏等人运用RS和GIS技术分析了周庄古镇用地格局演变[3];黄睿等学者探讨了同里古镇旅游商业化用地格局演化的特征及其驱动机制[4]。还有学者分析了磁器口古镇、华阳古镇、和顺古镇发展旅游业以来的空间格局演变特征、动力机制等[5-7]。在社会空间研究方面,郭文等人以“场域理论”为视角[8],或从资本、生产、权力、阶层、生活和社会6个维度切入[9],剖析了周庄古镇旅游开发的空间生产,揭示了旅游开发引起的社会空间变迁及其动力机制。现有研究为理解我国古镇空间演化奠定了重要基石,但对古镇物质空间演化背后的社会关系及其作用路径挖掘不够,鲜有学者将古镇空间的物质性和社会性纳入一个框架进行分析。行动者网络理论擅长分析社会和物质过程(主体、客体和关系)在复杂的联系中如何毫无缝隙地缠绕在一起,消除了“空间”认识过程中的自然性和社会性的二元分立弊端[10],而旅游开发后的古镇空间是多元行动者参与的复杂关系型聚合体,古镇空间演化的背后,乃是行动者网络在不同阶段的作用结果。因此,行动者网络理论可为古镇空间演化提供一个有力的分析框架,该视角的引入将有利于分析不同行动者之间以及行动者与空间之间的互动逻辑, 对于江南水乡古镇空间保护具有指导意义。

本文以行动者网络理论为切入点,选取江南水乡古镇中旅游业率先发展的周庄古镇为典型案例,通过剖析周庄古镇不同发展阶段的行动者网络,探讨其如何引发空间使用主体、功能产生变化,进而推动古镇物质空间形态变迁,抽丝剥茧地剖析行动者网络作用下的古镇空间演化路径,为古镇空间演化提供了一个新的解释路径。

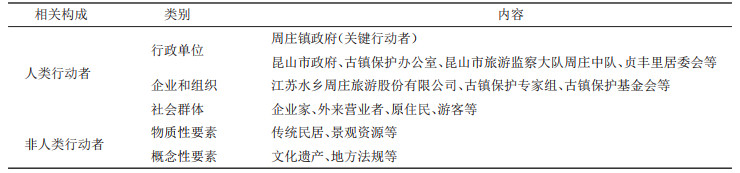

2 周庄古镇及其行动者网络发展 2.1 周庄古镇概况周庄古镇位于江苏省苏州市东南38 km,距上海市约70 km,古镇保护区面积0.47 hm2,包括0.24 hm2的古镇重点保护区和0.23 hm2的缓冲区。本文的研究范围是周庄古镇重点保护区,即西至油车漾、寺前港,北至后港街北、蚬江街西各100 m,东至北市街、银子浜、箬泾河东100 m,南至南湖、新开河0.24 km2的范围①(图 1)。古镇重点保护区内原住居民有2000人左右,人口老龄化和人口结构异地化特征明显[2]。周庄古镇作为“中国第一水乡”,是旅游业率先发展的江南水乡古镇“领头羊”,其旅游发展与古镇保护参与主体复杂且阶段性特征明显,具备典型性与代表性,为研究江南水乡古镇空间演化机理提供了绝佳的实证案例。

|

图 1 周庄古镇区位及研究区域示意图 Fig.1 Location Map and Research Diagram of Zhouzhuang Ancient Town 注:改绘自参考文献[11];据《周庄古镇保护暂行办法》若干规定绘制。 |

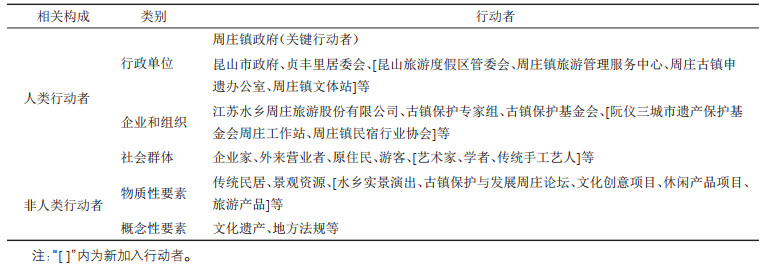

行动者网络理论是由法国社会学家卡隆(M.Callon)于20世纪80年代中后期提出的一种科学实践研究方法[12]。行动者网络理论包括行动者、异质性网络和转译三大核心部分[13]。行动者既包括人类行动者,也意指非人类的物质和资源。行动者网络研究的关键环节是转译,即问题呈现、利益赋予、征召和动员4个基本环节。“问题呈现”指关键行动者指明其他行动者利益的实现方式,使不同行动者关注的对象问题化,并使关键行动者的问题变成实现其他行动者目标的“强制通行点”(OPP)。“利益赋予”通过各种策略来加强“问题呈现”中对于行动者身份的界定,使其被征召成为联盟成员。“动员”指核心行动者晋升为整个网络的发言人,为了维护网络稳定能够对其他行动者行使权力,在网络变化与发展过程中,需要核心行动者克服不同行动者之间出现的异议[14](图 2)。

|

图 2 行动者网络转译过程 Fig.2 Translation Process of the Actor-Network 注:改绘自参考文献[14]。 |

周庄自建镇以来以水兴镇,成为这个地区的手工业和商品集散中心,明清时期形成繁华的市镇。20世纪五六十年代,统购统销政策限制及陆路交通兴起致其商业萧条,沦落为普通农村集镇[15]。直至1989年,周庄率先尝试发展古镇旅游,历经三十载的发展与提升,形成了旅游反哺古镇保护、保护与发展并重的模式。周庄旅游业发展具有较为明显的阶段性特征。卞显红指出,自改革开放以来,周庄旅游经历了从1986年到1995年的十年保护阶段,从1996年到2005年的十年发展阶段,2006年周庄实施由观光型向休闲度假型转型的战略,进入十年提升阶段[16]。郭文等学者提出周庄旅游空间生产经历了“保护—发展—转型”三个阶段:空间保护(1986—1995年)、空间发展(1996—2005年)和空间转型(2006年至今)[9]。本文根据周庄古镇旅游业主导方向与参与行动者主体的不同,将周庄古镇发展划分为观光旅游发展阶段(1989—2005年)和休闲度假转型阶段(2006年至今)两个时期。

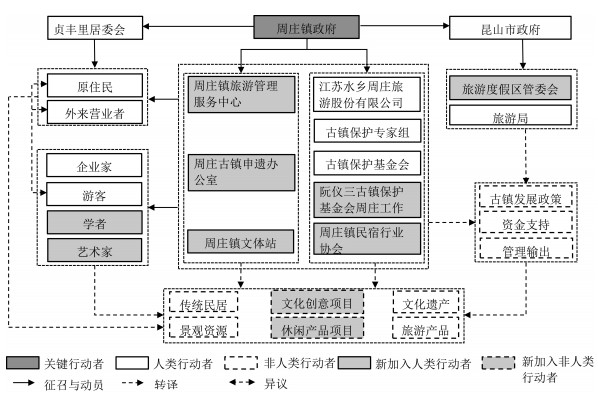

1989年前,周庄古镇处于未进行旅游开发的原始状态,古镇是承载本地居民生产、生活的单一空间,该阶段行动者构成主体较简单,主要包括地方政府、原住民、房屋和景观环境,本文不再赘述。1989年,以第一张景点门票售出为标志,周庄古镇进入观光旅游发展阶段,与旅游开发及古镇保护相关的行政力量、企业组织及社会群体的加入使行动者网络变得纷繁冗杂。2005年,旅行社集体“封杀”周庄事件成为旅游业升级的转折点,随后的“十年提升”推动周庄古镇向休闲度假转型。关键行动者意图转向“文化周庄”、“国际周庄”的打造,更多的文化型企业组织、社会群体和物质性要素行动者加入休闲度假转型阶段,使得行动者网络更趋复杂。古镇空间演化过程即为各阶段古镇行动者网络作用的叠加结果。

3 观光旅游阶段行动者网络作用路径列斐伏尔指出空间是一种社会关系,在现代资本主义生产模式下,空间变成了一种生产资料,被用来生产剩余价值[17]。多元行动者介入古镇后的空间形态类似一个“多棱镜”组合而成的复杂空间。古镇空间形态分为“物质—社会—文化”三方面,物质空间主要以古镇实在自然空间为基础[18]。物质空间作为承载社会、经济、文化时代变迁的直接映射体,是行动者网络运作结果的直接反映。已有研究认为古镇物质空间主要包括居住空间、商业空间和游憩空间,旅游商业类型分为餐饮类、住宿类、旅游购物类、休闲娱乐类,本文根据周庄古镇区各主体的生活特征,并参考上述学者的观点,将古镇物质空间划分为居住空间、商业空间和文化体验空间,商业空间又细分为餐饮零售空间和民宿客栈空间。在周庄古镇观光旅游发展阶段,通过行动者网络构建和转译使得多方主体利益实现的同时推动了古镇空间的演化与变迁。

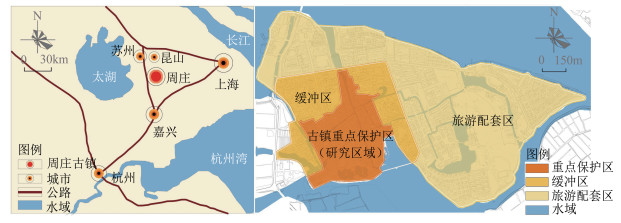

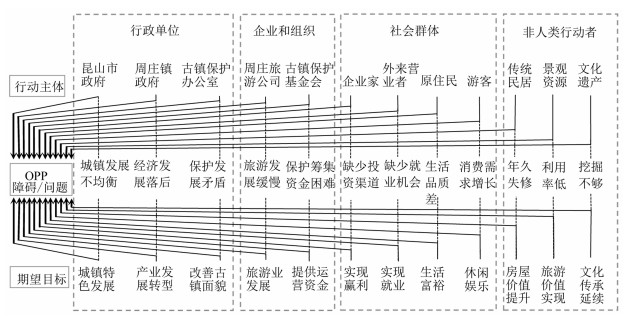

3.1 行动者网络构成在观光旅游发展阶段,不同行动者基于各自的目标共同推动行动者联盟的构建,周庄镇政府担当关键行动者与代言人。此外,人类行动者还包括行政单位:昆山市政府、古镇保护办公室、昆山市旅游监察大队周庄中队、贞丰里居委会等;企业和组织:江苏水乡周庄旅游股份有限公司、古镇保护专家组、古镇保护基金会等;社会群体:企业家、外来营业者(包括外来务工者和外来经商者)、原住民、游客等。非人类行动者主要包括物质性要素:传统民居、景观资源等;概念性要素:文化遗产、地方法规等(表 1)。以上行动者共同的强制通行点(OPP)是“整治、提升古镇环境,发展古镇观光旅游”。如图 3所示,展示了不同行动者所要达成的目标或期望解决的问题。

| 表 1 观光旅游发展阶段行动者构成 Tab.1 Actors Composition in the Development Stage of Sightseeing Tourism |

|

图 3 观光旅游发展阶段的行动者与强制通行点 Fig.3 The Actors and OPP in the Development Stage of Sightseeing Tourism |

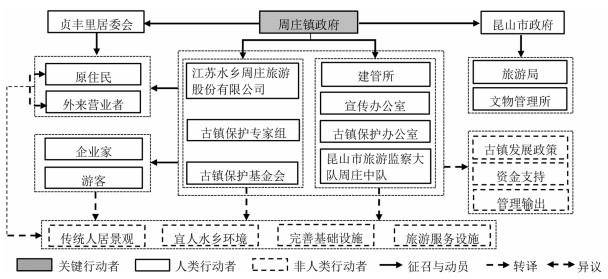

为兼顾周庄古镇保护与旅游业的发展,需要将多元行动者目标转译,赋予各行动者利益,以便排除行动时的障碍[19]。周庄镇政府在此充当掌舵者,引领少数先行行动者通过多样的征召和被征召方式使更多行动者加入网络联盟中,从而实现利益的最大化。①行政征召。在周庄“保护古镇、建设新区、发展经济、开辟旅游”十六字方针提出后,昆山市政府积极给予政策支持,下设昆山市旅游监察大队周庄中队对周庄旅游进行监督检查,旅游局大力承办周庄大型活动并进行旅游品牌宣传。受到周庄镇政府的征召,1999年成立古镇保护委员会,由镇建设管理所、旅游公司、居委会、土地管理所、工商所、派出所等成员单位组成,古镇保护委员会下设古镇保护办公室,对古镇保护工作实施管理、监督和指导;②专家带头征召。1986年,阮仪三教授率先主动提出要守护周庄古镇,在以阮仪三教授为首的专家学者的共同征召下,周庄人纷纷加入到古镇保护中来。周庄镇政府在专家征召下成立了古镇保护专家组,由阮仪三、郑孝燮等知名专家学者担任顾问指导工作。2000年,中国科学院院长路甬祥倡导下,周庄成立了古镇保护基金会,为古镇保护提供资金支持;③房屋与景观征召。在响应镇政府的要求和保护规划指导下,古镇区先后迁出了13家企业和单位,修复沈厅、张厅等一大批古建筑,搬迁居住于古建筑内的居民,恢复了历史人文景观10处;拆除与古镇不协调的建筑、改造危房,修补道路与石桥,并于2000年镇区实施了三线入地、污水处理工程,改善了古镇区面貌和环境;④文化征召。利用画家陈逸飞的油画和作家三毛到访茶楼等名人效应,集中展示古镇水乡文化和淳朴的民风民俗,实现对文化景观的征召;⑤市场征召。企业家和外来营业者也在利益诱惑下加入到观光旅游网络创建中来(图 4)。

|

图 4 观光旅游发展阶段行动者网络 Fig.4 The Actor Network in the Development Stage of Sightseeing Tourism |

各行动主体利益取向各异,所以行动者网络内部存在异议在所难免,如原住民与外来营业者之间的社会融入矛盾、原住民与企业家之间的利益冲突、古镇资源开发与保护的异议等。这些异议既促进了行动者网络的创建,又是行动者网络必须解决的问题。

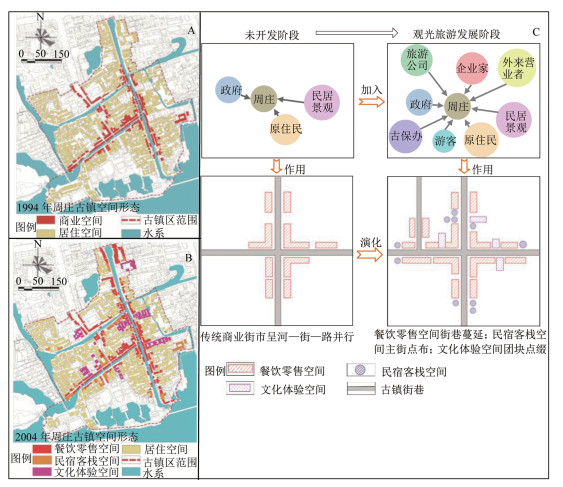

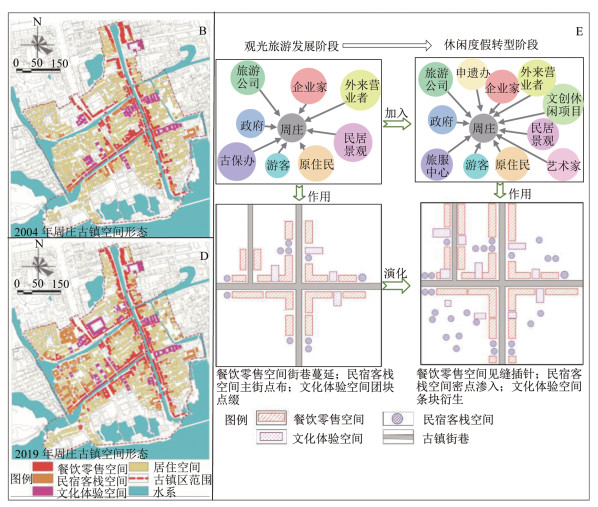

3.3 异质行动者介入下的古镇空间演化在观光旅游发展阶段各行动主体推动下,古镇空间已由面向本地人的居住、商业空间转变为本地人、外来营业者和游客共享的多功能复合空间,空间功能和形态均发生改变。在观光旅游发展阶段行动者网络运作下,以古镇保护为前提,政府部门通过政策和管理输出推动了古镇空间有序演化。周庄镇政府大力鼓励观光旅游业的发展,古镇保护办公室对商业开发行为进行审批与监督,保障了商业空间的有序开发,为古镇保护保驾护航;旅游监察大队周庄中队对古镇旅游业运营情况进行监督和检查;贞丰里居委会则对原住民和外来营业者进行社区化管理,限制居民对居住空间的肆意开拓。

企业组织及社会群体对古镇空间演化起到了直接的推动作用。江苏水乡周庄旅游股份有限公司从原住民手中购买或租用私房,统一进行商业化包装与开发;企业家对古镇沿街店铺以租用、购买的方式进行投资,开设餐馆、客栈等,商业空间急速扩张。大量外来营业者涌入古镇从事服务业、零售等行业,其中亦有部分自己开店成为私营业主;在古镇商业化势如破竹的背景下,越来越多的主要游线临街居住空间被原住民以“破墙、破窗”的粗暴方式进行商业化改造,仅1998—2002年4年时间内,就有约377栋民居破墙开店,餐饮零售空间沿街快速生长。零星民宿客栈空间沿主街点式分布,供远程游客过夜停歇。游客的需求及喜好引导着商业空间的发展,游线附近的次要街巷临街铺面也被开发,由此,古镇区商业空间呈现出沿河街生长、街巷蔓延的总体特征。周庄镇政府出资修缮文物保护单位,如张厅、沈厅、迷楼等,对外开放成为游客文化体验空间,呈团块状分散分布。外来营业者、游客和企业家等社会群体的加入破坏了原住民原有的社会网络,居住空间被外来营业者和游客挤压、侵占,居住空间逐渐被商业空间包围(图 5)。

|

图 5 异质行动者介入下周庄古镇空间演化示意图 Fig.5 Spatial Evolution of Zhouzhuang Ancient Town under the Intervention of Heterogeneous Actors 注:图A改绘自参考文献[2];图B改绘自《昆山市周庄镇总体规划(2005—2020)》;图C为作者自绘。 |

2005年,周庄古镇因商业味太浓被百家旅行社集体“封杀”,此次风波让周庄的领导意识到观光旅游带来的经济效益不能持久,旅游发展转型显得尤为迫切。行动者网络的目标意图通常与关键行动者的意图一致,作为观光旅游发展阶段关键行动者的周庄镇政府的旅游发展理念发生改变,发展目标转向休闲度假,并将江南水乡文化根植于古镇旅游,通过挖掘周庄历史文化促进游客体验式消费。行动者网络的重构与再演绎推动了古镇空间的进一步演化。

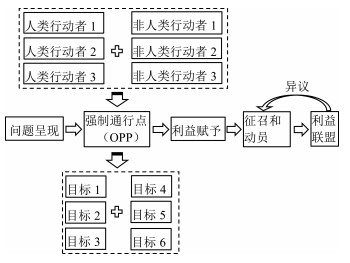

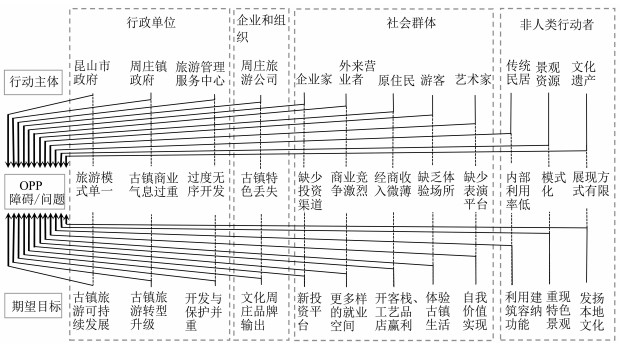

4.1 行动者网络构成转变随着旅游业主导方向转变,休闲度假转型阶段的行动者网络的强制通行点(OPP)亦改变,行动者网络的目标从“整治环境、发展观光旅游”转向“文化休闲度假旅游以促进周庄发展可持续”,随之一批新的异质行动者加入网络联盟中来。新加入的行动者主要包括昆山旅游度假区管委会、周庄镇旅游管理服务中心(由原古镇保护办公室和昆山市旅游监察大队周庄中队于2016年合并)、周庄古镇申遗办公室、周庄镇文体站、阮仪三城市遗产保护基金会周庄工作站、周庄镇民宿行业协会、艺术家、学者等人类行动者以及水乡实景演出、古镇保护与发展周庄论坛、休闲产品项目、文化创意项目等非人类行动者(表 2,图 6)。

| 表 2 休闲度假转型阶段行动者构成 Tab.2 Actors Composition in the Transformation Stage of Leisure Holiday |

|

图 6 休闲度假转型阶段的行动者与强制通行点 Fig.6 The Actors and OPP in the Transformation Stage of Leisure Holiday |

随着关键行动者意图改变,新加入的异质行动者重新征召与被征召。①行政征召:昆山市政府为了推动旅游业更好发展,2013年成立了昆山旅游度假区管委会,对以周庄古镇为首的旅游业发展进行宏观管控。在周庄镇政府的征召下,成立了古镇申遗办公室和文体站,申遗办公室除了负责古镇联合申遗工作外,还传达古镇保护的相关要求,文体站则负责文物点的保护和监督检查。周庄镇旅游管理服务中心在周庄镇政府征召下调整商业业态准入标准,限制零售和餐饮空间的开发。江苏水乡周庄旅游股份有限公司在镇政府的征召下将水乡品牌转向定位为“国际周庄、文化周庄”,其对其他行动者也起到了明显的征召作用;②景观征召:2007年周庄古镇入选5A级景区,意味着古镇旅游跨上新台阶,更多国内外企业家在利益吸引下被征召进来投资,大批游客在口碑效应召唤下涌入古镇游玩;③人文征召:2006年举办的第十一届中国周庄旅游节期间,法国阿尔勒市与周庄建立旅游友好合作关系,更多的境外游客参与到行动者联盟中来。2007年周庄镇政府在旅游节上首次推出水乡大型实景演出《四季周庄》,周庄文化遗产被深度挖掘并展示出来,更多艺术家和游客被征召。2008年起,在昆山市政府领导下发起主办了“古镇保护与发展周庄论坛”,古镇古村保护相关专家学者加入行动者网络。为打造以古镇生活体验为主的特色民俗板块,周庄传统手工艺人被召回。结合以上所述,形成了如图 7呈现的人类行动者和非人类行动者在行动者网络创建中的转译过程。

|

图 7 休闲度假转型阶段行动者网络 Fig.7 The Actor Network in the Transformation Stage of Leisure Holiday |

新的行动者通过网络运作进一步推动了古镇空间的变迁。对于管理层面的行动者而言,政府组织倡导、周庄旅游管理服务中心对商业准营证严格审批,调整原来的商业空间功能转向休闲度假服务。尽管在控制过度商业化方面采取了强制措施,但在巨大的利益驱使下餐饮零售空间仍不可避免地沿次级街巷见缝插针式蔓延。周庄申遗办公室和文体站的成立,为古镇自上而下保护提供了政策和行动支持,有效指导了古镇保护,为古镇保护再添屏障。

对企业组织层面的行动者而言,自2006年起,江苏水乡周庄旅游股份有限公司投资打造了花间堂、贞丰轩等精品客栈,周庄镇政府于2010年投资1.3亿进行古镇区民宿改造,部分原来的餐饮零售空间转变为民宿空间。2013年成立民宿行业协会,对民宿经营进行管理和指导。此外,外来营业者租用公房经营民宿,部分原住民也加入到民宿改造行列中来,把深居内隅的自家房屋改造成民宿,“民宿之风”愈刮愈大,越来越多的居住空间被改造成民宿空间,民宿客栈空间呈多点连片式散布在居住空间内部。总体而言,商业空间呈现网状渗透、见缝插针式扩张。

为贯彻“文化周庄”理念,周庄镇政府动员了多方行动主体进行文化体验空间开发,政府和企业家联合开发了纸箱王文创乐园、江南民俗文化体验街区等文化创意项目。与此同时,企业家和外来营业者还引进了创意休闲主题吧、猫的天空之城概念书店等项目,小型文化体验空间明显增多,由于其对安静清幽的环境以及较大停歇场地的需求,大多向街区居住空间内部纵向延伸,文化体验空间呈条块衍生、分散分布的空间特征。居住空间与商业空间杂糅,居住空间被商业空间和文化体验空间侵占(图 8)。

|

图 8 行动者网络重构下周庄古镇空间演化示意图 Fig.8 The Spatial Evolution Diagram of Zhouzhuang Ancient Town under the Reconstruction of Actor Network 注:图B改绘自《昆山市周庄镇总体规划(2005—2020)》;图D为作者据实地调研情况自绘;图E为作者自绘。 |

本文基于行动者网络理论,以周庄古镇为例,解析了观光旅游和休闲度假两个阶段的行动者网络构成及其对古镇空间演化的作用路径。从观光旅游阶段到休闲度假阶段,关键行动者意图、行动者网络结构的变化,推动了周庄古镇空间重构和演化。

(1)在周庄古镇观光旅游发展阶段行动者网络中,以周庄镇政府为关键行动者,通过转译,以行政征召和环境整治征召为主要征召方式,将目标不同的异质行动者吸纳其中,使周庄古镇从一个偏远小镇转变为观光旅游古镇,推动了商业空间、文化体验空间和居住空间的演化,表现为商业空间沿河街生长、街巷蔓延,文化体验空间团块点缀,居住空间被商业空间包围的空间特征。

(2)在休闲度假转型阶段的行动者网络中,关键行动者周庄镇政府将文化创意和休闲度假产业引入旅游发展,将更多元的异质行动者征召到网络中以满足多方利益诉求。行动者网络重构进一步推动了古镇空间演化,具体表现为餐饮零售空间见缝插针式蔓延,民宿客栈空间多点连片式渗入居住空间内部;文化体验空间条块衍生,居住空间被商业空间和文化体验空间全方位侵占,愈发分散碎化。

5.2 讨论研究表明,周庄古镇空间演化是一种政府主导下的多元行动者作用路径。在旅游业发展驱动下,在古镇物质空间愈发精致的同时,原住民日常生活空间原真性却逐渐遗失,丢失了特有的原生水乡生活氛围。古镇空间的实践建构与展示意义超出了其应承载的社会生活和文化传承内涵。

在认识论层面,行动者网络理论秉持人类与非人类行动者的对称性原则,弥合了主客观、自然与社会之间的长期对立,也将空间“自然”和“社会”二重属性割裂重新缝合在一起。在方法论层面,行动者网络理论推动了知识的理性建构向事实的实践建构转变,在空间研究上则具体体现为空间的“实践建构”取代“社会建构”。作为行动者网络的重要阐释者,拉图尔(B. Latour)指出,事实只有通过实践来理解和建构,而实践则是人类和非人类行动者交互作用的场域[20]。空间实践是人类和非人类行动者共同作用的结果,人类和非人类行动者又总是根植于地方情景。行动者网络理论给我们一个重要启示是:空间研究应高度重视地方情景,特别是原住民这一行动者。本文仅以周庄古镇为例,分析了其空间演化的机制。然而在不同的自然和社会条件下,行动者及其网络结构各异,强化不同地域类型古镇空间的研究,探究古镇空间演化的共同规律,是笔者今后拟深化的研究工作。

注释:

① 资料来源:《周庄古镇保护暂行办法》若干规定。

| [1] |

阮仪三, 袁菲. 迈向新江南水乡时代——江南水乡古镇的保护与合理发展[J]. 城市规划学刊, 2010(2): 35-40. [Ruan Yisan, Yuan Fei. Aheading to the new-water-town-era:Conservation and development of the historic water towns south of the Yangtze River[J]. Urban Planning Forum, 2010(2): 35-40.] |

| [2] |

吴骁骁, 苏勤, 姜辽. 旅游商业化影响下的古镇居住空间变迁研究——以周庄为例[J]. 旅游学刊, 2015, 30(7): 26-36. [Wu Xiaoxiao, Su Qin, Jiang Liao. Residential space evolution under tourism commercialization:A case of Zhouzhuang[J]. Tourism Tribune, 2015, 30(7): 26-36.] |

| [3] |

吴丽敏, 黄震方, 曹芳东, 等. 旅游城镇化背景下古镇用地格局演变及其驱动机制——以周庄为例[J]. 地理研究, 2015, 34(3): 587-598. [Wu Limin, Huang Zhenfang, Cao Fangdong, et al. Land use pattern evolution and its driving mechanism of an ancient town under the background of tourism urbanization:A case study of Zhouzhuang[J]. Geographical Research, 2015, 34(3): 587-598.] |

| [4] |

黄睿, 曹芳东, 黄震方. 新型城镇化背景下文化古镇旅游商业化用地空间格局演化——以同里为例[J]. 人文地理, 2014, 29(6): 67-73, 66. [Huang Rui, Cao Fangdong, Huang Zhenfang. Spatial pattern evolution of cultural town tourism commercial land with the background about new urbanization:A case study of Tongli[J]. Human Geography, 2014, 29(6): 67-73, 66.] |

| [5] |

刘俊, 袁红. 1998-2009年重庆市磁器口古镇旅游用地空间结构演变[J]. 地理科学进展, 2010, 29(6): 657-662. [Liu Jun, Yuan Hong. The evolution of tourism spatial pattern of Ciqikou ancient town in Chongqing from 1998 to 2009[J]. Progress in Geography, 2010, 29(6): 657-662.] |

| [6] |

李建伟, 朱菁, 尹怀庭, 等. 历史古镇空间格局的解读与再生——以华阳古镇为例[J]. 人文地理, 2008, 23(1): 43-47. [Li Jianwei, Zhu Jing, Yin Huaiting, et al. Analysis and regeneration on the space structure of Huayang historic town as a case study[J]. Human Geography, 2008, 23(1): 43-47.] |

| [7] |

朱昌茂, 车震宇. 旅游城镇化背景下和顺古镇空间形态演变特征及动力机制研究[J]. 华中建筑, 2015, 33(12): 148-152. [Zhu Changmao, Che Zhenyu. Study on the characteristics and motive mechanism for the space morphological transformations of Heshun town under the background of tourism urbanization[J]. Huazhong Architecture, 2015, 33(12): 148-152.] |

| [8] |

郭文, 黄震方. 基于场域理论的文化遗产旅游地多维空间生产研究——以江南水乡周庄古镇为例[J]. 人文地理, 2013, 28(2): 117-124. [Guo Wen, Huang Zhenfang. A field theory to the production of multi-dimensional space of cultural heritage tourism destination:A case study of Zhouzhuang ancient town[J]. Human Geography, 2013, 28(2): 117-124.] |

| [9] |

郭文, 王丽, 黄震方. 旅游空间生产及社区居民体验研究——江南水乡周庄古镇案例[J]. 旅游学刊, 2012, 27(4): 28-38. [Guo Wen, Wang Li, Huang Zhenfang. Study on the production of tourism space and residents' experience:A case study of Zhouzhuang ancient water town in the south of Yangtze River[J]. Tourism Tribune, 2012, 27(4): 28-38.] |

| [10] |

艾少伟, 苗长虹. 从"地方空间"、"流动空间"到"行动者网络空间":ANT视角[J]. 人文地理, 2010, 25(2): 43-49. [Ai Shaowei, Miao Changhong. "Space of places", "space of flows" and "space of actor-networks":From the perspective of ANT[J]. Human Geography, 2010, 25(2): 43-49.] |

| [11] |

姜辽, 苏勤. 周庄古镇创造性破坏与地方身份转化[J]. 地理学报, 2013, 68(8): 1131-1142. [Jiang Liao, Su Qin. Creative destruction and transformation of place-base didentity in ancient town of Zhouzhuang[J]. Acta Geographica Sinica, 2013, 68(8): 1131-1142.] |

| [12] |

陈培培, 张敏. 从美丽乡村到都市居民消费空间——行动者网络理论与大世凹村的社会空间重构[J]. 地理研究, 2015, 34(8): 1435-1446. [Chen Peipei, Zhang Min. From beautiful village to urbanresidents' consumption space:Actor-network theory and the socialspace reconstruction of Dashiao village[J]. Geographical Research, 2015, 34(8): 1435-1446.] |

| [13] |

Callon M. The sociology of an actor-network: The case of the electricvehicle[M]//Callon M, Law J, Rip A. Mapping the Dynamics ofScience and Technology. London: Mac-millan Press, 1986: 19-34.

|

| [14] |

刘宣, 王小依. 行动者网络理论在人文地理领域应用研究述评[J]. 地理科学进展, 2013, 32(7): 1139-1147. [Liu Xuan, Wang Xiaoyi. Areview on the application of actor network theory to human geography[J]. Progress in Geography, 2013, 32(7): 1139-1147.] |

| [15] |

阮仪三. 周庄[M]. 杭州: 浙江摄影出版社, 2014. [Ruan Yisan. Zhouzhuang[M]. Hangzhou: Zhejiang Photography Publishing House, 2014.]

|

| [16] |

卞显红. 江南水乡古镇旅游业转型动力机制及路径研究[J]. 城市发展研究, 2010, 17(7): 119-126. [Bian Xianhong. Research on dynamiske mechanisms during tourism industry transition developmentand its transitional pathes of ancients towns in the southern water areas[J]. Urban Studies, 2010, 17(7): 119-126.] |

| [17] |

列斐伏尔H.空间: 社会产物与使用价值[M]//包亚明.现代性与空间的生产.王志弘, 译.上海: 上海教育出版社, 2003. [Lefebvre H. Space: Social products and use value[M]//Bao Yaming. Modernityand Space Production. Wang Zhihong, trans. Shanghai: ShanghaiEducation Press, 2003.]

|

| [18] |

郭文, 王丽. 文化遗产旅游地的空间生产与认同研究——以无锡惠山古镇为例[J]. 地理科学, 2015, 35(6): 708-716. [Guo Wen, Wang Li. The production of space and identity in cultural heritage tourismdestination:A case study of Huishan ancient town inWuxi, China[J]. Scientia Geographica Sinica, 2015, 35(6): 708-716.] |

| [19] |

杨忍, 徐茜, 周敬东, 等. 基于行动者网络理论的逢简村传统村落空间转型机制解析[J]. 地理科学, 2018, 38(11): 1817-1827. [Yang Ren, Xu Qian, Zhou Jingdong, et al. Mechanism of rural space transformation in Fengjian acient village of Shunde District, Foshan, basedon the actor network[J]. Scientia Geographica Sinica, 2018, 38(11): 1817-1827.] |

| [20] |

刘文旋. 从知识的建构到事实的建构——对布鲁诺·拉图尔"行动者网络理论"的一种考察[J]. 哲学研究, 2017(5): 118-125, 128. [Liu Wenxuan. From construction of knowledge to construction of fact:An analytical review of Bruno Latour's actor-network theory[J]. Philosophical Research, 2017(5): 118-125, 128.] |