音乐作为文化景观的一种形式,在传递力量和唤醒情感的同时,重塑着人与人、人与地方之间的联系。作为人们情感经验的分享纽带,音乐的内涵和意义在不断得到突显和深化。城市歌曲作为一种赋权媒介[1],体现了人们对于城市在不同阶段的意象认知、情感表达和文化认同,能够联系到意义的生产、文化的创造乃至秩序的构建。

人对地方经验的认识和了解会影响其意象生产和情感反应[2],同时人的感知和记忆在很大程度上取决于地方环境本身的特点[3, 4]。地方意象具有明显的社会文化属性[5],对于地方意象的理解往往深植于更为广阔的社会关系中。

本文以北京市1949年以来的城市流行歌曲为研究素材,探讨了北京城市歌曲中地方意象的认知结构和表现特征,以期更好地理解城市歌曲所具有的创造和重构地方意象的力量,理解音乐在人与地方的联系中所发挥的作用。

2 文献综述 2.1 音乐地理学相关研究20世纪50年代,匈牙利人Bence[6]最早从地理的角度探讨了音乐文化和风格的盛衰与地理环境因素的关系。1968年,滑铁卢大学Peter Hugh Nash完成了第一篇由专业地理学家撰写的音乐学术文章《音乐区域与地域音乐》(Music Regions and Regional Music)[7],对16种音乐活动绘制地图并进行分析。1971年,Larry Ford发表了第一篇音乐地理的长篇文章,讲述了摇滚音乐起源、演变和扩散中的地理因素[8]。1974年在北美文化调查学会(SNACS)后,音乐文化景观成为文化地理学的一个新分支[9]。1993年英国伦敦大学“音乐之地方(Place of Music)”会议的召开[10],使得音乐地理受到了经济地理、景观、文化地理等多方关注。1998年,Carney[9]对音乐地理30年来的发展进行了综述,探讨了世界各地民族音乐的特性与民族文化的关系。

20世纪80和90年代,随着人文地理学的“文化转向”,呈现与描绘地理景观的信息不再被视为中立,而是被认为代表着一系列动态文化机制和社会关系[11]。音乐所蕴含的更加广泛的社会文化意义,成为新文化地理学思维模式下的关注点。张述林[12]认为,音乐地理是探讨不同地域音乐表现出的地域特征和差异,从而认识音乐语言在不同地理背景中的表现功能。1995年,Kong[13]将音乐地理研究总结为五个主要领域,包括音乐要素空间分布[14]、音乐空间动态传播[15]、音乐区域划界[16, 17]、音乐地方性[18]和音乐地理主题分析。在此之后,音乐被视为一种理解特定时期社会经济和政治生活的途径[19],学者们对基于音乐的文化身份[20]、音乐家[21]、音乐场所[22]、音乐产业[23]等不同方面进行研究。21世纪初,地理学家更加重视实践导向的研究,不仅关注了音乐的表现形式、创作元素等,而且关注了与音乐相关的情感体验[24]。例如,Brandellero等[25]对1960至2010年之间的荷兰音乐场所进行了地图分析,关注记忆作品叙事在地方音乐场所合法赋权和持续发展方面的作用。刘晨等[1]认为音乐研究要关注声音景观(soundscape)的特性、音乐及其文化价值[26]、不同音乐流派的地理特性和不同地方尺度的音乐[27],以及音乐对地方认同和空间的建构力量[28]。

从音乐地理学的研究发展来看,早期关注“音乐与地理”的探讨,强调其所代表的地方文化景观独特性和区域差异性;之后,开始讨论“音乐与地方”、“音乐与情感”、“声音景观”等,强调音乐在社会文化生活中的话语权及其蕴含的地方意义。然而,现有研究对音乐的创作、传播、反馈等过程与地方联系的解读欠缺,音乐作为文化景观的塑造力和影响力研究有待补充。

2.2 音乐中地方意象研究地方意象通常被定义为人们对于特定地方所持有的信念、印象、观念和感知的总和[29],是一种基于大量信息选择之上所形成的心理构造[30],相关研究内容聚焦在个体或群体对地方环境的经验性评价或认知加工结果的呈现上[31]。

地方,作为音乐创作的场所,是声音和共鸣的孕育者[32]。音乐是了解地方意象和特性的重要来源[13],能够通过一系列创作元素和艺术表现完成对地方意义的建构。Sancar[33]认为音乐是反映作曲家、诗人和表演者个人情感的艺术形式,以伊斯坦布尔城市为对象创作歌曲并广泛传播,是一种表达地方依恋的独特方式,超越了传统方法论中主观与个人、客观与普遍的二分法,有助于了解不同人群和不同类型地方依恋的本质。Jarvis[34]和Marcus[35]在摇滚歌曲的歌词中辨析了包括城市意象在内的多种主题。Henderson[36]研究了1890至1970年间流行音乐中对纽约市的态度和看法。Mthatiwa等[37]对马拉维流行音乐中描述的城市意象进行了分析,结合马拉维城市化的发展历程和歌词文本,总结了歌曲中人们对城市的描绘经历和态度转变。

对音乐与地方关系的解读,传达了人们对地方在不同维度的意象认知、情感表达和文化认同,体现了音乐中地方意象表达的多元性和情感性。然而,现有研究受限于传统的研究素材和研究方法,尤其缺少系统性、计量化的分析工具,难以对音乐中地方意象的塑造进行合理呈现和归纳,对于音乐和地方意象的探讨仍然有待拓展。

3 研究方法与数据来源 3.1 研究方法关键词共现分析来源于文献计量学,将期刊文章、学位论文等文献中两篇或多篇论文使用同一关键词的现象称为关键词共现。通过统计关键词共现的频率并进行多元统计分析,能够根据词汇间的亲疏关系分析预测其中的热点主题[38],从而总结该领域研究内容成果和学科发展态势,因此被广泛应用于人工智能、文献计量、信息科学和图书馆学等领域。

社会网络分析是一种比较普遍的研究社会过程和问题的方法,UCINET和Gephi是其常用软件[39]。社会网络分析以“关系”作为基本分析单位,采用图论工具、代数模型技术描述关系模式并探究其对结构中成员或整体的影响[40]。从社会网络分析的视角来看,关键词即为关系网络中的节点,共现现象由节点与节点之间的联系体现,由此在关键词共现网络基础上可以进行社会网络量化分析,从而反映不同节点所处的位置、角色和关系。目前,这种方法除了在文献计量的基础上探讨社会学、经济学、管理学等领域的热点话题、发展趋势外,也应用于传播学、心理学、地理学等学科,例如景区网络文本分析[41]、城市群经济空间联系[42]等。

城市歌曲歌词内容与呈现方式密切相关,例如歌曲描述对象、高频关键词、共现关系等,在特定的历史时期都具有或隐或显的规则。通过构建歌词词汇共现网络并进行社会网络分析,能够发现城市歌曲中地方意象表达的认知结构和表现特征。

3.1.1 整体网络特征指标整体网络特征指标主要包括了网络密度(density)、网络关联度(connectedness)、网络效率(efficiency)等。网络密度为实际拥有的关系数与整个网络最大可能关系数之比,其值大小反映了网络节点关联的密疏。网络关联度反映了网络自身的稳健性和脆弱性,如果网络中的多条线都通过某一个节点,那么该网络具有较小的关联度,网络稳健性弱。网络效率反映了网络中各节点之间的连接效率,网络效率越低说明节点之间存在越密集的连线,整体联系更加紧密。

3.1.2 节点中心性指标通过度(degree)、加权度(weighted degree)、点度中心性(degree centrality)、中介中心性(betweenness centrality)及特征向量中心性(Eigen centrality)等指标,能够对网络节点的中心性进行判断。度和加权度反映的是个体节点在整体网络中的位置情况,度越高说明该节点与越多的其他节点联系,加权度越高说明该节点与其他节点的联系频数越多。点度中心性是将个体节点的度除以与其他节点最大可能的连接数,通过标准化能够消除网络规模变化的影响。中介中心性反映个体节点控制其他节点之间关联关系和信息传播的能力。特征向量中心性重点考虑其连接节点的数量(即该节点的度)以及相连节点的重要性。

3.1.3 核心—边缘模型核心—边缘模型(core-edge analysis)是根据网络中节点间联系的紧密程度,通过计算核心度对节点所处的位置进行量化,得到密度较高的核心节点和密度较低的边缘节点,核心节点在网络中占有更重要的地位。

3.1.4 社区检测社区检测(community detection)是用来揭示网络聚集行为的一种技术。社区检测本质是网络聚类方法,每个社会网络由若干个“社区”(community)构成,通过计算模块度(modularity)[43]指标能够将网络划分为内部性质相近的若干社区,对于联系紧密的两个节点,边的权重越大越容易划分至相同的社区中。

3.2 数据来源本文选择1949年以来以北京为描写对象的华语流行歌曲为研究素材,研究数据来源于虾米音乐、QQ音乐、网易云音乐三大华语音乐平台,并从网络补充了部分早期具有代表性的北京城市歌曲。数据收集是在平台歌词检索、歌单检索中以城市名“北京”为关键词检索采集,并进行数据清洗、人工筛选,选取以城市景观描述、城市情感传达、城市文化传播等作为主要内容的歌曲。在数据清洗过程中,重点剔除了包含多个城市名、无针对性的歌曲,去除城市名有歧义和无关歌曲,以及重复翻唱的歌曲。最终得到118首北京城市歌曲的歌名、歌词、演唱者、发行时间、热门评论等数据内容,作为本文分析基础。

将118首歌曲的歌词(共58199个字)进行分词统计,得到445个主要词汇、11455条共现关系,在UCINET和Gephi中构建共现网络并进行社会网络分析。网络中的每个节点代表一个词汇,连线表示相连的两个词汇共同出现在一首歌曲的歌词中(即共现关系),连线的权重表示共现的频数,由此来刻画歌词中地方意象的特征。

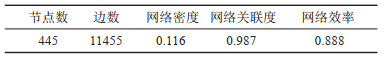

4 词汇共现网络分析 4.1 整体网络特征分析运用社会网络分析方法,通过计算网络密度、网络关联度和网络效率的值来刻画网络的整体关联特征,结果见表 1。网络密度为0.116,网络关联度为0.987,词汇之间联系紧密度低,整体较为稳健。可见网络边缘节点数量较多,词汇属性多重、维度多元、元素多样,能够全面地反映城市歌曲中的地方意象。同时,网络效率为0.888,可见在网络中心通过主要节点提高了连接效率,即存在着若干个具有代表性的地方意象元素节点。

| 表 1 词汇共现网络整体特征指标 Tab.1 Overall Indexes of Vocabulary Co-occurrence Network |

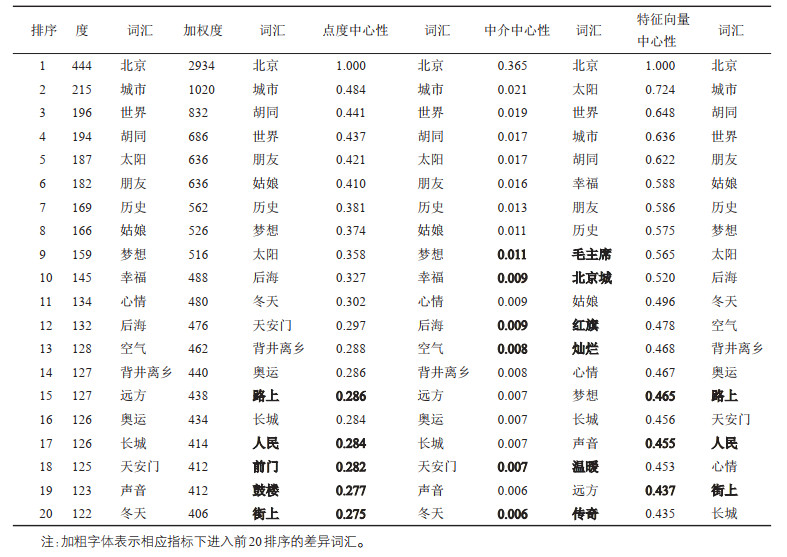

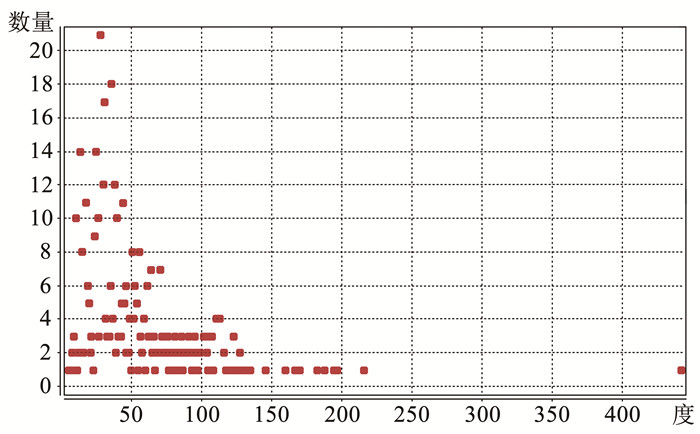

通过计算网络中各节点的度、加权度、点度中心性、中介中心性及特征向量中心性等指标,能够反映主要词汇的中心性,各指标排序前20的词汇见表 2。网络的平均度为51.483,平均加权度为137.789,可见该网络的连接度一般,网络中各节点的度分布见图 1。

| 表 2 网络度和中心性指标排序前20词汇 Tab.2 Top 20 Vocabulary of Network Degree and Centrality Index |

|

图 1 网络节点度分布 Fig.1 Distribution of Network Node Degree |

从度、点度中心性来看,排序前20的词汇能够代表网络的中心行动者,关联其他节点的能力较强。主要词汇围绕着“北京”这一“城市”,内容有以“天安门”、“长城”等词为代表的空间场所,以“朋友”、“姑娘”、“梦想”等词为代表的生活写照,以“幸福”、“心情”、“背井离乡”等词为代表的情感抒发,以“奥运”、“历史”、“世界”等词为代表的社会话题。从加权度和特征向量中心性来看,在上述词汇之外,以“前门”、“鼓楼”、“路上”为代表的物质空间词汇排序上升,可见人们对城市的感知和记忆在很大程度上取决于空间环境。从中介中心性来看,“毛主席”、“北京城”、“红旗”、“灿烂”、“温暖”、“传奇”这些词汇排序上升,可见依托于这些词汇的歌曲表达主题明确,在信息传达中具有重要的中介作用。

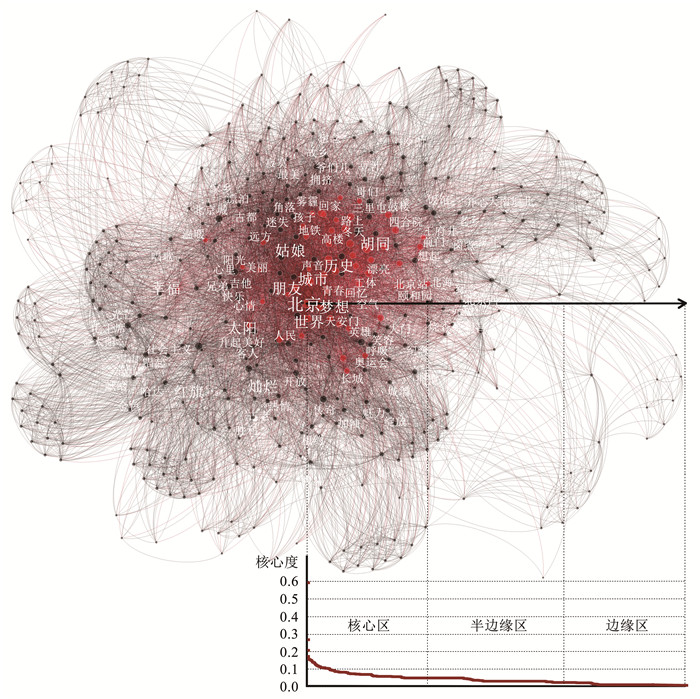

4.3 核心—边缘结构分析运用UCINET软件中核心—边缘模型对词汇共现网络进行分析,词汇核心度的均值为0.027,最大值为0.565,最小值为0。根据核心度的计算结果,将值大于0.057、排序前56位词汇纳入核心区,通过Gephi采用OpenOrd布局进行网络可视化,可以看到整个词汇共现网络呈现出“核心+半边缘+边缘”的圈层结构,如图 2所示。

|

图 2 词汇共现网络核心—边缘划分 Fig.2 Core-Edge Division of Vocabulary Co-occurrence Network |

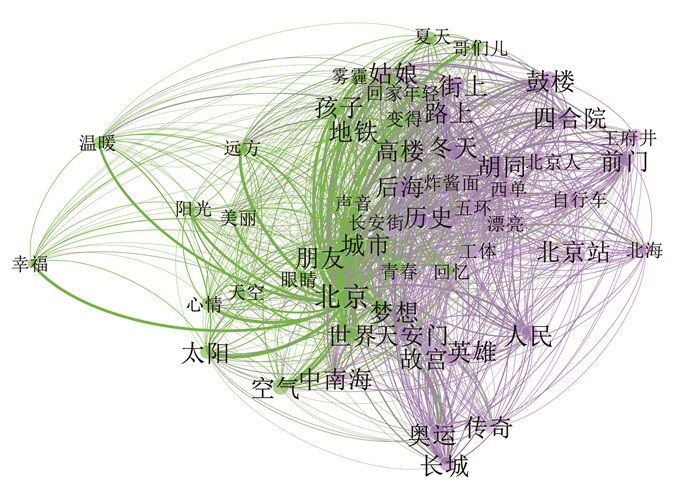

其中,核心区词汇核心度最高,与其他节点联系紧密,汇聚了歌曲歌词的共性元素。对核心区词汇进行社区检测,可以将其划分为物质空间和社会心理两个维度的意象元素,分别用紫色和绿色线条表示,如图 3所示。物质空间意象元素以“四合院”、“后海”、“长安街”等词为代表,对地方空间结构、环境特征、城市格局等进行描述;社会心理意象元素以“朋友”、“梦想”、“姑娘”等词为代表,对城市活动、地方文化、民俗风情等进行描述。通过对核心区词汇意象元素的类型划分,反映了人们认知地方意象的两个主要维度。

|

图 3 核心区词汇社区检测 Fig.3 Community Detection of Vocabulary in Core Area |

半边缘区词汇主要围绕着核心区词汇充分拓展意象内容,集中体现了部分歌曲表达的某一类主题。例如“红旗”、“北京城”、“纪念”等词,主要体现了北京作为政治中心的意象;“豆汁”、“油条”、“胡同儿”等词,主要体现了北京独具特色的地方文化。由此可见,对半边缘区词汇进行分类,能够更好地理解不同主题下北京地方意象的特征。关注半边缘区词汇,为后文的社区检测和地方意象特征归类提供了参考。

边缘区词汇往往聚合在某一个半边缘区节点上,反映了基于具体歌曲的个性化表达。例如“霜叶”、“云海”、“叠翠”等词,体现了作词人对北京壮丽景观的个性化描述;再例如“巴扎嘿”、“青稞”、“哈达”等词,反映了藏族人这一独特群体对北京城市的情感,融入了该群体自身的文化特色。由此可见,边缘区词汇体现了不同个体、不同主题的地方意象表达。

总体来看,整个词汇共现网络呈现“核心+半边缘+边缘”的圈层结构,核心区词汇汇聚歌曲歌词表达的共性元素,半边缘区词汇充分拓展意象内容,边缘区词汇进行具体歌曲的个性化表达。边缘区与半边缘区词汇并无明确划分,主要体现了歌曲词汇内容个性化的强弱。通过共性到个性的圈层渐变,反映了地方意象认知结构的秩序层次。

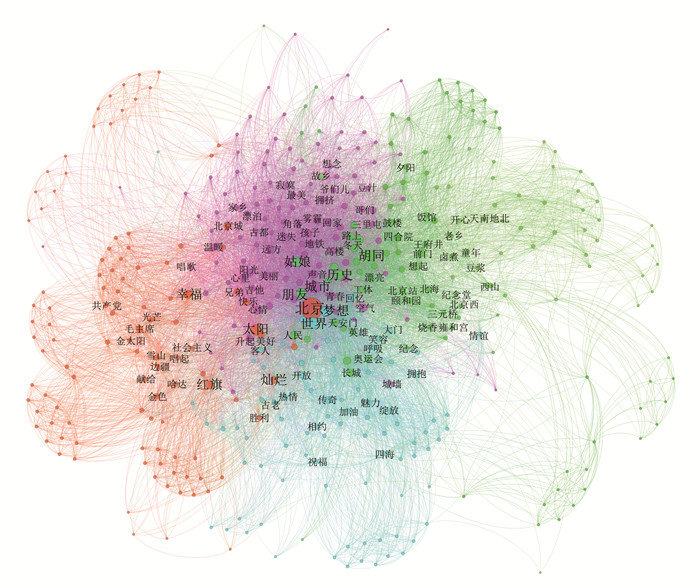

5 地方意象特征分析通过对词汇共现网络进行社区检测,能够对城市歌曲表达的地方意象特征进行划分。在此基础上,结合网络中半边缘区词汇的特点,并综合分析歌曲创作元素特性,可以将网络中地方意象表达的内容总结为强政治性、显地方性、高象征性、泛世俗性4类特征,分别用橙色、绿色、蓝色、紫色线条来代表,如图 4所示,并结合词汇所对应的具体歌曲进行分析。

|

图 4 词汇共现网络社区检测 Fig.4 Community Detection of Vocabulary Co-occurrence Network |

强政治性的歌曲是在早期国家建立、地区解放的背景下创作的,高频词有“毛主席”、“幸福”、“雪山”等。这类歌曲曲调热情洋溢,旋律轻快愉悦,音乐创作风格“高、强、硬、响、快”[44],以乐观自信、昂扬豪迈为基本格调,以“北京”作为歌颂对象塑造和巩固了国民对于首都的认可、国家的热爱、新中国的期待,反映了广大人民的乐观主义情绪和积极奋发的精神面貌。歌曲中的主要地点词汇包括“天安门”、“北京城”、“北京的金山”等,代表性歌曲有《我爱北京天安门》、《满怀深情望北京》、《北京的金山上》等。例如,《北京的金山上》歌词“……北京的金山上,光茫照四方,毛泽东思想哺育我们成长,翻身农奴斗志昂扬,建设社会主义的新西藏……”,充分展现了西藏人民在共产党的领导下创造幸福新生活的情景,表达了百万翻身农奴对北京、对解放军、对毛主席、对党的热爱之情。此类歌曲以北京首都作为新中国的代表,从群体性客位的视角对社会主义建设、中国共产党进行赞美,由官方认可的民族音乐家进行创作和演唱,以政治力量为主导动力,突出当时北京“国家政治中心”的地方意象。

5.2 显地方性显地方性的歌曲是在北京城市大力建设、经济蓬勃发展的背景下创作的,高频词有“胡同”、“前门”、“饭馆”等。此类歌曲多以京腔京韵的戏歌形式进行编曲、演绎,旋律婉转悠扬、娓娓道来,歌颂当时北京日新月异的新风貌和祖国欣欣向荣的美好景象。在音乐形态、演奏配器、演唱方法、审美情感和歌词塑造上,都具有民族意蕴[44]。此类歌曲以民族音乐家主导创作和演唱,流行歌手初露头角,歌词内容融入地方特色元素,代表性歌曲包括《故乡是北京》、《北京的桥》、《北京小吃》等。以《故乡是北京》为例,歌词“……我还是最爱我的北京,不说那天坛的明月,北海的风,卢沟桥的狮子,潭柘寺的松,唱不够那红墙碧瓦太和殿,道不尽那十里长街卧彩虹,只看那紫藤古槐四合院……”生动地描绘了北京特色景观,以京腔京味的演唱传达出对北京风土人情的热爱,讲述北京风俗、弘扬京剧国粹。显地方性歌曲将北京这座城市的特色景观和文化底蕴纳入唱法、编曲、音调等编排,北京作为“国家文化中心”的意象得到强化突显。

5.3 高象征性高象征性的歌曲是在奥运会举办的背景下创作的,高频词有“传奇”、“世界”、“梦想”等。此类歌曲通俗易懂,委婉动听,节奏轻快,具有民谣特色。歌曲从群体性主位视角出发,将“北京”作为梦想之都、国际城市进行构建,强调北京作为“国际交往中心”的地方意象。以奥运会为主题的代表性歌曲有《北京欢迎你》、《相约北京》、《微笑北京》等,例如《相约北京》歌词“……草原高举金色的酒杯,把世界邀请,雪山捧起洁白的哈达,献给四海宾朋,所有吉祥的声音,都在祝福,让我们和心中的奥林匹克,相约北京……”,反映出北京举办奥运会背景下,国民作为群体性主位所表达的开放欢迎、热情邀约的态度。在奥运会的影响下,北京作为梦想之都的歌曲也逐渐涌现,例如《赶着马车去北京》、《站在草原望北京》等歌曲,通过歌词“……五星红旗,随风飘逸着光荣,长大后的我,追着最初时的梦,一路唱着牧歌,出发在旅程,带上草原的热情,千里去远行,赶着梦里的马车,去呀去北京……”,旋律热情洋溢,节奏欢快动感,表达了对北京的向往之情。此类歌曲以官方主导的创作演绎为主,借以奥运会这一国际事件塑造了北京国际化大都市的新形象,同时辅以多主体创作的追梦歌曲,弘扬正能量,构建新北京。

5.4 泛世俗性泛世俗性的歌曲是在互联网快速发展、自媒体不断涌现的背景下创作的,高频词有“朋友”、“姑娘”、“青春”等。此类歌曲旋律多样,内容丰富,情感多元,歌曲创作话语权不断破碎化,形成了大规模、多主体的全民表达。其中,最突出的两类演唱主体是老北京人和北漂人,并形成了两个视角下不同的北京地方意象。以老北京人视角创作的代表性歌曲有《北京咳嗽》、《老北京》、《这儿,北京》等,以说唱、流行风格较为突出。例如,歌曲《另一个北京》歌词中写到:“……野模、假网红和不拍戏的演员,起步在百子湾凑成了一个圈,霸占完了双井霸占高碑店,然后把梦想带进了三里屯儿的酒店……”,“……他们只需要更多的金融街,因为他们只在乎赚钱,他们不需要宣武和崇文,有谁会在乎老北京的内涵……”,以说唱形式进行节奏强烈、吐字紧凑的情感表达,传递出老北京人对现状的不满和质问。另一方面,以北漂人视角创作的代表性歌曲有《北京北京》、《十年北京》、《晚安北京》等,这类歌曲旋律相对苍凉低沉,以民谣、摇滚形式居多,描写世俗化的人物、事件和场所,例如《北京北京》“……北京咖啡馆与广场有三个街区,就像霓虹灯到月亮的距离,人们在挣扎中相互告慰和拥抱,寻找着追逐着奄奄一息的碎梦……”,歌曲将北漂人对北京的渴望、彷徨、哀伤、绝望等感情淋漓尽致地表达。在社会话语权不断破碎发展的情形下,塑造了多主体视角下生活化、世俗化的北京地方意象。

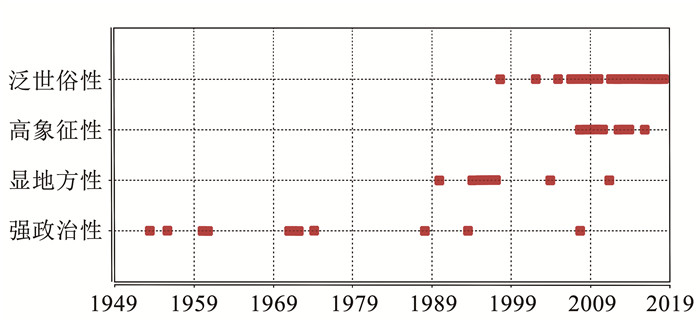

5.5 时间变化特征通过对4类特征北京城市歌曲的分析,反映出地方意象的形成受制于一定时空范围内的社会结构和经济制度,以及决定这种制度结构的政治背景和意识形态[45]。将118首歌曲及特征与发行年份进行对应,可以发现4类特征的分布具有明显的时间变化特征,如图 5所示。20世纪90年代以前,歌曲表达以“人民之情”,“革命之情”为主,城市歌曲中地方意象以强政治性为主,具有强烈的政治作用;20世纪80年代末,歌曲内容开始重视对民族文化原生形态的追求,关注地方性和传统文化内涵,并在90年代中期达到创作高峰;90年代末期逐渐出现了泛世俗性的歌曲,在2010年以后达到了创造繁荣期,反映了现代社会的文化多元融合加快,社会人群流动性加强,阶层分化日益明显,群众自我意识凸显,探索批判氛围浓厚,形成多元主体的多样价值观;同时,在2008年奥运会时期,涌现了一大批以高象征性为主要特征的歌曲并持续传播,反映了中国以“和而不同”的姿态对接国际多元文化、加强文化自信建设的现代化进程。由此可见,这4类特征并不是单一出现的,而是彼此交叠、并存共生,城市歌曲的主旋律在不同时期以某个特征为主,这与国家政治建设、城市发展历程、社会意识转变、人口地域流动等时代背景相关,体现了城市歌曲作为赋权媒介的表征力量和地方意象作为呈现结果的建构过程。

|

图 5 四类特征歌曲的发行年份分布图 Fig.5 Distribution of Songs' Release Years with Different Characteristics |

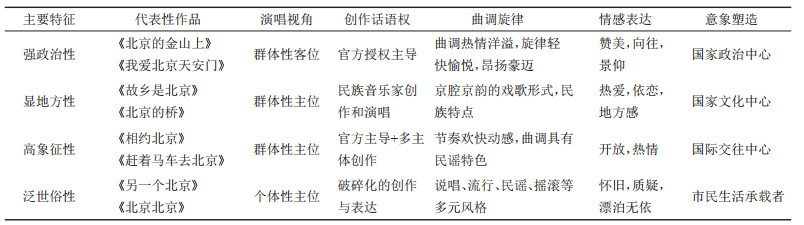

整体来看,通过对4类特征歌曲的创作背景解读和时间分布分析,发现城市歌曲存在如表 3所示的时间变化特征:城市歌曲歌词内容从单一、热情的赞美歌颂向多元、复杂的生活描述转变,演唱视角从群体性客位的集体歌唱向个体性主位的个性表达转变,创作话语权从官方授权、官方主导向破碎化、多主体、全民创作转变,情感表达从模糊化、抽象化的积极情感向具体化、个性化的多元情感转变,意象塑造从国家政治中心、国家文化中心、国际交往中心向市民生活承载者的世俗化意象转变。

| 表 3 北京城市歌曲中地方意象特征总结 Tab.3 Characteristics of Place Image in Beijing City Songs |

本文通过构建城市歌曲中地方意象词汇共现网络,利用整体网络指标、节点中心性、核心—边缘模型和社区检测等社会网络分析方法,对地方意象的认知结构和表现特征进行分析。

从网络密度、网络关联度、网络效率和节点中心性来看,北京城市歌曲中地方意象词汇共现网络属性多样,维度多元,能够清晰地反映地方意象的方方面面,同时存在着若干个具有代表性的元素节点。

从核心—边缘分析来看,整个网络呈现出“核心+半边缘+边缘”的圈层结构,以核心区词汇所呈现出的物质空间和社会心理两个维度的意象元素认知为主,半边缘区词汇充分拓展意象内容,边缘区词汇进行具体歌曲的个性化表达。

从社区检测来看,可以将词汇共现网络划分为强政治性、显地方性、高象征性、泛世俗性的4类特征,并在歌曲的歌词内容、曲调旋律、演唱视角、创作话语权、情感表达、意象塑造等方面得以体现,从而反映了不同时代背景下北京城市歌曲中地方意象的生产与变化。

6.2 研究启示基于北京城市歌曲歌词的词汇共现网络能够全面地反映地方意象的呈现层次和认知结构,同时结合对歌曲创作元素的分析,能够总结归纳其不同的表现特征及时间变化规律。可见,音乐诞生于特定的地方环境,尤其与城市、地方相关的歌曲内容能够反映地方意象的生产和塑造,对于传达地方意象、呈现地方特性具有重要意义。

本文所使用的关键词共现和社会网络分析法,能够很好地应用于歌曲歌词内容的主题把握和特征解构。通过应用计量化的分析工具和可视化呈现,结合对歌曲创作元素的质性归纳分析,能够增强研究结论的可信度,从而丰富了歌曲歌词内容分析新的工具和方法。

通过对北京歌曲中地方意象的强政治性、显地方性、高象征性和泛世俗性4类特征的总结,并结合其歌词内容、曲调旋律、情感表达等方面的时间变化,明确了北京作为首都的独特地方意象及变化特征。这种基于特定城市歌曲的地方意象分析,有助于总结该城市的社会文化特性和时间演变特征,能够为城市形象塑造、规划定位、文化传播等工作和决策提供信息,为音乐地理视角下特定地方意象研究提供新的思路。

总体来看, 城市歌曲是社会主流价值观念和意识形态生产运作的结果,是社会个体寻找文化意义和情感寄托的信息来源。通过对城市歌曲中地方意象认知结构和表现特征的研究,有助于加深对音乐和地方之间关系的社会文化理解,从而拓展音乐地理学的研究内容。

6.3 研究不足与展望本文在研究方法、数据分析、研究结论上存在一定的不足,有待后续研究继续补充。首先,在研究方法上本文以歌曲歌词及创作元素为主要素材,未能结合听众对于歌曲的反馈和评论,如若辅以不同年代的人物访谈或歌曲评论,能够进一步理清时间脉络,夯实研究结论。其次,现有分析重点关注了北京地方意象的呈现特征,忽略了北京作为首都与其他城市之间的联系,未能关注到音乐中呈现的地方与地方之间的关系。最后,在研究结论上对城市歌曲中地方意象的时间变化特征总结较为宏观,未能从音乐学视角关注到短期内出现的丰富变化,分析粒度有待细化。

在未来研究中,可以进一步探讨音乐中地方意象特征演变的动力机制,探讨各方力量如何博弈运作、构建塑造不同时期城市歌曲中地方意象的各类特征及其变化过程。在之后的研究中,应当增加跨学科研究的理论和文献积累,增强音乐学视角分析的深度和广度,深化对于音乐表达的理解和捕捉。

| [1] |

刘晨, 蔡晓梅. "噪"起来:广州音乐现场的文化地理研究[J]. 地理科学, 2016, 36(6): 871-878. [Liu Chen, Cai Xiaomei. Noise up! A cultural geographical analysis of live music in Guangzhou[J]. Scientia Geographica Sinica, 2016, 36(6): 871-878.] |

| [2] |

Hammitt W E, Cole D N. Wildland Recreation:Ecology and Management[M]. New York: John Wiley, 1998: 56-92.

|

| [3] |

Hunt J D. Image: A Factor in Tourism[D]. Fort Collins: Colorado State University, 1971: 23-52.

|

| [4] |

Pike S. Destination image analysis:A review of 142 papers from 1973-2000[J]. Tourism Management, 2002, 23(5): 541-549. DOI:10.1016/S0261-5177(02)00005-5 |

| [5] |

刘建峰, 王桂玉, 张晓萍. 基于表征视角的旅游目的地形象内涵及其建构过程解析——以丽江古城为例[J]. 旅游学刊, 2009, 24(3): 48-54. [Liu Jianfeng, Wang Guiyu, Zhang Xiaoping. An analysis of the connotation of tourism destination image and it constructive process based on the perspective of representation[J]. Tourism Tribune, 2009, 24(3): 48-54.] |

| [6] |

萨波奇·本采.旋律史[M].司徒幼文, 译.北京: 人民音乐出版社, 1983: 10-32. [Bence S. Melody History[M]. Situ Youwen, trans. Beijing: People's Music Publishing House, 1983: 10-32.]

|

| [7] |

Nash P H. Music regions and regional music[J]. The Deccan Geographer, 1968, 6(July-December): 1-24. |

| [8] |

Ford L. Geographic factors in the origin, evolution, and diffusion of rock and roll music[J]. Journal of Geography, 1971, 70(8): 455-464. DOI:10.1080/00221347108981892 |

| [9] |

Carney G O. Music geography[J]. Journal of Cultural Geography, 1998, 18(1): 1-10. |

| [10] |

刘岩, 李秀霞. 音乐文化的地理研究[J]. 人文地理, 1996, 11(4): 57-59. [Liu Yan, Li Xiuxia. Geographical study of music culture[J]. Human Geography, 1996, 11(4): 57-59.] |

| [11] |

王敏, 江荣灏, 朱竑. 人文地理学的"视觉"研究进展与启示[J]. 人文地理, 2017, 32(3): 16-25. [Wang Min, Jiang Ronghao, Zhu Hong. A review and revelation of the study of visual in human geography[J]. Human Geography, 2017, 32(3): 16-25.] |

| [12] |

张述林. 音乐地理学的主要研究领域[J]. 人文地理, 1989, 4(4): 42-45. [Zhang Shulin. The main research areas of music geography[J]. Human Geography, 1989, 4(4): 42-45.] |

| [13] |

Kong L. Popular music in geographical analyses[J]. Progress in Human Geography, 1995, 19(2): 183-198. |

| [14] |

Carney G O. The Sounds of People and Places:Readings in the Geography of American Folk and Popular Music[M]. Lanham and London: University Press of America, 1987: 164.

|

| [15] |

Horsley A D. Geographical diffusion of American gospel quartet music[M]//Carney G O. The Sounds of People and Places-Readings in the Geography of American Folk and Popular Music. Lanham and London: University Press of America, 1987: 213-236.

|

| [16] |

Nash P H. Music and environment:An investigation of some of the spatial aspects of production, diffusion, and consumption of music[J]. Canadian Association of University Schools of Music Journal, 1975, 5: 42-71. |

| [17] |

Burman-Hall L C. Southern American folk fiddle styles[J]. Ethnomusicology, 1975, 19(1): 47-65. |

| [18] |

Gleason R J. The Jefferson Airplane and the San Francisco Sound[M]. New York: Ballantine Books, 1969: 17-54.

|

| [19] |

Cosgrove D. Social Formation and Symbolic Landscape[M]. London and Sydney: Croom Helm, 1984: 89-145.

|

| [20] |

Hollows J, Milestone K. Welcome to dreamsville: A history and geography of northern soul[M]//Leyshon A, Matless D, Revill G. The Place of Music. New York: Guilford Press, 1998: 83-103.

|

| [21] |

Milburn K. Rethinking music geography through the mainstream:A geographical analysis of Frank Sinatra, music and travel[J]. Social & Cultural Geography, 2019, 20(5): 730-754. |

| [22] |

Smith S J. Beyond geography's visible worlds:A cultural politics of music[J]. Progress in Human Geography, 1997, 21(4): 502-529. |

| [23] |

Florida R, Mellander C, Stolarick K. Music scenes to music clusters:The economic geography of music in the US, 1970-2000[J]. Environment and Planning A:Economy and Space, 2010, 42(4): 785-804. |

| [24] |

Anderson B. Recorded music and practices of remembering[J]. Social & Cultural Geography, 2004, 5(1): 3-20. |

| [25] |

Brandellero A, Pfeffer K. Making a scene:Exploring the dimensions of place through Dutch popular music, 1960-2010[J]. Environment and Planning A:Economy and Space, 2015, 47(7): 1574-1591. |

| [26] |

Banu S. Remembering the 'timeless city':Istanbul, music and memory among the Turkish migrants in Sydney[J]. Journal of Intercultural Studies, 2009, 30(1): 73-87. |

| [27] |

Gibson C. Place and music:Performing 'the region' on the New South Wales Far North Coast[J]. Transforming Cultures Journal, 2009, 4(1): 60-81. |

| [28] |

Revill G. Music and the politics of sound:Nationalism, citizenship, and auditory space[J]. Environment and Planning D:Society and Space, 2000, 18(5): 597-613. |

| [29] |

Kotler P, Haider D H, Rein I J. Marketing Places[M]. New York: The Free Press, 1993: 45-89.

|

| [30] |

Echtner C, Ritchie J. The meaning and measurement of destination image[J]. Journal of Tourism Studies, 1991, 2(2): 2-12. |

| [31] |

Kitchin R M, Blades M. The Cognition of Geographic Space[M]. London: I. B. Taurus, 2002: 13-78.

|

| [32] |

Leyshon A, Matless D, Revill G. The place of music[J]. Transactions of the Institute of British Geographers, 1995, 20(4): 423-433. |

| [33] |

Sancar F H. City, music and place attachment:Beloved Istanbul[J]. Journal of Urban Design, 2003, 8(3): 269-291. |

| [34] |

Jarvis B. The truth is only known by guttersnipes[M]//Burgess J A, Gold J R. Geography, the Media and Popular Culture. London: Croom Helm, 1985: 96-122.

|

| [35] |

Marcus G. Mystery Train:Images of America in Rock 'n' Roll Music[M]. London: Omnibus Press, 1975: 103-154.

|

| [36] |

Henderson F M. The image of New York city in American popular music:1890-1970[J]. New York Folklore Quarterly, 1974, 30: 267-279. |

| [37] |

Mthatiwa S, Ngwira E. Moyo wa Mtauni:Imagining the city in Malawian popular music[J]. Muziki, 2019, 16(2): 1-20. |

| [38] |

殷沈琴, 张计龙, 任磊. 基于关键词共现和社会网络分析法的数字图书馆研究热点分析[J]. 大学图书馆学报, 2011, 29(4): 25-30, 38. [Yin Shenqin, Zhang Jilong, Ren Lei. Research hotspots analysis of digital library based on keywords co-occurrence analysis and social network analysis[J]. Journal of Academic Libraries, 2011, 29(4): 25-30, 38.] |

| [39] |

刘军. 整体网分析[M]. 上海: 格致出版社, 2014: 5-32. [Liu Jun. Overall Network Analysis[M]. Shanghai: Gezhi Press, 2014: 5-32.]

|

| [40] |

吉亚力, 田文静, 董颖. 基于关键词共现和社会网络分析法的我国智库热点主题研究[J]. 情报科学, 2015, 33(3): 108-111. [Ji Yali, Tian Wenjing, Dong Ying. Thematic study of think tank hot spots in China based on keywords co-occurrence analysis and social network analysis[J]. Information Science, 2015, 33(3): 108-111.] |

| [41] |

滕茜, 杨勇, 布倩楠, 等. 基于网络文本的景区感知及互动研究——以上海为例[J]. 旅游学刊, 2015, 30(2): 33-41. [Teng Qian, Yang Yong, Bu Qiannan, et al. Research on the perception and interaction of tourist attractions in Shanghai based on web texts[J]. Tourism Tribune, 2015, 30(2): 33-41.] |

| [42] |

彭芳梅. 粤港澳大湾区及周边城市经济空间联系与空间结构——基于改进引力模型与社会网络分析的实证分析[J]. 经济地理, 2017, 37(12): 57-64. [Peng Fangmei. Economic spatial connection and spatial structure of Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay and the surrounding area cities:An empirical analysis based on improved gravity model and social network analysis[J]. Economic Geography, 2017, 37(12): 57-64.] |

| [43] |

Newman M. Finding community structure in networks using the eigenvectors of matrices[J]. Physical Review E-Statistical, Nonlinear and Soft Matter Physics, 2006, 74(3): 36-104. |

| [44] |

王思琦.1978-2003年间中国城市流行音乐发展和社会文化环境互动关系研究[D].福州: 福建师范大学, 2005: 39-54. [Wang Siqi. Research on the Interactive Relationship Between the Development of Chinese Urban Pop Music and the Social Cultural Environment from 1978 to 2003[D]. Fuzhou: Fujian Normal University, 2005: 39-54.]

|

| [45] |

刘丹萍. "地方"的视觉表征与社会构建——西方旅游广告研究的"文化转向"思潮[J]. 旅游科学, 2007, 21(4): 67-75. [Liu Danping. Visual representation and social construction of place:Cultural turn in western tourism advertising researches[J]. Tourism Science, 2007, 21(4): 67-75.] |