2. 陕西师范大学 地理科学与旅游学院, 西安 710119

2. School of Geography and Tourism, Shaanxi Normal University, Xi'an 710119, China

表征是指“将人的内心真实表达出来的外在事物[1]”。文化景观是表征的外延形式,是一系列符号系统[2],拥有丰富的符号含义。文化地理学者研究景观的目的之一是“透过文化景观观察地方的社会政治过程[3]”。地名文化景观的空间组合,以及这一空间组合随时间的演变是地名研究的重要议题。作为关中平原文化的表层结构,关中平原的“地名文化景观空间组合背后的深层结构是区域文化倾向根植的大地[4]”。

在布尔迪厄符号权利理论中,符号具有塑造和强化社会秩序的功能[5]。在意识形态的博弈和政治斗争的过程中,统治者构建了社会特有的符号体系。这一符号体系不仅是社会成员共同认可的一套符号规则,而且具有社会分化功能[6]。地名是统治者在一定的社会秩序、政治斗争及意识形态形成过程中,塑造的一种特殊的象征权利的符号系统,其目的是向“他者”传达“我者”的符号含义。因此,地名是代表统治阶级意识形态、心理特征及政治背景的社会文化符号。地名具有“空间”指示功能,其所指示的空间代表了不同的政治空间,是政治斗争的重要场所,而地名命名权的更迭又是地名置换的驱动力。因此,地名的空间置换象征了政治权利的空间斗争。从另一方面讲,地名命名权不仅由统治者在阶级斗争中所主导,而且在日常生活中也被民众力量操纵,成为民众塑造集体记忆和维持地方依恋的重要载体,反映社会民生的社会文化符号。

当地名命名不再局限于对地理环境特征的描述时,便与文化政治密切相关,此即批判地名学产生的根本[7]。批判地名学将地名作为参与地方建构过程中的文化符号,认为地名具有社会能动性,在关注地名命名的文化政治意义时,能够从深层次解释地名变迁的原因。

20世纪80年代,受地理学后现代结构批判主义的影响,批判地名学开始在西方国家兴起。以Alderman、Azaryahu及Rose-Redwood为代表的现代批判地名研究关注地名的政治价值、文化价值、符号特征,以及社会治理方式、政治意识和社会价值观对地名命名的影响[8]。Alderman基于以马丁·路德·金命名的城市道路,分析了社会政治斗争过程中,民权领袖的空间影响范围[9]。Azaryahu认为城市道路名是典型的政治符号,是政治权利与地位的表征,许多重大的政治变革都能从道路名的变化中找到痕迹[10]。Rose-Redwood通过纽约的街道名研究,探讨了地名背后隐藏的社会公平问题,认为地名命名系统是当权者的文化竞技场,而且能够参与到地方依恋和集体记忆的建构中[11]。此外,不同社会群体在地名命名过程中的博弈也备受关注[12-15]。2010年,Rose-Redwood、Alderman及Azaryahu三位批判地名学的代表性人物共同发表“地名书写地理学:批判地名研究的新方向”一文,指明了批判地名学的研究方向[16]。自此,西方批判地名学便开始围绕这些新方向展开了深入且广泛的探讨,包括地名与地方认同[17],地名的商品化和社会公平[18],以及地名在日常空间建构中的意义[19, 20]等。

中国的批判地名学研究起步较晚。21世纪以来,少数学者开始关注地名的政治符号意义与地方意义[21]。刘博等通过文本分析,指出地方的政治、文化及商业活动是影响地方命名的重要因素,而这些因素均与地名命名权密切相关[22]。纪小美等根据福州地名的历史演变,揭示了社会各阶层借助地名所表达的政治立场[23]。黄雯娟针对台北街道命名的历史变迁研究,发现地方居民对地名命名的影响日渐薄弱,地名的命名权不断由权力机构掌握,居民的地方认同被削弱[24]。刘玄宇等探讨了中、西方话语体系下黄岩岛的地名演变及其背后的政治博弈[25]。冯婧等则以长春街道名称为例,借助葛兰西霸权理论,分析了19世纪初至20世纪中叶,地方及各国殖民力量对中国城市街道命名的影响[26]。

批判地名学具有越来越重要的学术价值与社会意义。西方批判地名学侧重在经济资本、政治权力及社会认同的框架下,不同社会阶层围绕地名符号而进行的文化政治博弈。近些年,中国学者开始研究地名命名过程中的商业利益、文化政治及人际冲突。但已有研究仍存在不足之处:①对于大尺度范围内历史地名命名权和命名方式演变过程表征的文化政治意义研究较少;②历史地名空间置换过程中政治权利空间斗争格局有待揭示;③地名命名过程中,各阶层究竟围绕哪些地名展开命名博弈这一问题尚需论证。

本研究通过整理关中平原从夏到明清时期的历史地名,基于GIS空间叠加技术构建历史地名空间置换模型,并采用GIS平均中心和核密度估计法,研究关中平原历史地名空间格局和命名方式的演变特征。其次,从景观表征和布尔迪厄符号权利视角,借鉴批判地名学理论,分析关中平原历史地名空间置换过程中政治权利空间斗争的基本格局,研究地名命名方式所表征的社会意识形态和社会心理,揭示关中平原历史地名的命名博弈。研究从尺度、方法(历史地名空间置换计算模型)及内容上讲,都将是批判地名学的有益补充。

2 数据来源、研究方法及研究区域概况 2.1 数据来源与处理作为区域地名系统的子系统,聚落地名能够充分反映人地关系及其发展过程。聚落是人类聚居和生活的重要场所,深受人类活动的影响,因此,聚落地名往往带有深刻的社会烙印。所以,研究以聚落地名为对象。

首先,以《中国历史地图集》(谭其骧主编,中国地图出版社出版)[27]为依据,采集关中平原历史地名点。该地图集尽量容纳了见于各时期记载的各种历史地名,是中国历史地图史上的空前巨著,为本研究地名点采集提供了可靠的数据来源。《中国历史地图集》地名选取的基本原则为[27]:①夏商周时期地名较为稠密的中心区以扩大比例尺的方式显示,春秋战国以来各时期地图均制成若干分图,其中地名密集区另放置扩大比例尺插图,各时期最终均形成一套图组;②秦以来,各时期图组以各该时期某一年代的总志、地方志、地理志等相关历史文献资料为基础,构建相应政区建制表,并画出各级政区和相应地名点。对于该年代已消失或出现于该年代以后的郡县,选取前后朝没有的,并以聚邑注记符号标识,如其驻地于该年代有别名进行注释。凡出现于各该时期记载的聚邑点,一律入图;③秦以来各时期图组中的地名,只标记见于当代记载的。

然后,分别针对夏商周、秦汉、隋唐、宋元及明清5个时间跨度,以地图集中最大比例尺图幅为基础进行地名点采集。将采集后的历史地名点录入GIS软件ArcGIS,统一图幅大小,并进行各时期历史地名点分层矢量化,构建地名数据库。在数据库中,由于早一个或多个时代已命名的地名在后一个或多个时代仍然存在,因此,每个时代的地名数据库涵盖了保留下来的,以及新出现的所有地名点。地名的命名依据与含义等资料来源于《中国古今地名大辞典》 [28]《中华人民共和国地名大辞典》 [29]西安市、咸阳市、宝鸡市、铜川市、渭南市各地级市地名志,以及各地级市下辖县(市、区)的地名志,共计44份市、县(市、区)地名志。

2.2 研究方法 2.2.1 核密度估计法核密度估计法基于距离衰减定律预测离散点数据的连续分布趋势,同时,以“波峰”和“波谷”强化空间分布模式的显示。因此,采用核密度估计法,创建研究区域各时期离散地名点的连续分布趋势图,得到地名点密度的变化图示[30]。

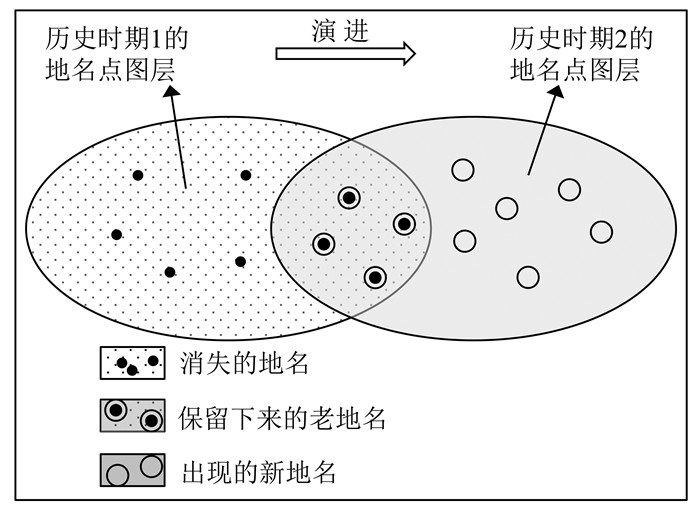

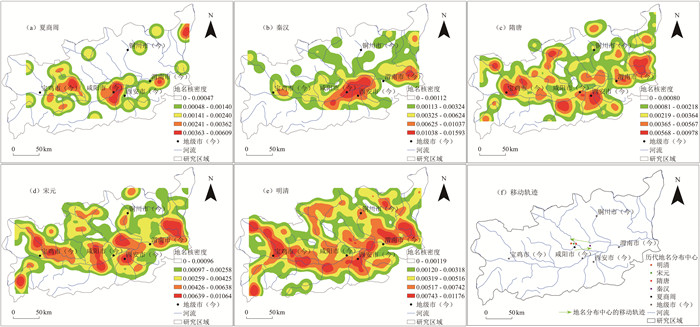

2.2.2 地名空间置换计算模型采用GIS空间叠加技术,获得各历史时期出现的新地名、保留下来的老地名和消失的地名(如图 1),分析历史演进过程中地名的空间置换。具体可借助ArcGIS的Overlay工具实现。首先,采用Overlay中的Intersect工具获取历史时期1和历史时期2地名点图层的交集,即从历史时期1到历史时期2的过程中,保留下来的老地名。其次,采用Overlay中的Erase工具,分别从历史时期1和历史时期2的地名点图层中,将二者的交集部分删除,即可获得从历史时期1到历史时期2的过程中消失的地名和出现的新地名。

|

图 1 地名空间置换计算模型 Fig.1 Space Permutation Calculation Model of Place Names |

地理中心分析法对于追踪点数据分布的变化非常有用。具体可借助ArcGIS的Mean Center工具实现。Mean Center工具会创建一个新的点要素类,要素类中的每个要素表示一个平均中心,(如公式1)。地名点的平均中心能够体现地名点相对集中的地理位置。通过统计不同历史时期地名点数据集的地理中心,即可得到历史地名的空间轨迹。

|

(1) |

式中,xi和yi是地名点的空间坐标,i =1,2,…,n,n为地名点的数量。

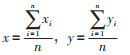

2.3 研究区域概况“关中”一词最早出现在战国,具体范围有多次变动。如今的关中平原为南至秦岭,北达渭北北山,西起宝鸡,东至潼关之间的区域。关中平原由渭河及其支流冲积而成,因此又称渭河平原。平原两侧地形呈阶梯状向渭河倾斜,由冲积平原、洪积平原、黄土台塬、低缓山地等地貌景观组成。研究按照以上地理边界和地形地貌特征界定具体的研究范围(如图 2)。

|

图 2 研究区域 Fig.2 Study Area |

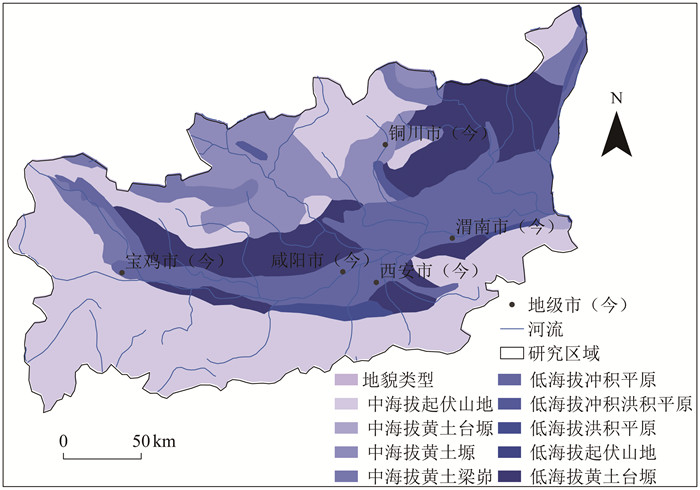

根据各历史时期地名点的核密度插值结果(如图 3(a)—(e))可以看出,关中平原历史地名整体沿河流水系布局,且越来越密集。图 3(f)说明关中平原历史地名的地理中心始终围绕河流水系(甘谷水—泾水)移动。具体而言,地名分布由夏商周时期的小规模多核心,向秦汉时期的单一巨核心,再逐步向渭河沿岸的大规模多核心演变。以西安—咸阳为中心的渭河沿岸始终是地名分布的核心区域,其中,夏商周时期以咸阳为核心,秦汉时期,形成了西安—咸阳集中连片区,从随唐开始,西安—咸阳集中连片区逐步瓦解,并不断转向西安。与此同时,秦汉以来作为关中平原通往中原和西部地区的咽喉,东面潼关和西面陈仓(今宝鸡)一带渐渐形成了较为重要的地名核心区,且规模越来越大,而作为通往四川盆地之要塞,西南面的大散关则从隋唐开始成为地名布局的核心区。

|

图 3 关中平原历史时期地名核密度(a)—(e)和移动轨迹(f) Fig.3 Kernel Density of Historical Place Names (a)-(e) and Motion Trail (f) of Kuan-chung Plain |

关中平原历史地名包括自然景观和人文景观两大类。其中,自然景观类地名(含方位地名)多以地形地貌和河流水系为命名依据;人文景观类地名则根据经济活动、祭祀庙宇、人物姓氏(含人物故事和历史类地名)、建筑交通、意愿祈福、官宦氏族、宫殿陵寝和政治军事命名(如表 1)。

| 表 1 关中平原历史地名类型与数量统计 Tab.1 Type of Historical Place Names of Kuan-chung Plain and the Number Counting |

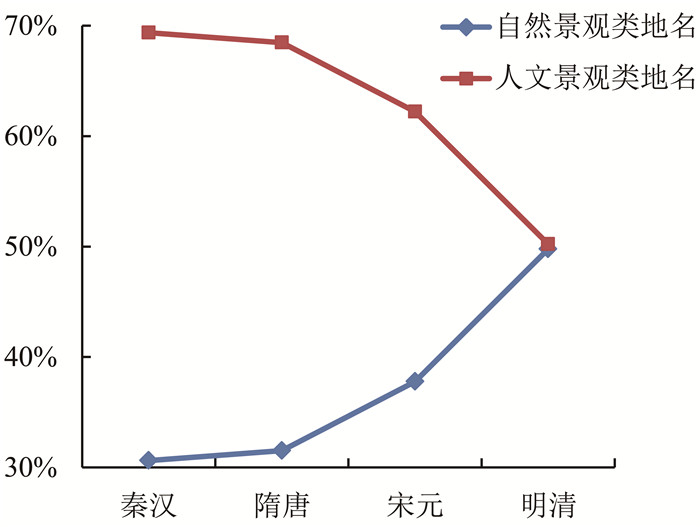

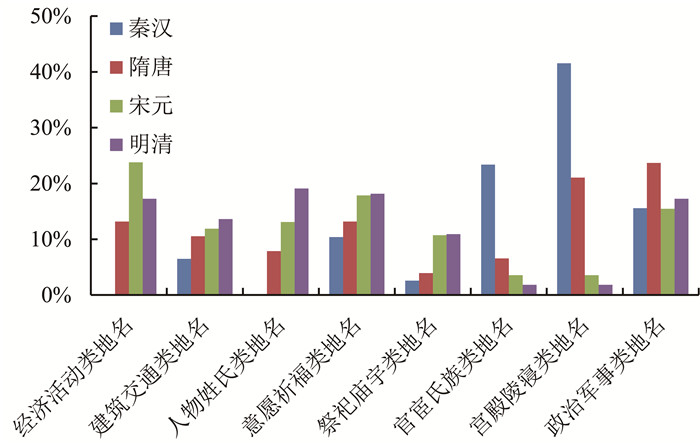

根据分类结果,统计各类地名的占比(如图 4和图 5),分析关中平原地名类型的历史演变。从图 4中可以看出,明清以前关中平原以人文景观命名的地名占比始终多于自然景观类地名。然而,随着时间的推移,自然景观类地名的规模持续增加,明清时期其比例与人文景观类地名基本持平。在人文景观类地名中,政治军事类地名占比始终较高,特别在隋唐时期,占比最高(如图 5)。秦汉时期的人文景观类地名以宫殿陵寝和官宦氏族类为主。随着朝代更迭和社会经济的发展,以宫殿陵寝和官宦氏族命名的地名规模均不断下降,而经济活动、祭祀庙宇、人物姓氏、建筑交通及意愿祈福类地名占比则不断增加,其中,经济活动、人物姓氏及祭祀庙宇类地名增长幅度偏高。

|

图 4 关中平原自然与人文景观类地名比例演变 Fig.4 Proportation Evolution of Natural and Cultural Place Names |

|

图 5 关中平原人文景观类地名比例演变 Fig.5 Proportation Evolution of Cultural Place Names |

作为政治权利的象征性符号,地名的空间置换体现了政治权利空间斗争的基本格局。根据地名的空间置换计算模型(如图 1),得到关中平原各历史时期出现的新地名、消失的地名及保留下来的老地名。统计到明清时期关中平原累计消失的地名点、出现的新地名点及保留的老地名点,并对其进行核密度插值,进而得到关中平原地名的空间置换分布图(如图 6)。

|

图 6 关中平原历史地名的空间置换 Fig.6 Spacial Replacement of Historical Place Names in Kuan-chung Plain |

总体而言,到明清时期关中平原历朝历代累计出现新地名448次,累计消失地名550次。从图 6(a)和6(b)中可以看出,累计消失地名和出现新地名的空间格局基本吻合,主要集中于以西安—咸阳为核心的政治中心区,以及以潼关、陈仓(今宝鸡)为核心的军事中心区。表明在以上政治、军事中心区,消失和出现的地名最为密集,地名的置换频率最高。地名空间置换的密集区表征出朝代更迭过程中重要的政治权利角逐场。由此可见,以西安—咸阳为核心的政治中心区,以及以潼关、陈仓为核心的军事中心区构成了关中平原各朝政府进行政治权利空间斗争的中心。相对而言,各朝代累计保留老地名仅163次。累计保留的老地名以自然景观类地名为主(102个),且多为深居底层的村落名,零星分布于消失地名和新地名出现的核心区外围(如图 6(c))。这些小规模的老地名集中区因远离行政中心,较少受统治者意志的影响,而体现出其作为政治权利空间斗争边缘区的历史稳定性。

4.2 命名中的意识形态和社会心理地名是其命名者依照主观意识赋予客观地理实体或现象的社会文化符号,反映了当时的社会意识形态和心理特征。统治阶层通过掌握地名命名权,更改地名符号系统,向群众灌输其执政理念,使群众遵循其构建的新秩序。群众往往在日常生活和不断的社会实践中,通过争取地名命名权以建构地方意义和自我价值。总体而言,根据历史地名命名依据(如图 4)可以看出,隋唐以来关中平原自然景观类地名规模持续不断增加,并最终与人文景观类地名规模基本持平。这一历史地名命名方式的演变反映出关中平原人地关系的变化,即隋唐以来,关中平原人口规模不断增加,人类利用自然环境的强度加大,甚至超过自然环境的生态阈值,人地关系由最初的人受制于自然环境,演变为依赖,甚至是相互矛盾的关系。此时,人类对自然环境的干预和破坏能力,以及自然环境对人类的反馈作用(自唐朝中期,关中平原灾害频发)均不断加强,相应人类对自然环境的认知水平也在提高,因此,用以描绘自然景观的地名越来越多。而人文景观类地名命名过程中的社会意识形态和心理特征则体现在以下几方面:

(1)宫殿陵寝类地名表征的统治阶层意志和态度。建筑能够营造出一种权利空间,以建筑命名的地名往往使这一权利空间得以延续。“秦砖汉瓦”是对秦汉时期建筑业的特殊描述。秦始皇为凸显其统一中原的伟大事业,格外重视规模宏大的宫殿礼制建筑和陵墓的建造,在中国建筑史上留下浓墨重彩一笔的同时,也将其建筑文化刻在了关中平原地名文化的脉络里。因此,秦汉时期关中平原彰显帝王气魄、体现封建统治权威的宫殿陵寝类地名占比极高,如高陵、茂陵、霸陵、萯阳宫、阿房宫、上林苑等。随着隋唐建筑业日趋成熟,宫殿陵寝类地名占比仍较高,但受唐朝《营缮令》影响,建筑规模受到控制,宫殿陵寝类地名比例有所下降(如图 5)。从宋元开始,由于权利中心的转移,宫殿陵寝类地名大幅减少。与此同时,在分封制和封建制背景下形成的、体现统治阶层中心地位和对领土占有权的官宦氏族类地名(如“杜县”和“韦曲”分别以唐朝贵族杜氏和韦氏命名;“芮乡”以春秋诸侯国芮国命名;“郑县”以郑国置命名;等等)从秦汉时期的23.38%不断减少到明清时期的1.82%。

(2)人物姓氏类地名表征的人物崇拜和地方感。随着农业生产力水平的提高,关中平原人口规模不断增加,以人物姓氏命名的地名从秦汉时期的0%不断增长至明清时期的19.09%(如图 5)。关中平原以人物姓氏命名的地名遵循了“因人以立名”和“地以氏称之”的原则。其中,“因人以立名”的地名体现了人们的名人崇拜心理。如“薛禄镇”以唐将薛仁贵而得名,据《乾州新志》记载,“高宗为表彰具战功,诏赐薛仁贵正二品平阳郡公,并封邑为奉天南之薛录”;“麻夫站”则为纪念医坛圣手麻姑而得名;“毛鸿宾堡”以清末大臣毛鸿宾命名。从“地以氏称之”的地名中则可看出,在小农经济模式下,同姓同宗的民众往往聚居一处形成自然村,并以姓氏冠名,进而强调本族即“我者”的空间认同,以维护集体观念,强化归属感,如齐家寨、曹家湾、许庄、赵村等。

(3)意愿祈福类地名表征的政德教化和美好意愿。在关中平原人文景观类地名中,意愿祈福类地名占比始终较高,且不断增加。秦朝创建了以皇权为核心的中央集权制度,到了西汉,为了有效地维护“大一统”,不断强化君主专制。因此,秦汉时期的意愿祈福类地名更多展示了统治阶层的政德教化。如“扶风”中“扶,助也。风,化也(《汉书·百官表》记载)”,即“扶助京师、以行风化”之意;“长安”取国家“长治久安”之意;“宁泰”即国土“安宁太平”;“怀德”即欲望百姓“感念恩德,怀有德行”;等等。集权制度为国家和民族的统一奠定了坚实基础,但残酷的集权统治也引起了大规模农民起义,导致社会动荡。隋唐以后,统治阶层不断吸取前朝教训,开始轻徭薄赋,整顿吏治。在地名命名过程中,逐渐淘汰传统意识,引导平民阶层对未来的向往。因此,隋唐以后,特别到明清时期,以表达百姓对美好生活向往的意愿祈福类地名占据主体。如“富平”取百姓“富庶太平”之意;“延祥”即“延年吉祥”;“兴平”即“兴旺太平”;“永丰”即“永远丰收”之意;等等。

(4)祭祀庙宇类地名表征的道德秩序和精神追求。封建社会,统治阶层往往将信仰和宗教作为一种政治手段来维系社会道德秩序。封建君主祭天大典侧重向天地祖先汇报工作,也体现了统治阶层在心理思维的终极意义上感悟人神沟通、上下交感的精神境界。由于早期民间祭祀没有固定场所,因此,从关中平原早期的历史地名来看,祭祀庙宇类地名占比极少,且多以封建君主的祭祀场所命名,如秦汉时期的“好畤”便因先秦于此设“畤”祭祀天地而得名。随着祭祀规范化,以及宗教文化的发展,民间开始修建庙宇,并将其融入到地方的命名过程中。因此,从隋唐开始,尤其到明清时期,反映民间宗教和祭祀活动的祭祀庙宇类地名大幅增加。如“佛爷坪”以信仰佛教的大家族所建的释迦牟尼佛庙命名;“祖庵庙”因全真道教祖王重阳遗骨葬此建庵故名。此外,还有大量以土地庙命名的地名,如“娘娘庙”、“花花庙”等。

4.3 历史地名文化中的民生和政治隋唐以来,关中平原农业、手工业、商业不断繁荣,为社会文化事业的发展提供了物质保障。因此,反映民生经济的地名规模迅速扩大,其中以经济活动和建筑交通类地名为主。特别是经济活动类地名增长幅度最高,从秦汉时期的0%增长到宋元时期的23.81%,再到明清时期的17.27%(如图 5)。宋元时期具有较多体现围绕驿站而发展的经济活动类地名,如“柴关驿”、“三叉驿”、“黄花驿”等,得益于不断兴起的城市商品经济。明清时期关中平原开始出现大量体现民营经济的地名,如“涝店镇”因涝河东岸曾设有店铺故名;“罗局镇”以罗姓商人在此地经商而命名;“店张镇”曾为唐开通西域丝绸西出长安第一驿站,又因清雍正年间,为商客在此设立食宿店铺而得名;“故市镇”因集市悠久故名;“冯市镇”曾为商旅走集之所;“马栏镇”以贩马商人在此筑栏交易而命名;“邸店”为唐代以后供客商堆货、交易、寓居的行栈。

对于建筑交通类地名而言,其多体现出关乎民生的桥梁和水利工程的发展。如“金渠镇”因元代金姓重疏“宁戚渠”而得名;“斗门镇”以固定渠道的水闸命名;“土桥”以镇东土桥命名,而“偏桥镇”则因地处土桥偏侧而得名;“渭桥镇”以汉唐时代长安附近渭水上的桥梁命名;“蒲津桥”则为从唐长安通往黄河以东的交通枢纽。

秦汉时期关中平原拥有较多象征封建统治特权和机构地名。如“右辅都尉”“京兆尹”和“左冯翊”为汉代官名和政区名,称作“汉代三辅”,即把京师附近地区归三个地方官分别管理,此外,“京辅都尉”“左辅都尉”等也均为汉置官职和政区;“船司空”为汉设船司空衙门,专管黄、渭河水运、船库,后以船司空官名为县名;“内史”为秦官,负责治理京师。隋唐以来,关中平原内部大多数带有政权机构色彩的地名不断消失,取而代之的是体现关中平原通往外界的关防要隘类地名,如“骆谷关”“蓝田关” “太和关”“潼关”“大散关”“斜谷关”“穆陵关”等。

5 结论与讨论 5.1 结论批判地名学为揭示关中平原历史地名演变的深层原因提供了新视角。作为典型的文化景观,地名具有特殊的符号含义和表征意义。据布尔迪厄符号权利理论,地名这一符号系统变迁背后的深层结构是区域的文化政治。而作为政治权利的象征性符号,地名的空间置换更是体现了政治权利空间斗争的基本格局。以西安—咸阳为核心的政治中心区,以及以潼关、陈仓(今宝鸡)为核心的军事中心区是关中平原历史地名空间置换的高密度区域,构成了朝代更迭过程中的政治权利角逐场和政治权利空间斗争的中心。零星分布于地名置换核心区外围的自然景观类地名集中区体现出其作为政治权利空间斗争边缘区的历史稳定性。

地名是其命名者依照主观意识赋予客观地理实体或现象的社会文化符号,反映了当时的社会意识形态和心理特征。统治阶层和群众均希望借助地名这一社会文化符号表达各自的价值和愿望。关中平原历史地名的命名虽然始终由统治权利主导,以体现统治阶层的意志为主,但群众的影响力不断加强。统治阶层和群众主要围绕宫殿陵寝、官宦氏族、人物姓氏、意愿祈福及祭祀庙宇类地名展开地名命名博弈。其中,统治阶层往往通过宫殿陵寝、官宦氏族、意愿祈福及祭祀庙宇类地名宣扬统治权威、政德教化和社会道德秩序;群众则在不断的社会实践和日常生活中,借助人物姓氏、意愿祈福及祭祀庙宇类地名表达“我者”的空间认同和归属感,以及自我精神追求和美好意愿。

关中平原历史地名具有鲜明的时代特征。地名的命名与变更整体上呈现出去阶层意识形态,关注社会民生的特征。秦汉时期以宫殿陵寝、官宦氏族、政治军事、意愿祈福、祭祀庙宇类地名为主。此时,政治军事类地名主要以政治机构命名,意愿祈福类地名更多体现了统治阶层的政德教化,祭祀庙宇类地名则多因封建君主的祭祀场所而得名。隋唐以来,随着社会经济的发展,以经济活动、祭祀庙宇、人物姓氏、建筑交通、意愿祈福及政治军事命名的地名规模不断增加。其中,祭祀庙宇类地名开始以民间祭祀场所命名,意愿祈福类地名多体现群众的美好愿望,而政治军事类地名则转向关中平原通往外界的关防要隘。

5.2 讨论关中文化根植于具有3000年文明的黄河流域,是黄河文化的有机组成。地名是民族文化的活化石,为梳理民族历史文脉提供参考。关中平原是中国地名文化出现较早的区域,其地名序列较为完整,文献记载相对丰富。

以关中平原为研究对象,引入景观表征和布尔迪厄符号权利视角,借鉴批判地名学研究,①梳理了较大历史时间跨度下,地名命名方式的演变,命名权的更迭,以及地名空间置换过程中所隐射的文化政治格局和意义;②基于各时期消失、出现及保留的地名点类型特征分析,挖掘了各阶层展开命名博弈的地名类型及各自要表达的愿望和价值;③揭示了封建社会时期,各政权和阶层围绕地名命名过程而表达的文化政治、意识形态、心理特特征及社会民生。研究将有利于:①丰富中国批判地名学的理论和实证研究经验,为关中平原历史地名文化遗产保护及优秀传统地名文化论证提供依据;②挖掘关中平原历史地名文化蕴含的时代意义,提升地名品牌价值,促进关中平原,乃至黄河流域历史文脉的延续和民族文化自信的建立;③加强地名文化与文旅产业深度融合,推动文旅产业升级,促进关中平原经济高质量发展。

地名命名者在特定的情境下,通过地名表达特定的思想和目的,如描绘自然景观、记述人文历史、表达政治立场等。此即地名文化景观的原生意义。但时过境迁,当脱离了原生的社会文化环境后,地名文化景观的原生意义便以一种记忆和一种文化缩影的形式而存在,甚至在时代的变迁中逐渐消解,而在新的社会文化环境中被地名阅读者或使用者从不同角度自下而上重构出多元的衍生意义,并表达符合身份的话语权。因此,未来应尝试从地名阅读者或使用者角度,揭示人对历史地名的情感联系,对地名文化景观的意义要有更加透彻和批判性的理解,为制订正确的区域地名规划和管理制度提供新的科学依据。

| [1] |

Hall S. Representation: Cultural Representations and Signifying Practice[C]. London: SAGE Publisher in Association of the Open University, 1997: 31.

|

| [2] |

周尚意, 吴莉萍, 苑伟超. 景观表征权力与地方文化演替的关系——以北京前门-大栅栏商业区景观改造为例[J]. 人文地理, 2010, 25(5): 1-5. [Zhou Shangyi, Wu Liping, Yuan Weichao. The relation of landscape representation power and local culture succession:A case study of landscape changing in an old commercial district of Beijing[J]. Human Geography, 2010, 25(5): 1-5.] |

| [3] |

Mitchell D. The lure of the local:Landscape studies at the end of a troubled century[J]. Progress in Human Geography, 2001, 25(2): 269-281. DOI:10.1191/030913201678580520 |

| [4] |

周尚意. 触景生情——文化地理学人笔记[M]. 北京: 商务印书馆, 2019: 96-98. [Zhou Shangyi. The Scene Evoked Memories of the Past:Notes on Cultural Geography[M]. Beijing: The Commercial Press, 2019: 96-98.]

|

| [5] |

戴维·斯沃茨.文化与权力: 布尔迪厄的社会学[M].陶东风, 译.上海: 上海译文出版社, 2006: 77-104. [David Swartz. Culture and Power: The Society of Pierre Bourdieu[M]. Tao Dongfeng, trans. Shanghai: Shanghai Translation Press, 2006: 77-104.]

|

| [6] |

朱伟珏. 象征差异与权力——试论布迪厄的象征支配理论[J]. 社会, 2008, 28(3): 141-155. [Zhu Weiyu. Symbolic distinction and power:A discussion about Bourdieu's theory of symbolic domination[J]. Society, 2008, 28(3): 141-155.] |

| [7] |

叶韵翠. 批判地名学:国家与地方、族群的对话[J]. 地理学报(中国台湾), 2013, 68: 69-87. [Ye Yuncui. The critical toponymy:A dialogue of nation, place and ethnic group[J]. Journal of Geographical Science (Taiwan, China), 2013, 68: 69-87.] |

| [8] |

纪小美, 王卫平, 陈洁, 等. 批判转向以来地名学研究回顾与展望[J]. 地理科学进展, 2016, 35(7): 910-919. [Ji Xiaomei, Wang Weiping, Chen Jie, et al. Review and prospect of toponymy research since the 1980s[J]. Progress in Geography, 2016, 35(7): 910-919.] |

| [9] |

Alderman D H. Street names and the scaling of memory:The politics of commemorating Martin Luther King, Jr within the African American community[J]. Area, 2003, 35(2): 163-173. DOI:10.1111/1475-4762.00250 |

| [10] |

Azaryahu M. Street names and political identity:The case of East Berlin[J]. Journal of Contemporary History, 1986, 21(4): 581-604. |

| [11] |

Rose-Redwood R. From number to name:Symbolic capital, places of memory, and the politics of street renaming in New York City[J]. Social & Cultural Geography, 2008, 9(4): 431-452. |

| [12] |

Palonen E. The city-text in post-communist Budapest:Street names, memorials, and the politics of commemoration[J]. Geojournal, 2008, 73(3): 219-230. DOI:10.1007/s10708-008-9204-2 |

| [13] |

Cretan R, Matthews P W. Popular responses to city-text changes:Street naming and the politics of practicality in a post-socialist martyr city[J]. Area, 2016, 48(1): 92-102. |

| [14] |

Shoval N. Street-naming, tourism development and cultural conflict:The case of the old city of Acre/Akko/Akka[J]. Transactions of the Institute of British Geographers, 2013, 38(4): 612-626. DOI:10.1111/tran.12003 |

| [15] |

Nash C. Irish Place-names: Post-colonial Locations[M]//Berg L D, Vuolteenaho J. Critical Toponymies: The Contested Politics of Place Naming. Oxford, UK: Ashgate, 2009: 137-152.

|

| [16] |

Rose-Redwood R, Alderman D, Azaryahu M. Geographies of toponymic inscription:New directions in critical place-name studies[J]. Progress in Human Geography, 2010, 34(4): 453-470. DOI:10.1177/0309132509351042 |

| [17] |

David J, Mácha P. The possibilities for studying placenames in relation to landscape, space and identity[J]. Acta Onomastica, 2012, 53: 28-45. |

| [18] |

Light D, Young C. Toponymy as commodity:Exploring the economic dimensions of urban place names[J]. International Journal of Urban and Regional Research, 2015, 39(3): 435-450. DOI:10.1111/1468-2427.12153 |

| [19] |

Edensor T. Illuminated atmospheres:Anticipating and reproducing the flow of affective experience in Blackpool[J]. Environment and Planning D:Society and Space, 2012, 30(6): 1103-1122. DOI:10.1068/d12211 |

| [20] |

Light D. Tourism and toponymy:Commodifying and consuming place names[J]. Tourism Geographies, 2014, 16(1): 141-156. DOI:10.1080/14616688.2013.868031 |

| [21] |

李鹏, 封丹. 地名变迁中的文化政治阐释:以从化温泉为例[J]. 人文地理, 2015, 30(2): 58-64. [Li Peng, Feng Dan. The politics of place naming:Changing place name and reproduction of meaning for Conghua Hotspring[J]. Human Geography, 2015, 30(2): 58-64.] |

| [22] |

刘博, 朱竑. 批判视角下广州地铁站命名与更名研究[J]. 地理科学, 2014, 34(9): 1139-1144. [Liu Bo, Zhu Hong. Naming and renaming:A critical study on Guangzhou metro stations[J]. Scientia Geographica Sinica, 2014, 34(9): 1139-1144.] |

| [23] |

纪小美, 陶卓民, 李涛, 等. 近代以来福州城市地名空间政治变迁研究[J]. 城市发展研究, 2015, 22(11): 101-108. [Ji Xiaomei, Tao Zhuomin, Li Tao, et al. The study on spatial politics evolution of placename in Fuzhou city since the Opium War[J]. Urban Development Studies, 2015, 22(11): 101-108.] |

| [24] |

黄雯娟. 台北市街道命名的空间政治[J]. 地理学报(中国台湾), 2014, 73: 79-105. [Huang Wenjuan. The politics of space in relation to street naming in Taipei city[J]. Journal of Geographical Science (Taiwan, China), 2014, 73: 79-105.] |

| [25] |

刘玄宇, 张争胜, 牛姝雅. 批判视角下黄岩岛地名演变与权力关系分析[J]. 人文地理, 2017, 32(4): 121-126. [Liu Xuanyu, Zhang Zhengsheng, Niu Shuya, et al. Analysis on the name evolution and power relation of Huangyan island in the critical perspective[J]. Human geography, 2017, 32(4): 121-126.] |

| [26] |

冯婧, 杨青山, 刘鉴, 等. 1800-1945年长春市街道命名的文化政治阐释——基于葛兰西霸权理论的视角[J]. 人文地理, 2019, 34(4): 40-46. [Feng Jing, Yang Qingshan, Liu Jian, et al. Cultural and political interpretation of street naming in Changchun during 1800 to 1945:Based on Gramsci's hegemony theory[J]. Human geography, 2019, 34(4): 40-46.] |

| [27] |

谭其骧.中国历史地图集(精装本)(1-8册)[K].北京:中国地图出版社, 1996. [Tan Qixiang. The Historical Atlas of China[K]. Beijing:China Cartographic Publishing House, 1996.]

|

| [28] |

臧励龢, 等.中国古今地名大辞典[K].上海:上海书店出版社, 2016. [Zang Lihe, et al. Ancient and Modern Chinese Place Name Dictionary[K]. Shanghai:Shanghai Bookstore Publishing House, 2016.]

|

| [29] |

崔乃夫.中华人民共和国地名大辞典(1-5册)[K].北京:商务印书馆, 2005. [Cui Naifu. Dictionary of Place Names of the People's Republic of China[K]. Beijing:The Commercial Press, 2005.]

|

| [30] |

王法辉.基于GIS的数量方法与应用[M].姜世国, 滕骏华, 译.北京: 商务印书馆, 2011: 47-70. [Wang Fahui. Quantitative Methods and Applications in GIS[M]. Jiang Shiguo, Teng Junhua, trans. Beijing: The Commercial Press, 2011: 47-70.]

|