20世纪80年代起,随着新文化地理学的兴起,西方地名学发生了批判转向,诞生了现代地名学的一个重要分支——批判地名学。国内地名学的主流范式,也称传统范式,是语言学、历史学与地理学等学科的学者对地名的收集整理、词源解读、时空变迁解析与人地关系探讨等。传统范式难以应对当前地名管理过程出现的新趋势、新问题。批判范式认为不同社会阶层凭借权力、资本与认同等因素对地名符号资本的争夺是驱动现代地名变迁的主因。该范式立足地名的社会属性,着重审视地名变迁的文化政治过程,关注权力关系、社会正义、地方认同、空间政治和地名商品化等议题,运用到空间生产理论、社会记忆理论、符号资本理论与霸权理论等[1],能够弥补传统范式的不足,为国内地名学的理论发展与管理实践提供有益启示。

20世纪80年代以来,全国实施了“地改市”与“撤县改市”的行政区划调整,90年代末起又兴起了“撤县改区入市”的浪潮,反映出市场经济背景下中国城市化的新一轮进展[2],引发各级政区的数量、结构与地名的大规模变动。风景名胜、历史人物、世界遗产、知名物产等地方著名事物来更名政区的做法是中国行政区划史上的首创,其动机在于借助地名在日常生活中的高频使用率,实现高效率、低成本地推广地方形象,彰显各地对城市品牌营销的重视。但城市更名往往利弊共存,例如:朱昌春[3]全面介绍了中国以风景名胜命名政区的历史与现状,对其中合理性与不合理性进行了分析;张朝枝[4]发现,若对以自然著称而缺乏文化积淀的遗产地,为管理上的便利而进行区域整合,将行政区地名与旅游目的地名称统一起来,有利于行政管理对该遗产的保护和利用;但以某一遗产地的名称更名政区也会对区内其它遗产产生遮蔽效应,并影响到遗产的原真性[5, 6];孙鹏[7]从人本主义城市规划理念出发,认为建立严格的听证制度,严格保护具有传统文化特色与体现地方精神的地名是应对城市更名问题的重要思路。此外,在市场经济语境中,探索地名开发成为地方重要文化资源的可行性与必要性,以及如何规避商业化开发对地名文脉传承与民众地方认同的消极影响;阐释由此引发的多元利益主体凭借资本、权力与惯习对地名话语权进行博弈的动因机制,将更有助于提升地名研究的理论高度与社会价值。

以往学者对城市更名问题的理论与实证研究,给本文带来启示。但学界未对城市地名变迁的社会响应给予足够的关注,对变迁动因的阐释缺乏理论支撑。本文以徽州地名,借助历史文献与网络平台收集相关民调民意,采用语义网络分析法,借鉴批判范式,运用资本与场域理论、社会记忆理论解读不同社群对徽州地名变迁的响应,解读其文化政治意涵,揭示其变迁的内在机理,以期丰富批判范式的国内实证,推动地名学的视角扩展与理论深化。

1 数据来源与研究方法本文中徽州地名的变迁既指“徽州”指称范围的改变,包括地理上的区划调整,也包括民众心理认知上的地域边界;也指徽州地区更名为黄山市,以及民众呼吁的黄山市复名为徽州市。使用网络爬虫技术,以百度为搜索引擎。首先,指定关键词“徽州”、“黄山”、“婺源”、“旅游”、“经济发展”、“文化保护”、“更名”、“复名”、“改隶”等,通过遍历网络内容,收集、提取所需的网页数据,把握徽州地名变迁的社会舆情;其次,重点收集《凤凰网》、《华商报》、《南方周末》、《澎湃新闻网》和《央广网》等主流新闻媒体对1987—2017年期间有关“徽州复名”的相关报道,以及天涯论坛、百度贴吧、故园徽州、等网民言论为文本素材,结合话语人的身份特点与利益诉求,揭示不同社群关于徽州地名的语义网络特征。

其中,语义网络是一种以有向图的形式来表示知识,该图以顶点代表概念,用边示意这些概念之间的语义关系[8]。第一步,剔除所有与中文词频分析无关的要素。在原始文本中“黄山”一词可能指黄山风景区也可能指黄山市,故需要根据语境加以甄别;第二步,把不同利益主体的意见表述与情感倾向译为文本数据并整理;第三步进行多次不断改进的分词处理;第四步制定过滤词表,保留与研究内容最相关的词组;第五步生成词组频数表。把显示数量最多的前30—40个高频词作为分析依据,进行语义网络分析,计算高频词的中心度(以方块大小表示)与其它词的共现次数(以连线粗细表示)。相关指标的计算与语义网络的图示均在网络文本分析软件(ROSTCM6)中实现。

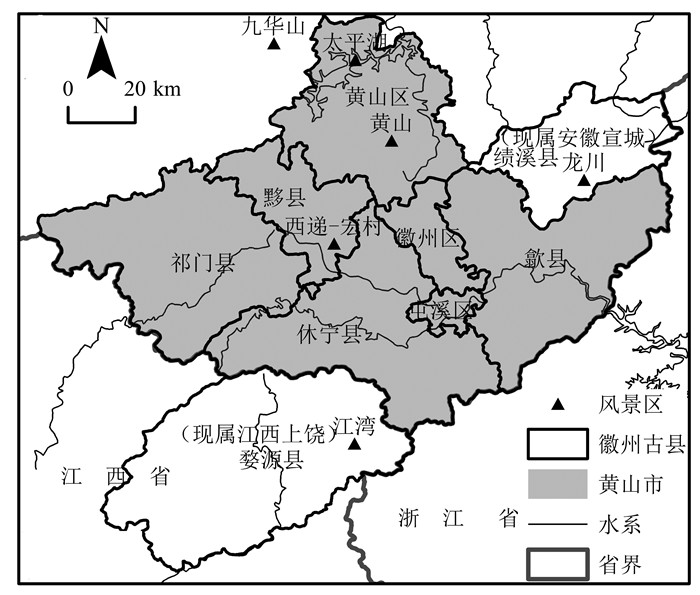

2 研究区域概况从1121年得名以来,徽州之名及其“一府六县”,即徽州府下辖祁门、休宁、歙县、黟县、绩溪和婺源的建制(图 1)维持了860多年。其中,1934年9月至1947年8月婺源县划归江西省管辖[9],1949年5月1日婺源再次被划归到江西省直至现今。1987年中央政府批准废除徽州建制[10],将1983年设立的县级黄山市变更为黄山区,从休宁县剥离出屯溪镇作为市政府驻地,并升级为屯溪区,从歙县析出部分乡镇设置徽州区。黄山区、屯溪区、徽州区与原徽州下辖的歙县、黟县、休宁县和祁门县构成当今的地级黄山市,绩溪县划归宣城市。近年来随着各地加大对地方文化资源的开发力度,地名在传承地方文脉中的作用越发受重视,诸多安徽籍的媒体人与学术团体呼吁恢复徽州地名与建制的声音愈发响亮。但官方也有自己的不同看法与顾虑,普通民众的意见也不尽相同。黄山复名徽州成为国内城市更名热潮中社会关注最多、争议也最大的热点话题。

|

图 1 古徽州与黄山市的行政区划 Fig.1 The Administrative Division of Ancient Huizhou and Huangshan Prefecture |

场域、资本和惯习是布迪厄社会实践理论中的核心概念[11]。惯习是寄居于行动者身心中的一种具有持续性与可转化性的禀性系统,它是行动者应付各种情境的策略。资本可视为一种资源,因自身价值高而成为被争夺的对象,也是争夺的凭借。场域是指不同行动者在惯习指导下凭借各种资本进行斗争的一种抽象场所,其具有如下特点:①场域是一个争夺稀缺资源控制权的竞技场;②行动者在场域中的位置取决于其拥有的资本的类型、数量、质量与可支配范围,并依靠后者对场域进行重构;③每种场域及其内部的子场域都有自身的逻辑规则,动态的场域边界常成为竞争焦点。地名作为空间方位的指称符号,在实践中积累了一定知名度、认可度成为定义个人、群体或环等的关键元素,成为身份地位、情感认同或品质口碑的一种象征。每个地名在延续过程中均积累了一定的符号资本,并有可能转换为经济、文化与社会等其它类型的资本。唯一性决定了地名也是一种稀缺的文化资源,可引发多方争夺。地名场域是指行动者根据自身的权利诉求,凭借资本条件,在惯习的引导下,通过维持或变更地名的命名主体、使用群体、内涵寓意与指称范围或地位级别等方式,对地名符号资本进行争夺、协商与统筹,从而形成地名权力的关系网络。

3.2 社会记忆理论社会记忆也称集体记忆,是一个特定社会群体成员间共享往事的过程和结果。哈布瓦赫[12]强调了集体记忆的“当下性”与“建构性”,社会交往与集体框架的约束是集体记忆实现的途径。康纳顿[13]强调了社会记忆是如何产生与传递,更多地关注社会记忆的传递性与连续性,纪念仪式与身体实践是社会记忆实现的途径。社会记忆已成不同阶层争夺的一种重要社会资本与话语权力,但也不可忽略个体的各种主观感受以及偏见同样也会影响到人们对“过去事实”的选择与组织[14]。社会记忆是传承地方文化的重要途径,既具有天然的社会意识的整合功能,也可随时代的变迁被不断建构,这种建构并不局限在历史人物形象的记忆方面,也涵盖了仪式、事件与地名等[15],而任何地名都是某种意义上的一种社会记忆。社会记忆兼具传递性与选择性,作为社会记忆的重要组成部分的地名自然也具有上述特性,因此,地名一直处于相对稳定与不断变更交织的运动中。权力关系在社会记忆的构建、维系与传递中起到重大作用,社会记忆因而具有竞争性。地名作为社会记忆的载体,作为社会实践的空间信息媒介与秩序建构方式之一,地名的命名权或使用权常与空间领域的归属权直接联系[16],也构成社群话语权的重要成分。

4 徽州地名变迁的社会响应 4.1 徽州地名指称范围变迁的社会响应徽州地名指称范围变迁主要指婺源县两次改隶江西省,引发民众对徽州地名认同的尺度重构。婺源与徽州其它县已形成了稳定的文化共同体,历史上婺源民众对徽州普遍具有强烈的认同感。民国时期,蒋介石假借军事斗争需要,将婺源县改隶江西省,引发婺源与徽州民众的强烈抵制,形成了“上层请愿、中层呼吁、下层发动”的全民反抗格局[17]。虽然这一时期民众抗议浪潮不断,却近乎无效。作为徽商重要组成部分的婺源茶农、茶商的反抗意识最为强烈,因为改隶后,皖赣两地的治安环境、民风民俗与经济制度等诸多方面的差异使其经济利益受损更严重。1946年起民间抗议得到以胡适为代表的皖籍社会精英的极力配合,加之旅外徽商与同乡会的大力支持[18],最后迫于舆论压力,当局把婺源划归徽州。

1949年4月底,解放军第二野战军解放婺源县,并将其纳入军管区,而以屯溪为中心的徽州纳入第三野战军的军管区。婺源县在两支部队军管区分割的体制下,于同年5月再次改隶江西。时至今日,婺源民众也多次表达他们强烈回归徽州的愿望,但终究没能实现。赞同改隶江西的观点主要立足婺源与江西的自然地理联系更紧密,婺源的文化资源与地方发展会在江西更有优势、更受重视。改隶后的婺源县在江西省的大力打造下,不但拾起徽州文化,且与时俱进,不断丰富乡愁内涵,主打的“徽州古村游”,不仅成为徽州文化旅游开发的典型代表,树立起的“中国最美乡村”的品牌业已深入人心。反对者则强调婺源与徽州的同根同源,婺源民众对徽州文化的认同,改隶后破坏了徽州文化的完整性,割裂婺源民众对徽州的地域文化认同等。

4.2 徽州更名与拟复名的社会响应徽州更名黄山以来,已引起社会各界广泛关注。迄今已有近千次的全国人大代表、政协委员连续多年对徽州更名与区划调整提出批评与纠正方案,近百家媒体持续发表百余篇评论文章要求恢复徽州之名,恢复1983年设立的小黄山市。知名记者、作家李辉于1998年在《人民日报》上刊载过一篇名为《可惜从此无徽州》的报道,批评更名导致“皖南处处皆黄山”,“到了黄山不见山”的尴尬局面,历史悠久的徽州被名山大川“吃掉”。之后,该报又刊登了陶行知夫人吴树琴呼吁恢复徽州之名的致信,一度掀起激烈争论。2016年4月13日《人民日报》刊发了李辉发表的《地名是我们回家的路》,再次呼吁徽州复名又一次引发热烈讨论。当地青年于2004年创办了黄山市的第一个网络论坛——故园徽州,徽州复名成为他们的热门话题。2004年以前“徽州”一词难以见于当地党报,黄山市政府新闻办公室公开批评李辉文章造成了较大的负面影响。直到2009年左右“徽州”才出现在官方话语中,近年来针对李辉再度发文呼吁复名,黄山市政府很快做出了积极回应,称更改市级政区地名是一项需要慎重考虑的决议,市民政局将深入调研,尽早给出建议。下文分别探讨媒体人群体、普通民众、专家学者与地方政府四类社群的语义网络。

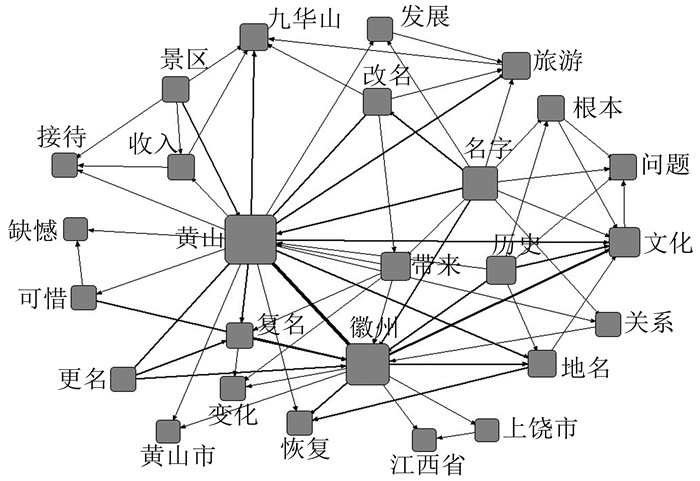

4.2.1 媒体人群体由于工作性质与职业敏感性,媒体人群体往往拥有较为丰富的社会阅历与较为敏锐的社会观察力,且其占据一定的社会资本和较强的社会感召力。该群体内部分歧较为明显,赞同复名与反对复名的旗鼓相当,比例上大约为52: 48,正反方都有理有据。由图 2可知,其语义网络成明显的双中心结构,以“黄山”为中心,以“徽州”为次中心,两者中心度差距较小。围绕“黄山”的词簇主要有“九华山”、“游客”、“文化”、“旅游”等;围绕“徽州”的词簇主要有“历史”、“复名”、“恢复”与“文化”等。围绕“名字”、“地名”的词簇主要有“旅游”、“历史”、“根本”与“问题”等。表明媒体人群体最关注徽州更名黄山后带给黄山景区与城市发展的正负面影响,其次是徽州文化的历史传承问题。而黄山景区与邻近的九华山景区的发展差距,“两山一湖”(即黄山、九华山与太平湖,见图 1)的旅游联动发展不足,黄山地名标识混乱给游客带来困扰等问题也颇受其关注。媒体人群体也呼吁徽州复名需要尊重民意与法律程序,不能重走当年徽州更名的老路,并关注在黄山名下成长的青年人对黄山地名的认同等[19]。

|

图 2 媒体人群体的语义网络 Fig.2 The Semantic Network of Media's Word |

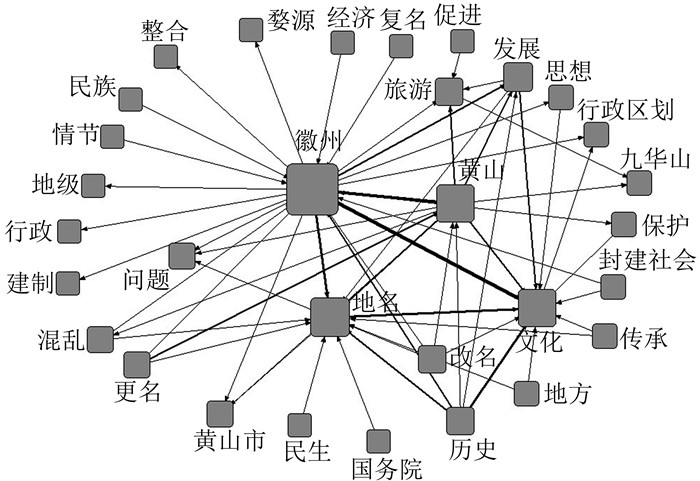

相比一般民众,专家学者往往拥有较高的理论素养、辩证思维与责任意识,这些品质赋予该群体巨大的符号资本,也赋予其强大的社会公信力与舆论导向力。由图 3可知,相比于媒体人群体,专家学者的语义网络呈明显的单中心格局,“徽州”居网络的中心地位,其中心度大于其它词组。以“黄山”、“文化”和“地名”为二到四级的中心词,各自围绕规模不等的词簇。“历史”、“发展”、“文化”比“旅游”、“经济”、“景区”更接近网络中心。赞同复名的专家学者(约占60%)倾向持“复名体现文化的回归与认可”,“对历史地名的敬畏”等观点。而持反对意见(约占40%)的则认为“发展是第一要义,不应该纠结于地名符号”等。围绕“黄山”的词簇主要有“改名”、“旅游”、“绩溪”等,不少学者就当前黄山市的建制与地名问题提出了更正建议以促旅游发展与实现区域均衡发展[20]。由围绕“地名”的词簇可知,专家学者关注是中央政府对地名规范的顶层设计,也关注以民生为本的复名程序的合法性[21]。由围绕“文化”词簇可知,专家学者强调需要正视徽州文化的时代局限性[10],辩证看到文化保护与经济发展的关系[22]。

|

图 3 专家学者的语义网络 Fig.3 The Semantic Network of Scholar's Word |

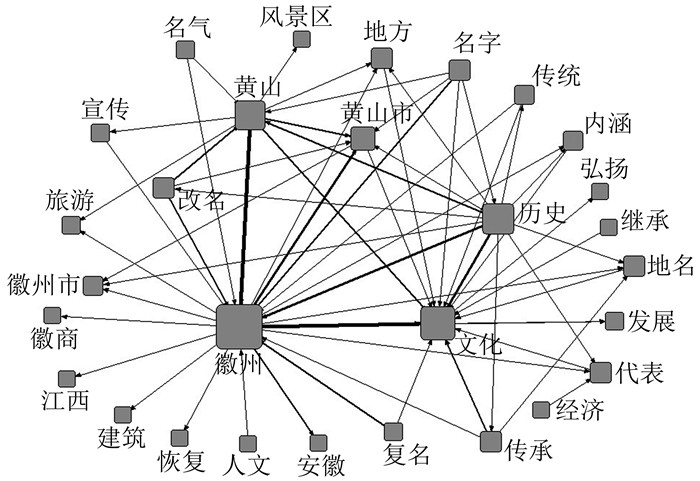

由图 4可知,普通民众的语义网络形成以“徽州”为主中心、“文化”与“黄山”为次中心的三大词簇。与专家学者的语义网络相比,“徽州”在该网络的中心地位更突出,中心度远大于其它词组。综合网络舆情来看,普通民众中绝大多数支持徽州复名,甚至希望复徽州的原初建制。这也验证了2016年4月13日,人民日报官方微博发起的相关网络投票结果,即14973人参与,其中71.4%的网民选择“我要老地名,要敬畏文化,敬畏历史”以示支持徽州复名[23]。由“徽州”的词簇可知,包括徽派建筑、徽商等驰名中外的徽州历史文化元素被民众如数家珍地提及,徽州在安徽甚至中国社会经济中的地位被强调。“文化”词簇中包括了弘扬、继承、传承、发展等词,表明民众认为恢复徽州地名的意义与价值在于传承与发展徽州文化。

|

图 4 普通民众的语义网络 Fig.4 The Semantic Network of Populace's Word |

然而,也有不少人认为“无所谓改不改,关键是要传承好传统文化”。“黄山”的词簇包括旅游、宣传、地方等词,表明部分民众开始辩证地看待徽州复名对黄山旅游发展的可能影响,例如“有可能导致旅游投资的浪费,影响黄山原有的知名度”等观点。

4.2.4 地方政府黄山市、安徽省与中央各级政府部门对维持黄山市的地名与区划的观点明确、立场坚定,反对复名的比例达90%以上。例如,针对所谓的“不用徽州名称是没有文化的愚蠢表现”的说法,第一任黄山市长则称该说法有失公允,需要客观理性地认识时局,且当时普遍赞同起名为黄山市而非徽州市。针对民众关注的区划调整问题,官方称:“成立地级黄山市的决策是完全正确,可以从建市以来取得的辉煌成就中得到佐证;目前的区划符合当地经济社会发展,得到了群众的广泛拥护,不存在调整现行区划和管理体制的必要性”[24]。

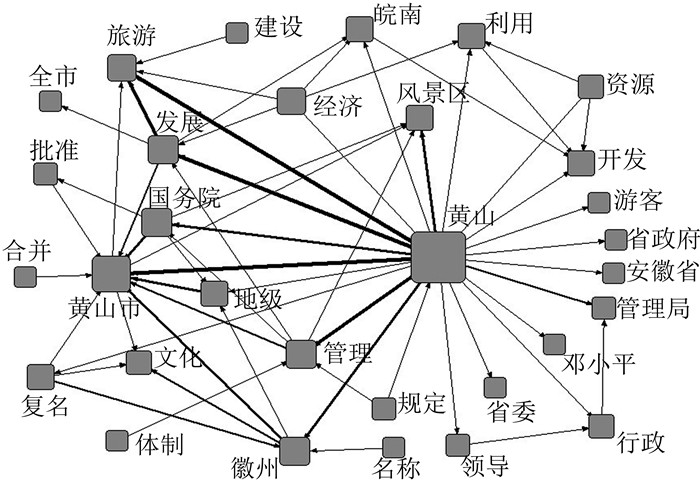

由图 5可知,地方政府的语义网络以“黄山”为明显的单一中心。强调借用黄山风景区更名徽州后,地方发展所取得的各项成就是政府部门在徽州复名争论中的最大“资本”。该网络出现了“皖南”、“安徽”、“省委”、“省政府”、“领导”、“事业”、“体制”、“邓小平”等地域与政治格局较大的词汇,表明各级政府部门给民众的回应中强调徽州地名与区划变更的大局意识,更名程序的合法性,区划调整的客观性与必要性。

|

图 5 地方政府的语义网络 Fig.5 The Semantic Network of the Local Authority's Word |

该语义网络中旅游与发展、黄山与黄山市,黄山与旅游、黄山与发展的连接次数最多,表明政府强调徽州更名与区划调整的目的在于响应邓小平提出的“黄山是发展旅游的好地方,应该把黄山的牌子打出去”发展战略。

5 徽州地名变迁的内在机理 5.1 政治权力与地方认同的博弈引发徽州地名场域的边界重构中国历史上的行政区改隶通常是中央通过行政命令直接改划,民众诉求被排除在执政者考虑范围。婺源与徽州其它县域已形成了稳定的文化共同体,婺源民众对徽州具有强烈的地方认同。但民国至改革开放前期主要是政治权力支配徽州地名场域变迁,即由于婺源的改隶导致徽州地名场域的边界重构。婺源第一次改隶江西的初衷是便于军事斗争,导致当地民众虽然抗议浪潮不断却近乎无效。归根结底是由当时政治优先的意识形态决定。1946年国民政府开始奉行一切以“行宪”为中心的政策,民主气氛高涨,加上皖籍社会精英的符号资本,旅外徽商与同乡会的经济资本与社会资本的参与[9],极大地增强了普通民众的话语权,最后迫使当局将婺源归还徽州。婺源第二次改隶江西时,国家生活的重心是政治稳定与生产恢复;加之后来江西省对婺源发展徽州文化旅游的政策倾斜与经济扶持。因此,随着婺源县经济资本与符号资本的积累,社会各界对徽州地名场域边界的认知逐渐从皖南扩展到赣北,无形中增强了新生代婺源民众对江西的认同。期间虽有当地民众表达回归徽州的心愿,但不具备在行动上付诸实践的政治条件与社会氛围,根源在于区划调整是权力运作与地方博弈的结果,是民间意志难以左右的。

5.2 经济资本与文化资本的权衡驱动徽州地名场域的式微让步改革开放以来,国家生活的主题由阶级斗争转向以经济发展为中心,经济资本开始替代政治资本对各种权力场域产生支配作用。在全国“地改市”的大潮中,徽州地区更名黄山市及其区划调整的初衷在于,响应邓小平关于改革开放的顶层设计,因时制宜地增加黄山景区的发展空间,充分利用黄山旅游资源在国内外的知名度与美誉度,进而带动地方社会的整体发展。本质上则是各级政府根据时局采取了偏重黄山地名符号的经济资本的行动策略。因为经济的“利益”是推动各种资本发生转换的关键要素[25]。相比黄山,徽州地名虽具有更深厚的文化底蕴,但政府更强调的是“黄山市当前的主要矛盾是发展的规模体量不大,结构质量不优,当务之急是加快发展”[24]。黄山地名场域的发展壮大意味着:加快城市发展是第一要务,创造更多的经济效益,才能更有效地推动地名的符号资本向地方发展所需的文化、社会与经济资本转化。因此,黄山市政府的上述明确态度与坚定立场,其本质是经济优先发展的主流意识形态下,对黄山地名符号带来的更切实际发展需要的经济资本的重视。

5.3 社会记忆与惯习的代际差异推动两大地名场域的交融共存哲学家与社会思想学家福柯有言:谁控制了人们的记忆,谁就控制了人们的行为的脉动,因此,占有记忆,控制它、管理它,是生死攸关的。社会记忆成为重要社会资本与话语权力[26]。当前,当地民众关于徽州的社会记忆处于传承与解构的交织状态中,并再构着徽州与黄山地名场域中的社会资本,进而推动两大地名场域的相互交融,长期共存。一方面,大批当地青年人在祖辈“徽州情结”的耳濡目染下,开始意识到自己的徽州人身份;加之社会民主化进程的深化,民众呼吁徽州复名的声势愈发壮大,迫使官方对于徽州复名的态度由过去的压制转变到近期的积极且谨慎的回应。另一方面,黄山旅游业的快速发展以及带给当地社会经济发展的积极效应,加之知识结构、价值观念和利益诉求等因素,共同导致民众对徽州与黄山的社会记忆、对二者地名的惯习存在代际差异。黄山对于当地青年人同样是一种文化情结[19],符合他们对区域发展前景的想象[27],正如一位80后网民在“天涯论坛”指出:“徽州是历史,黄山是未来,我们不能永远活在回忆中”。

6 结论与讨论民国以来,徽州地名变迁主要表现为:婺源两次改隶江西,徽州地区更名为黄山市及其相应的区划调整,黄山市拟复名徽州市。变迁引发的社会响应存在时代差别与社群差异。第一次改隶因危及经济利益,导致全民动员要求政府将婺源归还徽州;第二次改隶后因获得重视与发展,促使婺源民众在情感也上逐渐认可江西。不同社群对徽州更名与复名的看法不同。媒体人群体的语义网络呈“黄山”与“徽州”的双中心结构,最关注徽州的更名影响和黄山的旅游发展;专家学者的语义网络呈“徽州”一词独大的单中心格局,重视徽州更名对地方历史文化的影响,强调复名程序的法理性等;“徽州”在普通民众的语义网络的中心地位更突出,多数民众认为复名有利于传承与发展徽州文化;地方政府的语义网络以“黄山”为单一中心,对于保持黄山市的地名与建制的态度明确、立场坚定。徽州地名变迁的内在机理可归纳为:政治权力与地方认同的博弈引发徽州地名场域的边界重构,体现为婺源县两次改隶江西省引发的民众对徽州地名认同的尺度重构;经济资本与文化资本的权衡驱动徽州地名场域的式微让步,体现为地方政府对徽州更名为黄山及其维持黄山地名的坚定立场;社会记忆与惯习的代际差异推动两大地名场域的交融共存,体现在徽州与黄山地名在民间的长期并存。

城市地名变更是一项纷繁复杂的社会系统工程,往往“牵一发而动全身”,驱使各级政府、专家学者与普通民众等基于对自身或地方社会、经济、政治与文化的多重利益的考虑而积极参与地名话语权的争夺。这使得从批判视角探讨城市地名变迁过程中社会响应具有现实指导意义。本文进行了网络文本分析,后续研究将借鉴批判范式倡导的深度访谈、参与观察等的实地调研手法,了解黄山市民对徽州地名的认知特点与日常实践的代际差异的实际情况;探访地方政府与专家学者对徽州复名可能带来的社会经济影响的看法等,以达到深入地解析徽州复名的可能性与可行性的研究目的,为相关部门提供徽州复名的决策参考。

| [1] |

Rose-Redwood R, Alderman R D, Azaryahu M. Geographies of toponymic inscription:New directions in critical place-name studies[J]. Progress in Human Geography, 2010, 34(4): 453-470. DOI:10.1177/0309132509351042 |

| [2] |

刘丽丽, 徐蕊. 改革开放以来中国县级以上政区名称变更及其问题探讨[J]. 人文地理, 2010, 25(4): 77-81. [Liu Lili, Xu Rui. A study on the name changes and problems of administrative regions above county level after the implemention of reform and opening-up policy[J]. Human Geography, 2010, 25(4): 77-81.] |

| [3] |

朱昌春. 地名在风景名胜区的应用[J]. 旅游学刊, 2002, 17(6): 19-22. [Zhu Changchun. On the application of the local names in the scenic spots[J]. Tourism Tribune, 2002, 17(6): 19-22.] |

| [4] |

张朝枝. 旅游与遗产保护:政府治理视角的理论与实证[M]. 北京: 中国旅游出版社, 2006: 109-162. [Zhang Chaozhi. Tourism and Heritage Protection:Theory and Empiricism under the View of Government Administration[M]. Beijing: China Travel & Tourism Press, 2006: 109-162.]

|

| [5] |

范今朝, 张锦玲, 刘盈军. 行政区划的调整与遗产原真性的保护:以遗产(地)所在政区的更名对区域遗产保护的负面影响为例[J]. 经济地理, 2019, 29(9): 1558-1563. [Fan Jinzhao, Zhang Jinling, Liu Yingjun. The influence of the reform of the system of administrative division on the conversation of heritage and its authenticity in contemporary China[J]. Economic Geography, 2019, 29(9): 1558-1563.] |

| [6] |

柴海燕. 风景旅游城市地名变更现象的透析[J]. 地域研究与开发, 2000, 19(2): 82-85. [Chai Haiyan. On the name changing of tourism city[J]. Areal Reseach and Development, 2000, 19(2): 82-85.] |

| [7] |

孙鹏. 基于人本主义理念的我国城市地名更改探析[J]. 现代城市研究, 2014, 21(11): 88-91. [Sun Peng. Analysis on the change of urban place names based on the thoughts of humanism[J]. Modern Urban Research, 2014, 21(11): 88-91.] |

| [8] |

Wodak R, Meyer M.批判话语分析方法[M].李战子, 译.北京: 北京大学出版社, 2014: 9-14. [Wodak R, Meyer M. The Method of Critical Discourse Analysis[M]. Li Zhanzi, trans. Beijing: Peking University Press, 2014: 9-14.]

|

| [9] |

徐松如. 试析同乡网络在婺源回皖运动中的社会动员能力[J]. 江西师范大学学报(哲学社会科学版), 2014, 58(1): 106-112. [Xu Songru. Analysis of the social mobilization of the fellow townsmen network in the movement of Wuyuan's being put under Huizhou again[J]. Journal of Jiangxi Normal University (Social Science), 2014, 58(1): 106-112.] |

| [10] |

刘伯山. 告别过去, 拥抱黄山时代[J]. 黄山学院学报, 2001, 3(4): 16-17. [Liu Boshan. Say goodbye to the before and embrace the Huangshan age[J]. Journal of Huangshan College, 2001, 3(4): 16-17.] |

| [11] |

皮埃尔·布迪厄, 华康德.实践与反思: 反思社会学导引[M].李猛, 李康, 译.北京: 中央编译出版社, 1998: 19. [Bourdieu P, Loic Wacquant. Practice and Reflection: A Guide to Reflective Sociology[M]. Li Meng, Li Kang, trans. Beijing: Central Compilation & Translation Press, 1998: 19.]

|

| [12] |

莫里斯·哈布瓦赫.论集体记忆[M].毕然, 郭金华, 译.上海: 上海人民出版社, 2002: 106, 335. [Halbwachs M. Collective Memory[M]. Bi Ran, Guo Jinhua, trans. Shanghai: Shanghai People's Publishing House, 2002: 106, 335.]

|

| [13] |

保罗·康纳顿.社会如何记忆[M].纳日碧力戈, 译.上海: 上海人民出版社, 2000: 40. [Connerton P. How the Social Memorizes[M]. Naran Bilik, trans. Shanghai: Shanghai People's Publishing House, 2000: 40.]

|

| [14] |

高萍. 社会记忆理论研究综述[J]. 西北民族大学学报(哲学社会科学版), 2011, 34(3): 112-120. [Gao Ping. Summary of social memory theory studies[J]. Journal of Northwest University for Nationalities (Philosophy and Social Science), 2011, 34(3): 112-120.] |

| [15] |

Schwartz B. Memory as a cultural system:Abraham Lincoln in World War Ⅱ[J]. American Sociological Review, 1996, 61(5): 908-927. |

| [16] |

Giraut F, Houssay-Holzschuch M. Place naming as dispositif:Toward a theoretical framework[J]. Geopolitics, 2016, 21: 1-21. |

| [17] |

徐建平. 互动:政府意志与民众意愿——以民国时期婺源回皖运动为例[J]. 中国历史地理论丛, 2007, 22(1): 49-50. [Xu Jianping. Intercommunion:The purpose of the government and the desire of the mass of common people:Case analysis on "Wuyuan back to Anhui movement" in Republic of China[J]. Journal of Chinese Historical Geography, 2007, 22(1): 49-50.] |

| [18] |

孙祥伟. 政治博弈与省籍矛盾:以婺源回皖运动为中心的考察[J]. 黑龙江史志, 2009, 25(24): 50-51. [Sun Xiangwei. The political game and birthday contradiction:The exploration on the act of Wuyuan's return to Anhui[J]. History in Heilongjiang, 2009, 25(24): 50-51.] |

| [19] |

毛建国.复名徽州别走更名黄山老路[N].华商报, 2019-04-15(A4). [Mao Jianguo. Do not the old way of renaming Huangshan when recovering the name of Huizhou[N]. Huashang Daily, 2019-04-15(A4).]

|

| [20] |

蒋荣. 黄山现弊分析与重设徽州构想探述[J]. 中国方域:行政区划与地名, 2004, 12(5): 2-9. [Jiang Rong. The Huangshan's problem and the Huizhou's restruction[J]. China Region:Administrative Division and Placename, 2004, 12(5): 2-9.] |

| [21] |

唐伟. 黄山复名徽州:尊重程序比改回地名更为重要[J]. 中国地名, 2016, 33(9): 14. [Tang Wei. Huangshan recovering as Huizhou:Respect the process is more important than restoration[J]. China Place Name, 2016, 33(9): 14.] |

| [22] |

许宗元. 旅游地市行政地名命名的思考:以徽州-黄山为例[J]. 旅游科学, 2002, 17(2): 23-27. [Xu Zongyuan. Reflections on administrative naming of tourism areas and cities:A case of HuizhouHuangshan city[J]. Tourism Science, 2002, 17(2): 23-27.] |

| [23] |

澎湃新闻.人民日报官微发起"黄山市恢复老名字徽州"投票, 超七成支持[EB/OL].(2016-04-14)[2016-08-29]. http://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_1456216. [The Paper. People's Daily Official Microblog call the vote of "recovering Huangshan as Huizhou", over 70% voters support[EB/OL]. (2016-04-14)[2016-08-29]. http://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_1456216.]

|

| [24] |

澎湃新闻.网友询问黄山市政府对复名徽州的态度, 官方: 当务之急是发展[EB/OL].(2016-07-11)[2016-08-29]. http://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_1496653_1. [The Paper. Netizen ask the Huangshan Official about his attitude toward recovering the name of Huizhou, the Official replied: The urgent task is to develop.EB/OL].(2016-07-11)[2016-08-29]. http://www.thepaper.cn/newsDeta-il_forward_1496653_1.]

|

| [25] |

皮埃尔·布迪厄.文化资本与社会炼金术[M].包亚明, 译.上海: 上海人民出版社, 1997: 207-211. [Bourdieu P. Cultural Capital and Social Alchemy[M]. Bao Yaming, trans. Shanghai: Shanghai People's Publishing House, 1997: 207-211.]

|

| [26] |

米歇尔·福柯.规训与惩罚[M].刘北成, 杨远婴, 译.上海: 三联书店, 2004: 35. [Foucault M. Discipline and Punish[M]. Liu Beicheng, Yang Yuanying, trans. Shanghai: SDX Joint Publishing Company, 2004: 35.]

|

| [27] |

Borer M I. From collective memory to collective imagination:Time, place and urban redevelopment[J]. Symbolic Interaction, 2010, 33(1): 96-114. |