2. 河南大学 环境与规划学院, 开封 475000;

3. 河南大学 黄河文明与可持续发展研究中心暨黄河文明省部共建协同创新中心, 开封 475001

2. College of Environment and Planning, Henan University, Kaifeng 475000, China;

3. Key Research Institute of Yellow River Civilization and Sustainable Development&Collaborative Innovation Center on Yellow River Civilization, Henan University, Kaifeng 475001, China

城市公共空间的意义与秩序,有赖于特定群体在日常生活中的表达与互动。这些空间使用者自下而上的利用空间,既悄然赋予空间以社会文化内涵,也在同其他主体的协商中不断重构权力关系。公共空间的使用者更是具有年龄、性别、宗教信仰等不同的身份属性,他们临时或长期地占据当地公共空间,往往创造出文化鲜明、多方交互、带有历史烙印或体现治理色彩的场所。

正是源于人们在公共空间中占据、共享与相遇的真实情境,公共性便不再是公共空间的固有属性,而是在回应多样性及异质性的实践中不断被建构。在这一过程中,包容和排斥并非二元对立,而是交叉共存,多方关系能够在协商与管制中不断被重塑[1]。公共空间是各类人群社会生活的触发器和实践平台[2],它嵌入了使用者的身份诉求乃至情感,同时也交织着管理者的协商与监管。城市管理部门往往希望公共空间具有整洁有序的外观,或者能为其缴纳商业收益,因此,管理者接纳或排斥不同的空间利用行为以便实现治理与获益[3]。

街头摊贩是国内外城市公共空间治理的重点。摊贩占据公共空间,经常触发与管理部门的冲突。在早期,国内外管理部门多采取驱逐摊贩的政策。例如,纽约城市政治利益集团曾采取“复仇型”(revanchist)公共空间零容忍政策,试图以背离“现代、有序、整洁”全球城市形象的理由将摊贩驱逐[4];我国管理部门以前对街市经济的社会价值认识不足,将摊贩贴上“落后”、“脏乱差”的标签,进而展开“理所应当”的取缔[5]。当然,管理者有时会采取包容性政策,例如有些摊贩群体能够同政府达成谈判,以确保其对空间的占据并减少被撤销的威胁[6]。实践表明,强行管制的确可以对流动摊贩起到短时抑制作用,但继而会发生恢复性反弹,这样的现实情况已迫使学界和相关部门尝试探索长效治理机制[7],如设置摊贩疏导区。然而,有些疏导区存在可持续性危机,该危机隐含于流动摊贩属性与正规化要素之间的矛盾[8],这意味着,若要建立真正可持续的治理机制,有赖于对摊贩属性和场所秩序进行细致剖析。

然而,由于现实空间意义的多样性和秩序的复杂性,相关的理论视角与分析维度往往难以明晰。空间实践(spatial practice)理论注重使用者的社会文化身份及其占据空间的过程,关注行为对象同其他主体的权力关系,或许能为探索公共空间的意义与秩序提供相对清晰的视角或维度。具体而言,空间实践的概念源自哲学的“日常生活”转向[9],它聚焦空间使用者的身份属性、空间利用方式及权力关系建构,由此探究异质空间格局与不平衡权力结构的形成过程。

论文在阐明空间实践概念并搭建分析维度的基础上,解释摊贩赋予城市空间意义背后的身份属性与流动性特征,继而探究夜市空间秩序的建构机制。文章结构如下,首先通过梳理空间实践的研究脉络,形成涵盖身份、流动与权力三个维度的分析框架。接下来,以开封小吃夜市摊贩的空间实践为案例,一方面,分析摊贩的身份与流动性对夜市特色与格局的塑造作用;另一方面,探究多主体时空相遇场景中的权力运作过程,侧重从空间边界和时间节奏角度分析权力网络中的身份与流动性再生产;最后进行归纳总结和提炼,进一步讨论空间实践对于认识城市空间内涵的理论贡献及其对公共空间治理的现实价值。

2 研究设计 2.1 理论梳理空间实践从空间使用者角度理解空间的文化与政治内涵。德国城市社会学家Löw指出,研究城市空间不在于确定其独特性,而在于发掘其意义产生的逻辑,尤其需要聚焦行为主体的身份特征、空间演变过程及同政治宗教之间的联系[10]。空间实践侧重发掘空间变迁背后行为主体的身份和流动性特征,并辩证地审视日常政治运作,这一理论正在逐步搭建起行为者和城市空间的桥梁。

空间实践萌生于哲学的“日常生活”转向。20世纪上半叶,现象学创始人胡塞尔批判唯理性主义,着重阐释围绕实践主体“人”的感性的、充满利益冲突的生活世界(life world)[11]。在这样的哲学视野下,空间被视为人们体验和感知的空间,人在空间中有明确的位置,带有空间熟悉感和行动界限,它同原来那种由自然科学领域所限定的、或充当空间形象的概念相区别[12]。列斐伏尔在其空间生产理论中,明确将空间实践对应感知的空间[13](perceived spaces),即人们的行为以(日常体验感受的)空间为基础条件,通过实践形成社会—空间生产与再生产过程,呈现特定社会形式的位置与空间形态[14]。那么从空间使用者角度看,空间实践便是在原空间组织与日常感觉的基础上,不同行动主体通过重塑空间形式,形成新的空间组织并再生产内部的社会关系。台湾学者王志弘同样认为,列斐伏尔的空间实践概念体现出带有惯习特点的社会成员的能力(competence)和实作(performance),它既包括物质环境与空间结构,也包括物质结构中的感知和行动[15]。后来,德塞图(又译为德塞托,列斐伏尔的学生)将空间实践引入“日常生活实践”理论[16],用它发掘普通人在日常生活中介入、挪用(appropriated)或创造空间的过程——居民通过“行走”(walking)不仅改写了既有的空间格局,也搅乱和打破了此前稳定的空间秩序[9]。居民这种惯习性、无意识的日常行为往往围绕种族、阶级或性别来展开,他们通过在空间中流动而产生新的空间创造,继而改写空间上的特定权力符号与社会关系[17]。因此,从行为主体的角度看,空间实践可被理解为带有一定身份特征的使用者对空间介入、占据或创造及多主体相遇下的社会关系再生产过程。

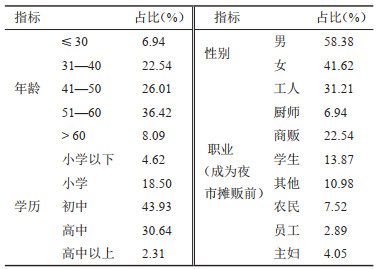

通过以上梳理发现,空间实践涵盖“身份”、“流动”与“权力”三个维度(图 1),相关研究已分别利用各维度进行案例剖析。第一,空间使用者的身份具有多样性与复杂性,任何人的日常经历都伴随身份和社会联系,因为空间实践不仅仅是一个纯粹的空间行为,也是行为主体对地点赋予意义的过程[18];第二,空间使用者通过日常流动行为占据空间。短期内,他们可以将公园等公共场所变为理想生活的补偿空间[19],长期看,地方可被视为民族空间实践的产物。例如,不同民族不断迁移并占据原本属于其他民族的空间,从而不断谱写民族的空间史[20];第三,空间使用者将不可避免地打破原有的空间秩序,他们在日常相遇中不断重构社会关系,塑造空间边界和时间节奏。一方面,边界或领域(territory)成为衡量社会关系、文化意义及政治权力形成和变迁的一个重要变量或维度[21]。例如,居民通过自下而上的日常跨界流动,能不断打破原有的边界秩序,促成“去边界化”[22];另一方面,节奏能够展现实践行为的重复与差别,各种周期性活动能够在不同地点表现出不同的高低潮形式,直观深入地反映再生产过程中的包容或排斥议题[23]。辩证地看,在秩序的形成过程中,身份与流动既是建立差异和权力关系的主要前提,也被威权、规范等各种权力关系所再生产[24]。尤其是弱者的空间实践通常面临主流文化偏见[25],例如,“同志”的对公共空间的体验和利用,明显地处在“非正常”身份标签的作用之下[26],而农民工由于感到不被认同的阵痛,他们将不断重构自我身份及群体之间的社会关系[27, 28]。综上,认识行为主体的空间实践,需要挖掘行为主体的身份属性与流动特征对空间赋予意义的过程,并可从边界与节奏切入以便探究场所社会关系重构所蕴含的权力秩序。

|

图 1 空间实践的主要理论维度 Fig.1 Main Theoretical Dimensions of Spatial Practice |

摊贩现象是洞察城市公共空间的意义及秩序的鲜活素材。摊贩作为城市公共空间的使用者,既传达着身份与流动诉求,又打破并参与建构权力秩序。一方面,街头摊贩被视为文化与空间的催化剂[29],他们能够创造出具有地方文化内涵的空间;另一方面,包括摊贩在内的各类空间政治现象为开展公共空间政治理论研究提供了源泉,它涉及到空间冲突的根源、发生机制、空间对不同主体的意义、空间如何被监管等空间政治问题[30]。这种“街头政治”突显出摊贩与管理者的二元矛盾[31],并且蕴藏着多元主体利益协商所带来的复杂的关系运作。因此,摊贩的空间实践为认识城市公共空间意义和秩序提供了普遍场景,摊贩的身份、流动性与街市的权力运作日益成为研究者关注的主要话题。

摊贩身份的属性差异在东方社会中极为典型,突出表现在民族、关系网络等方面。例如,曼谷摊贩主要是来自北部的清迈、清莱两省的阿卡族,他们销售传统手工艺品并带动亲朋好友[32]。河内摊贩的从业方式具有性别差异,男性摊贩更依赖于自身的资金与能力,而女性摊贩常常通过家人和朋友关系获取信息与资源。万隆的摊贩具有代际差别,老一辈摊贩拥有强大的社会关系网络,而新一代摊贩可能会将街头经营作为兼职[33]。在广州,经营同类商品的摊贩集聚于某一空间不仅是市场因素使然,基于乡缘关系形成的族裔合作也具有影响[34]。可以发现,街头经营不仅仅是一种谋生手段或生活方式[30],这种从业选择和集聚可能深受民族特征或社会关系网络的影响。

街头摊贩借助流动工具占据城市公共空间,并具有鲜明区位特征和集聚特点。在微观尺度,上原佑贵较早刻画出摊贩分布与步行道宽度、街道形态、正规商店、绿化带的空间关系,并分析具体场所的时间动态[35];黄耿志对摊贩的微观流动与微区位选择机制进行了细致考察[34]。在宏观尺度,张延吉对流动商贩空间分布特征及其与正规商业互斥关系的大数据分析最为典型[36]。相关研究表明,摊贩所占据的场所通常具有较高的人流量,或具有良好的公共交通可达性与舒适性[37]。然而,摊贩的空间分布不仅受市场条件支配,从空间实践角度看,摊贩的身份与流动特征能够嵌入所占据的空间,并有可能呈现在其空间分布上。

街头市场的时空秩序在摊贩同其他主体的相遇场景中不断重构。公共空间涉及多个空间使用者的利益,因此,摊贩在选择和利用某一空间时,会遭到对该空间有“利益诉求”的管理者、正规商户或小区居民等相关主体的阻挠[34],摊贩的身份和流动特征也会被重塑。例如,摊位固定使新一代摊贩不得不向老一辈的私人摊位支付高昂的租金[38],不同的监管程度也将影响摊贩流动的周期性[39]。从空间实践角度看,街头市场中的权力关系能够再生产出摊贩的身份和流动特征,并可在边界与节奏上呈现出来。

这些丰富的案例研究广泛印证了身份、流动与权力在摊贩与城市空间研究中的重要性,与此同时,它充实了空间实践的案例分析逻辑,即空间的意义依附于空间使用者的属性差异、社会关系网络关系所伴生的集体流动行为,而空间秩序受到多方利益相关者的时空约束。基于此,论文一方面探讨摊贩属性特征及流动特点对从业选择与夜市分布的影响,从中理解街头市场的社会文化意义;另一方面通过摊贩与多方主体的关系来理解权力的日常运作,从边界和节奏出发深入认识公共空间的时空秩序。

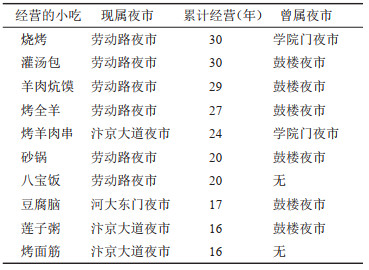

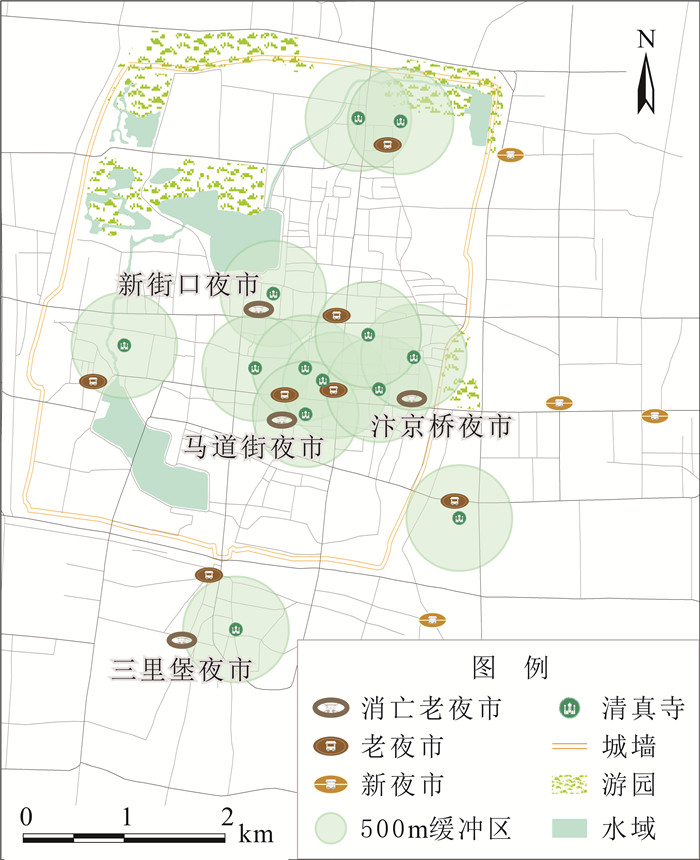

3 案例概况及调研过程开封夜市历史悠久,品类丰富,是当地政府着重打造的特色旅游名片。夜市于北宋兴起[40]、民国繁荣[41],改革开放后再度复兴。在2015年官方统计资料中,商户数达922个①,至正式调研时共存在11个小吃夜市(图 2)。摊位沿街摆放、露天经营,成为公众夜间消遣的好去处。值得注意的是,各夜市大多有三至四成摊位经营清真餐饮,学院门夜市是唯一的全清真夜市。近些年,在工商部门或管委会的管理下,所有夜市均已固定摊位及统一餐车样式,且经营时间受到不同程度的限制,已形成较为规范的经营秩序。

|

图 2 开封各个小吃夜市的位置 Fig.2 The Locations of Snack Night Markets in Kaifeng |

调研分为三个阶段。2017年1月7日至12日展开预调研,从开封市工商局、开封市图书馆、开封市统计局获取夜市管理资料及街道人口统计资料,涵盖摊贩统计数据、管理人员配备、历次整改情况、各夜市范围边界等内容。研究者在白天走街串巷于各夜市周边进行拍照,傍晚时观察各夜市摊贩的流动状况,夜晚在各夜市沿街录像并观察管理情况。2019年1月4日至10日进行正式调研,期间天气晴好、非节假日,夜市经营和管理有序如常。在营摊贩总数为296个,通过反复调研各个夜市获取尽可能多的样本,共获取有效问卷数173份(表 1)。问卷核心内容包括民族等基本属性、租房与迁居情况、日常作息等方面。访谈对象主要为39个摊贩,研究人员征得摊贩同意,以采访的形式在摊位旁购买品尝小吃并录音,有助于吸引客源并获得摊贩认可。访谈时长15—40分钟,以夜市拼音的两字符缩写并加序号的组合进行编号。访谈相关管理者4人,包括鼓楼夜市管委会夜市科2位工作人员、顺河区食品药品监督局1位主要官员、开封市城管局市容管理科1位主要官员,访谈时长均在40分钟左右,以GOV加序号的组合进行编号,并获取相关条例及档案。除此之外,咨询工商局退休人员、周边小店商户及夜市保洁人员、治安管理人员、环卫工人,以便了解更详实的夜市变迁与管理状况。2019年10月3日至10月6日为补充调研,观察鼓楼夜市的进场管理并在附近酒店顶层拍摄摊位布局的照片。

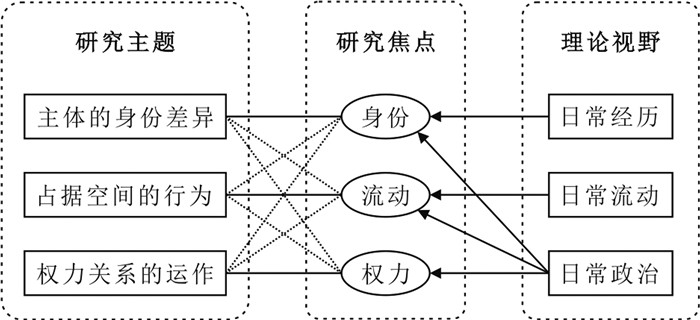

| 表 1 样本基本特征 Tab.1 Basic Characteristics of the Sample |

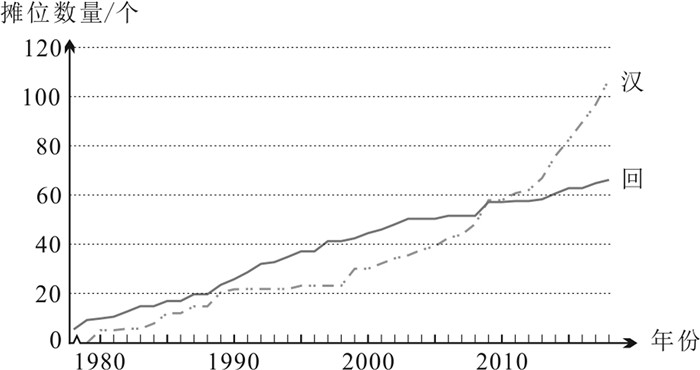

在家庭手艺传承的影响下,早期夜市摊贩以具有重商文化的回民为主。回族摊贩的平均经营年数(18.1年)高于汉族摊贩的经营年数(11.9年)。然而,现有摊贩并非全是第一代摊贩,因此,必须考虑“摊位”的连续经营年数。也就是说,若摊主继承父母的摊位,则需将父母的经营年数也考虑在内,构成“摊位连续经营年数”。统计显示,经营20年以上的摊位共计65个,回民摊位占比为64.6%;经营40年及以上的摊位共计9个,且摊主全部为回民。通过统计图,可以很明显地看出,回族摊位数量曾长期多于汉族摊位数(图 3)。相对来看,第六次人口普查时,开封全市回民为62049人,占比不足十分之一,即使在回族人口聚居的清平街道,回民人口占比38.29%②,仍少于汉族。实际上,在诚信、重商教义的影响下③,回民的经商风气更为浓厚。经调查,经营超过20年的汉族摊贩中,三分之二的手艺也源于父母。因此,摊贩身份的出现并不只是依附民族属性,确切是在于家庭层面的手艺延续性。“(刚开始)汉族回族都有,但以回族的多,一开始都是我母亲在这儿,卖烧鸡黄焖鱼,还有牛羊肉(GL07,女,回,母亲1978年开始经营)。”

|

图 3 摊位民族构成随时间的变化 Fig.3 Changes of Ethnic Composition of Stalls Over Time |

社会交往带来信息的传播,诱发学习模仿,尤其是社区层面的邻里效应有助于塑造从业者身份。改革开放初期,政府包容私营摊贩的存在[42],而街头餐饮填补了迫切的市场需求,让不少摊贩成为“万元户”。这些信息经报纸报道、口耳相传,诱发越来越多的摊贩尝试自行摸索(33%)或向亲朋好友(8%)学习手艺。近20年来,越来越多的摊贩通过朋友(15%)或加盟(13%)学艺。观察发现,回族社区中的邻里接触有助于带动新摊贩出现。“日礼五时拜,岁封一月斋”④的生活习惯,使回民形成“围寺而居”[43]的居住格局。更进一步地讲,从居住地址统计来看,未搬家的回族摊贩基本都居住在回坊。在鼓楼夜市中,半数汉族摊贩自始至终住在清真寺旁的三眼井街、文殊寺街,也有部分摊贩住在烧鸡胡同,胡同中停靠着大量清真、非清真餐车(图 4)。由此表明,社区街巷成为社会联系的引力场,其中的日常邻里接触至少提供了观察机会,有助于社区居民形成相对一致的生活模式乃至从业者身份。

|

图 4 烧鸡胡同中的餐车 Fig.4 Dining Carts in Chicken Hutong |

摊贩具有“短距离流动”的特征,原因主要是受流动工具和携带物品的制约,也会受到照顾家庭意愿的影响。从流动工具演变来看,20世纪70年代末,多数摊贩使用钢筋焊接的小摇车,步行出摊;至20世纪90年代,摊贩多利用三轮车,更方便携带煤灶、炊具、桌椅;目前,摊贩多采用电动三轮车通勤,但由于携带物品较多,流动能力仍然有限(图 5)。统计显示,80.3%的摊贩流动时间(包括从家推车经过社区小巷的时间)在15分钟以内,54.3%的摊贩流动时间不足10分钟。此外,部分摊贩受到家庭牵绊,尤其在早期,摊贩的家庭规模较大,许多摊贩不得不选择就近经营,这也吻合了非正规就业与照顾家庭意愿密不可分[44]的观点。

|

图 5 摊贩的日常流动 Fig.5 Everyday Mobility of Vendors |

“守住家门口嘞,我离家远喽家里没人也不行,不一定万一有什么事情嘞呀对不对,(刚开始)搭着孩儿也小,家里没人小孩儿咋办呐,主要这个原因(HX01,男,经营27年,下岗时不到30岁)。”

摊贩的民族属性与流动特征嵌入空间,形塑出清真寺与夜市高度一致的分布格局。从摊贩的迁居来看,83.2%的摊贩在经营期间未搬家;即便迁居,68.9%的摊贩继续在原地点经营。这种情况透露出摊贩的居住位置可能与就近流动的经营位置具有邻近性。在各个夜市的形成过程方面,研究者通过统计各夜市摊贩经营时间、结合访谈与档案资料,将夜市分为“老夜市”和近20年来形成的“新夜市”两类⑤。开封市区共有13个清真寺⑥,研究者通过绘制缓冲区,呈现出清真寺和夜市的分布关系(图 6)。开封曾经存在新街口夜市、马道街夜市、汴京桥夜市、三里堡夜市、武夷夜市,它们因城市改造项目或市容整治运动而消亡。武夷夜市是由于管理部门免除一年租金引导周边摊贩正规化而出现的新夜市(2007年形成,2018年搬迁)。其余几个消亡的老夜市均位于清真寺周围。西司夜市原本位于西司广场,因御河水系工程搬离西大寺,不过也位于西大寺500m范围内;铁北街夜市原所在地三里堡夜市位于南关清真寺附近。最终,夜市与清真寺的分布位置极为邻近:所有清真寺周围均有夜市分布,所有老夜市全部位于清真寺500m以内。这种空间模式蕴含着宗教的街区效应[45],展现出清真寺足以对周边城市空间产生涟漪般的商业效果。另外,访谈得知,个别摊贩在初期试着在不同地点摆摊,通过反复实践,最终选择扎根在这些“位置好”的区域。尤其是在清真寺附近经营的回族摊贩,他们能同时获得汉族与回族消费者。夜市初具规模后形成集聚效应,不断吸引新摊贩;而老摊贩也不愿更换经营位置,避免丧失熟客。

|

图 6 夜市与清真寺的空间关系 Fig.6 Spatial Relationship Between Night Markets and Mosques |

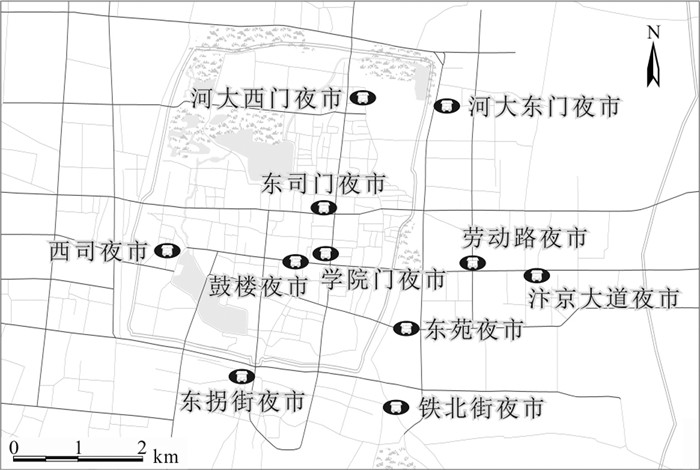

新夜市的出现同老夜市摊贩的迁居密切相关。统计显示,新夜市中45.7%的摊贩曾在鼓楼夜市、新街口夜市或学院门夜市经营,更需留心的是,摊位连续经营时长前十位的摊贩,八人由老夜市转移而来(表 2)。迁居原因主要包括结婚、工作调动或老房子拆迁。迁居摊贩的就近流动,直接催生了劳动路夜市、汴京大道夜市与河大东门夜市等新夜市的形成。因此,正是由于这些老摊贩迁居后仍维持从业身份并延续短距离流动的特征,促成了新夜市的萌生。

| 表 2 新夜市中经营时间最长的摊贩 Tab.2 The Longest Managing Vendors in New Night Markets |

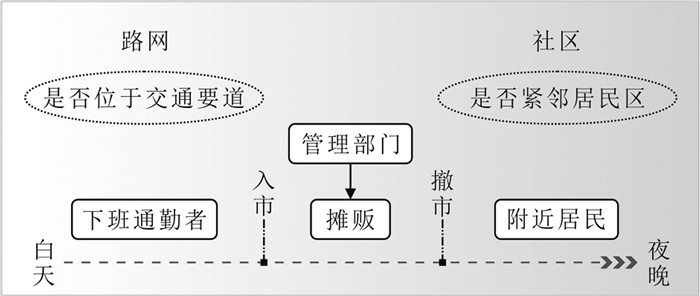

摊贩在公共空间中同其他行为主体相遇,开启公共性的建构过程。在摊贩身份与流动特征已嵌入空间格局的基础上,各夜市将被置于不同的社区、路网乃至更广泛的城市组织结构中,这将深刻影响摊贩同其他主体的时空间争夺和权力关系(图 7)。其中,管理部门尤其需要应对夜市摊贩同下班通勤者、附近居民的时空间利用需求的矛盾,在利益协调及对摊贩的时空约束中起到关键作用。

|

图 7 夜市摊贩和相关群体的时空相遇 Fig.7 Spatio-temporal Encounter Between Vendors and Involved Actors |

摊贩占据的空间位置日益明确,空间约束是摊贩在城市空间组织中得以长久存在的必要条件。在夜市产生初期,完全缺失部门管理,摊贩可自由选择摆摊位置。1984年,市工商部门批准成立鼓楼夜市和西司夜市,于是,摊贩每月缴纳两毛钱管理费,彼此协商摆摊位置并逐步固定。随着夜市规模的扩大,2014年夏,各市场发展中心统一明确夜市的范围,同时划出摆摊区与非机动车道之间的边界线。后来,由于城市改造项目,鼓楼夜市与西司夜市的摊位由管理部门重新安排——摊贩按原有签协议的顺序各抽两签,选择其中心仪的位置,他们接受这种“运气”的安排。这两个夜市最早实行餐车统一定做,管理部门为摊贩换车提供一半财政补贴,分为大小两种型号,并规定餐车摆放位置。在三里堡夜市,日常经营边界的管理非常宽松,然而,即便人行道宽阔,摊贩们仍常将摆摊区域扩大到非机动车道,且日益向十字路口集中,造成交通堵塞且被多次劝改,然而成效并不明显。2018年创建文明城市运动开展,长期占道经营的三里堡夜市被迫搬迁到人流量稀少的铁北街。

空间位置的相对固定符合日常管理的需求,悄然强化了摊贩之间、摊贩与管理者之间、老摊贩同新摊贩之间不平等的权力关系。首先,微区位条件的不平等,赋予管理者更多的调解机会。例如,鼓楼夜市的摊位呈小方形围合,人为地加剧了不同摊位的市场条件差别。在冬季,内侧摊贩因前排摊贩的棚子遮挡吃客视线而不满,他们常常主动联系鼓楼管委会获取“权威”的调解。“外面摊贩整个围住以后肯定挡住后边儿了,这个都需要咱管理人员现场去调解了(GOV02)。”实际上,这些市场条件差别源于管理人员的不佳设计,由此孕育出摊贩内部矛盾,反而有助于建构管理部门的权威;其次,空间作为一种可供使用的资源毕竟有限,管理者随后会限制市场内的摊贩数量,从而形成摊贩身份的制度壁垒。2004年,市工商局编制《开封市夜市管理暂行办法》,摊贩只需“三证合一”(健康证、经营许可证、摊位证)便能成为“正规商户”。偶尔出现在商户周边的其他游商常因“卫生不能保证”、“干扰商户经营”等原因被驱逐。“有那种游商,它这个食品安全上是个问题,所以需要聘用保安人员对他们进行驱赶劝离(GOV01)。”其实,食药监部门曾多次突击检查游商经营的食品,并没有查出明显的食品安全问题;再次,新摊贩可通过私下租赁摊位以获取经营资格,有些原摊贩变身成为“出租户”。在鼓楼夜市与西司夜市,这些出租户只需每月向管委会交纳2百余元的综合管理费,每年却至少获得2万元的租金,西司夜市中部的酒菜摊位的年租金已达10余万,滋生一批既得利益摊贩。统计显示,西司夜市近半数(47.1%)的摊贩经营时间不足5年,转租情况非常普遍。可见,灵活的摊贩管理政策既需要在评价市场条件的基础上设定可供占据的边界,也须兼顾微区位条件的不平等和准入问题,特别是在市场条件比较好的区域,不妨尝试探索带有“运气”成分的多次微区位选择方法及利益固化者的退出机制。

4.2.2 时间节奏的调整摊贩受到经营时间的管理,时间约束是协调摊贩和其他主体关系的重要条件。一方面,摊贩不能过早“上市”,原则上是在行政单位下班30分钟后,这在一定程度上保障了下班通勤者的交通利用需求。对于一些摊贩而言,规范的时间管理符合传统的“守规矩”公共观念。“你要不规范的话,有嘞那不自觉的,三点钟他都拉过来了;中国人呀,不胜西方人思想先进,没有规矩不成方圆。人的道德思想,没有管理就不行(XY01);”另一方面,摊贩需要及时“撤市”,原则上不能超过零点,这样可以减少对周边居民的影响并配合地面清洁工作。“要求很高的,什么时间收摊、什么时间熄灯,不能扰民的现在。过去整夜你想卖到几点卖几点,现在都是有时间限制的(GL07)。”大部分夜市按时断电以督促撤市。武夷夜市的日常撤市管理非常宽松,摊贩拥有木质门面,常常超时经营,被周边居民多次投诉。它也因文明城市运动的到来,被迫搬迁到居民稀少的新区中。

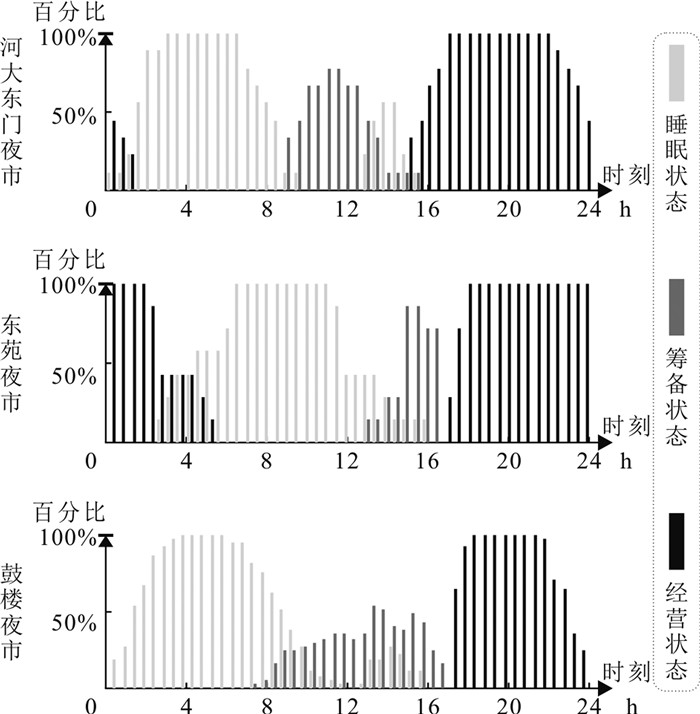

各夜市摊贩处在他们所占据的空间组织中,时间节奏展现出不同夜市摊贩同相关行为主体间的权力冲突。分析认为,处于交通要道的摊贩更易与通勤者产生矛盾,管理部门很可能加强对入市时间的管理;处于居民区附近的摊贩更可能与周边居民产生冲突,管理者便会强化对撤市时间的管理。管理的宽松程度将呈现在不同市场中摊贩的日常节奏差异上。摊贩主要包括睡眠、筹备、经营三种周期性活动。研究者尝试“各拆时段”(将每个摊贩的状态以半小时拆分)及“场所累计”(同一夜市所有摊贩按照时段累计各状态百分比),能够呈现出几种典型的日常生活节奏的起伏与差异(图 8)。可以看出,河大东门夜市位于非主干道路,摊贩出摊时间管理松散。东苑夜市由于距居民楼有一定距离且部分摊贩拥有门面,在收摊上管理松散,在冬季,大部分摊贩午夜2点开始收摊,夏季彻夜经营。鼓楼夜市位于内城中心,交通便利,虽然距离居民楼有一定距离,但它是城市形象的窗口,在强有力的监管下,摊贩的经营时间短,出摊和收摊更具一致性。从各场所起伏的时间节奏可以看出,有效的摊贩管理政策不应是纯粹的空间设定,也应在把握不同场所周边交通及社区环境的前提下,因地制宜地分配并优化摊贩利用公共空间的时间。

|

图 8 不同夜市中摊贩的日常生活节奏 Fig.8 Everyday Life Rhythm Of Vendors in Different Night Markets |

论文以空间实践为理论视角,搭建涵盖身份、流动、权力三个维度的框架,通过剖析小吃摊贩的身份属性、流动特征与时空相遇中的权力关系,揭示出夜市所蕴含的丰富的社会文化意义与微妙的时空秩序,从而为城市公共性的社会建构领域提供了一种具体的分析思路,也为摊贩的长效治理方式提出了实用举措。

夜市空间嵌入了使用者的身份与流动性特征,回族、汉族居民在日常生活中展开跨文化实践,为城市空间赋予浓厚的多重文化特色。首先,摊贩从业身份的形成源自家庭层面的手艺传承,社区街巷更是成为孕育摊贩身份的引力场。可见,夜市绝非是单一的经营场所,而是具有多重意义的文化景观。居民在平凡的空间实践过程中,无声无息地将民族文化、小吃文化、市井文化的烙印呈现于公共空间,建构出继承自传统、根植于地方的特色文化场所;其次,这一发现能够与Boonjubun所指明的摊贩身份研究途径形成理论对话——聚焦文化多样性与社会关系,尤其在发展中国家的城市中,隐含着独特的细微差别[46];再次,正是由于回族摊贩在夜市初期的形成发展中具有主要作用,他们的短距离流动使夜市的空间分布有规律可循,表现为夜市与清真寺在空间上高度邻近;最后,这种空间形态和分析视角将补充朱竑等学者关于城市日常经济空间由社会身份与权力关系塑造的论点[47],揭示出流动性(或空间利用方式)也是塑造日常经济空间的关键桥梁与核心维度。

夜市的时空秩序在摊贩同其他主体的相遇中产生,这种不断重构的公共性依托于夜市所处的空间组织结构,其中,空间边界和时间节奏塑造并体现权力的运作。一方面,边界的固定与微区位差异,能够强化管理者的威信,然而,完全固定边界,会造成利益固化与机会不平等;另一方面,通过尝试创建“分段累计法”(spilt-accumulate method,SAM)刻画不同夜市的经营节奏,直观反映出摊贩的经营时间深受周边交通市场状况与居住环境的约束。在理论层面上,各种权力的运作实际上是围绕身份与流动(场所的正规性与可占据性)而展开,这印证了空间实践作为分析城市社会空间秩序生产与再生产视角的完整性与辩证性。

更一般地,空间实践搭建出行为主体和城市空间的理论桥梁,提供了从空间使用者角度认识公共空间意义或秩序的视角与框架。最近,城市学家Syssner觉察到,认识空间的核心是聚焦对“过程”的解释,尤其需要发展出一个关于特定群体的社会文化状况对空间发展轨迹影响的解释性框架[48]。研究者搭建的空间实践框架对这一洞见作出了解答。可见,论文从行为主体出发,将空间实践阐述为带有一定身份特征的使用者对空间介入、占据或创造及多主体相遇下的社会关系再生产过程,并梳理身份、流动与权力(Identity-Mobility-Power,IMP)作为分析框架的核心维度,对认识城市空间的社会建构机制具有借鉴意义。

摊贩的空间实践案例透露出城市公共空间长效治理的现实落脚点。一方面,公共空间治理需呵护源于日常经历的生计与生活诉求,因为它是家庭文化展演的舞台,也是增进社会集体交往的场合,它被占据的过程必然也是社会文化嵌入的过程。因此,管理或规划部门有必要留出或合理设计可供流动的空间,以便培植市民文化的种子。恰如案例所表明,空间使用者在占据公共空间的过程中,不经意间将自身的社会文化特征赋予空间,能够让城市诞生烟火气乃至塑造地方性品牌;另一方面,有效的公共空间治理机制离不开时空约束,管理者尤其需要因地制宜设定场所的边界与节奏。具体来说,管理者应意识到场所的权力运作依赖于空间有限性与区位差异性,在此基础上,划分可进可出的空间边界以增进机会公平,协定宽严有度的时间节奏以维护多方利益,汲取“规矩”等传统文化作为治理润滑剂,从而迈向和谐共赢的城市公共空间文明。

致谢:感谢西北大学李钢老师在第九届地理学研究生会议上的宝贵意见,感谢华中师范大学余斌老师、朱媛媛老师的修改建议,感谢河南大学何伟纯博士关于开封GIS底图的分享。

注释:

① 来源《:开封市夜市基本情况统计表》,开封市工商局内部资料,经核心负责人同意使用。2015年统计,涵盖12家夜市,2018年武夷夜市因搬迁而消亡。商户,即摊贩,后文统一表述为摊贩。

② 来源:《开封市2010人口普查资料》,公开资料,开封市统计局综合科。

③ 访谈开封市伊斯兰协会会长。

④ 开封市东大寺中的护国清真堂箴言,冬季每日礼拜时间为6: 35, 13:30, 16:30, 17:30, 18:20。

⑤ 各夜市出现的年份如下:鼓楼夜市1978、西司夜市1979、东司门夜市1980、东苑夜市1980、三里堡夜市1981(2018年搬迁形成铁北街夜市)、东拐街夜市1985、东苑夜市1987、学院门夜市1989,在文中称作“老夜市”;劳动路夜市1998、汴京大道夜市2003、河大东门夜市2008,在文中称作“新夜市”。

⑥ 来源:开封市伊斯兰文化博物馆。

| [1] |

Qian J. Geographies of public space:Variegated publicness, variegated epistemologies[J]. Progress in Human Geography, 2020, 44(1): 77-98. |

| [2] |

杨滔. 北京街头零散商摊空间初探[J]. 华中建筑, 2003, 21(6): 46-49. [Yang Tao. A study of street vendors in Beijing from the perspective of urban design[J]. Huazhong Architecture, 2003, 21(6): 46-49. DOI:10.3969/j.issn.1003-739X.2003.06.019] |

| [3] |

Qian J. Public space in non-western contexts:Practices of publicness and the socio-spatial entanglement[J]. Geography Compass, 2014, 8(11): 834-847. DOI:10.1111/gec3.12183 |

| [4] |

Thomas Devlin R. Global best practice or regulating fiction? Street vending, zero tolerance and conflicts over public space in New York, 1980-2000[J]. International Journal of Urban and Regional Research, 2018, 42(3): 517-532. DOI:10.1111/1468-2427.12628 |

| [5] |

陈煊, 袁涛, 杨婕. 街边市场的多目标协同规划治理:以美国波特兰街边市场建设为例[J]. 国际城市规划, 2019, 34(6): 34-40. [Chen Xuan, Yuan Tao, Yang Jie. Multi-objective cooperative planning governance of street market:A case study of street market construction in Portland, the US[J]. Urban Planning International, 2019, 34(6): 34-40.] |

| [6] |

Recio R B, Mateo-Babiano I, Roitman S. Revisiting policy epistemologies on urban informality:Towards a post-dualist view[J]. Cities, 2017, 61: 136-143. DOI:10.1016/j.cities.2016.08.018 |

| [7] |

张延吉, 张磊, 吴凌燕. 流动摊贩的空间分布规律及其影响因素——以北京市甘露园社区为例[J]. 城市问题, 2014, 33(8): 81-85. [Zhang Yanji, Zhang Lei, Wu Lingyan. Spatial distribution and influencing factors of street vendors:A case study of Ganluyuan community in Beijing[J]. Urban Problems, 2014, 33(8): 81-85.] |

| [8] |

黄耿志, 薛德升, 徐孔丹, 等. 中国大城市非正规公共空间治理——对城市流动摊贩空间疏导模式的后现代反思[J]. 国际城市规划, 2019, 34(2): 47-55. [Huang Gengzhi, Xue Desheng, Xu Kongdan, et al. Governance of informal public space in urban China:A postmodern critique of spatial formalization of urban street vending[J]. Urban Planning International, 2019, 34(2): 47-55.] |

| [9] |

吴飞. "空间实践"与诗意的抵抗——解读米歇尔·德塞图的日常生活实践理论[J]. 社会学研究, 2009, 24(2): 177-199. [Wu Fei. Spatial practice and poetic:Review on "The Practice of Everyday Life" of de Certeau[J]. Sociological Studies, 2009, 24(2): 177-199.] |

| [10] |

Löw M. The city as experiential space:The production of shared meaning[J]. International Journal of Urban and Regional Research, 2013, 37(3): 894-908. DOI:10.1111/1468-2427.12022 |

| [11] |

鹿林. 论人的生活世界[J]. 哲学研究, 2007(9): 19-23. [Lu Lin. On the human life worlds[J]. Philosophical Research, 2007(9): 19-23.] |

| [12] |

阿格妮丝·赫勒.日常生活[M].衣俊卿, 译.哈尔滨: 黑龙江大学出版社, 2010: 56-57. [Heller A. Everyday Life[M]. Yi Junqing, tra-ns. Harbin: Heilongjiang University Press, 2010: 56-57.]

|

| [13] |

Lefebvre H. The Production of Space[M]. Oxford: Blackwell, 1991: 38-40.

|

| [14] |

Simonsen K. Space, culture and economy:A question of practice[J]. Geografiska Annaler:Series B, Human Geography, 2001, 83(1): 41-52. DOI:10.1111/j.0435-3684.2001.00089.x |

| [15] |

王志弘. 多重的辩证:列斐伏尔空间生产概念三元组演绎与引申[J]. 地理学报(中国台湾), 2009, 55: 1-24. [Wang Zhihong. Dialectics in multitude:An exploration into/beyond Henri Lefebvre's conceptual triad of production of space[J]. (Taiwan) Journal of Geographical Science, 2009, 55: 1-24.] |

| [16] |

米歇尔·德·塞托.日常生活实践[M].方琳琳, 黄春柳, 译.南京: 南京大学出版社, 2009: 199-201. [Michel de Certeau. The Practice of Everyday Life[M]. Fang Linlin, Huang Chunliu, trans. Nanjing: Nanjing University Press, 2009: 199-201.]

|

| [17] |

马振华.日常生活视野下的都市空间研究——以武汉汉正街为例[D].武汉: 华中科技大学, 2009: 33-34. [Ma Zhenhua. The Research on Urban Space from the Perspective of Everyday Life: A Case Study on Hanzhengjie of Wuhan[D]. Wuhan: Huazhong University of Science & Technology, 2009: 33-34.]

|

| [18] |

谢静. 地点制造:城市居民的空间实践与社区传播——J市"健身坡"的案例解读[J]. 新闻与传播研究, 2013, 20(2): 113-125. [Xie Jing. Place making:Urban residents' spatial practices and community communication[J]. Journalism & Communication, 2013, 20(2): 113-125.] |

| [19] |

吴少峰, 戴光全. 异托邦:音乐节事活动的空间实践——以迷笛音乐节为例[J]. 人文地理, 2018, 33(3): 44-51. [Wu Shaofeng, Dai Guangquan. Heterotopia:A study on the spatial practice of Midi music festival[J]. Human Geography, 2018, 33(3): 44-51.] |

| [20] |

Mostowlansky T. Making Kyrgyz spaces:Local history as spatial practice in Murghab (Tajikistan)[J]. Central Asian Survey, 2012, 31(3): 251-264. DOI:10.1080/02634937.2012.723418 |

| [21] |

唐雪琼, 杨茜好, 钱俊希. 流动性视角下边界的空间实践及其意义——以云南省河口县中越边境地区X村为例[J]. 地理研究, 2016, 35(8): 1535-1546. [Tang Xueqiong, Yang Xihao, Qian Junxi. Meanings and practices of borders from the perspective of cross-border mobility:A case study of village X, Hekou, Yunnan at the SinoVietnamese borderlands[J]. Geographical Research, 2016, 35(8): 1535-1546.] |

| [22] |

周雯婷, 刘云刚, 吴寅姗. 一国两制下的深港跨境生活空间形成——以中英街地区为例[J]. 地理研究, 2018, 37(11): 2288-2304. [Zhou Wenting, Liu Yungang, Wu Yinshan. Border space construction between Shenzhen and Hong Kong based on the "One country, Two systems" policy:A case study of Chung Ying Street area[J]. Geographical Research, 2018, 37(11): 2288-2304.] |

| [23] |

Blue S. Institutional rhythms:Combining practice theory and rhythmanalysis to conceptualise processes of institutionalisation[J]. Time & Society, 2017, 28(3): 922-950. |

| [24] |

Shome R. Space matters:The power and practice of space[J]. Communication Theory, 2003, 13(1): 39-56. |

| [25] |

米歇尔·福柯.性史[M].张廷琛, 林莉, 范千红, 译.上海: 上海科学技术文献出版社, 1989: 90-100. [Foucault M. The History of Sexuality[M]. Zhang Tingchen, Lin Li, Fan Qianhong, trans. Shanghai: Shanghai Scientific and Technological Literature Press, 1989: 90-100.]

|

| [26] |

钱俊希, 朱竑. "非正常"的文化标签下"同志"社会空间的生产——以广州市X公园"同志渔场"为例[J]. 人文地理, 2014, 29(3): 35-43. [Qian Junxi, Zhu Hong. Constructed abnormality and the production of gay's social space:A case study of Guangzhou's gay "fishing ground"[J]. Human Geography, 2014, 29(3): 35-43.] |

| [27] |

张霁雪. 城乡结合部外来人口的空间实践与城市融入[J]. 山东社会科学, 2014(6): 46-51. [Zhang Jixue. The spatial practice and social integration of the migrant population in the urban-rural junction[J]. Shandong Social Science, 2014(6): 46-51. DOI:10.3969/j.issn.1003-4145.2014.06.008] |

| [28] |

赵晔琴. 农民工:日常生活中的身份建构与空间型构[J]. 社会, 2007, 27(6): 175-188. [Zhao Yeqin. Migrant peasant workers:Identity formation in daily life and spatial configuration[J]. Society, 2007, 27(6): 175-188.] |

| [29] |

Palacios R. The new identities of street vendors in Santiago, Chile[J]. Space and Culture, 2016, 19(4): 421-434. |

| [30] |

黄耿志, 薛德升. 1990年以来广州市摊贩空间政治的规训机制[J]. 地理学报, 2011, 66(8): 1063-1075. [Huang Gengzhi, Xue Desheng. Discipline and anti-discipline:Spatial politics of urban street vending in Guangzhou since the 1990s[J]. Acta Geographica Sinica, 2011, 66(8): 1063-1075.] |

| [31] |

Franck A K. The 'street politics' of migrant il/legality:Navigating Malaysia's urban borderscape[J]. Asia Pacific Viewpoint, 2019, 60(1): 14-23. |

| [32] |

Trupp A. Agency, social capital, and mixed embeddedness among Akha ethnic minority street vendors in Thailand's tourist areas[J]. Journal of Social Issues in Southeast Asia, 2015, 30(3): 780-818. |

| [33] |

Malasan P L. The untold flavour of street food:Social infrastructure as a means of everyday politics for street vendors in Bandung, Indonesia[J]. Asia Pacific Viewpoint, 2019, 60(1): 51-64. |

| [34] |

黄耿志, 薛德升, 金利霞. 城市流动摊贩的微区位选择机制——基于广州市200个摊贩访谈的实证研究[J]. 人文地理, 2016, 31(1): 57-64. [Huang Gengzhi, Xue Desheng, Jin Lixia. Micro-location decision making of urban street vendors:Evidence from interviews with 200 vendors in Guangzhou[J]. Human Geography, 2016, 31(1): 57-64.] |

| [35] |

Uehara Y, Goto H, Sakuma Y. Reconsideration of the meaning of stalls in urban area:Actual condition of stalls in Omote-sando, Harajuku, Tokyo[J]. Papers on City Planning, 2001, 36: 313-318. |

| [36] |

张延吉, 张磊, 吴凌燕. 流动商贩的空间分布特征及与正规商业的分布关系——基于距离测度方法的数量研究[J]. 地理学报, 2017, 72(4): 618-632. [Zhang Yanji, Zhang Lei, Wu Lingyan. Spatial distribution of street vending and its spatial relationship with formal commerce:Quantitative research using distance-based methods[J]. Acta Geographica Sinica, 2017, 72(4): 618-632.] |

| [37] |

Widjajanti R. The space utilization by street vendors based on the location characteristics in the education area of Tembalang, Semarang[J]. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2016, 227: 186-193. |

| [38] |

Maneepong C, Walsh J C. A new generation of Bangkok street vendors:Economic crisis as opportunity and threat[J]. Cities, 2013, 34: 37-43. |

| [39] |

Turner S, Oswin N. Itinerant livelihoods:Street vending-scapes and the politics of mobility in upland socialist Vietnam[J]. Singapore Journal of Tropical Geography, 2015, 36(3): 394-410. |

| [40] |

成荫. 北宋开封饮食服务业述论[J]. 四川师范大学学报(社会科学版), 2003, 30(2): 127-133. [Chen Yin. About Kaifeng catering trade in Bei Song[J]. Journal of Sichuan Normal University (Social Science Edition), 2003, 30(2): 127-133.] |

| [41] |

王命钦. 开封市商业志[M]. 郑州: 中州古籍出版社, 1994: 281. [Wang Mingqin. Bussiness Records of Kaifeng[M]. Zhengzhou: Zhongzhou Ancient Books Publish House, 1994: 281.]

|

| [42] |

Xue D, Huang G. Informality and the state's ambivalence in the regulation of street vending in transforming Guangzhou, China[J]. Geoforum, 2015, 62: 156-165. |

| [43] |

艾少伟, 陈肖飞, 李伟伟. 中国散杂居回族社区的关系建构及理论阐释——以开封为个案[J]. 人文地理, 2015, 30(3): 12-20. [Ai Shaowei, Chen Xiaofei, Li Weiwei. Relational building and theoretical interpreting of Chinese Hui communities with a scattered living in small areas:A case study of Kaifeng[J]. Human Geography, 2015, 30(3): 12-20.] |

| [44] |

Boterman W R, Bridge G. Gender, class and space in the field of parenthood:Comparing middle-class fractions in Amsterdam and London[J]. Transactions of the Institute of British Geographers, 2015, 40(2): 249-261. |

| [45] |

Schroeder C G. (Un)holy Toledo:Intersectionality, interdependence, and neighborhood (trans)formation in Toledo, Ohio[J]. Annals of the Association of American Geographers, 2014, 104(1): 166-181. |

| [46] |

Boonjubun C. Conflicts over streets:The eviction of Bangkok street vendors[J]. Cities, 2017, 70: 22-31. |

| [47] |

朱竑, 吕祖宜, 钱俊希. 文化经济地理学:概念、理论和实践[J]. 经济地理, 2019, 39(9): 1-11. [Zhu Hong, Wu Zuyi, Qian Junxi. Cultural economic geography:Concepts, theories and practices[J]. Economic Geography, 2019, 39(9): 1-11.] |

| [48] |

Syssner J. Conceptualizations of culture and identity in regional policy[J]. Regional & Federal Studies, 2019, 19(3): 437-458. |