在中国很多传统村落聚居环境发展过程中,由于人类地理经验积淀和文化实践层累,逐步形成一种“天—地—人—神”相互辩证、不可侵犯且不可化约的神圣空间形态。神圣空间作为传统村落重要的乡土文化,是人与自然、社会、文化和谐结合的典范。近年来,各类流动要素正在表征并重塑着传统村落神圣空间的地方性、社会文化观念和价值观。神圣空间也正在全球与地方、现代与传统一系列时空断裂与再建构进程中从“地方性空间”转向为“流动性空间”。流动性塑造的传统村落神圣空间,仅仅是局限在以往特定边界之内的社会文化现象,而是在与“他者”文化互动、混居与协商中不断重构的社会文化过程。

神圣空间之于传统村落的重要性及其在当今流动性视角下的空间形态再生产,一直引发着学术界差异化看法,甚至还存在诸多不可调和的争议。一种典型观点认为,无论传统村落神圣空间形态如何变化,其重要性不但没有被现代性和流动性力量所终结,而且其价值还在以一种新的空间形态续存,是从传统社会到现代社会空间转向过程中无法忽略的社会和文化纽带[1]。另一种观点则认为,在中国现代化进程中,传统村落神圣空间是现代性社会建构的障碍,甚至是否定科学进步和现代化建设的必然环节[2]。上述问题的争论,对人们理性认知传统村落神圣空间的内涵及流动性视角下当代价值的挖掘无疑带来了困惑和迷茫。传统村落神圣空间是“封建迷信”还是“精神家园”?是“社会文化再生产的载体”还是“社会负担”?是应该否定抑或扬弃还是转化利用?回答这些问题,不是“非此即彼”式地简单判断就能断定的问题。理解传统村落神圣空间形态及流动性引发的神圣空间的生产,不仅是一个涉及人们对传统村落特殊空间形态现代转型和如何认知的问题,而且也是关乎传统村落自然恢复、社会经济建设和文化实践的新现象和新问题,极有必要对其形态及发展演化进行系统性梳理,并在新的视角下重塑人们的认知。

鉴于此,本文通过对中国学术期刊全文数据库CNKI和Web of Science引文数据库进行检索,剔除重复论文、新闻式报道等资料后,共精选59篇与本文关联度较高的代表性文献作为研究的基础,综合考量和审视中国传统村落神圣空间内涵、形态以及与流动性之间的互动、响应和协商及其带来的新的社会文化价值认知。本文试图回应并阐明学术界如下争论。

① 神圣空间的内涵及其存在的逻辑是什么?②目前学术界对传统村落神圣空间研究到底呈现什么样的状态?针对传统村落神圣空间的研究有什么特征?③在当代流动性视角下,传统村落神圣空间面临怎样的生产?人们对传统村落神圣空间应该持何种价值判断,以及社会经济和文化裁决?如何创新未来研究框架?从深层次系统剖析传统村落神圣空间的本质及其当代价值流变,有利于厘清人们认知的各种“谜团”,也有利于有效挖掘神圣空间的社会经济和文化力量,为乡村振兴发展提供实践参证。

2 神圣空间的内涵及其在传统村落研究中的类型解析 2.1 神圣空间的内涵神圣空间最初被认为是一种巫术或宗教意义上的观念信仰空间。神圣空间的起源有其内在逻辑,早期人们由于难以认识和驾驭自然[3],形成了对自然现象的不理解和畏惧感。在此背景下,自然的形式和力量便成为人们情感依附的对象。空间的神化最早是自然崇拜以及与之相关的泛灵论的结果[4]。

普遍认为,神圣空间是充满意义的空间形态。在通常意义上,“神圣”被认为是与世俗相对应的概念[5],不具有均质性或同质性,是世俗和意义叠加的空间形态[6]。休谟认为“神圣”赋予人的生活、思想与行为以“意义”和理解把握世界的方式[7],背后是一整套文化体系赋给的意义,这些意义容易渗透到文化内层,根植于人们心中并成为文化的象征。神圣空间承载的是地方民众文化精神的心灵家园[8],通过神圣空间可以窥视一个民族的社会文化心理积淀,揭示一个群体的文化价值,增强人们的地方依恋感[9]。神圣时空的存在,隐喻和象征着社会秩序的建构过程,能够折射出族群命运与共的我群意识[10],以及维持一种地方认同的边界,满足群体主体意向的整体和谐。

在对神圣空间的分类中,杰克逊和亨利将其宽泛地分为神秘—宗教地点、家乡和历史性的神圣时空三种类型[11]。也有人认为神圣时空的显圣物(hierophany)是多种多样的,诸如类似岩石、树木、泉水、仪式、节日等,在某种条件下均可具有神圣性。大卫·哈维指出,神圣空间的存在建立在对人的客观性和主观性活动的描述上,空间也是由人体(空间)所构成,人与神圣空间的构造具有很大关系[12]。在实践中,家庭空间也分为世俗与神圣空间,如藏族家庭中的门垛、佛堂、火塘、塔觉、粮仓[13],每一个空间都凸显了与人们的神圣表征过程。

2.2 神圣空间内涵的演变随着人们认识和实践的深化,神圣空间的内涵和边界在不断丰富,神圣空间广泛存在于现代社会的观念被更多人认可。涂尔干认为,如果社会没有象征物,社会存在就只能是不稳定的[4]。这一认知事实上拓展了神圣空间的形式和职能,使神圣空间的社会和人文意义开始凸显,而不只是限定在起初人们认知的纯宗教信仰层面。人们越来越承认,神圣空间及其神圣性通过文化和经验过程,也在不断地进行着社会建构[14]。

人们甚至意识到,日常生活中凡一切与邪恶、野蛮对立的现象和事实都可以属于神圣,也会围绕神圣形成其自身的神圣空间[15]。在新的认知体系中,社会文化中不可让渡性、家乡和历史性事件等也被认为是神圣空间的重要类型[11]。正因为如此,人们认为神圣空间不能简单地被认为是人类社会与世俗空间相对应的一种简单存在模式[5],它还是承载民众物质文化精神[8]和群体价值感的重要载体,本质上隐喻和象征着人类社会特殊的人地空间、人人空间、人与自我之间的复杂辩证关系。

2.3 神圣空间在传统村落研究中的类型分析从上述对神圣空间内涵及其演变分析可知,神圣空间的划分虽然很难找到统一的标准,但总结前人成果及研究的便利性,可将神圣空间类型凝练并划分为两个层面。其一是严格意义上的宗教信仰性神圣空间,其二是广泛意义上的人文信仰性神圣空间。前者如广泛存在于传统村落中的寺、庙、宫、祠、教堂和神灵类崇拜等具有非常明显且有固定的显圣物支撑及以此为基点延伸的村落信仰性活动,主要用以表达对明确神明的崇拜之情;后者大多没有纯粹意义上的神性[16],但依然是人们向往、缅怀或不可分割和化约的具有神圣含义的空间概念。如显圣物不明显且具有特殊意义的历史性神秘地点,或不可化约的精神场所,或无法释怀的村落地方感、特殊记忆场所感,甚至真实或想象的家、家乡、家园、乡愁与家国情怀,以及社会建构的神圣空间,如人们心目中美好的、与非正义对立的现象和事实。

在流动性背景下,传统村落神圣空间的流动性实践使其有了新的表征形态。因此,后文将按照“两种类型、一个趋势”进行知识整理和解析,并在此基础上进行内容抽象和阐释,以进一步明晰传统村落神圣空间研究现状、特征及其发展趋势。

3 基于传统村落不同类型神圣空间的研究 3.1 宗教信仰性层面的神圣空间在中国传统村落中,宗教信仰性神圣空间是非常重要的空间形态,几乎每个村落都有类似于庙、祠、宫等或大或小拜神的神圣空间,家庭生活的角落也会弥漫着神圣与崇敬的氛围[17]。目前涉入该领域的学科主要有人类学、社会学、民俗学、历史学和人文地理学等;在研究层面,学术界大多聚焦在对神圣空间形态及其要素的解读,主要表现为传统村落祭祀空间的结构与景观[18]、宗族文化类型和神圣空间的定位与布局[19]等,这也是大部分学者在针对传统村落神圣空间早期研究中比较倾向的具体对象。

神圣空间在中国传统村落被普遍认为是人地关系的调节器。中国传统社会文化的一个显著特征,就是将天地要素融为一体,以此表征国人“天人合一”的神圣宇宙整体观。也有研究者发现,传统村落中总有一些特殊空间,如神山、圣湖等在地方民众中具有神圣性[20]。例如,在中国香格里拉尼汝村,村寨东西南北自然山脉被村民赋予神圣职能,有明确的神明对象,并被用于在日常生活中保佑村民。这一认知观念反映了神圣空间具有调节人地关系的特质,即传统社会的定居空间是“天”“地”“人”“神”四位一体安顿的场所。在这种人地关系中,以中心的安置确立了神圣意义网络,网络连接人与万物,从而建立起空间的秩序。

传统村落神圣空间还是社会关系的联结媒介,体现了神圣空间的社会功能。研究认为,传统村落中以祠堂空间、祭祀民俗等为载体的仪式,连接了人与神、人与鬼以及祖先之间的联系,这些仪式将神圣与世俗、群体行为与个人创造等建立了不同尺度的关系[21]。在一项关于傣族传统村落神圣空间的研究中表明,原始宗教观念对傣族传统村落空间具有很强的投射性,村落中的宗教观念、建筑与村落之间具有密切的内在关系[22]。例如,在中缅边界的喊沙村寨,“奘房”是傣族人民心灵的圣殿,也是民众日常不约而同认真听取佛爷讲经传道,忏悔自省的地方。近年来在村寨空间营建中,新修的广场与雕塑汲取并延伸了佛教文化的重要理念,使佛教文化与民族文化相得益彰,从而建立了神圣与世俗之间的某种联结,凸显了神圣力量对村民的庇护。再如,在源于自然崇拜的彝族“火把节”中,“祭火神”叙事将神圣力量转化为彝族共同的价值观念,从而建立起神圣空间与地方文化信仰之间的关系[23]。此外,传统村落神圣空间影响着人们的生活,其营造的特殊仪式对人们生活行为规范具有引导和规制作用,在此过程中人们在地方性实践和信仰之间建立了相互关照[24],这种信仰的力量在人们情感和地理认同之间也会建立积极的联系和认同[25]。

3.2 广义人文意义层面的神圣空间从根本上来说,中国传统村落人文信仰性神圣空间是宗教信仰性神圣空间的延伸和生产。这一神圣空间形态表征的含义大多是属于非宗教性质且不可分割或不可化约的社会文化空间现象和实践表征。例如,在摩梭人的信仰世界中,摩梭人把自己的身体当作自己的“家”,在流动性视角下面对游客的凝视和旅游经济发展中的展演时,常常在“前台”与“后台”空间转换中纠结着自我身体的“神圣性与私密性”,“身体是自己的,不是供人观看的道具”成为很多摩梭人对自我神圣身体价值意义的文化裁决[26]。近年来,在新型城镇化和乡村振兴互动与交融实践中,传统村落“家”的神圣意义被打破,并从家庭关系的载体演变为社会公共空间,从而导致神圣家空间内部意义的异化和神秘家文化展演的多元化。

另有研究表明,传统村落家的神圣空间反映了人们心灵中的神圣性。在一些传统村落,“家堂”不仅是一家不可或缺的“中心”,而且体现了家文化“礼”的内涵和道德规约[27]。家庭空间作为神圣空间的被发现,有着十分丰富的社会文化内涵与象征意义,这些空间呈现出的是以家为载体的民俗文化、象征文化和哲学文化,本质上是地方人地关系的反映和不可化约的神圣地方[13]。在中国藏族家庭中,一些装饰物和象征符号反映了藏文化特质以及人们对美好生活的向往,也是具有神秘地方和不可侵犯的空间。在中国客家神圣文化空间中,围龙屋被认为是客家人人地关系空间营造的智慧结晶和家族精神的载体[28],从一个侧面反映了围龙屋神秘的哲学文化和人地关系。这些情况在贵琼人的宇宙观念中也得到了证实,贵琼人传统碉房中火塘上的锅庄石,反映了天、地、地下的空间建构和观念,以及空间结构的神圣象征意义[10],表征了人们心灵中家和家园的神圣不可侵犯性。在大尺度上,位于中国皖南赣北和江苏苏南传统古村落中,聚落空间构造的社会文化内涵既具有天人互惠和自我意识的自洽性,还具有宗法神圣观念、崇耕敦礼,家国意识互构且不可侵犯的强烈文化表征[29],形成了具有不可侵犯的主观向心场域和文化意向,折射出的是地方民间情怀及以此为核心延伸的家国空间秩序和道德实践观的相互辩证。而家国意识是民族精神的本源,既是对“家”的忠诚,也是对“国”的忠诚,具有神圣不可侵犯性。

中国传统村落人文性神圣空间还是维系文化认同和身份建构的重要空间形态,被赋予了具有神圣意义的地方性特质。文化地理学认为,地方性不仅是地理现象,还是丰富的人类经验,代表着“人—地”地域活动中地理意蕴和地方深层次文化内涵[30]。人文性神圣空间不仅具有深刻的地方性,同时也是建构神圣意义的重要媒介。例如,汕头澄海上社村“拖神”活动中的身体展演[31]和苗族跨境民族花山节跨境流动实践[32],凭借地方性的共同神圣文化信仰,强化了个人对地方神圣的文化和身份的认同。中国香港长洲太平清醮社区节日,也被认为是形成社区地方感的神圣因素[33]。在国外,澳大利亚Lobethal乡村利用神话传说和村民的乡愁,重构出传统的乡村田园景观,加强了人们对地方的认同,紧密了社区和群体不可化约的关系[34]。

神圣空间创造的社会记忆也被认为是促进传统村落存续的重要资源和力量。反过来,这些资源和力量又会强化人们对人文性神圣空间的认同。一些节日展演带来人们记忆的建构与认同,从而能有效安顿离开村落之外的移民情感,调节人与自我认同关系,进而将松散的移民凝聚起来。例如,中国香港的重阳节活动,通过继承和更新仪式,为移民营造了一种共同体团结的神圣感觉[35]。在印度尼西亚,华人在特殊节日找寻他们的“根”,已逐渐变成对华人社区不可分割的空间认同[36]。可以看出,传统村落人文性神圣空间更突出社会文化和意义的神圣性建构。

也有研究认为,传统村落神圣空间的不正当实践也会带来人文神圣性的消解。在中国贵州省,仡佬族祭祖文化本应是一种族群行为,但在以旅游为媒介的流动性背景下,政府与地方主导的祭祖活动成为悬置于族群之上的文化重构活动,这一脆弱的文化实践使地方性民族知识难以整合到神圣的族群记忆之中[37]。另有研究发现,神圣活动的商业化容易破坏地方的社会文化潜力[38],从而使社会文化的神圣性丧失,并造成地方认同危机[39]和社区的不稳定。

近年来,随着新型城镇化的持续推进和乡村振兴战略的实施,“乡愁”不仅涉及空间,而且关系地方,乡愁与人的情感也具有神圣不可分割性,乡愁和空间道德的问题因此受到学者们的关注[40]。在实践中,一些乡村神圣文化景观和地方意义变得复杂而割裂。比如,在翁丁佤寨,村民在“地方与民族认同建构”和“搬不搬家”两难境地中以一种联合神灵和行为抵抗的方式进行文化的艰难裁决,这被认为是一种空间话语主导者对消除神圣空间的多元性,并寻求单一化的地理实践遭遇抵抗的事实。因此,“保护原乡” “守住乡愁”等成为人们心中不可化约的神圣诉求。地方空间想象、文化记忆、依恋感与敬畏感彼此之间在实践中相互依存,被认为共同造就了神圣时空及其意义[41]。这在本质上是一种基于文化认同和文化自觉的地方感知,在深层次上凸显了人们对传统神圣空间研究范畴的拓展,表征了人们对神圣空间概念及其内涵的深刻认知。

4 当代流动性视角下传统村落神圣空间的社会生产近年来,学术界受20世纪60—70年代“空间转向”思潮的影响,对传统村落神圣空间的社会生产和建构有了新的认知。神圣空间的意义不再仅仅被解释为是由于宗教信仰者确信他们的信仰和信仰对象的真实存在[11]。尤其是在当代流动性视角下,传统村落神圣空间的社会建构性表现的更为突出,这一认知的本质事实上指向了传统村落神圣空间的社会性生产实践。

在上述解释框架中,无论是宗教信仰性神圣空间,还是人文信仰性神圣空间,神圣空间的边界常常在权力控制、协商与生产中得以拓展。神圣空间与世俗空间的边界也并非僵化不变,往往会通过执行世俗功能获得并延续神圣意义[42]。例如,中国古代中央集权和地方权力关系就存在利用神圣空间进行打压和抵抗的行为,上层通过削减地方“神圣空间”力量,最终获得权力斗争的胜利。这一认识映射了传统高层对地域文化的权力控制与地方对自我传统维护和重构的深刻隐喻[43]。在此过程中,神圣空间的生产会充满认同分异和冲突,使神圣空间变为意义截然不同的“地方”[44]。随着神圣与世俗的碰撞和磨合,学界呼吁关注神圣空间的社会建构、文化政治及意义的再生产[45]。

近年来,流动性和世俗化在全球蔓延,新宗教地理学兴起[46],神圣和政治在复杂社会和权力关系博弈下不可避免地被捆绑在一起[47],Kong认为神圣空间应放置在“文化—经济—政治”三维视角去关注其文化、社会及政治意义空间的再生产[48]。神圣与世俗的边界应该被看作是流动的、持续建构与协商的过程[49],双方之间充满辩证性,神圣空间也常常会在社会和权力关系干扰中不断得到建构和再生产[50]。

受流动性社会建构观念影响,人们认为传统村落神圣空间“文化—经济—政治”实践更加凸显。在传统村落神圣空间建构中,神圣与世俗并非固化、僵硬的冲突,而是矛盾辩证统一的关系。作为最具显现性的流动要素,旅游开发在不断通过对传统村落神圣空间的挪用和改写便是最有说服力的例子。在云南石林糯黑村的地方性建构实践中,民族旅游运营对传统村落文化的复制和综合集成带来了经济收益[51]。在贵州仡佬族“仡佬之源”地方性生产中,仡佬族祭祖活动在政治精英、经济精英和文化精英集体策划下最终实现了官方建构的“中国务川,世界仡佬”地方中心性认同[37]。澄海上社村通过“拖神”活动,更加强化了村落的道德气质和村民间的社会经济关系[31]。也有研究表明,神圣空间的世俗化不再如以往渗透到社会生活的每一个环节,传统社会凝聚力等功能由专门化社会所取代[52]。在翁丁传统村寨仪式实践和现代性协商中,旅游经济开发后传统村落不可化约的地方神圣性逐步趋向世俗化,资本带动日常空间更迭成为人们赚钱和娱乐的工具。这些建立在神圣性基础上的行动是对神圣空间时空的书写,每次书写是对神圣文化的再一次重构。

有很多案例证明,神圣空间在促进传统村落复兴和社会经济发展方面,具有不可替代的重要作用。在中国闽南传统村落,神圣空间在流动性视角下并未成为国家过多干预的对象,神圣信仰力量与现代精神合理结合,促进了当地运动鞋和服装生产现代企业经济的发展。在贵州千户苗寨,旅游开发后地方恢复人文社会性宗族组织和神圣文化,有效地规范了村落社区空间的秩序。再如,在泸沽湖大落水村,村民自发组织复兴传统神圣空间文化,以图慰藉现代性带来的心理冲突和村落的“碎片化”趋势。在台湾,妈祖文化不仅成为台湾社会和谐的文化纽带,也成为乡土社会经济发展的助推器[53]。可以看出,随着国家政策的许可和人们对信仰文化复兴的诉求,宗教信仰性神圣空间和人文社会性神圣空间的地方性正在发挥更大的社会经济和文化作用,是传统村落社会经济发展不可或缺的重要力量。反过来,社会经济和文化的发展,进一步巩固了神圣空间的特性。一味指责神圣空间具有消极作用,是一种不符合客观实际的认知活动。

当然,随着全球化浪潮和流动性的进一步深化,神圣空间实践也会带来社会冲突[27]。当今传统村落扭曲的神圣空间社会经济和文化实践也在使地方居民对其发生差异化的认同,产生传统村落神圣景观商业符号的空间生产。地方民众面对神圣宗祠物理空间改造、拆迁和生产,不仅会表现出更强的宗族意识,而且会特意显示出宗祠的神圣性,甚至在情感和日常行为上直接予以回击,加剧不同主体之间的对立。如前述仡佬族祭祖,实际参与者寥寥,无形中形成了一种不对等的阶层身份和冲突关系。这一不对等的关系导致的隔膜,使官方建构了“自上而下”的认同,但却难以得到“自下而上”的认同[37]。这说明,那些寻求在神圣空间获得单方面控制和权力的人,不仅不利于社会经济发展,也必然受到其他社会群体的抵抗[54],这需要引起社会重视。

5 传统村落神圣空间研究问题讨论 5.1 学术界对传统村落神圣空间的认知与反思从前文梳理可知,学界对传统村落神圣空间的认知存在两种类型。第一种类型即大家熟知且具有可观察性的宗教信仰性神圣空间,学术界关注的重点大多是基于此类神圣空间的基本性问题阐述,属于对“神圣空间原生空间形态”的研究;第二种类型是学术界对人们心目中不可化约的神圣空间的研究,一切具有理想性的,与邪恶、野蛮对立且不可让渡和化约的空间形态均可认为是神圣空间,这一“意义”的建构往往是出于一种理性的目的或规定,也是涂尔干所说的“人造神圣”的观点[4],属于对“神圣空间的建构性空间形态”的研究。

在当今流动性背景下,无论哪种神圣空间形态,均又体现了神圣空间生产的新趋势,这在本质上呼应了20世纪70年代空间范式转向的新实践。但从目前研究情况看,学界对第一种类型神圣空间研究投放了大量精力,对第二种类型神圣空间的认知属于近年来对神圣空间深化理解的结果,是对传统村落神圣空间内涵的延伸性解读,但还未引起足够重视;对传统村落神圣空间生产的研究,同样有待进一步跟进。总体上看,学术界对传统村落神圣空间内涵及其形态的传统解读存在偏颇,目前研究状态严重阻碍了人们对传统村落神圣空间的认知和价值再利用。

5.2 传统村落神圣空间认知范式转向的理由事实上,关于神圣空间内涵的认知在西方人文地理学研究中早有讨论。在古希腊时代,西方世界观很早就确立了依赖神圣空间的遵旨[55]。1967年,Sopher率先确立宗教地理学研究框架,强调了神圣空间文化景观的空间秩序及其动因[56]。20世纪90年代后,流动性带来的新范式更加关注空间的“地方”与“无地方”、社会经济关系、权力与不平衡、空间认同以及人地互动、冲突与协商等新颖话题。在此背景下,“再现的神圣”范式得到了学界重视,这些话题更能合理地阐释当代神圣空间实践中深层次社会经济和文化价值负载。相比较而言,传统视角过度基于神圣空间本身进行的研究都属于单向度的范式,这一范式认为的“流动性和世俗化必然导致神圣空间地方性文化衰落”“神圣空间的世俗化必然联系个人意识层面的世俗化”等线性观点越来越缺乏现实解释力[57]。而多要素的、多系统的、社会经济与文化互动建构及影响,即将“神圣空间作为文本”的研究更符合当今事实[58],神圣空间多元化不一定改变其内容,或许改变的只是存在方式,这也逐渐被20世纪90年代之后的大多数研究者所认可。

在中国地理学界,有学者认为地理学理论发展建构与社会经济实践优化存在的不少问题,究其根源与未涉及、不重视,甚至没有深入解读神圣空间的地理和社会文化实践有很大关系[2]。诚然,在中国现代化进程中,传统村落神圣空间一度被视为是现代社会建构的障碍而受到质疑。但应该看到,传统背景下神圣空间存在的社会经济基础与国家长期以来推崇的社会安定政治观、组织管理之间的张力已经发生变化。在中国传统基层社会日常生活中,民间依靠的主要不是“皇权下乡”体制对基层的渗透,儒释道或其他民间信仰相结合的信仰体系在传统村落更具有发育基础,这一背景决定传统村落神圣空间信仰是以血缘、宗法为核心支撑认同体系,在信仰体系上,民间能否被国家接纳,或国家能否肯定民间实践,取决于民间认同理念是否认同国家核心观念。现代以来,流动性增强,国家力量向基层延伸,民间开放程度空前,传统村落神圣空间内涵和外延已经发生改变,新的神圣空间也在不断涌现,其空间治理已成为国家社会治理的重要组成部分,且在政治、经济、社会、文化等方面具有根本利益上的一致性。因此,处于不同时间维度的传统村落神圣空间具有不同的社会根基,这为探索和创新传统村落神圣空间塑造社会经济发展留出了余地。

此外,越来越多的实践也证明,当代流动性背景下传统村落神圣空间的价值具有时代流变性,神圣空间文化塑造的“新经济”应该被看作是一种更“软性”、意义更丰富的经济形态。那种将神圣空间与现代化简单对立起来的观念与行为,阻碍了中华民族复兴所必需的精神力量的增长,也造成了传统村落现代化进程的缓慢[59]。从此角度分析,流动性范式对于人文社会科学中基本概念的阐释具有革命性作用,流动性过程中所产生的空间实践和多重社会关系,以及带来的新的社会经济文化现象和人地关系新问题,需要研究者重新树立对传统村落神圣空间地理本性的价值认知,这不仅有利于开启人文地理学,乃至地理学对传统村落研究的新认识与新途径,为中国传统村落神圣空间研究的学术增长点提供新的动力和可能,也能较好地指引人们对传统村落神圣空间优秀文化软实力的挖掘,从而为增强社会经济发展提供有效载体。

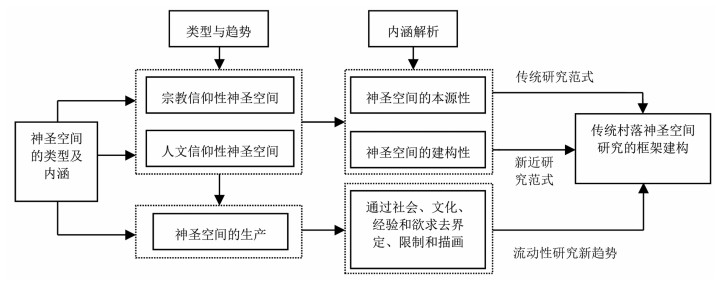

5.3 传统村落神圣空间新研究范式的建构基于上述研究与讨论,本文认为学术界应该重新界定传统村落神圣空间的内涵及类型。神圣空间的内涵逻辑是“(世俗)空间+意义”的综合,“神圣”赋予了人的生活、思想与行为以“意义”和理解把握世界的方式,一切不可让渡和化约的对象均可认为是神圣空间,流动性视角下神圣空间也会被社会所建构和生产。从此角度讲,本文认为传统村落神圣空间新研究范式的内涵体现如下:一是需要重新界定传统村落神圣空间的内涵和类型;二是基于知识演进的学术和社会实践,需要对传统村落神圣空间不同类型进行延展性阐释;三是可以将传统村落神圣空间研究重新划分为“传统研究范式”“新近研究范式”和“流动性研究范式”三种类型(图 1)。

|

图 1 传统村落神圣空间研究范式与趋势 Fig.1 Research Paradigm and Trend of Sacred Space in Traditional Villages |

中国传统村落神圣空间是基于长期地理经验积淀和文化实践层累形成的不可侵犯且不可化约的特殊空间形态,是存在于人们头脑中的信仰、观念、价值、符号和期望的精神现象,也是按照一定经济关系、社会规则和文化意义联结组成的一种地方性生活空间,具有调节天—地—人—神关系和社会文化经济发展的重要功能。

传统村落神圣空间既有宗教信仰性神圣空间,又有广义的人文性神圣空间。尤其是后一种神圣空间的被发现,使我们认识到神圣空间背后隐喻和象征着空间和社会秩序的建构过程,是社会文化体系赋予的含义。通过对神圣空间内涵的综合审视,人们能更为准确地窥视一个民族的社会文化心理积淀,以及族群命运与共的我群意识。

在当今发展主义作为全球信仰的流动性社会实践中,资本、权力、民间力量等多要素的构建常常使传统村落神圣空间成为国家或地方利用的特殊社会经济资源,这使无论哪种类型的传统村落神圣空间均出现了前所未有的新实践,其本质不仅是一个神圣空间地方性变迁的简单过程,而且是一个更为复杂的乡村社会经济生产、关系重构,以及价值重新评估和利用的过程。人们应该看到传统村落神圣空间在当今流动性视角下体现出来的生产性和社会建构性,“神圣空间作为文本”的研究范式在新时代更需要引起重视。

本文创立的传统村落神圣空间分析框架,能深刻认知传统村落神圣空间内涵及其当代价值流变,为突破传统村落神圣空间内涵再定义、边界再界定和价值再利用奠定新的依据,这对未来乡村振兴中理性复兴传统村落文化和社会经济发展具有重要指引。此外,本研究对神圣空间的拓展性解读,也有助于人们理解其他领域内神圣空间的内涵和分析方法。

致谢: 两位评审专家在论文评审中付出了时间和精力,非常感谢审稿专家对论文逻辑性和框架建构方面提出的意见,特致以诚挚感谢。| [1] |

肖滨, 丁羽. 国家治理宗教的三种模式及其反思[J]. 世界宗教研究, 2019(2): 14-23. [Xiao Bin, Ding Yu. Three models of state governing religion and reflections[J]. Studies in World Religions, 2019(2): 14-23.] |

| [2] |

郑耀星, 袁书琪. 我国宗教地理学发展大势与前景[J]. 福建地理, 2002, 17(2): 3-4, 9. [Zheng Yaoxing, Yuan Shuqi. The future and developmental trend of religion geography in China[J]. Fujian Geography, 2002, 17(2): 3-4, 9. DOI:10.3969/j.issn.1673-7105.2002.02.002] |

| [3] |

列维·布留尔.原始思维[M].丁由, 译.北京: 商务印书馆, 1997: 30-34. [Levi P. Primitive Thought[M]. Ding You, trans. Beijing: The Commercial Press, 1997: 30-34.]

|

| [4] |

爱弥尔·涂尔干.宗教生活的基本形式[M].渠东, 汲喆, 译.上海: 上海人民出版社, 2006: 36, 204. [Durkheim E. Basic Forms of Religious Life[M]. Qu Dong, Ji Zhe, trans. Shanghai: Shanghai People's Publishing House, 2006: 36, 204.]

|

| [5] |

Eliade M. The Sacred and the Profane:The Narure of Religion[M]. New York: Harcourt, Brace and World, Inc., 1959: 4.

|

| [6] |

Barrie T. Spiritual Path, Sacred Place:Myth, Ritual, and Meaning in Architecture[M]. Boston and London: Shambahala Publications, 1996: 52.

|

| [7] |

休谟.宗教的自然史[M].曾晓平, 译.北京: 商务印书馆, 2014: 2-7. [Hume D. The Natural History of Religion[M]. Zeng Xiaoping, trans. Beijing: The Commercial Press, 2014: 2-7.]

|

| [8] |

王育武. 《山海经》与风水的山岳崇拜[J]. 华中建筑, 2007, 25(6): 141-147. [Wang Yuwu. The book of Mountains and Sea and the worship of ridges and mountains in Fengshui[J]. Huazhong Architecture, 2007, 25(6): 141-147. DOI:10.3969/j.issn.1003-739X.2007.06.050] |

| [9] |

Gold J R, Burgess J. Valued Environments[M]. London: Allen & Unwin, 1982: 321.

|

| [10] |

郭建勋. 川西贵琼人碉房中的锅庄石及其象征意义[J]. 西南民族大学学报(人文社会科学版), 2010, 31(4): 37-44. [Guo Jianxun. Guozhuang stone and its symbolic significance in the blockhouse of Guiqiong people in Western Sichuan[J]. Journal of Southwest University for Nationalities (Humanities and Social Sciences), 2010, 31(4): 37-44.] |

| [11] |

Jackson R H, Henrie R. Perception of sacred space[J]. Journal of Cultural Geography, 1983(3): 94-107. |

| [12] |

Harvey D. The Limits to Capital[M]. Oxford: Blackwell, 1982: 274-366.

|

| [13] |

彭陟焱, 叶健. 藏传佛教中的藏族家庭神圣空间探析——以拉萨市当巴社区为例[J]. 西藏民族学院学报(哲学社会科学版), 2015, 36(3): 27-33, 154. [Peng Zhiyan, Ye Jian. Analysis of sacred space of Tibetan household:Taking Dan-Bag of Lhasa as an example[J]. Journal of Xizang University for Nationalities (Philosophy and Social Sciences), 2015, 36(3): 27-33, 154. DOI:10.3969/j.issn.1003-8388.2015.03.005] |

| [14] |

Gökarıksel B. Beyond the officially sacred:Religion, secularism, and the body in the production of subjectivity[J]. Social & Cultural Geography, 2009, 10(6): 657-674. |

| [15] |

唐晓峰. 文化地理学释义[M]. 北京: 学苑出版社, 2012: 175-177. [Tang Xiaofeng. Interpretation of Cultural Geography[M]. Beijing: Xueyuan Press, 2012: 175-177.]

|

| [16] |

张俊. 神圣空间与信仰[J]. 福建论坛(人文社会科学版), 2010(7): 45-51. [Zhang Jun. Sacred space and belief[J]. Fujian Tribune (Humanities and Social Sciences), 2010(7): 45-51.] |

| [17] |

杨庆堃.中国社会中的宗教[M].范丽珠, 译.成都: 四川人民出版社, 2019: 6-15. [Yang Qingkun. Religion in Chinese Society[M]. Fan Lizhu, trans. Chengdu: Sichuan People's Publishing House, 2019: 6-15.]

|

| [18] |

王晨.黄氏宗族客家住屋型制与文化研究[D].西安: 西安建筑科技大学, 2003: 23-61. [Wang Chen. Study on the Architectural Prototype and Culture of the Hakka House of Huang Family[D]. Xi'an: Xi'an University of Architecture and Technology, 2003: 23-61.]

|

| [19] |

张士闪. 山东村落中"神圣空间"的传统格局与现实效用——以山东淄博市洼子村的"老虎头"为例[J]. 民俗研究, 2003(4): 129-143. [Zhang Shishan. The traditional pattern and practical effect of "sacred space" in Shandong villages:A case study of "tiger head" in Wazi village, Zibo city, Shandong province[J]. Folklore Studies, 2003(4): 129-143. DOI:10.3969/j.issn.1002-4360.2003.04.010] |

| [20] |

万陆. 中国风水文化源流论[J]. 东方论坛, 1994(4): 67-73. [Wan Lu. On the origin of Chinese Fengshui culture[J]. Eastern Forum, 1994(4): 67-73.] |

| [21] |

齐琨. 仪式空间中的音声表述——对两个丧礼与一场童关醮仪式音声的描述与分析[M]. 北京: 文化艺术出版社, 2011: 10-13. [Qi Kun. Expression of Sound in Ritual Space:Description and Analysis of the Sound of Two Funerals and a Tong Guan Jiao Ceremony[M]. Beijing: Culture and Art Publishing House, 2011: 10-13.]

|

| [22] |

付声晖. 原始宗教观念对傣族传统村落空间的投射[J]. 理论界, 2010(1): 146-147. [Fu Shenghui. Projection of primitive religious concepts on the space of Dai traditional villages[J]. Theory Horizon, 2010(1): 146-147. DOI:10.3969/j.issn.1003-6547.2010.01.062] |

| [23] |

李玉臻. 非物质文化遗产视角下的文化空间研究[J]. 学术论坛, 2008(9): 178-181. [Li Yuzhen. Research on cultural space from the perspective of intangible cultural heritage[J]. Academic Forum, 2008(9): 178-181. DOI:10.3969/j.issn.1004-4434.2008.09.040] |

| [24] |

王斯福.帝国的隐喻: 中国民间宗教[M].赵旭东, 译.南京: 江苏人民出版社, 2019: 1-6. [Wang Sifu. The Metaphor of Empire: Chinese Folk Religion[M]. Zhao Xudong, trans. Nanjing: Jiangsu People's Publishing House, 2019: 1-6.]

|

| [25] |

侯晓东.信仰景观与地理认同——以尧山圣母信仰区为中心[D].西安: 陕西师范大学, 2015: 183-196. [Hou Xiaodong. Belief Landscape and Geographical Identity: Taking the Virgin Mary Belief Area in Yaoshan as the Center[D]. Xi'an: Shaanxi Normal University, 2015: 183-196.]

|

| [26] |

郭文, 黄震方. 旅游与竹地摩梭人"家"空间的多维生产及身份认同建构[J]. 地理研究, 2020, 39(4): 907-921. [Guo Wen, Huang Zhenfang. Tourism and multi-dimensional production and identity construction of the "home" in Zhudi village[J]. Geographical Research, 2020, 39(4): 907-921.] |

| [27] |

许剑峰, 宋 昆". 神圣""亲和"话堂屋——城镇化建设进程中民族文化的保护与实践[J]. 工业建筑, 2009, 39(9): 135-137. [Xu Jianfeng, Song Kun. Talking about sacred space and affinity of a Tangwu:Protection and practice of national culture during urbanization[J]. Industrial Construction, 2009, 39(9): 135-137.] |

| [28] |

房学嘉. 从围龙屋的神圣空间看其历史文化积淀——以粤东梅县丙村仁厚祠为重点分析[J]. 嘉应学院学报(哲学社会科学), 2006, 24(1): 69-73. [Fang Xuejia. Look at historical culture accumulates from sacred space of Weilongwu:Take Bingcun Renhou Ci of Yuedong Mei county as the key analysis[J]. Journal of Jiaying University (Philosophy and Social Sciences), 2006, 24(1): 69-73.] |

| [29] |

汪双武. 世界文化遗产——宏村·西递[M]. 杭州: 中国美术学院出版社, 2015: 22-57. [Wang Shuangwu. World Cultural Heritage:Hongcun & Xidi[M]. Hangzhou: China Academy of Art Press, 2015: 22-57.]

|

| [30] |

Massey D, Allen J, Sarre P. Human Geography Today[M]. Cambridge: Polity Press, 1999: 270-294.

|

| [31] |

林耿, 陈晓璇, 杨帆. 现代性下节庆对社区重构的影响[J]. 热带地理, 2018, 38(2): 166-175. [Lin Geng, Chen Xiaoxuan, Yang Fan. Impacts of festivals on community reconstruction in the context of modernity[J]. Tropical Geography, 2018, 38(2): 166-175.] |

| [32] |

Qian J, Tang X. Dilemma of modernity:Interrogating cross-border ethnic identities at China's southwest frontier[J]. Area, 2017, 49(1): 52-59. |

| [33] |

Lau C T L, L iy. Producing a sense of meaningful place:Evidence from a cultural festival in Hong Kong[J]. Journal of Tourism and Cultural Change, 2014, 13(1): 1-22. |

| [34] |

Winchester H P M, Rofe M W. Christmas in the "Valley of Praise":Intersections of the rural idyll, heritage and community in Lobethal, South Australia[J]. Journal of Rural Studies, 2005, 21(3): 265-279. DOI:10.1016/j.jrurstud.2005.05.008 |

| [35] |

Teather E K. Time out and worlds apart:Tradition and modernity meet in the time-space of the Grave Sweeping festivals of Hong Kong[J]. Singapore Journal of Tropical Geography, 2001, 22(2): 17. |

| [36] |

Ong C E, Ormond M, Sulianti D. Performing "Chinese-ness" in Singkawang:Diasporic moorings, festivals and tourism[J]. Asia Pacific Viewpoint, 2017, 58(1): 41-56. |

| [37] |

杜芳娟, 陈晓亮, 朱竑. 民族文化重构实践中的身份与地方认同——仡佬族祭祖活动案例[J]. 地理科学, 2011, 31(12): 1512-1517. [Du Fangjuan, Chen Xiaoliang, Zhu Hong. Ethnic identity and place identity in the practice of ethnic cultural reconstruction:A case study of official ancestor worship of Gelao Minority in Wuchuan county[J]. Scientia Geographica Sinica, 2011, 31(12): 1512-1517.] |

| [38] |

Olsen, Sachs C. Re-thinking festivals:A comparative study of the integration/marginalization of arts festivals in the urban regimes of Manchester, Copenhagen and Vienna[J]. International Journal of Cultural Policy, 2013, 19(4): 481-500. DOI:10.1080/10286632.2012.661420 |

| [39] |

Stevenson N. Local festivals, social capital and sustainable destination development:Experiences in East London[J]. Journal of Sustainable Tourism, 2016, 24(7): 1-17. |

| [40] |

周尚意, 成志芬. 关于"乡愁"的空间道德和地方道德评价[J]. 人文地理, 2015, 30(6): 1-6. [Zhou Shangyi, Cheng Zhifen. On the morality of nostalgia[J]. Human Geography, 2015, 30(6): 1-6.] |

| [41] |

Robin D. Tribhuwan, Fairs and Festivals of Indian Tribes[M]. New Delhi: Discovery Publishing House, 2003: 5.

|

| [42] |

Kong L. In search of permanent homes:Singapore's house churches and the politics of space[J]. Urban Studies, 2002, 39(9): 1573-1586. |

| [43] |

余红 艳". 龙脉"传说的权力控制与文化重构——以镇江"秦始皇断龙脉"的传说为例[J]. 中华文化论坛, 2013(6): 162-167. [Yu Hongyan. Power control and cultural reconstruction of the legend of "dragon vein":Taking the legend of "the first emperor of Qin broke the dragon vein" in Zhenjiang as an example[J]. Journal of Chinese Culture, 2013(6): 162-167.] |

| [44] |

May J. Globalization and the politics of Place:Place and identity in an Inner London neighbourhood[J]. Transaction of the Institute of British Geographers, 1996, 21(1): 194-215. |

| [45] |

Holloway J. Enchanted spaces:The séance, affect, and geographies of religion[J]. Annals of the Association of American Geographers, 2006, 96(1): 182-187. |

| [46] |

Kong L. Mapping "new" geographies of religion:Politics and poetics in modernity[J]. Progress in Human Geography, 2001, 25(2): 211-233. |

| [47] |

Collin-Kreiner N. Religion and politics:New religious sites and spatial transgression in Israel[J]. Geographical Review, 2008, 98(2): 197-213. |

| [48] |

Kong L. Religion and spaces of technology:Constructing and contesting nation, transnation, and place[J]. Environment and Planning A, 2006, 38(5): 903-918. |

| [49] |

Chidester D, Linenthal E T. Introduction[M]//Chidester D, Linenthal E T, eds. American Sacred Space. Bloomington: Indiana University Press, 1995: 1-42.

|

| [50] |

陈宁宁, 朱竑. 新文化地理学视角下的国外宗教地理学研究[J]. 地理科学进展, 2012, 31(2): 201-209. [Chen Ningning, Zhu Hong. Review on foreign geography of religion in the perspective of new cultural geography[J]. Progress in Geography, 2012, 31(2): 201-209.] |

| [51] |

刘宏芳, 明庆忠, 韩剑磊. 结构主义视角下民族旅游村寨地方性建构动力机制解析——以石林大糯黑村为例[J]. 人文地理, 2018, 33(4): 146-152. [Liu Hongfang, Ming Qingzhong, Han Jianlei. An analysis of the dynamic mechanism of the local construction of ethnic tourism villages from the perspective of structuralism:A case study of Danuohei village in Shilin[J]. Human Geography, 2018, 33(4): 146-152.] |

| [52] |

南英, 朱竑. 宗教世俗化及其理论在西方地理学的研究进展和方向[J]. 热带地理, 2015, 35(4): 498-506. [Nan Ying, Zhu Hong. Research progress and directions of religious secularization and its theories in geography of the West[J]. Tropical Geography, 2015, 35(4): 498-506.] |

| [53] |

宋建晓. 台湾妈祖信俗与乡土社会的互动发展研究[J]. 世界宗教研究, 2019(4): 106-113. [Song Jianxiao. A study on the interactive development of Mazu's belief in customs and local society in Taiwan[J]. Studies in World Religions, 2019(4): 106-113.] |

| [54] |

Kong L. Negotiating conceptions of "sacred space":A case study of religious buildings in Singapore[J]. Transactions of the Institute of British Geographers, 1993, 18(3): 342-358. |

| [55] |

Kong L. Geography and religion:Trends and prospects[J]. Progress in Human Geography, 1990, 14(3): 355-371. |

| [56] |

Sopher D E. Geography of Religions[M]. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1967: 1-3.

|

| [57] |

李明轩. 从世俗化到多元化:彼得·伯格宗教社会学理论演变的逻辑[J]. 广西大学学报(哲学社会科学版), 2018, 40(3): 69-77. [Li Mingxuan. From secularization to pluralism:The logic of the evolution of Peter Berg's religious sociology theory[J]. Journal of Guangxi University (Philosophy and Social Science), 2018, 40(3): 69-77.] |

| [58] |

Cosgrove D. Social Formation and Symbolic Landscape[M]. London: Croom Helm, 1984: 65.

|

| [59] |

闵丽. 论宗教与中国现代性社会建构的兼容性[J]. 世界宗教研究, 2017(2): 20-26. [Min Li. On the compatibility of religion and the construction of modern society in China[J]. Studies in World Religions, 2017(2): 20-26.] |