2. 陕西省旅游信息科学重点实验室, 西安 710119

2. Shaanxi Provincial Key Laboratory of Tourism Information Science, Xi'an 710119, China

旅游目的地选择行为一直是旅游学研究的热点和重点之一。了解旅游者的旅游目的地选择行为特点和规律是制定旅游市场营销和形象传播策略的重要依据之一[1]。现阶段,旅游市场正在从大众市场向独立旅游市场转变[2]。针对不同群体的旅游目的地选择行为特征及差异研究变得愈发重要。收入是影响旅游者旅游目的地选择行为的重要因素[3],也是旅游市场细分的重要指标之一。研究掌握不同收入群体旅游目的地选择行为的特征及差异,对旅游目的地产品开发、精准营销具有重要的实践价值,对丰富旅游目的地选择行为的研究内容具有重要的理论意义。

旅游目的地选择研究起始于20世纪70年代[4],研究热点主要集中在三方面:一是旅游者的旅游目的地选择行为特征。如吴必虎等研究发现中国城市居民80%的出游市场集中在距城市500 km范围内[5];余凤龙等研究发现发达地区农村家庭80%的出游市场集中在距客源地250 km以内[6];孙根年等研究发现入境游客的旅游目的地选择行为具有明显的旅游景点择高、空间距离择近、经济联系择富的“三择”特点[7]。二是旅游目的地选择行为的影响因素。相关研究将旅游目的地选择行为的影响因素分为旅游者、目的地、外部环境三方面的因素。旅游者因素包括人口特征[8, 9]、旅游动机[10, 11]、人格特质[12]等;目的地因素包括目的地形象[13]、品牌[14]、吸引力[15]、安全程度[16]、气候条件[17]、空气质量[18]等;外部环境因素包括目的地与客源地的政治关系[19]、文化差异[20]、交通便捷程度[21]等。三是旅游目的地选择模型。旅游目的地选择模型主要以微观经济学、认知心理学以及市场营销学为理论依据,以个体为研究对象的偏好选择模型和基于选择域理论的模型是当前研究的热点[4]。既有研究为解释和预测旅游者的旅游目的地选择行为作出了贡献,但也有学者指出目前绝大多数模型存在将旅游者视作同质群体的问题[22]。纵观目前旅游目的地选择行为的相关文献,大多倾向于对旅游者个体行为的研究而忽视了对旅游者群体行为的研究,在为数不多的关于旅游者群体行为的研究中,倾向于研究某一群体的特定行为,而较少进行群体间的对比研究。实际上,旅游者并非同质群体,同一群体内旅游者的旅游目的地选择行为具有相似性,不同群体之间旅游者的旅游目的地选择行为具有较大的差异性。因此,研究旅游者旅游目的地选择行为的群体差异兼具重要性和必要性。

已有研究成果表明,不同收入水平的旅游者在旅游动机[23, 24]、旅游需求[25, 26]、出行方式[27]、旅游消费[28, 29]、停留时间[30]等方面存在较大差异,这些差异必然会引起其旅游目的地选择行为的差异。但目前涉及旅游目的地选择行为与收入关系的研究还存在以下问题:一是相关研究多采用个人收入进行研究[31],采用家庭收入进行的研究较少。在旅游活动中,家庭收入比个人收入更影响人们的旅游行为。例如在旅游市场占据重要地位的学生群体[32],其旅游行为主要受家庭收入的影响。二是研究内容多涉及多种人口统计特征(如性别、年龄、收入、受教育程度等)对旅游目的地选择行为的影响[9],专门探讨不同家庭收入旅游者旅游目的地选择行为特征及规律的较少。三是多研究个体旅游者的旅游目的地选择行为,或研究某一群体的旅游行为特征,群体旅游行为对比研究较少。改革开放以来,我国城镇居民的收入分配差距不断扩大[33],客观上已经形成了不同收入群体。

基于以上背景,本文从家庭收入入手,以北京、武汉、西安的城镇居民为例,对不同收入群体的旅游目的地选择行为特征及差异进行研究,以期丰富旅游目的地选择行为的研究内容,并为旅游市场细分和精准营销提供参考。

2 数据来源与研究方法 2.1 数据来源与处理 2.1.1 案例客源地选取本文选取北京、武汉、西安三个城市作为案例客源地来探讨不同家庭收入群体旅游目的地选择行为差异。选择这三个城市主要基于两方面考虑:一方面城镇居民是中国出游市场的主体。据《2018年中国旅游统计年鉴》,2017年国内居民出游总计50.01亿人次,总花费45 660.77亿元,其中城镇居民出游总计36.77亿人次,占全国总人次的73.53%,总花费37 673.03亿元,占全国总花费的82.51%。另一方面北京,武汉、西安分别是东、中、西部的代表城市及重要客源地,以这三个城市为案例客源地进行研究,具有代表性。

2.1.2 问卷设计与实施采用大样本问卷调查法获取数据。问卷内容包括两部分。第一部分为案例城市城镇居民到访目的地的情况。为最大程度确保对目的地的到访是旅游行为,选取A级景区作为目的地。目标景区选取原则如下:①以案例客源地为中心,以一定距离为半径画圈。半径依次为15 km、50 km、100 km,在距离案例客源地100—1500 km范围内,每隔100 km画一个圈,在距离案例客源地1500 km范围以外,每隔200 km画一个圈,在每个圈层内选择目标景区;②保证目标景区在空间上的分布比较均匀,且每个省级行政区都有目标景区;③目标景区优先选5A景区,没有5A景区的选4A景区;④为了使各个城市目标景区到访率具有可比性,在不违背上述原则的情况下,尽量选取相同的目标景区。最终以北京为中心选择了85个目标景区,以武汉和西安为中心分别选择了83个目标景区。其中涉及到案例客源城市与目标景区的距离时采用二者之间的球面距离。通过百度API坐标拾取工具获得案例客源城市与目标景区的经纬度,利用GIS空间分析技术计算得二者之间的球面距离。其中案例客源城市的经纬度采用城市市政府所在地的经纬度,目标景区的经纬度采用其游客服务中心的经纬度。问卷第二部分调查了受访者的人口统计学特征。

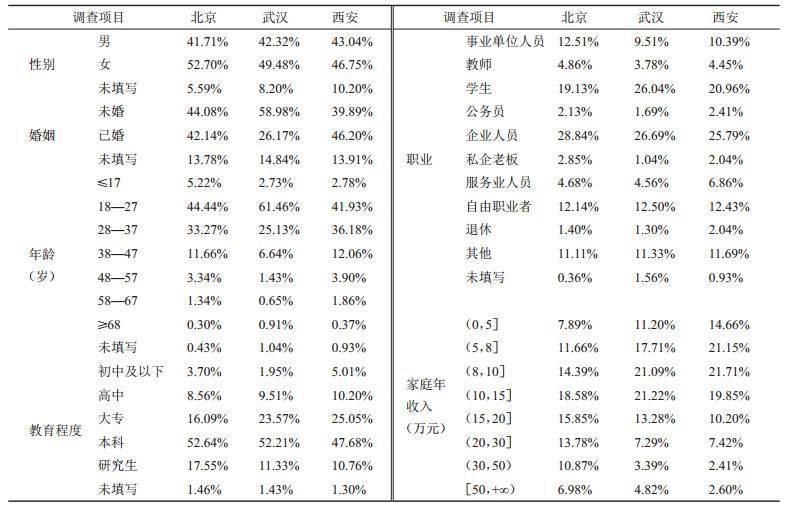

问卷调查时间为2017年10月至2018年8月,调查地点为三个城市的图书馆、商场、步行街、社区、公园等普通市民活动场所,调查对象为三个城市的城镇居民,样本规模根据城市人口规模的万分之一确定。最终,北京回收问卷2300份,其中有效问卷2077份,有效率90.30%;武汉回收问卷1200份,其中有效问卷1039份,有效率86.58%;西安回收问卷980份,其中有效问卷886份,有效率90.40%。因本文研究的是旅游目的地选择行为的收入群体差异,并根据家庭年收入来划分收入群体,故从有效问卷中选择完整填写了家庭年收入的问卷作为研究样本,其中北京1647份,武汉768份,西安539份。三个案例客源地的样本特征具有相似性和代表性,见表 1。

| 表 1 样本特征 Tab.1 Sample Characteristics |

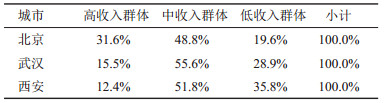

目前,关于城镇居民收入等级的划分并无统一标准。国家统计局在调查城镇居民收入情况时,通常按照人口比例将其五等分,分别为低收入户、中等偏下户、中等收入户、中等偏上户、高收入户。据2017年《中国统计年鉴》,不同收入组的人均年可支配收入分别为13004.1元,23054.9元,31521.8元,41805.6元,70347.8元。全国平均家庭户规模为每户3.11人,取整为3人。将人均年可支配收入乘3得到的结果用来近似代替家庭年总收入水平,得到不同收入组家庭年总收入均值分别为39012.3元,69164.7元,94565.4元,125416.8元,211043.4元。为便于研究,学者们常将中等偏下户、中等收入户、中等偏上户统一划分为中等收入群体[34]。综合上述划分标准及调研样本收入分布,将家庭年总收入低于8万元的受访者划分为低收入群体,8—20万元的划分为中收入群体,高于20万元的划分为高收入群体。依据上述标准划分后,案例客源地高、中、低收入群体构成如表 2所示。

| 表 2 案例客源地收入群体构成 Tab.2 The Proportion of High-, Middle- and Low-Income Groups in Three Cities |

吴必虎、唐俊雅等在研究中国城市居民目的地选择行为时,提出了到访率的概念,将到访率定义为抽样调查中某客源样本区的被试回答实际到访过某一目的地的人数与被试总数的比[5],之后这一方法被众多学者所采用[35, 36]。本文亦采用到访率分析不同家庭收入群体旅游目的地选择行为,不同家庭收入群体的到访率指不同家庭收入群体对各个目标景区的到访率。其中,某一收入群体对特定目标景区的到访率指该收入群体中到访过目标景区的被调查者人数与该收入群体被调查总人数的比。

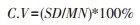

2.2.2 差异系数差异系数是用来衡量两组或多组数据离散程度大小的指标。比起标准差来,差异系数消除了测量尺度和量纲的影响。因此,在比较多组量纲不同或均值不同的数据时,常采用差异系数作为比较的参考。差异系数的计算公式为:

|

(1) |

式中,C.V是差异系数,SD和MN分别为数据的标准差和均值。本文用差异系数来比较不同收入群体对同一目标景区到访率相对差异情况。差异系数越大,说明差异越大,反之,则越小。

2.2.3 亲景度马耀峰、梁旺兵在研究美国旅华游客的目的地选择时,提出了亲景度的概念和测算方法,即亲景度等于某客源国(地)游客人数在某一个旅游目的地的市场份额,与某客源国(地)游客人数在全国的市场份额之比,也就是两个比重的比即偏爱指数[37]。这一方法实现了对旅游者偏好的定量测算,在旅游者偏好研究中被广泛使用[38, 39]。

本文参照这一定义,将某一收入群体对特定目标景区的亲景度定义为Si, 测算公式为:

|

(2) |

式中,M1为到访某一目标景区的受访者中某收入群体的比例,M2为所有受访者中某收入群体的比例。Si大于1,说明旅游者对某目标景区的亲景度高,Si小于1,说明旅游者对某目标景区的亲景度低。

2.2.4 Kruskal-Wallis非参数检验和Nemenyi检验Kruskal-Wallis非参数检验是通过来自多个独立总体样本的观察值,判断其总体分布是否相同的方法。SPSS软件可自动计算K-W检验统计量,并求出相应的概率p值。一般上p值小于0.05,即可认为多个样本来自的总体分布有显著差异;反之,认为多个样本来自的总体分布无显著差异。若Kruskal-Wallis检验的结果存在显著差异,可采用Nemenyi检验法[40]进一步检验两两群体间的差异情况。

2.2.5 GIS空间分析法为便于分析不同收入群体到访率及其差异的空间变化特点,使用GIS空间分析模块中的反距离权重插值法,绘制三个案例城市不同收入群体到访率空间分布图及差异系数空间分布图,用颜色变化反映值的大小变化。

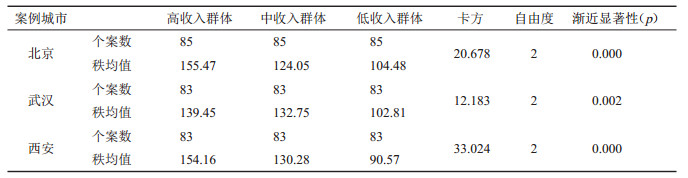

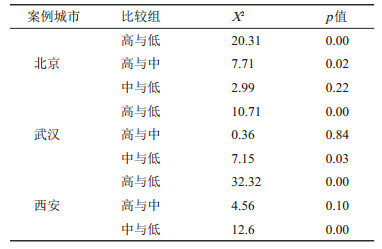

3 研究结果与分析 3.1 到访率值的群体差异 3.1.1 非参数检验结果为检验不同收入群体对各目标景区的到访情况是否存在差异,首先对各个案例客源地不同收入群体对目标景区的到访率进行Kruskal-Wallis非参数检验,检验结果见表 3。三个案例城市K-W检验的p值均小于0.05,说明不同收入群体对目标景区的到访率存在显著差异。采用Nemenyi检验法进行两两群体间的比较,结果见表 4。

| 表 3 不同收入群体目标景区到访率的Kruskal-Wallis检验结果 Tab.3 The Kruskal-Wallis Test Results |

| 表 4 Nemenyi检验结果 Tab.4 The Nemenyi Test Results |

从表 4可以看出,三个案例客源地高收入群体与低收入群体比较的p值均小于0.05,说明三个案例客源地的高收入群体与低收入群体的到访率均存在显著差异。北京高收入群体与中收入群体比较的p值小于0.05,说明北京高收入群体与中收入群体的到访率存在显著差异,武汉、西安高收入群体与中收入群体比较的p值均大于0.05,说明武汉、西安高收入群体与中收入群体的到访率不存在显著差异。北京中收入群体与低收入群体比较的p值大于0.05,说明北京中收入群体与低收入群体的到访率不存在显著差异,武汉、西安中收入群体与低收入群体比较的p值均小于0.05,说明武汉、西安中收入群体与低收入群体的到访率存在显著差异。由于居民的消费水平北京高于武汉和西安,所以北京中收入群体的到访率更接近低收入群体到访率,与高收入群体差别显著,武汉、西安中收入群体到访率更接近高收入群体到访率,与低收入群体存在显著差别。

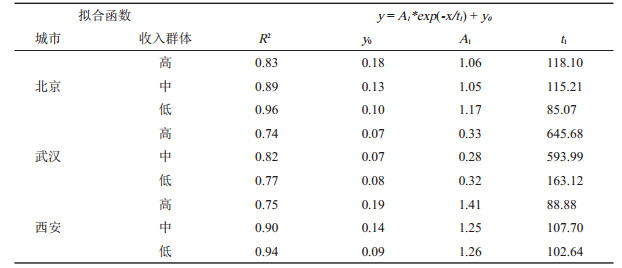

3.1.2 到访率距离分布特点为进一步分析具体的差异情况,绘制到访率距离分布图并对其进行曲线拟合,见图 1。图 1中(a)图是不同收入群体到访率距离分布图,(b)图是不同收入群体到访率拟合曲线图。为尽可能消除其他因素对个别目标景区到访率的影响,在绘制到访率拟合曲线图时,采用圈层平均到访率,即以100 km为一个圈层,计算各个圈层内到访率的平均值,然后绘制圈层平均到访率分布图并在其基础上进行曲线拟合。拟合参数见表 5。从表 5可以看到,不同收入群体到访率拟合曲线的R2在0.74—0.96之间,拟合效果较好。(a)、(b)图中,红色代表高收入群体的到访率,蓝色代表中收入群体的到访率,黑色代表低收入群体的到访率。

|

图 1 不同收入群体到访率距离分布图 Fig.1 Visiting Frequency of Different Income Groups |

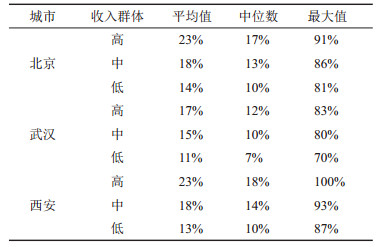

| 表 5 不同收入群体分圈层到访率拟合曲数参数 Tab.5 Parameters of Fitting Curve of Average Visiting Frequency |

结合图 1中的(a)、(b)两图,发现不同收入群体的到访率均存在距离衰减现象。从(a)图中可以看到,各个收入群体对近距离目标景区的到访率均高于对远距离目标景区的到访率。从(b)图中可以更为清晰的看到不同收入群体的到访率随距离的增加而下降,且到访率呈e指数衰减。比较不同收入群体到访率的衰减速率,发现三个城市均是高收入群体衰减最慢,中收入群体次之,低收入群体衰减最快。可见,尽管不同收入群体到访率均符合距离衰减规律,但衰减速率明显不同。收入越高的群体,衰减速率相对越小,说明不同收入群体受距离衰减规律制约程度不同。

结合图 1中的(a)、(b)两图,可以发现不同收入群体到访率值的高低不同。在(a)图中,在大部分目标景区,红色散点位置均高于蓝色散点,蓝色散点位置高于黑色散点。在(b)图中,红色曲线的位置高于蓝色曲线,蓝色曲线的位置高于黑色曲线。进一步对不同收入群体到访率的平均值、中位数、最大值进行比较(表 6),可以发现,三个城市高收入群体到访率的平均值、中位数、最大值分别大于中收入群体到访率的平均值、中位数、最大值,中收入群体到访率的平均值、中位数、最大值均大于低收入群体。可见,景区到访率值存在收入群体差异,相同目标景区,收入越高的群体,到访率越高。

| 表 6 不同收入群体到访率平均值、中位数、最大值 Tab.6 The Mean, Median and Maximum of Visiting Frequency of Different Income Groups |

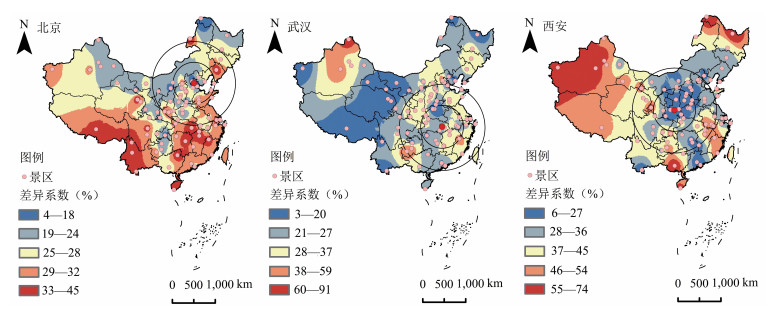

为探究不同收入群体到访率相对差异的空间分异情况,采用差异系数分析高、中、低收入群体对同一目标景区到访率差异的大小。运用反距离权重插值法进行插值分析,并采用自然间断点分级法对差异系数进行分级,绘制差异系数空间分布图,见图 2。图 2中颜色从红色、黄色到蓝色的变化,反映了差异系数从大到小的变化。为便于比较,在图 2中以案例客源地为中心,分别以500 km和1000 km为半径绘制了两个圆圈。

|

图 2 差异系数空间分布图 Fig.2 Spatial Pattern of C.V of Three Case Cities 注:此图基于国家自然资源部1:3000万标准地图(审图号:GS(2016)2888号)绘制,底图无修改。 |

三个案例客源地周围500 km内,均是蓝色区域占主导地位,黄色区域面积很小,红色区域几乎没有。北京和西安图中大面积的黄色区域和红色区域主要分布在客源地1000 km以外,武汉图中黄色区域主要分布在500 km以外,红色区域主要分布在1000 km以外。说明不同收入群体对距离客源地较近的目标景区到访率差异小,对距离客源地较远的目标景区到访率差异大。可见,整体而言,高、中、低收入群体的到访率差异随着距离的增加而增大。

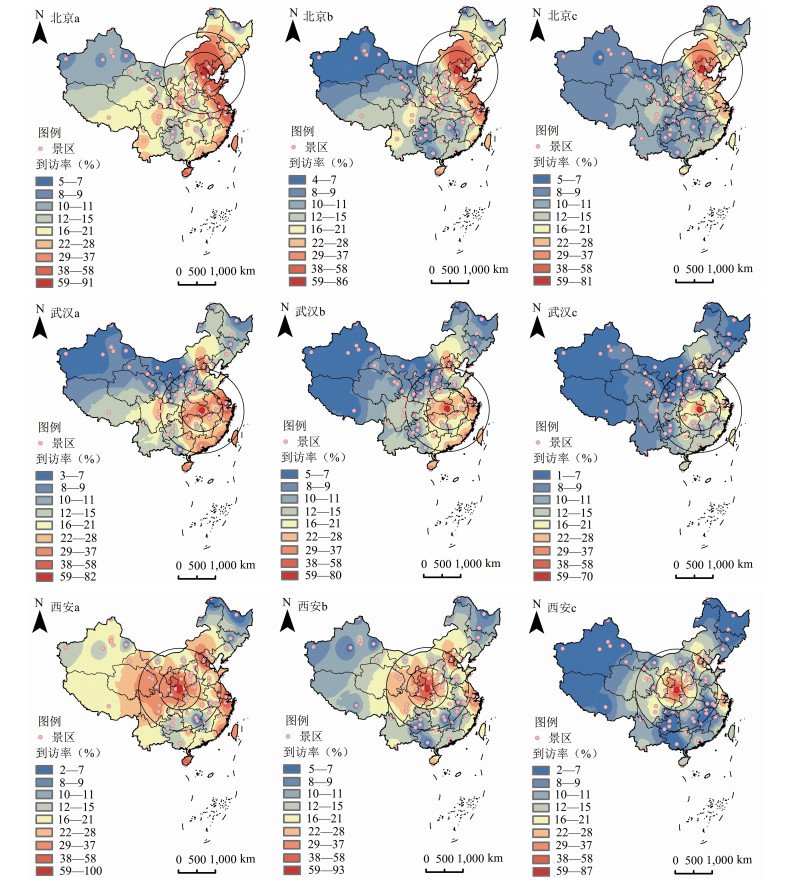

3.2 到访率空间分布格局的群体差异图 3是不同收入群体到访率空间分布图。a、b、c图分别表示高、中、低收入群体的到访率空间分布图,图中颜色从红色、黄色到蓝色的变化反映了到访率值从高到低的变化。为便于比较,在图 3中以案例客源地为中心,分别以500 km和1000 km为半径绘制了两个圆圈。

|

图 3 不同收入群体到访率空间分布图 Fig.3 Spatial Distribution of Visiting Frequency of Different Income Groups 注:此图基于国家自然资源部1:3000万标准地图(审图号:GS(2016)2888号)绘制,底图无修改。 |

比较不同城市同一收入群体的高到访率空间(红色区域)分布,发现高、中、低收入群体的高到访率空间均以客源地为中心,向外扩散。无论哪个收入群体,在旅游目的地选择上都呈现明显的“距离择近”倾向。同时,个别目标景区,虽然距离客源地较远,但依然保持着较高的到访率。如北京图中的天涯海角、鼓浪屿、峨眉山等,武汉图中的天涯海角、故宫、长城等,西安图中的故宫、长城、东方明珠等,这些目标景区知名度高,吸引力大,无论哪个收入群体,对这些目标景区的到访率都明显高于对周边目标景区的到访率,表现出“景点择高”的特点。无论哪个客源城市,哪个收入群体,对京津冀、长三角地区目标景区到访率均较高,表现出“经济择富”的特点。

比较同一城市不同收入群体的到访率空间分布图,发现收入越高的群体,高到访率空间(红色区域)越大。其中,北京a图中高收入群体的高到访率空间很明显扩展到了1000 km以外,并在四川中部、云南西北部、海南、台湾、广东、福建等地出现高到访率“飞地”;北京b图中中收入群体的高到访率空间主要集中在1000 km范围内,1000 km范围外的高到访率景区很少;北京c图中低收入群体的高到访率空间则主要集中在500 km范围内,500—1000 km范围内只存在小面积的浅红色区域。武汉a图中高收入群体的高到访率空间主要集中在1000 km范围内,b图中中收入群体的高到访率空间主要集中在500 km范围内,c图中低收入群体的高到访率空间则明显小于500 km。西安a图中高收入群体的高到访率空间明显扩展到了1000 km以外,b图中中收入群体的高到访率空间集中在1000 km以内,c图中低收入群体的高到访率空间则集中在500 km以内。可见,尽管不同收入群体的旅游目的地选择行为均有“距离择近”的特点,但收入越低的群体“距离择近”的倾向越明显。此外,三个城市低收入群体在500 km之外的高到访率区域(红色区域)主要集中在经济发达地区,如北京c图中的长三角地区,武汉c图中的京津冀地区,西安c图中的长三角和京津冀地区。在同距离的其他区域则为大片蓝色,相较而言,相同距离,高、中收入群体在除经济发达的京津冀、长三角区域外,仍有少量的红色区域和大片的黄色区域。可见,低收入群体“经济择富”的倾向更为明显。

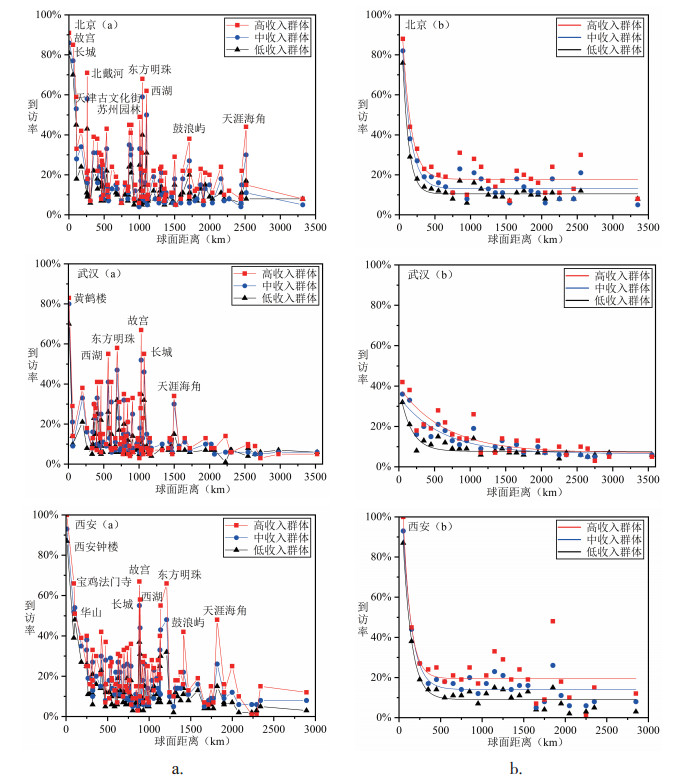

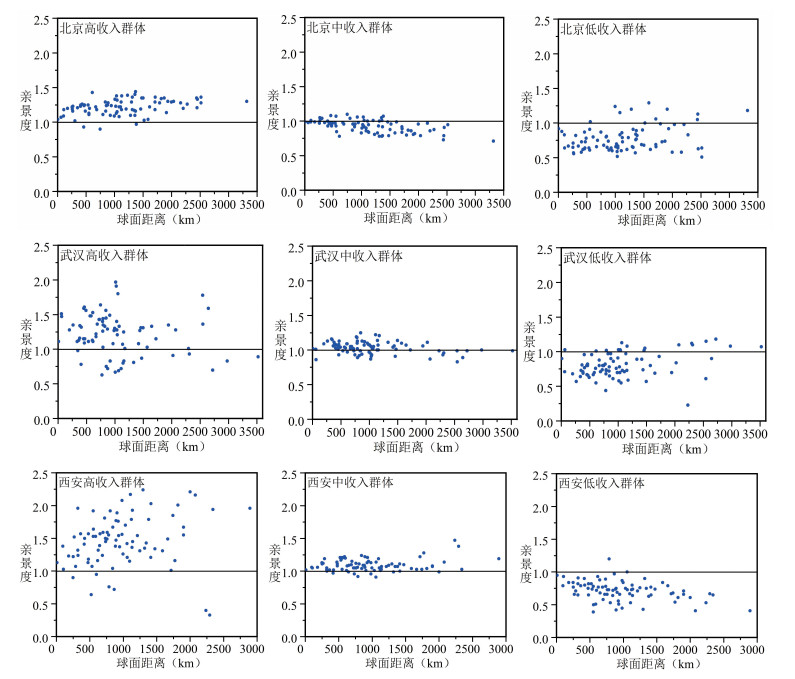

3.3 目的地亲景度的群体差异为探讨不同收入群体目的地亲景度的差异,以球面距离为横坐标,亲景度为纵坐标,绘制不同收入群体亲景度分布图(见图 4)。比较图 4中不同收入群体对各目标景区的亲景度,发现不同收入群体目标景区亲景度大小不同。三个城市高收入群体对大部分目标景区的亲景度都大于1,中收入群体对各个目标景区的亲景度在1上下浮动,低收入群体对大部分目标景区的亲景度都小于1。以北京为中心选取的85个目标景区中,高收入群体亲景度大于1的景区达81个,中收入群体亲景度大于1的景区只有13个,低收入群体亲景度大于1的景区仅有10个;以武汉为中心选取的83个目标景区中,高收入群体亲景度大于1的景区共65个,中收入群体亲景度大于1的景区共53个,低收入群体亲景度大于1的景区只有17个;以西安为中心选取的83个目标景区中,高收入群体亲景度大于1的景区达76个,中收入群体亲景度大于1的景区共73个,低收入群体亲景度大于1的景区仅有1个。可见,收入越高的群体,景区亲景度越高。从图 4中不同收入群体散点图位置来看,高、低收入群体景区亲景度差异西安最大,武汉次之,北京最小;从亲景度大于1的景区数目来看,北京中收入群体与低收入群体更接近,与高收入群体差异较大,武汉、西安中收入群体与高收入群体更接近,与低收入群体差异更大。

|

图 4 不同收入群体景区亲景度分布图 Fig.4 Preference Scale Distribution of Different Income Groups |

本文以北京、武汉、西安为案例客源地,对不同家庭收入群体旅游目的地选择行为特征及差异进行研究,发现不同收入群体的旅游目的地选择行为均存在到访率距离衰减现象,这与吴必虎等[5]的研究结论相符。不同的是,本文通过到访率拟合曲线研究发现,到访率随距离的增加呈e指数衰减,且不同收入群体到访率距离衰减速率不同,收入越高的群体,到访率距离衰减速率相对越小。其次,中国城镇居民的国内旅游行为具有“三择”特点,这与孙根年等[7]在研究入境游客目的地选择行为时发现的规律相符,说明“三择”可能是旅游者旅游目的地选择行为的普遍规律。不同的是,本研究进一步发现,不同收入群体“三择”程度不同,收入越低的群体,“距离择近,经济择富”的倾向越明显。第三,同一客源地的不同收入群体,到访率空间分异趋势一致,但高到访率空间存在收入群体差异。不同客源地的相同收入群体,高到访率空间大小不尽相同。北京、西安高收入群体的高到访率空间大于1000 km,武汉高收入群体的高到访率空间在1000 km以内,三个城市低收入群体的高到访率空间均在500 km以内。1997年吴必虎、唐俊雅等研究发现中国城市居民80%的出游市场集中在距城市500 km范围内[5],可见随着时间的发展,城镇居民的出游空间显著扩大。第四,景区亲景度存在收入群体差异。收入越高的群体,亲景度越高,但是不同城市高、中、低收入群体差异大小不同。高、低收入群体差异西安最大,武汉次之,北京最小。亲景度大于1的景区数目,北京中收入群体与低收入群体相似,与高收入群体差别较大,武汉、西安相反,与到访率值的收入群体差异相似。这与本文在划分案例客源地高、中、低收入群体时采用了统一的标准有关,可见不同收入群体景区亲景度的差异本质上是出游能力的差异。

4.2 结论(1)不同收入群体的景区到访率随距离的增加均呈e指数衰减,但景区到访率距离衰减速率存在收入群体差异,收入越高的群体,到访率距离衰减速率相对越小。收入越高的群体,对相同目标景区的到访率越高。北京、武汉、西安高收入群体到访率的平均值分别是23%,17%,23%,中收入群体到访率的平均值分别是18%,15%,18%,低收入群体到访率的平均值分别是14%,11%,13%。三个城市高、低收入群体目标景区的到访率均存在显著差异,北京高、中收入群体目标景区的到访率差异显著,中、低收入群体目标景区的到访率差异不显著,武汉、西安相反。

(2)中国城镇居民的国内旅游目的地选择行为具有“距离择近,景点择高,经济择富”的“三择”倾向,但不同收入群体“三择”程度不同,收入越低的群体,“距离择近,经济择富”的倾向越明显。“距离择近,景点择高,经济择富”可能是旅游者旅游目的地选择行为的普遍规律。

(3)同一客源地的不同收入群体,到访率空间分异趋势一致,但高到访率空间大小不同。收入越高的群体,到访率越高,高到访率空间越大。不同客源地的相同收入群体,高到访率空间大小不尽相同。北京、西安高收入群体的高到访率空间均大于1000 km,中收入群体的高到访率空间集中在1000 km范围内,低收入群体的高到访率空间集中在500 km范围内。武汉高收入群体的高到访率空间集中在1000 km范围内,中收入群体的高到访率空间集中在500 km范围内,低收入群体的高到访率空间小于500 km。

(4)目的地亲景度存在收入群体差异。收入越高的群体,目的地亲景度越高。

4.3 展望首先,本文采用统一标准划分收入群体,但高、中、低收入是相对概念,不同城市高、中、低收入群体对应的标准可能有所不同,未来研究可采用不同标准来划分收入群体。其次,本研究选取的目标景区数量有限,且均为高级别目标景区,可能无法穷尽受访者到访过的所有景区,对研究结果的精确性也会有所影响。未来考虑结合大数据、仿真等方法进一步弥补这方面的不足。

| [1] |

Baloglu S. A path analytic model of visitation intention involving information sources, socio-psychological motivations, and destination Image[J]. Journal of Travel & Tourism Marketing, 2008, 8(3): 81-90. |

| [2] |

Zheng W M, Liao Z X. Using a heuristic approach to design personalized tour routes for heterogeneous tourist groups[J]. Tourism Management, 2019, 72(3): 313-325. |

| [3] |

翟石艳, 王铮. 基于实验人文地理学的旅游目的地选择行为研究[J]. 旅游学刊, 2014, 29(1): 67-74. [Zhai Shiyan, Wang Zheng. Exploring the spatial behavior of tourist destination selection:A case study of the computer-aided experimental human geography[J]. Tourism Tribune, 2014, 29(1): 67-74.] |

| [4] |

琼达, 赵宏杰. 基于地方情感的旅游目的地选择模型建构研究[J]. 旅游学刊, 2016, 31(10): 105-112. [Qiong Da, Zhao Hongjie. A study on the tourist destination choice model constructed on the base of place emotion[J]. Tourism Tribune, 2016, 31(10): 105-112.] |

| [5] |

吴必虎, 唐俊雅, 黄安民, 等. 中国城市居民旅游目的地选择行为研究[J]. 地理学报, 1997, 64(2): 97-103. [Wu Bihu, Tang Junya, Huang Anmin, et al. A study on destination choice behavior of Chinese urban residents[J]. Acta Geographica Sinica, 1997, 64(2): 97-103.] |

| [6] |

余凤龙, 黄震方, 陆林, 等. 发达地区农村家庭旅游目的地选择行为特征与影响机制——以苏南地区为例[J]. 地理学报, 2016, 71(12): 171-187. [Yu Fenglong, Huang Zhengfang, Lu Lin, et al. Characteristics and influence mechanism of rural households' tourism destination choice behavior in developed regions:A case study of South Jiangsu[J]. Acta Geographica Sinica, 2016, 71(12): 171-187.] |

| [7] |

孙根年, 张毓, 薛佳. 资源-区位-贸易三大因素对日本游客入境旅游目的地选择的影响[J]. 地理研究, 2011, 30(6): 1032-1043. [Sun Gennian, Zhang Yu, Xue Jia. Scenery attraction, location accessibility and trade connection:Three factors and their influences on destination choice of Japanese tourists[J]. Geographical Research, 2011, 30(6): 1032-1043.] |

| [8] |

Guillet B D, Lee A, Law R, et al. Factors affecting outbound tourists' destination choice:The case of Hong Kong[J]. Journal of Travel & Tourism Marketing, 2011, 28(5): 556-566. |

| [9] |

宋慧林, 吕兴洋, 蒋依依. 人口特征对居民出境旅游目的地选择的影响——一个基于TPB模型的实证分析[J]. 旅游学刊, 2016, 31(2): 33-43. [Song Huilin, Lv Xingyang, Jiang Yiyi. The effects of characteristics of tourists on Chinese outbound tourism destination choice behavior:An empirical study based on TPB model[J]. Tourism Tribune, 2016, 31(2): 33-43.] |

| [10] |

Nikjoo A H, Ketabi M. The role of push and pull factors in the way tourists choose their destination[J]. Anatolia, 2015, 26(4): 1-10. |

| [11] |

卞显红, 王慧, 施琳霞. 农村居民旅游动机分析及其对旅游目的地类型选择的影响研究——以长江三角洲地区为例[J]. 地理科学, 2016, 36(1): 99-106. [Bian Xianhong, Wang Hui, Shi Linxia. Rural residents' tourism motivation and influence on choice of tourism destination classification:A case of the Changjiang River Delta Region[J]. Scientia Geographica Sinica, 2016, 36(1): 99-106.] |

| [12] |

康积勤, 田博. 人格特质对大学生旅游地选择偏好的影响[J]. 浙江旅游职业学院学报, 2009, 5(2): 55-60. [Kang Jiqin, Tian Bo. The role of personality traits in individual preferences for sightseeing destinations[J]. Journal of Tourism College of Zhejiang, 2009, 5(2): 55-60.] |

| [13] |

Chalip L, Green B C, Hill B. Effects of sport event media on destination image and intention to visit[J]. Journal of Sport Management, 2003, 17(3): 39-41. |

| [14] |

Park H J, Lee T J. Influence of the 'slow city' brand association on the behavioral intention of potential tourists[J]. Current Issues in Tourism, 2017, 22(1): 1-18. |

| [15] |

周子英, 郑艳. 出境游目的地选择偏好影响因素分析——以长株潭城市居民为例[J]. 中国农业资源与区划, 2019, 40(2): 143-151. [Zhou Ziying, Zheng Yan. Study on the influencing factors of the choice preference of outbound tourism destinations:Taking urban residents in Chang-Zhu-Tan as an example[J]. Chinese Journal of Agricultural Resources and Regional Planning, 2019, 40(2): 143-151.] |

| [16] |

王兴琼. 游客安全感知对其目的地选择的影响研究述评[J]. 旅游论坛, 2009, 2(4): 485-489. [Wang Xingqiong. Review on the effect of travellers' perception of safety on destination choosing[J]. Tourism Forum, 2009, 2(4): 485-489.] |

| [17] |

Juan L E, Juan A C. Climate in the region of origin and destination choice in outbound tourism demand[J]. Tourism Management, 2009, 31(6): 744-753. |

| [18] |

程励, 张同灏, 付阳. 城市居民雾霾天气认知及其对城市旅游目的地选择倾向的影响[J]. 旅游学刊, 2015, 30(10): 37-47. [Cheng Li, Zhang Tonghao, Fu Yang. Urban residents' cognition of haze-fog weather and its impact on their urban tourism destination choice[J]. Tourism Tribune, 2015, 30(10): 37-47.] |

| [19] |

Pappas N. UK outbound travel and Brexit complexity[J]. Tourism Management, 2019, 79(1): 12-22. |

| [20] |

Filimonau V, Perez L. National culture and tourist destination choice in the UK and Venezuela:An exploratory and preliminary study[J]. Tourism Geographies, 2019, 21(2): 235-260. |

| [21] |

汪德根, 牛玉, 王莉. 高铁对旅游者目的地选择的影响——以京沪高铁为例[J]. 地理研究, 2015, 34(9): 1770-1780. [Wang Degen, Niu Yu, Wang Li. Influence of high-speed rail on choices of tourist destination based on the gravity model:A case study of Beijing-Shanghai high-speed rail in China[J]. Geographical Research, 2015, 34(9): 1770-1780.] |

| [22] |

李玮娜. 国外经典旅游目的地选择模型述评[J]. 旅游学刊, 2011, 26(5): 53-62. [Li Weina. A review of the choice models of overseas classical tourist destinations[J]. Tourism Tribune, 2011, 26(5): 53-62.] |

| [23] |

张宏梅, 陆林. 皖江城市居民旅游动机及其与人口统计特征的关系[J]. 旅游科学, 2004, 18(4): 22-27. [Zhang Hongmei, Lu Lin. Tourist motivations of urban residents of WanJiang city and the demographic relationship[J]. Tourism Science, 2004, 18(4): 22-27.] |

| [24] |

张紫琼, Law R, 刘挺. 旅游重要性感知、旅游动机与人口特征:基于香港居民调查数据的实证研究[J]. 旅游科学, 2012, 26(5): 76-84. [Zhang Ziqiong, Law Rob, Liu Ting. Perceptions of travel importance, travel motivation and demographic characteristics:An empirical study based on a large-scale telephone survey with Hong Kong residents[J]. Tourisim Science, 2012, 26(5): 76-84.] |

| [25] |

朱湖英, 许春晓. 不同收入城市居民文化旅游需求差异研究——以长沙市不同收入居民对凤凰古城的旅游需求为例[J]. 长沙大学学报, 2006, 20(1): 12-14. [Zhu Huying, Xu Chunxiao. Research of the discrepancy of culture tourism requirement of the different income citizens:A case of the tourism requirement of the different income citizens of Changsha to the old city Fenghuang[J]. Journal of Changsha University, 2006, 20(1): 12-14.] |

| [26] |

Qu H, Lam S. A travel demand model for Mainland Chinese tourists to Hong Kong[J]. Tourism Management, 1997, 18(8): 593-597. |

| [27] |

Nguyen H T A, Chikaraishi M, Fujiwara A, et al. Mediation effects of income on travel mode choice:Analysis of short-distance trips based on path analysis with multiple discrete outcomes[J]. Transportation Research Record, 2017, 2664(1): 23-30. |

| [28] |

Vetitnev A. Research note:An analysis of tourists' expenditure in the Russian resort destinations[J]. Tourism Economics, 2015, 21(3): 677-684. |

| [29] |

张金宝. 经济条件、人口特征和风险偏好与城市家庭的旅游消费——基于国内24个城市的家庭调查[J]. 旅游学刊, 2014, 29(5): 31-39. [Zhang Jinbao. Economics conditions, demographic characteristic, risk preference and tourism consumption of urban household:Based on a survey of 24 cities in China[J]. Tourism Tribune, 2014, 29(5): 31-39.] |

| [30] |

Brida J G, Meleddu M, Pulina M. Factors influencing length of stay of cultural tourists[J]. Tourism Economics, 2013, 19(6): 1273-1292. |

| [31] |

孙坤, 陆林. 国内旅游者人口学特征与行为分析——以延边朝鲜族自治州为例[J]. 资源开发与市场, 2006, 22(4): 382-385. [Sun Kun, Lu Lin. Analysis of domestic tourist characteristics and behavior of traveling:Taking Korean autonomous prefecture of Yanbian as an example[J]. Resource Development & Market, 2006, 22(4): 382-385.] |

| [32] |

黄万英, 蒙睿, 叶文. 国内旅游者旅游行为研究述评[J]. 桂林旅游高等专科学校学报, 2005, 16(6): 57-60. [Huang Wanying, Meng Rui, Ye Wen. Review on tourism behavior research of domestic tourists[J]. Journal of Guilin Institute of Tourism, 2005, 16(6): 57-60.] |

| [33] |

陆学艺. 当代中国社会结构研究[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2018: 179-183. [Lu Xueyi. Social Structure of Contemporary China[M]. Beijing: Social Science Academic Press (China), 2018: 179-183.]

|

| [34] |

刘瑞霞.现代化进程中乡村居民的旅游消费态度研究[D].广州: 华南理工大学, 2018: 49-50. [Liu Ruixia. A Study on Rural Residents' Tourism Consumption Attitude in the Process of Chinese Modernization: Threecases in Henan Province[D]. Guangzhou: South China University of Technology, 2018: 49-50.]

|

| [35] |

丁健, 李林芳. 广州居民对旅游目的地的到访率研究[J]. 地域研究与开发, 2004, 23(4): 73-77. [Ding Jian, Li Linfang. Study on visitedspeeds of Guangzhou residents to destinations[J]. Areal Research and Development, 2004, 23(4): 73-77.] |

| [36] |

林龙飞, 凌世华. 俄罗斯旅华客源时空分布研究[J]. 旅游研究, 2016, 8(1): 76-82. [Lin Longfei, Ling Shihua. Research on spatial-temporal characteristics of Russia tourists source in China[J]. Tourism Research, 2016, 8(1): 76-82.] |

| [37] |

马耀峰, 梁旺兵. 基于亲景度的美国旅华市场拓展研究——以我国六大旅游热点城市为例[J]. 旅游学刊, 2005, 20(1): 35-38. [Ma Yaofeng, Liang Wangbing. A study on the development of the US. Visiting-China market based on preference scale[J]. Tourism Tribune, 2005, 20(1): 35-38.] |

| [38] |

李旭, 秦耀辰, 宁晓菊, 等. 中国入境游客旅游目的地选择变化及影响因素[J]. 经济地理, 2014, 34(6): 169-175. [Li Xu, Qin Yaochen, Ning Xiaoju, et al. Destination choice change and its influencing factors of inbound tourists in China[J]. Economic Geography, 2014, 34(6): 169-175.] |

| [39] |

方世敏, 邓丽娟. 基于亲景度与竞争态分析的湖南入境旅游市场[J]. 经济地理, 2014, 34(12): 182-187. [Fang Shimin, Deng Lijuan. Research on the inbound tourist market of Hunan province:Based on the preference scale and competition state[J]. Economic Geography, 2014, 34(12): 182-187.] |

| [40] |

刘伟, 林汉生. SPSS在完全随机设计多个样本间多重比较Nemenyi秩和检验中的应用[J]. 中国卫生统计, 2009, 26(2): 214, 216. [Liu Wei, Lin Hansheng. Application of SPSS in Nemenyitest of multiple comparisons among completely random designed samples[J]. Chinese Journal of Health Statistics, 2009, 26(2): 214, 216.] |