伴随着社会的发展,我国许多大中型城市逐步开展旧城改造计划,目的是通过城市更新以满足社会、政治、经济以及人民生活的需要。作为旧城改造的动力,旅游在旧城景观的重塑中发挥了重要作用。旅游既是一种空间形态,也是一种城市功能,更是一种文化现象,这三个层面共同影响着旧城的发展与变化[1]。在旧城改造中,旅游景观以及由此传达的视觉形象是学者们关注的重点。一方面,旅游景观的形成受到多重因素的影响,其背后体现了不同主体如政府、居民、旅游开发运营商、旅游者等的博弈[2],不同主体的权力是非均等的,并始终渗透在旅游景观的塑造中[3]。另一方面,旅游景观展现了由信息量较少的“冷媒介型景观”向信息量较多的“热媒介型景观”的转变趋势[4],意味着游客更加注重即时性的感官享受,对于旅游景观信息的理解和认知程度在下降[5]。这种旅游景观的嬗变反映了在市场经济和旅游产业的发展下,经营者根据旅游者的需求而对旅游景观进行重塑的过程[5]。以往的研究探讨了旅游景观营造和重塑的表征与机制,更加关注旧城改造后景观变化的静态结果,而对于城市微景观中人与环境交互的动态过程,即对于游客如何感知旅游景观的特征,以及游客对于不同特征的偏好等关注不足。

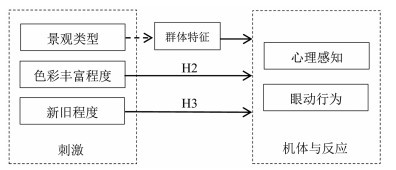

作为旅游资源评价的重要方式,景观视觉质量评价是指基于一定的目的,结合定性和定量、主客观的方法,利用视知觉对景观的外在与功能在满足景观生态系统与人的需求的程度做出判断[6]。景观视觉质量评价的方法包括四个学派:专家学派、心理物理学派、认知学派、经验学派[7, 8]。其中心理物理学派在旅游景观评价中较为流行,主要运用“刺激—反应”关系解释“景观—审美”关系[9]。物理环境影响个体心理状态,进而影响个体决策行为[10],这一过程可以用环境心理学的“刺激—机体—反应”模型进行解释[11]。刺激是指外在因素刺激,机体是指个体生理和心理感知,反应是指个体的内在心理和外在行为反应。本研究中,刺激主要指旅游景观特征的刺激,机体与反应是游客在观看景观时的心理感知与眼动行为。

景观视觉质量评价常采用问卷调查法或者图片评分法开展研究,并以此构建相应的景观视觉质量评价体系[9, 12],这种方法仅反映了被试主观感知的结果,总体上缺乏更为客观的解读维度。随着眼动仪的升级,眼动实验逐渐被引入景观视觉质量评价的研究中[13],眼动数据能够更加客观地反映个体的感知过程。眼动包括三种形式:注视、眼跳和追随运动。注视是指将眼睛的中央窝对准某一物体的时间超过100毫秒,被注视的物体成像在中央窝上,获得充分的加工而形成清晰的像;眼跳是指个体无法意识到的注视点的改变,反映个体对视野的快速搜索和对刺激信息的主动选择[14];追随运动是指眼球会随着被注视物体的移动而移动[15]。个体的眼动行为目的在于搜索信息,将注意的刺激物成像于中心窝区域形成清晰的像,反映个体对视觉信息的选择,能够以此推断其心理认知过程[14],眼动实验在推断被试心理认知上具有较大可行性[16]。然而,目前的眼动实验多被置于理想化的实验室中,依据被试对静态图片的认知来开展,其在自然环境下的应用和拓展仍有较大的发展空间。

眼动实验在景观视觉质量评价的研究较为广泛。一方面,学者围绕景观类型设计眼动实验并开展实证分析。如郭素玲等将宏村划分为聚落、生态、农业和文化景观,通过眼动实验发现不同景观类型表现为不同的眼动特征,景观视觉特点借助眼动数据以数量化和可视化的方式呈现出来[13]。王敏等将广州红专厂划分为工业文化景观与艺术创意景观,通过追踪实验探究游客的空间感知情况,并发现游客对艺术创意景观的空间感知更强烈[17]。另一方面,学者还探究了群体特征对景观评价的影响,如Dupont等讨论了景观专业和非景观专业的被试感知景观图片的差异,并得出景观专业的被试对景观感知更加强烈的结论[18, 19]。李学芹则发现性别对景观视觉信息获取方式和旅游景观偏好具有一定影响[20]。此外,景观色彩在景观视觉质量评价中也得到学者的关注。如周尚意等运用眼动实验调查人们对北京故宫建筑群色彩的感知情况并通过访谈了解人们对色彩意义的理解,并指出眼动指标无法解释被试对色彩意义的理解[21]。本研究所探究的景观视觉评价与消费心理学中的广告研究存在共性,表现为个体观看广告时的视觉行为与景观视觉评价均涉及图案、文字等要素。如人们在观看广告时常先看图片,之后再看文字部分[22];同时,文字的注视时间和次数要大于图案[23]。Lohse发现有图案的彩色广告更能吸引人的注意,且与黑白广告的对比中人们会更注意彩色广告,说明人们对图片色彩的关注存在差异[24]。因此,实证研究表明,旅游地的景观类型、群体特征和色彩等对游客的心理感知与眼动行为存在一定程度的影响。

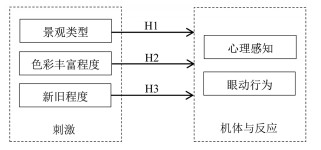

伴随着旧城改造的推进,游客如何认知改造后的旅游景观?他们对于不同景观的视觉关注特征存在哪些差异?旅游景观应如何进一步凸显特色以吸引更多游客?为了回答这些问题,本研究试图在自然环境下运用眼动分析方法,选取经历“三旧改造”①的唐家古镇为案例地,通过分析游客的视觉关注特征,结合游览过程中的情感经历,从主客观视角探究游客对唐家古镇景观的认知情况。结合文献回顾,同时考虑唐家古镇处于改造过程中,存在新旧景观并存的现象,游客面对新旧景观的眼动行为与心理感知可能存在差异。综上,研究提出以下假设(图 1):

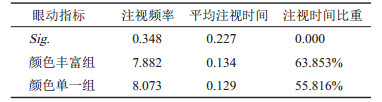

|

图 1 研究假设 Fig.1 Research Hypothesis |

H1:景观类型不同会影响游客眼动行为

H2:景观色彩丰富程度不同会影响游客眼动行为

H3:景观新旧程度不同会影响游客眼动行为

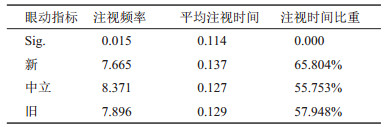

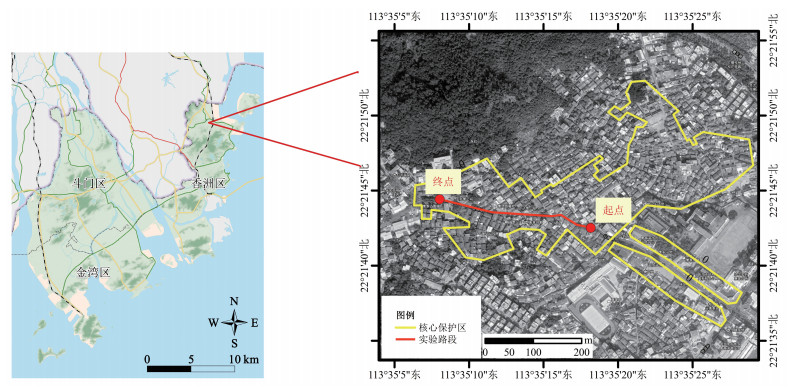

2 研究设计 2.1 案例地概况本研究选取位于广东省珠海市唐家湾镇的唐家古镇为案例地(图 2)。唐家湾镇位于广东省珠海市北部,拥有浓厚的历史文化底蕴,于2007年被建设部和国家文物局正式公布为中国历史文化名镇。2017年5月,珠海市住规建局官网发布了《珠海市唐家湾镇历史文化名镇保护规划批后公示》,唐家湾镇将作为珠海市重要的历史文化遗产地进行保护与开发。目前,实现对唐家古镇等历史聚落核心区有效且永续的开发利用已成为珠海市“三旧改造”的示范性工程之一。在政府支持下,唐家古镇经历了新一轮的改造,改造后的景观既保持原有的历史风貌也凸显了众多现代元素,呈现出全新的面貌。为了便于实验开展,本研究进一步选取唐家古镇中的山房路段作为实验地点。该路段集合了不同类型、色彩丰富度和新旧程度的景观,满足本研究的实验设计。同时,该路段限制车辆通行,仅允许游客步行进入,连贯延续的路段有效降低了交叉路口的车流、人流汇合等对实验造成的干扰。因此,出于对案例地和实验效果的多重考虑,本研究选取唐家古镇中的山房路段开展实验具有较强的代表性和可操作性。

|

图 2 唐家古镇范围与实验路段 Fig.2 Tangjia Ancient Town Scope and Experimental Section |

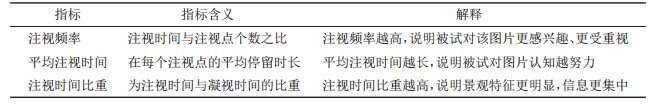

本研究采用眼动追踪研究的方法,利用Tobii眼动仪收集30名被试的眼动数据。作为视觉研究的重要辅助技术和有效定量指标,眼动仪通过捕捉不同被试对信息的关注过程和重点,能够真实、客观地呈现被试观察时的认知特征[25]。其次,本研究采用眼动分析法分析数据,借助Tobii Pro Glasses 2软件进行数据处理。由于眼动实验在自然环境下开展,为了确保眼动数据的准确度,研究选取的分析指标是注视频率、平均注视时间和注视比重,指标内容如表 1所示。为了获悉被试的视觉外部空间感知,本研究在实验结束后采用半结构访谈法围绕被试展开访谈,主要问题包括:游览过程中,令你印象深刻的三个地点是哪里?为什么?你对唐家古镇的整体印象如何?唐家古镇与其他古镇相比有何特色等。视觉实践外的访谈有利于从多维度了解主体的视角、态度、感知和情绪,呈现主体与地方之间的人地关系和空间叙事[26]。此外,研究根据被试参与实验的时间顺序进行编码,男性编码为M1、M2、M3、…,女性则为F1、F2、F3、…。

| 表 1 眼动分析指标内容 Tab.1 Contents of Eye Movement Analysis Indicators |

本研究于2018年9月4日开展预调研,共有7名被试参与实验。实验过程主要是让被试佩戴眼动仪自由参观山房路,在游览结束后对被试开展半结构访谈。通过分析数据发现,眼动数据的有效率小于40%,无法得出有效的实验结果。

研究总结了眼动实验存在的问题:首先,实验当天是晴天,时间在14:00—16:00之间,阳光较猛烈,红外线强度较大,导致眼动仪无法收集到眼球反射的红外线;其次,大部分被试在框架眼镜的基础上佩戴眼动设备,导致眼动仪收集情况不稳定;最后,部分被试在观看道路两边的景观时采用斜视的方式,由于眼球转动导致眼动仪无法收集完整的眼球反射数据。从实验设计角度来看,7位被试从不同起点出发,导致各自观看的景观不一致。因此,研究改进了正式实验:①选择阴天15:30—17:30开展实验;②选择视力正常或佩戴隐形眼镜的被试参与实验;③实验前向被试说明注意事项,避免采用斜视等方式观看;④在实验路段设置统一的起点和终点。

2.4 实验过程(1)实验区域:唐家古镇山房路段。

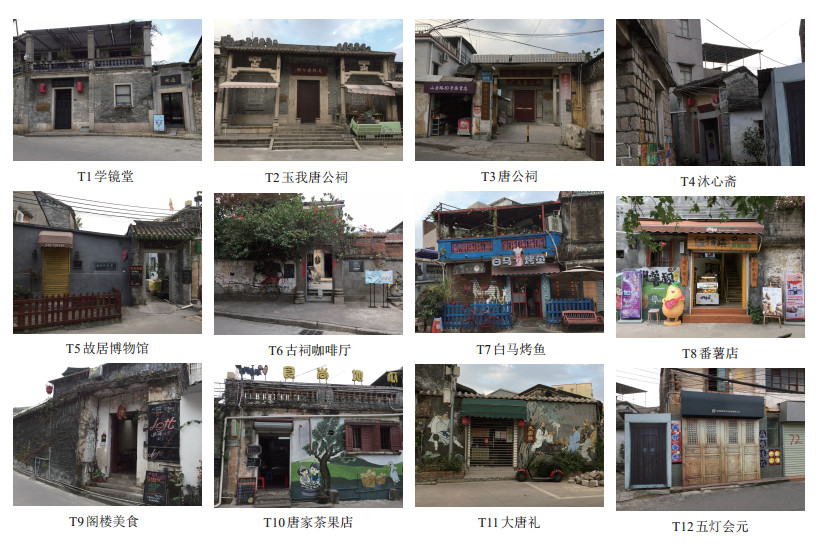

(2)景观图片选择:根据实验设计,研究选取了实验区域中12张涵盖不同类型、色彩和新旧程度的景观图片,分别标注为T1、T2、T3、…、T12(图 3)。图片获取途径:一是研究者通过多次实地勘察挑选实验区域中具有代表性的景观,现场拍摄形成;二是在预调研访谈中了解被试印象深刻的区域,现场拍摄形成。综合比对筛选,最终确定以下12张景观图片。

|

图 3 12张唐家古镇景观照片 Fig.3 Photographs of 12 Tangjia Ancient Town Landscapes |

(3)被试对象:30名中山大学学生,裸眼或矫正视力正常。

(4)实验步骤:①向被试说明实验目的、过程和要求;②进行眼动仪校准,校准后让被试观看起点周边景观1分钟,确保眼动数据达到采集要求;③实验开始后,由被试佩戴眼动仪,研究者跟随其后,保持合适距离,让被试自由观看游览;④实验结束后,询问被试最具代表性的三个景观并填写基础信息问卷;开展半结构访谈,了解被试对唐家古镇的感知情况。

(5)实验结果分析:注视是识别照片信息最主要的方式,由于被试参观的时间不一致,且受自然因素影响,部分景观的眼动数据未采集到,若选择注视时间、注视点数等作为分析指标会导致结果的偏差。为了减少实验数据偏差,研究选择注视频率、平均注视时间和注视时间比重作为研究指标。且由于户外实验收集的数据受各种因素干扰,部分被试未采集到完整数据,故在分析中,采用组内均值对缺失值进行替换。

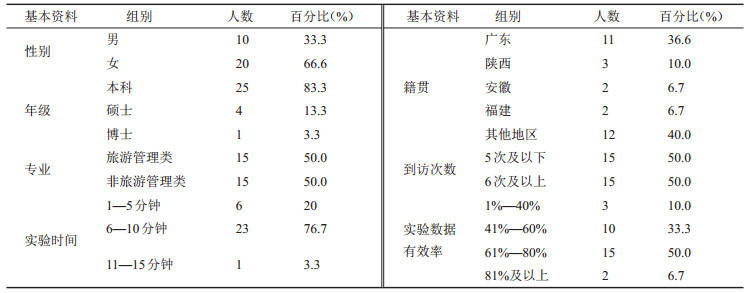

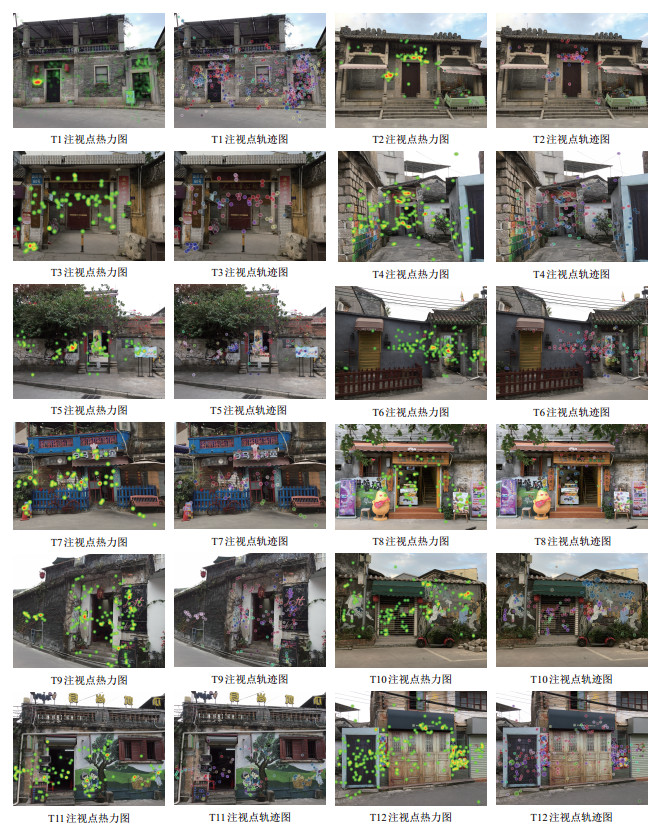

3 研究发现 3.1 实验整体情况本研究于2019年1月初至3月底开展正式实验,共收集30份有效的眼动数据。被试的基本信息如表 2所示。其中,男性10人,女性20人;涵盖本科生、硕士和博士,以本科生居多;主要是旅游管理类专业(如旅游规划、酒店管理等)和非旅游管理类专业(如会计学、物理学等);大多数被试来自广东;共有15名被试到访唐家古镇的次数在5次以上,其余则在5次以内。实验情况方面,收集的眼动数据时间集中在6—10分钟,眼动数据的有效率在41%—80%之间。由于实验数据与图形匹配仅需特定时段的数据,且所有被试实验数据都较为连贯,因此所有数据均可用于分析。此外,研究将30份眼动数据与实验图片进行匹配和叠加,共得到12组注视点热力图与注视点路径图(见图 4)。

|

图 4 12组唐家古镇景观的注视点热力图及注视点轨迹图 Fig.4 The Gaze Point Heat Map and the Gaze Point Trajectory of the 12 Sets of Tangjia Ancient Town Landscape |

| 表 2 被试基本信息 Tab.2 Basic Information of the Participants |

从上述图片可总结出被试观看景观的共同规律。首先,热力图的颜色深浅表示被试的注视时间长短与兴趣程度高低,颜色越深,表明被试的注意力更集中,注视时间更长,感兴趣程度也较高。结果显示,被试的注视点主要集中于文字和色块区域。T1、T2、T3等热力图表明,若景观中存在牌匾和介绍牌,则被试的注视点会更集中于这两类物品。以往的研究证明被试在实验室中观看带有文字的图片时更关注文字内容,而研究结果显示,被试在自然条件下也更关注文字。被试关注讲解牌的原因可能是介绍牌包含更多文本,需花费更多时间及注意力去理解。“我对玉我唐公祠的印象较深,看的时候比较关注前面门牌的介绍,并了解到它是从一开始的祠堂,后来到正常时期被征用为卫生院工厂,感觉历史比较浓厚”(M1)。

其次,注视点路径图中不同的颜色代表不同的被试,圈内的从小到大的数值表示注视的先后顺序,将每个注视点相连便形成了注视点的轨迹图。从注视点路径图可以看出,被试会更先关注该景观的名称,之后再关注具体的介绍牌或者海报,后者花费更多的时间。若景观中有牌匾的话,被试的注视点基本是先在牌匾处,之后再跳到介绍牌或者立板海报处。

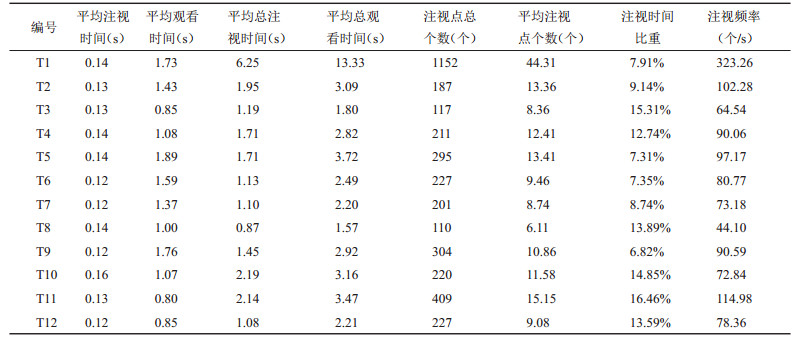

此外,12张景观图片的眼动数据(见表 3)表明,被试的平均注视时间较短,说明这些景观对被试而言感兴趣程度较为接近。注视时间比重存在一定区别,T3、T4、T8、T10、T11、T12这6个景观的注视时间比重大于10%,说明被试在观看这6个景观时注视时间较长而观看时间相对较短,即被试在观看时注意力更集中。注视频率存在较大差异,说明被试对该区域的重视程度差别较大。其中T1最大,达到323.26个/秒,这说明学镜堂(T1)最受关注。在访谈中,被试也反复提及学镜堂(T1),可能的原因是建筑本身的特色突出且地理位置较为优越。“我比较关注的是学镜堂,因为它比较有特色,很吸引人,而且它那块地前面比较开阔,所处的位置也比较好,经过的人都会看到它”(F1)。

| 表 3 12个景观的具体眼动数据 Tab.3 Specific Eye Movement Data of 12 Landscapes |

除了客观数据体现的差异外,被试对于唐家古镇景观的视觉外感知情况也不尽相同。一方面,被试对唐家古镇的整体感知涵盖了正负面的评价。唐家古镇在旅游开发中受到的商业化侵蚀较弱,沿途的景观保留着原始风貌,居民也保留着简单淳朴的生活方式,整体景观流露出自然和谐的感觉。“这里的生活节奏比较慢,感觉大家都很悠闲,随处可见骑单车的,大爷大妈很随意,很平和,感觉比较有亲和力”(F20);“这里是蛮生活化的,感觉不是为游客而存在的地方,我会比较愿意到这种地方”。(F23)然而,部分被试认为,唐家古镇在历史底蕴的展演上显得较为破碎,未能完全保留古镇的历史风格,同时在商业化的营造中也面临问题,中立模糊的景观形象给游客留下负面消极的感知,“这里有点‘四不像’,有年代感和历史气息的地方没有发挥好,又想变成一条商业街,很多店面刻意扮得古色古香,感觉很假”(M1)。

另一方面,唐家古镇与其他的古镇进行对比时,大部分被试认为唐家古镇的特色凸显在其浓厚的生活气息并认为这是日常休闲的好去处。“我去过的古镇还比较多,但是这是一个有生活气息的古镇,很多居民住在这里,稍微接地气一点,尽管不是一个特别成熟的景区,但是是一个适合周末聚会的地方”(F12)。此外,很多游客认为唐家古镇仍有提升的空间,对于古镇未来的发展持较大的信心,“我对唐家古镇的印象就是目前正属于发展旅游的一个阶段,可以想象到未来会慢慢发展起来,整体景观会更古色古香一点”(F14)。因此,在客观的眼动数据之外,研究通过访谈了解到游客的整体感知不仅涉及古镇的旅游景观,还与当地居民的生活方式密切相关,后者的正面感知有效促进了游客对古镇的积极评价。

3.2 不同景观类型对游客视觉关注的影响目前学界对于景观类型的划分主要围绕乡村景观展开探讨,通常将其分为自然景观和人文景观两个大类[27]。然而,本研究的案例地与乡村景观的特点存在较大的差异性,且现实景观的改造中融入了地方特色,难以采用现有的分类依据。因此,本文主要基于旅游和景观美学角度,将12张图片划分为历史文化景观(T1、T2、T3)、文化创意景观(T4、T5、T6)、现代化设施景观(T7、T8、T9)与壁画涂鸦景观(T10、T11、T12)四类景观。

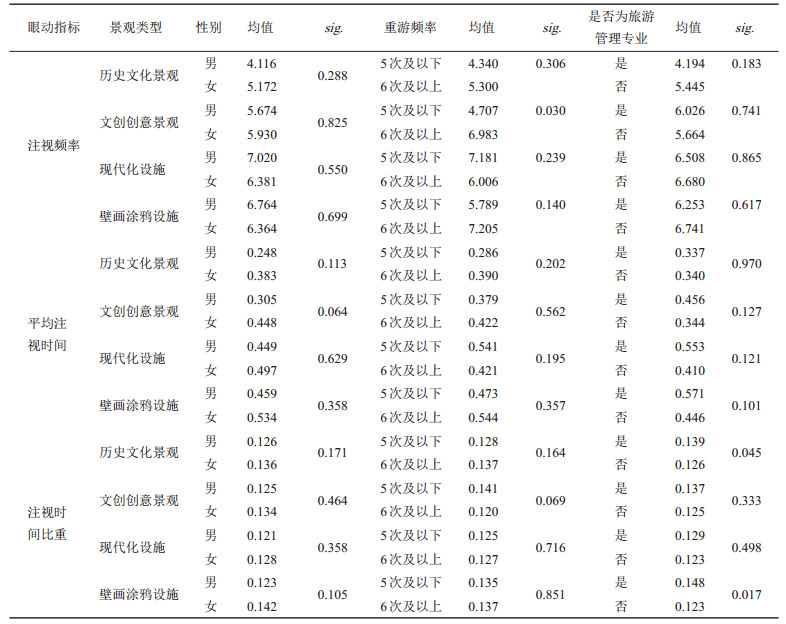

首先,对眼动数据进行单因素方差分析发现,这四种景观类型之间在平均注视时间、注视频率和注视时间比重并不存在显著差异(sig.>0.05)。这说明被试对这四种景观类型的认知差异不明显,即感兴趣程度差异不明显。其次,为了探究不同群体对四种景观类型的视觉偏好差异,研究以性别、重游次数、是否为旅游管理专业学生分别作为分组标准,并对平均注视时间、注视频率、注视时间比重三个指标进行独立样本T检验,研究结果见表 4。

| 表 4 不同群体特征的注视频率、平均注视时间与注视时间比重的独立样本T检验结果 Tab.4 Independent Sample T Test Results of Gaze Frequency, Mean Gaze Time and Gaze Time Weight of Different Group Characteristics |

独立样本T检验结果显示:①以性别为划分标准发现,p值均大于0.05,说明性别不同,这四类景观的平均注视时间、注视频率以及注视时间之间不存在显著差异。②以重游次数为划分标准发现,这四类景观的平均注视时间、注视时间比重不存在显著差异。历史文化景观、现代化设施景观和壁画涂鸦景观的注视频率不存在显著差异。但重游次数不同,文化创意景观在注视频率存在显著差异,其中,重游次数在5次及以下的被试注视频率约为4.71个/秒,6次及以上的被试注视频率约为6.98个/秒,这意味着重游次数越高,对文化创意景观的感兴趣程度越高,侧面反映出目前唐家古镇的文化创意类景观对到访次数较少的游客吸引力不够大。③以专业为划分标准,四类景观的注视频率和平均注视时间不存在显著差异。专业对历史文化景观和壁画涂鸦景观的注视时间比重具有显著影响。旅游管理专业学生对历史文化景观和壁画涂鸦景观的注视时间比重分别为0.139秒和0.148秒,非旅游管理专业学生则分别为0.126秒和0.123秒,说明旅游管理专业学生比非旅游管理专业的学生更努力认知这两类景观。

3.3 景观色彩丰富程度对游客视觉关注的影响唐家古镇处于三旧改造的试验时期,区域内有各种类型的建筑,如祠堂、名人故居、创意店铺等。研究从外立面的新旧程度以及色彩丰富程度对实验图片进行分析,探究游客对新旧建筑及色彩的关注程度。

研究将12张实验图片归类为色彩丰富以及色彩相对单一的两组。色彩丰富组指景观颜色种类相对较多且整体色调偏鲜艳,包括T4、T7、T8、T10、T11、T12;后者指景观颜色种类相对较少且整体色调偏黯淡,包括T1、T2、T3、T5、T6、T9。研究选择注视频率、平均注视时间及注视时间比重三个指标,对这12张照片的眼动数据进行单因素方差分析,相关结果见表 5。

| 表 5 景观色彩丰富程度单因素方差分析 Tab.5 One-way ANOVA of Landscape Color Richness |

结果显示,不同组别的注视频率和平均注视时间没有显著差异(sig. =0.348>0.05,sig. =0.227>0.05),说明被试对色彩丰富程度不同的景观感兴趣程度接近,认知努力程度差异不明显。不同组别在注视时间比重方面存在显著差异(sig. =0.000 < 0.05),且颜色丰富组的注视时间比重约为63.853%,颜色单一组的注视时间比重约为55.816%,说明色彩丰富的景观特征更为突出,被试能更快从中捕捉景观信息。

不同的色彩搭配影响被试的心理感知,使被试对景观留下深刻印象。“江湖小酒馆的海报很清晰,非常花哨,有九十年代港风的感觉,红红绿绿的字挺吸引我”(F12)。“五彩的那个地方,有很多颜色,尽管配色一般,但是特别有生活气息,让我有一种融入感,给我带来心情愉悦的感觉”(M13)。F12和M13根据色彩感知去捕捉景观所传达的信息,体现了色彩对于凸显景观特征的作用。对于古镇而言,旅游景观在营造整体美感时需考虑色彩的作用,合理的色彩搭配能更好地传达景观信息,提升景观的吸引力。

此外,研究将色彩丰富、单一这两类景观的眼动数据按性别、专业、到访次数这三个特征进行独立样本T检验,得出这两类景观类型之间在平均注视时间、注视频率和注视时间比重并不存在显著差异(sig.>0.05)。这说明不同群体特征的被试对景观色彩丰富程度的认知差异不明显。

3.4 景观新旧程度对游客视觉关注的影响研究按照景观的新旧程度,将12张实验图片分为新景观、旧景观与中立景观,其中新景观指包含现代化元素的景观,包括T7、T8、T11、T12;旧景观指包含陈旧元素的景观,包括T1、T2、T3、T9;中立景观指包括新旧综合特征的景观,包括T4、T5、T6、T10。研究选择注视频率、平均注视时间及注视时间比重三个指标,并对这三类景观进行单因素方差分析,相关结果见表 6。

| 表 6 新旧景观视觉偏好单因素方差分析结果 Tab.6 Results of One-way ANOVA of New and Old Landscape Visual Preferences |

从表中可以看到被试对这三类景观的注视频率存在显著差异(sig.=0.015 < 0.05),其中,新景观和中立景观之间存在显著差异(sig.=0.005 < 0.05),新景观与旧景观之间、中立景观与旧景观之间差异不显著(sig.值分别为0.351、0.056,均大于0.05),从中可以看出被试对中立景观更感兴趣,注视频率约为8.37个/秒,其次对旧景观更为感兴趣,注视频率约为7.90个/秒,对新景观则相对不感兴趣,注视频率约为7.67个/秒。原因可能是唐家古镇在被试心里留下历史悠久、文化氛围浓厚等印象,新景观对其吸引力不大。而中立景观融合了历史底蕴与现代化元素,更容易对被试产生吸引力。

从平均注视时间这个指标来看,三类景观之间的差异不显著。其中,新景观的平均注视时间为0.137秒,中立景观的平均注视时间为0.127秒,而旧景观的平均注视时间为0.129秒,这说明被试对这三类景观的认知努力程度差异不大。

从注视时间比重指标来看,三类景观之间存在着显著差异(sig.=0.000 < 0.05)。其中,新景观与中立景观、旧景观均存在显著差异(sig.=0.000 < 0.05,sig.=0.002 < 0.05),注视时间比重最高的是新景观,约为65.804%,其次为旧景观,约为57.948%,最低为中立景观,约为55.753%,这说明新景观的特征最明显,传达的信息更加集中,被试更容易在短时间内捕捉到景观信息。

从访谈中获悉,被试对景观的新旧程度有不同偏好,既包括对古老建筑的向往但也支持现代元素的融入,同时新旧的结合也形塑了独特的景观。“我觉得学镜堂挺好看,有老式建筑的风格,给人一种时代感,我个人比较偏好这种感觉”(M1)。“那边有一家古筝店,里面的装潢、灯光等都挺现代化,很有格调和品位,我觉得很好看”(F18)。“唐家就是常见的古镇形象,融入了现代的生活元素,又保留着古镇元素,二者的融合恰到好处”(F20)。因而,在古镇进行旅游景观重塑的过程中,保持新旧整体景观的协调性显得尤为重要,既需要保持古镇的历史底蕴也需要适当融入现代元素。

此外,研究将新、中立、旧这三类景观的眼动数据按性别、专业、到访次数这三个特征进行独立样本T检验,可以得到这三种景观类型之间在平均注视时间、注视频率和注视时间比重并不存在显著差异(sig.>0.05)。这说明不同群体特征的被试对景观新旧程度的认知差异不明显。

4 结论与讨论本文从SOR模型出发,以景观类型、景观色彩丰富程度、景观新旧程度三个因素作为环境刺激因素,探究其对机体心理认知的影响,并以眼动数据作为机体反应的客观呈现,分析了游客对于唐家古镇的动态认知过程。

首先,从整体特征来看,被试的注视更聚焦于文字和色块区域,且倾向于了解文字内容,表现为对牌匾及介绍牌的关注。注视轨迹大致遵循从牌匾到介绍牌,再到其他内容的规律。从眼动数据来看,被试对景观的平均注视时间差异不大,注视时间比重和注视频率则存在较大差异。因此,在现实旅游中,旅游景观应考虑游客的视觉关注点和轨迹,对景观牌匾、介绍牌等进行合理布局,使其符合游客的视觉浏览习惯。

其次,从实验假设进行分析,可以得到以下结果:

(1)历史文化景观、文化创意景观、现代化景观、壁画涂鸦景观之间的眼动数据并不存在差异,景观类型对机体不能产生直接影响。通过对群体视觉特征的分析发现,不同性别对四类景观的视觉偏好认知不存在显著差异;对于文化创意景观来说,重游次数不同对注视频率高低有影响,即重游次数为5次及以下的注视频率比重游次数为6次及以上的群体低;对被试专业的分析发现,旅游管理专业被试和非旅游管理专业被试在观看历史文化景观和壁画涂鸦景观时存在差异,即旅游管理专业被试在观看历史文化景观和壁画涂鸦景观时注视频率更高。因此,假设H1不成立,需要通过群体特征的划分才能使景观类型对机体和反应产生影响。在现实旅游发展中,旅游景观的打造应充分考虑目标游客群体的特殊性,通过迎合不同游客群体特征的偏好进行理性决策。

(2)从景观色彩丰富程度来看,颜色丰富组和颜色单一组的眼动数据存在差异,假设H2得到验证。其中,注视频率和平均注视时间没有显著差异,注视时间比重则存在显著差异。根据这一结论,旅游景观打造与活化可利用合理的色彩搭配凸显景观特征,使人们能够更快从中捕捉景观信息,进而提升整体景观对游客的吸引力。

(3)从景观新旧程度来看,新、中立、旧三类景观的眼动数据存在差异,假设H3得到验证。新景观和中立景观之间的注视频率指标存在显著差异;新景观与中立景观、旧景观的注视时间比重均存在显著差异。根据这一结论,新景观传达的景观信息更加集中也更容易被游客理解,并且游客更加偏好中立景观。因此,城市更新中适当融入新景观对其旅游吸引力具有正面作用,积极促进新旧景观的协调,有利于体现历史文化街区与时俱进的发展趋势,使旅游保持新鲜感。

因此,根据以上结论对假设框图进行修正(见图 5),在景观类型对机体的影响之间需考虑群体特征的作用,而色彩丰富度、新旧程度影响个体眼动行为的假设则得到验证。

|

图 5 研究假设修正图 Fig.5 Study Hypothesis Correction |

研究结论对历史文化街区的改造具有一定的借鉴意义。唐家古镇通过三旧改造措施,如修缮历史名人故居、文创店铺改造等,希冀向游客展现更加全新面貌,但是从访谈获悉,唐家古镇目前的定位较为模糊,整体景观融入了不同主体的想法和审美偏好,历史文化底蕴的展演显得较为破碎和分散。国内也不乏景点改造或升级成功的典例,如广州永庆坊。2016年永庆坊通过对旧建筑进行修缮实现转型升级,成为一个风格较鲜明的历史文化创意区域,且在转型中形成了政府、开发商和居民多方共赢的模式[28],具有较强的借鉴意义。因此,历史文化街区可适度融合新旧风格,增设文化创意店铺作为旅游吸引点。同时,考虑到在城市更新中,旅游地的视觉景观生产常常是不同主体共同参与、博弈的结果[29],历史文化街区在改造中应注重听取和采纳不同主体的意见,形成多方互利共赢的局面。

研究将眼动实验引入人与环境的交互中,为视觉研究方法在自然环境下的应用和推进作出了尝试。研究还通过半结构访谈法获悉被试在视觉感知之外的心理感知情况,有效弥补了眼动实验在心理感知层面上的不足。研究从主客观视角围绕游客的游览经历展开分析,为古镇旅游景观的重塑提供了游客视角的解读。然而,本研究也存在一些局限:在眼动实验设计上,本文仅考虑了景观的外在特征如类型、色彩和新旧对游客感知的影响,其他因素如景观的地理位置等未纳入考虑范围;在旅游景观的分类中主要考虑案例地古镇旅游景观外部特征的特殊性,仍需更客观的科学依据与论证。在眼动实验操作上,自然条件对实验造成的干扰无法完全规避,导致收集的部分眼动数据有效率偏低,使实验结果不够理想;实验被试群体和样本量均需调整等。因此,未来研究可在自然环境下进一步优化眼动实验,以期达到更好的实验效果。

致谢:本文的眼动实验和数据处理得到中山大学旅游学院2015级本科生雷静希的协助,特此致谢。

注释:

① “三旧改造”是广东省特有的改造模式,广东省政府于2009年出台《关于推进“三旧”改造促进节约集约用地的若干意见》标志着“三旧改造”的正式启动,“三旧”是指旧城镇、旧厂房、旧村庄的改造工作。

| [1] |

孙永生. 对当前我国以旅游发展为动力的旧城改造的反思[J]. 华中建筑, 2009, 27(5): 167-172. [Sun Yongsheng. Reflections on reconsturction of old cties in China motivated by tourism[J]. Huazhong Architecture, 2009, 27(5): 167-172.] |

| [2] |

陈岗, 黄震方. 旅游景观形成与演变机制的符号学解释:兼议符号学视角下的旅游城市化与旅游商业化现象[J]. 人文地理, 2010, 25(5): 124-127. [Chen Gang, Huang Zhenfang. An explanation of the mechanism of tourism landscape formation and evolution from the perspective of semiotics:A research on tourism urbanization and tourism commercialization from the perspective of semiotics[J]. Human Geography, 2010, 25(5): 124-127.] |

| [3] |

周尚意, 吴莉萍, 苑伟超. 景观表征权力与地方文化演替的关系——以北京前门-大栅栏商业区景观改造为例[J]. 人文地理, 2010, 25(5): 1-5. [Zhou Shangyi, Wu Liping, Yuan Weichao. The relation of landscape representation power and local culture succession:A case study of landscape changing in an old commercial district of Beijing[J]. Human Geography, 2010, 25(5): 1-5.] |

| [4] |

马歇尔·麦克卢汉.理解媒介——人的延伸[M].何道宽, 译.北京: 商务印书馆, 2000: 34. [Mcluhan M. Understanding the Media: The Extension of People[M]. He Daokuan, trans. Beijing: Commercial Press, 2000: 34.]

|

| [5] |

赵刘, 周武忠. 旅游景观的嬗变与视觉范式的转向[J]. 旅游学刊, 2011, 26(8): 32-37. [Zhao Liu, Zhou Wuzhong. Changes of tourism landscapes and the shift of visual paradigm[J]. Tourism Tribune, 2011, 26(8): 32-37.] |

| [6] |

汤晓敏, 王祥荣. 景观视觉环境评价:概念、起源与发展[J]. 上海交通大学学报(农业科学版), 2007, 25(3): 173-179. [Tang Xiaomin, Wang Xiangrong. Landscape visual environment assessment:Concept, origin and development[J]. Journal of Shanghai Jiaotong University(Agricultural Science Edition), 2007, 25(3): 173-179.] |

| [7] |

Daniel T C, Vining J. Methodological issues in the assessment of landscape quality[J]. Behavior and the Natural Environment, 1983(6): 39-84. |

| [8] |

Daniel T C. Whither scenic beauty? Visual landscape quality assessment in the 21st century[J]. Landscape and Urban Planning, 2001, 54(1-4): 267-281. |

| [9] |

齐童, 王亚娟, 王卫华. 国际视觉景观研究评述[J]. 地理科学进展, 2013, 32(6): 975-983. [Qi Tong, Wang Yajuan, Wang Weihua. A review on visual landscape study in foreign countries[J]. Progress in Geography, 2013, 32(6): 975-983.] |

| [10] |

Mehrabian A, Russell J A. An Approach to Environmental Psychology[M]. Cambridge: MIT Press, 1974: 68-72.

|

| [11] |

Russell W B. Situational variables and consumer behavior[J]. Journal of Consumer Research, 1975, 2(3): 157-164. |

| [12] |

齐童, 王卫华, 王亚娟, 等. 城市公园视觉景观质量的影响因素分析——以北京市紫竹院公园为例[J]. 人文地理, 2014, 29(5): 69-74. [Qi Tong, Wang Weihua, Wang Yajuan, et al. Analaysis of the influence factors of city park landscape visual quality:A case study of Zizhuyuan park in Beijing[J]. Human Geography, 2014, 29(5): 69-74.] |

| [13] |

郭素玲, 赵宁曦, 张建新, 等. 基于眼动的景观视觉质量评价——以大学生对宏村旅游景观图片的眼动实验为例[J]. 资源科学, 2017, 39(6): 1137-1147. [Guo Suling, Zhao Ningxi, Zhang Jianxin, et al. Landscape visual quality assessment based on eye movement:College student eye-tracking experiments on tourism landscape pictures[J]. Resources Science, 2017, 39(6): 1137-1147.] |

| [14] |

邓铸. 眼动心理学的理论、技术及应用研究[J]. 南京师大学报(社会科学版), 2005(1): 90-95. [Deng Zhu. Theories, techniques and applied researches about eye-movement psychology[J]. Journal of Nanjing Normal University (Social Science), 2005(1): 90-95.] |

| [15] |

闫国利, 熊建萍, 臧传丽, 等. 阅读研究中的主要眼动指标评述[J]. 心理科学进展, 2013, 21(4): 589-605. [Yan Guoli, Xiong Jianping, Zang Chuanli, et al. Review of eye-movement measures in reading research[J]. Progress in Psychological Science, 2013, 21(4): 589-605.] |

| [16] |

Bergstrom J R, Schall A J.眼动追踪: 用户体验设计利器[M].宫鑫, 康宁, 杨志芳, 译.北京: 电子工业出版社, 2015: 2-7. [Bergstrom J R, Schall A J. Eye Tracking: User Experience Design Tool[M]. Gong Xin, Kang Ning, Yang Zhifang, trans. Beijing: Electronic Industry Press, 2015: 2-7.]

|

| [17] |

王敏, 江冰婷, 朱竑. 基于视觉研究方法的工业遗产旅游地空间感知探讨——广州红专厂案例[J]. 旅游学刊, 2017, 32(10): 28-38. [Wang Min, Jiang Bingting, Zhu Hong. The spatial perception of tourism destination based on visual methodology:The case study of Guangzhou Redtory[J]. Tourism Tribune, 2017, 32(10): 28-38.] |

| [18] |

Dupont L, Antrop M, Van Eetvelde V. Eye-tracking analysis in landscape perception research:Influence of photograph properties and landscape characteristics[J]. Landscape Research, 2014, 39(4): 417-432. |

| [19] |

Dupont L, Antrop M, Eetvelde V V. Does landscape related expertise influence the visual perception of landscape photographs? Implications for participatory landscape planning and management[J]. Landscape and Urban Planning, 2015, 141: 68-77. |

| [20] |

李学芹, 赵宁曦, 王春钊, 等. 眼动仪应用于校园旅游标志性景观初探——以南京大学北大楼为例[J]. 江西农业学报, 2011, 23(6): 148-151. [Li Xueqin, Zhao Ningxi, Wang Chunzhao, et al. A preliminary study on the application of eye tracker in the iconic landscape of campus tourism:A case study of the north building of Nanjing University[J]. Jiangxi Agricultural Journal, 2011, 23(6): 148-151.] |

| [21] |

周尚意, 苏娴. 面向城市基调管控的建筑群色彩感知和意义理解分析——以北京故宫建筑群为例[J]. 人文地理, 2019, 34(4): 32-39. [Zhou Shangyi, Su Xian. The color perception and color meaning awareness analysis of architectures for urban context planning:A case of the Forbidden City in Beijing[J]. Human Geography, 2019, 34(4): 32-39.] |

| [22] |

Solomon M R. Consumer Behavior:Buying, Having, and Being[M]. Boston: Allyn and Bacon, 1992: 120.

|

| [23] |

Rayner K, Rotello C M, Steward A J, et al. Integrating text and pictorial information:Eye movements when looking at print advertisements[J]. Journal of Experimental Psychology:Applied, 2001, 7(3): 219-226. |

| [24] |

Lohse G L. Consumer eye movements patterns on yellow pages advertising[J]. Journal of Advertising, 1997, 26(1): 61-73. |

| [25] |

王敏, 林钿, 江荣灏, 等. 传统节庆、身体与展演空间——基于人文地理学视觉量化方法的研究[J]. 地理学报, 2017, 72(4): 671-684. [Wang Min, Lin Tian, Jiang Ronghao, et al. Analysis of the traditional festival, body and performative space:A human geographical method from the perspective of visual quantitative research[J]. Acta Geogrphica Sinica, 2017, 72(4): 671-684.] |

| [26] |

王敏, 江荣灏, 朱竑. 人文地理学的"视觉"研究进展与启示[J]. 人文地理, 2017, 32(3): 10-19. [Wang Min, Jiang Ronghao, Zhu Hong. A review and revelation of the study of visual in human geography[J]. Human Geography, 2017, 32(3): 10-19.] |

| [27] |

李成, 徐晓云, 刘瑶瑶, 等. 乡村景观分类与评价方法研究[J]. 安徽农业科学, 2018, 46(25): 41-43, 70. [Li Cheng, Xu Xiaoyun, Liu Yaoyao, et al. Research on rural landscape classification and evaluation methods[J]. Anhui Agricultural Sciences, 2018, 46(25): 41-43, 70.] |

| [28] |

吴凯晴. "过渡态"下的"自上而下"城市修补——以广州恩宁路永庆坊为例[J]. 城市规划学刊, 2017(4): 56-64. [Wu Kaiqing. The "top down" urban rehabilitation in the "transition stage":A case study of Yongqing Lane in Enning road Guangzhou[J]. Urban Planning Journal, 2017(4): 56-64.] |

| [29] |

刘润, 杨永春, 王梅梅, 等. 转型期中国城市更新背景下旅游地视觉景观生产研究——以成都宽窄巷为例[J]. 人文地理, 2016, 31(3): 136-144. [Liu Run, Yang Yongchun, Wang Meimei, et al. The visual landscape production of tourist destination under the circumstance of Chinese urban regeneration in transition period:A case study of Kuanzhai alleys[J]. Human Geography, 2016, 31(3): 136-144.] |