2. 苏州大学 社会学院, 苏州 215123

2. Social college of Soochow University, Suzhou 215123, China

贫困是当今世界各国尤其是发展中国家面临的共性问题,中国政府针对贫困问题制定的一系列扶贫政策对贫困人口的大幅减少起到了巨大的作用。2011年《中国农村扶贫开发纲要(2011—2020年)》确定了592个全国重点县和划定了14个连片贫困地区680个贫困县,去除重叠部分,共832个贫困县。截止到2019年5月,已有436个贫困县经过考核评估宣布脱贫摘帽,占全部贫困县的52.4%[1]。虽然中国反贫困工作已经取得了巨大成就,但由于人口基数大,贫困人口的绝对数量依然很多。因此,对于2020年实现全面脱贫的目标,中国反贫困的工作任重而道远。

发展旅游对贫困地区的经济、社会、文化和环境等产生了重大影响,一方面使很多位于贫困地区内高禀赋的旅游资源被陆续开发出来,丰富了国内旅游产品市场;另一方面增加了贫困地区人们的收入,实现了脱贫致富。根据2016年原国家旅游局发布的《全国乡村旅游扶贫观测报告》显示,乡村旅游正在成为吸纳贫困人口就业的主要途径、农村贫困人口脱贫的重要力量、农民增收的重要增长点,2015年,全国通过乡村旅游实现脱贫人口达约264万,占年度脱贫总人数的18.3%[2]。可见,乡村旅游扶贫成效显著,已成为中国扶贫事业的生力军。同年,原国家旅游局联合其他11个部门发布的《乡村旅游扶贫工程行动方案》指出,“十三五”期间,力争通过发展乡村旅游带动全国747万贫困人口实现脱贫,并提出各地要积极整合资源力量,挖掘当地生态旅游、民俗文化等资源,因地制宜打造乡村旅游重点景区,引导生活在周边的贫困居民依托乡村旅游实现脱贫。虽然贫困地区大部分分布在山区、少数民族地区、边境地区、革命老区等乡村地区,位置偏远且交通不便,但拥有丰富的受人类经济活动和外来文化干扰少的旅游资源[3],而旅游资源又是旅游业发展的基石,因此,贫困地区可充分依托其特有的自然和人文旅游资源,深入实施乡村旅游扶贫工程,既可让农村拥有的青山绿水变成财富,又可让农民熟悉的乡土文化变成乡村旅游资源,把传统农业升级为乡村休闲旅游产业,同时发挥乡村旅游的综合带动效应,促进三产融合发展,提高旅游扶贫总体效益,进而实现脱贫减贫的目标。可见,发挥乡村旅游资源优势已切实成为带动贫困地区脱贫致富的有效方式。1999年,国际旅游千年发展峰会上正式赋予“旅游扶贫(PPT)”术语学术含义,旨在探索旅游业是否会为减贫做出贡献[4]。旅游扶贫作为精准扶贫和脱贫的主要方式之一,是指在旅游资源相对丰富的贫困地区,通过发展旅游业带动整个地区经济发展、促进贫困人口脱贫致富[5],具有门槛低、投资少、就业容量大和见效快等特点[6]。

国内外学者在旅游资源与旅游扶贫关系方面开展了大量实证研究,为中国贫困地区实现旅游扶贫提供了理论依据。国外学者关于旅游扶贫(PPT)的研究于20世纪90年代开始,PPT并非旅游商品,也非旅游业的一个构成要素,而是发展旅游的一种方式和途径,其根本目标是给贫困人口创造更多的提升契机和纯收益[4]。国外旅游扶贫方式主要是依托自然、遗产、农业和社区等旅游资源开展减贫活动[7-11];旅游扶贫可为当地带来经济效益,以及基础设施和公共服务设施的改善、居民素质提高等非经济效益[12, 13],但也有研究发现,旅游扶贫也会造成自然资源的破坏,进而影响以自然资源为基础的生存产业,并直接威胁到当地人的生存能力[14]。国内关于旅游资源与旅游扶贫的关系的研究主要集中在空间关系、旅游扶贫模式和扶贫效率与绩效等3个方面。首先,在空间关系方面,已有研究通过分析发现贫困与旅游资源存在明显的空间关联[15]。其次,在旅游扶贫模式方面,相关研究针对不同地区旅游资源禀赋现状提出不同的旅游扶贫开发模式,如提出政企合作模式、战略联合模式、休闲农业与乡村旅游结合等产业互动发展模式及区域联动等模式[16-19]。第三,在扶贫效率与绩效方面,研究认为旅游资源开发具有一定的减贫效应,且由最初单一的经济效应拓展到社会、生态和文化等非经济效应[20-25]。

总之,旅游资源与扶贫的相关研究内容较为丰富,主要聚焦旅游资源与贫困的空间分布、旅游扶贫模式和绩效等方面,研究方法日益多元化,定性与定量相结合,然而对于脱贫县脱贫效果与旅游资源的耦合协调关系尚未展开研究。基于此,本文拟构建脱贫县旅游资源优势度与脱贫力指标,运用耦合协调度模型,对已脱贫的433个国家级贫困县的旅游资源优势度与脱贫力进行耦合协调分析,并基于旅游资源优势度与脱贫力耦合协调度对脱贫县进行分类,以期丰富国内旅游扶贫研究,既可为脱贫县自身更好地开展旅游扶贫提供参考,也可为其它类似地区开展旅游扶贫提供有益借鉴,进而为实现全面脱贫战略提供科学参考。

2 研究方法与数据来源 2.1 研究方法 2.1.1 优势度和脱贫力的测算(1)旅游资源优势度测算

旅游资源区域效应主要通过类型效应、强度效应和集聚效应等体现[26]。以往研究中关于旅游资源优势度基本涉及到品位度和丰富度,仅体现了旅游资源的强度效应和类型效应,并未考虑到区域旅游资源的集聚效应[15, 27]。而一个区域的旅游资源集聚性越明显,则越有利于旅游活动的空间组织和增强对远距离客源地的吸引力[26, 28]。因此,本文基于区域旅游资源品质、类型和聚集的优势程度,通过品位度、丰富度、集聚度等3个指标建构旅游资源优势度。

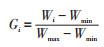

品位度是衡量区域旅游资源质量水平的指标,用区域内高品质旅游资源数量和赋予其分值加权求和来计算,反映了区域旅游资源的禀赋等级状况,等级越高,越具有吸引力,越能形成有机整体,形成规模发展,促进整个区域旅游业的发展[26]。参考已有研究[15, 27, 29],品位度(Gi)的计算方式为:

|

(1) |

式中,Wi为i县高级别旅游资源数的加权求和,即世界遗产乘以10,国家级风景名胜区乘以6,5A、4A和3A级景区分别乘以5、4和3;国家级自然保护区、国家级地质公园、国家级森林公园和国家历史文化名城乘以3;国家重点文物保护单位、国家历史文化名镇和国家乡村旅游示范点乘以1,其中,拥有多个头衔的以最高等级计算。为了便于不同单位或量级的指标能进行比较和加权,品位度(Gi)通过Wi的标准化处理获得,本文采用极值法。

丰富度是指区域旅游资源的类型丰富程度,反映了区域旅游资源的多样性。旅游资源类型越丰富的地区越具吸引力,类型越多,组合越丰富,丰富的旅游资源为区域吸引各类游客,开展多种旅游活动提供了前提条件[26],丰富度(Pi)的计算方式为:

|

(2) |

式中,Mi为i县旅游资源的类型数量。本文的旅游资源类型涉及世界文化遗产、国家级风景名胜区、3A级及以上级别景区、国家级自然保护区、国家级地质公园、国家级森林公园、国家历史文化名城、国家级重点文物保护单位、国家历史文化名镇、国家乡村旅游示范点等。丰富度(Pi)即为Mi的标准化值。

集聚度反应了旅游资源的空间分布集聚程度,是旅游资源个体之间关联程度大小的重要体现。对于旅游市场而言,旅游资源越聚集的区域越具吸引力,更易形成具有一定规模、一定旅游容量的景区, 便于旅游活动的开展和客源的组织[26, 28, 30]。集聚度计算方式为:

|

(3) |

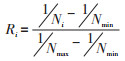

式中,Ri表示i县的旅游资源集聚度,Ni为i县的旅游资源最近邻指数。最近邻分析法是由生态学家Clark和Evans1954年提出的[31],随后由Pinder和Ebdon改进[32],使其能适用于任何形式的点的空间分布。公式如下:

|

(4) |

式中,Ni为i县旅游资源的最近邻比值;d是每一旅游资源点到其最邻近点的距离;a是研究区域面积;n是研究区域内点的数量。N > 1表示空间点呈均匀六边形分布;N = 1反应出空间点呈随机分布状;0 < N < 1反应出空间点有集聚分布倾向;N = 0表示空间点达到完全集聚状态。为了与丰富度和品位度对于优势度的影响方向一致,本文集聚度Ri为

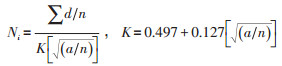

最后,构建旅游资源优势度(Li)模型,公式为:

|

(5) |

式中,λpi、λGi、λRi分别为i县旅游资源丰富度、品位度、集聚度的指标权重,权重通过熵值法计算得出,熵值法可根据指标的相对变化程度对系统整体影响程度确定指标权重值,在一定程度上避免主观因素产生的偏差。

(2)脱贫力测算

根据已有研究[33],本文构建脱贫力指数表征脱贫县的脱贫效果,体现该县的脱贫能力,其计算公式如下:

|

(6) |

式中,Ti为i贫困县的脱贫力,Pi为i贫困县的贫困人数(人),Qi为i贫困县的农村总人数(人)。

2.1.2 耦合协调度模型(1)耦合度模型

借鉴耦合模型构建旅游资源优势度与脱贫力的耦合度模型[34]。

|

(7) |

式中,u1、u2分别表示旅游资源优势度和脱贫力,C表示耦合度,取值范围C ∈[0, 1],C越接近1,耦合强度就越高;当C =0,表示系统处于无关状态且向无序状态发展。

(2)协调度模型

由于耦合度更多的是反映系统要素的相似性,不能很好地表征旅游资源优势度与脱贫力的整体水平及其协调性。因此,进一步构造耦合协调度模型,公式如下[35]:

|

(8) |

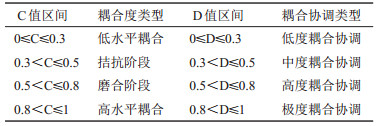

式中,D为耦合协调度;Z为旅游资源优势度与脱贫力的综合协调指数;α,β为待定系数。刘雷等研究认为城市创新能力与城市水平在耦合协调程度中没有孰轻孰重的倾斜思想,认为两者同等主要,即α = β = 0.5 [36];曹诗颂等研究特困连片地区生态资产的管理和解决地区贫困的耦合关系问题关系时,认为两者同等重要,取α = β = 0.5 [37]。参考赋值原则,本文认为旅游优势度与脱贫力在区域实现旅游脱贫中同等重要,因此将α和β值均设定为0.5。在实际应用中,通常使Z ∈(0, 1)以保证D ∈(0, Q]。协调度越趋近于1,表示旅游资源优势度与脱贫力间关系越协调。关伟等和程慧等在研究耦合问题中,将耦合度划分为分离阶段、拮抗阶段、磨合阶段和耦合阶段等4个阶段,并将耦合协调度类型划分为低度耦合协调、中度耦合协调、高度耦合协调和极度耦合协调等4个类型[38, 39]。本文依据这些研究成果确定耦合度及协调度度量标准及类型(表 1)。

| 表 1 耦合度及协调度度量标准及类型 Tab.1 Coupling Degree and Coordination Degree Metrics and Types |

截止到2019年5月,已有436个国家级贫困县实现了脱贫摘帽,根据数据可获得性,本文以其中433个脱贫县为研究样本。相关数据主要来源于各县市(区)2019年政府工作报告、2018年国民经济和社会发展统计公报、政府旅游局官网、中央政府门户网站文件公报、中国林业网、自然资源部网、农业部官网、百度百科以及其他相关网站公布的数据和资料。本文暂不分析中国港澳台地区。

3 结果分析 3.1 脱贫县旅游资源优势度和脱贫力分异特征 3.1.1 等级分异特征为分析433个脱贫县的旅游资源优势度和脱贫力空间分异,本文根据上述公式,分别计算脱贫县的旅游资源优势度和脱贫力,利用ArcGIS10.5将各指数进行空间化处理,根据自然断点法,将433个脱贫县的旅游资源优势度和脱贫力分别分为4个等级区。

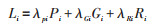

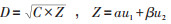

(1)脱贫县旅游资源优势度等级呈“梯形”结构,总体属于一般旅游资源优势

全国脱贫县旅游资源优势度可划分为旅游资源优势区(0.3054—0.6906)、旅游资源普优区(0.1644—0.3053)、旅游资源一般区(0.0582—0.1643)和旅游资源劣势区(0— 0.0581)等4个等级,其中,优势区有42个,占比最小,仅为9.70%;普优区有88个,占比为20.32%;一般区有139个,占比较大,为32.10%;劣势区有164个,占比最大,为37.88%。可见,全国脱贫县的旅游资源优势度4个等级数量分布呈“梯形”结构特征(图 1a),劣势区占比远高于优势区,数量是优势区的4倍之多,分布呈不均衡态势。总体上看,433个脱贫县的旅游资源优势度均值为0.1237,属于一般优势区,说明全国脱贫县的旅游资源总体优势不明显。具体来看,旅游资源优势度最高的为重庆市云阳县(0.6906),河北平山县次之(0.5975),最低的为0,共81个脱贫县无旅游资源优势,因此,脱贫县旅游资源优势度最高与最低的级差凸显。

|

图 1 脱贫县旅游资源优势度和脱贫力等级特征 Fig.1 Characteristics of Tourism Resources Superiority and Poverty Alleviation Grading in Poverty Alleviation |

(2)脱贫县脱贫力等级呈明显的“钵型”结构,总体属于次高脱贫力

全国贫困县脱贫力可分为高度脱贫力(99.52—100)、次高脱贫力(99.05—99.51)、中高脱贫力(98.45—99.04)和基本脱贫力(97.27—98.44)等4个等级,其中,高度脱贫力有117个,占比为27.02%;次高脱贫力共123个,占比为28.40%;中高脱贫力共133个,占比最多,为30.72%;基本脱贫力60个,占比最少,为13.86%。因此,脱贫县脱贫力4个等级数量分布呈“中上部大、底部小”的“钵型”结构特征(图 1b),即高度、次高和中高脱贫力的数量差别不大,分布较为均衡,且累计比重达到86.14%,而基本脱贫力数量分布明显较少。总体来看,433个脱贫县的脱贫力均值为99.10,属于次高脱贫力。具体来看,脱贫县脱贫力最高值的为100,共有12个县,最低值为97.27,属于广西资源县,可见,脱贫县脱贫力值高低级差不大。

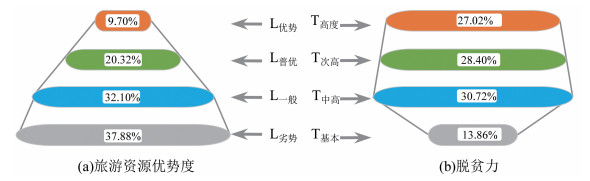

3.1.2 空间分异特征(1)4大地区旅游资源优势度的一般区和劣势区占比均较高,但中部和西部的优势度值高于全国均值,且优势度高值区省份均位于中部和西部

总体上看,东部、东北、中部和西部脱贫县平均旅游资源优势度分别为0.0938、0.0765、0.1386和0.1248,均属于优势一般区。其中,东部地区34个脱贫县中旅游资源优势区、普优区、一般区和劣势区的占比为8.82:17.65: 11.76:61.77,劣势区占比最高,优势区占比最低,劣势区约为优势区的7倍;东北地区18个脱贫县中4个等级优势度占比为0:5.56:55.56:38.88,一般区占比最高,优势区占比最低;中部地区105个脱贫县4个等级优势度占比为11.43 :24.76:30.48:33.33,优势区占比最低,而劣势区占比最高,约为优势区的3倍;西部地区276个脱贫县4个等级优势度占比为9.78:19.93:33.70:36.59,优势区占比最低,而劣势区占比最高,约为优势区的4倍。具体来看,旅游资源优势度高值区主要分布在甘肃、陕西、四川、重庆、湖北、安徽、湖南和贵州等8个省份,中部和西部地区分别有3个和5个,其中,排名前三的省份为重庆、湖北和广西,其优势度均值分别为0.3320、0.2419和0.1855,均高于全国均值;而低值区主要分布在西藏、青海、黑龙江和云南等4个地区,劣势区分布明显。由此可见,4大地区旅游资源优势度的一般区和劣势区占比均较高,致使4大地区优势度均值均属于一般,但中西部地区旅游资源优势度均值都高于全国均值,而东部和东北低于全国均值,且高值区省份均位于中西部,区域差异明显(图 2a)。

|

图 2 脱贫县旅游资源优势度和脱贫力的空间分异特征 Fig.2 Characteristics of Spatial Differentiation of Dominance of Tourism Resources and Poverty Alleviation in Poverty-stricken Counties 注:本图基于国家测绘地理信息局标准地图服务网站下载审图号为GS(2016)2923的标准地图(比例尺为1:1600万)制作,底图无修改,下同。 |

(2)4大地区脱贫力均值差异不大,以次高和中高脱贫力为主体,但西部地区脱贫力值低于全国均值,且内部省际差异明显,在高度和基本脱贫力总数中的占比均最高

总体来看,东部、东北、中部和西部脱贫县脱贫力均值分别为99.27、99.25、99.18和99.04,4个地区脱贫力均值差异不大,但东部、东北和中部属于次高脱贫力,高于全国均值,而西部属于中高脱贫力,低于全国均值。其中,东部地区高度、次高、中高和基本脱贫力县的数量比值为32.35:50.00:11.76:5.89,基本脱贫力占比最少,而次高脱贫力占比最大,约为基本脱贫力的8倍;东北地区4个等级脱贫力占比为27.78:33.33:33.33:5.56,基本脱贫力占比最少,次高、中高和高度脱贫力占比较多;中部地区4个等级脱贫力占比为20.95:36.19:39.05:3.81,基本脱贫力占比最少,中高和较高脱贫力占比较高,最高和最低相差约10倍;西部地区4个等级脱贫力占比为28.62: 22.46:29.71:19.21,基本脱贫力占比最低,中高占比最高,约为基本脱贫力的1.5倍。具体来看,高度脱贫力省份为吉林、海南、新疆和西藏,分别属于东北、东部和西部,其中,吉林和海南全部为高度脱贫力县,新疆的脱贫力县等级为高度和次高,占比为70:30;西藏的高度、次高两个等级占比为61.80:29.10,累计达到90.9%。而脱贫力排名最后的3个省份为云南(98.83)、贵州(98.46)和广西(97.74),均属于西部地区。由此可见,4大地区脱贫力均值差异不大,但西部地区内部省际差异明显,在高度脱贫力总数中的占比最高(50%),而在基本脱贫力总数中的占比也最高(88.33%),且排名最后的3个省份也均来自西部(图 2b)。

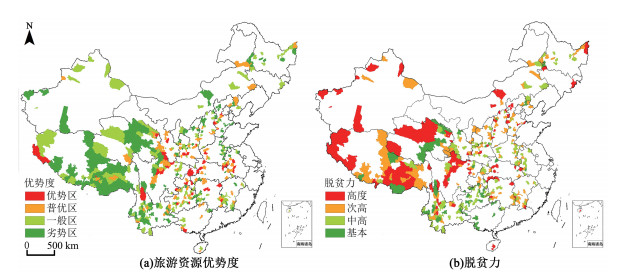

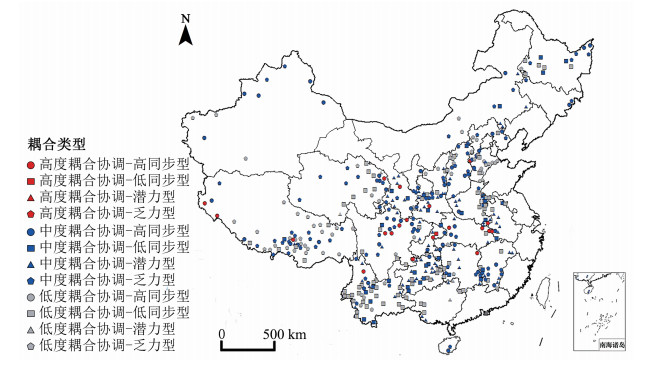

3.2 脱贫县旅游资源优势度与脱贫力耦合态势分析 3.2.1 旅游资源优势度与脱贫力耦合协调度等级空间分布特征由图 3可知,全国贫困县脱贫力与旅游资源低度耦合协调的有161个,占比37.18%,表明旅游资源优势度与脱贫力属于较低水平的耦合阶段;中度耦合协调的有251个,占比57.97%,旅游资源与脱贫力处于拮抗时期;高度耦合协调的有21个,占比最少,仅占总数的4.85%,旅游资源与脱贫力处于磨合阶段;尚没有极度耦合协调的等级。由此,中低度耦合协调等级累计比重达到95.15%,可见,目前我国脱贫县旅游资源优势度与脱贫力大多属于中低度耦合协调等级,全国耦合协调度均值为0.301,属于中度耦合协调。

|

图 3 脱贫县旅游资源优势度与脱贫力耦合协调度等级空间分异 Fig.3 Spatial Differentiation of Coordination and Coordination Degree of Tourist Resources Superiority and Poverty Alleviation Force |

(1)高度耦合协调等级呈“零星式”分布特征

高度耦合协调等级的21个脱贫县主要分布在湖北、四川、西藏、重庆、云南、湖南和陕西等省份,呈现“零星式”分布特征(图 3)。其中,耦合协调度最高的3个县为河北平山县、四川汶川县和湖南平江县,值分别为0.6119、0.5889和0.5769,均属于优势旅游资源与高度脱贫力相协调的县,县域旅游资源类型丰富、品位度高、资源空间集聚明显,且脱贫力高。如河北平山县,地处石家庄西部的太行山区,境内以西柏坡为代表的红色遗迹众多,拥有类型丰富的自然景观和文物古迹;拥有11个4A级以上景区,是河北4A级景区数量最多的县,平山县依托自身旅游资源优势,大力实施旅游扶贫战略,全县旅游业发展共带动超过2.3万贫困人口稳定增收,实现了全县贫困人口高度脱贫;汶川县隶属于四川阿坝藏族自治州,位于青藏高原东部边缘,文化旅游资源丰富,全县以大禹文化、藏羌文化和三国文化等为依托,大力发展文化旅游产业,建设康养汶川,带动全县农民脱贫增收,于2019年实现脱贫摘帽;平江县隶属于湖南岳阳市,境内的旅游资源非常丰富,拥有国家4A级景区3家,3A级景区6家,该县注重旅游产业扶贫,发展区域传统特色美食文化游、红色旅游、生态旅游等,2019年实现脱贫摘帽。

(2)中度耦合协调等级呈“带状式”分布特征

图 3显示,中度耦合协调等级的脱贫县主要分布在省际交界处,呈现出两条“带状式”空间分布特征,其中,一条主要是由河北与山西、河南与安徽、湖北与安徽、湖南与江西等邻近省界的脱贫县所构成的带状分布;另一条是由山西与陕西、河南与陕西、湖北与重庆、重庆与贵州、湖南与贵州、贵州与云南等邻近省界的脱贫县所构成的带状分布。该等级脱贫县中,旅游资源优势度多为普优和一般等级,脱贫力多为次高和中高等级,县域旅游资源优势度和脱贫力大部分处于中等或中等偏上状态,如河北省滦平县,该县为旅游资源普优与次高脱贫力相结合,县域旅游资源和脱贫力相对较高,耦合协调度处于中度等级。滦平县依托金山岭长城及周边风景区,充分挖掘当地生态资源和人文资源,全力发展旅游产业,并开展“微型菇房”等产业扶贫项目,同时整治农村人居环境整治,进行美丽乡村建设,全面完善基础设施,多种扶贫措施并举,最终在2019年顺利脱贫摘帽,贫困发生率降至0.078%。

(3)低度耦合协调等级呈“簇块+带状混合式”分布特征

低度耦合协调等级脱贫县空间分布主要表现为“簇块+带状混合式”特征(图 3),其中,一是在西藏、青海、云南等省份呈现出“簇块”状分布特征,一方面在这些省份分布低度耦合协调等级脱贫县较为簇集,另一方面西藏和青海单个县的面积大,块状特点鲜明,因此,在这些省份呈现出“簇块”状分布特征。二是由河北与山西、河南与安徽、江西与湖南等邻近省界的脱贫县所构成的“带状”分布。从省域均值看,排名最后三位的省份为山西、西藏和河北,耦合协调度均值分别为0.246、0.217和0.205。这3个省份中大部分脱贫县为旅游资源劣势区与脱贫力相对较高相结合,旅游资源对县域脱贫的贡献度不高。如河北行唐县旅游资源优势度为0,但脱贫力高达99.5,该县主要是通过一产和二产实现脱贫,旅游产业对县域脱贫贡献度不高。

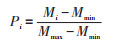

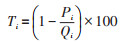

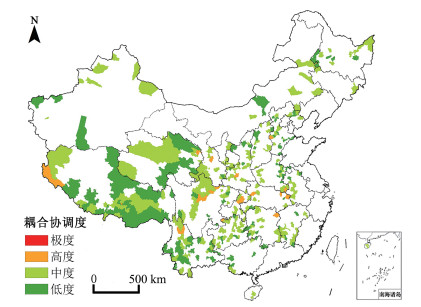

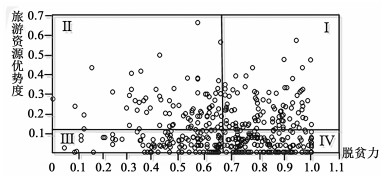

3.2.2 旅游资源优势度与脱贫力耦合协调度类型分异特征由于耦合协调模型是基于两个系统的综合得分得出的总体协调关系,难以反映两个系统具体产生的作用及类型,为了进一步分析,本文对原始数据进行标准化处理,借助四象限模型对两者分类,即以旅游资源优势度为纵轴、脱贫力为横轴,以二者均值做分割线,形成4个类型区(图 4)。其中,Ⅰ区为高旅游资源优势度—高脱贫力区,即区域旅游资源优势度高,脱贫程度高,属于高同步型;Ⅱ区为高旅游资源优势度—低脱贫力区,即区域没有充分利用优势旅游资源实现减贫,属于旅游资源潜力型;Ⅲ区为低旅游资源优势度—低脱贫力区,即区域旅游资源优势度低,脱贫水平低,为低同步型;Ⅳ区为低旅游资源优势度—高脱贫力区,即区域旅游资源对脱贫贡献度不高,区域通过其他方式实现脱贫,定义其为旅游资源乏力型。

|

图 4 脱贫县旅游资源优势度与脱贫力耦合类型划分 Fig.4 Classification of Coupling Types of Tourist Resources Superiority and Poverty Alleviation Power in Poverty Alleviation Counties |

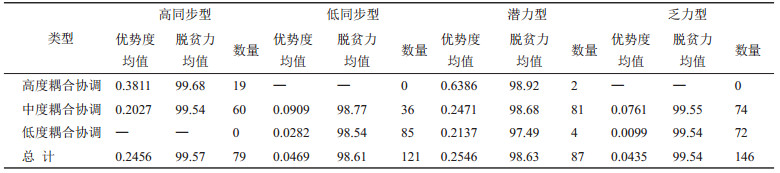

表 2显示,一方面在高度耦合协调的21个脱贫县中,绝大部分为高同步型,占比90.48%,其余为潜力型;在中度耦合协调的251个脱贫县中,潜力型>乏力型>高同步型>低同步型,潜力型占比最多,为32.27%,乏力型占比29.48%,高同步型占比23.91%,低同步型占比最少(14.34%);在低度耦合协调的161个脱贫县中,低同步型>乏力型>潜力型>高同步型,低同步型占比最多,为52.80%,乏力型占比44.72%,潜力型占比2.48%,没有高同步型。另一方面,高同步型脱贫县耦合协调等级均为高度耦合协调和中度耦合协调,中度占比最高,达到75.95%;低同步型均为中度耦合协调和低度耦合协调等级,低度占比最高,为70.25%;在潜力型中,中度耦合协调等级占比最高,为93.1%,其次为低度等级,占比4.6%,高度占比最低(2.3%);在乏力型中,均为中度耦合协调和低度耦合协调,两个等级的脱贫县数量近似,占比分别为50.68%和49.32%。

| 表 2 脱贫县旅游资源优势度与脱贫力耦合类型 Tab.2 Coupling Types of Superiority of Tourism Resources and Poverty Alleviation in Poverty Alleviation Counties |

(1)高同步型,又可称为“双高型”,即高优势度旅游资源与高水平脱贫力相匹配的脱贫县。该类脱贫县共79个,占比最少,为18.25%,其优势度均值为0.2456,脱贫力均值为99.57。图 5显示,高同步型脱贫县主要分布在中西部地区(东部仅河北和海南有若干个县),尤其四川、重庆、湖北和山西等省份较为集聚。高同步型脱贫县基本属于高度和中度耦合协调两个等级(表 2),其中,属于高耦合协调等级的高同步型脱贫县有19个,主要分布在湖北、四川和西藏等省份;属于中度耦合协调等级的高同步型脱贫县有60个,主要分布在河北、山西、江西、湖北、湖南、四川、陕西、青海、重庆、新疆和西藏等省份,四川分布最多(7个)。高同步型的脱贫县充分开发利用旅游资源,通过发展旅游带动区域脱贫减贫,如平山县旅游资源优势度很高,当地政府实施了总投资100亿元的30多个旅游重点项目,构建了总长230 km的旅游大环线,大力发展旅游业,脱贫工作取得显著成效,贫困发生率由25.9%下降到0.84%,实现脱贫摘帽。

|

图 5 不同耦合类型脱贫县空间分布 Fig.5 Spatial Distribution of Poverty Alleviation Counties with Different Coupling Types |

(2)低同步型,又可称为“双低型”,即低优势度旅游资源与低水平脱贫力相匹配的脱贫县。该类脱贫县共121个,占比27.94%,旅游资源优势度均值为0.0469,脱贫力均值为98.61。低同步型贫困县主要分布在云南、贵州、河南和黑龙江等省份,云南分布最多(30个),占比为24.69%。低同步型脱贫县基本属于中度和低度耦合协调两个等级(表 2),其中,属于中度耦合协调等级的低同步型脱贫县有36个,主要分布在黑龙江、河南、贵州、云南和甘肃等省份,贵州分布最多(7个);属于低度耦合协调等级的低同步型脱贫县有85个,主要分布在河北、黑龙江、江西、河南、湖南、广西、贵州、云南、陕西、青海和西藏等省份,云南分布最多(24个)(图 5)。低同步型脱贫县旅游资源优势度不高,同时脱贫程度也不高,贫困县需要通过其他措施,如易地搬迁、产业扶贫等方式实现县域减贫。

(3)潜力型,即高优势度旅游资源与低水平脱贫力相结合的脱贫县。该类脱贫县共87个,占比20.09%,优势度均值为0.2546,脱贫力均值为98.63。潜力型脱贫县主要分布在安徽、贵州、甘肃、陕西和河南等省份。潜力型脱贫县属于高度、中度和低度耦合协调3个等级(表 2),其中,属于高度耦合协调等级的潜力型脱贫县只有2个,分布在重庆和贵州;属于中度耦合协调等级的潜力型脱贫县有81个,主要分布在河北、内蒙古、安徽、江西、河南、贵州、云南、陕西和甘肃等省份,贵州分布最多(15个);属于低度耦合协调等级的潜力型脱贫县仅有4个,主要分布在广西和青海等省份(图 5)。潜力型脱贫县在脱贫减贫的过程中,未能充分利用当地旅游资源,表明提升贫困县脱贫力具有较大潜力。这些省份旅游资源丰富,在未来进一步减贫进程中,需充分开发区域旅游资源,完善基础设施建设,注重与其他产业的协同发展,发挥旅游业对其他产业的带动效应,建立第一、二、三产业与旅游市场之间的联动机制,强化旅游资源在贫困县脱贫实践中发挥作用,将全域旅游与精准扶贫深度融合,促进区域的脱贫减贫。

(4)乏力型,即低优势度旅游资源与较高脱贫力不匹配的脱贫县。这类脱贫县共146个,数量最多,占比33.72%,优势度均值为0.0435,脱贫力均值为99.54。乏力型脱贫县主要分布在西藏、河北、山西、四川和青海等省份,西藏分布最多,高达40个。乏力型脱贫县基本属于中度和低度耦合协调两个等级(表 2),其中,属于中度耦合协调等级的乏力型脱贫县有74个,主要分布在河北、山西、湖南、四川、青海和西藏等省份,西藏分布最多(15个);属于低度耦合协调等级的乏力型脱贫县有72个,主要分布在河北、山西、云南和西藏等省份,西藏分布最多,拥有25个(图 5)。乏力型脱贫县主要分为两种情况,一种是一些地区有一定旅游资源,但旅游资源优势度低,通过旅游扶贫与其他扶贫方法相结合,如陕西咸阳市淳化县旅游资源优势度为0.1143,旅游资源不丰富,县域通过多种扶贫方式实现脱贫致富,其中产业扶贫包括旅游产业、电商产业、服装加工产业等,最终实现县域的脱贫减贫;另一种是一些地区旅游资源特别少,只能通过其他措施实现脱贫,如河北石家庄行唐县,旅游资源优势度为0,主要通过发展特色产业、金融服务、公共服务设施保障和易地搬迁等方面措施,实现脱贫。

4 结论与讨论2020年是中国全面打赢脱贫攻坚战的收官之年,开展国家级贫困县旅游资源优势度与脱贫力耦合分析,充分响应并服务国家政策,具有一定的现实意义。

研究视角主要立足于全国尺度剖析国家级贫困县旅游资源优势度与脱贫力耦合特点,旨在从宏观层面归纳总结出开发旅游资源发展旅游业与脱贫两者关系的一般规律,既为贫困地区开展旅游扶贫提供借鉴,也能为选取个案进行深度研究提供相应参考。

在研究方法上构建了旅游资源优势度模型,通过品位度、丰富度和集聚度等3个指标从旅游资源的禀赋等级性、类型多元性、空间集聚性等层面综合反映出旅游资源的优势度,以期使测度结果更具科学性和说服力。脱贫力指数仅考虑了贫困人数单一指标,反映了脱贫效果和脱贫能力,因受数据获取限制,未能考虑贫困县建档立卡人口数量等反映脱贫压力和绝对脱贫难度的指标,这需要以后持续关注。

从客观上辨识了433个脱贫县的旅游资源优势度和脱贫力分异特征,并揭示二者耦合协调等级及其类型分布特征。脱贫县的旅游资源优势度和脱贫力等级结构分别呈“梯形”和“钵型”特征,两者差异鲜明;空间分布上旅游资源优势度区域差异明显,而脱贫力区域差异相对小些;不同等级耦合协调度空间分布差异显著,高度、中度和低度等3个耦合协调等级空间结构分别呈“零星式”“带状式”和“簇块+带状混合式”分布特征;高同步耦合协调型数量偏少,而低同步型和乏力型等数量明显偏多,表明旅游资源在贫困县脱贫作用中并没有很好发挥出来,且4种耦合协调类型空间分异显著。

旅游扶贫作为一种产业扶贫方式,是精准扶贫、精准脱贫的主要方式之一,具有门槛低、投资少、就业容量大、见效快等特点。从研究结果来看,旅游资源优势度高的贫困县在脱贫过程发挥作用不尽相同,一方面,一些脱贫县因地制宜充分利用旅游资源优势实现了脱贫摘帽,即表现出高优势度旅游资源与高水平脱贫力相匹配的“双高型”耦合发展模式,表明旅游资源在脱贫攻坚战略中发挥出积极作用,在未来研究中需要结合个案进一步研究旅游资源在脱贫任务中发展模式及作用机理,进而为其他贫困地区在脱贫任务中提供借鉴;另一方面,旅游资源优势度高的贫困县在脱贫过程中对旅游资源没有引起足够重视,旅游资源对脱贫攻坚作用没有充分发挥出来,本研究将此类列为“潜力型”,即科学开发利用旅游资源,可以进一步推动脱贫攻坚任务,进而提高脱贫力值,实现由潜力型向“双高型”升级的目标。相反,旅游资源优势度低的贫困县在脱贫过程中发挥作用不大,出现了“双低型”的低脱贫力和“乏力型”的高脱贫力两种结果,对于旅游资源优势度低的贫困县在脱贫攻坚任务中,可采取“外联内延”方式发展旅游业来实现脱贫攻坚任务。“外联”,即区域旅游联合发展,贫困县联合周边旅游资源优势度高的县,依托本地特色资源(餐饮美食、优美环境等)、区位交通等优势,将周边旅游资源优势度高地区的客源市场作为二次客源吸引到本地,发展农家乐、民宿等旅游产业;“内延”,即延伸产业链,在发展本地农业(第一产业)或第二产业时,将产业链尽量向旅游业延伸,实现一二三产业融合发展。当然,本文主要依托面板数据分析433个脱贫县旅游资源优势度和脱贫力耦合关系,一个地区如何依托旅游资源发展旅游业进而实现脱贫,需要在深入调研案例地基础上进一步做分析,这是下一阶段研究的主要任务。

| [1] |

央视网.全国已有436个贫困县脱贫摘帽占全部贫困县的52.4% [EB/OL]. (2019-07-02)[2020-01-15]. http://news.cnr.cn/native/gd/20190702/t20190702_524676840.shtml. [CCTV net. 436 povertystricken counties across the country have lifted off poverty and accounted for 52.4% of all poverty-stricken counties[EB/OL]. (2019-07-02)[2020-01-15].http://news.cnr.cn/native/gd/20190702/t20190702_524676840.shtml.]

|

| [2] |

中华人民共和国中央人民政府.旅游局发布《全国乡村旅游扶贫观测报告》[EB/OL]. (2016-08-18)[2020-01-15]. http://www.gov.cn/xinwen/2016-08/18/content_5100425.htm. [The Central People's Government of the People's Republic of China. The National Tourism Administration issued the National Rural Tourism Poverty Alleviation Observation Report[EB/OL]. (2016-08-18)[2020-01-15]. http://www.gov.cn/xinwen/2016-08/18/content_5100425.htm.]

|

| [3] |

中华人民共和国中央人民政府. 12部门共同制定《乡村旅游扶贫工程行动方案》[ EB/OL]. (2016-08-18)[2020-01-15]. http://www.gov.cn/xinwen/2016-08/18/content_5100433.htm. [The Central People's Government of the People's Republic of China. The 12 departments jointly formulated the Action Plan for the Rural Tourism Poverty Alleviation Project[EB/OL]. (2016-08-18)[2020-01-15]. http://www.gov.cn/xinwen/2016-08/18/content_5100433.htm.]

|

| [4] |

张伟, 张建春. 国外旅游与消除贫困问题研究评述[J]. 旅游学刊, 2005, 20(1): 90-96. [Zhang Wei, Zhang Jianchun. Review on foreign studies and poverty elimination[J]. Tourism Tribune, 2005, 20(1): 90-96.] |

| [5] |

丁焕峰. 国内旅游扶贫研究述评[J]. 旅游学刊, 2004, 19(3): 32-36. [Ding Huanfeng. Review of domestic research on poverty alleviation through Tourism[J]. Tourism Tribune, 2004, 19(3): 32-36.] |

| [6] |

新华网.今年脱贫如何更"精准" [EB/OL]. (2017-03-06)[2020-01-15]. http://www.xinhuanet.com/food/2017-03/06/c_1120575255.htm. [Xinhua net. How to "poverty" this year[EB/OL]. (2017-03-06)[2020-01-15]. http://www.xinhuanet.com/food/2017-03/06/c_1120575255.htm.]

|

| [7] |

Spenceley A, Habyalimana S, Tusabe R, et al. Benefits to the poor from gorilla tourism in Rwanda[J]. Development Southern Africa, 2010, 27(5): 647-662. DOI:10.1080/0376835X.2010.522828 |

| [8] |

Job H, Paesler F. Links between nature-based tourism, protected areas, poverty alleviation and crises:The example of Wasini island (Kenya)[J]. Journal of Outdoor Recreation and Tourism, 2013(1/2): 18-28. |

| [9] |

Poyya M G. Promotion of peace and sustainability by communitybased heritage ecocultural tourism in India[J]. The International Journal of Humanities and Peace, 2003, 19(1): 40-45. |

| [10] |

Simpson M C. Community benefit tourism initiatives:A conceptual oxymoron[J]. Tourism Management, 2008, 29(1): 1-18. |

| [11] |

Harris R W. Tourism in Bario, Sarawak, Malaysia:A case study of pro-poor community-based tourism integrated into community development[J]. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 2009, 14(2): 125-135. DOI:10.1080/10941660902847179 |

| [12] |

Muchapondwa E, Stage J. The economic impacts of tourism in Botswana, Namibia and South Africa:Is poverty subsiding[J]. Natural Resources Forum, 2013, 37(2): 80-89. DOI:10.1111/1477-8947.12007 |

| [13] |

Lepp A. Residents' attitudes towards tourism in Bigodi village, Uganda[J]. Tourism Management, 2007, 28(3): 876-885. DOI:10.1016/j.tourman.2006.03.004 |

| [14] |

Wall G. Perspectives on tourism in selected Balinese villages[J]. Annals of Tourism Research, 1996, 23(1): 123-137. |

| [15] |

安强, 杨兆萍, 徐晓亮, 等. 南疆三地州贫困与旅游资源优势空间关联研究[J]. 地理科学进展, 2016, 35(4): 515-525. [An Qiang, Yang Zhaoping, Xu Xiaoliang, et al. Study on spatial correlation between poverty and tourism resource advantage in three regions of southern Xinjiang[J]. Progress in Geography, 2016, 35(4): 515-525.] |

| [16] |

毛峰. 乡村旅游扶贫模式创新与策略深化[J]. 中国农业资源与区划, 2016, 37(10): 212-217. [Mao Feng. Rural tourism poverty alleviation model innovation and strategy deepening[J]. China Agricultural Resources and Regional Planning, 2016, 37(10): 212-217.] |

| [17] |

杨德进, 白长虹, 牛会聪. 民族地区负责任旅游扶贫开发模式与实现路径[J]. 人文地理, 2016, 31(4): 119-126. [Yang Dejin, Bai Changhong, Niu Huicong. Development model and realization path of responsible tourism poverty alleviation in ethnic areas[J]. Human Geography, 2016, 31(4): 119-126.] |

| [18] |

王慧. 旅游扶贫背景下乡村旅游开发模式的研究[J]. 中国农业资源与区划, 2017, 38(3): 198-201. [Wang Hui. Study on the development model of rural tourism under the background of tourism poverty alleviation[J]. China Agricultural Resources and Regional Planning, 2017, 38(3): 198-201.] |

| [19] |

邸明慧, 郑凡, 徐宁, 等. 河北省环京津贫困县旅游扶贫适宜模式选择[J]. 地理与地理信息科学, 2015, 31(3): 123-126. [Di Minghui, Zheng Fan, Xu Ning, et al. Selection of suitable mode for poverty alleviation through tourism in impoverished counties around Beijing and Tianjin in Hebei province[J]. Geography and Geographic Information Science, 2015, 31(3): 123-126.] |

| [20] |

郭舒. 基于产业链视角的旅游扶贫效应研究方法[J]. 旅游学刊, 2015, 30(11): 31-39. [Guo Shu. Research method of poverty alleviation effect in tourism based on the perspective of industry chain[J]. Tourism Tribune, 2015, 30(11): 31-39.] |

| [21] |

冯伟林, 陶聪冲. 西南民族地区旅游扶贫绩效评价研究——以重庆武陵山片区为调查对象[J]. 中国农业资源与区划, 2017, 38(6): 157-163. [Feng Weilin, Tao Congchong. Study on the performance evaluation of tourism poverty alleviation in southwest ethnic areas:A case study of Wuling mountain area in Chongqing[J]. China Agricultural Resources and Regional Planning, 2017, 38(6): 157-163.] |

| [22] |

党红艳, 金媛媛. 旅游精准扶贫效应及其影响因素消解——基于山西省左权县的案例分析[J]. 经济问题, 2017(6): 108-113. [Dang Hongyan, Jin Yuanyuan. The effect of tourism poverty alleviation and its impact factors elimination:A case study based on Zuoquan county, Shanxi province[J]. Economic Issues, 2017(6): 108-113.] |

| [23] |

黄渊基. 连片特困地区旅游扶贫效率评价及时空分异——以武陵山湖南片区20个县为例[J]. 经济地理, 2017, 37(11): 229-235. [Huang Yuanji. Evaluation on the efficiency of tourism poverty alleviation in continuous poverty-stricken areas and time-space differentiation:A case study of 20 counties in Hunan area of Wuling mountain[J]. Economic Geography, 2017, 37(11): 229-235.] |

| [24] |

杨德进, 白长虹. 我国旅游扶贫生态效率的提升路径[J]. 旅游学刊, 2016, 31(9): 12-14. [Yang Dejin, Bai Changhong. Ways to improve ecological efficiency of tourism poverty alleviation in China[J]. Tourism Tribune, 2016, 31(9): 12-14.] |

| [25] |

杨柳. 海南省乡村旅游扶贫绩效及实证研究[J]. 中国农业资源与区划, 2017, 38(5): 217-221. [Yang Liu. Rural poverty alleviation performance and empirical research in Hainan province[J]. China Agricultural Resources and Regional Planning, 2017, 38(5): 217-221.] |

| [26] |

陆林. 皖南旅游区布局研究[J]. 地理科学, 1995, 15(1): 88-95. [Lu Lin. A Study on the distribution of south Anhui tour section[J]. Scientia Geographica Sinica, 1995, 15(1): 88-95.] |

| [27] |

韩春鲜. 基于旅游资源优势度差异的新疆旅游经济发展空间分析[J]. 经济地理, 2009, 29(5): 871-875. [Han Chunxian. Spatial analysis of Xinjiang's tourism economy development based on the differences in the advantages of tourism resources[J]. Economic Geography, 2009, 29(5): 871-875.] |

| [28] |

汪德根, 陆林, 陈田, 等. 呼伦贝尔-阿尔山旅游区空间组织研究[J]. 地理研究, 2006, 25(1): 161-170. [Wang Degen, Lu Lin, Chen Tian, et al. Study on the spatial organization of Hulunbuir-Aershan tourist area[J]. Geographical Research, 2006, 25(1): 161-170.] |

| [29] |

汪德根, 陈田, 陆林, 等. 区域旅游流空间结构的高铁效应及机理——以中国京沪高铁为例[J]. 地理学报, 2015, 70(2): 214-233. [Wang Degen, Chen Tian, Lu Lin, et al. High-speed rail effect and mechanism of spatial structure of regional tourism flows:A case study of Beijing-Shanghai high-speed rail in China[J]. Acta Geographica Sinica, 2015, 70(2): 214-233.] |

| [30] |

刘昌雪, 汪德根. 城市创意旅游资源空间效应及发展模式——以苏州市中心城区为例[J]. 地理研究, 2016, 35(5): 977-991. [Liu Changxue, Wang Degen. Spatial effects and development models of urban creative tourism resources:A case study of downtown Suzhou[J]. Geographical Research, 2016, 35(5): 977-991.] |

| [31] |

Clark P J, Evans F C. Distance to nearest neighbour as a measure of spatial relationships in populations[J]. Ecology, 1954, 35: 445-453. DOI:10.2307/1931034 |

| [32] |

Pinder D A, Witherick M E. Nearest-neighour analysis of linear point patterns[J]. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geographie, 1973, 64(3): 160-163. DOI:10.1111/j.1467-9663.1973.tb00077.x |

| [33] |

Yang Z S. Discussion on calculation method of poverty incidence in the exit evaluation of poverty-stricken counties and villages[J]. Agricultural Science and Technology, 2017, 18(9): 1766-1769. |

| [34] |

张引, 杨庆媛, 闵婕. 重庆市新型城镇化质量与生态环境承载力耦合分析[J]. 地理学报, 2016, 71(5): 817-828. [Zhang Yin, Yang Qingyuan, Min Jie. Coupling analysis of new urbanization quality and ecological environment carrying capacity in Chongqing[J]. Acta Geographica Sinica, 2016, 71(5): 817-828.] |

| [35] |

李裕瑞, 王婧, 刘彦随, 等. 中国"四化"协调发展的区域格局及其影响因素[J]. 地理学报, 2014, 69(2): 199-212. [Li Yurui, Wang Jing, Liu Yansui, et al. Regional pattern of coordinated development of China's "four modernizations" and its influencing factors[J]. Acta Geographica Sinica, 2014, 69(2): 199-212.] |

| [36] |

刘雷, 喻忠磊, 徐晓红, 等. 城市创新能力与城市化水平的耦合协调分析——以山东省为例[J]. 经济地理, 2016, 36(6): 59-66. [Liu Lei, Yu Zhonglei, Xu Xiaohong, et al. Coupling and coordination analysis of urban innovation capability and urbanization level:Taking Shandong province as an example[J]. Economic Geography, 2016, 36(6): 59-66.] |

| [37] |

曹诗颂, 赵文吉, 段福洲. 秦巴特困连片区生态资产与经济贫困的耦合关系[J]. 地理研究, 2015, 34(7): 1295-1309. [Cao Shisong, Zhao Wenji, Duan Fuzhou. Coupling relationship between ecological assets and economic poverty in the Qinba destitute contiguous area[J]. Geographical Research, 2015, 34(7): 1295-1309.] |

| [38] |

关伟, 许淑婷. 辽宁省能源效率与产业结构的空间特征及耦合关系[J]. 地理学报, 2014, 69(4): 520-530. [Guan Wei, Xu Shuting. Spatial characteristics and coupling relationship between energy efficiency and industrial structure in Liaoning province[J]. Acta Geographica Sinica, 2014, 69(4): 520-530.] |

| [39] |

程慧, 徐琼, 郭尧琦, 等. 我国旅游资源开发与生态环境耦合协调发展的时空演变[J]. 经济地理, 2019, 39(7): 233-240. [Cheng Hui, Xu Qiong, Guo Yaoqi, et al. Temporal and spatial evolution of the coupling and coordinated development of tourism resources development and ecological environment in China[J]. Economic Geography, 2019, 39(7): 233-240.] |