党的十九大明确提出创新驱动的发展战略,要加快建设创新型国家,创新已经成为新常态下我国高质量发展的关键举措。在信息化、网络化新时期的技术创新活动中,协同创新正逐渐成为区域整合创新资源和提升创新效率的有效途径[1]。长江中游城市群承东启西、连南接北,在我国区域发展格局中占有重要的地位。2015年国务院批复同意《长江中游城市群发展规划》,强调紧扣协同发展的主线,突出城市群体制机制创新和开放合作发展等,明确了推进长江中游城市群发展的指导思想和基本原则;2016年批复的《长江经济带发展规划纲要》进一步强调长江经济带区域一盘棋和创新发展的重要性;2018年习近平在深入推动长江经济带发展座谈会上,再次强调正确处理区域自身发展与协同发展的关系,以长江经济带创新驱动、协同发展推动其经济高质量发展。在此背景下研究长江中游城市群城市间协同创新空间关联网络的特征及其动态演化,进而为制定城市群协同创新政策,引领中部崛起以及推动长江经济带协同高质量发展战略的实施提供有价值的决策参考具有重要的意义。

协同创新基于协同学理论延伸和发展。国内外学者主要对协同创新的理论内涵[2-4]、影响和运行机制[5-8]、实现途径[9]、指标评价[10]等方面进行深入的研究,多以区域内微观组织机构间的协同创新为研究对象。关于区域层面的协同创新研究相对较少,集中于理论内涵和评价测度两个方面。一是区域协同创新的内涵,Freeman[11]和Cook[12]先后提出国家创新系统和区域创新系统的概念,强调区域系统创新合作的重要性和有效性。国内学者王志宝等认为区域协同创新既包括狭义的区域内部主体的联动创新,也包括广义的区域之间通过协同互动实现创新的效益最大以及区域内子区域间的协调发展和差距缩小[13]。高丽娜等提出区域协同创新的首要驱动力是创新主体的流动,其次是创新成果的市场化交易与区域的集体学习过程[14]。崔新健认为跨区域多主体协同创新多体现为不同区域内的创新行为主体将自身独特的创新资源和能力带入协同创新之中,实现跨区域协同创新中的多赢局面[15]。二是区域协同创新的评价研究,一些学者运用复合系统协同度[16]、协调度—管理熵[17]、灰靶理论[18]等不同方法对区域内部协同创新进行指标建立和评价分析,而区域之间协同创新的评价研究较少,仅有少数学者对区域之间的协同创新进行了研究。比如夏丽娟等利用区域之间合作发明专利数据研究了我国跨省市协同创新[19]。周灵玥等从城市群中心城市与周边城市的创新差距和涓滴水平两个维度,运用KZ指数和熵测度指数对我国五大城市群的协同创新进行了比较研究[20]。吴卫红等则运用基于创新相似性、耦合性和邻近性的复合指标测度了京津冀省市间协同创新能力[21]。关于创新空间关联的研究,国外学者首先引入社会网络方法研究创新的空间联系。Cantner等运用社会网络分析方法分析了德国Jena地区的创新网络演变过程,发现地区之间的创新交流十分重要[22]。Yoon等也通过网络分析技术研究了韩国跨区域的合作创新网络[23]。国内学者近些年也运用社会网络、复杂网络等分析方法研究了省级、城市群、省内等不同地域层次的创新空间关联。例如宋旭光等运用复杂网络理论研究了我国省际创新空间关联结构,发现创新的明显的梯度可达关联特征[24]。周灿等以及唐建荣等运用社会网络分析法分别对2014年全国292个城市和2007—2016年长三角城市群的创新空间网络进行了实证研究[25, 26]。

综合文献发现,相关的理论和实证研究成果逐渐丰富,但也存在不足之处。在协同创新方面,一些学者逐渐注意到协同创新中宏观研究层面上的不足并进行了有益探索,但相关实证研究仍然较薄弱,且多集中于区域协同创新的测度和指标评价等维度,较少关注城市群城市之间的协同创新及其空间网络结构。在创新联系网络方面,多数研究基于截面数据,难以把握时序变化特征和发展规律,且在研究区域的选择上,集中于全国省域层面以及长三角、京津冀等发达城市群城市层面。鉴于此,本文以长江中游城市群为研究对象,运用改进的引力模型和社会网络分析方法,深入从时间和空间、数量数据和关系数据等多维度研究长江中游城市群城市间协同创新空间关联网络结构及其动态演变中的凸显问题,并提出相应的政策建议。

2 长江中游城市群城市间协同创新空间关联测度 2.1 城市群城市间协同创新的内涵和特征协同创新基于不同的研究视角具有不同的内涵解释,诸如企业内部部门间、企业之间、产学研机构间以及城市间的协同创新等等。虽然这些研究的视角各异,但具有共性,即均强调创新的开放性、多主体的密切耦合和相互作用。对于区域间的协同创新,王志宝等认为区域协同创新包含着区域之间通过协同互动实现创新的效益最大化以及区域内子区域间的创新协调发展和差距缩小的内涵[13]。叶一军等将跨行政区域协同创新视为跨行政区域创新主体间开展的以知识共享、创新要素协同为主的模式[27]。解学梅则基于都市圈视角提出都市圈协同创新是都市圈系统内部城际创新主体以及创新要素不断进行交互作用和协同整合的一种超越城市边界的组织安排[28]。城市群城市间协同创新作为区域间协同创新的一种具体而特殊的形式,其落脚点在城市群内的城市子系统之间,具有自身的内涵和特征。

城市群作为一个复杂的区域系统,城市群内城市间协同创新是城市群系统内部各城市子系统之间的非线性、开放性的创新形式。在协同创新中,开放的城市群中不同城市的产学研机构、政府部门、创新中介和服务机构等诸多微观主体基于自身功能和效用最大化原则产生密切的跨城市有机联系和互动,众多创新要素在城市之间充分流动,从而促使群内各城市的创新要素、行动、产出、效益等有效整合和优化配置,最终实现城市群整体创新效益的最大化以及群内城市间创新差距的缩小,产生协同共赢的效果。

可见城市群城市间协同创新主要表现为三大特征:一是密切的城际创新主体的非线性相互作用。城市群中不同城市的众多创新相关主体基于自身功能和目标,产生密切的跨城市耦合和非线性相互作用,形成紧密的多维协同创新关系。二是大量创新要素、行动、产出等的整合和优化配置。这表现为城市群各城市之间在创新中通过多维联结管道、平台和创新服务机构等形成大量创新要素的流动和优化配置、创新行动的整合和优化、创新产出和效益的溢出、扩散和共享。三是高效增值的整体协同效应。城市群中城际多元创新主体的密切耦合和相互作用,以及大量创新溢出和创新要素、行动和产出的优化配置,促使群内城市间得以互补或强化,城市群内部创新系统优化,进而产生城市群系统中“1+1>2”的整体创新效益提升以及各城市子系统间创新差距缩小、协同共赢的效果。

2.2 基于修正引力模型的城市群城市间协同创新空间关联测度基于上述分析及相关文献[29],城市群城市间协同创新可以通过群内城市间的创新联系和创新差异考量。一方面,城市群城市间协同创新体现在群内城市之间创新联系和互动的增加,城际创新主体、要素、产出等的联系和整合越多,协同创新水平越高;另一方面,城市群城市间协同创新表现为群内城市间创新的协调发展和差异缩小,创新差异缩小,协同创新水平提升。

因此,本文基于城市群城市间创新联系和创新差异水平,运用引力模型并进行改进以衡量城市群城市间协同创新水平。创新具有溢出和扩散的特性,具有较强的空间相关性。但是城市间创新要素流动、创新联系水平由于数据获取的困难较难进行表征,多数研究[30, 31]运用引力模型来衡量城市之间的创新联系和互动水平。沿此思路,本文首先引入引力模型衡量城市间的创新联系互动水平。基础引力模型为:

|

(1) |

式中,Rij是任意两城市的创新联系强度;Hi、Hj分别是城市i、j的科技人员数量;Pi、Pj是城市i、j的专利授权量;HVi、HVj是城市i、j的高新技术产业总产值;k是修正系数;dij为两城市距离;e为摩擦系数,通常取2。Rij越大,城市间创新联系越为紧密。

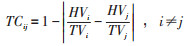

其次运用技术相近性(TC)指标来衡量城市间的创新差距[32],即:

|

(2) |

式中,TCij是两城市间的技术相近度;HVi、HVj同上;TVi、TVj是城市i、j规模以上工业总产值。TCij越大,表明城市间的创新差异越小。

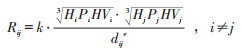

最后,本文将技术相近性指数作为修正系数引入基础引力模型,得到改进后的引力模型来度量城市之间的协同创新度,即:

|

(3) |

式中,CICij是两城市间的协同创新度。CICij值越大,说明城市之间的协同创新度越高。

相关指标选取理由如下:创新作为系统的输入输出过程,创新投入和产出能够有效反映一个区域的创新能力和水平。鉴于数据的可获得性和相关文献做法[33],投入方面选取科技活动人员以表征城市的创新投入,且科技人员也是城市之间创新联系的重要载体。产出层面上,专利作为创新活动的直接成果,可以可靠地反映创新的产出能力,但是专利指标难以有效反映创新的经济效益,存在一定的局限性。因此本文以各城市的专利授权量和高新技术产业总产值共同表征城市的创新产出水平。

2.3 研究区域及数据来源长江中游城市群位于长江经济带中部,是以武汉城市圈、长株潭城市群、环鄱阳湖城市群三个子城市群构成的特大型城市群,横跨湘鄂赣三省,包括28个地级及以上城市。考虑到研究区域的连贯性,本文并未考虑武汉城市圈以外的襄阳市、宜昌市、荆州市、荆门市4个地级市,且由于数据限制剔除了宜春市、萍乡市、上饶市、吉安市的部分县(区),最终以长江中游城市群20个地级及以上城市为研究对象。在研究期间选择上,考虑到研究需要和数据可获取性,本文以2006—2016年为研究期间,深入研究长江中游城市群协同创新空间关联网络结构及时空演变特征。

相关数据获取途径如下:城市间的地理距离数据来源于百度地图,是城市间的实际公路距离数据,相较于两地地理直线距离数据能更好地反映两地的真实距离。专利授权量数据来源于各省市的知识产权局网站。科技人员数量、专利授权量、高新技术产业总产值和规模以上工业总产值数据则来源于2006—2016年《中国城市统计年鉴》、各地级市的年度统计公报和省市政府网站。

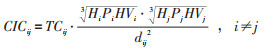

2.4 长江中游城市群城市间协同创新水平动态变化基于改进的引力模型(3),相关结果如图 1所示。从整体上看,长江中游城市群城市间协同创新水平均值由2006年的0.038上升至1.054。协同创新水平小于1的占比由最初的98.9%下降至87.8%,低水平的协同创新占比有所下降,但占据主导的态势并未显著变化。协同创新总体仍呈现强寡弱多的非平衡格局。

|

图 1 2006—2016年长江中游城市群协同创新水平变化 Fig.1 The Change of Collaborative Innovation Degree of Urban Agglomeration in the Middle Reaches of the Yangtze River (2006—2016) |

分板块来看,长江中游城市群城市间协同创新水平变化格局呈现武汉城市圈、长株潭城市群大于环鄱阳湖城市群的阶梯型。武汉城市圈和长株潭城市群协同创新均值大致呈现齐头并进趋势,环鄱阳湖城市群的协同创新水平提升缓慢。从时序上看,大致以2008年为节点,长株潭和武汉城市圈协同创新发展速度明显快于环鄱阳湖城市群,之间的差距拉大。得益于以武汉、长沙为中心辐射邻近地区的协同创新的领先高值区,整体均值提升速度加快。

3 长江中游城市群协同创新空间关联网络结构及时空演变在前文的基础上,为了进一步探究长江中游城市群城市协同创新空间关联的网络结构及特征,本文建立长江中游城市群城市间协同创新的二值矩阵,运用社会网络分析方法进行多维度分析,以更好把握其网络特征。

3.1 社会网络分析方法(social network analysis)社会网络分析方法是社会学家综合图论、概率论以及几何数学等数理学科发展起来的一种社会学研究方法。社会网络分析能够将量化数据和关系数据相结合,探析各行动者之间所形成的复杂关系以及网络结构特征,这为其它学科领域的研究开拓了新的分析视角。

(1)整体网络分析。整体网络分析能够从整体出发有效把握网络的整体结构和特征,主要包括网络整体的密度、关联度等。网络密度(D)是指网络中实际存在的连线数量占最大可能连线数的比例,反映整体网络的紧密程度。密度越大,说明网络越紧密,各节点之间的关联性越强。假设空间网络中共有N个节点,实际关系数为M个,则网络密度D=M/N(N-1)。聚类系数(CC)反映了网络中节点的相互联结程度,以表征网络的小世界特征。假设节点V的聚类系数为CV,那么整体聚类系数等于各节点聚类系数的均值[34]。

(2)个体网络分析。个体网络分析反映网络中节点的中心度,能够揭示整体网络中各节点发挥的作用和所承担角色的特征及差异。个体网络分析主要包括节点的度数中心度、中介中心度和接近中心度三个维度。度数中心度通过网络中与该节点之间有联系的节点数目来衡量。如果一个节点与其他节点之间存在的联系越多,那么该节点的度数中心度和网络地位也越高。中介中心度反映了网络节点在网络中的资源控制程度。如果节点处于许多其他两两节点之间的连线上,该节点控制其他节点之间联系的能力就强,有重要的网络中介桥梁作用。接近中心度反映的是节点不受其他网络节点控制的程度。如果一个节点与网络中所有其他节点的距离都很短,该节点就具有较高的接近中心度,能够便捷地与其他节点产生联系。

(3)凝集子群分析。凝聚子群分析是一种研究网络位置的重要方法,目的是明确网络中可能存在的子群体或小团体。凝聚子群主要考察一个网络内部节点之间存在的网络关系的互惠性和密切性、节点之间的接近性和可达性、各子群内部节点的紧密度以及各子群内部相对于内外节点之间的紧密度。凝聚子群分析可以从中观层面上明晰若干节点之间的关系及形成的子群差异,分析不同子群体在整个网络中所承担的异质角色及他们之间的互动机理。

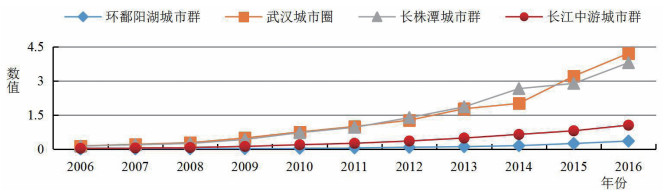

3.2 长江中游城市群协同创新空间关联网络形态演变为了有效地进行网络分析,首先需要对城市间协同创新水平的数值矩阵进行二值化处理。考虑到数据的可比性,本文采取“均数原则法”[35],以基期的协同创新度整体均值作为截断阈值,将大于该值的赋值为1,小于该值的赋值为0,对角线均赋值为0,从而使数值矩阵转化为城市之间协同创新关系的0—1无向矩阵。将二值矩阵导入ucinet软件,并运用netdraw程序可以绘得直观的网络结构形态。本文给出了2006、2011、2016不同时间截面下长江中游城市群网络的结构图形,见图 2。在网络图中,节点代表着长江中游城市群各城市,节点的连线表示城市间存在的协同创新空间关联关系,二者的交互构成了网络结构的整体形态。可以清楚地看出,空间关联逐渐突破地理和行政因素的割裂,网络中协同创新关系量不断增加。2006年,网络节点之间的联结稀疏,并存在景德镇、新余、鹰潭、抚州4个孤立节点。随着时间演进,原本的孤立节点逐渐融入网络,节点以及节点之间的关联逐渐增多,网络关系趋于密集和复杂。从节点个体观察,网络中孤立节点趋向消失,内部中心节点由最初的2个增加至4个以上,其中武汉、长沙始终处于网络的中心位置。

|

图 2 长江中游城市群协同创新空间关联网络结构图 Fig.2 Structure Graphs of Spatial Correlation Network of Collaborative Innovation of Urban Agglomeration in the Middle Reaches of the Yangtze River |

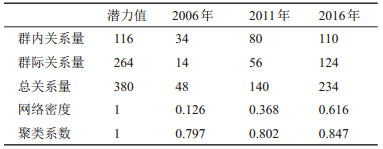

为方便分析和把握长江中游城市群整体网络特征及其动态演变,本文选择2006、2011、2016三个时间截面,计算了整体网络的相关指标,结果如表 1所示。2006年至2016年间,在所有节点最大潜在关系量为380的条件下,实际关系量由最初的48增加至234,整体网络密度由2006年的0.126上升至0.616,可见长江中游城市群协同创新空间关联网络的整体密度有较大的提升,网络呈现较快发展的趋势。聚类系数由最初的0.797增加至0.847,网络联系效率和通达性提高。但网络关系的内部构成结构还并不均衡,仍存在较大的进步空间。其中三大子城市群间实际关系量由最初的14提升至112,相较于其最大可能关系量264,群际协同创新虽有进步,但略显不足。群际①密度提升滞后于整体密度,表明三大子城市群群际城市间仍缺乏充分的协同创新,因此迫切需要健全创新合作机制,共同破除三大子城市群间的协同创新障碍,提升协同创新水平。

| 表 1 长江中游城市群整体网络特征及其动态演变 Tab.1 Whole Network Characteristics of Urban Agglomeration in the Middle Reaches of the Yangtze River and Its Evolution |

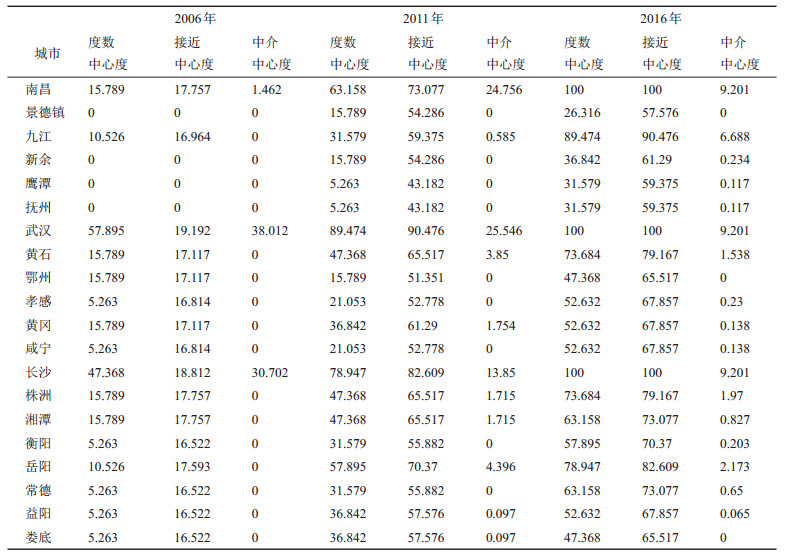

由于各城市在创新要素禀赋、创新能力和环境、创新活动规模等存在差异,同时受到地理位置、交通可达性等多方面影响,各城市节点在网络中会形成和表现出不同的作用和功能,承担异质性角色。个体网络特征分析能够清晰地反映各网络节点在整体网络中的地位和作用。通过测算,结果如表 2所示。

| 表 2 长江中游城市群网络各城市中心度及其动态演变 Tab.2 Network Centrality of Cities of Urban Agglomeration in the Middle Reaches of the Yangtze River and Its Evolution |

从度数中心度指标来看,2006—2016年间,度数中心度均值由最初的12.63提升至61.58,超过均值的网络节点由8个增加到了9个,各城市的度数中心度总体而言都有提升,这表明越来越多的节点在协同创新网络中的作用增强。武汉、长沙、南昌、株洲、黄石和湘潭6市始终高于网络平均水平,在城市群协同创新网络中处于重要的位置。而环鄱阳湖城市群的许多中小城市虽有进步,但度数中心度始终处于末位,一直未能有效地与其他城市节点产生协同互动,在网络中的作用力偏弱。度数中心度的特征及变化趋势反映了网络中存在明显的“强者恒强”的马太效应。节点的网络地位与节点的创新势能相匹配,创新实力强的城市能够吸引周边的创新要素内流,产生极化效应,形成“强者愈强”格局。创新势能低的城市则通常处于不利地位,因此需要政府部门的有效管理和调节。接近中心度的特征及变化趋势与度数中心度较为相似,因此不再赘述。

中介中心度反映的是各城市节点在网络中的中介地位和桥梁作用。2006年仅有三大省会城市的中介中心度大于0,其中武汉和长沙的中介中心度远高于均值,南昌略超零值,说明三大省会城市创新资源的控制能力最强,掌握最多的网络结构洞。而大多数群内城市处于网络边缘位置,尚未发挥网络中介传导的作用,中介中心度发展格局的不均衡性显著。2011年,南昌、武汉、长沙、岳阳4市超过均值。2016年,新增九江合计5市超过均值。武汉、长沙度数在下降,说明网络在从过度依靠武、长二核心进行联系向依靠多中介中心转变。南昌、九江和岳阳后发进步明显,攀升较快,在城市群协同创新空间网络中的中介枢纽作用逐渐凸出,对创新资源的控制度增强。其他城市的中介中心度也存在不同程度的提升,中介中心度为0的节点数由最初的17个减少至2016年的3个,仅景德镇、鄂州和娄底仍为0,中介中心度的均衡性得到提升。中介中心度逐渐由不均衡向相对均衡方向转变,这一趋势有利于创新要素在城市群网络中的充分流动和不同创新节点之间的良性互动。

综合三项个体网络指标,节点的作用结构更加多层次,网络逐步发育和完善,向多核心结构模式演变。长江中游城市群协同创新空间关联网络逐渐由最初的“武长”两核主导向“武长南”三核驱动演变,三大省会城市的网络增长极地位趋向稳定。但南昌创新力与武汉、长沙相比仍有差距,与其网络地位还未充分匹配,需要加快跟进,促进创新实力和网络地位协同提升。从网络节点的空间分布上看,长株潭城市群网络中心节点发展相对较好,数量领先,武汉城市圈次之,两者在城市群协同创新空间网络中的作用逐渐增强,环鄱阳湖城市群相对落后。多个网络次级重要中心逐渐形成,且空间分布格局受到空间邻近性的较大影响。黄石、株洲、湘潭等逐渐形成的次级中心大多邻近处于网络核心位置的省会城市,表明了网络中存在明显的“近水楼台”的空间溢出特征。邻近地区易于接受核心节点辐射溢出的外部效应,但城市的吸收能力也十分重要。南昌邻近地区还未形成重要的次级中心,一方面原因是南昌极点的创新扩散效应相对于其虹吸效应偏弱,另一方面邻近地区由于创新势差而吸收不足也是重要原因。岳阳、九江二市在空间上虽未邻近核心节点,但处于省际边界的重要区域和网络核心节点的中介处,在网络中的传导桥梁地位逐渐显现。岳阳、九江以及黄石作为“长江经济带”重大战略中的临江门户和重要的节点城市,近些年依托优势区位和政策红利支持,创新水平提升迅速,逐渐成为了长江中游城市群中以及子城市群间的重要创新交流节点。长株潭和环鄱阳湖城市群之间依然存在重要中心缺位的问题,缺乏有力创新枢纽。广大城市群外围地区缺乏重要中心节点,并在空间上与网络重要中心存在距离藩篱,创新滞后和网络边缘风险仍较大。因此有必要加快培育和建设更多的创新增长极,促进长江中游城市群协同创新空间关联网络的多中心发育强化和地理格局有序,增强中心和网络的双轮带动作用。

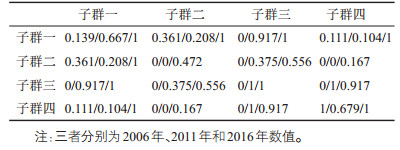

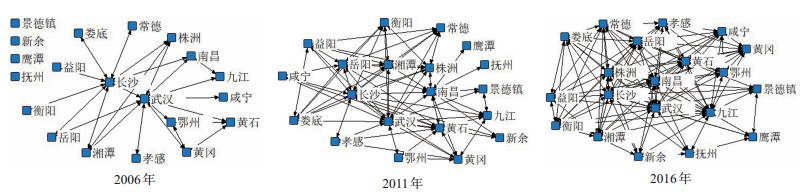

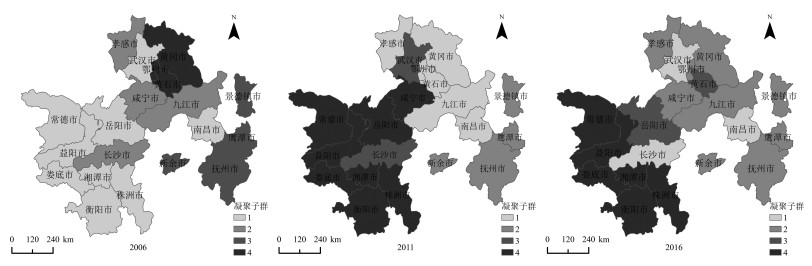

3.3.3 凝聚子群结构及其动态演变凝聚子群分析能够将网络中具有相似性质和关系密切的节点成员进行有效划分,从而明晰网络中节点所形成的不同子群体的结构特征及其互动机理,从中观层面把握网络内部的结构规律。本文通过基于迭代相关收敛法的concor程序,选择最大分割深度为2,收敛标准为0.2,对长江中游城市群网络进行凝聚子群分析,结果见图 3和表 3。

|

图 3 长江中游城市群网络凝聚子群构成及其动态演变 Fig.3 Composition of Cohesive Subgroups of Urban Agglomeration in the Middle Reaches of the Yangtze River and Its Evolution |

| 表 3 长江中游城市群网络凝聚子群网络密度 Tab.3 Network Density of Cohesive Subgroups of Urban Agglomeration in the Middle Reaches of the Yangtze River |

根据结果,长江中游城市群协同创新空间关联网络在两个不同时段均形成了四个主要的凝聚子群体,且随着协同创新内外环境的变化,各子群内部成员组成也发生了重要变化。凝聚子群实现重构,内外联系互动增强,子群之间形成了更为复杂的相互作用结构。具体而言,2006年形成的四个子群内部密度都较低,说明各子群内部成员并未产生紧密的创新互动。其中九江、长沙、咸宁、孝感形成的子群二和新余、抚州、鹰潭、景德镇构成的子群三内部更是不存在任何关系,内部城市彼此孤立,而黄冈、鄂州、黄石三市形成的子群四内部相对最为紧密,成员数量最多的子群一次之,二者内部均具有良好的自反性。从子群相互作用关系来看,四个子群之间的互动力较弱,相互作用关系稀少,仅有子群一和子群二具有较强的相互作用,各子群的角色和功能尚未显现。2011年,子群一、三和四内部密度较高,形成良好的自反性,而新余、抚州、鹰潭和景德镇构成的子群二密度为0,内部依旧孤立。从凝聚子群相互作用结构来看,武汉和长沙形成的子群三与其他三个子群均有良好的互动关系,具有较好的领导力,但其他三个子群之间的相互作用缺乏,凝聚子群结构较为简单。2016年各子群内部的网络密度得到较大提升,不仅子群内部互动更加活跃,子群之间的相互作用力也得以增强。地理距离在城市群协同创新空间关联网络中的作用有一定的弱化,跨越地理格局的创新子群形成。南昌、武汉、长沙形成的子群一不仅内部关系相当紧密,而且具有高度的溢出性,与其他三个子群均有密切的外部交流。三大省会城市拥有众多活跃的产学研创新主体,创新资源丰富,创新环境优越,在网络中占据核心地位,承担领导子群的重要功能,是网络的门户。其他子群的内部成员之间仍具有一定的空间邻近特征。以环鄱阳湖城市群中小城市为主体构成的子群二扮演边缘子群角色,内部结构最为松散,且与其他子群互动不足,尚未有效参与与其他子群的创新互动以促进自我升级,网络边缘风险较大,这与这些城市创新投入不足、创新人才外流、企业规模小、市场化程度低等有很大的关系。相对于子群二,黄石、岳阳形成的子群三和长株潭城市群众多城市构成的子群四得益于交通、区位和创新力的相对优势,内部联系较强,与领导子群也一起形成了良好的互动关系,但二者与子群二的互动度还有待提升。凝聚子群的变化表明长江中游城市群网络的子群结构既具有一定的稳定性,也具有重构性。伴随着城市群内各城市的创新水平、产业发展、政策机制等变化以及城市群整体优化发展,凝聚子群会实现新的格局重构,进一步优化升级。

4 结论与政策启示 4.1 研究结论(1)长江中游城市群城市间协同创新水平整体逐渐提升,但强寡弱多的非平衡格局并未发生显著转变。分板块变化格局呈现武汉城市圈、长株潭城市群大于环鄱阳湖城市群的阶梯型。

(2)长江中游城市群协同创新空间关联网络逐渐发育,整体密度、效率和通达度提升。三大子城市群城市间网络密度提升滞后于整体密度,子城市群城市间仍缺乏充分的协同创新。

(3)长江中游城市群协同创新空间关联网络逐步由最初的“武长”双核主导演变为“3+5”的多核心格局。武汉、长沙、南昌三省会增长极地位趋向稳定,株洲、湘潭、黄石、九江、岳阳等次级中心的地位逐渐上升,网络多中心逐步发育。但重要中心的空间分布格局尚未协调有序,城市群边缘区域仍缺乏重要中心,许多普通城市和边缘城市有待深入融入网络和发挥作用。

(4)随着创新内外环境的变化,长江中游城市群协同创新空间关联网络的凝聚子群结构也在不断变化,逐渐形成了四个凝聚子群,包括武、长、南三省会引领的领导子群、黄石—岳阳子群、长株潭中小城市子群以及以环鄱阳湖城市群中小城市为主体构成的边缘子群。凝聚子群内外联系提升,结构和功能更加复杂化和层次化。

4.2 政策启示第一,完善长江中游城市群城市间协同创新体系。长江中游城市群的各级政府部门要加强整体的统筹规划,加快出台落实协同创新的制度和政策,促进城市群创新一体化深化发展。长江中游城市群应促进创新配套相关的服务和基础设施等共建和共享,完善城市群城市间城铁、高铁和5G通信等基础设施建设,构建以“3+5”为重要中心辐射外围的多维立体的城市群创新联通网络,通过发展“互联网+工业+创新”新业态,建设跨主体、跨城市、跨省域的协同创新要素、服务、信息、成果等的综合性平台,推动大数据、物联网和云平台等技术和服务与协同创新活动融合,提升创新效率。群中各城市应健全协同创新活动配套的金融、信息服务、产权服务、成果评估和转化等一系列创新中介服务,建立和发展政产学研协同创新机制,推进知识产权保护等相关的法律制度以及技术交易转移市场的城市间的对接和体系完善,推动不同机构间、不同城市间的创新要素流动、信息交流、协同攻关和成果转化应用等多方面的创新协同合作。

第二,长江中游城市群应在其协同创新空间关联网络整体密度和效率提高的基础上加快促进网络结构优化,强化网络作用。增强武长南组成的领导子群在城市群协同创新网络中的核心引领功能,南昌要加快跟进。充分推动三省会的优秀科研院所、企业间和产业链间的创新协作,同力向高精智尖的技术领域突破,提升其城市群“引擎”的创新外部转移、辐射和带动力。黄石—岳阳子群和长株潭中小城市子群应发挥双向联系优势,完善高新技术园区建设,积极承接领导子群创新活动和产业转移,有效接收有益创新溢出,同时积极发挥外向联结功能,通过建立人才交流、创新展会、定期会议会谈、产业协同以及成果分享等长效合作机制协同带动边缘子群及弱势城市创新发展。以环鄱阳湖城市群中小城市为主体的边缘子群应加强外部联系,完善创新软硬环境建设,围绕自身优势产业和发展潜力大的重点产业,通过税收、财政、金融、人才激励计划等政策法规引导有利创新资源入园、入市,加大技术人才和职业人才培养,努力提升自身创新水平,减小网络边缘风险,以九江为中介节点,打造武—九—昌为轴带辐射周边的创新联结通道。进一步重点培育常德、新余、抚州等潜力网络中心,打造更多创新增长极,推进网络多中心发展强化、地理格局有序和凝聚子群间的密切沟通,充分发挥释放城市群协同创新网络作用力。

第三,长江中游城市群应“内育外引”,变区位优势为协同创新优势。长江中游城市群不仅要促进群内创新协同网络化,也应积极构建创新外部网络,抓住机遇,积极发挥在“一带一路”和“长江经济带”国家重要战略中承东启西的积极作用,与长三角、成渝、粤港澳大湾区以及国外的创新高地保持密切互动和合作,引进吸收国内外先进经验、人才、资金等有益资源,促进创新成果外出,强化与外界的协同创新优势。

注释:

① 群内指长江中游城市群三大子城市群内部,群际指三大子城市群之间。

| [1] |

崔志新, 陈耀. 区域技术创新协同的影响因素研究——基于京津冀和长三角区域面板数据的实证分析[J]. 经济与管理, 2019, 33(3): 1-8. [Cui Zhixin, Chen Yao. Research on the influence factors of regional technological innovation collaboration[J]. Economy and Management, 2019, 33(3): 1-8.] |

| [2] |

Katerndahl D. Evolution of the research collaboration network in a productive department[J]. Journal of Evaluation in Clinical Practice, 2012, 18(1): 195-201. DOI:10.1111/j.1365-2753.2011.01791.x |

| [3] |

Ahuja G. Collaboration networks, structural holes, and innovation:A longitudinal study[J]. Administrative Science Quarterly, 2000, 45(3): 425-455. DOI:10.2307/2667105 |

| [4] |

陈劲, 阳银娟. 协同创新的理论基础与内涵[J]. 科学学研究, 2012, 30(2): 161-164. [Chen Jin, Yang Yinjuan. Theoretical basis and content for collaborative innovation[J]. Studies in Science of Science, 2012, 30(2): 161-164.] |

| [5] |

白俊红, 陈玉和, 李婧. 企业内部创新协同及其影响要素研究[J]. 科学学研究, 2008, 26(2): 409-413, 434. [Bai Junhong, Chen Yuhe, Li Jing. Innovation synergy and its influential factors inside enterprise[J]. Studies in Science of Science, 2008, 26(2): 409-413, 434.] |

| [6] |

周正, 尹玲娜, 蔡兵. 我国产学研协同创新动力机制研究[J]. 软科学, 2013, 27(7): 52-56. [Zhou Zheng, Yin Lingna, Cai Bing. Research on dynamic mechanism of industry-university-research institute collaborative innovation in China[J]. Soft Science, 2013, 27(7): 52-56.] |

| [7] |

王进富, 张颖颖, 苏世彬, 等. 产学研协同创新机制研究——一个理论分析框架[J]. 科技进步与对策, 2013, 30(16): 1-6. [Wang Jinfu, Zhang Yingying, Su Shibin, et al. Research on the mechenism of CEEUSRO collaborative innovation based on a theoretical research framework[J]. Science & Technology Progress and Policy, 2013, 30(16): 1-6.] |

| [8] |

高建新. 区域协同创新的形成机理及影响因素研究[J]. 科技管理研究, 2013, 33(10): 74-78. [Gao Jianxin. Research on formation mechanism and influencing factors of regional collaborative innovation[J]. Science and Technology Management Research, 2013, 33(10): 74-78.] |

| [9] |

李道先, 罗昆. 协同创新视角下地方高校产学研合作的实现途径[J]. 高校教育管理, 2012, 6(6): 20-23. [Li Daoxian, Luo Kun. Ways to promote the industry-university-research cooperation of local colleges:A collaborative innovation perspective[J]. Journal of Higher Education Management, 2012, 6(6): 20-23.] |

| [10] |

Tuominen M, Anttila M. Strategising for innovation and interfirm collaboration:Capability analysis in assessing competitive superiority[J]. International Journal of Technology Management, 2006, 33(2/3): 214. DOI:10.1504/IJTM.2006.008312 |

| [11] |

Freeman C, Pinter. Technology, policy, and economic performance:Lessons from Japan[J]. R & D Management, 2010, 19(3): 278-279. |

| [12] |

Cooke P, Uranga M G, Etxebarria G. Regional systems of innovation:An evolutionary perspective[J]. Environment and Planning, 1998, 30(9): 1563-1584. DOI:10.1068/a301563 |

| [13] |

王志宝, 孙铁山, 李国平. 区域协同创新研究进展与展望[J]. 软科学, 2013, 27(1): 1-4, 9. [Wang Zhibao, Sun Tieshan, Li Guoping. Research progress and prospect of regional synergy innovation[J]. Soft Science, 2013, 27(1): 1-4, 9.] |

| [14] |

高丽娜, 蒋伏心, 熊季霞. 区域协同创新的形成机理及空间特性[J]. 工业技术经济, 2014, 33(3): 25-32. [Gao Lina, Jiang Fuxin, Xiong Jixia. Study on the formation mechanism and spatial characteristics of regional cooperative innovation[J]. Journal of Industrial Technological Economics, 2014, 33(3): 25-32.] |

| [15] |

崔新健, 崔志新. 多区域协同创新演化路径研究——构建3×3区域协同创新模式[J]. 经济社会体制比较, 2018(3): 53-62. [Cui Xinjian, Cui Zhixin. The evolution path of multi-regional collaborative innovation:Building the 3×3 mode of re-gional collaborative innovation[J]. Comparative Economic & Social Systems, 2018(3): 53-62.] |

| [16] |

鲁继通. 京津冀区域协同创新能力测度与评价——基于复合系统协同度模型[J]. 科技管理研究, 2015, 35(24): 165-170, 176. [Lu Jitong. Measurement and evaluation of Beijing-Tianjin-Hebei regional collaborative innovation ability based on coordinating measurement model with respect to composite system[J]. Science and Technology Management Research, 2015, 35(24): 165-170, 176.] |

| [17] |

邓富民, 张金光, 梁学栋. 基于协调度-管理熵的区域协同创新能力测度[J]. 科技进步与对策, 2014, 31(5): 113-117. [Deng Fumin, Zhang Jinguang, Liang Xuedong. Measurement on the capability of regional collaborative innovation based on coordination degreemanagement entropy[J]. Science & Technology Progress and Policy, 2014, 31(5): 113-117.] |

| [18] |

李美娟, 魏寅坤, 徐林明. 基于灰靶理论的区域协同创新能力动态评价与分析[J]. 科学学与科学技术管理, 2017, 38(8): 122-132. [Li Meijuan, Wei Yinkun, Xu Linming. Dynamic evaluation and analysis on regional collaborative innovation capabilities based on grey target[J]. Science of Science and Management of S. & T., 2017, 38(8): 122-132.] |

| [19] |

夏丽娟, 谢富纪, 付丙海. 邻近性视角下的跨区域产学协同创新网络及影响因素分析[J]. 管理学报, 2017, 14(12): 1795-1803. [Xia Lijuan, Xie Fuji, Fu Binghai. The network evolution of China cross region industry-university collaborative innovation and the analysis of influencing factors based on the perspective of proximity[J]. Chinese Journal of Management, 2017, 14(12): 1795-1803.] |

| [20] |

周灵玥, 彭华涛. 中心城市对城市群协同创新效应影响的比较[J]. 统计与决策, 2019, 35(11): 98-101. [Zhou Lingyue, Peng Huatao. Comparison of the influence of central cities on the collaborative innovation effect of urban agglomerations[J]. Statistics & Decision, 2019, 35(11): 98-101.] |

| [21] |

吴卫红, 李娜娜, 张爱美, 等. 京津冀省市间创新能力相似性、耦合性及多维邻近性对协同创新的影响[J]. 科技进步与对策, 2016, 33(9): 24-29. [Wu Weihong, Li Nana, Zhang Aimei, et al. Study on the impact of the innovation ability's similarity, coupling, and multidimensional proximity on the collaborative innovation in Beijin-Tianjin-Hebei between provinces and cities[J]. Science & Technology Progress and Policy, 2016, 33(9): 24-29.] |

| [22] |

Cantner U, Graf H. The network of innovators in Jena:An application of social network analysis[J]. Research Policy, 2006, 35(4): 463-480. DOI:10.1016/j.respol.2006.01.002 |

| [23] |

Yoon J, Park H W. Triple helix dynamics of South Korea's innovation system:A network analysis of inter-regional technological collaborations[J]. Quality & Quantity, 2017, 51(3): 989-1007. |

| [24] |

宋旭光, 赵雨涵. 中国区域创新空间关联及其影响因素研究[J]. 数量经济技术经济研究, 2018, 35(7): 22-40. [Song Xuguang, Zhao Yuhan. Study on the spatial correlation of regional innovation in China and its influencing factors[J]. The Journal of Quantitative & Technical Economics, 2018, 35(7): 22-40.] |

| [25] |

周灿, 曾刚, 曹贤忠. 中国城市创新网络结构与创新能力研究[J]. 地理研究, 2017, 36(7): 1297-1308. [Zhou Can, Zeng Gang, Cao Xianzhong. Chinese intercity innovation networks structure and city innovation capability[J]. Geographical Research, 2017, 36(7): 1297-1308.] |

| [26] |

唐建荣, 李晨瑞, 倪攀. 长三角城市群创新网络结构及其驱动因素研究[J]. 上海经济研究, 2018(11): 63-76. [Tang Jianrong, Li Chenrui, Ni Pan. Research on innovation network structure and driving factors of urban agglomeration in the Yangtze River Delta[J]. Shanghai Economic Research, 2018(11): 63-76.] |

| [27] |

叶一军, 顾新, 李晖, 等. 跨行政区域创新体系下创新主体间协同创新模式研究[J]. 科技进步与对策, 2014, 31(16): 29-33. [Ye Yijun, Gu Xin, Li Hui, et al. Research on collaborative innovation model among innovation subjects under cross administrative regional innovation system[J]. Science & Technology Progress and Policy, 2014, 31(16): 29-33.] |

| [28] |

解学梅. 都市圈协同创新机理研究:基于协同学的区域创新观[J]. 科学技术哲学研究, 2011, 28(1): 95-99. [Xie Xuemei. Research on the mechanism of synergetic innovation in metropolitan area:Regional innovation view based on synergetics[J]. Studies in Philosophy of Science and Technology, 2011, 28(1): 95-99.] |

| [29] |

李琳, 曾巍. 地理邻近、认知邻近对省际边界区域经济协同发展影响机制研究——基于对中三角、长三角省际边界区域的实证[J]. 华东经济管理, 2016, 30(5): 1-8, 193. [Li Lin, Zeng Wei. A study on the mechanism of the impact of geographical proximity and cognitive proximity on the coordinated development of the interprovincial boundary regional economies:An empirical analysis of the Central Delta and the Yangtze River Delta[J]. East China Economic Management, 2016, 30(5): 1-8, 193.] |

| [30] |

白俊红, 王钺. 研发要素的区际流动是否促进了创新效率的提升[J]. 中国科技论坛, 2015(12): 27-32. [Bai Junhong, Wang Yue. Whether the inter-regional flow of R & D elements promotes the improvement of innovation efficiency[J]. Forum on Science and Technology in China, 2015(12): 27-32.] |

| [31] |

吕海萍, 池仁勇, 化祥雨. 创新资源协同空间联系与区域经济增长——基于中国省域数据的实证分析[J]. 地理科学, 2017, 37(11): 1649-1658. [Lv Haiping, Chi Renyong, Hua Xiangyu. Spatial linkages of innovative resources synergy and its impacts on regional economic growth:An empirical study based on Chinese provincial data[J]. Scientia Geographica Sinica, 2017, 37(11): 1649-1658.] |

| [32] |

李琳, 龚胜. 长江中游城市群协同创新度动态评估与比较[J]. 科技进步与对策, 2015, 32(23): 118-124. [Li Lin, Gong Sheng. Dynamic evaluation and comparison of collaborative innovation degree of urban agglomeration in the middle reaches of the Yangtze River[J]. Science & Technology Progress and Policy, 2015, 32(23): 118-124.] |

| [33] |

李金滟, 李泽宇, 李超. 城市绿色创新效率实证研究——来自长江中游城市群的证据[J]. 江西财经大学学报, 2016(6): 3-16. [Li Jinyan, Li Zeyu, Li Chao. An empirical study on the efficiency of urban green innovation:Evidence from urban agglomeration in the middle reaches of the Yangtze River[J]. Journal of Jiangxi University of Finance and Economics, 2016(6): 3-16.] |

| [34] |

刘军. 整体网分析讲义:UCINET软件实用指南(第2版)[M]. 上海: 格致出版社, 2014: 216-219. [Liu Jun. Lectures on Whole Network Approach:A Practical Guide to UCINET (2nd)[M]. Shanghai: Truth and Wisdom Press, 2014: 216-219.]

|

| [35] |

李琳, 牛婷玉. 基于SNA的区域创新产出空间关联网络结构演变[J]. 经济地理, 2017, 37(9): 19-25, 61. [Li Lin, Niu Tingyu. Evolution of spatial correlation network structure of regional innovation output based on SNA[J]. Economic Geography, 2017, 37(9): 19-25, 61.] |