2. 华东师范大学 城市与区域科学学院, 上海 200062;

3. 华东师范大学 国家教育宏观政策研究院, 上海 200062

2. School of Urban and Regional Science, East China Normal University, Shanghai 200062, China;

3. National Institutes of Educational Policy Research, East China Normal University, Shanghai 200062, China

20世纪中叶以来,全球化和多边主义机制呈现跨越地理屏障、超越国家边界的过程,世界各国比以往任何时候都更加紧密地连为一体[1, 2]。然而,2008年金融危机以来全球经济复苏乏力,全球化和多边主义机制受到欧美国家越来越多的质疑[3],逆全球化、单边主义、偏好封闭、孤立的保护主义愈演愈烈[4, 5]。持续多年的全球化和多边主义究竟何去何从?这不仅关乎未来人类社会的福祉,同时也将影响人类命运共同体的构建进程。国际组织是全球化的推动者,是多边机制的供给者和维护者,作为国家之间交往合作的产物,国际组织的发展与兴盛是当代国际政治中最令人瞩目的现象之一,在国际事务中扮演着不可忽视的角色[6, 7]。国际组织一般是由两个以上跨越国界的政府、社团或个人基于共同的目标和特定的利益而建立的各种组织[8]。国际组织机构则是确保国际组织有效运行的行政管理机构[9],国际组织机构的落户意味着国际会议、国际活动和国际交往的增加,其地理位置所在国可凭借主场优势,利用这些国际会议及活动扩大国际交往和对外开放,在国际事务中获得较大的话语权,塑造国际机制,拓展国家利益,提高国际影响力[10]。因此,如何引入和集聚更多国际组织机构成为很多国家关注的焦点。

地缘政治学者大多将研究对象落在国家尺度上[11, 12],对国际组织的关注多存在于国际政治和国际关系的研究中[7, 13, 14]。关于国际组织的研究大致经历了三个阶段:第一阶段是两次世界大战之间,这一时期国际组织数量较少,研究样本不足,学者们通常以案例分析的方法研究国际组织的制度架构,乌托邦式地设想通过组建国际组织,加强国际合作避免大规模的世界战争[15, 16]。第二阶段是“冷战”期间,第二次世界大战结束后,以联合国、世界货币基金组织、国际开发银行等为代表国际组织纷纷成立,研究样本的丰富带来了研究问题的极大拓展,学者们开始从现实主义和自由主义的理论层面探讨国际组织的功能、运行机制及其在国际事务中的自主性,研究对象以政府间国际组织为主[17]。第三阶段是冷战结束至今,全球化的快速发展使得国家间的互动交流越发频繁,国际组织的地位得到极大提高,一些专业性和区域性的非政府间国际组织得到迅猛发展[18, 19],与此同时气候变化、环境污染、贫富差距、恐怖主义等全球性问题突出,随着新兴力量的崛起,国际格局也在快速发生变化,在研究国际组织社会化与全球治理的同时,学者开始对联合国、世界银行、世界贸易组织、国际货币基金组织等国际组织的改革进行探讨[20]。

总结当前研究,我们可以发现:①对国际组织的相关研究中地理学者参与度较弱,更多的是国际关系、国际政治学者对国际组织的运行机制、组织框架和功能作用的研究,缺乏从空间的视角对国际组织机构这一重要地缘战略对象的研究。②对国际组织的相关研究大多仅限于当前的国际现状,个别国际关系和国际政治学者从历史事件的视角对国际组织的发展加以追溯,缺乏从长时间序列梳理国际组织的时空演化规律。③对国际组织内部的组织框架和运行机制分析较多,但对其外部地理集聚模式和区位影响因素的挖掘较少。综上,本文将系统刻画百年来国际组织机构地理位置的时空演化规律,厘清国际组织机构地理位置集聚模式及其影响因素,以期唤起学界对国际组织机构地理布局的关注与重视,为中国参与国际组织和多边机制的制定提供参考。

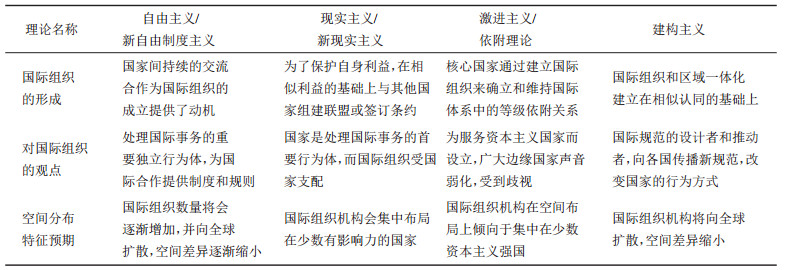

2 相关理论流派争鸣与空间预期国际组织的发展与兴盛是当代国际政治中最令人瞩目的现象之一,如何认识这一国际现象,自由主义、现实主义、激进主义和建构主义学派有着不同的理论观点与意义诠释(表 1),研究希望通过对相关理论的辨析,找到国际组织机构地理位置的时空演化根源,并通过后文的实证分析对相关理论流派加以佐证。

| 表 1 国际组织机构地理位置时空演化中的理论视角 Tab.1 Theoretical Perspective of Spatio-temporal Evolution of Geographical Location of International Organization Institutions |

自由主义和新自由制度主义理论认为国际社会并不是绝对意义上的无政府状态,当前全球诸多问题,如战争、环境变化、恐怖主义等可以通过国家间的合作加以解决。合作带来的收益使得合作成为国家的合理选择,国家间持续的交流合作为国际组织的成立提供了良好契机[21]。自由主义理论认为国际组织是国家为了解决全球性问题进行合作互动的平台,国家之间持续的互动产生了国际组织,而国际组织又反过来为国家间合作提供制度框架,减少合作过程中的交易成本和机会成本[22]。因此,可以预期国际组织的数量将会随着国际交流的深入而逐渐增加,并在全球范围内扩散,国际组织机构在空间上的差异性将会逐渐减小。

现实主义和新现实主义理论认为国际组织是霸权国家和大国政治的产物,是大国为了保护自身利益,在相似利益的基础上与其他国家组建的联盟或签订的条约,通过设计、建立和控制国际组织强化大国的国际地位[23]。所以,现实主义理论认为国际社会处于无政府状态,没有凌驾于国家之上的国际行为体,国家是处理国际事务的首要行为体,而国际组织仅仅是大国的政治工具,虽然能够发挥有限的作用,但是它们不是独立自主的,受到大国支配,为大国利益服务[24, 25]。因此,可以预期国际组织机构的地理位置将会集中布局在少数有影响力的大国之中。

激进主义和依附理论是源于马克思主义理论对阶层权利关系的讨论扩展到国际政治和国际关系层面,认为资本主义对利润的追求产生了等级制的国际体系,核心国家通过建立国际组织来确立和维持国际体系中的等级依附关系[26]。所以,国际组织是资本主义国家和资产阶级用来对边缘国家或地区进行剥削获取经济利益的工具。国际组织是为服务资本主义国家而设立,广大边缘国家在国际组织中的声音被弱化,受到歧视[27]。因此,可以预期国际组织机构在空间布局上会倾向于集中在少数资本主义强国。

建构主义认为国际组织是国家在相似的信仰、规范、观念、习俗等社会文化的基础上互动产生的,国际组织是国际规范的设计者和推动者[28]。国际组织和国家之间是一种双向的建构关系,即国家之间的互动建构了国际组织和国际制度,而国际组织所宣扬的国际规范和价值观亦建构和影响着国家的行为方式[29, 30],如国家之间频繁的贸易往来建构了世界贸易组织(World Trade Organization,WTO),而世界贸易组织制定的国际贸易规范又影响着各国的贸易行为和经济发展方式。因此,可以预期随着普世性的规范和文化的传播,各国趋同发展,国际组织机构会随之在全球范围内扩散,空间差异缩小。

3 数据来源与研究方法 3.1 数据来源及说明国际协会联盟(Union of International Associations)是研究、监测和提供有关国际组织、国际协会信息的权威机构,其数据库中的信息数据被众多学者用来研究全球化、国际政治、国际关系、区域一体化等相关议题[10, 18, 20]。本文利用专业数据爬取软件从国际协会联盟网站(https://ybio.brillonline.com/ybio/)提取1918—2017年46321条数据,去除无常驻机构(无秘书处)、会议系列的组织数据,筛选出26457个有确切成立年份和常驻机构的国际组织数据作为本文研究国际组织机构地理位置时空演化的基础数据。国际组织分为政府间国际组织和非政府间国际组织,政府间国际组织是各国政府为了解决共同面临的问题和特定的目标,根据达成的国际条约而组建的机构[31],非政府间国际组织是各国的民间社团或个人,为了某些共同利益,以非盈利方式合法组建从事国际活动的组织[18],对国际会议的筹备、议题提出、决议起草、会议召开、决议签署和监督执行产生重要影响[32]。影响因素分析中涉及的国际商品贸易网络数据来源于联合国商品贸易数据库,全球留学生流动网络数据来源于联合国教科文组织数据库,科学研究合作网络数据来源于汤森路透(Thomson Reuters)的Web of Science(WOS)核心合集,各国GDP和人均GDP数据来源于世界银行数据库。

3.2 研究方法(1)矢量数据符号法

根据国际组织的性质(政府间/非政府间)、成立的时间、机构所在国别等信息,对筛选得到的26457个国际组织逐条通过国际组织官网、维基百科、谷歌地图的途径查询获取国际组织机构地理位置坐标数据,运用矢量数据符号法[33]分时段对国际组织机构地理位置的空间分布特征进行可视化表达,以揭示国际组织机构地理位置的空间数量等级特征。

(2)负二项回归模型

在变量选取上,通过对相关理论的辨析发现,不管是自由主义理论还是现实主义理论或激进主义理论又或是建构主义理论,至少有一点共识,国际组织是在国家的持续互动中产生的,国家之间的合作为国际组织的产生提供了动机[23]。因此,可以推断,国家在各种国际交流合作网络中的中心性会对国际组织机构地理位置的布局产生重要影响。鉴于此,研究分别对国家在全球贸易、文化交流、科研合作等网络中的中心性加以考量。此外,国际组织机构的空间集聚具有其特定的文化路径依赖性,即一国的历史性组织文化遗产可能会对后期国际组织机构的空间集聚产生重要影响,因此研究将其作为核心解释变量之一。经济条件是国际组织机构设立的基础,国际组织机构运行所需的土地、建筑和基础设施需要经济支撑,所以本文将国家的经济发展水平作为控制变量。

鉴于国际组织机构数量是非负整数的特征,并且具有离散特性,研究使用负二项回归模型对其影响因素进行估计[34]。其公式如下:

|

(1) |

式中,α为常数项,εi为随机误差项,IOi是国家i在2000年以后成立的国际组织机构数量,是模型的被解释变量;ECi、CCi、STCi、HOCi是模型的核心解释变量,分别表示国家i的经济影响力、文化影响力、科技影响力和历史性组织文化遗产,其中经济影响力用国家在全球贸易网络中的中心性,即国家在全球贸易网络中联系的国家数量来衡量;文化影响力用国家在全球文化交流网络中的中心性,即国家在全球留学网络中联系的国家数量来衡量;科技影响力用国家在全球科研合作网络中的中心性,即国家在全球科研论文合作网络中联系的国家数量来衡量,历史性组织文化遗产用国家在2000年以前拥有的国际组织机构数量衡量;GDPi、AGDPi是模型的控制变量,表示国家i的经济发展水平,用GDP和人均GDP衡量。

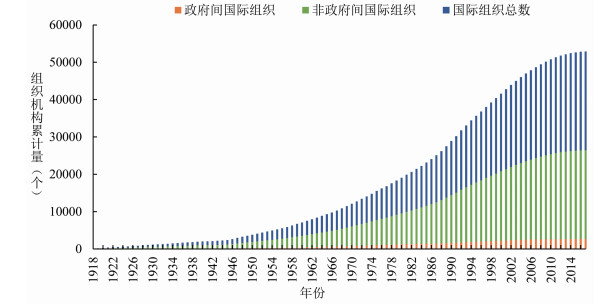

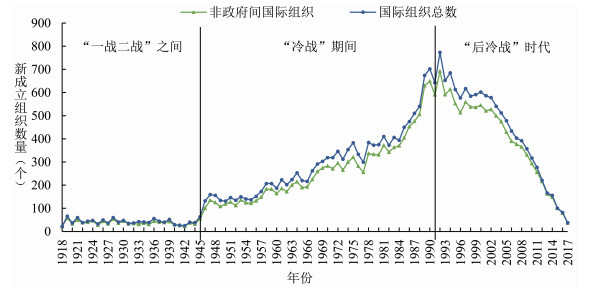

4 国际组织机构地理位置的时空演化特征 4.1 国际组织成立的时序演化累计数量来看,国际组织从1918年的22个增加到2017年的26438个,百年间增长了1200倍,可谓呈几何数量级增长。其中,非政府间国际组织增长最为显著,从1918年的22个迅速增加到2017年的23771个,增长了1079倍。政府间国际组织从1918年0个(1918年无新政府间国际组织成立)增加到2667个(图 1)。从时序演化来看,“一战二战”之间新成立国际组织数量较少,且增长缓慢,1918年至1945年新增国际组织1191个,平均每年成立43个。“二战”结束至“冷战”期间是国际组织发展黄金时期,1946年至1991年新增国际组织13914个,平均每年成立302个。“后冷战时代”新成立国际组织机构数量陡然下降,1992年新成立国际组织773个,是1918年以来最多的一年,此后每年数量迅速减少,2017年新成立国际组织数量减少为38个(图 2)。思其原因有三点:其一,以联合国、国际货币基金组织、世界银行、世界贸易组织等先前成立的国际组织职能范围日趋扩大、机构设置日趋完善,一定程度上抑制了新兴国际组织的设立。其二,新世纪以来无固定组织机构的国际会议日趋增多,成为协调全球经济社会发展的重要平台,如G20、金砖国家领导人峰会以及各种国际合作高峰论坛等。其三,日渐盛行的单边主义和“逆全球化”浪潮的冲击,破坏了全球治理规则,削弱了国际组织的功能和地位,抑制了新兴国际组织的成立。

|

图 1 1918—2017年国际组织累计数量时序演化特征 Fig.1 Evolution Characteristics of Cumulative Number of International Organizations in 1918—2017 |

|

图 2 1918—2017年新成立的国际组织数量时序演化特征 Fig.2 Evolution Characteristics of the Number of Newly Established International Organizations in 1918—2017 |

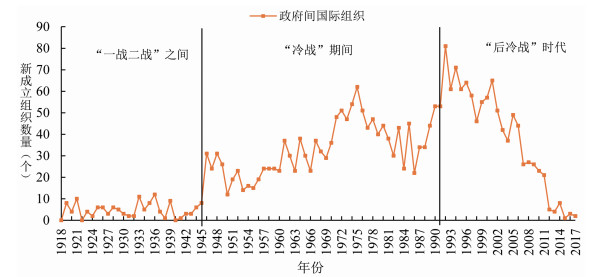

从非政府间和政府间国际组织成立的时序演化来看,“一战二战”之间成立的非政府间国际组织和政府间国际组织均较少,1918年至1945年新成立非政府间国际组织1059个,新成立政府间国际组织132个。“二战”结束至“冷战”期间,是非政府间和政府间国际组织发展的黄金时期,期间新成立非政府间国际组织12367个,平均每年成立267个,政府间国际组织新成立1547个,平均每年成立34个,但在1975年至1986年期间出现了一个迅速下滑阶段。“冷战”结束至今新成立非政府间和政府间国际组织数量呈迅速下降趋势,期间新成立非政府间国际组织10345个,比上一时期减少2022个,政府间国际组织988个,比上一时期减少559个(图 2、图 3)。

|

图 3 1918—2017年新成立政府间国际组织数量时序演化特征 Fig.3 Evolution Characteristics of the Number of Newly Established Intergovernmental International Organizations in 1918—2017 |

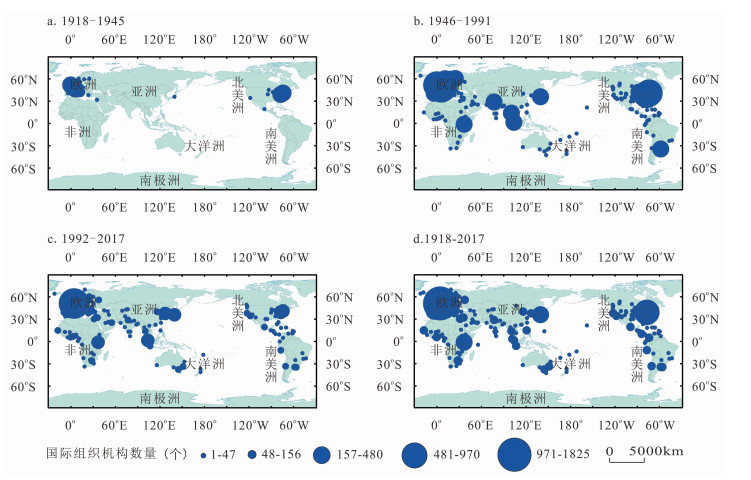

1918年至1945年,国际组织机构主要集中在美国、英国、法国、瑞士、比利时、德国等欧美资本主义强国,亚洲、非洲和拉丁美洲国家分布极少。1946年至1991年,新成立的国际组织机构依然集中在欧洲和北美地区,占这一时期全球总数的80%。但国际组织结构在空间范围上得到迅速扩散,从北美和西欧迅速向亚洲、非洲和拉丁美洲国家扩散,亚洲新增国际组织机构1289个,非洲、南美洲和大洋洲从无到有,分别新增国际组织机构705个、438个和368个。“二战”结束至“冷战”期间,复杂的国际政治环境为国际组织的发展提供了良好的时空机缘,亚洲、非洲和拉丁美洲国家经过民族解放和去殖民化运动,纷纷独立,国际社会规模骤然扩大数倍,全球从殖民宗主治理体系转变为主权治理体系,出现多元化的国际格局,广大的第三世界国家为了维护民族独立,发展民族经济,组织和创立了众多自己的国际组织。1992年至2017年,新成立的国际组织机构依然主要集中于欧洲地区,占这一时期全球总数的53%。值得注意的是这一时期亚洲,特别是东亚和东南亚国家更加积极地参与国际政治和全球治理当中,建立和引进了920个国际组织机构入驻,北美地区的全球占比开始逐渐减少(图 4)。

|

图 4 1918—2017年以来新成立国际组织机构地理位置的空间演化特征 Fig.4 Spatial Evolution Characteristics of Geographical Location of Newly Established International Organization Institutions in 1918—2017 注:该图根据国家测绘地理信息局1:1.1亿标准地图(审图号:GS(2016)1666)号)绘制,底图无修改。 |

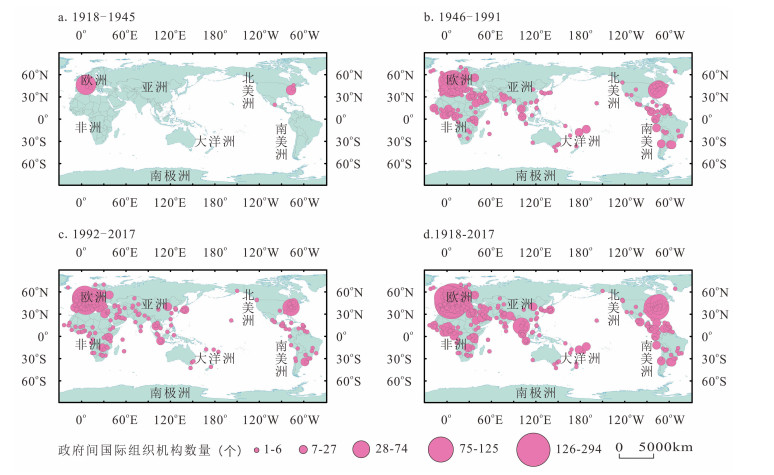

1918年至1945年,成立的政府间国际组织较少,且高度集中在瑞士、美国、法国、加拿大和意大利等北美和欧洲国家,占这一时期全球总数的95%。1946年至1991年,是政府间国际组织机构地理位置向全球扩散的第一波浪潮,虽然新成立机构依然主要集中在欧洲和北美地区,但其全球占比已从上一时期的95%下降至66%,亚洲、非洲、拉丁美洲开始由原来的零星点点转变为全面开花的局面,其中亚洲成立177个,主要集中在泰国、沙特阿拉伯、科威特、印度和日本;非洲成立195个,主要集中在埃及、肯尼亚、塞内加尔和喀麦隆;拉丁美洲成立135个,主要集中在厄瓜多尔、智利和哥斯达黎加。1992年至2017年,新成立的政府间国际组织机构地理位置的空间扩散范围超过以往任何时期,涉及全球142个国家或地区,欧洲新成立政府间国际组织552个,主要集中在法国、瑞士、比利时、英国和德国。亚洲新成立政府间国际组织152个,主要集中在印度尼西亚、泰国、中国、土耳其和日本(图 5)。

|

图 5 1918—2017年新成立政府间国际组织机构地理位置的空间演化特征 Fig.5 Spatial Evolution Characteristics of Geographical Location of Newly Established Intergovernmental International Organization Institutions in 1918—2017 注:该图根据国家测绘地理信息局1: 1.1亿标准地图(审图号:GS(2016)1666)号)绘制,底图无修改。 |

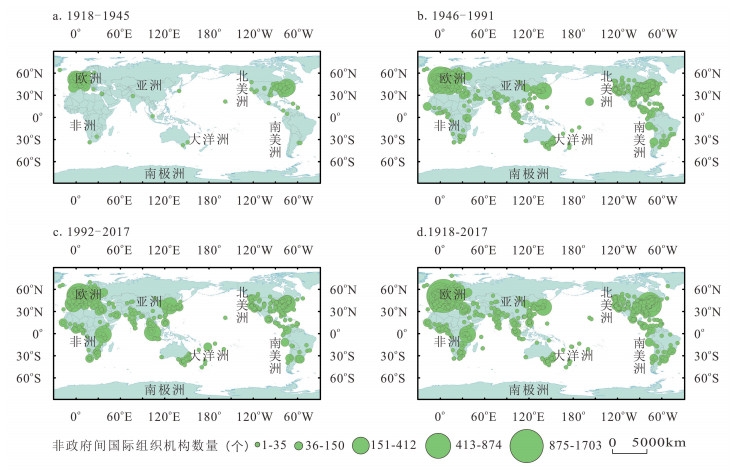

非政府间国际组织机构在空间扩散范围上远远大于政府间国际组织机构。1918年至1945年,非政府间国际组织机构除了在亚洲、非洲、拉丁美洲少数几个国家零星分布外,主要集中在美国和欧洲国家,占这一时期全球总数的91%。1946年至1991年,虽然绝大多数非政府间国际组织机构依然集中在北美和欧洲国家,占到这一时期全球总数的81%,但开始向亚洲、非洲、拉丁美洲国家扩散,涉及全球164个国家或地区,其中亚洲在这一时期成立1109个,主要集中在日本、印度、菲律宾和以色列;非洲成立510个,主要集中在南非、肯尼亚和埃及;拉丁美洲地区成立589个,主要集中在阿根廷、墨西哥和巴西。1992年至2017年,虽然新成立非政府间国际组织总数不断下降,但其机构空间扩散范围在逐渐扩大,涉及到全球174个国家或地区,越来越多的民众和机构参与到非政府间国际组织的组建中。这一时期欧洲成立5494个,占全球总数的53%,主要集中在比利时、英国、法国、德国和荷兰;亚洲成立1232个,占全球总数的12%,主要集中在日本、印度、韩国、新加坡和中国;北美主要集中在美国和加拿大(249个),非洲主要集中南非、肯尼亚和尼日利亚(图 6)。

|

图 6 1918—2017年非政府间国际组织机构地理位置的空间演化特征 Fig.6 Spatial Evolution Characteristics of Geographical Location of Non-governmental International Organization Institutions in 1918—2017 注:该图根据国家测绘地理信息局1: 1.1亿标准地图(审图号:GS(2016)1666)号)绘制,底图无修改。 |

对百年来国际组织机构地理位置的时空演化考察来看,总数排在全球前10的是美国、英国、比利时、法国、德国、瑞士、荷兰、意大利、加拿大、澳大利亚。就城市而言,总数排在全球前10的是布鲁塞尔、伦敦、巴黎、日内瓦、华盛顿、纽约、维也纳、罗马、斯特拉斯堡、东京。这些国家和城市为何能够集聚如此之多的国际组织机构,尽管其原因机制错综复杂,但其背后普遍性的规律值得深入挖掘。研究总结3种国际组织机构地理集聚模式:

(1)永久中立国集聚模式。永久中立国是在强国和国际公约的担保下,承诺除自卫抵抗外来入侵攻击外,永久不与其他国家交战,并且不对交战双方采取敌对行动,或者任何可能导致其卷入战争的直接或者间接行为的国家[35]。瑞士和奥地利是国际法承认的两个永久中立国,其主要城市日内瓦和维也纳是国际政治网络中的两个核心城市,是众多国际组织机构总部所在地,被称为“和平之城”、“联合国城”。永久中立国对国际组织机构集聚有两大区位优势:其一,象征着和平与中立,这与国际组织的宗旨和发展目标相吻合,所以其象征意义成为吸引国际组织机构入驻的首要区位因子;其二,保证国际组织机构运行不受战争或意识斗争影响的政治环境,永久中立国拥有的独特政治环境可以保证国际组织机构运行不受外部因素干扰和破坏,这是吸引国际组织机构入驻的重要区位因子。

(2)强国集聚模式。如同现实主义和激进主义等理论流派所说,国际组织是国家间交往的产物,因而不可避免的带有浓厚的政治色彩,其诞生和发展始终与大国强权的兴衰休戚与共。作为超级大国的美国是“二战”后国际秩序的制定者和多边机制的设计者,发起和建立了包括联合国、国际货币基金组织、世界银行等在内的众多国际组织,对维护其世界霸权地位,拓展国家利益发挥着至关重要的作用,其首都华盛顿和最大城市纽约自然成为众多国际组织机构的集聚地。英国和法国在很长一段时间处于世界舞台的中心,尽管受到第二次世界大战的冲击走向衰落,但是其早起积累下的组织文化遗产,依然使他们成为众多国际组织机构的集聚地。所以,无论是曾经的世界强国,还是当前的超级大国,他们的共同特点都是在崛起和兴盛的过程中主导了国际秩序的设计和国际格局的形成,在国际交往中具有不可忽视的影响力,而国际组织机构就是他们施展国际影响力和话语权的最佳平台和途径。

(3)区域中心国集聚模式。除了永久中立国和大国之外,一些具有独特区位优势的国家或地区也会成为国际组织机构集聚地。比利时既非大国,也不是永久中立国,但是其首都布鲁塞尔却是全球拥有最多国际组织机构的城市,其集聚国际组织机构的优势在于绝佳的地理区位优势,比利时处于欧洲的中心地带,被称为“欧洲心脏”,在交通上,比利时处于南北欧和东西欧的“十字路口”,地处欧洲交通要冲,在文化上,比利时是西欧各国文化的融合体,官方语言有法语、荷兰语、德语三种,这些区位因子共同成就了其欧洲政治中心的地位,是欧洲联盟、北大西洋公约组织等众多国际组织机构总部所在地。南非、巴西、印度、肯尼亚、新加坡、泰国等正是由于其区域中心国的区位优势,成为众多区域性国际组织机构总部集聚地。

综上,国际组织机构地理位置的集聚与扩散一定程度上符合自由主义和建构主义的理论预期,逐渐从西欧和北美向亚、非、拉地区扩散。从国际组织机构地理位置的国家选址来看,又不完全如自由主义和建构主义的理论预期,其地理位置的选择并不是无差别均等化的,而是倾向于区域性有影响力的中心国家,这一点符合现实主义的理论预期。从国家和城市的空间尺度考察来看,符合空间等级扩散的规律,优先选择区域中心国家的中心城市。

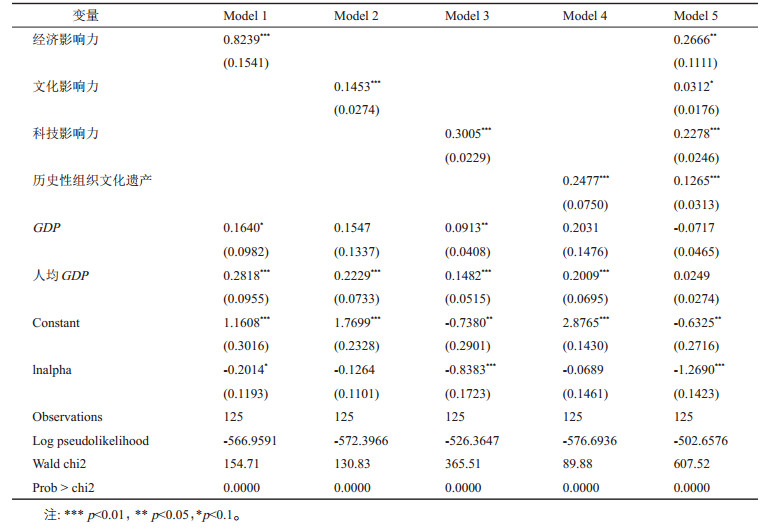

5.2 国际组织机构地理位置时空演化影响因素研究利用负二项回归模型对国际组织机构地理位置布局的影响因素进行了检验。结果如表 2所示,模型1至模型4是在控制变量的基础上依次加入经济影响力、文化影响力、科技影响力和历史性组织文化遗产,模型5加入全部解释变量和控制变量,检验回归结果的稳健性。模型1至模型4显示,国家的经济影响力、文化影响力、科技影响力和历史性组织文化遗产均在0.01水平上对国际组织机构的地理集聚具有显著的正相关关系。4个核心解释变量在模型5中也通过了统计学意义上的显著性检验,分别在0.01、0.05和0.1水平上对国际组织机构地理位置集聚呈显著的正相关关系,证明了回归结果的稳健性。回归结果对相关理论进行了一定程度验证,结果表明国家在政治(历史性组织文化遗产)、经济、文化、科技等国际交流中的影响力是引进和集聚国际组织机构的关键。部分证实了现实主义和自由主义的观点,国际组织本质是国家间交流合作的产物,国家之间的合作为国际组织的产生提供了动机,国家在各种国际交流合作网络中的中心性对国际组织机构地理位置的布局产生重要影响,这也进一步验证了为何国际组织机构在空间上呈现等级扩散的规律,优先集聚在区域中心国家的中心城市。

| 表 2 国际组织机构变量回归结果 Tab.2 Variable Regression Results of International Organization Institutions |

论文基于国际协会联盟(Union of International Associations,UIA)数据库,运用矢量数据符号法和负二项回归模型对1918年至2017年成立的26457个国际组织机构地理位置的时空演化规律、集聚模式及其影响因素进行深入研究,主要得出以下结论:

(1)国际组织在累计数量上呈几何数量级增长,百年间增长了1200倍。“一战二战”之间,新成立的国际组织数量较少,“二战”结束至“冷战”期间,是国际组织发展的黄金时期,全球新增国际组织13914个,平均每年成立302个,“冷战”结束至今,新成立的国际组织数量迅速减少。

(2)国际组织机构的空间分布极不均衡,具有等级扩散的演化规律,优先选择区域中心国家的中心城市。“一战二战”之间,国际组织机构高度集中在美国、英国、法国、瑞士、比利时等欧美国家,“二战”结束至“冷战”期间,国际组织机构开始迅速向亚洲、非洲和拉丁美洲国家扩散,“冷战”结束至今,欧美国家的全球占比逐渐减少,亚洲国家,特别是东亚和东南亚国家更加积极地参与到国际政治和全球治理当中。

(3)国际组织机构具有永久中立国、强国和区域中心国3种集聚模式,国家的经济影响力、文化影响力、科技影响力和历史性组织文化遗产对国际组织机构的地理集聚具有显著影响。

6.2 相关启示首先,应看到国际组织机构在构建国家软实力、拓展国家利益、塑造全球治理机制中的角色和重要战略价值。改革开放增加了中国同各个重要国际组织间的联系,“冷战”结束又为中国加强同各国际组织的联系提供了有利机缘。作为一个发展中国家,中国需要借助国际组织扩大对外交往与合作,最大限度维护国家发展利益,同时中国又是一个大国,有必要也有可能借助国际组织发挥更大的国际影响力,中国的和平崛起必定要求中国逐步成为国际组织中的重要行为体。

其次,国际组织机构在空间上向全球扩散是大势所趋,但在地理位置布局上并不是无差别均等化的,而是倾向于有影响力的中心国家的中心城市。从国际组织机构地理位置的空间分布来看,国际组织机构总部大多集聚在少数发达国家的中心城市,布局在中国的国际组织机构少之又少,与欧美国家相比存在较大差距,同中国的国际地位和开放要求极不匹配,导致中国在国际政治中的话语权受到极大限制,国家利益很难得到有效维护。

第三,当前的逆全球化、单边主义、偏好封闭、孤立的保护主义对中国的改革开放和发展造成了不小的冲击,为中国从全球化中获取开放红利带来严峻挑战,贸易摩擦和政治对抗加剧。但同时也应看到,单边主义和保护主义为全球多边机制重塑和变革带来机遇,也为中国参与全球治理提供了良好契机。所谓“世易时移,变法宜矣”,中国的对外开放已经到了一个新的历史阶段,需要从利用现有的国际机制向改善国际多边机制的战略思维转变,设立和集聚国际组织机构可以为中国深度参与全球治理,加快对外开放和发展提供机遇。

最后,创办和引进国际组织机构,参与多边机制制定,自身的实力和影响力是关键所在。中国需要加快内部发展,提高科技创新能力,完善知识产权保护,快速提高经济和科技方面的影响力,抓住当前机遇,努力推动新一轮全球价值链重构,提升我国在国际分工中的地位,以打造“一带一路”倡议和区域全面经济伙伴关系协定为契机,加强区域合作,为全球治理提供新的理念和规则,在全球多边机制中增加中国特色、全球共赢的公共产品,加快推进人类命运共同体的建构进程。

| [1] |

杜德斌, 马亚华. 中国崛起的国际地缘战略研究[J]. 世界地理研究, 2012, 21(1): 1-16. [Du Debin, Ma Yahua. Geography of containment and anti-containment of China's peaceful rise[J]. World Regional Studies, 2012, 21(1): 1-16.] |

| [2] |

陆大道, 杜德斌. 关于加强地缘政治地缘经济研究的思考[J]. 地理学报, 2013, 68(6): 723-727. [Lu Dadao, Du Debin. Some thoughts on the strengthening of geopolitical and geo-economic studies[J]. Acta Geographica Sinica, 2013, 68(6): 723-727.] |

| [3] |

Awan A G. Wave of anti-globalization and capitalism and its impact on world economy[J]. Global Journal of Management and Social Sciences, 2016, 2(4): 1-21. |

| [4] |

杜德斌, 马亚华. "一带一路"——全球治理模式的新探索[J]. 地理研究, 2017, 36(7): 1203-1209. [Du Debin, Ma Yahua. One Belt and One Road:A new way of global governance[J]. Geographical Research, 2017, 36(7): 1203-1209.] |

| [5] |

宋长青, 葛岳静, 刘云刚, 等. 从地缘关系视角解析"一带一路"的行动路径[J]. 地理研究, 2018, 37(1): 3-19. [Song Changqing, Ge Yuejing, Liu Yungang, et al. Undertaking research on Belt and Road initiative from the geo-relation perspective[J]. Geographical Research, 2018, 37(1): 3-19.] |

| [6] |

张丽华. 非零和博弈——国家主权和国际组织关系的再思考[J]. 社会科学战线, 2004(2): 253-257. [Zhang Lihua. Non-zero-sum game:Rethinking the relationship between state sovereignty and international organizations[J]. Social Science Front, 2004(2): 253-257.] |

| [7] |

Katzenstein P J, Keohane R O, Krasner S D. International organization and the study of world politics[J]. International Organization, 1998, 52(4): 645-685. |

| [8] |

Greenhill B, Lupu Y. Clubs of clubs:Fragmentation in the network of intergovernmental organizations[J]. International Studies Quarterly, 2017, 61(1): 181-195. DOI:10.1093/isq/sqx001 |

| [9] |

Engel U. Headquarters of international organizations as portals of globalization[J]. Comparativ, 2017, 27(3/4): 151-170. |

| [10] |

Wang Ling. Participation in international organization:A comparative study[J]. World Economics and Politics, 2006(11): 47-54. |

| [11] |

杜德斌, 段德忠, 刘承良, 等. 1990年以来中国地理学之地缘政治学研究进展[J]. 地理研究, 2015, 34(2): 199-212. [Du Debin, Duan Dezhong, Liu Chengliang, et al. Progress of geopolitics of Chinese geography since 1990[J]. Geographical Research, 2015, 34(2): 199-212.] |

| [12] |

Tuara G Ó. Geopolitics and discourse[J]. Political Geography, 1992, 11(2): 190-204. DOI:10.1016/0962-6298(92)90048-X |

| [13] |

Beckfield J. The social structure of the world polity[J]. American Journal of Sociology, 2010, 115(4): 1018-1068. DOI:10.1086/649577 |

| [14] |

Boli J, Thomas G M. World culture in the world polity:A century of international non-governmental organization[J]. American Sociological Review, 1997, 62(2): 171-190. DOI:10.2307/2657298 |

| [15] |

Reinsch P S. Public International Unions:Their Work and Organization, A Study in International Administrative Law[M]. Boston: Ginn and Company, 1911.

|

| [16] |

刘莲莲. 国际组织理论:反思与前瞻[J]. 厦门大学学报(哲学社会科学版), 2017(5): 14-26. [Liu Lianlian. International organizations theory:Reflections and prospects[J]. Journal of Xiamen University (Arts & Social Sciences), 2017(5): 14-26.] |

| [17] |

Gallarotti G M. The limits of international organization:Systematic failure in the management of international relations[J]. International Organization, 1991, 45(2): 183-220. DOI:10.1017/S0020818300033063 |

| [18] |

Paxton P, Hughes M M, Reith N E. Extending the INGO network country score, 1950-2008[J]. Sociological Science, 2015(2): 287-307. |

| [19] |

饶戈平. 论全球化进程中的国际组织[J]. 中国法学, 2001(6): 126-136. [Rao Geping. On international organizations in the process of globalization[J]. China Legal Science, 2001(6): 126-136.] |

| [20] |

Beckfield J. The dual world polity:Fragmentation and integration in the network of intergovernmental organizations[J]. Social Problems, 2008, 55(3): 419-442. DOI:10.1525/sp.2008.55.3.419 |

| [21] |

Moravcsik A. Taking preferences seriously:A liberal theory of international politics[J]. International Organization, 1997, 51(4): 513-553. DOI:10.1162/002081897550447 |

| [22] |

张小波. 国际组织研究的发展脉络和理论流派争鸣[J]. 社会科学, 2016(3): 30-40. [Zhang Xiaobo. The theoretical development and debates in the study of international organizations[J]. Journal of Social Sciences, 2016(3): 30-40.] |

| [23] |

Powell R. Anarchy in international relations theory:The neorealistneoliberal debate[J]. International Organization, 1994, 48(2): 313-344. DOI:10.1017/S0020818300028204 |

| [24] |

江忆恩, 李韬. 简论国际机制对国家行为的影响[J]. 世界经济与政治, 2002(12): 21-27. [Jiang Yien, Li Tao. Brief discussion on the influence of international mechanism on state behavior[J]. World Economics and Politics, 2002(12): 21-27.] |

| [25] |

Jönsson C. Interorganization theory and international organization[J]. International Studies Quarterly, 1986, 30(1): 39-57. DOI:10.2307/2600436 |

| [26] |

孙仲. 国际组织理论研究评析[J]. 浙江大学学报(人文社会科学版), 2001(2): 52-57. [Sun Zhong. A critical analysis of the study of international organization[J]. Journal of Zhejiang University (Humanities and Social Sciences), 2001(2): 52-57.] |

| [27] |

George J, Campbell D. Patterns of dissent and the celebration of difference:Critical social theory and international relations[J]. International Studies Quarterly, 1990, 34(3): 269-293. DOI:10.2307/2600570 |

| [28] |

Boucher D. Political Theories of International Relations[M]. Oxford: Oxford University Press, 1998: 279.

|

| [29] |

Ellis D C. Theorizing international organizations:The organizational turn in international organization theory[J]. Journal of International Organizations Studies, 2010, 1(1): 11. |

| [30] |

Walker R B J. History and structure in the theory of international relations[J]. Millennium, 1989, 18(2): 163-183. DOI:10.1177/03058298890180020601 |

| [31] |

苏念, 薛德升. 从政府间国际组织的联系解读中日两国的全球联系[J]. 热带地理, 2014, 34(6): 814-822. [Su Nian, Xue Desheng. The global connectivity of China and Japan with respect to international inter-governmental organizations[J]. Tropical Geography, 2014, 34(6): 814-822.] |

| [32] |

孙海燕. 从国际法视角看非政府组织与国际联盟关系的演变[J]. 法学杂志, 2008(3): 119-121. [Sun Haiyan. On relationship exchange between NGO and international association from international law viewpoint[J]. Law Science Magazine, 2008(3): 119-121.] |

| [33] |

侯纯光, 杜德斌, 史文天, 等. 世界一流大学空间集聚对研发密集型企业空间布局的影响——以美国为例[J]. 地理研究, 2019, 38(7): 1720-1732. [Hou Chunguang, Du Debin, Shi Wentian, et al. The influence of the spatial agglomeration of the world first-class universities on the spatial distribution of R&D intensive enterprises:A case study of the United States[J]. Geographical Research, 2019, 38(7): 1720-1732.] |

| [34] |

姜博, 初楠臣, 修春亮, 等. 中国"四纵四横"高铁网络可达性综合评估与对比[J]. 地理学报, 2016, 71(4): 591-604. [Jiang Bo, Chu Nanchen, Xiu Chunliang, et al. Comprehensive evaluation and comparative analysis of accessibility in the four vertical and four horizontal HSR networks in China[J]. Acta Geographica Sinica, 2016, 71(4): 591-604.] |

| [35] |

Verdross A. Austria's permanent neutrality and the United Nations Organization[J]. American Journal of International Law, 1956, 50(1): 61-68. DOI:10.2307/2194585 |