2. 云南师范大学 党委办公室, 昆明 650500

2. Party Committee Office, Yunnan Normal University, Kunming 650500, China

中国乡村旅游实践表明,旅游正在成为乡村经济发展与空间不正义的一把“双刃剑”,而后者不仅违背了社会主义国家旅游空间实践的根本价值取向,也严重阻碍了中国未来旅游业的理性发展[1]。相应地,旅游学界也经历了从倡导社区参与[2]到社区增权[3-8],从分配正义[9]到生产正义[10]的理论回应,并通过社区参与门票分成或资源保护补偿实践,使乡村旅游社区的空间不正义在景区—社区层面得到了一定程度的校正。

然而,空间不正义作为乡村社区旅游发展的一种空间负效应,不应仅限于景(区)社(区)之间的纵向关系视阈[11],旅游社区内部成员之间的横向空间不正义同样具有重要的学理价值和现实紧迫性。近年来,我国学者虽也注意到了这一微观尺度的空间不正义事实,如社区增权的空间不均[12]、空间剥夺[13]、旅游过度开发[14]、利益分配不公[15]、横向相对剥夺感[16]等,并将其归因于居民参与旅游经营机会不等[12]、资本主义的生产方式[13],伦理与制度建设的缺失[14]、市场空间行为和政策导向因素[16]、地役权制度的“闲置”[17],以及居民自身的文化距离、旅游干扰强度和传统价值观等[18],但却未见有与乡村旅游“住改商”制度相关的研究及成果。

乡村旅游“住改商”制度,作为国家在法律层面助推乡村社区居民参与旅游经营的一项制度安排,不仅强化了“旅游资本对传统社会的政治、文化、宗教等方面的伤害”[19],而且由于政府相关部门对于乡村社区宅基地/房屋用途转变管理的无法(规)可循,致使乡村旅游“住改商”制度性机会主义有机可乘。因此,本文的研究旨在探明乡村社区旅游空间不正义与“住改商”制度的关联机制,进而为制衡“脱嵌的”乡村社区旅游及其“住改商”制度提供理论和实践依据。

2 理论述评与研究方法 2.1 “住改商”相关研究“住改商”,是指业主将房屋的居住功能变更为商用的行为。国内学界对“住改商”问题的研究始于21世纪初对广州市住宅的全面“禁商”行动及其相关舆情的关注,以及对国(境)外“住改商”制度的对比研究[20]。鉴于“住改商”所带来的种种便利与质疑[21],近年来“住改商”问题已成为我国法学界研究的热点[22-29]。

随着社区参与旅游开发经营向纵深拓展,乡村社区旅游“住改商”行为已从最初的小规模“农家乐”示范经营变身为规模化、市场化的民宿客栈、餐饮等业态,不仅普遍落户于乡村旅游社区,而且已经获得了合法身份以及相关政策法规等绿色通道,为乡村社区居民参与旅游经营提供了制度保障。

2.2 波兰尼嵌入性理论“嵌入/脱嵌”是波兰尼用来区分前现代经济与市场经济的一对反义词,意指在前现代社会中,经济是被“嵌入”到社会、政治、宗教关系之中的,经济只是其他重要社会组织进行生存和再生产的一种手段;而在市场社会中,经济是“脱嵌”的,金钱成为日常生活的手段和社会关系的中介,个体的生活和安全不再由共同体的联系所保障[30]。市场经济所揭示和再现出的自发调节本身是通过个体经济行为的动机实现的,正如工业化时期“工人对于饥饿的恐惧与雇主对于利润的诱惑驱使庞大的机制得以运行”[31]一样,而饥饿和收益则构成了经济行为的决定性刺激因素[30]。

因此,在波兰尼看来,市场是一种脱嵌的力量,用市场的规则来替换社会的规则,导致社会受到伤害,为了避免这种伤害,人们奋起反抗,这种反抗其实就是反脱嵌[32];坚持市场经济再次置于社会控制之下的“重新嵌入”[30],其实质是一种反“脱嵌”的制度安排。特别值得强调指出的是,这一反制式的“制度嵌入”与以格兰诺维特为代表的新经济社会学家所坚称的经济从来就是而且也将持续是嵌入的观点[30, 33, 34]是截然分野的,但不仅国外学界存在这一误读现象[30],而且国内也如此。

2.3 旅游空间(不)正义相关研究空间正义性议题,缘于对不正义城镇化问题的关注。正义的本质在于澄明事物的整体“应当”如何的空间正义问题,且问题的求解只能到“生产正义”中寻找进路[35];空间正义不仅仅是一种研究的视角和方法,更是一种新的本体论,是“一种符合伦理精神的空间形态与空间关系”[36]。实际上,与国内外学者关注非正义的城镇化同步并行的另一个重要领域便是非正义的乡村社区旅游影响研究[2, 3]。

由此可见,波兰尼嵌入/脱嵌的经济及其制度区分,对于解释我国现阶段乡村旅游兼具农耕经济的“嵌入”与旅游经济及其制度的“脱嵌”矛盾面向十分契合。同时我们也观察到,潜在“住改商”者的“竞争为平等”的动机与现实“住改商”者对收益最大化的诉求,构成了旅游民宿业经济行为的决定性的刺激因素,其势必导致恶性竞争和旅游社区的过度商业化问题。将乡村旅游经济再次置于现代社会控制之下的“重新嵌入”,即借助创新性的制度安排来破解当下乡村社区旅游经济与社会发展的失衡,其关键在于对乡村社区旅游“住改商”制度的有效制衡。然而,乡村社区旅游“住改商”制度的脱嵌性及其机会主义后果却尚未引起学界和政界应有的重视。

2.4 研究方法基于波兰尼嵌入性理论,在对相关制度文本进行较全面深入的质性分析基础上,以西江苗寨为实证研究案例地,结合2018年10月11—17日项目组的现场观察,以及对村委会主任、景区管理局分管领导的深度访谈,并对居民实施分层抽样入户调查(200份半结构式有效问卷,兼顾了4个村寨的各类居民户),旨在探明乡村社区旅游空间不正义与旅游“住改商”制度的关联机制,进而引发政界、学界和业界对乡村旅游社区居民宅基地/房屋用途转变管理的思考,研究有助于健全完善乡村社区旅游“住改商”制度及其相关政策法规,推动乡村社区旅游空间正义目标的达成。

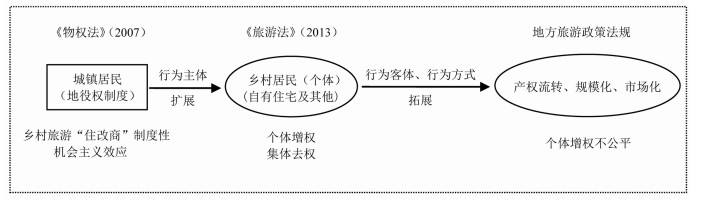

3 乡村社区旅游“住改商”制度的脱嵌路径 3.1 乡村社区旅游“住改商”制度脱嵌的法制生态路径 3.1.1 《旅游法》对《物权法》“住改商”行为主体的脱嵌我国现行“住改商”制度,源于《物权法》(2007)第77条的规定:“业主不得违反法律、法规以及管理规约,将住宅改变为经营性用房。业主将住宅改变为经营性用房的,除遵守法律、法规以及管理规约外,应当经有利害关系的业主同意。”这可视为对社区居民“住改商”行为的一种有条件的解禁,而从现有相关研究及司法解释来看,本法条中的“业主”仅指城镇居民,并不包括乡村居民。

而《旅游法》自2013年首次发布起,就为乡村旅游社区居民的“住改商”行为的合法性打开了一道口子,如“城镇和乡村居民利用自有住宅或者其他条件依法从事旅游经营,其管理办法由省、自治区、直辖市制定”(《旅游法》 2013,第46条)。可见,《旅游法》对乡村居民“住改商”行为的制度嵌入,其实是对《物权法》“住改商”业主规制的脱嵌,使业主范畴得以从城镇居民扩展到了乡村居民。

3.1.2 地方旅游政策法规对《旅游法》“住改商”行为客体的脱嵌自《旅游法》颁布以来,全国范围内与《旅游法》第46条相对应的省级下位法对“住改商”的管理规约基本上定位于旅游民宿层面。如《浙江省旅游条例》(2015)第31条规定:“利用城乡居民自有住宅开办接待旅游者住宿的民宿,具备相应条件的,公安及其消防机构、卫生计生、食品药品监督、环境保护等有关部门应当发放相关的经营许可。民宿的范围和条件,由省人民政府根据有利于民宿发展的原则和法律、法规、规章的规定另行制定”。

同时,原国家旅游局出台的《旅游民宿基本要求与评价》(LB/T 065-2017),在推动旅游民宿实现概念化与标准化的同时,其单幢建筑客房数量不超过14间(套)的规定,也成为了各级地方政府制定民宿规模的主要依据。如作为大陆首个省级层面出台的民宿管理办法,《广东省民宿管理办法(送审稿)》(2018)规定:“单幢建筑客房数量应不超过14个标准间(或单间)、最高4层且建筑面积不超过800m2”;就开设民宿的房屋属性而言,“既可以依托自有产权的房屋开办,也可以依托通过租赁等合法途径取得使用权的物业开办;既可以是住宅改建成的民宿,也可以是通过闲置学校等民用建筑改建成的民宿。”可见,这一地方旅游政策法规不仅“从某种程度上对企业或资本进驻连片开发精品民宿提供了可能”①,而且已使“住改商”行为客体的属性突破了“自有住宅”范畴,转而向规模化的产权流转以及市场化拓展,从而步入了资本逐利的轨道。

3.1.3 乡村社区旅游“住改商”制度对地役权制度的脱嵌我国《物权法》规定:“地役权人有权按照合同约定,利用他人的不动产,以提高自己的不动产的效益”,以及“设立地役权,当事人应当采取书面形式订立地役权合同”。其中,地役权合同一般包括对供役地的利用目的和方法、利用期限、费用及其支付方式等要件(《物权法》 2007,第156、157条)。

然而,我国乡村社区旅游“住改商”制度及其相关管理规约,实际上相当于向乡村社区居民的住宅直接赋予了役权,即无需签约和有偿购买便可利用他人的不动产以提高自己的不动产的旅游效益。因此,乡村旅游“住改商”制度可视为对地役权制度的脱嵌,同时也是对《物权法》中“应当经有利害关系的业主同意”规制的脱嵌。

3.2 乡村社区旅游“住改商”制度脱嵌的人文生态路径主要有三条路径:一是对传统价值体系的脱嵌,如村民之间的交往已从过去的义工互助转变为直接的金钱交换,左邻右舍的关系也会因为生意上的竞争而产生摩擦;二是对传统文化生态的脱嵌,诸如特色村落、习俗传统的改变等;三是对传统政治生态的脱嵌,突出表现在社区传统政治、宗教精英地位的衰落。

4 乡村社区旅游“住改商”制度的空间不正义作用机理概括而言,乡村社区旅游空间不正义的形成,是旅游“住改商”制度性机会主义的产物。因为“各种经济主体是在现实制度所赋予的制约条件中活动的,制度性机会主义的产生以及实施这种行为的程度取决于既定制度的合理性及其完善程度”[37]。乡村社区旅游“住改商”制度性机会主义集中体现在以下三个方面(见图 1)。

|

图 1 乡村旅游“住改商”制度的脱嵌路径及其机会主义图示 Fig.1 Disembedding Path of the Residential-to-Commercial Conversion System and Its Opportunism |

我国《土地管理法》(2004)、《城乡规划法》(2007)及《物权法》(2007),均未涉及乡村居民“住改商”及其土地/建筑物用途变更的相关内容,即便在新近国土资源部办公厅《关于印发村土地利用规划编制技术导则的通知》(2017)中,也未见对乡村居民“住改商”行为的相应规制。因此,现行乡村社区旅游“住改商”制度是《旅游法》以及相关旅游政策法规对乡村宅基地/住宅非永久性改变其功能用途的一种制度嵌入,但同时也是对上述法律法规对土地/建筑物用途转变管理制度的脱嵌。

在制度“脱嵌”背景下,现行乡村社区居民的旅游“住改商”行为,可不必遵循我国土地增值管理的一般逻辑,即行为人可以越过或绕开村集体建设用地(宅基地)所有权人直接入市,其结果,村集体被排除在旅游“住改商”制度权益之外。换句话说,乡村社区旅游“住改商”制度,主要使那些具备了旅游经营条件(如财力、物力、人力和区位等)的乡村居民个人(户),在不支付任何有关土地/房屋用途变更成本的前提下,即可直接入市而坐拥房地的市场租金,使乡村社区房地的旅游商用增值收益与村集体无关。当然,考虑到村集体建设用地(宅基地)不应因旅游“住改商”功能的暂时转变而履行相关行政审批手续,但对其房地功能转变引发的“房地经营权出让金”却有必要缴纳,即村集体有权行使对其进行收缴与二次分配。然而,现实中这一制度性红利却完全流向了那些具备“住改商”条件的部分社区旅游精英。

可见,《旅游法》将乡村旅游“住改商”行为主体直接定位于乡村社区居民个体而非集体,个体通过绕过村集体土地所有权,在使村集体丧失旅游“住改商”房地经营权出让金及其调整房地利益分布不均衡的能力的同时,乡村旅游“住改商”居民个体却独享房地商用的增值收益,即村集体的房地商用出让金完全转化成了居民房东的高租金以及直接经营者的高收益,致使村集体丧失了“基于房地利益整合的农民动员能力”[38],这是乡村社区旅游空间不正义问题产生的核心症结。

4.2 旅游“住改商”经营者对地役权的无偿行使依据我国《物权法》(2007)之地役权制度,乡村旅游社区内经由“住改商”形成的各类旅游需役地,因“住改商”制度对地役权制度的脱嵌,使旅游需役地权利人无需履行对地役权的购买/补偿义务,致使旅游“住改商”经营者对其供役地权利人,始终处于“无偿”行使地役权态势,这是乡村旅游社区居民之间横向相对剥夺感差异形成的主要原因所在,同时也回应了我国《物权法》第77条中“应当经有利害关系的业主同意”这一规制。

4.3 旅游“住改商”制度性收益的“马太效应”一方面,就乡村社区旅游“住改商”的民宿存量而言,从20世纪末乡村旅游的“农家乐”示范户政策,到《旅游法》(2013)乡村旅游“住改商”制度,在推动乡村旅游民宿实现合法化的同时,因乡村旅游经济的脱嵌性而导致的“马太效应”也愈演愈列。那些早期的“农家乐”示范户大多已演变成了旅游“住改商”大户,其民宿规模也远远超越了旅游民宿的上限标准,呈现出了所谓的乡村旅游“旺财非多数”的空间非正义现象。

另一方面,从乡村社区旅游“住改商”的民宿增量来看,即便按照“单幢房屋客房数不超过14间(套)”的口径,也存在无视村落民居属性、类别以及保护要求的问题,既不利于传统民居的传承与保护,对于诸如四合院式宅院、“一户多宅”村民的旅游民宿经营情形,也难免会出现“过牧”或“公地悲剧”。在可持续发展中,时间公平是建立在地域公平基础之上的,因此空间正义是可持续旅游发展中更为现实的问题。

5 西江苗寨实证分析西江苗寨地处黔东南雷山县境内,现有常住居民约1400户,6000多人,素有“千户苗寨”之美誉。其中,羊排、东引片区所在的东北一侧,传统吊脚楼鳞次栉比,是西江苗寨最具美学观赏价值的景观片区,加之寨内宗教祭司鼓藏头家、农事主管活路头家等传统文化精英,以及男女青年聚会的游方场等苗族文化事象都集中在羊排寨,使之成为西江游客的必访之地,很大程度上已被视为西江苗族传统文化的中心腹地;而昔日山高坡陡的南贵、平寨所在的西南片区,现如今却成为了民宿客栈竞相立足之地。

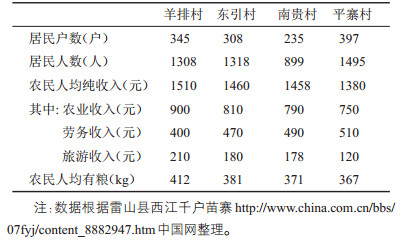

5.1 西江苗寨传统农耕经济下的空间正义实践改革开放前的西江苗寨是一个典型的山区农业村寨。虽然早在1982年就被贵州省政府列为东线民族风情旅游景点,但到2005年“中国民族博物馆西江千户苗寨馆”挂牌,农业生产仍然是绝大多数村民的主要生计来源,从事传统商业经营、“苗家乐”旅游接待的居民不到100户[39, 40],西江各村的社会经济状况呈稳定均衡状态(见表 1)。

| 表 1 2005年西江各村的社会经济基本指标 Tab.1 Basic Social-Economic Indicators in the Villages of Xijiang in 2005 |

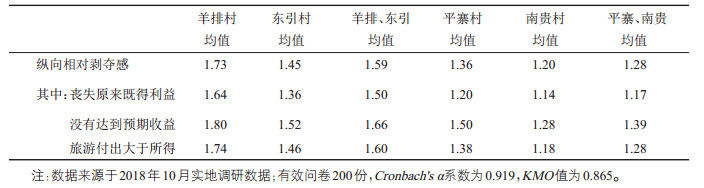

2008年以来,随着社区参与旅游向纵深发展,绝大部分村民实现了脱贫致富[39]。与过去相比,村民普遍具有较低的纵向相对剥夺感(见表 2),这是“西江模式”值得肯定的旅游空间正义面向,表明景区—社区之间已进入了共创、共建、共享的乡村社区旅游良性发展轨道。但同时,西江苗寨社区内部的旅游空间不正义问题更值得关注。

| 表 2 2018年西江苗寨村民的纵向相对剥夺感(李克特5分制量表均值) Tab.2 Longitudinal Relative Deprivation of Xijiang Miao Villagers in 2018 (Averages of 5-Point Likert Scale) |

目前,西江苗寨的房屋出租率平均为36%,约为500户,大部分出租房屋是村民“住改商”的产物。其中南贵和平寨分别高达61%和58%,其单栋房屋租金为5—50万元/年;而羊排和东引村则分别为18%和14%,年租金介于2—24万元/年[39]。门面出租主要集中在景区核心区小北门入口沿线、古街和游方街到观景台一带,每平方米门面租金在1万元左右,年收入10万—50万元/户,共有100余户受益[39]。因此,整个西江苗寨景区共有600多户村民,可通过房屋或门面出租获得资产性收益,约占整个苗寨总户数的43%,但在空间分布上明显指向南贵、平寨以及旅游商业核心区,而对西江苗寨景区旅游吸引资源贡献最大的羊排、东引村(尤其上寨)却沦为了资产性收益的“洼地”。由此可见,出租房屋/宅基地的村民房东(户)成为了西江旅游“住改商”制度的最大受益者。

5.2.2 旅游“住改商”经营性收益的空间异化西江苗寨村民的经营性收益,主要指村民通过自主开办农家乐和经营公益性摊位等获得的收入。据统计,2017年西江景区农家乐经营户378户,大多数经营户的年收入在6—20万元,个别高收入者可突破100万元(如阿浓苗家)[39];其中本地经营户占西江苗寨所有农户的11.9%,与房屋和门面出租户合计占总农户数54.8%。农家乐经营和公益性摊位也主要集中在小北门入口沿线、古街、游方街等景区核心区。

5.2.3 老宅的奖励性收益敌不过新宅的“住改商”收益按照《西江千户苗寨民族文化保护评级奖励评分细则(暂行)》(2017,下文简称《文保评分细则》)的规定,民族文化保护奖励金的发放以户为单位,受益多少取决于吊脚楼的栋数、建筑年代、风貌与规格及家庭人口数。文保奖励金虽然保证了社区居民100%的受益,并成为羊排、东引片区村民和参与旅游经营能力较差农户的主要收入来源,但现行文保奖励金在社区居民之间的二次分配不尽合理,且对传统吊脚楼的保护激励作用也不甚明显。据笔者对两种极端情形的奖励金粗略测算表明:传统老宅不如功能新宅,居民的“住改商”诉求强劲。

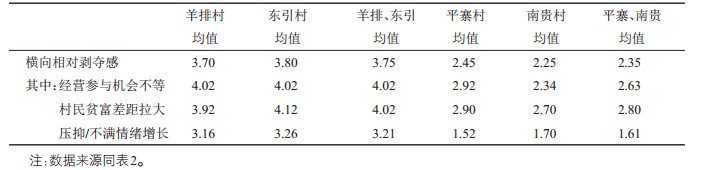

然而,由于老寨的拆旧建新受到了严格的政策性限制[16],致使羊排、东引片区村民比南贵、平寨片区具有较为强烈的横向相对剥夺感(见表 3);且后者的人均年收入是前者的1.5—2.3倍,这与西江模式“是民族文化在旅游上合理利用与成功开发的高效组织方式”[39]的结论并不完全相符,因与羊排、东引片区作为民族文化旅游吸引核心片区的地位相左。

| 表 3 2018年西江苗寨村民的横向相对剥夺感(李克特5分制量表均值) Tab.3 Horizontal Relative Deprivation of Xijiang Miao Villagers in 2018 (Averages of 5-point Likert scale) |

如前所述,我国《旅游法》出台以前,乡村居民的旅游“住改商”行为处于无法(规)可依的自由发展状态;2013年《旅游法》的出台,不仅使这一行为获得了合法地位,而且因其下位法(规)的激励作用,以及某些政策制度的偏差,致使西江苗寨社区旅游空间不正义现象更加凸显。

5.3.1 贵州省地方旅游法规对“住改商”行为的激励《贵州省旅游条例》(2016)第20条第3款规定:“鼓励城镇和乡村居民利用自有住宅或者其他条件依法从事餐饮、住宿、土特产等旅游经营”。可见,该条例对乡村居民旅游“住改商”行为并没有丝毫的约束、制衡等反脱嵌之意。而且截止目前,各级地方政府尚未出台具体的旅游民宿管理办法,致使乡村旅游“住改商”行为无规可循。

5.3.2 《文保评分细则》对“住改商”行为的强化首先,《文保评分细则》虽然对民居建筑有限高、限层等建筑风格的具体要求,但以栋为单位而非以户为单位进行核算的房屋文保奖励金,不仅会强化房屋存量差异产生的“分配不公”本底性问题,还会加剧人们对新建房屋(增量)的内在动力。因为,多一栋房产就可以多一份房屋文保奖励金,更重要的是还存在对房屋出租/经营收益预期。因此,羊排、东引老寨的村民们对于建房名额的分配多持有种种意见和抱怨。

其次,《文保评分细则》尚未主动与《旅游民宿基本要求与评价》进行对接。虽然经过了10年的旅游“住改商”实践,西江苗寨大部分旅游民宿的存量已经很难再置入“小型”、“单栋房屋客房数不超过14间(套)”的标准框架,但却可以约束新建房屋的增量行为。

5.3.3 公益性摊位分配机制无助于旅游空间不正义的调控鉴于西江苗寨尚有近一半的村民(户)基本与房屋/门面出租和直接经营性收益无缘,故西江景区管理局为了平衡村寨之间、村民之间的旅游收入差距,推出了公益性摊位这一协调性策略。2017年景区管理局共设置了311个经营摊位,2018年增加至480个;大部分摊位年收入在5—20万元,高者可达30万元,转让费也可达2—10万元。但在村委会的实际操作中,由于全部摊位指标被平均分配到了南贵、平寨、羊排和东引四个片区,并以一年一签面向全体村民进行绝对公平的抽签(“抓阄”)方式,反而使部分已拥有旅游经营机会的村民“锦上添花”,而那些没有经营机会的村民则“雪上加霜”,结果与其平抑村民旅游经营机会不等和收入差距大的初衷相悖。

此外,我国地役权制度的“闲置”态势,使西江苗寨旅游“住改商”经营户的旅游地役权购买/补偿义务被束之高阁,也违背了社区旅游空间正义原则。

6 结论与讨论 6.1 基本结论(1)波兰尼嵌入性理论对于我国乡村社区旅游及其空间不正义问题的产生极具解释力。首先,旅游经济作为一种现代市场经济,其脱嵌的动力源于资本的逐利逻辑,旅游收入的巨大差距颠覆了传统的文化价值观而使社会受到了伤害;其次,乡村旅游“住改商”制度的脱嵌是乡村社区旅游空间不正义问题的制度根源,围绕社区参与旅游经营而配套出台的旅游“住改商”制度,因无任何准入限制,为外来资本的肆意进入提供了无限可能,进一步加剧了乡村旅游空间的不正义;第三,在旅游市场化的乡村社区,同样存在“普通居民对于旅游不平等的恐惧与投资经营精英对于旅游利润的追逐”这一竞争机制,又势必加速乡村旅游社区陷入旅游经营“公地悲剧”的泥沼。

(2)《西江模式》既为我们展示和提供了旅游景区—社区共享共建的成功经验,也预留了西江苗寨因贫富差距拉大而出现的旅游空间不正义问题,同时也是其他乡村旅游社区普遍面临的共性问题。在乡村振兴、先富帮后富等语境下,要破解乡村社区旅游空间不正义的制度症结,必须从制度创新和制度完善方面着手,通过新制度的“嵌入”,形成对旅游“住改商”制度的“反脱嵌”制衡格局。

6.2 讨论与建议针对目前乡村社区旅游“住改商”制度的脱嵌及其机会主义行为所暴露出来的制度缺陷,建立健全以下三项制度尤为重要。

(1)健全完善乡村社区旅游“住改商”特许经营制度

虽然村集体所有的建设用地(如宅基地)因旅游“住改商”功能的转变是暂时的,宅基地的性质不变而不需履行相关行政审批手续,但对其“住改商”引发的“经营权出让金”却有必要缴纳,即村集体有权行使对“宅基地经营权出让金”的收缴与二次分配。其实,相当于是在村集体宅基地所有权基础上赋予了一个用益物权,即地役权,且须为之付费;也相当于风景名胜区的资源有偿使用费,同景区公司实施门票分成属于同一内涵层次,对应的是村集体的权益。为此,可以比照国有土地使用权出让金的提法,将其计为村集体“宅基地经营权出让金”,并相应地嵌入《旅游法》、《物权法》、《土地管理法》等相关法律之中。

(2)建立健全乡村社区旅游“住改商”规模许可制度

作为对《旅游法》(2013)第46条的回应,地方政府以及相关职能部门应该积极作为,依据各地具体的乡情村情,分类指导,积极探索能制衡旅游“住改商”的有效制度体系。以旅游民宿为例,针对我国对旅游民宿“单栋房屋客房数不超过14间(套)”的“一刀切”的做法,境内外旅游民宿经营管理实践更值得借鉴,例如台湾民宿客房数规制[41]。由此,可考虑建立乡村社区旅游“住改商”规模许可制度,并在广泛听证、试点基础上,将乡村旅游“住改商”规模许可制度嵌入《××省(区、市)旅游条例》,这既是下位法对《旅游法》的回应,也可以使乡村旅游“住改商”行为有法可依。

(3)启用旅游地役权制度及其司法解释程序

对于西江苗寨旅游空间受益不均的情形,“必须加大羊排和东引片区的开发力度”[39]的建议和做法,只会加速西江苗寨核心旅游吸引资源环境的破坏,并强化旅游经营行为的“公地悲剧”,使西江苗寨最终演变成为一个民宿集群地而丧失旅游吸引力。但如果启用旅游地役权制度,那么,作为核心旅游供役地的羊排和东引片区,就不必非得通过“住改商”旅游经营来获益,而是可以凭借传统“老宅”与作为旅游需役地的其他旅游“住改商”经营户,通过履行旅游地役权合同及其购买/补偿机制实现互利共赢。鉴于物权法定原则。“旅游地役权”之名尚需通过“司法解释”途径加以确认。同时对《文保评分标准》及“抓阄”定公益性摊位的做法作出相应调整。

注释:

① 方晴.广东民宿管理办法征求意见单幢建筑最高4层.2018-05-09. http://gz.house.163.com/18/0905/08/DQU659UV008786F3.html。

| [1] |

郭文. 中国旅游发展笔谈——旅游空间正义的伦理与实践反思(一)[J]. 旅游学刊, 2017, 32(3): 1. [Guo Wen. Discussion forum of China tourism development:Reflections on the ethics and the practice of tourism spatial justice(I)[J]. Tourism Tribune, 2017, 32(3): 1.] |

| [2] |

孙九霞, 保继刚. 从缺失到凸显:社区参与旅游发展研究脉络[J]. 旅游学刊, 2006, 21(7): 63-68. [Sun Jiuxia, Bao Jigang. From absence to distinction:The search context of community participation in tourism development[J]. Tourism Tribune, 2006, 21(7): 63-68.] |

| [3] |

左冰, 保继刚. 从"社区参与"走向"社区增权"——西方"旅游增权"理论研究述评[J]. 旅游学刊, 2008, 23(4): 58-63. [Zuo Bing, Bao Jigang. From community participation to community empewermentreviewon theoretical study of "tourism empowerment" in Western countries[J]. Tourism Tribune, 2008, 23(4): 58-63.] |

| [4] |

左冰, 保继刚. 制度增权:社区参与旅游发展之土地权利变革[J]. 旅游学刊, 2012, 27(2): 23-31. [Zuo Bing, Bao Jigang. Institutional empowerment:Community participation and changes of land property rights in tourism development[J]. Tourism Tribune, 2012, 27(2): 23-31.] |

| [5] |

保继刚, 左冰. 为旅游吸引物权立法[J]. 旅游学刊, 2012, 27(7): 11-18. [Bao Jigang, Zuo Bing. Legislating for tourist attractions rights[J]. Tourism Tribune, 2012, 27(7): 11-18.] |

| [6] |

左冰, 保继刚. 旅游吸引物权再考察[J]. 旅游学刊, 2016, 31(7): 13-23. [Zuo Bing, Bao Jigang. Revisiting tourist attractions rights[J]. Tourism Tribune, 2016, 31(7): 13-23.] |

| [7] |

辛纪元, 曹务坤, 吴大华. 旅游吸引物权的表达与实践[J]. 云南师范大学学报(哲学社会科学版), 2014, 46(5): 111-115. [Xin Jiyuan, Cao Wukun, Wu Dahua. Expression of the ownership of tourist attractions and the related practice[J]. Journal of Yunnan Normal University(Philosophy and Social Sciences Edition), 2014, 46(5): 111-115.] |

| [8] |

王维艳. 乡村社区参与景区利益分配的法理逻辑及实现路径——基于现行法律制度框架视角[J]. 旅游学刊, 2015, 30(8): 44-52. [Wang Weiyan. The legal theoretical logic and way to tourist attraction profit allocation for rural communities:The perspective of current legal system[J]. Tourism Tribune, 2015, 30(8): 44-52.] |

| [9] |

左冰. 分配正义:旅游发展中的利益博弈与均衡[J]. 旅游学刊, 2016, 31(1): 12-21. [Zuo Bing. Distributive justice:Interest games and equilibrium in tourism development[J]. Tourism Tribune, 2016, 31(1): 12-21.] |

| [10] |

王维艳. 乡村旅游地的空间再生产权能及其空间正义实现路径——地役权视角下的多案例透析[J]. 人文地理, 2018, 33(5): 152-160. [Wang Weiyan. The approach to realize space reproduction power and space justice for rural tourist areas:Deep analysis on multiple cases from the perspective of easement[J]. Human Geography, 2018, 33(5): 152-160.] |

| [11] |

王维艳. 社区参与下的旅游景区竞合关系演变机理及调控——基于纵向价值链的演化博弈分析[J]. 经济管理, 2018, 40(6): 134-152. [Wang Weiyan. Evolution mechanism and regulation of tourist attractions' competitive cooperative relationship under community participation:Evolution game analysis based on vertical value chain[J]. Business Management Journal, 2018, 40(6): 134-152.] |

| [12] |

陈志永, 杨桂华, 陈继军, 等. 少数民族村寨社区居民对旅游增权感知的空间分异研究——以贵州西江千户苗寨为例[J]. 热带地理, 2011, 31(2): 216-222. [Chen Zhiyong, Yang Guihua, Chen Jijun, et al. Spatial variation of the tourism empowerment perception of ethnic village community residents:A case study of Xijiang Qianhu Miao village in Guizhou[J]. Tropical Geography, 2011, 31(2): 216-222.] |

| [13] |

杨宇振. 作为资本积累的旅游:二元关系在二元关系中[J]. 旅游学刊, 2017, 32(3): 5-7. [Yang Zhenyu. Tourism as capital accumulation:The relation of two variables is in the binary relation[J]. Tourism Tribune, 2017, 32(3): 5-7.] |

| [14] |

曹诗图. 旅游开发的正义反思与求索[J]. 旅游学刊, 2017, 32(3): 6-7. [Cao Shitu. Reflection and exploration of the justice of tourism development[J]. Tourism Tribune, 2017, 32(3): 6-7.] |

| [15] |

王京传. 基于空间正义的旅游公众参与机制与包容性发展[J]. 旅游学刊, 2017, 32(4): 8-9. [Wang Jingchuan. Public participation mechanism and inclusive development of tourism based on space justice[J]. Tourism Tribune, 2017, 32(4): 8-9.] |

| [16] |

蔡克信, 蔡溢. 基于相对剥夺感的旅游社区居民类型研究——以贵州西江千户苗寨为例[J]. 四川师范大学学报(社会科学版), 2018(2): 84-91. [Cai Kexin, Cai Yi. Residents' classification in tourist destination based on relative deprivation theory:A case study of Xijiang Miao scenic area[J]. Journal of Sichuan Normal University (Social Sciences Edition), 2018(2): 84-91.] |

| [17] |

王维艳. 社区参与旅游发展制度增权二元分野比较研究[J]. 旅游学刊, 2018, 33(8): 58-67. [Wang Weiyan. Comparative study of dual division in the institutional empowerment for the involvement of residential communities in the development of tourism[J]. Tourism Tribune, 2018, 33(8): 58-67.] |

| [18] |

杨军辉, 李同昇, 徐冬平. 民族旅游村寨居民文化补偿认知的空间分异及机理——以贵州西江千户苗寨为例[J]. 地理科学进展, 2015, 34(9): 1167-1178. [Yang Junhui, Li Tongsheng, Xu Dongping. Spatial differentiation and mechanism of residents' cognition towards cultural compensation in ethnic tourism village:The Xijiang Qianhu Miao village case[J]. Progress in Geography, 2015, 34(9): 1167-1178.] |

| [19] |

刘相军, 孙九霞. 民族旅游社区居民生计方式转型与传统文化适应——基于个人建构理论视角[J]. 旅游学刊, 2019, 34(2): 16-28. [Liu Xiangjun, Sun Jiuxia. Traditional cultural adaptation of residents in an ethnic tourism community:Based on personal construction theory[J]. Tourism Tribune, 2019, 34(2): 16-28.] |

| [20] |

戚冬瑾, 周剑云. "住改商"与"住禁商"——对土地和建筑物用途转变管理的思考[J]. 规划师, 2006, 22(2): 66-68. [Qi Dongjin, Zhou Jianyun. "Residential-to-commercial conversion" and "prohibition of commercial use of housing":Reflections on the management of the conversion of land and buildings[J]. Planners, 2006, 22(2): 66-68.] |

| [21] |

史月强. "住改商"法律问题研究[D].湘潭: 湘潭大学, 2017. [Shi Yueqiang. The Research on the Legal Issues of "the Commercial use of Dwelling House"[D]. Xiangtan: Xiangtan University, 2017.]

|

| [22] |

张斯祺. 试论对"住改商"行为的规范[J]. 法制与社会, 2015(4): 69-70. [Zhang Siqi. On the specification of "the commercial use of dwelling house"[J]. Legal System and Society, 2015(4): 69-70.] |

| [23] |

白磊. "住宅商用"法律规制研究[D].开封: 河南大学, 2010. [Bai Lei. On the Legal Regulation of "the Commercial Use of Dwelling House"[D]. Kaifeng: Henan University, 2010.]

|

| [24] |

姜栋. 住宅商用问题的法律分析[J]. 社会科学家, 2010(8): 65-68. [Jiang Dong. The legal analysis of the commercial problems of residence[J]. Social Scientist, 2010(8): 65-68.] |

| [25] |

郑世英. "住宅商用"法律规制研究[D].桂林: 广西师范大学, 2012. [Zhen Shiying. On the Legal Regulation of "the Commercial Use of Dwelling House"[D]. Guilin: Guangxi Normal University, 2012.]

|

| [26] |

吴朔桦. 浅谈我国"住改商"问题规制——以物权法为视域[J]. 法治与社会, 2013(1): 265-266. [Wu Shuohua. On the problem regulation of "the commercial use of dwelling house" in China:Take property law as the horizon[J]. Legal System and Society, 2013(1): 265-266.] |

| [27] |

刘阅春. 限制住宅商用的若干法律问题[J]. 学术论坛, 2013(6): 78-83. [Liu Yuechun. Some legal issues on limiting the commercial use of housing[J]. Academic Forum, 2013(6): 78-83.] |

| [28] |

彭梓铃. 浅谈"住改商"问题[J]. 中国工商管理研究, 2015(4): 53-57. [Peng Ziling. On the problem of "the commercial use of dwelling house"[J]. Study on China Administration for Industry & Commerce, 2015(4): 53-57.] |

| [29] |

李博阳.住宅商用的法律规制研究[D].兰州: 兰州大学, 2017. [Li Boyang. Research on the Laws and Regulations of "the Commercial Use of Dwelling House"[D]. Lanzhou: Lanzhou University, 2017.]

|

| [30] |

Michele C. Karl Polanyi's institutional theory:Market society and its "disembedded" economy[J]. Li Xinting, Sun Yangyang, trans. Journal of Gansu Administrative College, 2014(1): 49-59. |

| [31] |

Karl Polanyi. The Livelihood of Man[M]. New York: Academic Press, 1977: 11.

|

| [32] |

王宁. 嵌入性视野下的旅游经济[J]. 旅游学刊, 2012, 27(11): 14-15. [Wang Ning. Tourism economy from the perspective of embedability[J]. Tourism Tribune, 2012, 27(11): 14-15.] |

| [33] |

胡仕勇. 制度嵌入性:制度形成的社会学解读[J]. 社会经纬(理论月刊), 2013(3): 157-160. [Hu Shiyong. Institutional embedding:Sociological interpretation of system formation[J]. Social Latitude and Longitude (Theory Monthly), 2013(3): 157-160.] |

| [34] |

杨玉波, 李备友, 李守伟. 嵌入性理论研究综述:基于普遍联系的视角[J]. 山东社会科学, 2014(3): 172-176. [Yang Yubo, Li Beiyou, Li Shouwei. Research overview of embeddedness theory:Based on the perspective of universal connection[J]. Shandong Social Sciences, 2014(3): 172-176.] |

| [35] |

李武装. 空间正义的出场逻辑、理论旨趣和批判方位[J]. 伦理学研究, 2019(6): 93-99. [Li Wuzhuang. The appearance logic, theoretical purport and critical orientation of space justice[J]. Studies in Ethics, 2019(6): 93-99.] |

| [36] |

陈忠. 空间辩证法——空间正义与集体行动逻辑[J]. 哲学动态, 2010(6): 40-46. [Chen Zhong. Dialectics of space:Spatial justice and the logic of collective action[J]. Philosophical Trends, 2010(6): 40-46.] |

| [37] |

保继刚, 左冰. 旅游招商引资中的制度性机会主义行为解析:西部A地旅游招商引资个案研究[J]. 人文地理, 2008, 23(3): 1-6. [Bao Jigang, Zuo Bing. Institutional opportunistic behavior in tourism investment promotion:A case from Western China[J]. Human Geography, 2008, 23(3): 1-6.] |

| [38] |

王海娟, 胡守庚. 土地制度改革与乡村振兴的关联机制研究[J]. 思想战线, 2019, 45(2): 114-120. [Wang Haijuan, Hu Shougeng. Research on the correlative mechanism between land system reform and rural revitalization[J]. Thinking, 2019, 45(2): 114-120.] |

| [39] |

李天翼. 西江模式:西江千户苗寨景区十年发展报告[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2018: 7. [Li Tianyi. Report on Tourism Development of China's Xijiang Miao Village(2008-2018)[M]. Beijing: Social Sciences Academic Press(China), 2018: 7.]

|

| [40] |

何景明. 边远贫困地区民族村寨旅游发展的省思——以贵州西江千户苗寨为中心的考察[J]. 旅游学刊, 2010, 25(2): 59-65. [He Jingming. Thoughts about tourism development of ethnic minority villages in the outlying poverty-striken areas[J]. Tourism Tribune, 2010, 25(2): 59-65.] |

| [41] |

周琼. 台湾民宿发展态势及其借鉴[J]. 台湾农业探索, 2014(1): 13-18. [Zhou Qiong. Analysis on the development of Taiwan homestay and its enlightenment[J]. Taiwan Agricultural Research, 2014(1): 13-18.] |