2. 首都师范大学 资源环境与旅游学院, 北京 100048

2. College of Resource Environment and Tourism, Capital Normal University, Beijing 100048, China

2019年5月,国务院在《关于建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系的意见》中明确提出,鼓励和引导工商资本下乡,从而为资本的乡村空间扩张提供了强有力的政策支撑。然而,资本的扩张必然按其运行模式改造、加工乡村空间,不仅造成乡村空间在聚落空间、居住空间等物理形态上的重大转向,而且传统文化、村民关系等社会文化也变得日益复杂,甚至空间本身也已成为消费和生产加工的对象,成为资本生产的关键要素,并促使乡村由生产主导向资本积累转型。从某种意义上说,资本对乡村空间的占有、控制以及再塑造,实质上是资本为缓解过度积累危机而进行的“时空修复”策略[1],若以“时空修复”理论思考当前乡村空间变迁,会发现多数是资本以乡村作为时空修复对象的行为。那么,资本是如何嵌入乡村造成空间重构的?其背后有着怎样的运作逻辑?时空修复是否会给乡村社会发展造成潜在风险?

“时空修复”是David Harvey用来描述地理空间重构、社会文化变迁等现实问题的经典理论之一,适用于资本嵌入导致的地理空间扩张与重构问题的解释。然而,当前国内外时空修复理论的相关研究成果偏向于概念辨析[2]、适用性探讨[3]、理论价值[4, 5]等理论辨识,实证研究相对较乏,尤其是国内既有实证研究更多聚焦于区域格局演化与机制剖析,如周玉璇等从资本循环视角分析了城市空间结构的演变机制[6];王有正等探讨了我国城市发展路径的三级循环,剖析了城市发展的阶段特征[7];曾鹏等基于“时空修复”和“资本三级循环”理论批判了当前我国城市群空间生产的价值模式,指出“使用价值”应成为城市群空间生产的核心理念[8];胡宪阳等解析了度假型旅游地的时空修复过程,并结合中国情景修正了时空修复理论框架[9];逯百慧[10]和黄良伟[11]等利用“资本三级循环”等时空修复理论解读乡村空间的转型机制及空间分异特征。可见,国内研究重在探讨城市空间的时空修复过程,虽然已有部分学者将研究对象由城市拓展至乡村维度,研究视角有了进一步延伸,但尚未深入剖析乡村空间的修复过程,更鲜见修复过程中潜在风险的考量。

基于此,本文尝试在引介“时空修复”理论基础上,选取莲花池村为典型案例区,演绎案例区时空修复过程,以资本视角透视北京市休闲型乡村的地理空间扩张与空间转型问题,管窥资本时空修复给乡村空间造成的潜在风险,力图为北京市休闲型乡村空间重构寻找深层解释路径,为乡村发展规避风险提供部分借鉴。

2 分析框架David Harvey基于资本积累和空间生产关系维度,分析、探讨和批判了空间生产过程,提出了时空修复理论。他认为,当特定区域内出现劳动盈余或资本盈余时,可以通过时间修复和空间修复两种途径吸收[9, 12]。其中,时间修复是将盈余资本投资于基础设施等长期项目或教育等社会性支出中,延迟资本再次进入流通领域的时间,以在短期内缓解资本过度积累危机,其中,“资本三级循环”是时间修复的主要手段。空间修复是指当过度积累的资本和劳动无法在区域内吸收时,需通过开发新的市场与空间转移劳动力和资源,并造成既定空间不断被资本控制、渗透和重组。同时,在“时空修复”中,资本既可以是外地资本本地化,也可以是本地资本区域化,外地资本本地化突出表现为外地资本的投资与建设,本地资本区域化突出体现在资本流动空间尺度不断增加[11]。然而,无论本地资本还是外地资本,其最终指向的是为资本扩张提供空间[13]。可见,时间修复和空间修复作为解决资本过度积累危机的两种方式和视角,若以交互方式将两者纳入相同的研究视野[14, 15],则能更加深入剖析资本的运作逻辑以及空间的演化机制。

资本积累向来是一个深刻的地理事件,资本在逐利过程中必然按其运作逻辑重塑地理空间[16]。从问题指向上来看,中国作为世界经济重要一环,在融入全球资本积累进程中[17],同样也面临地理空间生产问题,理应成为时空修复理论的重要理论实验场[9, 18]。虽然Harvey认为时空修复的最佳场所是城市[19],但随着全球化、城市化、市场化的快速推进,处于都市发展尾端的乡村已然成为城市资本积累和居民休闲消费的理想场地[20],受城市资本逻辑影响非常显著[10],其运动轨迹和发展规律在一定程度上同城市空间一样遵循着资本的运作逻辑,各类资本、劳动力等生产要素从都市向乡村的蔓延与流动,导致甚至加速了近都市乡村聚落、住宅、土地等乡村空间景观的分化与重构[21, 22]。可见,时空修复理论作为一种剖析资本运动与空间发展相互关系的有效法宝,可为乡村空间转型和机制分析提供新的解释工具[1]。

然而,与西方国家相比,我国乡村富于地方性,在地方性限制下形成了浓厚的文化特色和宗族制度[23],熟人关系、乡土观念等村落文化往往比资本影响更为深远和强烈,而脱胎于西方国家的时空修复理论主要着眼于资本运作与空间结构关系的经济层面探讨,对资本运作的社会影响等非经济层面阐释略显不足[9, 14],而资本在创造生产和积累的特定空间的同时,必然会忽视甚至剥夺部分群体的权益,引发一系列社会问题[8]。因此,在透视我国乡村时空修复时,需增加对村民关系、传统文化等非经济因素的关注与探讨,适当修订时空修复理论的语境。

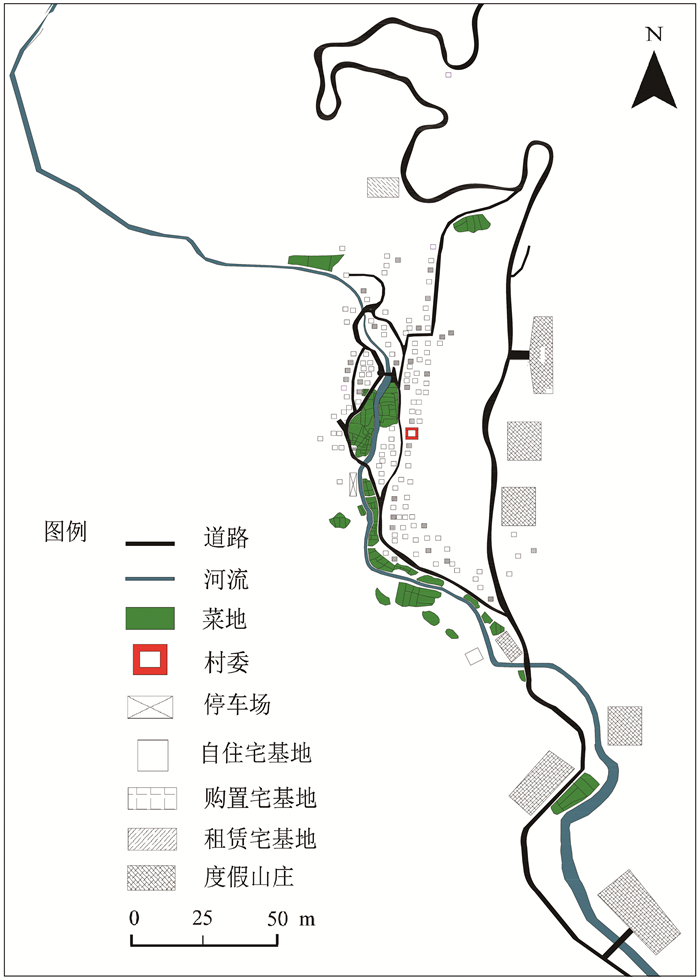

3 研究设计莲花池村位于怀柔区雁栖镇西北部(图 1),距北京市70公里、怀柔区20公里。由于村落深居河谷阶地,与市区保持一定距离,乡村文化、生活方式以及生态环境等乡村元素得以保留,并成为吸引城市居民前来休闲消费的最强力因素。在招商引资等地区政策引导下,城市资本陆续入驻,带动了当地村民参与民俗旅游业的积极性。改革开放以来,莲花池村大致经历了传统农业生产期(1978年— 1990年)、民俗旅游业起步期(1991年—2000年)和民俗旅游业快速发展期(2001年——至今)三个发展时期,现已成为“雁栖不夜谷”西线的主要节点和北京市“沟域经济”的样板。在城市元素扩散和各类资本充斥下,该村功能不断由传统生产功能向休闲消费功能转化,成为北京市城市资本扩张与休闲消费的承接地,透视着北京市城乡关系的变化,同时也印证了我国近都市诸多此类村落的变迁规律。因此,莲花池村作为案例地,具有典型性和代表性。

|

图 1 莲花池村区位图 Fig.1 The Location of Lianhuachi Village |

本文数据来源主要由两部分构成:①2015年11月和2018年6月期间4次对莲花池村的实地调查,对村民、地方政府以及资本经营者采用地毯式访谈,以获取村庄发展历程、内外资本经营、城市外来者、旅游发展、村民意愿、农业种植、土地利用等信息;②二手资料来源于历年北京市、怀柔区以及雁栖镇等地方政策文件、相关规划等。

4 莲花池村时空修复 4.1 时间修复时间修复作为时空修复的“逃避”方式[4],不仅可在短期内缓解资本过度积累问题,为资本长线投资稀释利润延迟时间,而且为莲花池空间发展提供了原动力。资本三级循环作为时间修复的主要手段,揭示了区域内资本的运动方式,为时空修复和村落空间转型提供了强有力的解释工具。

4.1.1 资本一级循环:生产性投入Harvey将发生在工业资本生产过程中的资本流动称为一级循环体系,资本经过“生产—流通—交换—消费”环节实现价值和剩余价值。改革开放初期,为了消除城乡二元体制对村落盈余资本和劳动力等要素的流动制约,莲花村政府先后设立了旋木厂、肥皂厂、果脯厂等队办企业,以及冲压厂、汽水厂、帽子厂等村办企业,村落资本由农业向工业转移,地方生产性空间初步形成,为资本提供了必要的生存土壤。在生产与流通环节,这一时期村落资本主要以三种职能形式存在,即以货币资本形式购买原材料、以生产资本形式生产物质产品、以商品资本形式出售产成品,从而实现价值和剩余价值,完成了资本原始积累。随着企业数量及规模不断扩张,村落生产性空间急剧扩大,为了积极参与生产体系,村集体将企业相对集中于村落中心及范琦路沿线等优势区域,农业用地及居住用地不断被挤占,“农业生产+居住生活”的聚落布局不断转向于“农业生产+居住生活+工业生产”,村落空间的生产过程与组织形式亦随之发生变化,“功能集中化”和“地理分散化”的网络化特征趋显。在交换和消费环节,1980年代末,亚洲金融危机造成莲花池村生产过度积累,利润急剧下降,村内资本面临衰退危机,为了确保资本循环持续运转,创造需求、引领消费成为资本的又一核心任务[24]。随着北京城市化进程的快速推进,城市居民乡村休闲消费需求凸显,莲花池村因迥异于城市的空间景观及生活体验被纳入城市消费体系之中,促使资本投资对象由生产性产品向生活性产品转变、投资空间由城市向乡村转移。由此,莲花池村落空间呈现出明显的消费型特征。

4.1.2 资本二级循环:空间成为资本增值的元素在一级循环体系中,村内资本对剩余价值的无限追求导致了资本过度积累危机的内在性矛盾。为了缓解过度积累危机,确保资本循环顺利进行,一方面,地方政府积极构建建成环境。1990年起,怀柔区、雁栖镇等地方政府积极投资基础设施,先后建成京承高速、京密高速等多条高速公路和城市快速路,硬化村内主干道路,普及公交车,疏通莲花池河道,完成污水和垃圾处理。同时,加大村内企业改制,由自办自营的“内生驱动”模式向招商引资的“外资驱动”模式转变。基础设施的生产性投入以及制度变更为城市资本植入及本地资本参与扫除了障碍,提高了资本增值速率,为莲花池村融入区域生产体系、确保资本循环奠定了物质基础。另一方面,空间本身成为资本增值要素。随着北京城市居民乡村消费需求的逐渐兴起,乡村环境、空气、文化等空间型产品取代购物、旅游等实物型产品,成为人们普遍追求的新热点,乡村空间成为资本争夺的焦点,城市资本纷纷投放莲花池村(表 1),并占据村落中地势平坦、交通便捷、环境优美的优质地段,建造度假山庄,取代了第一循环体系中的村办企业,消解了村落传统的空间组织原则。同时,城市资本按其运作逻辑对村落环境资源、农耕场景等进行重新加工和设计,村落空间在资本与消费逻辑运作下成为直接生产对象,参与资本循环。至此,空间本身作为生产要素成为资本投资和获取新利润的焦点。

| 表 1 莲花池村域范围内城市资本来源及经营状态 Tab.1 The Source and the Operation State of Urban Capital in Lianhuachi Village |

综上,伴随着城市居民消费需求和消费内容的转变,城市资本的投资对象和利润空间发生了转移,由增值能力有限的物质生产领域转向于增值性更高的非物质生产领域[25],乡村空间作为“商品”为资本赚取了新的利润,使第一循环中过度积累的剩余价值找到了有利可图的投资渠道,并推动着城市资本的投资空间向乡村转移。

4.1.3 资本三级循环:维持村落社会平衡经由资本循环,莲花池村产业结构完成了传统生产向现代服务业的转变。与产业结构转型相伴生,旅游者、移居者等城市外来群体的持续涌入,打破了村落单一性和集聚性的生活群体结构,村民务农、雇工、经营等职业分化渐趋明显,内部社会结构出现了潜在分化。因此,资本循环和城市元素的过度侵入,引发了不同主体间的抗争和博弈、资源分配的不均以及成果分享的不平等,造成了社会的不平衡发展。

为了维持村落生产关系的和谐性,资本需借助地方政府加大对社会秩序的关注。在此语境下,村集体不断加大政府投入,创造最佳资本运行环境,以期实现资本与公平的双重收益。首先,为了减小城市居民涌入给村落环境带来的压力,2006年,地方政府在村内增设污水处理设施,配备6名环卫工人,保持居住环境的整洁,其中污水处理费由村委会集体缴纳。其次,村内所有群体包括城市资本的自来水费均由村委会集体缴纳,村民个体和城市资本无需单独缴纳。第三,政府每年对农家院经营人员进行统一培训,提升村民整体素质,增强劳动力再生产能力。虽然村落基础服务设施的增加、村民整体素质的提升没有产生直接经济效益,但居住环境的改善、劳动力再生产能力的增强等间接影响着资本增值速率。在此过程中,为了平衡不同群体间的权益,村集体“权力的领土逻辑”与“权力的资本逻辑”相互交织[11],不断在“政府”与“企业”间互换角色。正如Harvey反复强调那样,要想真正化解危机,促进社会全方位的进步,就必须注重生产主体生存与发展的考量,将投资重点由空间的物质领域向人的社会福利领域转移,唯有如此,才能为资本构建多尺度、可持续的盈利空间。

4.2 空间修复空间修复是时空修复的第二种“逃避”方式[4]。为了消解空间障碍,解决过度积累危机,资本无限制通过地理空间扩张谋求新机会,并按照资本运作逻辑改造、重构和重新定义既有空间,最终创造出满足自身增殖需要的新的空间秩序与社会关系,地理扩张和空间重建成为“空间修复”的两大主要方式。

4.2.1 地理扩张(1) 城市资本扩张与流动

在旺盛的乡村消费需求助推下,各类城市资本利用莲花池村落空间吸引城市市场,以期以时间消灭空间差距(表 1)。为了获取更大的利润,城市资本在区位选择方面具有明显的时间差异。前期入驻的城市资本十分注重交通设施,范崎路两侧成为城市资本的首选地。随着生态环境取代交通便利成为新的消费标尺,新进城市资本倾向于选择村内景观优美、环境静谧的西北部山麓地段。可见,创造与引领消费需求的核心任务,不断推动着城市资本将经营空间由村落外围向内部扩展。

由于进驻目的、资本实力、经营方式等不同,城市资本呈现不同程度分化,部分企业盈利模式弊端凸显,生产难以维继,歇业、停业甚至兼并现象出现(表 1),如清凉谷山庄、祁连山庄、莲花山庄等小型资本因经营问题致使盈利能力受限,在完成“圈地运动”后随即停业;山中传奇度假村因客源市场受限处于歇业状态;卧龙山庄被北京泰莲庭度假酒店兼并;巴克公社收购村落原矿泉水厂等等。因此,消费转型背景下,资本间“弱肉强食”的现实,致使小型企业和个体经营企业选择退出,寻求域外流动以转移危机,城市资本收缩现象加剧;而实力雄厚的大型企业则通过收购、兼并获取更多地扩张机会,村落城市资本网络面临重新洗牌。然而,无论资本的内部扩张还是域外流动,其实质是高额利润的内在张力驱使资本不断进行地理空间扩张的结果。

(2) 本地资本扩张与流动

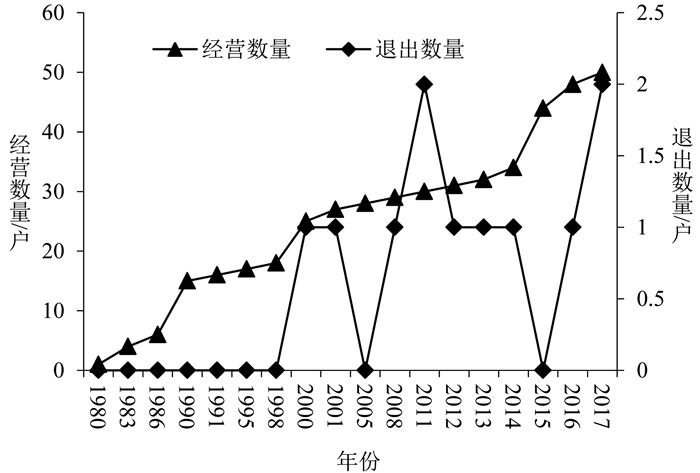

与城市资本地理扩张相伴生,本地资本积极参与经营。改革开放初期,本地资本以村集体形式参与工业生产、获取利润,资本规模和地理空间均不断扩张,但在1980年代末亚洲金融危机影响下,企业产品市场受限,村内企业纷纷倒闭,集体资本由直接参与生产转向于为内外资本运营创新环境。随着劳动生产效率的提高以及城市居民消费趋势的显化,20世纪80年代末,个别村民敏锐察觉到市场需求,快速从农业种植中转移资本,以农家院为载体获取利润,但因数量极少,对其他村民的广泛参与带动性较弱。进入90年代,城市资本的介入激发了村民参与农家乐的积极性(图 2),纷纷将宅基地作为资本元素投入生产,这一时期,本地资本以村民个体农家院形式参与经营。

|

图 2 1980—2017年莲花池本地资本参与与退出经营数量 Fig.2 Number of Participation and Withdrawal Operations of Local Capital from 1980 to 2017 in Lianhuachi Village |

当宅基地作为资本元素被卷入资本循环之时,资本运作逻辑就决定了宅基地的变化逻辑[26]。在资本逐利的无限追求下,本地资本试图突破村落资源与地形制约,一方面,利用自家果树、宅基地、自留地等寻求与邻里的空间置换,以期实现地段转移或空间拓展;另一方面,在无法实现空间置换的困境下,资本转向于宅基地内部空间扩增和功能叠加,如增加建筑层数和房间数量,占用并外扩门前空间,院落、住屋等居住空间向经营空间转化等。因此,宅基地建设远远超出家庭实际需求,内部空间的延伸与拓展完全以资本增值需求为中心,并通过对生产机会的把握以及空间资源的最大化利用来实现宅基地价值的增值。

我家原来的院子小,客人多的时候不够住,而且客人要求也多,不仅要客房空间大,而且还要是有卡拉ok、棋牌室等,所以就用果树与村里其他人换了旁边的院子,建了专门的棋牌室、乒乓球室、卡拉ok室。客人多的时候,我和老伴儿就在外面的小房子里或阳台沙发上凑合一宿。

——农家院,48岁

2001年我家开始做农家乐,但宅基地比较小,就花了1万块钱从邻居家买了三间半。现在客人增多了,要求也高了,去年重新翻修,从原来的一层改为二层,现在总共16间房子。平时接待就在院子里,为了防止刮风下雨接待不方便,就把院子封起来了。客人多的时候没地方停车,就又在门前的坡地上盖个一个车库,能停两、三辆车。

——农家院,52岁

农家院数量的增多以及宅基地空间的延伸扩大了城市居民的寻租行为,加剧了本地资本间的竞争,原本脆弱的本地资本在竞争日益激烈的语境下面临重组,资金相对丰厚的农家院通过租赁、置换、空间扩张等方式逐渐扩大规模,部分农家院则因家庭问题、资金不足、人手不够等原因选择退出,或转投拉马、山地车、沙滩摩托等经营,以获取比农家院经营更大的利润。

综上,无论是城市资本还是本地资本,实力雄厚的企业或农家院经营者多凭资本优势不断实现地理空间扩张,占据更多资源以获取更大的利润,而小微企业或农家院经营者则选择隐退或转投,以保持资本的相对稳定,避免产生过度积累危机。

4.2.2 空间重建(1) 聚落空间形态重构

城市资本和本地资本的运作逻辑不断改变着聚落空间形态,加速了聚落空间的分化与重构。

首先,聚落空间不断扩散和蔓延。尽管囿于地形制约,聚落外拓空间十分有限,但为了最大可能吸引城市休闲者,一方面,城市资本不断征用范崎路两侧荒地、村民自留地、林地等建造度假山庄,农业用地变更为建设用地,聚落空间向外围拓展。另一方面,2000年以后,村内东部及南部沿村内主路的新建宅院数量大幅上涨,占全部新建宅院的70%以上,新建宅院以农家院经营为主,以期对接城市资本,获取集聚效益,促使聚落空间组织由传统以莲花池泉为中心、沿河而建的村落形态,向沿村主路发展态势转变,聚落形态和空间尺度有了一定的扩散与蔓延。

其次,聚落空间不平衡性凸显。内外资本的介入不仅生产出具有使用价值的休闲消费空间,而且促使村落空间本身成为具有交换价值的资本化空间,村落地段不同,资本收益差异较大:范崎路两侧及村口较近的地段利润水平最高;环境幽静的西部及西北部利润次之;村落中部且不紧临村内主路的利润最低。因而,地段的等级差别引起了资本生产率的等级差异,聚落空间的利益均衡性被打破,空间环境的创建和塑造在资本作用和控制下不断调整和发展。

(2) 组织模式调整

空间是任何权力运作的基础,空间的生成和延展渗透着权力逻辑[27]。尽管莲花池村聚落空间在资本逻辑下不断分化与重构,但当遇到地方制度、乡村文化、土地产权等障碍时,需借助权力组织才能保障资本循环顺利运行。因此,地方组织模式的调整成为资本“空间修复”的另一种表现形式。

改革开放以后,行政权力的下放和分税制度的实行,激发了地方政府发展当地经济的热情,尤其是城市居民乡村休闲需求的释放,更加滋生了地方政府获取乡村发展的利益冲动。于是,怀柔区政府、雁栖镇政府、村委会等各级政府纷纷制定新农村建设、“雁栖不夜谷”规划建设、垃圾无害化处理等相关政策,加大基础设施投资力度,并通过出售村工厂、土地征用、水电费全免等各种优惠政策为城市资本扫清制度障碍。同时,地方政府还加大本地资本的扶植力度,如凡农家院经营者所需土地村里一律批准;协调村民间置换宅基地;给予农家院客房用品补贴;免费培训服务技能等,鼓励和支持本地资融入资本生产网络体系。因此,在利益驱动下,地方组织不断由政策执行者转变为利益规划者、协调者甚至参与者,直接推动着莲花池村落空间的更新与重构。

5 莲花池村时空修复的潜在风险基于逐利的无限追求,内外资本完成了对莲花池村落空间的时空修复,促使村落空间由农业生产“容器”向“空间自身生产”的转型,这在一定程度上化解了资本危机。然而,资本运作逻辑的内在缺陷性,决定了村落空间生产背后必然孕育着一定的风险,造成村落空间关系呈现出紧张和不稳定状态。

5.1 村民内部分层化伴随着资本空间转移与重组,空间结构关系突出表现为资源、利益的重新配置引发的冲突和竞争[15]。一方面,本地资本的扩张与流动造就了村民间兼业、个体经营户、公职人员、外出务工者、本地雇工以及纯务农等职业的分化,隐喻了村落社会阶层的潜在分化,不同阶层村民对村落发展、资源需求甚至生活方式有着不同价值倾向,引发在生产方式、资源需求、村落发展以及利益分配方面产生分歧。村落中公共资源和公共空间被挤占、传统村民边缘化等不和谐的微弱音符的出现,暗示了邻里关系存在着陌生和疏离的潜在危机。另一方面,聚落空间不平衡性的凸显加剧了不同地段资本间的竞争。为了弥补级差地租带来的劣势,本地资本间竞争异常激烈,村口拉客便成为显性表征,其中,区位相对隐蔽的农家院拉客现象较为严重,交通便利、消费者选择性强的农家院相对较少。原本和谐的村民关系隐藏着竞争与冲突,只是在乡村这个熟人社会里,村民碍于情面,竞争或分歧相对缓和。

客人总是放大炮,晚上十点多了还放呢,有时候都睡着了都被吵醒了。我们没有开农家院,平时就喜欢安静点,有时我们也跟开农家院的邻居说,不让客人太吵,但说了也没用,村里也不管。嫌烦也没办法,都是一个村的。

——农户,61岁

(农家院之间)有竞争,我年纪大了,不方便去村口拉客,来我家的客人都被别家接走了,尤其是山里人家,经常抢其他农家院的客人,大家意见都挺大的,但都是一个村的,也都不说啥了。

——农户,54岁

综上,资本时空修复在暂时化解资本危机的同时,激发了新的社会矛盾,侵占弱势群体的生活空间,造成村民内部的阶层分化,在一定程度上激化了村民关系。

5.2 空间生产同化如前文所述,在空间修复中,地方组织与资本的联姻致使资本与权力发展方向具有趋同性,有力地推动了村落空间的资本化利用。以耕地为例,在莲花池村落空间成为资本增值要素的语境中,为了吸引和固化城市资本,地方政府协助城市资本征用或占用村民自留地,导致耕地面积逐渐减少,传统“生产功能”不断被摒弃,耕地作为乡村表征,成为地方形象的景观实体和消费符号,至此,耕地资源潜在的资本属性不断被激活,作为生产元素参与资本运营。然而,资本在农业、农民、农村与市场的关系问题上,断然不会顾忌农业的弱质和农民的弱势[28],而是按其运作规律要求村落经济关系、社会观念、政治制度等服从市场需求,这在农民保障体系尚未健全的机制下,无疑将村民置于巨大的生存风险之中,给乡村社会带来诸多不稳定。因此,莲花池村地方组织模式在为资本创造最佳运行环境、保障资本循环顺利运行的同时,需协调各方利益,推动村落空间理性发展,防范长期、大规模的资本化生产同化甚至消灭乡村空间。

5.3 空间正义缺失城市资本和本地资本的扩张和流动驱使着村民将闲置宅基地作为生产资料,参与资本市场运作,以获取资本收益,截至2018年,全村共有城市资本租赁宅基地11处,本地资本租赁4处。资本在对作为生产资料的乡村空间占有、生产、利用和消费时,应体现公平公正原则。然而,调研结果显示,一方面,城市资本出于拥有宅基地作为休闲场所的目的,租赁的宅基地闲置现象较为突出,甚至部分院落租赁后从未居住过,而在村落居住空间饱和境况下,新生代村民无新的宅基地配给,兄弟两家共用宅基地甚至无房可住现象开始出现。因此,强势外来群体与弱势村民生存权益之间的矛盾,在一定程度上加剧村内的不平等。另一方面,城市资本在租赁过程中对原有宅基地的重建,造成归属权错位,加之长期租赁致使租赁者心里已将其据为己有,导致村民在回收宅基地时出现争执,甚至无法收回现象,造成尖锐的社会问题。

我当时签了30年的租赁合同,刚开始经营农家院,最近几年基本不经营了。我在市里有企业,这里只是业余……这里空气好、环境好……所以我现在基本把这里当做后花园,用于平时休闲。

——城市资本,55岁

我大儿子因为工作在怀柔,平时也不回来住就把房子卖了。原租住的老人去世了,现在想要回来,但找不到老人的子女,官司都没地方打。村里像俺们这样情况的有好几家。

——农户,60岁

因此,在资本空间扩张和空间重构过程中,宅基地的资产属性逐步凸显。在资本强势逻辑塑造下,处于弱势地位的村民基于短期利益私自出租宅基地,其应有的空间权益必然存在被忽视和被剥夺的风险,最终生成甚至加剧社会问题。

5.4 乡村文化渐趋消融在时空修复过程中,内外资本的流动与扩张逐渐消融根植于乡村的价值观念、邻里关系等传统文化。首先,城市资本的介入开拓了休闲消费市场,由此强势的城市文化体系和消费价值观不断冲击着村民传统的勤劳品质及价值体系,村落中开始出现少数以寻求租差为生或闲散的村民,尽管这类村民为数极少,但在一定程度上暗示了村落本位性价值的失落。

自2010年他家院落重新翻盖后,就再也不干活了,整天玩,一天三场喝酒,家里还有一个儿子没结婚呢。平时就喜欢和隔壁的城里人在一起,城里人的院子我们村的人基本都没去过,就因为他俩人都爱喝酒,所以经常在一起。

——村民,52岁

他们家两口才40多岁,既不从事农家院经营,也不外出打工,说干活太累,看人家城里人多逍遥。年纪轻轻,就靠几亩果树生活,看不惯。

——村民,57岁

其次,本地资本的扩张与流动造成邻里关系网络的异化,自身利益成为村民衡量交往的准绳。本地资本扩张后,村民间婚丧嫁娶的劳力与礼金互助、农忙时节的互相帮工,以及日常生活中物品互借的交互行为逐渐被解构,互助关系中的情感意识对村民的约束力持续下降,货币交易逐渐成为衡量村民交往的最大砝码。因此,内外资本及城市外来文化的进入,异化了根植于传统村落的社会性价值,村民关系渐趋陌生和疏离,乡村文化在资本修复过程中逐渐消融,乡土价值体系面临消逝危机。

6 结论本文基于时空修复理论,以莲花池村为研究对象,从资本视角探讨了北京市休闲型乡村空间时间修复和空间修复过程,剖析了背后隐含的潜在风险。从时间修复过程来看,伴随着内外资本的延伸,莲花池村经由资本三级循环实现了传统农业空间向现代消费的空间转型,乡村空间本身作为生产要素进入生产体系,参与资本循环,成为资本投资和获取新利润的焦点。为了缓解资本过渡积累问题,延迟长线投资时间,资本投资重点逐渐由一级循环的生产性投入、二级循环的空间本身,渗透至三级循环的社会秩序,投资对象不断扩展,乡村空间渐趋多样化。从空间修复过程来看,为了维持资本的增值性,内外资本主要通过域内扩张或域外流动实现地理空间拓展,并按资本运作逻辑改造与重新定义乡村空间,创造出与其生产方式和生产关系相对应的空间秩序与社会关系,从而造成聚落空间形态的重构,以及地方组织模式的调整。然而,莲花池村的时空修复不仅仅代表着村落由传统向现代的转型,期间也孕育着村落社会阶层分化、空间生产同化、空间正义缺失、传统文化消融等多重潜在风险。

综上,资本通过时间延迟、不平衡地理发展、地理空间扩张、空间重组等方式不断铲除空间障碍,促使乡村空间成为资本元素,并在资本运行框架中,完成了对乡村空间形态的填充与乡村空间转型的应对。因此,资本运动成为乡村空间发展及转型的原动力,诠释了时空修复理论的乡村空间运作逻辑。然而,空间生产理论认为,空间是政府、资产阶层、居民、市场等各种利益团体角逐的目标和利益交织的场所。虽然脱胎于西方城市的时空修复理论认为空间资本化是资本、权力、土地、制度、市场、文化等多方力量的综合,但主要强调资本和权力的作用,而在“强政府弱社会”背景下的我国乡村[29],制度、文化、观念等往往比资本和权力更为直接、深远和强烈。因此,要完全透视我国乡村时空修复现象,需超越时空修复理论的经济逻辑,根据我国乡村实际情况反思和调整时空修复理论建构,适当增加非经济因素的探讨。但由于篇幅的限制,本文仅基于个案讨论了资本逻辑,对于更多的典型案例以及政府等非资本逻辑尚未触及,在后续研究中将继续关注与思考。

| [1] |

蔡运龙, 叶超, Barnes T, 等. 马克思主义地理学及其中国化:规划与实践反思[J]. 地理研究, 2016, 35(8): 1399-1419. [Cai Yunlong, Ye Chao, Barnes T, et al. Marxist geography and its development in China:Reflections on planning and practice[J]. Geographical Research, 2016, 35(8): 1399-1419.] |

| [2] |

Arrighi G, Aschoff N, Scully B. Accumulation by dispossession and its limits:The Southern Africa paradigm revisited[J]. Studies in Comparative International Development, 2010, 45(4): 410-438. DOI:10.1007/s12116-010-9075-7 |

| [3] |

Narsiah S. Neoliberalism as spatial fix:An example from South Africa[J]. Geoforum, 2013, 45: 136-144. DOI:10.1016/j.geoforum.2012.10.011 |

| [4] |

赫曦滢, 赵海月. 大卫·哈维"时空修复"理论及其当代价值[J]. 广西社会科学, 2012(8): 39-44. [He Xiying, Zhao Haiyue. David Harvey's theory of time and space restoration and the contemporary value[J]. Social Sciences in Guangxi, 2012(8): 39-44.] |

| [5] |

刘鹏飞, 赵海月. 戴维·哈维资本积累理论视阈下的空间批判[J]. 学术界, 2016(3): 171-177. [Liu Pengfei, Zhao Haiyue. David Harvey's spatial criticism from the perspective of capital accumulation theory[J]. Academics, 2016(3): 171-177.] |

| [6] |

周玉璇, 李郇, 申龙. 资本循环视角下的城市空间结构演变机制研究——以海珠区为例[J]. 人文地理, 2018, 33(4): 68-75. [Zhou Yu xuan, Li Xun, Shen Long. Research on the evolution mechanism of urban spatial structure in the view of capital circuit theory of Harvey:A case of Haizhu district[J]. Human Geography, 2018, 33(4): 68-75.] |

| [7] |

王有正, 张京祥. 资本的城市化:基于资本三级循环理论的改革开放后我国城市发展初探[J]. 现代城市研究, 2018(6): 105-111. [Wang Youzheng, Zhang Jingxiang. Urbanization of capital:A preliminary study on urban development in China after the reform and opening up based on the theory of Capital Three Cycle[J]. Modern Urban Research, 2018(6): 105-111.] |

| [8] |

曾鹏, 陈嘉浩. 中国"时空修复"语境下城市群空间生产转型研究[J]. 社会科学, 2017(2): 56-65. [Zeng Peng, Chen Jiahao. The research of urban agglomerations spatial production transformation in the context of China's "Space Time Fix"[J]. Journal of Social Sciences, 2017(2): 56-65.] |

| [9] |

胡宪洋, 保继刚. 消费转型背景下度假型旅游地时空修复——基于三亚海棠湾的案例研究[J]. 地理学报, 2018, 73(12): 188-203. [Hu Xianyang, Bao Jigang. Changes of consumption patterns and spatiotemporal fix of tourism resorts:A case study on Haitang Bay of Sanya in China[J]. Acta Geographica Sinica, 2018, 73(12): 188-203.] |

| [10] |

逯百慧, 王红扬, 冯建喜. 哈维"资本三级循环"理论视角下的大都市近郊区乡村转型——以南京市江宁区为例[J]. 城市发展研究, 2015, 22(12): 43-50. [Lu Baihui, Wang Hongyang, Feng Jianxi. The rural transformation in suburban area in the view of capital circuit theory of Harvey:A case study of Jiangning district of Nanjing[J]. Urban Development Studies, 2015, 22(12): 43-50.] |

| [11] |

黄良伟, 李广斌, 王勇. "时空修复"理论视角下苏南乡村空间分异机制[J]. 城市发展研究, 2015, 22(3): 108-112. [Huang Liangwei, Li Guangbin, Wang Yong. The mechanism of rural spatial differentiation in southern Jiangsu based on "Time-Space Fix" theory[J]. Urban Development Studies, 2015, 22(3): 108-112.] |

| [12] |

戴维·哈维.后现代的状况: 对文化变迁之缘起的探究[M].阎嘉, 译.北京: 商务印书馆, 2013: 327. [Harvey D. Postmodern Situation: A Study of the Origin of Cultural Change[M]. Yan Jia, trans. Beijing: The Commercial Press, 2013: 327.]

|

| [13] |

郑红. 新型城镇化时空修复现象的经济哲学思考[J]. 齐齐哈尔大学学报(哲学社会科学版), 2016(6): 60-64. [Zheng Hong. Economic philosophical thinking on the spatio-temporal fix phenomenon of new urbanization[J]. Journal of Qiqihar University (Philosophy & Social Science Edition), 2016(6): 60-64.] |

| [14] |

赵海月, 赫曦滢. 大卫·哈维"时空修复"理论的建构与考量[J]. 北京行政学院学报, 2012(5): 68-72. [Zhao Haiyue, He Xiying. The construction and considerations of David Harvey' "Spatio-Temporal Fix"[J]. Journal of Beijing Administrative College, 2012(5): 68-72.] |

| [15] |

赫曦滢.新马克思主义城市学派理论研究[D].长春: 吉林大学, 2012: 76-77. [He Xiying. Research of Neo-Marxism Urban Schools[D]. Changchun: Jilin University, 2012: 76-77.]

|

| [16] |

张凤超. 资本逻辑与空间化秩序——新马克思主义空间理论解析[J]. 马克思主义研究, 2010(7): 37-45. [Zhang Fengchao. Capital logic and spatialization order:The analysis of Neo-Marxism space theory[J]. Studies on Marxism, 2010(7): 37-45.] |

| [17] |

Zhou Y, Sun Y, Wei Y H D, et al. De-centering 'Spatial Fix':Patterns of territorialization and regional technological dynamism of ICT hubs in China[J]. Journal of Economic Geography, 2011, 11(1): 119-150. |

| [18] |

大卫·哈维.新帝国主义[M].初立忠, 沈晓雷, 译.北京: 社会科学文献出版社, 2009: 81. [Harvey D. The New Imperialism[M]. Chu Lizhong, Shen Xiaolei, trans. Beijing: Social Sciences Academic Press, 2009: 81.]

|

| [19] |

蔡运龙, 叶超, 马润潮, 等. 马克思主义地理学及其中国化:"跨国、跨界、跨代"知识行动[J]. 地理研究, 2016, 35(7): 1205-1229. [Cai Yunlong, Ye Chao, Ma Laurence, et al. Knowledge as action:Marxist geography and its development in China[J]. Geographical Research, 2016, 35(7): 1205-1229.] |

| [20] |

张娟, 王茂军. 乡村绅士化进程中旅游型村落生活空间重塑特征研究——以北京爨底下村为例[J]. 人文地理, 2017, 32(2): 137-144. [Zhang Juan, Wang Maojun. The characteristics of the space remodeling of tourism village during rural gentrification:The case of Cuandixia in Beijing[J]. Human Geography, 2017, 32(2): 137-144.] |

| [21] |

杨忍. 广州市城郊典型乡村空间分化过程及机制[J]. 地理学报, 2019, 74(8): 1622-1636. [Yang Ren. Spatial differentiation and mechanisms of typical rural areas in the suburbs of a metropolis:A case study of Beicun village, Baiyun district, Guangzhou[J]. Acta Geographica Sinica, 2019, 74(8): 1622-1636.] |

| [22] |

Woods M. Performing rurality and practising rural geography[J]. Progress in Human Geography, 2010, 34(6): 835-846. DOI:10.1177/0309132509357356 |

| [23] |

费孝通. 乡土中国[M]. 北京: 北京出版社, 2009: 6. [Fei Xiaotong. Earthbound China[M]. Beijing: Beijing Publishing House, 2009: 6.]

|

| [24] |

殷洁, 罗小龙. 资本、权力与空间:"空间的生产"解析[J]. 人文地理, 2012, 27(2): 12-16. [Yin Jie, Luo Xiaolong. Capital, power and space:Decoding "production of space"[J]. Human Geography, 2012, 27(2): 12-16.] |

| [25] |

庄友刚. 空间生产的当代发展与资本的生态逻辑[J]. 马克思主义与现实, 2014(3): 53-59. [Zhuang Yougang. The contemporary development of space production and the ecological logic of capital[J]. Marxism & Reality, 2014(3): 53-59.] |

| [26] |

魏开, 魏成. 土地资本化视角下的乡村发展研究——珠江三角洲村庄土地变化的一个案例[J]. 生态经济, 2013(1): 32-36. [Wei Kai, Wei Cheng. A study of rural development from land capitalization point of view:A case study of the land change of a village in Pearl River Delta[J]. Ecological Economy, 2013(1): 32-36.] |

| [27] |

米歇尔·福柯.规训与惩罚: 监狱的诞生[M].刘北成, 杨远婴, 译.北京: 生活·读书·新知三联书店, 2014: 117-118. [Foucault M. Discipline and Punish: The Birth of the Prison[M]. Liu Beicheng, Yang Yuanying, trans. Beijing: SDX Joint Publishing Company, 2014: 117-118.]

|

| [28] |

毛丹. 村庄的大转型[J]. 浙江社会科学, 2008(10): 2-13. [Mao Dan. The great transformation of villages[J]. Zhejiang Social Sciences, 2008(10): 2-13.] |

| [29] |

张玉强, 张雷. 乡村振兴内源式发展的动力机制研究——基于上海市Y村的案例考察[J]. 东北大学学报(社会科学版), 2019, 21(5): 497-504. [Zhang Yuqiang, Zhang Lei. A study on the dynamic mechanism of endogenous development in rural revitalization:A case study based on Y village in Shanghai[J]. Journal of Northeastern University (Social Science), 2019, 21(5): 497-504.] |