2. 中国科学院大学, 北京 100049;

3. 中国科学院 区域可持续发展分析与模拟重点实验室, 北京 100101;

4. 中国科学院 地理科学与资源研究所, 北京 100101;

5. 浙江财经大学 土地与城乡发展研究院, 杭州 310018

2. University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China;

3. Key Laboratory of Regional Sustainable Development Modeling, Beijing 100101, China;

4. Institute of Geographic Sciences and Natural Resources Research, Beijing 100101, China;

5. College of Land and Urban-rural Development, Zhejiang University of Finance and Economics, Hangzhou 310018, China

改革开放以来,中国的城镇化进程得到突飞猛进的发展,城镇化率从1978年的18.3%跃至2018年59.6%。快速的城镇化为大都市带来了经济的繁华、生活的多样性和发展的活力,但也同时引发了严重的“大都市病”。因此城市的健康可持续发展越来越受到广泛的关注。“宜居城市”的提出为城市发展提供了新目标和新方向。北京是中国的首都,它的发展和定位对中国乃至世界城市的建设具有重要的示范意义[1]。新一期的北京城市总体规划将“国际一流的和谐宜居之都”建设提升到更重要的位置,主要目标是进一步提升城市发展质量和人居环境质量[2]。与此同时,随着社会经济的发展和居民物质生活水平的提升,居民对于和谐宜人的居住环境需求也愈发迫切。因此以居民对居住环境的主观感知为出发点,探讨城市建成环境对居民宜居满意度的作用机制具有重要的理论和实践意义。

关于城市建成环境的理论研究相对成熟,城市建成环境主要指人们对城市自然本底进行改造后形成的人为环境,主要泛指城市土地利用、交通规划以及一些城市的功能布局等方面[5]。Ewing和Cervero提出了城市建成环境的“5D”要素,分别包括密度(density)、多样性(diversity)、设计(design)、公共交通可达性(distance to transit)和目的地可达性(destination accessibility) [3],这一理论也得到学术界的广泛认同。不过从建成环境维度对城市宜居性影响因素的研究还相对缺乏,已有的研究主要关注建成环境对居民通勤方式选择[3, 4]、个体健康水平[5-7]、居住安全感[8, 9]等宜居要素的影响机制,还有一些学者探究建成环境对流动商贩布局的影响[10]、城市建成环境对居民日常行为活动的作用机制等[11, 12]。

国外对城市宜居性的研究较早,这个概念最早是由David L. Smith在《宜人与城市规划》一书中倡导宜人的居住环境的重要性[13]。此后,城市宜居性的研究逐渐在地理学、城市规划学、社会学等领域的广泛展开,主要围绕健康的城市[13, 14]、可持续发展的城市[15, 16]以及经济社会环境全面发展的城市[17]等方面展开系列研究。随着地理学研究方法的不断创新,关于城市宜居性的研究逐渐受到国内学者的重视,研究的重点主要集中在宜居城市的多维度评价[18, 19]和城市宜居性影响机理等方面[20-22]。还有一些学者通过大数据应用等新方法探究宜居城市特征[23]以及在城市宜居性基础上对居民幸福感的研究[24, 25]。不过从地理环境特征角度探讨城市建成环境对城市宜居性影响机制的研究还相对较少,也没有从空间异质性与阶层差异性的角度探讨建成环境对宜居满意度的影响。

宜居城市的核心内涵主要包括环境健康、社会安全、自然宜人、社会和谐、生活方便和出行便捷等层面。居民的宜居性感知其实是一个多维的概念,具体指一个城市或地区的居民对所处居住环境质量的综合评估[14]。居民在居住的选择过程中对城市建成环境和空间共享的需求不断加强,而建成环境和城市宜居性已被证明存在密切的联系[21]。已有的大部分研究主要围绕城市建成环境中一个或几个要素来探讨对城市宜居性的关系,一些学者主要从人口密度的角度研究发现城市规模的扩大、人口密度的增加不利于居住环境的改善以及生活满意度的提升[26]。还有学者从服务设施的研究视角发现城市公共服务设施品质的提升有利于城市宜居性的改善,而在服务设施缺失或分配不公的城市,居民对城市宜居性感知也会降低[27]。在这一层面,公共交通可达性的改善、通勤时间的缩减也是提升居民生活满意度的重要方面[28, 29]。此外城市商业中心可达性以及教育公共设施的公平性也在不同方面影响居民的居住满意度[30]。不过还鲜有从城市建成环境的综合层面探究建成环境对城市宜居性的研究。

综上所述,无论是对城市建成环境的探讨还是对城市宜居性的研究已经成为城市地理学研究的热门命题。通过建成环境特征要素对居民宜居满意感知影响机制的研究,为城市宜居性研究提供了一个新的视角,因此本文试图以北京市为典型案例城市,以全面综合的城市地理信息数据和大规模宜居北京调查问卷数据为基础,运用多层线性模型探究城市建成环境对北京市居民宜居满意度的影响。期望研究有助于加深对城市宜居性与建成环境关系的理解,同时科学认识如何通过改善城市建成环境提高居民的宜居满意度,进而为城市与街区的规划提供理论依据。本文着重回答以下问题:①北京城市宜居性表现出怎样的空间分布特征;②城市建成环境各要素对居民宜居满意度是否存在不同的影响效应差异;③建成环境要素对城市宜居性的影响是否在空间上存在异质性;④城市建成环境要素对城市宜居性的影响是否在不同社会阶层间存在分异。

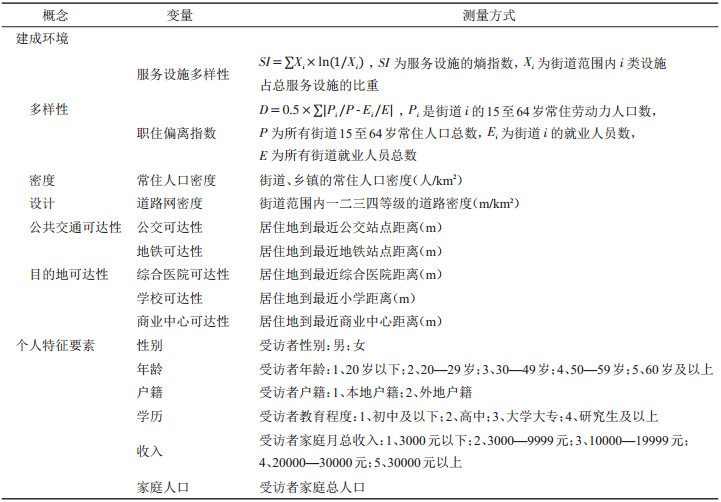

2 研究设计与模型 2.1 指标选择与测度传统的城市建成环境研究主要从5D的框架结构探究建成环境要素的作用维度,本研究在完善5D框架要素指标的基础上进一步关注个体社会经济特征对居民居住满意度的影响机制。居民宜居满意度通过问卷中受访者对现有居住条件进行整体评价(包括生活方便、安全、自然及人文环境舒适程度、出行便利和环境健康状况),在0—100分之间给出一个评价值。具体的解释变量如下所示:

(1) 城市建成环境特征。城市建成环境的刻画主要从密度、多样性、设计、公共交通可达性和目的地可达性5个维度展开[8],具体体现为:①多样性,主要由服务设施多样性和职住偏离指数来表达。其中,以服务设施的熵指数(SI)反映城市街道范围内服务设施多样性,SI值越大表示服务设施功能的混合度就越高;职住偏离指数D主要测度适龄劳动力人口的职住失衡情况,D越大表示失衡程度越高。②密度,主要由街道的常住人口密度来表示。③设计,主要由街道范围内一二三四等级道路密度表示。④公共交通可达性,主要由居住地到最近公交站和地铁站的距离所表达的公交可达性和地铁可达性①来反映。⑤目的地可达性,主要从居民家庭就医、就学、购物的需求出发通过居住地到最近的综合医院、小学和商业中心的距离来体现。

(2) 个人特征要素。已有的实证研究表明,居民的性别、年龄、户籍、学历、收入和家庭人口等个人特征要素指标对居民的居住满意度会有显著影响[11],因此本文将以上相关个体属性特征作为控制变量。具体的变量及其释义见表 1。

| 表 1 解释变量说明 Tab.1 Explanation of Explanatory Variables |

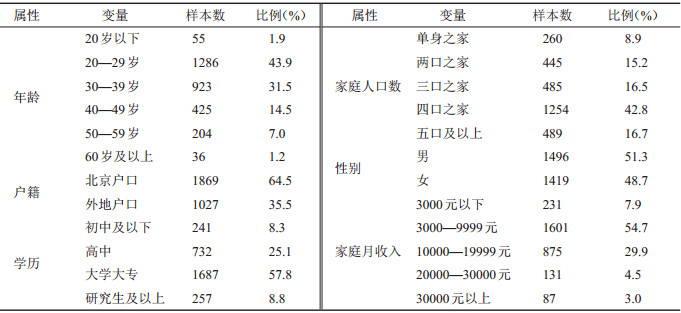

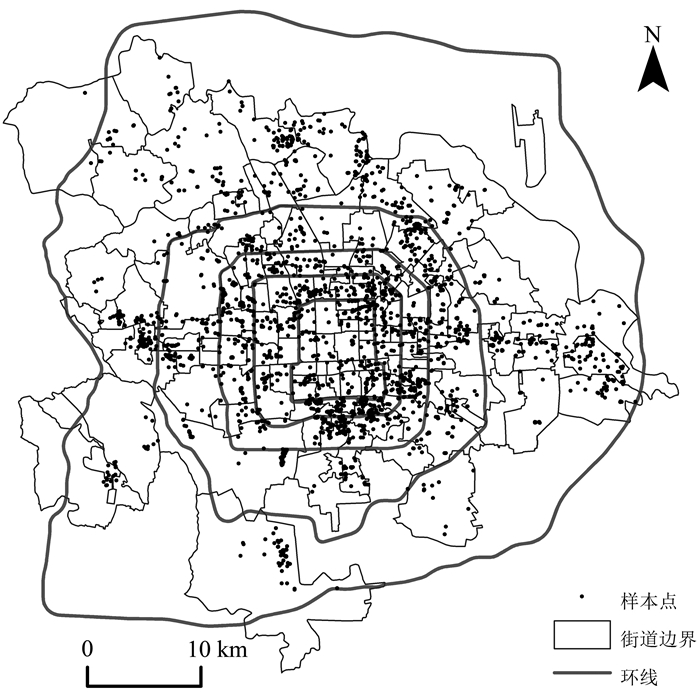

本文选取北京市中心城区作为案例区域(图 1)。调查区域以北京市城六区为主,同时兼顾了近郊大型居住区、亦庄经济开发区和通州新城等典型地区。采用的问卷数据来自中国科学院地理科学与资源研究所宜居城市课题组于2013年实施的问卷调查,问卷主要按照街道人口比例(1/2000)采用分层抽样与方便抽样相结合的方案进行随机调查,共回收有效问卷5733份。为了分析城市建成环境等要素对居民宜居满意度的影响特征,本文主要选择居住小区在城六区的129个街道和远郊5个大型居住小区的134个街道单元作为研究范围。考虑到街道层级变量对个体层级变量的影响,删除居住街道样本数小于5的街道,同样删除信息不完整的样本,最后进入模型的样本数为2933个,街道数129个。样本基本统计情况见表 2。

|

图 1 研究区及样本分布 Fig.1 Study Area and Sample Distribution |

| 表 2 模型变量及样本个体经济特征 Tab.2 Model Variables and Sample Individual Economic Characteristics |

客观数据来源:服务设施主要选择了与居民居住特征相关的12类不同公共服务设施类型数量度量(包括菜市场、超市、公交站、地铁站、社区服务中心、社区健身场所、卫生服务中心、主要商场、小学、幼儿园、中学、综合医院等),服务设施数据来源于北京市政务资源网2014年公布的点位数据。街道人口数据来源于2010年北京市人口普查分乡镇人口数据,道路数据来源于2014年北京市交通路网数据。商业网点的选取来自2014年公布的《北京市房地产商业市场调查研究报告》在主城区现有布局的20个大型商业中心,这些商业中心作为居民可到达的商业点进行分析。

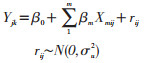

2.3 模型变量选择本文主要模拟微观个体和宏观街道两个尺度的城市建成环境因素和居民个体层级的属性要素对居民宜居满意度的影响,传统的线性回归模型在分析这种嵌套数据的时候很容易忽视数据的层级性,同样意味着忽略了空间尺度分异下地理环境要素的作用[31, 32],多层线性模型(multilevel model)的显著优点是能够将各层级的要素对自变量的影响区分,同时解析各层级要素对解释自变量差异的贡献[30],运用该模型可以更好的探究在街道和居民个体两个层级的建成环境等变量对居住满意度的影响情况。本研究采用的模型形式如下:

个体层级:

|

(1) |

街道层级:

|

(2) |

式中,Yjk表示居民对目前居住条件的满意度得分;Xmij和Wnj分别对应个体和城市层级的解释变量矩阵;β0和γ0分别表示个体层级和街道层级的截距项;βm和γn分别反映微观解释变量X和宏观层面解释变量W对居住满意度的回归系数;rij和uj分别反映个体和街道层级的残差;σu2和σe2分别表示居住满意度在微观和宏观两个层级的方差;运用该模型,可以很好的估计个体和街道层级变量对居民居住满意的影响以及分解居民宜居满意度在个体和街道层级的空间分异程度。

3 实证分析 3.1 北京城市宜居满意度空间特征北京市总体居民宜居满意度的平均得分为72.44分,表明居民对自身所处的居住环境还是比较满意。从城区尺度来看,宜居满意度表现出主城六区均高于远郊居住区。在城六区中,海淀区的总体宜居满意度最高,平均得分达到74.04分,而石景山区的平均宜居满意度较低,平均得分只有68.80分。从北京市各主要功能区的评价来看,首都功能核心区(73.03分)和城市功能扩展区(72.58分)的宜居性评价差距很小,而城市发展新区的宜居满意度得分(70.87分)最低。一定程度上说明主城区在多年的城市建设上成效明显,城市发展新区由于开发建设较晚,城市配套设施的建设还有很大的提升空间(图 2)。

|

图 2 北京市宜居满意度空间分布 Fig.2 Spatial Distribution of Livable Satisfaction in Beijing |

从街道尺度来看,居民宜居满意度总体表现出分散式布局,没有形成特别集中的区域。得分较高的街道基本在北京城各个方位都有分布,其中得分最高的5个街道分别为清华园街道、月坛街道、和义街道、羊坊店街道和甘家口街道。这些街道虽大部分位于老城区,住房建设年代较早,不过居民以北京的原住市民为主,形成了较为稳定的邻里文化,而且交通便捷,服务设施完备,居民居住满意度较高。得分最低的街道主要有大栅栏街道、椿树街道、孙河地区、东升地区、豆各庄地区等,这些街道主要零散分布在城郊结合地区,这些街道存在较多的城中村和老旧社区,它们自然人文环境较差,社区管理滞后,大量外来人口不断集聚,服务设施严重缺乏,是发展一直相对落后的街道。

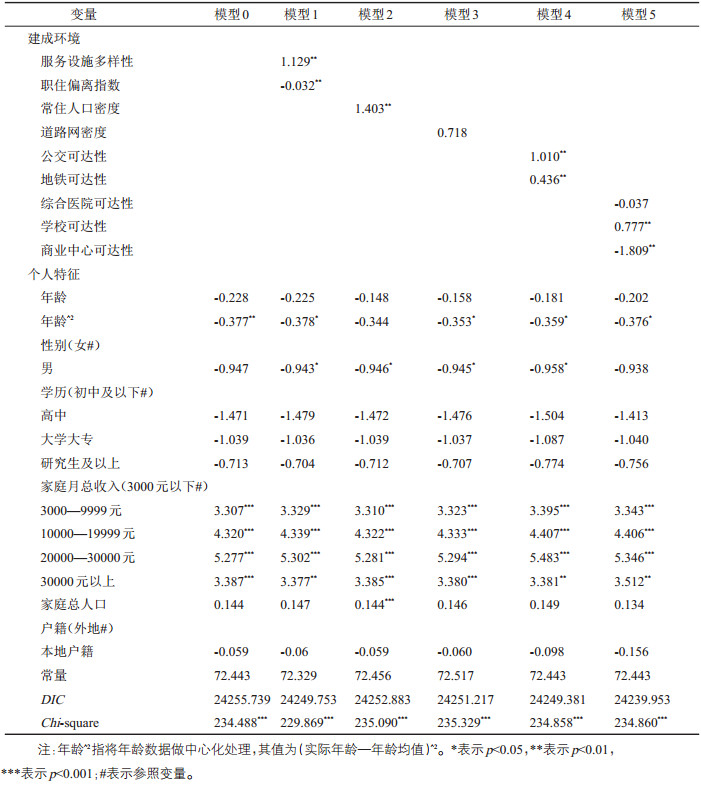

3.2 城市建成环境对居民宜居满意度的影响分析为分析影响城市建成环境等要素对北京市居民宜居满意度的影响,本文主要以受访者宜居满意度为因变量,分别将个体层级变量和街道层级变量引入多层模型。不过由于街道层级的变量服务设施多样性、职住偏离指数、常住人口密度和道路网密度存在一定程度的相关性,为避免共线性导致的模型结果异常,将各层级的不同维度变量分别引入模型。为了便于比较影响因素的作用程度,所有解释变量引入模型前均做标准化处理。模型结果如表 3所示,模型0只引入了控制变量居民个体经济社会属性,模型1—5在控制居民个体经济社会属性的基础上,分别引入城市建成环境各要素以便更好的分析各维度要素对居民宜居满意度的影响。所有模型的卡方(Chi-Square)统计量均在1%水平上显著,偏差信息标准(deviance information criterion,DIC)在合理区间范围,表明模型的拟合情况良好[31]。表 3发现模型1—5在引入城市建成环境各要素以及社会环境要素变量之后DIC值有了不同程度的减少,说明引入建成环境变量对宜居满意度的解释效果更好。

| 表 3 多层线性模型估计结果 Tab.3 Estimation Results of Multi-layer Linear Model |

根据模型1—5的估计结果,城市建成环境各维度对居民宜居满意度均有不同程度的显著影响。其中,服务设施多样性与宜居满意度呈显著的正相关,其系数为1.129,表明服务设施熵指数每增加1个单位,居民宜居满意度将增加1.129个单位。而职住偏离指数则对宜居满意度具有显著的负向作用,其系数为-0.032,表明指数偏离指数每增加一个单位,居民宜居满意度增加一级的概率也将增加3.2%。说明混合多样的服务设施能够提高街道和社区的活力,职住偏离指数越低表明街道的功能混合越多元,混合度高的街道能够同时提供居住和就业地的可能性大,更可能职住平衡,从而提升宜居满意度。模型2引入人口密度变量,人口密度对宜居满意度存在一定程度的正相关关系,说明适量的人口集聚有利于促使宜居满意度的提升。

模型3引入道路网密度变量,不过路网密度与宜居满意度的关系不明显,良好的路网密度一方面有利于居民的出行与通勤,另一方面也容易产生嘈杂的环境,为居住环境带来负面影响。模型4的结果显示较好的公交可达性和地铁可达性对宜居满意度有显著的正相关关系,两者的系数分别为1.01和0.436。说明道路的设计与交通通达性的完善对提升居民宜居满意度有重要的作用。公交可达性的回归系数大于地铁可达性的回归系数一定程度说明公交可能对居民通勤和生活出行的影响相对较大,因此增加公交站点密度,缩短居住区到公交站点的距离对提升居民宜居满意度具有重要意义。

模型5显示,在目的地可达性维度,学校可达性与居民宜居满意度呈显著正相关,其系数为0.777,而商业中心可达性则与居民宜居满意度呈显著负相关,其系数为-1.809,综合医院可达性对宜居满意度无显著影响,表明在其他条件一致的情况下,学校可达性和商业中心可达性每增加一个单位,居民宜居满意度分别增加0.777个单位和降低1.809个单位。主要是因为子女的就学需求对居住地的选择有很大的“决定”作用,所以邻近学校对提升居民宜居满意度显得尤为重要。居民居住地接近城市的大型商业中心,虽然有利于居民方便快捷的获得购物娱乐等生活服务,但是居住地越靠近商业中心往往面临人口密度大、环境杂乱等不利影响,从而导致其对宜居满意度呈负向作用。

在个体经济社会特征方面,性别和家庭月收入对居民宜居满意度都具有一定的影响,这也同已有的一些研究结果类似,相比较男性,女性的宜居满意度可能更高,一定程度上说明男性群体可能面对的住房压力更大。在家庭收入方面,随着家庭收入的增加,居民有更好的经济条件改善居住条件,从而提升居民宜居满意度。为探讨年龄对宜居满意度是否存在非线性的影响,将年龄及中心化处理的年龄的平方引入模型。发现年龄的平方对宜居满意度的影响为负,中年群体对居住条件最为满意,事业与家庭成熟的他们逐渐有能力满足自身的居住需求,而年轻群体在事业起步阶段的居住条件很难满足现有需要。

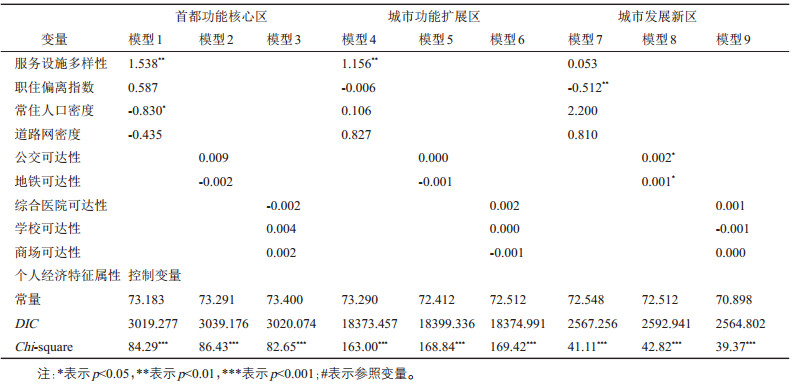

3.3 城市建成环境对宜居满意度的空间异质性分析由于地理空间的差异,城市建成环境对不同类型居住区居民的影响可能存在一定程度的差异,已有研究表明,城市宜居性在不同地理单元存在明显分异[33],考虑到北京市不同城市功能区在职能、定位方面的差异,本文进一步探讨城市建成环境对不同类型功能区居民宜居满意度的影响。

研究发现,在功能多样性方面,服务设施多样性在城市功能核心区和城市功能扩展区对居民的宜居满意度影响较大,而职住偏离指数则对城市发展新区居民的宜居满意度影响明显(表 4)。北京市基本公共服务设施主要呈现出“中心集聚、外围分散”的特征,城市功能核心区和城市功能扩展区的服务设施多样且齐全,对居民居住满意度提升明显,城市发展新区由于远离主城区就业目的地,居民往往面临较为严重的通勤压力,职住分离严重制约着这一地区的居住满意度的提升。

| 表 4 北京市各功能区建成环境对宜居满意度的影响 Tab.4 Impacts of Built Environment on Livability Satisfaction of Functional Areas in Beijing |

人口密度对城市功能核心区居民宜居满意度的负向效应明显。一方面庞大的人口密度容易形成较为嘈杂的居住环境,另一方面首都功能核心区分布有大量的城市历史街区,老旧建筑密集,人均住房面积较小,所以人口密度的增长对这一地区的影响较大。公共交通可达性对城市发展新区居民的有一定的正向影响,城市发展新区分布有许多大型住宅区,居民通勤与生活出行对公共交通的依赖较大,便捷的公共交通可以有效提升该地区居民居住满意度。

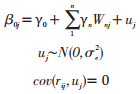

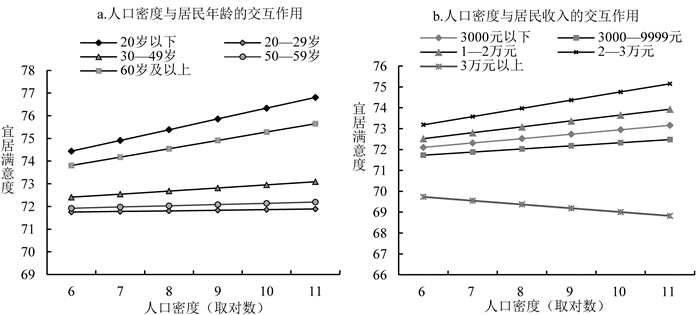

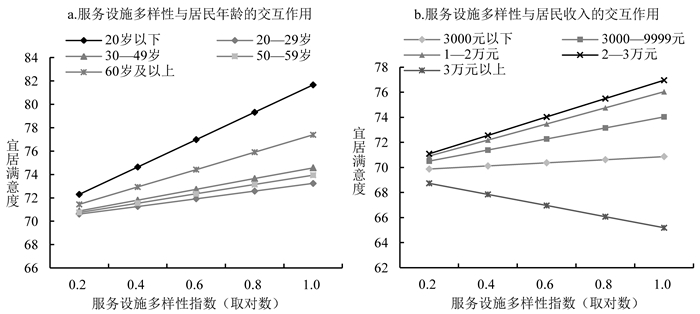

3.4 城市建成环境对宜居满意度的跨层级影响分析上文结果表明城市建成环境以及居民个体特征要素对北京市居民宜居满意度有重要的作用,不过已有的研究表明城市建成环境对不同群体居民通勤方式和居住安全感[14, 18]存在异质性影响。为了验证本研究中是否存在城市建成环境要素在个体经济特征要素中对宜居满意度的跨层级影响,本文主要将影响宜居满意度最显著的建成环境要素(服务社设施多样性和常住人口密度)与个体经济特征要素(年龄和收入)的交互项分别引入多层回归模型,图 3、图 4分别展示了不同家庭月收入水平、不同年龄段居民宜居满意度随常住人口密度及服务设施多样性增长的变化。

|

图 3 人口密度与居民年龄(a)、居民月收入(b)的交互作用 Fig.3 Interaction Between Population Density and Residents' Age (a) and Monthly Income (b) |

|

图 4 服务设施多样性与居民年龄(a)、居民月收入(b)的交互作用 Fig.4 Interaction Between Service Facility Diversity and Residents' Age (a) and Monthly Income (b) |

结果显示,不同年龄段的居民其宜居满意度随居住地人口密度的增加而提高,其中,20岁以下居民满意度的提高速度最快,而不同收入水平居民宜居满意度随人口密度的改变有不同程度的影响,其中家庭月收入在3000元以下的居民随人口密度的增加而降低,其他收入水平居民则表现出明显的正向作用。这也符合Jacobs在《美国大城市死与生》中的结论“大城市的重要特性就是应该受到鼓励的“高密度”,因为只有基本元素(人口)足够高的密度才能够激发城市活力”[34]。适当的提升人口密度提升可以扩大居民的交流广度,构筑和谐的邻里关系,提升居民社区归属感,不过超高的人口密度则会使人均公共资源减少,进而降低居民居住舒适性。

不同年龄段居民的宜居满意度随服务设施多样性的增加而提升,除家庭月收入3万元以上的居民外,其他收入水平居民的宜居满意度随服务设施多样性的增加而提高。已有的研究发现,混合多元的公共服务设施是大城市吸引中产阶级大量集聚的重要因素[35]。高收入阶层在选择服务设施的过程中往往注重服务设施的品质,而非数量。因而服务设施多样性对高收入群体的宜居满意度提升不明显。

4 结论与讨论目前国内学者对城市建成环境与居民宜居满意度的关联的研究还较为缺乏,在中国快速城市化的背景下,以宜居城市为代表的城市人居环境研究越来越受到学者的广泛关注,本文运用2013年宜居北京问卷数据和北京市基础地理信息数据,探究北京市宜居满意度的空间分布特征,在此基础上采用多层线性模型分析城市建成环境对宜居满意度的影响。结果发现北京市总体宜居满意度较为良好,在空间分布上具有中心高边缘低的特征。首都功能核心区和城市功能扩展区总体宜居水平差异甚微,城市发展新区居民宜居满意度则较低。

多层线性模型估计结果表明,城市建成环境对居民宜居满意度存在显著的影响,多样的服务设施、人口密度的增加以及公共交通可达性的提高可以有效提升居民宜居满意度,不过职住偏离指数和商业中心可达性的提升则会使居民宜居满意度降低。其次城市建成环境对宜居满意度的影响在空间上存在异质性,服务设施多样性对首都功能核心区和城市功能扩展区的宜居性影响明显,而城市发展新区居民宜居满意度主要受职住分离及公共交通可达性的影响。最后,建成环境对宜居满意度的影响在不同阶层中存在差异性,人口密度和服务设施多样性对中低收入群体的宜居满意度提升明显。除此之外,性别和家庭收入等个体特征要素对居民宜居满意度也存在一定程度的影响。

基于上述结果,本文对于改善居民宜居满意感知建设宜居城市有几点启示。第一,高密度、紧凑的建成环境虽是现代城市建设的主要趋势,不过宜居城市建设还需重视城市内部单元功能多样、混合发展,增加近距离的就业机会,促进职住结构平衡发展。第二,合理的公共交通布局是居民通勤以及生活出行的重要保障,未来还需加大地铁、公交的规划建设力度,鼓励居民公共交通出行,提高居民绿色出行的意识。第三,在城市非首都功能疏解的过程中,还需要关注城市发展新区公共服务设施的公平性配置,形成更为合理的公共服务设施体系,满足居民多样化的公共服务设施需求。

北京正处于经济社会的转型时期,也是城市发展的关键时期。“国际一流和谐宜居之都”建设既需要良好的建成环境,也需要和谐的社会文化环境。本研究为城市建成环境与城市宜居性的关系提供了新的实证案例,不过本文还存在一些不足,第一,建成环境相关的指标还不是很全面,由于数据有限,未能将城市土地利用类型等指标考虑到建成环境要素中。第二,本文的结论主要基于北京市大规模问卷数据,不同城市宜居性可能受到地理空间差异的影响,未来还需更多的实证研究继续论证。

注释:

① 由于公交、地铁、综合医院、学校和商业中心对居住地的影响力和距离的平方呈反比关系,所以衡量各类设施可达性的公式是最近距离的平方倒数。

| [1] |

张文忠, 湛东升. "国际一流的和谐宜居之都"的内涵及评价指标[J]. 城市发展研究, 2017, 24(6): 116-124. [Zhang Wenzhong, Zhan Dongsheng. Study on connotation and evaluation index of worldclass metropolis of harmony and livability[J]. Urban Development Research, 2017, 24(6): 116-124.] |

| [2] |

王兰顺. 新总规里的北京城[J]. 北京规划建设, 2018(1): 161-165. [Wang Lanshun. Beijing city in the new general regulations[J]. Beijing Planning and Construction, 2018(1): 161-165.] |

| [3] |

Ewing R, Cervero R. Travel and the built environment:A Synthesis[J]. Transportation Research Record:Journal of the Transportation Research Board, 2001, 1780: 87-114. DOI:10.3141/1780-10 |

| [4] |

Park K, Ewing R, Scheer B C, et al. The impacts of built environment characteristics of rail station areas on household travel behavior[J]. Cities, 2018, 74: 277-283. DOI:10.1016/j.cities.2017.12.015 |

| [5] |

陈曦, 冯建喜. 基于步行性与污染物暴露空间格局比较的建成环境健康效应——以南京为例[J]. 地理科学进展, 2019, 38(2): 296-304. [Chen Xi, Feng Jianxi. Health effects of built environment based on a comparison of walkability and air pollution:A case study of Nanjing city[J]. Progress in Geography, 2019, 38(2): 296-304.] |

| [6] |

于一凡, 胡玉婷. 社区建成环境健康影响的国际研究进展——基于体力活动研究视角的文献综述和思考[J]. 建筑学报, 2017(2): 33-38. [Yu Yifan, Hu Yuting. Progress of international research on health impact of the built environment of communities:Literature review and reflections from a perspective of physical activities[J]. Journal of Architecture, 2017(2): 33-38.] |

| [7] |

Sun B, Yin C. Relationship between multi-scale urban built environments and body mass index:A study of China[J]. Applied Geography, 2018, 94: 230-240. DOI:10.1016/j.apgeog.2018.03.012 |

| [8] |

张延吉, 秦波, 朱春武. 北京城市建成环境对犯罪行为和居住安全感的影响[J]. 地理学报, 2019, 74(2): 40-54. [Zhang Yanji, Qin Bo, Zhu Chunwu. Influence of urban built environment on criminal behavior and security of residence in Beijing[J]. Acta Geographica Sinica, 2019, 74(2): 40-54.] |

| [9] |

柳林, 杜方叶, 肖露子, 等. 不同类型道路密度对公共空间盗窃犯罪率的影响——基于ZG市的实证研究[J]. 人文地理, 2017, 32(6): 32-38. [Liu Lin, Du Fangye, Xiao Luzi, et al. The density of various road types andlarceny rate:An empirical analysis of ZG city[J]. Human Geography, 2017, 32(6): 32-38.] |

| [10] |

张延吉, 张磊, 吴纳维. 城市建成环境对流动商贩空间分布的影响——兼议摊贩疏导区的规划选址[J]. 人文地理, 2017, 32(5): 76-82. [Zhang Yanji, Zhang Lei, Wu Nawei. The influence of urban built environment on streetvendors' spatial distribution:Implications for the planning of authorized vending sites[J]. Human Geography, 2017, 32(5): 76-82.] |

| [11] |

Cao J, Ettema D, Levinson D M. Satisfaction with travel and residential self-selection:How do preferences moderate the impact of the Hiawatha Light Rail Transit line?[J]. Journal of Transport & Land Use, 2014, 7(3): 93-108. |

| [12] |

Wu J Y, Ta N, Song Y, et al. Urban form breeds neighborhood vibrancy:A case study using a GPS-based activity survey in suburban Beijing[J]. Cities, 2017, 74: 100-108. |

| [13] |

李业锦, 张文忠, 田山川, 等. 宜居城市的理论基础和评价研究进展[J]. 地理科学进展, 2008, 27(3): 101-109. [Li Yejin, Zhang Wenzhong, Tian Shanchuan, et al. Review of the theories and methods of livable city[J]. Progress in Geography, 2008, 27(3): 101-109.] |

| [14] |

张文忠. 宜居城市建设的核心框架[J]. 地理研究, 2016, 35(2): 5-13. [Zhang Wenzhong. The core framework of livable city construction[J]. Geography Research, 2016, 35(2): 5-13.] |

| [15] |

韩林飞, Maurizio Merriggi, 陈蓁. 宜居城市与和谐、可持续发展——20世纪20年代莫斯科绿色城市综合规划的启示[J]. 规划师, 2007, 23(3): 15-18. [Han Linfei, Maurizio Merriggi, Chen Zhen. Livable city and harmonious and sustainable development:The enlightenment of Moscow green city comprehensive planning in the 1920s[J]. Planner, 2007, 23(3): 15-18.] |

| [16] |

尹罡. 可持续发展理念下的宜居城市建设[J]. 资源与人居环境, 2007(10): 30-33. [Yin Gang. Livable city construction under the concept of sustainable development[J]. Resources and Living Environment, 2007(10): 30-33.] |

| [17] |

Gough M Z. 调和宜居性和可持续性:规划的概念与实践内涵[J]. 城市规划学刊, 2015(5): 126. [Gough M Z. Reconciliation of livability and sustainability:The concept and practical connotation of planning[J]. Journal of Urban Planning, 2015(5): 126.] |

| [18] |

田山川. 国外宜居城市研究的理论与方法[J]. 经济地理, 2008, 28(4): 535-538. [Tian Shanchuan. A review of foreign studies of theories and methods on livable city[J]. Economic Geography, 2008, 28(4): 535-538.] |

| [19] |

吴良镛. 人居环境科学导论[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2001: 19-20. [Wu Liangyong. Introduction to Human Settlement Environment Science[M]. Beijing: China Building Industry Press, 2001: 19-20.]

|

| [20] |

张文忠. 中国宜居城市研究报告[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2006: 35-36. [Zhang Wenzhong. Research Report on Livable Cities in China[M]. Beijing: Social Sciences Academic Press, 2006: 35-36.]

|

| [21] |

湛东升, 张文忠, 余建辉, 等. 基于地理探测器的北京市居民宜居满意度影响机理[J]. 地理科学进展, 2015, 34(8): 966-975. [Zhan Dongsheng, Zhang Wenzhong, Yu Jianhui, et al. Analysis of influencing mechanism of residents' livability satisfactionin Beijing using geographical detector[J]. Progress in Geography, 2015, 34(8): 966-975.] |

| [22] |

湛东升, 孟斌, 张文忠. 北京市居民居住满意度感知与行为意向研究[J]. 地理研究, 2014, 33(2): 336-348. [Zhan Dongsheng, Meng Bin, Zhang Wenzhong. Study on perception and behavioral intention of Beijing residents' residence satisfaction[J]. Geographical Research, 2014, 33(2): 336-348.] |

| [23] |

秦萧, 甄峰, 熊丽芳, 等. 大数据时代城市时空间行为研究方法[J]. 地理科学进展, 2013, 32(9): 1352-1361. [Qin Xiao, Zhen Feng, Xiong Lifang, et al. Methods in urban temporal and spatial behavior research in the Big Data Era[J]. Progress in Geography, 2013, 32(9): 1352-1361.] |

| [24] |

Ballas D. What makes a 'happy city'?[J]. Cities, 2013, 32: 39-50. DOI:10.1016/j.cities.2013.04.009 |

| [25] |

Ballas D, Tranmer M. Happy people or happy places? A multilevel modeling approach to the analysis of happiness and well-being[J]. International Regional Science Review, 2011, 35(1): 70-102. |

| [26] |

覃一冬, 张先锋, 满强. 城市规模与居民主观幸福感——来自CGSS的经验证据[J]. 财贸研究, 2014, 25(4): 11-17. [Qin Yidong, Zhang Xianfeng, Man Qiang. City scale and residents' subjective well-being:Empirical evidence from CGSS[J]. Finance and Trade Research, 2014, 25(4): 11-17.] |

| [27] |

党云晓, 周亚明. 基于居民幸福感视角理解宜居城市[J]. 国际城市规划, 2016, 31(5): 14-19. [Dang Yunxiao, Zhou Yaming. Understanding livable city based on the perspective of resident's happiness[J]. International Urban Planning, 2016, 31(5): 14-19.] |

| [28] |

Wang D, Lin T. Built environment, travel behavior, and residential self-selection:A study based on panel data from Beijing, China[J]. Transportation, 2017(1): 1-24. |

| [29] |

陈培阳. 中国城市学区绅士化及其社会空间效应[J]. 城市发展研究, 2015, 22(8): 55-60. [Chen Peiyang. The study on the mechanisms of the formation and development for international R&D city[J]. Urban Development Research, 2015, 22(8): 55-60.] |

| [30] |

Carr L J, Dunsiger S I, Marcus B H. Walk ScoreTM as a global estimate of neighborhood walkability[J]. American Journal of Preventive Medicine, 2010, 39(5): 460-463. DOI:10.1016/j.amepre.2010.07.007 |

| [31] |

党云晓, 余建辉, 张文忠, 等. 北京居民生活满意度的多层级定序因变量模型分析[J]. 地理科学, 2016, 36(6): 829-836. [Dang Yunxiao, Yu Jianhui, Zhang Wenzhong, et al. Influencing factors of residents' life satisfaction:A study based onordered category response multilevel modelling in Beijing[J]. Scientia Geographica Sinica, 2016, 36(6): 829-836.] |

| [32] |

党云晓, 董冠鹏, 余建辉, 等. 北京土地利用混合度对居民职住分离的影响[J]. 地理学报, 2015, 70(6): 919-930. [Dang Yunxiao, Dong Guanpeng, Yu Jianhui, et al. Effects of land use mixing degree on residents' separation of occupation and residence in Beijing[J]. Acta Geographica Sinica, 2015, 70(6): 919-930.] |

| [33] |

Zhan D, Kwan M P, Zhang W, et al. Assessment and determinants of satisfaction with urban livability in China[J]. Cities, 2018, 79: 92-101. DOI:10.1016/j.cities.2018.02.025 |

| [34] |

简·雅各布斯, 金衡山. 美国大城市的死与生[J]. 安家, 2012(6): 211. [Jacobs J, Jin Hengshan. Death and life in American cities[J]. Resettlement, 2012(6): 211.] |

| [35] |

谌丽, 党云晓, 张文忠, 等. 城市文化氛围满意度及影响因素[J]. 地理科学进展, 2017, 36(9): 1119-1127. [Chen Li, Dang Yunxiao, Zhang Wenzhong, et al. Satisfaction on urban cultural environment and influencing factors[J]. Progress in Geography, 2017, 36(9): 1119-1127.] |