象征人类学学派代表人物维克多·特纳(Victor Turner)在以往指代与正式、非功利目的的地位相关的活动之仪式意涵上,拓展了仪式所指向的“适合于与神秘物质或力量相关信仰的特殊场合、不运用技术程序的规定性正式行为。”[1]仪式在人类学领域内多被视为同精神信仰有关的行为体系,而在仪式概念的基础上,以阿诺德·范热内普(Arnold Van Gennep)[2]为代表对其进行的次级分类也不胜枚举。随着研究的深入,从仪式可视功能向仪式表征结构及后向空间的全方位探究,逐步成为研究主流,而对传统宗教仪式的解构也构成仪式研究的重要一支。在国外,对传统宗教(原始宗教)仪式的探讨起源较早且成果丰硕,从涂尔干将信仰和仪式列为宗教现象的两个基本范畴[3],到克洛德·列维—斯特劳斯(Claude Lévi-Strauss)对巫术与宗教根本逻辑之间的探讨[4],以及各个文化学派借助民族志对南美洲、非洲不同族群传统宗教仪式的涉猎,都将仪式研究放在广阔的学科视野内[5-7]。而国内对仪式的集中研究则可回溯至20世纪80年代末至90年代初期,集中于传统宗教仪式的社会功能和仪式内涵解析[8-10],直至进入21世纪,研究体系才逐步系统化[11-13],且聚焦于仪式程式、象征符号—意涵及仪式空间生产的案例探究,而仪式空间生产主要基于亨利·列斐伏尔(Henri Lefebvre)的空间生产理论作延展,20世纪70年代以列斐伏尔为代表对空间的解读突破以往物理空间范畴,从空间本体论出发揭示空间内在的社会生产、社会关系与空间的生产实践,明确指出空间生产在本质上是意识形态的,其间充斥着各种社会关系[14]。

传统宗教是人类最普遍的原始信仰,其核心宗旨为“万物有灵”观,强调“自然”与“超自然”对人的绝对支配。随着历史演进,科学的进步赋予原始崇拜以更多理性,但由于原始宗教交织着朴素的生态观、祖先崇拜和民族历史等,使其至今仍为不少族群所信奉,并发挥着礼仪教化、文化传承和凝聚社会等功能。而作为传统宗教信念和经验的身体实践形式—“仪式”,其超越神话传说,成为唯一将信仰归于当下的表征,其间透露着族群对世俗—神圣的内外秩序安排和人地关系的价值认知,并循着情感认同、社会联结和空间包容的存在依据,因时因地反观着传统宗教的变迁历程,成为社会直面传统宗教亲切体验的核心介质。目前国内对传统宗教仪式空间生产的有关研究集中于符号—意义空间生产[15, 16]、仪式主体心态变迁[17]、权力空间生产[18]、物理空间生产[19]等几个层面,而本文研究则立于景颇族传统宗教仪式的时空架构,从信仰—社会—物理等多层仪式涉入空间来剖析其现代性困境,实现以仪式之孔窥传统宗教发展之逻辑,为有关宗教、文化部门提供管控参考,也为相似语境的地方社会文化整合提供参考。

我国景颇族主要分布于云南省德宏傣族景颇族自治州(以下简称德宏),总人数近15万,而全世界景颇族人口有100余万,主要分布于缅甸(称克钦)、印度(称新福)、泰国、新加坡、美国、英国等多个国家。历史上,景颇族主要信奉“万物有灵”的原始宗教,而殖民时代,西方传教士在印度、缅甸、国内边境一带的传教逐步解构了景颇族原初信仰格局,加之现代性的席卷,景颇族传统宗教仪式空间生产面临前所未有的解构和建构挑战,其中交织着边疆稳定、民族团结、文化传承等多项议题,因而本文对景颇族传统宗教仪式空间生产面临的现代性困境进行研究,不只是就“宗教”谈“仪式”,而是对仪式背后的空间生产力量展开多维透视,这既是民族地区社会文化有序发展之需,也对筑牢边疆民族团结理论具有重要意义。本文基于空间生产、文化记忆及皮尔斯符号理论,分2018年1月12日—1月23日、2018年10月11日—10月23日两个时段深入德宏州盈江县平原镇、铜壁关乡、芒章乡,陇川县景罕镇、勐约乡以及芒市遮放镇、西山乡内的景颇寨开展田野调查,综合采用参与观察、文化比较与半结构访谈法,探究景颇族传统宗教仪式空间生产所面临的内外部困境。

2 案例地概况和研究对象德宏位于云南省西部,下辖芒市、瑞丽市、陇川县、盈江县、梁河县等三县两市,总面积1.15万平方公里,国界线长503.8公里,其东北与保山市腾冲市、东面与保山市龙陵县毗邻,西面和南面同缅甸接壤,是云南省八个边境州(市)之一。景颇族是德宏州五个世居少数民族之一,囊括了景颇、载瓦、勒期、浪速和波拉五个支系,其中景颇支系主要分布在盈江县铜壁关乡、卡场乡和陇川县等地,载瓦支系主要分布于盈江县盏西乡、芒章乡和芒市、陇川县、瑞丽市,勒期、浪速和波拉集中分布于芒市。景颇族“鬼灵(nat)”信仰是其传统宗教体系的核心,而仪式作为信仰经验的直观表征,便不可豁免的成了现代性浸染的第一现场。

本文选择德宏景颇族传统宗教仪式为研究对象,以盈江县平原镇、铜壁关乡、芒章乡,陇川县景罕镇、勐约乡和芒市遮放镇和西山乡为田野调研点,主要基于两个原因:其一,由于景颇族历史迁徙进程中对自然生境的调试,以及族群共同体内的“同源异流”和“异源同流”,使其传统宗教仪式空间结构在不同地域间存在一定分异,选择多个县市作为案例点,是为了更好的阐明传统宗教仪式的跨地域共享结构和地方性演绎,即共性和特性之间的空间关系;其二,主要选取景颇族分布相对集中、传统宗教原真性较高或具有传统宗教仪式举办历史意义的案例地,其中芒市遮放镇和西山乡以景颇族人口集中为选取依据,盈江县铜壁关乡、卡场乡和芒章乡以传统宗教原真性为典型,而陇川县则选择具有历史性意义的仪式举办地。

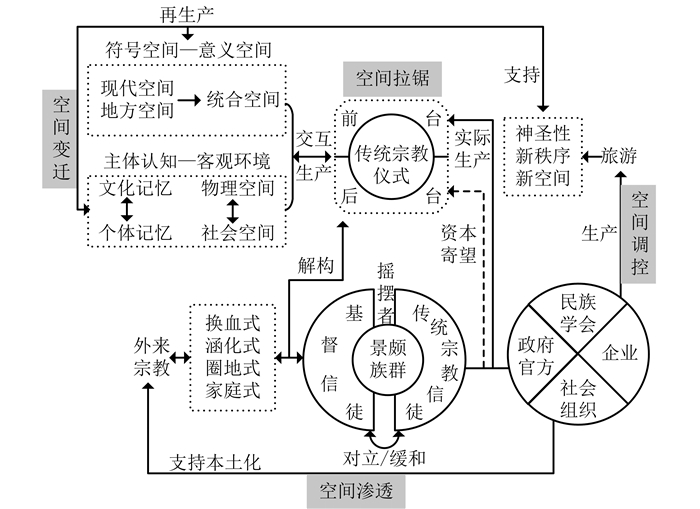

3 景颇族传统宗教仪式空间生产的现代性困境基于列斐伏尔的空间生产理论,仪式空间涵括物理空间、社会空间和精神空间三层结构。景颇族传统宗教仪式体系从所属主体而言,由个体仪式、家屋仪式、家族仪式和公共仪式复合构建;从仪式功能划分,则包括生命周期仪式、驱邪消灾仪式、生产生计仪式、祈福求财仪式、预言类仪式等几种类型。所有仪式皆有如范热内普所言“过渡”之意涵,且其中也经历着诸如物理空间、社会空间乃至精神空间的重置与流变,并由此引发不同程度的空间发展困境。如图 1所示,景颇族传统宗教仪式当下主要面临外来宗教的空间渗透、由符号空间—意义空间和主体认知—客观环境引发的空间变迁、前台—后台的空间拉锯等三层困境,而融合多方主体参与的仪式旅游化则起着空间调控作用。

|

图 1 景颇族传统宗教仪式空间生产结构 Fig.1 Production Structure of Jingpo Traditional Religious Ritual Space |

以“鬼灵(nat)”信仰为内核的景颇族传统宗教拥有决定心态要素的宗教情绪、宗教伦理和神话传说,也具备个体和集体的宗教仪式事件和宗教社会化的社会组织实体,但由于缺乏以文字为载体的记述和表达,使教化和规劝人心的理论诠释体系在宗教心态维持方面缺失,围绕传统信仰的神话传说、民俗谚语、民间故事等未得到系统整合以达宗教伦理规劝功能。此外,以斋瓦、董萨为核心的宗教社会组织结构也因山官体制的崩解、新中国有关政治文化事件和新生代文化冲击而趋于瓦解,景颇族传统宗教的组织和执行实践愈显被动。在此背景下,随着18—19世纪,基督教传教士深入景颇族地区,通过把传统宗教精英培养成上帝代言人、将基督教教义同传统宗教进行置换、为少数民族创制文字且将经典教义翻译成民族语言和文字符号、为景颇族提供医疗卫生服务等方式拉拢景颇族入教,部分景颇族传统宗教信徒在生活实践中,逐步放弃传统宗教信仰而成为上帝的忠实信徒。1930年后,天主教的传入同基督教一同分解着景颇族的传统宗教信仰,使景颇族宗教信仰呈现传统宗教、基督教、天主教并存的态势,族群精神信仰循着传统宗教—外来宗教两条路径相去甚远,传统宗教仪式空间面临前所未有的解构危机。

仪式背后的相关主体及其所持的意识形态是推动仪式空间生产的决定性力量,而景颇族传统仪式空间生产现如今却面临着“鬼灵”和“上帝”的两级信仰指向,且两级信仰背后隐藏着的政治意义上的意识形态争夺和跨境民族共同体意识,使仪式空间生产更趋复杂。景颇族特殊的历史心性(historicity)塑造机制,使族群内部拥有相对稳定的祖先历史认同,但“鬼灵”信仰体系因其系统性欠缺等原因而根基时有动荡,尤其是面对成熟的宗教传播下,外来宗教通过釜底抽薪的形式,将“上帝”信仰替换传统宗教仪式的“鬼灵”信仰,由此形成将传统目瑙纵歌变相为十字架目瑙纵歌、将主持“过草桥”仪式的董萨置换为牧师、将吃新米仪式转换为感恩吃新米的空间生产实践,这种将宗教信仰直接替换的空间生产,可谓换血式生产,以致宗教行为和组织体系发生相应变化。而崇拜“鬼灵”的景颇族群众则以传统宗教仪式规训为指向,以表明自身对民族传统的“忠诚”,从而获得民族认同感。但两种宗教在共地域又不可避免的纠缠,如传统宗教信徒常受到外来宗教仪式空间的影响,芒章新寨JHM就此谈到:“基督教堂周末经常搞活动,寨子里的妇女会去看,时间久了就加入了。” ①物理空间的临近使相对活跃的一方宗教占据文化涵化优势,传统宗教仪式空间被动涵化式生产。随着“上帝”神圣性地位在族群内的不断提升,景颇族群在仪式精神层面遭遇着严峻的认同挑战,建立在“鬼灵”基础上的族群传统文化生态遇到了前所未有的羁绊。

3.1.2 “内”与“外”的交叠与分野景颇族传统宗教仪式物理空间,涵盖从家庭居所(如建宅仪式)到村寨(如农尚祭祀)乃至更大的区域性空间(如目瑙纵歌)。作为多元宗教并存的景颇族村寨,盈江县芒章乡新寨、陇川县景罕镇约岛村、芒市遮放镇南么村,都存在农尚(numshang,即官庙)和基督教或天主教教堂并存的局面,其中新寨和南么村的教堂分别由政府和国外宗教团体资助建设。外来宗教的介入不仅推进了传统宗教仪式所仰赖的精神空间生产,也在物理空间层面上进行重构,新寨被访村民JHM说道:“我们寨子有60多户人家,200多人,信基督的有50多户,不入的只有10多户,教堂在寨子头,每个星期天都有些唱唱跳跳的活动,但我们从来不去参加。” ①南么村村民MC则提出:“我们这一团转(周围)的寨子几乎都有基督教堂,我们寨子总共有50多户,有14户信基督,信基督的星期天不干活,我们祭农尚结束,一般要休耕两到三天,但基督徒不休,这就会产生一些矛盾,再这种下去一个寨子就要分成两个寨子了。” ②陇川县约岛村村支书对村寨内的基督教堂也持有相似看法:“我们寨子的基督教堂地皮是以村里一个基督主徒的名义买过去的,附近朋生寨子、傣族和汉族寨子的基督徒也会到这来礼拜,他们活动多,来往车辆多,这对我们造成了很大影响,因此我们把正门封了,只让他们从侧门进,他们的活动场所只有教堂那点,我们互不打扰。” ③值得注意的是,约岛村为水库移民迁入新村,全村63户仅1户汉族,其余皆为景颇族,有50余户信仰传统宗教,所以迁村的同时也将农尚迁至村寨寨门处,而有趣的是,与农尚同侧相距仅数百米便是基督教堂。由此看来,传统宗教仪式固有的物理空间在面临外来宗教的解构时,空间再生产多发生在共地域内,外来宗教依托村内教徒的空间权力以获取物理空间生产权限,且多将教堂建在村寨寨头路侧,离寨门较近,从而对传统宗教仪式的物理空间形成明显的分割态势,属于典型的圈地式生产。

景颇族村寨家户内外、农尚林和官庙,皆属传统宗教仪式实践的物理空间,是相对开放的空间场域。基督教与天主教信徒集聚的地方和布道重地都建有教堂,教徒的仪式实践主要在教堂内开展,而教堂主要建在村寨内,这就使传统宗教仪式空间和外来宗教仪式空间,在村寨内有一定程度的空间交叠,但由于宗教理念和行为模式的分异,又使两类宗教信徒之间互生嫌隙,甚至形成相互排斥的空间对立状况,也不难想象村民为什么会有“再这种下去,一个寨子就要分成两个寨子” ②的断言了。所以从信仰本质而言,由宗教信仰分野所带来的仪式物理空间虽交叠与分野共存,但分野趋于主旋。

3.1.3 “你进”与“我退”的空间博弈“你进”与“我退”指外来宗教的强势进攻使传统宗教仪式空间的生产基础遭遇挑战而保守应对的过程。列斐伏尔的社会空间理论中,空间是社会关系的产物,而空间和空间的政治组织又表现了社会关系并反作用于社会关系。外来宗教对景颇族传统宗教仪式的社会空间生产,主要以地缘关系、族群关系和姻亲关系为媒介。19世纪初,外来宗教传入初期,因中缅两侧克钦和景颇属同一族源,外来宗教先在缅甸生根,然后凭借地缘关系深入云南边境少数民族地区传教,而族群间的亲缘关系进一步为传教提供了条件,且随着传教策略的施展,景颇族信教群众逐步增多。当下,外来宗教对传统宗教仪式社会空间的生产集中于多维社会关系结构:首先是基层家庭层面。作为社会的基础单元,家庭是景颇族传统宗教仪式空间生产的核心支撑。2000年后,中缅景颇族群跨境婚姻比率持续上升,且缅甸嫁过来的姑娘几乎都是带着基督信仰而来。南么村村民MC就此谈到:“现在德宏就是因为讨(娶)缅甸媳妇多了、信基督教的也多了,缅甸媳妇是你们家不搞基督,我们就不嫁过来,很多人家因为讨缅甸媳妇,所以不得不信基督,媳妇天天搞仪式,像洗脑一样,家里人也会跟着信。” ② “我们寨子的基督信仰主要是缅甸嫁进来的妇女带来的,她们带着家里人加入(基督教),生了娃娃也跟着信。” ③作为传统宗教仪式空间的基础性社会单元,家庭通过世代传承的方式,不断强化着族群传统信仰体系,但随跨境婚姻而来的外来宗教,却疏离了其与传统宗教仪式的社会空间连结,家庭内部仪式的空间博弈中,外来宗教以“景颇之妻”的角色实现了家庭式生产。

其次是族群及村寨内部。李怀宇将町村景颇族不同宗教信徒世俗空间的共处,归因于姆尤—达玛和格普格瑙婚姻连结制度以及文蚌乐队的功能,以此消解了因不同信仰造成的对立和隔离[20]。针对景颇族不同宗教仪式间的社会空间生产,盈江县民宗局局长YZM回忆:“我在莲花山乡当副乡长的一年,县里举办财富目瑙纵歌,部署安排各乡派遣仪仗队参加,我们仪仗队内有几个缅甸基督徒,他们对其他景颇基督徒煽风点火,说县里目瑙纵歌是念鬼的地方不能去,最后我带头将仪仗队里的缅甸基督徒撵走,并跟他们说再这样下去就把基督教堂拆掉,最后他们才来呢。” ④此外,盈江县芒章乡新寨一位村民JBF说到:“我们目瑙纵歌仪式是念鬼念祖宗的仪式,景颇族基督徒现在不信鬼了,是背弃祖宗就不应该来参加,但是我们又没有权力阻止他们。” ⑤而芒市遮放镇南么村一位妇女则言及:“现在景颇族基督徒基本上还是来过农尚的,信的深的不来了,信的浅的迫于村上的压力还是会出祭献物来参加呢。” ②外来宗教通过抽血式仪式空间生产,割裂了景颇基督徒的传统宗教认同,一定程度上等同于割裂了基于族群历史的民族认同,使民族内部的对立时而彰显,但尚未构成直接冲突,主要归因于同村情谊、道德规范的机械团结惯习。此外,针对由外来宗教引起的社会空间博弈,南么村传统宗教信徒LMX言及:“我们寨子信鬼的对信基督的多少会有意见,遇到基督徒在农尚期间还下地的时候,社长会去骂,也会跟村公所反映,但是上面政府也不来管,所以我们也不好再说什么。” ⑥在村民看来,外来宗教仪式的空间生产具有多元资本注入,村内教堂等仪式物理空间建设和仪式活动开展不同程度的得到了国内政府部门、尤其是国外宗教组织的支援,经济资本、社会资本和文化资本来源渠道多元,如南么村教堂建成和传教人员经费便是由某国暗自资助,而约岛村和雪梨村的传教士每年都会不定期赴缅甸教会报到,其背后的利益链盘根错节。而反观传统宗教仪式空间生产则以村寨的自给自足实践为主,这让原本就缺乏宗教自信的传统宗教信徒更显无力,也因此出现了传统宗教信徒对于外来宗教“略地攻城”的“反公地悲剧”,即谁都不愿管。所以因资本结构分异,传统宗教仪式的空间建构较外来宗教相对被动,信众也寄望于官方机构的正式调节乃至强有力的资本力量介入,属于寄望式生产。

值得关注的是,据访谈对象陈述,村内也有信仰意志不坚定,因诉求得不到满足而在“鬼灵”与“上帝”之间摇摆不定的主体,这类主体依然是景颇族传统宗教仪式空间生产的社会力量,因为他们仍会诉求于传统宗教精英、主动参加诸如祭农尚和目瑙纵歌等传统宗教仪式,所以也在一定程度上缓解了外来宗教对传统宗教仪式空间生产的张力,这类主体践行的空间实践具有调节社会关系功用。最后是国家层面,随着国家于宗教领域意识形态工作的开展,我国宗教发展秉持“自治、自养和自传”的原则,但由于地缘原因,境外宗教势力以及分裂势力支配、干涉我国内部宗教事务的情境依然在景颇族偏远山区存在,境外势力以期借外来宗教之手,重构传统宗教仪式的社会空间结构,瓦解基于传统宗教的族群认同,借此达到政治渗透等目的;而国内政府部门和民族学会则通过举办《目瑙斋瓦》等相关培训、整理出版传统宗教经典、组织传统宗教仪式旅游等形式,对传统宗教仪式社会空间进行再生产。一定意义上说,这类仪式空间生产已超越宗教本身,上升至民族团结、边疆稳定层面,属于政治性生产。

由于民族心性的历时建构,及对“祖先”和“族群历史”的价值认定,传统宗教仪式体系于景颇族社会影响深远。诸如景颇族目瑙纵歌《目瑙斋瓦》念诵仪式对族群历史的回溯,丧葬仪式中将“死者之魂”延着迁徙路线送回族源地,都内含族源记忆重述,是同景颇族民族历史深切关联的仪式空间。外来宗教对传统宗教仪式的换血式、涵化式、圈地式和家庭式生产,在不同程度上消解着景颇族群的历史情感联结。传统宗教信众与外来宗教信众,因仪式空间生产问题时有博弈,双方矛盾不时彰显,虽然以亲缘关系、政府部门主导消解矛盾的情形也客观存在,但外来宗教对传统宗教仪式空间的强势解构,仍需有关主体及相关部门提高警惕。

3.2 传统宗教仪式符号空间同意义空间的纠葛仪式空间生产是时代变迁的必然结果,但对其究竟属于文化特质或丛集的变迁还是结构变迁将决定着仪式的性质嬗变。在景颇族传统宗教仪式的象征空间范畴内,围绕着“鬼灵”信仰而衍生的符号体系是整合于皮尔斯的符号—解释项—对象……[21]循环层序内的,但在仪式空间生产过程中,象征空间常因解释项环节的流变而使表征结构异变或断序,其中以现代化和地方本土化空间生产为典型。据专家学者统计,景颇族传统宗教仪式“目瑙纵歌”原本有近20类[22-24],现如今仅存概数,虽其“祈求天神和祖先保佑”的核心旨趣始终如一,但也俨然已成为传统、现代、本土与地方交织的再生产空间,并以仪式符号—意义的流变作表征。

3.2.1 现代空间对传统空间的再生产“传统”的时间演进催生了新的文化元素及丛集,目瑙纵歌仪式在时代舞台中经由多元权力介入,加速了空间的生产进程,其中以目瑙纵歌程式和舞蹈线路生产为典型,传统目瑙纵歌基本遵循董萨打卦商议目瑙纵歌议程—打卦决定祭献事宜—打卦决定瑙双瑙巴人选—征收祭献物品—祭献仪式流程—竖示栋—祭献示栋—围目瑙场—斋瓦邀请木代神—清洁场地—祭献木代神—授冠仪式—祭示栋、敬鬼神—清场封门—送木代神等仪式程序。以目瑙示栋为例,德宏传统目瑙示栋仅有四柱,后受缅甸影响及设计师理念的注入,出现了六柱示栋,也因钢筋水泥建材的利用,仪式中取消了打卦找示栋材料、竖示栋和围目瑙场等仪程。此外,按古老的舞蹈线路跳法,仪式中瑙巴的舞步路线应先跳“哥汪木嘎”和小的“哥汪木嘎”,再编跳“格顺木及”,然后跳“形国木嘎”,但现在很多地区出于仪式简化等目的,对舞步程式做了缩减,且为吸引游客,部分地区还特意将目瑙纵歌定于国家法定节假日期间举行。可见,目瑙纵歌仪式主体通过与现代性协商,对仪式符号进行再生产,也引致意义空间相应变迁。所以,现代性符号不断涌现、传统意义历经重释,以致传统宗教仪式的符号—意义间所交织的现代性,久而久之也成为了传统的一部分,形成新传统空间。这也对仪式解释体系提出了更高要求。

3.2.2 地方空间对统合空间的演绎地方空间指的是景颇族传统宗教仪式在社会化演进过程中,同地方的自然、文化特质相融合而得以形成的仪式空间结构。统合空间则指的是遵从于传统仪式的核心程式与规格,仅对同传统宗教关联小的文化特质进行调试而形成的空间形态。仪式统合空间是仪式地方空间的前提和保障,而地方空间在落地实践中则对仪式的统合内容进行了地方演绎。其中存在两种空间生产形式:其一,本土化生产。盈江县民宗局局长YZM说道:“以前目瑙纵歌类型是比较多的,现在州上统一跳团结目瑙,瑙巴领跳的线路左右分明,和瑞丽、陇川一样,在场内哪里跳结束就在哪里解散,这和我们盈江不同。盈江每年跳的是苏目瑙(财富目瑙),是相对完整的线路综合,而瑞丽年年跳的同胞分支目瑙线路都是蕨形纹。” ④关于同胞分支目瑙纵歌的概述,盈江县芒章乡新寨一名肯仲(强壮)则强调:“分家跳的目瑙线路主要是菱形的分合图,指的是景颇族既要分开过又要团聚。” ①从史书记载来看,1955年盈江县盏西乡普关早锐家,还曾举办过为子女结婚而举行的目瑙,但现如今目瑙纵歌仪式空间结构已呈现大空间类型分化和地方化集中的分布,具体的传统宗教仪式类型、仪程规范和空间分布的地方实践,使景颇族仪式空间本土化成为典型的空间生产类型。其二,原真性生产。统合空间对地方空间的再生产,受民族迁徙与分布的地理空间影响,景颇族传统宗教原真性以德宏盈江为典型,也因其拥有为数可观的传统宗教精英,所以其它地方对盈江传统宗教仪式持较高认可,YZM对此回忆:“2017年芒市组织目瑙纵歌,第二天由盈江来领跳,我们就跳综合图,后来芒市也来跟盈江要图。” ④可见,地方空间对统合空间的演绎是在原真性和地方性之间进行调试的。

现代性与地方性对传统宗教仪式空间的生产,多出于适应性协商而对部分文化特质进行再生产,但由于族群大众对统合空间系统性认知的欠缺,因而造成对仪式空间认知的二次解构。统合空间于地方的现代嵌入旨在再生产地方空间、整合空间分异,最后形成了统合—地方—现代三元交织的空间生产力量。

3.3 “主体认知”与“客观环境”的二元辩证 3.3.1 文化记忆空间与个体记忆空间的交织文化记忆和交往记忆赋予人类生活和实践以经验依据,也是传统宗教仪式世代传承的重要载体。德国著名学者扬·阿斯曼(Jan Assmann)将莫里斯·哈布瓦赫(Maurice Halbwachs)的集体记忆[25]细化为交往记忆(communicated memory)和文化记忆(cultural memory),其中交往记忆指的是一个集体成员通过日常接触和交流建构起来的记忆,承载体是个人,存续手段是口传,属于短时记忆[26]。而文化记忆则包括一个社会在一定时间内必不可少且反复使用的文本、图画、仪式等内容,其核心是跨代际延续和社会成员共享。景颇族传统宗教仪式象征空间中,符号体系是个体和集体的协同结果,为族群共享和传承,并主要被传统宗教仪式所记录,所以属于文化记忆层面,但由于景颇支系和家族的客观发展,使传统文化记忆在社会纵向传承过程中出现了本土化解释的分异,交往记忆便成为了文化记忆的重要演绎形式,以对目瑙示栋菱形图案解释为例,以岳品荣为代表认为菱形图案为水里的鱼[23],以石木苗为代表的人群则认为是南瓜子图案[22],而盈江县民宗局局长(宗教精英)则将该图案解释为族群的分合迁徙图和太阳神梯,属于舞蹈线路记述。盈江芒章新寨肯仲JHM①和铜壁关乡一位董萨MSL⑦做出相似的解释:“这种图案一般是兄弟多了分家的时候会跳,线路就是合拢又分开,寨子搬迁也会跳这种线路,两个队伍虽然聚拢但不能交叉。”可见,对于同一符号的解释,传统宗教精英群体间基本形成共识,但在族群内部个体间却有着不同的理解。所以,在符号—意义口承历史中,符号空间主要属于文化记忆范畴,意义空间则由宗教精英之间的文化记忆和族群的交往记忆组成。

景颇族历史上没有文字,19世纪末由传教士于缅甸创制了景颇文。而国内至1955年对传入的景颇文进行改进,并于1957年创制试行载瓦文,所以20世纪以前景颇族传统宗教文化体系的传承方式主要依靠口承记忆,且出于传统宗教仪式的氏族化、地方化调试及宗教精英的知识权力保护等原因,使文化记忆至今未普及族群大众,这也是景颇族未对传统宗教仪式价值体系形成统一共识的重要原因。无论是文化记忆还是交往记忆都内含符号—意义结构,文化记忆的自然传承离不开交往记忆,但交往记忆的个体化解释却会再生产文化记忆,且交往记忆一旦被文本、图画等记述也有转化为文化记忆的潜力,如相关书籍中多将景颇族菱形图案解释为南瓜子、鱼和宝石的形象,而对“族群分合迁徙路线、太阳神梯”等文化记忆内容无太多记载。

交往记忆对文化记忆的演绎受到了解释主体思维模式、文化资本储量和利益导向的多重影响,景颇族不同支系、不同利益主体立足自身需要,践行文化资本同经济资本、社会资本的转换机制,而传统宗教仪式作为凝聚族群多元符号—意义结构的空间,是释放文化资本转换力的绝佳场域,因此便成了各方主体角力的对象。

3.3.2 物理空间与社会空间相互建构正如特纳所言“仪式是一种社会戏剧,是表现社会关系的过程”[1],而社会关系的生产和再生产又是空间生产的核心内容。在恒定历史时期,景颇族传统宗教仪式物理空间的变迁同附着其上的社会空间紧密相关。农尚祭祀作为景颇族一年一次的生计祭仪,是景颇族于作物开播和收获季节,到山林里祭祀祖先、鬼神,以求丰收或感念恩德,而农尚林一般选在寨尾森林茂盛的地方,禁止村民在其附近砍伐树木、打猎,以此构成神圣的农尚祭仪空间。如前所述,2008年,陇川县景罕镇约岛村因麻栗坝水库修筑而将农尚林随寨搬迁,约岛村支书指出:“我们现在的农尚就是寨门,有棵大青树和大门就可以,然后通过念鬼等仪式将老农尚祭献的祖宗、鬼灵请下来,很多村子都会把农尚设在寨门那的,每年二月或三月祭农尚,吃饭的话就在紧挨着农尚的村公所吃。” ③农尚仪式空间在此呈现出因社会实践需要而对仪式物理空间的生产,而在新的仪式物理空间之上又生成了新的仪式社会空间和空间实践。

3.4 传统宗教仪式前台与后台空间的拉锯“前台与后台理论”由美国社会学家欧文·戈夫曼(Erving Goffman)在其拟剧论中首提[27]。景颇族传统宗教仪式在多方权力博弈下也出现了前台—后台的空间分割。诸如景颇族新米节,据盈江县芒章乡新寨JHM描述:“我们自己家过新米节是在糯米谷子还半生半熟的时候割回来取2—3升,烧火炒熟,炒了后用舂碓舂扁,鬼吃的米是扁的,再用簸箕将皮筛掉、拌上佐料,用叶子包好献鬼后,先让狗吃,还放到火塘、三脚架和火柴头(柴火)上祭鬼,之后才可以让人食用。” ①这是以村舍—家户—董萨为载体的仪式主体空间,村舍村民或仪式举办人家是仪式的实际受益者,董萨是仪式的核心技术力量,他们合力构成了仪式空间的主要操纵者。如今的吃新米仪式在政府部门、旅游企业等多元力量介入下,仪式的社会空间发生了历时性变迁,仪式的主要操纵主体由村民和董萨扩展到政府部门和景颇学会等社会集体,仪式程式也从“原初”向“展演”过渡,将原初家家户户后台化的仪式推向族群大众和游客面前;除此之外,目瑙纵歌仪式前台与后台空间区隔也逐渐被强化,前台由政府部门、社会媒体、旅游企业和商家等多元政治、经济和文化权力交织,空间表征集中于舞台展演、旅游凝视和市场交换,而后台空间则以景颇传统宗教精英和景颇群众构成,是传统宗教仪式的核心操纵者和实际使用者,空间表征以祭献仪式的身体实践、念诵辞为主,其实践过程和表达方式严格遵从传统规范,具有历史恒定性。

景颇族传统宗教仪式中,“丧葬仪式”属于特殊的仪式类型,由于其凝聚着悲伤的基调,所以一直为景颇族社区后台最隐秘的空间,景颇族传统丧葬仪式由抚慰亲者哀思的戈本戈、墓地选址、金斋斋和建坟等系列仪式构成,其中戈本戈仪式和金斋斋仪式汇聚了景颇族传统宗教信仰内核、族群渊源回溯和传统文化艺术等元素,具有丰富的民族文化内涵。但由于丧葬仪式固有的分离情绪及生者对亡灵的畏惧,使其一直被置于村舍后台的隐性空间内,而也因此保留了较高的文化原真性。正如云南省民族博物馆内,各民族丧葬仪式展示模块的功能目标一样,文化传承应没有空间边界和族群边界,对景颇族传统丧葬仪式的空间生产研究也应尽早展开。

3.5 旅游空间对传统宗教仪式空间的再生产 3.5.1 神圣性再生产与旅游新秩序建构民族旅游作为现代性“他方”差异性的体验,既能促进地方社会互动又能增加经济收益。景颇族最典型的民族旅游类型当属传统宗教仪式旅游,如目瑙纵歌和新米节。从传统宗教仪式和旅游的空间生产关系来看,传统宗教仪式是旅游空间生产的基础,旅游要素的介入催生了新的空间形式,两者属于互促式生产。传统宗教仪式空间与旅游空间具有性质和程式的协同,两者均有“分隔—边缘—聚合”的过渡程式,边缘阶段内,无论是信众还是游客都暂时忘却自身社会地位、社会差异被弱化、达到神圣忘我的精神状态,期待通过仪式从“旧的我”到“新的我”的转变,进而获得与自身社会重新聚合的精神力量,两个群体在仪式中融为一体,共同成为神圣性的体验者。旅游对传统宗教仪式的介入,形成了对传统宗教仪式神圣空间的再生产。

景颇族特殊的社会文化背景使族群内部出现了对宗教文化、族群文化的话语争论,而旅游与仪式的互动生产在一定程度上缓解了矛盾,主要体现为社会秩序再生产。景颇族传统宗教仪式空间受到外来宗教的分割、内部符号—意义空间的现代性解构和地方演绎,使内部社会秩序在不同空间层面出现失调,而旅游作为价值中立的体验形式,能将不同宗教信仰的景颇族群凝聚起来,特别是面对外来游客的内部凝聚力得以明显强化,正如目瑙纵歌现场一景颇男性所言:“不管信什么宗教了,在游客面前我们都是景颇族啊,不能让人家(游客)笑话我们。” ⑧游客和东道主在阈限阶段对神圣性的共享,使各主体的身份地位、价值立场等暂被搁置,形成了对仪式空间的体验共识,社会秩序也因此在旅游空间内被仪式程式所整合,形成了相较于传统的新秩序结构,即仪式旅游新秩序空间。

3.5.2 组织—智库—推介新空间类型景颇族传统宗教仪式旅游空间内具有典型的组织结构,主要由民族学会、政府部门、景颇族群、企业、新闻媒体联合组织,牵涉结构化的权力关系,民族学会负责召集宗教精英组织仪式程式、政府出资出力协调秩序和组织展演,企业组织有关产品的生产与交换,而新闻媒体将仪式对外宣介,各类主体分工明确且相互协作,形成了不同于传统宗教仪式的新的组织空间。

旅游同传统宗教仪式的互动还生发了另一类空间形式。由于景颇族仪式统合空间的不完备,族群内部对仪式符号—意义等空间认同存在分异,因而有关民族学会和政府部门借仪式旅游之机,举办景颇族文化研讨会、景颇族文化传承与创新发展研讨会等学术会议,或有关民族文化传承人借此机遇汇聚一堂共议民族文化事项等。此类空间由学者、民族精英等主体构成,在仪式旅游中占据一定物理空间,成为传统宗教仪式的一部分,属于旅游介入下的智库空间。

由旅游介入催生的另一类空间是文化推介空间。出于对景颇族传统宗教仪式的文化价值考虑,相关利益主体综合运用电视、收音机等传统媒体和互联网、微博、抖音等新媒体,对传统宗教仪式进行文化旅游推介,以此提升景颇族文化知名度和资源吸引力,也有效提升了景颇族民族自信。

4 结论与讨论作为交织着族群历史记忆、族群认同的景颇族传统宗教,其仪式活动具有强化族群认同、凝聚族群的功能,但在资本、意识形态与权力实践的现代性交互下,外来宗教步步侵入,族群内部对仪式体系也争论不休,而后政府、民族学会、学术团体等纷纷介入,使传统宗教仪式空间生产超越“仪式”本身,呈现独特的现代性困境:

(1)外来宗教依托资本组合优势,通过换血式、涵化式、圈地式等方式,从仪式符号—意义、主体认知—客观环境等层面全方位解构景颇族传统宗教仪式,消解着以传统宗教仪式为介质的族群宗教认同和内嵌于传统宗教结构的民族历史认同,可谓传统宗教仪式最大的空间生产困境。

(2)族群内部对仪式符号—意义空间的争论,裹挟着现代性和地方性力量的介入,几经重塑,且宗教精英—董萨群体的没落和统合空间的系统性欠缺,使符号与意义体系更为庞杂难辨、未成一统。

(3)主体认知与客观环境的相互作用。族群内部各家族、各支系乃至各领域的主体,都以自身记忆储备和所持资本为依据,赋予仪式特定内涵,而客观环境的变迁更让主体认知超负载。

(4)前台与后台的空间矛盾。传统宗教信徒渴望政府等外部力量支持后台空间生产,但现实是:外部力量将更多的焦点置于前台空间,间接强化了族群对传统宗教发展的无力感,寄望成了唯一选择。

(5)旅游对传统宗教仪式的空间生产,以神圣性空间和组织—智库—推介新空间生产为典型,新空间秩序在一定程度上缓和了现代性困境,多元主体于旅游空间实现体验共情,推动着仪式空间朝统一和谐的方向前进。

景颇族传统宗教仪式空间生产面临的最大困境,属外来宗教的空间渗透,其次是主体认知—客观环境—符号—意义所推进的空间变迁,然后是由不同主体所介入的前台—后台空间拉锯,而旅游空间生产对现代性困境起着调控作用。可见,虽然不同性质的社会关系对传统宗教仪式空间的生产路径和效果存在显著差别,但每一组社会关系内部的权力博弈却是普遍的,且各组社会—空间生产实践之间存在关系联结和力量制衡。空间生产的本体论与认识论“三元辩证”将社会—空间生产视为核心界面,列斐伏尔“空间即社会,社会即空间”便道出了社会与空间生产的紧密关系[28]。但回顾现实,社会网络往往是错综复杂的,文化持有者受到来自内外部多元交往对象群体的影响,以致于通过反身性思考或集体性追随而展开空间生产实践,与此同时,外部社会关系也以自身特定的生产策略介入文化持有者的空间领域,以达成资本—权力的流通[29],不同组合的社会关系作用于空间生产的效率和效果存在分异,因此,对特定空间生产结构的探讨需围绕“社会空间整体”展开,从研究对象空间发展的内源需求对接外部空间机遇,真正推进社会与空间的协调发展。由“现代化”带来的神圣性消解、社会秩序错乱、传统文化遗失,一直是少数民族传统宗教仪式空间生产的核心议题,但相较于特定案例点的分析,景颇族面临的传统宗教仪式空间生产具有全族性、全空间范畴,涉入的“整体性”较之以往更为复杂,因而如何妥善疏解困境、释放仪式正向效应,既关乎景颇族群的发展,更同边疆稳定问题休戚相关,亟需学者博采众议、群策群力。

注释:

① 2018年1月12日访谈记录,访谈人:JHM(男性),传统宗教中的肯仲,访谈地点:盈江县芒章乡景颇新寨;

② 2018年1月15日,访谈人:MC(女性),访谈地点:芒市遮放镇南么村;

③ 2018年10月18日,访谈人:LLG(男性),访谈地点:陇川县景罕镇约岛村;

④ 2018年10月17日,访谈人:YZM(男性),访谈地点:盈江县平原镇县政府;

⑤ 2018年10月19日,访谈人:JBF(女性),访谈地点:盈江县芒章乡景颇新寨;

⑥ 2018年1月15日,访谈人:LMX(女性),访谈地点:芒市遮放镇南么村;

⑦ 2018年10月16日,访谈人:MSL(男性),访谈地点:盈江县铜壁关乡南岭村;

⑧ 2019年2月19日,访谈人:一景颇族中年男性,访谈地点:芒市目瑙纵歌场。

| [1] |

维克多·特纳.象征之林——恩登布人仪式散论[M].赵玉燕, 欧阳敏, 译.北京: 商务印书馆, 2014: 4. [Victor Turner. The Forest of Symbols: Aspects of Ndembu Ritual[M]. Zhao Yuyan, Ou Yangmin, trans. Beijing: The Commercial Press, 2014: 4.]

|

| [2] |

Gennep A V. The Rites of Passage[M]. Chicago: University of Chicago Press, 1961: 10.

|

| [3] |

爱弥尔·涂尔干.宗教生活的基本形式[M].渠东, 汲喆, 译.上海: 上海人民出版社, 1999: 45. [Emile Durkheim. The Elementary Forms of the Religious Life[M]. Qu Dong, Ji Zhe, trans. Shanghai: Shanghai People's Publishing House, 1999: 45.]

|

| [4] |

克洛德·列维-斯特劳斯.结构人类学[M].张祖建, 译.北京: 中国人民大学出版社, 2006: 250-262. [Claude Lévi-Strauss. Structure Anthropology[M]. Zhang Zujian, trans. Beijing: China Renmin University Press, 2006: 250-262.]

|

| [5] |

Plotkin V. Ritual coordination and symbolic representation in primitive society:The evolution of kinship[J]. Dialectical Anthropology, 1978, 3(4): 279-314. |

| [6] |

Tambiah S J. A performative approach to ritual[J]. Proceedings of the British Academy, 1979, 65: 113-169. |

| [7] |

Kluckhohn C. Myths and Rituals:A General Theory[M]. New York & London: Garland Publishing, 1996: 145.

|

| [8] |

李世武. 论宗教仪式中艺术的心理治疗功能:以彝族为例[J]. 西南边疆民族研究, 2018, 19(3): 197-203. [Li Shiwu. On the psychotherapy function of art in religious ceremonies:Taking Yi as an example[J]. Xinan Bianjiang Minzu Yanjiu, 2018, 19(3): 197-203.] |

| [9] |

却拉布吉, 乌兰格日勒. 肃北蒙古族婚礼仪式[J]. 西北民族大学学报(哲学社会科学版), 1985, 7(2): 37-40. [Quelabuer, Wulangerile. Wedding ritual of Menggu people in Subei[J]. Journal of Northwest University for Nationalities (Philosophy and Social Science), 1985, 7(2): 37-40.] |

| [10] |

马廷森. 论佤族的宗教仪式行为[J]. 西南民族学院学报(哲学社会科学版), 1990, 12(5): 60-65, 54. [Ma Tingsen. Research on the religious rites of Wa people[J]. Journal of Southwest University for Nationalities (Philosophy and Social Sciences), 1990, 12(5): 60-65, 54.] |

| [11] |

吴兰. 毛南族传统宗教仪式"求花还愿"透视[J]. 广西民族大学学报(哲学社会科学版), 2006, 30(S2): 6-8. [Wu Lan. A perspective on the traditional religious rituals of "Qiu-Hua-Huan-Yuan"[J]. Journal of Guangxi University For Nationalites (Philosophy and Social Sciences), 2006, 30(S2): 6-8.] |

| [12] |

李亚, 侯万平. 澳大利亚苗族的传统宗教[J]. 民族研究, 2011, 36(4): 45-54, 108. [Li Ya, Hou Wanping. Hmong traditional religion in Australia[J]. Ethno-National Studies, 2011, 36(4): 45-54, 108.] |

| [13] |

张可佳.族群宗教认同的结构、特点与认同运作机制[D].北京: 中央民族大学, 2015: 35-85. [Zhang Kejia. The Religious Identity Structure, Characteriscs and Operation Mechanism of Ethnic Groups[D]. Beijing: Minzu University of China, 2015: 35-85.]

|

| [14] |

Lefebvre H. The Production of Space[M]. Nicholson-Smith D, trans. Oxford UK: Blackwell Publishing Ltd, 1991: 20-67.

|

| [15] |

董琳.宗教文化中空间的符号表征和实践[D].北京: 中央民族大学, 2013: 40-122. [Dong Lin. Symbolic Representation and Practice of Space in Religious Culture[D]. Beijing: Minzu University of China, 2013: 40-122.]

|

| [16] |

郭文, 杨桂华. 民族旅游村寨仪式实践演变中神圣空间的生产——对翁丁佤寨村民日常生活的观察[J]. 旅游学刊, 2018, 33(5): 92-103. [Guo Wen, Yang Guihua. Sacred space production on the evolution of ethnic tourism village ritual practices:Based on the observation of Wengding Va villagers' daily life[J]. Tourism Tribune, 2018, 33(5): 92-103.] |

| [17] |

张可佳.凉山义诺彝族三大季节性仪式研究[D].成都: 西南民族大学, 2011: 41-47. [Zhang Kejia. The Research of Calendrical Rites of Yinuo Nationality of Liangshan[D]. Chengdu: Southwest Minzu University, 2011: 41-47.]

|

| [18] |

黄秀波, 刘俊. 民间信仰空间建构与认同边界:广东惠州巽寮湾案例[J]. 人文地理, 2014, 29(5): 49-55, 108. [Huang Xiubo, Liu Jun. The construction and identity boundaries of folk belief space:Taking "DaMa" and "Xiao Ma" as comparative cases studies in Xunliao bay, Huizhou, Guangdong province[J]. Human Geography, 2014, 29(5): 49-55, 108.] |

| [19] |

陆群. 火炉坪苗族村寨宗教祭坛空间分布论析[J]. 宗教学研究, 2017, 36(3): 143-150. [Lu Qun. Analysis on the distribution of Miao nationality in Huoluping village[J]. Religious Studies, 2017, 36(3): 143-150.] |

| [20] |

李怀宇.町村景颇人的空间观探析[D].昆明: 云南大学, 2015: 43-359. [Li Huaiyu. A Study on the Conception of Space of the Jingpo People of Ding Village[D]. Kunming: Yunnan University, 2015: 43-359.]

|

| [21] |

查尔斯·桑德斯·皮尔斯.皮尔斯: 论符号——李斯卡: 皮尔斯符号学导论[M].赵星植, 译.成都: 四川大学出版社, 2014: 31. [Peirce C S. Peirce: On Signs[M]. Zhao Xingzhi, trans. Chengdu: Sichuan University Press, 2014: 31.]

|

| [22] |

石木苗, 闵建国. 景颇族目瑙探源[M]. 昆明: 云南民族出版社, 2000: 51-55. [Shi Mumiao, Min Jianguo. An Etymological Study on the Munao of Jingpo People[M]. Kunming: The Nationalities Publishing House of Yunnan, 2000: 51-55.]

|

| [23] |

岳品荣. 景颇族目瑙纵歌历史文化[M]. 德宏: 德宏民族出版社, 2009: 22-23. [Yue Pinrong. Munaozongge's History and Culture of Jingpo[M]. Dehong: Dehong National Publishing House, 2009: 22-23.]

|

| [24] |

童荣云. 景颇族创世史话[M]. 德宏: 德宏民族出版社, 2001: 185-186. [Tong Rongyun. Creation Epics of Jingpo[M]. Dehong: Dehong National Publishing House, 2001: 185-186.]

|

| [25] |

莫里斯·哈布瓦赫.论集体记忆[M].毕然, 郭金华, 译.上海: 上海人民出版社, 2002: 81-95. [Halbwachs M. On Collective Memory[M]. Bi Ran, Guo Jinhua, trans. Shanghai: Shanghai People's Press, 2002: 81-95.]

|

| [26] |

金寿福. 扬·阿斯曼的文化记忆理论[J]. 外国语文, 2017, 33(2): 36-40. [Jin Shoufu. On Jan Assmann's theory of cultural memory[J]. Journal of Sichuan International Studies University, 2017, 33(2): 36-40.] |

| [27] |

Goffman E. Behavior in Public Places, Notes on the Social Organization of Gatherings[M]. New York: Free Press, 1963: 24-37.

|

| [28] |

王圣云. 空间理论解读:基于人文地理学的透视[J]. 人文地理, 2011, 26(1): 15-18, 139. [Wang Shengyun. A theoretical analysis of space from the perspective of human geography[J]. Human Geography, 2011, 26(1): 15-18, 139.] |

| [29] |

殷洁, 罗小龙. 资本、权力与空间:"空间的生产"解析[J]. 人文地理, 2012, 27(2): 12-16, 11. [Yin Jie, Luo Xiaolong. Capital, power and space:Decoding "production of space"[J]. Human Geography, 2012, 27(2): 12-16, 11.] |