2. 南京大学 人文地理研究中心, 南京 210093

2. Research Center of Human Geography, Nanjing University, Nanjing 210093, China

随着经济转型升级,消费成为城市发展的重要驱动因素,对消费者及其时空行为的研究具有积极的现实意义。我国居民的日常消费行为呈现出越来越个性化、差异化和多元化的特征。由于近现代和当代中国经历了巨大的政治、经济、社会变革和高速城市化过程,出生于不同年代的群体成长于不同的社会环境,在生活习惯、思维方式、价值观念等方面存在明显的差异。这些差异是否表现在居民日常消费行为上?特别是消费行为的时空维度上?

消费行为研究认为居民社会经济特征[1-6]和城市物质空间环境[7-9]会导致日常消费行为的差异。其中,一些关注老年群体的研究认为,老年人购物行为空间特征受年龄、收入、家庭结构等社会经济特征和居住区位、城市交通状况等空间环境因素的影响,总体呈现出消费频率随距离衰减的规律[10-13],还发现老年人随着年龄上升,特别是身体进入衰老阶段,消费活动空间范围会缩小[14]。现有研究关注特定代群,并大多发现了年龄因素对消费行为的显著影响,但较少涉及不同代群的比较研究以及将代际差异作为一个研究视角。代群与年龄虽有一定关联却迥然不同,代群对消费行为的影响比起年龄可能更加复杂多向。代群的视角更加综合,强调代群特征以及与之相关的习惯、观念等一系列要素,代际比较不仅能区分不同代群间行为和偏好的差异,还能深层次探析每个代群行为和偏好产生的内在驱动机制[15]。

基于代群比较视角的时空行为研究不断出现,例如有学者结合代际差异理论分析不同代群的旅游消费行为与偏好[16-18],有学者基于代际差异理论对不同代群的职住地选择行为与影响因素进行比较[19],还有研究利用微观个体交通出行数据分析小汽车使用的代际差异[20]等。这些研究将行为地理学研究方法与社会学的代际理论相结合,对代群进行划分,发现不同代群在旅游消费、职住地选择和小汽车使用上都存在复杂的代际差异,并联系不同代群所处时空背景,对其行为特征及影响因素的代际差异进行解释。国内也有研究着眼于消费行为的代际问题,但大多存在于消费社会学领域,主要研究消费观念的代际差异及其导致的消费行为模式的差异[21-25],发现每个代群都有各自主流的消费观念来引导和影响其消费行为。但是,这类研究仅以社会经济属性和文化价值观为基础,未考虑城市物质空间环境的影响。国外代际地理学的一些研究关注消费空间中青少年群体的空间实践,认为消费场所是青少年反抗成年人控制和完成其身份重塑的重要空间[26, 27]。整体上看,从代际比较视角展开的消费时空行为特征研究仍显不足。

本文结合代际差异理论、行为地理学与消费社会学的研究方法,研究居民消费时空行为特征与影响因素的代际差异,弥补以往仅考虑年龄变化的局限性。本研究细分新中国成立以来出生且已成年的不同代际群体,以南京市居民日常消费为例,着重探究居民消费时空行为特征与影响因素在哪些代群之间、哪些方面存在何种程度的差异,揭示消费的代沟是否存在。本研究从代际差异的视角理解居民日常消费行为的复杂与多样性,发现不同代群消费时空行为的个性与共性,也将有助于为不同的城市消费空间和设施配置提供参考和建议。

2 研究设计本研究基于代际差异理论及其发展出的代群划分方法,将研究对象划分为50后—90后共5个代群。根据行为地理学与消费社会学对消费行为及影响因素的研究结论,对测度居民日常消费时空行为特征的变量以及影响因子进行确定。

2.1 代际差异理论与代群划分代际差异理论是20世纪50年代由德国社会学家Karl Mannheim提出的,指因出生年代与成长背景不同而导致的各代群之间在价值观、偏好、态度与行为等方面呈现出的具有差异性的群体特征[28]。研究代际差异的首要问题是确定代际群体(generation cohort)划分的标准[29]。在Mannheim代际差异理论的基础上,许多学者从时间跨度对代群进行了划分。代(generation)指的是人们从出生、成长到养育下一代所经历的周期,时间跨度在20年左右[30],而代内小组相当于群组(cohort)的概念,时间跨度可长可短。实际研究中以10年为周期的亚组应用最为广泛[31]。

本文对代群采用以10年为间隔的人口学划分标准来划分,所得到的50后、60后、70后、80后和90后这5个代群分别对应特定的关键成长时期(formative time)和历史位置,并在此基础上展开研究。50后出生于新中国成立初期,集体主义意识较强,生活十分节俭。60后见证了国家改革开放,生活相对优越,但依然勤劳节俭,主张理性消费。70后在改革开放和中国体制转型的背景下成长起来,一方面承袭了老一辈勤俭节约的观念,另一方面又受到改革开放影响,接受现代消费观念,追求消费品质。80后是计划生育政策出台后的第一代独生子女,成长于中国经济文化蓬勃发展的新时代,自我意识较强,具有多元的消费价值观。90后成长于中国经济飞速发展的时期,深受全球化和信息化的影响,消费以个性、自我和前卫为显著特征。

基于Mannheim代际差异理论,有学者认为人们的态度、价值观一经形成,便保持相对稳定。因而代的个性和特征也具有相对稳定、可预测的特点[32],且随着年龄增长,不同代群内个体个性特征相对一致,而不同代际则差异显著[15]。但就居民日常消费时空行为而言,除受代群自身社会经济特征影响之外,还受到空间环境因素等其他诸多因素的影响。空间环境因素会在不同代群之间、不同层面产生不同程度的影响。这使得消费时空行为的代际差异更加多样和复杂。为了较好地刻画这一复杂性,本文同时考虑两个方面,即消费时空行为特征及其影响因素的代际差异。

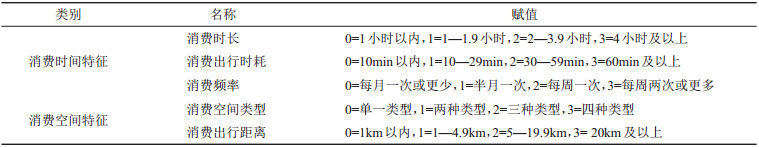

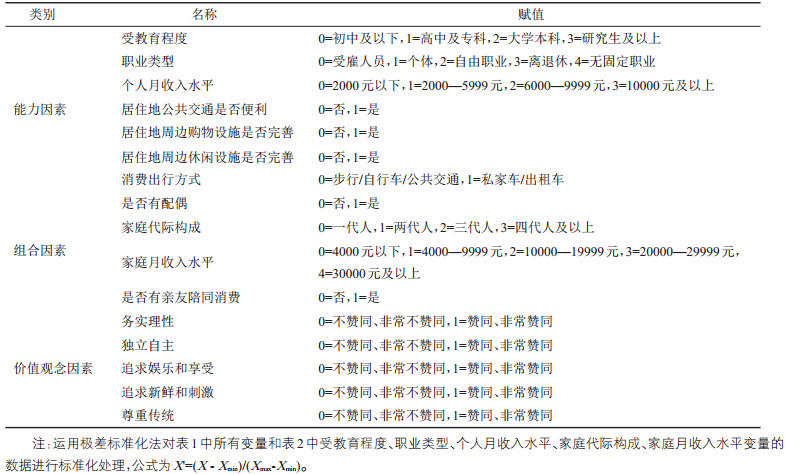

2.2 消费时空行为特征与影响因素的测度消费时空行为分为消费行为的时间—空间特征以及决策过程两部分[6]。本文用消费频率、消费时长、消费出行时耗反映消费行为的时间特征,消费出行距离和消费空间类型[33, 34]反映消费空间特征(见表 1)。消费行为的影响因素包括消费者个体及家庭属性因素、社会学属性因素、空间因素以及认知与观念因素(如信仰、价值观等)4类[7, 35-37]。此外,时间地理学对个体活动的制约因素的划分中包含能力制约和组合制约。其中,能力制约指个人通过自身能力或使用工具能够进行的活动是有限制的,如交通工具;组合制约指个人或集体为了从事某项活动而必须同其他的人或物的路径同时存在于同一场所的制约[19]。本研究主要借鉴行为地理学和时间地理学理论,结合研究目的与方式,将消费时空行为的影响因素分为三类:①能力因素:主要体现在个人社会经济属性和居住地周边建成环境对消费时空行为的影响,包括受教育程度、职业类型、个人月收入水平、居住地公共交通是否便利、居住地周边购物设施是否完善、居住地周边休闲设施是否完善和消费出行方式;②组合因素:主要体现在家庭方面的因素对于消费时空行为的影响,包括是否有配偶、家庭代际构成和月收入水平、是否有亲友陪同消费;③价值观念因素:主要体现在不同核心消费价值观念对消费时空行为的影响[38](见表 2)。

| 表 1 消费时空行为特征的测度 Tab.1 The Spatio-temporal Behavior Characteristics of Consumption |

| 表 2 消费时空行为的影响因素的测度 Tab.2 The Influencing Factors of Spatio-temporal Behavior of Consumption |

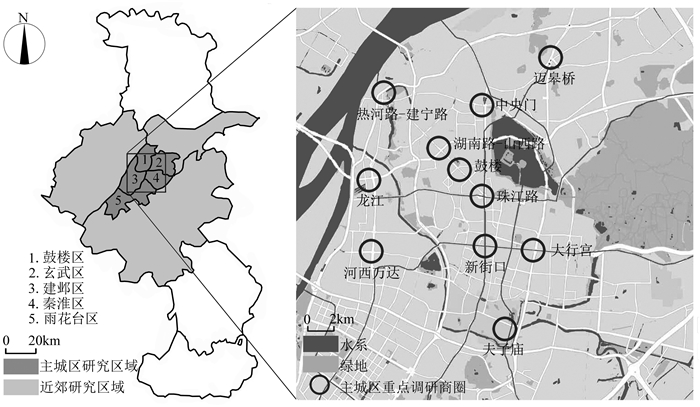

本文以南京市主城区和近郊区为研究区域。南京是江苏省省会,长江经济带的重要节点,全国十大商业城市之一。考虑南京市消费空间格局和大型商业设施分布,本次研究调查区域的选取主要围绕南京主城中心城区展开,包括鼓楼区、秦淮区、玄武区、建邺区、雨花台区等,部分涉及江宁区、栖霞区、浦口区等近郊新兴城区(见图 1)。位于主城区中心的新街口是南京建于民国时期的商业中心,并一直保持至今,集聚了大量商业综合体,营业额长期居中国商业街区榜首。近年来,随着南京城市空间扩张,位于建邺区的河西新城、浦口区的江北新区、栖霞区的仙林新城、雨花台区、江宁区等老城外围区域和郊区的大型购物中心和商业设施也逐渐完善。

|

图 1 调研区域分布图 Fig.1 The Survey Area and Main Consumption Sites in Nanjing |

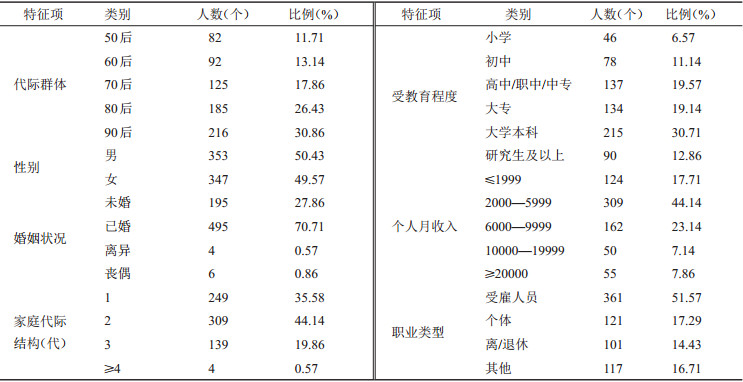

本研究于2016年8月—12月对在南京居住1年以上的居民进行日常消费行为的问卷调查。调查内容包括个人与家庭社会经济特征、消费空间选择、出行方式、频率和时长以及价值观念等多方面内容。调查地点涵盖南京市主要的商圈、公园、居民区与街道等,并在新街口、夫子庙、河西万达等大型商圈重点调研。共回收问卷909份,通过年龄、地址信息和答项的有效性等筛选出有效问卷700份。受访者男女性别基本持平,50后、60后、70后、80后和90后受访人数比例约为1:1.1:1.5:2.2:3。样本概况如表 3所示。

| 表 3 调查样本概况 Tab.3 The Basic Attributes of the Survey Samples |

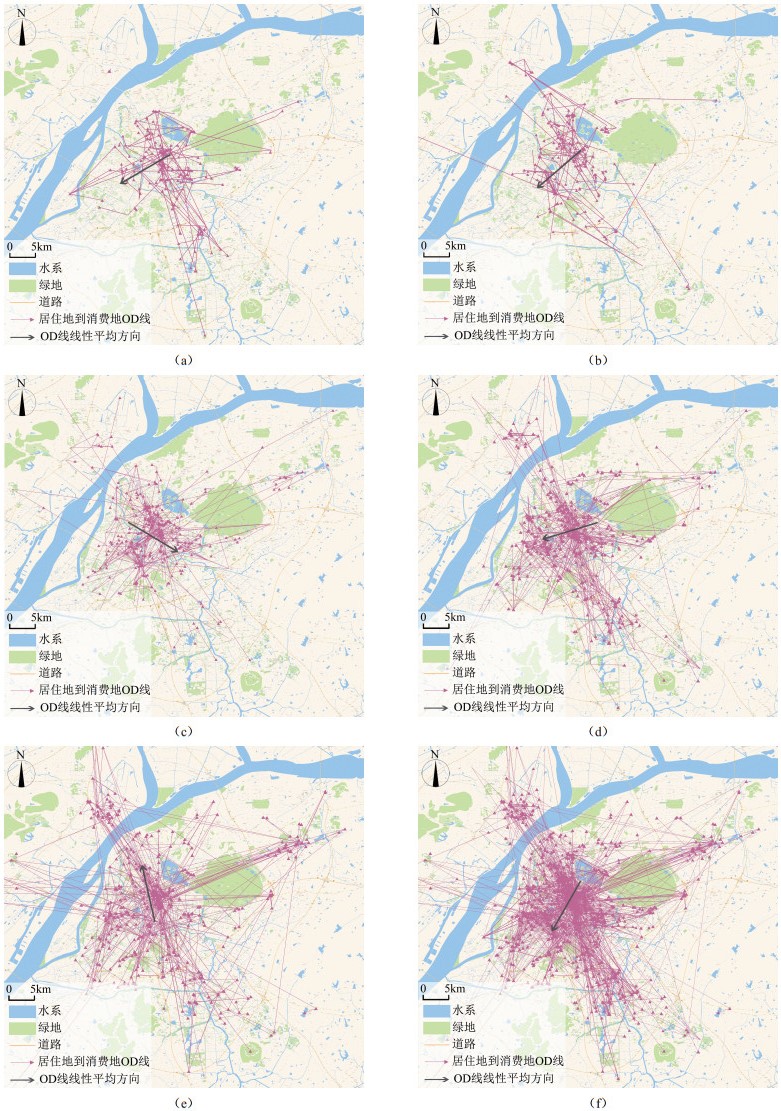

在汇总各代群各类消费地点数据的基础上,基于ArcGIS平台,梳理各代群每位居民居住地点到各类消费地点的二维起讫点(OD)连线(每位居民可能去往一类或多类消费地点,因此每位居民对应一条或多条OD连线),刻画居民日常消费出行范围和方向,并提取各代群和居民总体消费出行的线性平均方向(见图 2a—2f)。从消费空间范围看,80后、90后消费活动空间范围明显大于50后—70后;从消费空间指向来看,新街口商圈是所有代群消费活动的主要中心,80后和90后消费空间指向的集聚性最为明显,近郊的浦口大桥北路、江宁新城、仙林新城的商业空间成为很多90后的消费目的地;从消费出行平均方向看,50后、60后和80后的线性平均方向都为东北—西南方向,70后为西北—东南方向,90后为东南—西北方向,居民总体和各代群线性平均方向以东北—西南方向为主,可能与近年来南京西南部河西新城商业空间的迅速发展,以及不同代际群体的居住空间分布差异有关。

|

图 2 不同代群消费空间OD连线与平均方向 Fig.2 The OD Connection and Average Direction from Home to Consumption Destination of Each Generation 注:图a—e依次对应50后至90后,f为全体居民;黑色箭头仅指示方向,不表示起讫点。 |

基于SPSS平台,利用多独立样本非参数检验(K-W检验)方法,分析50后—90后消费时空行为特征因素的总体差异性(见表 4)。结果显示,在消费行为的空间特征方面,不同代群居民在消费空间类型和消费出行距离上都存在显著代际差异(P=0.000);而在消费行为的时间特征方面,只有消费频率存在显著代际差异(P=0.000),消费出行时耗和消费时长则没有显著代际差异(P > 0.05)。可见消费空间类型、消费出行距离和消费频率是50后—90后消费时空行为的代际差异性特征,而消费时长和消费出行时耗不是代际的差异性特征,消费行为空间特征的代际差异比时间特征更为显著。下文将针对消费空间类型、消费出行距离和消费频率这3个方面,进行两两代际差异的比较。

| 表 4 消费行为时空特征代际差异(K-W检验) Tab.4 The Intergenerational Differences in Spatio-temporal Characteristics of Consumption Behavior (K-W Test) |

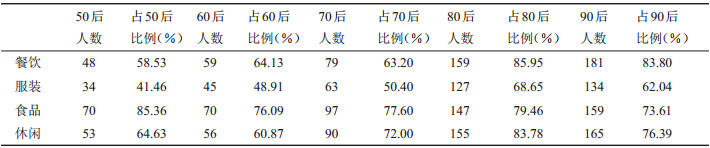

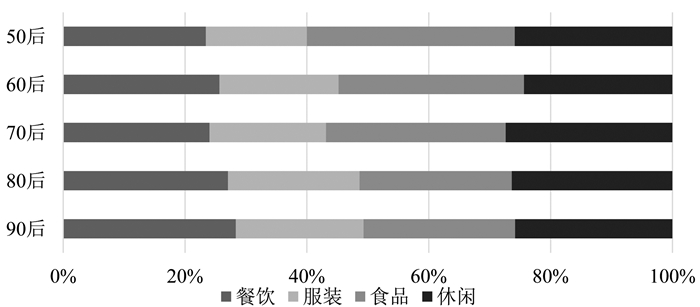

本研究依据中国国家统计局对居民消费支出的分类标准[39]和受访居民日常消费支出的总体情况,将本研究中居民日常实体消费空间划分为餐饮、服装、食品和休闲4种类型。其中,餐饮类消费空间包括餐厅、咖啡店等,服装类消费空间包括服装店、商场等,食品类消费空间包括农贸市场、大型超市等,休闲类消费空间包括电影院、KTV等。并以最近一次实体消费为例,分析各代群参与不同类型消费空间的差异。

(1)首先比较不同代群在不同类型消费空间中的消费参与情况。根据各代群在各类消费空间消费的人数及其占所属代群样本量的比例得到每个代群在特定消费空间的参与率,从而比较消费空间类型选择的代际差异(见表 5和图 3)。从表 5可以看出,80后、90后各类消费空间的参与率都高于50后、60后和70后,说明80后、90后乐于到各类消费空间进行消费,与80后、90后注重消费品质、追求个性和多元消费的代群特征相符。就消费空间类型而言,80后、90后选择餐饮消费的比例是各类消费中最高的,而50后、60后和70后选择食品消费空间的比例是各类中最高的。图 3表明,50后是选择食品消费空间人数比例最高的代群,也是选择餐饮和服装类消费空间比例最小的代群,与50后勤劳节俭的特征相符。

| 表 5 不同代群四类消费空间参与度比较 Tab.5 The Number and Percent of People in Each Generation Participating in 4 Types of Consumption Space |

|

图 3 不同代群各类消费空间选择人数比例 Fig.3 The Proportion of the Number of People in Each Generation Choosing Different Types of Consumption Space |

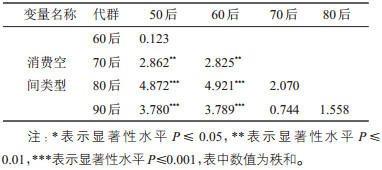

(2)统计各代群选择消费空间类型的数量,并按单一类型、两种类型、三种类型、四种类型的方式划分,用多独立样本非参数检验的成对比较方法,分析两两代际选择消费空间类型的差异(见表 6)。结果表明,50后、60后分别和70后、80后、90后在消费空间类型的数量上存在明显代际差异。其中,50后、60后和80后的差异明显较大。50后和60后两代之间没有明显差异,70后—90后三代之间没有明显差异。

| 表 6 消费空间类型数量的成对代际比较(K-W检验) Tab.6 Multiple Intergenerational Comparisons of Number of Consumption Space Types (K-W Test) |

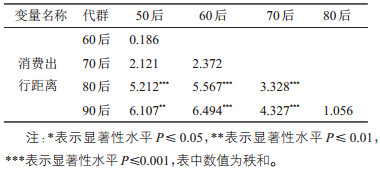

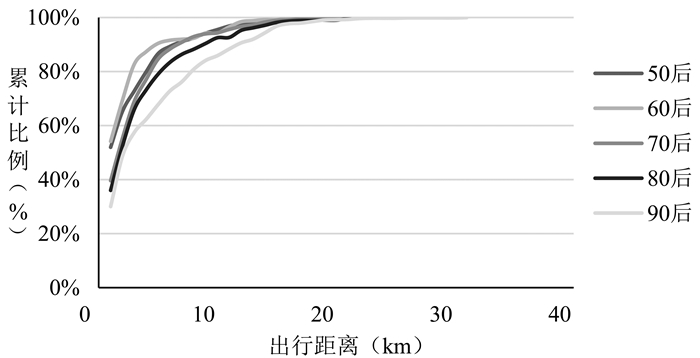

本研究选取每位受访居民各类消费出行距离中的最大出行距离,按人次计算,统计最大消费出行距离的累计人次比例(见图 4),利用多独立样本非参数统计检验的成对比较方法,分析消费出行距离的两两代际差异(见表 7),得到以下结果:

|

图 4 不同代群居民消费出行距离累计人次比例分布 Fig.4 The Cumulative Proportion of the Person-time of Different Generations' Consumption Travel Distance |

| 表 7 最大消费出行距离的成对代际比较(K-W检验) Tab.7 Multiple Intergenerational Comparisons of Maximum Consumption Travel Distances (K-W Test) |

(1)各代群消费出行距离集中值呈现出不同程度的差异。50后—80后这4个代群80%以上的消费出行都集中在5 km范围以内;90后5 km以内的消费出行只占70%左右,明显低于其他代群。60后消费出行距离分布最为集中,90%以上的消费人次集中在5 km范围以内;90后消费出行距离分布最为分散,60后和90后两代之间差异最大。60后以5 km范围以内的近距离消费为主,而90后远距离消费出行比例最高。

(2)消费出行最远距离也呈现出不同程度的代际差异。60后消费出行最远距离为15 km,而90后最远距离超过30 km,是差异最大的两代。50后—70后三代之间在消费出行最远距离上没有显著代际差异(P > 0.05),但和80后、90后均存在显著代际差异,且和90后差异更大。这在一定程度上反映出消费活动空间范围的代际差异的总体特征,即年轻代群消费活动空间更广。80后、90后年轻代群的消费活动空间范围明显大于50后—70后;90后消费活动空间范围最大。但是在中老年代群中,60后的消费空间范围反而小于更年长、行动能力更弱的50后。这可能是由于50后基本已退休,有更充足自由的消费出行时间,而部分60后未退休且驾车出行比例不够高,消费空间范围较受限。

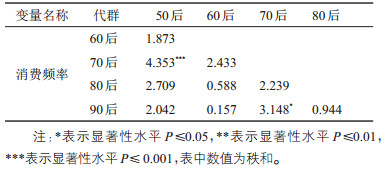

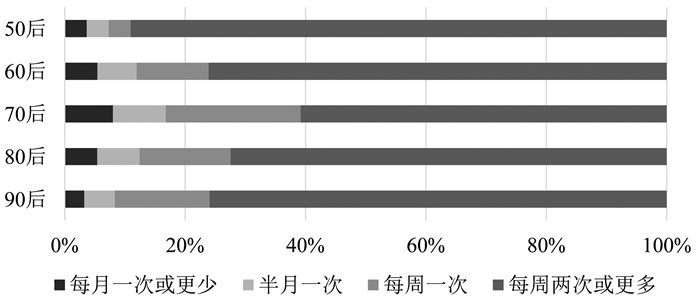

4.4 消费频率本研究将居民日常消费频率从低到高分为4类,分析各代群不同消费频率的人数比例(见图 5),用多独立样本非参数统计检验的成对比较方法,分析消费频率的两两代际差异(见表 8)。可以看出,只有70后分别与50后、90后的消费频率存在显著代际差异。70后较低消费频率的人数比例明显高于其他代群,而50后较高消费频率的人数比例明显高于其他代群。这可能与50后基本已退休、闲暇消费时间相比于其他代群尤其是70后明显更多有关。60后虽与50后、70后的年龄差异最小,但是其消费频率反而和与之年龄差异较大的80后、90后最为接近,说明消费频率的代际差异大小与代群年龄差异大小不完全一致。

|

图 5 不同代群消费频率比例分布 Fig.5 The Proportion of the Number of Different Generations on Consumption Frequency |

| 表 8 消费频率的成对代际比较(K-W检验) Tab.8 Multiple Intergenerational Comparisons of Different Consumption Frequency (K-W Test) |

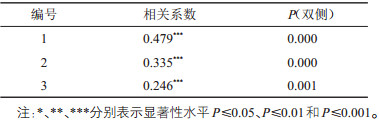

首先利用典型相关性分析方法,对消费时空行为特征所有变量的集合(见表 1)与其所有影响因素的集合(见表 2)进行整体相关性检验,得出二者之间有统计意义的典型相关系数,分别为0.479、0.335(P=0.000)和0.246(P=0.001)(见表 9)。这说明本研究的消费时空行为特征与影响因素整体上有较强的相关性。结合已有研究,本文将这些影响因素划分为能力因素、组合因素和价值观念因素3类,探究不同代群能力、习惯和观念的差异是否对消费时空行为产生不同的影响。

| 表 9 消费时空行为特征与影响因素整体相关性 Tab.9 Overall Correlation Between Spatio-temporal Behavior Characteristics and Influencing Factors of Consumption |

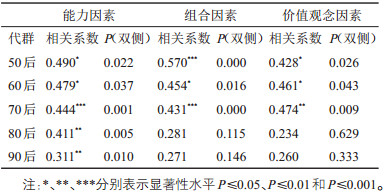

为探究能力因素、组合因素和价值观念因素对50后— 90后居民消费时空行为的影响存在怎样的代际差异,结合前述研究的50后—90后消费时空行为的差异性特征,利用典型相关性分析检验3类影响因素对50后—90后消费时空行为差异性特征的影响程度;选取每组检验结果中的第一组相关性数据(见表 10),比较不同类别影响因素对各代群消费时空行为影响程度的差异。

| 表 10 不同代群所受影响因素的主要类别与程度的代际比较 Tab.10 The Main Types and Degree of Influencing Factors for Different Generations |

50后的消费行为时空特征受能力因素、组合因素和价值观念因素3类因素的共同影响。其中,组合因素对50后的影响最大,相关系数达0.570(P=0.000),反映婚姻和家庭方面因素对50后影响最大。这与50后年迈退休、依赖家人且家庭观念传统有关。60后也受到3类因素的共同影响,但相比于50后,60后受到组合因素影响明显更少。这可能是因为60后部分还未退休,经济独立性比50后更强。能力因素与价值观念因素对50后、60后的影响程度最为相近。这是因为50后、60后成长背景最为接近,两代在个人社会经济属性、价值观念等方面的代际差异最小。70后是受3类因素共同影响且影响最大的代群,反映出70后消费时长比其他代群考虑的因素更多、受各种因素的影响更多。这与大多数70后目前既要抚养孩子又要赡养老人、既要工作又要兼顾家庭有关,也与70后成长于改革开放的重大变革时期,既有传统观念又接受现代观念的代群特征相一致。与50后—70后明显不同的是,80后、90后都只受到能力因素的影响,不受价值观念因素和组合因素的影响。这与80后、90后的自我意识比50后—70后更强、消费更加个性化和多元有关。总体而言,能力因素对各代群的影响程度相近,反映出个人社会经济属性和周边物质空间环境的影响并无明显的代际差异,而组合因素和价值观念因素对不同代群影响程度具有显著差异。

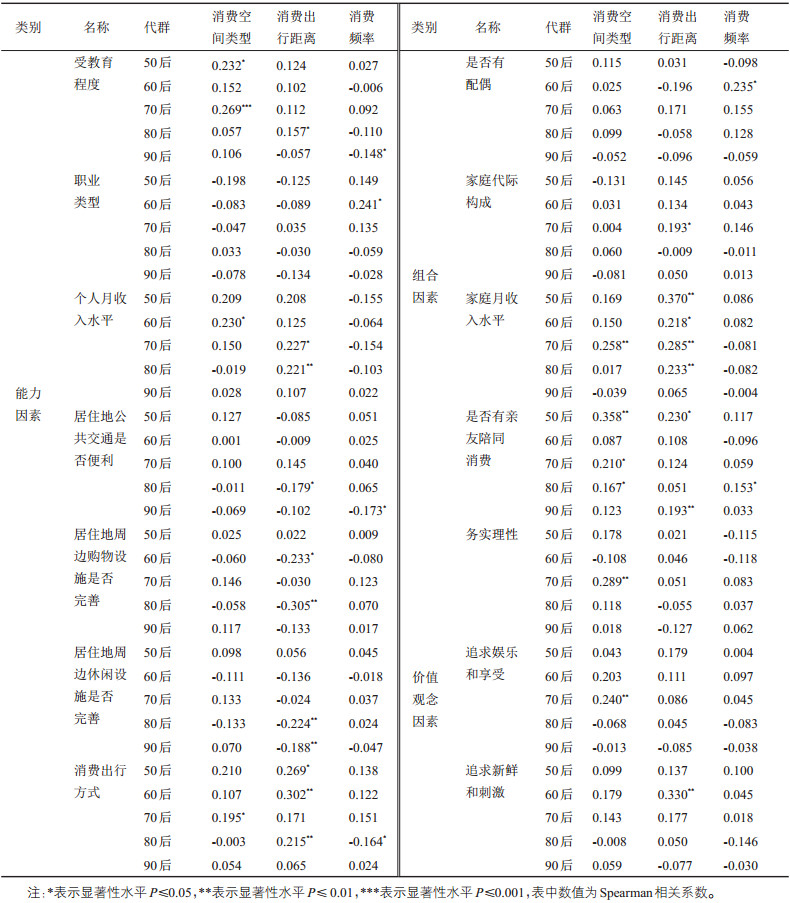

5.2 细分影响因素与消费时空行为各维度相关性的代际差异为进一步考察细分影响因素与消费时空行为三个特征的相关性在50后—90后之间存在怎样的差异,本文利用Spearman相关性分析方法,分析各影响因素与不同代群消费者的消费空间类型、消费出行距离以及消费频率的相关性(见表 11)。由于分析得到是否赞同“独立自主观念”和“尊重传统观念”与各代群的消费时空行为特征均不相关,没有比较意义,故略去这两个因素。分析结果如表 11所示。

| 表 11 不同代群影响因素及影响程度的代际比较 Tab.11 Multiple Intergenerational Comparisons of Influencing Factors and Influencing Degree |

(1)就50后而言,能力因素中受教育程度、消费出行方式,组合因素中是否有亲友陪同、家庭收入水平对消费行为特征影响显著。其中,受教育程度、是否有亲友陪同对空间类型有显著正向影响;私家车/出租车出行方式、家庭月收入水平以及是否有亲友陪同对消费出行距离有显著正向影响;消费频率不受影响。可以看出,50后由于年迈退休和更强的传统家庭观念,相比于其他代群尤其是80后、90后,其消费行为更依赖家庭经济条件和亲友陪伴。

(2)就60后而言,能力因素中个人收入水平、居住地周边购物设施条件、消费出行方式,组合因素中家庭收入水平、是否有配偶和价值观念因素中的追求新鲜和刺激对消费行为特征影响显著。其中,个人月收入水平对消费空间类型的数量有显著正向影响;居住地周边购物设施是否完善对消费出行距离有显著负向影响,私家车/出租车出行方式、家庭月收入水平和追求新鲜和刺激对消费出行距离有显著正向影响。可以看出,追求新鲜和刺激的观念对60后消费时空行为的正向影响较大。这是因为虽然74%的60后并不追求新鲜和刺激,但也有近三成的60后受到改革开放初期影响而改变传统观念,相比观念保守的50后,60后中有更多人乐于为了新鲜事物而进行较远距离的消费。

(3)就70后而言,能力因素中受教育程度、个人收入水平、消费出行方式,组合因素中家庭收入水平和代际构成、是否有亲友陪同以及价值观念因素中的是否务实理性、是否追求娱乐和享受对消费行为特征影响显著。其中,受教育程度、消费出行方式、家庭月收入水平、是否有亲友陪同、务实理性以及追求娱乐和享受对消费空间类型的数量有显著正向影响;个人月收入水平、家庭月收入水平和家庭代际构成对消费出行距离有显著正向影响;消费频率不受影响。可以看出,务实理性的观念和家庭月收入水平对70后消费时空行为的正向影响较大。这是由于将近九成的70后的承袭老一辈节俭理性的观念,因此务实理性的观念对其消费行为会产生较大影响,且70后目前又是家庭的核心力量,因而消费时会较多地考虑家庭经济状况。

(4)就80后而言,能力因素中受教育程度、个人收入水平、居住地公共交通和购物休闲设施条件、消费出行方式和组合因素中家庭月收入水平、是否有亲友陪同对消费行为特征影响显著。其中,是否有亲友陪同对消费空间类型的数量具有显著正向影响;受教育程度、个人月收入水平、私家车/出租车出行方式、家庭月收入水平对消费出行距离具有显著正向影响,居住地公共交通是否完善、居住地周边购物和休闲设施是否完善对消费出行距离具有显著负向影响;是否有亲友陪同对消费频率具有显著正向影响,私家车/出租车消费出行方式对消费频率具有显著负向影响。可以看出,80后受个人社会经济属性、交通条件和设施便利程度的影响较大,这是因为80后在成长时期受经济全球化和外来文化影响更大,在观念和生活态度上明显比50后—70后更加注重自我,因此80后个人的社会经济状况会对其消费行为产生更直接的影响,同时由于80后习惯快节奏的现代化生活方式,消费也更加注重便捷程度。

(5)就90后而言,能力因素中受教育程度、居住地周边公共交通和休闲设施条件和组合因素中是否有亲友陪同对消费行为特征影响显著。其中,居住地周边休闲设施是否完善对消费出行距离具有显著负向影响,是否有亲友陪同对消费出行距离具有显著正向影响;受教育程度、居住地公共交通是否便利对消费频率具有显著负向影响。可以看出,90后受个人社会经济属性、交通条件和设施便利程度的影响较大,且几乎不受价值观念因素和家庭方面因素的影响。这是由于90后受全球化和多元信息社会的影响,追求自我,很少一味承袭固有观念,乐于享受现代化的便捷生活;同时许多90后还未婚,消费时较少考虑家庭情况。因此,90后明显比其他代群受影响因素更少,消费行为更加自由、不受拘束。

总体来看,不同代群尤其是年龄相近的代群所受影响因素和影响程度的显著差异,反映出消费时空行为的代际差异与各代群因经历时代背景和个体生命历程不同而形成的差异性群体特征之间的内在联系。70后消费时空行为的影响因素较多,可能的原因是70后目前大多处于“上有老,下有小”的人生阶段,需兼顾工作、家庭等多个方面,消费行为受更多因素的影响和制约。50后和90后所受影响因素较少,且50后主要受家庭方面影响而90后主要受个人条件和物质空间环境影响,反映出50后依赖家庭而90后注重自我、追求自由的代际差异。

6 结论与讨论随着居民消费活动日益个性化和多样化,消费时空行为特征及其影响因素的代际差异也呈现出复杂性和多样性。本文分析了南京市50后—90后居民日常实体消费时空行为特征与其影响因素的差异。研究发现:

(1)就消费行为时空特征而言,不同代际群体在消费空间类型、消费出行距离和消费频率上存在显著代际差异,而消费时长和出行时耗没有显著代际差异。消费行为空间特征的代际差异比时间特征更加显著。但是这种差异性与代群之间的年龄差距并非线性相关。50后虽然年龄比60后更大,消费活动空间范围却比60后更大;60后虽然和50后、70后的年龄差异最小,但是其消费频率反而和与之年龄差异较大的80后、90后最为接近。这一发现与以往研究得到的老年消费活动空间随年龄上升而缩小[14]的结论并不一致。这说明消费时空行为的代群特征并非简单地由年龄因素所决定;代际差异存在复杂性,其差异程度不一定随年龄差异扩大而愈发显著。

(2)居民日常消费时空行为所受影响因素的类型存在代际差异。50后、60后和70后均受到能力因素、组合因素与价值观念因素3类因素的共同影响,且70后受影响程度最大;80后、90后只受能力因素影响且90后受影响程度最小;50后受家庭方面因素的影响明显比其他因素更大。相较于既有研究认为居民消费时空行为一般受到上述三类因素影响而言,本研究提供了更加细分的见解。不同代群尤其是年龄相近的代群之间所受主要影响因素的显著差异,进一步说明代群所内涵的社会文化特征以及习惯和观念等方面的差异,构成其消费时空行为的内在驱动机制。

总体上,研究结果表明居民日常消费时空行为的代际差异是局部存在的。消费空间类型、消费出行距离和消费频率差异显著,但消费时长和出行时耗并不存在明显差异;部分代群之间存在共性,特别是影响因素的类型上,代际差异与共性并存。这反映出不同代群在价值和行为选择等方面的差异与共性,印证了以Hill为代表的代沟局部存在学说,即认为代际之间在价值和行为选择等方面不存在普遍差异,只是单方面或局部存在分歧[40]。

本研究将代际视角引入到居民日常消费行为空间的研究上,取得了新发现,说明代群和代际可以成为一个有益的研究视角。从代际角度细致深入研究居民消费时空行为差异,既能够将传统消费社会学关注的消费观念与地理学中对城市物质空间环境因素的考量相结合,拓展消费社会学的研究视角,又能够突破以往研究大多只关注消费行为特征随年龄变化的局限性,将过去行为地理学普遍关注的年龄因素融入时空背景中考量,有利于进一步发现年龄影响背后更深层次的作用机制。更重要的是,代群提供了一个社会群体划分的复合维度,有助于更好地揭示城市居民日常消费时空行为的多样性和差异性。不过,本研究还存在一定不足,由于重点考察居民实体消费行为,未考虑线上消费对实体消费的影响,在一定程度上会影响年轻群体消费时空行为特征的判断。另外,消费时长和出行时耗并未呈现出显著代际差异的原因,以及不同代群之间是否存在以及存在怎样的相互影响等还有待进一步研究和探讨。

| [1] |

Davies R L. Effects of consumer income differences on the business provisions of small shopping centers[J]. Urban Studies, 1968, 5(2): 144-162. DOI:10.1080/00420986820080261 |

| [2] |

Davies R L. Effects of consumer income differences on shopping movement behavior[J]. Journal of Economic & Social Geography, 1969, 60(2): 111-121. |

| [3] |

Thomas C J. The effects of social class and car ownership on intraurban shopping behavior in Greater Swansea[J]. Cambria, 1974, 2(1): 98-126. |

| [4] |

Potter R B. Spatial patterns of consumer behavior and perception in relation to the social class variable[J]. Area, 1977, 9(2): 153-156. |

| [5] |

Gayler H J. Social class and consumer spatial behavior:Some aspects of variation in shopping patterns in metropolitan Vancouver, Canada[J]. Transactions of the Institute of British Geographers, 1980, 5(4): 427-445. DOI:10.2307/622021 |

| [6] |

傅辰昊, 周素红, 闫小培, 等. 广州市零售商业中心的居民消费时空行为及其机制[J]. 地理学报, 2017, 72(4): 603-617. [Fu Chenhao, Zhou Suhong, Yan Xiaopei, et al. Spatio-temporal characteristics and influencing factors of consumer behavior in retailing centers:A case study of Guangzhou in Guangdong province[J]. Acta Geographica Sinica, 2017, 72(4): 603-617.] |

| [7] |

张文忠, 李业锦. 北京城市居民消费区位偏好与决策行为分析:以西城区和海淀中心地区为例[J]. 地理学报, 2006, 61(10): 1037-1045. [Zhang Wenzhong, Li Yejin. Study on residents' shopping location preference and shopping location choice:A case on Xicheng and Haidian districts of Beijing[J]. Acta Geographica Sinica, 2006, 61(10): 1037-1045.] |

| [8] |

周素红, 林耿, 闫小培. 广州市消费者行为与商业业态空间及居住空间分析[J]. 地理学报, 2008, 63(4): 395-404. [Zhou Suhong, Lin Geng, Yan Xiaopei. The relationship among consumer's travel behavior, urban commercial and residential spatial structure in Guangzhou China[J]. Acta Geographica Sinica, 2008, 63(4): 395-404.] |

| [9] |

Eveline S, Leeuwen V, Rietveld P. Spatial consumer behavior in small and medium sized towns[J]. Regional Studies, 2010, 27(6): 1-13. |

| [10] |

柴彦威, 李昌霞. 中国城市老年人日常购物行为的空间特征——以北京、深圳和上海为例[J]. 地理学报, 2005, 60(3): 401-408. [Chai Yanwei, Li Changxia. The spatial characteristics of shopping behavior of the Chinese urban elderly:A case study of Beijing, Shenzhen and Shanghai[J]. Acta Geographica Sinica, 2005, 60(3): 401-408.] |

| [11] |

曹丽晓, 柴彦威. 上海城市老年人日常购物活动空间研究[J]. 人文地理, 2006, 88(6): 51-54. [Cao Lixiao, Chai Yanwei. Daily shopping activity space of the elderly in Shanghai city[J]. Human Geography, 2006, 88(6): 51-54.] |

| [12] |

王益澄, 马仁锋, 孙东波, 等. 宁波城市老年人的购物行为及其空间特征[J]. 经济地理, 2015, 35(3): 120-126. [Wang Yicheng, Ma Renfeng, Sun Dongbo, et al. Shopping behavior and its spatial characteristics of the urban elderly in Ningbo[J]. Economic Geography, 2015, 35(3): 120-126.] |

| [13] |

孙樱, 陈田, 韩英. 北京市区老年人口休闲行为的时空特征初探[J]. 地理研究, 2001, 20(5): 537-546. [Sun Ying, Chen Tian, Han Ying. A study on leisure behavior of the aged in Beijing[J]. Geographical Research, 2001, 20(5): 537-546.] |

| [14] |

杨赞, 赵丽清, 陈杰. 中国城镇老年家庭的消费行为特征研究[J]. 统计研究, 2013, 30(12): 83-88. [Yang Zan, Zhao Liqing, Chen Jie. The characteristics of elderly households' consumption behaviors in urban China[J]. Statistical Research, 2013, 30(12): 83-88.] |

| [15] |

黄群芳, 陆玉麒, 陈晓艳. 旅游研究中的代际理论及其应用述评[J]. 热带地理, 2018, 38(1): 25-33. [Huang Qunfang, Lu Yuqi, Chen Xiaoyan. Generation theory and its application of tourism research[J]. Tropical Geography, 2018, 38(1): 25-33.] |

| [16] |

Kruger M, Saayman M. Consumer preferences of Generation Y:Evidence from live music tourism event performances in South Africa[J]. Journal of Vacation Marketing, 2015, 21(4): 366-382. DOI:10.1177/1356766715585903 |

| [17] |

杨娅蓓.旅游消费行为代际差异研究[D].上海: 华东师范大学, 2014: 30-50. [Yang Yabei. Comparative Studies on Intergenerational Difference of Tourism Consumer Behavior[D]. Shanghai: East China Normal University, 2014: 30-50.]

|

| [18] |

余尤骋, 吴耀宇, 王炜. 基于代际差异的旅游消费偏好分析[J]. 商业经济研究, 2017(16): 43-45. [Yu Youcheng, Wu Yaoyu, Wang Wei. Analysis of travel consumption preference based on intergenerational differences[J]. Journal of Commercial Economics, 2017(16): 43-45.] |

| [19] |

林荣平, 周素红, 闫小培. 1978年以来广州市居民职住地选择行为时空特征与影响因素的代际差异[J]. 地理学报, 2019, 74(4): 753-769. [Lin Rongping, Zhou Suhong, Yan Xiaopei. Intergenerational differences of spatio-temporal characteristics and influencing factors of home-work location changes since 1978:Empirical analysis based on the micro-survey in Guangzhou, China[J]. Acta Geographica Sinica, 2019, 74(4): 753-769.] |

| [20] |

Zhou M, Wang D G. Generational differences in attitudes towards car, car ownership and car use in Beijing[J]. Transportation Research Part D, 2019, 72(5): 261-278. |

| [21] |

唐土红. 价值多元时代90后青年的消费观及其引导——从郭美美"炫富"谈起[J]. 中国青年研究, 2011(12): 27, 54-57. [Tang Tuhong. The consumption view of post-90s youth in the age of value diversity and its guidance:Talking about Guo Meimei's "showing off riches"[J]. China Youth Study, 2011(12): 27, 54-57.] |

| [22] |

夏丹. 代际差异下的消费价值观多元化刍议[J]. 商业经济研究, 2017(16): 34-36. [Xia Dan. A humble opinion on the diversification of consumption values under intergenerational differences[J]. Journal of Commercial Economics, 2017(16): 34-36.] |

| [23] |

李佳楠, 刘春林. 新生代社会责任观:消费行为的代际差异研究[J]. 科研管理, 2018, 39(7): 106-112. [Li Jianan, Liu Chunlin. Social responsibility of the new generations:A study of intergenerational difference in consumer behavior[J]. Science Research Management, 2018, 39(7): 106-112.] |

| [24] |

Aric R, James E B, Frank D. Family structure, materialism, and compulsive consumption[J]. Journal of Consumer Research, 1997, 23(4): 312-325. DOI:10.1086/209486 |

| [25] |

韩松涛. 基于代际视角下农民工消费差异的影响因素[J]. 现代商业, 2018(13): 164-165. [Han Songtao. Influencing factors of migrant workers' consumption differences based on intergenerational perspective[J]. Modern Business, 2018(13): 164-165.] |

| [26] |

Mary E T. Girls, consumption space and the contradictions of hanging out in the city[J]. Social & Cultural Geography, 2005, 6(4): 587-605. |

| [27] |

Hugh M, Mark T, Barry P S, et al. The unacceptable flaneur:The shopping mall as a teenage hangout[J]. Childhood, 2000, 7(3): 279-294. DOI:10.1177/0907568200007003003 |

| [28] |

Mannheim K. The Problem of A Sociology of Knowledge:Essays on the Sociology of Knowledge[M]. London: Routledge, 1952: 134-190.

|

| [29] |

陈玉明, 崔勋. 代际差异理论与代际价值观差异的研究评述[J]. 中国人力资源开发, 2014(13): 43-48. [Chen Yuming, Cui Xun. A review of generational difference theory and generational difference in values[J]. Human Resources Development of China, 2014(13): 43-48.] |

| [30] |

Meredith G, Schewe C. The power of cohorts[J]. American Demographics, 1994, 16(12): 22-31. |

| [31] |

Ryder N B. The Cohort as a Concept in the Study of Social Change, in Cohort Analysis in Social Research[M]. New York: Springer, 1985: 9-44.

|

| [32] |

Cleaver M, Green B C, Muller T E. Using consumer behavior research to understand the baby boomer tourist[J]. Journal of Hospitality & Tourism Research, 2000, 24(2): 274-287. |

| [33] |

柴彦威, 沈洁, 翁桂兰. 上海居民购物行为的时空间特征及其影响因素[J]. 经济地理, 2008, 28(2): 221-227. [Chai Yanwei, Shen Jie, Weng Guilan. A study on activity space of shopping of Shanghai resident:Temporal and spatial characteristics and relative influencing factors[J]. Economic Geography, 2008, 28(2): 221-227.] |

| [34] |

仵宗卿, 柴彦威, 戴学珍, 等. 购物出行空间的等级结构研究——以天津市为例[J]. 地理研究, 2001, 20(4): 479-488. [Wu Zongqing, Chai Yanwei, Dai Xuezhen, et al. On hierarchy of shopping trip space for urban residents:A case study of Tianjing city[J]. Geographical Research, 2001, 20(4): 479-488.] |

| [35] |

Golledge R G, Stimson R J. Spatial Behavior:A Geographic Perspective[M]. New York: Guilford Press, 1997.

|

| [36] |

Ibrahim M F, McGoldrick P J. Shopping Choices with Public Transport Options:An Agenda for the 21st Century[M]. Britain: Ashgate Publishing Company, 2003: 1-239.

|

| [37] |

马静, 柴彦威. 休息日与工作日居民购物时空间决策因素及差异比较[J]. 地理科学, 2011, 31(1): 29-35. [Ma Jing, Chai Yanwei. Spatio-temporal choice of individuals' shopping behavior and their differences between weekday and weekend[J]. Scientia Geographica Sinica, 2011, 31(1): 29-35.] |

| [38] |

董雅丽, 张强. 消费观念与消费行为实证研究[J]. 商业研究, 2011(8): 7-10. [Dong Yali, Zhang Qiang. The empirical study on consumption attitudes and consumer behavior[J]. Commercial Research, 2011(8): 7-10.] |

| [39] |

国家统计局.居民消费支出分类(2013)[S].北京: 中华人民共和国国家统计局, 2013. [National Bureau Statistics. Classification of consumer expenditure (2013)[S]. Beijing: China National Bureau Statistics, 2013.]

|

| [40] |

王雷. 跨越代沟[M]. 西安: 陕西人民出版社, 1989: 30. [Wang Lei. Crossing the Generation Gap[M]. Xi'an: Shaanxi People's Publishing House, 1989: 30.]

|