2. 北京劳动保障职业学院, 北京 100029

2. Beijing Vocational College of Labor and Social Security, Beijing 100029, China

随着我国经济的转型发展和新型城镇化持续推进,流动人口的总体规模和内部结构发生了新的变化。自2015年开始流动人口的规模由此前的持续增长转为缓慢地下降,我国的流动人口整体上已经进入了新的调整期。同时,流动人口的内部出现了典型的“城乡差分” [1]和群体分异[2]。流动人口携配偶、子女甚至父母随迁流动不断增加,家庭化趋势明显[3-5],家庭化程度日益加深[6],尤其是核心家庭在城市的居留逐渐稳定。

流动人口的家庭化是指其家庭规模、代数和家庭结构发生变化的过程,从而引起整个家庭资源被重新调整与分配[7]。家庭是人类社会最基本的组成单位,是最微观的社群活动单元,流动和迁移从来就是涉及到家庭行为的重大决策,新型城镇化不仅是流动人口个人的市民化,更是家庭的城镇化。家庭因素向来是人口迁移研究关注的重要方面[8]。家庭规模、个体在家庭中的角色、婚姻时间、家庭结构和子女年龄被证明与家庭迁移显著相关[9, 10]。对我国国内流动人口家庭化的研究包括家庭迁移[11]、流动家庭[12]、家庭化迁居[13]等。杜鹏等研究发现流动人口的迁移过程存在家庭梯次,流动人口由“单兵作战”转向“合家流动”[14]。段成荣等把流动人口的迁移过程和模式分为个人独自流入阶段、夫妻共同流动阶段、核心家庭化阶段和举家迁移四个阶段,并且使用第六次人口普查数据验证了当前我国的流动人口正处于从夫妻共同流动阶段转向核心家庭化阶段,家庭化迁移影响因素的分析主要从流动人口的个体因素、家庭因素和外部环境因素论证了相关性与影响因子[15]。李春平等使用多状态模型分析了流动人口家庭化的动态过程发现个人、家庭和环境因素对家庭化流动均有影响,其中子女对家庭成员流出有阻碍作用,但对家庭化具有促进作用[16]。近年多位学者均使用国家卫计委的流动人口动态监测数据研究发现性别、年龄、户籍、教育程度、就业类型、婚姻、子女数量、居留意愿和城市类型对流动人口的家庭化迁移有显著影响[17-19]。

目前的研究一是忽略对家庭结构和家庭角色等变量的控制。家庭结构的不同所带来的流动模式会存在差异[20]。二是很少关注家庭生命周期与流动模式的关系,家庭生命周期是影响流动模式的重要因素[21, 22]。本文利用中国25个城市的抽样数据进行描述性分析,并从中筛选出核心家庭中的已婚流动人口作为样本进行Logistic回归模型分析,探究流动人口核心家庭的流动模式,从家庭生命周期阶段、个体特征、家庭特征和城市流动特征四个维度详细研究影响其流动模式的具体因素和相关程度。

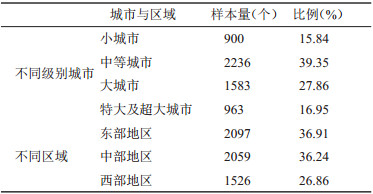

2 数据与分析方法数据来自北京师范大学社会发展与公共政策学院课题组在2016年和2017年进行的问卷调查,按照2015年国家统计局1%人口数据作为抽样框,抽样城市为京津冀城市群中的北京、廊坊和霸州,长三角城市群中的上海、无锡和江阴,珠三角城市群中的深圳、江门和鹤山,长江中游城市群中的武汉、襄阳和枣阳,成渝城市群中的成都、绵阳和崇州,关中城市群中的西安、咸阳和兴平,东北区域中的长春、吉林和蛟河,中部地区的郑州、洛阳和巩义,以及广西省的柳州,按照流动人口的分布在上述25所城市随机抽样,共发放问卷8000份,回收问卷5847份,其中有效问卷5682份,有效率为97.2%,样本分布见表 1。

| 表 1 总样本的城市与区域分布 Tab.1 City and Regional Distribution of Total Samples |

调查问卷中在家庭基本情况中收集了流动人口本人及其所有家庭成员的信息,包括本地、老家和其他地方,获取了已婚受访者核心家庭的完整界面。在总样本中,家庭结构以核心家庭为主,比例达到了55.49%,其次是主干家庭,比例为34.98%,再次是联合家庭,比例为9.53%,这也验证了中国流动人口的家庭趋向于小型化和核心化。

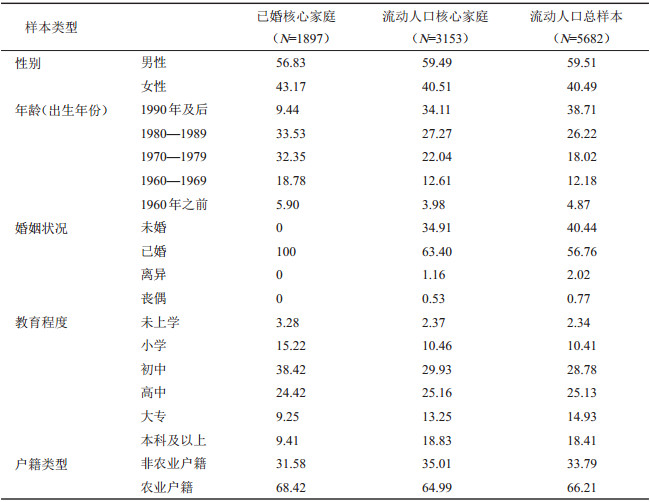

对受访者的家庭结构和家庭角色进行了二次筛选,得到了1897个已婚核心家庭的数据作为本研究的新样本,占核心家庭的60.16%。男女比例约为6:4,男性多于女性。在年龄构成上以80后和70后为主。受教育程度上,无论是总样本还是核心家庭流动人口的学历都呈“倒U形”曲线分布,由初中学历和高中学历向左右两侧递减。农业户籍人口占总样本的三分之二左右(表 2)。

| 表 2 分家庭类型的人口学特征分布(%) Tab.2 Distribution of Demographic Characteristics by Family Type (%) |

本文首先采用描述性方法分析流动人口的家庭结构和流动模式,提炼核心家庭在流动模式上的基本特征。在描述性分析的基础上进一步采用无序多分类Logistic回归和二元Logistic回归两个模型分别探究在已婚已育和已婚未育两种情境下核心家庭流动模式的影响因素,把核心家庭的流动模式作为因变量,家庭生命周期作为本文的关注点是核心自变量,其他13个控制变量参考了已有的实证研究。个体控制了性别、户籍、年龄、教育程度和就业身份。家庭控制了配偶来源地、子女数量、家庭年收入和老家是否有承包地。城市流动控制了来源地区域、流入地类型、是否喜欢当前城市和流入本地时长。

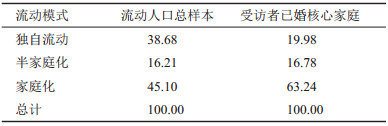

3 家庭特征及家庭流动方式 3.1 核心家庭的家庭成员随迁比例高流动人口中所有家庭成员均实现流入地完全家庭化的比例为45.10%,而核心家庭此状态的比例高达63.24%。部分家庭成员随迁在流入地的半家庭化比例为16.21%,核心家庭的比例与其相当,为16.78%。独自流动占比38.68%,而核心家庭的只有19.98%(见表 3)。

| 表 3 流动人口迁移模式分布(%) Tab.3 Migration Pattern Distribution of Floating Population (%) |

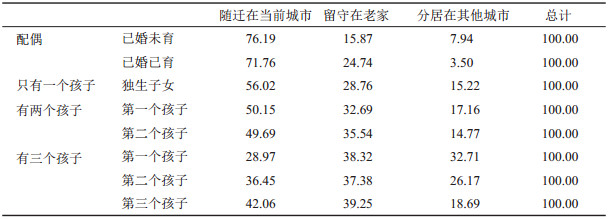

已婚的流动人口中育有子女的比重高达九成,只有一孩的比例为49.57%,育有两孩的比例为38.32%。配偶随迁率达到了七成以上,其中已婚未育的家庭配偶随迁率明显高于已婚已育的家庭,育有子女后配偶(主要是女性)留守老家的比例高出近10个百分点(见表 4),可见是否有孩子会影响到流动人口家庭的迁移状态。子女数量越少随迁在当前城市的比例越高,独生子女随迁比例超过了一半,两孩家庭中无论是大孩还是二孩均接近一半的随迁率,三孩家庭中则出现了明显的差异,最小的子女随迁在当前城市的概率最高,老大则留守在老家或迁移在其他城市。整体上来看,已婚核心家庭的流动人口配偶和子女的随迁比例较高。

| 表 4 已婚核心家庭成员的空间位置(%) Tab.4 Spatial Location of Married Nuclear Family Members (%) |

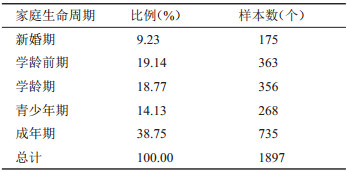

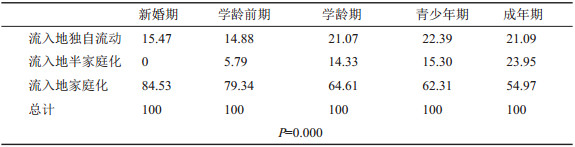

按照新婚阶段(婚后无子女)、学龄前期(养育学龄前子女)、学龄阶段(子女上小学和中学)、青少年阶段(子女上高中)和成年阶段(子女读大学或就业)五个阶段进行划分[23],核心家庭中38.75%的处于子女成年阶段,其次是学龄前和学龄阶段,比重均为五分之一左右,新婚家庭比重约占十分之一(见表 5)。从表 6可以看到,核心家庭的流动模式选择与家庭的生命周期阶段显著相关,新婚期核心家庭实现家庭化的比例最大,但是随着家庭的扩展,流入地半家庭化的比重在逐渐增加。家庭的生命周期阶段是流动人口核心家庭流动模式选择的重要影响因素。

| 表 5 流动人口核心家庭的生命周期阶段 Tab.5 The Life Cycle Stage of Nuclear Family of Floating Population |

| 表 6 流动模式与家庭生命周期的交叉分布(%)与卡方检验 Tab.6 Cross Distribution and Chi Square Test of Flow Pattern and Family Life Cycle(%) |

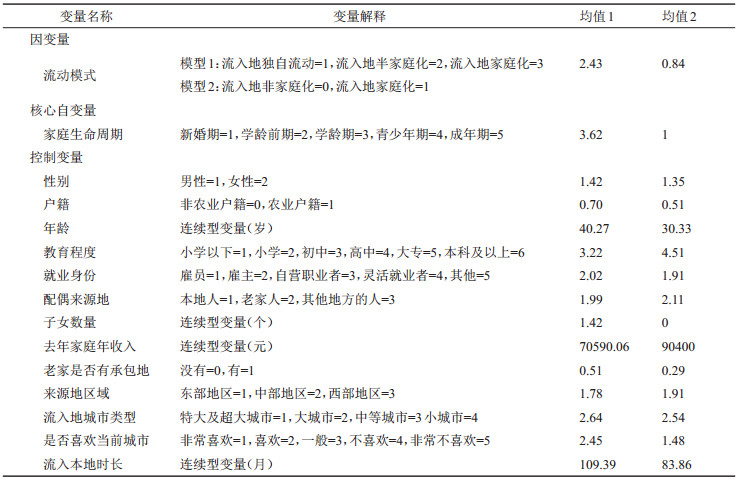

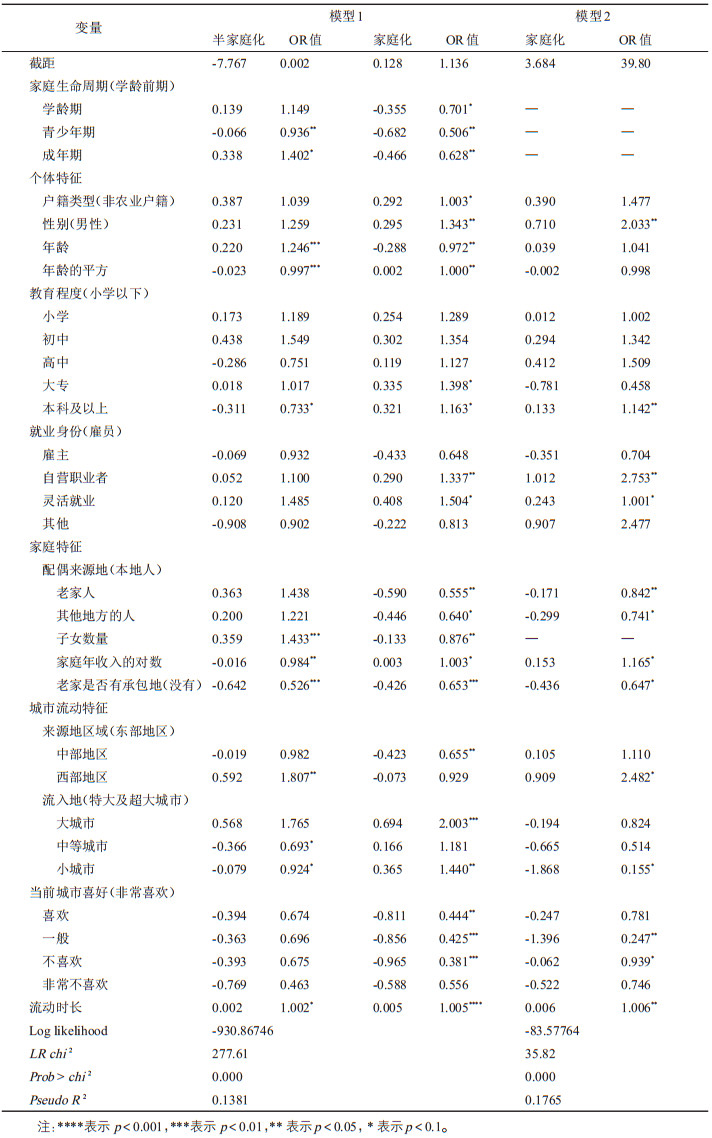

新经济迁移学理论指出家庭作为决策主体的重要性,国内研究发现家庭规模、子女数量、子女年龄、家庭收入等因素均对流动模式有显著影响[24, 25]。核心家庭的流动模式不仅仅和个体特征、家庭特征紧密相关,更重要的是随着子女的不同阶段而动态变化,在迁移流动决策上要不要带上子女,什么时候带上子女随迁是每个流动家庭在流动模式上做出的理性选择。因此在原有研究的基础上增加以子女年龄作为家庭生命周期测量指标的维度,对标准核心家庭样本(1722个)采用无序多分类Logistic回归(模型1),对夫妻核心家庭样本(175个)采用二元Logistic回归(模型2)。模型1的因变量分为流入地独自流动、流入地半家庭化和流入地家庭化三类,且三类模式之间不存在高低序次,参照类为流入地独自流动。模型2的因变量为二分类:流入地非家庭化和流入地家庭化,参照组为非家庭化,变量见表 7。两个模型相应的LR卡方检验均高度显著,模型合适,Pseudo R2值分别为0.14和0.18,因变量的解释效果均良好,回归结果见表 8。

| 表 7 数据统计与变量赋值 Tab.7 Data Statistics and Variable Assignment |

| 表 8 流动人口核心家庭迁移模式的影响因素回归结果 Tab.8 Regression Results of Influencing Factors of Migration Model of Nuclear Families of Floating Population |

模型1测量的是有子女的标准核心家庭,和独自流动相比,在控制了其他变量的情况下,家庭生命周期的不同阶段对半家庭化和家庭化流动均影响显著。以学龄前阶段为参照组,其他三个阶段实现整体家庭化迁移的概率都变低,这说明在子女入学前流动人口更多选择举家迁移,一旦子女到了入学阶段则面临家庭成员分离的困境,不得不切换成半家庭化流动甚至是独自流动的模式,这极有可能是基于教育投入成本和国家入学政策所决策的,当核心家庭中子女面临入学(从小学至高中)选择时,很多流动人口只好把子女安置在老家上学,而不是选择在流入地享受公共教育服务。青少年阶段的家庭出现独自流动的概率显著最高,这更加印证了入学政策的导向作用,高中入学政策和高考报名制度对于流动人口子女在流入地的壁垒是最高的,因此一旦子女升入高中阶段面临高考,绝大多数流动人口家庭不仅会让子女在老家就读,而且还会留下配偶在老家陪护,这必然导致这个家庭周期阶段的受访者大概率呈现出流入地独自流动的局面。当子女成年后退出学龄阶段面临上大学或就业工作时家庭的流动模式再次呈现半家庭化流动状态,这主要是由于子女趋于独立而有了自己的选择。

4.3 个体因素对流动模式的影响模型1中年龄和教育程度通过了半家庭化流动的显著性检验,户籍、性别、年龄、教育程度和就业身份通过了家庭化迁移的显著性检验。和男性相比,女性对举家迁移具有促进作用,这也和其他学者的研究结论相符[26],但是这并不意味着女性的家庭化迁移能力强于男性,这和我国流动人口家庭迁移的过程有关。男性群体往往作为家庭外出流动的先行者,而女性群体一般是随迁者,在抽样过程中只要是女性的受访者,一般至少是夫妻二人在流入地的半家庭化流动,甚至是举家迁移。因此,核心家庭中妻子开始外出流动是一个家庭迁移历程中的里程碑,是开始家庭化流动的标志。年龄和年龄的平方对流动模式的影响均显著,在半家庭化模式中,随着年龄的增长独自流动的概率降低,年龄到一定的程度后,半家庭化迁移的概率开始降低;家庭化模式中,随着年龄的增加家庭化迁移流动的可能性却减少,到一定阶段后开始反转增加,这和整个家庭的生命历程是相对应的。户籍类型中乡城流动人口举家迁移的比例高于城城流动人口。教育程度中本科及以上学历的携带部分家人流动的概率最高。就业身份中自营职业者举家迁移的可能性最大。模型2中受访者的性别、受教育程度和职业类型对家庭化有显著影响,受过高等教育的女性以及自营职业者明显更容易和配偶在流入地团聚。

4.4 家庭因素对流动模式的影响两个模型中家庭特征对流动人口的举家迁移影响都很明显且基本一致,在已婚核心家庭中,除了受访者的个体因素外,配偶也需要纳入回归模型予以验证。配偶如果是老家人则会降低家庭化流动的可能性,配偶是本地人最有可能实现举家迁移。子女的数量显著影响流动模式的选择,子女数量越多,核心家庭分居的可能性越大。家庭的经济因素显著影响核心家庭在流入地的完整程度,家庭年收入越高会促进已婚受访者和家庭成员在流入地的团聚。老家的承包地不利于核心家庭的家庭化流动,老家有承包地的家庭受访者独自在流入地的概率最大。

4.5 来源地区与流入城市特征对流动模式的影响城市流动特征对标准核心家庭和夫妻核心家庭流动模式的影响有差异,来自东部地区的标准核心家庭在流入地举家迁移的能力更强;而夫妻核心家庭,来自西部地区的实现家庭化的概率是东部地区的2.5倍,这说明一旦有了孩子西部地区流动人口家庭界面的落差更大。在新婚期阶段,西部地区流动人口更多选择举家流动,待家庭规模扩展至标准核心家庭时东部地区流动人口的家庭化潜力明显增加,而中西部地区流动人口在该阶段陷入成员聚少离多的局面。

在流入地的层面,中等城市和小城市里的标准核心家庭界面较完整,比大城市实现举家迁移的可能性更大,但是夫妻核心家庭却在特大和超大城市中表现出较高的家庭化概率,这对今后市民化政策的导向是个重要的参考。对于城市的喜爱程度和家庭在流入地的完整程度显著正相关,对当前城市越是喜欢,和家庭其他成员在当前城市一起流动的概率越高,反之则倾向于独自流动。在外流动时长同样和流动家庭的完整程度显著正相关,外出时间越长,举家迁移的概率也越高。

5 结论与启示中国流动人口经历了“独自进城务工”的第一阶段和携带核心家庭成员“候鸟迁移”的第二阶段后,正在向全部家庭成员随迁的“举家迁移”阶段转变。本文的数据显示,超过一半的流动人口目前在流入地有家庭成员随迁,核心家庭中已经实现家庭化的比例达到63.24%。这就要求未来的市民化政策急需家庭视角,市民化不是流动人口个体的市民化,是整个家庭的市民化,在新型城镇化战略落实中应当围绕流动人口的家庭出台更全面的实施方案。

核心家庭的规模已占流动人口家庭总体的55.49%,在家庭结构上更加现代化,这些特征提升了其在流入地的家庭化能力,同时数据显示核心家庭在流入地的家庭化趋势更加明显,因此未来市民化进程的目标应聚焦于此类群体,为其有针对性提供更加多元和均等的落户选择与公共服务。

家庭的生命周期是流动模式的重要影响因素,核心家庭在新婚期和学龄前期举家流动的概率最大,当孩子步入适龄教育阶段,流动人口的家庭界面面临分散的可能性增加,当子女毕业或就业时家庭成员团聚的概率再次增加。未来市民化政策中需要格外关注流动人口的家庭生命周期阶段,首要是解决其子女在流入地的公共教育问题,从各阶段的入学政策上打破户籍制度的藩篱,尤其是高中入学和异地高考制度亟需改革[27]。

核心家庭流动模式除了受制于家庭生命周期的综合影响外,还和夫妻的个体特征、家庭特征以及城市流动特征息息相关。夫妻的人力资本对核心家庭的家庭化流动具有促进作用,自营职业者在流入地实现家人团聚的可能性最大。流动人口在流入地嫁娶本地人组建家庭可以显著促进实现家庭化。子女的数量越多,核心家庭分居的可能性越大。老家的承包地资源不利于核心家庭的举家迁移流动。流出地为东部地区的核心家庭在流入地的家庭化完整程度明显高于中西部,流入地是省会城市和县级市中的流动人口处于家庭化流动的可能性大。在外流动时间越长,家庭成员在流入地的完整程度随之增加。上述结论和当前各大城市实施的积分落户政策分别设置的年龄、教育背景、居留时长、工作类型等计分项基本吻合,但是也从另一方面说明目前的积分落户政策缺少家庭的视角,没有以家庭为单位来测量,尤其是在流入地的核心家庭成员均应该纳入到计分项中,这样才能有针对性的把有能力、有意愿且长期在城镇就业和工作的人逐步转为市民。在未来市民化推进中,省会城市和县级市的政策对象是包括夫妻与子女在内的标准核心家庭,需要配套的公共服务应该涵盖住房、教育和社会融入等维度。北京、上海和深圳的市民化目标应倾向于新婚阶段的夫妻核心家庭,要着力解决就业、技能培训和社会保险等方面的问题。

总之,流动模式是中国流动人口基于外部环境和家庭特征做出的理性选择。随着社会转型发展所带来的就业机遇和生存挑战,流动人口都会以自己的家庭作为实践单位,根据不同的家庭结构和家庭生命周期阶段整合家庭资源,理性地决策每一位家庭成员的流动次序和行为,与此同时结合个体与流入城市的相互作用,不断对家庭的流动模式进行调整和适应,以实现家庭效用的最大化。在新型城镇化和乡村振兴战略的同步实施进程中,政府应积极破除目前体制机制存在的弊端,以流动人口的家庭化和市民化为政策抓手,促进城乡要素的自由流动和公共资源的合理配置,实现城乡融合发展。

| [1] |

杨菊华. 城乡差分与内外之别:流动人口经济融入水平研究[J]. 江苏社会科学, 2010(3): 99-107. [Yang Juhua. The difference between urban and rural areas and the difference between inside and outside:A study on the economic integration level of floating population[J]. Jiangsu Social Sciences, 2010(3): 99-107.] |

| [2] |

段成荣, 程梦瑶, 冯乐安. 新时代人口发展战略研究:人口迁移流动议题前瞻[J]. 宁夏社会科学, 2018(2): 103-107. [Duan Chengrong, Cheng Mengyao, Feng Le'an. The research on population development strategy in the new era:A forward discussion on population migration and movement[J]. Social Sciences in Ningxia, 2018(2): 103-107.] |

| [3] |

段成荣, 杨舸, 张斐, 等. 改革开放以来我国流动人口变动的九大趋势[J]. 人口研究, 2008, 32(6): 30-43. [Duan Chengrong, Yang Ke, Zhang Fei, et al. Nine trends of floating population changes in China since the reform and opening up[J]. Population Research, 2008, 32(6): 30-43.] |

| [4] |

Hu F, Xu Z Y, Chen Y Y. Circular migration, or permanent stay? Evidence from China's rural-urban migration[J]. China Economic Review, 2010(1): 64-74. |

| [5] |

侯佳伟. 人口流动家庭化过程和个体影响因素研究[J]. 人口研究, 2009, 33(1): 55-61. [Hou Jiawei. A study on the process of population flow and family and individual influencing factors[J]. Population Research, 2009, 33(1): 55-61.] |

| [6] |

王建顺, 林李月, 朱宇, 等. 典型城镇化地区流动人口流动模式转变及其影响因素——以福建省为例[J]. 南方人口, 2018, 33(6): 1-9. [Wang Jianshun, Lin Liyue, Zhu Yu, et al. The change of floating population flow pattern and its influencing factors in typical urbanization areas:Evidences from Fujian[J]. South China Population, 2018, 33(6): 1-9.] |

| [7] |

扈新强, 赵玉峰. 流动人口家庭化特征、趋势及影响因素研究[J]. 西北人口, 2017(6): 18-25. [Hu Xinqiang, Zhao Yufeng. A study on the characteristics, trends and influencing factors of floating population's family[J]. Northwest Population, 2017(6): 18-25.] |

| [8] |

张文娟. 流动人口的家庭结构——以北京市为例[J]. 北京行政学院学报, 2009(6): 88-92. [Zhang Wenjuan. Family structure of floating population:A case study of Beijing[J]. Journal of Beijing Administrative College, 2009(6): 88-92.] |

| [9] |

何丹, 陈小兵, 邵宁宁. 流动人口家庭迁移及家庭居留的影响因素[J]. 城市问题, 2016(12): 94-103. [He Dan, Chen Xiaobing, Shao Ningning. Influencing factors of family migration and residence of floating population[J]. Urban Problems, 2016(12): 94-103.] |

| [10] |

王文刚, 孙桂平, 张文忠, 等. 京津冀地区流动人口家庭化迁移的特征与影响机理[J]. 中国人口·资源与环境, 2017, 27(1): 137-145. [Wang Wengang, Sun Guiping, Zhang Wenzhong, et al. Family migration and its influential factors in Beijing-Tianjin-Hebei region[J]. China Population, Resources and Environment, 2017, 27(1): 137-145.] |

| [11] |

洪小良. 城市农民工的家庭迁移行为及影响因素研究——以北京市为例[J]. 中国人口科学, 2007(6): 42-50. [Hong Xiaoliang. Study on the family migration behavior of urban migrant workers and its influencing factors:Evidences from Beijing[J]. Chinese Journal of Population Science, 2007(6): 42-50.] |

| [12] |

杨菊华, 陈传波. 流动人口家庭化的现状与特点:流动过程特征分析[J]. 人口与发展, 2013, 19(3): 2-9. [Yang Juhua, Chen Chuanbo. The current situation and characteristics of the family oriented floating population:An analysis of the characteristics of the floating process[J]. Population and Development, 2013, 19(3): 2-9.] |

| [13] |

盛亦男. 中国流动人口家庭化迁居决策的个案访谈分析[J]. 人口与经济, 2014(4): 65-73. [Sheng Yinan. A case study on the decisionmaking of family migration of floating population in China[J]. Population & Economics, 2014(4): 65-73.] |

| [14] |

杜鹏, 张文娟. 对中国流动人口"梯次流动"的理论思考[J]. 人口学刊, 2010(3): 25-29. [Du Peng, Zhang Wenjuan. Theoretical thinking on "Echelon flow" of Chinese floating population[J]. Population Journal, 2010(3): 25-29.] |

| [15] |

段成荣, 吕利丹, 邹湘江. 当前我国流动人口面临的主要问题和对策——基于2010年第六次全国人口普查数据的分析[J]. 人口研究, 2013, 37(2): 17-24. [Duan Chengrong, Lv Lidan, Zou Xiangjiang. Major challenges for China's floating population and policy suggestions:An analysis of the 2010 population census data[J]. Population Research, 2013, 37(2): 17-24.] |

| [16] |

李春平, 葛莹玉. 基于多状态模型的人口流动家庭化动态研究[J]. 人口与发展, 2016, 22(5): 24-31. [Li Chunping, Ge Yingyu. A study on the dynamics of population flow and family based on multi state model[J]. Population and Development, 2016, 22(5): 24-31.] |

| [17] |

韩淑娟, 颛慧玲, 武汉祥. 基于Order Probit模型的家庭化流动影响因素分析[J]. 经济问题, 2017(1): 92-95. [Han Shujuan, Zhuan Huiling, Wu Hanxiang. An analysis of the influencing factors of household flow based on order probit model[J]. On Economic Problems, 2017(1): 92-95.] |

| [18] |

吕青. 流动人口迁移的家庭化过程及影响因素——基于江苏2017年流动人口动态监测调查[J]. 人口与社会, 2018, 34(5): 94-101. [Lv Qing. The family process and influencing factors of floating population migration:Based on the dynamic monitoring survey of floating population in Jiangsu province in 2017[J]. Population and Society, 2018, 34(5): 94-101.] |

| [19] |

张海笑, 尹勤, 赵妍. 江苏省流动人口家庭化迁移模式分析[J]. 经济研究导刊, 2018(25): 56-57. [Zhang Haixiao, Yin Qin, Zhao Yan. An analysis of the family migration mode of the floating population in Jiangsu Province[J]. Economic Research Guide, 2018(25): 56-57.] |

| [20] |

郝雨霏, 陈皆明. 家庭结构与西部地区农村居民的迁移意愿[J]. 西北农林科技大学学报(社会科学版), 2016, 16(1): 107-112. [Hao Yufei, Chen Jieming. Family structure and the migration intention of rural residents in Western China[J]. Journal of Northwest A&F University (Social Science Edition), 2016, 16(1): 107-112.] |

| [21] |

吴晓华, 张克克. 家庭生命周期视角下中国城乡人口流动问题研究[J]. 宏观经济研究, 2016(1): 107-112. [Wu Xiaohua, Zhang Keke. A study on the flow of urban and rural population in China from the perspective of court life cycle[J]. Macroeconomics, 2016(1): 107-112.] |

| [22] |

汪为, 吴海涛. 家庭生命周期视角下农村劳动力非农转移的影响因素分析——基于湖北省的调查数据[J]. 中国农村观察, 2017(6): 57-70. [Wang Wei, Wu Haitao. Analysis of the influencing factors of rural labor non-agricultural transfer from the perspective of family life cycle:Based on the survey data of Hubei province[J]. China Rural Survey, 2017(6): 57-70.] |

| [23] |

Duvall E M. Family Development[M]. Philadelphia: J.B.Lippincott Company, 1977: 148-149.

|

| [24] |

杨中燕, 朱宇, 林李月, 等. 核心家庭人口流动模式及其影响因素[J]. 西北人口, 2015(3): 18-22. [Yang Zhongyan, Zhu Yu, Lin Liyue, et al. Population flow pattern of core family and its influencing factors[J]. Northwest Population Journal, 2015(3): 18-22.] |

| [25] |

陈卫, 刘金菊. 人口流动家庭化及其影响因素——以北京市为例[J]. 人口学刊, 2012(6): 3-8. [Chen Wei, Liu Jinju. The flow of population and its influencing factors:A case study of Beijing[J]. Population Journal, 2012(6): 3-8.] |

| [26] |

崇维祥, 杨书胜. 流动人口家庭化迁移影响因素分析[J]. 西北农林科技大学学报(社会科学版), 2015, 15(5): 105-113. [Chong Weixiang, Yang Shusheng. An analysis of the factors influencing the migration of floating population[J]. Journal of Northwest A&F University(Social Science Edition), 2015, 15(5): 105-113.] |

| [27] |

田明, 李辰, 赖德胜. 户籍制度改革与农业转移人口落户[J]. 人口与经济, 2019(6): 1-13. [Tian Ming, Li Chen, Lai Desheng. Household registration reform and "luohu" of rural migrants:A paradox and explanation[J]. Population & Economics, 2019(6): 1-13.] |