18世纪开始的工业革命将人类社会带入了一个新的时代,交通基础设施不断地进步和完善,随之带来了对传统时空距离的超越。尤其是当代快速道路交通的发展,极大地引发了人们对空间观念的再认识,以及由此而产生的社会空间重构。在此背景下,道路社会文化研究日益受到学界的关注。文化人类学的民族志研究发现,道路具有两种不同的社会文化特征。一方面,它是连接不同地方的管道,将外部世界的社会文化特质传送至目的地,从而引起地方社会的不断变迁。另一方面,道路主体的行为实践、国家和资本对道路的权力控制,使得道路本身也成为社会关系形成和延展的空间。人文地理学者从基于物质空间演化的时空会聚概念出发,逐渐拓展到反映社会空间变化的时空延展和时空压缩理论,使得交通基础设施呈现出社会文化的空间意涵。全球化时代物质的流动加速,也日益深化了社会文化地理学对流动现象的关注。

现代民族国家常常将道路建设作为社会文明进步的标志。它们秉承“要致富,先修路”的发展主义理念,强调道路对于区域经济发展的刺激作用。近年来,中国急速推进的道路建设引发了时空观念的巨大变化和地方社会的快速变迁。尤其在“一带一路”倡议成为国家优先发展战略之后,在路网连通升级和快速通道建设过程中,作为流动空间的道路带来了众多复杂的社会和文化议题,诸如道路规划和修建过程中的空间正义、道路对地区均衡发展的作用、快速道路对地方社会文化系统的影响等问题。这些问题不但需要将道路视为一个重要的社会文化研究对象,也需要吸收跨学科的研究内容和研究方法,从而不断形成并完善自身的研究范式。

近年来,由文化人类学者发起的路学(roadology)研究对道路延伸所引发的全球化挑战和权力博弈问题进行了深入思考,在认识论上呈现出强烈的文化相对主义倾向。社会文化地理学界热衷的流动性(mobility)研究则因勾连了性别、阶层、权力等话语,而将道路视为一个批判性的流动社会空间。这两个领域的相关研究成果将极大地拓展道路社会文化研究视野,并为之带来丰富的理论和方法借鉴。本文尝试在对路学和流动性研究成果进行梳理和分析的基础上,对道路社会文化研究展开反思和展望,以期推动学界对这一新兴领域的关注和思考。

2 路学:文化人类学视角下的道路研究 2.1 路学研究的缘起文化人类学者较早注意到道路所传达的社会文化意涵。早期研究基本依循功能主义框架展开,即注重分析道路的目的、功能、使用、后果和意义。如马林诺夫斯基对南太平洋“库拉圈”贸易交通网络的社区影响研究,以及科塔克对巴西一个小渔村如何因为道路修建而融入全球化进程的研究。近年来,一些学者提出线索民族志的概念,倡导人类学应回归“物”的研究,着力于研究人的生活世界及其身处的环境,以及“物”在人的生活世界中流动而形成的轨迹、人的生活场景及人与场景之间的互动关系、人造物的文明演化轨迹的连续与断裂[1]。2015年,《Roads and Anthropology》和《Roads: An Anthropology of Infrastructure and Expertise》等论著的出版,标志着一个以文化人类学者为主体的路学研究群体已初步形成。

路学研究深受批判社会学和新马克思主义对现代交通反思的影响。其中,吉登斯和哈维的时空理论对路学研究产生了尤为突出的贡献。吉登斯提出了时空延展的概念,用以表述全球化引发的时空变化。他将权力生产与支配结构的再生产结合起来,认为民族国家实现其统治的关键在于尽可能地扩展其对资源的支配、转化与储存能力[2],而道路在其中扮演着权力管道的重要作用。哈维指出,后现代社会中的时空压缩加快了社会变迁和经济发展的进程,并导致了资本主义社会过度积累和周期性的危机。为避免和解决这一内在危机,资本主义国家一般会采取时间延迟或地理扩张方式来进行空间修复。而以交通为代表的基础设施建设正是一种典型的空间修复手段,它不但吸收过剩资本,延迟其进入再循环的时间,而且也有助于向外部空间扩大市场、转移资本及劳动力,加速商品的流动。但由于这种空间修复行为阻碍了资本的继续积累,因而不但并未根本消除资本主义的内在矛盾,反而扩大了危机的地域范围[3]。由此,时空理论所强调的道路交通在国家权力延伸过程中的突出作用和意义,成为路学的主要研究问题。

2.2 路学研究进展 2.2.1 路学国际研究进展道路景观的象征意义是国际路学研究的焦点。在一些欠发达国家,公路建设并非满足经济发展需要,而是作为国家现代化的标志。Harvey和Knox通过对秘鲁道路民族志和历史调查发现,国家对在边缘地区的公路建设,其政治文化意义往往超越了经济发展需要[4]。Lakin对道路等基础设施的诗学和政治双重特征进行了总结,认为它们一方面呈现出让人迷恋的混凝土符号学和美学特征,即Dalakoglou所称的基础设施拜物教[5];另一方面,这种审美特质又会创造人们的情感关系和政治想象[6],如被技术所操控的道路就会通过移动性影响人的感知,甚至会使人们同时产生两种迥异的政治情感[7]。

另一些研究则关注道路物质生产过程中的政治问题。Knox在对秘鲁北部亚马逊地区的民族志研究中,就探讨了道路的物质性是如何参与当地政治再生产的问题[8]。Harvey和Knox以两个道路建设项目为例,分析了道路形成的物质过程,以及道路建设如何激起人们对世界的政治想象[9]。道路常被视为由中心向外围渗透的管道或两点之间的连接线,而Fiona认为道路是一个存在不同尺度的管治和抵抗空间。他提出了领地化机制(regimes of territorialization)的概念,并以此讨论了修路与地方空间隔离或空间自治之间的关系[10]。借用这一理论,Rankin研究了尼泊尔修路历史中的多尺度社会政治关系[11]。Madeleine在对吉(尔吉斯斯坦)塔(吉克斯坦)边境公路的研究中发现,道路改线促进了空间的领土化[12]。尽管多个案例研究表明,道路在权力的支配下会发挥其隔断和阻碍功能,但实际上,在道路的空间效应中,流动性和固着性、连通性和隔离性并存[13]。

道路不仅仅体现着权力政治的影响,也为当地居民创造了一种流动的日常生活实践以及与之相连的身份认同,这一特征在边境地区研究中尤为突出。Flynn指出,现代国家边界虽然会对跨境贸易造成阻隔,但边民会利用跨境的孔道和缝隙获得贸易机会,从而产生边界认同[14]。Campbell对尼泊尔一个偏远地区修路工程的研究发现,具有连接性的道路为当地居民提供了一种参与边境贸易的象征性资本[15]。Klaeger在加纳南部的研究指出,路边居民通过多样的日常空间实践,将道路建构为一个可移动的商业经营空间[16]。居民通过日常实践将道路建构为一个自我叙事、社区冲突和民族主义的共同体,挑战了全球政经体系下的公路原则。Murton以中(国)尼(泊尔)跨境公路为例,通过对公路修建中领地化机制与居民日常消费实践结合的讨论,说明了道路的地理想象和社会关系是如何经由多要素的共同作用而发生演化的[17]。Dalakoglou对阿(尔巴尼亚)希(腊)边界公路的考察发现,道路工程不但推动了南阿尔巴尼亚地区的市场经济转型,而且促发了当地新民族主义的崛起和移民对外流动的加速[5]。

2.2.2 路学国内研究进展受国际影响,国内学者自2010年来围绕路学研究的框架展开深入讨论。周永明认为,可以从道路史、道路的生态环境影响、道路与社会文化变化、道路与社会生态弹持等四个方面来进行路学研究[18]。周恩宇提出了一个包括道路的观念优先性、空间形态的文化表达和空间影响在内的道路人类学研究架构[19]。

更多的国内路学研究集中在实证层面。在功能主义视角下,道路所表征的现代化或全球化对地方传统的影响是学者们的关注重点。崔延虎和陈祥军对新疆阿尔泰地区牧道变迁的研究,揭示了国家现代化进程对当地传统资源和文化的冲击[20]。孙九霞和王学基讨论了一个边缘社区是如何借助川藏公路而实现“旅游中心化”及去边缘化的问题[21]。现代道路对地方的影响并不完全相同,事实上,全球化与地方性的协商过程不断重现于道路之中[22]。学者们在对昆(明)曼(谷)国际通道的研究中发现,这条道路上既有因路而废的古道驿站[23],也有跨境口岸藉由道路而重新连通升级为全球网络的“内部”节点[24]。道路还直接参与了地方社会结构的形成和演变。辛育航勾画了一个以道路为核心的、融合了乡土传统与现代性的乡村地域社会网络[25]。周大鸣和廖越在路学视野下与施坚雅的区域市场结构模型展开对话,探讨了道路网络变迁对中国城乡社会结构由“串联”到“并联”转变的影响[26]。

现代性时空视角下的路学研究亦被倡导,用以解释道路生产现代性空间同时又为后者所生产和消费这一双向互动过程[27]。周永明提出时空张缩(time-space expanditionconmpression)的概念,来表达当代中国交通基础设施建设带来的社会交往空间扩张和社会变动发展周期缩短的同步变化,并以此分析了云南腾冲这个边陲小城是如何通过跨境道路修建来拓展物理空间,又借助对地方历史的选择性解读来重构社会空间的[28]。陈静静分析了汉藏道路历史演变中所呈现的现代性的空间生产和权力流动问题[29]。

3 流动性:社会文化地理学视角下的道路研究 3.1 流动性研究的缘起与“新流动性范式”自20世纪30年代始,围绕着移动的效益和效率问题,人文地理学者就开始了对人类移动行为的研究。20世纪90年代以来,源于新自由主义的经济全球化进程更新了对移动问题的研究视角。流动性因与地方文化、文化身份、社会权力关系、资源分配等有着密切的关系,而成为近年来国际社会文化地理研究的热点。流空间(space of flow)、网络社会(network society)等与流动性相关的诸多新概念,也不断丰富和拓展着这一研究领域。相关研究涉及全球化、通讯和媒体、移民和边境、旅游、文化地理、交通地理等众多领域和方向。

传统流动性研究强调由流入点与流出点所构成的区位,及其区位的固定性和边界的确定性,因而研究局限于人口迁移、劳动力流动等主题[30],而相对忽略了人在不同空间中的运动过程所产生的意义和体验,以及人、物体、信息和资本等不同流的相互联系。以动态论和联系观为特征的“新流动性范式”则关注流动所产生的特殊经验、社会实践、差异性经历、多重社会关系的建立,及其发生的动机、影响或意义。Sheller和Urry提出了“新流动性范式”的三个重要维度:情感体验、物质性和社会关系。其中,情感体验维度关注不同的流动方式中,人的身体作为情感的媒介对于地方和移动的感知;物质性维度讨论非人类的因素,如物体、技术和物质环境等,对于实现流动过程和塑造个体流动性体验的重要作用;社会关系维度探讨流动的空间过程中,个体如何建构或维续社会关系[31]。学者们还建议以观察、同行、问卷调查、文本分析等方法来开展流动性研究[30]。“新流动性范式”下的研究,脱离了对地点之间流动规律和效益的考察,而更注重个体在流动过程中的多重体验和感知,以及流动物质空间的社会建构和关系生产,因而产生了诸多极具学科融合特征的成果。

3.2 流动性的国际研究进展 3.2.1 流动性政治作为空间过程的基础设施会对社会生活产生影响,从而体现人类事务的“能动时刻”[32]。如汽车系统通过对居住区设计的影响,改变了人们的栖居体验,并促进了新的社会文化关系的形成,从而有助于强化人们空间拓展的能力[33]。但流动空间和流动过程仍然处于权力控制之下,这种流动空间的权力化现象被称为流动性政治[34]。

首先,流动方式本身即是权力建构的产物。作为一种抵抗机动交通的方式,骑行虽倡导对城市公共空间使用的权利平等[35],但却以不安全和无序的流动为由,被置于制度权力的管治之下[36]。Adey批评了将机场视为自由流动的开放型空间的观点,认为安监技术实际上加强了对机场公共空间和流动性的控制[37]。

其次,流动空间也反映了权力对社会空间形塑。杰克逊把距离公路汇聚中心的远近视为社会权力对划分空间的手段,即权力阶级依靠邻近这一中心而控制区域政治,而交通不便的乡村则被排除在社会政治空间之外[38]。Graham和Marvin则以隧道效应理论,说明了道路等基础设施规划如何扭曲了城市空间的经济价值,并促使高端区域强化自身的封闭性[39],由此产生了Turner所称的城市内部不可移动的飞地[40]。由于流动性作为衡量时空压缩能力的一个重要指标,致使流动空间也成为权力博弈的场所。印度德里地铁内部空间成为城市权力交互作用的空间,集中反映出人们对管理变革、陌生感和不平等的响应[41]。泰国曼谷的轻轨建设不仅影响着城市空间和规范,而且体现了精英霸权主导的基础设施物质空间生产的非正义性[42]。

城市交通中的性别建构和空间排斥问题是女性主义研究者关注的重点。Law对一个新西兰社区四十年的研究发现,交通技术革新引发的流动性变化强化了社会性别的建构[43]。Hanson和Pratt运用时间地理学理论,揭示了劳动者在通勤流动过程中的性别空间非均衡化问题[44]。城市交通与社会排斥之间有着多维度的复杂联系。Enevold批判了道路的性别空间排斥,认为女性驾车行驶缓慢带来的非移动性,使得道路被塑造为一个性别冲突的空间[45]。

最后,研究者还通过对殖民时期的地图、道路、探险旅行的考察,探讨流动主体或道路本体在殖民话语体系建构中的作用。Gregory借用福柯的知识考古学,阐释了旅行文化与殖民地知识空间形成之间的紧密关系[46]。Morin聚焦于19世纪晚期美国西部火车站,将其视为白人女性旅游者与美洲土著居民社会关系的接触区,表达了种族和性别差异共存的殖民话语[47]。

3.2.2 流动空间中的身份认同与地方感知身份认同与流动性之间有着密切联系。Bissell认为,火车车厢空间形成了多样的情感环境,兼具聚合与分隔乘客的作用[48]。Crang和Zhang在微观尺度下对中国火车空间的研究,反映了农民工如何借助这一封闭的流动空间建构在城市和故乡的不同身份[49]。而悉尼通勤学生群体却将火车车厢建构为一个带有自身特性、象征着暂时摆脱学校和家庭束缚的自由空间[50]。

一些研究还注意到流动空间与地方性和主体地方感知之间的紧密联系。研究者认为,对流动性管治的区别对待和对监控系统的区域控制,使得飞机和机场成为全球化的缩影和地方有机联系的集合[51, 52]。由于现代交通设施建设标准的单一性[53],高速公路被视为“反社会”和“疏离人类”的空间,与车站、机场、地铁站等枢纽一同构成了缺乏社会意义的典型的非地方(non-place)[54]。但Merriman通过对英国高速公路设计、建设和使用的考察发现,道路景观实际上具有多种主体感知的地方性[51]。相对于快速交通方式,行走被视为地方性传递的途径[55],在这一缓慢的流动过程中,主体通过不断转变的景观获得某种地方文化意义[53]。

3.3 流动性的国内研究进展近十年来,随着中国全球化进程的日益加速,国内部分人文地理学者开始涉猎流动性研究。理论层面的研究包括对流动性概念的辨析[56]和对流动性相关研究进展的梳理[57]。实证层面的研究主要从流动性视角探索个体或群体的行为、体验和身份,包括对打工旅游者行为特征的研究[58]、对骑行入藏者[59]和火车入藏者旅游体验的研究[30]、网络对于背包客“流动性”身份认同的建构作用[60]等,也有学者尝试建立数据模型来探索城市流动空间的特征[61, 62]。研究者还定睛于国家边界政策对移民流动性的管治问题[63],探讨了跨境民族流动性空间实践与边境管理所形成的双向互动对边界意义的生产问题[64]。这些研究也引发了对流动性问题的跨学科讨论[65]。

部分研究者关注到交通设施或交通方式在主体流动性体验中的突出作用,呈现出“新流动性范式”的特征。如张朝枝和张鑫在骑行入藏旅行者研究中所建构的“行为—氛围—情感”体验模型,反映了骑行慢速交通的线状流动过程[59]。吴寅姗等学者则将入藏火车旅行结构化为一个由物质、情感体验和社会关系所共同构成的“流动的仪式”[30]。王学基等发现,公路旅行者的流动性体验是在物质性中介、身体和情感之间的互动中获得的[66]。

4 道路社会文化研究反思与展望 4.1 路学与流动性:道路社会文化研究反思路学研究关注道路建设和使用过程中国家与地方、网络与节点之间的关系,强调物质流动与社会建构的内在联系;流动性研究则以人地关系为基础,将道路本身视为一个流动的物质空间,在其中探讨社会空间的生产、人的主体空间感知和身份认同,尝试在人与道路这一人造空间之间建立重要关联。路学与流动性研究极为重视道路与人类社会文化的关系研究,是道路社会文化研究的重要基础。研究对象上,二者都聚焦于道路本体。路学研究将道路视为国家权力向地方渗透的重要管道和现代文明的标志;流动性研究则强调道路物质空间的流动性特征对人类情感体验和社会文化形成的多重影响。研究视角上,二者都极具批判精神,关注道路的权力政治问题,倡导道路社会空间建构中的空间正义和资源共享。路学既围绕着道路修建、改造甚至破坏中的国家与地方权力关系展开讨论,也从居民日常生活实践的角度来解读道路使用中的权力博弈过程;流动性研究则强烈批判了道路空间占据和排斥中的权力不平等现象。

然而,当前的路学和流动性研究亦有自身的缺陷。研究内容上,路学研究深受功能主义人类学的影响,侧重于对道路所连接的不同地方进行分析,道路本身的物质性特征和道路形成的独特人地关系常常被忽略。流动性研究虽试图在流动情境中来探讨人地关系,却未能深刻理解流动的历史背景和流动过程中道路的象征意义。研究方法上,路学倚重于利用民族志的“深描”(thick description)方法开展研究。流动性研究虽能将质性研究与定量研究相结合,体现某种融合性研究的特征,但仍然缺乏动态性的观察和演化分析。此外,路学和流动性研究也未能厘清道路作为研究对象的内涵和空间尺度。路学的研究内涵从物质实体的道路拓展到信仰和想象中的路线,流动性研究则包括了从大尺度的道路系统和文化线路到小尺度的个体移动轨迹。因而,路学和流动性的相关研究中,对于流动主体、道路空间与地方社会之间的复杂关系和交互作用并未进行细致的梳理,大量研究问题有待探索。

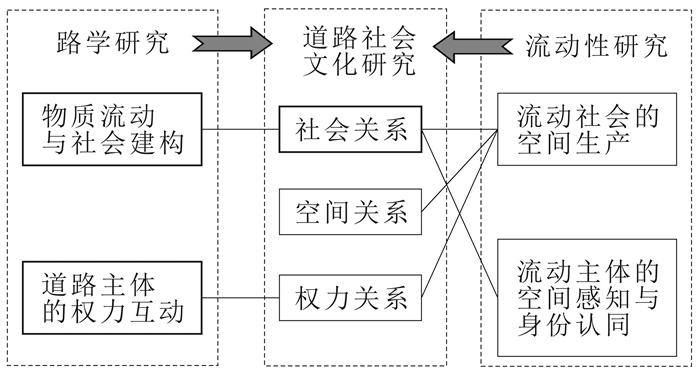

4.2 关系:道路社会文化研究展望道路对人类社会文化生活产生了革命性的影响,因而极具研究价值。然而,目前路学和流动性研究尚在探索阶段,还未建立一个科学的道路社会文化研究框架。道路作为一种连接的方式和路径,尤其强调对不同关系的建构作用。因此,未来这一领域至少在以下三个方面的研究中有望形成新的拓展(图 1)。

|

图 1 道路社会文化研究框架 Fig.1 The Socio-cultural Research Frame on Road |

一是道路的空间关系研究。作为基础设施的道路具有丰富的空间属性和强烈的隐喻性。道路本身的线路走向、环境特征、交通流量和流速、交通等级等都使得道路空间成为剖析区域社会历史变迁的重要路径。更重要的是,多条道路及其所连接的若干地点交织产生了庞大的路网。由此,地点、路径、网络形构了错综复杂的空间关系。如对茶马古道路网演化的研究,可以呈现中国西南区域作为汉、藏及东南亚南亚之间商贸交通、民族交往和文化勾连通道的重要意义。

二是道路的社会关系研究。道路的社会关系是道路本体与流动主体共同作用的产物,包括各类流动主体之间的社会关系、流动主体与非流动主体之间的社会关系、流动主体藉由道路所生成的其他社会关系等。随着现代消费社会转型,将道路作为一种消费对象的骑行者和自驾旅游者日益增多。若对特定道路(如318国道川藏线)上此类流动社群的结构和特征,以及他们与地方居民之间的互动过程开展分析,可以探索道路空间对流动主体和主客之间社会关系的形成机制。

三是道路的权力关系研究。空间权力互动是道路社会文化研究的重点。首先,可将道路视为一个多重权力(国家、资本、地方等)冲突的场域。由此,探讨道路空间建构与消费中的权力运作过程和权力分配机制,从而发现道路空间与权力形成和作用的内在关系。其次,强势权力主体方往往使用封闭、限行、改线等不同的管治手段对道路空间的流动性进行控制,以实施地方治理。将道路空间管治手段的类型化分析、流动主体和地方的空间抵抗或协商策略纳入研究视野,可以探查主体空间实践中的权力互动关系,并剖析其过程机制和演化效应。

随着道路交通技术的不断演化、流动性的持续加速,未来还将产生更多值得探讨的新话题。这也需要人类学、社会学、政治学、地理学、规划学等多学科的跨界合作,推动道路社会文化研究进行更为广泛而深入的知识生产。

| [1] |

赵旭东. 线索民族志:民族志叙事的新范式[J]. 民族研究, 2015(1): 47-57. [Zhao Xudong. Clues ethnography:A new paradigm of ethnographic narrative[J]. Ethno-National Studies, 2015(1): 47-57.] |

| [2] |

安东尼·吉登斯.民族-国家与暴力[M].胡宗泽, 赵力涛, 译.北京: 生活·读书·新知三联书店, 1998: 68. [Anthony Giddens. The Nation·State and Violence[M]. Hu Zongze, Zhao Litao, trans. Beijing: SDX Joint Publishing Company, 1998: 68.]

|

| [3] |

Harvey D. Spaces of Capital:Towards a Critical Geography[M]. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2001: 304-310, 326-327.

|

| [4] |

Harvey P, Knox H. "Otherwise engaged" culture, deviance and the quest for connectivity through road construction[J]. Journal of Cultural Economy, 2008(1): 1, 79-92. |

| [5] |

Dalakoglou D. The road:An ethnography of the Albanian-Greek cross-border motorway[J]. American Ethnologist, 2010, 37(1): 132-149. DOI:10.1111/j.1548-1425.2010.01246.x |

| [6] |

Larkin B. The politics and poetics of infrastructure[J]. Annual Review of Anthropology, 2013, 42(1): 327-343. DOI:10.1146/annurev-anthro-092412-155522 |

| [7] |

Khan N. Flaws in the flow:Roads and their modernity in Pakistan[J]. Social Text, 2006, 24(89): 87-113. |

| [8] |

Knox H. Affective infrastructures and the political imagination[J]. Public Culture, 2017, 29(2): 363-384. |

| [9] |

Harvey P, Knox H. Roads:An Anthropology of Infrastructure and Expertise[M]. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2015.

|

| [10] |

Fiona W. Towards a political economy of roads:Experiences from Peru[J]. Development and Change, 2004, 35(3): 525-546. DOI:10.1111/j.1467-7660.2004.00364.x |

| [11] |

Rankin K, S igdel T, Rai L, et al. Political economies and political rationalities of road buildingin Nepal[J]. Studies in Nepali History and Society, 2017, 22(1): 43-84. |

| [12] |

Madeleine R. Materialising state space:"Creeping migration" and territorial integrity in Southern Kyrgyzstan[J]. Europe-Asia Studies, 2009, 61(7): 1277-1313. DOI:10.1080/09668130903068814 |

| [13] |

Dalakoglou D, Harvey P. Roads and anthropology:Ethnographic perspectives on space, time and (im)mobility[J]. Mobilities, 2012, 7(4): 459-465. DOI:10.1080/17450101.2012.718426 |

| [14] |

Flynn D K. "We are the border":Identity, exchange, and the state along the Bénin-Nigeria border[J]. American Ethnologist, 1997, 24(2): 311-330. DOI:10.1525/ae.1997.24.2.311 |

| [15] |

Campbell B. Rhetorical routes for development:A road project in Nepal[J]. Contemporary South Asia, 2010, 18(3): 267-279. DOI:10.1080/09584935.2010.501099 |

| [16] |

Klaeger G. Rush and relax:The rhythms and speeds of touting perishable products on a Ghanaian roadside[J]. Mobilities, 2012, 7(4): 537-554. DOI:10.1080/17450101.2012.718936 |

| [17] |

Murton G. Trans-Himalayan transformation: Building roads, making markets, and cultivating consumption between Nepal and China's Tibet[M]//周永明.路学: 道路、空间与文化.重庆: 重庆大学出版社, 2016: 328-340. [Murton G. Trans-Himalayan transformation: Building roads, making markets, and cultivating consumption between Nepal and China's Tibet[M]//Zhou Yongming. Roadology: Roads, Space and Culture. Chongqing: Chongqing University Press, 2016: 328-340.]

|

| [18] |

周永明.引论: 道路研究与路学[M]//周永明.路学: 道路、空间与文化.重庆: 重庆大学出版社, 2016: 1-11. [Zhou Yongming. Introduction: Road research and roadology[M]//Zhou Yongming. Roadology: Roads, Space and Culture. Chongqing: Chongqing University Press, 2016: 1-11.]

|

| [19] |

周恩宇. 道路研究的人类学框架[J]. 北方民族大学学报(哲学社会科学版), 2016(3): 77-82. [Zhou Enyu. Anthropological perspective and framework of road research[J]. Journal of the Second Northwest Institute for Ethnic Minorities (Philosophy and Social Science), 2016(3): 77-82.] |

| [20] |

崔延虎, 陈祥军.阿尔泰山区游牧牧道: 现代化挤压下的游牧文化空间[M]//周永明.路学: 道路、空间与文化.重庆: 重庆大学出版社, 2016: 80-100. [Cui Yanhu, Chen Xiangjun. The nomadic paths in Altai mountains: A nomadic cultural space under the pressure of modernization[M]//Zhou Yongming. Roadology: Roads, Space and Culture. Chongqing: Chongqing University Press, 2016: 80-100.]

|

| [21] |

孙九霞, 王学基. 川藏公路与鲁朗社区的旅游中心化[J]. 广西民族大学学报(哲学社会科学版), 2017, 39(6): 36-44. [Sun Jiuxia, Wang Xueji. Sichuan-Tibet highway and tourism centralization of Lulang community:From the perspective of road anthropology[J]. Journal of Guangxi University for Nationalities (Philosophy and Social Science Edition), 2017, 39(6): 36-44.] |

| [22] |

朱凌飞. 修路事件与村寨过程——对玉狮场道路的人类学研究[J]. 广西民族研究, 2014(3): 69-78. [Zhu Lingfei. Road construction event and village process:An anthropological study on the roads of Yushichang[J]. Study of Ethnics in Cuangxi, 2014(3): 69-78.] |

| [23] |

张锦鹏, 高孟然. 从生死相依到渐被离弃:云南昆曼公路沿线那柯里村的路人类学研究[J]. 云南社会科学, 2015(4): 98-104. [Zhang Jinpeng, Gao Mengran. From dependence to abandonment:An anthropological study on the Nakeli village in Kunming-Bangkok road in Yunnan[J]. Social Sciences in Yunnan, 2015(4): 98-104.] |

| [24] |

朱凌飞, 马巍. 边界与通道:昆曼国际公路中老边境磨憨、磨丁的人类学研究[J]. 民族研究, 2016(4): 40-52. [Zhu Lingfei, Ma Wei. Border and channel:An anthropological study on China-Laos border villages of Mohan and Boten along Kunming-Bangkok international road[J]. Ethno-National Studies, 2016(4): 40-52.] |

| [25] |

辛育航. 故土与远方:王金庄村道路的分界与融合[J]. 中国农业大学学报(社会科学版), 2017, 34(6): 125-132. [Xin Yuhang. Homeland and distant places:Demarcation and integration of roads in the Wangjinzhuang village[J]. Journal of China Agricultural University (Social Sciences Edition), 2017, 34(6): 125-132.] |

| [26] |

周大鸣, 廖越. 聚落与交通:路学视域下中国城乡社会结构变迁[J]. 广东社会科学, 2018(1): 179-191. [Zhou Daming, Liao Yue. Settlement and transportation:Changes of urban and rural social structure in China from the perspective of roadology[J]. Social Sciences in Guangdong, 2018(1): 179-191.] |

| [27] |

周永明.汉藏公路的路学研究: 道路空间的生产、使用、建构与消费[M]//周永明.路学: 道路、空间与文化.重庆: 重庆大学出版社, 2016: 15-32. [Zhou Yongming. A Roadology study of Han-Tibetan highway: Production, use, construction and consumption of road space[M]//Zhou Yongming. Roadology: Roads, Space and Culture. Chongqing: Chongqing University Press, 2016: 15-32.]

|

| [28] |

周永明.重建史迪威公路: 全球化与西南中国的空间卡位战[M]//周永明.路学: 道路、空间与文化.重庆: 重庆大学出版社, 2016: 179-193. [Zhou Yongming. Rebuilding the Stilwell highway: Globalization and the space occupying war in Southwest China[M]//Zhou Yongming. Roadology: Roads, Space and Culture. Chongqing: Chongqing University Press, 2016: 179-193.]

|

| [29] |

陈静静. 从藏彝走廊、茶马古道到路学——晚近康区学术话语的空间嬗变[J]. 西北民族大学学报(哲学社会科学版), 2017(4): 1-6. [Chen Jingjing. From Tibetan-Yi corridor and ancient tea-horse road to study of roads:Spatial evolution of academic discourse in Kang area in recent years[J]. Journal of Northwest University for Nationalities, 2017(4): 1-6.] |

| [30] |

吴寅姗, 陈家熙, 钱俊希. 流动性视角下的入藏火车旅行研究:体验、实践、意义[J]. 旅游学刊, 2017, 32(12): 17-27. [Wu Yinshan, Chen Jiaxi, Qian Junxi. The experiences, practices and meanings from the perspective of mobilities:A case study of the train travel to Tibet[J]. Tourism Tribune, 2017, 32(12): 17-27.] |

| [31] |

Sheller M, Urry J. The new mobilities paradigm[J]. Environment & Planning A, 2006, 38(2): 207-226. |

| [32] |

Harvey D. The geopolitics of capitalism[M]//Gregory D, Urry J. Social Relations and Spatial Structures. London: Macmillan Education, 1985: 3.

|

| [33] |

Urry J. The 'system' of automobility[J]. Theory, Culture & Society, 2004, 21(4/5): 25-39. |

| [34] |

Cresswell T. Towards a politics of mobility[J]. Environment and Planning D, 2010, 28(1): 17-31. DOI:10.1068/d11407 |

| [35] |

Fincham B. Bicycle messengers and the road to freedom[J]. The Sociological Review, 2006, 54(S1): 208-222. |

| [36] |

Blickstein S G. Automobility and the politics of bicycling in New York city[J]. International Journal of Urban and Regional Research, 2010, 34(4): 886-905. DOI:10.1111/j.1468-2427.2010.00914.x |

| [37] |

Adey P. Surveillanceat the airport:Surveilling mobility/mobilising surveillance[J]. Environment and Planning A, 2004, 36(8): 1365-1380. DOI:10.1068/a36159 |

| [38] |

约翰·布林克霍夫·杰克逊.发现乡土景观[M].俞孔坚, 陈义勇, 等, 译.北京: 商务印书馆, 2016: 58-61. [John Brinckerhoff Jackson. Discovering the Vernacular Landscape[M]. Yu Kongjian, Chen Yiyong, et al, trans. Beijing: The Commercial Press, 2016: 58-61.]

|

| [39] |

Graham S, Marvin S. Splintering Urbanism:Network Infrastructures, Technological Mobilities and the Urban Condition[M]. London and New York: Routledge, 2001: 200-202.

|

| [40] |

Turner B S. The enclave society:Towards a sociology of immobility[J]. European Journal of Social Theory, 2007, 10(2): 287-304. DOI:10.1177/1368431007077807 |

| [41] |

Melissa Butcher. Cultures of commuting:The mobile negotiation of space and subjectivity on Delhi's metro[J]. Mobilities, 2011, 6(2): 237-254. DOI:10.1080/17450101.2011.552902 |

| [42] |

Richardson T, Jensen O B. How mobility systems produce inequality:Making mobile subject types on the Bangkok Sky Train[J]. Built Environment, 2008, 34(2): 218-231. DOI:10.2148/benv.34.2.218 |

| [43] |

Law R. Gender and daily mobility in a New Zealand city, 1920-1960[J]. Social & Cultural Geography, 2002, 3(4): 425-445. |

| [44] |

Hanson S, Pratt G. Reconceptualizing the links between home and work in urban geography[J]. Economic Geography, 1988, 64(4): 299-321. DOI:10.2307/144230 |

| [45] |

Enevold J. Men and Women on the move-Dramas on the road[J]. European Journal of Cultural Studies, 2000, 3(3): 403-420. DOI:10.1177/136754940000300307 |

| [46] |

Gregory D. Culture of travel and spatial formations of knowledge[J]. Erdkunde, 2000, 54(4): 297-319. DOI:10.3112/erdkunde.2000.04.02 |

| [47] |

Morin K M. British women travellers and constructions of racial difference across the nineteenth-century American West[J]. Transactions of the Institute of British Geographers, 1998, 23(3): 311-330. DOI:10.1111/j.0020-2754.1998.00311.x |

| [48] |

Bissell D. Passenger mobilities:Affective atmospheres and the sociality of transport[J]. Environment & Planning D, 2010, 28(2): 270-289. |

| [49] |

Crang M, Zhang J. Transient dwelling:Trains as places of identification for the floating population of China[J]. Social & Cultural Geography, 2012, 13(8): 895-914. |

| [50] |

Symes C. Coaching and training:An ethnography of student commuting on Sydney's suburban trains[J]. Mobilities, 2007, 2(3): 443-461. DOI:10.1080/17450100701597434 |

| [51] |

Merriman P. Driving places:Marc Augé, non-places, and the geographies of England's M1 motorway[J]. Theory, Culture & Society, 2004, 21(4/5): 145-167. |

| [52] |

Kellerman A. International airports:Passengers in an environment of "authorities"[J]. Mobilities, 2008, 3(1): 161-178. DOI:10.1080/17450100701797406 |

| [53] |

Merriman P, Revill G, Cresswell T, et al. Landscape, mobility, practice[J]. Social & Cultural Geography, 2008, 9(2): 191-212. |

| [54] |

Augé, M. Non-Places: Introduction to an Anthropology of Supermodernity[M]. Howe J, trans. London: Verso, 1995: 73-77, 106, 118.

|

| [55] |

Lorimer H. Walking: New forms and spaces for studies of pedestrainism[M]//Cresswell T, ed. Geographies of Mobilities: Practices, Spaces, Subjects. Farnham, Burlington, V T: Ashgate Publishing Ltd, 2011: 19-34.

|

| [56] |

朱璇, 解佳, 江泓源. 移动性抑或流动性?——翻译、沿革和解析[J]. 旅游学刊, 2017, 32(10): 104-114. [Zhu Xuan, Xie Jia, Jiang Hongyuan. Mobility or liquidity?Translation, evolution and interpretation[J]. Tourism Tribune, 2017, 32(10): 104-114.] |

| [57] |

杨茜好, 朱竑. 西方人文地理学的"流动性"研究进展与启示[J]. 华南师范大学学报(自然科学版), 2015, 47(2): 1-11. [Yang Xihao, Zhu Hong. Progress and revelation of researches on the anglophone geography of mobilities[J]. Journal of South China Normal University (Natural Science Edition), 2015, 47(2): 1-11.] |

| [58] |

徐红罡, 唐香姐. 流动性视角下打工旅游者行为特征研究——以大理古城为例[J]. 人文地理, 2015, 30(4): 129-135. [Xu Honggang, Tang Xiangjie. The behavior of working tourists on mobility analysis:A case study of Dali historical town[J]. Human Geography, 2015, 30(4): 129-135.] |

| [59] |

张朝枝, 张鑫. 流动性的旅游体验模型建构-基于骑行入藏者的研究[J]. 地理研究, 2017, 36(12): 2332-2342. [Zhang Chaozhi, Zhang Xin. Constructing a mobile travel experience model:Empirical study of cyclists travelling to Tibet[J]. Geographical Research, 2017, 36(12): 2332-2342.] |

| [60] |

黄佩, 王文宏, 张蓁. 网络中的背包客:从流动中寻求认同[J]. 旅游学刊, 2014, 29(11): 87-94. [Huang Pei, Wang Wenhong, Zhang Zhen. Backpacker online:Seeking identification from mobility[J]. Tourism Tribune, 2014, 29(11): 87-94.] |

| [61] |

吴静, 杨兴柱, 孙井东. 基于新地理信息技术的南京市游客流动性空间特征研究[J]. 人文地理, 2015, 30(2): 148-154. [Wu Jing, Yang Xingzhu, Sun Jingdong. The spatial characteristics of tourist flows in Nanjing based on the new geographic information technology[J]. Human Geography, 2015, 30(2): 148-154.] |

| [62] |

席广亮, 甄峰, 沈丽珍, 等. 南京市居民流动性评价及流空间特征研究[J]. 地理科学, 2013, 33(9): 1051-1057. [Xi Guangliang, Zhen Feng, Shen Lizhen, et al. The evaluation of resident fluidity and the spatial characteristics of flow in Nanjing[J]. Scientia Geographica Sinica, 2013, 33(9): 1051-1057.] |

| [63] |

Martin van der Velde, Ton van Naerssen, 王韬, 等. 影响移民流动性的地理门槛与移民政策[J]. 地理科学进展, 2017, 36(12): 1540-1551. [Martin van der Velde, Ton van Naerssen, Wang Tao, et al. Acting on thresholds:Policies and geographical thresholds to mobility[J]. Progress in Geography, 2017, 36(12): 1540-1551.] |

| [64] |

唐雪琼, 杨茜好, 钱俊希. 流动性视角下边界的空间实践及其意义——以云南省河口县中越边境地区X村为例[J]. 地理研究, 2016, 35(8): 1535-1546. [Tang Xueqiong, Yang Xihao, Qian Junxi. Meanings and practices of borders from the perspective of cross-border mobility:A case study of village X, Hekou, Yunnan at the SinoVietnamese borderlands[J]. Geographical Research, 2016, 35(8): 1535-1546.] |

| [65] |

孙九霞, 周尚意, 王宁, 等. 跨学科聚焦的新领域:流动的时间、空间与社会[J]. 地理研究, 2016, 35(10): 1801-1818. [Sun Jiuxia, Zhou Shangyi, Wang Ning, et al. Mobility in geographical research:Time, space and society[J]. Geographical Research, 2016, 35(10): 1801-1818.] |

| [66] |

王学基, 孙九霞, 黄秀波. 中介、身体与情感:川藏公路旅行中的流动性体验[J]. 地理科学, 2019, 39(11): 1780-1786. [Wang Xueji, Sun Jiuxia, Huang Xiubo. Mediation, body and emotion:Mobility experiences in road travel on Sichuan-Tibet highway[J]. Scientia Geographica Sinica, 2019, 39(11): 1780-1786.] |