2. 中山大学 旅游休闲与社会发展研究中心, 广州 510275

2. Center for Tourism, Leisure&Social Development, Sun Yat-sen University, Guangzhou 510275, China

在新自由主义思想的影响下,城市管理者越来越多的承担起经营者的角色,致力于提升城市空间的价值[1]。在此背景下,西方发达国家陆续颁布一系列排斥弱势群体的公共政策,流动摊贩等弱势群体在城市空间中受到严格的管控[2]。在我国,大部分城市也先后出台重点整治流动摊贩的管理条例,将流动摊贩视为扰乱公共秩序、破坏城市形象的主要原因。与城市摊贩的治理一样,旅游地政府也将流动摊贩认定为扰乱旅游秩序、危害目的地环境的主要原因[3],相继出台政策法规强制性取缔流动摊贩。然而,旅游地的流动摊贩与城市街道中的流动摊贩在现实情况中却呈现出两种截然不同的空间生存状态:流动摊贩在城市空间中“不得其所”[4],但却在旅游地“安适其位”[5],甚至成为了旅游吸引物[6]。

流动摊贩的空间生存状态一直是城市管理研究的重点议题。已有研究不仅对不同的流动摊贩治理模式进行了评估与反思[7],还对治理过程中的冲突关系进行了深入剖析[8],力图揭示资本主义城市空间生产的内在逻辑,并挖掘流动摊贩等边缘群体实现差异性与多样性空间政治的巨大潜力[9]。然而,这些研究在回应流动摊贩的空间合法性问题方面,都直接地或间接地强调应从正式制度层面予以突破[10]。这显然是受到“正规与非正规”框架的影响,忽视了流动摊贩本身的社会文化意义,以及空间合法性内在的多重意涵。

克里斯威尔所提出的“不得其所”与“安适其位”概念为此提供了理论突破路径。在克里斯威尔看来,事物与行为在空间中的存在并非一个客观的物理事实,而是因被期望且准许而出现在特定的空间位置上的[11]。这种期望与准许中隐藏着权力关系与社会结构,是构建、维护甚至是发展意识形态价值观的重要组成部分,由此也形塑了规范性的空间共同意识[11]。流动摊贩的存在被资本家归结为损害城市空间价值的主要原因,加上脏乱差问题随着流动摊贩的存在而加剧的现实状况,城市管理者因此制定了对流动摊贩进行空间排斥的有关政策法规。实际上,空间的使用者是多元的,资本家与城市管理者之外的其他空间使用者虽在空间规则文本的制定中没有话语权,但可以在日常生活实践中发展出一套非正式制度型的空间规范[12],特别是在旅游场域中,旅游者的参与可能会为流动摊贩塑造出不一样的空间生存状态。

那么,在城市街道“不得其所”的流动摊贩在旅游地真的能够“安适其位”吗?旅游地流动摊贩的真实空间生存状态是怎样的?形塑这种空间生存状态的影响机制是什么?本研究试图通过聚焦著名旅游地桂林阳朔的西街流动摊贩案例予以回答。

2 文献回顾流动摊贩的空间生存状态研究可以追溯到20世纪末的空间政治研究热潮,西方发达国家颁布的一系列排斥弱势群体的公共政策遭受到马克思地理学者的强烈批判[2]。这些研究者批判性地指出,以重塑城市形象、提升公众生活质量等为目标而实施的排斥流动摊贩等弱势群体的城市公共空间管理策略,实际上是新自由主义发展思想主导下以资本积累为基础的普遍性空间政治形式[1]。

对城市摊贩的排斥性管制措施在理论与实践层面都被证明是无效的。一方面,摊贩善于运用自身的灵活性和流动性特征逃避并消解城管的日常管制[13, 14],另一方面,管制力度加大引致了摊贩抵抗过程中的暴力事件频发,不断增长的巨大社会舆论压力迫使政府部门与执法人员不得不主动寻求有利于缓解冲突的柔和管理方式[15-17]。相关研究建立了结构—能动性、规训—反规训[18]、日常生活抵抗[19]这三种理论框架,用以刻画治理主体与被治理对象的关系及其背后隐含的空间政治辩证逻辑,认为排斥边缘群体的霸权性空间话语必然会引发流动摊贩具有能动性的抵抗实践,由此强调城市空间治理过程中的差异性政治本质,并呼吁各地出台适合当地的公共政策以有效解决流动摊贩的治理问题。特别地,相关研究指出,弱势群体可以通过日常生活的流动性实践为自己争取到生存空间[19],各地不同的社会、经济、政治基础形塑出了空间政治的多样性状态[9, 18]。目前,各地陆续采取流动摊贩正规化疏导等替代性空间治理模式,但实际效果也不甚理想,流动摊贩在被集中安置一段时间后又会主动重返原有经营状态。有学者认为,这背后的主要原因在于相应治理模式受限于“正规与非正规”框架,流动摊贩从一开始就被界定为了“不得其所”的空间存在[4]。实际上,“不得其所”与“安适其位”并非绝对的对立概念,在一定的情况下是可以相互转换的[11],对此过程与机制的深入探讨将会有助于突破“正规与非正规”框架,真正理解流动摊贩的空间生存状态与社会意义[20]。

道格拉斯最早提出“不得其所”概念,她强调“肮脏是不得其所之物”[21]。她认为不得其所之物本质上就是对秩序的扰乱,是一种“反秩序”的存在,因此为了维持现存环境中的秩序,人类具有将此类肮脏的事物从现有环境清除的倾向[21]。克里斯威尔对此进行了扩展,他以对“一切事物各有其位”这一谚语的思考为核心,从权力关系的角度阐释了“安适其所”与“不得其所”这对概念[11]。评判空间中事物或行为是“安适其所”还是“不得其所”的标准便是规范性的空间共同意识,一旦某些事物与行为被判定为不合乎此空间的规范,其就是“不得其所”的,将会被看作“不受控制的空间性带菌者”,从而面临被驱逐或者隔离的风险,相反,“安适其位”者可以继续存留在空间中进行活动。克里斯威尔通过涂鸦、巨石阵和嬉皮士车队、格林汉姆公地这三个案例展现了特定群体与行为被认定为“不得其所”的过程与原因,同时也强调这些特定群体或行为在其他地点或社会文化情景中可能会是“安适其位”的,由此塑造出不同的空间结构与生存状态[11]。另外,这些特定群体的地方抵抗实践也具有打破原地方内部人“共同意识”的潜力,由此他呼吁对空间中不同群体的权力关系进行深入探讨。勒佛兰德补充认为,某些特定区域或空间只提供给特定的群体活动,决定事物或群体是否“不得其所”,除了依靠事物本身的特质,还与其所存在的系统环境密切相关[22],也就是说,场所所处的社会文化环境会影响事物是否为“不得其所之物”的判定。

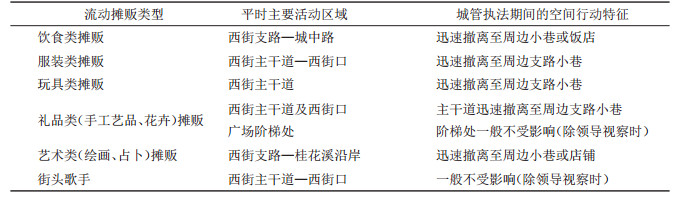

由此可见,我们对空间意识形态与规范的理解将不应局限于法规层面,因为正式制度并非是唯一的评判标准,治理主体(政府管理部分)与被治理对象(流动摊贩)之外的其他空间使用者的态度及其形成的非正式制度也将起着重要作用[12]。另外,如前文所述,形塑规范性的空间共同意识的影响因素,不仅可以是外部的社会文化情景,还可以是弱势群体基于内部群体特征所发展出的抵抗实践。在此基础之上,本研究建立了关于弱势群体空间政治中“不得其所”与“安适其位”的理论分析框架,认为旅游地流动摊贩的空间生存状态可以从社会期许与空间结构这两个方面进行理解,前者是一种制度层面的空间规范,后者是物理层面的空间结构,两者之间存在塑造与体现的辩证关系;而影响这种空间生存状态形成的因素来源于外部的社会文化情景以及所探讨事物的内部群体特征。

|

图 1 旅游地流动摊贩的“不得其所”与“安适其位”分析框架 Fig.1 A Framework For "Out of Place" and "In Place" of Street Vendors in Tourism Destination |

阳朔西街是我国著名的旅游特色街区,位于广西桂林市阳朔县县城的西南部。西街宽8 m,长800 m,略成东西走向,始建于1674年,因靠近阳朔漓江码头而从20世纪80年代开始成为了西方背包客的聚集点。随着旅游的发展,西街被塑造为一条充满异域风情的“洋人街”,并从普通的市政街道转变为富有特色的商业步行街[23]。

20世纪末,阳朔西街的流动摊贩多是零星分布,流动性强。随着国内大众游客大量涌入,越来越多的本地居民与周边乡镇村民从事流动摊贩。早期阳朔政府并没有对此现象进行严格管制,这使得西街及其周边的流动摊贩激增,甚至严重影响了正常的道路交通。《印象·刘三姐》投资方的申国强总经理就曾感慨,“各种各样的车、摊位铺满人行道甚至马路,到处是‘野导’、拉客和兜售商品者,成千上万的游客就在车和摊位及被挤到马路上的人流中穿行,路边还时见垃圾纸屑和污渍。与其说是旅游名县,不若说更像圩场”[24]。此后,阳朔县政府开始出台了一系列方案对此现象进行治理,西街流动摊贩的空间治理问题也由此引起了社会多方关注。

选择阳朔西街作为案例地的主要原因是其典型性。阳朔政府先后出台一系列政策法规治理西街流动摊贩,但实际上阳朔西街的流动摊贩在政策取缔的情况下仍然得以持续存在,甚至是西街空间活力的重要塑造者,阳朔西街的流动摊贩生存状态可以透视旅游地的普遍状况。阳朔西街的流动摊贩治理模式既受到一般城市管理思路的影响,同时也体现出旅游地的特殊性,这使得本研究不仅可以透视旅游地治理问题,还能与城市管理研究进行有效对话。此外,笔者对阳朔的长期跟踪调查使得研究材料的信效度更容易得以保证。

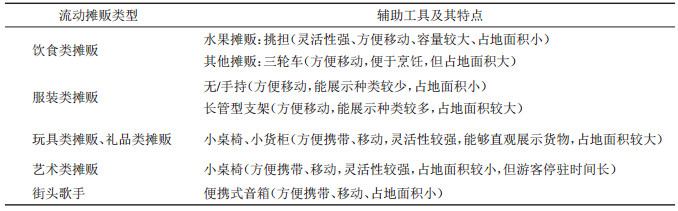

本文主要选取的研究区域如图 2所示,以西街步行街为核心,东至滨江路,西南至蟠桃路,并以桂花溪与碧莲峰为界所形成的区域。其中,西街步行街是流动摊贩的核心活动区域,每天傍晚之前,大量的流动摊贩以小凳子占据西街步行街的正中间位置,在游客陆续涌入西街后开始开展经营活动,形成了独特的街道景观(如图 3所示)。

|

图 2 阳朔西街核心区示意图[23] Fig.2 The Schematic Diagram of the Core Area of West Street Yangshuo |

|

图 3 阳朔西街傍晚时分街道景观图 Fig.3 Street View of West Street Yangshuo in the Evening |

笔者曾多次参与联合国世界旅游组织旅游可持续发展桂林阳朔监测工作,并对阳朔的旅游发展进行了长期跟踪关注。针对西街流动摊贩的实地调研主要集中于2019年3月10日到14日、7月21日至25日,期间运用二手数据法、观察法、访谈法收集基础数据。

二手数据收集法主要用以掌握阳朔西街的旅游发展与空间治理过程,笔者通过对政府网站、新闻材料等网络资料访问,以及在实地调研过程中收集阳朔文旅局、城管大队等提供的相关文本获取基础数据;为深入了解西街流动摊贩的空间生存现状,研究还采用参与式与非参与式观察法进行数据收集。此外,半结构访谈主要围绕“西街流动摊贩的经营状况、时空分布及发展历程、感知影响与态度”展开,在访谈过程中也鼓励受访者谈及自己感兴趣或关注的问题焦点。最终,本研究得到访谈样本50人,其中流动摊贩25人(TF1—TF25)、游客10人(YK1—YK10)、西街店铺业主/员工10人(DP1—DP10)、政府工作人员3人(ZF1—ZF3)、阳朔旅游精英2人(JY1、JY2)。

4 西街流动摊贩空间生存状态:“不得其所”与“安适其位”的双重性 4.1 正式制度层面:官方治理过程中“不得其所”的流动摊贩随着旅游的发展,阳朔西街的流动摊贩逐渐增多,街道混乱拥挤与垃圾遍地的问题也随之突显,民众对此的不满越发强烈[24]。阳朔县政府在2004年之前对此进行了多次小规模的管理,但整治态度并不强烈,且缺少相应的法规条例。在新自由主义思想主导下的城市管理模式的影响下,整洁美观的城市环境成为考核城市治理水平的重要指标[1],桂林市政府也因此就流动摊贩等现象对阳朔县政府进行了多次警告批评。2005年的广西南珠杯检查使得阳朔县政府对流动摊贩等现象予以重视,不仅成立专项工作组进行综合整治行动,同时也出台了管理条例在正式制度层面对流动摊贩空间排斥性治理。阳朔县政府通过会议、文件、报纸、电视、传单等形式将整治的内容及法律依据告之全县,“当时阳朔县县委书记就在全县整治工作动员会中强调,公共场所一律不准占道经营,有关部门也不准再审批占道经营,谁要是批准,就免掉谁”(ZF1)。2005年9月27日,阳朔县人民政府公布了《阳朔县人民政府关于对县城进行综合整治的通告》,并组织城管大队对西街进行第一次大规模整治活动。西街旅游摊贩由此就一直被官方政策法规界定为“不得其所”的空间存在。

2005年以来,阳朔县政府先后出台了多项政策条例对全县范围的街道市容进行治理,特别是近三年对流动摊贩整治更为频繁,西街是重点整治区域。阳朔县政府专门成立了综合执法大队负责集中整治与常态化监管工作,每次整治活动也会发布相关治理条例与整治报告。例如,综合执法大队依据2017年7月1日起施行的《广西壮族自治区食品小作坊小餐饮和食品摊贩管理条例》对西街的流动摊贩进行了严格的大规模整治。2018年阳朔县政府颁布的《桂林市阳朔县西街保护管理条例》特别强调,“禁止擅自在街道、巷道进行露天餐饮、商品摆卖等占道经营或流动经营活动”,明确限制了流动摊贩在西街公共区域进行经营活动。

总的来说,受新自由主义思想主导下的城市管理模式的影响,流动摊贩自2005年被列入阳朔旅游秩序整治的对象,被官方认定为在西街及周边区域是“不得其所”的。政策文本与综合执法中都将流动摊贩与西街及周边区域的街道拥堵、秩序混乱、卫生脏乱、环境破坏等问题紧密联系在一起,从而在正式制度层面将流动摊贩界定为空间非法性存在,并进行严格的驱逐整治。

4.2 非正式制度层面:旅游经营活动中“安适其位”的流动摊贩实际上,流动摊贩在日常实践中得到了其他空间使用者的认可与帮助,在西街较为稳定地开展旅游经营活动,并被塑造为西街旅游文化的重要组成部分,由此在非正式制度层面表现为“安适其位”。

大部分游客都认为流动摊贩是西街的重要组成部分,特别是街头歌手与艺术类摊贩对西街的旅游吸引力提升非常重要。他们表示,“我虽然很少买这些商贩的东西,不过我觉得他们在这里的话会热闹一些,不然一条街光秃秃的没有什么人情味,而且他们卖的东西又不贵,不像店铺卖的东西”(YK3)、“我觉得像歌手、画家的存在还是很有必要的,不然觉得只逛西街会很无聊,有歌手在还可以听听歌,或者看别人做作画,我之前去凤凰古镇那边也是这种情况”(YK5);尽管一些西街店铺经营者因竞争关系较为反感服装类的流动摊贩,但整体而言,大部分经营者认为只要在可管控的范围之内,西街是非常需要这些流动摊贩的,“如果对这些商贩全部清理掉的话,其实西街会少很多吸引力,但是如果旺季很多人的话,摆摊的人会很影响秩序,但是对我们的生意也不会有影响,因为我们卖的东西又不一样,不会有很多利益冲突”(DP2)。一些商贩还与流动摊贩建立了良好关系,“我们对面是画画的……有时候如果没有这些小摊贩的话,路上的行人会走的很快,但是如果他们在这些摆摊,有人东看西看,游客会走的慢很多,也会增大进我们店消费的几率”(DP3)。

尽管阳朔政府对流动摊贩采取了较为严格的空间管制,但大部分时间还是对流动摊贩采取默许的态度。在城管队尚未成立之前,西街的秩序与卫生问题主要由街长管制,其管理方法是在不影响公共秩序的前提下允许流动摊贩从事经营活动。在城管队与综合执法大队成立之后,只要能保证诚信经营、不过多占用公共空间、不乱丢乱扔,流动摊贩也是被容许在非领导视察期间经营的。近两年,城管部门对西街流动摊贩的管理更是趋于宽松,若有领导视察或突击检查甚至还会提前透风。

空间使用者们的认可也强化了阳朔西街流动摊贩对自我空间积极意义的认知。一些流动摊贩比较自豪地向笔者说道,“我觉得我们自身还是有积极作用的,你说如果游客来到西街,只能逛商店,一条街很快就走完了,他们看到我们在这里摆摊还会停留一下,多走走看看,多热闹”(TF1)。

4.3 空间结构:阳朔西街流动摊贩的时空嵌入西街的流动摊贩尽管被官方认定为是“不得其所”的,并受到严格管控,但却一直没有从西街中真正地退出。相反,在游客等其他空间使用者的认可与帮助下,这些流动摊贩在空间实践过程中形塑出有效嵌入于西街的空间结构。

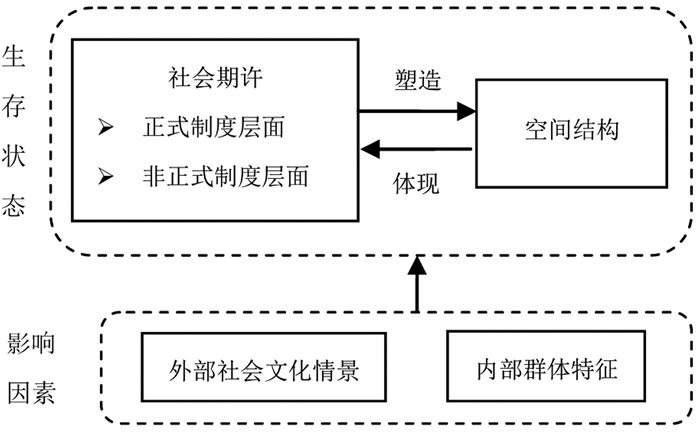

流动摊贩一直在阳朔西街规模性地存在着。两次调研的统计发现,每晚阳朔西街的流动摊贩都接近200人,以中老年女性为主。其中,商品售卖型摊贩(包括饮食类摊贩、服装类摊贩、玩具类摊贩、礼品类摊贩)约占五分至四,服务售卖型摊贩组织(包括艺术类摊贩、街头歌手)约占五分之一。游客一般从傍晚六点开始大量涌入西街游览参观,流动摊贩便也在此时开始在西街主干道及其支路摆摊经营,他们将摆放衣服的架子、展示货物的桌椅直接搬至西街步行街中央,占用公共空间进行经营活动。流动摊贩巧妙地利用西街的街道地形划分出了不同的经营区域位置,通过实地观察以及对相关人员访谈,笔者将阳朔西街流动摊贩的空间分布进行了整体概况的总结,见表 1。

| 表 1 阳朔西街流动摊贩的空间分布状况 Tab.1 The Spatial Distribution of Tourism Vendors in West Street Yangshuo |

在空间正式制度与非正式制度的共同作用下,这些流动摊贩在日常实践中发展出一套“安适其位”的空间生存策略,具体表现为在面临官方治理行动时的“避让而不退出”。流动摊贩主动地避开城管的执法,他们一般在整治期间选择休息,在日常巡逻期间仔细观望、伺机而动。受访的流动摊贩向笔者介绍到,“大多数时间城管都不是真的要来驱赶我们,但我们还是要配合往路两边移,不要让他们为难。有领导来的话,检查时我们就往旁边的小巷子里面躲,有时候那天就干脆不出来摆摊”(TF22)。每晚的七点至十点是城管巡逻执法时间,基本是会以每半小时一次的频率在西街来回巡逻,流动摊贩会主动撤离到附近的小巷、支路上,等到城管巡逻的走后又回到西街主干道中央。另外,在面对城管较为严格的执法时,流动摊贩会迅速撤离,利用街道复杂的物理空间地形隐藏自身,比如躲进商店、小巷这种具备隐蔽性的空间以逃避检查。一位流动摊贩说道,“我们在西街上一看到城管过来就跑,跑进小巷子里面,或者是躲进别人的店铺里面”(TF6)。如若发现城管的检查松散随意,商贩就会继续摆摊或者离开步行街中间,转移到道路旁边。

5 西街流动摊贩“安适其位”的影响因素阳朔西街的流动摊贩尽管被官方在正式制度层面认定为“不得其所”,但在非正式制度层面与旅游经营活动中基本处于“安适其位”的状态,并且也在空间结构上表现为“安适其位”,有效地实现在西街的时空嵌入。本研究认为西街流动摊贩能够实现“安适其位”的生存状态主要有两方面的原因:流动摊贩内部群体特征与外部社会文化情景。

5.1 内部群体特征因素西街流动摊贩通过对自身灵活流动性的运用以及主动地规范化提升,有效消解了正式制度层面所形塑出的空间规范,也促进了其他使用者对其空间意义的重新认识。

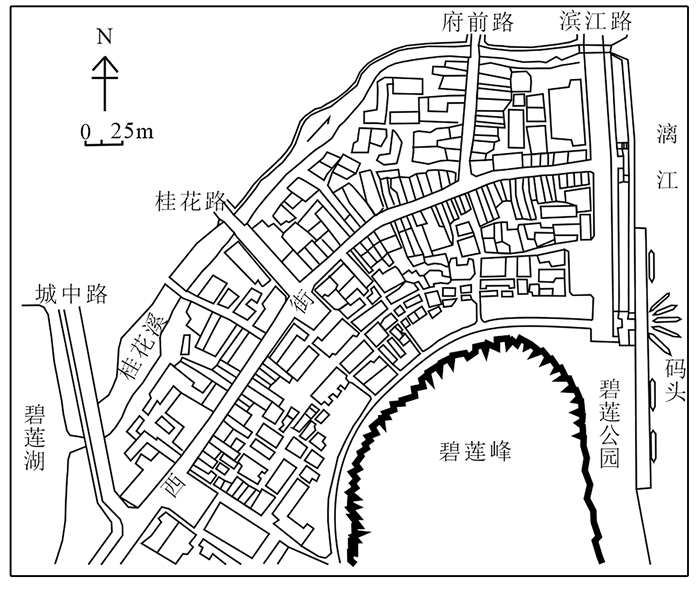

5.1.1 灵活流动性马克思主义地理学者在关注边缘群体的空间政治过程中发现,边缘群体在面临空间管理者或权力主导者的管制与规训时,会通过日常生活实践进行能动性响应[25],而日常生活实践中所形成的一整套弱者抵抗的战术往往会逐渐消解掉空间管理者的战略实施[26],从而塑造出差异性的空间政治。已有研究指出,流动摊贩的灵活流动性是其进行具有能动性的日常生活抵抗实践的基础[20],西街流动摊贩在面对官方治理时便巧妙利用街道地形与执法人员的时空规律进行有效的时空嵌入(见表 1)。为了加强自身的灵活流动性,西街流动摊贩的经营辅助工具一般都是较小且容易携带、移动的(见表 2),较大的三轮车与小货柜也都改造可伸缩的方式以方便商品展示,另外,支架与小货柜等辅助工具都改装安置了底轮以加强流动摊贩的灵活流动性。

| 表 2 阳朔西街流动摊贩的辅助工具及其特点 Tab.2 Auxiliary Tools and Their Characteristics of Tourism Vendors in West Street Yangshuo |

另外,西街摊贩还积极运用社会关系网络灵活地应对官方的空间治理行动。他们基于共同的群体特征自动相互识别,并形成了临时的互助或联合关系[27],并通过微信群进行日常交流(TF2、TF19)与城管巡查信息共享(TF19、TF25)。另外,部分流动摊贩背后所隐藏的人际关系网络也为他们灵活应对城管执法提供了支撑。这些流动摊贩经常通过与政府相关工作人员的熟人关系为自己的摆卖争取便利,这也给官方治理带来了很多障碍,并为流动摊贩的“安适其所”提供了重要条件。

5.1.2 规范化提升西街流动摊贩逐渐主动地进行规范化提升,对官方治理背后的关于秩序与环境的理性逻辑进行正面回应,从而缓解社会施加于其身的负面刻板印象认知[28]。在官方治理过程中,流动摊贩一直被贴以“脏乱差”与“不诚信”等标签,而西街摊贩在经营过程中主动进行自我约束以避免负面评论的发生。在一次观察过程中,笔者发现将近六点时有一辆售卖臭豆腐的三轮车推进了西街主干道进行经营,不一会旁边的摊贩就上去告知主干道严禁饮食类摊贩的存在,同时还要求此摊主打扫好卫生后就迅速撤离至其他街道,这些流动摊贩向笔者透露,“经常会有这样的情况,我们都会上去说,不然他们被投诉了或者城管发现了后我们就会遭殃,到时候又是全部清理管制”(TF23)。周边的商铺店主也纷纷表示,“这两年摊贩的素质比较高了,不乱摆乱丢了”(DP4)。另外,流动摊贩之间还自我约定了位置关系,基本不会出现造成秩序混乱的现象,特别是西街口的街头歌手从之前的经常同时表演、各自为营转变到现在的轮流表演,这使得西街口的饭店不再像之前那般嘈杂混乱。歌手之间的相互协调保证了表演的有序性,提高了空间氛围,获得了政府、饭店的接纳。

5.2 外部社会文化情景因素空间规范受到社会文化情景的形塑,流动摊贩的空间生存状态在当代中国和谐稳定的社会话语的背景下逐渐由被排斥转变为被包容。另外,西街流动摊贩因在旅游场域被作为吸引物系统的重要组成部分,得到了多元空间使用者的认可,由此也强化了其在非正式制度层面与空间结构上的“安适其位”。

5.2.1 和谐稳定的社会话语黄耿志等学者在研究城市摊贩时指出,政府松紧结合的管理模式与流动摊贩现象长期存在的原因,很大程度上是源于中国社会长期推行的和谐稳定治理话语[29]。对流动摊贩进行排他性整治,不仅会引发街头暴力冲突,同时还可能因断绝贫困者的生计而导致不稳定事件,由此引发更加激烈的社会冲突,所以政府在治理过程中一直需要做到松紧结合[30]。

西街流动摊贩中有一大部分是劳动能力较低的中老年妇女,行动相较迟钝,城管在执法过程中担心执法力度过强会伤及这部分中老年妇女商贩的人身安全而引起纠纷,所以执法人员对这部分商贩往往采取较温和的方式进行管制。受访者纷纷谈到,“以前也被城管收过东西啊,那时候城管抢我们老人家东西的时候,老人家摔了一下,他就不敢抢了。以前在哪里摆城管都抢,现在照顾老人家就给她摆”(TF11)。在长期的和谐稳定社会话语的影响下,阳朔政府难以对西街流动摊贩进行根本性的整治,而又在近年来社交媒体的帮助下政府管理者更难采取严格的执法措施,由此也塑造了西街流动摊贩“安适其位”的空间生存状态。

5.2.2 旅游场域的特殊性随着旅游的发展,西街的社区居民基本都将房屋租售给外来经营者并从空间中撤离,西街的空间“内部人”也逐渐演化为游客、店铺经营者与政府管理人员这三大群体,他们对流动摊贩的态度总体上是积极的。在旅游场域中,西街流动摊贩售卖的商品虽然多样,但经由不断的整治与协商,这些商品现在基本都是一些新奇有趣的小玩具,以及具有地方元素的手工艺品或者旅游纪念品,广受游客喜爱,流动摊贩也因此成为西街的旅游吸引物系统的重要组成部分。由于售卖的商品比较契合目的地文化并满足了游客需求,西街流动摊贩还得到了政府管理人员的包容性默许与宽松管理。一位流动摊贩表示,“2010年左右那时候在这一块摆摊大部分都是老年人,最早是卖水果的比较多,不过后来城管就看到就收,对水果抓得特别严。后来他们卖一些具有地方元素的手工艺品或者旅游纪念品,城管基本都没怎么管了,而且有时候领导视察会提前透风说不要出来”(TF16)。另外,艺术类摊贩与街头歌手还得到了西街店铺经营者热烈欢迎,这些流动摊贩的经营活动吸引了游客的驻足观看,为周边店铺带来了人气。西街口的几大饭店经营者甚至还与歌手达成协议,要求歌手保证每天能保证到其饭店演唱一个半小时。由此可见,西街流动摊贩因旅游场域的特殊性而被赋予了旅游吸引物功能,和周边商家的关系也由单纯的竞争关系演化为互惠关系,由此得到这些空间内部人的认可。

6 结论与讨论本研究在克里斯威尔所提出的“不得其所”与“安适其位”这对概念的基础之上,结合弱势群体的空间生存状态,建立了“不得其所”与“安适其位”的理论分析框架,并以此分析了阳朔西街流动摊贩的空间生存状态及其影响机制。相关研究已经认识到流动摊贩的积极社会意义,并讨论了流动摊贩的能动性响应与替代性治理政策的失效,但却无法突破流动摊贩在政策文本中被认定为“不得其所”的框架限定。本研究则通过“不得其所”与“安适其位”的理论视角,认为流动摊贩的空间生存状态并非仅受到正式制度层面所塑造的社会期许框架所限定[11],同时还受到多元空间使用者在日常生活实践中所形塑的非正式制度层面的社会期许所影响,由此揭示出空间的政治性本质及其背后所隐藏的权力关系与社会结构。实际上,社会期许所塑造的空间规范是包含正式制度与非正式制度两个层面的,而已有研究重点讨论的是正式制度背景下流动摊贩的“不得其所”及其能动性响应,本研究则将这两个层面的空间规范同时展现出来,并认为它们共同塑造出了阳朔西街流动摊贩的“时空嵌入”空间结构,这同时也丰富了以往对流动摊贩时空分布规律的解释。

正如克里斯威尔所说,空间规范并不是一成不变的,随着社会文化的发展,事物与行为在空间中的生存状态也是处于“不得其所”与“安适其位”的动态发展过程中[11]。以往研究聚焦于讨论流动摊贩基于自身群体特征进行的能动性响应,由此展现日常生活抵抗的巨大力量[18, 19],而本研究认为社会文化情景因素也是不可或缺的,并且这可能是促进边缘群体真正实现“合法性”存在的可能路径。正如同阳朔西街流动摊贩案例中,当代中国和谐稳定的社会话语,以及旅游场域中流动摊贩被作为吸引物组成部分,这两方面的原因不仅强化了空间使用者对流动摊贩积极的空间意义认知,同时还促进空间管理者对其排斥性管理方案与行动的反思。

本研究不仅为理解弱势群体的空间生存状态提供了理论分析框架,同时也将旅游地与城市街区的流动摊贩治理提供实践启示。一方面,我们需要突破“正规本位主义”去认识流动摊贩的非正规性[2],从而呼吁一种包容与接纳,而非排斥与改造的替代性治理方案的出现;另一方面,不同区域应该结合其特定的社会文化背景与空间特征对流动摊贩的社会意义进行地方性理解,重视非正式制度层面的空间规范对流动摊贩治理的影响,并以此形塑出具有多元的流动摊贩治理模式。特色旅游街区与夜市应该积极探索流动摊贩的空间合法性存在模式,并引导其实现组织化规范管理,从而促进旅游地的可持续发展。

实际上,流动摊贩在发展中国家不仅是一个历史现象,在现代社会中也具有显著的社会意义。作为重要的旅游就业方式,流动摊贩自20世纪末以来在发展中国家的旅游快速发展过程中扮演着重要角色,不仅有效弥补了目的地发展初期旅游供给的薄弱环节,同时也为社区居民提供了参与旅游发展的路径[31, 32]。然而,发展中国家对流动摊贩的治理模式却没能立足于其独特的社会文化情景,而是学习西方国家的空间排斥管理方式,这使得现实情景中的冲突事件频发。尽管西方学者从空间正义的视角对城市摊贩治理政策进行了诸多批判,但社会文化情景的差异使得他们忽视或低估了流动摊贩的社会意义,这种意义在旅游地尤为突显。

我们同时也需要认识到,即使流动摊贩对旅游地的积极空间意义得到了充分肯定,但这并没有改变流动摊贩在正式制度层面的“不得其所”,一旦涉及到利益冲突,流动摊贩又将会遭受到严格管制,也就是说这种差异性空间政治并未完全实现[9]。那么,旅游场域是否会成为推动流动摊贩塑造差异性空间政治的关键?推动流动摊贩在地方政策文本中得以“合法性”认可的潜力是否能够又如何转换为事实?这些都有待长期性跟踪关注。

致谢: 感谢中山大学旅游学院王学基博士、庞兆玲博士、广东财经大学地理与旅游学院黄秀波博士对本文初稿提出的建设性意见;感谢两名匿名审稿人提出的宝贵修改意见。| [1] |

Harvey D. Neoliberalism and the city[J]. Studies in Social Justice, 2007, 1(1): 2-13. DOI:10.26522/ssj.v1i1.977 |

| [2] |

Smith N. The New Urban Frontier:Gentrification and the Revanchist City[M]. London: Routledge, 2005: 210-232.

|

| [3] |

杨昀, 保继刚. 旅游大发展阶段的治理困境——阳朔西街市场乱象的特征及其发生机制[J]. 旅游学刊, 2018, 33(11): 16-25. [Yang Yun, Bao Jigang. Governance dilemmas in tourist destinations' rapid development:Market chaos in Yangshuo West Street[J]. Tourism Tribune, 2018, 33(11): 16-25.] |

| [4] |

Yatmo Y A. Street vendors as "out of place" urban elements[J]. Journal of Urban Design, 2008, 13(3): 387-402. DOI:10.1080/13574800802320889 |

| [5] |

Timothy D J, Wall G. Selling to tourists:Indonesian street vendors[J]. Annals of Tourism Research, 1997, 24(2): 322-340. |

| [6] |

Henderson J C, Yun O S, Poon P, et al. Hawker centres as tourist attractions:The case of Singapore[J]. International Journal of Hospitality Management, 2012, 31(3): 849-855. DOI:10.1016/j.ijhm.2011.10.002 |

| [7] |

黄耿志, 薛德升, 徐孔丹, 等. 中国大城市非正规公共空间治理——对城市流动摊贩空间疏导模式的后现代反思[J]. 国际城市规划, 2019, 34(2): 47-55. [Huang Gengzhi, Xue Desheng, Xu Kongdan, et al. Governance of informal public space in urban China:A postmodern critique of spatial formalization of urban street vending[J]. Urban Planning International, 2019, 34(2): 47-55.] |

| [8] |

Boonjubun C. Conflicts over streets:The eviction of Bangkok street vendors[J]. Cities, 2017, 70: 22-31. DOI:10.1016/j.cities.2017.06.007 |

| [9] |

MacLeod G. From urban entrepreneurialism to a "revanchist city"? On the spatial injustices of Glasgow's renaissance[J]. Antipode, 2002, 34(3): 602-624. DOI:10.1111/1467-8330.00256 |

| [10] |

黄耿志, 李天娇, 薛德升. 包容还是新的排斥?——城市流动摊贩空间引导效应与规划研究[J]. 规划师, 2012, 28(8): 78-83. [Huang Gengzhi, Li Tianjiao, Xue Desheng. Inclusiveness or exclusiveness? Vendor space effects and planning[J]. Planners, 2012, 28(8): 78-83.] |

| [11] |

Cresswell T. In Place-Out of Place:Geography, Ideology, and Transgression[M]. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1992: 1-145.

|

| [12] |

陈霄. 宁波老外滩酒吧街的不得其所与地方建构[J]. 地理研究, 2014, 33(7): 1217-1229. [Chen Xiao. Out of place and place constructing in Oldbund in Ningbo[J]. Geographical Research, 2014, 33(7): 1217-1229.] |

| [13] |

Cross J. Street vendors, and postmodernity:Conflict and compromise in the global economy[J]. International Journal of Sociology and Social Policy, 2000, 20(1/2): 29-51. DOI:10.1108/01443330010789061 |

| [14] |

Eidse N, Turner S. Doing resistance their own way:Counter-narratives of street vending in Hanoi, Vietnam through solicited journaling[J]. Area, 2014, 46(3): 242-248. DOI:10.1111/area.12107 |

| [15] |

Xue D, Huang G. Informality and the state's ambivalence in the regulation of street vending in transforming Guangzhou, China[J]. Geoforum, 2015, 62: 156-165. DOI:10.1016/j.geoforum.2015.04.012 |

| [16] |

Onodugo V A, Ezeadichie N H, Onwuneme C A, et al. The dilemma of managing the challenges of street vending in public spaces:The case of Enugu city, Nigeria[J]. Cities, 2016, 59: 95-101. DOI:10.1016/j.cities.2016.06.001 |

| [17] |

崔占峰, 吴浩宇. "摊"经济70年:城市治理中的"嵌入性"弹性治理逻辑[J]. 经济问题, 2019(6): 1-10. [Cui Zhanfeng, Wu Haoyu. "Stall" economy for 70 years:The logic of "embedded" flexible governance in urban governance[J]. On Economic Problem, 2019(6): 1-10.] |

| [18] |

黄耿志, 薛德升. 1990年以来广州市摊贩空间政治的规训机制[J]. 地理学报, 2011, 66(8): 1063-1075. [Huang Gengzhi, Xue Desheng. Geographical journal of the discipline mechanism of space politics for street vendors in Guangzhou since 1990[J]. Acta Geographica Sinica, 2011, 66(8): 1063-1075.] |

| [19] |

Eidse N, Turner S, Oswin N. Contesting street spaces in a socialist city:Itinerant vending-scapes and the everyday politics of mobility in Hanoi, Vietnam[J]. Annals of the American Association of Geographers, 2016, 106(2): 340-349. |

| [20] |

Huang G, Zhang H, Xue D. Beyond unemployment:Informal employment and heterogeneous motivations for participating in street vending in present-day China[J]. Urban Studies, 2018, 55(12): 2743-2761. DOI:10.1177/0042098017722738 |

| [21] |

玛丽·道格拉斯.洁净与危险[M].黄剑波, 译.北京: 民族出版社, 2008: 1-6. [Douglas M. Purity and Danger[M]. Huang Jianbo, trans. Beijing: The Ethnic Publishing House, 2008: 1-6.]

|

| [22] |

Lofland L H. A World of Strangers:Order and Action in Urban Public Space[M]. Prospect Heights IL: Waveland Press, 1973: 1-21.

|

| [23] |

孙九霞, 黄秀波, 王学基. 旅游地特色街区的"非地方化":制度脱嵌视角的解释[J]. 旅游学刊, 2017, 32(9): 24-33. [Sun Jiuxia, Huang Xiubo, Wang Xueji. The de-localization tendency of tourism streets:Based on the perspective of institutional disembeddment[J]. Tourism Tribune, 2017, 32(9): 24-33.] |

| [24] |

桂林生活网.旅游名县怎能与脏乱相伴?阳朔县城综合大整治[EB/OL]. (2005-11-10)[2019-10-05]. http://www.yangshuo.gov.cn/jrys/shdt/200511/t20051115_313520.htm. [Guilin life network. Can tourism county be accompanied by dirty? comprehensive renovation of Yangshuo[EB/OL]. (2005-11-10)[2019-10-05]. http://www.yangshuo.gov.cn/jrys/shdt/200511/t20051115_313520.htm.]

|

| [25] |

詹姆斯·C·斯科特.弱者的武器: 农民反抗的日常形式[M].郑广怀, 张敏, 何江穗, 译.南京: 译林出版社, 2007: 47-64. [Scott C J. Weapons of the Weak[M]. Zheng Guanghuai, Zhang Min, He Jiangsui, trans. Nanjing: Jiangshu People's Press, 2007: 47-64.]

|

| [26] |

孙九霞, 周一. 日常生活视野中的旅游社区空间再生产研究——基于列斐伏尔与德塞图的理论视角[J]. 地理学报, 2014, 69(10): 1575-1589. [Sun Jiuxia, Zhou Yi. Study on the reproduction of space of tourism community from the perspective of everyday life:Based on theories of Lefebvre and De Certeau[J]. Acta Geographica Sinica, 2014, 69(10): 1575-1589.] |

| [27] |

Bayat A. Un-civil society:The politics of the "informal people"[J]. Third World Quarterly, 1997, 18(1): 53-72. DOI:10.1080/01436599715055 |

| [28] |

崔占峰, 王剑锋. 城市治理中的"软法"逻辑:摊贩的利益组织化与协商治理[J]. 湖南科技大学学报(社会科学版), 2018, 21(6): 98-104. [Cui Zhanfeng, Wang Jianfeng. Soft law logic in urban governance:Organization of vendor's interest and deliberative governance[J]. Journal of Hunan University of Science & Technology (Social Science Edition), 2018, 21(6): 98-104.] |

| [29] |

Huang G, Xue D, Li Z. From revanchism to ambivalence:The changing politics of street vending in Guangzhou[J]. Antipode, 2014, 46(1): 170-189. DOI:10.1111/anti.12031 |

| [30] |

秦波, 孟青. 我国城市中的街头商贩:政策思辨与规划管理[J]. 城市发展研究, 2012, 19(2): 83-87, 93. [Qin Bo, Meng Qin. Street vendors in the cities:Policy debate and planning management[J]. Urban Development, 2012, 19(2): 83-87, 93.] |

| [31] |

Martínez L, Short J R, Estrada D. The diversity of the street vending:A case study of street vending in Cali[J]. Cities, 2018, 79: 18-25. DOI:10.1016/j.cities.2018.02.018 |

| [32] |

Cukier J, Wall G. Informal tourism employment:Vendors in Bali, Indonesia[J]. Tourism Management, 1994, 15(6): 464-467. DOI:10.1016/0261-5177(94)90067-1 |