2. 陕西学前师范学院, 西安 710100

2. Shaanxi Xueqian Normal University, Xi'an 710100, China

改革开放以来,中国经济保持了长期的高速增长,而随着国内外发展环境和条件发生变化,中国经济过去主要依赖要素投入、投资驱动、外需拉动、规模扩张的粗放型增长模式不再具有可持续性,已正处于转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的转型攻关期。党的十九大报告明确指出中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,2017年12月召开的中央经济工作会议再次强调,“中国特色社会主义进入了新时代,中国经济发展也进入了新时代,基本特征就是中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段”。

什么是区域高质量发展,又该怎么衡量?首先,从高质量发展的内涵上看,狭义的高质量发展是指经济高质量的发展,例如任保平[1]认为高质量发展是以新发展理念为指导的经济发展质量状态,是经济发展的有效性、充分性、协调性、创新性、持续性、分享性和稳定性的综合,是生产要素投入低、资源配置效率高、资源环境成本低、经济社会效益好的质量型发展水平。金碚[2]则认为,高质量发展是能够更好满足人民不断增长的真实需要的经济发展方式、结构和动力状态。而广义高质量发展的内涵囊括了更多维度,特别是党的十八大以来,学界对高质量发展的评价维度与关注点逐渐从单一的经济发展逐渐转变为经济、社会与生态环境的协同发展。例如牛桂敏[3]等与周永道[4]等按照“五位一体”的战略布局,从将经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设设为一级指标,构建了衡量区域综合发展的指标体系;肖宏伟[5]与朱启贵[6]等按照全面建设小康社会的整体要求,从经济、民主法制、人民生活、文化和生态文明五个维度构建了区域发展指标体系;易昌良[7]与杨新洪[8]等则依据“五大发展理念”构建了衡量区域发展的指标体系。上述文献尽管是从不同角度和理论出发,对区域高质量发展的内涵进行了解析并在此基础上构建了评价体系,但基本上都摆脱了过去“唯GDP论”的单一增长模式,更加注重区域发展的社会性与可持续性。

同时,现有关于高质量发展评价的文献大多采用统一的指标体系和权重设定的方法来评价不同区域的发展,这保证了评价方式的一致性原则,但却忽视了区域发展的空间异质性。地理空间具有非均匀性,不同区域有着自然本底的差异性。对于那些在主体功能区划分中主要承担生态保护功能地区而言,其并不能像经济和人口承载力较高、城镇化水平较高的地区那样,享受集聚经济和规模经济发展带来的GDP增长,而高水平经济发展也往往会伴随大量的地方财政收入与高水平的基础设施和公共服务。如果对所有存在空间异质性的区域施以同样的判别标准,就可能高估那些牺牲资源环境为代价换取经济增长的地区的发展质量,而低估那些主要提供生态产品的、因限制或禁止开发而导致经济社会发展较为落后的地区的发展质量。为此,本文尝试从经济—社会—资源环境三维空间均衡发展的视角来测度区域的高质量发展水平。即当一个区域三个维度都达到了较高发展水平,才认为是高质量发展的区域,反之亦然。

具体而言,本文首先从空间均衡视角出发来定义区域高质量发展的内涵,并借用多系统耦合和耦合协调的概念与衡量方法,构建了区域高质量发展的空间均衡度与空间均衡发展度两个指标来衡量区域高质量发展水平,并在此基础上构建了区域高质量发展的评价体系,运用2017年陕西省10个地级市的数据进行了区域高质量发展的状态评价,以期丰富对高质量发展内涵的认识,也为有关部门相关决策提供参考。

2 空间均衡视角下区域高质量发展的内涵空间均衡具有双重含义,一种是指不同空间在某一种事物发展上的均衡,而另一种是指在同一空间中不同事物发展的均衡。例如研究不同区域经济发展差异、居民收入区域不平等与区域间公共服务非均等化等空间失衡现象,隶属于第一层含义;而同一区域经济发展水平很高,但社会保障很低或生态环境不可持续发展,属于第二层意义上的空间失衡。本文在此讨论的空间均衡属于第二层面上的空间均衡。

针对第二个层次上的空间均衡研究,多围绕经济、社会与生态的“三维均衡”展开。党的十八大报告指出,“要按照人口资源环境相均衡、经济社会生态效益相统一的原则,控制开发强度,调整空间结构,促进生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀”。而只注重于经济效益的工业化和城市化是不可持续的,不可持续的核心在于资源环境上限的约束,资源供给有上限的要求,环境有合理容量的要求,当突破了环境的合理容量和资源上限的要求,区域发展最终将会是崩溃性的[9]。所以空间均衡视角下的区域高质量发展最终是要实现以人为核心的经济、社会、生态的综合发展,这种空间均衡意味着经济、社会、资源与环境协调发展的一种空间上的“帕累托效率”最优状态[10]。

在“经济—社会—生态”的三维空间均衡框架下,区域高质量发展的有着两个层面的内涵。由于不同空间尺度下的区域都存在地理本底条件的差异性,各地区空间高质量发展面临的条件各不相同,需要通过空间开发供给能力与保护需求相匹配以及区际之间的分工协调实现空间协调发展,主体功能区战略的制定和实施也正是在此基础上提出的[11]。例如,“三江源、祁连山等生态功能重要的地区,就不宜发展产业经济,主要是保护生态,涵养水源,创造更多生态产品;区域中心城市等经济发展条件好的地区要集约发展,提高经济和人口承载能力;贫困地区要提高基础设施和公共服务水平,全力保障和改善民生”[12]。因此,对存在空间异质性的区域发展质量进行评价,就要充分考虑各个区域的自然本底差异,强调人类的生产空间与生活空间的发展要与生态空间的资源环境承载能力相适应,即强调在一定的空间尺度下实现经济、社会和生态环境三个方面的均衡。这是空间异质性条件下区域高质量发展的第一层面的含义,重点在空间均衡。而第二个层面的含义就是不仅要考虑空间均衡,更要考虑空间均衡意义上的区域发展,要将低水平的区域发展空间均衡与高水平的区域发展空间均衡区别开来。也就是在一个空间内,既要有经济层面的发展,又能实现以“人的发展”为中心的社会公平和发展,还能保持资源环境的可持续发展。

3 研究区域与研究方法 3.1 研究区域概况陕西地处我国内陆中心腹地(105°29'—111°15'E,31° 42' —39°35'N),总面积20.58万平方公里,是进入大西北的门户,具有承东启西、连接南北的区位之便。陕西省经济发展水平与人口分布的空间差异较大,2017年关中(西安、宝鸡、铜川、咸阳、渭南)、陕北(榆林、延安)、陕南(商洛、安康、汉中)三大区域经济总量结构为64.6:21.4:14.0,人口分布结构为63.1:14.8:22.1。资源与环境方面,关中地区资源与环境承载能力较强,陕北与陕南地区生态环境较为脆弱,主体功能区划分中多为限制开发与禁止开发区域。习近平《在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上的讲话》中指出,“沿黄河各地区要从实际出发,宜水则水、宜山则山,宜粮则粮、宜农则农,宜工则工、宜商则商,积极探索富有地域特色的高质量发展新路子”[12]。陕西省是黄河的重要流经地,人口、经济、生态环境空间分布的异质性强,将陕西省作为案例研究地,探讨陕西省地级市尺度的区域高质量发展,对于如何促进黄河流域生态保护与高质量发展具有重要启示。

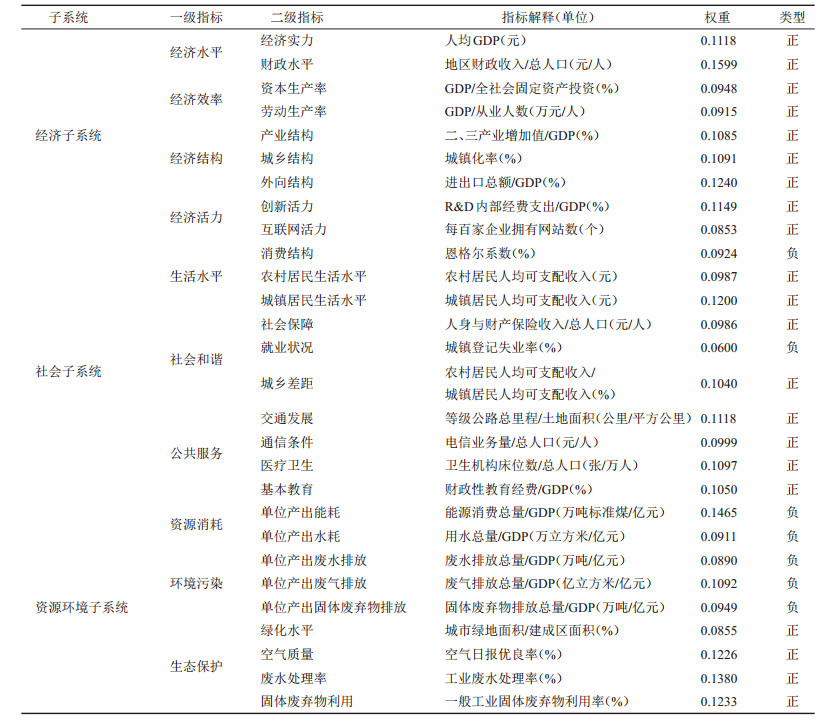

3.2 研究方法与数据来源 3.2.1 评价指标体系构建按照上述空间均衡视角下经济—社会—生态的三维框架以及对区域高质量发展的定义,本文将区域高质量发展划分为经济、社会与资源环境三个子系统。依据指标选择的完备性、科学性、独立性与可操作性等基本原则,本文综合采用了理论分析、频度统计与专家咨询等方法对三个子系统的一级指标和二级指标进行筛选和确定。首先在CNKI数据库中根据“高质量发展”的主题词进行搜索,分别按照最近年份排序与引用频率统计由高至低进行排序,并分别截取前50和前20篇文献用以指标选取的文献参考;其次根据8名该领域专家的建议,按照指标选取的完备性原则,确定三个子系统的一级指标,其中经济子系统包括经济水平、经济结构、经济效率与经济活力4个一级指标;社会子系统包括了生活水平、社会和谐与公共服务3个一级指标;资源环境子系统包括了资源消耗、环境污染、生态保护3个一级指标;最后结合指标选择的科学性、独立性与可操作性原则以及相关文献[13-18]选取指标的经验,确立了28个二级指标(见表 1)。

| 表 1 区域高质量发展评价体系及权重 Tab.1 Evaluation System and Weight of Regional High-Quality Development |

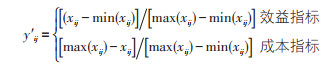

(1) 首先依照表 1提供的二级指标体系,构建包含m个地级市与n维指标的原始数据矩阵X =(xij)m × n其中xij为第i个城市第j项指标的原始数值。首先对不同效益型(正向)指标与成本型(负向)指标分别进行标准化处理消除原始数据的不同量纲带来的影响,其中y′ij是标准化之后的值。

|

(1) |

因上述标准化过程会使得一些数据取零值,而后续对于信息熵的计算涉及到对数加权,为使所有数据在标准化之后仍有意义,将坐标轴左移一个单位,即yij = y′ij+ 1 [19]。

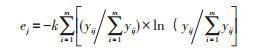

(2) 指标权重计算。继而利用信息熵来确定指标权重的方法能根据数据序列自身所包含的客观信息,经过对比数据之间的联系强度与各个指标所蕴含的信息量来确定指标体系中各项指标的权重,这样可以尽量减少人为赋权的主观性以及多变量间信息的重叠程度,其公式为:

|

(2) |

其中k =1 lnm

|

(3) |

上式中,k代表波尔茨曼常量;ejr代表第r个子系统中第j项指标的熵;wjr代表第r个子系统第j项指标的信息熵权重。

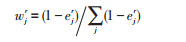

(3) 指标贡献度。考虑三个子系统的特征不同而且相互影响,在此采用线性加权法来测度子系统对总系统的贡献度。计算的公式为:

|

(4) |

上式中,U1、U2、U3分别代表经济、社会与资源环境子系统的发展质量综合指数。

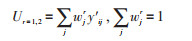

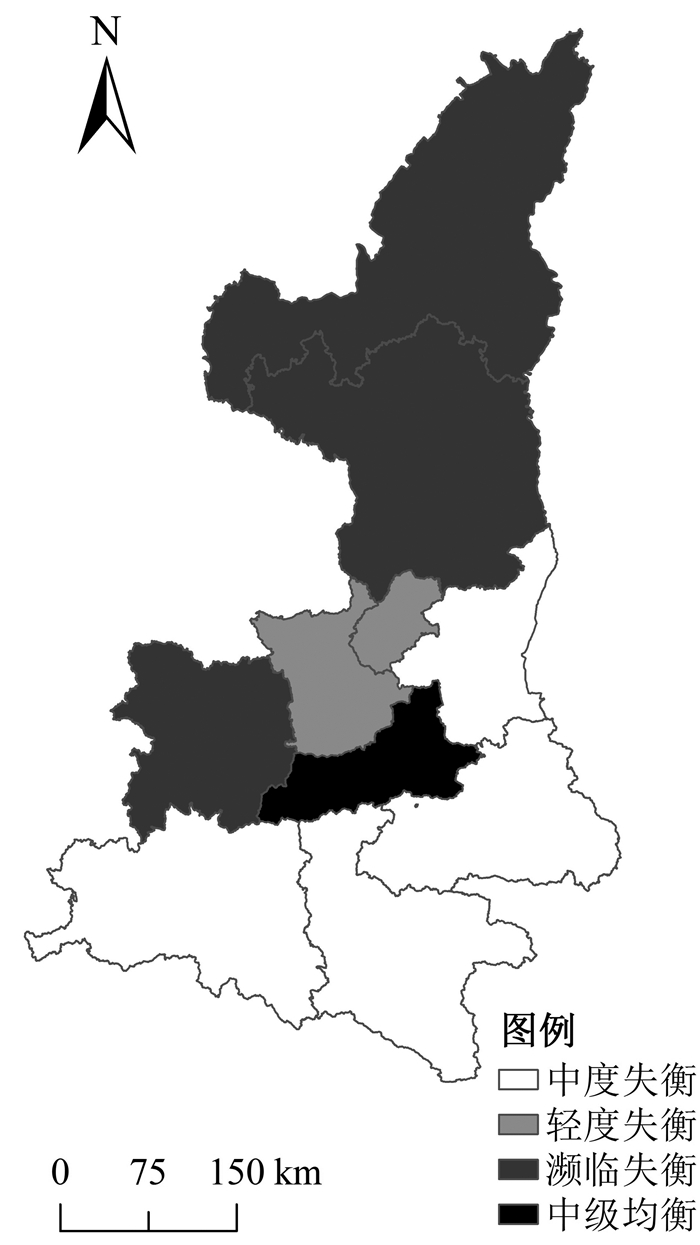

3.2.3 空间均衡度与空间均衡发展度的衡量方法(1) 空间均衡度衡量方法。物理学的耦合概念,是指在某种途径的影响下,各个子系统相互作用和影响的现象,而耦合度便是衡量这种相互影响的作用程度。而在一定空间尺度下的经济、社会与资源环境的发展水平均衡,也是与其含义大致一致,所以可以借用耦合度的衡量方式来衡量三个子系统的空间均衡度,其公式为[20]:

|

(5) |

上式中,C为空间均衡度,C ∈ [0, 1],C值越大,表明空间均衡度越高,反之亦然。

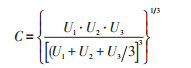

(2) 空间均衡发展度衡量方法。因为各个区域发展水平的差异,有时就会出现两个子系统的发展水平都较低的情况下,但却出现了较高的空间均衡度。为了将低水平的区域发展空间均衡与高水平的区域发展空间均衡区别开来,借用耦合协调度[21]的衡量方式来衡量发展意义上的空间均衡,空间均衡发展度的公式为:

|

(6) |

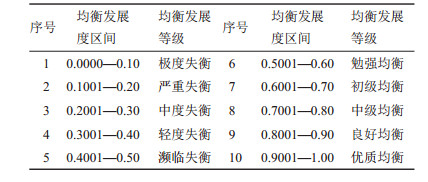

上式中,T为综合评价指数,α、β、γ为待定系数,考虑两子系统之间相辅相成关系,将α、β、γ都赋值为1/ 3,同时为了更加明了地反映三个子系统之间的耦合协调度,本文采用均匀分布函数法来划定耦合协调度的区间和等级(详见表 2) [22]。

| 表 2 空间均衡发展度等级划分标准 Tab.2 Criteria for Classifying the Degree in Spatial Equilibrium Development |

本文各个二级指标描述的原始数据来源于2018年的《陕西省统计年鉴》、《陕西区域统计年鉴》、《中国城市统计年鉴》以及陕西省各地级市2017年国民经济和社会发展统计公报、政府工作报告以及环境状况公报。

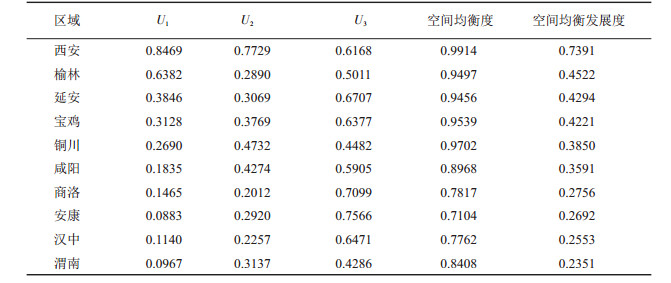

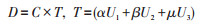

4 案例分析:陕西省区域高质量空间均衡发展的状态评价运用上述方法对陕西省2017年10个地级市的经济、社会与资源环境的发展质量水平以及三者之间的空间均衡度与空间均衡发展度进行侧段,可得到各项指标的权重(见表 1)、经济、社会与资源环境的发展质量综合指数(见表 3、图 1)以及三者之间的空间均衡度(见表 3)与均衡发展度(见表 3、图 2)。

| 表 3 陕西省10个地级市的空间均衡度与均衡发展度 Tab.3 Degrees in Spatial Equilibrium and Balanced Development of 10 Cities in Shaanxi Province |

|

图 1 陕西省经济(a)、社会(b)与资源环境(c)子系统高质量发展的空间分异 Fig.1 Spatial Differentiation of High-Quality Development of Economic, Social and Resource Environment Subsystems in Shaanxi Province |

|

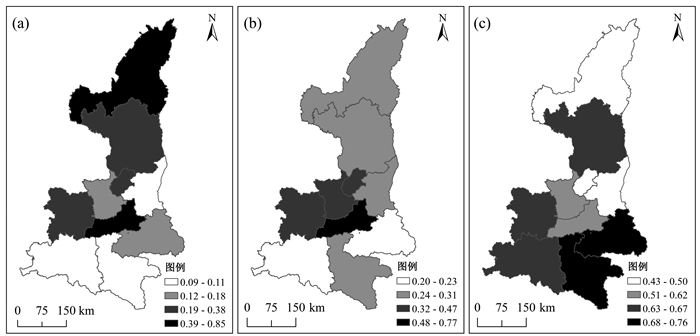

图 2 经济—社会—资源环境三维空间均衡的二维平面映射 Fig.2 Two-dimensional Planar Mapping of Three-dimensional Equilibrium of Economy, Society and Resource Environment |

利用ArcGIS中的最佳自然断裂法(natual breaks),可将陕西省内10个地级市的经济、社会与资源环境的发展质量水平分别划分为4个等级来分析其空间分异状况。

首先从经济发展质量来看,陕西省经济发展质量空间格局的空间等级化明显,呈现西安与榆林两极驱动的空间格局,其中经济发展质量综合指数大于0.50的区域只有省会城市西安与陕北的榆林。处于第二层级的是延安、宝鸡与铜川三市,经济发展质量的综合指数在0.25至0.40之间。咸阳与商洛处于第三层级,汉中、渭南与安康的经济发展质量处于全省的最低层级。在社会发展质量方面,整个陕西省出现明显的“中心化”发展空间格局。除了西安的社会发展质量综合指数达到0.7729之外,其他地级市的社会发展质量综合指数都在0.2—0.5之间。在除西安之外的地区,铜川、咸阳与宝鸡处于陕西省的第二层级,商洛与汉中处于第四层级,其他地级市处于第三层级。在资源环境方面,资源环境呈现南高北低的空间格局,陕南地区的资源环境质量要明显高于关中与陕北地区。其中陕南的商洛与安康都处于第一层级,而汉中的资源环境质量综合指数也达到了0.6471。关中的宝鸡与陕北的延安处于资源环境质量第二层级。关中地区的西安与咸阳则属于第三层级,铜川、渭南与榆林的资源环境则处于第四层级。

4.2 各区域高质量空间均衡发展水平与类型运用上文的公式(5),就可以测算得到陕西省10个地级市经济、社会与资源环境三个子系统的空间均衡度。但因三维框架下的子系统发展水平难以在二维平面上表达,所以这里用各个区域在三维空间上的位置在二维平面上的映射,来表达各个区域经济、社会与资源环境三个子系统之间两两之间的均衡关系(如图 2所示)。由于三个子系统的发展质量综合指数都处于[0, 1]的区间之内,所以这里以0.50为基准线初步判断各个区域的二维空间均衡状态。①从经济与社会发展质量的二维空间均衡来看,只有西安都处于高水平空间均衡,而榆林的社会发展质量水平滞后于经济发展质量水平。陕西省的其他区域都处于经济与社会低水平空间均衡的状态。②从经济与资源环境的二维空间均衡来看,西安与榆林的综合发展指数都较高,二者都大于0.50,处于经济与资源环境高水平空间均衡状态。渭南与铜川处于经济与资源环境低水平空间均衡,咸阳、宝鸡等其他地区则属于经济发展质量水平滞后于资源环境发展质量水平。③抛开经济发展质量维度,单从社会与资源环境的二维空间均衡来看,依然只有西安都处于较高状态,属于二者高水平空间均衡状态;而渭南与铜川也仍然是社会与资源环境发展质量双低的状态,属于社会与资源环境低水平空间均衡状态;咸阳、商洛与汉中等其他7个地级市属于高资源环境发展质量水平与低社会发展水平状态。上述分析只能看出三个子系统发展质量水平的二维空间均衡状况,但总体来看,在三维空间均衡在二维平面的映射上,除经济与社会的二维平面映射有较多区域处于空间均衡状态,其他的两个二维平面映射处于两两均衡(高水平均衡与低水平均衡)的区域并不多。

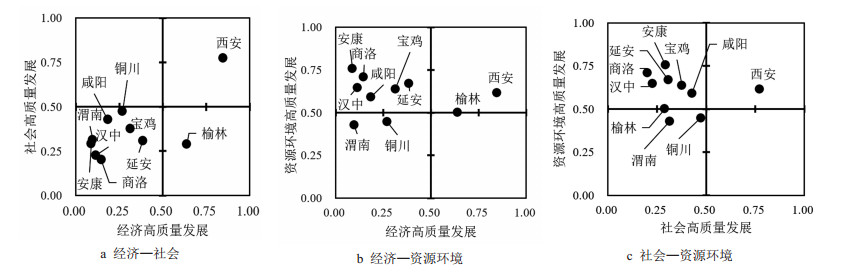

而从经济、社会与资源环境三维空间均衡的状态来看,陕西省10个地级市的空间均衡度都在0.70以上(见表 3)。其中大于0.90以上的三维空间均衡度的区域是西安、榆林、延安、宝鸡、铜川五个地级市,咸阳与渭南的三维空间均衡度在0.80—0.90之间。陕南地区的三个地级市商洛、安康、汉中的空间均衡度处于0.70—0.80之间,其三维均衡度较低的主要原因是资源环境发展质量水平远远高于经济与社会发展质量水平。但同时,也可以看到,三维空间均衡度在0.90以上的5个地级市中,西安的经济、社会与资源环境发展质量综合指数都处于较高水平,而铜川的三个子系统发展质量的综合指数都在0.50以下,属于低水平的三维空间均衡。所以为进一步区分这两种情况,通过公式(6)可以得到发展意义上的各区域空间均衡度,即各个区域的空间均衡发展度。结合表 2的空间均衡发展度类型的划分,陕西省10个地级市的空间均衡发展程度刚好位于4个不同的发展区间,可以分为4个不同的发展类型。总体来看,空间均衡视角下,陕西省10个地级市的高质量发展呈现以西安为中心增长极,西安以东以南地区空间均衡发展度低,西安以西以北地区空间均衡发展度高的空间格局(见图 3)。

|

图 3 陕西省10个地级市的空间均衡发展度 Fig.3 Degrees in Spatial Equilibrium Development of 10 Prefecture-level Cities in Shaanxi Province |

具体来看,在发展意义上能达到空间均衡状态的只有西安市,其空间均衡发展度达到了0.7391,属于中级均衡状态,西安之所以能有如此高的空间均衡发展度,是因为其经济、社会与资源环境子系统的发展质量水平分别达到了0.60以上。西安作为陕西省的省会城市乃至整个西北地区最大的城市,2017年其人口数与GDP分别占整个陕西省的34.44%与45.13%,其城镇化率达到了73.40%,为全省最高。除了这些经济发展必须具备的基础要素之外,衡量高质量经济发展的经济活力与经济结构的5项指标都为陕西省最高。大量的产业和人口在西安集聚,使得西安能够得到集聚经济和规模经济带来的巨大正外部性。在财税留成的现有制度下,经济面的良好运行就会带来大量的财政收入和人均收入,政府部门的高收入就可以为整个区域提供更好的基础设施与公共服务,而居民部门的高收入也可以为居民自身提供更好的生活水平,这些都能够显著提高整个区域的社会发展质量,所以西安的社会发展质量水平也远远地高于其他区域的社会发展质量水平。而西安只能达到中级均衡发展水平,主要是因为资源环境发展质量水平只有0.6168,只能在全省排在第6,所以使得三维空间均衡发展度不高。虽然西安拥有整个案例研究区高水平的经济发展水平,但同时其单位GDP耗水量达到了11.74万立方米/亿元人民币,远远高于其他地区的平均值3.14万立方米/亿元人民币,空气质量以及废水处理率也都处于较低水平,所以使得其资源环境发展质量水平不高。

处于频临失衡状态的区域是榆林、延安、宝鸡3个地级市。以能源化工产业为主导的榆林作为陕西省经济的另一个增长极,2017年GDP总量达到了3361.29亿元人民币,在陕西省仅次于西安。榆林的人均GDP达到了99076.00元人民币,为全省最高。除此之外,人均财政收入、资本生产率、劳动生产率均为陕西省之最。但这种经济高水平增长并没有转化为高水平的基础设施与公共服务,其交通发展、医疗卫生以及基本教育等社会层面发展指标均低于全省平均水平。在资源环境方面,榆林的资源消耗并不是很高,但是衡量环境污染的3个指标都高于全省的平均值,所以导致了资源环境发展质量在全省只排第8位,这也造成了其空间均衡发展度不高。作为传统工业基地的宝鸡市,2017年的GDP虽然只排在陕西省第4位,但依靠近年来装备制造业的发展,其产业结构进一步优化,劳动生产率、经济结构与经济活力都在全省前列。而延安2017年GDP只有1312.59亿元人民币,要低于西安、榆林、咸阳、宝鸡与渭南等区域,但人均GDP仅次于榆林与西安区域,在全省排在第3位。所以延安与宝鸡虽然经济总量并不是很高,但经济发展质量并不低。但延安与宝鸡的经济与社会高质量发展水平都低于0.40,所以空间均衡发展度并不高,仍在三维均衡的框架下处于濒临失衡发展状态。

轻度失衡的区域只包含了咸阳与铜川2个地级市。咸阳与铜川两个区域都是属于经济发展质量滞后于社会与资源环境发展质量的区域,两地的经济发展质量综合指数分别为0.1835与0.2690,但两者的社会与资源环境发展质量综合指数则都在0.40以上。两者的经济发展质量较为滞后的原因不同,咸阳与铜川的GDP总量分别在全省排名第3和最后一位,虽然二者在经济总量上存在着一些差异,但二者在经济发展质量层面有着不同的优势和劣势。铜川市虽然所辖面积小,经济总量排在最后一位,但有着较高的城镇化水平与较优的产业结构,城镇化率(64.20%)仅次于西安,第二三产业增加值占GDP的比重达到了92.96%,仅次于西安与榆林。咸阳虽然在人均GDP、资本与劳动生产率方面高于全省平均水平,但其他衡量经济发展质量的各项指标都低于全省平均水平。所以咸阳与铜川两个区域的经济发展质量并不高,二者处于轻度失衡的状态。

处于中度失衡状态的区域包含了商洛、安康、汉中、渭南4个地级市。其中商洛、安康、汉中三个区域属于经济发展质量低于社会发展质量,而社会发展质量低于资源环境发展质量的区域。安康、商洛、汉中三个区域资源环境发展质量综合指数在全省分别排名第1、2和第4位,而社会发展质量综合指数分别排全省倒数第1、2、4位,经济发展质量综合指数分别排全省倒数1、3、4位。这三个区域处于中度失衡状态的理论逻辑是:三个区域处于陕南地区,陕南地区北靠秦岭、南依巴山,在自然本底的差异性影响下,秦巴山区的地形严重影响了陕南交通建设,再加上陕南地区属于亚热带与暖温带的交界地,季节性降雨量大,导致了该区域自然灾害频繁,难以进行高强度经济建设与国土开发,而经济规模有限与交通建设不足,造成经济发展的交易成本高,而同时经济效率有限;交易成本高与经济效率有限又造成了政府部门与居民部门的收入较低,这又会限制居民生活水平以及基础设施与公共服务水平的提高,从而影响社会发展质量,最后造成经济发展、社会发展与资源环境发展三维框架的空间失衡。渭南虽然经济总量不低,社会发展质量也在全省排第五位,但经济发展质量综合指数在全省范围内仅高于安康,而资源环境发展质量排在全省最后一位。渭南处于中度失衡状态的主要原因是因为经济发展质量严重滞后于社会与资源环境发展质量。衡量渭南经济发展质量水平的人均GDP与劳动生产率都为全省最低,资本生产率、城镇化率与第二三产业增加值占GDP的比重则为全省倒数第二,在这些因素的影响下,渭南的经济发展质量水平并不高。

5 结论与讨论(1) 从陕西各区域经济、社会与资源环境高质量发展水平的空间分异来看,陕西省经济发展质量空间格局的空间等级化明显,呈现西安与榆林“两极驱动”的空间格局;在社会发展质量方面,整个陕西省出现明显的“中心化”发展空间格局;在资源环境方面,资源环境呈现南高北低的空间格局,陕南地区的资源环境质量要明显高于关中与陕北地区。

(2) 从经济—社会—资源环境三维空间均衡的二维平面映射来看:“经济—社会”的二维空间均衡中,只有西安都处于高水平空间均衡,而榆林的社会发展质量水平滞后于经济发展质量水平,其他区域都处于经济与社会低水平空间均衡的状态;“经济—资源环境”的二维空间均衡中,西安与榆林综合发展指数都较高,处于经济与资源环境高水平空间均衡状态,渭南与铜川处于经济与资源环境低水平空间均衡,咸阳、宝鸡等其他地区则属于经济发展质量水平滞后于资源环境发展质量水平;“社会—资源环境”的二维空间均衡中,西安处于高水平空间均衡状态,而渭南与铜川属于社会与资源环境低水平空间均衡状态,咸阳、商洛与汉中等其他7个区域属于高资源环境发展质量水平与低社会发展水平状态。

(3) 陕西各个区域的空间均衡发展度可分为4个不同的发展类型。空间均衡视角下,陕西省10个地级市的高质量发展呈现以西安为中心增长极,西安以东以南地区空间均衡发展度低,西安以西以北地区空间均衡发展度高的空间格局。在发展意义上能达到空间均衡状态的只有西安,处于频临失衡状态的区域是榆林、延安、宝鸡3地,轻度失衡的区域只包含咸阳与铜川2个地级市,处于中度失衡状态的区域包含商洛、安康、汉中、渭南4个地级市。

以往关于区域高质量发展的研究,已经从单一的经济高质量发展分析演变成考虑更多维度的区域综合发展质量分析,在理论层面上进一步拓展了区域高质量发展的内涵,但少有文献从经济、社会与资源环境空间均衡的角度或区域协调发展的角度来思考区域高质量发展的意义。本文从空间异质性出发,强调区域高质量发展最终是要实现以人为核心的经济、社会、生态的空间均衡意义上的发展,这是本文与以往研究最大的不同。基于空间均衡的角度对区域的子系统之间非均衡状态进行因地制宜地空间治理的建议如下。首先要在国家主体功能区的规划下,针对不同区域自然本底差异,因地制宜地制定适合自身发展的区域发展计划与空间规划。其次要完善财政转移支付制度,省级政府要统筹使用适合进行高强度开度与建设的人口与产业集聚区域与限制、禁止开发区域的财政转移支付,进一步实现关中、陕北与陕南三大区域的基础设施与公共服务均等化水平。最后,对于区域发展的个体而言,处于中级均衡水平的西安要更注重生态产品的供给;作为陕西经济另一个增长极的榆林不但要实现经济增长成果为人民共享,更要在发展经济的同时,更加要强调对生态环境的保护;延安、宝鸡、咸阳、铜川、渭南等地区要抓住经济发展转型时机,实现更高水平的空间均衡发展;陕南的商洛、安康、汉中等地在严格保护生态环境的同时,要通过生态旅游与特色农业的发展模式尽快提升经济与社会发展质量,以实现生产空间、生活空间与生态空间的均衡发展。

| [1] |

任保平, 文丰安. 新时代中国高质量发展的判断标准、决定因素与实现途径[J]. 改革, 2018(4): 5-16. [Ren Baoping, Wen Feng'an. Judging criteria, determinants and ways of realizing China's high quality development in the new era[J]. Reform, 2018(4): 5-16.] |

| [2] |

金碚. 关于"高质量发展"的经济学研究[J]. 中国工业经济, 2018(4): 5-18. [Jin Bei. Study on the "high-quality development" economics[J]. China Industrial Economics, 2018(4): 5-18.] |

| [3] |

牛桂敏, 王会芝. 生态文明视域下我国经济社会发展评价体系研究[J]. 理论学刊, 2015(5): 41-47. [Niu Guimin, Wang Huizhi. Research on China's economic and social development evaluation system from the perspective of ecological civilization[J]. Theory Journal, 2015(5): 41-47.] |

| [4] |

周永道, 孟宪超, 喻志强. 区域综合发展的"五位一体"评价指标体系研究[J]. 统计与信息论坛, 2018, 33(5): 19-25. [Zhou Yongdao, Meng Xianchao, Yu Zhiqiang. Evaluation index system of the fivepronged approach "five in one" for the regional comprehensive development[J]. Statistics & Information Forum, 2018, 33(5): 19-25.] |

| [5] |

肖宏伟. 我国全面建成小康社会评价指标体系研究[J]. 发展研究, 2014(9): 27-34. [Xiao Hongwei. Research on the evaluation index system of building a well-off society in China[J]. Development Research, 2014(9): 27-34.] |

| [6] |

朱启贵. 全面建成小康社会评价指标体系研究[J]. 人民论坛·学术前沿, 2017(4): 52-60. [Zhu Qigui. Research on the evaluation index system for building a well-off society in all respects[J]. Frontiers, 2017(4): 52-60.] |

| [7] |

易昌良. 2015中国发展指数报告[M]. 北京: 经济科学出版社, 2016: 46-98. [Yi Changliang. 2015 China Development Index Report[M]. Beijing: Economic Science Press, 2016: 46-98.]

|

| [8] |

杨新洪. "五大发展理念"统计评价指标体系构建——以深圳市为例[J]. 调研世界, 2017(7): 3-7. [Yang Xinhong. The construction of statistical evaluation index system of "five development concepts":Taking Shenzhen city as an example[J]. The World of Survey and Research, 2017(7): 3-7.] |

| [9] |

樊杰, 周侃, 陈东. 生态文明建设中优化国土空间开发格局的经济地理学研究创新与应用实践[J]. 经济地理, 2013, 33(1): 1-8. [Fan Jie, Zhou Kan, Chen Dong. Innovation and practice of economic geography for optimizing spatial development pattern in construction of ecological civilization[J]. Economic Geography, 2013, 33(1): 1-8.] |

| [10] |

禚振坤, 陈雯, 孙伟. 基于空间均衡理念的生产力布局研究——以无锡市为例[J]. 地域研究与开发, 2008, 27(1): 19-22. [Zhuo Zhenkun, Chen Wen, Sun Wei. Study on framework of productive forces based on the theory of spatial balance:With Wuxi city as a case[J]. Areal Research and Development, 2008, 27(1): 19-22.] |

| [11] |

陈雯, 孙伟, 赵海霞. 区域发展的空间失衡模式与状态评估——以江苏省为例[J]. 地理学报, 2010, 65(10): 1209-1217. [Chen Wen, Sun Wei, Zhao Haixia. The spatial imbalanced pattern and state assessment of regional development[J]. Acta Geographica Sinica, 2010, 65(10): 1209-1217.] |

| [12] |

习近平. 在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上的讲话[J]. 求是, 2019(20): 1-7. [Xi Jinping. Pushing China's development of an ecological civilization to a new stage[J]. QiuShi, 2019(20): 1-7.] |

| [13] |

程钰, 任建兰, 崔昊, 等. 基于熵权TOPSIS法和三维结构下的区域发展模式——以山东省为例[J]. 经济地理, 2012, 32(6): 27-31. [Cheng Yu, Ren Jianlan, Cui Hao, et al. A research using entropytopsis method on regional development modes in perspective of the three-dimensional framework:A case study of Shandong province[J]. Economic Geography, 2012, 32(6): 27-31.] |

| [14] |

李金昌, 史龙梅, 徐蔼婷. 高质量发展评价指标体系探讨[J]. 统计研究, 2019, 36(1): 4-14. [Li Jinchang, Shi Longmei, Xu Aiting. Probe into the assessment indicator system on high-quality development[J]. Statistical Research, 2019, 36(1): 4-14.] |

| [15] |

李子联, 王爱民. 江苏高质量发展:测度评价与推进路径[J]. 江苏社会科学, 2019(1): 247-256. [Li Zilian, Wang Aimin. The high-quality development in Jiangsu province:Measurement and advancement[J]. Jiangsu Social Sciences, 2019(1): 247-256.] |

| [16] |

罗宣, 周梦娣, 王翠翠. 长三角地区经济增长质量综合评价[J]. 财经问题研究, 2018(4): 123-129. [Luo Xuan, Zhou Mengdi, Wang Cuicui. Comprehensive evaluation of economic growth quality in Yangtze River Delta region[J]. Research on Financial and Economic Issues, 2018(4): 123-129.] |

| [17] |

马茹, 罗晖, 王宏伟, 等. 中国区域经济高质量发展评价指标体系及测度研究[J]. 中国软科学, 2019(7): 60-67. [Ma Ru, Luo Hui, Wang Hongwei, et al. Study of evaluating high-quality economic development in Chinese regions[J]. China Soft Science, 2019(7): 60-67.] |

| [18] |

张震, 刘雪梦. 新时代我国15个副省级城市经济高质量发展评价体系构建与测度[J]. 经济问题探索, 2019, 40(6): 20-31. [Zhang Zhen, Liu Xuemeng. Construction and measurement of high-quality development evaluation system of China's 15 sub-provincial cities in the new era[J]. Inquiry into Economic Issues, 2019, 40(6): 20-31.] |

| [19] |

孙平军, 丁四保, 修春亮. 北京市人口-经济-空间城市化耦合协调性分析[J]. 城市规划, 2012, 36(5): 38-45. [Sun Pingjun, Ding Sibao, Xiu Chunliang. Analysis of the coordination of populationeconomy-space in Beijing[J]. City Planning Review, 2012, 36(5): 38-45.] |

| [20] |

姜磊, 柏玲, 吴玉鸣. 中国省域经济、资源与环境协调分析——兼论三系统耦合公式及其扩展形式[J]. 自然资源学报, 2017, 32(5): 788-799. [Jiang Lei, Bai Ling, Wu Yuming. Coupling and coordinating degrees of provincial economy:Resources and environment in China[J]. Journal of Natural Resources, 2017, 32(5): 788-799.] |

| [21] |

彭邦文, 武友德, 曹洪华, 等. 基于系统耦合的旅游业与新型城镇化协调发展分析——以云南省为例[J]. 世界地理研究, 2016, 25(2): 103-114. [Peng Bangwen, Wu Youde, Cao Honghua, et al. Coupling coordination research of tourism industry and new urbanization:A case study of Yunnan[J]. World Regional Studies, 2016, 25(2): 103-114.] |

| [22] |

高楠, 马耀峰, 李天顺, 等. 基于耦合模型的旅游产业与城市化协调发展研究——以西安市为例[J]. 旅游学刊, 2013, 28(1): 62-68. [Gao Nan, Ma Yaofeng, Li Tianshun, et al. Study on the coordinative development between tourism industry and urbanization based on coupling model:A case study of Xi'an[J]. Tourism Tribune, 2013, 28(1): 62-68.] |

,

,