2. 陕西省旅游信息科学重点实验室, 西安 710119;

3. 陕西省旅游信息化工程实验室, 西安 710119

2. Shaanxi Key Laboratory of Tourism Informatics, Xi'an 710119, China;

3. Shaanxi Tourism Information Engineering Laboratory, Xi'an 710119, China

现阶段中国特色社会主义进入新时代,2050年要把我国建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国,在建设社会主义现代化强国的道路上,必须推进农村现代化建设,解决好三农问题。在振兴乡村、富裕农民的发展路径选择中,乡村旅游成为顺应时代背景的发展良策。数据显示,2018年全国休闲农业和乡村旅游接待人次超30亿,营业收入超过8000亿元[1],乡村旅游带动数千万农民受益。乡村振兴的道路上,如何让旅游成为富裕农民、繁荣农村的支柱性产业?不可或缺的是一位扎根农村与了解农民的优秀带头人[2]。例如山东中郝峪村赵胜建和陕西袁家村郭占武,他们在乡村旅游发展中充分发挥自己的聪明才智,带领全体村民走上了共同富裕的道路。这类集政治、经济和社会角色于一身的旅游精英,在乡村中具有极大号召力和影响力。

国内外关于旅游精英的研究主要集中于其积极和消极影响。一方面,精英能传承文化[3]、促进文化认同[4]。另外一方面,精英们常常以牺牲大众的利益来为自己服务[5],造成资源垄断[6]、谋取私利[7],并且容易引起与开发商和普通民众的矛盾[4]。最初国内学者对个体旅游精英的研究较多。阳朔“月亮妈妈”,她通过学外语、做导游、开旅馆成为阳朔旅游的名片[8];“小龙女”龙小琼在桃坪羌寨率先发展乡村旅游并带动全寨村民走上致富道路[4]。现阶段,国内学者们关注旅游精英带来的社会效益。罗文斌和褚玉杰发现女性旅游精英在旅游发展中,更加注重人文主义关怀和可持续发展等方面的问题[9, 10]。文彤则认为旅游小企业主们的趋利动机越强,愿意承担的社会责任也越大[11]。

在管理学和社会学中,领导者权力是其研究领域中重要的内容。而在旅游学中,学者们多集中研究旅游精英的积极和消极影响、社会效益等外部表现特征,未从内部机理探寻旅游精英的权力表征。因此本文将研究的重点聚焦于旅游精英的权力在乡村旅游发展中如何呈现。

2 文献综述 2.1 旅游精英的概念“精英”一词最早出现在17世纪的法国,意指精选出来的少数或优秀人物。19世纪末20世纪初,“精英”一词开始在社会科学领域出现,并通过帕雷托的社会精英理论被广泛使用。他把精英定义为:具有特殊才能、在某一方面或某一活动领域具有杰出能力,并在权力、声望和财富等方面占有较大优势的社会成员[12]。而随着研究的进展,吴其付关于旅游精英的定义受到广泛认可:这些依靠旅游发展走上了富裕之路,成为了有影响的精英人物,根据社会分层理论和精英理论,可以把他们称为旅游精英[8]。

2.2 旅游精英的权力虽然国内缺少针对乡村旅游精英权力的研究,但是学者们保持着高度关注。在乡村旅游场域中,主要存在政治精英、经济精英和文化精英三种类型。政治精英更接近权力的中心,以村长和村支书为代表。他们广泛参与村庄事务,拥有更多社会关系,因而掌握村庄的权力资源[13]。经济精英拥有大量的资本掌握经济权力[14]。文化精英通过对文化资本进行转换、支配与控制,获得各自所需的文化权力[15]。

同时,国外的一些学者对旅游精英的权力问题也进行了研究。Tosun认为在很多发展中国家,社会的领导权掌握在精英手中[5]。Beritelli采用层级权力、知识、过程权力和资产四个维度,测量旅游精英的权力感知[16]。Saito发现政府部门掌握强制性权力,资本家掌握经济权力,而旅游专家则掌握关键问题的决策权[17]。Yankholmes利用卢克斯的三维权力观对前奴隶社区的酋长进行研究,发现酋长虽然没有决策权,但他们却对当地遗产旅游发展有重要影响[18]。

2.3 权力维度研究在权力维度研究中,Bass、French和Raven权力维度模型受到广泛认可。Bass从管理学视角,将权力划分为职位权力和个人权力两个维度[19]。French和Raven则从强制权、奖赏权、法定权、专家权和参照权出发,建立社会学视角下的五维度模型[20]。Finkelstein基于结构权力、所有权权力、专家权力和声誉权力四个维度构建的权力模型在管理学中得到广泛应用[21]。

虽然Bass、French和Raven、Finkelstein权力模型都分别被广泛应用于领导者权力研究中,但是这三种关于权力维度的划分并不完全适用于乡村旅游精英的权力研究。首先,三种权力模型是基于西方资本主义国家情境下得出的结论,可能并不适用于研究本土乡村精英的权力类型;其次,在乡村社会发展中,由于受多重因素影响,旅游精英的权力可能会随时间变化呈现动态性特征,固定的权力模型不能完全呈现乡村旅游精英的权力特征。同时,纵观国内关于权力的研究,研究对象多集中于公司高管,而乡村社会比公司的情况更为复杂,并且基于乡土背景下旅游精英的权力研究尚显不足。

综上所述,本文从权力的视角出发,以典型案例地的旅游精英为研究对象,试图探索出符合乡村旅游情境中旅游精英的权力维度,并且研究旅游精英的权力如何随时间呈现动态性变化。

3 研究设计 3.1 研究方法扎根理论最早由Glasser和Strauss在《扎根理论的发现》中提出,其主要目的基于真实资料建立理论,本质是一种自下而上的归纳方法。后来,Charmaz于2006年对经典扎根理论进行改良,提出建构扎根理论。经典扎根理论强调置身于资料之外并保持中立,研究者缺少与被研究者的互动。而建构扎根理论强调研究者和被研究者的视域结合和双方互动,找到趋近真实的世界,所以本文按照建构扎根理论的程序编码[22]。扎根理论要求研究者在进入研究情境前不做理论假设[23],通过与研究对象互动,采用田野观察、访谈收集真实资料。在进入研究对象的生活空间获取资料的基础上,反复阅读资料生成概念,接着研究者通过持续往返于资料之间,探索概念之间的关联从而建立类属[24]。因此采用扎根理论能够超越前人的经验,能从资料中反映更加趋近真实的社会。由于乡村旅游精英群体与传统领导精英存在异质性,并且现有研究对乡村旅游精英的权力关注不足,缺少乡村场域中旅游精英的权力生成演变研究,因此本文采用扎根理论的方法探索乡村旅游精英的权力呈现以及动态演变。

3.2 案例背景陕西礼泉县袁家村于2007年发展乡村旅游,从一个经济面临衰退的空心村跃升为国家AAAA级景区。本文依据旅游增长[25, 26]和发展模式[27],将袁家村乡村旅游发展划分为引入期、成长期和成熟期三个阶段[28](图 1)。2007年至2011年为引入期,乡村旅游起步,年旅游人次从3万增加至120万,平均增长率为185.75%,经营主体限于本地居民,农家乐与餐饮为主要经营形式。2012年至2015年为成长期,乡村旅游发展迅速,旅游人次增至450万,增长率保持在40%左右,外来资本大量进入,精品民宿、酒吧、文创产品等不断增加,经营形式趋于多样化。2016年之后进入成熟期,乡村旅游增长速度放缓,2018年旅游人次为580万,平均增长率为9.04%,外来企业进入放缓,袁家村模式形成并开始输出,旅游供给趋于精致化。

|

图 1 袁家村旅游地生命周期 Fig.1 Life Cycle of Yuanjia Village Tourist Destination |

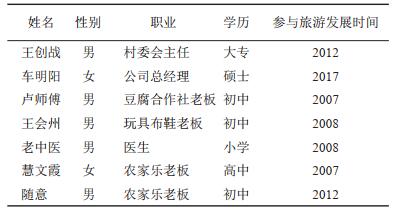

本文研究数据来自于深度访谈和相关二手资料。研究者在2019年3月、4月共2次深入袁家村进行调查,对7名调查对象进行了深入访谈。本文选取访谈对象遵循以下原则:第一,了解本村的旅游发展历程;第二,积极参与到旅游发展中去,对郭占武的发展理念与决策有较深印象;第三,尽量覆盖管理层、原村民、新村民三个群体,减少获取信息的片面性。具体访谈对象信息见表 1。

| 表 1 访谈样本 Tab.1 The Interview Sample |

访谈采用的是半结构式访谈法,与每位被采访者访谈的时间为40分钟到1.5小时不等,平均访谈的时间超过1小时。访谈结束后根据录制音频形成文字,共整理出访谈文字资料3万字。二手资料主要来自于媒体关于袁家村的报道、郭占武在公开场所的报告、记者的专访等共计6万字。

福柯认为,对于权力的观察,可以通过具体的事件,或通过研究主体与其他客体之间的互动来研究权力关系[29]。因此,旅游精英直接或者间接参与的关键性事件、在事件发展过程中扮演的角色、与其他人员之间的互动关系、解决冲突与矛盾的方式等都可以反映旅游精英的行为特征,进而体现其权力呈现。本文选取的事件以郭占武亲自或者间接参与、对乡村旅游发展有较大影响与能体现他的权力特征为准。事件的选取以访谈资料为基础,并通过二手资料相互补充,从而提高研究的准确性与可信度。

4 基于扎根理论的旅游精英权力研究Charmaz提出的建构扎根理论主要包括:初始编码、聚焦编码、理论编码三个步骤[23]。并且,这三个步骤并不存在严格的先后顺序,研究者需要在资料之中来回穿行,不断探索符码之间的关联。

4.1 初始编码初始编码需要逐字逐句地阅读原始资料,对于其中的行动、事件、过程等片段进行分解、比较,然后赋予其概念性的标签[30]。

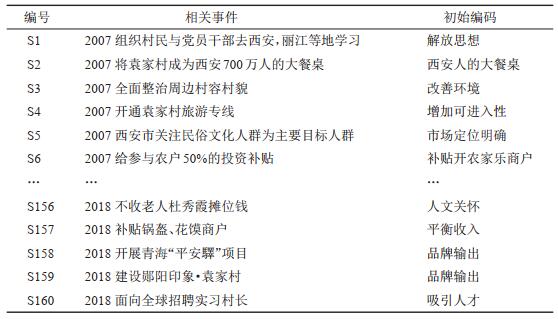

在初始编码时,首先阅读现有的一手访谈资料和相关二手资料;其次分析与郭占武有关的事件,定位该事件发生的时间,梳理事件发展缘由、发展过程以及结果;最后,将有关的行动事件过程进行分解与比较,得出初始编码。在赋予初始编码时,尽量保持简洁且符合资料的原始含义,初始编码的名称主要来自资料表述、作者总结与前人理论三个方面。通过反复阅读资料,选取2007年到2018年为研究的时间节点,梳理12年间与郭占武直接或间接相关的160件事件,形成了121个初始概念(表 2)。

| 表 2 初始编码(部分) Tab.2 Initial Coding (Part) |

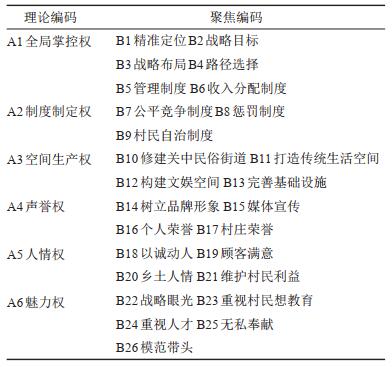

聚焦编码是在提取概念的基础上,通过反复的阅读分析,探索出具有相关性的概念,并将它们聚集在一起,继而形成范畴。本研究形成的121个初始编码处于离散状态,因此需要通过分析建立彼此之间的联系,聚焦编码之后共形成26个范畴。

4.3 理论编码理论编码指将聚焦编码中形成的核心概念或范畴之间隐含的相互关系呈现出来进而构建理论[31]。通过对26个范畴的反复比较与已有文献的对比,提取出了乡村旅游精英的六维权力:全局掌控权、制度制定权、空间生产权、声誉权、人情权与魅力权,具体聚焦编码和理论编码如表 3所示。

| 表 3 理论编码与聚焦编码 Tab.3 Focused Coding and Theoretical Coding |

郭占武直接或者间接参与的相关事件中,有30件突出呈现了他拥有袁家村的全局掌控权。其中,全局掌控权可以具体体现在:定位发展方向、制定战略目标、进行战略布局和选择发展路径四个方面。

精准定位。在全国特色小镇发展狂潮中,袁家村成为一颗璀璨的明星得益于自身的精准定位。袁家村的定位发生了三次转折,初次定位:关中民俗生活体验地;更改定位:转向乡村度假;现阶段定位:以产业为发展核心,全产业链发展。郭占武在分析市场的基础上结合当地旅游发展,对袁家村每一个阶段的发展进行精准定位。

战略目标。为了促进村庄朝着定位方向迈进,郭占武在各阶段制定不同的战略目标。旅游发展之初制定了“把袁家村建设成700多万西安人的大餐桌”的战略目标;2016年提出“百年袁家村,万年袁家村”的口号,开始重视村庄发展的可持续;现阶段重点规划“工业园基地”,意在将村上的产业规模化,将市场聚焦在国外,拓展国外市场。同时,在袁家村的旅游发展进程中,共同富裕作为最高目标,始终贯穿于郭占武的决策。

战略布局。战略布局是实现战略目标的重要保障。袁家村引入旅游后,全面规划旅游路线、美化道路景观并开通旅游专线。郭占武进行相应的战略布局,保证战略目标得以实现。具体事件如,引入100多种关中地区的特色小吃,致力于将袁家村打造成西安人的大餐桌;进城店已入驻西安、咸阳等城市的商场,实现袁家村的可持续发展;积极引进外资,实施“走出去”战略;建立多种形式的合作社,谋求袁家村的共同富裕。

路径选择。针对具体的战略布局,袁家村选择走三产带二产带一产的路径,通过旅游带动农业的发展,乡村工业为旅游做支撑,三产联动融合带动乡村经济。现阶段,袁家村更致力于探索“旅游+”路径,比如“旅游+互联网”、“旅游+农业”和“旅游+文化创意”,进一步丰富乡村旅游的实施路径。

4.3.2 制度制定权郭占武直接或者间接参与的相关事件中,有35件突出呈现制度制定权。制度是村庄发展的顶层设计,完善的制度保证乡村沿着正确的轨迹前行。郭占武对于制度的制定权主要体现在:管理、利益分配、公平竞争、惩罚与自治五个方面。

管理制度。为了完善管理制度,村上成立农家乐协会、小吃街协会与酒吧街协会,协会代表由村民推选,协会的主要任务是定期检查各商户的食品安全、卫生和帮助经营效益不佳的商户更换新项目。如卢师傅说到:“你实在挣不着钱村上再更换商户。那小吃街专门有人管呢,村上领导把这一协商,专门小吃街管这个的就去说。”除成立各种协会,村上还开设袁家村关中民俗文化有限公司,形成了“综合办公室—村委会—旅游管理公司—协会”多层次经营管理模式。

利益分配制度。郭占武在接受采访时提到:“乡村发展中最难的一点还在于平衡利益关系。要让全体村民共进退,成熟的制度非常关键,而目标一定是共同富裕[32]。”平衡村民的收支,核心是发展集体经济。发展集体经济的第一步是将作坊改成合作社,让村民入股。征集股金时,郭占武制定了入股制度原则:坚持全民参与、入股自愿,照顾小户、限制大户[33]。村上粉条作坊预征集资金达到1000多万,个体预入股资金从3000元到200万元不等。郭占武说:“把200万元的还给人家,有200万元,谁还稀罕你年底的那点分红。3000元这人知道你分钱呀,本金可能都是借的,急需要钱,把股份给这人。”此谓“顾小限大”。除此之外,共同富裕目标也始终贯穿于袁家村的利益分配制度中。合作社成立之初,村委多次召开“忆苦思甜”会议,强调共同富裕的重要性。为缩小贫富差距实现共同富裕,村上决定对收入少的商户进行补贴,如2015年对锅盔、花馍商户进行补贴。

公平竞争制度。在商铺征集项目时,郭占武要求遵守公平竞争的原则。2009年小吃街列出征集项目库,到附近村庄宣传号召村民报名,征集到的项目进行公平竞争,同一项目只留评价最高者。王会州称:“有人过来开店,然后就让大家做饭,有评审团评审,谁做的好吃选谁。有5—6个评委,评委也不知道是谁做的。”征集的项目秉承着——最健康、最美味和最唯一的理念,将最美味的关中美食提供给旅游者,不仅减少了村民之间的恶性竞争,而且突出呈现了关中民俗体验地的主题。

惩罚制度。为了保证食品安全,袁家村建立了严格的惩罚制度。从原材料、食品添加剂到餐具消毒等有关食品健康的方方面面都做了具体规定。其中,对于食品添加剂的要求最为严格,一旦发现商户生产食品中含有添加剂立即驱逐出村。其次,对食品检测不合格者进行严厉处罚,2013年村委发现某油炸食品过氧化值超标,立即做出处罚金2万元、停业一周的决定。

村民自治制度。郭占武在发展初期曾提出:“我们做的就是农民的生活,永远要把农民放在主体的位子。”充分发挥村民的主观能动性,实行村民自治是袁家村发展中的另一制度优势。乡村居民在公共管理服务中有主人翁意识,不仅巩固了村民的主体地位,还减少了巨额的管理成本费。袁家村公共管理人员除了村干部,只有村上雇佣的4— 5个保洁人员,其他公共事务均由村民主动参与,比如节假日维护交通秩序、清理积雪、维护公共区域干净整洁等。如今,100%的袁家村原住民都参与到村庄的旅游发展中去,他们互相监督维护食品安全,主动维护袁家村的品牌形象。

4.3.3 空间生产权郭占武直接或者间接参与的相关事件中,有16件突出呈现了空间生产权[34]。在行使空间生产权时,他统筹兼顾游客需求与村民生活需求。具体体现在:修建关中民俗街道、打造传统生活空间、构建文娱空间和完善基础设施等四个方面。

修建关中民俗街道。旅游发展初期,郭占武带领村民设计具有关中民俗特色的农家乐外观。此后,2009年袁家村决定打造小吃一条街,初步定位为:关中民俗街道。慧文霞解释建设小吃一条街的原因:“郭书记想到光经营农家乐,老是这些菜也就吃烦了,应该建一个关中小吃街,让它没有那么单调,2009年来的人也多了,一过五一节、清明节,村上有好多人来吃不上饭。”随后,袁家村相继又建设了关中老街、回民街、祠堂街等符合关中民俗的街道,修建这些街道都遵循着从小到大、逐渐扩建的原则。2015年袁家村的功能分区基本确定,空间格局基本形成。

打造传统生活空间。郭占武在会议上谈到:“对于乡村旅游来说,农民生活本身就是‘景点’和‘看点’,只有村民与乡村旅游融为一体,才能推进乡村旅游的可持续发展[32]。”在他看来乡村旅游的核心在于展示乡土性,让游客体验到真正的乡村居民生活,感受原汁原味的乡土气息。因此,袁家村着力打造传统生活空间,从陕西礼泉、山西运城购买三座古楼房,整体拆卸运回按原貌重建;挑选具有关中特色的植物、建筑小品等为生活空间填充具有关中乡村特征的景观。同时挖掘了烙面、锅盔、凉粉等100多种关中民俗小吃,丰富生活空间的关中民俗符号。

构建文娱空间。2009年前后,只有农家乐、小吃街的经营逐渐无法满足游客休闲体验的需求,村上相继建设关中戏楼、酒吧街、文化长廊、书院街。慧文霞提到建设酒吧街的初衷:“就想让城里人来住一晚上,然后就打造酒吧街。不能让人家把饭一吃就走了,为了留住客人,就建设了酒吧街,让客人晚上能来这玩,喝个酒,谈谈事。”晚上的袁家村灯红酒绿,茶楼的皮影戏应和着酒吧街传来的流行音乐,让游客尽情品味关中古韵与现代温情。

完善基础设施。2014年开通咸阳至袁家村和西安至袁家村的旅游线路,袁家村将咸阳纳入一小时时圈,将西安游客纳入两小时时圈,这些举措大大提高了袁家村的可进入性。随着袁家村的快速发展,旅游流造成了停车困难,村委会决定,在袁家村建设大型生态停车场,建设停车场的思路也贯彻了共同富裕的思想。如随意所述:“停车场收的钱,还是给村民分,一个车位15块钱。”同时,村上在街道的隐蔽位置配置厕所,厕所外观符合关中民居风格,既不影响街道整体美观,也给游客带来相当大便利。

4.3.4 声誉权郭占武直接或者间接参与的相关事件中,有23件突出表现了郭占武个人荣誉与村庄荣誉的塑造。良好的声誉提升了“袁家村”品牌影响力,同时增加了村民的认同感。声誉权具体体现在:树立品牌形象、媒体宣传、个人荣誉以及村庄荣誉四个方面。

树立品牌形象。2008年的三鹿奶粉事件,提高了人们对健康的食品的渴望,因此村委号召村民以“零添加剂的食品”为突破口,做老百姓放心的食品。郭占武对村上食品的原材料供应作出要求:村上的辣子、豆腐等全部由本村作坊供应,土豆、红薯等原材料都是从固定合作基地采购。原材料的可追溯性,既保证了食品质量,也树立起袁家村食品安全的品牌形象。12年来,食品安全已深入人心,袁家村居民深刻认识到,只有严格把控食品安全,才能保证袁家村的可持续发展。在建立食品安全的基础上,郭占武进一步提升品牌价值,进行品牌输出。2018年郭占武带领团队成员到青海、山西考察建立符合当地特色的乡村旅游体验地,如今忻州古城·袁家村项目和郧阳印象·袁家村已投入使用,袁家村的品牌也进一步得到公众认可。

媒体宣传。随着袁家村知名度的提升,其媒体曝光度也随之增加。CCTV3、CCTV4和CCTV7曾在袁家村拍摄,湖南卫视为拍摄“汉语桥”在袁家村取景,美国PBS电视台来袁家村拍摄中国旅游宣传片。媒体的宣传大大提高了袁家村的国内外知名度。

个人荣誉、村庄荣誉。袁家村的发展,使郭占武及村庄的声誉进一步扩大。2016年,郭占武获得中国乡村旅游年度人物的称号,并于次年当选陕西省人大代表。同时,袁家村2013年获得“国家特色景观旅游名村”称号,2014年袁家村被评为“AAAA级景区”、“中国乡村研究基地”;2015年获得“中国乡村旅游创客示范基地”荣誉称号。

4.3.5 人情权郭占武直接或者间接参与的相关事件中,有32件突出呈现了人情权的作用。乡村社会汇集宗族关系、地缘关系和血缘关系,人情在维系乡村社会关系中起到重要作用。人情权主要体现在:以诚动人、顾客满意、乡土人情与维护村民利益四个方面。

以诚动人。开设具有乡村民俗符号表征的特色店铺,需要相关的手工艺人,如豆腐坊、布坊。在聘请各手工能人时遇到很多困难,但郭占武以诚动人,最终打消艺人各种顾虑。卢师傅提到:“当时村上的村长来我家请了三回,做豆腐。当时咱们的思想是来这里做豆腐,没有客人,做好的豆腐卖给谁,他说你先做,做好的豆腐给群众分。”郭占武还承诺每月给手工能人补贴1000块钱,并亲自带着村民给他们修缮房屋,提高他们的居住和生活条件。以诚动人除了体现在以诚邀人之外,还体现在耐心做通群众工作,解决村民生产生活难题等方面。

顾客满意。郭占武认为,赢得顾客满意是树立良好的品牌形象的保障,袁家村的可持续发展目标才能实现。了解顾客需求是谋求顾客满意的基础,为了迎合旅游者“喜欢免费”的心理,袁家村采用景区全天开放不收费的策略;为了迎合旅游者想吃到健康食品的心理,始终坚持把最健康的、最好吃的食品提供给游客。站在顾客的角度上分析顾客的需求,并满足其需求,是袁家村赢得顾客满意的法宝,在顾客满意的基础上建立了他们对袁家村品牌的信任,顾客信任体系的打造为袁家村开展“走出去”战略打下了坚实基础。

乡土人情。乡村旅游地在发展轨迹中,很多无法避免“公地悲剧”,如云台山岸上村[35],在2000年到2015年经历了两次不同程度的“公地悲剧”。为避免“公地悲剧”,郭占武重视袁家村的乡土人情氛围的打造,村上建设了农民夜校,村民们互相学习与交流经营经验,打破交流屏障。村民因集体合作制形成了利益共同体,邻里之间摩擦少、关系和睦。每年农历春节,村上召集新老村民举办吃年夜饭、办社火等节庆活动,这些节庆活动丰富了村民的精神生活,也增加了村民的幸福感和归属感。

维护村民利益。郭占武提到:“我们现在做的就是打造平台,通过搭建农民创业平台,袁家村里家家有生意,人人能就业[29]。”因此,他认为乡村旅游改革的受益群体就是村民,村民的利益高于一切。袁家村在发展进程中,始终注重维护与扩大村民利益。2009年建立小吃街,搭建创业平台,带动村民增收;2017年,袁家村旅游总收入为3.8亿元,村民人均纯收入高达8.3万元。现阶段已吸纳本村、邻村村民和商户5000余人,带动周围20000多农民就业。

4.3.6 魅力权郭占武直接或者间接参与的相关事件中,有24件突出呈现了魅力权的作用。主要体现在:战略眼光、重视村民思想教育、重视人才、无私奉献和模范带头五个方面。

战略眼光。打造乡村旅游地之初,郭占武对袁家村做了精确的市场定位,“礼泉县的人、咸阳市的人、西安的人,周末要到哪里玩,到时候他们一想就想到袁家村,那我们就成功了。”2016年郭占武意识到,只有将产业放在核心位置,不断调配产业业态比,才能实现可持续发展。袁家村采取“大品牌带着小品牌走出去”的战略,组建专业团队,将“袁家村”品牌推向全国市场。

重视村民思想教育。袁家村的农民都是新时代的“新农民”,“新”主要体现在思想意识方面。引入期,袁家村农民思想闭塞,无法接纳新事物,郭占武意识到解放思想应放在首要位置。于是村委会开展了各项学习活动,2007年组织村干部与村民去西安、成都、丽江学习,提升经营理念;2008年聘请专业的老师开展礼仪培训课程,提高村民服务意识;2017年村上建立乡村培训班,聘请教授讲课,定期开展英语等培训课程,拓展村民经营视野。从理念到意识再到视野全面解放村民思想。

重视人才。郭占武相信人才是乡村旅游发展中的必备要素,集聚人才提高创新,袁家村才能走在乡村旅游前沿,因此袁家村为人才发展提供了广阔的平台。从2007年寻找手工艺人,给农民搭建创业平台,到2014年吸引文艺青年建设特色客栈,再到2018面向全球招聘实习村长、成立胡想大学孵化平台,无不对体现对人才的渴望与重视。

无私奉献,模范带头。无私奉献、模范带头作用是郭占武个人魅力的重要组成部分,与村民访谈中听到最多的是“我们村上领导是个好领导”,“他真是一心一意为人民服务”,“大公无私”,“干了这么多年不拿工资”等等。2009年刚开小吃街,商铺经营不佳,为了留住商户,郭占武每月自掏腰包给他们发补贴工资。与对村民无私奉献相对应的是以身作则、对干部的严格要求,他多次在会议上强调“先群众后干部,干部不要与农民争利”。郭占武以人格魅力赢得村民信服,与村民之间建立了坚实的信任体系。

5 旅游精英不同阶段的权力呈现由编码显示,袁家村生命周期的引入期、成长期、成熟期均有全局掌控权、制度制定权、空间生产权、声誉权、人情权与魅力权六维权力。在此基础上,本文通过计算每一维权力在不同阶段的所占比重,进一步研究六维权力在旅游地生命周期的变化特征,具体计算公式为:

|

(1) |

其中:Pij为六维权力中的i维权力在j阶段的事件总数所占i维权力事件总数的比重;Qij六维力中的i维权力在j阶段的事件总数;Qi为六维权力中的i维权力事件总数。

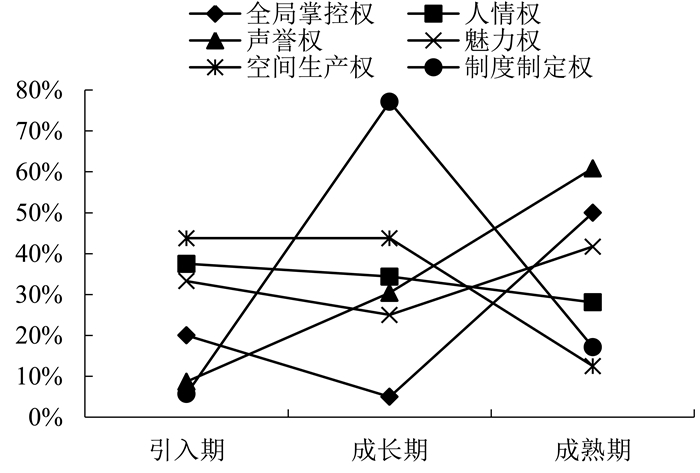

计算结果表明,旅游精英的六维权力在不同阶段的所占比重有所不同,三阶段权力呈现存在动态性变化。具体各维度权力呈现的变化如图 2所示。

|

图 2 旅游精英不同阶段的权力呈现 Fig.2 The Power of Tourism Elite at Different Stages |

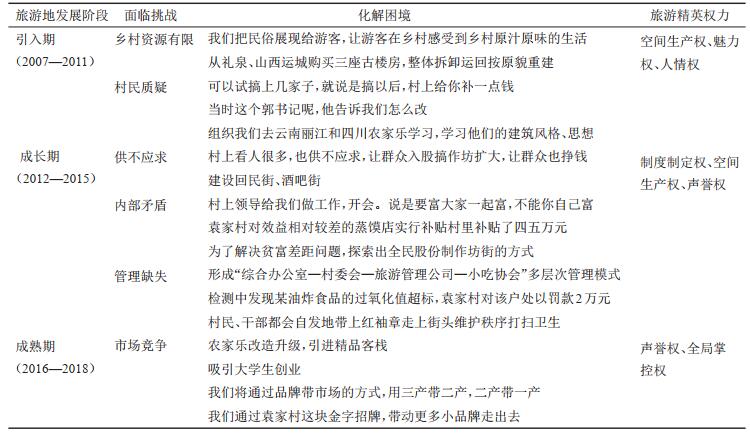

在引入期,袁家村旅游发展面临两大挑战。第一,本身自然资源有限,不具备发展乡村旅游的条件;第二,村民不相信能做成乡村旅游,并且不积极响应发展乡村旅游的号召。为了解决这两大难题,郭占武主导和参与的一系列举措,充分发挥了乡村领导者空间生产权、魅力权和人情权的作用。如图 2所示,引入期的空间生产权所占比例为43.75%,人情权所占比例为37.5%,魅力权所占比例为33.3%。他深度参与村庄布局规划,村庄每处景观都彰显对“关中民俗”的独到见解,提高了袁家村发展旅游的资源条件;为了赢得村民的信任,他给每位愿意做农家乐的村民补助2万块钱,并做出给手工艺人每月1000块钱工资的承诺,以牺牲自己利益的个人魅力赢得了村民信任,以真情打动村民。

所以,在乡村旅游发展的引入期,旅游精英的空间生产权、人情权和魅力权的作用发挥明显。旅游精英通过对乡村空间的改造,使其拥有对游客的吸引力,再者发挥个人魅力以真情打动村民,三者共同作用开启乡村旅游事业。

5.2 成长期旅游精英的权力呈现随着袁家村旅游的发展,年旅游人次从最初的3万人增长到2011年的120万人,五年内旅游人次翻了40倍,因此对乡村旅游如何运营与管理提出更高要求。成长期,袁家村出现了管理缺失、供不应求和群众贫富差距扩大等问题。面对瓶颈,旅游精英充分发挥制度制定权、空间生产权和声誉权的作用。如图 2所示,成长期制度制定权达到最高值,所占比例为77.14%,空间生产权与引入期保持平衡仍为43.75%,声誉权在这个阶段增长显著所占比例为30.43%。面对外部与内部的剧烈变化与挑战,袁家村完善管理制度,形成“综合办公室—村委会—旅游公司—协会”多层次经营管理模式;扩建小吃街、酒吧街和回民街等街道,充分解决供不应求问题;建立利益分配制度和村民自治制度,在解决村民收益不均衡问题的基础上,形成命运共同体。除此之外,为了树立袁家村的品牌形象,号召村民做安全食品的代言人,充分扩大村庄声誉。

成长阶段对乡村旅游地发展尤为重要,若不能合理解决各利益相关者的矛盾,乡村旅游地面临走下坡路的风险。成长期,也是旅游精英综合权力的高峰呈现期,旅游精英的制度制定权尤为突出,同时需要各维权力协调发展,共同发挥作用,为乡村旅游进一步发展奠定坚实基础。

5.3 成熟期的权力呈现2016—2018年袁家村年旅游人次分别为500万、500万、580万,旅游接待量趋于稳定状态,旅游地生命周期进入成熟期。自2016年起,全国刮起乡村旅游热潮,特色小镇兴起,陕西省也建设大批特色小镇,因此袁家村面临巨大的市场竞争压力和被淘汰的风险。袁家村要想在竞争中立于不败之地,必须依靠产品创新和品牌的力量,所以成熟期声誉权和全局掌控权的作用尤为突出。如图 2所示,此阶段声誉权和全局掌控权达到峰值,所占比例分别为60.87%、50%,其中声誉权所占比例比成长期高30.44%,全局控制权则增长了45%。为扩大声誉,袁家村致力于维护品牌形象,不断提升品牌价值并进行品牌输出,如今“袁家村”已然蕴含乡村旅游体验地、农产品与共同富裕模式等多重含义;与此同时,村委会从全局出发,将产业放在核心位置,调整产业业态比,并决定走“旅游+”、“三产融合”创新道路。在此阶段,需要持续创新,作强品牌,拓展市场,如袁家村实施“走出去”战略,开袁家村进城店,充分利用创新和品牌为乡村旅游注入无限活力,使袁家村始终走在乡村旅游的前沿,引领时代潮流。

成熟期,乡村旅游地的空间格局基本形成,旅游精英赢得村民的信任,村庄的管理制度基本完善,所以旅游精英所做的在制度制定权、空间生产权和人情权方面的事件明显减少。此阶段旅游精英的全局掌控权和声誉权发挥作用明显,并与其他四维权力充分互动,共同作用维护乡村旅游的稳定(不同阶段旅游精英权力演变例证如表 4所示)。

| 表 4 旅游精英不同阶段权力演变例证分析 Tab.4 Illustration Analysis of Power Evolution of Tourism Elites at Different Stages |

本研究聚焦于乡村旅游精英的权力呈现,以袁家村为案例地,梳理旅游精英决策所隐含的权力,对于研究本土旅游精英的权力呈现有重要意义。袁家村在集体主义经济的背景下,由旅游精英带领全村致富,在此期间权力逐渐集中到旅游精英手中,扩大了其影响力,在乡村旅游发展中起到了引领作用。探索这类旅游精英决策所隐含的权力呈现,对指导乡村旅游的可持续发展、带领村民致富、共建乡村命运共同体具有重要意义。

本文运用扎根理论的方法,截取2007年到2018年时间节点,从访谈资料和网络资料中整理旅游精英直接或间接参与的事件,对事件进行三级编码,探索出符合旅游精英特征的六维权力:全局掌控权、制度制定权、空间生产权、声誉权、人情权和魅力权。French和Raven的五维权力观包括法定权和强制权,制度制定权、全局掌控权虽然与法定权和强制权有一定联系,但是由于旅游精英处于复杂的乡村旅游场域中,制度制定权、全局掌控权的内涵比法定权和强制权更为丰富。宋道雷探究制度制定权与身份认同的关系时,得出制定制度时需要得到大多数群体认同或遵守新的制度,最终实现新的制度的合法化、稳定化[36]。在中国乡村背景下,旅游精英在制定制度时,首先要做好群众工作,得到群众认可后,才实施新的制度。掌控权应用于A被B掌控,缺失主导权力[37]。本文中的掌控权主要体现在旅游精英对乡村旅游的战略目标、战略布局、路径选择与精准定位的掌控,这些方面都是立足于整个村庄而进行的决策,因此将掌控权改为全局掌控权更为贴切。列斐伏尔提出的空间生产理论被广泛应用[38],各利益相关者因掌握资本的不同,他们拥有的空间生产权也不同,其中政府和企业一般掌握空间生产的主导权[39, 40],村民让渡空间生产权力。本文研究中,以郭占武为代表的村两委掌握着空间生产权,如修建关中民俗街道、打造传统生活空间、建构文娱空间等,含义与其相类似。人情权与Fu、Liu提出的关系权有较大差别,关系权注重人与人之间的社会关系[41],而人情权更注重旅游精英与村民及人才的情感关系,旅游精英更重视乡村居民的生活,关心村民,与村民之间建立了深厚的情感与信任关系。声誉权在Finkelstein的四维权力中有所体现,本文所研究的声誉权包括树立品牌形象、媒体宣传、村庄荣誉和个人荣誉四个方面。旅游精英的声誉权与企业精英的声誉权相差不大,张琳在探索本土企业领导者权力时,认为企业领导者的声誉权包括企业形象塑造、媒体舆论、个人荣誉与企业荣誉四个方面[42]。

6.2 结论(1)本文基于建构扎根理论,探索出符合本土乡村旅游精英特征的六维权力:全局掌控权、制度制定权、空间生产权、声誉权、人情权和魅力权。六维权力不仅在横向作用领域发挥的效用不同,而且在纵向旅游地生命周期中所呈现特征存在差异。从作用领域来看,六维权力分别在确定发展方向、顶层设计、增加乡村旅游吸引力、塑造品牌、团结村民和凝聚集体力量等领域发挥不同效用;从发展阶段来看,因每阶段袁家村面临不同挑战,从而驱动六维权力在旅游地生命周期中呈现动态变化特征:成长期制度制定权达到最高值,空间生产权自成长期开始下降,成熟期全局掌控权和声誉权达到峰值,人情权和魅力权则处于较平稳状态。

(2)研究结果表明,旅游精英在带领村民发展旅游过程中,其权力属性不仅存在由职位带来的强制性,而且更多体现在声誉权、人情权和魅力权等非强制性权力。因此,袁家村以旅游精英为代表的村两委才能在发展道路上受到村民支持与信赖。此外,六维权力的建构则更多体现于制度体系上的优势,建立了一套村民参与、村民监督和信息公开的制度体系,使袁家村全体村民成为乡村旅游发展的参与者和受益者,充分调动了社区居民的能动性。顶层制度与底层实践的有机结合成为袁家村持续发展的保障。

| [1] |

张玫, 张桂贵.2018年全国休闲农业和乡村旅游营业收入超过八千亿元[N/OL].(2019-02-14)[2019-05-30].http://country.people.com.cn/n1/2019/0214/c419842-30674249.html. [Zhang Mei, Zhang Guigui. 2018 national leisure agriculture and rural tourism revenue exceeds eight hundred billion yuan[N/OL]. (2019-02-14)[2019-05-30]. http://country.people.com.cn/n1/2019/0214/c41984230674249.html.]

|

| [2] |

王晨光. 集体化乡村旅游发展模式对乡村振兴战略的影响与启示[J]. 山东社会科学, 2018(5): 34-42. [Wang Chenguang. Influence and inspiration of collectivized rural tourism development model on rural revitalization strategy[J]. Shandong Social Sciences, 2018(5): 34-42.] |

| [3] |

王林. 旅游社区的非体制精英与文化遗产保护——以宣科与丽江古乐为例[J]. 社会科学家, 2008(5): 87-99. [Wang Lin. Non-system elite and cultural heritage protection in tourism communities:A case study of Xuanke and Lijiang ancient music[J]. Social Scientist, 2008(5): 87-99. DOI:10.3969/j.issn.1002-3240.2008.05.024] |

| [4] |

吴其付. 村寨旅游精英成长与民族文化认同——以理县桃坪羌寨龙小琼为个案[J]. 旅游研究, 2013, 5(3): 29-32. [Wu Qifu. Village tourism elite growth and ethnic cultural identity:A case study of Long Xiaoqiong, Taopingqiang village, Lixian county[J]. Tourism Research, 2013, 5(3): 29-32. DOI:10.3969/j.issn.1674-5841.2013.03.005] |

| [5] |

Tosun C. Limits to community participation in the tourism development process in developing countries[J]. Tourism Management, 2000, 21(6): 613-633. DOI:10.1016/S0261-5177(00)00009-1 |

| [6] |

谢小芹. "场域-行动分析"视角:贵州西村农民的旅游抗争[J]. 人文地理, 2019, 34(4): 135-142. [Xie Xiaoqin. The perspective of "field-action analysis":Farmers' tourism struggle in Guizhou west village[J]. Human Geography, 2019, 34(4): 135-142.] |

| [7] |

Brohman J. New directions in tourism for third world development[J]. Annals of Tourism Research, 1996, 23(1): 48-70. DOI:10.1016/0160-7383(95)00043-7 |

| [8] |

吴其付. 从普通村民到社区精英:中国旅游精英的典型个案——以阳朔"月亮妈妈"为例[J]. 旅游学刊, 2007, 22(7): 87-90. [Wu Qifu. From ordinary villagers to community elites:Typical case of China's tourism elites:A case study of Yangshuo "Mother Moon"[J]. Tourism Tribune, 2007, 22(7): 87-90. DOI:10.3969/j.issn.1002-5006.2007.07.019] |

| [9] |

罗文斌, 钟诚, 孟贝, 等. 乡村旅游开发中女性村官参与行为影响机理研究——以湖南省女性村官为例[J]. 旅游学刊, 2017, 32(1): 54-63. [Luo Wenbin, Zhong Cheng, Meng Bei, et al. Research on the influence mechanism of female village officials' participation behavior in rural tourism development:A case study of female village officials in Hunan province[J]. Tourism Tribune, 2017, 32(1): 54-63. DOI:10.3969/j.issn.1002-5006.2017.01.011] |

| [10] |

褚玉杰, 赵振斌, 张丽. 民族社区妇女旅游精英角色:基于性别特质的演绎[J]. 旅游学刊, 2016, 31(1): 37-48. [Chu Yujie, Zhao Zhenbin, Zhang Li. The role of elite women in tourism in ethnic communities:The interpretation based on gender traits[J]. Tourism Tribune, 2016, 31(1): 37-48. DOI:10.3969/j.issn.1002-5006.2016.01.009] |

| [11] |

文彤, 张庆芳. 利己?利他?社会责任视角下乡村社区旅游精英再认识[J]. 思想战线, 2008, 44(6): 161-168. [Wen Tong, Zhang Qingfang. Self-interest? Altruism? Reunderstanding of rural community tourism elites from the perspective of social responsibility[J]. The Ideological Front, 2008, 44(6): 161-168.] |

| [12] |

Pareto V.精英的兴衰[M].刘北成, 译.上海: 上海人民出版社, 2003: 13. [Pareto V. The Rise and Fall of Elites[M]. Liu Beicheng, trans. Shanghai: Shanghai People's Publishing House, 2003: 13.]

|

| [13] |

翁时秀, 彭华. 权力关系对社区参与旅游发展的影响——以浙江省楠溪江芙蓉村为例[J]. 旅游学刊, 2010, 25(9): 51-57. [Weng Shixiu, Peng Hua. Influence of power relationship on community participation in tourism development:A case study of Furong village, Nanxijiang, Zhejiang province[J]. Tourism Tribune, 2010, 25(9): 51-57. DOI:10.3969/j.issn.1002-5006.2010.09.008] |

| [14] |

黄平芳. 流动与圈定:一个客家山村的旅游发展与社区重构[M]. 北京: 中国旅游出版社, 2018: 149-179. [Huang Pingfang. Flow and Delineation:Tourism Development and Community Reconstruction of a Hakka Village[M]. Beijing: China Tourism Press, 2018: 149-179.]

|

| [15] |

光映炯, 毛志睿. 旅游场域中文化权力的生成与表达[J]. 思想战线, 2013(1): 123-128. [Guang Yingjiong, Mao Zhirui. Generation and expression of cultural power in tourism field[J]. The Ideological Front, 2013(1): 123-128. DOI:10.3969/j.issn.1001-778X.2013.01.025] |

| [16] |

Beritelli P, Laesser C. Power dimensions and influence reputation in tourist destinations:Empirical evidence from a network of actors and stakeholders[J]. Tourism Management, 2011, 32(6): 1299-1309. DOI:10.1016/j.tourman.2010.12.010 |

| [17] |

Saito H, Ruhanen L. Power in tourism stakeholder collaborations:Power types and power holders[J]. Journal of Hospitality and Tourism Management, 2017, 31: 189-196. DOI:10.1016/j.jhtm.2017.01.001 |

| [18] |

Yankholmes A. Tourism as an exercise in three-dimensional power:Evidence from Ghana[J]. Tourism Management Perspectives, 2018, 25: 1-12. DOI:10.1016/j.tmp.2017.11.001 |

| [19] |

Bass B M. Leadership, Psychology, and Organizational Behavior[M]. New York: Harper, 1960: 259-437.

|

| [20] |

French J, Raven B. The Bases of Social Power[M]. Northampton: Edward Elgar, 2001: 309-326.

|

| [21] |

Finkelstein S. Power in top management teams:Dimensions, measurement, and validation[J]. Academy of Management Journal, 1992, 35(3): 505-538. |

| [22] |

Charmaz K C. Construcing Grounded Theory:A Practical Guide through Qualitative Analysis[M]. London: Sage, 2006.

|

| [23] |

陈向明. 扎根理论的思路和方法[J]. 教育研究与实验, 1999(4): 58-63. [Chen Xiangming. Ideas and methods of grounded theory[J]. Educational Research and Experiment, 1999(4): 58-63.] |

| [24] |

卢崴诩. 质性研究法与社会科学哲学——以社会学中的民族志为例[J]. 思想战线, 2013, 39(2): 16-20. [Lu Weixu. Qualitative research method and philosophy of social science:A case study of ethnography in sociology[J]. The Ideological Front, 2013, 39(2): 16-20. DOI:10.3969/j.issn.1001-778X.2013.02.003] |

| [25] |

张立生. 旅游地生命周期理论的主要争议辨析[J]. 地理与地理信息科学, 2013, 29(1): 96-100. [Zhang Lisheng. Discrimination and analysis of major disputes in the life cycle theory of tourist destinations[J]. Geography and Geo-information Science, 2013, 29(1): 96-100.] |

| [26] |

李睿, 应菊英, 章珠娥. 溶洞型旅游地生命周期特点的定量研究——以浙江瑶琳洞为例[J]. 经济地理, 2004(5): 683-687. [Li Rui, Ying Juying, Zhang Zhu'e. A quantitative study on the life cycle characteristics of karst caves:A case study of Yaolin cave in Zhejiang province[J]. Economic Geography, 2004(5): 683-687. DOI:10.3969/j.issn.1000-8462.2004.05.026] |

| [27] |

汪德根, 王金莲, 陈田, 等. 乡村居民旅游支持度影响模型及机理——基于不同生命周期阶段的苏州乡村旅游地比较[J]. 地理学报, 2011, 66(10): 1413-1426. [Wang Degen, Wang Jinlian, Chen Tian, et al. Influence model and mechanism of rural residents' tourism support:Comparison of rural tourism destinations in Suzhou based on different life cycle stages[J]. Acta Geodeica Sinica, 2011, 66(10): 1413-1426. DOI:10.11821/xb201110011] |

| [28] |

Cooper C, Fleteher J, Gilbertand D, et al. Tourism Principles and Practice[M]. London: Pitman Publishing, 1993: 20-48.

|

| [29] |

苏健.福柯权力理论研究[D].保定: 河北大学, 2016: 15-23. [Su Jian. Foucault's Theory of Power[D]. Baoding: Hebei University, 2016: 15-23.] http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10075-1016761752.htm

|

| [30] |

瞿海源, 毕恒达. 社会及行为科学研究法(二)质性研究法[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2013: 62-65. [Qu Haiyuan, Bi Hengda. Research Method of Social and Behavioral Sciences (Ⅱ) Qualitative Research Method[M]. Beijing: Social Sciences Academic Press, 2013: 62-65.]

|

| [31] |

Glassser B G, Strauss A L, Strutzel E. The discovery of grounded theory:Strategies for qualitative research[J]. Nursing Research, 1968, 17(4): 364. DOI:10.1097/00006199-196807000-00014 |

| [32] |

郭占武.乡村旅游与产业化发展[N].中国旅游报, 2016-09-05(04). [Guo Zhanwu. Rural tourism and industrial development[N]. China Tourism Journal, 2016-09-05(04).]

|

| [33] |

强晓玲.一个比"兵马俑"还火爆的关中村庄[N].调查·观察周刊, 2018-07-06(13). [Qiang Xiaoling. A Guanzhong village more popular than "Terracotta Warriors"[N]. Survey & Observation Weekly, 2018-07-06(13).]

|

| [34] |

王维艳. 乡村旅游地的空间再生产权能及其空间正义实现路径——地役权视角下的多案例透析[J]. 人文地理, 2018, 33(5): 152-160. [Wang Weiyan. The spatial reproduction right of rural tourism destinations and its realization path of spatial justice:A multi-case analysis from the perspective of easement[J]. Human Geography, 2018, 33(5): 152-160. DOI:10.3969/j.issn.2095-0446.2018.05.024] |

| [35] |

孟凯, 李佳宾, 陈险峰, 等. 乡村旅游地发展过程中"公地悲剧"的演化与治理[J]. 旅游学刊, 2008, 33(8): 19-28. [Meng Kai, Li Jiabin, Chen Xianfeng, et al. Evolution and governance of "tragedy of the commons" in the development of rural tourism destinations[J]. Tourism Tribune, 2008, 33(8): 19-28. DOI:10.3969/j.issn.1002-5006.2008.08.009] |

| [36] |

宋道雷. 身份认同与制度制定权:反政治社会化行为的解释机制[J]. 南京师大学报(社会科学版), 2018(5): 77-83. [Song Daolei. Identity and institutional right:An explanation mechanism of antipolitical socialization behavior[J]. Journal of Nanjing Normal University (Social Science Edition), 2018(5): 77-83. DOI:10.3969/j.issn.1001-4608.2018.05.009] |

| [37] |

刘星原. 零售企业核心竞争力研究——兼析中外零售企业的竞争力[J]. 当代经济科学, 2006(4): 112-118. [Liu Xingyuan. Research on core competitiveness of retail enterprises:Analysis of competitiveness of domestic and foreign retail enterprises[J]. Contemporary Economic Science, 2006(4): 112-118. DOI:10.3969/j.issn.1002-2848.2006.04.017] |

| [38] |

大卫·哈维, 黄晓武. 列菲弗尔与《空间的生产》[J]. 国外理论动态, 2006(1): 53-56. [David Harvey, Huang Xiaowu. Lefevre and the production of space[J]. Foreign Theoretical Trends, 2006(1): 53-56.] |

| [39] |

吴冲, 朱海霞, 向远林, 等. 保护性利用影响下的大遗址周边地区社会空间演变——基于空间生产视角[J]. 人文地理, 2019, 34(1): 106-114. [Wu Chong, Zhu Haixia, Xiang Yuanlin, et al. Social space evolution in the surrounding area of large ruins under the influence of protective utilization:Based on the perspective of spatial production[J]. Human Geography, 2019, 34(1): 106-114.] |

| [40] |

张京祥, 胡毅, 孙东琪. 空间生产视角下的城中村物质空间与社会变迁——南京市江东村的实证研究[J]. 人文地理, 2014, 29(2): 1-6. [Zhang Jingxiang, Hu Yi, Sun Dongqi. Material space and social changes in urban villages from the perspective of spatial production:An empirical study of Jiangdong village in Nanjing[J]. Human Geography, 2014, 29(2): 1-6.] |

| [41] |

Fu P P, Liu J. Cross-Cultural Influence Strategies and Power Sources[M]. Los Angeles: Sage, 2008: 239-252.

|

| [42] |

张琳, 徐立国, 席酉民. 本土领导者权力及其在企业不同阶段的演变[J]. 经济管理, 2016, 38(1): 73-83. [Zhang Lin, Xu Liguo, Xi Youmin. The power of local leaders and its evolution in different stages of enterprises[J]. Economic Management, 2016, 38(1): 73-83. DOI:10.3969/j.issn.1009-2277.2016.01.015] |