2. 中国城市规划设计研究院 深圳分院, 深圳 518040

2. China Academy of Urban Planning & Design Shenzhen, Shenzhen 518040, China

消费是城市的主要功能之一,也是城市居民日常生活的重要环节。在居民日常消费的过程中,人作为具有主观能动性的个体,不可避免地受到情绪和情感因素的影响。情绪是个人在认知过程中产生的对客观事物的态度,是以主观愿望和需求为中介的一种心理活动[1]。情绪可以调节人行为活动与空间场所之间的关系,对日常消费活动而言,情绪是对消费空间体验的表达,也是影响消费者行为的重要因素。情绪还与居民的福祉相关,平静和正面的情绪有助于提升人的身心健康和生活质量。

有关消费的情绪研究,早期主要出现在消费者行为学领域。这些领域的研究在承认情绪是一种个人化心理活动的同时,也都特别强调了环境因素对情绪的影响,为空间科学介入情绪研究奠定了一定的基础。Holbrook和Hirschman最早明确了消费过程中情绪的重要性,将情绪纳入认知理论形成“认知—情绪—行为”理论,指出环境与消费者是引发情绪的两个重要因素,情绪对消费者重复购买、忠诚度、满意度、口传等行为有积极作用[2]。在这个框架下,哪些因素影响了消费者的情绪,情绪对消费者有怎样的影响,构成了消费与情绪研究的两个主要方向。后来的研究对环境因素进一步细化为物质环境因素和服务环境因素,然而却始终未将空间内消费者之间的交流与交往纳入已有研究框架中[3, 4]。同时,情绪对消费者满意度的影响也被进一步延伸至生活领域。例如,Lee以体验式消费为例,指出情绪通过影响消费者满意度提升了生活质量,消费者对消费体验的情绪感知直接与日常生活的满意度相关[5]。但是,基于情绪的行为学研究其本质目的主要指向如何促进商品营销,将情绪作为可利用的商业化属性,忽视了情绪对个人发展和社会的意义。

20世纪90年代后期,Anderson和Smith提出了情绪地理学(emotional geographies)的概念,指出情绪与空间存在互构关系,为阐释消费中环境与情绪的关系提供了地理学的解释[6]。空间被认为具有情绪特征,情绪则被当作空间建构的要素,大量研究证实工作地点[7]、家庭[8]、学校[9]等特定场所均具有不同的情绪特征。其中,消费空间作为城市重要的空间类型也逐渐成为学术研究的热点。在宏观尺度上,一些研究通过情绪地图描述了城市商业网点、餐饮场所、娱乐场所的情绪特征,并将情绪作为评价城市空间品质的标准,从而推断出城市功能布局、环境质量、设施配套等建成环境因素可能对情绪产生的影响[10]。在微观尺度上,通过对夜间经济、旅游度假地、购物中心等特殊语境中消费地点案例的选取,探讨了空间的便利性、氛围和设施等物质因素对购物选择和情绪体验的作用。例如,Miller以阿根廷某购物中心为例,认为消费者会在商场产生散步、闲逛或浏览行为,因此商场中的椅子、音乐、装饰、儿童设施等非购买功能会促进消费者产生愉悦、乐趣、烦躁、沮丧等多种情绪[11]。除此之外,空间的社会性和文化性特征对情绪的影响也开始受到关注。例如,Heimtun认为中年单身女性在外出度假就餐时,餐厅表现出了对独自就餐者的排斥和对亲密关系的加强。就餐者积极和消极的情绪都受到了空间内权利关系、社会特征和熟悉程度的影响[12]。然而,现有研究的局限主要在于,宏观研究侧重情绪的特征性描述但缺少深入的机制分析,而微观研究多是基于特定个案来探讨情绪形成机制,难以扩展到宏观层面并提供一般性的解释。因此,如何获得消费空间中情绪产生机制的一般性推论,是本研究将要着力解决的问题。

本文以南京居民日常消费为例,研究消费空间中情绪的产生机制及情绪对居民生活满意度的影响。通过对大范围、多类型日常消费的定量分析,以期获得较为一般性的结论从而解释日常消费空间中人与空间的情感关联机制与影响。鉴于既有研究对消费空间非物质维度探讨的不足,本文从人际互动的视角对空间要素进一步细分,将空间社会性、文化性特征与物质环境特征一同纳入整体框架进行分析。此外,本研究致力于从促进居民获得更好的情绪体验和更高的生活满意度出发为城市实体消费空间转型升级提供依据。

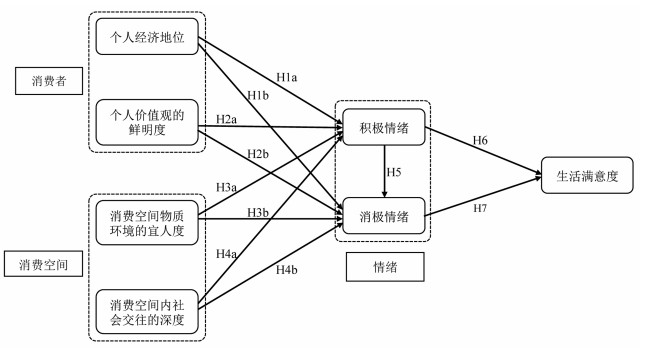

2 研究假设与概念模型研究假设建立在“认知—情绪—行为”框架和“情绪—空间”框架上(图 1)。鉴于消费行为学的“认知—情绪—行为”模型只侧重于“购买”环节的行为,对消费情绪更深远的个人生活和社会影响考虑不足,本研究着重将消费情绪对“行为”的影响从消费领域扩展到日常生活领域。模型概述了消费者和消费空间与情绪之间的关系,以及情绪对居民生活满意度的影响。基于早期Izard对离散情绪的分类[13],本研究将情绪划分为积极情绪和消极情绪。概念模型提出,消费者的个人经济地位、个人价值观的鲜明度、消费空间物质环境的宜人度、消费空间内社会交往的深度都正向影响了积极情绪,并对消极情绪有负向影响,而积极情绪、消极情绪又与生活满意度有显著的相关性。

|

图 1 概念模型 Fig.1 Conceptual Framework |

个人的经济属性变量始终是情绪产生的基础,大量的研究支持了性别、经济地位、社会阶层、个性的差异使得消费者产生不同程度的积极或消极情绪[14-16]。其中,Kemper特别强调了经济地位与情绪体验的相关性,教育程度、职业地位和收入的不同通过影响个人的经济地位而影响情绪[17]。Sosa通过对不同收入群体的分类,分析了食品消费时的情绪特征与行为选择,研究发现低收入人群比中等收入人群更频繁的体验到消极情绪[18]。本研究选取具有显著相关性的收入变量作为衡量个人经济地位的主要指标,提出以下假设:

假设H1a:个人经济地位对积极情绪有正向影响

假设H1b:个人经济地位对消极情绪有负向影响

2.1.2 个人价值观对情绪的影响人们会在不同的社会规范和价值观下适当的体验或表达某种情绪。在一个社会中,如果把积极情绪作为社会“美好生活”提升的重要内容,那么这样的价值取向会影响到个体本身对积极情绪的态度,更容易促使积极情绪的产生[19]。对消费者个体而言,个人价值观表明了他们对产品或服务的态度从而影响购买的决策行为[20]。Song研究表明消费的感知价值直接影响了情绪的产生,对价值的高度认知诱发了更积极的情绪,而低价值的认知会促使消极情绪的提升[21]。其中,消费的感知价值受个人价值观影响[22],与感知价值相比个人价值观不会随时间、情境而变化,更准确地表达了个体对消费过程的评价。因此,本研究认为个人价值观对情绪的产生具有显著作用,明确的个人价值观更容易促使积极情绪的产生,模糊的个人价值观更容易导致消极情绪的产生,并做出以下假设:

假设H2a:个人价值观的鲜明度对积极情绪有正向影响

假设H2b:个人价值观的鲜明度对消极情绪有负向影响

2.2 消费空间与情绪 2.2.1 消费空间物质环境对情绪的影响情绪主要受到空间环境质量的影响,整体环境质量的高低与积极情绪的产生存在相关性。陈映雪通过对住宅、工作场所、公共服务空间、商业网点等不同城市空间情绪特征的分析,认为空间建设环境的差异会使居民产生不同的情绪体验。其中,商业空间的居民情绪受到了建筑年龄、整体环境质量、服务水平、管理水平等因素的共同影响[23]。在微观尺度上,消费场所内部的空间尺度、空间布局等环境因素和情绪之间也存在显著相关性。例如,Lin和Liang研究发现时尚服装零售商的布局、设施、光线、颜色、音乐和气味等环境因素都与消费者的积极情绪呈正相关[24]。本研究在此基础之上,提出以下假设:

假设H3a:消费空间物质环境的宜人度对积极情绪有正向影响

假设H3b:消费空间物质环境的宜人度对消极情绪有负向影响

2.2.2 消费空间内的社会交往对情绪的影响情绪在本质上是社会文化建构的产物,它不是孤立的行为,而是对特定环境中社会关系的参与和表达。在社会交往中双方必然会产生情绪和认知上的要求[25]。例如,Shea认为与经历消极情绪的人相比,愉快、正面的情绪会拓宽人们的认知框架和范围,促使更加外向、多元化社交网络的形成[26]。城市空间作为社会网络与交往的载体,空间中社会交往的支持和互惠可以促进情绪的释放和表达,缓解压力、焦虑等负面情绪,重塑积极的情感体验。Holton就强调了英国大学公寓中,同龄人做饭、装饰、互助等交往活动可以帮助他们缓解离家的紧张、不安、恐惧等情绪,提供持久性放松、愉悦的感官体验,从而产生情感依恋并增强归属感[8]。对消费空间而言,人与人之间的互动、分享、陪伴、与家人及朋友的交流是日常消费活动中重要的环节,而现有研究对社会交往维度的重视远远不足。本研究提出以下假设:

假设H4a:消费空间内社会交往的深度对积极情绪有正向影响

假设H4b:消费空间内社会交往的深度对消极情绪有负向影响

2.3 情绪与生活满意度生活满意度是人们对各个领域生活状态的满意程度,也是对总体生活质量的评价[27]。在“认知—情绪—行为”理论中重点强调了情绪对消费者满意度的影响并延伸至深层次的生活质量方面提出消费者幸福感[28],但大多数研究仍只关注于商品和服务本身带来的满意度在营销领域发挥的作用。为了弥补消费者幸福感研究对于购物场所的忽视,Hedhli提出了购物幸福感(shopping well-being)的概念,更强调与商场消费、交往、休闲等方面相关的情感体验,认为商场购物对主观幸福感的提升有积极作用[29]。在此基础上,本研究提出生活满意度的概念,强调日常消费空间对居民生活的影响,认为消费的过程可以满足人们日常发展的需求(如经济、社会、交往需求等),从而促进人们生活总体满意度的提高。同时,由于本次研究问卷采用回忆上一次消费情况的形式进行调查,对受访者而言捕捉的并不是即时、瞬间或静止的满意度,而是对一般消费状态融合后的反馈,是瞬时幸福感的累积和综合评价,代表了日常生活的长期性感受[30]。

满意度领域大量的研究已经证实了积极的情绪体验有助于提升居民的生活满意度,消极的情绪体验会降低居民的生活满意度。正面的情绪会随着时间的推移对心理产生持续的积极意义,也会扩大负面情绪的消极作用,通过增加人们的抵触心理进一步提升生活满意度[19]。对于消费者而言,消费体验中引发的情绪在整体满意度评价中占重要地位。满意度主要来自于对于购物体验的享受(享乐价值)以及对购物目标的实现(功利价值),购物的享乐价值与功利价值涉及了潜在的兴奋,快乐、喜悦等情感刺激[31]。因此,积极情绪的改善是提高满意度的关键。基于此,提出以下假设:

假设H5:积极情绪对消极情绪有直接负向影响

假设H6:积极情绪对生活满意度有直接正向影响

假设H7:消极情绪对生活满意度有直接负向影响

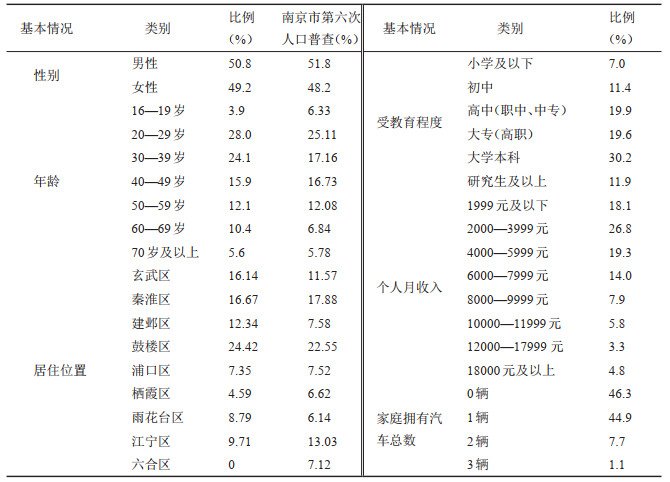

3 研究方法 3.1 研究数据本研究于2016年8月至2016年12月期间对在南京居住一年以上的居民进行日常消费情况的问卷调查,具体调查了居民在蔬菜食品、家庭日用杂品、个人护理用品、服饰、餐饮、电影、美容美发、运动健身等10种类型的消费中,对消费场所的地点选择、与谁一起消费、获得了怎样的社会交往、消费的情绪和生活的满意度等内容。根据南京市人口分布状况,选择南京市包括鼓楼区、秦淮区、玄武区、建邺区、栖霞区、雨花台区、浦口区以及江宁区在内的八个主要城区进行抽样调查,并选择南京市主要的商圈如新街口、夫子庙、河西万达等和商圈附近的小区进行问卷的发放。本次问卷调研共发放911份,剔除问项相同、漏填项大于3项或存在异常数据的问卷,抽出762个有效样本进行进一步的数据分析。

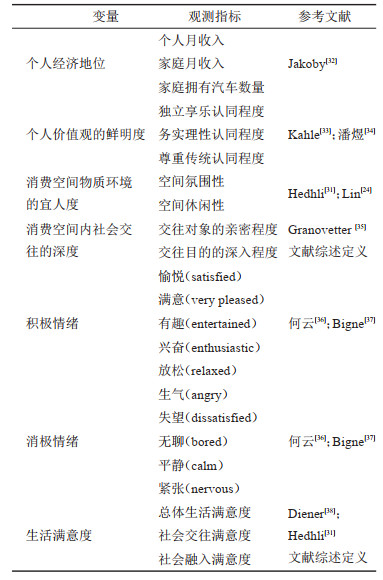

3.2 问卷设计与变量衡量通过对文献资料和以往研究量表的整理,结合实际案例形成本研究的测量量表(表 1)。问卷内容由三个部分组成。第一部分为个人的基本信息,包括性别、年龄、职业、受教育程度、个人月收入、家庭月收入等;第二部分为个人的消费观和价值观;第三部分为居民在实体空间消费的情况,包括消费情绪、场所、类型、社会交往和满意度等。在观测变量中除个人经济地位的指标外,其他指标均通过李克特五级量表进行衡量。

| 表 1 各变量测量指标和参考文献 Tab.1 Measurement and References of Variables |

在调查的样本中,男性消费者占50.8%,女性消费者占49.2%。消费者多为年龄在20—59岁之间的中青年人,其个人月收入处于中高层水平,受教育程度普遍偏高,职业以受雇人士为主,其次为学生、自由职业者、家庭主妇、自雇人士等其他类型。调查问卷样本主要范围为南京市主城区,性别年龄和居住地分布情况与南京市第六次人口普查数据结构基本一致,样本具有一定代表性(表 2)。

| 表 2 问卷样本的基本信息(N=762) Tab.2 The Profile of Survey Samples (N=762) |

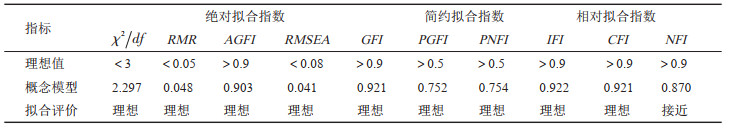

数据信度是对概念模型中测量量表可靠性程度的检验,通常采用哥伦巴哈阿尔法系数(Cronbach's α)和组合信度(construct reliability,CR)进行衡量。信度分析结果表明,测量量表总体哥伦巴哈阿尔法系数为0.734(> 0.60),组合信度(表 3)最低为0.694(> 0.50),调查数据的可靠性和稳定性均为良好。数据效度是对测量量表准确性程度的检验。首先,对总量表的KMO值进行检验为0.797,巴特勒球形检验的P值为0.000,表明调查数据整体具有较好的效度。其次,通过平均方差提取值(average variance extracted,AVE)来衡量量表的会聚效度,通常认为当AVE值大于0.50时表示该潜变量具有较好的会聚效度,但Fornell等也认为0.36至0.5是可以接受的门槛[39]。从表 3可知,多数变量的AVE值均大于0.50,个别变量的AVE值大于0.36且接近0.50,能够达到较好的效度水平。

| 表 3 概念模型内在结构适配度结果 Tab.3 Goodness-of-fit Index of Conceptual Model |

利用AMOS 21.0软件采取极大似然法(maximum likelihood)对概念模型进行参数估计以及拟合度检验。本研究通过对绝对拟合指数、简约拟合指数和相对拟合指数的衡量来检验模型的拟合程度。通过对模型的反复试验和修正,得到卡方和自由度之比(χ2/df)为2.297(< 3),RMSEA值为0.041(< 0.05),AGFI值为0.903(> 0.9),GFI值为0.921(> 0.9),TLI值为0.909(> 0.9),CN值367(> 200),除NFI偏小外其他指标均达到理想状态,说明模型拟合程度较好(表 4)。

| 表 4 概念模型的拟合程度及评价 Tab.4 Fit Index of Conceptual Model |

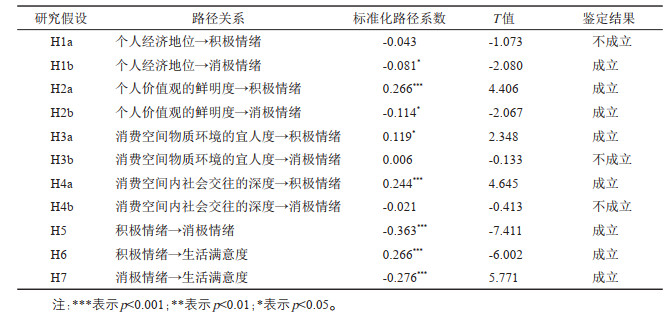

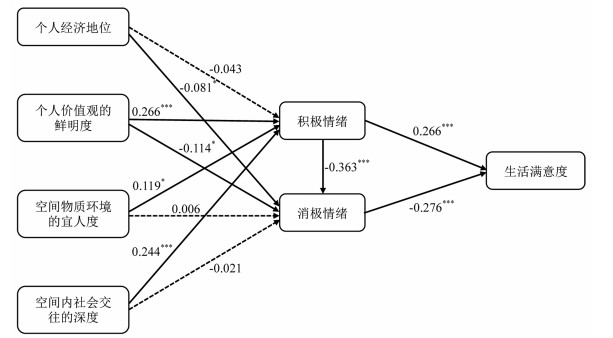

模型假设结果如图 2和表 5所示,除假设H1a、H3b和H4b未通过假设检验外,其他研究假设均成立。其中,假设H2a、假设H4a、假设H5、假设H6和假设H7在p=0.001置信水平上达到显著,假设H1b、假设H2b和假设H3a在p= 0.05置信水平上达到显著。由此可见,个人价值观的鲜明度、消费空间物质环境的宜人度、消费空间内社会交往的深度(T值依次为4.406、2.348、4.645)对积极情绪有显著的正向影响,个人经济地位、个人价值观的鲜明度(T值依次为-2.080、-2.067)对消极情绪有显著的负向影响,积极情绪、消极情绪(T值依次为-6.002、5.771)对生活满意度的影响均显著。按影响程度的大小排序,个人价值观(标准化系数为0.266)、空间内的社会交往(标准化系数为0.244)对积极情绪的影响最为重要,积极情绪(标准化系数为0.266)和消极情绪(标准化系数为-0.276)对生活满意度的影响重要程度相同。

|

图 2 结构方程模型的标准化拟合结果 Fig.2 Standardized Fitting Results of Structural Model 注:***表示p < 0.001;**表示p < 0.01;*表示p < 0.05。 |

| 表 5 假设路径的标准化检验结果 Tab.5 Standardized Test Results of Hypothesized Path |

消费者的个人经济地位与消极情绪的产生呈现负相关关系(标准化系数为-0.081),但是对积极情绪的影响并不显著。消费者的个人经济地位越高,他们在消费时越不容易产生强烈的消极情绪,反之经济地位较低的消费者更容易产生消极情绪。社会经济结构上的不平等会导致个人情绪的不平等[17]。经济地位较高者在消费时具有的选择性更多且更愿意承担风险,不会产生较大的情绪变化,也不会感受到过于强烈的消极情绪;而经济地位较低者在选择消费的商品、场所和服务时受价格限制较多,更关注经济差距带来的消费不平等并产生抵触心理,容易唤起慢性的焦虑、悲伤、失望等消极情绪。但是,收入的高低与消费者感知到的积极情绪之间没有显著的相关性,一方面是因为无论高收入者还是低收入者,一旦购买的商品满足了他们的心理预期甚至产生物有所值、物超所值的感受,他们的积极情绪都会得到显著的提升。“从上学到现在工作,收入增加了肯定会买贵的东西,但是当时买不起的时候也没有什么感觉。一件衣服一两百块钱,买完以后也挺高兴的,特别是还有同学会来问我衣服在哪买的,那个时候就觉得很值得,更开心了”(A1)。另一方面,也可能是因为个人的经济地位与积极情绪之间并不是简单的线性相关关系,这也与“Easterlin悖论”提出的观点相一致[40]。低收入者随着收入的增加会提升其自身的快乐感和幸福感,然而当财富累积到一定程度后,收入对积极情绪、幸福感的影响就会降低,此时收入与快乐、幸福等积极体验之间呈现出倒U形关系[41]。因此,在本研究中经济地位的高低与积极情绪之间没有显著的相关性。

消费者个人价值观的鲜明程度与积极情绪的产生呈现正相关关系(标准化系数为0.266),与消极情绪的产生呈现负相关关系(标准化系数为-0.114)。消费的最终目标是符合并体现其价值观,消费者的个人价值观不同,其重视的消费体验与结果就会有所不同[42]。而情绪是对消费经历的表达与评价,个人价值观越鲜明,消费结果越符合自我心理需求,越容易产生高兴、愉悦的积极情绪。本研究中,无论是认同独立享受、务实理性还是尊重传统都代表个人明确的价值取向,对价值观的高度认同促使产生的积极情绪更强烈。“我认为自己还是比较偏理性的。买东西的时候更看重需求性,会做过攻略再考虑买不买。买到的东西不管好不好用都挺开心的,只要这个东西在我的承受范围之内,哪怕它不好用,我觉得可以承受这个损失,就不会觉得不高兴”——(A2)。在应对负面消费经历时,具有鲜明价值观的人对结果的接受能力更强,计划内的消费尽管没有达到预期也不会因此产生过于强烈的消极情绪。相反,对价值观的模糊认知使得消费时缺乏目标性和计划性,更容易激发消极情绪的产生。“我觉得自己没什么消费观,平常逛街买东西就是看上什么买什么。有时候超出收入水平但是又很喜欢也会直接买,买回来只用过一次,就觉得这么贵太亏了,就会很后悔”——(A1)。

价值观模糊的人随机消费与超出预期的消费占多数,出现的结果多无法预测且超过自身承受能力,因此更容易产生失望、后悔、抱怨等消极情绪。

5.2 消费空间的物质环境、空间内的社会交往对情绪产生的影响日常消费空间的物质环境的宜人程度与积极情绪的产生呈现正相关关系(标准化系数为0.119)。空间的物质环境塑造了消费者情绪,环境质量越适宜越容易促使居民产生积极情绪。具体来看,空间的外观、设计、颜色和音乐等整体氛围都直接影响着消费者对物质环境的感知。一个有良好氛围的消费空间,会鼓励消费者产生闲逛、购物和社交行为,也会增加愉悦、兴奋、满足等积极情绪。

“新街口大洋百货装修以后,各楼层比原来好看了,布局也更宽敞,去的时候觉得很舒服,挺开心的”——(A3)。空间内面向儿童、青年的娱乐设施和特色饮食场所代表着空间的休闲性,不同类型的消费空间其休闲性越强,空间的享乐功能越多,人们越容易体验到舒适、愉悦、有趣等积极情绪。“商场和批发市场还是不一样的,商场进去会有享受的感觉、很愉悦,而批发市场就会觉得很压抑”——(A4)。

消费空间内社会交往的深入程度与积极情绪也呈现了显著的正相关关系(标准化系数为0.244)。社会交往对象的亲密程度越高,交往目的越深入,居民更容易产生积极情绪。在消费的过程中,特别是在餐饮、电影、唱歌、演出等对人与人之间互动、分享、陪伴有一定需求的休闲消费中[43],其消费空间在社会和文化上被建构成了与家人、朋友一起交往的场所并容纳了密切的人际关系。空间促进了交往频率、交往丰富度的增加,成为了人们消费时社会交往的平台。但是,对于单独消费者而言,空间这种积极的互动氛围却也造成了不自在、孤独、奇怪等情绪的产生,此时社会交往的参与会对空间进行重新建构并刺激消费者积极情绪的形成。“吃饭时一个人提前排队就很无聊、不舒服,觉得无所适从。别人都有说有笑的,看到我一个人也会多看两眼。当朋友过来的时候瞬间变得高兴起来,情绪变化还是很明显的”——(A1)。

朋友的到来明显改变了空间氛围以及单独消费者的情绪,独自状态向交往状态的转变促使了兴奋、高兴、放松等积极情绪的产生。同时,随着交往对象及交往目的的深入,消费者的积极情绪也会得到进一步的提升。“看电影的时候和爸妈一起就会讨论一些比较深刻的问题。和同事就比较简单,讨论点电影演员、剧情和彩蛋。两种情况有区别,当然和爸妈一起更舒服、自在一点”——(A5)。

然而,空间的物质环境和空间内的社会交往对消极情绪的影响均不显著,这与以往Lin、Hedhli和Heimtun将情绪作为一个整体来衡量的结果有所差异[12, 24, 29]。这是因为本研究根据Izard的单极方法将离散情绪分为积极情绪和消极情绪两类,认为积极情绪与消极情绪在空间中是共存的,人们的行为取决于积极情绪和消极情绪的相对效应[13, 44]。“有一次让我印象特别深刻,当时和朋友要赶高铁,在一家环境挺好的餐厅吃饭,结果它上菜太慢了,吃饭的时候就特别着急,虽然和朋友一起聊天挺开心的,但以后还是不想再去那家餐厅了”——(A5)。餐厅的环境、服务和消费者的交往共同产生了焦虑、着急、开心等多元情绪变化,积极与消极的情绪同时存在并对消费行为造成了影响。此时,空间物质环境和空间内社会交往对情绪积极和消极程度的作用可能存在一定差异性。另一方面,消费者对积极情绪的追求是整个社会价值取向的重要内容,人们总是会将积极的情感状态最大化从而减弱消极情绪[19]。这使得消极的情绪体验需要突出和强烈的特定行为驱动,其产生表现出自我归因、外部归因和环境归因等多种不同的方式[45]。在本研究中,由于对日用品消费环境如菜市场、便利店等和休闲消费环境如购物中心、步行街区等没有进行有效区分,导致消极情绪仅与个人经济地位、个人价值观等自我归因有关,而与空间物质环境和社会交往等环境归因没有显著的线性相关关系。“买菜的时候在农贸市场,脏乱差,但是天天去买也习惯了,没什么不高兴的感觉。去那种商场或者步行街反而人多的时候,会觉得又吵环境又不好,特别难受”——(A2)。当消费者在进行休闲消费时他们对空间物质环境、社会交往的期待更强烈,外界环境无法满足消费者期待时就会产生失望、生气、难受等消极情绪;而日用品消费多以功利的购买目的为主并不会过多关注空间环境,此时消极情绪的产生与外界的刺激无明显关系。

5.3 积极情绪、消极情绪对生活满意度的作用积极情绪对生活满意度有显著的正相关关系(标准化系数为0.266),消极情绪对生活满意度有显著的负相关关系(标准化系数为-0.276)。消费认知所引发的积极或消极情绪会影响生活满意的程度,这一结果与满意度文献中情绪的作用是一致的[19]。生活满意度是消费者情绪体验的直接结果,更是个体主观幸福感和生活质量的重要指标[46]。在积极的消费体验下,生活满意度不仅影响了消费者在空间中对其他行为的选择,也促使消费者将正面的评价延续到社会交往、社会融入等各个生活领域,提高了日常整体的生活质量。“买东西的那一整天都会特别兴奋,从想买的那一刻到买完,一段时间内都会特别开心。特别是在压力大的时候,买了一直想要的东西就会感觉好一些,高兴一整天”——(A2)。相反,消极情绪如悲伤、愤怒、后悔等不仅减弱了消费者对商品、服务和娱乐的满意程度,甚至影响到对生活中社会交往的体验。“不高兴的消费经历会影响我和朋友的关系,也会影响我那一天心情”——(A1)。

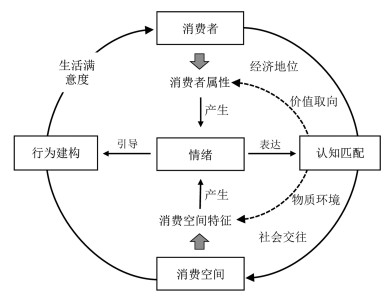

5.4 人与空间的情感关联机制与影响基于对“认知—情绪—行为”理论的分析,情绪在消费者和消费空间的互相建构中发挥了中介作用(图 3)。情绪的产生基于消费者经济地位、价值取向等个体因素和消费空间的物质环境、社会交往等空间因素的共同影响。从“认知”角度出发,情绪是消费者属性与消费空间特征之间社会形象匹配程度的直接表达。消费者在对消费空间认知时会将自身的身份、地位、价值取向等个体因素与消费空间表现出的形象进行匹配,积极或消极情绪都是这种匹配结果的反应。同时,在个体化的过程中不同的情绪又识别出了空间的正负属性使空间具有了不同的主观意义。从“行为”角度出发,消费空间通过情绪的反应决定与引导了不同属性消费者的行为表现。消费空间的物质环境、空间内的社会交往等空间因素作用于情绪使情绪产生内在的变化,这种内在的转变又通过具体的行为在现实空间中延伸和表达。其中,生活满意度是消费空间中其他选择、回购、推荐等行为的基础,情绪作为消费者行为选择的内在动力,在日常生活领域扩散表现出对生活满意度、生活质量和主观幸福感的显著提升。因此,消费者通过情绪表达了对消费空间的认知,而情绪又引导了消费空间中消费者行为的选择,情绪在消费者与消费空间之间发挥了重要的中介作用。

|

图 3 人与空间的情感关联机制 Fig.3 Relationship Between Human, Space and Emotion |

本研究采用定量与质性研究相结合的方法,以南京市居民为研究对象,探讨了影响消费空间中情绪形成的因素以及情绪对居民日常生活的作用。通过结构方程模型分析得到以下结论:①个人经济地位对消极情绪的产生有负向影响,但对积极情绪的影响不显著;②个人价值观的鲜明度对积极情绪的产生有正向影响,对消极情绪的产生有负向影响;③消费空间物质环境的宜人度对积极情绪的产生有正向影响,但对消极情绪的影响不显著;④消费空间内社会交往的深度正向促进了积极情绪的产生但与消极情绪的产生无关;⑤积极情绪与消极情绪之间呈现负相关关系;⑥积极情绪对生活满意度有显著的正向影响,消极情绪对生活满意度有显著的负向影响。

情绪在居民日常消费认知和行为中发挥着积极作用,但情绪受消费空间影响的一般机制却较少研究。本研究借鉴消费行为学的“认知—情绪—行为”模型和地理学“情绪—空间”视角,构建了情绪发生机制理论框架,重点关注并检验了空间内的社会交往对情绪的影响,以及情绪对居民日常生活满意度的作用。随着网络在购买层面对消费空间的替代,实体消费空间的意义逐渐向对多样化社会交往的支持方面转变。在消费空间的传统认知中,经济层级、规模品质是空间划分的主要依据,外观、装饰、审美、气氛等物质环境吸引着消费者并促使愉悦感、满足感的生成。但是,从情绪的角度出发,消费空间中的生活满意度更多来自于居民自身的价值取向和交往活动对情绪的影响,消费空间成为了社会关系、情感与文化所共同建构的空间,是人们进行日常社会互动必要的公共场所。与此同时,消费空间始终呈现出的积极情绪倾向也表明了城市可以通过消费空间调节人的情绪感受以提升生活质量。在消费空间的规划与设计中,更应该突出消费过程中面对面接触和社会交往的价值,鼓励通过更多的非购买设施、社交空间、共享空间支持人们的交往。

本研究主要探讨了经济地位、价值观和空间的物质性、文化性对消费情绪的影响,如果纳入其他因素如消费者的性别、年龄、户口、自我一致性等作为控制变量,可以使结论更加有说服力。

| [1] |

彭聃龄. 普通心理学[M]. 北京: 北京师范大学出版社, 2001: 355. [Peng Danling. Common Psychology[M]. Beijing: Beijing Normal University Press, 2001: 355.]

|

| [2] |

Holbrook M B, Hirschman E C, et al. The experiential aspects of consumption:Consumer fantasies, feelings, and fun[J]. Journal of Consumer Research, 1982, 9(2): 132-140. DOI:10.1086/208906 |

| [3] |

Ladhari R, Souiden N, Dufour B. The role of emotions in utilitarian service settings:The effects of emotional satisfaction on product perception and behavioral intentions[J]. Journal of Retailing & Consumer Services, 2017, 34(1): 10-18. |

| [4] |

李永鑫, 许绍康, 谭文娟. 服务提供者交际活动与顾客忠诚:消费情绪的中介作用[J]. 心理科学, 2009, 32(2): 449-452. [Li Yongxin, Xu Shaokang, Tan Wenjuan. Service provider sociality and customer loyalty:The mediation effect of consumption emotion[J]. Psychological Science, 2009, 32(2): 449-452.] |

| [5] |

Lee S, Manthiou A, Jeong M, et al. Does consumers' feeling affect their quality of life? Roles of consumption emotion and its consequences[J]. International Journal of Tourism Research, 2015, 17(4): 409-416. DOI:10.1002/jtr.1988 |

| [6] |

Anderson K, Smith S J. Editorial:Emotional geographies[J]. Transactions of the Institute of British Geographers, 2010, 26(1): 7-10. |

| [7] |

Blumen O. Criss-crossing boundaries:Ultraorthodox Jewish women go to work[J]. Gender Place & Culture, 2002, 9(2): 133-151. |

| [8] |

Holton D M. A place for sharing:The emotional geographies of peer-sharing in UK university halls of residences[J]. Emotion Space & Society, 2017, 22: 4-12. |

| [9] |

Catling S. Children's personal geographies and the English primary school geography curriculum[J]. Childrens Geographies, 2005, 3(3): 325-344. DOI:10.1080/14733280500353019 |

| [10] |

Zhen F, Tang J, Chen Y. Spatial distribution characteristics of residents' emotions based on Sina Weibo big data: A case study of Nanjing[M]//Shen Z, Li M. Big Data Support of Urban Planning and Management. Switzerland: Springer International Publishing, 2018: 43-62.

|

| [11] |

Miller J C. Malls without stores (MwS):The affectual spaces of a Buenos Aires shopping mall[J]. Transactions of the Institute of British Geographers, 2013, 39(1): 14-25. |

| [12] |

Heimtun B. The holiday meal:Eating out alone and mobile emotional geographies[J]. Leisure Studies, 2010, 29(2): 175-192. |

| [13] |

Izard C E. Human Emotions[M]. New York: Plenum, 1977: 189-452.

|

| [14] |

Spielmann N, Babin B J, Borges A. Gender orientation and retail atmosphere:Effects on value perception[J]. International Journal of Retail & Distribution Management, 2013, 41(7): 498-511. |

| [15] |

Trujillo C A, Rosa J A. Consumer creativity influenced by hope, integral emotions and socio-economic status[J]. International Journal of Consumer Studies, 2017, 41(5): 576-586. DOI:10.1111/ijcs.12369 |

| [16] |

Karademir H I. Wearing class:A study on clothes, bodies and emotions in Turkey[J]. Journal of Consumer Culture, 2016, 17(2): 1-20. |

| [17] |

Kemper T D. Social constructionist and positivist approaches to the sociology of emotions[J]. American Journal of Sociology, 1981, 87(2): 336-362. DOI:10.1086/227461 |

| [18] |

Sosa M, Cardinal P, Contarini A, et al. Food choice and emotions:Comparison between low and middle income populations[J]. Food Research International, 2014, 76(2): 253-260. |

| [19] |

Bastian B, Kuppens P, De R K, et al. Is valuing positive emotion associated with life satisfaction?[J]. Emotion, 2014, 14(4): 639-645. DOI:10.1037/a0036466 |

| [20] |

Stern P C, Dietz T, Kalof L, et al. Values, beliefs, and proenvironmental action:Attitude formation toward emergent attitude objects[J]. Journal of Applied Social Psychology, 1995, 25(18): 1611-1636. DOI:10.1111/j.1559-1816.1995.tb02636.x |

| [21] |

Song J, Qu H. The mediating role of consumption emotions[J]. International Journal of Hospitality Management, 2017, 66: 66-76. DOI:10.1016/j.ijhm.2017.06.015 |

| [22] |

Chang C, Dibb S. Reviewing and conceptualising customer-perceived value[J]. The Marketing Review, 2012, 12(3): 253-274. |

| [23] |

陈映雪.居民情绪与建成环境关系研究及规划应用初探[D].南京: 南京大学, 2015: 25-45. [Chen Yingxue. A Study of Relevance Between Residents' Emotions and Built Environment: A Preliminary Research for Emotion-based Planning[D]. Nanjing: Nanjing University, 2015: 25-45.] http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10284-1015316997.htm

|

| [24] |

Lin J C, Liang H. The influence of service environments on customer emotion and service outcomes[J]. Journal of Service Theory & Practice, 2011, 21(4): 350-372. |

| [25] |

Crossley N. Emotions and communicative action[J]. Emotions in Social Life:Critical Themes and Contemporary Issues, 1998. |

| [26] |

Shea C T, Menon T, Smith E B, et al. The affective antecedents of cognitive social network activation[J]. Social Networks, 2015, 43: 91-99. DOI:10.1016/j.socnet.2015.01.003 |

| [27] |

邢占军. 主观幸福感测量研究综述[J]. 心理科学, 2002, 25(3): 336-338. [Xing Zhanjun. A review of researches on measures of subjective well-being[J]. Psychological Science, 2002, 25(3): 336-338. DOI:10.3969/j.issn.1671-6981.2002.03.022] |

| [28] |

Sirgy M J, Lee D J, Rahtz D. Research on consumer well-being (cwb):Overview of the field and introduction to the special issue[J]. Journal of Macro-marketing, 2007, 27(4): 341-349. |

| [29] |

Hedhli K E, Zourrig H, Chebat J C. Shopping well-being:Is it just a matter of pleasure or doing the task? The role of shopper's gender and self-congruity[J]. Journal of Retailing & Consumer Services, 2016, 31: 1-13. |

| [30] |

Kim-Prieto C, Diener E, Tamir M, et al. Integrating the diverse definitions of happiness:A time-sequential framework of subjective well-being[J]. Journal of Happiness Studies, 2005, 6(3): 261-300. DOI:10.1007/s10902-005-7226-8 |

| [31] |

Hedhli K E, Chebat J C, Sirgy M J. Shopping well-being at the mall:Construct, antecedents, and consequences[J]. Journal of Business Research, 2013, 66(7): 856-863. DOI:10.1016/j.jbusres.2011.06.011 |

| [32] |

Jakoby N. Socioeconomic status differences in negative emotions[J]. Sociological Research Online, 2016, 21(2): 1-10. DOI:10.5153/sro.3888 |

| [33] |

Kahle L R, Beatty S E, Homer P. Alternative measurement approaches to consumer values:The list of values (LOV) and values and life style (VALS)[J]. Journal of consumer research, 1986, 13(3): 405-409. DOI:10.1086/209079 |

| [34] |

潘煜, 高丽, 张星, 等. 中国文化背景下的消费者价值观研究——量表开发与比较[J]. 管理世界, 2014(4): 90-106. [Pan Yu, Gao Li, Zhang Xing, et al. Consumer value system research in the Chinese cultural context:Value scale development and comparison[J]. Management World, 2014(4): 90-106.] |

| [35] |

Granovetter M S. The strength of weak ties[J]. American Journal of Sociology, 1973, 78(6): 1360-1380. DOI:10.1086/225469 |

| [36] |

何云, 张秀娟. 我国顾客消费情感分类的初步研究[J]. 消费经济, 2006, 22(4): 16-19. [He Yun, Zhang Xiujuan. Preliminary research of classification of Chinese consumers' consumption emotions[J]. Consumer Economics, 2006, 22(4): 16-19. DOI:10.3969/j.issn.1007-5682.2006.04.004] |

| [37] |

Bigne J E, Andreu L. Emotions in segmentation:An empirical study[J]. Annals of Tourism Research, 2004, 31(3): 682-696. |

| [38] |

Diener E, Emmons R A, Larsen R J, et al. The satisfaction with life scale[J]. Journal of Personality Assessment, 1985, 49(1): 71-75. |

| [39] |

Fornell C, Larcker D F. Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error[J]. Journal of Marketing Research, 1981, 18(1): 39-50. |

| [40] |

Easterlin R A. Does economic growth improve the human lot? Some empirical evidence[M]//David P A, Reder M W. Nations and Households in Economic Growth. New York and London: Academic Press, 1974: 89-125.

|

| [41] |

张学志, 才国伟. 收入、价值观与居民幸福感——来自广东成人调查数据的经验证据[J]. 管理世界, 2011(9): 63-73. [Zhang Xuezhi, Cai Guowei. Income, values and residents' well-being:Empirical evidence from Guangdong adult survey data[J]. Management World, 2011(9): 63-73.] |

| [42] |

Gutman J. A means-end chain model based on consumer categorization processes[J]. Journal of Marketing, 1982, 46(2): 60-72. |

| [43] |

陈思伦, 欧圣荣, 林连聪. 休闲游憩概论[M]. 台北: 国立空中大学, 2005: 151-204. [Chen Silun, Ou Shengrong, Lin Liancong. An Introduction to Leisure and Recreation[M]. Taipei: National Open University, 2005: 151-204.]

|

| [44] |

Jang S C, Young N K. Perceived quality, emotions, and behavioral intentions:Application of an extended Mehrabian-Russell model to restaurants[J]. Journal of Business Research, 2009, 62(4): 451-460. DOI:10.1016/j.jbusres.2008.01.038 |

| [45] |

Oliver R L. Cognitive, affective, and attribute bases of the satisfaction response[J]. Journal of Consumer Research, 1993, 20(3): 418-430. DOI:10.1086/209358 |

| [46] |

Sirgy M. Toward a quality-of-life theory of leisure travel satisfaction[J]. Journal of Travel Research, 2010, 49: 246-260. DOI:10.1177/0047287509337416 |