2. 中国科学院大学, 北京 100049

2. University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China

城市群是城市分布的重要空间形式之一,是国家新型工业化与城镇化发展到较高阶段的必然产物[1]。作为推进新型城镇化的主体,城市群是中国社会经济发展的战略增长极[2],也是“一带一路”建设的主战场和当今世界城市发展的总体趋势[3]。“十三五”规划纲要提出:以城市群为主体形态,推动大中小城市和小城镇协调发展[4],推进新型城镇化是我国经济社会发展的重大决策部署[5]。在全球化和信息化背景下,城市群已经成为参加国际竞争的主要空间模式,对全球和各个城市地区具有深远影响[6]。

城市群的概念提出及其研究起步较晚,但有关城市群的理论在20世纪初工业化阶段就已出现,中心地理论、工业区位论和增长极理论等都是城市群的基本理论,对其形成和发展具有重要的指导价值[1]。“都市连绵区”、“城镇密集带”、“城市集聚区”、“城镇高度密集区”,“城市化地区”和“都市社群网”等概念都曾被用于描述城市群[1, 7, 8]。城市群是在特定的地区范围内具有相当数量的不同性质、类型和等级规模的城市,是一个相对完整的城市“集合体”[1]。城市群具有形成和发展的动态性,区域城市的空间网络结构性,区域内外的连接性和开放性,城市间的吸引集聚和扩散辐射功能等特征[1]。发展至今,城市群及其区域发展特征与趋势也具有一些新特征:经济联系与生产协作和科技文化的联系不断加强;跨市域的、共同的区域性的基础设施不断强化;共同开发、合理利用自然资源、发展经济贸易市场的要求不断加强;人员、物资流动和信息传输与通信往来不断加强;专业化生产和劳动地域分工不断加强等[1]。城市群内各城市发展具有鲜明的特色,并得到整体繁荣与发展。

近年来,方创琳等学者对城市群进行了大量深入的研究,形成了一系列丰富的研究成果,围绕城市群提出了5大基本规律,涵盖城市群的形成发育、空间利用、空间结构、成长壮大和可持续发展等方面的规律,为中国城市群发展提供了重要的理论指导[9, 10]。在大批学者的共同努力下,城市群概念逐渐被认可并持续被纳入国家新型城镇化的空间载体,自党的“十七大”和国家“十一五”规划以来,城市群逐渐成为经济发展新的增长极和推进新型城镇化的空间载体[11]。如今,城市群的研究已成为学术界的一大热点,城市群的研究内容多样,并且紧紧围绕国家城镇化发展战略要求,为城市群总体格局形成做出了不可替代的贡献[8, 11]。目前,城市群研究成果颇丰,但仍然有值得进一步研究的问题,理论和实证研究仍需要进一步加强,如中国城市群形成机制较为复杂,需进一步对城市群内部机理进行深入研究,城市群的发育和形成机理具有显著的地域差异,很难有普适性的机理[12, 13],因此需要有针对性的强化对城市群发展机理的研究,厘清城市群发展过程中的特点和尚存在的问题,提出能够落地的措施和顶层设计理念,促进城市群迈向高质量发展。

在新常态下,城市规划建设的主线思维应该是以城市群为主体空间形态,科学规划城市空间结构,实现城市群空间集中紧凑、用地集约化、高效绿色发展[14]。当前,中国经济正在迈向高质量发展,城市是经济发展的载体,城市群的发展亟需顺应新常态,践行新的发展理念,迈向高质量发展征程。本文在梳理城市群的概念、特征和发展趋势等的基础上把握城市群发展的规律,以长江三角洲城市群(简称“长三角城市群”)为例,阐述长三角城市群快速成长的机理,存在的问题和未来发展的新理念,深入推进长三角城市群发展,以期为城市群的发展提供一定参考,促进中国城市群的高质量发展。

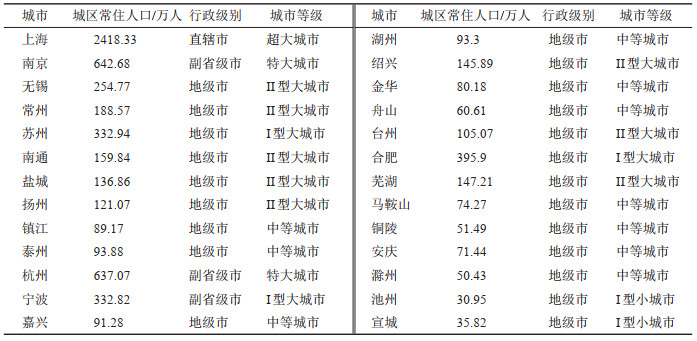

1 长三角城市群概况及其发展现状 1.1 长三角城市群概况长三角城市群的范围经历了多次变更,2010年,国务院批准的《长江三角洲地区区域规划》将长江三角洲的范围确定为上海市、江苏省和浙江省,并以上海、南京和苏州等16市为核心。2014年9月,《国务院关于依托黄金水道推动长江经济带发展的指导意见》中明确提出长三角城市群是以上海为中心,南京、杭州和合肥为副中心的城市群,安徽省被正式纳入长江三角洲。2016年,国家发改委发布《长江三角洲城市群发展规划》,长三角城市群规划范围除16个核心城市外,增加了盐城、金华、合肥等10个城市。长三角城市群范围如图 1所示。

|

图 1 长江三角洲城市群示意图 Fig.1 Sketch Map of the Yangtze River Delta Urban Agglomeration |

长三角城市群是中国城镇密度最高和综合实力最强的大都市连绵区[15],也是“一带一路”与长江经济带的重要交汇点和长江经济带的引领发展区,战略地位突出[16]。当前长三角地区致力于推动长三角城市群高质量一体化发展,建设成为具有全球竞争力的世界级城市群。依据《关于调整城市规模划分标准的通知》(国发〔2014〕51号)与住房和城乡建设部编《中国城市建设统计年鉴2017》中的人口数据,2017年长三角城市群城市按照城区常住人口规模可分为6个等级,如表 1所示。

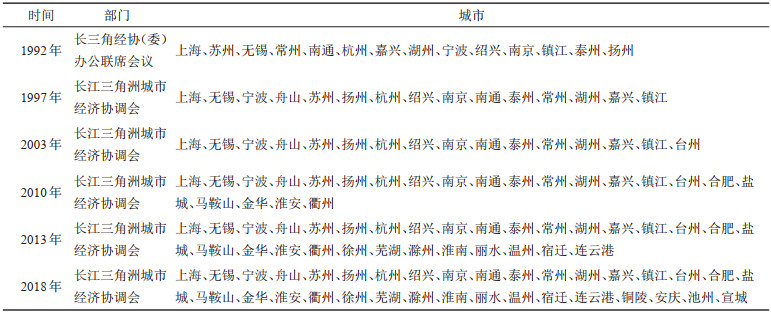

| 表 1 2017年长三角城市群设市城市城区常住人口和行政级别 Tab.1 Permanent Population and Administrative Level of Urban Areas in Yangtze River Delta Urban Agglomeration (2017) |

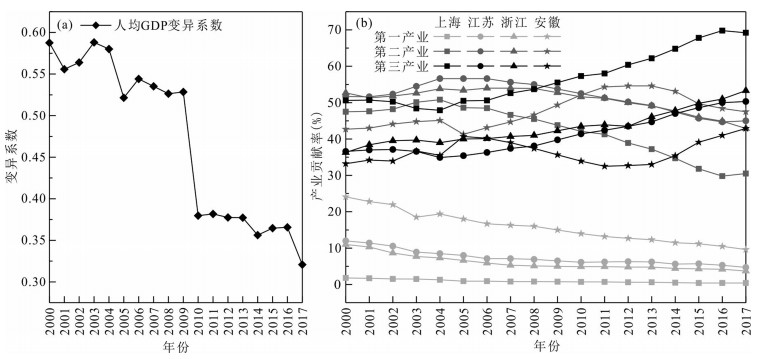

在改革开放的推动下,长三角城市群发展迅速,经济实力雄厚,人均GDP和地均GDP均高于珠三角和京津冀地区,整体经济发展水平全国领先[1]。从人均GDP来看,城市间差距不断缩小,如图 2(a)所示,人均GDP变异系数从2000年的0.59降至2017年的0.32,表明区域内经济发展差异呈下降趋势。从人口规模上看,目前长三角城市群拥有1个超大城市、2个特大城市、3个Ⅰ型大城市、8个Ⅱ型大城市、10个中等城市和2个Ⅰ型小城市(表 1)。从产业结构看,随着经济不断发展,长三角城市群产业结构不断优化,如图 2(b)所示。2000年以来长三角“三省一市”第一产业和第二产业贡献率呈下降趋势,第三产业贡献比重显著上升。安徽省产业结构变化稍有不同,第一产业贡献显著下降,第二产业贡献先显著上升后下降,第三产业贡献先升后降再升。与此同时,产业布局也日趋合理,江苏省在工业和建筑业、交通运输仓储和邮政业与其他第三产业增加值等方面位居首位,浙江省在金融业增加值上贡献较大,上海市在现代服务业方面经济中心功能十分突出[17]。在产业的承接转移上,安徽省充分利用承接的转移产业,形成了资源能源行业、汽车零部件、服装纺织等具有相对竞争优势的行业[18]。

|

图 2 长三角地区人均GDP变异系数(a)以及三大产业贡献比重变化(b) Fig.2 Change of Per Capita GDP Coefficient of Variation (a) and Contribution Proportion of Three Industry Groups (b) in the Yangtze River Delta Region 注:数据来源于《中国统计年鉴2001—2018》。 |

长三角城市群的高速公路、高速铁路、机场和港口等基础设施得到了迅速发展,高水平和网络化的基础设施体系为城市群的发展提供了坚实的基础[1]。高速公路网先后经历了“线形延伸”、“网络型拓展”和“网络内调整”3个阶段[19],提高了长三角的综合交通可达性[20]。高速铁路系统迅速发展和完善,覆盖面越来越广[21],舟山也将建国内首条海底高铁。城市群内有浦东、虹桥、萧山、禄口和硕放等主要机场,航空运输业发达。长三角港口密度大,国际型贸易港口众多,如上海、南京、宁波、舟山和洋山港等。在信息化时代,长三角城市群综合性的交通运输网络基本形成,尤其是高速铁路、高速公路和国际型港口十分发达,极大地加强了城市间的联系。

众多学者对长三角地区的区域空间结构展开了研究,总体上,长三角地区的空间结构呈现出如下演变过程:1980年代呈现“>”型结构,以上海为龙头,由沪宁、沪杭城市轴构成区域内主要发展空间[22];1990年代,呈现“Z”型或“之”字型结构,城镇主要分布在沪宁、沪杭和杭甬三条交通发展轴上[23-25];21世纪以来,呈现出反“K”型和横“M”型等空间结构[26]。随着各地区发展战略的实施以及基础设施的不断完善,城市发展轴更加多元。就城市角度而言,长三角地区的空间结构为:一中心(上海),多元(副中心:南京、杭州、合肥、苏州、宁波等),呈三角中心区(上海、南京和杭州)、网络化和城乡一体化发展趋势,并由沿海向中西部辐射和过渡,向苏中、苏北地区发展推进。未来,长三角城市群的区域结构将进一步呈现网络化态势,不同城市带和都市圈相互交叉、融合,城市间的联系更加多元和复杂。

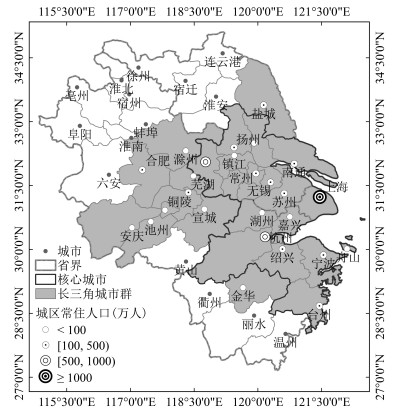

1.2.3 区域合作发展特征打破行政区界限,加强区域合作,是提高区域竞争力的重要举措。长三角地区始终注重不断加强对话协商,建立区域协调机制,长三角区域协调机制的演变过程如表 2所示。城市合作起源于1992年建立的长三角经协(委)办公联席会议,由上海、无锡和宁波等14个城市组成,1997年晋升成为长江三角洲城市经济协调会,由15个城市组成(1996年泰州市从扬州市划出),至今已经历了2003年、2010年、2013年和2018年4次扩容,具体见表 2,至此,长三角协调会成员已扩容至34个城市。长江三角洲城市经济协调会是长三角地区区域合作的重要组织形式和合作平台,对推动长三角地区发展具有重要作用。

| 表 2 长江三角洲区域合作历史沿革 Tab.2 History of Regional Cooperation in the Yangtze River Delta Region |

城市群是由多个地域相邻的城市集聚而成,地理环境是城市形成的重要条件,城市密集区往往分布在平原地区。优越的自然地理环境,良好的经济发展基础和长久以来对区域合作的探索都为长三角城市群的成长奠定了深厚的基础。首先,长三角城市群地形以三角洲平原和丘陵山地为主,区域内河网密布、土壤肥沃,以亚热带季风气候为主。良好的自然地理环境和优越的地理区位有利于城市的发展。其次,长三角城市群发展历史悠久、人口集中、工农业发展良好、交通便捷、科技和教育水平高、劳动力充足、经济腹地广阔,从古至今始终保持高水平发展,自古以来便是中国的经济重地[27]。最后,长三角城市群具有深厚的区域合作基础和背景,自1983年上海经济区成立以来,长三角地区一直在探索区域合作,实现区域一体化。

2.2 区域经济联系日益密切城市群的形成和发展需要建立在经济发展和联系的基础之上,城市之间的商品交换市场的发育和繁荣,推动着城市的发展和城市群的形成。在经济全球化、市场化和区域一体化趋势的推动下,资源高效分配,资本、劳动力和技术等要素跨域流动,区域生产网络不断完善,使得长三角城市群内城市的可持续发展和竞争力的提升日益受区域其他地区的影响,经济活动联系更加频繁。长三角城市群经济发展中市场机制发挥良好,城市间经济联系越来越频繁,长三角城市群几乎所有城市都与上海联系密切,城市间经济联系强度高且增长变化较稳定[28],梯度合理、分工有序、空间一体化趋势明显[29, 30]。同时,社会分工和专业化发展越来越显著,产业的分工促使各地充分合作,经济发展不断打破行政区界限,有利于区域不同地区各扬所长、互利共惠。

2.3 交通和信息技术的发展现代交通和信息技术的发展,极大减少了各要素的流动成本,活跃了流动空间,增强了区域联系。交通网络是联系城市的重要廊道,是城市间进行合作与分工的重要载体,不断促使城市群日趋完善化。20世纪80年代以来,长三角地区综合交通网络得到了快速发展,显著降低了旅行时间成本,提高了空间可达性[20]。尤其是高速铁路的发展,推动了社会经济发展的联动性,进一步提高了长三角城市群的区位优势[31],推动了经济发展强市辐射和带动相对落后地区,促进区域经济一体化。在信息化时代,知识传播和技术创新是城市竞争力的重要工具,长三角城市群高度汇聚了区域内的核心城市,城市之间具有较强的信息流网络[32],人力、信息和技术等要素在城市群内部得以实现较大规模流动,知识溢出效应显著[33]。

2.4 国家和区域的宏观调控国家的宏观调控政策和区域发展政策的导向是中国城市群发育和成长的典型特征[34]。长三角城市群的发展同样得益于一系列国家和地方政策的大力推动。长三角城市群在国家五年计划中多次被重点提出,国家和地方出台多项规划指导推动政策落地,如2010年的《长江三角洲地区区域规划》,2014年的《国务院关于依托黄金水道推动长江经济带发展的指导意见》和2016年的《长江三角洲城市群发展规划》等都提出将长三角城市群建设成具有国际竞争力的世界级城市群。这些政策有力的促进了长三角城市群的成长并向更高质量一体化发展。

3 存在的问题及发展新理念 3.1 长三角城市群发展中存在的问题长三角城市群经济发展速度快、总量规模大[35],然而,在发展过程中,受自然资源禀赋、社会经济发展等因素的影响,仍存在若干需要进一步探索的问题。主要有:①长三角地区产业结构和产业布局总体上较为合理,产业分工协同较好,但产业同构的现象仍然存在,城市间专业分工水平仍需提高,难以充分发挥区域的整体联动效应,易造成内部竞争,削弱经济增长动力,制约产业的可持续发展[36]。②尽管长三角城市群城镇等级体系比较明确,但地区间的协调、和谐发展仍显不足,容易造成各个城市各自为政。城市间发展水平差异依然十分显著,尤其是安徽省人均GDP远远低于其他省市[37]。长三角城市群的中、小城市数量较多,城市集中度偏低,不利于中心城市集聚、扩散和创新功能的发挥。③地区性城乡统筹协调不足。长三角城市群内长期以来形成的城乡二元结构依然突出,城市间科技、人才和资金等资源分配、重大基础设施分布不均,两极分化现象明显,严重制约城乡发展一体化和协同发展进程。④生态环境问题突出,尤其是跨界环境治理问题不容忽视。长三角城市群生态环境问题呈现出区域性、复合型、累积型和结构型的特征,治理难度大[38, 39]。生态环境问题日益成为制约长三角城市群可持续发展的重要因素[40],尤其是水污染和大气污染等具有跨界性质的生态环境污染容易引发跨界冲突。⑤区域协作的体制机制有待进一步健全。长三角城市群城市间合作历史悠久,但主要为议事机制,通过会议等形式实现,缺乏法律和机制保障[41],权威性和效用性有限。此外,区域协作以政府部门为主,非政府组织、社会团体和公众等主体的参与不足,难以全面体现各利益相关者的利益诉求。

3.2 长三角城市群发展的新理念(1)树立高质量发展的理念,促进经济高质量发展,建设高质量发展长三角“样板区”。城市群和城市是整体与部分的关系,应实施高度的一体化区域发展策略,以长三角城市群内的上海大都市圈、南京大都市圈和杭州大都市圈等都市圈为载体,推动整个城市群一体化,充分发挥各地的比较优势,最终达到整体实力最大化。各城市应打破孤立的发展思路,加强长三角城市群的功能和资源整合,通过区域分工与合作,完善区域产业链、市场链,完善产业结构,构建良好的专业化分工与社会化协作的生产网络。推动城镇协调发展不是平均主义发展,应根据城市自身特点,注重差异化发展、要有重点和一般的发展区、发挥不同城市优势、实现优势互补,走有特色的高质量城市化道路。

(2)实行协调发展的理念,加强地区协作,促进区域协调发展,建设区域一体化示范区。城市群内部应具有经济总量大、城镇高度密集、分工明确等特点。城镇功能分工与协作是实现城市群高度发展的关键因素。长三角城市群各级城镇需要进一步深化分工与协作,通过协调分工,处理好区域内各地区和各领域的协调发展问题,逐渐缩小地区差异。尊重城市差异,因地制宜地推进各个城市个性与共性发展,突出不同城市的发展优势,合理规划建设重点。上海市应充分发挥龙头示范作用,并协调好与其他省市的关系,引领长三角城市群发挥区域制造业比较优势,参与国际竞争[42]。南京、杭州和合肥三个副中心城市应继续发展先进制造业,并着重发展生产性服务功能和生活服务功能,培育形成一序列具有特色、分工明确的专业化制造基地、科技创新基地等。核心区的其他城市,应充分发挥自身特色优势、挖掘潜在竞争力,打造成为核心区内的重要节点。而其他城市可以发挥资源和生态保障、农业支持和旅游服务等功能,根据城市特点重点培育特色服务,成为当地经济发展的新增长点。通过城市的更新与功能调整,促进长三角城市之间的和谐发展,逐步走向日益平衡与区域协调的发展之路。

(3)坚持创新的发展理念,实施现代产业创新集聚发展战略,构筑“创新型”城市群。各城市在发展过程中,需进一步转变经济发展模式,利用科学技术和现代化信息推动产业结构优化升级、促进产业转型、实施产业集群战略,构建以现代产业体系为主导的集聚方式,促进城市群经济高质量发展[1],进一步加强城市间的分工与协作,推动形成层次多元、分工合理的产业集群,进一步促进经济集聚,提升生产的专业化水平。坚持创新驱动改革发展,培育具有核心竞争力的产业,提高产业竞争力。长三角城市群内大量高新技术产业集中在上海、南京、苏州、无锡、常州、泰州、杭州和宁波等高新区[43],这些地区是区域高新技术产业的孵化区,不断催生带动其他地区发展,形成了一系列产业集群。因此,可以充分发挥长三角城市群具有高层次现代科学技术、产业集群和对外贸易一体化的优势,并通过城市间的分工协作获得整体效益,实现相互协同、合作共赢。

(4)贯彻共享的发展理念,推动基础设施与公共服务共建共享,打造“共享型”城市群。基础设施建设能够增强城市间联系,是促进区域一体化的重要举措。城市的基础设施和各项公共服务设施与居民日常生活和幸福感息息相关,长三角城市群应当在基础设施与公共服务的建设方面实现一体化,健全城市基础设施建设、完善市政设施建设、改善城市环境、加强城市绿化、提升城市社区服务水平等。确保超大城市、特大城市的市政设施和管理水平达到世界一流。而相对落后地区的市政设施则应以特大城市和大城市为示范区,充分利用政府的各项优惠政策,促进基础设施和公共服务设施水平全面提升。进一步加强城市间基础设施的互联互通,构建网络化的基础设施,如提高城际交通的覆盖率、提升综合交通运输能力、构建高效便捷的交通网络。通过完善基础设施与公共服务来改善城市公共环境,提高城市宜居性。

(5)践行绿色发展的理念,协调经济发展与生态环境保护的关系,建设“生态型”城市群。在巨型城市形态中,需要注重生态环境的保护,协调人与自然的关系[44]。加强生态环境治理协作,推进生态环境治理一体化是长三角一体化的重要组成部分。在新的发展阶段,应当摒弃以牺牲环境为代价的发展模式,积极采取节能减排措施、健全环境资源有偿使用制度、完善环境保护制度体系、构建循环、低碳和绿色的经济体系[45]。长三角城市群拥有太湖、洪泽湖、京杭大运河等重要生态功能区,未来应践行“两山理论”,切实将生态文明理念融入城市群发展之中,加强生态空间保护,推动城市群社会经济与生态环境协调高效发展。增强生态环境协同保护与跨界治理合作,健全跨域污染联防联控联治机制。各地应实施由“速度型”向“效益型”转变、由“外延型”向“内涵型”转变的开发模式,走以质量效益型为主的可持续发展城镇化之路[46]。推进生态环境共创共治共享,形成区域生态环境协同治理、多利益主体参与、跨区域合作的格局,建设环境友好的生态型城市群。

4 结论总之,长三角城市群正在迈向高质量发展时代,未来的发展策略与思路应该是协调发展、协作发展、城市一体化发展的模式。各地市应站在国家大局的高度,深刻把握和服务长三角一体化发展的重大战略,按照中国当前发展的具体国情,根据国家对长三角城市群的要求,找准自身的功能定位,践行高质量发展、协调发展、创新发展、共享发展和绿色发展等理念。加强区域间互动与合作,推动长三角城市群高度一体化;建立健全市场运作机制,统筹协调区域发展,加强区域合作;促进产业结构优化升级,完善分工与协作机制,实现优势互补;加快基础设施与公共服务一体化建设,提高城市宜居水平;健全区域跨界合作机制,统筹生态环境保护与治理,建设美丽长三角,逐步推动长三角城市群绿色健康、可持续发展。进而不断深入推进长三角城市群全面建成世界级、国际化的城市群,实现长三角城市群高质量一体化。

| [1] |

姚士谋, 周春山, 王德文, 等. 中国城市群新论[M]. 北京: 科学出版社, 2016: 1-6, 150-155. [Yao Shimou, Zhou Chunshan, Wang Dewen, et al. New Perspectives on Urban Agglomerations in China[M]. Beijing: Science Press, 2016: 1-6, 150-155.]

|

| [2] |

方创琳, 毛其智, 倪鹏飞. 中国城市群科学选择与分级发展的争鸣及探索[J]. 地理学报, 2015, 70(4): 515-527. [Fang Chuanglin, Mao Qizhi, Ni Pengfei. Discussion on the scientific selection and development of China's urban agglomerations[J]. Acta Geographica Sinica, 2015, 70(4): 515-527.] |

| [3] |

姚士谋, 李青, 武清华, 等. 我国城市群总体发展趋势与方向初探[J]. 地理研究, 2010, 29(8): 1345-1354. [Yao Shimou, Li Qing, Wu Qinghua, et al. Study on the development trend and direction of Chinese urban agglomerations[J]. Geographical Research, 2010, 29(8): 1345-1354.] |

| [4] |

国务院.中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要[N].人民日报, 2016-03-18(1). [The State Council of the People's Republic of China. The 13th Five-year Plan for Economic and Social Development of The People's Republic of China[N]. People's Daily, 2016-03-18(1).]

|

| [5] |

姚士谋, 陆大道, 王成新. 我国新型城镇化的若干策略问题探讨[J]. 现代城市, 2014, 9(4): 5-10. [Yao Shimou, Lu Dadao, Wang Chengxin. Several strategy issues of the new urbanization in China[J]. Modern City, 2014, 9(4): 5-10.] |

| [6] |

张凡, 宁越敏, 娄曦阳. 中国城市群的竞争力及对区域差异的影响[J]. 地理研究, 2019, 38(7): 1664-1677. [Zhang Fan, Ning Yuemin, Lou Xiyang. Competitiveness and regional inequality of China's mega-city regions[J]. Geographical Research, 2019, 38(7): 1664-1677.] |

| [7] |

胡序威. 沿海城镇密集地区空间集聚与扩散研究[J]. 城市规划, 1998, 22(6): 22-28. [Hu Xuwei. On the spatial agglomeration and dispersion in coastal regions[J]. City Planning Review, 1998, 22(6): 22-28.] |

| [8] |

方创琳. 中国城市群研究取得的重要进展与未来发展方向[J]. 地理学报, 2014, 69(8): 1130-1144. [Fang Chuanglin. Progress and the future direction of research into urban agglomeration in China[J]. Acta Geographica Sinica, 2014, 69(8): 1130-1144.] |

| [9] |

方创琳, 王振波, 马海涛. 中国城市群形成发育规律的理论认知与地理学贡献[J]. 地理学报, 2018, 73(4): 651-665. [Fang Chuanglin, Wang Zhenbo, Ma Haitao. The theoretical cognition of the develop-ment law of China's urban agglomeration and academic contribution[J]. Acta Geographica Sinica, 2018, 73(4): 651-665.] |

| [10] |

方创琳, 周成虎, 顾朝林, 等. 特大城市群地区城镇化与生态环境交互耦合效应解析的理论框架及技术路径[J]. 地理学报, 2016, 71(4): 531-550. [Fang Chuanglin, Zhou Chenghu, Gu Chaolin, et al. Theoretical analysis of interactive coupled effects between urbanization and eco-environment in mega-urban agglomerations[J]. Acta Geographica Sinica, 2016, 71(4): 531-550.] |

| [11] |

方创琳. 改革开放40年来中国城镇化与城市群取得的重要进展与展望[J]. 经济地理, 2018, 38(9): 1-9. [Fang Chuanglin. Important progress and prospects of China's urbanization and urban agglomeration in the past 40 years of reform and opening-up[J]. Economic Geography, 2018, 38(9): 1-9.] |

| [12] |

王曼曼, 焦新颖, 张璐璐, 等. 中国城市群研究进展与热点的可视化分析[J]. 世界地理研究, 2019, 28(3): 63-74. [Wang Manman, Jiao Xinying, Zhang Lulu, et al. Visualization analysis on the research progress and hotspots of urban agglomeration in China[J]. World Regional Studies, 2019, 28(3): 63-74.] |

| [13] |

顾朝林. 城市群研究进展与展望[J]. 地理研究, 2011, 30(5): 771-784. [Gu Chaolin. Study on urban agglomeration:Progress and prospects[J]. Geographical Research, 2011, 30(5): 771-784.] |

| [14] |

姚士谋, 陈维肖, 彭丽华, 等. 新常态下我国城市规划建设的主线思维[J]. 城市观察, 2016(2): 5-11. [Yao Shimou, Chen Weixiao, Peng Lihua, et al. The main line of China's urban planning and construction under the new normal[J]. Urban Insight, 2016(2): 5-11.] |

| [15] |

林涛, 孙婷婷. 长江三角地区高速公路网络与城镇体系空间结构的分形研究[J]. 人文地理, 2012, 27(6): 43-49. [Lin Tao, Sun Tingting. Research on the frectal dimensions of spatial structure of the network and urban system in Yangtze River Delta Area[J]. Human Geography, 2012, 27(6): 43-49.] |

| [16] |

徐丽婷, 姚士谋, 陈爽, 等. 高质量发展下的生态城市评价——以长江三角洲城市群为例[J]. 地理科学, 2019, 39(8): 1228-1237. [Xu Liting, Yao Shimou, Chen Shuang, et al. Evaluation of eco-city under the concept of high-quality development:A case study of the Yangtze River Delta Urban Agglomeration[J]. Scientia Geographica Sinica, 2019, 39(8): 1228-1237.] |

| [17] |

周荣荣. 长三角产业结构优化调整与经济转型升级[J]. 江苏社会科学, 2012(6): 78-83. [Zhou Rongrong. The optimization of industrial structure and the upgrade of economic transition in the Yangtze River Delta[J]. Jiangsu Social Sciences, 2012(6): 78-83.] |

| [18] |

胡绪华, 蒋苏月, 权晓艳. 产业转移驱动区际技术创新协同的实证研究——以安徽承接长三角地区制造业转移为例[J]. 科技管理研究, 2016, 36(14): 78-82. [Hu Xuhua, Jiang Suyue, Quan Xiaoyan. Empirical research on the coordinated machanisam of interregional technology innovation driven by industrial transfer:Taking Anhui undertaking manufacturing transfer from Yangtze River Delta as an example[J]. Science and Technology Management Research, 2016, 36(14): 78-82.] |

| [19] |

周恺. 长江三角洲高速公路网通达性与城镇空间结构发展[J]. 地理科学进展, 2010, 29(2): 241-248. [Zhou Kai. Expressway network accessibility analysis and structured change of urban system in Yangtze Delta Megalopolis[J]. Progress in Geography, 2010, 29(2): 241-248.] |

| [20] |

吴威, 曹有挥, 梁双波. 20世纪80年代以来长三角地区综合交通可达性的时空演化[J]. 地理科学进展, 2010, 29(5): 619-626. [Wu Wei, Cao Youhui, Liang Shuangbo. Temporal and spatial evolution of integrated transport accessibility in the Yangtze River Delta:1986-2015[J]. Progress in Geography, 2010, 29(5): 619-626.] |

| [21] |

赵丹, 张京祥. 高速铁路影响下的长三角城市群可达性空间格局演变[J]. 长江流域资源与环境, 2012, 21(4): 392-398. [Zhao Dan, Zhang Jingxiang. Research into spatial pattern changes of Yangtze River Delta's accessibility under the impact of high-speed railway[J]. Resources and Environment in the Yangtze Basin, 2012, 21(4): 392-398.] |

| [22] |

顾朝林, 张敏, 张成, 等. 长江三角洲城市群发展展望[J]. 地理科学, 2007, 27(1): 1-8. [Gu Chaolin, Zhang Min, Zhang Cheng, et al. Prospects of urban agglomeration in the Changjiang (Yangtze) River Delta[J]. Scientia Geographica Sinica, 2007, 27(1): 1-8.] |

| [23] |

吴志强, 王伟, 李红卫, 等. 长三角整合及其未来发展趋势——20年长三角地区边界、重心与结构的变化[J]. 城市规划学刊, 2008(2): 1-10. [Wu Zhiqiang, Wang Wei, Li Hongwei, et al. The process and trends of integration in the Yangtze River Delta:Based on its change of boundary, gravity centre and structure in 20 years[J]. Urban Planning Forum, 2008(2): 1-10.] |

| [24] |

段学军, 虞孝感, 刘新. 长江三角洲地区30年来区域发展特征初析[J]. 经济地理, 2009, 29(2): 185-192. [Duan Xuejun, Yu Xiaogan, Liu Xin. Analysis on the character of regional development of 30 years in the Yangtze River Delta[J]. Economic Geography, 2009, 29(2): 185-192.] |

| [25] |

彭震伟, 唐伟成, 张立, 等. 长江三角洲城市群发展演变及其总体发展思路[J]. 上海城市规划, 2014(1): 7-12. [Peng Zhenwei, Tang Weicheng, Zhang Li, et al. The evolution and overall ideas of development of urban agglomerations in the Yangtze River Delta[J]. Shanghai Urban Planning Review, 2014(1): 7-12.] |

| [26] |

杨俊宴, 陈雯. 1980年代以来长三角区域发展研究[J]. 城市规划学刊, 2008(5): 80-89. [Yang Junyan, Chen Wen. A research on the spatial development of Yangtze River Delta Region since the 1980s[J]. Urban Planning Forum, 2008(5): 80-89.] |

| [27] |

朱诚, 姜逢清, 吴立, 等. 对全球变化背景下长三角地区城镇化发展科学问题的思考[J]. 地理学报, 2017, 72(4): 633-645. [Zhu Cheng, Jiang Fengqing, Wu Li, et al. On the problems of urbanization in the Yangtze River Delta under the background of global change[J]. Acta Geographica Sinica, 2017, 72(4): 633-645.] |

| [28] |

魏丽华. 我国三大城市群内部经济联系对比研究[J]. 经济纵横, 2018(1): 45-54. [Wei Lihua. A comparative study of economic relation among three major urban agglomerations in China[J]. Economic Review Journal, 2018(1): 45-54.] |

| [29] |

豆建民, 张可. 中国区域经济格局与城市网络体系的演化趋势[J]. 城市问题, 2015(7): 54-61. [Dou Jianmin, Zhang Ke. The evolution of regional economic pattern and urban network system in China[J]. Urban Problems, 2015(7): 54-61.] |

| [30] |

吴常艳, 黄贤金, 陈博文, 等. 长江经济带经济联系空间格局及其经济一体化趋势[J]. 经济地理, 2017, 37(7): 71-78. [Wu Changyan, Huang Xianjin, Chen Bowen, et al. Analysis of economic and spatial linkage and economic integration trend in Yangtze River Economic Belt from social network analysis perspective[J]. Economic Geography, 2017, 37(7): 71-78.] |

| [31] |

文嫮, 韩旭. 高铁对中国城市可达性和区域经济空间格局的影响[J]. 人文地理, 2017, 32(1): 99-108. [Wen Hu, Han Xu. The impacts of high-speed rails on the accessibility and the spatial pattern of regional economic development in China[J]. Human Geography, 2017, 32(1): 99-108.] |

| [32] |

冯兴华, 钟业喜. 长江经济带城市网络结构演变特征[J]. 学习与实践, 2018(10): 46-55. [Feng Xinghua, Zhong Yexi. Characteristics of urban network structure evolution in the Yangtze River Economic Belt[J]. Study and Practice, 2018(10): 46-55.] |

| [33] |

陈跃刚, 张弛, 吴艳. 长江三角洲城市群多维邻近性与知识溢出效应[J]. 城市发展研究, 2018, 25(12): 34-44. [Chen Yuegang, Zhang Chi, Wu Yan. Proximities and knowledge spillover in the Yangtze River Delta[J]. Urban Development Studies, 2018, 25(12): 34-44.] |

| [34] |

方创琳. 中国城市群形成发育的政策影响过程与实施效果评价[J]. 地理科学, 2012, 32(3): 257-264. [Fang Chuanglin. Policy implication process and prospect of Chinese urban agglomerations formation and development[J]. Scientia Geographica Sinica, 2012, 32(3): 257-264.] |

| [35] |

姚士谋, 张平宇, 余成, 等. 中国新型城镇化理论与实践问题[J]. 地理科学, 2014, 34(6): 641-647. [Yao Shimou, Zhang Pingyu, Yu Cheng, et al. The theory and practice of new urbanization in China[J]. Scientia Geographica Sinica, 2014, 34(6): 641-647.] |

| [36] |

王志华, 陆玉梅, 刘文霞. 长三角高技术产业低端同构现象的现实考查[J]. 科技管理研究, 2016, 36(7): 99-103, 116. [Wang Zhihua, Lu Yumei, Liu Wenxia. Investigation on the phenomena of low-end similar structure of high-tech industry in Delta Area of Yangtze[J]. Science and Technology Management Research, 2016, 36(7): 99-103, 116.] |

| [37] |

刘志彪, 孔令池. 长三角区域一体化发展特征、问题及基本策略[J]. 安徽大学学报(哲学社会科学版), 2019, 43(3): 137-147. [Liu Zhibiao, Kong Lingchi. Characteristics, problems and basic strategies of regional integration development in the Yangtze River Delta[J]. Journal of Anhui University (Philosophy and Social Sciences Edition), 2019, 43(3): 137-147.] |

| [38] |

徐蕾. 长三角城市群环境治理面临的挑战及对策建议[J]. 中国环境管理干部学院学报, 2015, 25(4): 46-48, 62. [Xu Lei. Challenges and recommendations on environmental treatment in the Yangtze River Delta Region[J]. Journal of Environmental Management College of China, 2015, 25(4): 46-48, 62.] |

| [39] |

汪彬, 杨露. 协调发展与世界级城市群建设——基于长三角城市群的研究[J]. 国家行政学院学报, 2018(6): 47-51, 187-188. [Wang Bin, Yang Lu. Coordinated development and the construction of world class urban agglomeration:Based on the Yangtze River Delta Urban Agglomeration[J]. Journal of Chinese Academy of Governance, 2018(6): 47-51, 187-188.] |

| [40] |

陈肖飞, 张落成, 刘桂林. 基于3D框架的长三角城市群工业污染物排放研究[J]. 环境科学研究, 2015, 28(10): 1645-1652. [Chen Xiaofei, Zhang Luocheng, Liu Guilin. Analyzing industrial pollution emissions from the Yangtze River Delta with a 3D framework[J]. Research of Environmental Sciences, 2015, 28(10): 1645-1652.] |

| [41] |

王慧娟, 兰宗敏, 王锡朝. 长三角区域协同发展的特征、问题与政策建议[J]. 经济研究参考, 2018(59): 61-66, 70. [Wang Huijuan, Lan Zongmin, Wang Xizhao. Characteristics, problems and policy suggestions for the coordinated development of the Yangtze River Delta Region[J]. Review of Economic Research, 2018(59): 61-66, 70.] |

| [42] |

赵民, 李峰清, 徐素. 新时期上海建设"全球城市"的态势辨析与战略选择[J]. 城市规划学刊, 2014(4): 7-13. [Zhao Min, Li Fengqing, Xu Su. Global and local:Shanghai's role and development strategy in the new era[J]. Urban Planning Forum, 2014(4): 7-13.] |

| [43] |

张新明, 徐长乐, 朱元秀. 长三角高新技术产业开发区发展评价研究[J]. 长江流域资源与环境, 2013, 22(4): 393-398. [Zhang Xinming, Xu Changle, Zhu Yuanxiu. Development research on the high-tech zone in the Yangtze River Delta[J]. Resources and Environment in the Yangtze Basin, 2013, 22(4): 393-398.] |

| [44] |

吴良镛. 人居环境科学的人文思考[J]. 城市发展研究, 2003, 10(5): 4-7. [Wu Liangyong. Humanistic reflection on environment science of residence of human being[J]. Urban Development Studies, 2003, 10(5): 4-7.] |

| [45] |

段进军. 关于中国城镇化进程的反思[J]. 城市发展研究, 2008, 15(4): 164-168. [Duan Jinjun. Review on procession of China's urbanization[J]. Urban Development Studies, 2008, 15(4): 164-168.] |

| [46] |

姚士谋, 王肖惠, 陈振光. 大城市群内新型城镇化发展的策略问题[J]. 人文地理, 2015, 30(4): 1-5, 71. [Yao Shimou, Wang Xiaohui, Chen Zhenguang. Strategy problem of the new urbanization in big urban agglomeration[J]. Human Geography, 2015, 30(4): 1-5, 71.] |