在信息过载的网络时代,文字阅读作为信息获取方式的重要性逐渐降低,人们会更加依赖视听形式的渠道来获取信息[1],因此影像话语在塑造目的地形象和激发旅游兴趣上的作用越来越重要。在众多目的地形象的传播方式中,宣传片是最直接有效的方式,也是目的地营销组织(Destination Marketing Organization,以下简称为DMO)重要的危机管理手段之一。危机事件由于突发性、不确定性,通常会给旅游目的地带来巨大冲击,损害目的地形象,而海岛旅游目的地由于地理位置常受到自然灾害的袭击和破坏更为频繁。2017年11月,印度尼西亚(以下简称印尼)巴厘岛阿贡火山喷发使得巴厘岛入境客流量骤降。截至2018年11月,一年内印尼共发生5起自然灾害,包括火山喷发、地震、海啸等,其中两起地震灾害级别达到里氏7.0级以上。旅游业是巴厘岛重要的经济来源,约70%的经济收入来自旅游业,频繁且不定期发生的自然灾害事件对巴厘岛旅游形象影响十分严重。自然灾害发生后,巴厘岛政府立即在YouTube上投放宣传片以期修复目的地形象,力图挽回市场。尽管有研究探讨宣传片对于目的地的形象建构和传播效果,证实宣传片对目的地形象具有显著地改善作用[2, 3],但忽略了宣传片是如何改变潜在旅游者对目的地形象感知。剖析在宣传片的影响下,潜在旅游者改变目的地形象要素的认知过程是加深旅游目的地形象建构研究的重要环节。本研究以巴厘岛宣传片为实验刺激材料,采用实验法探索宣传片对于旅游目的地形象要素认知的影响过程,采用内容分析法探究旅游者在不同类型宣传片影响下的目的地形象认知过程和方式是否存在差异。研究结果能够推动旅游目的地形象变化机制的研究,为DMO开展目的地形象建设和管理工作提供理论依据。

1 文献综述 1.1 宣传片与目的地形象自1971年旅游目的地形象概念提出以来,旅游目的地形象研究一直是旅游学界的热点和重点[4]。较多研究采用的目的地形象定义是个体对目的地的总体感知或全部印象的总和[5, 6]。有学者提出目的地形象是一个思想、观点、想象和意图的集成[7],可能不止是与目的地相关的形象,也可能是对当地某一产品或某一体验的印象[8]。值得注意的是,这些形象都源于旅游者的记忆和联想。Gunn在研究旅游者对目的地形象感知时,提出原生形象(organic image)和引致形象(induced image),原生形象是指通过报纸、杂志、亲友等与旅游不直接相关的信息来源所形成的形象,而引致形象是指通过广告、促销等旅游者相关信息来源所形成的形象[9],即目的地形象会在信息刺激下由原生形象转变为引致形象。了解引致形象形成过程中外部信息的刺激作用对DMO具有非常重要的意义。

宣传片是DMO塑造积极地旅游目的地形象主要方式之一,其画面通常呈现出高科技场景渲染、主流审美和宏大叙事的特征[10],文字叙述注重从认知层面推广旅游目的地[11],通过视觉的传播路径对旅游目的地进行展示和表现,从而改善目的地形象。《中国国家形象宣传片(人物篇)》和日本国家形象宣传片《Yokoso! Japan》中展现的国家形象立体直观,有效改变了旅游者对目的地的刻板印象[3, 12]。在目的地感知形象变化研究中,已有研究集中于探讨旅游者行为[13]、信息来源渠道[14]等因素对感知形象的影响,侧重研究非DMO信息对旅游者感知形象的影响机制。在宣传片相关研究中,集中于探究目的地形象的建构[15]、宣传片拍摄方式[16, 17]、目的地形象传播效果[18]等,研究偏向DMO投射形象的建构和演变。在DMO信息单向给予的情况下,DMO信息对旅游者感知形象的影响过程研究仍然存在缺口。本研究通过实验法,探究宣传片影响下目的地形象认知过程,关注目的地形象是如何变化的。

1.2 工作记忆与视觉选择性注意认知心理学中工作记忆(working memory)和选择性注意(selective attention)是在知觉、思维和行为间的动态交互作用中两个重要认知系统。工作记忆是信息加工的主要场所,是对信息进行暂时存储和加工、容量有限的记忆系统[19]。选择性注意是通过自上而下(目标驱动加工)和自下而上(刺激驱动加工)两种加工机制对内外界信息进行筛选以确保有限的认知资源得以高效运行的认知系统[20, 21],即对有关信息的注意和无关信息的抑制。储存在工作记忆中的视觉表征会影响注意选择过程,与目标有关的工作记忆表征对视觉注意起到自上而下的引导作用[22]。与此同时,视觉情境中无关刺激的知觉特性(如更亮、突然出现、突出的颜色或形状)也会对注意分配产生影响,即自下而上的注意调控[23]。其他学者也有同样的发现,Engelke等研究感知兴趣与视觉注意之间的联系,视觉注意包括有意注意(认知因素驱动,如兴趣)和无意注意(信号驱动的视觉注意)两种,研究发现在自然场景画面中,色彩、人物以及镜头特写最能吸引受众的注意力[24]。Cardoso等认为旅游者在接收到目的地信息的刺激时,会唤起长期记忆中目的地相关信息,将两种信息加工处理并储存在工作记忆的过程即为目的地形象变化过程[25]。本研究基于Engelke与Cardoso的理论成果进行实证研究,关注潜在旅游者在实验过程中的注意分配、感知兴趣,探究宣传片影响下潜在旅游者的目的地形象变化机制。

2 研究设计实验刺激材料为巴厘岛旅游局在网络媒体平台YouTube上发布的官方宣传片《Wonderful Indonesia | Bali》和《Bali: Now Better than Ever》。《Wonderful Indonesia | Bali》内容涉及广泛,包括目的地独特的自然风光、宗教文化、娱乐活动和旅游服务设施等基础属性,为全景综述宣传片[17];《Bali: Now Better than Ever》于火山喷发后发布,内容重点强调了巴厘岛安全措施、安保队伍及武装部队等应对火山喷发等自然灾害的危机管理措施,为危机导向型宣传片[17]。

实验选择X大学的大学生作为被试对象。一方面,大学生是未来出境游客中占比例较大的群体,据途牛网《中国在线出境旅游大数据2017》显示,90后年轻旅游者出境游人次占总出境游人次的比例为30%,成为出境旅游消费的主力。另一方面,已有研究认为宣传片在年轻的潜在旅游者中传播效果更好,年轻群体通过网络媒体接受的信息类型多样,越年轻越不会形成固有的印象和态度[3, 12]。此外,大学生在人口统计学特征上同质性较高,文化背景相似,可以降低人口统计特征差异以及个人属性对研究结果的影响,保证研究的内部效度。因此选择在校大学生对于本研究而言较为合适。

本研究以2017年11月巴厘岛阿贡火山喷发导致的中国游客滞留事件为初始情境,采用单因素组间(宣传片类型:全景综合型VS危机导向型)实验设计,首先,向所有被试简要概述巴厘岛火山喷发事件,随后进行第一次测试(以下称为前测)。其次,通过简单随机抽样将被试分成两组全景综述组(G1)和危机导向组(G2)。最后,对G1进行全景综述型宣传片实验刺激,对G2进行危机导向型宣传片实验刺激,再进行第二次测试(以下称为后测)。本次实验得到两组前测数据G1before、G2before,两组后测数据G1after和G2after。

3 研究结果本研究利用ROST CM6对问卷题项“结合您的个人经验,一提到巴厘岛,您会想到什么?”回答内容进行预分析。对文本中表示和指向同一地段或景物的名称进行统一,如“大海”、“海”、“海洋”等统称为“大海”。通过ROST CM6处理数据得到被试对于巴厘岛的形象感知特征词,作为本研究的基础数据。为进一步提炼巴厘岛目的地感知形象维度,对于处理后的高频词进行归纳和分类,得到13个维度:“自然景观”、“人文艺术”、“娱乐康体”、“浪漫属性”、“环境风貌”、“地方氛围”、“整体认知”、“公共服务”、“安全治安”、“餐饮美食”、“酒店住宿”、“旅游价格”和“旅游服务”;最终可以归类为旅游吸引、地方环境、公共安全、旅游设施四类(表 1)。

| 表 1 旅游目的地形象维度及编码情况 Tab.1 Dimensions and Coding of Tourism Destination Image |

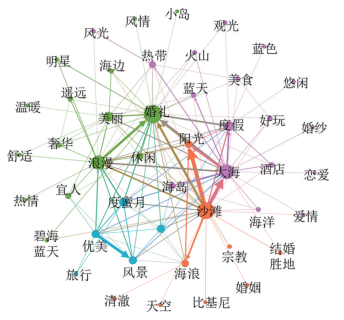

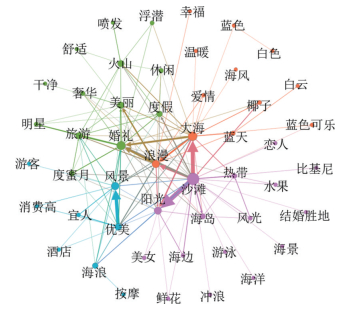

从各维度高频词的词项频次占比来看,在前测中被试对巴厘岛的感知重点依次是“旅游吸引”、“地方环境”、“旅游设施”。在“旅游吸引”维度中,自然景观和浪漫属性是被试感知的重点。“大海”、“沙滩”是原生形象高频词语义网络图的中心,反映出巴厘岛的海岛特征(图 1、图 2)。旅游者对目的地形象的认知,首先是对目的地位置的认知,位置在某种程度上意味着形象。被试可能会以比较了解的东南亚国家形象或已知相似地区形象替代巴厘岛形象[26],而传统旅游吸引物“大海(Sea)”、“沙滩(Sand)”、“阳光(Sun)”(以下简称3S)是热带海岛基本的旅游资源[27]。因此被试对巴厘岛的原生形象大多为3S。此外,“旅游吸引”维度中“婚礼”、“浪漫”在语义网络中也处于核心位置,可能是受明星行为的影响。中国明星在巴厘岛举办婚礼的画面的传播使得大部分潜在旅游者产生“巴厘岛=浪漫”的形象感知。面对大量的网络劝诱信息,旅游者对所有信息做深入加工的可能性微乎其微。尤其是缺乏信息处理动机的潜在旅游者,更易受到名人行为的影响[28]。其次女性旅游者认为海滨度假胜地具有浪漫气息[29],在被试群体中女性占比达60%,这可能也是在原生形象中浪漫属性类高频词出现较多的原因。人文艺术和娱乐康体类高频词出现极少,说明被试对于巴厘岛的地方文化和娱乐活动了解有限。

|

图 1 G1before原生形象高频词语义网络关系 Fig.1 Organic Iimage High Frequency Word Network Relationship of G1before |

|

图 2 G2before原生形象高频词语义网络关系 Fig.2 Organic Image High Frequency Word Network Relationship of G2before |

值得注意的是,在两组前测中公共安全维度高频词占比均为0。首先,在地理距离上,被试所在区域远离巴厘岛;在时间距离上,调研时间距巴厘岛火山喷发事件已过去一个月;在人际距离上,被试之前未经历过火山喷发,且巴厘岛火山喷发与被试自身利益不直接相关。所以被试对于巴厘岛火山喷发的心理距离较远,感知到的主观风险较低[30]。其次,被试处于信息爆炸的时代,与许多事物的接触都是在非注意状态下进行的,因此尽管被试为频繁使用手机的大学生,也很可能不会过多关注巴厘岛火山喷发事件。再次,本研究在实验前提到巴厘岛火山事件只是口头转述,没有向被试展示相应的文字或图片以避免给被试造成干扰。最后在处理数据资料时,剔除频次在2以下的词项。以上原因可能是造成公共安全类词汇为0的原因。

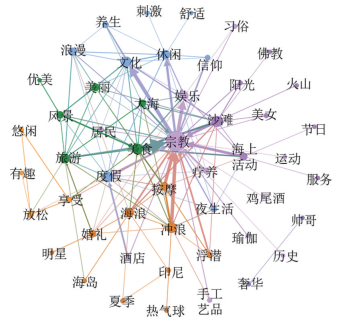

3.2 后测引致形象分析观看宣传片后,两组被试对于巴厘岛的形象感知均发生了不同程度的变化(图 3、图 4)。在G1after中,被试对于巴厘岛的感知形象维度结构与G1before相似,但感知语义网络核心由“3S”和“浪漫”转变为“宗教”,说明潜在旅游者对宣传片中展示的巴厘岛文化印象最深。文化是吸引旅游者的重要因素,文化距离越大,文化差异感和陌生感越强烈,能够满足旅游者猎奇求新的心理。人文艺术和娱乐康体词项频次占比分别为25%和22%,说明宣传片中宗教画面和娱乐活动画面能够强化、调整被试对于巴厘岛的文化和娱乐的感知,词项种类增加说明宣传片拓展了被试对巴厘岛形象感知的深度和广度。公共安全维度高频词占比仍然为0,这是由于被试本身没有过多关注公共安全,同时宣传片中未出现公共安全内容,且其他内容分散了被试注意力。在观看全景综述宣传片后,被试对巴厘岛的感知形象发生变化,由浪漫海岛旅游地转为宗教型海岛旅游地。

|

图 3 G1after引致形象高频词语义网络关系 Fig.3 Induced Image High Frequency Word Network Relationship of G1after |

|

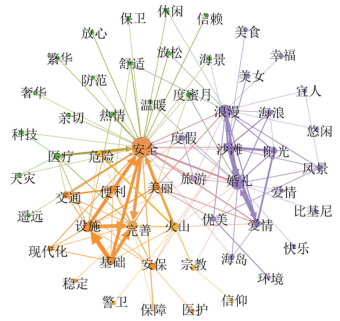

图 4 G2after引致形象高频词语义网络关系 Fig.4 Induced Image High Frequency Word Network Relationship of G2after |

在G2after中,被试对于巴厘岛的感知形象维度结构发生变化,感知重点依次是“旅游吸引”、“公共安全”、“地方环境”及“旅游设施”,感知语义网络核心由“3S”和“浪漫”转变为“安全”。引致形象以“安全”为一级核心进行集散,同时出现“完善”、“设施”、“婚礼”和“浪漫”四个二级核心。由“安全”直接延伸主要集中在公共安全维度,如“基础”、“安保”、“医疗”、“交通”等,说明宣传片在一定程度上调整了巴厘岛的形象。在“旅游吸引”中,自然景观类高频词除了传统的3S旅游要素外,“火山”频次显著增加,一是由于宣传片的火山画面,二是由于宣传片中对安全的强调唤醒被试关于巴厘岛火山的相关记忆。自然景观词频累计频次相对于前测下降25%,这是由于“公共安全”分散了被试的注意力,宣传片中安全的内容出现越多,被试对巴厘岛的认知越容易被影响。观看危机导向型宣传片后,被试对巴厘岛整体形象感知为安全型海岛旅游地。

4 感知形象变化内在机制在宣传片刺激下的目的地感知形象变化中,视觉注意是重要的影响因素。视觉系统是一个资源有限的信息加工系统,面对着周围大量的复杂信息,视觉注意只能选择有限的信息进行加工。在观看宣传片过程中,工作记忆的内容会影响视觉选择性注意的导向,即视觉注意选择工作记忆中保持的形象。根据Desimone和Duncan提出的偏向竞争型(biased competition model),当前保持在工作记忆中的表征会以自上而下的方式增强视觉皮层中与之相似的知觉表征的激活程度,从而使得视觉范围内与工作记忆内容相似的物体取得竞争优势并最终获得注意[31]。存储在工作记忆中的视觉表征会引导潜在旅游者关注宣传片中相似的内容,有意接收关于巴厘岛的形象信息,本研究中将原生形象要素视为潜在旅游者工作记忆中的目标模板。当视觉画面与工作记忆表征无关时, 无关记忆表征很难自动引导视觉注意,但由于外源性刺激具有“独特性”导致其可以在早期视觉选择阶段内以自下而上的方式捕获视觉注意(无意注意)。视觉注意分配取决于知觉负载、认知控制时程、注意焦点、刺激属性以及时间间隔等很多因素[32],因此有意注意和无意注意可以相互转换。Engelke通过视觉选择性注意研究受众对视频画面中的感知兴趣变化,认为颜色、人物的脸、眼睛、画面特写这四类刺激是吸引注意的最主要因素。被试在观看全景综述宣传片,对宗教印象深刻,宗教画面主要以人物祈福、宗教祭祀表演以及佛像雕塑为主,多运用近景镜头,与Engelke的实验结果一致。

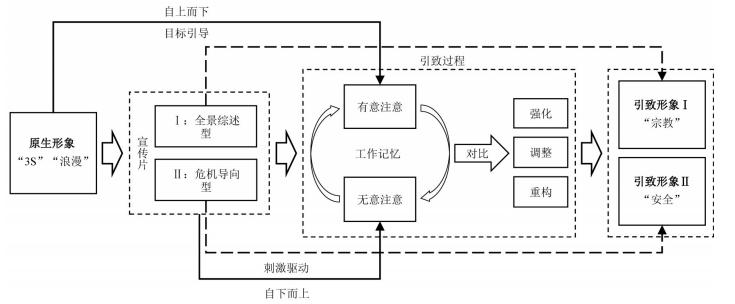

对比是指潜在旅游者将接收的宣传片投射形象与原生形象之间形象要素的异同。观看宣传片前后感知形象各维度变化的差异反映潜在旅游者对目的地感知的片面性和刻板化。旅游者在观看宣传片过程中感知形象的“强化”、“调整”和“重构”是对目的地形象的完善和修正。观看宣传片前,被试对于巴厘岛的感知形象要素集中于自然景观和浪漫属性,较为片面和宽泛。观看宣传片后,被试感知形象要素相对完善和具体,G1在旅游吸引维度的形象要素增加,集中于人文艺术和娱乐康体,如“宗教”、“冲浪”、“美食”;G2在公共安全维度的形象要素增加,如“基础”、“设施”、“完善”。总体而言,各维度目的地感知形象要素的变化中“调整”方式的比例较高,特别是在旅游吸引维度。其中,G1自然景观属性形象要素发生“强化”的比例较高,人文艺术属性和娱乐康体形象要素发生“重构”的比例相对较高。G2公共安全维度形象要素发生“重构”的比例相对较高,旅游吸引维度形象要素没有明显变化,但个体在单位时间内的注意力资源是有限的,整体比例降低。宣传片前后,目的地感知形象存在注意分配和形象改变的引致过程。但引致过程中,不同宣传片导致不同的视觉注意分配,从而影响感知形象不同的维度形成不同的引致形象。因此,本研究基于选择性注意理论和Baddeley工作记忆模型提出宣传片影响下目的地感知形象变化机制(图 5)。这一结果可用来解释宣传片类型对潜在旅游者目的地形象的影响上存在的差异,指导DMO在应对危机事件时采用更高效、更具针对性的手段对旅游目的地进行宣传和推广。

|

图 5 宣传片影响下目的地感知形象变化机制 Fig.5 Destination Perception Image Change Mechanism under the Influence of the Promotional Videos |

(1)宣传片作为DMO主要的传播媒介,能够改变潜在旅游者的目的地形象感知,不同类型的宣传片对原生形象要素改变的方式不同,侧重改变的形象维度也不同。潜在旅游者的原生形象、引致形象与宣传片投射形象也存在偏差,在原生形象阶段,潜在旅游者感知形象为浪漫海岛,感知形象单一,且地理空间尺度较大,呈现“粗线条、点集中”的特征;引致形象阶段,目的地形象感知元素种类丰富,细节感知增加,但整体偏向性明显。观看全景综述宣传片后,感知形象偏向宗教文化,观看危机导向宣传片后,感知形象偏向公共安全。

(2)本研究基于选择性注意理论和Baddeley工作记忆模型剖析旅游者对旅游目的地形象感知变化的内在机制,认为从原生形象到引致形象存在视觉选择性注意和信息加工的两个过程。潜在旅游者通过视觉注意获取视频信息,对注意力资源的分配不同,获取的DMO信息存在差异,导致感知形象维度结构变化存在差异。视觉注意受到主体自上而下的目标引导和宣传片自下而上的刺激驱动两种信息加工方式的控制,信息加工是引致过程中的重要部分,存在三种加工方式:强化、调整和重构,使得目的地感知形象发生变化。

5.2 管理启示本研究获得的结论为DMO应对危机事件推出宣传片进行营销提供了一定的借鉴和启示。不同类型的宣传片对潜在旅游者的原生形象的影响程度不同,从而形成不同的引致形象。在全景综述型宣传片的众多形象要素中,目的地文化最能引起潜在旅游者的兴趣和前往意愿。危机导向型宣传片中安全符号元素虽然重构了潜在旅游者对目的地的感知,潜在旅游者前往意愿并不明显。说明在危机情境下,潜在旅游者对于心理距离较远的旅游目的地,关注旅游吸引物多于安全问题。因此危机事件后,DMO应分析市场,对于心理距离远的目标市场,投放具有显著地方特征的目的资源的宣传片,可以达到良好的宣传效果。对于心理距离近的目标市场,DMO应辅以具有大量安全符号元素的宣传片,营造安全的旅游氛围,强化受众心理上的安全感。宣传片在拍摄上,对投射形象应利用人物及其表情传达信息,多采用特写画面,鲜明的色彩等知觉特性抓住潜在旅游者的无意注意,并逐渐转化为有意注意,扩大注意的范围,引起前往意向。潜在旅游者有意注意在接收DMO信息过程中只占少数,无意注意却大量存在,通过增强无意注意能够有效提高潜在旅游者对于宣传片的回忆效果。宣传片需根据视觉注意机制以及视频拍摄准则突出DMO投射信息。

5.3 讨论本研究重点关注危机情境下的旅游者游前从原生形象到引致形象的引致过程。与王君怡等[33]和Smith等[34]研究的一般情境不同,本研究设定了特殊情境,探索灾害事件后潜在旅游者对DMO信息给予的接收程度。与Engelke[24]的眼球关注画面实时反馈不同,潜在旅游者引致形象不是单纯对宣传片画面的反射,是基于原生形象对宣传片内容的回忆和理解,有潜在旅游者想象的成分。本研究认为目的地形象变化存在信息加工的过程,这与王君怡等研究结果在一定程度上吻合,实验结果得出的引致形象也印证了Engelke的视觉感知兴趣区域理论。本研究在研究过程中受制于研究方法、数据分析能力与实验条件等因素,所选取的被试是对互联网非常熟悉的大学生,不能够代表全部的潜在旅游者,而不同群体往往有不同的行为特征,未来研究可以将样本扩大至整个90后年轻群体。未考虑听觉因素对于注意力的影响,未来研究可以将听觉视觉等感官因素结合起来探究宣传片对感知形象的影响。

| [1] |

刘力. 旅游目的地形象感知与游客旅游意向——基于影视旅游视角的综合研究[J]. 旅游学刊, 2013, 28(9): 61-72. [Liu Li. Screen-induced tourism:Perceived destination image and intention to visit[J]. Tourism Tribune, 2013, 28(9): 61-72. DOI:10.3969/j.issn.1002-5006.2013.09.007] |

| [2] |

刘鹏, 吴华清, 江兵, 等. 旅游目的地形象广告效应分析:基于双重差分模型的估计[J]. 旅游学刊, 2017, 32(8): 38-47. [Liu Peng, Wu Huaqing, Jiang bing, et al. The effect of image advertising in tourism destinations:A difference-in-differences estimation[J]. Tourism Tribune, 2017, 32(8): 38-47. DOI:10.3969/j.issn.1002-5006.2017.08.009] |

| [3] |

吴国华, 林升栋, 徐蕾. 美国大学生看中国国家形象宣传片——希望寄托在年轻一代身上[J]. 新闻与传播研究, 2013, 20(6): 57-64, 126. [Wu Guohua, Lin Shengdong, Xu Lei. American college students look at China's national image promo-hopes to be pinned on the younger generation[J]. Journalism&Communication, 2013, 20(6): 57-64, 126.] |

| [4] |

Hunt J D. Image as a factor in tourism development[J]. Journal of Travel Research, 1975, 13(3): 1-7. DOI:10.1177/004728757501300301 |

| [5] |

Frías D M, Rodríguez M A, Castañeda J A. Internet vs. travel agencies on pre-visit destination image formation:An information processing view[J]. Tourism Management, 2008, 29(1): 163-179. DOI:10.1016/j.tourman.2007.02.020 |

| [6] |

Gallarza M G, Saura I G, Garcia H C. Destination image:Towards a conceptual framework[J]. Annals of Tourism Research, 2002, 29(1): 56-78. DOI:10.1016/S0160-7383(01)00031-7 |

| [7] |

Tasci A D, Gartner W C, Cavusgil S T. Conceptualization and operationalization of destination image[J]. Journal of Hospitality&Tourism Research, 2007, 31(2): 194-223. |

| [8] |

Milman A, Pizam A. The role of awareness and familiarity with a destination:The central florida case[J]. Journal of Travel Research, 1995, 33(3): 21-27. DOI:10.1177/004728759503300304 |

| [9] |

Gunn C A. Vacationscape:Designing Tourist Regions[M]. New York: Van Nostrand Reinhold, 1988: 128-156.

|

| [10] |

杜丹. 镜像苏州:市民参与和话语重构——对UGC视频和网友评论的文本分析[J]. 新闻与传播研究, 2016, 23(8): 88-108. [Du Dan. Mirror Suzhou:Citizen participation and discursive reconstruction:A textual analysis of user-generated videos and netizens' comments[J]. Journalism&Communication, 2016, 23(8): 88-108.] |

| [11] |

程德年, 周永博, 魏向东. 微电影与宣传片:旅游形象视频表征内容分析与结构研究[J]. 旅游学刊, 2015, 30(10): 109-121. [Cheng Denian, Zhou Yongbo, Wei Xiangdong. A structure comparison between tourism short films and promos based on content analysis[J]. Tourism Tribune, 2015, 30(10): 109-121. DOI:10.3969/j.issn.1002-5006.2015.10.011] |

| [12] |

辛文娟, 黄杰, 赖涵. 受众对国家形象广告的认知及其影响因素研究——以中国大学生对日本国家形象广告的认知实验为例[J]. 情报杂志, 2016, 35(4): 204-206. [Xin Wenjuan, Huang Jie, Lai Han. Transmission effect of Japan's national image advertisement:A study from the perspective of subject cognition[J]. Journal of Intelligence, 2016, 35(4): 204-206. DOI:10.3969/j.issn.1002-1965.2016.04.036] |

| [13] |

吕兴洋, 沈雪瑞, 梁佳. 在线信息搜索对目的地感知形象演化影响研究[J]. 旅游学刊, 2015, 30(10): 70-79. [Lv Xingyang, Shen Xuerui, Liang jia. The effect of online information search on destination perceived image development[J]. Tourism Tribune, 2015, 30(10): 70-79. DOI:10.3969/j.issn.1002-5006.2015.10.007] |

| [14] |

谢彦君, 马天, 卫银栋. 宣传片、在线评论和游记对目的地形象改变的实证研究——以大学生对台湾旅游形象认知变化为例[J]. 北京第二外国语学院学报, 2014, 36(1): 77-84. [Xie Yanjun, Ma Tian, Wei Yindong. An empirical research on destination image change of promotional videos, online-reviews and travel notes:A case study for the change of Taiwan's image[J]. Journal of Beijing International Studies University, 2014, 36(1): 77-84. DOI:10.3969/j.issn.1003-6539.2014.01.010] |

| [15] |

蔡晓梅, 寸露, 朱竑. 自我东方主义?丽江旅游形象的想象与建构[J]. 旅游学刊, 2018, 33(9): 26-37. [Cai Xiaomei, Cun Lu, Zhu Hong. Self-orientalism? imagination and construction of Lijiang's tourism image[J]. Tourism Tribune, 2018, 33(9): 26-37. DOI:10.3969/j.issn.1002-5006.2018.09.008] |

| [16] |

王璐.旅游宣传片的故事化手法研究[D].济南: 山东师范大学, 2018. [Wang Lu. A Study on the Tales of Tourism Propaganda Films[D]. Jinan: Shandong Normal University, 2018.]

|

| [17] |

齐虹, 邵丹, 李悦刘. 浅谈宣传片的摄影影像风格——从摄影的四大手段谈宣传片拍摄[J]. 北京电影学院学报, 2013, 29(5): 30-39. [Qi Hong, Shao Dan, Li Yueliu. Talking about the photographic image style of the propaganda film:Talking about the propaganda film from the four major means of photography[J]. Journal of Beijing Film Academy, 2013, 29(5): 30-39.] |

| [18] |

单文盛, 甘甜. 符号学视阈下湖南城市形象宣传片视觉传播策略分析[J]. 湖南师范大学社会科学学报, 2016, 45(3): 145-153. [Shan Wensheng, Gan Tian. Research on the visual communication strategies of city publicity film of Hunan province from the perspective of semiotics[J]. Journal of Social Science of Hunan Normal University, 2016, 45(3): 145-153.] |

| [19] |

Baddeley A D, Hitch G J. Developments in the concept of working memory[J]. Neuropsychology, 1994, 8(4): 485-493. DOI:10.1037/0894-4105.8.4.485 |

| [20] |

Corbetta M, Shulman G L. Control of goal-directed and stimulusdriven attention in the brain[J]. Nature Reviews Neuroscience, 2002, 3(3): 201-215. DOI:10.1038/nrn755 |

| [21] |

张明, 张阳. 工作记忆与选择性注意的交互关系[J]. 心理科学进展, 2007, 15(1): 8-15. [Zhang Ming, Zhang Yang. Interaction between working memory and selective attention[J]. Advances in Psychological Science, 2007, 15(1): 8-15.] |

| [22] |

Oberauer K. Access to information in working memory:Exploring the focus of attention[J]. Psychology:Learning, Memory, and Cognition, 2002, 28(3): 411-421. DOI:10.1037/0278-7393.28.3.411 |

| [23] |

李杨卓, 杨旭成, 高虹, 等. 工作记忆表征对视觉注意的影响:基于非目标模板的视角[J]. 心理科学进展, 2018, 26(9): 1608-1616. [Li Yangzhuo, Yang Xucheng, Gao Hong, et al. The role of working memory representation in visual search:The perspective of non-target template[J]. Advances in Psychological Science, 2018, 26(9): 1608-1616.] |

| [24] |

Engelke U, Patrick C T. Perceived interest and overt visual attention in natural images[J]. Signal Processing:Image Communication, 2015, 39(11): 386-404. |

| [25] |

Cardosoa L, Diasb F, Araújoc A, et al. A destination imagery processing model:Structural differences between dream and favourite destinations[J]. Annals of Tourism Research, 2019, 74(1): 81-94. |

| [26] |

李蕾蕾. 旅游目的地形象的空间认知过程与规律[J]. 地理科学, 2000, 20(6): 563-568. [Li Leilei. A discussion on spatial rules of tourist destination's image perception[J]. Scientia Geographica Sinica, 2000, 20(6): 563-568. DOI:10.3969/j.issn.1000-0690.2000.06.013] |

| [27] |

Geoffrey Wall, 孙业红, 吴平. 梯田与旅游——探索梯田可持续旅游发展路径[J]. 旅游学刊, 2014, 29(4): 12-18. [Geoffrey Wall, Sun Yehong, Wu Ping. Terraces and tourism:Exploring sustainable tourism development of rice terraces[J]. Tourism Tribune, 2014, 29(4): 12-18. DOI:10.3969/j.issn.1002-5006.2014.04.06] |

| [28] |

沈雪瑞, 李天元, 吕兴洋, 等. 名人代言会影响旅游者的目的地态度吗?——基于名人-目的地匹配度和个人卷入度的实验研究[J]. 旅游学刊, 2015, 30(4): 62-72. [Sheng Xuerui, Li Tianyuan, Lv Xingyang, et al. Influence of celebrity endorsements on attitudes toward Chinese Tourist Destinations? Based on celebrity-destination match and personal involvement[J]. Tourism Tribune, 2015, 30(4): 62-72. DOI:10.3969/j.issn.1002-5006.2015.04.006] |

| [29] |

陈素平, 成慕敦. 基于S-O-R模型系统的单身女性休闲旅游消费行为分析[J]. 贵州社会科学, 2016, 37(3): 154-162. [Chen Suping, Cheng Mudun. Analysis of single female leisure tourism consumption behavior based on S-O-R model system[J]. Guizhou Social Sciences, 2016, 37(3): 154-162.] |

| [30] |

尚志海. 基于心理距离的灾害可接受风险研究[J]. 灾害学, 2018, 33(3): 12-16, 28. [Shang Zhihai. Study on disaster acceptable risk based on psychological distance[J]. Journal of Catastrophology, 2018, 33(3): 12-16, 28. DOI:10.3969/j.issn.1000-811X.2018.03.003] |

| [31] |

Desimone R, Duncan J. Neural mechanism of selective visual attention[J]. Annual Review of Neuroscience, 2017, 18(1): 193-222. |

| [32] |

张明, 王爱君. 视觉搜索中基于工作记忆内容的注意捕获与抑制[J]. 心理科学进展, 2012, 20(12): 1899-1907. [Zhang Ming, Wang Aijun. Working memory content-based attentional capture and suppression in the Visual Search[J]. Advances in Psychological Science, 2012, 20(12): 1899-1907.] |

| [33] |

王君怡, 吴晋峰, 王阿敏. 旅游目的地形象认知过程——基于扎根理论的探索性研究[J]. 人文地理, 2018, 33(6): 152-160. [Wang Junyi, Wu Jinfeng, Wang Amin. Process of the tourist destination image elements:An exploratory study based on grounded theory[J]. Human Geography, 2018, 33(6): 152-160. DOI:10.3969/j.issn.2095-0446.2018.06.024] |

| [34] |

Smith W W, Li X, Pan B, et al. Tracking destination image across the trip experience with smartphone technology[J]. Tourism Management, 2015, 48(6): 113-122. |