2. 中国地质大学(武汉) 地理与信息工程学院, 武汉 430074;

3. 黄山风景区管理委员会 规划土地管理处, 黄山 245899

2. School of Geography and Information Engineering, China University of Geosciences, Wuhan 430074, China;

3. Office of Planning and Land Management, Huangshan Scenic Area Management Committee, Huangshan 245899, China

景观记忆是文化地理学研究的重要领域,与历史文化景观[1]、城市记忆[2]关系密切。贾里德·戴蒙德(Jared Diamond)将相对的概念“景观失忆(landscape amnesia)”,定义为“处在环境变化之中的人忘记原来环境的样子”[3]。Withers认为记忆是表现空间和地方重要的积极要素[4],Lily Kong指出个人记忆在人与地方的关系建立中起着关键作用[5]。旅游过程中游客对于旅游目的地景观的记忆,是在游前认知的基础上、经过游览体验,对客观的陌生环境形成的主观映像。对游客景观记忆的探索,有助于摸清游客偏好、塑造并投射适合大众需求的目的地形象。

旅游是一项综合性的审美实践活动,游前期待、游时体验、游后回味都存在于景观之中。景观指一定区域呈现的景象,其具有生态、美学等多种功能和价值[6, 7],其作为生态系统的一面,本身并无美丑之别;作为旅游资源的一面,其美丑的判断则依据人的感觉器官[8]。景观关注度指景观受游客或潜在游客关注的程度,完全依赖于人的喜好,曾引发景观偏好研究并盛极一时[9],但多在审美主体、客体不同类型指标的取舍与权重分析中纠结[10]。从旅游实践过程讨论景观关注度,包括对景点的关注程度、对不同类型旅游资源的关注程度,以及游后景观记忆的程度。涉及哪些景观吸引着游客前往旅游目的地,哪些景观带来愉悦的旅游体验,哪些景观给游客留下深刻记忆等问题。

对于旅游者的景观关注度问题,根据研究焦点可分为关注度空间格局[11]、景区热度或游客偏好[12],以及游客时空行为和景区游客分流[13, 14]三大方面。研究的数据来源已从传统的问卷和面访转向了GPS、手机信令和网络大数据,例如静恩明等利用新浪博客数据研究河北省A级景区关注度的空间格局[15];Daniel Orellana等利用GPS技术模拟“运动暂停模式”发现游客感兴趣的地方[9],Duncan East等则通过GPS追踪、运用景点停留时长数据讨论不同游客团体的旅游偏好[16];王守成等采集google earth上的旅游照片,通过照片附带的地理信息来研究九寨沟景区各景段主要景观的游客关注度[17];王硕等利用百度指数探讨景区关注度与游客量之间的相关关系[18]。从旅游过程反思数据来源,网络搜索数据更多反映的是游前的目的地搜索、GPS或手机定位侧重景区游历时的轨迹、旅游照片则是游时体验的点滴记录(具有一定的随机性),这些数据都难以分析游客游后感知和情感记忆,不能回答游客游历后记忆中的美景是什么、记忆中的美景有无年代特征这类问题,也不能回答游前期待的、游时亲历的与游后回忆的景观是否趋同、有无关联这类问题。

游记(travels或travel notes)题材的网络博客(internet blog)、攻略(tourism strategy或travel guides)以及网友评论(user comments),后文统称为网络游记(online travel notes)。游记是游客游览之后的情感表达和游历过程的回忆,记载着游前、游中及游后的诸多关键环节和重要景观节点信息。这恰好是数据源,用以探索某景区最值得观赏的景观是什么、最吸引人的景点有哪些等问题,以便为旅游路线设计、旅游形象塑造指明方向。含有大量经过游客筛选后的景点照片和整理后的游览记忆的网络游记,已经被广泛应用到旅游目的地形象感知[19]、游客体验[20]等课题研究。网络游记作为景观的记忆媒介却较少被研究者挖掘利用。2018年7月5日在中国知网(CNKI)的期刊数据库分别以“旅游博客”和“网络游记”为主题进行搜索,分别得到37篇和129篇文献(含优先出版论文)。将题名、作者、期刊存为TXT文件,经过ROST CM6软件的梳理,剔除重复文献以及如“网络+西游记”等语义错误文献、期刊总目次等非主题研究的文献,剩下150篇期刊论文作为样本。研究发现排名前三的主题分别为旅游目的地形象(主题词包括“旅游目的地形象”、“旅游形象”、“旅游意象”、“形象感知”、“游客感知”、“意象感知”,有60篇,占40.0%)、游客行为(主题词包括“旅游流”、“时空行为”、“游客行为特征”、“行为轨迹”,有37篇,占24.7%)和旅游营销(主题词包括“旅游博客营销”、“网络营销”、“旅游信息推荐”,有10篇,占6.7%)。有关景区关注度的只有4篇,包括静恩明等利用新浪博客信息探讨河北省A级景区的关注度[15],布倩楠等人通过游记和官网要闻动态的对比研究上海旅游景区的冷热均衡与联动[21],姚占雷等人[22]、梁保尔和潘植强[23]以网络游记为数据源研究景区的共现现象。经过人工阅读全文,150篇文献中未发现景点尺度的景观关注度或吸引力的相关成果。

本文将景观视作旅游资源的近义词,以网络游记为数据源、从游客记忆视角探索热点景区黄山风景区景点尺度的景观关注度问题。以有固定地理位置和景点名称的景观点为重点考察对象,通过高频景观类词汇的提取和聚类方法归纳受关注的景观数量和类型,并将景观点被游记记载的频次放在2000年至2017年时间轴上探讨关注度的年际变化特征。讨论游客关注并且记住了哪些景观点、哪类景观,以便从游客视角厘清黄山风景区的核心吸引物,探索其有无年际变化或时代差异等问题。拟为景区形象构建、发展规划、市场推介提供数据支撑,为景观偏好研究提供新的案例,为描述大众旅游审美的时代特征积累数据。

2 研究设计 2.1 研究区黄山风景区位于安徽省黄山市,古人有“五岳归来不看山,黄山归来不看岳”的说法。奇松、怪石、云海、温泉、冬雪被称为黄山“五绝”。除此之外,黄山上还能观赏到雾凇、霞光、亭台楼阁等美丽景色和人文景观。黄山风景区在旅游目的地和旅游研究中受到比较高的关注,属于旅游研究热点地区[24]。

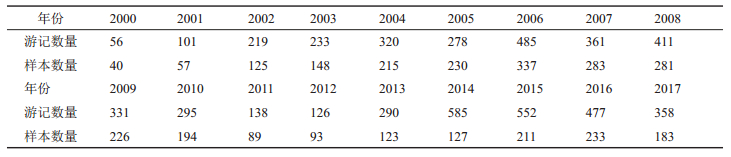

2.2 数据来源携程网是国内知名的旅游服务网站,早在2000年携程网“游记”板块就备受用户关注,引得诸多网友在此分享旅游经历与心得,也成为旅游研究的重要数据源[19, 25, 26]。本研究于2018年1月2日在携程网游记板块搜索目的地“黄山”,按“最新”即时间倒序显示:发表于2017年至2000年相关游记共5616篇。样本游记的筛选条件:(1)通过人工阅读剔除三类游记,其一,只在黄山市内如屯溪老街、西递、宏村等区域游玩,而未进入黄山风景区的游记;其二,只有照片而没有文字记载的游记以及英文游记和古体诗歌类游记;其三,住宿、特产及旅行社等广告类假游记;(2)挑出游记作者网名、发表时间、出行时间、时长等基本信息完善的游记;(3)通过人工精读,合并同一作者同一次出游而分段落或按日期发表的游记。最终获得有效样本游记3195篇,年份分布如表 1。

| 表 1 游记数量与样本数量年度分布(2000—2017) Tab.1 Annual Distributions of the Number of Travel Notes and the Number of Samples (2000—2017) |

在携程网络游记筛选过程中发现:2010年之前,游记中的图片较少,而近几年没有文字只有照片的游记越来越多;2010年之后,以“游记”形式出现的酒店、民宿、茶叶、笋干等广告逐渐增多。

2.3 研究方法黄山地质公园官方统计有名字的景观点299处,文章以这299个景点作为研究对象。借助中文文本挖掘软件ROST CM6进行辅助性内容分析、挖掘特征词汇。将3195篇样本按照游记发表的年份分别和并,存为游记2000、游记2001、……、游记2017,共18个TXT文件;再将18个文件合并为一个“游记总.TXT”实验文件,实验文本约990万字。先用实验文件进行分词、提取旅游吸引物,以构建“特征词库”、“归并词库”和“过滤词库”。

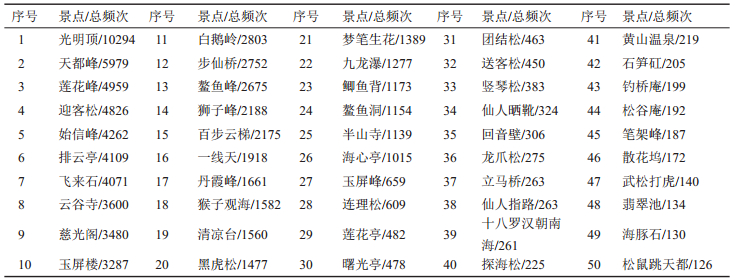

词汇指单个中文词语,文中运用ROST CM6进行分词处理,例如将“初冬黄山三日游记,雨中登天都峰,观云海”,拆分为“初冬、黄山、三日、游记、雨中、登、天都峰、观、云海”九个词汇。提取“天都峰”等景点名称和“云海”等景观类词汇,作为旅游吸引物特征词。关于吸引物标识词,有学者[27]将其细分为四类:集群名称词,如黄山景区、天海景区等;吸引物类型词,如奇松、云海等,不特指某个景点,而是一种景观类型;吸引物等级词,如5A景区、天下第一山;独立吸引物名称词,如迎客松等景点名称。本文从景点尺度研讨游客记忆中的黄山美景,所以侧重具体景点名称,由实验文件提取高频景点名称前50名组成特征词库。按照频次由高到低取前50名如表 2,特征词库50个景点的总频次为83950。

| 表 2 3195篇样本游记高频(前50)景点统计表(2000—2017) Tab.2 Statistics Table of High Frequency (Top 50) Scenic Spots of 3, 195 Travel Notes (2000—2017) |

归并词库,用于意义相同词汇(和短语)的合并统计,例如“仙人晒鞋、仙人晒靴、仙人脱靴、仙人脱鞋”归并统计到“仙人晒靴”,“慈光寺、慈光阁”归并统计到“慈光阁”,“梦笔生花、妙笔生花、生花妙笔、梦笔生华(游记文本中的错别字)等”归并统计到“梦笔生花”。用于景点统计的归并词库共计19组53个词。过滤词库用于排除原文中含景点名称的非景点类词汇,如“玉屏楼宾馆”、“白鹅岭索道”。

词频(word frequency,后文缩写W.F.),文中指某个给定中文词语在一个文本中出现的次数,比如“云海”在990万字的实验文本中出现6681次,词频数即为6681。为了防止词频在长文与短文中出现的重要性偏差,有效反映某一景点在总的景点记载中所占的份额,用特征词频(characteristic word frequencies, 缩写C.W.F.)表示某一词汇在同一组特定词汇群体里出现的频次,比如“迎客松”在景点类旅游吸引物词汇中出现频次为4826/83950,计0.057。篇均次(the average number of times per travel note,后文缩写A. N.T.),是某词语出现的总次数与样本游记总篇数的商,描述平均被记载的次数,比如“迎客松”的篇均次为4826/ 3195,计1.510。利用2000—2017年各年发表的游记文本数据分析21世纪前18年间的特征词频,以探讨不同年份的游客记忆特征,以“年篇均次”表示某一年某景点平均被每篇游记提及的次数,比如迎客松在2017年被183篇样本游记提及了477次,其2017年年篇均次为447/183,计2.607。

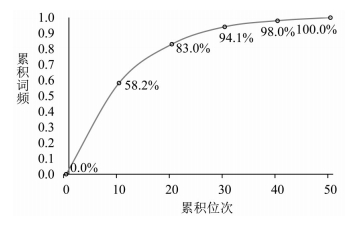

3 研究结果 3.1 景点记忆的数量景点尺度上,黄山三大主峰占据了前三位,其总特征词频为0.253,即超过了景点记忆总量的四分之一。根据特征词频排序,按照10位间隔累积词频成图,前10位景点特征词频之和为0.582、前20位景点特征词频之和为0.830、前30位景点特征词频之和为0.941,如图 1。近60%的记忆集中在10个点上,而前30个景点则涵盖了94.1%的记忆。

|

图 1 前50名景点10位间隔累积词频简图 Fig.1 10-bit Interval Cumulative W.F. Diagram of Top 50 |

在3195篇样本游记中篇均次大于1,即表 2中词频大于3195的只有光明顶、天都峰、莲花峰、迎客松、始信峰、排云亭、飞来石、云谷寺、慈光阁、玉屏楼共10个景点。

3.2 景点记忆的类型词频数排在前10位的分别是光明顶、日出、云海、天都峰、莲花峰、迎客松、始信峰、排云亭、飞来石、云谷寺。说明黄山“五绝”中只有奇松、怪石和云海是游客记忆的重点,而三大主峰和日出则更受游记行文的青睐。按照峰、松、石、古建筑(亭台楼阁寺庵等)将前50位景点归类:光明顶等11个山峰类景点的特征词频达到0.427;迎客松等8个著名松树类景点的特征词频为0.104;飞来石等10个怪石类景点的特征词频为0.113;排云亭等15个古建筑类景点的特征词频为0.297;一线天、九龙瀑、鳌鱼洞、回音壁、黄山温泉、翡翠池等6个未归类景点的特征词频为0.059。

山峰类景点占据旅游吸引物总记忆量的42.7%;古建筑类景点占据旅游吸引物总记忆量的29.7%,这与黄山作为世界自然和文化双遗产、山岳型名胜古迹地的地位相适应。

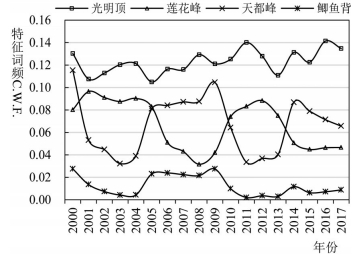

3.3 景点记忆的年际变化景点特征词频的前三名:“状元”位次连续18年被光明顶占据,特征词频在0.12附近波动;“榜眼”在天都和莲花两峰间轮换,特征词频波动较大,二者振幅和周期相近、波峰和波谷几乎相对,如图 2。

|

图 2 词频前三名及鲫鱼背的特征词频年际变化图 Fig.2 C.W.F.'s Inter-Annual Variation of Top 3 and Jiyubei |

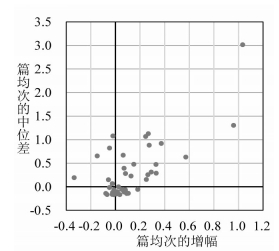

根据词频数分别统计历年的前三名,发现2000—2017年18年间进入词频数前三位的共计有光明顶、天都峰、莲花峰、排云亭、飞来石、迎客松六个景点。利用Excel散点图的趋势线功能,以5年为周期取平均移动分别展示50个景点的年代变化趋势,发现天都峰、莲花峰、鲫鱼背为明显周期性波动。以非周期性波动的47个景点篇均次的中位数0.206(玉屏峰)作为高频景点的参考值,即18年间篇均次大于0.206的为受关注的记忆程度高的高频景点,小于0.206的则为低频景点。以黄山云谷索道运营时间2007年为界限,2000—2007年的年度算术平均值为起始值,2008— 2017年的算数平均值为终止值,用后期的终止值减去前期的起始值作为篇均次的增幅。增幅为正即为上升型景点,代表关注度增加;反之则为下降型景点,关注度下降。用篇均次的中位差和增幅两列数据考察非波动型的47个景点,做四象限散点图,如图 3。第一象限为高关注度且关注度在上升的景点,其中光明顶、迎客松、鳌鱼峰、云谷寺、猴子观海等景点的增幅较大;第二象限为18年间关注度较高,但是近期关注度下降的景点,其中降幅较大的有九龙瀑和步仙桥;第三象限为低关注度且近期关注度下降的景点;第四象限为低关注度但关注度处于上升型的景点。

|

图 3 景点关注度年代变化四象限散点图 Fig.3 Four Quadrants Scatter Plot of Spots' Attention Decadal Changes |

黄山地质公园官方统计的景点名称(地质遗迹点)299个,加上云海、日出、日落、珍稀动植物等景观,可供观赏的景观数量远大于三百。景区设置有各类景点指示牌、解说牌1500余个。可是游客游记记载的不过几十个,这其中词频排名前三十位的景点涵盖了游客对于黄山景点94%的记忆份额(图 1),而且游客群体共同记忆的只有十个。这其中巨大的数量差距因何而来?为何衰减这么大呢?

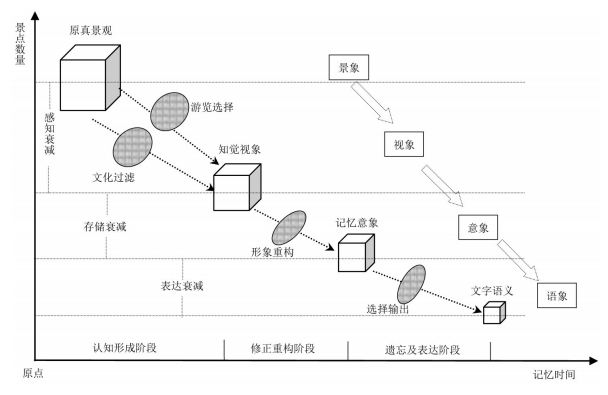

从游前认知、旅游体验到游后回忆并写下游记的全过程思考,笔者认为至少有三次大的衰减过程。第一次大衰减:由游前认知、路线选择导致部分景点并没有参观,所以无从记忆;第二次衰减属于成像衰减或记忆衰减,指游客只记住了观赏过的一部分景点;第三次衰减为输出表达衰减,即有选择的写到游记之中。虽然具体过程尚未一一证明,但逻辑顺序清晰、结果得到了印证。

用景观学语言表示景观认知、记忆、表达的逻辑过程如图 4,即“景象—视象—意象—语象”之间景点数量衰减的概念模型。横坐标为时间轴,表示景观记忆的逻辑顺序,分为认知形成、修正重构和遗忘及表达三个阶段;纵坐标为数量轴,表示景观数量的多少;立方体示意地理空间的大小,用以表达景观记忆过程中被记忆的景观空间大小——对应景观数量的多少。并用传统“象文化”总结真实景观空间为“景象”、知觉感知到的视觉景观为“视象”、大脑记忆的景观形象为“意象”、语言文字描述的景观名称或特征为景观的“语象”。按照逻辑先后,可以表达为:如果将旅游体验即游客所经历的景观作为原真景象,地理学家称之为地理环境或地方,那么游客游览路线的选择、部分“视而不见”式的感知过滤之后原真景象成为个体知觉的“视象”,此次景点数量衰减可称为感知衰减;在“看到景观”后,经过自我标准设定、形象重构,视象转变为游客的记忆,即视像转为大脑存贮的“意象”,此过程统称为存储衰减;在经历一段时间、逐渐遗忘后,再通过文字表达输出景观,即用语言描述景观,可称为“语象”,此次衰减过程为表达衰减。经过认知、记忆、表达三大过程之后,游记记载的景观数量就远小于实际游览的数量了。

|

图 4 景观认知、记忆、表达过程示意图 Fig.4 Schematic Diagram of Landscape Cognition, Memory and Expression Process |

游客记忆中的“黄山五绝”与宣传中的五绝“奇松、怪石、云海、温泉、冬雪”并不完全相同。以21世纪前十八年的游记数据提取景观、归类概括黄山“新五绝”为:名峰、奇松、怪石、云海、日出。具体景点中莲花峰、天都峰和鲫鱼背呈周期性波动;光明顶、迎客松、鳌鱼峰、云谷寺、猴子观海等景点的关注度在不断攀升,而九龙瀑和步仙桥则降幅较大。

游记中一些景点的关注度上升,还有一些的关注度在下降,说明游客记忆偏好发生了变化。也即是美景美的程度或受关注的程度发生了变化,这或许是美的评判标准随时代发生了变化,游客喜好不同了。正如前人研究成果“那些特殊的值得记忆的景点信息,恰似景观在地方依恋上表现出来的价值”[29]。那么,高关注度上升型景点应该是当前旅游地开发和管理的重要对象,是提升游客旅游体验的核心景点。

从旅游过程的末端——游后回忆来看景区吸引物,旅游者有少数相同的偏好,黄山风景区的研究主要体现在篇均次大于1的核心景观。核心景观几乎成为景区的必游景点,并形成一个时代的共同记忆。景区投射形象需要随时代变化作出适当调整。Fabien Girardin提出的数字足迹(digital foot printing)[30]方便了景区对游客的引导,比如Jianhong (Cecilia) Xia等通过模型模拟游客的时空运动,帮助菲利普岛自然公园管理者和旅游经营者进行公园规划和营销决策[31]。游客喜欢并能记住的景点,才是通过网络游记向社会进行二次传播的重点;也正因为偏好、满意度高,游记分享的积极情绪高,旅游营销才更受欢迎。于黄山风景区而言,虽然官方宣传的“五绝”并没能完全进入21世纪游客记忆核心,因此有必要调整投射形象,让新的“黄山五绝”成为网友参照的“必游景点”。

4.3 旅游体验是影响景观记忆的重要因素从游记记载频次位于第二名的景点(2001—2005年、2010—2013年为莲花峰;2006—2009年、2014—2017年为天都峰)来看,其周期性波动与《黄山大事记》和《黄山志》记载的主要山峰轮休期一致:天都峰1999年11月10日至2005年4月16日、2010年4月1日至2014年4月1日封闭;莲花峰2005年12月1日至2010年4月1日、2014年4月1日至今封闭。即天都峰轮休时莲花峰被记载的次数更多;莲花峰轮休时天都峰被记载的次数更多,黄山风景区景点吸引物第二名几乎完全受制于景区管理。那么到底是旅游吸引物吸引游客旅游,还是景区管理引导游客流动呢?旅游科学中的“推—拉”理论,以及由此推导的模型中,或许需要增加目的地和景区管理要素以更加切合实际。

位于天都峰之上的鲫鱼背(不登天都峰,就看不到鲫鱼背景点)记载频次波动情况恰好与天都峰类似,则说明旅游体验是景观记忆的重要影响因素。另一方面也说明景区亲历的体验过程能加强游客对具体景点的记忆。黄山的实例说明景点的数量远不如游时体验的感觉重要,因为游客根本记不住太多的景点。刘春济和刘民英在研究黄山风景区满意度时提出包括奇松、怪石、山体、温泉、云海、日出、晚霞、瀑布、摩崖石刻等众多景观类型的评价指标[28]。普通游客真的能记住这么多类型的景观吗?在旅游从功能性消费转变为情感消费的大环境下,设计评价指标、讨论指标权重时,旅游者视角显得格外重要。因为游客似乎不关心景区有多少个景点。这为人文地理学提出了新命题:游客游后记住的是美景还是美感,“景”和“观”之间有怎样的逻辑关联?

4.4 景观关注度研究的反思景观关注度的宏观尺度,即旅游目的地尺度侧重城市间旅游流特征及相互关联,在测度和预测游客大区域流动上提出了理论模型[12, 24];景观关注度中观尺度上的研究集中在景区层面,涉及景区热度[18, 21]、区域共现[22, 23]以及游客出游决策和时空行为[11, 16]。此两类关注度研究没有讨论具体的景观类型及其吸引度的问题。如果将对象放在景点尺度上,则能更明确地讨论哪些景点、哪类景观吸引游客。本文以黄山风景区为案例进行了尝试,虽然发现了游客游后记忆中的景观关注度的一些特征:少数的景点占据了游客记忆,游客共同关注的景点不多而且还会随时代发生变化。但受限于案例地景观类型、景区引导等因素不能解决哪类景观更受当前游客欢迎、哪些推广行为更值得其他景区借鉴等普适性问题。

致谢: 感谢黄山地质公园办公室吴俊工程师为“黄山大事记”查询提供的帮助,感谢王晓荣、孟彩娟、曾亚婧、李佳倩等硕士参与基础数据搜集、处理及阅读验证。| [1] |

李凡, 朱竑, 黄维. 从地理学视角看城市历史文化景观集体记忆的研究[J]. 人文地理, 2010, 25(4): 60-66. [Li Fan, Zhu Hong, Huang Wei. A geographical study on the collective memory of urban historical cultural landscape[J]. Human Geography, 2010, 25(4): 60-66. DOI:10.3969/j.issn.1003-2398.2010.04.012] |

| [2] |

王敏, 赵美婷, 朱竑. 广州河涌的自然社会构建与城市记忆[J]. 地理学报, 2019, 74(2): 353-365. [Wang Min, Zhao Meiting, Zhu Hong. The construction and memory of urban nature:A cultural geographic analysis of urban rivers in Guangzhou[J]. Acta Geographica Sinica, 2019, 74(2): 353-365.] |

| [3] |

贾里德·戴蒙德.崩溃: 社会如何选择成败兴亡[M].江滢, 叶臻, 译.上海: 上海译文出版社, 2008: 384. [Diamond J. Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed[M]. Jiang Ying, Ye Zhen, trans. Shanghai: Shanghai Translation Publishing House, 2008: 384.]

|

| [4] |

Withers C W J. Landscape, memory, history:Gloomy memories and the 19th-century Scottish Highlands[J]. Scottish Geographical Journal, 2005, 121(1): 29-44. DOI:10.1080/00369220518737219 |

| [5] |

Kong L. The invention of heritage:Popular music in Singapore[J]. Asian Studies Review, 1999, 23(1): 1-26. DOI:10.1080/10357829908713218 |

| [6] |

肖笃宁, 解伏菊, 魏建兵. 景观价值与景观保护评价[J]. 地理科学, 2006, 26(4): 506-512. [Xiao Duning, Xie Fuju, Wei Jianbing. Assessment on landscape value and protection[J]. Scientia Geographica Sinica, 2006, 26(4): 506-512. DOI:10.3969/j.issn.1000-0690.2006.04.020] |

| [7] |

傅伯杰, 吕一河, 陈利顶, 等. 国际景观生态学研究进展[J]. 生态学报, 2008, 28(2): 798-804. [Fu Bojie, Lv Yihe, Chen Liding, et al. The latest progress of landscape ecology in the world[J]. Acta Ecologica Sinica, 2008, 28(2): 798-804. DOI:10.3321/j.issn:1000-0933.2008.02.042] |

| [8] |

周年兴, 黄震方, 蒋铭萍, 等. 庐山森林景观美学质量与景观格局指数的关系[J]. 地理研究, 2012, 31(7): 1224-1232. [Zhou Nianxing, Huang Zhenfang, Jiang Mingping, et al. The relationships between forest landscape visual quality and landscape spatial pattern index of mount Lushan[J]. Geographical Research, 2012, 31(7): 1224-1232.] |

| [9] |

Orellana D, Arnold B K, Arend L, et al. Exploring visitor movement patterns in natural recreational areas[J]. Tourism Management, 2012, 33(4): 672-682. |

| [10] |

张朝枝, 邓曾. 基于游客自愿拍摄法的旅游审美研究方法探索[J]. 旅游科学, 2010, 24(4): 66-76. [Zhang Chaozhi, Deng zeng. Exploration into tourism aesthetic research:Based on visitor self-employed photography[J]. Tourism Science, 2010, 24(4): 66-76. DOI:10.3969/j.issn.1006-575X.2010.04.007] |

| [11] |

杨兴柱, 蒋锴, 陆林. 南京市游客路径轨迹空间特征研究——以地理标记照片为例[J]. 经济地理, 2014, 34(1): 181-187. [Yang Xingzhu, Jiang Kai, Lu Lin. Urban Tourist path trajectory spatial characteristics:An empirical analysis of geo-tagged photos[J]. Economic Geography, 2014, 34(1): 181-187. DOI:10.3969/j.issn.1000-8462.2014.01.028] |

| [12] |

周慧玲, 许春晓. 基于游记行程的湖南旅游流空间网络结构特征[J]. 经济地理, 2016, 36(10): 201-206. [Zhou Huiling, Xu Chunxiao. Study on spatial network structure of hunan tourist flow based on travel arrangement[J]. Economic Geography, 2016, 36(10): 201-206.] |

| [13] |

王硕, 童洁, 刘超, 等. 武汉气候舒适度与游客网络关注度年内变化相关性分析[J]. 亚热带资源与环境学报, 2013, 8(3): 24-28. [Wang Shuo, Tong Jie, Liu Chao, et al. A correlative analysis of the relationship between climate comfort degree and tourist network attention for Wuhan city[J]. Journal of Subtropical Resources and Environment, 2013, 8(3): 24-28. DOI:10.3969/j.issn.1673-7105.2013.03.004] |

| [14] |

Mo S M, Zeng K F, Liu C. Early warning mechanism of Huangshan global geopark to divert passenger traffic[J]. Advanced Materials Research, 2014, 1030-1032. |

| [15] |

静恩明, 郭风华, 李仁杰, 等. 基于新浪旅游博客的河北省A级景区网络关注度研究[J]. 地理与地理信息科学, 2015, 31(3): 118-122. [Jing Enming, Guo Fenghua, Li Renjie, et al. Analysis of scenic network attention-degree of A-grade tourist attractions in Hebei province:Base on Sina travel blogs[J]. Geography and Geo-Information Science, 2015, 31(3): 118-122. DOI:10.3969/j.issn.1672-0504.2015.03.023] |

| [16] |

East D, Osborne P, Kemp S, et al. Combining GPS&Survey data improves understanding of visitor behaviour[J]. Tourism Management, 2017, 61(8): 307-320. |

| [17] |

王守成, 郭风华, 傅学庆, 等. 基于自发地理信息的旅游地景观关注度研究——以九寨沟为例[J]. 旅游学刊, 2014, 29(2): 84-92. [Wang Shoucheng, Guo Fenghua, Fu Xueqing. A study of the spatial patterns of tourist sightseeing based on volunteered geographic information:The case of the Jiuzhai Valley[J]. Tourism Tribune, 2014, 29(2): 84-92. DOI:10.3969/j.issn.1002-5006.2014.02.009] |

| [18] |

王硕, 曾克峰, 童洁, 等. 黄金周风景名胜区旅游客流量与网络关注度相关性分析——以庐山、华山、八达岭长城风景名胜区为例[J]. 经济地理, 2013, 33(11): 182-186. [Wang Shuo, Zeng Kefeng, Tong Jie, et al. A Correlative analysis of the relationship between tourists and tourist network attention for scenic spots in special session[J]. Economic Geography, 2013, 33(11): 182-186. DOI:10.3969/j.issn.1000-8462.2013.11.029] |

| [19] |

刘超, 胡梦晴, 林文敏, 等. 山岳型景区旅游形象感知研究:基于2014-2016年黄山网络游记分析[J]. 山地学报, 2017, 35(4): 566-571. [Liu Chao, Hu mengqing, Lin Wenmin, et al. Tourism destination image perception of mountain resorts:A comprehensive survey of the Huangshan web travel notes for 2014-2016[J]. Mountain Research, 2017, 35(4): 566-571.] |

| [20] |

胡传东, 李露苗, 罗尚焜. 基于网络游记内容分析的风景道骑行体验研究——以318国道川藏线为例[J]. 旅游学刊, 2015, 30(11): 99-110. [Hu Chuandong, Li Lumiao, Luo Shangkun. Cycling tourists' experience of scenic byways based on content analysis of travel blogs:A case study of the Sichuan-Tibet section of National Highway 318[J]. Tourism Tribune, 2015, 30(11): 99-110. DOI:10.3969/j.issn.1002-5006.2015.11.014] |

| [21] |

布倩楠, 杨勇, 滕茜, 等. 上海旅游景区冷热均衡及联动效应研究——基于网络游记与要闻动态的比较分析[J]. 资源科学, 2015, 37(1): 184-192. [Bu Qiannan, Yang Yong, Teng Qian. The balance of scenic spots and linkage effects in Shanghai:Comparative analysis between travel notes and official online news[J]. Resources Science, 2015, 37(1): 184-192.] |

| [22] |

姚占雷, 许鑫, 李丽梅, 等. 网络游记中的景区共现现象分析——以华东地区首批国家5A级旅游景区为例[J]. 旅游科学, 2011, 25(2): 39-46, 72. [Yao Zhanlei, Xu Xin, Li Limei, et al. Analysis of the Cooccurrence Phenomenon of Scenic Areas in Online Travel Notes[J]. Tourism Science, 2011, 25(2): 39-46, 72. DOI:10.3969/j.issn.1006-575X.2011.02.006] |

| [23] |

梁保尔, 潘植强. 基于旅游数字足迹的目的地关注度与共现效应研究——以上海历史街区为例[J]. 旅游学刊, 2015, 30(7): 80-90. [Liang Baoer, Pan Zhiqiang. An analysis of scenic areas preference and the co-occurrence phenomenon based on online information:A case of Shanghai Historic District[J]. Tourism Tribune, 2015, 30(7): 80-90. DOI:10.3969/j.issn.1002-5006.2015.07.008] |

| [24] |

王琨, 郭风华, 李仁杰, 等. 基于Tripadvisor的中国旅游地国际关注度及空间格局[J]. 地理科学进展, 2014, 33(11): 1462-1473. [Wang Kun, Guo Fenghua, Li Renjie, et al. Tourism attention degree about china from overseas and its spatial patterns based on trip advisor[J]. Progress in Geography, 2014, 33(11): 1462-1473. DOI:10.11820/dlkxjz.2014.11.004] |

| [25] |

杨彬彬, 张建国. 基于网络文本分析的天目山旅游形象感知研究——以携程网游记与点评为例[J]. 福建林业科技, 2017, 44(4): 118-125. [Yang Binbin, Zhang Jianguo. Research on tourism image and perception of Tianmu mountain based on network text analysis:Based on travel notes and comments of ctrip[J]. Journal of Fujian Forestry Science and Technology, 2017, 44(4): 118-125.] |

| [26] |

吴恒, 陈燕翎. 基于UGC文本挖掘的游客目的地选择信息研究——以携程蜜月游记为例[J]. 情报科学, 2017, 35(1): 101-105. [Wu Heng, Chen Yanling. Study on information of tourists' destination selections based on UGC and text mining:Taking honeymoon travel notes from Ctrip as an example[J]. Information Science, 2017, 35(1): 101-105.] |

| [27] |

郭风华, 王琨, 张建立, 等. 成都"五朵金花"乡村旅游地形象认知——基于博客游记文本的分析[J]. 旅游学刊, 2015, 30(4): 84-94. [Guo Fenghua, Wang Kun, Zhang Jianli, et al. Rural tourism destination image of the case in "Five Golden Flowers", Chengdu:Based on the text mining of blogs[J]. Tourism Tribune, 2015, 30(4): 84-94. DOI:10.3969/j.issn.1002-5006.2015.04.008] |

| [28] |

刘春济, 刘民英. 国内游客行前信息搜索与目的地满意度评价研究——以黄山风景区为例[J]. 人文地理, 2012, 27(6): 137-144. [Liu Chunji, Liu Minying. Study on pre-trip travel information search and satisfaction at destination from domestic tourists:A case study of huangshan scenic district[J]. Human Geography, 2012, 27(6): 137-144.] |

| [29] |

Brown G, Raymond C. The relationship between place attachment and landscape values:Toward mapping place attachment[J]. Applied Geography, 2007, 27(2): 89-111. DOI:10.1016/j.apgeog.2006.11.002 |

| [30] |

Girardin F, Blat J, Ratti C. Digital footprinting:Uncovering tourists with user-generated content[J]. Pervasive Computing, 2008, 7(4): 36-43. DOI:10.1109/MPRV.2008.71 |

| [31] |

Xia Jianhong (Cecilia), Zeephongsekul P, Packer D. Spatial and temporal modeling of tourist movements using Semi-Markov processes[J]. Tourism Management, 2011, 32(7): 844-851. |