2. 中国科学院 地理科学与资源研究所, 北京 100101;

3. 华南农业大学 林学与风景园林学院, 广州 510642;

4. 陕西师范大学 西北国土资源研究中心, 西安 710119

2. Institute of Geographic Sciences and Natural Resources Research, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China;

3. College of Forestry and Landscape Architecture, South China Agricultural University, Guangzhou 510642, China;

4. Northwest Land and Resources Research Center, Shaanxi Normal University, Xi'an 710119, China

交通和经济之间关系是学术界长期关注的重要议题,过去30多年来,交通对经济的影响一直处于经济与政策研究的前沿[1],经济学有关理论均肯定交通基础设施对经济增长的积极作用[2]。20世纪80年代以来,Aschauer开启定量实证研究的热潮[3],交通基础设施的产出弹性[4]和空间效益[5]得到大量验证。贫困地区作为经济水平相对落后的特殊区域,交通尤其是公路交通对经济增长具有至关重要的作用[6],国外相关研究主要聚焦在相对发达的城市区域,贫困地区以及农村地区公路交通和经济关系研究相对稀缺[7]。越南贫困山区[8]、菲律宾农村[9]、埃塞俄比亚农村[10]等国贫困地区的实证研究说明其经济水平低下的原因之一就是交通条件处于劣势,交通改善能促进贫困地区经济增长,发展交通基础设施是经济增长和减轻贫困程度的必要条件[11]。借助于空间计量方法,贫困地区交通基础设施投资和经济增长之间表现为不同程度的因果关系或互补效果,例如公路扩张导致经济大幅度增长[12],政府大范围干预也极为重要[13];公路建设带来可达性变化间接改变了当地的生产效率、市场范围、交通服务及收入水平[14],村民收益增加的同时也存在收入分配不均和服务能力不足等问题[15, 16];低等级的农村公路比高等级公路更能促进贫困人口脱贫[17],但处于更贫困状态的人口并不能经常地从公路发展中获得较大利益[18]。国外学者普遍肯定交通条件改善对于贫困地区经济增长的积极意义,同时注意到交通发展和贫困地区经济增长之间关系因区位、环境、人群、连接方式等差异而表现得更为复杂。

近年来,贫困地区可持续发展议题受到极大关注,国内针对其交通与经济之间关系的研究逐渐增多。2000年以前的相关研究侧重于定性的描述和对比,研究地域包括我国相对贫困的中西部地区[19]。2000年以来,部分国内学者采用空间分析及计量的手段深入探讨贫困地区交通发展与经济增长之间的关系,研究深度较以往有了很大的提升。在我国相对贫困的西部地区,长期的交通基础设施建设极大地促进了当地经济的增长[20, 21],在这一过程中也伴随着负的溢出效应[22]。尽管现有研究对于贫困地区交通属性及特征知之甚多[23-28],对其致贫原因及经济改善过程亦有较多的关注和较深入的了解[29-35],但已有研究多从数值层面揭示交通和经济系统之间的耦合强度与协调关系,较少探究这种协调关系的影响因素,交通与经济之间的深层次关系尚需作出更多准确的实证研究。

武陵山区集革命老区、民族地区和贫困山区于一体,是我国14个集中连片特困地区之一,其贫困现象及其交通与经济发展议题受到广泛关注。本研究选择武陵山区作为研究区域,重点分析2000年和2016年公路交通优势度和县域经济水平的协调度演化,探讨公路交通优势度与县域经济水平协调度的影响因素,以期为武陵山区乃至全国集中连片特困地区的公路交通发展和经济水平改善提供科学借鉴。

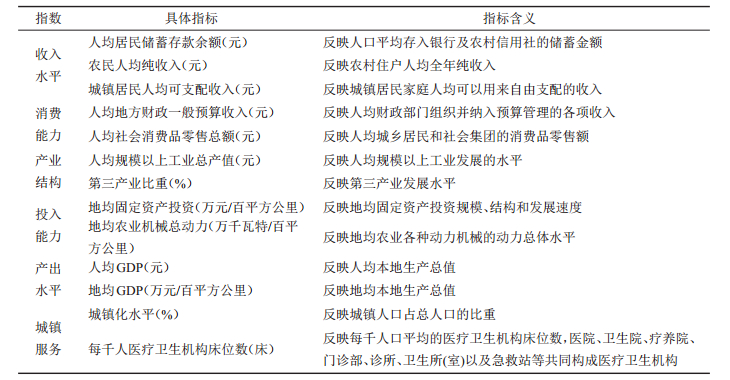

2 研究区域与方法数据说明 2.1 研究区域根据国务院扶贫办关于全国集中连片特困地区分县名单的说明,武陵山区地跨湖北、湖南、贵州和重庆4个省或直辖市,涉及64个县(县级市),该64个县(县级市)内部镶嵌着鹤城区、洪江市、吉首市和冷水江市4个“天窗”县,这4个“天窗”县本身不属于贫困县,但由于被武陵山区64个贫困县包围,故称之为“天窗”县。为了确保武陵山区研究范围的完整性和连贯性,本研究将上述68个县市区(简称县,县级行政单位所在地统一用“县城”表示)纳入武陵山区(图 1),其中湖北省11个县,湖南省35个县,贵州省15个县,重庆市7个县。武陵山区总面积约17万平方公里,2016年武陵山区GDP约7593亿元、总人口约3053万。

|

图 1 2016年武陵山区示意图 Fig.1 Sketch Map of Wuling Mountain Area in 2016 |

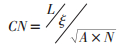

公路连通度指研究区域内各节点间依靠公路交通相互联系的强度,用以衡量区域公路网络中节点连通情况,整体上反映其的布局形式:

|

(1) |

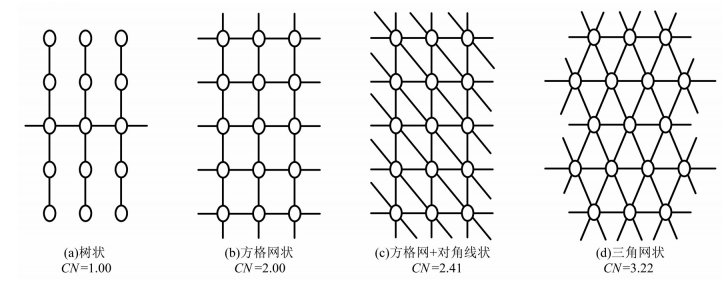

式中,L为区域公路总里程,A为区域面积,N为区域内连通的节点数量,ξ为区域公路网络的变形系数,其值为节点之间实际公路总长度与相应的直线总里程之比,与区域公路网络的弯曲情况及节点分布有关。根据公路连通度的意义来评判区域公路网络的可达性状态,若CN ≤1.0,说明可达性较差;若1.0 < CN ≤2.0,说明区域公路网络可达性良好;若2.0 < CN ≤3.22,说明区域公路网络基本完善;若CN > 3.22,说明区域公路网络处于完善或理想状态(图 2)。对于区域内省道以上的公路网络而言,当1.6≤ CN ≤2.0时,即说明处于成熟状态或基本完善状态,而干线公路网的CN值达到2.5以上则表示处于成熟状态[36]。

|

图 2 不同连通度的公路网络结构 Fig.2 Road Network Structures of Different Connectivities |

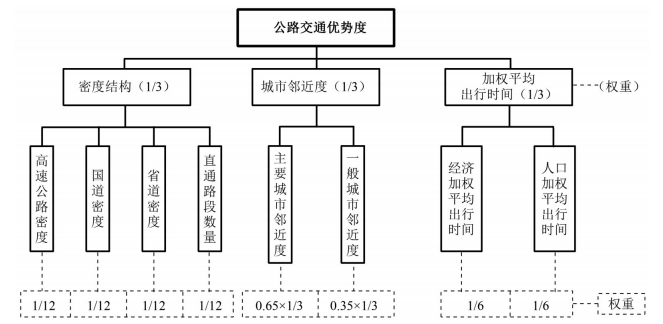

金凤君等界定了交通优势度的概念,包括交通网络密度、交通干线影响度和区位优势度三方面指标[37]。本研究参考交通优势度测度的相关研究[38-40],构建基于公路密度结构、城市邻近度和加权平均出行时间的公路交通优势度评价指标(图 3),该评价指标充分考虑了公路密度结构、区位以及周边主要城市经济和人口的辐射影响,在密度结构方面除了传统的路网密度还考虑了节点连通的路段数量,此外,传统的交通优势度大多是物理距离、交通基础设施等因素的集成,而本研究的公路交通优势度既考虑了武陵山区内部公路物理距离及基础设施因素,也考虑了武陵山区公路结构、与外围城市的公路交通联系,是集成密度结构、城市邻近度、加权平均出行时间的综合指标。

|

图 3 公路交通优势度指标体系 Fig.3 Index System of Road Transport Superiority Degree |

公路密度的计算方法如下:

|

(2) |

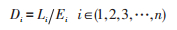

式中,Di是i县的公路密度,Li是i县内的公路里程,Ei是i县的面积。

直通路段数量计算方法如下:

|

(3) |

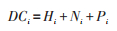

式中,DCi表示i县城与其他县城之间直接连通方式数量,Hi、Ni、Pi分别表示i县城与其他县城之间的高速公路、国道和省道的直接连通方式数量。

|

(4) |

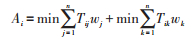

(4) 式即城市邻近度,是指县城i通过公路连接到城市邻近程度:Ai为县城i到目的地城市j和k的最短行车时间与相应权重乘积之和,Tij为县城i和城市j之间的最短行车时间,Tik为县城i和城市k之间的最短行车时间,wj为j城市的权重,wk为城市k的权重[41],i表示县城节点,j和k表示与县城节点相联系的内部和外围最邻近城市,包括与武陵山区最邻近或位于武陵山区内部的长沙、吉首、怀化、张家界、常德、益阳、株洲、湘潭、娄底、邵阳、衡阳、永州、武汉、恩施、荆州、宜昌、十堰、重庆、贵阳、铜仁、遵义、凯里、都匀、桂林、来宾等25个城市,其中长沙、武汉、重庆和贵阳为主要城市,其余为一般城市。

|

(5) |

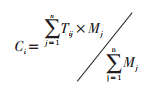

(5) 式即加权平均出行时间的计算公式,Ci为县城i到目的地城市的加权平均出行时间,Tij为县城i到城市j的最短行车时间,Mj为城市j以GDP和总人口数衡量的城市质量,反映城市j规模大小对县城i的影响力,n为城市数量。Ci越小,表明县城i越能接受n个城市辐射。

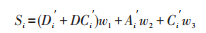

将密度结构、城市邻近度和加权平均出行时间三类指标进行正向化和标准化处理,加权求和得到区域的公路交通优势度:

|

(6) |

式中,Si为i县的公路交通优势度,Si的值越大,表明i县的公路交通优势度越好,Di′和DCi′、Ai′、Ci′分别为密度结构、城市邻近度、加权平均出行时间的无量纲值,w1、w2和w3分别为密度结构、城市邻近度和加权平均出行时间的权重,一般认为三者权重相等[37, 38]。

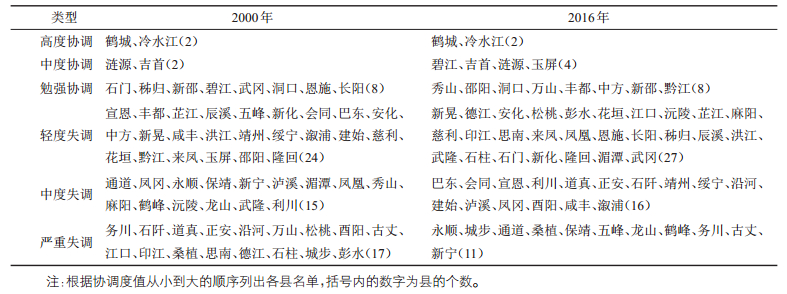

2.2.3 县域经济水平评价方法借鉴相关研究[42, 43],兼顾指标的代表性、可比性与可获取性,从人均和地均视角选择反映收入水平、消费能力、产业结构、投入能力、产出水平、城镇服务等方面内容的人均GDP、人均地方财政一般预算收入、人均居民储蓄存款余额、人均社会消费品零售总额、人均规模以上工业总产值、第三产业比重、农民人均纯收入、城镇居民人均可支配收入、每千人医疗卫生机构床位数、地均GDP、地均固定资产投资、地均农业机械总动力以及城市化水平等13个具体指标(表 1),采用因子分析法得到上述13个指标的综合得分,客观评价武陵山区各县的县域经济水平。

| 表 1 武陵山区县域经济水平衡量指标体系 Tab.1 Index System of County Economic Level in Wuling Mountain Area |

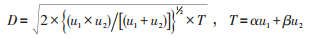

针对武陵山区公路交通优势度和县域经济水平构建协调度模型[43, 44],不仅可以评价武陵山区公路发展与经济水平两个系统之间的协调程度,还能真实的反映出二者的相对高低。协调度模型如下:

|

(7) |

式中,u1、u2分别是公路交通优势度、县域经济水平两个系统的评价值,T为综合调和指数,反映公路交通优势度与县域经济水平的整体协同效应或贡献,公路交通优势度和县域经济水平分别的待定系数α、β之和为1,一般认为二者具有相同的协同效应,故α、β均取值0.5[45],D为协调度,可将协调度划分为6种类型:①0 < D ≤0.3时,严重失调;②0.3 < D ≤0.4时,中度失调;③0.4 < D ≤0.5时,轻度失调;④0.5 < D ≤0.6时,勉强协调;⑤0.6 < D ≤0.7时,中度协调;⑥0.7 < D ≤1时,高度协调[46]。

2.3 数据来源本研究所涉及的有关数据主要分为四类:其一为公路网络矢量化数据,包括2000年中国地图出版社出版的《分省中国地图集》、2016年中国地图出版社出版的《中国分省系列地图册》,分别对上述地图集(册)中的湖南省、湖北省、贵州省和重庆市及广西壮族自治区的公路交通进行矢量化处理,从中获取武陵山区与其周边城市联系的公路网络矢量化数据。其二为2000年和2016年的经济社会统计数据,包括武陵山区68个县的经济、人口、产业、投资、消费、收入等统计数据、与武陵山区相邻近的25个城市的人口和GDP数据,分别来源于2001年和2017年的《中国县域统计年鉴》,相关地市的统计年鉴。其三为遥感解译数据,包括土地利用分类数据和90米分辨率的DEM高程数据,来源于中国科学院资源环境科学数据中心。其四为相关政策文本,主要包括改革开放以来关于贫困地区交通扶贫的有关规划和扶持政策等。

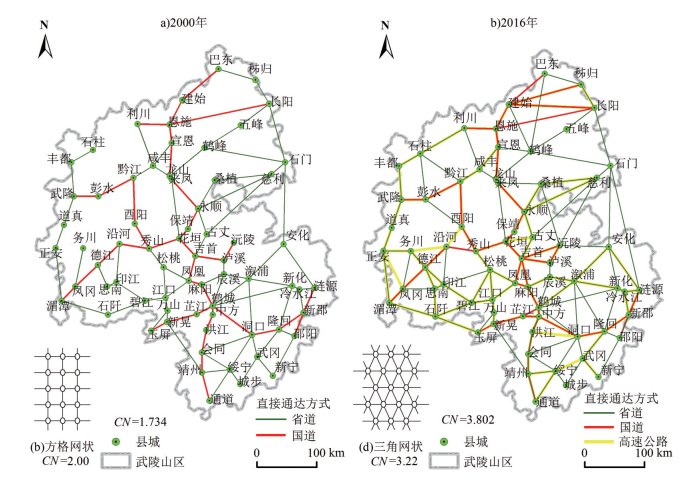

3 研究结果 3.1 路网结构演变交通网络的合理布局对构建高效、综合的交通系统具有重要意义,是经济地理学和区域经济学的重要研究课题之一[47]。本研究分别从省道、国道和高速公路以及公路网络整体的角度评价2000—2016年期间武陵山区路网连通度CN的变化(图 4)。2000年武陵山区尚未通高速公路,县城之间的公路联系以省道和国道为主,其中省道的连通度CN为1.208,呈现出二路连通和树状结构,国道的连通度CN为0.526,呈现出一路连通和线状结构,省道及国道整体的连通度CN为1.734,说明武陵山区的公路可达性良好,且省道和国道之间较少有重复的连通方式,但尚未达到“方格网状”的连通程度;武陵山区南部的连通度CN明显优于北部,南部呈现出四路连通和方格网状结构,北部则表现为二路连通和树状结构,其中鹤城、洞口、恩施、吉首等县的直通路段数量较多,巴东、新宁、城步、通道、秭归、利川、五峰、丰都、道真、正安、石阡等县的直通路段数量较少,石柱、务川、沅陵等县处于断头路的末端。2016年武陵山区路网结构已获得了较大的改善,高度公路已贯穿大部分县,其中省道的连通度CN为1.819,接近于四路连通和方格网状,国道的连通度CN为0.645,仍表现为一路连通和线状结构,省道及国道整体的连通度CN为2.464,呈现出“方格网+对角线”的结构,高速公路的连通度CN为1.337,呈现出二路连通和树状结构,省道、国道及高速公路整体的连通度CN为3.802,呈现出六路连通和三角网状结构,说明武陵山区公路网络处于完善状态,呈现出“方格网+对角线状”的结构;武陵山区南部的连通度CN仍优于北部,南部部分县之间出现两种甚至三种公路连通方式,其中吉首、鹤城、洞口、德江等县的直通路段数量较多,城步、新宁、五峰、道真、巴东、丰都等县的直通路段数量较少。

|

图 4 武陵山区路网结构演变 Fig.4 Evolution of Road Network Structure in Wuling Mountain Area |

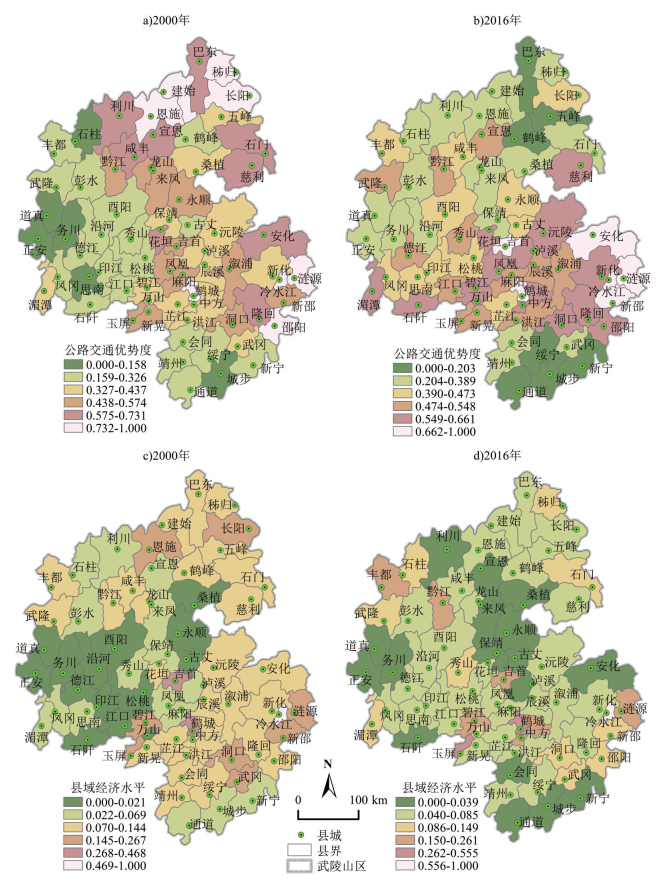

根据公式(2) — (6)计算得到武陵山区各县的公路交通优势度(图 5)。2000年武陵山区公路交通优势度东部好于西部、北部好于南部,公路交通优势度相对较好的县主要包括“天窗”县鹤城、长阳、秭归、涟源、恩施等,务川、道真、正安、城步、石柱等外围县的公路交通优势度相对较差。2016年武陵山区公路交通优势度中部好于南部和北部,涟源、鹤城和冷水江等“天窗”县、新邵、安化等县相对较好,城步、鹤峰、五峰、巴东、新宁等外围县相对较差。2000—2016年期间,武陵山区公路交通优势度的格局有所变化,公路交通优势度相对较好的区域逐渐从北部、东部转移到中部,相对较差的区域逐渐从西部和南部转移到南北部两端。

|

图 5 武陵山区公路交通优势度与县域经济水平演变 Fig.5 Evolution of Road Transport Superiority Degree and County Economic Level in Wuling Mountain Area |

通过因子分析法得出武陵山区各县的县域经济水平(图 5),其中2000年和2016年因子分析的巴特利球度检验统计量的观测值为755.804、785.777,相应的概率P均为0.000,KMO值分别为0.844、0.843,特征根大于1的因子累计方程贡献率分别为74.07%、77.24%,均适合进行因子分析。2000年武陵山区县域经济水平东部好于西部,冷水江、吉首、鹤城等“天窗”县、恩施、碧江、涟源以及武冈等县相对较好,石阡、务川、万山、沿河、松桃等县相对较差。2016年,武陵山区县域经济水平呈现出高低相间、随机分布的相对无序状态,冷水江、鹤城、吉首等“天窗”县以及玉屏、碧江、黔江等县相对较好,永顺、保靖、桑植、龙山、城步等县相对较差。2000—2016年期间,武陵山区县域经济水平由东部好于西部的格局演变为相对无序格局。此外,4个“天窗”县相对较好的公路交通优势度和县域经济水平符合当地的发展实际,说明本研究所构建的指标体系是合理的。

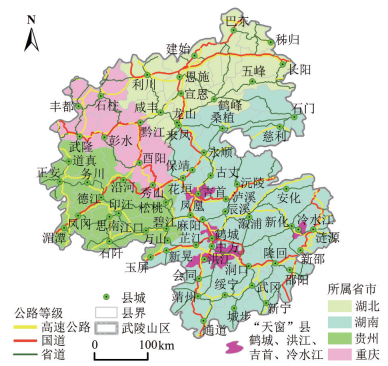

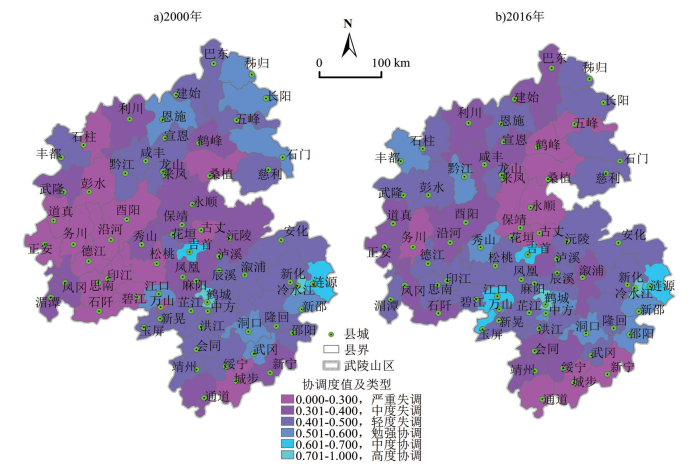

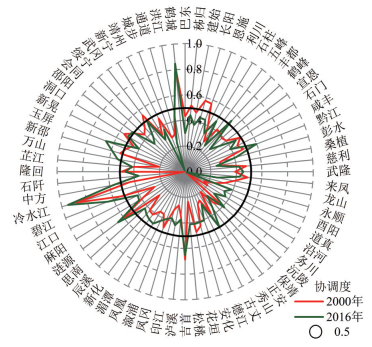

3.3 协调度变化根据公式(7)计算2000年和2016年武陵山区68个县的协调度(图 6),2000年武陵山区协调度较高的县包括冷水江、鹤城和吉首3个“天窗”县以及涟源、长阳和恩施等,较低的县包括永顺、城步、通道、桑植和保靖等;2016年武陵山区协调度较高的县包括冷水江、鹤城和吉首3个“天窗”县以及玉屏、涟源和碧江等,较低的县包括务川、石阡、道真、正安和沿河等。2000年武陵山区的高度协调型包括鹤城和冷水江2个“天窗”县,位于武陵山区中部和东南部;中度协调型包括涟源和吉首2个县,位于武陵山区东南部和北部;勉强协调型包括石门、秭归、新邵等8个县,主要位于武陵山区东北部、东南部以及中部;轻度失调型包括宣恩、丰都、芷江等24个县,主要位于武陵山区中部、南部和北部;中度失调型包括通道、凤冈、永顺等15个县,主要位于武陵山区中部、西北部、西部和南部;严重失调型包括务川、石阡、道真等17个县,主要位于武陵山区西部、中部和南部。2016年武陵山区的高度协调型依旧为鹤城和冷水江2个“天窗”县,位于武陵山区中部和东南部;中度协调型包括碧江、吉首、涟源等4个县,主要位于武陵山区中部和东南部;勉强协调型包括秀山、邵阳、洞口等8个县,主要位于武陵山区西北部、中部和东南部;轻度失调型包括新晃、德江、安化等27个县,主要位于武陵山区东南部、西南部和北部;中度失调型包括巴东、会同、宣恩等16个县,主要位于武陵山区西部、中部、北部和南部;严重失调型包括永顺、城步、通道等11个县,主要位于武陵山区中部、西部和南部。

|

图 6 武陵山区公路交通优势度与县域经济水平协调度类型 Fig.6 Types of Coordination Degree Between Road Transport Superiority Degree and County Economic Level in Wuling Mountain Area |

总体来看,2000—2016年期间,武陵山区公路交通优势度和县域经济水平的协调度并未得到明显改善,68个县整体上仍以不同程度的失调类型为主,属于协调类型的数量较少(表 2):高度协调、中度协调和勉强协调的县的数量从12个增长至14个,其中高度协调的数量不变,均为2个,中度协调的数量由2000年的2个增长到2016年的4个,勉强协调的数量保持不变,均为8个;轻度失调、中度失调和严重失调的县的数量从56个减少到54个,其中轻度失调的数量由2000年的24个增长到2016年的27个,中度失调由15个增长到16个,严重失调由17个减少到11个。

| 表 2 武陵山区协调度类型统计 Tab.2 Statistics of Types of Coordination Degree in Wuling Mountain Area |

2000—2016年期间,武陵山区公路交通优势度相对较好的区域从北部、东部转移到中部,相对较差的区域从西部和南部转移到南北两端,县域经济水平则从东部优于西部转变为相对无序的格局,2000年和2016年武陵山区68个县公路交通优势度与县域经济水平的相关系数分别为0.492和0.456,整体而言武陵山区公路交通优势度与县域经济水平的同向匹配程度不高,造成二者的协调度仍以失调类型为主(图 7),协调度以0.5为界限,其圈内为失调类型,圈外为协调类型,2000年和2016年武陵山区大部分县的协调度仍位于0.5以内,属于失调类型。

|

图 7 武陵山区公路交通优势度与县域经济水平协调度变化图 Fig.7 Evolution of Coordination Degree Between Road Transport Superiority Degree and County Economic Level in Wuling Mountain Area |

武陵山区各县离省会城市(直辖市)距离较远。2016年,武陵山区湖北境内11个县到省会武汉市的平均最短公路距离约551公里,其中最远的咸丰县约638公里;湖南境内的35个县到省会长沙市的平均最短公路距离约374公里,其中最远的新晃县约505公里;贵州境内15个县到省会贵阳市的平均最短公路距离约319公里,其中最远的松桃县约414公里;重庆境内7个县到重庆市的平均最短公路距离约313公里,其中最远的秀山县约465公里。可见,武陵山区各县的经济发展受省会城市(直辖市)的辐射有限,越偏远的县其县域经济水平相对较低。此外,位于武陵山区内部的地级城市包括湖北省的恩施,湖南省的怀化和吉首,贵州省的铜仁,位于武陵山区外围边缘的地级城市主要包括湖北省的宜昌,湖南省的张家界、娄底、邵阳和永州,贵州省的遵义和凯里等,这些城市的GDP及发展水平在所属省均处于相对较低的位置,因此对武陵山区各县的带动能力较弱。由此可见,远离省会(直辖市)城市以及地级城市带动能力弱,不利于武陵山区县域经济水平的提升,给公路交通与县域经济的协调发展带来不利影响。

3.4.3 地形条件约束下的整体开发建设水平低武陵山区地势西北高、东南低,地貌以山地和丘陵为主,平均海拔高度在1000米左右,海拔在800米以上的地方占全境约70%,地形起伏是显著影响县域经济水平的重要因素之一[48],经测算武陵山区68个县平均的地形起伏度为1.09,大部分县的地形起伏度大于1,68个县平均的平地比例仅为1.31%,在一定程度上受地形条件的影响,武陵山区开发建设水平较低,2000年和2016年建设用地比重分别为0.426%和0.797%。开发建设水平低下影响了县域经济水平的提高,进而对公路交通优势度与县域经济水平的协调度产生影响。

3.4.4 少数民族自治县相对贫困落后武陵山区68个县中有长阳土家族自治县、城步苗族自治县、石柱土家族自治县和道真仡佬族苗族自治县等18个县属于少数民族自治县,主要位于武陵山区的西南部一带,占县域总数的26.47%,其面积约占武陵山区的27.25%,2016年其人口约占武陵山区的22.40%,GDP约占武陵山区的21.12%,第一产业增加值、第二产业增加值和第三产业增加值分别约占武陵山区的24.23%、22.10%和19.07%,规模以上工业总产值约占武陵山区的20.04%,固定资占投资约占武陵山区的22.59%,居民储蓄存款余额约占武陵山区的20.32%,农民人均纯收入约为8181元,约为武陵山区农民人均纯收入的96.04%。总之,这些少数民族自治县是武陵山区相对贫困落后的地区,公路交通优势度普遍不高,不利于武陵山区整体经济水平和交通条件改善。

4 结论与讨论 4.1 结论本研究基于公路连通度、公路交通优势度和县域经济水平等指标体系与协调度模型的构建,探讨了2000—2016年武陵山区公路发展演化及其经济协调度变化的过程和格局,简要评述了协调度的影响因素,分析研究得到以下主要结论:

(1) 2000—2016年武陵山区的路网结构得到优化,省道以上公路的路网连通度CN从2000年的1.734增长到2016年的3.802,从可达性良好的状态发展为完善状态。

(2) 2000—2016年,武陵山区公路交通优势度相对较好的区域逐渐从北部、东部转移到中部,相对较差的区域逐渐从西部和南部渐转移到南北两端,“天窗”县的公路交通优势度相对较好。同期,武陵山区县域经济水平由东部优于西部的格局演变为相对无序的格局,“天窗”县的县域经济水平相对较好。

(3) 2000—2016年,公路交通优势度与县域经济水平协调度均相对较好的县包括冷水江、鹤城和吉首3个“天窗”县以及涟源等县,永顺、城步、务川、石阡等县的协调度较低,可将协调度类型分为高度协调、中度协调、勉强协调、轻度失调、中度失调和严重失调6种类型。武陵山区整体的协调度水平并未得到明显改善,高度协调、中度协调和勉强协调的县由2000年的12个增长到2016年的14个,仅增加了2个。

(4) 受到公路交通优势度与县域经济水平同向匹配程度不高、省会城市及地级城市辐射带动能力不足、整体开发建设水平低下以及少数民族自治县相对贫困落后等因素的制约,武陵山区公路交通优势度与县域经济水平的协调度有待提高。

4.2 讨论改革开放以来贫困地区交通发展取得了显著成就:自1984年以来,国家采取“以工代赈”的方式,在全国各贫困地区修建公路和桥梁,1994年《国家八七扶贫攻坚计划》公布实施,经过多年的开发建设,一些贫困地区的基础设施和基本生产条件明显改善,“九五”期间重点建设了贫困地区通往经济较发达地区的主要通道或经济干线公路,以及对贫困地区脱贫有重大作用的资源开发路、出口路、断头路、旅游路等;“十五”期间重点统筹贫困地区交通需求,大力支持贫困地区改善交通条件,实施了“兴边富民”行动,并加强了人口较少民族地区的交通基础设施建设;“十一五”期间继续走开发式扶贫道路,“十二五”期间编制印发《集中连片特困地区交通建设扶贫规划纲要(2012—2020年)》,以集中连片为主战场,建立了交通扶贫工作机制,推进交通扶贫跨越式发展。与贫困地区交通发展成绩相比,我们还应多关注于交通发展与经济改善的内在关系。例如,从路网结构演变来看,武陵山区省道以上公路的发展已经达到完善的状态,但路网结构的完善并不意味着公路交通优势度与县域经济水平的协调度高,整体而言,严重失调、中度失调和轻度失调的县的数量仍占据绝大多数。在与所属省省会(直辖市)最短公路距离等区位条件因素固定的背景下,武陵山区的公路交通及经济社会的协调发展应更多地在自然条件和政策制度等因素以外寻求解决的方法,比如提高建设用地比重、增加人口密度能在一定程度上促进公路交通与县域经济的协调发展。此外,建立准确的协调度影响因素评价模型、公路的服务水平、技术等级是否能够为当地经济的改善提供应有的支撑还有待于进一步的研究。

区域致贫的原因错综复杂,本质是特定时空情境下“人”、“业”、“地”三个维度上的剥夺或三者之间耦合失调的过程与状态[49]。在当前减贫速率下降、扶贫压力上升的瓶颈下,解决区域贫困问题,扶贫工作的方式也应由以往的“大水漫灌”转变为“定点滴灌”,并深入挖掘不同区域的贫困共性机制和不同原因,有效整合各方扶贫资源,有针对性地将减贫单元的重心从县域转移到村域和村民本身,积极响应国家“精准扶贫”的战略需求,精准识别,精准施策,由小见大地解决区域贫困的问题。

| [1] |

Šlander S, Ogorevc M. Transport infrastructure and economic growth:From diminishing returns to international trade[J]. Lex LocalisJournal of Local Self-Government, 2019, 17(3): 513-533. DOI:10.4335/17.3.513-533(2019) |

| [2] |

刘生龙, 胡鞍钢. 交通基础设施与经济增长:中国区域差距的视角[J]. 中国工业经济, 2010(4): 14-23. [Liu Shenglong, Hu Angang. Transport infrastructure and economic growth:Perspective from China's regional disparities[J]. China Industrial Economics, 2010(4): 14-23.] |

| [3] |

Aschauer D A. Is public expenditure productive?[J]. Journal of Monetary Economics, 1989, 23(2): 177-200. DOI:10.1016/0304-3932(89)90047-0 |

| [4] |

张学良. 中国交通基础设施与经济增长的区域比较分析[J]. 财经研究, 2007, 33(8): 51-63. [Zhang Xueliang. Regional comparative analysis on the relationship between transport infrastructure and economic growth in China[J]. Journal of Finance and Economics, 2007, 33(8): 51-63. DOI:10.3969/j.issn.1001-9952.2007.08.005] |

| [5] |

Yilmaz S, Haynes K E, Dinc M. Geographic and network neighbors:Spillover effects of telecommunications infrastructure[J]. Journal of Regional Science, 2002, 42(2): 339-360. DOI:10.1111/1467-9787.00262 |

| [6] |

Leinbach T R. Transport and third world development:Review, issues, and prescription[J]. Transportation Research Part A:Policy and Practice, 1995, 29(5): 337-344. DOI:10.1016/0965-8564(94)00035-9 |

| [7] |

Velaga N R, Beecroft M, Nelson J D, et al. Transport poverty meets the digital divide:Accessibility and connectivity in rural communities[J]. Journal of Transport Geography, 2012, 21: 102-112. DOI:10.1016/j.jtrangeo.2011.12.005 |

| [8] |

Castella J, Manh P H, Kam S P, et al. Analysis of village accessibility and its impact on land use dynamics in a mountainous province of northern Vietnam[J]. Applied Geography, 2005, 25(4): 308-326. DOI:10.1016/j.apgeog.2005.07.003 |

| [9] |

Olsson J. Improved road accessibility and indirect development effects:Evidence from rural Philippines[J]. Journal of Transport Geography, 2009, 17(6): 476-483. DOI:10.1016/j.jtrangeo.2008.09.001 |

| [10] |

Wondemu K A, Weiss J. Rural roads and development:Evidence from Ethiopia[J]. European Journal of Transport and Infrastructure Research, 2012, 12(4): 417-439. |

| [11] |

Sasmal R, Sasmal J. Public expenditure, economic growth and poverty alleviation[J]. International Journal of Social Economics, 2016, 43(6): 604-618. DOI:10.1108/IJSE-08-2014-0161 |

| [12] |

Pradhan R P, Bagchi T P. Effect of transportation infrastructure on economic growth in India:The VECM approach[J]. Research in Transportation Economics, 2013, 38(1): 139-148. DOI:10.1016/j.retrec.2012.05.008 |

| [13] |

Porter G. Living in a walking world:Rural mobility and social equity issues in Sub-Saharan Africa[J]. World Development, 2002, 30(2): 285-300. DOI:10.1016/S0305-750X(01)00106-1 |

| [14] |

Olsson J. Socio-economic Impacts of Road Investment: The Distributive Outcomes in Two Rural Peripheral Philippine Municipalities[D]. Sweden: University of Gothenburg, 2006: 167.

|

| [15] |

Jacoby H G. Access to markets and the benefits of rural roads[J]. The Economic Journal, 2000, 110(465): 713-737. DOI:10.1111/1468-0297.00562 |

| [16] |

Gibson J, Rozelle S. Poverty and access to roads in Pupua New Guinea[J]. Economic Development and Cultural Change, 2003, 52(1): 159-185. DOI:10.1086/380424 |

| [17] |

Fan S, Chan-kang C. Regional road development, rural and urban poverty:Evidence from China[J]. Transport Policy, 2008, 15(5): 305-314. DOI:10.1016/j.tranpol.2008.12.012 |

| [18] |

Amoako C. Poverty Reduction Impacts of Rural Roads in Ghana[M]. Saarbrucken: Lambert Academic Publishing, 2011: 23.

|

| [19] |

冯宗宪, 张红十. 中国贫困地区交通落后的实质及其成因分析[J]. 人文地理, 1992, 7(3): 34-39. [Feng Zongxian, Zhang Hongshi. The analysis of essence for backward transportation of Chinese poor region and its contributing factor[J]. Human Geography, 1992, 7(3): 34-39.] |

| [20] |

刘海隆, 包安明, 陈曦, 等. 新疆交通可达性对区域经济的影响分析[J]. 地理学报, 2008, 63(4): 428-436. [Liu Hailong, Bao Anming, Chen Xi, et al. The effect of transport accessibility on regional economic performance[J]. Acta Geographica Sinica, 2008, 63(4): 428-436. DOI:10.3321/j.issn:0375-5444.2008.04.012] |

| [21] |

杨莉, 杨德刚, 张豫芳, 等. 新疆区域基础设施与经济耦合的关联分析[J]. 地理科学进展, 2009, 28(3): 345-352. [Yang Li, Yang Degang, Zhang Yufang, et al. Grey associative analysis of infrastructure system and economic development coupling in Xinjiang[J]. Progress in Geography, 2009, 28(3): 345-352.] |

| [22] |

Yu N, De Jong M, Storm S, et al. Spatial spillover effects of transport infrastructure:Evidence from Chinese regions[J]. Journal of Transport Geography, 2013, 28: 56-66. DOI:10.1016/j.jtrangeo.2012.10.009 |

| [23] |

韩玉刚, 叶雷. 中国欠发达省际边缘区公路网时空变化特征及原因分析——以皖北地区为例[J]. 经济地理, 2016, 36(5): 46-54. [Han Yugang, Ye Lei. The characteristics and causes of temporal and spatial variations of road network of Chinese underdeveloped provincial border-regions:A case study of northern Anhui area[J]. Economic Geography, 2016, 36(5): 46-54.] |

| [24] |

王武林, 黄晓燕, 曹小曙. 1980-2010年中国集中连片特困地区公路可达性演化研究[J]. 地理科学, 2016, 36(1): 29-38. [Wang Wulin, Huang Xiaoyan, Cao Xiaoshu. Evolution of road accessibility of concentrated contiguous areas with particular difficulties in China from 1980 to 2010[J]. Scientia Geographica Sinica, 2016, 36(1): 29-38.] |

| [25] |

叶茂, 王兆峰. 武陵山区交通通达性与旅游经济联系的耦合协调分析[J]. 经济地理, 2017, 37(11): 213-219. [Ye Mao, Wang Zhaofeng. Analysis on the influence mechanism of transportation network for the spatial structure of regional tourism:Case of Wuling mountain area[J]. Economic Geography, 2017, 37(11): 213-219.] |

| [26] |

戢晓峰, 普永明. 连片特困地区公路运输空间运行特征[J]. 公路交通科技, 2018, 35(7): 142-150. [Ji Xiaofeng, Pu Yongming. Spatial operation characteristics of highway transport in concentrated destitute areas[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2018, 35(7): 142-150.] |

| [27] |

王海江, 苗长虹, 乔旭宁. 中国公路交通联系的空间结构解析——兼论与贫困地区空间关系[J]. 经济地理, 2018, 38(5): 52-59. [Wang Haijiang, Miao Changhong, Qiao Xuning. Analysis of spatial structure of China's highway transport contacts:Concurrent on spatial relations with poor regions[J]. Economic Geography, 2018, 38(5): 52-59.] |

| [28] |

王兆峰, 徐赛, 邓楚雄. 基于交通网络视角的跨界旅游区合作的微观机制研究——以武陵山区为例[J]. 地理研究, 2018, 37(2): 250-262. [Wang Zhaofeng, Xu Sai, Deng Chuxiong. Research on micromechanism of cross-border tourism cooperation based on transport network:A case study of Wuling mountain area[J]. Geographical Research, 2018, 37(2): 250-262.] |

| [29] |

王武林, 王妙妙, 曹小曙. 1978-2012年武陵山区公路通达性演化及其对经济发展的影响[J]. 地理研究, 2015, 34(9): 1755-1769. [Wang Wulin, Wang Miaomiao, Cao Xiaoshu. Evolution of road accessibility and its effects on economy development in Wuling mountain areas from 1978 to 2012[J]. Geographical Research, 2015, 34(9): 1755-1769.] |

| [30] |

丁建军, 冷志明, 于正东, 等. 经济多样性的减贫效应——基于美国阿巴拉契亚地区的经验[J]. 中国工业经济, 2016(6): 39-56. [Ding Jianjun, Leng Zhiming, Yu Zhengdong, et al. Poverty alleviation effects of economic diversity:Evidence from Appalachian region of the U.S.[J]. China Industrial Economics, 2016(6): 39-56.] |

| [31] |

单德朋, 王英. 金融可得性、经济机会与贫困减缓——基于四川集中连片特困地区扶贫统计监测县级门限面板模型的实证分析[J]. 财贸研究, 2017, 28(4): 50-60. [Shan Depeng, Wang Ying. Finance accessibility, economic opportunity and poverty reduction:On data of Sichuan concentrated destitute poverty areas[J]. Finance and Trade Research, 2017, 28(4): 50-60.] |

| [32] |

黄志平. 国家级贫困县的设立推动了当地经济发展吗?——基于PSM-DID方法的实证研究[J]. 中国农村经济, 2018(5): 98-111. [Huang Zhiping. Does the establishment of national poverty-stricken counties promote local economic development? An empirical analysis based on PSM-DID methods[J]. Chinese Rural Economy, 2018(5): 98-111.] |

| [33] |

贾林瑞, 刘彦随, 刘继来, 等. 中国集中连片特困地区贫困户致贫原因诊断及其帮扶需求分析[J]. 人文地理, 2018, 33(1): 85-93, 151. [Jia Linrui, Liu Yansui, Liu Jilai, et al. Study on the poverty cause and aid demands of poor rural households in the concentrated poverty-stricken areas in China[J]. Human Geography, 2018, 33(1): 85-93, 151.] |

| [34] |

汪三贵, 曾小溪. 从区域扶贫开发到精准扶贫——改革开放40年中国扶贫政策的演进及脱贫攻坚的难点和对策[J]. 农业经济问题, 2018(8): 40-50. [Wang Sangui, Zeng Xiaoxi. From regional poverty alleviation and development to precision poverty alleviation:The evolution of poverty alleviation policies in China during the 40 years of reform and opening-up and the current difficulties and countermeasures for poverty alleviation[J]. Issues in Agricultural Economy, 2018(8): 40-50.] |

| [35] |

周扬, 郭远智, 刘彦随. 中国县域贫困综合测度及2020年后减贫瞄准[J]. 地理学报, 2018, 37(8): 1478-1493. [Zhou Yang, Guo Yuanzhi, Liu Yansui. Comprehensive measurement of county poverty and anti-poverty targeting after 2020 in China[J]. Acta Geographica Sinica, 2018, 37(8): 1478-1493.] |

| [36] |

杨兆升, 季常煦, 杨楠. 公路网规划方案技术水平评价方法的研究[J]. 公路交通科技, 1997, 14(4): 12-17. [Yang Zhaosheng, Ji Changxu, Yang Nan. Research on the technology level assessment method of the highway network planning project[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 1997, 14(4): 12-17.] |

| [37] |

金凤君, 王成金, 李秀伟. 中国区域交通优势的甄别方法及应用分析[J]. 地理学报, 2008, 63(8): 787-798. [Jin Fengjun, Wang Chengjin, Li Xiuwei. Discrimination method and its application analysis of regional transport superiority[J]. Acta Geographica Sinica, 2008, 63(8): 787-798. DOI:10.3321/j.issn:0375-5444.2008.08.001] |

| [38] |

黄晓燕, 曹小曙, 李涛. 海南省区域交通优势度与经济发展关系[J]. 地理研究, 2011, 30(6): 985-999. [Huang Xiaoyan, Cao Xiaoshu, Li Tao. The relationship between regional transport superiority and regional economic performance in Hainan[J]. Geographical Research, 2011, 30(6): 985-999.] |

| [39] |

程佳佳, 王成金, 刘卫东. 西北地区交通优势度格局及空间分异[J]. 地球科学进展, 2016, 31(2): 192-205. [Cheng Jiajia, Wang Chengjin, Liu Weidong. Distribution configuration and spatial differentiation of transport superiority degree in Northwest China[J]. Advances in Earth Science, 2016, 31(2): 192-205.] |

| [40] |

杨忍, 徐茜, 余昌达. 中国县域交通优势度与农村发展的空间协同性及影响机制解析[J]. 地理科学, 2016, 36(7): 1017-1026. [Yang Ren, Xu Qian, Yu Changda. Spatial coupling cooperative analysis of transport superiority and rural development in China[J]. Scientia Geographica Sinica, 2016, 36(7): 1017-1026.] |

| [41] |

王武林, 杨文越, 曹小曙. 中国集中连片特困地区公路交通优势度及其对经济增长的影响[J]. 地理科学进展, 2015, 34(6): 665-675. [Wang Wulin, Yang Wenyue, Cao Xiaoshu. Road transport superiority degree and impact on economic growth in the concentrated contiguous severe poverty areas in China[J]. Progress in Geography, 2015, 34(6): 665-675.] |

| [42] |

仇方道, 朱传耿, 单勇兵, 等. 中国县域综合实力评价与区域分异特征[J]. 地理科学, 2004, 24(4): 392-398. [Qiu Fangdao, Zhu Chuangeng, Shan Yongbing, et al. Comprehensive assessment and the laws of regional differentiation of county development in China[J]. Scientia Geographica Sinica, 2004, 24(4): 392-398. DOI:10.3969/j.issn.1000-0690.2004.04.002] |

| [43] |

孟德友, 沈惊宏, 陆玉麒. 中原经济区县域交通优势度与区域经济空间耦合[J]. 经济地理, 2012, 32(6): 7-14. [Meng Deyou, Shen Jinghong, Lu Yuqi. Spatial coupling between transportation superiority and economy in central plain economic zone[J]. Economic Geography, 2012, 32(6): 7-14.] |

| [44] |

赵陈, 宋雪茜, 方一平. 四川省旅游与城镇化耦合协调度及其空间差异[J]. 山地学报, 2017, 35(3): 369-379. [Zhao Chen, Song Xueqian, Fang Yiping. On the coupling coordination relationship between tourism and urbanization in Sichuan province and its spatial differences[J]. Mountain Research, 2017, 35(3): 369-379.] |

| [45] |

刘传明, 张义贵, 刘杰, 等. 城市综合交通可达性演变及其与经济发展协调度分析——基于"八五"以来淮安市的实证研究[J]. 经济地理, 2011, 12(12): 2028-2033. [Liu Chuanming, Zhang Yigui, Liu Jie, et al. Study on the evolution of the city's comprehensive transportation accessibility and the coordination degree with the economic development:The empirical research about Huaian since 1991[J]. Economic Geography, 2011, 12(12): 2028-2033.] |

| [46] |

孜比布拉·司马义, 苏力叶·木沙江, 帕夏古·阿不来提. 阿克苏市城市化与生态环境综合水平协调度评析[J]. 地理研究, 2011, 30(3): 496-504. [Zibibula Ismayil, Suriya Musajan, Paxagul Ablat. The analysis of the comprehensive level coordination degree between the urbanization and eco-environment system in Aksu city[J]. Geographical Research, 2011, 30(3): 496-504.] |

| [47] |

Li M, Guo R, Li Y, et al. Distribution characteristics of the transportation network in China at the county level[J]. IEEE Access, 2019, 7: 49251-49261. DOI:10.1109/ACCESS.2019.2910299 |

| [48] |

封志明, 唐焰, 杨艳昭, 等. 中国地形起伏度及其与人口分布的相关性[J]. 地理学报, 2007, 62(10): 1073-1082. [Feng Zhiming, Tang Yan, Yang Yanzhao, et al. The relief degree of land surface in China and its correlation with population distribution[J]. Acta Geographica Sinica, 2007, 62(10): 1073-1082.] |

| [49] |

丁建军, 冷志明. 区域贫困的地理学分析[J]. 地理学报, 2018, 73(2): 232-247. [Ding Jianjun, Leng Zhiming. Regional poverty analysis in a view of geography science[J]. Acta Geographica Sinica, 2018, 73(2): 232-247.] |