2. 重庆师范大学 地理与旅游学院, 重庆 401331;

3. GIS应用研究重庆市高校重点实验室, 重庆 401331;

4. 山地城镇建设新技术教育部重点实验室, 重庆 400030;

5. 四川省林业和草原调查规划院, 成都 610081

2. School of Geography and Tourism, Chongqing Normal University, Chongqing 401331, China;

3. Key Laboratory of GIS Application, Chongqing Municipal Education Commission, Chongqing 401331, China;

4. Key Laboratory of New Technology for Construction of City in Mountain Area, Chongqing 400030, China;

5. Sichuan Forestry and Grassland Inventory and Planning Institute, Chengdu 610081, China

交通区位的演化是区域发展的重要动力,也被视为区域开发条件优劣的重要标志[1, 2]。而空间开发强度是对区域空间开发利用程度及其人口和经济社会承载强度的综合反映[3, 4]。研究表明,交通区位演化与空间开发强度理论上存在一定关联,且两者常常互为因果[5-7]。在区域空间开发过程中,交通因素始终起着基础性和先导性的作用,制约着区域人口流动、物资流动和文化交流等,进而改变区域空间开发潜力,同时,区域空间开发又通过对交通设施规模及运行效率的影响进而促进区域交通区位的演化[2, 8, 9]。当前我国正处于全面推进新型城镇化建设和科学构建国土空间规划体系的新时期,不仅需要进一步厘清交通区位演化与空间开发强度之间的内在关系,更需要定量揭示其间的交互规律。因此,基于区域案例建立两者之间的定量模型,并揭示其互动关系和驱动逻辑成为一个具有重要理论与实践价值的科学课题。

近年来,随着交通基础设施建设的快速发展,以及交通领域新技术、新模式、新业态的出现,目前有关区域性交通条件评价与关联效应研究的成果较为丰富[10, 11]。主要集中于两个方面,其一是区域交通可达性评价研究,Urbano P和Vaturi A等分析了高速公路、高速铁路对欧洲和西班牙交通可达性的影响[12-14],国内学者金凤君、曹小曙、吴威、王成新等对区域公路、铁路、高铁等不同交通方式的可达性进行了定量评价[15-18],陈娱、张莉、孟德友等进一步分析了城市群或都市圈等不同尺度区域的交通可达性及其空间格局演化[19-21];其二是交通网络变化与区域发展的关联性研究,国外学者Geurs K T和Van Wee B等分析了可达性与城市用地之间的关联效应[22],Giles-Corti和Knuiman M等分析了交通网络演化对城市公共设施布局的影响[23],国内学者陆玉麟、王兆峰、曹小曙等分析了交通可达性与区域经济发展水平的耦合协调关系[24-26],崔学刚、刘方曲、王芳等分析了高速交通优势度与土地利用效率之间的关系[7, 27],游细斌、汪德根、戢晓峰等分析了区域交通与城镇化之间的耦合关系[8, 28, 29]。综上,目前研究成果主要集中在交通可达性及交通区位评价上,分析其时空格局演化的相对较少;研究交通与经济发展水平之间关系的较多,联系交通与空间开发强度的极少;而研究两者之间弹性关系的则更为缺乏。基于此,本研究以重庆市为例,选取2005和2015年两个时间断面,分析近10年来快速城镇化过程中的交通区位时空演化、空间开发强度时空演化,并分析其间的时空协同关系及其弹性规律,定量揭示两者之间的互动关系和驱动逻辑,以为重庆市及其他相关区域推进新型城镇化建设和构建新时代国土空间规划体系提供参考。

2 数据和方法 2.1 研究区概况与数据来源重庆市位于中国西南部,幅员面积8.24万km2,是长江上游地区唯一汇集水、陆、空交通资源的特大型城市,是西南地区的综合交通枢纽。根据《重庆市统计年鉴》,截止2015年底,全市常住人口3016.55万人,GDP总量15717.27亿元;建设用地面积6841.45km2,城镇化率达60.94%;公路线路里程140551km、铁路运营里程1929km,航道总里程4451km,民航客货运输能力和综合服务水平也显著增强。本研究以重庆市39个区县行政区为评价单元,其交通数据来源于OpenStreetMap、中国科学院数据中心和重庆市1:25万交通图,并运用ArcGIS10.5软件对获取的原始数据进行了配准、校正等处理,最终建立了重庆市交通空间数据库。

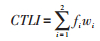

2.2 研究方法 2.2.1 交通区位指数综合交通区位指数(comprehensive traffic location index,CTLI)是表征区域现有交通条件优劣的一个集成性指标,由内部交通指数(internal traffic index,ITI)、外部交通指数(external traffic index,ETI)两个要素加权求和得到[2, 18, 30, 31]。计算公式如下:

|

(1) |

式(1)中:f1和f2分别表示内部交通指数(ITI)和外部交通指数(ETI)两种集成要素;Wi表示对应要素的权重,本研究中ITI、ETI两个要素的权重通过熵权法计算得到,其数值分别为0.3983和0.6017。在集成之前,先将ITI和ETI的数值分别进行0—1线性归一化处理。

内部交通指数(ITI)表示区域内部交通通达能力,表征区域道路系统的内部运载能力和内部可达性水平。由于区域内部交通职能主要由等级以上公路和城市轨道交通担负(但并不绝对,此处取主导因素),故以区县为单元,计算公式如下[30, 31]:

|

(2) |

式(2)中:Di为评价单元内某一类型道路的里程,D1为研究区的城市轨道交通(地铁或轻轨)里程,因其客运效率一般为公路运输3倍以上,所以其里程核算为实际里程的3倍[30, 31]。D2为研究区的高速公路里程,D3为研究区的国道里程,D4表示研究区省道里程,D5为研究区县道里程,D6为研究区城市主次干道里程,S为研究区的幅员面积。

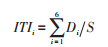

外部交通指数(ETI)是表征区域对外交通辐射能力和区域间交通可达性水平的指标。一般而言,由高速公路、铁路、机场、港口等组成的跨区域的高等级交通网络,主要担负对外交通职能,称为外部交通。欧氏距离越靠近这些交通网络,通达性越好,交通成本则越低[10, 18, 30, 31]。据此定义ETI,具体通过计算铁路,高速,机场,港口的缓冲距离叠加实现。参考《省级主体功能区划分技术规程》中交通干线影响度的评价方法[30],对不同类型的交通线路设置了不同的缓冲区距离。计算公式如下:

|

(3) |

式(3)中,ETIi表示第i区域外部交通指数,Si表示第i区域国土总面积,TR1为第i区距离铁路5公里范围面积,TR2为第i区域距离高速公路10公里范围面积,TR3为第i区域距离国道公路5公里范围面积,TR4为第i区域距离省道公路2公里范围面积,TR5为第i区域距离主枢纽港10公里范围面积,TR6为第i区域距离一般港口5公里范围面积,TA7为第i区域距离干线机场30公里范围面积,TR8为第i区域距离支线机场10公里范围面积。在如上计算过程中,因考虑了不同技术等级交通网络的不同影响范围,故不再赋予权重以强调不同类型交通网络的承载能力大小。

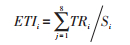

2.2.2 空间开发强度指数空间开发强度指数(space development intensity index,SDII)是反映区域空间的建设利用水平和程度以及人口、社会经济承载强度的综合指标[3, 4, 9]。SDII值越大,代表区域空间开发强度越高,反之则越低。计算公式如下:

|

(4) |

式(4)中,SDII为空间开发强度,CLA为区域建设用地总面积,TA为区域总面积,TP为常住人口数量,PV为二三产业产值;CLA/TA代表建设用地密度,TP/CLA代表人口承载强度,PV/CLA代表用地产出强度;α、β、和γ分别为CLA/TA、TP/CLA、PV/CLA的权重,本研究中α、β、和γ通过熵权法计算得到,在运用熵权法确定权重之前,先对CLA/TA、TP/CLA、PV/CLA的数值进行标准化处理,得到α、β、和γ的数值分别为0.3164、0.2809和0.4027。

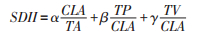

2.2.3 弹性指数弹性指数(elasticity index,EI)表示一定时期内相互联系的两个经济指标增长速度的比率,它是衡量一个经济变量的增长幅度对另一个经济变量增长幅度的依存关系。根据经济学的理论,EI > 1表示富有弹性,EI < 1表示缺乏弹性,EI=1表示具有单位弹性[32]。在本研究中弹性指数用以表示不同类型的交通区位指数(内部交通、外部交通和综合交通)和空间开发强度的互动敏感程度,依然以1作为划分界限,EI > 1,说明交通区位指数与空间开发强度富有弹性,且EI数值越大,说明交通区位指数的变化会引起空间开发强度更大的改变,也可认为空间开发强度对于该类交通区位指数的变化更敏感,反之亦然。计算公式如下[32]:

|

(5) |

|

(6) |

|

(7) |

其中,EIRTLI、EIITI、EIETI分别表示综合交通、内部交通和外部交通对区域空间开发强度的弹性,SDII和RTLI (ITI、ETI)分别表示各研究区域2005年空间开发强度指数和综合交通区位指数(内部交通指数、外部交通指数);△SDII和△RTLI (△ITI、△ETI)分别表示各研究区域各指数2005年与2015年的变化量。

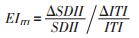

3 时空格局演化近10年,重庆市交通区位主要演进特征如下(图 1):①绝对数量层面,各交通指数均正向增长,整体进入快速增长期。其中,内部交通指数增长46.3%,外部交通指数增长28.0%,综合交通指数增长38.4%。②指数差异层面,各区县各指数的增速差异性较大。其中,内部交通指数在都市区增幅较大,而在城口、巫溪等渝东北地区增幅较小;外部交通指数在大足、石柱等近几年有高铁线路开通的区县增幅较大,而在都市区几乎没有增长;综合指数在大足、江津等渝西地区增幅较大,而在垫江、梁平等渝东北地区增幅较小,特别是垫江增幅仅为0.0075。③空间格局层面,表现出扩散性群聚特征,由单中心集聚向多中心共生格局演化。10年间,峰值区域(皆为传统主城区)的绝对高值地位未变,高值区域则由都市区向周边区县扩散,传统低值区(渝东北和渝东南)的绝对数值也有所增长。同时,以万州、黔江为核心的渝东北、渝东南区域性中心正在逐步形成,多集聚中心的集聚格局略有呈现,但全市整体集聚格局基本稳定。

|

图 1 2005—2015年重庆市综合交通区位指数数量变化和空间格局演化 Fig.1 Quantitative Change and Spatial Pattern Evolution of Comprehensive Traffic Location Index in Chongqing (2005—2015) |

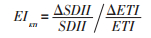

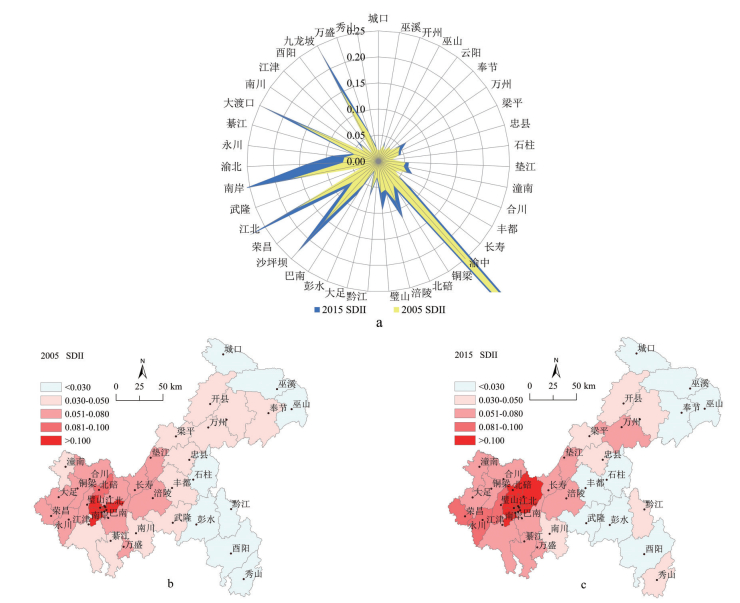

近10年,重庆市空间开发强度主要演进特征如下(图 2):①绝对数量层面,空间开发强度整体呈上升趋势,但有少数区县数值出现小幅降低。10年间,空间开发强度指数均值从0.0771增长至0.1021,增长32.4%;同时,巫山、奉节、城口、酉阳、石柱等地处大巴山、武陵山生态保护区的部分区县,随着国家生态文明建设和主体功能区战略的推进,地方政府不断调整产业结构,建设用地面积减少,导致空间开发强度小幅下降。②指数差异层面,各区县空间开发强度指数数值高低悬殊,增速差异较大。2005年数值最高的渝中为0.7002,数值最低的彭水为0.0182,2015年渝中数值高达0.9707,城口仅为0.014;10年间,渝北、江北、南岸等都市区增长50%以上,而巫溪、城口、武隆等渝东北和渝东南地区则出现负增长。③空间格局层面,空间集聚特征依然突出,高值区和低值区均有扩展,且集聚格局逐渐显现出由单集聚中心向多集聚中心演化的趋势。高值区以都市区为中心主要向渝西地区扩展,而低值区在渝东北和渝东南地区随少数区县空间开发强度指数的降低小幅扩展;同时,虽然万州和黔江空间开发强度不高,但较周边区县增长迅速,且相对数值仍然较高,成为区域性集聚中心的特征逐渐显现,全市空间集聚格局也由单集聚中心向多集聚中心演化。

|

图 2 2005—2015年重庆市空间开发强度指数数量变化和空间格局演化 Fig.2 Quantitative Change and Spatial Pattern Evolution of Space Development Intensity Index in Chongqing (2005—2015) |

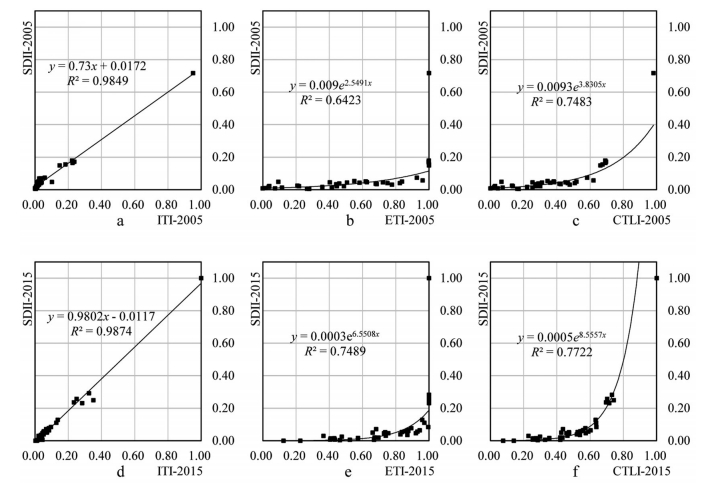

为揭示交通区位与空间开发强度之间定量关系,通过回归拟合建立两者之间的协同关联模型。首先通过线性变换将各指数标准化,运用SPSS软件进行数值检验和回归建模。结果显示(图 3),所有拟合相关性均通过了显著水平为0.001的显著性检验,10年间,内部、外部和综合交通区位三个指标与空间开发强度均呈显著正相关性,且相关性均有所增加,R2分别从0.9849、0.6423、0.7483 (2005年)增加至0.9874、0.7489、0.7722 (2015年)。但对于不同类型的交通区位指数,这种协同性表现出不同的特征:①内部交通与空间开发强度(图 3a,图 3d)线性拟合效果最好,表示内部交通网络密度增加时,各区县的空间开发强度将以几乎相同的速度同时增加。②外部交通与空间开发强度(图 3b,图 3e)指数拟合效果最好,表示在缺乏高等级交通干线的区县,其增量对区域空间开发强度的驱动力更强,反之亦然。③综合交通区位与空间开发强度(图 3c,图 3f)指数拟合效果最好,表示如果内部交通网络密度和外部高等级交通干线同时取得进展时,各区县空间开发强度的增加符合指数分布。

|

图 3 交通区位与空间开发强度相关性拟合 Fig.3 Correlation Analysis of Traffic Location and Space Development Intensity |

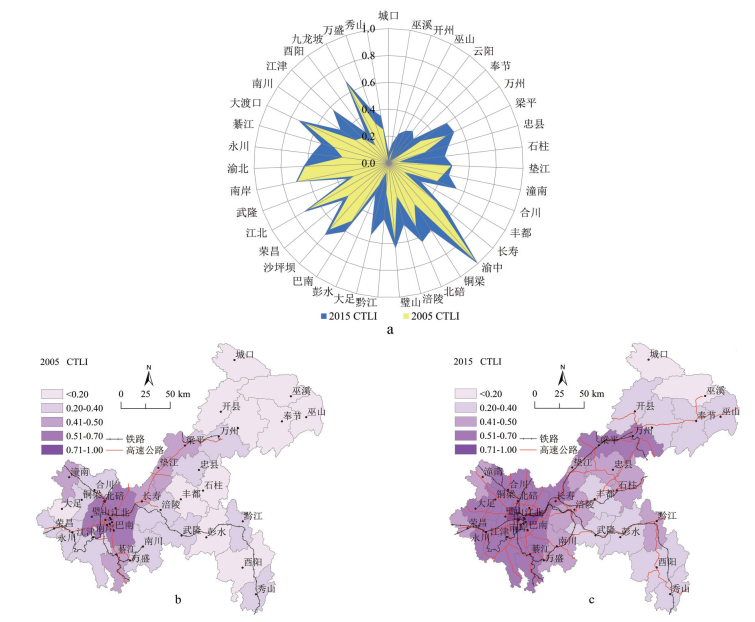

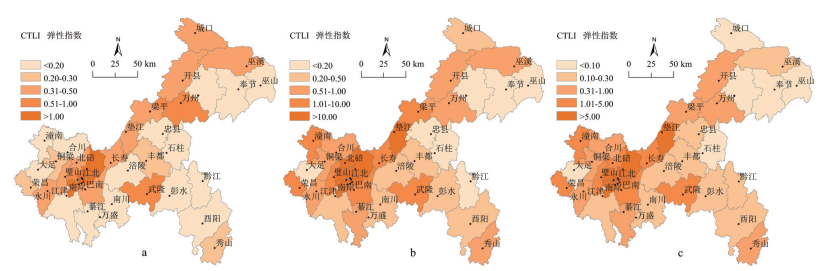

根据以上分析,交通区位与空间开发强度之间存在显著的相关性,内部、外部、综合交通指数变化与空间开发强度的变化均密切相关。为进一步揭示两者之间的动态相关性,采用弹性指数检验两者之间的灵敏度关系。从结果看(图 4),EIITI在渝中、南岸、渝北等都市区数值大于1,富有弹性,说明内部交通的发展对都市区空间开发强度的提升作用更强;EIETI、EIRTLI在都市区和渝东北、渝东南等大范围区域数值大于1,富有弹性,说明外部交通发展对整个地区的空间开发强度作用较强,也说明渝东北、渝东南等交通基础设施薄弱的地区空间开发强度对外部交通的发展变化更为敏感。从弹性指数空间格局看(图 4),内部交通、外部交通和综合交通区位的弹性空间格局均表现出较强的空间异质性,且集聚格局基本一致,高值区主要集聚在都市区及其周边区县,并呈“条带状”向渝东北部分区县延伸,而低值区主要集聚在渝东北和渝东南的大片区域,但各交通区位弹性空间格局的形成机理却差异较大。

|

图 4 2005—2015年重庆市交通区位与空间开发强度的弹性指数及其空间格局 Fig.4 The Elasticity Index of Transportation Location and Spatial Development Strength in Chongqing from 2005 to 2015 and the Spatial Pattern of Elasticity Index |

其中,内部交通(图 4a)弹性格局的形成原因主要为:①都市区近10年来内部交通网络增长显著,但与此同时,空间开发强度增长速度更快,空间开发强度增长率远高于内部交通指数增长率,导致弹性较大;②处于“条带状”区域的长寿、垫江、梁平、万州、开州等区县内部交通网络增量较小,而产业用地产出强度等因素促使空间开发强度指数增量较大,因而弹性较大;③武隆、秀山和城口三个区县内部交通网络增量同样较小,而建设用地面积不断扩大、第三产业单位用地面积产值较高等因素促使空间开发强度增量较大,因此弹性也较大;④渝东北和渝东南的大片区域内部交通网络建设相对缓慢,与此同时,区域人口大量外流、产业用地产出强度较低,使空间开发强度增长率远低于内部交通指数增长率,导致弹性较小。

对于外部交通(图 4b),其弹性格局的形成原因主要为:①都市区高等级交通线的辐射能力已接近极限,且不能再明显增加。与此同时,作为区域中心的都市区人口显著增加、资本充足、土地利用集约程度较高,导致空间开发强度增长率远高于外部交通指数增长率,因此弹性指数较大。②对于“条带状”区域及其他高值区县,随着高等级交通干线的开通,建设用地面积进一步扩大、土地利用经济效益良好、产业产出值较高,使空间开发强度增长率高于外部交通指数增长率,导致弹性较大。③渝东北和渝东南的大部分地区,由于渝万高速铁路、渝湘高速公路等高等级交通线路的建设,外部交通指数增长率较高,但该区域地形地貌复杂多样,开发建设难度大、成本高,因此长期资本投入较少、土地利用效率不高,空间开发强度增长率较低,因而弹性较小。

综合交通区位(图 4c)的弹性来源于内部交通和外部交通的集成,具有显著的继承性。其基本特点可以归纳为:①内部交通对空间开发强度起点较高的区域弹性较大,如都市区的渝中、南岸、渝北、九龙坡、江北等地区;②外部交通则对空间开发强度起点较高和较低的整个区域都有较大的弹性。其中,空间开发强度起点较高的渝中、大渡口、江北、沙坪坝、南岸、九龙坡、渝北等地区外部交通弹性指数高达200以上;起点较低的开州、万州、梁平等渝东北地区和武隆、秀山等渝东南地区外部交通弹性指数数值同样较高。

5 结论与探讨(1) 从数量演化角度看,2005—2015年,重庆市各区县交通区位指数均取得了正向增长,且整体增速较快,区域间差距进一步缩小;空间开发强度整体呈明显上升趋势,但数值依然偏低,且有少数区县空间开发强度指数出现小幅降低。

(2) 从空间格局演化角度看,2005—2015年,重庆市交通区位指数空间集聚特征明显,高值区范围不断扩大,低值区范围不断缩小,多集聚中心的集聚格局略有呈现,但全市整体集聚格局基本稳定;空间开发强度指数空间集聚特征依然突出,但集聚格局逐渐显现出由单集聚中心向多集聚中心演化的趋势。

(3) 从交通区位与空间开发强度的协同关系看,2005—2015年,重庆市不同类型的交通区位指数(内部、外部和综合)与空间开发强度指数均呈显著正相关性,且2015年回归拟合效果更优,相关性水平也更高,2005年R2分别为0.9849、0.6423、0.7483,2015年R2分别为0.9874、0.7489、0.7722;同时,对于不同类型的交通区位指数,关联性表现出不同的特征和规律,内部交通与空间开发强度呈现线性协同关系,而外部交通、综合交通与空间开发强度呈现指数协同关系。

(4) 从交通区位与空间开发强度的弹性关系看,2005—2015年,重庆市交通区位演化与空间开发强度变化关系密切,两者间互动敏感程度较高,且内部交通对空间开发强度起点较高的区域弹性较大,而外部交通、综合交通对普遍区域空间开发强度均具有较强的弹性,也说明交通基础设施薄弱的地区空间开发强度对外部交通、综合交通的发展变化更为敏感;同时,内部交通、外部交通和综合交通区位的弹性空间格局均表现出较强的空间异质性,且空间高低集聚格局基本一致,但其形成机理却差异较大。

| [1] |

Hu Hao, Wang Jiao'e, Jin Fengjun, et al. Research on the evolution of regional traffic dominance in China (1910-2012)[J]. Journal of Geographical Sciences, 2015, 25(6): 723-738. |

| [2] |

金凤君, 王成金, 李秀伟. 中国区域交通优势的甄别方法及应用分析[J]. 地理学报, 2008, 163(8): 787-798. [Jin Fengjun, Wang Chengjin, Li Xiuwei. Discrimination method and its application analysis of regional transport superiority[J]. Acta Geographica Sinica, 2008, 163(8): 787-798.] |

| [3] |

刘艳军, 于会胜, 刘德刚, 等. 东北地区建设用地开发强度格局演变的空间分异机制[J]. 地理学报, 2018, 73(5): 818-831. [Liu Yanjun, Yu Huisheng, Liu Degang, et al. Spatial differentiation mechanisms of the pattern evolution of construction land development intensity in Northeast China[J]. Acta Geographica Sinica, 2018, 73(5): 818-831.] |

| [4] |

杨清可, 段学军, 李平星, 等. 江苏省土地开发度与利用效益的空间特征及协调分析[J]. 地理科学, 2017, 37(11): 1696-1704. [Yang Qingke, Duan Xuejun, Li Pingxing, et al. The spatial pattern and coordination analysis between degree of land development and use benefit in Jiangsu[J]. Scientia Geographica Sinica, 2017, 37(11): 1696-1704.] |

| [5] |

Defries R S, Foley J A, Asner G P. Land-use choices:Balancing human needs and ecosystem function[J]. Frontiers in Ecology & the Environment, 2004, 2(5): 249-257. |

| [6] |

刘纪远, 刘文超, 匡文慧, 等. 基于主体功能区规划的中国城乡建设用地扩张时空特征遥感分析[J]. 地理学报, 2016, 71(3): 355-369. [Liu Jiyuan, Liu Wenchao, Kuang Wenhui, et al. Remote sensingbased analysis of the spatiotemporal characteristics of built-up area across China based on the plan for major function-oriented zones[J]. Acta Geographica Sinica, 2016, 71(3): 355-369.] |

| [7] |

崔学刚, 方创琳, 张蔷. 山东半岛城市群高速交通优势度与土地利用效率的空间关系[J]. 地理学报, 2018, 73(6): 1149-1161. [Cui Xuegang, Fang Chuanglin, Zhang Qiang. Spatial relationship between high-speed transport superiority degree and land-use efficiency in Shandong Peninsula urban agglomeration[J]. Acta Geographica Sinica, 2018, 73(6): 1149-1161.] |

| [8] |

游细斌, 杨青生, 付远方. 区域交通系统与城镇系统耦合发展研究——以潮州市域为例[J]. 经济地理, 2017, 37(12): 96-102. [You Xibin, Yang Qingsheng, Fu Yuanfang. Study on the coupling development of regional traffic system and urban system:A case study of Chaozhou city, Guangdong province[J]. Economic Geography, 2017, 37(12): 96-102.] |

| [9] |

段佩利, 刘曙光, 尹鹏, 等. 中国沿海城市开发强度与资源环境承载力时空耦合协调关系[J]. 经济地理, 2018, 38(5): 60-67. [Duan Peili, Liu Shuguang, Yin Peng, et al. Spatial-temporal coupling coordination relationship between development strength and resource environmental bearing capacity of coastal cities in China[J]. Economic Geography, 2018, 38(5): 60-67.] |

| [10] |

王姣娥, 焦敬娟, 黄洁, 等. 交通发展区位测度的理论与方法[J]. 地理学报, 2018, 73(4): 666-676. [Wang Jiao'e, Jiao Jingjuan, Huang Jie, et al. Theory and methodology of transportation development and location measures[J]. Acta Geographica Sinica, 2018, 73(4): 666-676.] |

| [11] |

陈博文, 陆玉麒, 柯文前, 等. 江苏交通可达性与区域经济发展水平关系测度——基于空间计量视角[J]. 地理研究, 2015, 34(12): 2283-2294. [Chen Bowen, Lu Yuqi, Ke Wenqian, et al. Analysis on the measuring of the relationship between transportation accessibility and level of regional economic growth in Jiangsu:Based on spatial econometric perspective[J]. Geographical Research, 2015, 34(12): 2283-2294.] |

| [12] |

蒋海兵, 张文忠, 祁毅, 等. 区域交通基础设施可达性研究进展[J]. 地理科学进展, 2013, 32(5): 807-817. [Jiang Haibing, Zhang Wenzhong, Qi Yi, et al. Research progress on accessibility to regional transportation infrastructure[J]. Progress in Geography, 2013, 32(5): 807-817.] |

| [13] |

Gutiérrez J, Urbano P. Accessibility in the European Union:The impact of the trans-European road network[J]. Journal of transport Geography, 1996, 4(1): 15-25. |

| [14] |

Vaturi A, Portnov B A, Gradus Y. Train access and financial performance of local authorities:Greater Tel Aviv as a case study[J]. Journal of Transport Geography, 2011, 19(2): 224-234. |

| [15] |

金凤君, 王姣娥. 20世纪中国铁路网扩展及其空间通达性[J]. 地理学报, 2004, 59(2): 293-302. [Jin Fengjun, Wang Jiao'e. Railway network expansion and spatial accessibility analysis in China:1906-2000[J]. Acta Geographica Sinica, 2004, 59(2): 293-302.] |

| [16] |

曹小曙, 薛德升, 阎小培. 中国干线公路网络联结的城市通达性[J]. 地理学报, 2005, 60(6): 25-32. [Cao Xiaoshu, Xue Desheng, Yan Xiaopei. A study on the urban accessibility of national trunk highway system in China[J]. Acta Geographica Sinica, 2005, 60(6): 25-32.] |

| [17] |

吴威, 曹有挥, 张璐璐, 等. 基于供给侧的区域交通发展水平综合评价——以中国三大城市群为例[J]. 地理科学, 2018, 38(4): 495-503. [Wu Wei, Cao Youhui, Zhang Lulu, et al. Comprehensive evaluation of regional integrated transportation development level based on supply-front perspective:Taking three major urban agglomerations in China as examples[J]. Scientia Geographica Sinica, 2018, 38(4): 495-503.] |

| [18] |

王成新, 王格芳, 刘瑞超, 等. 区域交通优势度评价模型的建立与实证——以山东省为例[J]. 人文地理, 2010, 25(1): 73-76. [Wang Chengxin, Wang Gefang, Liu Ruichao, et al. Empirical research on evaluation model of transport superiority degree:A case study of Shandong province[J]. Human Geography, 2010, 25(1): 73-76.] |

| [19] |

陈娱, 金凤君, 陆玉麒, 等. 京津冀地区陆路交通网络发展过程及可达性演变特征[J]. 地理学报, 2017, 72(12): 2252-2264. [Chen Yu, Jin Fengjun, Lu Yuqi, et al. Development history and accessibility evolution of land transportation network in Beijing-Tianjin-Hebei region[J]. Acta Geographica Sinica, 2017, 72(12): 2252-2264.] |

| [20] |

张莉, 陆玉麒. 基于陆路交通网的区域可达性评价——以长江三角洲为例[J]. 地理学报, 2006, 61(12): 1235-1246. [Zhang Li, Lu Yuqi. Assessment on regional accessibility based on land transportation network:A case study of the Yangtze River Delta[J]. Acta Geographica Sinica, 2006, 61(12): 1235-1246.] |

| [21] |

孟德友, 李小建, 樊新生. 高速公路引导下中原经济区交通可达性空间格局[J]. 地域研究与开发, 2016, 35(2): 36-40, 64. [Meng Deyou, Li Xiaojian, Fan Xinsheng. Evolution of spatial pattern of traffic accessibility under the expressway construction in central plain economic region[J]. Areal Research and Development, 2016, 35(2): 36-40, 64.] |

| [22] |

Geurs K T, Van Wee B. Accessibility evaluation of land-use and transport strategies:Review and research directions[J]. Journal of Transport Geography, 2004, 12(2): 127-140. |

| [23] |

Giles-Corti B, Broomhall M H, Knuiman M, et al. Increasing walking:How important is distance to attractiveness, and size of public[J]. American Journal of Preventive Medicine, 2005, 28(2): 169-176. |

| [24] |

孟德友, 陆玉麒, 樊新生, 等. 基于投影寻踪模型的河南县域交通与经济协调性评价[J]. 地理研究, 2013, 32(11): 2092-2106. [Meng Deyou, Lu Yuqi, Fan Xinsheng, et al. Coordination degree between transportation and regional economic development based on projection pursuit model in Henan[J]. Geographical Research, 2013, 32(11): 2092-2106.] |

| [25] |

叶茂, 王兆峰. 武陵山区交通通达性与旅游经济联系的耦合协调分析[J]. 经济地理, 2017, 37(11): 213-219. [Ye Mao, Wang Zhaofeng. Analysis on the influence mechanism of transportation network for the spatial structure of regional tourism:Case of Wuling mountain area[J]. Economic Geography, 2017, 37(11): 213-219.] |

| [26] |

王妙妙, 曹小曙. 基于交通通达性的关中-天水经济区县际经济联系测度及时空动态分析[J]. 地理研究, 2016, 35(6): 1107-1126. [Wang Miaomiao, Cao Xiaoshu. The measurement of inter-county economic linkage and spatio-temporal dynamics analysis in Guanzhong-Tianshui economic region based on the traffic accessibility[J]. Geographical Research, 2016, 35(6): 1107-1126.] |

| [27] |

牛方曲, 王芳. 城市土地利用-交通集成模型的构建与应用[J]. 地理学报, 2018, 73(2): 380-392. [Niu Fangqu, Wang Fang. Modelling urban spatial impacts of land-use:Transport policies[J]. Acta Geographica Sinica, 2018, 73(2): 380-392.] |

| [28] |

汪德根, 孙枫. 长江经济带陆路交通可达性与城镇化空间耦合协调度[J]. 地理科学, 2018, 38(7): 1089-1097. [Wang Degen, Sun Feng. Geographic patterns and coupling-coordination between urbanization and land transportation accessibility in the Yangze River economic zone[J]. Acta Geographica Sinica, 2018, 38(7): 1089-1097.] |

| [29] |

戢晓峰, 姜莉, 陈方. 云南省县域城镇化与交通优势度的时空协同性演化分析[J]. 地理科学, 2017, 37(12): 1875-1884. [Ji Xiaofeng, Jiang Li, Chen Fang. Spatio-temporal cooperative evolution analysis of transportation superiority and county urbanization in Yunnan province[J]. Acta Geographica Sinica, 2017, 37(12): 1875-1884.] |

| [30] |

全国主体功能区规划领导小组办公室.省级主体功能区划分技术规程(试用)[EB/OL].(2017-07-31)[2018-12-18].https://max.book118.com/html/2017/0728/124941137.shtm. [The officc of leading group of national main functional area planning. Technical regulations for the division of provincial main functional areas (trial)[EB/OL].(2017-07-31)[2018-12-18].https://max.book-118.com/html/2017/0728/124941137.shtm.]

|

| [31] |

Wang Y, Wang L, Qi P, et al. The relationship and time elasticity between traffic location change and urbanization process:A case study of China's Chongqing municipality[J]. Journal of Spatial Science, 2018, 63(2): 225-243. |

| [32] |

叶珊珊, 翟国方. 基于要素贡献率和弹性分析的城市国际竞争力驱动因子研究——以沪宁杭甬沿线城市为例[J]. 经济地理, 2010, 30(11): 1821-1826. [Ye Shanshan, Zhai Guofang. Study on the driving forces of urban international competitiveness based on factor contribution rate and elasticity analysis:A case study of cities along Shanghai Nanjing Hangzhou Ningbo[J]. Economic Geography, 2010, 30(11): 1821-1826.] |